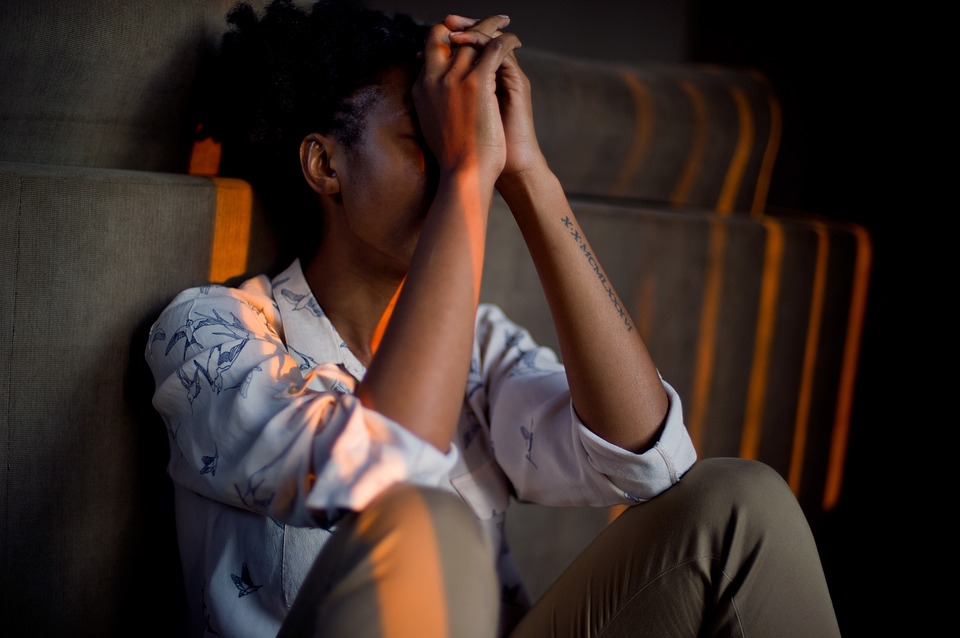

Что будет если часто плакать подростку

Депрессия у девочек-подростков

В детском возрасте частота возникновения депрессивных состояний у мальчиков и девочек одинакова. Различия выявляются только в пубертатном периоде. По мнению специалистов, наиболее «опасный возраст» для девочек – 13-15 лет. Но мы рекомендуем не привязываться к жестким временным рамкам, поскольку уже в предпубертатном периоде, в возрасте примерно с 8-9 до 11-12 лет, повышается риск депрессивных расстройств. В этот период стоит быть более внимательными к поведению Вашей дочери.

Причины и последствия депрессий у девочек-подростков

Практикующие психотерапевты сходятся во мнении, что гормональная перестройка, которая происходит в организме девочки в период полового созревания, сама по себе может служить пусковым механизмом для развития депрессивного эпизода. В происходящих изменениях задействована вся нейроэндокринная система организма с ее сложными связями. Из-за неустойчивого гормонального фона возникают не только соматические расстройства, но и изменения психики.

Наблюдается как прямая, так и обратная связь депрессий с гормональными изменениями. Так, риск развития предменструальной дисфории у девочек появляется непосредственно с первого менструального кровотечения. С другой стороны, сама депрессия может служить причиной возникновения гормональных сбоев. Давно известен факт, что во время глобальных катастроф многие женщины утрачивают способность к зачатию в связи с прекращением месячных.

То же самое можно сказать и о «личных» катастрофах. Например, у девочек, перенесших депрессивный эпизод, наблюдаются следующие виды нарушений:

Кроме того, депрессия в пубертатном периоде – это большая вероятность повторения эпизодов у взрослой женщины. Если у девушки наблюдается задержка становления менструального цикла, нерегулярные месячные или их отсутствие, не связанное с физиологическими патологиями и соматическими заболеваниями, рекомендуем обратить внимание на эмоциональное состояние подростка.

Признаки депрессии у девочек-подростков

По данным исследований частота депрессий у девочек-подростков составляет 5-20 %. Такой разброс обусловлен тем, что депрессивные состояния в этом возрасте маскируются поведенческими нарушениями и очень часто принимаются за «обычные для подростков проявления характера». Само многообразие таких проявлений, отсутствие «привычки» у врачей общей практики оценивать саму возможность психоневрологического расстройства еще больше затрудняют диагностику.

Для подростковой депрессии характерны следующие признаки:

Толчком к развитию депрессий у девочек может служить любой травмирующий фактор. Например, несчастье со знакомыми, соматическое заболевание, переход в другую школу, переезд, ссоры в семье и даже неумение выразить мысли словами.

Наши рекомендации: если вы видите, что дочь стала неуправляемой, изменила круг общения, у нее резко изменился характер, не спешите списывать все эти симптомы на подростковый возраст. Обращайтесь к грамотному специалисту. На фоне нежелания подростка обсуждать свои проблемы с взрослыми, не стоит полагаться только на свои силы и пытаться самостоятельно справиться с ситуацией.

| Читайте далее о лечении депрессии в нашей клинике |

Дочь стала странно вести себя? Мы поможем! Наш телефон

Чем опасна подростковая депрессия и как её предотвратить

Депрессия – это опасное психологическое заболевание, которое может возникнуть у ребенка в период взросления. В этот момент очень важно заметить первые признаки: если вовремя не начать лечение, заболевание может перерасти в хроническую форму и проявиться уже во взрослом возрасте с более тяжёлыми последствиями. Почему родителям стоит внимательнее относиться к психологическому состоянию ребёнка и как предотвратить подростковую депрессию, сотрудникам АНО «ЦИСМ» рассказала психолог и консультативный член Профессиональной психотерапевтической лиги Елена Павлова.

– По каким признакам можно понять, что у ребёнка депрессия?

– Первый признак проявления депрессии у подростков – вялость, апатия, отказ от каких-либо развлечений и снижение успеваемости в школе. Часто в ответ на потерю интереса у ребёнка к школе родители начинают на него давить и критиковать, пытаясь заставить учиться. Это неверно, так как здесь нужно попытаться выяснить причину, почему так происходит. Бывает и обратный эффект: некоторые дети используют учёбу как способ «бегства» от себя и своих проблем, наоборот повышается успеваемость, и родители не берут это во внимание, радуясь успехам ребёнка.

При возникновении каких-либо проблем человек всегда начинает вести себя не так как раньше. Соответственно, при депрессии, например, хочется лежать целыми днями, ничего не делать. Взрослые трактуют это как признак расслабленности и начинают ругаться. Также одним из признаков депрессии является бессонница, у подростков она чаще всего принимает определённые формы: ребёнок не спит, всю ночь проводит за компьютером или в смартфоне. Такой сбитый режим воспринимается родителями как саботаж.

Следующий признак – нарушение аппетита и пищевых привычек. На это стоит тоже обращать внимание. Еще один маркер – потеря интереса к привычным занятиям, к общению со сверстниками. И, конечно, самые незаметные симптомы, которые чувствует только сам ребёнок, – это депрессивные мысли, ощущение тоски, постоянное состояние тревоги и страха, негативное восприятие себя и окружающих. Родители это могут заметить только тогда, когда подросток начинает задавать какие-то непривычные для него вопросы, например, о жизни и смерти. Здесь не нужно отмахиваться и называть это «ерундой», нужно попытаться узнать, почему ребёнок заинтересовался этой темой, почему у него возникли такие мысли и с чем они связаны.

– Почему подростки заболевают депрессией? Какие дети в группе риска?

– По статистике ВОЗ, в России около 11% юношей и девушек в возрасте до 18 лет страдают депрессией. То есть это каждый десятый подросток, однако в статистику входят только те случаи, которые были зарегистрированы, соответственно, эта цифра может быть гораздо больше. К сожалению, чаще всего депрессия в период пубертата остается без внимания окружающих: очевидные для специалистов симптомы родители зачастую игнорируют, либо принимают их за капризы или возрастные изменения характера, поэтому единственное, к чему они прибегают для борьбы с таким состоянием подростка – нравоучения или даже наказания.

Кроме того, заболевание депрессией может быть и наследственным. Но чаще причиной становится среда, в которой находится подросток: какие у него взаимоотношения с родителями, насколько его принимают и любят, насколько он комфортно себя чувствует в семье, насколько успешен в той или иной деятельности.

– Современная молодёжь чаще страдает от депрессии, чем прошлые поколения. Верно ли это? Почему сложилась такая тенденция?

– Современные подростки страдают от депрессии гораздо чаще, чем их предшественники. Это обусловлено тем, что сейчас на детей направлен неограниченный поток информации, они получают её из огромного количества источников, и далеко не всегда она положительная. Подростки в период взросления очень мнительные, и часто готовы верить всему, что пишут и говорят в социальных сетях. Кроме того, подростковая неуверенность в себе рождает желание сравнивать свою жизнь с той «красивой» жизнью, которую диктуют соцсети. Дополнением является постоянное общение в интернете, которое заставляет детей чувствовать себя одинокими в реальной жизни. Именно поэтому современная молодёжь больше подвержена развитию тяжёлых психологических состояний. И родителям нужно учить ребенка взаимодействовать с миром с самого детства, стараться выстраивать с ним доверительные взаимоотношения, чтобы он не боялся рассказать маме и папе о своих проблемах и переживаниях.

– Как помочь подростку избавиться от депрессии? Какие последствия могут быть, если вовремя не начать терапию?

– Подростку в депрессии изначально хуже, чем взрослому, потому что он еще не выработал привычных способов защиты своей психики и не в состоянии игнорировать происходящее с ним, у него еще отсутствуют навыки эмоциональной саморегуляции. Очень часто подростки ощущают стыд и вину за своё состояние, это может проявляться через агрессию. Им больно, но стыдно плакать и жаловаться, и они выражают это, как умеют. Поэтому чаще всего агрессивный подросток – несчастный подросток. Таким детям нужна в первую очередь помощь, а не воспитание. И если вовремя её не оказать, в пубертатный период, со временем депрессия проявится в более тяжелой форме. Поэтому раннее вмешательство напрямую влияет на течение заболевания в будущем.

– Как убедить подростка посетить психотерапевта или психолога?

– Если родители обнаружили у ребенка симптомы депрессии, не нужно спешить, нужно вести аккуратную работу и начинать с малого. В первую очередь, постараться восстановить утраченное доверие, проявить поддержку, заинтересованность, предложить помощь. В этот момент нужно быть полностью на стороне ребёнка. Если же депрессия уже приняла клиническую форму, то здесь нужно обращаться за помощью к специалистам. И как показывает опыт, самым эффективным средством в борьбе с подростковой депрессией является разговорная практика в сочетании с правильно подобранными препаратами.

Сразу скажу, что родителю лучше всего идти на приём вместе с подростком. Только так психолог сможет хорошо рассмотреть сложившуюся ситуацию. Когда вы озвучиваете ребёнку идею пойти к психологу на консультацию, чтобы убедить его в необходимости такого визита, нужно действовать по определенному алгоритму. Первое – ни в коем случае не занимать позицию «надо», говорить с ребёнком на равных, как со взрослым. Попытаться объяснить ему, что сейчас, возможно, вы друг друга не понимаете, но несмотря ни на что вы любите его и хотите помочь. Второе – донести до подростка, что в разрешении сложившейся ситуации нужен кто-то третий и предложить выбрать специалиста вместе. Третье – родитель может попробовать сказать, что он сам хочет пойти к психологу, чтобы разобраться в сложившихся проблемах между им и ребёнком, однако объяснить, что, если он пойдет один, у психолога не будет возможности услышать две точки зрения.

Если в итоге эти способы не помогли убедить подростка, можно предложить просто сходить на первый приём и сказать, что, если не понравится, вы больше не будете возвращаться к этой теме. Но ни в коем случае не нужно давить, заставлять, шантажировать, угрожать или давать какие-то чрезмерные обещания. Это табу.

– Какую роль играют соцсети и интернет в формировании депрессивных состояний?

– Как утверждают исследователи Монреальского университета, социальные сети и телепередачи стали причиной снижения самооценки у подростков и как следствие – триггером депрессии. По их мнению, телевидение и социальные сети включают в себя контент, который представляет жизнь других молодых людей в очень позитивном ключе, формирует представление об идеальной жизни. Подростки невольно начинают сравнивать себя с теми, кого видят в социальных сетях, оказываются неудовлетворёнными результатом, и эта неудовлетворённость становится причиной развития депрессивного состояния. Таким образом, чем больше ребёнок проводит времени в социальных сетях, тем выше риск развития у него депрессии.

Невроз у детей: 13 главных симптомов

Трехлетний Миша без остановки грызет ногти. Маша, десять лет, не снимает кепку. У нее на голове залысина, потому что она постоянно теребит и рвет волосы. Паша в свои семь каждую ночь мочит кровать. Так проявляется невроз у детей.

Причину детского невроза часто нужно искать совсем рядом: переживания передаются ребенку от родителя.

Симптомы, похожие на «плохое поведение» и «дурные привычки»

Бывает, родители ругают детей за «плохое поведение», пытаются контролировать то кнутом, то пряником, но ничего не помогает. Тут надо задуматься: может быть, это детский невроз?

«Плохое поведение» — это следующие симптомы:

Встречаются экзотические случаи. Например, один ребенок до крови бил одну ногу об другую. У другого, когда волновался, на лице появлялась неприятная гримаса, и взрослые никак не могли отучить малыша кривляться. Третий без остановки повторял слово из трех букв, чем вгонял родителей в краску.

Симптомы, похожие на физические (соматические) болезни

Также невроз может проявляться в форме телесных недугов и неясных симптомов:

Отличить невроз от физических заболеваний можно по трем критериям.

Врачи не нашли ничего серьезного. Педиатр, терапевт, невролог, эндокринолог не находят серьезных отклонений в организме, анализы в порядке или с незначительными изменениями.

Ребенок подвержен стрессу. При подробной беседе с родителями выясняется, что ребенок переживает стресс, и не умеет с ним справляться.

Если стресс прошел, симптомы исчезают. Или другой вариант: стресс продолжается, но ребенок научился с ним справляться и теперь меньше переживает. Тогда невроз тоже пройдет. Например, родители объяснили, что проблема в воспитательнице, а не в ребенке, — и малыш успокоился.

Это всё — невроз у детей симптомы, тринадцать совершенно разных проявлений. Что же общего?

«Душевный накопитель»: как появляется невроз у ребенка

Представьте, что в душе ребенка есть сосуд. Когда ребенок что-то чувствует, но не может выразить, чувства попадают внутрь сосуда.

Семилетний Паша боится спать в темноте, но родители называют его трусом и выключают свет. Ребенок перестает говорить о страхе, но все так же боится. Каждую ночь страх капля за каплей поступает в этот сосуд (назовем его «душевный накопитель»). Он неизбежно переполняется — и ребенок просыпается в мокрой постели.

Маша — пухленький ангелочек. Мама считает иначе: «Хватить жрать, стройность требует жертв! Хочешь быть красивой — никаких плюшек». У Маши в душе раздрай: и толстой она себя видеть не хочет, и сладкого хочется. «Эх, не быть мне красивой никогда», — думает Маша и крутит волосы. И вдруг замечает, что над ухом залысина.

Трехлетний Миша недавно пошел в детский сад. Он от природы шустрый и активный, очень любит бегать и играть. Воспитательница стремление к движению не поддерживает и при всех ругает непослушного ребенка. Мальчик испытывает много чувств: злость на воспитательницу, обиду, что не дали побегать, стыд. Сказать воспитательнице все, что думает, он не решается. Она может наказать, да и мама говорит, что надо слушаться. Накопитель не справляется. После тихого часа воспитатель замечает, что малыш обгрыз ногти до половины.

Чаще всего в накопитель ребенка «льется» из переполненных накопителей близких взрослых, которые не замечают или не понимают этого.

Папу Паши самого в детстве называли трусом. Он и сейчас боится высказать все что думает начальнику, который достал. Поэтому отыгрывается на жене и детях. Но ни за что в этом не признается, даже самому себе. Он думает, что близкие неправильно себя ведут.

У мамы Маши не складывается личная жизнь. Ей кажется, что она всего лишь беспокоится о судьбе дочери. Но накопленные переживания выплескиваются в жестоких словах и действиях по отношению к ней. Результат: у ребенка невроз.

Воспитательница Миши не просто отчитывает ребенка. Ему достается за ее усталость, болеющую коллегу, которую она подменяет, заведующую и ее собственного шустрого сына-обормота. А маму мальчика тоже в детстве обижали в саду, и она боится повторения.

Этим взрослым придет в голову связать свое поведение с проблемами их чад?

На практике причины могут сочетаться: трудное время в семье, ребенку достается от родителей, и воспитательница (учительница) добавляет последнюю каплю.

У кого бывает невроз

Все дети периодически злятся, боятся и нервничают. Почему у одних невроз, а другим хоть бы что? Почему педагог ругает всех, а невроз только у Миши?

Детям от природы даны сосуды «разной величины». Ребенок с ослабленной нервной системой получит невроз скорее, его накопитель «меньше».

Родителям следует особенно беречь и не перегружать негативом детскую нервную систему в следующих случаях:

В следующей статье подробно разберем, как справиться с неврозом у ребенка — чего делать не стоит и как вести себя родителям.

Чем опасны стрессы в юном возрасте

Чем опасны стрессы в юном возрасте

Сложные отношения с окружающими, боязнь построения отношений с противоположным полом, неудовлетворенность жизнью и в то же время почти животный страх перемен — проблемы, увы, далеко не редкие в современном обществе. Зачастую люди списывают их на особенности своего характера и воспитания, на негативные факторы окружающей среды. Однако это верно лишь отчасти. Комплексы, страхи, депрессии не появляются из ниоткуда и не развиваются в одночасье — в большинстве случаев они спровоцированы какой-то неразрешенной ситуацией из далекого прошлого, повлекшей за собой детскую психологическую травму. К сожалению, многие родители недооценивают ее влияние на развитие своего ребенка. А зря

Проблема, которая взрослому разумному человеку видится как существенное, но вполне преодолимое жизненное препятствие, детьми воспринимается как глобальная катастрофа, которая серьезнейшим образом сказывается на их восприятии реальности и дальнейшем становлении личности. Именно поэтому важно вовремя распознать тревожные звоночки и суметь грамотно поддержать малыша или тинейджера в непростой период.

В подростковом возрасте психологические травмы детства могут привести к алкоголизму, наркомании, отчуждению от общества, склонности к насилию, нарушениям закона. Комплексы могут довести подростка до суицидального состояния

Серьезное влияние может оказать и тяжелое заболевание, перенесенное в детстве. В данном случае ребенок ощущает себя слабым, не понимает, почему это происходит, и опасается, что его состояние уже никогда не улучшится. В зрелом возрасте такой человек будет постоянно прислушиваться к своему организму и искать подвох, ожидать появления болезней, травм и прочих патологий.

Еще один важный пункт — предательство со стороны взрослых. Это может быть развод родителей, несправедливое отношение домочадцев, длительное (неделями или месяцами) игнорирование ребенка в воспитательных целях. Как правило, вырастая, такие дети негативно воспринимают любые серьезные отношения, ожидают предательства со стороны партнера и не могут ему доверять.

Отсутствие должного внимания со стороны родителей тоже сказывается не лучшим образом: когда малыш в детстве не ощущает материнской и отцовской заботы, ласки, защиты и внимания, он предоставлен самому себе и своим переживаниям. Это формирует уязвимость, недоверие к людям. Впоследствии такому человеку становится неуютно в социуме.

Чтобы выявить характерные проявления детской психотравмы, обратите внимание на поведение ребенка: серьезно насторожить должны подавленное состояние, отсутствие аппетита, изменчивое настроение, избегание сверстников. Разумеется, бить тревогу надо, если на детском теле заметны повреждения, если ребенок внезапно стал истеричным, агрессивным, неуправляемым, у него резко пошла вниз успеваемость. В этом случае лучше обратиться за помощью к психологу или психотерапевту, который разработает схему индивидуального лечения.

— Есть ряд общих советов для взрослых, которые помогут справиться с незалеченными детскими травмами: нужно чаще общаться с людьми, меньше времени проводить в одиночестве, — говорит Вероника Масловская. — Приучите себя периодически выговариваться перед родственниками или друзьями, ведь беседы по душам помогают снизить психологическое давление. Старайтесь избегать стрессовых, конфликтных ситуаций, почитайте про позитивное мышление и попробуйте применить на практике полученные знания. Ни в коем случае не акцентируйте внимание на неудачах, а за каждую, даже маленькую победу обязательно похвалите себя. Очень важно заниматься любимым делом: если ваша работа по каким-то причинам вам не нравится, а поменять ее не получается, найдите время для хобби: спорт, путешествия, чтение книг, разгадывание кроссвордов, изучение иностранных языков, танцы — все, что приносит вам удовольствие, пойдет на благо вашему психологическому состоянию.

ЧТО «ДАРЯТ» ДЕТСКИЕ ПСИХОТРАВМЫ ВЗРОСЛЫМ

• Неуверенность в себе. Считается первым признаком прогрессирования запущенных детских страхов. Человек не чувствует уверенности в любых начинаниях, презирает и корит себя за любую неудачу.

• Страхи, которые могут быть связаны с различными сферами жизни. Они начинают управлять человеком и провоцируют его на осуществление неосознанных поступков. Постепенно он замыкается в себе из-за боязни окружающего мира.

• Панические атаки проявляются в сложных ситуациях и сильно выбивают из колеи.

• Недоверие к окружающим. Из-за этого человек не сможет нормально дружить, найти любимого человека.

• Бесчувственность, жестокость, хладнокровность. Страшные последствия, которые крайне сложно исправить. При взрослении ребенок может не проявлять сочувствия к другим людям, домашним питомцам.

Как правильно реагировать на нервные срывы и истерики подростка

В этой статье:

Почему подростки часто плачут и срываются?

Однако иногда истерики и нервные срывы причиняют боль окружающим и вызывают стыд у самого подростка, поэтому имеет смысл реагировать так, чтобы они причиняли как можно меньше вреда ему и миру.

Что может спровоцировать подростковую истерику?

Истерики как защитный механизм всегда имеют под собой, помимо возрастных особенностей, еще и психологическую подоплеку. Как бы ни был возбудим подросток в целом, что-то является триггером, который запускает эмоциональную реакцию.

Чувство несправедливости

Чувство одиночества

Подросткам правда кажется, что их никто не понимает. Просто пока что многие из них не научились различать “понимать” и “соглашаться”. Если вы не разделяете взгляды подростка, для него это признак непонимания, поскольку в подростковой среде дети чаще всего объединяются по принципу солидарности: слушают одну и ту же музыку, придерживаются моды, говорят о темах, которые интересны.

Переутомление

Вне зависимости от того, что случилось во внешнем мире, человек, который недосыпает и сидит на жесткой диете, чтобы похудеть или спасти всех животных мира, обычно эмоционально неустойчив и теряет контроль даже без внешнего триггера.

Как реагировать на истерику подростка в моменте?

Если подросток начал вести себя слишком возбудимо, нужно помочь ему выплеснуть эмоции максимально цивилизованно.

Подросток на грани нервного срыва

У него уже глаза на мокром месте, он с трудом сдерживается, чтобы не зарыдать. В этой ситуации, если ребенок в целом не склонен к разрушительным действиям, имеет смысл дать ему прорыдаться. Плач и бурная истерика помогает избавиться от стрессовых гормонов.

Не упрекайте ребенка и не пытайтесь запретить ему плакать. Лучше сделайте акцент на том, что вы не осуждаете его и понимаете, что чувства иногда надо выплеснуть.

Нужно помнить, что, когда у подростка дошло до внешней агрессии, это значит, что он внутри уже сто раз посчитал себя самым плохим и ничтожным человеком на свете и пытается избавиться от этого чувства.

Подросток слетел с катушек

Помните о том, что в таком состоянии человек эмоционально близок к маленькому ребенку и утешать его нужно так же. Не объяснять что-то умное, не читать нотации, а обнимать молча или говорить глупые нежности. Попытки воззвать к разуму причиняют в этом состоянии эмоциональную боль и ощущение, что тебя не понимают.

Если вы не можете быть с подростком в этот момент, лучше оставьте его одного. Очень важно самому не срываться, а быть максимально спокойным.

Как разговаривать после срыва?

Не нужно торопить события и стремиться обсудить нервный срыв подростка и его истерику по горячим следам. В идеальном раскладе после истерики человек засыпает и успокаивается.

В процессе разговора помогайте ему назвать своими именами чувства и эмоции, которые он испытывал и испытывает и избегайте оценок.

Если он сожалеет о случившемся, поговорите о том, как помочь ему стать более устойчивым.

Как помочь подростку быть более эмоционально устойчивым?

Заходить на тренировку нервной системы можно и со стороны сознания, и со стороны тела, а лучше все это совмещать.

Способы для тревожных и хрупких

Выплеснуть эмоции и проработать их можно не только участвуя в драме, но и наблюдая ее со стороны. Хорошие короткометражки помогут подростку выразить себя в обсуждении героя, а не в лобовом разговоре. Качественные документальные фильмы тоже могут быть фильмотерапией, если попадут в точку по теме и сюжету.

Если поводом для срывов является школьная неуспешность, необходимо дать понять ребенку, что он справится. Конечно, делать серьезные вложения в нестабильного подростка рискованно, но можно попробовать бесплатные занятия или пробу курса за символическую плату. Возможно, ему понравится учитель или обстановка в коллективе, и он почувствует себя более уверенно.

Способы для активных и агрессивных детей

Способы для всех

Аутогенная тренировка подходит и детям и взрослым, которые хотят не подавлять свои эмоции, а именно справляться с ними.

Предложите ребенку поучиться аутотренингу вместе. Это может стать началом доверительных отношений, если сейчас у вас типичный конфликт поколений. Признайте, что вы тоже не справляетесь, но готовы работать над собой.

За обучением нужно обратиться к врачу-психиатру, который является психотерапевтом, то есть имеет подтвержденное образованием и практикой право применять немедикаментозные методы коррекции психоэмоциональных сотояний.

Сейчас нам доступны биохимические анализы крови на витамины и микроэлементы. Вполне может быть, что в осенний период нужно попринимать витамины, которые мы недополучаем из-за отсутствия солнца и свежих овощей и фруктов.

Гулять перед сном, а точней, активно двигаться, очень полезно для сна и избавления от стресса.