Что будет если произойдет дефолт

Доллар — 75, евро — 84: что будет с ипотекой после обвала рубля

Еще недавно глава российского правительства Михаил Мишустин называл текущие ставки высокими и призывал кабмин работать над удешевлением ипотеки. После обвала рубля ключевой задачей стало избежать роста ипотечных ставок, потому что все предыдущие кризисы сопровождались подорожанием ипотеки.

В четверг, 12 марта, курс доллара впервые с февраля 2016 года превысил 75 рублей. Курс евро растет и приближается к отметке 85 рублей. На рынках продолжается паника после объявления пандемии коронавируса.

Разбираемся, что будет с ипотечными ставками после падения цен на нефть и валютных колебаний и, главное, стоит ли брать ипотеку в условиях неопределенности.

Как вели себя ипотечные ставки в предыдущие кризисы

Предыдущие финансовые кризисы (2008, 2014) сопровождались увеличением ипотечных ставок. Если до кризисного 2008 года ставки по ипотеке стабильно снижались, летом 2008-го они находились на уровне 12,5%, то в разгар финансового кризиса выросли до 15%. Это привело к двукратному сокращению рынка ипотеки — с 349 тыс. кредитов в 2008 году до 130 тыс. в 2009-м.

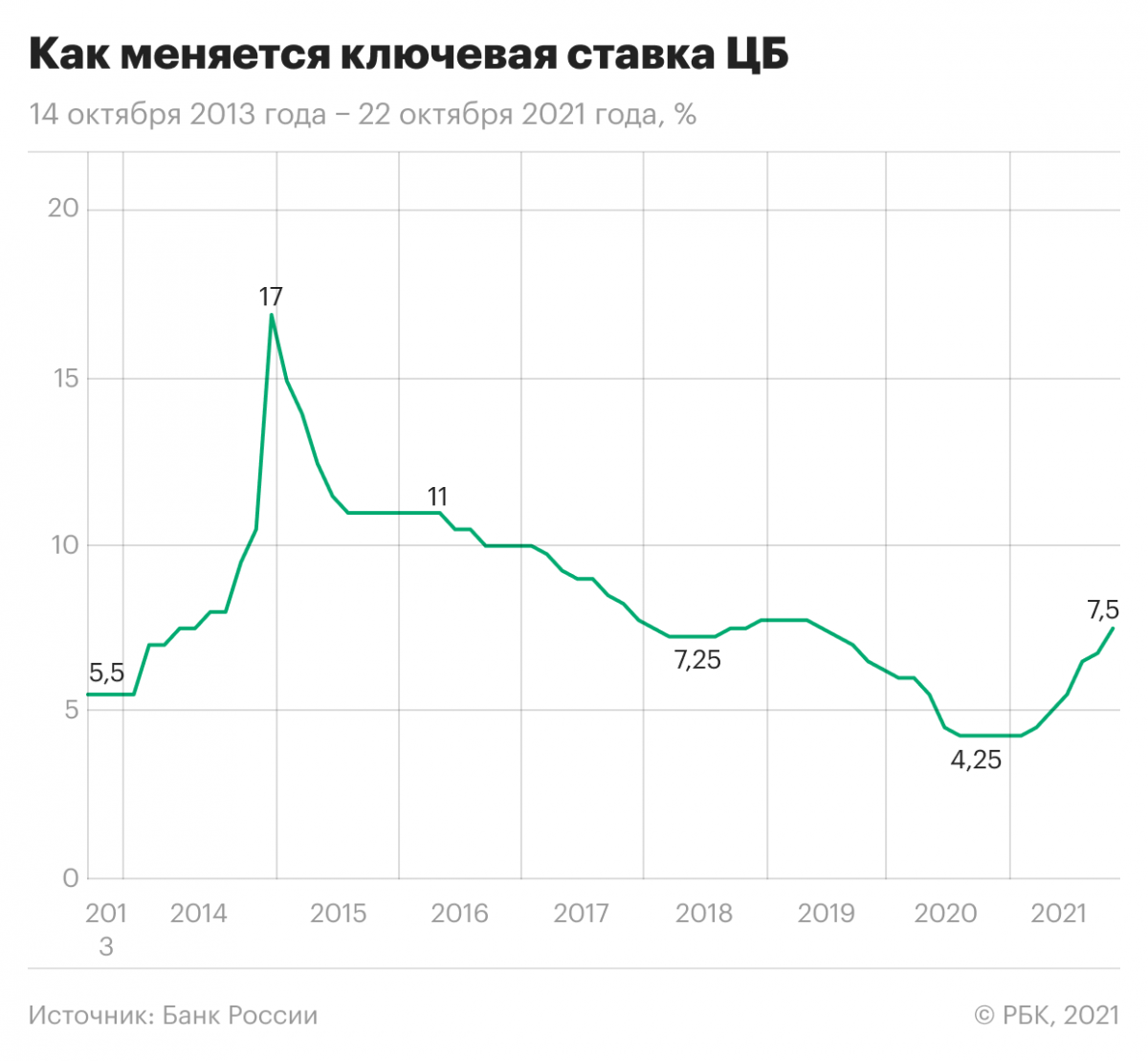

По мере выхода из кризиса ставки по жилищным кредитам стали постепенно восстанавливаться, пока в 2014 году не наступил новый финансовый кризис. В декабре 2014-го Банк России ради спасения рубля поднял ключевую ставку сразу на 6,5 п. п. — до 17%. Это стало рекордным значением за всю историю российского рынка ипотеки. Коммерческие банки отреагировали на решение регулятора и повысили ставки по кредитам. Ипотека стала выдаваться под 17–20% годовых. Спрос на новостройки серьезно упал, а застройщики оказались на грани банкротства. Чтобы избежать негативных последствий, государство запустило программу субсидирования ипотечных ставок на новостройки и ситуацию удалось стабилизировать.

Спустя полтора года ипотека вернулась к докризисному уровню и дальше стала дешеветь. В 2018 году ставки опустились до 10,5%, это привело к рекордной выдаче ипотеки. За 2018 год россияне оформили около 1,5 млн жилищных кредитов на 3 трлн руб. Это стало абсолютным рекордом.

Позже ЦБ дважды повышал ключевую ставку из-за высоких инфляционных ожиданий и валютных колебаний, что привело к удорожанию ипотеки и охладило спрос. Но к концу 2019 года ипотечные ставки вслед за ключевой вновь поползли вниз. Средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в декабре 2019 года достигла минимального за всю историю наблюдения значения — 9,0%.

В феврале 2020 года Банк России опустил ключевую ставку в шестой раз подряд — до 6% годовых. На это отреагировали ведущие коммерческие банки, понизив ставки по кредитам. Тогда же регулятор допустил снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях (мартовском и апрельском). Эксперты в свою очередь заявили, что уже в первом полугодии ставки по ипотеке могут снизиться до исторических 8,5%.

Ипотека под ударом

Однако после событий 9 марта (снижение стоимости нефти, резкое ослабление рубля) прогнозы пришлось пересмотреть. До обвала рубля предполагалось, что регулятор на мартовском заседании понизит ключевую ставку на 0,25 п. п. Это позволило бы коммерческим банкам на столько же уменьшить ставки по кредитам. Теперь снижение ипотечных ставок ставится под сомнение. Впрочем, все будет зависеть от того, как ЦБ поступит с ключевой ставкой на ближайшем заседании (запланировано на 20 марта), почти единогласно говорят эксперты, опрошенные «РБК-Недвижимостью».

Ипотечные ставки в первую очередь зависят от ключевой ставки ЦБ. На нее ориентируются коммерческие банки, выдавая кредиты. Ключевая понижается — уменьшаются ставки по кредитам, и наоборот. Стоимость валюты в данном случае влияет на ипотеку опосредованно, пояснил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

«Ослабление рубля может заставить регулятора перестать понижать ставки, а если ситуация продолжит развиваться негативно, то и перейти к умеренному повышению. В этой ситуации вслед за ключевой вырастут и ипотечные ставки», — рассказал аналитик.

Реакция банковского сектора на скачок курсов валют будет в значительной мере зависеть от действий, которые предпримет Банк России, подтвердила младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. «В случае значительного роста инфляционных рисков ключевая ставка будет повышена. Как следствие, вырастут стоимость фондирования на рынке и кредитные ставки. Однако на текущий момент более вероятен сценарий приостановления цикла снижения ключевой ставки, чем ее повышение», — заявила она.

При этом даже в условиях низкой инфляции регулятор может отказаться от дальнейшего смягчения монетарной политики, допустил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. «В таких условиях тенденция к снижению ипотечных ставок может приостановиться. Мы ожидаем движения средневзвешенных ипотечных ставок к уровню 8,5%. Однако текущие условия делают период достижения этого уровня труднопрогнозируемым», — сказал он.

Однако маловероятно, что повторится ситуация резкого повышения ключевой ставки, как это было в декабре 2014 года, отметил генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. «Если и произойдет коррекция, то максимум на 1,5–2%. Если же отталкиваться от одного из основных индикаторов для банков (с точки зрения доходности ипотечных ставок) — доходности десятилетних ОФЗ, то стоит ожидать, что уже в ближайшее время ипотечная ставка может повыситься на 0,5–1 п. п.», — пояснил он.

Текущая ситуация с ипотекой имеет свои особенности, которые, возможно, заставят ЦБ отложить такое решение, считает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. «Последние месяцы президент и премьер неоднократно заявляли о необходимости сокращения ипотечных ставок, и разворот на 180 градусов может быть воспринят очень негативно накануне голосования за поправки в Конституцию 22 апреля», — отметила она. По ее мнению, на грядущем заседании ЦБ сохранит ставку на текущем уровне, но повысит ее через один — три месяца, когда порожденная девальвацией рубля инфляционная волна накроет экономику.

Пока ничего страшного не произошло: рынок жилья не ощутил влияния валютных колебаний ввиду своей инертности, говорят эксперты. Обстановка относительно стабилизировалась, паники, которая царила 9 марта, уже нет. Многое будет зависеть от того, насколько ЦБ и Минфину удастся взять под контроль ситуацию на валютных рынках.

«Доллар навряд ли вернется к отметке в 62 руб., но остановить рост на уровне 68–70 — вполне возможно. Тем более что в условиях шоков и кризисов правительству слишком крепкий рубль невыгоден. Небольшое ослабление национальной валюты позволяет экспортерам нефти за счет курсовых разниц компенсировать часть потерь», — отметил аналитик ГК «Финам».

При этом текущие валютные колебания нельзя сравнивать с кризисом 2008 или 2014 годов. У России есть резервы противостоять подобной ситуации: нет большого внешнего долга, колоссальные золото-валютные резервы и огромный фонд национального благосостояния, в значительной степени произошло импортозамещение. Это позволит избежать фатального роста цен и пережить кризис с минимальными потерями, уверен аналитик.

Что будет со спросом

Ипотечный спрос будут определять ставками. Их повышение приведет к подорожанию ипотеки, это охладит покупательский интерес. «Если ситуация на валютном рынке стабилизируется, то рынок ипотеки также не претерпит существенных изменений», — сказал Валерий Пивень из АКРА.

Если кризисные явления в экономике начнут углубляться, то спрос на ипотечные кредиты снизится, а банки могут повысить требования к новым заемщикам (увеличение первоначального взноса и ограничение кредитования клиентов «с улицы»), считает Екатерина Щурихина из «Эксперт РА». «В таком случае могут быть предприняты меры государственной поддержки. Например, предоставление кредитов по льготной ставке широким категориям населения, как это было в период прошлого кризиса», — допустила эксперт.

Николай Алексеенко, напротив, считает, что в случае негативного сценария ипотечный рынок может обойтись без дополнительных мер поддержки. По его мнению, в последнее время государство и так существенно поддержало рынок за счет реализации различных программ для молодых семей. Опыт прошлых лет показал, что жилищный рынок в последнее время снизил свою зависимость от валютных колебаний. Кроме того, многие семьи, которые планируют улучшить свои жилищные условия, держат сбережения на валютных счетах. Соответственно, такая категория только выигрывает от валютных колебаний.

Брать или не брать ипотеку

Людям, которые планируют брать ипотеку, необходимо следить за решением совета директоров ЦБ по поводу ключевой ставки. При этом тем, кто уже определился с объектом и программой кредитования, лучше не оттягивать с покупкой, советуют эксперты.

Для тех, кто планировал в ближайшее время улучшить жилищные условия, надо брать ипотеку, считает глава РАСК. «В ближайшие месяц-два можно застать ситуацию, при которой цены и ставки еще не успеют среагировать на валютные колебания. Конечно, все это верно при условии отсутствия резкого повышения ключевой ставки уже в ближайшее время», — уточнил он.

Аналогичную точку зрения озвучила и Екатерина Щурихина. «В ближайшее время брать ипотеку стоит только тем, кто планировал приобретать жилье таким способом и уже нашел подходящие варианты. С высокой вероятностью ставки по ипотеке ниже уже не будут, а валютный шок еще не отразился в полной мере в ценах на недвижимость», — сказала она. Однако поспешно искать объект недвижимости и брать ипотеку в инвестиционных целях может быть слишком рискованно, добавила эксперт.

В такой обстановке покупателям, находящимся в стадии получения кредита, не нужно долго раздумывать, согласилась Мария Литинецкая. «Следует приготовиться и клиентам, рассматривающим возможность приобрести квартиру с помощью кредита, так как повышение ставок может быть плавным, а не резким, как в 2015 году. Стоит подумать о рефинансировании заемщиков с непогашенными кредитами, полученными в прошлые годы по высоким ставкам», — посоветовала она.

По мнению Алексея Коренева, маловероятно, что кто-то побежит брать ипотеку, просто чтобы не стало хуже. Ипотека — это серьезная нагрузка и ответственность, поэтому большая часть к этому вопросу подходит взвешенно.

Дефолт в конце туннеля. Стоит ли снимать деньги с вкладов и переводить накопления в доллары?

Нас постоянно пугают: деноминацией, дефолтом, национализацией вкладов. Учитывая, что многие потеряли деньги в 90-е, люди не доверяют государственной системе и не верят, что страна переживёт кризис без потерь. Что делать: забирать вклад, переводить накопления в доллары и прятать по углам, покупать недвижимость?

Откуда растут ноги кризиса?

Без долгих подводок сразу скажем: эксперты отрицают дефолт по госдолгу, как в 1998. Сейчас другая ситуация и другая финансовая система.

ИА REGNUM цитирует доцента Финансового университета при правительстве РФ Олега Комолова:

Тогда состояние российской экономики было совершенно другим. Она деградировала в течение предыдущих семи лет. Это была катастрофа. Уничтожились производственные мощности. Гигантская безработица. И самое главное — кризис 1998 года, дефолт был следствием внедрения в российскую экономику модели ГКО

Рубль вырос в 3,5 раза. Фото: varjag2007su.livejournal.com

В итоге азиатский кризис 1997 привёл к оттоку средств с периферийных рынков, в том числе российского. Поскольку у России была огромная зависимость от иностранных капиталов, доходность по ГКО резко выросла. Госдолг вышел из-под контроля. Как следствие — дефолт и девальвация.

Урок усвоен

С тех пор страна прошла большой путь, пережила ещё четыре кризиса, каждый из которых показывал слабые места системы, давал опыт.

Сейчас государственный долг — 1,5 трлн рублей, что составляет 1,5% ВВП, а это невысокий уровень. К тому же большая часть долга сосредоточена внутри страны: в руках российских банков и компаний. У нерезидентов — порядка 20−25% объёма гособлигаций. Если иностранные инвесторы резко уйдут, то доходность сильно не подскочит. Есть и ещё сдерживающие факторы: внешние обязательства страны на 125% покрыты международными резервами.

Рынок гособлигаций больше не спекулятивный. Эти факторы говорят в пользу того, что дефолта по госзайму в обозримом будущем не будет.

Как поясняет Комолов:

И я не вижу в нем никакой спекулятивной природы. Внутренний и внешний долги РФ сравнительно невелики по сравнению с западным миром

Резервные фонды тоже говорят в пользу стабильности.

Стабильности нет

Последние дни много говорят о дефиците бюджета. Многие эксперты высказываются в пользу того, что это временное явление, и резервов правительства хватит, чтобы его сбалансировать.

Конечно, никогда нельзя делать стопроцентные прогнозы, ведь мир изменчив. Глобальные потрясения: войны, затяжные кризисы, санкции и прочее ослабят мировую экономику, и российская не станет исключением. Глубина проблем будет зависить от жёсткости условий и продолжительности влияния негативных факторов.

Учитывая сказанное, приходим к выводу, что сейчас не нужны резкие движения. Деньги, снятые со вклада, дома не принесут доход, а только обесценятся. Покупать валюту на пике цены, когда прогнозы говорят о дальнейшем падении — тоже неверно.

Однако стоит позабититься о будущем, задуматься и о долгосрочных накоплениях, и о подушке безопасности, изучить доступные инструменты инвестирования и накопления.

Дефолт: причины и следствия

Понятия «дефолт» и «банкротство» часто путают или считают синонимами. Чтобы разобраться в терминах и явлениях, которые они описывают, рассмотрим понятие «дефолт» отдельно. Подобные ситуации регулируются законодательством и условиями договора с банком.

Чем грозит дефолт?

Судьба людей, попавших в «долговую яму» решается в законодательном порядке. Обычно государство встаёт на защиту граждан, однако на ситуацию определяет договор заёмщика с займодателем. Если залогом кредита выступало любое имущество, то результатом погашения долга станет его конфискация в пользу кредитора. Если денег на погашение нет, должник объявляется неплатёжеспособным.

Чем грозит дефолт для предприятий? Они начинают процесс банкротства. Итог – полная либо частичная продажа организации и разделение полученных от продажи средств между кредиторами.

В случае дефолта по ссудам возможность получения нового кредита снижается до нуля. Последствия суверенного дефолта – невыплата огромному количеству людей, безработица, нестабильная экономика, убыток производств, снижение доходов граждан.

Дефолт: что это такое простыми словами

Поясним значение термина дефолт простыми словами. Это невозможность выплачивать долг точно в срок. Предмет долга – векселя, облигации, закладные, банковские кредиты, чеки. Объектом дефолта может быть государство, компании, обычные люди.

Важно: дефолт это не банкротство! Банкротство – следствие дефолта, формально подтверждающее полную несостоятельность погасить долг.

Прогноз дефолта: его предвестники

Общий прогноз дефолта можно составить, если выявлены факторы, предшествующие дефолту:

Причиной дефолта предприятий также может быть плохая организация управления, технические задержки выплат, перераспределение средств компании не связанное с её деятельностью.

Несбалансированный бюджет государства, фирм, частных лиц обычно является результатом резкого роста расходов либо завышенных ожиданий доходов.

Суть дефолта

Суть дефолта – потеря платёжеспособности. Процесс, когда граждане, фирмы не имеют возможности выплачивать основную сумму займа, комиссию, проценты в установленный срок. Чаще всего подобная ситуация влечёт банкротство заёмщика.

Признание неплатёжеспособности организации приводит к распродаже активов, прекращении деятельности. Человек, объявленный банкротом, разрешает ситуацию на законодательной основе.

Специалисты рекомендуют во время объявленного государством дефолта сохранять банковские вклады: досрочное изъятие вложенных денежных средств несёт потерю доли начисленных финансовой структурой процентов.

Технический дефолт

Если заёмщик нарушает условия кредитного договора, но не отказывается от выплаты долга, возникает технический дефолт.

Характерное отличие подобного дефолта от непосредственного – невозможность выплатить обязательство именно сейчас, но есть возможность выполнить его в будущем.

Ситуация не означает, что должник не погашает долг. Он только нарушает один из пунктов договора. Подобный дефолт – не причина банкротства. Это может быть отказ от выплаты процентов, непредоставление нужных документов кредитору, несоответствие регламентируемого размера капитала предоставленным заёмщиком данным.

Совет от Сравни.ру: Если вы чувствуете, что в ближайшее время могут возникнуть проблемы с погашением долга, обратитесь к кредитору зараннее с просьбой о предоставлении кредитных каникул.

Дефолт. Причины и последствия для граждан и страны

Мы регулярно сталкиваемся с термином «дефолт» – то по телевизору, то в постах в интернете, то в разговорах. Но далеко не все разбираются в том, что собой представляет дефолт, как экономическое явление, можно ли его предугадать и сохранить деньги при негативном развитии ситуации.

Между тем старшее поколение нашей страны знает о дефолте не понаслышке, но все равно с трудом представляет механизмы его возникновения.

💡 Что такое дефолт

Дефолт – это отказ оплаты по долгам, причем как по основной задолженности, так и по процентам и иным кредитным обязательствам. Дефолт может быть объявлен как компанией, так и государством. В первом случае за дефолтом, как правило, следует банкротство организации.

Во втором случае дефолт носит название суверенного и означает упадок или даже полную остановку различных секторов экономики. В результате государство признает свою неплатежеспособность и может отказаться обслуживать как внешние займы, так и внутренние (например, перестать платить зарплаты бюджетникам).

Также дефолт могут объявлять и физические лица – в судебном порядке подтверждается факт их банкротства, после чего долги списываются.

Причины возникновения

Дефолт никогда не возникает вследствие какой-то одной проблемы. Для этого нужен комплекс причин.

Основные причины дефолта государства:

Основные причины дефолта компаний:

Основные причины дефолта физических лиц:

Разновидности

Существует два вида дефолта.

Первый вид – простой дефолт, когда государство, компания или физлицо объявляют о невозможности выполнения своих долговых обязательств из-за отсутствия денег.

Простой дефолт также подразделяется на два подвида:

Второй вид – технический дефолт. Он возникает вопреки воле заемщика и означает невозможность оплачивать долговые обязательства в силу каких-либо временных экономических трудностей. Технический дефолт может наступать каждый раз, когда должник не выполняет условий договора, но при этом физически может выполнить эти условия в будущем (например, не в состоянии заплатить по кредиту в срок, но решит этот вопрос через несколько недель или месяцев). Если же долги так и останутся невыплаченными, дефолт из технического может превратиться в простой.

Государства гораздо чаще объявляют технический дефолт, а не простой (суверенный).

Отличия от девальвации

Некоторые граждане путают дефолт и девальвацию, видимо, из-за того, что термины звучат похоже. А между тем это совсем разные экономические явления.

Дефолт – это невыполнение долговых обязательств по займам и отказ от их выплаты. Девальвация – это снижение курса национальной валюты к курсам валюты развитых стран (доллару, евро и т. п.). Проще говоря, при девальвации рубль начинает стоить дешевле, а экономика страдает, но последствия этого не столь разрушительны, как при дефолте. К тому же девальвация применима только к государству, тогда как дефолт – еще к компаниям и физлицам.

Девальвация может стать одной из причин дефолта и раскрутиться с новой силой после.

Девальвация: что это и грозит ли она рублю в 2022 году

Что такое девальвация

Девальвация — это снижение курса валюты одной страны по отношению к твердым валютам других государств. То есть к тем, чья покупательная способность и курс стабильны. Например, это могут быть доллар и евро.

Девальвация и деноминация

Хотя термины и похожи, не стоит их путать между собой.

Деноминация — это изменение, обновление денежных знаков, чтобы было проще ими рассчитываться. Купюрам и монетам меняют номинал, и их число в обращении сокращается.

Например, ₽10 старого образца меняют на ₽1 нового или ₽100 тыс. превращаются в ₽100. Проводит такую операцию государство. Обычно это происходит, когда на купюрах появляется много нулей после гиперинфляции — очень высокого роста цен, выше 50%.

В России последнюю деноминацию провели в 1998 году. Старые банкноты заменили новыми с коэффициентом 1000:1. Это значит, что ₽1 тыс. превратилась в монету в ₽1, а банкнота в ₽500 тыс. стала банкнотой в ₽500.

При этом пропорционально покупательной способности цены на товары и услуги не меняются. Допустим, какой-то товар стоил ₽100 тыс., а стал стоить ₽100, но и у человека вместо ₽100 тыс. в кошельке теперь ₽100. Поэтому фактически он может купить столько же, сколько и раньше, только с помощью новых купюр.

Девальвация и инфляция

Инфляция — это рост общего уровня цен на товары и услуги, который снижает покупательную способность денег. То есть девальвация — это когда доллар, евро и другие иностранные валюты дорожают в обменниках и банках, а инфляция — это когда продукты дорожают в магазинах.

Например, год назад человек мог купить на ₽2 тыс. два пакета с продуктами, а теперь эти товары подорожали и денег хватит, чтобы заполнить только один пакет. В октябре 2021 года инфляция составила 8,13%.

Об инфляции дает представление индекс потребительских цен (ИПЦ), который измеряет изменение во времени стоимости потребительской корзины. В нее входит набор продуктов, непродуктовых товаров и услуг, необходимых для жизни. В частности, хлеб, одежда, обувь, услуги ЖКХ и многое другое.

Периодически потребительскую корзину пересматривают. В 2021 году в расчет ИПЦ включили расходы на маски, антисептики для рук, услуги сиделок, каршеринг, подписки на онлайн-сервисы и другое. Теперь Росстат каждый месяц отслеживает цены на 556 товаров и услуг.

Примеры девальвации рубля

Кризис 1998 года

В 1998 году девальвация рубля сопровождалась дефолтом. После распада СССР в 1991 году государству пришлось искать способы справиться с дефицитом бюджета, и для этих целей оно стало выпускать государственные краткосрочные облигации (ГКО). Их продавали в том числе зарубежным инвесторам.

В Азии бушевал кризис, и иностранные инвесторы стали выводить средства из рисковых активов, в том числе российских. Падение цен на нефть сильно ударило по экономике. Государство не смогло выполнить свои обязательства по долговым бумагам. Бывший тогда президентом России Борис Ельцин уверял, что девальвации не будет.

Тем не менее в августе 1998 года ЦБ перешел с плавающего на свободный курс рубля. На протяжении нескольких лет доллар держался в валютном коридоре и не превышал ₽6,25. После ввода свободного курса к началу сентября доллар достиг ₽21.

Обвал рубля в 2014 году

В ответ в июле США, а затем и Евросоюз объявили «секторальные» санкции, которые закрыли доступ российским эмитентам к дешевым «длинным» западным деньгам. Российские компании и банки больше не могли брать кредиты на Западе со сроком более 90 дней. У них больше не было возможности размещать новые выпуски валютных облигаций и привлекать акционерный капитал. «Резко возросшие политические риски и «побег» инвесторов из России привели к обесцениванию рубля», — отметил аналитик инвестиционной группы «Финам» Андрей Маслов.

По крупным экспортерам, например «Роснефти», также ударило падение цен на нефть, так как это означало снижение валютной выручки. Ее могло не хватить для погашения кредитов, а новые кредиты из-за санкций взять было нельзя. Осенью экспортеры сократили продажу валюты, отток капитала усиливался. В России спрос на валюту рос, но предложение падало.

ЦБ периодически продавал валюту, чтобы на рынке ее было больше и рубль сильно не обесценивался, но это уже не помогало. В ноябре регулятор ввел плавающий курс рубля. На рынках росла паника. Банк России стал повышать ключевую ставку, к концу года он резко поднял ее с 6,5% до 17%.

Валютная интервенция — это покупки и продажи ЦБ страны иностранной валюты, чтобы частично или полностью контролировать курс национальной валюты. Эти операции регуляторы проводят с помощью своих золотовалютных резервов.

Ключевая ставка — это минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим кредитным организациям. Она влияет на ставки по займам в банках и вкладам, на инфляцию, а также на курс рубля.

Когда ключевая ставка невысокая, то банки скупают иностранную валюту за рубли. В результате на рынке появляется много рублей, и курс национальной валюты снижается. Если ставка высокая, то спекуляции на валютном рынке становятся менее выгодными. Банки скупают рубли обратно, и в итоге рубль укрепляется. Кроме того, ключевая ставка влияет на доходность облигаций федерального займа (ОФЗ). Чем она выше, тем интереснее такие бумаги для инвесторов, в том числе иностранных, и чем больше Минфин продает ОФЗ, тем лучше для курса рубля.

В 2014 году после повышения ставки до 17% годовых ЦБ не стал проводить новую интервенцию. Трейдеры решили, что отказ регулятора продавать валюту означает, что Банк России уверен в дальнейшем падении рубля. Нефть дешевела, спрос на валюту был высоким, а рубль падал.

Чем опасна девальвация

Снижение курса рубля способствует росту экспорта, так как экспортер получает валютную выручку — зарабатывает в иностранной валюте. Чем слабее рубль, тем выше доход после перевода валютной выручки в рубли. В результате в бюджет также поступает больше средств от налогов. С другой стороны, импорт зарубежных товаров уменьшается, так как они становятся более дорогими в пересчете на рубли и менее конкурентоспособными. Таким образом, спрос на местную продукцию растет.

Однако повышение конкурентоспособности экспорта происходит при умеренном снижении валюты. Компании, которые получают валютную выручку, также часто покупают на валюту оборудование. «Девальвация так или иначе бьет по внутренней экономике, внутреннему потреблению достаточно сильно. Это приводит к росту ставок, в ряде случаев может приводить к дефолтам, а финансовая нестабильность достаточно сильная», — отметил Егор Сусин, управляющий директор Газпромбанка по направлению Private Banking.

Поскольку девальвация уменьшает стоимость денег по отношению к валютам других стран, она влияет и на тех россиян, которые путешествуют за границей. Допустим, вы планируете поехать в отпуск в Италию и хотите взять с собой €500 на общие расходы. Если курс евро резко поднялся с ₽60 до ₽70, а вы не успели вовремя поменять валюту, то вместо ₽30 тыс. вам понадобится ₽35 тыс. Или придется сократить расходы в путешествии.

Девальвация также приводит к росту темпов инфляции. Рост цен на импортную продукцию ведет к росту цен производителей, которые используют иностранное сырье, оборудование. Таким образом, увеличивается стоимость импортных товаров и услуг, снижается покупательная способность национальной валюты.

Маслов также выделил снижение уровня жизни. С 2014 года он сократился чуть более чем на 10%, отметил аналитик. Он добавил, что России как ориентированной на экспорт стране выгоден слабый рубль. Однако для населения проблема падения рубля — это в первую очередь проблема отсутствия роста зарплат, которая во многом связана с «ловушкой среднего дохода», в которую страна попала в 2010-х годах. Эта ловушка означает, что когда в стране достигается средний уровень доходов, ее экономический рост замедляется.

Что будет с кредитами и ипотекой, если случится девальвация

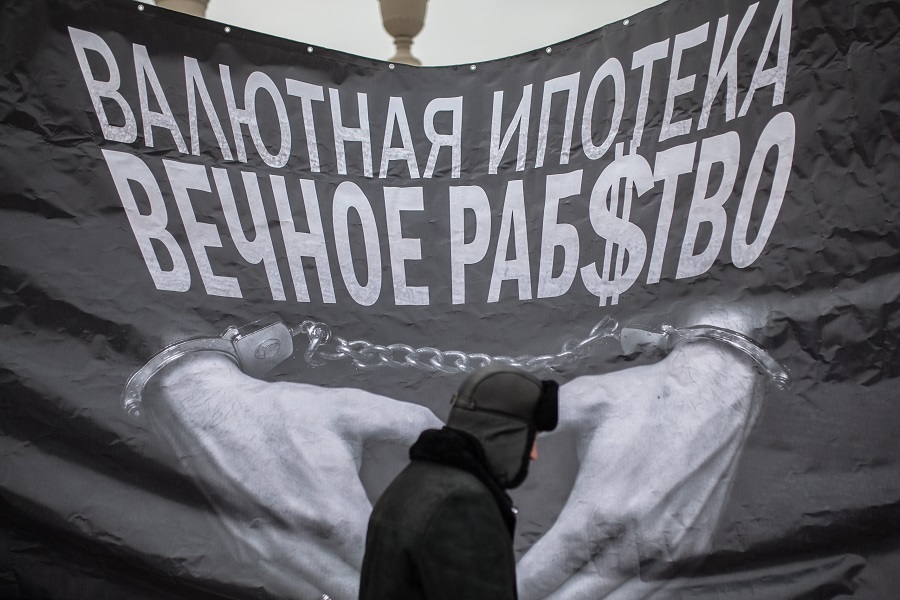

По словам Маслова, у всех банков существует сбалансированный портфель активов, который в случае девальвации рубля все еще должен оставаться относительно устойчивым. «Выплаты по рублевой ипотеке не изменятся драматически, а вот валютные ипотечники, безусловно, пострадали бы в таком случае», — отметил аналитик. По его мнению, не очень целесообразно брать ипотеку в валюте, в которой у вас нет дохода или внушительных сбережений.

Если вы оформляли ипотеку в долларах, а курс рубля по отношению к этой валюте сильно упал, то переплата вырастет, как и ежемесячные платежи. Если вы несколько лет уже выплачивали такую ипотеку, но произошла девальвация, то оставшийся долг может превысить стоимость квартиры в рублях.

Сусин рассказал, что девальвация приводит к повышению ставок и невозможности рефинансировать кредиты. При низкой ключевой ставке ЦБ кредиты становятся доступнее, а при высокой — наоборот. В 2014 году, когда Банк России повысил ставку до 17% годовых, банки тоже увеличили проценты по кредитам. Ипотеку стали выдавать под 17–20% годовых. Однако ставка по ипотеке и другим кредитам, которые вы уже взяли, не может измениться, если она не плавающая.

Как сохранить деньги при девальвации рубля

«На волне популярности персональных инвестиций хорошая идея — держать некоторую часть сбережений на брокерском счете, вкладываться в защитные активы и иностранные компании для лучшей диверсификации», — считает Маслов.

Еще с 1990-х годов в России многие люди хранят часть сбережений в долларах или евро, что также увеличивает устойчивость личного капитала в периоды сильной нестабильности, отметил аналитик. По словам Сусина, в последние полтора года склонность к сбережениям в валюте выросла и у бизнеса, и у населения. Кроме того, государство тоже хранит свои сбережения — резервы — в иностранной валюте.

Сохранить деньги при девальвации можно только заблаговременной диверсификацией, полагает Маслов. Диверсификация — это распределение средств по разным активам, чтобы снизить риски потерять деньги. По-другому можно сказать, что не стоит «класть яйца в одну корзину».

«Совет для рядового инвестора простой — диверсификация сбережений по валютам: часть средств хранить в рублях, часть — в долларах, часть — в евро. В каждой из этих частей можно приобрести консервативные долговые инструменты. Ставки по рублевым ОФЗ уже выше 8%», — порекомендовал Альберт Короев, начальник отдела экспертов «БКС Мир инвестиций».

Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала», отметил, что изменения курсов валют могут быть очень серьезными. Однако не нужно относиться к каждому колебанию курса как к поводу для каких-то резких движений, покупок или продаж активов. Как показывает практика, чем чаще человек их совершает, тем ниже становится покупательная способность сбережений, то есть тем меньше человек может позволить товаров и услуг на свои накопления.

По словам Брагина, девальвация и инфляция не опасны, если вы вкладываетесь в активы на долгий срок. Например, в акции. Их доходность может позволить преодолеть влияние падения курса валюты.

Будет ли девальвация рубля в России в 2022 году?

В 2022 году рубль вряд ли сильно обесценится, считает Максим Петроневич, старший экономист банка «Открытие». «Рубль временно ослаб на фоне обострения геополитической ситуации, однако фундаментально российская валюта остается одной из самых крепких по отношению к другим валютам развитых и развивающихся стран», — отметил он.

По его словам, в начале года вырастет приток валюты от торговли, в то время как цены на нефть и газ останутся высокими и ожидается рост их экспорта. Кроме того, ожидается сезонное снижение импорта после пиковых предновогодних закупок. Высокие процентные ставки продолжают удерживать отток капитала из России.

Более того, с высокой вероятностью произойдет приток капитала после того, как завершится цикл ужесточения денежно-кредитной политики, рассказал Петроневич. Такое было в 2016–2017 и 2019–2020 годах. Тогда инвестиции нерезидентов в российские ОФЗ резко росли, однако в этот раз они могут быть меньше из-за ожидаемого ужесточения политики Федрезерва США — американского ЦБ — и сохранения рисков новых санкций на операции с ОФЗ.

«Мы сохраняем наши ожидания укрепления рубля в конце 2021 года — первой половине 2022 года. Он может подорожать до уровня меньше ₽70 за доллар», — сказал экономист.

«Сейчас предпосылок для девальвации рубля не наблюдается, несмотря на то что расходятся новости о том, что ускорение инфляции и повышение ставки ЦБ непременно приведет к обесцениванию рубля», — отметил Маслов. По его словам, политические риски остаются важнейшими для российской валюты. Однако ее резких изменений, например введения новых санкций, сейчас не предвидится.

Как и Петроневич, Маслов считает, что рубль остается одной из самых устойчивых валют развивающихся стран. Согласно базовым прогнозам, в ближайшие несколько месяцев курс не превысит ₽74 за доллар.

Брагин считает, что в 2022 году курс может быть на уровне ₽70 за доллар. «Я думаю, что с учетом ситуации в экономике, госфинансах и подхода ЦБ к денежно-кредитной политике у рубля очень мало шансов устойчиво слабеть к другим валютам», — сказал он.

Сусин также не видит предпосылок к девальвации рубля. Предприятия и население за последние полтора года нарастили валютные активы. Кроме того, при текущих ценах на энергоресурсы, например нефть, рубль, скорее, может укрепиться, отметил он. По его словам, средний курс в 2022 году может составить ₽73 за доллар.

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram