Что будет если скрыть коронавирус

Что делать, если вы подозреваете у себя COVID-19

Шествие незнакомого убийственного вируса по планете не остановилось. Пандемия продолжает оставаться главной новостью. Лекарства от COVID-19 нет, нет и вакцины. Можно только отсидеться или, если повезет, более или менее легко переболеть.

А что же медицина? Медики как раз вышли на передовую в этой драматической для человечества ситуации. Жертвуя собой, пытаются помочь. Все, что можно сделать, – бороться с проявлениями инфекции. А они у разных больных различные. Доктора любят повторять, что надо лечить больного, а не болезнь. Вот как раз тот самый случай. Медики стараются.

А что делать пациентам? Вызывать скорую? Врача из поликлиники? Придет обычный терапевт, не инфекционист. В больницу рваться – стоит ли? Может, кашель и температура – вовсе не COVID-19. А в больнице как раз и заразишься.

Вот некоторые советы Антона Родионова, кандидата медицинских наук, кардиолога, работающего сейчас в короновирусном отделении Первого Московского медицинского университета.

Если появились симптомы недомогания (повышение температуры, кашель, потеря обоняния, боль в горле и т.д.), но при этом вполне достаточно дышать комнатным воздухом, сидите дома. При плохой переносимости высокой температуры принимайте парацетамол. Не нагружайте собой систему здравоохранения, она до предела загружена тяжелыми больными (это для легких форм болезни).

При обращении в поликлинику все равно ничего хорошего не получите: мазок, карантин, постановление, программа слежения на телефон… Противовирусных лекарств как не было, так до сих пор и нет (сейчас уже понятно, что ни гидроксихлорохин, ни ритонавир-лопинавир не действуют). Как ни обидно, нет возможности на ранних стадиях остановить прогрессирование болезни. Поэтому разумная, с точки зрения обывателя, идея вовремя обратиться к врачу, чтобы не запустить болезнь, в ситуации с COVID-19 не работает.

Не надо забывать, что сейчас любой медработник в любом медучреждении может сам быть потенциальным источником инфекции. Так что если вы еще не инфицированы, то обращение «не по делу» может стать причиной заболевания. Таких примеров много.

За медицинской помощью – вызов скорой и решение вопроса о госпитализации – надо обращаться в следующих ситуациях: при тяжелой одышке, ощущении нехватки воздуха, длительно сохраняющейся высокой температуре (выше 38,5 градуса), наличии дополнительных факторов риска: возраст 65+, сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, диабет, ожирение, онкологические заболевания. Главное основание для вызова скорой – устойчивая лихорадка, а не начало одышки. Одышка уже снижает шансы на выздоровление, тогда как при лихорадке можно остановить процесс поражения легких вследствие цитокиновой реакции моноклональными антителами или гормонами.

При опасении, что заразились коронавирусом, не надо бежать делать какие-то анализы. Чувствительность тестов полимеразной цепной реакции (ПЦР) весьма невелика (30–60%). Иными словами, если вы типично болеете, а мазок отрицательный, то с вероятностью 40–70% вы все равно инфицированы коронавирусом.

Компьютерная томография (КТ) – прекрасный метод, но он используется не для диагностики коронавируса как такового, а для диагностики вирусной пневмонии. У многих больных же, к счастью, инфекция протекает без воспаления легких или с минимальным поражением легких. Делать КТ «для интереса» не нужно. Это может повлечь за собой инфицирование во время посещения КТ-центра, а также неоправданную госпитализацию. КТ нужно делать только в том случае, когда состояние достаточно тяжелое и обсуждается вопрос госпитализации.

Главное, если вы подозреваете у себя болезнь, примите меры к изоляции и не заражайте окружающих. Если вам кажется, что вы уже переболели коронавирусом, поскольку в январе–марте был сильный кашель, не надо сдавать анализ крови на антитела. Чувствительность и специфичность этих тестов неизвестны. Нет и ответа на самый важный вопрос: гарантирует ли наличие антител IgG невосприимчивость к (повторному) заражению? Высока вероятность того, что у вас был не COVID-19, сезонные респираторные инфекции никто не отменял.

Похожие советы давал месяц назад доктор Артемий Охотин, кардиолог Тарусской больницы, куда не случайно приезжают лечиться со всей страны. Он тоже считает, что не надо стремиться сдать анализ на коронавирус: это никак не повлияет на шанс выздороветь, а осложнить ситуацию может сильно. Например, можно заразиться во время сдачи анализа. Отрицательный анализ создаст ложное чувство спокойствия, тогда как анализы при коронавирусе часто бывают ложноотрицательными. Положительный анализ сам по себе никак не повлияет на то, что надо делать. Не надо стремиться сделать и КТ.

Во-первых, как и с анализом, само по себе обнаружение признаков COVID-19, даже двусторонней пневмонии, никак не повлияет на то, что надо делать дальше. Даже у самых легких пациентов на КТ часто выявляется двусторонняя пневмония, которая проходит сама. Но, как и с анализом, если на КТ найдут двустороннюю пневмонию, очень велики шансы, что вы окажетесь в больнице только из-за результатов КТ, и пользы от этого не будет. Во-вторых, томографы часто должным образом не обеззараживают, и, даже если у пациента не COVID-19, он может заразиться – в зоне ожидания или при общении с персоналом.

Больницы находятся в очень сложном положении, что во многом обусловлено поступлением большого числа нетяжелых пациентов. Врачей не хватает, они стараются спасти тех, кто находится в тяжелом состоянии. Обращаться в больницу, если нет угрозы жизни, опасно. Не стоит рисковать.

Эти советы не заменяют врачебную консультацию. Это скорее житейские советы, но которые дают хорошие практические врачи. Принимает же решение каждый сам.

У меня коронавирус. Как сделать, чтобы соседи не узнали о моей болезни?

Я очень боюсь коронавируса, но еще больше боюсь, что о моем заболевании узнают посторонние люди.

Имеют ли право медицинские работники без моего ведома прямо или косвенно рассказывать, чем я болею? Если об этом узнают мои соседи, меня могут выселить из съемной квартиры, и мне будет сложно найти новую. Сейчас в соцсетях очень много информации о заболевших, есть даже карты городов с указанием адресов инфицированных. Это вообще законно?

Можно ли упоминать меня или моих близких в новостях в связи с заболеванием или рассказывать о смерти родственников?

Как от этого защититься?

Если коротко, врачебная тайна — это информация о частной жизни человека. За ее разглашение и врачи, и рядовые граждане могут заплатить крупный штраф или лишиться свободы.

Объясню, какую информацию о здоровье разглашать можно, а какую нельзя. И расскажу, какая ответственность ждет тех, кто такую информацию распространяет. Это относится и к ситуации с коронавирусом, и к любому заболеванию у любого человека.

Будьте внимательны к источникам информации о здоровье — и сходите к врачу

Наши статьи написаны с любовью к доказательной медицине. Мы ссылаемся на авторитетные источники и ходим за комментариями к докторам с хорошей репутацией. Но помните: ответственность за ваше здоровье лежит на вас и на лечащем враче. Мы не выписываем рецептов, мы даем рекомендации. Полагаться на нашу точку зрения или нет — решать вам.

Что говорит закон

Отдельной статьи, наказывающей за разглашение врачебной тайны, нет. В законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» дано понятие врачебной тайны. К ней относятся сведения о факте обращения за медпомощью, о состоянии здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при медицинском обследовании и лечении.

Закон говорит, что разглашать врачебную тайну без согласия пациента нельзя. А его согласие в любом случае должно быть письменным. Но не стоит путать такое согласие с информированным добровольным согласием на медицинское вмешательство, которое обязательно подписывают при поступлении в медицинское учреждение. Это совершенно разные документы.

А еще закон запрещает разглашать врачебную тайну тем, кому она стала известна при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей. И закон этот работает. Например, узнать о здоровье человека по телефону невозможно: врачи не могут определить, кто именно звонит и есть ли у него право на получение такой информации.

Поскольку закон федеральный, не получится сослаться на его незнание. От ответственности это не освободит.

Имейте в виду, что закон защищает даже права умерших: информация о причинах смерти и диагнозе разглашению не подлежит. Правда, после смерти человека его родственники сами могут распорядиться такой информацией, как посчитают нужным. Могут оставить все в секрете или рассказать всем. А вот информация о самом факте смерти может быть общедоступной — нарушения тут нет.

Иногда врачебную тайну разглашать можно

Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя возможно в строго оговоренных в законе случаях.

Разберемся с каждым подробно.

Пациент не способен выразить свою волю. Например, у человека тяжелое психическое расстройство или он находится без сознания. Но в законе есть оговорка: передавать информацию без согласия можно только в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина. Например, человек найден без сознания на улице — о нем сообщат в полицию. Или полиция обнаружила человека, потерявшего память, — будут искать его родственников через социальные службы. А вот расклеивать объявления с фотографией и именем-отчеством найденыша по городу без его согласия нельзя.

Есть риск вспышки заболевания. Разглашать врачебную тайну можно при угрозе распространения инфекций или массовых отравлений. Информацию о таких отравленных могут передать в органы ГО и ЧС и Роспотребнадзор без согласия пострадавших. Но работники, получившие такую информацию, тут же становятся носителями врачебной тайны и не имеют права распространять ее без согласия заболевшего. Окружающие, случайно узнавшие об этом, тоже не имеют права ее распространять — это сведения о частной жизни.

Идет судебное разбирательство. Передавать информацию о заболевании можно по запросам в органы дознания и следствия, в суд, прокуратуру, органы уголовно-исполнительной системы. Но ни суд, ни прокуратура, ни следствие, к которым эта информация попала, передавать ее в другие органы без согласия больного права не имеют.

Пациент на принудительном лечении. Информацию о наркозависимости можно передавать в министерство юстиции, но только если суд обязал человека пройти диагностику и лечение от наркозависимости, а также профилактические мероприятия и реабилитацию. О том, какую информацию в данном случае передавать, написано в решении суда, а о порядке ее передачи — в специальном приказе. Насморк у наркозависимого сотрудников Минюста точно не заинтересует. Им важно знать, не уклоняется ли человек от лечения наркозависимости.

Пациент несовершеннолетний. В этом случае информацию о заболевании передают только его родителям или опекунам. А вот троюродной тете врачи в предоставлении такой информации откажут.

Врачу кажется, что пациент стал жертвой преступления. Информацию можно передать в правоохранительные органы, но только если врач считает, что вред здоровью пациента причинен в результате преступления. Это обязательный сценарий в тех случаях, когда человека госпитализируют с огнестрельным ранением. И частый — когда больной оказывается в травмпункте с переломом, который невозможно принять за последствие несчастного случая. Сотрудник полиции, получивший такую информацию, тоже не имеет права ее разглашать.

Пациент собирается в армию или на госслужбу. Можно передавать информацию о заболеваниях людей для проведения военно-врачебной экспертизы по запросам военных комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных комиссий федеральных органов исполнительной власти. Тут все просто: кто отправил запрос, тот ответ на него и получает. Соответственно, ему и хранить все эти сведения в тайне.

Несчастный случай на учебе или работе. Можно передавать сведения о заболевании человека для расследования несчастного случая на производстве или по месту учебы, профессионального заболевания. Но и тогда врачи не выложат все диагнозы, начиная с рождения. Они дадут только медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причиненного здоровью пострадавшего, причине его смерти или нахождении пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Обмен документами между медиками. Данные о заболеваниях можно передавать в другие медицинские организации, например при переводе пациента из одной больницы в другую. Или другим врачам, но только если это необходимо для лечения. А еще их можно передавать в органы социального и медицинского страхования — для учета и контроля за работой медиков.

У врачей возможность передавать врачебную тайну хотя и ограничена законом, но есть. А вот у обычных граждан право распространять информацию о частной жизни отсутствует в принципе. Знать такую информацию они могут, обнародовать любым способом без разрешения — нет.

Как все это работает на практике

Проще всего объяснить на примере.

Увидеть, что Иванова из соседней квартиры увозит бригада медиков в спецкостюмах можно. Это не преступление, а медики не обязаны скрывать лица пациентов или вывозить их под покровом ночи. Но в тот момент, когда соседи стали свидетелями этого мероприятия, они же стали и обладателями сведений о частной жизни человека. И нести ответственность за их разглашение им придется в полном объеме. С точки зрения закона они теперь ничем не отличаются от врачей или медсестер той больницы, куда Иванова увезут. Дальше все будет зависеть от действий соседей.

Допустим, кто-то разместил в соцсетях пост: «Один из наших соседей заразился коронавирусом. Граждане, будьте осторожны!» Это не нарушение. Ни конкретный человек, ни адрес его проживания не указаны, а значит, и права этого человека не нарушены. Призыв к осторожности, возможно, даже окажется кому-то полезным и удержит от желания нарушить режим самоизоляции без веского повода.

Но если в посте будет написано, что Петр Васильевич Иванов из квартиры 22 дома 19 по улице Строителей заболел коронавирусом, то это уже нарушение закона. Если Петр Васильевич не давал своего согласия на публикацию такой информации, придется отвечать. Иванов может подать заявление в полицию с просьбой привлечь виновных к уголовной или административной ответственности. Или иск в суд с требованием о возмещении ущерба.

Возможен другой вариант. После госпитализации Иванова в его квартиру стучалась медсестра и, не дождавшись ответа, зашла к соседке. Попросила передать семье Иванова, что он заражен, а им надо срочно сдать анализы. Соседка уведомила об этом семью Иванова, а заодно и своих родственников, соседей с других этажей и районную газету. А еще написала про это в трех группах в «Вотсапе» и попросила сделать максимальный репост.

Отвечать за разглашение придется в первую очередь работнику больницы, то есть медсестре. Но и соседка нарушила закон. Она тоже несет ответственность за разглашение сведений о частной жизни.

Ответственность и для медиков, и для рядовых граждан предусмотрена одной статьей уголовного кодекса.

Для соседей в данном случае возможна уголовная ответственность по части 1 статьи 137 УК РФ. Сведения об обращении за медицинской помощью уже сами по себе информация о частной жизни. За ее распространение без согласия гражданина, в том числе в соцсетях, публичных выступлениях и СМИ, возможно наказание от штрафа в размере до 200 000 Р до лишения свободы на срок до двух лет.

Если эту информацию разглашают медицинские работники, отвечать придется по той же статье 137 УК РФ, только по части 2. Санкции там немного строже — от штрафа в размере от 100 000 до 300 000 Р до лишения свободы на срок до четырех лет.

Еще врачей иногда привлекают к административной ответственности по статье 13.14 КоАП РФ. Санкция по ней — штраф в размере от 500 до 1000 Р для граждан и от 4000 до 5000 Р для должностных лиц. Решения в таких случаях часто принимают в пользу пациентов.

Преступление считается оконченным с момента публикации или передачи информации о заболевании либо госпитализации хотя бы одному человеку. Чем в данном случае руководствовались доброжелатели и есть ли последствия такого разглашения, никакой роли не играет. Но в случае возбуждения уголовного дела суд может учесть их при назначении наказания.

Разглашение сведений о частной жизни может причинить человеку ущерб. Он может быть моральным. Например, если разглашение привело к сильным переживаниям и ухудшению здоровья. А может быть материальным. Скажем, если соседи в панике облили краской дверь квартиры заболевшего, пока он находится в больнице, или начали поджигать газеты в почтовом ящике. В этом случае потерпевший имеет право обратиться в суд и требовать от виновных денежной компенсации. Суд будет разбирать степень ответственности каждого индивидуально с учетом всех обстоятельств.

Как быть с онлайн-картами заболеваний

Любая карта, на которой отмечены заболевшие, не нарушает закон до того момента, пока невозможно сопоставить отметку на ней с конкретным лицом или местом его жительства.

Если на карте указано число заболевших в области или городе, нарушений нет. Не будет нарушением даже указание числа заболевших на конкретной улице или в многоквартирном доме.

Но допустим, на карте указано число заболевших в частном доме, где живет всего одна семья, или в старой двухэтажке с парой подъездов, где все жильцы друг друга знают. В этом случае ни о какой конфиденциальности сведений не может идти речи, а значит, это будет считаться разглашением медицинской тайны.

Что делать, если для теста на вирус требуют паспорт

Но ведь люди имеют право знать об инфицированных!

Да, имеют право знать, но не более того, что им позволяет закон. Вот пример. При выявлении инфицированного человека в обязательном порядке проверяют его контакты. И сообщать этим контактным лицам, что они летели в одном самолете с зараженным, можно. А вот назвать этого зараженного нельзя.

В этой ситуации знать обо всех инфицированных — обязанность медиков, Роспотребнадзора, в отдельных случаях — полиции и Росгвардии. Информирование всего города не только запрещено законом, но и опасно. Иногда это приводит к агрессии по отношению к зараженным. Призывы в соцсетях выселить зараженных за пределы города, запретить им въезд в страну, сжечь их дома и расстрелять их самих, к сожалению, не редкость. Но в реальности заразиться может каждый — и в этом случае те, кто проявлял агрессию к зараженным, могут сами стать ее жертвой.

Что со всем этим делать

Если у вас есть сложные вопросы о законах, личных финансах, дорогих покупках или семейном бюджете, пишите. На самые интересные вопросы ответим в журнале.

Откровения учёных и чиновников: Что власти скрывают о коронавирусе

Проблема доверия к официальной информации – наверное, одна из самых острых сегодня. И опасных. Тревога и неуверенность в будущем, охватывающие дезориентированных и перепуганных людей, тем больше наносят ущерба общественной психике, чем меньше люди доверяют официальной информации. И вот одни рассказывают о том, что статистика численности заболевших в России подделана: на самом деле их намного больше. У нас вообще всё всегда подделывают – и вообще, было ли когда-нибудь раньше, чтобы такие пробки стояли из «скорых помощей»? А другие яростно цитируют статистику: «С начала года от рака умерли 2,3 млн человек, от малярии – 278 тысяч, на почве алкоголизма – 709 тысяч, на почве курения – 1,4 миллиона, от «короны» – 116 тысяч. Берегитесь коронабесия!»

Что же происходит на самом деле? Как нас обманывают? И ответы искать на такие вопросы трудно. Вот я, например, поговорил с людьми уникальными: всемирно известный врач, один из ведущих медиков России, и очень осведомлённый человек, чиновник системы Минздрава. Оба просили не раскрывать их имён, так что беру ответственность за публикацию сказанного ими на себя.

Правда о Минздраве

Одно из главных обвинений, предъявленных США Китаю, – это обвинение в фальсификации данных. «Китайцы всё скрыли! – уверяют американцы. – Они вообще всё скрывают, у них интернет суверенный и власть недемократическая». Внутренние американцы, сидящие внутри многих из нас, точно так же уверенно обвиняют власти России. Цифры какие-то странные. Очень маленькие. Ну понятно же: выгодно занижать данные, чтобы не допускать паники и не вызывать неудовольствия начальства! С другой стороны, цифры какие-то слишком большие! Понятно – запугивают нас, чтобы посадить под цифровой контроль. Ну а если серьёзно – слишком много у каждого из нас накопилось реальных оснований для недоверия. И не столько к медицине, сколько к её «оптимизаторам».

Конечно, кому-то хотелось бы скрыть данные о показателях, чтобы лишний раз инспекциями не доставали, – рассказывает мой собеседник-чиновник (назовём его доктором И.) – Да не выйдет уже никак… Подтасовка цифр – чуть ли ни самое страшное, что может случиться с руководителем на региональном уровне, и случится – если он подтасует данные – обязательно. Поймают – и вылетит. Потому что независимые проверки проводятся Минздравом (и не только) постоянно. А дистанционные совещания с регионами проходят в Минздраве ежедневно.

Как утверждает мой собеседник, та же ситуация и со сведениями об обеспеченности медицины в регионах оборудованием, материалами, иными средствами. То есть нехватка и материалов, и людей во многих регионах есть. И в Москве с Петербургом есть. Иногда чего-то не хватает остро, пугающе. Но информация обо всех таких срывах каждый день поступает наверх – и постепенно, иногда с запаздыванием, но прорехи закрываются. Во всяком случае, о них известно и они «стоят в плане».

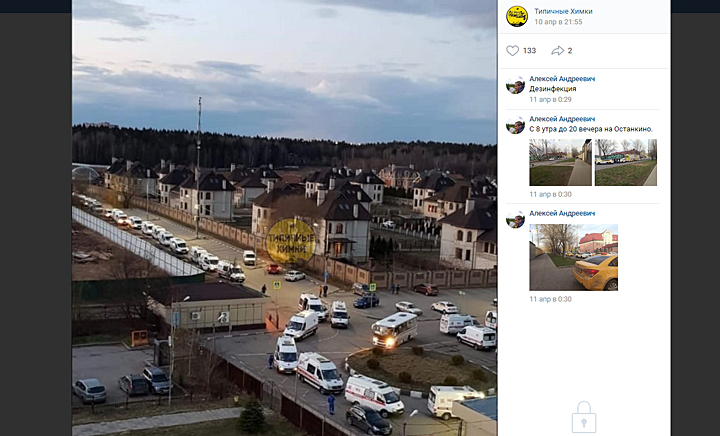

А как же быть с паническими рассказами г-жи Раковой о том, что «медицина работает на пределе»? И с пугающими кадрами многокилометровых пробок машин скорой помощи в Москве и ближнем Подмосковье? Про панические рассказы – это понятно: пугает, чтобы дома сидели (кстати, о том, права ли она в таком желании, поговорим чуть позже). А вот пробки же и правда есть? Их же по телевизору показывали?

Да, пробки есть – несмотря на то, что по телевизору показывали. Но причина вовсе не в ураганном росте числа заболевших. Как объясняет И., есть две истории. Первая – появление отдельных стационаров, выделенных под COVID и пневмонии. Туда свозят больных со всех концов города, происходит их концентрация – и выглядит всё так, как будто их чрезмерно много. Но это совершенно обычная картина для узкоспециализированных клиник: например, проказа сегодня – редчайшее заболевание, но, оказавшись в одном из немногих оставшихся лепрозориев, можно предположить, что прокажённых очень много. Вторая история – собственно, о пробках. Пробки возникают на трассах, если где-то в одном месте сужается проезд (авария, ремонт).

Только в нашем случае затор возникает в приёмном покое. И в специализированных клиниках (приёмный покой, как правило, ещё не приспособлен под массовое поступление больных). И в скоропомощных клиниках и в больницах, где под COVID выделены отдельно стоящие корпуса (то есть «чистые» и «грязные» зоны), и приходится в приёмном покое заниматься сортировкой «подозрительных» и «не подозрительных». Что касается роста количества инфицированных, то он пока не катастрофический. Примерно в 10 раз за 10 дней. И до «итальянского варианта», когда система перестаёт справляться с наплывом больных, у нас далеко и есть большие шансы, что мы успеем затормозить процесс задолго до этого.

Мы оказались не готовы к новому вызову, – считает мой второй собеседник (назовём его профессором П.), – прежде всего потому, что допустили глубокую системную ошибку. Ну не может быть эпидемиологическая служба в системе ОМС-ДМС. Это – не оказание медицинских услуг, это – национальная страховка! Коечный фонд для борьбы с эпидемиями должен быть избыточным вне зависимости от текущих потребностей, а финансирование – как и финансирование армии или спецслужб – никак не связываться с «самоокупаемостью».

Есть много других проблем. В том числе традиционного характера. Во-первых, не хватает материалов – прежде всего, защитных комплектов для врачей. Во-вторых – неготовность. Неготовность врачей к работе в таких экстраординарных условиях. «Мне, – рассказывает профессор, – приходится проводить часовые тренинги для всего персонала: они элементарно не умеют одеваться в защитные комплекты и раздеваться! А ведь именно в процессе раздевания происходит наибольшее количество заражений медперсонала». Но все эти нехватки и неготовности преодолимы. Профессор подтверждает, что организация борьбы с инфекцией на федеральном уровне и в регионах позволяет улучшать ситуацию – и с материалами, и с обучением, и даже с неадекватностью растерянных начальников низового звена.

Но есть ещё одна неготовность, с которой не справится никакая медицина, никакое государство – во всяком случае, сейчас. Это полная неготовность нашего организма к коронавирусу.

Правда о вирусе

К коронавирусу, – считает профессор П., – мы не готовы биологически. К гриппу (всех его штаммов, от простых сезонных до свиного и птичьего) готовы. То есть да, мы можем болеть гриппом и умирать от него. Но в принципе на клеточном уровне организм «знает» – или хотя бы может угадывать, что ему делать. Это же относится и ко многим другим инфекциям, в том числе тяжёлым – к таким, как туберкулёз, корь, да даже более страшные вещи, такие как тиф или оспа. Коронавирус – не оспа и не чума. Но пока что он, по словам профессора П., «изобрёл универсальный ключ к эритроцитам человека». Он проникает в кровь и в слизь, заходит через слизистую рта и через кожу лица, лишает эритроциты их основной функции – транспортировки кислорода по кровотоку.

Именно поэтому возможна повторная заболеваемость – такие случаи зафиксированы в Ухане. Может быть, это связано с появлением подвидов. Может быть, не возникает «перекрёстного иммунитета». В любом случае, «знакомство» человека и COVID-19 только началось и будет продолжаться долго.

И вот тут приходит время вернуться к началу разговора. Про коронавирус-то нам врут?

Сначала о «коронаскептиках». Помимо правящих ковидиотов (таких, как лидеры Белоруссии, Туркмении, Великобритании и Швеции), в сравнительные показатели любят играть и многочисленные рати ковидиотов бытовых. У нас что со сравнительными данными по смертности за первые месяцы прошлого и нынешнего года? Например, автор цитаты про коронабесие, известный израильский общественный деятель Авигдор Эскин, утверждает, что в этом году смертность немного меньше, чем в прошлом. То же самое утверждает намного менее, чем Авигдор, вменяемый коронаскептик, рассуждая об аналогичных показателях по Республике Беларусь.

«Ничего сложного тут нет. И ничего утешительного тоже, – поясняет доктор И. – Мы находимся сейчас на самой начальной стадии пандемии. Особенностью которой является полное отсутствие естественных границ распространения. Иммунитета нет. Прививок нет. Контагиозность (эффективность заражения через контакт – Д.Ю.) огромная. А про низкий показатель смертности и заболеваемости – расскажите об этом жителям Нью-Йорка, где не хватает коек в клиниках и где не хватает мест для могил на всех кладбищах, кроме чумного полигона».

У вируса COVID-19, – объясняет доктор, – есть одна-единственная позитивная особенность. Он большой и тяжёлый – в мире вирусов, конечно. Заражение происходит в 99 процентах случаев через прямой контакт, а не по воздуху. Как правило – по схеме рука-лицо (движение, которые мы проделываем не менее 90 раз в день). А это значит, что примитивные меры по ограничению контактов в случае с коронавирусом работают.

«Как ни странно, – рассказывает мой собеседник, – примитивная маска является очень сильным и действенным средством защиты. Потому что препятствует контакту руки с лицом. А в целом – единственное, что может остановить COVID-19, – это изоляция».

Важнейшей особенностью коронавируса, по словам моих собеседников, является зависимость последствий заражения от масштаба этого заражения. Получил сто вирусов – переболел с лёгкими симптомами или бессимптомно. Получил тысячу – переболел серьёзно. Получил десять тысяч – ураганное развитие болезни и очень тяжёлое, угрожающее её протекание. Изоляция, недопущение контакта, социальное дистанцирование – всё это не герметично и гарантированной защиты не обеспечит. Но обеспечит резкое снижение последствий заражения, существенно повысит шансы на выживание.

Уникальный результат Китая, который сейчас обвиняют во всех смертных грехах – и не может же быть такого, чтобы в скученной стране с миллиардным населением эпидемия остановилась и практически закончилась такой малой кровью, – невозможно списать на мнимое официальное враньё. Всё просто, поясняют мне, китайцы реально послушные. Им сказали – и они заперлись в квартирах. Их не трепали постоянно меняющимися вводными, не посылали от одного чиновника к другому, просто мобилизовали. Мгновенно. А улицы Уханя принялись по три раза в день жёстко дезинфицировать. Всё.

Меры, принятые в Китае, – рассказывает доктор И., – обеспечили ещё один очень важный результат. Чем меньше контактов, чем меньше заболевших, чем меньше темпы роста заболеваемости – тем меньше мутаций. Чем больше контактов, тем больше заражённых, тем больше мутаций и тем больше риск повышения летальности, агрессивности течения болезни.

Все надежды «скептиков» во главе государств Европы рухнули – вместе с резким ростом количества жертв. В Великобритании, где Борис Джонсон отказывался вводить карантин и надеялся на то, что всё обойдётся само собой, не обошлось. Джонсон попал в реанимацию с коронавирусом, а в стране ввели режим самоизоляции.

Швеция, где до сих пор нет специальной системы контроля за коронавирусом, внезапно вышла (по темпам роста) в первые ряды, и уверенность идеологов естественного иммунитета зашаталась. Белоруссия – ну, об этом даже думать страшно, пока что там, несмотря на то что в больницах уже не хватает ни мест, ни материалов, а темпы роста цифр превысили среднеевпейские, продолжаются безумные разговоры о «психозе» и происках России. И всё это – на фоне кадров из США, Италии и Испании.

Коронавирус катастрофичен. И – что страшно – пределов для разрастания пандемии нет. Если коронавриусу помочь, то получится очень эффективный всадник для апокалиптического Бледного коня. Однако – об этом и был сегодняшний разговор – помешать ему тоже можно. Как это получилось у китайцев. И как может получиться у нас, с теми или иными издержками.

Мои собеседники не стали делать обязывающих прогнозов по ситуации в России. Говорят, что стоит подождать, пока пройдут 5-6 инкубационных периодов (это по 14 дней каждый). В принципе, пока что у нас остаётся шанс на замедление роста эпидемических показателей. Основания для этого есть – система здравоохранения, несмотря на все усилия оптимизаторов, оказалась недобитой. Пока справляется, и есть шансы, что будет справляться лучше.

Но есть и тревога. Первый источник тревожности – это мы все. Раздолбайское отношение к угрозе остаётся мейнстримом. Даже придерживаясь на словах принципов самоизоляции, мы не принимаем угрозу всерьёз. И власти вынуждены запугивать нас страшными кадрами нью-йоркских гробов или публичной… эмоциональной речью Анастасии Раковой и съёмками пробок на подъездах к больницам. И можно их в этом смысле понять.

Но вот чего нельзя понять – это когда они действуют по принципу «Ударим вздором по раздолбайству». Совершенно обоснованные и логичные меры самоизоляции тонут в огромном количестве панических решений, в суетливом введении в действие электронных пропусков (которые пока что только обрушили хороший сайт «Мосуслуги»), в подмене войны против коронавируса любимой забавой нашего чиновничества – травлей законопослушного населения.

В то время как главный вызов пандемии – это вызов для всего человеческого сообщества. Можно так сформулировать его: самоизолироваться, чтобы объединиться.