Что будет если слюна попадет в легкие

Ларингофарингеальный рефлюкс

Чекалдина Елена Владимировна

оториноларинголог, к.м.н.

Ларингофарингеальный рефлюкс (ЛФР) — это заброс желудочного содержимого (кислоты и таких ферментов, как пепсин) в гортань, приводящий к появлению охриплости, ощущению кома в горле, затруднению глотания, кашлю, ощущению слизи в гортаноглотке.

Рефлюкс, как причина вышеописанных симптомов без гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), постоянно ставится под сомнение. Руководства, выпущенные специализированными обществами в области ларингологии и гастроэнтерологии, представляют разные точки зрения. Обе группы признают, что интерпретация существующих исследований затрудняется из-за неопределенных диагностических критериев ЛФР, различных показателей ответа на лечение и значительного эффекта плацебо при проводимом лечении.

Имеются относительно ограниченные данные о распространенности ЛФР: примерно у 30% здоровых людей могут фиксироваться эпизоды рефлюкса на суточной pH-метрии или обнаруживаться характерные изменения в гортани.

ЛФР может прямо или косвенно вызывать гортанные симптомы. Прямой механизм включает раздражение слизистой оболочки гортани едкими веществами — рефлюксатами (кислота, пепсин). Косвенный механизм включает раздражение пищевода, что приводит к гортанным рефлексам и появлению симптомов.

Инфекция Helicobacter pylori также может вносить свой вклад. Распространенность H. pylori среди пациентов с ЛФР составляет около 44%.

Ларингофангеальный рефлюкс и ГЭРБ

Хотя кислота желудка является общей как для ЛФР, так и для ГЭРБ, существует много различий, что делает ЛФР отдельным клиническим объектом.

Между слизистой оболочкой пищевода и гортани есть существенные различия.

Симптомы ларингофарингеального рефлюкса

Некоторые исследователи считают, что хроническое раздражение гортани может приводить к развитию карциномы у пациентов, не употребляющих алкоголь или не курящих, хотя данных, подтверждающих это, нет.

Симптомы, характерные для ЛФР, также могут быть обусловлены следующими состояниями:

Диагностика

Существуют значительные разногласия по поводу подходящего способа диагностики ЛФР.

Большинству пациентов диагноз ставится клинически — на основании симптомов, связанных с ЛФР.

При ларингоскопии (осмотре гортани) отмечается отечность и гиперемия (краснота) различной степени. Однако относительно слабая корреляция между симптомами и эндоскопическими данными является аргументом против использования эндоскопических методов диагностики.

Шкала рефлюксных признаков и индекс рефлюксных симптомов хорошо подходят как для диагностики, так и для мониторинга ответа на терапию.

Суточная Ph-метрия зондом с двойным сенсором, несмотря на превосходную чувствительность и специфичность, ставится под сомнение, так как результаты этого диагностического метода зачастую не коррелируют с тяжестью симптомов.

Еще одним вариантом диагностики может быть эмпирическое назначение терапии ИПП.

Лечение ларингофарингеального рефлюкса

Изменение образа жизни и диета являются основным подходом при лечении ЛФР и ГЭРБ. Роль медикаментозной терапии более противоречива. Нуждаются ли в лечении пациенты без симптомов заболевания, со случайно выявленными признаками ЛФР, неизвестно. Существуют теоретические опасения, что ЛФР может увеличить риск злокачественных новообразований, но это пока не доказано. В любом случае, пациентам с бессимптомный ЛФР рекомендуется соблюдение диеты.

Пациентам рекомендуется отказаться от курения, алкоголя, исключить продукты и напитки, содержащие кофеин, шоколад, мяту. К запрещенным продуктам также относятся большинство фруктов (особенно цитрусовых), помидоры, джемы и желе, соусы для барбекю и большинство заправок для салатов, острая пища. Питание рекомендуется дробное.

Следует избегать физических упражнений в течение как минимум двух часов после еды, воздерживаться от еды и питья за три часа до сна.

Медикаментозная терапия обычно включает ингибиторы протонной помпы (ИПП), блокаторы H2 и антациды. ИПП рекомендуется принимать в течение шести месяцев для большинства пациентов с ЛФР. Данная цифра основана на результатах эндоскопических исследований (именно это время необходимо для уменьшения отека гортани), а также высоком проценте рецидива в случае трехмесячного курса терапии. Прекращение терапии следует проводить постепенно.

Если терапия ИПП и блокаторами Н2 оказалась безуспешна, следует рассмотреть вариант лечения трициклическими антидепрессантами, габапентином и прегабалином, так как один из возможных механизмов развития рефлюкса — повышенная чувствительность гортани.

Как проходит лечение ларингофарингеального рефлюкса в клинике Рассвет?

Все пациенты с жалобами на охриплость, ощущение кома в горле, затруднение глотания, кашель, ощущение слизи в гортаноглотке осматриваются оториноларингологом и гастроэнтерологом.

Проводится эндоскопическое исследование полости носа, носоглотки и гортани для исключения других заболеваний, которые, помимо ЛФР, могут провоцировать эти симптомы. Гастроэнтеролог также назначает весь необходимый спектр обследований, в том числе исключает инфекцию H. Pylori.

Залог успешной терапии — совместное ведение пациента оториноларингологом, гастроэнтерологом, в ряде случаев психиатром и психотерапевтом.

Инородное тело в дыхательных путях. Пути к спасению

Поделиться:

Смерть от асфиксии. Никто не застрахован

У подавляющего числа больничных пациентов процесс умирания от асфиксии длится в несколько этапов и чаще всегощ, перед последним сердечным толчком (не дыханием, поскольку они на ИВЛ) они находятся в бессознательном состоянии.

Погибающие от удушья во внебольничных условиях до последнего момента в сознании, они чувствуют, как их дыхательные мышцы «разрываются», пытаясь сделать вдох. Чувствуют, как в голове молотом бьет пульсовая волна, сосуды в глазах лопаются от напряжения. Человек недавно полностью здоровый, понимает, что сейчас умрет, и это его ужасает. И лишь в самый последний момент он проваливается в черную пустоту…

К сожалению, одной из причин, приводящих к несчастью, является причина совершенно бытовая – человек подавился едой.

Наверное, Создатель не очень удачно спроектировал наше тело, соединив в одну трубку дыхательные и пищеварительные тракты. Лишь тоненький лепесток-надгортанник защищает органы дыхания от беды. С другой стороны, неизвестно, как трансформировался бы процесс нашего развития и передачи информации, будь у нас лицевой скелет с жестко разделенными трактами? Возможно, кто-нибудь с фантазией и художественным талантом изобразит жизнеспособное существо с подобным лицевым скелетом, а мы пока продолжим наш рассказ.

Читайте также:

Ребенок вдохнул инородное тело

На сегодняшний день мы таковы, какими созданы, неважно – в ходе эволюции или в конструкторском бюро божественной академии, и с этим придется смириться. Но любопытно, что у животных состояния “попало не в то горлышко” крайне редки. Нет, моя собака давится, когда глотает невероятного размера кусок мяса, но самостоятельно отхаркивает его и спокойно кушает дальше. Львы в прайде при дележе добычи рвут килограммовые куски мяса и глотают не давясь. Как? Ведь в целом строение нашего скелета схоже?

Прихожу к мнению, что предки наши были весьма и весьма правы, говоря: «Когда я ем, я глух и нем». Ведь во время разговора, надгортанник на мгновение открывает вход в трахею, и этого будет достаточно, чтобы во время вдоха вы поперхнулись.

Впрочем, в медицинской практике встречаются случаи поэкзотичнее: например, женщина кушала шашлык, и кусок мяса застрял у нее в верхних отделах пищевода. Она не страдала от асфиксии и могла бы спокойно обратиться в стационар. Но наши люди не ищут простых решений. Женщина схватила кий от бильярда и протолкнула кусок ниже. Вы уже представили этот процесс? Жутко эротичное зрелище. Проблема только в том, что она порвала пищевод, устроив себе медиастинит. До сих пор мало кто выживает в этом состоянии, но ей повезло.

Детям – особое внимание!

Маленькие дети. Ох уж эти создания, которые всегда в тонусе. Вечно куда-то стремятся, лезут в такие щели, куда взрослый и заглянуть боится. У них нет страха, у них напрочь отсутствует чувство самосохранения! Они постоянно что-то познают, всё тащат в рот попробовать, спрятать.

Нам еще в студенческие годы преподаватель по ЛОР-болезням говорил: «ребята, покупайте своим детям рубашки и кофточки с кармашком на груди. Им обязательно надо спрятать свою находку, и если нет кармашка, то в рот». У всех детских эндоскопистов собрана коллекция находок из дыхательных путей, в том числе из трахеи, гортани, из носа. А ЛОР-врачи дополняют эти коллекции предметами, извлеченными из внешнего уха.

Как быть с детьми? Не оставлять их в одиночестве, отбирать мелкие вещи – только так! И не давать им кушать то, что не предназначено для их возраста, поймите – пищеварительная система, готовая принять жидкое молоко, еще не готова принять колбасу.

Иногда взрослые удивляют своей беспечностью. Несколько лет назад я, будучи в командировке в маленькой больнице, куда далеко не всегда можно добраться на машине, а самолеты ограничены метеорологическими условиями, принимал двухлетнего малыша. Он был беспокоен, постоянно кашлял. Оказалось – бабушка с полутора лет давала ему лузгать неочищенные семечки! Она еще сильно удивилась, когда мы ей сказали, всё, что об этом думаем.

Так простая безалаберность, чуть не привела к трагедии. Малыша мы тогда наблюдали, ждали приезда эндоскопистов, подготовили реанимационное оборудование, поскольку реакцию бронхов предсказать невозможно. Только через двенадцать часов областным специалистам удалось добраться до поселка. Под общим обезболиванием удалили большую семечку из правого бронха, она флотировала в такт дыханию.

Повезло мальчишке, часто бывает так, что не удается удалить инородное тело, и оно остается в легком. В последующем у таких пациентов часты пневмонии, бронхиты, развивается астма.

Порядок оказания первой помощи

Итак, что делать, если вы поперхнулись, кусок пищи попал в гортань и перекрыл дыхательные пути?

Кашляйте, если это ваше дитя старше одного года, просите, чтобы ребенок кашлял. При этом не трясите и не хлопайте по спине, не делайте так, чтобы кусок провалился дальше.

Если больной слабеет, синеет, кашель сокращается, а скорая пока в пути, значит надо действовать самому!

Встаньте сзади, обхватите больного на уровне пояса, при этом одну руку сожмите в кулак, так, чтобы кулак оказался чуть выше пупка, но по центру (иначе, при резком движении вы рискуете порвать печень!). Другой рукой возьмитесь крепко за кулак своей руки и резко надавите на себя и вверх, при этом возникнет высокое давление в дыхательных путях, которое должно выдавить инородное тело как из пушки. Проделайте это несколько раз, пока кусок не выйдет, пока не приедет доктор или в худшем случае до потери сознания реанимируемого.

Если ничего не помогло, человек потерял сознание и на встряску не реагирует – не паникуйте, шансы на спасение еще есть! Положите больного на жесткую поверхность, расстегните рубашку, откройте рот, отожмите язык, посмотрите, возможно, инородное тело теперь можно извлечь. Если вы видите его, обязательно пробуйте извлечь, поскольку время в такой ситуации не на вашей стороне.

Запрокиньте голову, вытяните челюсть вверх, послушайте, не появилось ли дыхание. Нет дыхания? Поверните голову пострадавшего в одну, другую сторону. Дыхание не появилось? Положите ему салфетку на рот, зажмите нос, вдохните медленно в больного порцию своего воздуха. Если грудная клетка поднялась, аккуратно продолжайте дышать и ждать приезда скорой.

Если в ответ на ваш вдох грудная клетка не поднимается, встаньте у коленей больного, ладонями упритесь в середину живота чуть выше пупка и резко надавите вниз и одновременно в сторону головы, как бы выталкивая инородное тело, и так раз десять подряд. Потом посмотрите во рту, не вышло ли инородное тело? Если нет, то попытайтесь еще раз сделать искусственное дыхание. Потом снова давите на живот.

Даже если вам удалось удалить инородное тело, в любом случае везите больного в больницу, ибо гипоксия могла повредить внутренние органы, вы могли повредить внутренние органы, либо кусок инородного тела мог остаться в дыхательных путях. Везите обязательно!

Рефлюкс- эзофагит как одно из проявлений синдрома обструктивного апноэ сна

Синдром обструктивного апноэ сна является одной из причин рефлюкс-эзофагита – воспаления слизистой оболочки пищевода, которое обусловлено забросом в него желудочного содержимого. Основными признаками рефлюкс-эзофагита являются изжога, привкус кислого во рту, боль за грудиной и в верхней части живота, дискомфорт при приеме пищи, икота и отрыжка.

Страдаете синдромом апноэ сна? Обращайтесь к нам в Центр, мы вам эффективно поможем! Запись по телефону: +7 (495) 775-60-33.

Как узнать о попадании желудочного содержимого в дыхательные пути? Во время апноэ происходит пробуждение мозга, и он подает команду на вдох и возобновление дыхания. Если в это время происходит заброс содержимого желудка в пищевод, то оно одновременно попадает в гортань и трахею, вызывает раздражение голосовых связок и их рефлекторный спазм. Ларингоспазм еще более усугубляет дыхание, пациент резко просыпается от удушья, с хрипом хватает воздух ртом. Развитие ларингоспазма после длительного апноэ может вызвать потерю сознания от удушья. Затем рефлекторный ларингоспазм проходит, дыхание постепенно восстанавливается, но у пациента сохраняется охриплость голоса и кислый привкус во рту.

При сочетании рефлюкса с нарушением перистальтики пищевода возможно периодическое попадание желудочного содержимого в трахею, бронхи. В данном случае больных беспокоит постоянный кашель, он сочетается с изжогой, отрыжкой и кислым вкусом во рту.

Поскольку существует связь обструктивного апноэ сна с рефлюкс-эзофагитом, то пациенты, которых беспокоит отрыжка, изжога, дискомфорт в области пищевода, боли за грудиной и приступы удушья в ночное время, должны обследоваться на наличие апноэ сна. Следует обратиться на консультацию к сомнологу для проведения полисомнографии.

Лечение апноэ во сне методом СИПАП-терапии позволяет устранить заброс желудочного содержимого в пищевод и органы дыхания. СИПАП-терапия эффективно помогает уже с первой ночи лечения.

Уникальная программа доктора Бузунова «Жизнь с СИПАП 30-60-90» ускорит адаптацию к СИПАП-терапии и сделает ее более эффективной. Чтобы принять участие в программе, звоните по телефонам: +7 (495) 775-60-33.

Что будет если слюна попадет в легкие

Ротоглоточная дисфагия может развиваться вследствие целого ряда разнообразных и достаточно распространенных причин. И хотя клинические проявления различных заболеваний, сопровождающихся дисфагией, могут быть весьма схожими, тщательный сбор анамнеза и использование соответствующих лучевых методов диагностики обычно позволяют поставить верный диагноз. В этой главе представлено описание различных заболеваний, которые могут сопровождаться ротоглоточной дисфагией.

Особое внимание уделяется диагностике и лечению. В главе обсуждаются вопросы аспирации, дисфункции перстнеглоточной мышцы, дивертикула Ценкера, неврогенной дисфагии и дисфагии, возникающей после лечения злокачественных новообразований головы и шеи.

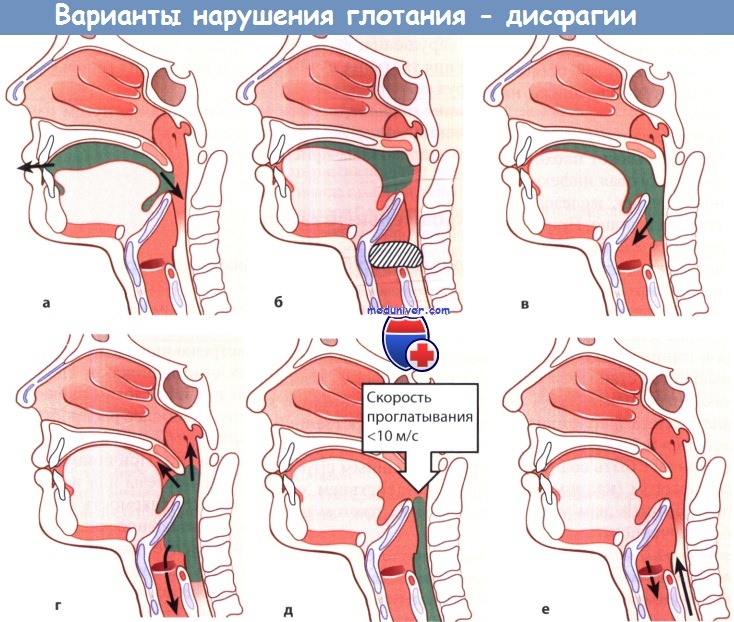

а) Описание дисфагии с аспирацией. Аспирацией называется патологическое продвижение содержимого рото- и гортаноглотки в гортань и нижние дыхательные пути, ниже голосовых складок. Аспирация может возникать в любом возрасте, но чаще всего она встречается у пожилых, поскольку встречаемость дисфагии с возрастом увеличивается. Аспирация, которая возникает при глотании или вследствие существующей ларингофарингеальной рефлюксной болезни, может возникать из-за целого ряда причин, к которым относится слабый кашлевой рефлекс, отсутствие моторики или ее дискоординация, потеря чувствительности гортани. Многие из этих причин будут рассмотрены далее.

Поскольку аспирация несет в себе риск развития пневмонии вследствие попадания содержимого полости рта в дыхательные пути, пациент с хронической аспирацией требует тщательного обследования и лечения. Считается, что аспирационная пневмония возникает в первую очередь из-за попадания в дыхательные пути бактерий, населяющих полость рта. Основными патогенами являются Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae, которые в норме населяют носо- и ротоглотку. Химическая пневмония, которая бывает острой и хронической, возникает вследствие аспирации или вдыхания неинфекционных веществ. Согласно данным многочисленных исследований, примерно у половины здоровых взрослых происходит аспирация небольших объемов содержимого ротоглотки.

Тем не менее, из-за относительно небольшой обсемененности содержимого у здоровых это не ведет к развитию пневмонии. Также дыхательные пути защищает кашлевой рефлекс, движение реснитчатого эпителия, а также механизмы гуморального и клеточного иммунитета.

б) Дифференциальная диагностика дисфагии с аспирацией. Проводить тщательную дифференциальную диагностику дисфагии с аспирацией особенно важно по той причине, что та категория пациентов, среди которой она встречается наиболее часто, обычно также страдает от сопутствующих хронических заболеваний сердца и легких. Отек легких, который часто встречается у пациентов с хронической сердечной недостаточностью или избытком жидкости, может иметь схожие клинические проявления с аспирационной пневмонией: одышка, усиливающаяся при физической нагрузке, тахипноэ.

В отличие от аспирационной пневмонии, для аускультации при отеке легких характерно появление хрипов. При отеке легких на рентгенограммах обычно определяется двустороннее затемнение, в то время как при аспирационной пневмонии обычно затемнена только пораженная доля. Лейкоцитоз при отеке легких обычно отсутствует. Определение уровня предсердного натрийуретического пептида (ПНП) и эхокардиограмма позволяют более точно установить этиологию заболевания.

Перед постановкой диагноза аспирационной пневмонии необходимо исключить госпитальную или негоспитальную пневмонию. С помощью серологических, культуральных или антигенных методов можно определить наличие атипичной флоры, не характерной для аспирационной пневмонии. Наконец, контрастное исследование и эндоскопия позволяют установить, является ли аспирация причиной пневмонии.

а Слюнотечение. б Ощущение кома в горле.

в Аспирация в гортань. г Регургитация.

д Одинофагия. е Послеглотательная аспирация.

в) Выявление дисфагии с аспирацией. Клиническая картина может быть крайне вариабельной и зависит от тяжести заболевания. Как правило, пациентов беспокоит продуктивный кашель с выделением гнойной мокроты, лихорадка, ознобы, плеврические боли, одышка. Чаще всего установить конкретный момент или моменты, в которые произошла аспирация невозможно («латентная аспирация»). Диагноз обычно ставится на основании клинических данных, наличия высокого риска аспирации и рентгенологических данных (признаки инфильтрации в определенных долях легких). У пациентов, входящих в группу риска в отношении развития «молчащей» аспирационной пневмонии, антибактериальную терапию можно начинать, основываясь лишь на данных клиники (лихорадка, одышка, кашель), поскольку примерно в трети случаев на рентгенограммах не удается обнаружить признаки развивающейся пневмонии.

И хотя КТ является очень чувствительным методом для диагностики пневмонии, использование сопряжено с существенными затратами времени и ресурсов, поэтому проведение нецелесообразно, а для того, чтобы избежать прогрессирования симптомов и декомпенсации дыхательной функции, начинать лечение следует как можно раньше.

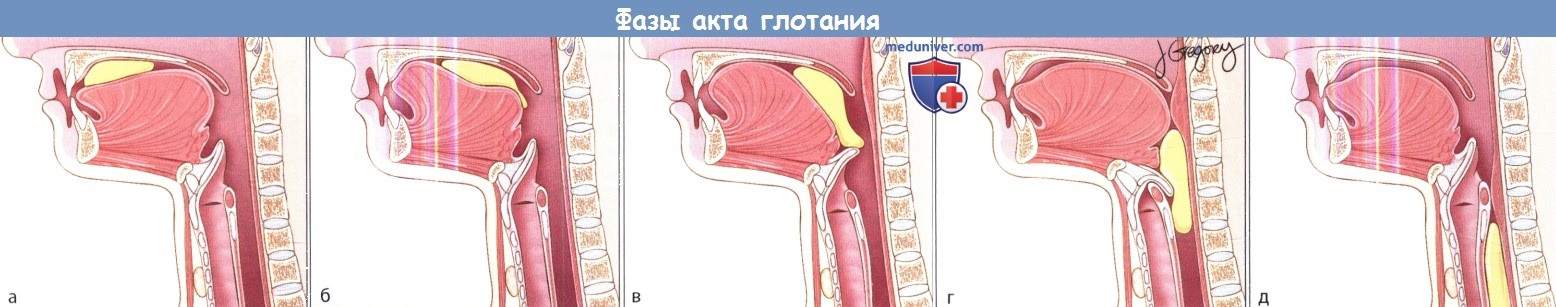

Исследование функции глотания. Всем пациентам с аспирационной пневмонией выполняется видеофлюороскопия с барием или исследование функции глотания гибким эндоскопом. В большинстве случаев данные исследования проводит фонопед. И хотя до сих пор идут споры о том, какой метод диагностики дисфагии является наиболее информативным, оба данных исследования являются высокочувствительными при диагностике аспирации (>85%). Оценить функцию глотания можно и у постели больного, но более простые методы диагностики обычно гораздо менее информативны, особенно у пациентов со скрытой аспирацией (отсутствие спонтанного кашля).

У пациента с нарушением чувствительности гортани отсутствует кашлевой рефлекс при аспирации вязкого жидкого болюса.

После того, как пациента попросили покашлять, болюс (стрелка) вышел из подскладочного пространства.

д) Лечение нарушения глотания с попаданием пищи в дыхательные пути (дисфагии с аспирацией):

1. Антибактериальная терапия. Антибиотики показаны во всех случаях острой и хронической аспирационной пневмонии. Если пациент находится в стабильном состоянии, раннее начало агрессивной антибактериальной терапии позволяет предотвратить прогрессирование симптоматики, избежать госпитализации и назначения парентеральных антибиотиков. В таких случаях обычно назначаются антибиотики широкого спектра действия, например, цефтриаксон с азитромицином, левофлоксацин или моксифлоксацин. В условиях стационара цель лечения остается прежней — назначение антибактериальных препаратов, чувствительных в отношении грамотрицательной флоры.

Чаще всего назначаются цефалоспорины третьего поколения, фторхинолоны, пиперациллин. Если пациент в прошлом недавно госпитализировался, может потребоваться назначение препаратов, эффективных в отношении специфических микроорганизмов: метициллин-резистентного Staphylococcus aureus (MRSA), Klebsiella pneumoniae и Pseudomonas aeruginosa. Важным моментом в лечении является ранний посев мокроты и назначение антибиотиков по его результатам.

2. Позиционные маневры и глотательные упражнения. Во время видеофлуороскопии или эндоскопии фонопед может определить, можно ли попытаться свести к минимуму аспирацию за счет применения компенсаторных техник глотания. Этот метод лечения достаточно часто рекомендуется пациентам с ротоглоточной дисфагией, хотя результаты применения не всегда однозначны. Эффективность отдельных приемов сильно зависит от механизма развития дисфагии у конкретного пациента, соответственно, они должны быть адаптированы к его потребностям, учитывать наличие сопутствующих заболеваний, мотивацию, когнитивные способности.

Наиболее часто применяются позиционные маневры: изменение положения подбородка, поворот и наклон головы. Подбородок нужно прижимать ближе к грудной клетке, поскольку данный маневр уменьшает размер входа в гортань за счет смещения корня языка и надгортанника назад. Поворачивать голову нужно в сторону пораженной стороны (более слабой, менее чувствительной, чаще всего у пациентов после инсульта или с периферическим параличом). В результате такого поворота головы болюс будет проходить ближе к здоровой стороне. Наклонять же голову нужно в здоровую сторону. Существуют и другие глотательные маневры: надголосовой глоток, супранадголосовой глоток, усиленный глоток и маневр Мендельсона.

При исполнении каждого из маневров глотание должно дополняться еще одним определенным действием. При выполнении маневра Мендельсона пациент должен руками фиксировать гортань, так, чтобы она не опускалась вниз после глотка. Обычно этот прием рекомендуется выполнять пациентам с нарушением подвижности гортани и дисфункцией перстнеглоточной мышцы. Прием надголосового глотка рекомендуется тем пациентам, у которых аспирация возникает непосредственно во время акта глотания, чаще всего из-за снижения чувствительности гортани. При его выполнении пациент должен задержать дыхание перед глотком, а затем покашлять сразу после глотания. Наконец, супранадголосовой глоток представляет собой незначительно измененную версию надголосового глотка: пациент должен выполнить маневр Вальсальвы во время задержки дыхания; это позволяет максимально сомкнуть голосовые складки на уровне заднего отдела голосовой щели.

Усилить глотательные мышцы можно специальными упражнениями. Пациентам рекомендует выполнять форсированные глотательные движения, которые помогают увеличивать давление при глотании во время настоящего приема пищи. Полезно пение фальцетом: во время фонации пациент должен планомерно увеличивать высоту голоса вплоть до максимального уровня. Во время выполнения упражнения гортань поднимается до того же уровня, что и при глотании. Во время упражнения с задержкой дыхания пациент должен вдохнуть и задержать дыхание на несколько секунд; при этом тренируются мышцы, отвечающие за смыкание голосовой щели.

Дополнительные упражнения направлены на укрепление языка, повышение объема движений нижней челюсти, языка и губ. Для укрепления констрикторов глотки и мышц, крепящихся к подъязычной кости, нужно выполнять упражнения по Shaker: лежа на спине, пациент совершает сгибательные движения шеей.

3. Хирургическое лечение нарушения глотания с попаданим пищи в дыхательные пути (дисфагии с аспирацией). Хирургическое лечение показано в тех случаях, когда выраженность аспирации не уменьшается после консервативного лечения и упражнений. Выбор операции зависит от механизма аспирации.

Существует множество возможных хирургических вмешательств: медиализация голосовой складки, которая может дополняться аддукцией черпаловидного хряща; инъекционная аугментация голосовой складки; хирургическая или химическая миотомия перстнеглоточной мышцы, фарингопластика, супраглоттопластика, различные формы подвешивания гортани. Медиализация или аугментация голосовой складки могут быть показаны пациентам с неполным или недостаточным смыканием голосовой щели вследствие одностороннего паралича гортани, рубцов, дистрофии голосовой складки. У пациентов с перстнеглоточной ахалазией может использоваться химическая денервация перстнеглоточной мышцы при помощи ботулотоксина А, а также открытая трансцервикальная или эндоскопическая миотомия. Инъекция ботулотоксина может использоваться с прогностической целью перед проведением хирургического вмешательства: если химическая денервация оказалась эффективной, значит, эффективной будет и миотомия.

Если нарушения глотания у пациента становятся такими выраженными, что нормальное питание более невозможно, накладывается гастростома. При сохранении вызванных рефлюксом жалоб при питании через зонд его можно продвинуть дальше в тонкий кишечник, чтобы предотвратить рефлюкс. В случае хронической аспирации секрета ротоглотки (как при церебральном параличе) может использоваться введение в слюнные железы ботулотоксина А, хирургическое удаление слюнных желез или перевязка выносящих протоков. В крайне тяжелых случаях показано разобщение дыхательного и пищеварительного трактов. В результате такого лечения пациент теряет свой нормальный голос, для восстановления которого должны использоваться пищеводные или трахеопищеводные протезы. Существует достаточно много хирургических методик. Ларинготрахеальное разобщение и трахеопищеводное разобщение являются двумя потенциально обратимыми операциями. Каждая из них требует формирования трахеостомы.

В первом случае дистальный конец трахеи ушивается с формированием слепого кармана, а во втором формируется анастомоз между дистальным концом и пищеводом (таким образом аспирированный материал попадает в пищевод). Золотым стандартом лечения хронической дисфагии является ларингэктомия. Выполнять ее нужно только тем пациентам, у которых глотание со временем не восстановится.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Читайте также:

Читайте также: