Что будет если священник разведется

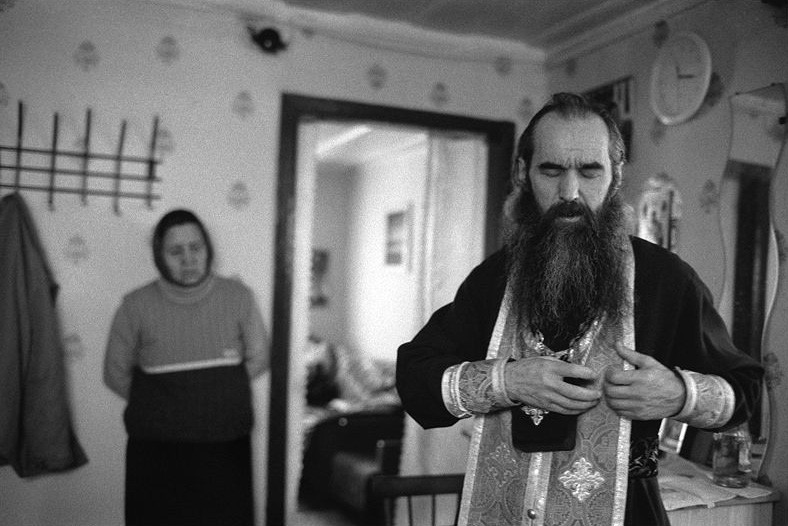

Православный священник рассказал, почему развелся со своей женой: она утверждает, что муж регулярно избивал ее

9 июля 2019 года Священный синод РПЦ избрал Игнатия епископом Енисейским, а 17 июля тот прошел специальный чин наречения во епископы. Узнав о взлете церковной карьеры бывшего супруга, Ксения Голинченко опубликовала петицию на сайте Change.org.

Там она рассказала о том, что Игнатий заставил девушку подписать согласие на развод угрозами, а во время их совместной жизни избивал и унижал ее, пользуясь материальной зависимостью девушки и проживанием за несколько тысяч километров от родственников. Сбежать от агрессивного мужчины Ксения решила после нескольких особенно сильных побоев, одно из которых якобы обернулось сотрясением мозга. Документально побои в травмпункте девушка ни разу не зафиксировала.

Я считаю, что человек, склонный к абьюзивному поведению, не должен быть в сане, тем более в сане епископа. Власть дает возможность людям с таким психотипом творить беспредел и не нести за него ответственность. Также я считаю, что рядовые священнослужители не должны терпеть подобное к себе отношение, среди них есть много хороших людей, и определенно они этого не заслужили, — рассказала Ксения Голинченко «Ридусу».

Недавно избранный епископом священнослужитель Красноярской епархии РПЦ Игнатий (Голинченко) в свою очередь сообщил о их браке следующее:

Я никогда не предполагал, что мое личное несчастье станет предметом широкого обсуждения, но поскольку враг человеческого рода воспользовался им, чтобы скомпрометировать Церковь, вижу тяжелую для себя необходимость вернуться к событиям, которые до сих пор являются моей душевной болью, — сказано в его заявлении, опубликованном на сайте епархии.

Брак Ксения и Игнатий заключили в 2011 году, когда он был еще студентом, после чего был рукоположен в священный сан и направлен для служения в Красноярскую епархию. Там супруги старались вести благочестивую жизнь, общались друг с другом мирно и доброжелательно, чему есть множество свидетелей среди родственников и прихожан храма Чуда Архистратига Михаила в Хонех города Красноярска, подчеркнул священник.

В 2012 году в нашей семье произошла беда — у Ксении случился выкидыш. Она гораздо тяжелее, чем я, пережила эту потерю и через некоторое время дала понять, что больше иметь детей не желает. Возможно, в тот тяжелый для нас обоих период жизни я не смог уделить ей достаточного внимания и поддержки. С горечью вспоминаю тот период жизни: случившийся выкидыш моей жены был не меньшим ударом и для меня. Супруга стала отдаляться от меня и в конце концов оставила, переехав в Екатеринбург и сообщив, что имеет намерение обрести личное счастье с другим человеком, — рассказал Игнатий.

После трагического разрыва с супругой священник принял решение постричься в монахи, что и было совершено в декабре 2017 года после того, как он получил от Ксении нотариально заверенное согласие на развод.

Потрясен неправдой, содержащейся в публикациях в СМИ от имени моей супруги. Молюсь о ней и всегда буду молиться. Молюсь и о распространяющих обо мне неправду и прощаю их от всего сердца, как и повелевает Христос. Что касается моего избрания во епископы, то исповедую перед всеми свою покорность Промыслу Божиему, оставляю все это на волю Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, рассуждение Святейшего патриарха и молитвы народа Божия, — заключил священнослужитель.

В Красноярской митрополии эти обвинения назвали клеветой.

Ксения Голинченко оперирует ничем не обоснованными бездоказательными обвинениями в адрес своего бывшего супруга, — прокомментировал «Ридусу» официальный представитель епархии Андрей Скворцов.

Разводы в семьях священников, секты и другие проблемы. Как не превратить их в разговор без продолжения

Игумен Нектарий (Морозов)

Я неожиданно поймал себя на том, что регулярно, обращаясь к какой-то важной, на мой взгляд, животрепещущей проблеме, пытаясь написать что-то более или менее значимое, говорю (или думаю): «Это лишь начало очень серьезного разговора». Или же это говорит кто-то другой. И в последнем таком случае — со схиигуменом Сергием (Романовым) — у меня появилось наконец, как это обычно называют, стойкое ощущение дежавю. При этом я весьма далек от мысли о том, что это ощущение возникло или регулярно возникает только у меня.

Сколько таких важных разговоров было начато за последние годы? Сколько продолжено? Сколько — завершилось чем-то, хотя бы отдаленно напоминающим то, ради чего разговор заводился первоначально?

Вот лишь несколько примеров.

Когда священник и его жена — чужие люди

Протоиерей Федор Бородин в 2018 году произнес замечательный доклад о кризисе семейной жизни духовенства. На «Правмире» текст доклада вышел под заголовком: «Дети священника растут без отца, а жена отвернулась к стенке и ревет». Отец Федор отмечает, что доступной статистики относительно того, сколько священнослужителей разошлись со своими женами, нет, однако упоминает о том, что только из его соучеников за 25 лет развелись и были лишены сана 10 человек.

И, к сожалению, каждый из нас может привести, осмотревшись вокруг себя, немало подобных примеров. В качестве одной из причин сложившейся ситуации отец Федор называет перегруженность современного священника, приводящую к его эмоциональному и физическому выгоранию, оставляющую слишком мало сил и времени на супругу и детей, соблазны окружающего мира и, конечно, недостаточную утвержденность в правильном понимании пастырского служения и христианской жизни как таковой.

Я бы добавил к этому еще и такой немаловажный фактор, как ориентированность семинаристов на необходимость вступить в брак скорее, чтобы не откладывать рукоположение. А также не очень ясное представление о правильных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, идеалах христианского брака и о том, что вообще такое брак в принципе.

Естественным следствием этого становится нередко поспешная женитьба, и то взаимное узнавание, которое должно было бы предшествовать ей, начинается уже после штампа в паспорте и венчания. И порой оно приводит к горькому разочарованию, поскольку выясняется, что двух людей, уже являющихся мужем и женой, помимо этого, мало что объединяет: они, в сущности, чужие, просто прежде они не нашли времени и возможности это понять.

Вспоминать, к каким трагедиям за последние годы приводили нестроения в семьях священников, не хочется. Они носят настолько вопиющий характер, и о них столько писалось, что, наверное, нет в этом нужды.

Это и правда серьезнейшая проблема сегодняшней церковной действительности, объемлющая практически всю ее целиком. Наличие кризиса в семейной жизни пастырей Церкви говорит и об общем кризисе пастырства — одно является свидетельством другого.

Доклад отца Федора вызвал очень живую реакцию: многие искренне благодарили за него, многие возмущались. Но однозначно: никто из знающих жизнь духовенства в России изнутри не сможет, положа руку на сердце, сказать, что картина, нарисованная автором, не соответствует действительности. Это будет неправдой. Допустимо полемизировать по поводу нюансов, по поводу того, что в большей степени способствует усугублению кризисной ситуации, что в меньшей, но в целом все, вошедшее в доклад, абсолютно верно.

Можно ли с удовлетворением отметить, что за прошедшие два года что-то кардинальным образом изменилось — в системе подготовки будущих пастырей, в условиях служения пастырей уже рукоположенных, в их церковной, духовной и, наконец, семейной жизни? Можно ли сказать, что эта актуальнейшая болевая точка церковной современности стала одновременно и «точкой повышенного внимания и заботы»? Боюсь, что нет. И был бы очень рад, если бы кто-то доказал обратное, точнее, если бы в этом убеждала сама реальность.

Бывшая послушница и «виртуальная церковь»

Еще одна крайне болезненная и дискуссионная тема — та, которую обсуждали особенно бурно и долго, когда в сети появилась вышедшая вслед за тем в издательстве «Эксмо» «Исповедь бывшей послушницы» Марии Кикоть. Затронуты оказались сразу несколько важнейших вопросов: жизнь и положение монашества в Русской Православной Церкви в ХХI столетии, особенности пастырского окормления и наиболее распространенные ошибки духовников, опасность злоупотребления духовной властью, данной, по слову апостола, не на разорение, а на созидание, уход людей из Церкви и христианское отношение к ним. И, помимо этого, разумеется, множество других.

Полемика и правда была очень активной, скорее даже ожесточенной, в нее оказалось вовлечено множество людей. Но прошло время, книга Марии Кикоть разошлась, перестала быть новинкой книжного рынка, сама личность автора и ее «исповедь» уже не вызывали повышенный интерес, и тема из информационной повестки ушла.

Однако… ушла ли она из жизни? Опять же — последовала ли серьезная аналитическая и вслед за тем практическая работа над ошибками, позволяющая изменить текущую ситуацию, выправить то, что очевидно неправильно, исцелить те раны, которые причиняют людям их неверные представления о жизни в Церкви и в монашестве? Очень бы хотелось, чтобы это произошло.

Но вот та же ситуация со схиигуменом Сергием (о которой не хочется говорить раз за разом, но придется, и, скорее всего, достаточно долго) — она во многом «перекликается» с историей Марии Кикоть и заставляет задуматься над теми же вопросами, что и злоключения «бывшей послушницы».

Другая история — с извергнутым из сана Владимиром Головиным. Здесь мы все увидели, как с помощью соцсетей и таргетированной рекламы можно вырастить из провинциального священника настоящего лидера для множества нецерковных или же церковных, но плохо при этом знакомых с сутью христианства людей.

Я не вижу необходимости вновь возвращаться к обсуждению самой личности Головина, важнее в данном случае другое — сама технология. Предельно наглядно и очевидно эта ситуация демонстрирует, как в результате определенных вложений и привлечения команды пиарщиков (причем даже не самых искусных) можно создавать в сети альтернативные центры влияния, способные противостоять Церкви и уводить из нее людей в некую параллельную, виртуальную церковь.

Это также острейшая проблема церковной современности, угроза, которую ни в коем случае не стоит преуменьшать. Представителей духовенства, взявших опыт Головина на вооружение и уже успевших модернизировать и доработать его, в интернете хватает. Идет процесс «накопления», и количество весьма скоро перейдет в качество.

Как это ни прискорбно, но и тут после запрета и извержения о. Владимира из сана ничего не изменилось. Была создана комиссия по расследованию его деятельности, результатом работы которой стала негативная оценка «миссионерской активности» бывшего клирика Чистопольской и Нижнекамской епархии. Однако на самом деле было бы решительно необходимо изучить не только те искажения и подмены полноценной церковной и христианской жизни, коими изобилует проповедническая и молитвенная практика Владимира Головина, но и сами предпосылки к возникновению таких сект внутри Русской Православной Церкви и, как я упомянул выше, возможности их сетевого продвижения.

Я уверен, в ближайшем будущем мы еще не раз столкнемся с явлениями подобного рода. Сегодня мы нередко слышим о врагах Церкви, ищущих возможность расколоть ее изнутри, дискредитировать, подорвать доверие к ней. Прецеденты с Головиным и Романовым — яркие, но, увы, далеко не последние в этом отношении. Скорее, они просто являются иллюстрацией того, что нужно делать тем, кто войну с Церковью и правда ведет, своего рода наглядным пособием.

Как нам решать проблемы Церкви

Безусловно, церковная жизнь никогда не была беспроблемной. Однако путь к решению проблем обязательно предполагает их всестороннее изучение, определение причин, которыми они обусловлены, реальную работу по их преодолению. У нас сегодня много болевых точек, пожалуй, даже более, чем когда-либо ранее. Много вопросов, требующих ответов и пока что без ответов остающихся. К чему это может привести? Это тоже вопрос, но вопрос риторический, поскольку тут ответ однозначен: ни к чему хорошему.

Чем сложнее окружающая Церковь действительность, чем нестабильнее состояние мира в целом, тем с большей остротой проявляются болезни собственно церковные, тем насущнее нуждаются они в квалифицированной диагностике и бережном, кропотливом врачевании. Нынешняя действительность сложна запредельно, мир также запредельно нестабилен, поэтому ожидать, что существующие у нас проблемы просто разрешатся со временем, разрешатся сами собой, ни в коем случае не приходится. Они будут лишь усугубляться.

Почему я об этом говорю? Желаю начать еще один разговор, который «должен быть продолжен»? Скорее, хочу просто поделиться своим беспокойством — тем, которое, как я могу видеть, разделяет множество священников и мирян. И выразить уверенность в том, что текущая ситуация действительно требует очень вдумчивого и всестороннего анализа. И соответствующих действий.

Очевидно, что назрела необходимость в переменах в самом существе, строе нашей церковной жизни, в ее приоритетах. В ее подлинном оздоровлении, обращении к тому, что Господь в Евангелии называет «единым на потребу».

Мы можем откладывать, можем не торопиться. Но есть такое ощущение, что еще немного, и нас поторопят, уже не спрашивая, готовы мы или нет — такое уже бывало в истории Церкви. Очень бы этого не хотелось.

В Екатеринбурге в уходящем месяце свою карьеру в качестве священника закончил протоиерей Владимир Зайцев. Он написал прошение о запрете в служении в связи со вступлением во второй брак. Аналогичным образом права на служение лишился руководитель скандально известного фонда «Дом старчества», бывший священник Алексей Новожилов, которого опекал Владимир Зайцев.

Случаи распада браков на сегодняшний день в Екатеринбургской и соседних епархиях не редкость, говорят коллеги Владимира Зайцева. Один из них на условиях анонимности согласился обрисовать корреспонденту ЕАН современное положение семей священников.

— Для начала хотелось бы в целом прояснить ситуацию, обязательно ли священнику жениться?

— Возможен ли вариант целибата, когда человек не хочет принимать монашество, но и жениться не хочет? Например, в католической церкви целибат обусловлен тем, что священник полностью должен отдать себя на служение.

— По идее такая формулировка верна, но священник все-таки человек. У него есть человеческие потребности, одной из которых является стремление к созданию семьи. Семья для священника некая отдушина, куда он сможет прийти и быть самим собой – не строгим начальником, не проповедником, а обыкновенным отцом и мужем. В Русской православной церкви есть целибат, но это согласуется только через патриарха и не раньше, чем к 40 годам. Это скорее исключение.

— В дореволюционное время на священников указывали как на образцовых семьянинов, с крепкой и многодетной ячейкой общества. Как бы вы сейчас охарактеризовали ситуацию?

— Хотелось бы сказать, что проблем у нас с этим нет, но, к сожалению, это будет неправдой.

Проблема с крепостью семьи у священников серьезная, в особенности у молодых.

Как мне кажется, сегодня такая ситуация сложилась из-за отсутствия преемственности. В 1990-е годы, когда церкви дали полную свободу действий, в нее пришли разные люди. Нужно было заполнять приходы пастырями, и практически брали людей с улицы, которые о церкви ничего не знали. Их сразу поставили в определенные рамки служения, но привычки у них остались старые. А так как преемственности нет, они молодому поколению ничего передать не смогли, в том числе семейные ценности. До революции сословное деление играло роль цемента, когда внутри сословия заключались браки. Это была передача опыта.

— Наблюдали ли вы в 1990-е годы, что жена новоиспеченного священника не принимала новые правила?

— Да. Присутствовал такой момент. Бывает, девушка выходит замуж, полагая, что она будет жить сыто и весело. А на деле оказывалось, что мужа сутками нет дома и проку от него мало, начинается напряженность и разлад между супругами.

— Но уже больше 20 лет прошло, ужесточили требования к кандидатам в священники, и курсы по воцерковлению есть и семинарии. Создана среда, так почему ситуация не улучшается?

— Будущие жены священников осознают эти проблемы?

— Далеко не всегда. Из нецерковных семей матушки пребывают в идеалистическом настроении, что с «милым рай в шалаше». А когда этот шалаш превращается в реальность, да еще выясняется, что ровесницы намного комфортнее устроились и высокое положение занимают. Это тоже может служить поводом разлада.

— Бывает ли, что кандидаты в священники и невесты их просто спешат жениться, что не успевают рассмотреть будущие трудности?

— Да. И этот фактор нередко влияет. Порой семинарист уже заканчивает обучение, и встает вопрос, что пора определяться. Да и священноначалие и преподаватели ему активно намекают. В результате под давлением человек берет первую попавшуюся, которая согласилась за него выйти.

— В настоящее время насколько массово происходят разводы в семьях священников?

— Непосредственно распадов браков относительно немного. Примерно до 20%. Но есть те, кто находятся в процессе, те, кто в стадии, и те, кто только формально сохраняют семью.

— Как часто случается, что священник бросил жену ради другой женщины?

— Должно ли священноначалие вмешиваться в семейные дела пастырей, если дело дошло до развода?

Он на виду у людей, поэтому скрыть разлады в семье от них достаточно сложно. Поэтому все заблаговременно доносится куда надо и не надо. Если и не доносится, то священнику стоит обратиться к архиерею или благочинному (руководитель церковных округов, — прим. ЕАН) за поддержкой. Церковь сама заинтересована в сохранении браков пастырей, поскольку даже разлады бьют по ее сути. Ведь если священники не могут сохранить семью, то уже прихожане не будут заинтересованы в браке.

— Какие маневры принимает руководство пастырей, чтобы сохранить семью? Могут ли в таком случае перевести священника на облегченные условия службы?

— Приход тоже активное участие принимает для сохранения семьи священника?

— Если люди дорожат пастырем, то да. Они могут мобилизоваться, в том числе в материальном плане. Люди понимают, что если у священника хорошо с семьей, то и в приходе будет спокойно.

— Какие санкции применяются к священнику, если он все же развелся?

— Канонами никаких ограничений не предусмотрено в таких случаях, но при условии, если он не вступил в новый брак. Он может остаться в существующем положении или принять монашество.

Если он женится вторым браком, его, конечно, запретят в служении.

Хотя чаще всего второбрачные священники сами просят об этом, понимая, что нельзя играть со своей совестью.

— Насколько распространены случаи, что пастырь готов расстаться с саном ради второго брака?

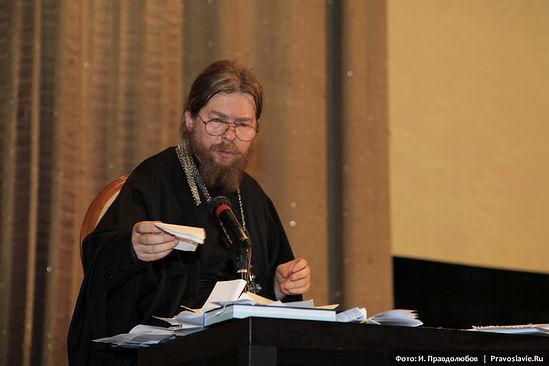

Архимандрит Тихон (Шевкунов): О разводах священников, советских песнях и рухнувшем образовании

«За такую интересную встречу деньги надо брать, а не делать ее бесплатной», — гласила одна из множества записок, которые читатели книги «Несвятые святые» адресовали её автору, архимандриту Тихону (Шевкунову), на встрече в московском Доме кино.

Про клубы трезвости

Решение страшной для страны, трагической проблемы пьянства нужно начинать с себя.

У меня есть близкий друг, который понял, что если он не бросит пить – потеряет все. Причем – здоровый мужчина, которому легко выпить бутылку-другую, а его творчеству это даже как-то помогало. Но он понял, что надо остановиться.

Валентин Григорьевич Распутин и я – сопредседатели Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы.

Мы будем продолжать прилагать все силы, чтобы как-то решать эту проблему. Тем более, что, слава Богу, уже год назад была подписана концепция «О снижении употребления алкоголя в России к 2020 году в два раза». Если три года назад было 18 литров потребления чистого спирта на душу населения, то в 2020 году должно быть 8 – 9 литров. 8 литров – по данным Всемирной Организации здравоохранения — предел, после которого наступает необратимое угасание нации.

|

| Фото: И. Правдолюбов / Православие.Ru |

Очень многие из тех проблем, которые у нас есть, в том числе – наша непассионарность – связаны именно с проблемой пьянства.

Общие усилия и государства, и Церкви, и общественности, видеоролики, сделанные нами, которые гуляли по Интернету, которые пусть и с большим трудом, но показывали по телевидению, ограничение по времени продажи алкоголя – все это привело к тому, что по реальным статистическим данным, за три года на 13% снизилось употребление алкоголя в России. Это очень много – с 18 до 15 литров.

День наместника монастыря

День строится по-разному. Вот сегодня, например, не было братского молебна, который обычно служится в 6.15. После Литургии я крестил ребенка. Хотя обычно в монастырях не крестят, но здесь имелись особые обстоятельства. Затем –совещание. Затем – ещё одно. После – решение монастырских проблем. Мы сейчас испросили благословения Святейшего на территории Сретенского монастыря построить храм Новомученников и исповедников российских на Крови, что на Лубянке.

Храм будет очень светлым и красивым, так, во всяком случае, мы предполагаем и об этом молимся. Освятить его мы бы хотели в феврале 2017 года.

После забот о строительстве храма крестил ещё двоих детишек – первенцев студентов нашей семинарии. Один вновь крещенный мальчик – Илларион, а другой Тихон. Время от времени студенты «подбрасывают» нам таких внуков и мы с большим удовольствием берем благословение у Святейшего и – крестим.

Потом еще встречи, и вот теперь встреча здесь.

Проблема батюшек, от которых ушли матушки…

Есть церковное правило, согласно которому, если священник овдовел, или жена ушла от него, либо он развелся, он находится перед выбором: оставаться священником безбрачным, либо жениться вновь и уже не служить. Так было, так есть и, надеюсь, так будет.

|

| Фото: И. Правдолюбов / Православие.Ru |

Вопрос болезненный. В начале двадцатого века его поднимали на Поместном Соборе 1917 – 1918 года. В основном — будущие обновленцы. По сути, все их реформы свелись к тому, чтобы разрешить священникам второй брак в случае развода или после смерти супруги.

Вот вам еще пример человека, который нарушил древний устав и даже с благословения священноначалия. Жил в Питере один молодой священник, которого очень любил народ. Священник этот овдовел, и через какое-то время у него появилась знакомая, они стали жить вместе. Митрополит благословил этого священника служить дальше. Учитывая, что он молод, что он – любимец питерцев. Звали его священник Георгий Гапон. И мы знаем, чем все кончилось.

Гапон, начав с того, что решился служить при втором браке, заигрался политикой. И в конце концов этот священник открыто призывал к убийству.

Поразительно, как интересный человек стал тем, кем он стал. Как его, в конце концов поразила страшная мысль – о личном мессианстве: «Я спасу Россию!»

Есть вехи, пределы, за которые переступать не надо. Не нашего ума дело. Очень опасно передвигать межи, поставленные не нами.

Будет ли художественный фильм по книге «Несвятые святые»?

Ко мне обращались несколько человек с предложением сделать художественный фильм. Но я как представлю, что актер, пусть очень хороший, наклеит бороду и начинает изображать отца Иоанна (Крестьянкина), мне становится не по себе и я сразу же отказываю.

|

| Фото: И. Правдолюбов / Православие.Ru |

Может быть, что-то будет в каких-то других формах. Сейчас вот делается аудиокнига.

Возможно, будет что-то немного другое, не напрямую игровой фильм.

Сейчас мы делаем новое здание семинарии. С одной стороны оно будет очень классическим красивым, в стиле 18 – 19 веков и одновременно – наполненным электроникой.

Кроме всего прочего, на переменах там будет звучать и классическая музыка. Ребята сейчас приходят в семинарию и вообще в учебные заведения не такими подготовленными, как их сверстники лет 50 назад. Образование у нас рухнуло по-настоящему. Это одна из главных проблем сегодня.

Если родители не подготовят детей, дети не будут ни читать, ни, в буквальном смысле, писать (поскольку имеется компьютер), не будут знать литературы и хорошей музыки.

Мы получаем семинаристов, значительная часть из которых в культурном отношении не подготовленная. Именно потому на переменах будет звучать классическая музыка и на бегущей электронной строке будет написаны имя композитора, название произведения…

|

| Фото: И. Правдолюбов / Православие.Ru |

Знаете, почему хорошо, когда есть хор в монастыре, у наместника? Я сам пою очень плохо, к сожалению. И меня лет 20 гоняли со всех клиросов Русской Православной Церкви. Как только я пытался что-то спеть, на меня сразу «шикали». А когда организовался монастырь, я стал наместником, меня никто не гонит. И я всегда прошу хор составить тот репертуар, который и мне самому хочется послушать.

О мигрантах и миграции

Первая реакция, конечно, болезненная. С другой стороны – это, к сожалению, знамение нашего времени и подобный процесс можно наблюдать по всему миру. Да и всегда это происходило. Вспомним Византию. Тоже надвигались совершенно другие народы, занимали страны, входящие в империю. Ни к чему хорошему это ни привело.

В истории Греции, Сербии – турецкие нашествия.

Мы иногда думаем, что вот мы – такие уникальные, живем в уникальное время. Но вспомним Экклезиаста: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» (Екк.1:9).

|

| Фото: И. Правдолюбов / Православие.Ru |

Вопрос не в том, что люди приезжают и ведут себя неправильно, а в том, что жители России позволяют им вести себя неправильно. Русский человек всегда был гостеприимен. Но когда гости – и ноги на стол, и начинают диктовать свои условия, то мы можем сказать: это не хорошо. Но что же случилось с народом, с хозяином дома, если он позволяет это? Если допускает, что в дом его приходят люди и начинают бесчинствовать.

В первую очередь надо поднимать самосознание и пассионарность русского народа.

Будет решена эта проблема, будет приостановлена деградация народа, все встанет на свои места. И приезжие начнут относиться с уважением (а сейчас зачастую – безо всякого уважения).

Это вопрос, по поводу которого нам не надо жаловаться. Когда мы начинаем жаловаться и нудеть, мы делаем ситуацию только хуже.

Следует думать о том, как делать так, чтобы мы стали добрее, милосерднее и – сильнее.

А что касается гостей, которые приезжают, хотят жить у нас, то здесь нужна серьезная система по адаптации (и она разрабатывается) людей, которые готовы влиться в эту большую российскую семью.

Социальная работа Церкви

Церковь отвечает на множество болезней нашей жизни. Есть даже особый отдел в административной структуре Русской Православной Церкви, который занимается именно социальным служением.

Но надо помнить, что Церковь – не социальное учреждение. Главная задача Церкви – соединение человека с Богом, стяжание жизни вечной.

Мы сейчас, наверное, даже слишком увлекаемся вот этой социальной деятельностью. Она, конечно, нужна, никто не спорит.

|

| Фото: И. Правдолюбов / Православие.Ru |

Но надо понимать, что это правильно по-настоящему, когда является частью духовной жизни. Вот Спаситель, когда он пятью хлебами накормил несколько тысяч людей, Он что, социальной деятельностью занимался? Или, скажем, милосердный самарянин, когда помог пострадавшему от разбойников, тоже социальной деятельностью занимался? Или апостолы, великие святые, которые исцеляли, помогали? Все это было частью их духовной молитвенной жизни.

Когда «социальное служение» — духовной жизни и полная необходимость, тогда это дает настоящие плоды.

О советских песнях

Мы получаем очень много упреков, по поводу того, что наш церковный хор Московского Сретенского ставропигиального монастыря поет советские песни. А вот я рад этому и даже, простите, горжусь.

В советское время большинство людей не знали молитвы. А песня в каком-то смысле была сублимацией молитвы. Люди собирались, и, не умея молиться, пытались выразить нечто особое, что было в их душе.

Сколько замечательных песен тогда было, хотя писались они чаще людьми не церковными.

Мы не знаем о духовной судьбе очень многих из них.

|

| Фото: И. Правдолюбов / Православие.Ru |

Был такой потрясающий поэт Леонид Дербенев, писавший стихи песен в комедиях Гайдая.

Как-то года два назад я ехал в машине, водитель включил музыку и вдруг я услышал совершенно потрясающие слова давней песни, которую я не знал — «Этот мир придуман не нами». Я был потрясен: кто автор? Что за песня? Приехал домой, в Гугле посмотрел.

Меня поразили слова. Мало того, что там звучит фраза «Этот мир придуман не нами, Этот мир придуман не мной», так ещё автор поэтически фиксирует духовное открытие:

«А мир устроен так, что все возможно в нем,

Но после ничего исправить нельзя».

Простые слова, а какие глубокие! А финал этой песни – просто христианский:

«Один лишь способ есть нам справиться с судьбой,

Один есть только путь в мелькании дней.

Пусть тучи разогнать нам трудно над землей,

Но можем мы любить друг друга сильней».

Все, что может человек – просто любить ближнего.

Я стал узнавать, что это за поэт и увидел по его стихам, какой у него был удивительный духовный рост. Советский человек, атеист, он начинает искать Бога. А человеческая душа жива, надо заметить, лишь тогда, когда она ищет Бога. Даже если ты архимандрит, епископ, митрополит. Если останавливается поиск Бога, душа начинает мертветь.

|

| Фото: И. Правдолюбов / Православие.Ru |

Так вот, сначала у Леонида Дербенева была «Песня про зайцев» и так далее. Потом он пишет удивительную песню, хотя и не совсем христианскую «Призрачно все в этом мире бушующем».

А потом он стал писать уже совершенно христианские вещи.

Это был великий человек, который даже не состоял в Союзе писателей. Его не приняли, не признавали.

Потом он воцерковился и умер уже глубоко верующим православным христианином.

Что сердце захотело

Есть такое выражение в Псалтири: «Даст ти Господь по сердцу твоему». Это духовный закон: если человек чего-то очень захочет, то Господь ему даст. И когда сердце народное чего-то очень захочет, Господь даст по сердцу народному. И в начале двадцатого века случилось то, что сердце народное захотело изменений, захотело революции, захотело придуманной сказки. Настолько, что перед отречением Государя даже все генералы – командующие фронтов прислали ему телеграммы с требованием отречения. Кроме одного, мусульманина, хана Нахичиванского, который единственный умолял не оставлять Престол. И почти все православные иерархи поддержали Временное правительство. Здесь было много причин, в том числе – несвобода Церкви. Священный Синод – это особая песня, когда на должность обер-прокурора назначались иногда открытые масоны и атеисты.

|

| Фото: И. Правдолюбов / Православие.Ru |

Так вот сердце народное захотело перемен. И Господь, Который ценит человеческую свободу, дал желаемое…

О семинариях до 1917 года

Это зачастую были рассадники революции. Убивали ректоров из пистолета, рубили иконы, кощунствовали так, что поверить не возможно, что это были семинаристы и в 99% — дети священников.

Часть учащихся семинарий потом стали революционерами, часть – новомученниками.

Пушкин, когда был юношей, слово «цензура» иначе как со словом «дура» не рифмовал. А когда он стал зрелым мужем, ему было чуть больше 30, он написал целый трактат «О ценсуре», где говорил о необходимости цензуры. Сейчас об этом скажешь – сразу нападают, кричат.

Нормальная цензура есть везде, во всех странах, о которых мы с придыханием говорим – в США, в странах Европы. Есть определенные темы, за которые просто сразу посадят, а не просто изымут тираж. То есть цензура, усиленная Уголовным кодексом.