Что будет если ударить молотком по бриллианту

Твердость и прочность алмаза: основные физические характеристики

Алмаз – минерал, выдающийся во всех отношениях. Как неказистая куколка (алмаз-самородок действительно внешне не представляет ничего особенного), после огранки он превращается в восхитительную бабочку – бриллиант, стоимостью в сотни, тысячи и даже миллионы долларов.

Но не только неземное сияние и фантастическая цена выделяют этот камень среди собратьев. Алмаз – самый твердый из всех минералов, что определяет широчайшую сферу его применения. Не каждому алмазу дано превратиться в бриллиант – этой чести достойны лишь самые чистые и крупные камни.

Но даже мелкий и мутный самородок не будет выброшен за ненадобностью, а найдет применение в часовой или ядерной промышленности, квантовых компьютерах или микроэлектронике, на худой конец – в производстве абразивного, сверлильного и режущего оборудования. Это же Алмаз!

Общая информация об алмазах

Знаете формулу алмаза? Ее может запомнить даже дошкольник, не имеющий понятия о химии. Это просто С, то есть, алмазы представляют собой чистейший углерод (в идеале, разумеется).

Что же должно было произойти, чтобы углерод превратился в алмаз? На этот счет выдвинуто множество гипотез. Самая убедительная из них утверждает, что алмазы образуются на очень большой глубине (свыше 200 км) и под грандиозным давлением – там углерод формирует особую кубическую решетку, присущую алмазам. Во время вулканических процессов кристаллы углерода выносятся ближе к поверхности, где их и обнаруживают алмазодобытчики.

Процесс этот очень небыстрый: возраст алмазов измеряется в сотнях миллионов, а то и миллиардах лет. Так что когда в ходе интенсивной добычи алмазоносные кимберлитовые трубки и иные породы истощатся, запасы этого камня иссякнут ну очень надолго.

Согласно научным данным, некоторые алмазы имеют внеземное происхождение. Они прибыли к нам с метеоритами или попали к нам в результате взрыва сверхновой. Предполагается, что некоторые из них куда старше Солнечной системы!

Алмазов на Земле немало, но лишь мизерная их часть может быть превращена в бриллианты. Самые чистые и крупные алмазы (так называемые «капские») добывают в Африке, а российские запасы этого минерала сосредоточены преимущественно в Якутии.

Среди наиболее выдающихся свойств алмаза следует упомянуть следующие:

Алмазы бывают не только белыми, но и окрашенными. Бурая и желтая окраска снижают стоимость бриллианта, голубая, синяя, розовая, красная, зеленая – повышают до заоблачных высот.

Главная характеристика, решающая судьбу необработанного алмаза – это прозрачность («чистая вода»). Именно поэтому черные алмазы (карбонадо) долгое время считались исключительно техническими. Однако изредка попадаются равномерно окрашенные черные алмазы, сохранившие некоторую прозрачность и характерный блеск. Стоят они умопомрачительно дорого.

Как измеряется твердость алмаза

Даже ребенку известно, что прочность алмаза невероятна (имеется в виду именно его твердость, а не устойчивость к ударам). Она принята за базовую величину по всем шкалам измерения. И это удивительно, ведь ближайшие родственники алмаза, графит и каменный уголь, имеющие тот же элементарный химический состав, не могут похвастаться выдающейся прочностью.

Секрет твердости алмаза кроется в уникальных условиях его образования: высочайших температурах и невероятном давлении. При них атомы углерода образуют уникальную кубическую кристаллическую решетку. Это определяет невероятную твердость конечного вещества, которое может существовать в естественных условиях миллиарды лет!

Непревзойденная твердость позволяет использовать алмаз при производстве оборудования для бурения и сверхточной резки. Перед эталоном не может устоять ни одно вещество!

Шкала Мооса

Первая удачная попытка создать шкалу твердости материалов принадлежит немецкому минералогу Фридриху Моосу. Несмотря на то, что эта система была презентована научному сообществу еще в 1811 году, она продолжает использоваться до сих пор, причем преимущественно в приложении к минералам естественного происхождения (в том числе, и драгоценным камням).

Твердость алмаза в баллах по шкале Мооса равна 10, то есть этот минерал был принят за абсолют: тверже его априори нет ничего. Основа этого теста – царапание. Если на поверхности испытываемого образца остается царапина, то он априори мягче эталона.

Второе место по твердости по классической шкале Мооса удерживают корунды, к которым относятся сапфиры и рубины – 9 баллов. Поцарапать их можно только алмазом!

Однако очень редко встречающийся природный муассанит и его искусственный аналог карборунд (химическая формула SiC) имеет прочность аж в 9,5 баллов по Моосу. Кстати, карборунд зачастую заменяет алмаз как в промышленности, так и при производстве ювелирных изделий. Визуально он практически неотличим от благородного собрата, но стоит на порядок дешевле!

Всем известно, что алмаз имеет большую прочность, чем графит, несмотря на идентичность химического состава. Однако не каждый знает, что они находятся на диаметрально противоположных концах шкалы Мооса. Твердость графита сопоставима с аналогичной характеристикой талька, а это – всего лишь единица!

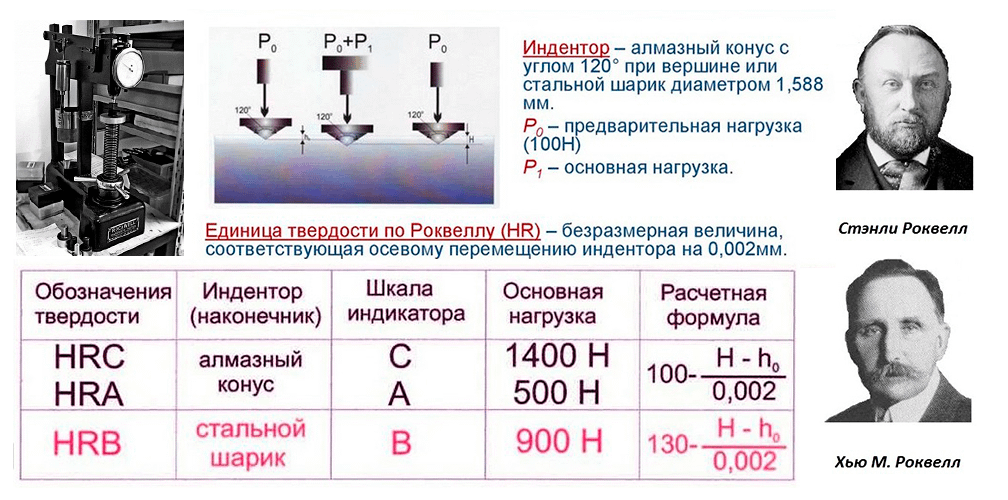

Система Роквелла

С появлением синтетических материалов и свехтвердых сплавов общепринятая шкала Мооса стала неудобной. Было предложено множество систем, но в металлургической промышленности более всего прижилась шкала Роквелла (точнее, Роквеллов, ибо их было двое, отдаленных родственников с одной фамилией).

Твердость алмаза по Роквеллу не измеряется – он принят за эталон и основной рабочий инструмент. Измерительный станок Роквеллов визуально напоминает швейную машинку, но вместо иглы используется алмазный конус, а ткань заменяет испытуемый материал.

На образец воздействуют алмазным конусом с заданным давлением в течение нескольких секунд, затем оценивают параметры вмятины по литерно-цифровой шкале.

Что тверже алмаза?

Было предпринято множество попыток создать или найти в природе материал, более прочный, нежели алмаз. Пока они не увенчались успехом: обсидан, титан, сверхтвердые сплавы, всевозможные инновационные материалы не могут посостязаться с благородным эталоном. Более того: многие химики и физики и вовсе утверждают, что вещества крепче алмаза (точнее, тверже) существовать не может.

Самая известная и скандальная история связана с веществом под названием лонсдейлит, в химическом и физическом смысле представляющим собой гексагональный алмаз. В 60-х годах минувшего столетия этот минерал был синтезирован искусственно, а чуть позже – в небольших количествах обнаружен в кратерах метеоритов.

В 2009 году группа китайских ученых опубликовала сенсационную работу, в которой утверждалось, что лонсдейлит тверже кубического (известного нам) алмаза более чем вполовину. К сожалению, эти данные оказались мистификацией и не подтвердились даже выкладками в вышеуказанной работе.

Самая удачная попытка создать вещество тверже алмаза была предпринята совсем недавно, в 2021 году. Дуэту американских ученых удалось получить алмазы-гексагоны из графита путем направленных взрывов. Полученные образцы продемонстрировали лучшую звукопроводность, нежели классический кубический алмаз, что теоретически свидетельствует о большей твердости.

К сожалению, проверить теоретические выкладки американских ученых опытным путем пока не удалось. А оскандалившийся лонсдейлит, полученный из графита путем воздействия колоссальным давлением, показывает прочность всего в 7-8 баллов по шкале Мооса. Да и использовать его вряд ли получится: он представляет собой кристаллики, видимые только под микроскопом, а получение этого вещества обходится фантастически дорого.

Существуют и другие вещества, мало уступающие алмазу по твердости: фуллериты, всевозможные соединения бора, карбин и так далее. Они немногим мягче алмаза, но зачастую превосходят его по иным характеристикам: прочности, устойчивости к химическому воздействию и сверхвысоким температурам.

На основе кубического алмаза можно создать более прочное вещество (например, при помощи наноконструирования). Японцам это удалось, только как обрабатывать этот беспрецедентно твердый материал?

Можно ли алмаз поцарапать или разбить молотком?

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод: поцарапать бриллиант невозможно. Это дает возможность быстро выявлять грубые подделки из стекла, легко царапающиеся стальной иглой или пилочкой для ногтей. Правда, имитации бриллианта вроде фианита, а тем более, карборунда, таким образом распознать невозможно.

А вот веществ прочнее алмаза предостаточно – да та же сталь! Это значит разбить алмаз вполне реально. Естественно, камень спокойно переживет падение со значительной высоты, да и если наступите на него, ничего критичного не приключится. Но если с силой ударить по алмазу молотком, он треснет, а то рассыплется в мелкую крошку.

Только делать этого не стоит: слишком дорогостоящим выйдет эксперимент, а мир лишится еще одного бриллианта, формировавшегося в течение сотен миллионов лет!

Твёрдость алмаза

Пожалуй, всем известно, что алмаз — самый твёрдый минерал на земле. Благодаря такой характеристике, самоцвет часто используют не только в ювелирной промышленности, но и в других сферах, где твёрдость имеет высокое значение. Всем знакомы такие понятия, как «алмазное напыление», «алмазная крошка» или «алмазное бурение». Но почему же камень обладает таким высоким показателем как твёрдость, ведь он, как и графит, полностью состоит из углерода? А графит, как известно, имеет совсем противоположный показатель по твёрдости, который равен 1-2 по шкале Мооса.

Почему алмаз твёрдый

Иногда тяжело представить, что мягкий черный графит и твердый прозрачный алмаз состоят из одних и тех же атомов — атомов углерода. Свойства этих минералов так отличаются только по той причине, что у них разные типы кристаллических решёток.

Так, кристаллическая решётка графита содержит слабо связанные между собой слои. Алмаз же состоит из атомов, которые очень прочно связаны между собой по всем направлениям, что и обуславливает самоцвету такую исключительную твёрдость.

Прочность алмаза

О прочности самого ценного камня уже очень много сказано. Минерал практически невозможно расколоть или раскрошить. Мало того, при попытке поцарапать самоцветом стекло, он оставит на нём след в виде царапины, а сам при этом нисколько не пострадает. Но так ли это на самом деле?

Можно ли разбить алмаз

Безусловно, если положить камень под пресс и спустить рычаг, минерал сразу же рассыпется. Но вот при незначительных ударах у вас вряд ли получится повредить структуру самоцвета? Так можно ли разбить алмаз? Конечно же, можно. Но тут дело даже не в силе удара, а в правильности его направления.

Для примера можно вспомнить историю со знаменитым алмазом Куллинан. Он имел просто внушительные размеры, ведь его масса равнялась 3106,75 карата. Это чуть более 600 грамм. Так вот при попытке изготовить из минерала бриллианты, ювелиры столкнулись с трудностями, ведь расколоть самоцвет оказалось не так уж просто. Но в какой-то момент Йозеф Ашер, лучший гранильщик того времени, который и изучал Куллинан, заметил на поверхности камня небольшую трещину. Именно этот незначительный дефект позволил разобраться Ашеру, как же расколоть кристалл. Он приставил к царапине стамеску и ударил по ней молотком. Расчёт оказался более чем правильным — минерал раскололся на две части.

Таким образом, можно сделать вывод, что алмаз всё-таки можно разбить, если верно рассчитать место удара и воздействовать на него в правильном направлении.

Что крепче алмаза

Если сравнивать алмаз с другими природными минералами, то прочнее него нет ничего. По шкале Мооса он получил наивысший балл — 10. Только корунд и топаз лишь немного уступают ему по этой характеристике.

Если же сравнивать его с другими кристаллическими веществами, то крепче него считаются:

Конечно же, не стоит забывать, что в современной науке учёные постоянно открывают новые сплавы, которые отличаются ничуть не меньшей твёрдостью, чем алмаз. Но если рассматривать камень исключительно как драгоценный камень (бриллиант), то твёрже его нет ничего на планете Земля.

Миф или реальность: что будет, если ударить молотком по бриллианту?

Поцарапать рубин, сапфир или бриллиант нереально в принципе, гласит народная молва.

В таком случае встаёт вопрос: почему из бриллиантов не делают наконечники пуль, которые будут пробивать танки и авианосцы. Даже люди, которые работают в ювелирных магазинах часто уверены в том, что бриллиант невозможно разбить или поцарапать. Справочники же говорят об обратном.

Проведем опыт: возьмем крыло от старого Харлея, будем использовать его как наковальню, молоток из антиматерии, который возможно разгромит наши камни, 2 рубина, 1 сапфир и 3 маленьких черных бриллианта. Включений, пузырьков и мутных облачков довольно много, вопрос об их подлинности не возникает. По всем справочникам черный бриллиант имеет такую же твердость, как и белый.

Кладем наш бриллиант на крыло, берем молоток и несколько раз ударяем им по драгоценному камню. На наших глазах он превращается в бриллиантовую пыль.

Чтобы проверить наше предположение, берем еще несколько бриллиантов, пару рубинов и сапфир и проделываем тот же опыт. Результат наших опытов завершился пылью: наш молоток из наноматерии раскрошил драгоценные камни, при этом вдавив поверхность металлического крыла.

Делаем вывод, что народная молва себя не оправдала. А такой камень, как изумруд и вовсе можно поцарапать, если носить его в кармане с ключами, имейте ввиду.

Краш-тест: разбиваются ли драгоценные камни молотком?

Лично я никогда не задумывался, можно ли разбить бриллиант или рубин молотком, но оказывается существуют споры на эту тему. Во избежание недоразумений: канал не мой и я ничего не рекламирую 😉

Твердость и прочность разные вещи.

Конечно можно разбить

да у меня дахуя этих бриллиантов, вот сижу и думаю, смогу ли я расхуярить их молотком, ну

Так разбиваются? У меня комп нынче шибко старый. Текст еле тянет, про видео говорить смысла нет.

Звуковая волна

Винтовка: нечто похожее на Steyer HS.50

— обычная оболочка типа M33

— танковый пристрелочно-зажигательный типа М48.

— бронебойно-зажигательный Raufoss Mk. 211 (NM140 MP по оригинальной норвежской классификации).

М48, ещё раз в грудь, но теперь с бронепластиной за спиной. Понятное дело, что тушку порвало ещё сильнее.

Армейская бронепластина обр. 2002 года выдержала попадание.

Рауффос. Теперь перед торсом закреплена стальная мишень

Пуля зашла в тушку и остановилась.

Заменили мишень на бронепластину IV класса.

Есть пробитие! И брони и торса.

Сработало, у торса ампутировалось плечо.

Пламя свечи в электрическом поле

Эксперимент с арбузом и химикатами

Дезинфектор из Екатеринбурга пытался съесть арбуз в химикатах, чтобы доказать, что от него нельзя умереть.

Мужчина считает, что его коллегу — дезинфектора Антона Котова, который проходит по делу о смерти двух жительниц после отравления арбузом в столице, — арестовали ни за что. Возжаев заявляет, что отравление мог организовать Роспотребнадзор, так как в этой сфере крутятся большие деньги и организации выгоден ввод лицензий.

О проницательности собак

Собак ценят за их способность понимать людей. Однако эта способность развита у них намного сильнее, чем, возможно, кому-то хотелось бы. Исследователи из Венского университета поставили эксперимент с 260 псами самых разных пород. Перед ними ставили две миски, и незнакомый человек показывал собаке, в какой миске еда. Если пёс следовал совету, он получал угощение. Но потом эксперимент усложняли. На сцене появлялся ещё один человек, который перекладывал угощение из одной миски в другую, и собака это видела. А вот тот, кто советует правильную миску, либо отсутствовал, либо видел подмену вместе с собакой – и собака опять же видела, что советующий человек всё видит.

Затем человек снова показывал собаке, куда идти за угощением. Но теперь он показывал неправильно – ведь угощение уже переложили. Если показывающий не видел, как угощение перекладывали, собаки пренебрегали его советами и шли к той миске, в которой, как они знали, был корм. То есть в данном случае псы понимали, что человек чего-то не знает.

Но самое интересное происходило тогда, когда человек вместе с собакой видел, что угощение переложили, и собака видела, что он видел, но притом он показывал на неправильную миску – иными словами, человек врал. В этом случае половина собак всё-таки шла туда, куда показывали, но половина всё-таки шла к той миске, в которой была еда. То есть, как говорится в статье в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, собаки вполне способны почувствовать ложь и переступить через доверие к человеку. Кстати, похожие эксперименты проводили с обезьянами и детьми до пяти лет, и по сравнению с другими животным и детьми собаки оказались более устойчивыми ко лжи – в том смысле, что дети и обезьяны, в большей степени доверяют незнакомцам, даже если те откровенно лгут.

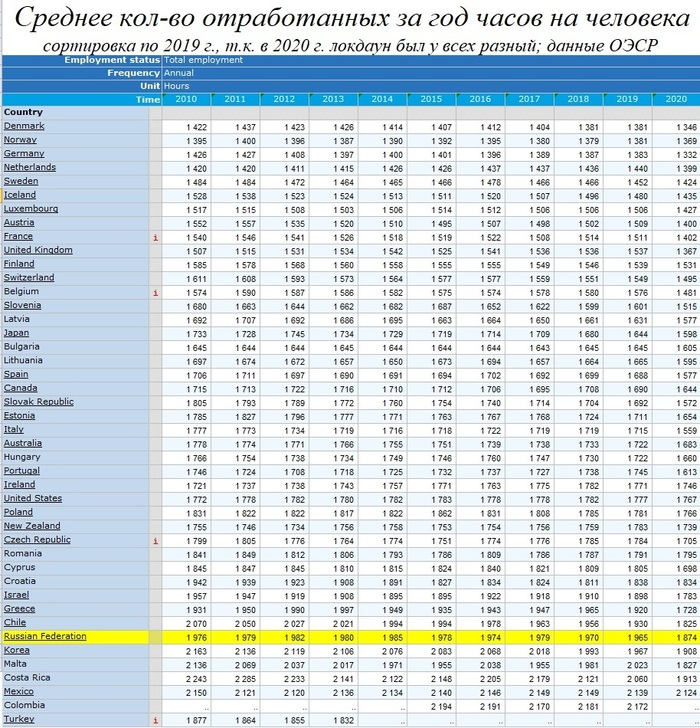

В Исландии почти всей стране разрешили работать меньше после эксперимента с сокращённой рабочей неделей

[Прим. автора: картинку можно увеличить, если не видно. Данные на ней взяты отсюда]

Эксперимент провели по инициативе городского совета Рейкьявика и правительства Исландии в ответ на предложения профсоюзов и некоммерческих организаций. В рамках эксперимента в разных организациях продолжительность рабочей недели сократили с 40 часов до 35-36 часов без снижения зарплаты.

Масштабы испытаний и разнообразие рабочих мест позволили доказать эффективность сокращенной рабочей недели как для работников, так и для организаций. Производительность труда сотрудников осталась на прежнем уровне или выросла. При этом благополучие людей улучшилось по нескольким показателям: от уровня стресса и выгорания до здоровья и баланса между работой и жизнью.

После эксперимента исландские профсоюзы добились сокращения рабочей недели для десятков тысяч людей по всей стране(при населении около 370 тыс чел). Сейчас 86% трудоспособного населения Исландии или перешли на сокращенную рабочую неделю, или же получили право сократить рабочее время.

Напомню, что в Испании некоторые компании тоже уже перешли на 4-дневную рабочую неделю. Первой стала компания Software Delsol. В левой партии Испании «Мас Паис» уверяют, что благодаря этому в компании сократилось число прогулов, производительность выросла, а «рабочие говорят, что стали счастливее». В конце января власти Испании принципиально одобрили идею «Мас Паис», предложившей в рамках пилотного проекта сократить рабочую неделю с 40 до 32 часов. В «Мас Паис» допускают, что проект может начаться уже осенью.

Также отмечу, что в августе 2019 г. японский офис Microsoft в качестве эксперимента на месяц перешел на 4-дневную рабочую неделю без сокращения зарплаты и уменьшения отпуска. По сравнению с августом 2018 г., продуктивность увеличилась почти на 40%. При этом компания сэкономила на потреблении энергии (оно снизилось на 23%) и на бумаге (сотрудники печатали на 58% документов меньше).

При обсуждении было выявлено, что резкое обязательное уменьшение продолжительности рабочей недели несет в себе риски, но одновременно имеет и положительные аспекты.

Так, сокращение продолжительности рабочей недели может, к примеру, привести к увеличению издержек на рабочую силу, а также себестоимости продукции.

Вместе с тем, уменьшение продолжительности рабочего времени при сохранении уровня оплаты труда может способствовать охране здоровья работника, повышению эффективности труда и профессиональной трудоспособности, личностному и профессиональному развитию, более гармоничному сочетанию семейных и производственных обязанностей, высвобождению времени на спорт, культуру, отдых.

Также сообщаем, что согласно Трудовому кодексу РФ при взаимном согласии работодателя и работника, последнему может быть установлен гибкий режим рабочего времени (статья 102 Кодекса). На основании данной нормы при работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены) определяется по

соглашению сторон.

Минимальный порог продолжительности рабочего времени Трудовым кодексом РФ не установлен.

Майним жидкий кислород

Звук на английском, но в принципе и так понятно

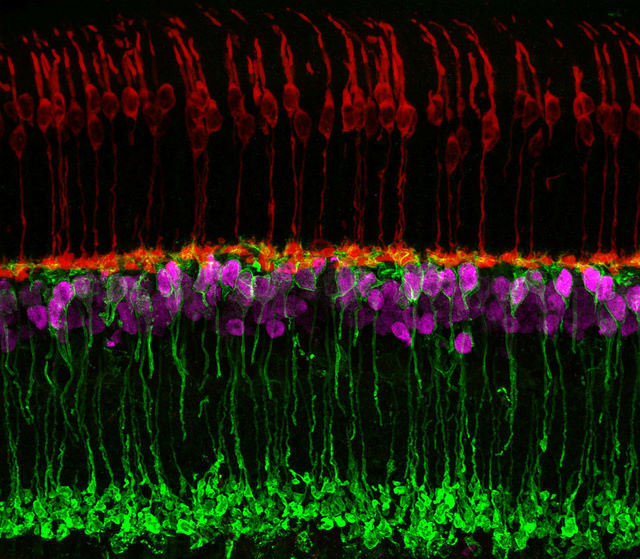

Человеческие клетки вернули мышам зрение

Мыши с больной сетчаткой начали видеть свет, когда им пересадили колбочки, выращенные из человеческих стволовых клеток.

Сетчатка глаза сформирована несколькими десятками типов клеток, которые уложены в ней в несколько слоев, зеленый клеточный слой – фоторецепторы палочки и колбочки. Фото: NIH Image Gallery

Эксперименты исследователей из Лондонского королевского колледжа демонстрируют, что пересаженные здоровые колбочки вполне могут вернуть зрение глазам с больной сетчаткой. Опыты ставили на мышах, предрасположенных к дегенерации сетчатки, но рецепторы для пересадки выращивали из человеческих клеток. В одном случае это были эмбриональные стволовые клетки, из которых получались нормальные, здоровые колбочки. В другом случае стволовые клетки получали из зрелых, дифференцированных клеток, взятых у человека с врождённой ахроматопсией – так называют полную неспособность различать цвета. Ахроматопсия возникает из-за неработающих колбочек: в сетчатке они есть, но на свет не реагируют.

Зрелые человеческие клетки с помощью специального коктейля сигнальных белков перепрограммировали в стволовое состояние – получались индуцированные стволовые клетки. Их, как и обычные эмбриональные стволовые клетки, можно было превратить в любой другой тип клеток – например, в колбочки. Генетический дефект, который стал причиной ахроматопсии у донора, был у него во всех клетках тела, поэтому колбочки, которые после всех манипуляций получились из индуцированных стволовых клеток, тоже не чувствовали свет.

Человеческие колбочки пересаживали мышам, у которых специально подавляли иммунитет, чтобы их организм не отторгал чужеродные клетки. Некоторым мышам пересаживали нормальные колбочки, некоторым – дефектные, некоторые получали колбочки только в один глаз, некоторые – в оба. В статье в Cell Reports говорится, что человеческие рецепторы нормально встраивались в сетчатку и формировали все необходимые межклеточные связи, чтобы передавать информацию об увиденном. Однако дефектные колбочки ничего передавать не могли, а вот нормальные колбочки работали. Это было видно как с помощью специальных тестов, которые позволяли увидеть активность нейронов в сетчатке, так и по поведению мышей. Те из них, кому пересаживали нормальные рецепторы, начинали различать разницу в освещённости и старались спрятаться в менее освещённое место – как и полагается мышам.

Попытки лечить дегенерирующую сетчатку новейшими биотехнологическими методами предпринимаются давно. Три года назад мы писали о том, как удалось отчасти вернуть зрение двум пожилым людям – им пересадили здоровые клетки сетчатки. Однако в той работе пересаживали не фоторецепторы, а вспомогательные питающие клетки, которые помогают палочкам и колбочкам жить и работать. Дистрофия сетчатки часто начинается с гибели питающих клеток, а следом за ними гибнут и рецепторы. Но если пересаживать не только их, но и сами рецепторы, это поможет в большей степени вернуть зрение, или хотя бы замедлить прогрессирующую слепоту.