Что будет когда все переболеют коронавирусом

Бессимптомные и переболевшие особенно опасны. Главные мифы о том, когда коронавирус уже не заразен

COVID-19 все еще остается сравнительно новой и неисследованной болезнью. Из-за этого вокруг него складывается большое количество мифов, которые могут быть опасны для здоровья людей. Если вы переболели коронавирусом — значит, маску носить не надо? Люди с антителами перестают быть заразными? Маска нужна для нашей собственной защиты? Развеиваем главные заблуждения о том, что происходит с людьми, которые уже перенесли болезнь.

Переболел, значит, незаразен?

Одни из самых опасных распространителей нового коронавируса, по мнению заслуженного врача России, пульмонолога Александра Карабиненко, это уже переболевшие люди, которые отказываются носить маски.

Популярное заблуждение: переболевшие граждане не являются переносчиками инфекции, поэтому могут пренебрегать мерами предосторожности, которые рекомендуют врачи и власти. Однако на самом деле именно такие люди опаснее всех в плане распространения коронавируса.

«Перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок. Они распространяют коронавирус свободно и без всяких препятствий», — уверен Карабиненко.

Профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский подтвердил «360» — переболевший человек все еще выделяет частицы вируса, хоть и в меньшем объеме. Вирус сохраняется в верхних дыхательных путях, а значит, может передаваться воздушно-капельным путем, даже если человек не чихает и не кашляет, а просто разговаривает.

Этого может оказаться достаточно для того, чтобы распространить заразу, — все зависит от иммунитета человека. И только маска может стать барьером для распространения инфекции.

«Людям нужно носить маски, потому что если они этого не делают, они подают дурной пример. Маски работают, когда их носят все, психологический эффект такой. Когда общество просто демонстрирует свою собранность, это очень важно», — убежден Аграновский.

Антитела — гарантия безопасности?

Если человек уже переболел COVID-19, это не значит, что он не сможет повторно заразиться, даже если у него обнаружили антитела к вирусу. Многие считают, что если антитела в организме есть, то уже сформировался иммунитет и повторного заражения можно не бояться. Однако врачи утверждают, что это не так.

Прежде всего, уверен Аграновский, подвох заключается в том, что иммунитет к коронавирусу вырабатывается в организме не навсегда, а всего на несколько месяцев — это уже доказано исследованиями. Показательно и то, что некоторые люди заражаются по второму разу.

«По некоторым данным, иммунитет к этому возбудителю держится только некоторое время, месяцы. То есть уже через четыре-пять месяцев количество антител падает и человек может снова заразиться, описаны такие моменты», — говорит Аграновский.

Есть и другой подвох. По словам эксперта, антитела тоже бывают разными — их наличие в организме еще не обозначает, что иммунитет выработался. Прежде всего врачи обращают внимание на количество антител: если их слишком мало, то риск снова подхватить вирус очень велик.

«Кроме того, с нами соседствует еще четыре похожих коронавируса, которые вызывают легкие ОРВИ. К ним тоже могут быть антитела, которые могут давать кросс-реакцию с COVID-19: антитела обнаружили, а они не такие, как надо, защиты не дают», — добавил Аграновский.

Нет симптомов, значит, незаразен?

Есть и другой, крайне опасный и популярный миф, распространить который помогла сама Всемирная организация здравоохранения. Еще совсем недавно в ВОЗ заявили, что люди, у которых болезнь протекает бессимптомно, неопасны для окружающих и не могут их заразить.

Однако очень скоро стало понятно, что эксперты ошиблись — болезнь все еще новая. В самой же ВОЗ подтвердили, что переносчиков коронавируса среди бессимптомных больных немало. Однако люди уже не хотели об этом слышать.

Тем не менее даже московские власти смогли подтвердить, что бессимптомные больные все равно очень опасны. Исследование с участием более 350 тысяч жителей столицы показало, что число зараженных в кругу общения как бессимптомных больных, так и тех, кто тяжело переживает COVID-19, примерно одинаковое, то есть наличие или отсутствие симптомов никак не влияет на степень распространения инфекции.

Влияет на это добросовестность исполнения тех мер, которые предлагают врачи и власти: соблюдение масочно-перчаточного режима и социальной дистанции.

Что будет когда все переболеют коронавирусом

Как часто следует обследоваться таким пациентам? На какие изменения в состоянии своего здоровья следует обратить самое пристальное внимание и как самостоятельно понять, что вам необходима медицинская помощь?

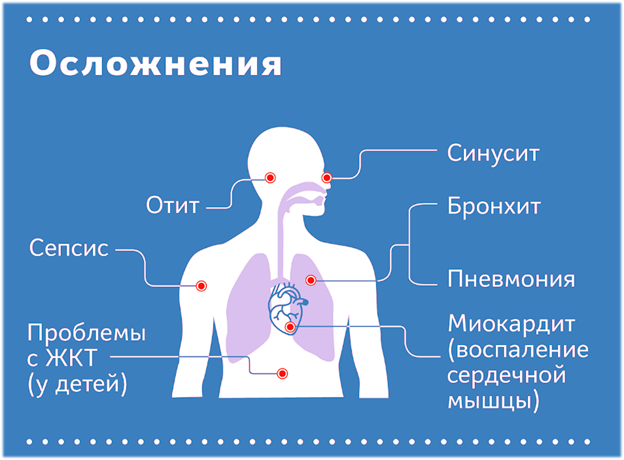

Все вирусные пневмонии могут иметь отдаленные последствия. Прежде всего, это – легочный фиброз, приводящий к значительной потере трудоспособности, вплоть до инвалидности.

Коронавирус очень коварен. Сегодня можно наблюдать такие ситуации: онкологический пациент готовится к плановой операции и обследуется. Ему проводят КТ («никаких изменений»); делают мазок из ротоглотки на коронавирус («вирус не обнаружен»). Ему проводят операцию, и после неё пациенту становится хуже. Снова проводят КТ и обнаруживают в легких картину «матового стекла».

Получается, что методы диагностики не всегда позволяют определить наличие вируса в организме?

Это означает, что всем нам надо пристально следить за своим здоровьем, особенно тем, кто перенес вирусную пневмонию. Участки уплотнения легочной ткани со временем могут превратиться в очаги фиброза – плотную ткань, которая «не дышит». Врачи не исключают, что переболевшие

Российские специалисты заявляют, что SARS-CоV-2, в отличие от вируса иммунодефицита человека, не может размножаться в лимфоцитах. Поэтому сбои в иммунитете могут носить обратимый характер.

К вирусу восприимчивы не только клетки эпителия (слизистой оболочки) органов дыхания, но и клетки тканей ЦНС. Поэтому побочным эффектом такого воздействия оказываются нарушения деятельности ЦНС, неврологические и психические расстройства. Особенно это касается тех пациентов, которых подключали к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Так называемый ПИТ-синдром (после интенсивной терапии) проявляется у таких больных нарушениями психики. Человек становится тревожным, у него появляются посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия, ухудшается память, внимание, скорость мышления, падает скорость реакций, возникают трудности с обучением, привычной работой и выполнением повседневных задач.

У многих пациентов после полного исчезновения клинических симптомов заболевания сохраняется «озноб» вне зависимости от температуры окружающей среды (даже в жаркую погоду). «Мурашки на теле» часто принимают за повторное заражение. У пациентов в результате действия вируса и частичного нарушения кровообращения из-за спазма кровеносных сосудов в головном мозге страдает центр терморегуляции. Пока невозможно определить, постоянное ли это нарушение или временное. Возможно, часть повреждений может иметь необратимый характер. Таким пациентам можно порекомендовать чаще употреблять теплое питье (особенно ягодные и травяные чаи).

У детей в результате коронавирусной инфекции может развиться синдром Кавасаки (некротизирующий системный васкулит с преимущественным поражением средних и мелких артерий). Наиболее часто ему подвержены младенцы и дети до пяти лет, но возможны и исключения. Новый опасный синдром встречается и у детей старшего возраста, сопровождается повышенной температурой, сыпью, отеками, поражениями кожи, глаз, сердца и сосудов, а также инфекционно-токсическим шоком. Синдром опасен поражением артерий с возможным образованием аневризм, тромбозов и разрывов стенок кровеносных сосудов.

С целью профилактики коронавирусной инфекции и её серьезных осложнений специалисты рекомендуют вести здоровый образ жизни, укреплять иммунитет, соблюдать правила личной и общественной гигиены и четко выполнять предписания в отношении соблюдения масочно-перчаточного режима, дистанцирования в условиях постепенного ослабления введенных на период пандемии строгих ограничительных мер, основанных на глубоком анализе конкретной санитарно-эпидемиологической обстановки в том или ином регионе, и возможностью их ужесточения вновь в случае её ухудшения.

5 осложнений, с которыми сталкиваются люди, переболевшие коронавирусом

Спустя 12 недель после заражения коронавирусной болезнью примерно каждый десятый человек все еще жалуется на плохое самочувствие. Врачи пока не договорились, как называть это состояние. В международной литературе чаще всего используют термины «долгий COVID-19 » и «постковидный синдром».

С постковидным синдромом сталкиваются те, кто переболел ковидом в любой форме: и легкой, и средней тяжести, и тяжелой. Хотя в начале пандемии считалось, что люди, которые болели тяжело, с большей вероятностью столкнутся с «долгим ковидом», но оказалось, что те, кто переболел легко, тоже сообщают о длительных и стойких симптомах.

Будьте внимательны к источникам информации о здоровье — и сходите к врачу

Наши статьи написаны с любовью к доказательной медицине. Мы ссылаемся на авторитетные источники и ходим за комментариями к докторам с хорошей репутацией. Но помните: ответственность за ваше здоровье лежит на вас и на лечащем враче. Мы не выписываем рецептов, мы даем рекомендации. Полагаться на нашу точку зрения или нет — решать вам.

Вот с какими осложнениями сталкиваются люди после болезни.

COVID-19: клинические особенности — международный учебник для врачей UpToDate

Что такое долгий ковид — бюллетень американской Сети обучения врачей, которые борются с COVID-19

Быстрая утомляемость

Распространенность. 15—87% переболевших. У большинства пациентов быстрая утомляемость проходит в течение недели после выздоровления, но у некоторых она может сохраняться три месяца и дольше.

Что нужно знать о поствирусной усталости — бюллетень международного портала для пациентов под эгидой британского минздрава Patient.info

Как проявляется. Выполняя повседневные дела, переболевший устает быстрее, чем до болезни. Некоторые люди утомляются настолько сильно, что просто не могут вернуться на работу.

Пока ученые до конца не понимают, как именно коронавирус вызывает повышенную утомляемость у переболевших людей. Некоторые исследователи считают, что дело может быть в чрезмерном иммунном ответе, последствия которого сохраняются и после выздоровления.

Коронавирусы способны проникать во все клетки, у которых есть рецепторы ACE2. Это клетки слизистой оболочки рта, легких, сердца, кишечника и почек. Поэтому от воздействия вируса страдают не только дыхательные пути, но и организм в целом.

Защищаясь от инфекции, иммунные клетки выделяют «боевые отравляющие вещества» — цитокины. Они запускают воспалительную реакцию, которая повреждает не только пораженные вирусом, но и здоровые клетки. Некоторые исследователи говорят, что именно воспалительный процесс лежит в основе слабости и плохого самочувствия при вирусных инфекциях.

Раньше считалось, что после выздоровления уровень цитокинов быстро возвращается в норму. Но сегодня мы знаем, что иногда их уровень остается высоким даже после выздоровления. Поэтому не исключено, что в многодневной слабости и синдроме хронической усталости виноваты в том числе «задержавшиеся» в организме цитокины.

Что делать. Надежных методов лечения, которые могли бы воздействовать на причину синдрома хронической усталости, пока нет. Остается только бороться с неприятными симптомами.

Для этого можно воспользоваться советами бристольской ассоциации BACME. Главный принцип — не перегружать себя и как можно больше отдыхать.

Поствирусная усталость: руководство по лечению от Британской ассоциации по лечению синдрома хронической усталости (BACME)

Возможно, для поддержания такого режима придется взять внеплановый отпуск. Его продолжительность зависит от состояния: кому-то для полного восстановления хватает пары недель, но большинству требуется полтора-два месяца. Вот несколько советов, как прийти в норму.

Пять главных последствий коронавируса. Они грозят даже тем, кто перенес болезнь легко

COVID-19 и его последствия

Что будет с теми, кто переболел ковидом — выздоровел после тяжелой болезни или же перенес инфекцию легко, будут ли у них какие-либо последствия?

Ближайшие «родственники» COVID-19 — атипичная пневмония (SARS-CoV) и ближневосточный респираторный синдром (MERS), также вызываемые коронавирусами, внушали те же опасения. Эти тяжелые болезни, к счастью, не получившие широкого распространения, оставляли после себя стойкие симптомы: хроническую усталость, нарушения сна, когнитивную дисфункцию, депрессию, тревогу, дыхательные и неврологические расстройства.

Вскоре оказалось, что и от COVID-19 не приходится ждать ничего хорошего в плане «долгоиграющих» симптомов и патологических процессов. К июлю 2020 года было опубликовано несколько работ, продемонстрировавших высокую частоту различных симптомов у тех, кто вышел из острого состояния, перестал выделять генетический материал вируса и, казалось бы, должен был выздороветь и вернуться к нормальной жизни.

Многие из перенесших ковид пациентов жаловались на самые различные симптомы: те же усталость и утомляемость, головную боль, бессонницу, боли в мышцах и суставах, одышку, кашель, головокружение, диарею. Достаточно специфические и ставшие характерной меткой ковида потеря и/или извращения обоняния и вкуса также у многих сохранялись достаточно долго или не проходили совсем. Большинство симптомов напоминали те, что были у пациентов в острой фазе болезни и как бы задержались с исчезновением.

Но вскоре стало понятно, что это не просто остаточные явления.

У кого возникает постковидный синдром

Синдром получил название «постковидный», или просто «постковид». Другое его обозначение — «лонг-ковид». Оно указывает, что болезнь продолжается и после окончания острой фазы.

Первое — патологическая симптоматика сохраняется далеко не у всех, кто перенес COVID-19. Выздороветь без последствий — вполне реальная перспектива. То есть постковид не является фатальным и все-таки отмечается у меньшинства, если рассматривать всех переболевших (большинство из них, более 80%, болело не тяжело).

Второе — выраженность и частота постковидных симптомов напрямую зависит от тяжести перенесенной болезни.

Тем, кто длительное время находился в реанимации, выжил после ИВЛ (механической вентиляции) или ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), различные проблемы со здоровьем почти гарантированы. Это связано с тем, что в крайне тяжелых, критических случаях патологические процессы охватывают различные органы и системы, нередки септические процессы, почечная недостаточность, другие опасные для жизни ситуации — понятно, что организм выходит из этого с большим трудом и постепенно. Развивается так называемый постреанимационный синдром.

Во многих пораженных при тяжелом ковиде органах — прежде всего в легких, но не только — формируются фиброзные, соединительнотканные структурные изменения, приводящие к нарушению их функции. Истощенный тяжелой болезнью и столь же тяжелым лечением организм требует длительного восстановления.

У тех, кто болел чуть менее тяжело, но также с выраженной симптоматикой, дыхательной недостаточностью и был госпитализирован, последствия ковида дают знать о себе тоже достаточно часто. Через пять месяцев после выписки из стационара более чем у 70% пациентов (только 27% из них были на механической вентиляции) отмечаются нарушения физического и/или психического здоровья, многие стали нетрудоспособными или потеряли работу, по данным исследования британского фонда исследования постковида PHOSP-COVID.

Среди перенесших ковид легко, кому госпитализация не потребовалась, все тоже не очень благополучно. И это — один из ключевых вопросов, связанных с постковидом.

В то же время вопрос о том, может ли нетяжелый ковид серьезно ухудшить здоровье, долго оставался открытым.

Самые опасные последствия коронавируса

22 апреля ведущий мировой научный журнал Nature опубликовал результаты глобального исследование частоты последствий COVID-19 среди пациентов медицинской системы Министерства по делам ветеранов США на протяжении полугода после окончания острой фазы.

Исследование было контролируемым: контролем стали те, кто наблюдается в этой медицинской системе и не заболел ковидом. 73,5 тысячи переболевших в легкой форме, не потребовавшей госпитализации, и почти 5 миллионов не болевших. Важно, что обе сравниваемые когорты пациентов исходно существенно не различались по возрасту и состоянию здоровья.

Увеличение смертности среди перенесших ковид в 1,6 раза — это, наверное, самый драматичный результат исследования. Подчеркиваю — перенесших его легко.

Увеличилась частота 379 различных патологических состояний и симптомов, частота употребления различных лекарств и отклонений в лабораторных показателях, в наибольшей степени — легочной тромбоэмболии (в 3 раза), других тромбоэмболий, тромбофлебитов, поражения нижних дыхательных путей, дыхательной недостаточности, сердечных аритмий, усталости и утомляемости.

Частота бессонницы увеличилась в 1,3 раза, нейрокогнитивных нарушений — в полтора, примерно настолько же возросла частота сахарного диабета, сердечной недостаточности, анемий, бактериальных инфекций и так далее.

Среди тех, кто был госпитализирован (около 10 тысяч человек), и особенно среди попавших в реанимацию (3,5 тысячи), количество неблагоприятных симптомов и состояний было намного выше. Но и легкий ковид вполне неблагоприятно сказался на здоровье и общем уровне жизни.

В другой ветви исследования сравнивались последствия для здоровья госпитализированных по поводу COVID-19 и аналогичной по тяжести группы госпитализированных по поводу сезонного гриппа. И здесь разница разительная: после ковида в пять раз выше частота миопатий, в три раза — легочной тромбоэмболии, в два раза — дыхательной недостаточности.

Смертность в течение полугода среди выживших при COVID-19 была в полтора раза выше, чем после гриппа.

Эти результаты — еще один гвоздь в крышку гроба представлений о том, что ковид «не тяжелее сезонного гриппа». Намного тяжелее, и не только по острым проявлениям, но и по отдаленным последствиям.

Переболел легко, а спустя месяцы начался постковид

Почему же нетяжелый ковид, не вызывающий в острой фазе серьезного поражения органов, не исчезает бесследно или с минимальными остаточными явлениями, как тот же грипп или большинство других респираторных инфекций? К пониманию этого факта можно прийти, если учитывать, что SARS-CoV-2 в большей степени поражает центральную нервную систему и систему иммунитета, чем другие респираторные вирусы.

Выше мы говорили о SARS и MERS — эти инфекции также связаны с таким поражением и с тяжелыми последствиями. Многие другие вирусы — можно вспомнить вирус Эпштейна-Барра — могут поражать иммунную систему и длительно сохраняться в организме.

Неудивительно, что и для новой коронавирусной инфекции гипотеза длительного инфекционного процесса и сохранения вируса в активном состоянии в каких-то резервуарах в организме стала актуальной.

В каких — неизвестно, да и сама теория персистенции (длительного сохранения) коронавируса в организме пока не доказана.

Коронавирус поражает мозг и нервную систему?

Другой возможный механизм длительного подострого течения ковида — продолжение воспалительной реакции (на что может указывать длительное повышение лабораторных показателей воспаления), в том числе как проявление гипериммунной реакции. Уровень активации иммунитета не достигает критических величин цитокинового шторма, несущего угрозу жизни человека, но также несет в себе разрушительный потенциал.

Близко к этому представление о развитии при постковиде аутоиммунных процессов в организме — таких, как синдром Гийена-Барре (аутоиммунная периферическая нейропатия). Другой аутоиммунный процесс, встречающийся после ковида — мультисистемный воспалительный синдром, первоначально описанный у детей, но иногда поражающий и взрослых.

Центральная нервная система, которая обычно хорошо защищена от проникновения вредоносных факторов, может оказаться уязвимой, и если вирус попадает в нее, то покидает с трудом. Есть много данных о том, что SARS-CoV-2 является нейротропным вирусом, а его «входными воротами» в головной мозг могут быть как раз обонятельные нервы и обонятельные луковицы.

Поражением головного мозга могут быть обусловлены часто наблюдаемые при постковиде хроническая усталость, снижение когнитивных функций и «туман в голове» (brain fog), депрессия, тревога, бессонница.

Да, нарушение психических функций может быть связано и с переживаниями пациентов, последствиями тяжелых состояний и психических травм — нередко отмечается и посттравматическое психическое расстройство.

Свой негативный вклад вносят социальные и финансовые факторы: длительная нетрудоспособность, потеря работы, снижение доходов.

Психосоматические расстройства, которые в целом очень распространены, вполне могут развиваться и у людей, перенесших COVID-19 и связанный с ним стресс.

И здесь лечащий врач оказывается перед непростой дилеммой. Утомляемость, непереносимость физических и психических нагрузок, «туман в голове» — все это не имеет никакого объективного подтверждения, основывается на ощущениях пациента и не верифицируется. Обследование в таких случаях может не выявить никакой патологии, а пациент не способен работать и начисто выбит из нормального образа жизни.

Результатом может стать конфликтная ситуация между врачом и пациентом, и мы нередко видим негативные отзывы страдающих от постковида в адрес медицинских структур и врачей на постковидных форумах. Мне кажется, в нынешнее время следует использовать своеобразную «презумпцию болезни» и не пытаться убедить больного человека в том, что он на самом деле здоров и все это ему только кажется. Вреда от признания серьезно больного человека здоровым и трудоспособным будет на порядок больше, чем от ошибки противоположного свойства.

Как помочь пациентам с постковидным синдромом

Вообще постковид — далеко не единое состояние, и в нем перемешаны различные патологии, различающиеся как по клиническим проявлениям, так и по причинам и механизму развития. Возможно обострение хронических или скрытых до ковида заболеваний различных органов и систем.

Не следует забывать и про ятрогенные (связанные с медицинской деятельностью) воздействия — побочные эффекты различных лекарств, применявшихся как обоснованно, для спасения жизни и здоровья, так и без всякого смысла — например, антибиотиков при отсутствии подтвержденной бактериальной инфекции. Патология кишечной микробиоты и выраженная иммуносупрессия — пожалуй, основные последствия фармакотерапии ковида.

Поскольку постковидный синдром — не однородное состояние, его лечение также включает в себя множество различных аспектов. Многие из них находятся в стадии изучения, и каких-либо высокоэффективных методов, применимых в большинстве случаев, просто нет. Важно признавать право пациентов, перенесших ковид, на различные болезненные состояния и обеспечивать их всеми доступными методами медицинской помощи. В том числе психологической поддержкой.

С постковидными больными должны работать мультидисциплинарные команды специалистов, включающих врачей различного профиля и психологов. Осталось только создать такие команды и сделать их помощь доступной всем, кто в этом нуждается.

Можно надеяться на то, что более глубокое и точное понимание механизмов патологии при постковиде позволит в обозримом будущем применить эффективные методы лечения, влияющие на эти механизмы и способные восстановить здоровье огромного количества людей.

Медицине еще многое неизвестно о действии вируса SARS-CoV-2 и реакции иммунной системы. Однако есть все основания утверждать, что перенесенное заболевание не гарантирует защиту от повторного заражения. Через какое время возможно повторное заражение коронавирусом и следует ли прививаться переболевшим, рассказала корреспонденту БЕЛТА доцент кафедры детских инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Екатерина Сергиенко.

— Повторное заражение коронавирусом считается скорее исключительным случаем или рецидив COVID-19 уже не редкость? О чем свидетельствуют наблюдения?

— В первые месяцы пандемии считалось, что повторное заражение не должно происходить. Однако вторая волна коронавирусной инфекции показывает, что повторное заражение происходит, и на сегодня специалисты в области вирусологии разных стран полагают, что реальное количество пациентов с реинфекцией намного больше, чем задокументировано. Также неизвестным остается число пациентов, у которых повторное заболевание протекает бессимптомно. Кроме того, вирус очень быстро мутирует, появляются новые штаммы, они еще более заразны и быстрее распространяются, чем исходный, поэтому не стоит исключать возможность инфицирования одного человека несколькими штаммами коронавируса.

— Правда ли, что при бессимптомном течении болезни вероятность повторного заражения больше?

— Да, так как при бессимптомном течении не происходит формирование напряженного иммунитета. У таких пациентов он быстро уменьшается, и при столкновении с вирусом у человека существует высокий риск повторного заболевания.

— Можно ли утверждать, что случаи повторного заражения коронавирусом в целом протекают серьезнее, пациентам чаще требуется кислородная поддержка? С чем это связано?

— Это не обязательно. На практике мы видим, что пациенты при повторном заражении болеют легче или так же, как и в первый раз. Надо понимать, что риск заболеть во второй раз, а также тяжесть течения инфекции будут зависеть от ряда факторов, и немаловажно состояние иммунной системы человека во время второй встречи с инфекцией, уровень вирусной нагрузки и т.д.

— Играют ли в этом случае роль возраст пациента, наличие сопутствующих заболеваний?

— Безусловно, на риск повторного инфицирования влияет множество факторов: возраст пациента, наличие фоновой патологии, состояние иммунной системы. Так, например, исследования показывают, что у людей старше 75 лет концентрация антител в организме уменьшается значительно быстрее, чем у молодых людей. Кроме того, чем старше человек, чем больше у него хронических заболеваний и выше вероятность более симптомного и более тяжелого течения инфекции.

— Через какое количество месяцев или даже дней после выздоровления возможно повторное заражение коронавирусом? Гарантирует ли наличие антител защиту? Есть ли зависимость между их количеством в организме переболевшего человека и вероятностью повторного заражения?

Часть исследований показывают, что титр антител у пациентов, которые переносили коронавирусную инфекцию в стертой или клинически не тяжелой форме, снижается уже через 3-4 месяца и поэтому возможно повторное инфицирование. А вот у пациентов, которые перенесли первый эпизод заболевания тяжело, было установлено, что вырабатывается достаточное количество антител, которые и способны обеспечить более длительную защиту от повторной инфекции, а, столкнувшись с вирусом снова, люди имеют низкие шансы заболеть вновь.

— На ваш взгляд, стоит ли вакцинироваться тем людям, которые уже переболели коронавирусом (в так называемую первую либо вторую волну)?

— Как было уже отмечено, на сегодняшний день нет однозначных данных в отношении максимального срока, в течение которого сохраняется полноценный иммунитет к SARS-CoV-2, но большое количество проведенных исследований показывают, что титр антител у пациентов начинает снижаться через 3-4 месяца, и переболевший коронавирусной инфекцией может быть подвержен повторному инфицированию. Поэтому даже если пациент переболел, ему все равно показана вакцинация, что позволит сформировать более стойкий иммунный ответ.

— Есть ли данные, насколько длителен защитный эффект от вакцин?

— Длительность сохранения поствакцинального иммунитета еще предстоит оценить, но имеющиеся первоначальные результаты исследований показывают, что на протяжении 2-4 месяцев сохраняется хороший иммунный ответ. Кроме того, следует понимать, что ни одна вакцина на сегодня не сделана так, чтобы предотвращать заражение в 100% случаев. Вакцинация, в том числе и от коронавируса, направлена на снижение риска тяжелого течения заболевания и неблагоприятного (летального) исхода. То есть, если привитый заболеет, то заболевание будет протекать в более легкой или бессимптомной форме.

— Должен ли переболевший соблюдать все те же меры предосторожности, что и здоровый человек?

— Безусловно, человек должен в полной мере соблюдать профилактические мероприятия, направленные на минимизацию рисков инфицирования. Необходимо воздержаться от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий и т.д. Важно соблюдать меры социального дистанцирования в общественных местах, использовать одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа. Следует избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа). После возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми следует тщательно мыть руки с мылом и водой. Кроме того, важно дезинфицировать гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь, пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены.