Что будет с человеком на глубине 300 метров

Человек опустился на самую глубокую точку Земли. Что там происходит?

Ричард Гэрриот (Richard Garriott) — один из самых известных путешественников, который побывал не только в самых отдаленных уголках нашей планеты, но даже слетал в космос. Недавно он стал одним из первых людей, которые спустились в самую низкую точку Земли, а именно в Бездну Челленджера. Это место находится в Марианской впадине, на глубине 10 994 метров, поэтому туда не поступает солнечный свет. Путешественник спустился в бездну внутри аппарата Limiting Factor, который с каждым метром все сильнее сжимался под воздействием высокого давления. Путь вниз занял около 4 часов и почти столько же времени мужчине понадобилось, чтобы всплыть наружу. В ходе погружения он сделал несколько интересных фотографий и оставил сюрприз для будущих смельчаков. А после всплытия он рассказал несколько интересных фактов о необычном месте, в котором ему удалось побывать. Обо всем этом сейчас и пойдет речь.

Ричард Гэрриот перед спуском в Бездну Челленджера

Интересный факт: в 2020 году в Бездну Челленджера спустилась 69-летний астронавт NASA Кэтрин Салливан (Kathryn Sullivan). Она использовала тот же аппарат Limiting Factor и стала первой женщиной, которая побывала на такой большой глубине.

Подводное путешествие

Путешественник Ричард Гэрриот известен тем, что ранее пересек Северный и Южный полюса и даже побывал на Международной космической станции. В июле 2021 года ему исполнится 60 лет и в честь этого события он решил спуститься в самую низкую точку нашей планеты. Для погружения он использовал аппарат Limiting Factor, который был разработан подводным исследователем Виктором Весково (Victor Vescovo). Устройства такого рода называются батискафами и предназначены для исследования океанских глубин. Скорее всего, это единственный в своем роде аппарат, который способен выдержать подводное давление.

Аппарат Limiting Factor

По словам Ричарда Гэрриота, аппарат состоит из титанового корпуса толщиной 9 сантиметров. Это самый маленький аппарат, внутри которого ему доводилось бывать. Изначально диаметр салона составлял 1,46 метра, но из-за высокого давления он сжался до 1,4 метров. Однако, аппарат Limiting Factor все равно оказался более просторным, чем корабль «Союз», на котором путешественник в 2008 году летал на Международную космическую станцию. Помимо высокого давления, на глубине устройство подвергается низким температурам.

Ричард Гэрриот внутри аппарата Limiting Factor

Спуск на дно Бездны Челленджера занял 4 часа. Все это время исследователь делал фотографии. Довольно быстро он уже не мог заниматься подводной съемкой, потому что чем дальше он спускался, тем темнее становилось вокруг. В какой-то момент за стеклами стояла сплошная чернота. Чтобы занять себя во время всплытия на поверхность, он взял с собой фильм Подводная лодка (Das Boot), режиссерская версия которой длится больше 4,5 часов. Однако, он смог посмотреть только часть фильма.

Дно Марианской впадины

Когда путешественник опустился на самое дно, он включил фонари. По его словам, Бездна Челленджера представляет собой пустыню, которая покрыта илом. Однако по своим характеристикам он похож на пух, которым набивают плюшевые игрушки. На дне также можно найти гниющие тела мертвых рыб и других созданий — они медленно опускаются сверху. При этом исследователь заметил на дне и живых существ. В основном ими были полупрозрачные ракообразные.

На дне Марианской впадины исследователь нашел камни, но роботизированная рука не смогла ее поднять

Само собой разумеется, Ричард Гэрриот изучал дно впадины исключительно из кабины аппарата Limiting Factor. Ведь если бы он вышел наружу, он бы попросту погиб из-за высокого давления. С окружающей средой он взаимодействовал при помощи специального манипулятора, который является чем-то вроде роботизированной руки. При помощи него исследователь установил на дне табличку, на которой написано секретное слово. По его словам, если кто-то еще окажется на такой большой глубине, он сможет назвать это слово и доказать факт своего подвига. Весьма интересный способ отсеять самозванцев, не так ли?

Гладкое дно Марианской впадины

Исследователь также надеялся взять твердые образцы морского дна, только ему не удалось до них добраться. Его путешествие было опасным не только потому, что на аппарат воздействовало очень высокое давление. На дне он обнаружил хаотично двигающийся трос, который явно остался после одного из предыдущих погружений. Ведь Марианская впадина интересует ученых из самых разных стран и время от времени они изучают ее при помощи роботов.

Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!

Стоит отметить, что Ричард Гэрриот является не только известным путешественником. Наверное, для многих станет очень неожиданным факт того, что этот человек также является создателем серий игр Lineage и Ultima. Несколько цитат Ричарда Гэрриота в качестве «создателя термина MMORPG» можно почитать в этом материале. Также этот удивительный человек всерьез занимается иллюзионизмом и коллекционирует фокусы. Вдобавок ко всему этому, он совершал спуск на подводной лодке к затонувшему «Титанику», участвовал в экспедиции к Бермудскому треугольнику, плавал на каноэ вниз по Амазонке… В общем, этот список можно продолжать бесконечно.

Как люди живут на дне океана

Погружение с предельным насыщением (saturation diving) – пожалуй, самый «экстремальный» вид подводной деятельности (после Российских эксперементов в сфере жидкостного дыхания).

Чтобы понять, что он из себя представляет, нужно, как говорил Иван Васильевич,

Исторические предпосылки

По мере развития технологического уровня человечества увеличивалось количество инженерно-монтажных задач, в том числе и под водой. Уровень развития робототехники того времени делал человеческий труд на глубине безальтернативным. Да и сегодня далеко не все можно сделать при помощи роботов. И человеческие руки оказываются зачастую более эффективными, чем самые технологичные манипуляторы.

Однако работа под водой подразумевала физическую активность и высокую утомляемость, что делало невозможным длительные рабочие смены. В то же время сложность операций и масштабы возрастали, что, естественно, сказывалось на времени выполнения типовых объемов работ под водой.

Первая проблема, стоящая перед энтузиастами коммерческого дайвинга тех лет, заключалась в том, что после длительной работы требовалась не менее длительная декомпрессия, на протяжении которой водолаз был бы вынужден находиться в воде со всеми сопутствующими рисками.

Поэтому в 1933 году за решение этой проблемы берется Макс Ноль (в те годы еще студент Массачусетского технологического института).

Он строит водолазный колокол, которому дает говорящее имя «Hell bellow» –сложно уловить контекст, но дословно переводится как

При этом аппарат не был первым в своем роде – задолго до этого, еще в 1892 году, сферический подводный аппарат был спущен на глубину 165 метров итальянцем Бальзамелло (Felice Balsamello и его батисфера «Palla nautica»).

А к 1934 году аппарат другого американского конструктора Уильяма Биби (William Beebe) погрузился на немыслимые по тем временам 932 метра (данный рекорд продержался целых 15 лет).

Аппарат Ноля не позволял ставить рекорды, однако давал возможность водолазу пройти декомпрессию в относительно комфортных условиях (более комфортных, чем в воде). К тому же Ноль активно занимался экспериментами с газовыми смесями и водолазным костюмом, что в итоге позволило ему поставить другой рекорд – погрузиться в костюме на рекордные для того времени 420 футов (128 метров).

Следующим шагом стало проведение серии экспериментов, целью которых было выявить, способен ли человеческий организм, в принципе, переносить длительные погружения.

И уже 22 декабря 1938 года Макс Ноль и Эдгар Энд совершили в барокамере первую преднамеренную симуляцию «погружение с насыщением». Общее время, в течение которого они дышали воздухом под давлением 4 атм. (эквивалент глубины 30 метров), составило 27 часов. И, несмотря на то, что последующая за этим 5-ти часовая декомпрессия прошла не вполне безобидно, тем не менее, было установлено, что человек может находиться на глубине длительное время.

Экспериментируя дальше, исследователи поняли, что у человека есть так называемый предел насыщения, при достижении которого дальнейшее нахождение на глубине не приводит к увеличению времени декомпрессии. Максимальное время декомпрессии составляет 1 неделю. И не важно, провел ли человек на глубине 10 часов, сутки или месяц – возврат его к условиям нормального атмосферного давления займет одну неделю.

С этих пор и началась эра коммерческого дайвинга с предельным уровнем насыщения.

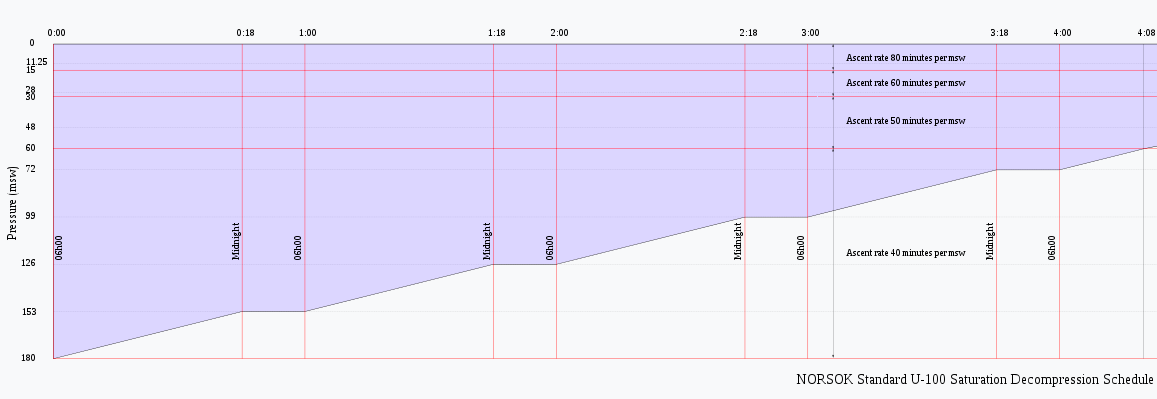

Выше я уже давал ссылку на свою предыдущую статью про подводную деятельность. И в ней была представлена часть диаграммы профиля декомпрессии при насыщенном погружении:

«Космические станции» на борту корабля

Суть метода довольно проста.

На борту судна обеспечения строится некое подобие космической станции, состоящей из отсеков. Есть несколько жилых модулей, в которых проживают водолазы.

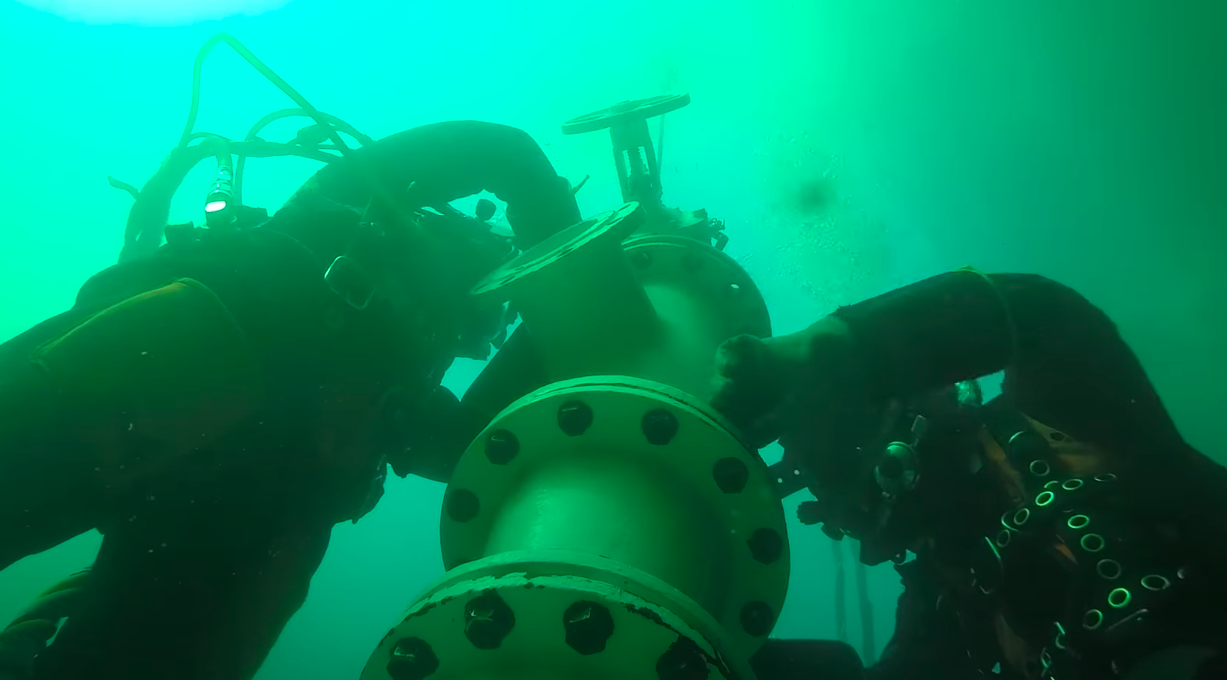

Водолазы заходят внутрь станции, где их медленно «обжимают» до «глубины», на которой им предстоит работать. Когда наступает их рабочая смена, они через шлюз заходят в колокол, закрывают люк. И их опускают на заданную глубину, где они и работают. Позже все повторяется в обратном направлении. В любом случае, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.

При погружениях классическим является наличие в смене трёх человек – два водолаза работают, третий помогает им одеваться, следит за функционированием систем колокола и в случае чрезвычайной ситуации может сам спуститься под воду, чтобы оказать помощь.

Нетрудно оценить и сопутствующие риски подобной работы – несмотря на то, что физически вокруг станции на корабле находятся люди, водолазы внутри изолированы от внешнего мира. Случись что – человека нельзя вытащить раньше, чем через 7 дней.

Невзирая на то, что в сменах обычно присутствуют специалисты с медицинским образованием, объем помощи, на которую может рассчитывать водолаз, ограничивается примитивными манипуляциями – первая помощь при порезах, ушибах, переломах, купирование острых состояний.

Помимо размещения на борту такой станции, судно обеспечения водолазных спусков должно располагать объемными системами для хранения газа (гелия), а также аппаратурой подготовки газовых смесей. Все ключевые элементы обязательно должны быть продублированы.

Поскольку дайверы 24/7 дышат газом под давлением, его расход в масштабе рекреационного дайвинга нельзя охарактеризовать никак иначе, кроме как «чудовищный». Поэтому для хранения газа на борту собираются огромные секции из баллонов высокого давления.

Применяемый газ – гелиокс, смесь гелия и кислорода. Пожалуй, это самое дорогое решение из существующих, но и самое безопасное. В рекреационном (или техническом) дайвинге такая смесь также доступна для использования. Однако она не получила широкого распространения из-за цены.

Нужно учесть, что гелий, используемый в смеси, не технический, а «медицинский». Он отличается от того, которым надувают воздушные шарики в парках, степенью очистки, что, естественно, сказывается на цене.

По причине дороговизны газа водолазы используют и замкнутые дыхательные аппараты – при выдохе газ не покидает пределы контура, как происходит в случае с обычным аквалангом, а остается внутри системы и затем подвергается повторному использованию (после «переработки»).

Проблема низкой температуры

Температура на глубине значительно ниже, чем в верхних слоях воды. Это означает, что водолазам предстоит пробыть до 6 часов в воде, температура которой едва достигает +5 °С.

Для решения этой проблемы также позаимствовали «космические» технологии (хотя кто у кого позаимствовал саму концепцию – это еще вопрос). Речь идет о костюме водяного теплообмена – по «пуповине» от колокола (помимо газа и электричества) непрерывно подается теплая вода, которая и согревает дайвера.

Обучение

Традиционно лидерами в сфере глубоководного дайвинга являются американские и норвежские школы. Россия в этом плане сильно отстает, как технически, так и концептуально. Хотя в последнее время и наблюдаются некоторые положительные тенденции, направленные на сокращение этого отставания. По сути, эти «тенденции» сводятся к освоению того, что на западе уже давно применяется массово.

В числе требований к кандидатам на обучение значатся отменное здоровье, образование не ниже среднего. И есть некоторые специфические тесты на «акватичность» – плавание на задержке дыхания, задержка дыхания в статике и т.п.

В числе операций, обучение которым осуществляется на базовых курсах – сварка/резка металла, сборка конструкций на болтовых соединениях.

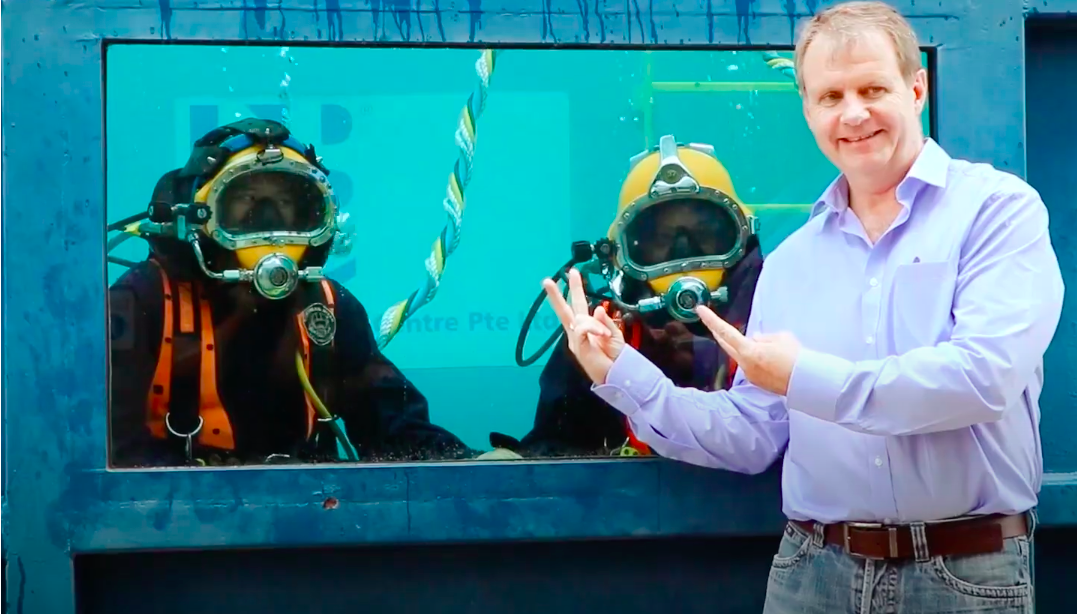

Отработка навыков работы с инструментами большую часть времени проводится на малых глубинах. Либо в специальных бассейнах, где все действия водолазов могут контролироваться через стекло.

Особое место в подготовке занимает проработка нештатных ситуаций – отрыв колокола или пуповины.

В случае отрыва всего колокола, водолазы остаются на дне до прибытия помощи. Их ситуация при этом несколько лучше, чем у подводников на аварийной подводной лодке – колокол легко можно прицепить к тросу и вытащить.

Поскольку электроснабжение прекращается, в колоколе очень быстро становится холодно. Поэтому первым делом вся смена переодевается в специальные костюмы, напоминающие спальные мешки по форме тела. Берут с собой внутрь мешка аварийный запас воды и еды. Включаются в дыхательные аппараты со сменными кассетами (позволяют регенерировать газ). И в таком «окуклившемся» состоянии ждут помощи.

Выглядит это примерно так.

В случае же обрыва «пуповины» у дайвера с собой очень мало газа – максимум на 10–15 минут. Подразумевается, что за это время он должен добраться до колокола, никаких других вариантов на большой глубине у него не остается.

Для того чтобы минимизировать аварийные ситуации и сделать работу более безопасной (насколько это слово, вообще, уместно употреблять в отношении такой работы), суда обеспечения оборудуются специальными системами динамичского позиционирования.

Ниже приведена схема расположения движителей.

На таких судах нередко используются не классические винты или водометы, а движители Фойда-Шнайдера или азиподы.

Первый вариант представляет собой расположенные вертикально лопости-«крылья» на вращающейся платформе. При изменении углов поворота лопостей изменяется и вектор тяги.

Кому-то такой движетель может показаться чем-то новым и экзотическим, однако это далеко не так.

Заинтересовавшиеся могут прочитать о нем более подробно в выпуске журнала«Юный моделист-конструктор» № 4 за 1963 год.

Второе решение – азипод.

Электродвигатель, расположенный на вращающейся консоли – консоль поворачивается и изменяется направление вектора тяги.

Управляемые компьютером движители, имея данные высокоточной GPS-системы, позволяют реализовывать режим, в котором судно «зависает» точно над местом проведения водолазных работ и сохраняет свое положение и ориентацию неизменными, несмотря на волны, течение и ветер. Тем не менее, есть предел условий, в которых эта система может гарантировать неизменность положения судна. И при превышении заданных параметров (волнение моря, скорость ветра) все работы необходимо срочно прекратить.

Вопросы адаптации к условиям работы и психологическая совместимость

Когда группу людей закрывают вместе на продолжительное время, особую роль начинают играть психологические аспекты. Не все можно предугадать на ранних этапах обучения путем опросов и составления психологического портрета человека (хотя определенная польза от таких методов есть). Всегда остается риск неучтенных психологических факторов.

Интересные опыты в этой сфере проводились и проводятся CCСР/Россией в контексте пилотируемых полетов на другие планеты.

С ноября 1967 по ноябрь 1968 (ровно год) в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) проводился эксперимент, в котором трех добровольцев закрыли в замкнутом пространстве, имитируя космический полет.

В процессе эксперимента было получено множество сведений. И в числе прочих были сделаны выводы о важности психологической совместимости людей для подобных условий.

Уединиться в таких условиях обитания невозможно. Поэтому каждый пытается отвлечься, как может. Благо современные технологии позволяют это сделать – наушники плюс гаджеты.

Однако старшее поколение по-прежнему отдает предпочтение книгам.

Фильм о дайвинге

Чаще всего 99 % фильмов нельзя рекомендовать для целей ознакомления с реальным положением дел, поскольку в них многое искажается в угоду зрелищности, сюжету и т.д.

Однако бывают исключения.

Одним из таких хороших исключений является документальный фильм Last Breath, снятый британцами. О развитии нештатной ситуации с одним из глубоководных дайверов. Большая часть хранометража – это кадры, сделанные командой непосредственно в момент развития самой ситуации.

Разместить сам фильм здесь (без нарушения авторских прав) нельзя, но зато можно предложить вам посмотреть трейлер.

500 метров под уровнем моря: опасное погружение последнего героя Солодкова

С просьбой высказать свое мнение по этому поводу мы обратились к уникальному специалисту водолазного дела капитану 2 ранга запаса Герою Советского Союза Леониду Солодкову.

«Моряки, безусловно, молодцы! А то, что они сделали, является лучшим подтверждением тому, что отечественная школа военно-морских акванавтов не просто жива. Она поднимается на такие высоты, – Леонид Михайлович извинился за каламбур, – на которых мы в свое время могли работать только в экспериментальных условиях Научно-исследовательского института.

Главное же отличие между тем, что делали тогда мы и что сделали сегодня акванавты, заключается в том, что тихоокеанцы осуществили экспериментальный спуск с борта спасателя в водолазном колоколе на глубину почти 320 метров с фактическим выходом на грунт! А это значит, что в случае возникновения реальной аварийной ситуации на таких глубинах, спасательные работы можно будет организовывать совершенно иначе, чем это происходило, когда погиб атомоход «Курск»»

Тут, как говорится, не добавить и не прибавить. Но вот рассказать о подвиге, за который Леонид Солодков был представлен к званию Героя – очень уместно. Это важно еще и потому, что именно он был в числе тех первопроходцев неизведанного ранее пути, по которому идут сегодняшние акванавты. Кстати, наверняка, не все знают, что Леонид Михайлович стал последним Героем Советского Союза в истории крупнейшей мировой державы. 24 декабря 1991 года указом Президента СССР ему было присвоено высшее звание страны, которой уже на следующий день не стало.

По традиции золотую звезду Героя и орден Ленина вручали отличившемуся в торжественной обстановке в Кремле. Последнее же награждение этим высоким званием, так как Советского Союза де-юре не было, прошло 16 января 1992 года в здании Минобороны на Арбатской площади. Борис Ельцин участвовать в церемонии по какой-то причине не стал, поэтому высшую награду уже не существующего государства капитану 3 ранга вручал последний министр обороны СССР маршал авиации Евгений Шапошников. Пикантность ситуации заключалась в том, что по уставу награжденный после вручения должен был ответить «Служу Советскому Союзу». Леонид Солодков же совсем по-граждански просто сказал «Спасибо».

Однако эпитет «уникальный специалист» применительно к нему связан совершенно не с этим событием. К 1986 году, когда Солодков был переведен для дальнейшего прохождения службы в Государственный научно-исследовательский институт аварийно-спасательного дела, водолазных и глубоководных работ МО СССР, он был уже высококлассным водолазом. И имел очень немалый опыт практической работы на больших глубинах Черного моря. На новом месте ему предстояло принять участие в экспериментах, на которые никто в мире до него не отваживался.

Первый такой эксперимент с участием Солодкова прошел в 1988 году. Тогда он с небольшой группой глубоководников достиг в барокамере «глубины» в 450 метров, которую затем на короткий срок увеличили до 500. В таких условиях человеческий организм испытывает колоссальные нагрузки. Дышать приходится почти чистым гелием, в который добавлено совсем немного кислорода и азота. Любое резкое движение причиняет человеку острую боль. И если, к примеру, космонавты имеют возможность пользоваться различными тренажерами, то на глубине, где физические нагрузки не допускаются, приходиться рассчитывать только на выносливость организма, в котором тоже происходят изменения. Полностью пропадают вкусовые ощущения, а общаться можно только жестами или письменно, так как вместо слов слышатся лишь малопонятные звуки.

Тот глубоководный эксперимент с учетом декомпрессии продолжался почти месяц. По его завершении Леонида Солодкова представили к званию Героя Советского Союза, но по непонятным причинам наградили «лишь» орденом Красного Знамени. Следующее «погружение», где Солодков был старшим в группе акванавтов-испытателей, в ходе которого планировалось пробыть 15 суток на глубине 500 метров, состоялось в 1991 году. За это время была проведена масса экспериментов, протестировано различное специальное оборудование, приборы и инструменты. Помимо физической трудоемкости с угрозой для жизни (было неизвестно, как поведет себя человеческий организм), каждое из заданий считалось уникальным, потому что проделывалось впервые. И – чрезвычайно важным. Как для флота, так и для науки. При этом было доказано главное: хорошо подготовленный человек может длительное время не только находиться на глубине, которая ранее считалась недоступной, но и выполнять там работы различной сложности.

В конце концов, награда нашла Героя, и произошло почти невероятное: представление было подписано Михаилом Горбачевым в его последний президентский день. Сегодня, вспоминая свою службу в НИИ, Леонид Михайлович признает, что его золотая звезда – это плод титанической работы большого коллектива людей. В их числе, помимо инструкторов-водолазов, были и врачи-спецфизиологи, и спасатели, и специалисты в области подводных технологий.

В 1995 году гидронавты-испытатели Валерий Сластён и Анатолий Храмов впервые, теперь уже в истории России, участвовали в длительном научном эксперименте – двухнедельном гипербарическом погружении на глубину 500 метров. В процессе эксперимента с морскими офицерами был проведен ряд научных опытов и медицинских наблюдений, призванных лучше изучить проблемы пребывания человека на сверхглубинах. Они успешно их выдержали, став Героями Российской Федерации и доказав, что являются достойными продолжателями того большого дела, которое было начато еще в советской школе акванавтов ВМФ.