Что будет с институтом семьи

Брачная история: что происходит с институтом семьи

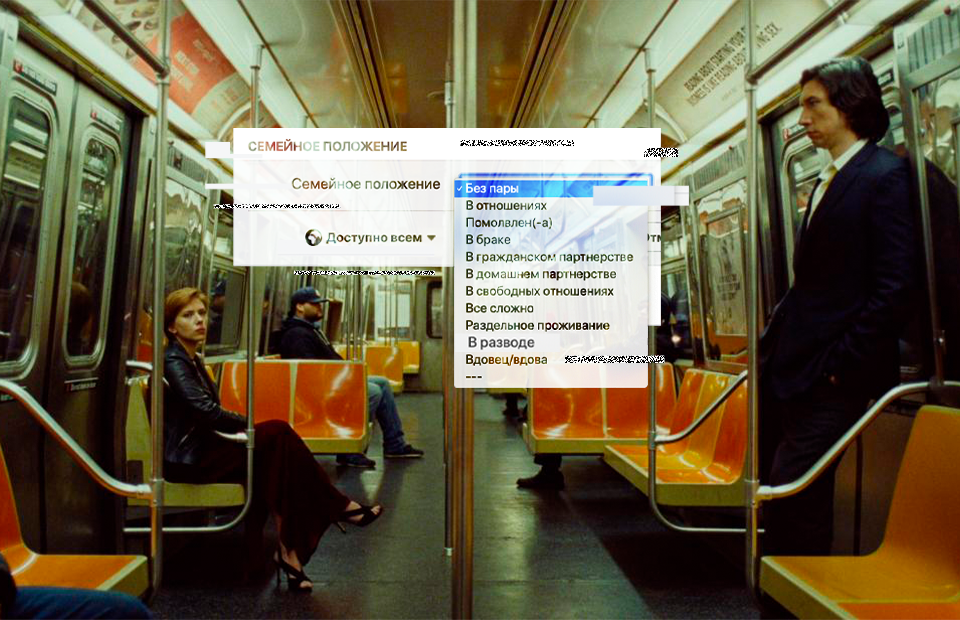

Брак в большинстве западных стран рассматривается как некий финальный пункт назначения в отношениях между двумя людьми. Брачный статус якобы придает респектабельности и свидетельствует о стабильности. Мы поздравляем людей с тем, что они подписывают документы или просто меняют статусы в Facebook. Тем не менее количество людей, вступающих в брак, снижается, разводы увеличиваются, люди выбирают полиаморию, «отношения с собой», отказываются от традиций и свадеб, продолжения потомства или вообще женятся на кошках. Все это не что иное, как реакция на стремительно меняющийся мир и его всепоглощающую открытость.

По другим правилам

Последние социологические исследования говорят, что брак остается важнейшим социальным институтом, а семья — одной из основных ценностей. Но если раньше пара могла следовать традиционному поведению, например модели родителей, то сейчас нет универсального рецепта, как нужно создавать и поддерживать отношения. Поэтому многие пары исследуют разные степени близости и формы взаимодействия.

Татьяна (30) и Максим (31) занимаются созданием компьютерных игр. В этом году они празднуют годовщину свадьбы — 7 лет. И с самого начала брака пара придерживается полиаморного формата отношений. Они не против романтических встреч с другими людьми вне брака, а также не против, если к ним присоединится еще один или даже два человека. Татьяна: «Я еще в юношестве не понимала, почему отношения с одним человеком должны распадаться из-за того, что тебе нравится другой. У меня были только одни моногамные отношения, которые кончились тем, что парень бросил меня, приревновав к другому. Тогда я решила для себя, что никогда не вступлю в моногамные отношения». Максим: «До встречи с супругой у меня были только моногамные отношения. Но в целом мне всегда казалось, что институт традиционного брака довольно слаб — люди разводятся, мои родители в том числе. Когда я встретил Таню и она мне предложила такой формат отношений, я подумал, что стоит попробовать. И вот уже 7 лет у нас все получается».

Пара классифицирует свои отношения как «иерархическая полиамория» — то есть они вдвоем главная пара ввиду того, что у них есть совместный быт и финансы. Но они также готовы к третьему человеку, с которым будут не только крепкие романтические, но и экономические отношения. Правда, такого пока не встретили. К вопросу ревности пара относится прагматически, считая, что нужно работать с психологом и быть откровенными друг с другом.

«Это чувство слишком социально одобряемо, говорят: «Ревнует, значит любит». Но это не показатель любви, а чувство негативного спектра, которое разрушает. Мы проговариваем возникающую ревность между собой и стараемся облегчить ревнующему бытие — например, избегать подробностей о встречах с кем бы то ни было. Главное правило для нас — чтобы другой человек не вносил хаос и разрушение в семью и чтобы его присутствие не сказывалось плохо на всех участниках процесса», — говорит Татьяна.

Основная проблема, которая может возникнуть в полиаморной структуре, по словам пары, — это появление детей. Легального статуса для семьи, состоящей из более чем двух родителей, нет, и все держится на словесных договоренностях, которые не всегда хорошо заканчиваются.

С оциолог, профессор факультета социологии и философии, сокоординатор программы гендерных исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге Елена Здравомыслова отмечает: «Брак XXI века можно коротко обозначить одним словом — «разнообразие». Это время выбора и раскачивания традиционного представления о супружестве и гендерных границах в супружеской жизни. У людей появляется множество разных мотиваций вступить в долгосрочные отношения, которые зависят от культуры, принадлежности к определенному укладу, имущественного положения, ценностей. ЛГБТ-браки получили в некоторых странах легальный статус, а формы брака стали самыми разнообразными — выходящими за рамки привычных представлений о нем».

Антон (47) — еще один представитель полиаморного брака. Разница лишь в том, что они с супругой воспитывают трехлетнего сына и не видят в этом какой-либо проблемы: «Люди веками жили общинами и воспитывали общих детей. Некоторые племена живут так до сих пор, и в них нет четко закрепленных пар или родителей. Дети растут абсолютно нормальными людьми, другое дело, как на такой жизненный уклад реагирует общество». Антон работает в IT-сфере, ведет Telegram-канал OpenMarriageNews, живет в стиле slow-travel, переезжая вместе с семьей из страны в страну.

Антон рассказывает: «Это уже мой четвертый брак. Я женился впервые в 19 лет, и с моей первой женой мы сразу договорились, что будем строить отношения по принципу свободной любви. Мы прожили в браке 8 лет, но разошлись совсем не по причине полигамности — мы слишком рано женились, и у нас еще не было понимания о том, что такое брак. Позже я два раза был женат. Это были моногамные отношения, но ничего не получалось, так как я пытался играть не свою роль. Когда я встретил нынешнюю супругу, мы сразу договорились, что будем находиться в открытом браке, хотя у нее раньше не было такого опыта. Мы понимали, что мы не однолюбы и что лучше будем строить наши отношения на принципах открытости и честности. По моему убеждению, любой брак разваливает ложь — люди могут быть в открытых отношениях, но при этом продолжать врать. Мы полностью исключили ложь, и это главное преимущество».

Пара также пробовала совместные отношения с третьей женщиной, у которой тоже был ребенок. Но, по словам Антона, все разрушил эгоизм всех участников отношений, хотя они и старались утрясти конфликты с помощью психолога.

Открытый формат отношений комментирует семейный психотерапевт, член Общества семейных консультантов и психотерапевтов, доцент департамента психологии НИУ ВШЭ Елена Чеботарева: «Обычно открытые отношения строятся на принципе исключительности, когда одному партнеру важно знать, что он № 1 для другого. Но когда все партнеры становятся № 1, может произойти конфликт лояльностей, и в какой-то момент неизбежны серьезные внешние и внутренние противостояния. Вполне ожидаемо, что открытые отношения могут потерпеть крах, когда появляется ответственность за детей».

По словам Елены Чеботаревой, поток обращений семейных пар к психотерапевту постоянно увеличивается. Спектр вопросов достаточно широк: люди не перестают удивлять разнообразием проблем и форм семейного уклада. Но практически все запросы можно свести к единому знаменателю — это благополучие. Люди хотят устранить конфликты, получать удовольствие от брака. При этом решение развестись — тоже хороший результат, если он продуманный. Тогда психотерапевт может помочь психологически завершить развод, чтобы его последствия не отравляли дальнейшую жизнь и будущие отношения.

Если что — разведемся

Помимо разнообразия форм брака социологи также признают такие тенденции, как десакрализация — теперь брак может быть лишь одним из жизненных «проектов» человека, и рационализация отношений. Если люди решают официально вступить в брак, то, скорее всего, договариваются заранее — будут они заводить детей или нет, иметь открытые отношения или моногамные, а также заключают брачный договор, чтобы в случае чего легче развестись.

«Самый сложный вопрос, на который не знает ответ даже сам чайлдфри, — почему он такой, — комментирует Хелена. — Ко мне осознание пришло само собой. Я никогда не видела себя в роли матери и пришла к выводу, что детей у меня не будет. Спасибо родителям и окружению, что понимают нас, — никакого давления я не чувствую». О самом браке девушка рассуждает рационально: «Официальный брак, конечно, актуален. Последняя громкая история произошла с ныне покойным Кириллом Толмацким. Его девушке и их общему ребенку после его смерти пришлось пережить трудности из-за того, что официально они никем ему не были. Стоит ли после этой истории считать брак чем-то незначительным? К тому же, находясь в официальных отношениях, вы легко можете переехать с вашим партнером в другую страну».

«Еще в старшей школе я заняла позицию, что официальный брак для меня нежелателен. Но оба моих партнера считали этот шаг очень важным, молодой человек аргументировал это фразой «меня так воспитали», девушка считала это показателем любви. Но я выросла в юридической семье и четко осознавала, какие материальные последствия ведет за собой брак в случае разрыва (я не отношусь к тому типу людей, который может довериться своему партнеру на 100% — люди непредсказуемы). Вступление в брак ничего по сути не меняет в отношениях, но очень сильно усложняет процедуру развода, — считает Катерина. — Повышаются риски материальных потерь. В России, если ваш супруг в результате каких-то действий получает задолженность перед кредитором, то ответственность за долг возлагается на вас тоже. В Голландии бракоразводный процесс совсем сложный — это длительная и дорогостоящая процедура, даже если вы ничего не делите. Это, конечно, можно урегулировать брачным договором, но реальность такова, что все люди, с которыми я это обсуждала, не были готовы к его заключению, считая этот шаг слишком меркантильным».

Юрист по семейным делам Дмитрий Миняев контраргументирует, утверждая, что окончившийся гражданский брак в имущественном вопросе или вопросе детей еще деликатнее: «Люди проживают в гражданском браке, технически соблюдая все договоренности: на обоих лежит ответственность за воспитание детей или выплату совместно взятых кредитов. Проблемы начинаются, когда такая пара решает разойтись. Ответственность за детей и кредиты будет лежать на ком-то одном, а второй не всегда готов помогать, и по закону его нельзя заставить это делать. Пока у нашего государства достаточно консервативный взгляд на неофициальные браки. Оно не стремится их признавать, так как им нужно «поддерживать статистику». Однако уже несколько лет в органах законодательной власти идет дискуссия об узаконивании гражданского брака и понятия «ведение совместного хозяйства», чтобы люди, состоящие в нем, также имели право разделять имущество. Как показывает практика, это основной вопрос при разводе — люди не столько борются за детей, сколько за имущество».

Дмитрий Миняев подтверждает маленький процент заключения брачных договоров — в основном условия брака документируют жители больших городов и в целом этой возможностью пользуются всего до 5% от общего числа вступающих в брак по стране.

Любовь и гендерные границы

Несмотря на открытость, тенденции и толерантность к разного рода союзам, подавляющее большинство пар тяготеет к формату классической нуклеарной семьи. Это гетеросексуальная пара, живущая отдельно от родителей, практикующая моногамные отношения и имеющая одного-двух детей. Такая семья считается феноменом второй половины XX века, когда главным стимулом вступить в брак стали романтические отношения внутри пары.

К этой категории относится семья Евгении (34) — девушка занимается графическим дизайном, два года они с мужем жили в Никарагуа, теперь переехали за город в ближайшее Подмосковье воспитывать двух детей, мальчика и девочку. И, возможно, совсем скоро, учитывая современные реалии, это будет звучать несколько удивительно. По мнению Евгении, медиа сегодня уделяют очень много внимания различным меньшинствам, и очень мало героев, с которыми ассоциировали бы себя обычные люди. Более того, ценность общения с детьми, радость заниматься своим домом и вообще обычное человеческое счастье «быть с семьей» как-то блекнет на фоне пышных историй о полигамии и чайлдфри.

«Я в декрете уже несколько лет. Финансовое состояние нашей семьи позволяет мне полноценно уделять время детям. Да, я выбрала семью вместо головокружительной карьеры и не променяла бы этот выбор ни на что другое, — утверждает Евгения. — Мой стиль жизни, особенно в прогрессивных медиа с феминистическим уклоном, как будто бы слегка порицается и подается в негативном ключе, мол, «домохозяйка». Все говорят о том, сколько женщина теряет в самореализации и карьере, но никто не говорит о том, сколько она получает от общения с собственными детьми, у которых детство проходит крайне быстро. С каждым годом дети нуждаются во мне все меньше и меньше, у них появляется больше независимости. Но период, когда мать им нужна полноценно, когда она может дать им безусловную любовь, которая закладывает фундамент будущего психологического благосостояния человека, очень важен. Об этом как будто все забыли».

При этом Евгения выступает за справедливое разделение прав и обязанностей: «Я думаю, все будет двигаться в сторону равноправия и полноценного партнерства в браке, когда нет доминирующего партнера, когда обязанности распределены поровну и домашние дела — это не прямые обязанности только женщины, если она, конечно, сама этого не хочет. В таком случае каким-то образом должна признаваться ценность этого домашнего труда».

Что ждет брак в эпоху новых одиночек

Катерина и Хелена сходятся во мнении, что стоит ожидать увеличения разных форм брака, изменения представлений о традиционности, снижения сакральности брака, и считают, что в целом мир будет двигаться в сторону принятия всех этих изменений. Антон придерживается схожей позиции: «Мир становится все меньше, и в нем есть возможность общаться с гораздо большим количеством людей. Мне бы хотелось думать, что все будет двигаться в сторону принятия, где не будет четких моделей отношений и брака, которые изначально навязывается воспитанием и религией. У людей будет больше свободы и меньше психологических проблем, возникающих из-за нереализованности в тех отношениях, которые они осознанно хотели бы выбрать».

Татьяна и Максим рассуждают о новой форме традиционности: «До появления нуклеарной семьи существовала клановая вертикальная система. Сегодня мы видим, что опыт создания семьи, состоящей всего из двух взрослых, вызывает сложности в быту. Возможно, вновь будет формироваться клановая система, но уже горизонтальная. Например, несколько семей будут жить в одной коммуне, ухаживать за детьми друг друга, держать одно хозяйство, и речь не обязательно о романтических отношениях».

Утопичны эти рассуждения или нет, но, как считает социолог Елена Здравомыслова, это ничуть не говорит о крахе института семьи, ведь многие формы брака существовали во все времена. Другое дело, что свобода, открытость и возможность выбирать и «примерять» партнеров сегодня тормозят брачность. Люди становятся все более одинокими, потому что планка ожиданий от жизни с партнером высока. Многие не готовы включаться в эмоциональную работу, а разрыв и спокойная жизнь в одиночестве им кажутся более очевидным выходом. Ведь современные здоровые молодые люди самодостаточны, и каждый может обеспечить себя сам. Если раньше семья нужна была для выживания, а усилий взрослых хватало на то, чтобы поставить на ноги детей и партнер был соратником по борьбе за существование, то сегодня в относительно благополучных обществах нет такой необходимости. Последним оплотом брачного союза было рождение детей, но и это больше не проблема — можно родить ребенка без партнера.

«Подать стакан воды» может сиделка, накормить — сервис по доставке еды, убраться — клининг, починить стиральную машинку — мастер с YouDo, да и любовника, в конце концов, тоже можно вызвать на дом. Таковы паттерны коммерциализации повседневной жизни. Но верным пока остается одно — близкого человека нанять невозможно.

Институт семьи в современной России

За последние 20 лет многое изменилось в жизни людей, живущих в России. Появилось намного больше возможностей, степень дозволенности растет, что не может не сказываться на одном из самых древних институтов – семье.

Значение семьи в обществе

Безусловно, до сих пор семья имеет огромное значение, по данным, 99% опрошенных считают ее важнейшим аспектом жизни, и их прекрасно можно понять. Семья удовлетворяет такие потребности, как забота, внимание, любовь, безопасность и другие. Это целый комплекс психологических потребностей, не удовлетворив которые можно стать совершенно несчастным. Часто люди, которые по каким-то причинам не смогли завести семью, занимаются сублимацией, стараются реализовать себя в работе. Но, конечно, не всем нужна семья, есть ведь тот 1% людей, не ставящих ее на первое место. И это тоже нормально. Эта фраза в целом описывает нынешние тенденции развития семьи «и это тоже нормально».

Люди стали легче воспринимать разводы, статистика их растет с каждым годом, с одной стороны, это не может радовать, но, с другой стороны, такое количество распавшихся семей свидетельствует о том, что люди больше не готовы терпеть, приспосабливаться, идея «стерпится – слюбится» превратилась в «стерпится – разлюбится», и это хорошо, что теперь всё больше женщин и мужчин ценят свое время, живут так, как комфортно, а не по принципу «нас осудят, если мы разведемся».

К сожалению, подобные мысли посещают многих до сих пор, даже со всеми тенденциями XXI века, до сих пор люди живут друг с другом по привычке, потому что удобно, а развестись – значит поставить крест на себе/остаться одной/потерять «хранительницу очага», да и «что же скажут близкие люди старшего поколения?».

На семьи производится колоссальное давление со стороны общества, их родных или даже их самих. Есть представление об «идеальной семье», «об идеальном мужчине и женщине», что пугает, загоняет в рамки. О проблемах и ссорах почти никто не говорит, но у всех есть эта картинка, где все счастливы до безумия, но в жизни все не так, люди часто живут вместе и не любят друг друга. Всё, включая:

превращается в рутину, которая надоедает, от которой тошнит.

Наконец пришло то самое время, когда всё больше людей задумывается о том, что всё намного сложнее, что отношения – это труд, работа. Я думаю, с этим отчасти связано то, что количество нуклеарных семей растет. Когда помимо супругов и их детей на жилплощади также присутствуют представители других поколений, становится особенно трудно, конфликтных ситуаций становится все больше.

Очень радует то количество оптимистов, которые проживают в России. Это действительно поражает: 50%, по их мнению, уже имеют счастливую семью, а 42% считают, что смогут ее создать. И эти цифры очень обнадеживают. Да, возможно, те, кто считает себя обладателями счастливой семьи, лишь занимаются обычной иррациональной эскалацией но мне, как истинному романтику хочется верить в то, что они на самом деле счастливы.

Браку даже с современными новыми воззрениями придают огромное значение. Стоит просто посмотреть в социальных сетях профили молодых девушек (в среднем 18–30 лет). Когда им делают предложение, то всё, это шквал эмоций и счастья. И мне страшно, что я их понимаю, как и тех, кто очень ждет свадьбы и строит планы именно в отношении заключения брака. К сожалению, многие упускают, что за пышным празднеством и красивым платьем следует совместная жизнь, которая будет полна сложностей и неожиданных неудач.

Все грезят о сказке, о физически сильном мужчине мечтают 59%, интеллект важен для 33% опрошенных. И меня эта статистика ввергает в ужас, потому что я не понимаю, как человек, с которым ты собираешься провести всю свою жизнь, может быть тебе больше интересен в физическом отношении, чем во внутреннем содержании.

Идеальная женщина должна иметь внешнюю привлекательность и быть сексуальной (67 и 40%), интеллект (18%).

Многим современным женщинам надоела вечная их сексуализация, эти шутки, которые отпускают некоторые представители мужского пола, они ничуть не делают приятно, а, наоборот, расстраивают, хочется спрятаться, проскакивают мысли «лучше бы я была мужчиной», «лучше быть непривлекательной внешне».

Сразу вспоминается история с американской журналистской Хэдли Гэмбл. На федеральных каналах совершенно серьезно обсуждали внешний вид журналистки, бравшей интервью у Владимира Путина. Никого не интересовала тема интервью, содержание, профессионализм, нет, многие набросились на Гэмбл за то, что она надела «не такие туфли», «слишком откровенное платье», да что там, дошло до «изучения» языка ее тела.

И это очень грустно, грустно, что взрослые люди на федеральном телевидении обсуждают профессионала своего дела в подобном грязном и уничижительном ключе, грустно, что по статистике доброту в «идеальной женщине» ценят 14%.

Дела еще интереснее с «идеальной женой». 47% хочет видеть в своей жене хозяйственность и практичность, а 44% – верность, 55% – любовь к детям, интеллект – 11%, что забавно, падает потребность во внешней привлекательности – 29%. То есть нужна та, кто обеспечит уют, накроет стол, постирает, с детьми посидит. Почему жена автоматически теряет критерий внешности? Потому что в домашних делах это неважно? Женщинами, по статистике, уровень интеллекта ценится больше, 56% считает это важным критерием «идеального мужа».

Но ведь семья не ограничивается супругами, когда люди находятся в браке или длительных отношениях, у них часто появляется желание завести ребенка. Статистика и в этом вопросе не щадит. 55% хотят иметь детей, а имеют на деле 75%. То есть 20% человек не хотели иметь детей, но по определенным причинам их имеют, это нежеланные дети.

«Каждый пятый гражданин нашей страны имеет детей, которые для него нежеланны» (Ю.П. Лежнина «Институт семьи в России: на пути трансформации»).

Конечно, это сказывается и на детях и на родителях, сложно относиться с полной отдачей к тому, кого ты даже не хотел видеть в своей жизни, а детям сложно принять то, что они «вмешались» в жизни своих родителей, пускай и не по собственной воле. Дети – это колоссальная ответственность, проверка брака на прочность, отношений между супругами. Мы живем в такое время, когда можно, соблюдая некоторые простые правила, избежать нежелательной беременности, не ломать жизнь ни себе, ни ребенку.

Резонанс

Не так давно возник невероятный резонанс вокруг трагедии с трехлетней малышкой. Мать оставила ее одну в квартире, пропала, а когда вернулась, было поздно. Девочка пыталась привлечь внимание прохожих, выбрасывая игрушки из окна, но, к сожалению, никто и подумать не мог, что малышка погибала от голода. И это яркий пример того, что случается, когда ребенок не нужен родителям, но он в этом не виноват и заслуживает любви, ласки и полной отдачи.

Семья – тяжелая тема для многих людей. Конечно, хочется быть идеальной дочерью, женой и мамой, отцом, дедушкой, сыном. Но стоит помнить, что это невозможно. Идеальной семьи не бывает, хоть со стороны может казаться, что люди живут в полной гармонии, заглянуть в чужой «дом» невозможно, да и в целях избежания разочарования этого делать не стоит. Современная семья в России – открытая тема для дискуссий, более полную картину можно получить лишь с течением времени. Посмотрим, как этот институт будет развиваться в нашей стране дальше.

Вечная любовь до среды. Нужно ли спасать институт брака в современном мире

Об авторе: Вадим Михайлович Черновецкий – литератор.

Женские и мужские журналы, сериалы о красивой жизни, а теперь и интернет часто обвиняют в том, что они формируют у людей завышенные запросы к любовному партнеру, порождая нереалистичные ожидания. Причем не только в России. Еще в 2003 году в одном американском журнале вышла статья об Аргентине под заголовком «Если ты не похожа на модель – ты не в счет».

Суть понятна: иные СМИ влияют на людей так, что многие мужчины хотят себе суперкрасотку, а многие женщины – олигарха. Конечно же, это плохо, ибо приведет к разочарованиям. И обычный человек, который и заслуживает обычного партнера, не будет его ценить, постоянно сравнивая с засевшим в голову идеалом. Но есть в этом и хорошая сторона. Все же такая ситуация побуждает женщин следить за собой и выглядеть лучше, а мужчин – развиваться и стремиться к успеху. На то и щука, чтобы карась не дремал.

Кроме того, интернет и современная жизнь вообще создает кому-то возможность, а кому-то и иллюзию бесконечно широкого выбора. Поэтому люди сейчас куда меньше, чем, скажем, в советское время, держатся за партнеров вообще и супругов в частности. Чуть что не так – разбегаются.

Еще несколько лет назад в России распадался каждый второй брак, и эта статистика меня шокировала. Но сейчас в России распадается уже две трети всех браков! То есть эпоха, когда распадался «всего лишь» каждый второй брак, теперь уже «старые добрые времена, когда люди ценили друг друга и умели договариваться».

Но парадокс в том, что далеко не всех эта ситуация беспокоит. Лишь 22% людей однозначно согласны с тем, что это плохо. 37% считают, что ничего страшного в этом нет. Мол, какая разница, с кем я, если я счастлив? 35% человек стоят посредине между первой и второй точкой зрения.

Складывается впечатление, что общество в целом отчасти обеспокоено этой ситуацией, а отчасти адаптировалось к ней, научилось с ней жить и не считает нужным как-то ее менять.

Все было бы не так страшно, если бы от этого не страдали дети. Если на момент развода люди успели родить хотя бы одного ребенка, он от этого развода обязательно пострадает. Это непременно станет для него психологической травмой. Конечно, ее можно смягчить, если расстаться культурно и без скандалов, сохранить хорошие отношения, продолжать видеться с ребенком. Но, во-первых, это событие все равно на него повлияет. Во-вторых, далеко не всегда людям удается расстаться настолько мирно.

Если развод происходит жестко, ребенок нередко чувствует себя ненужным одному из родителей, нелюбимым, покинутым. В ряде случаев он теряет веру в любовь. Мол, уж я-то своими глазами видел и на своей шкуре прочувствовал, чем кончается эта ваша «любовь». Нет, вы меня на эту удочку не поймаете, я на эти дешевые фокусы не ведусь! Врешь, не возьмешь!

Один пример неудачного брака собственных родителей убеждает такого ребенка больше, чем тысяча примеров удачных браков, которые он увидит впоследствии.

|

| Медиа зачастую формируют у молодых людей завышенные запросы к любовному партнеру. Фото Интерпресс/PhotoXPress.ru |

Бывает также, что семейная женщина попадает в неприятную ситуацию, хорошего выхода из которой просто нет, и можно говорить лишь о меньшем зле. Например, ее муж начинает вести себя грубо, резко, доходит до рукоприкладства. Слов не понимает. Что делать женщине в этой ситуации? Терпеть побои и ждать, пока ее не прибьют окончательно? Конечно, нет. Разводиться? Да, многие так и делают. Но в этом случае она попадает в категорию РСП – «разведенки с прицепом», как цинично называют это некоторые мужчины.

Конечно, дети – ценность, но очень часто они мешают женщине снова наладить личную жизнь. Большинство мужчин воспринимают ее как временный вариант – перекантоваться в поисках «большой и чистой любви», то есть женщины без детей от прошлых браков.

Хотя, конечно, это не приговор. В принципе такая женщина может повторно выйти замуж и вновь надолго обрести счастье в личной жизни. Ее шансы будут выше, если она красива, мила в общении и не требует от следующего мужа слишком многого. Допустим, он выглядит заметно старше ее, не слишком харизматичен, почему и не может найти бездетную юную красотку, но в общем, хороший и надежный парень.

Какой же вывод из всего этого? На мой взгляд, и советская модель, когда общество и государство на всяких собраниях порой чуть ли не заставляло людей сохранять семьи, даже когда отношения явно изжили себя, и нынешняя модель, когда люди готовы разбежаться по любому поводу, – это крайности. Наиболее здоровый вариант – попробовать помириться самим. Если не выходит – сходить вместе к психологу. И разводиться только в том случае, если и это не помогает, и вообще все уже бесполезно.

А вообще полигамен ли человек по своей природе или моногамен? По словам ученых, человек как биологический вид еще не завершил свою эволюцию и окончательно не определился, один ему партнер нужен на всю жизнь или много. Известный американский биолог Роберт Сапольски отвечает на этот вопрос так: «Человек ситуативно моногамен». То есть в принципе способен годами хранить верность своему партнеру, но за всю жизнь может этого партнера один или несколько раз сменить. «Вы с ним навсегда?» – «Пока да, а там посмотрим».

И все же какие люди счастливее? Те, кто всю жизнь живет с одним партнером по браку, или те, кто время от времени партнеров меняет и за всю жизнь успевает побыть в нескольких или даже многих отношениях? Первые не ведают боли расставания, тоски по потерянному раю, не ходят с разбитым сердцем. С другой стороны, они всю жизнь живут «в одном мире»: любуются одним и тем же лицом, ласкают одно и то же тело, говорят о любви с одним и тем же человеком и т.д.

Полигамный же человек, время от времени меняющий партнеров, познает в этой жизни больше ада и больше рая, больше страданий и больше радостей. Он успевает пожить во многих мирах. Конечно, он знает противоположный пол лучше, чем тот, кто всю жизнь был с одним-единственным человеком и в мельчайших подробностях изучил его – но почти ничего не знает о других.

Так,Чехов иронически говорил о своем коллеге – писателе-гуманисте Владимире Короленко, что тот «слишком хороший человек. А чтобы стать хорошим писателем, ему нужно хотя бы раз изменить жене». Хотя и без этого Короленко стал классиком, пусть и второго ряда.

Впрочем, практика – критерий истины. Если вы счастливы, время от времени меняя партнеров, значит, вам лучше их менять. Если вы счастливы, живя всю жизнь с одним человеком и храня ему верность, значит, это и есть ваш путь.

Правда, есть еще третий вариант. Когда время от времени меняют вас – видимо, для профилактики, как трубы при капремонте. Здесь можно утешить себя тем, что вам это нужно для личностного роста. И что, если бы один замечательный человек когда-то не бросил вас, вы бы не встретили другого человека, еще более замечательного.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.