Что будет с российской деревней

Российские деревни вымрут к 2036 году. Их уже не спасти

Финансирование программы развития села составляет 1,255 триллиона рублей. Однако русское село почти умерло. Молодёжь уезжает в города, а средний возраст спивается и живёт на копейки.

При этом общий рублёвый объём проекта «помощи селу» рассчитан с точностью до 1500 рублей. Только что-то он не помогает…

На самом деле программа не очень-то и новая, поскольку представляет собой обновлённую версию программы комплексного развития сельских территорий на 2020-2025 годы, принятой в 2019 году.

Следите за руками, что называется.

Позже чиновники его переименовали в Государственную программу развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы с общим объёмом финансирования 1,407 триллиона. Ещё полтора триллиона ушло на программу 2013-2020 годов. И где результат?

СССР имел опыт восстановления хозяйства после войны. Через 15 лет страна запустила первый в мире искусственный спутник Земли и вывела на орбиту первый в мире космический корабль с человеком на борту.

За 13 лет после 2000 года:

Председатель аграрного комитета Государственной Думы Владимир Кашин в 2017 году заявил, что за последние 20 лет в стране исчезли 34 тысячи деревень.

Еще в десяти тысячах деревень сегодня меньше восьми жителей.

В 95 тысячах деревнях живут без газа.

Водоснабжение есть только в пяти процентах таких населённых пунктов. 30 тысяч деревень не имеют дорог с твёрдым покрытием.

Жить в таких условиях люди считают бессмысленным…

Сегодня специалисты Центра экономических и политических реформ прогнозируют к 2033-2036 годам окончательное умирание российской деревни.

Из 382,5 миллиона гектаров не используется по назначению 76,3 миллиона гектаров. Кто же получил деньги из программ развития? Агрохолдинги. По данным Счетной палаты, фермерам достаётся лишь 2% государственных субсидий.

Таким образом, агрохолдинги и несут социальную ответственность за развитие деревни. Сельские жители, разумеется, нуждаются в работе и зарплате. То есть речь о концентрации сельского населения вокруг производственных структур. По сути, это равновесная система, но необходима соответствующая инфраструктура даже в маленьких деревнях.

Разумеется, люди хотят жить в современных цивилизованных условиях. У родившихся и выросших в городах и столицах составителей программ обязано присутствовать хотя бы примерное практическое представление о том, какой должна быть деревня в современном российском мире.

Иначе будет всё то же самое: выделяем триллионы, а на выходе — разруха и нищета. И программа, рассчитанная с точностью до 1500 рублей.

Добавьте «Правду.Ру» в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Что ждёт русскую деревню?

Поэтому все мы с особым вниманием и даже нетерпением ожидаем результаты начавшейся 1 октября с. г. очередной переписи населения РФ: что она покажет, каковы будут данные о численности и составе народонаселения нашей страны, и главное – какова динамика этой численности? Ведь со времени предыдущей переписи прошло больше десяти лет, а обнадёживающих факторов в минувшем десятилетии не наблюдалось. Поэтому и нетерпение, и тревога… Ждать итогов переписи придётся более полугода, но это не означает, что до оглашения итогов ничего не ясно. Многое ясно уже сейчас, и, зная имеющиеся тенденции, можно не только прогнозировать, но и думать, какие же меры должно предпринять государство для преодоления негативных процессов и тенденций в демографической сфере. Хотя бы осознать для начала, что предпринимаемые государственными органами и лично Президентом РФ меры материальной поддержки семей с детьми если и дадут положительные результаты, то не те, которые хотелось бы получить, и очень нескоро. Надеяться только на эти меры просто нельзя. О прочих (нематериальных) факторах, влияющих на уровень рождаемости в обществе, надо тоже думать и помнить.

И в этой связи хотелось бы в виде отдельной проблемы обсудить положение с количеством россиян, проживающих в сельской местности. Почему именно в сельской – отдельно? Причина ясна: проживание в городе практически исключает многодетность, весь образ и ритм городской жизни не позволяют семье иметь детей больше одного-двух (исключения не в счёт). У профессиональных демографов большой город-мегаполис давно уже ассоциируется с понятием «демографической могилы». Семья с тремя-четырьмя детьми гораздо чаще встречается в сельской местности. А сельская местность в России стремительно теряет население. И где же резерв для повышения уровня рождаемости и естественного прироста населения страны? В №38(732) «АН» от 30.09.2020 г. («Нет дороги в Простоквашино») в цифрах и фактах даны сведения об уменьшении числа сельских жителей и об исчезновении с карты России десятков тысяч деревень. При этом сказано: «Статистика по деревням могла бы стать ещё более страшной, если бы считали реально живущих жителей, а не прописанных».

Здесь трудно удержаться, чтобы в виде отступления от темы не «бросить камень в огород» и нашей государственной статистики, и института «прописки» граждан по месту жительства.

Первое: зачем считать не реальных людей-жителей, а «прописанных»? Живёт человек в Москве или в ином мегаполисе, работает там, учится, а зарегистрирован в каком-то заброшенном домике в сельской глуши – кто он? По статистике – селянин, по факту – горожанин.

Второе: не пора ли изжить, наконец, прописку-регистрацию по месту жительства в том её виде, в котором она была учреждена в СССР в 30-е годы прошлого столетия и упрощена (но не до логического конца) в 1992 году? Разве можно считать нормальным положение, при котором «прописанные» и не прописанные граждане имеют разные права и возможности при получении (и даже покупке) жилья, при поступлении на работу, при устройстве детей в ясли, детские сады и школы, при обращении за медицинской помощью и прочими социальными услугами? Наши специалисты, менеджеры и руководители самого разного уровня при обсуждении административных, производственных и прочих вопросов в качестве чуть ли не последнего и решающего аргумента в пользу своей точки зрения любят говорить: «Это мировая практика…». Так давайте продвигать и внедрять мировую практику и в сферу контроля за проживанием и перемещением наших граждан на территории страны. Обходятся же как-то «западные цивилизации» без «прописки» своих граждан, и это не мешает им жить, работать, учиться, лечиться и т. д.

Можно, наверное, изучить мировую практику в этом вопросе и попытаться применить её в нашей стране. Тогда, в частности, и узнаем реальное, а не «статистическое» количество сельских жителей России.

В Приморском крае десятки русских крестьян-староверов, прибыв из Боливии на историческую родину, не имели никаких прав ввиду отсутствия той же пресловутой «прописки». «Жилплощади», на которой можно было бы зарегистрироваться, они естественно не имели. Построить дома не успели да и не могли получить разрешение на строительство из-за отсутствия всё того же штампа в паспорте. Неизвестно, чем бы кончилось, если бы командир соседствующей воинской части не зарегистрировал весь «личный состав» деревни на адрес этой части… (что вообще-то нонсенс – они же в воинской части фактически не жили и жить не могли, тогда зачем, и кому нужна такая «прописка»). Что же это такое? Что за штампик в паспорте, если без него ни в больницу попасть, ни ребёнка в школу определить, ни дом построить. Сильно удивлялись русские «боливийцы» чуду этому, но деваться некуда. Спасибо, что нашёлся русский офицер, который и разрубил «гордиев узел» бюрократического крючкотворства, отягчающего жизнь русских людей на русской земле.

Приведённый пример из быта русских переселенцев в Приморье наводит на мысль: а почему бы всех граждан, оказавшихся на территории РФ без «прописки», не регистрировать в ближайшем отделении полиции? Учитывая специфику деятельности органов МВД, регистрация в полицейском учреждении выглядела бы вполне логично и уж куда логичнее, чем регистрация по адресу воинской части или любого другого нежилого помещения.

Продолжая тему, хотелось бы понять: а какова вообще роль государства (во всей его многоликости) в происходящих процессах сокращения сельского населения России и в вымирании русского народа. Трудная задача, и понять её решение, хотя бы частично, ещё труднее. Но пытаться необходимо.

Для этого надо заглянуть в прошлое, но не в то «проклятое царское прошлое», когда население России увеличивалось ежегодно на миллион и более человек, а в более близкие времена. В 60-е годы ХХ века, например. Эти годы породили целую плеяду политиков, деятелей культуры и искусства, государственных и общественных деятелей, которых обобщённо называют «шестидесятниками». Про эту плеяду, их взгляды и деятельность сказано много и в самых разных аспектах, но как-то не говорилось или говорилось очень мало про влияние шестидесятников и олицетворяемой ими эпохи на демографию как науку и на формирование демографической модели поведения населения СССР, особенно русской его части. Не лишне отметить, что демографической проблемы при советской власти как бы и не существовало, по крайней мере о ней не говорилось вслух.

Одним (одной) из шестидесятников, особенно заметно отметившихся в социально-экономических (в том числе в демографических) исследованиях и в научно обоснованных рекомендациях, является Татьяна Ивановна Заславская — советский и российский социолог и экономист, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН и обладательница ещё целого ряда почётных титулов и званий. С её подачи ещё в конце 60-х годов руководство СССР взяло курс на «оптимизацию» сельских населённых пунктов и колхозно-совхозной экономики. Одним из важных звеньев, с помощью которого предполагалось вытащить советское сельское хозяйство из состояния хронического застоя и недостаточного уровня производительности труда, была объявлена ликвидация «неперспективных деревень» путём переселения их жителей в центральные усадьбы колхозов, совхозов, в районные центры и в другие – с точки зрения учёных-экономистов более перспективные поселения. Всё выглядело логично и правильно: в крупных поселениях жителям станут доступнее школы, больницы, учреждения культуры, сферы услуг, коммунального хозяйства; людям станет легче жить, производительность их труда возрастёт, а затраты на функционирование крупных поселений, разумеется, будут ниже тех же затрат на содержание множества мелких сёл и деревушек с сопоставимым количеством жителей. И начнётся рост производства сельхозпродуктов.

Но, как спустя 30 лет «гениально» сформулировал премьер Правительства РФ В. С. Черномырдин: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». В рамках этого повествования невозможно исследовать и объяснить все причины – почему «как всегда». Конечно: недостаточный уровень организаторской работы, нехватка квалифицированных управленцев, банальное недофинансирование и многое другое. Но не покидает мысль: а где в этом на вид прогрессивном начинании был человек – тот самый русский крестьянин, ради которого всё вроде бы и затевалось; учитывались ли пожелания этого человека, видел ли он благо в том, чтобы покинуть десятилетиями (а может и веками) обжитое место, оставить без присмотра могилы своих предков, покинуть то, что принято называть малой родиной, на которой он родился и вырос? Об этом, разумеется, никто не думал. Надо – значит надо! Учёные же доказали! А партия и правительство решили! Значит, всё правильно. К тому же русские сёла, не так давно пережившие сплошную коллективизацию сельского хозяйства (и всё, что с ней связано), голод и неустройство начала 30-х, затем военных и первых послевоенных лет, потерявшие в годы страшной войны огромную часть мужского населения, по большей части выглядели именно «неперспективными». А у государства не было воли и необходимых сил и средств, чтобы поддержать и улучшить условия жизни и труда в этих уже тогда умирающих деревнях, разбросанных на огромных территориях.

Спустя десять лет после окончания войны началось ещё и освоение целинных и залежных земель, которое безвозвратно забрало русскую сельскую молодёжь на эти «новые земли». Многие селяне недоумевали: в нашем-то колхозе дел вон сколько, а мужики и ребята едут куда-то за тридевять земель степь да тайгу пахать, дома там строить. А свой обжитой дом остался разваливаться, свои родные земли как следует не обрабатываются; студенты да военные приезжают помогать оставшимся старикам и бабам… Но открыто никто «не выступал», привыкли: «партия велела – комсомол ответил есть»! В результате огромных диспропорций в размерах вспаханной целины и не созданной заранее инфраструктуры по хранению, перевозке и обработке плодов новых урожаев, и при одновременной деградации старых сельскохозяйственных регионов, результаты этих начинаний были далеки от намечавшихся триумфальных прорывов и побед. Страна стала хронически недополучать со своих полей и ферм необходимое для растущих нужд страны количество продовольствия, и на ближайшие несколько десятилетий стала импортёром продуктов питания, прежде всего зерна. Не помогла и «Продовольственная программа» 1982 года, от которой осталась в памяти разве что горькая и злая шутка по поводу «вырезки из продовольственной программы»…

Упразднив колхозы, нынешние реформаторы тоже не подумали о том, что крестьян, способных самостоятельно трудиться и элементарно выживать на выделенных им паях бывшей колхозной земли, уже нет – за десятилетия они растворились в массе «трудящихся». Думать, что вчерашний колхозник, получив кусок земли, превратится в преуспевающего фермера, может только очень наивный человек, никогда на земле не только не трудившийся, но и не живший. Для деревенских же жителей бесперспективность дальнейшего проживания на селе стала слишком очевидной и, главное, не сулящей никакого выхода.

В отличие от именитых учёных с заслугами и регалиями, я бы сделал два скромных предложения.

Первое: не «оптимизировать» умирающие деревни, а всеми доступными способами поддерживать в них жизнь. А там, глядишь, к кому-то из доживающих в этих деревнях старушек приедет из города вышедший на пенсию сын, а за ним и внук, отслужив в армии или помаявшись в городе, не захочет возвращаться в шумный и пыльный мегаполис и потянется к родной земле, к родителям, и невесту с собой прихватит. Фантазия? Возможно. И даже наверняка это именно фантазия. Но! Это останется пустой фантазией только в том случае, если такие пожелания повиснут в воздухе и не будут поддержаны государством. Если же представить вполне реальную политику государства по поддержке переселенцев из городов в деревни путём предоставления им материальной поддержки во всех видах при одновременном прекращении закрытия школ и больниц в сельской местности, то что-то может получиться! Во всяком случае, это соображение не хуже фантазий о «радикальных путях» возрождения сельской жизни за счёт 40 000 000 несуществующих крестьян или путём приглашения на опустевшие русские земли миллионов китайцев.

Второе: наши соотечественники за рубежом – потомки крестьян, бежавших из России от коллективизации, раскулачивания и религиозных преследований, при последовательной и целенаправленной политике руководства России могут постепенно возвращаться на родину предков и вносить свой вклад в возрождение русского села. Об этом подробнее – в №6 журнала «Русский Дом» за 2020 год (статья «Нужна ли России своя алиЯ?»).

Нельзя сказать, что о продовольственной безопасности страны никто у нас не думает и о последствиях зависимости от импорта продуктов питания никто не беспокоится. Тем не менее вряд ли найдётся человек, который вполне серьёзно будет утверждать, что проблема обеспечения России продовольствием решена или вот-вот будет решена. Особенно это касается производства мясной и молочной продукции и её качества. О ценах – отдельный разговор: не все семьи могут позволить себе эту продукцию покупать.

Периодически в СМИ появляются публикации на эту тему, но «в набат пока не бьют», и широкие массы населения к обсуждению и поиску путей решения проблемы не привлекают. А без участия населения, сельского в первую очередь, проблему не решить. Оказаться же безоружными перед лицом нехватки продовольствия очень опасно. Генри Киссинджер (в представлении не нуждается) на заре своей политической карьеры говорил: «Контролируя нефть, мы контролируем государства. Контролируя продовольствие, мы контролируем население». Сказано сильно и ясно. Добавить нечего.

А российские сёла продолжают терять людей… Как за счёт падения рождаемости, так и ввиду растущей миграции в города, особенно в крупные, где легче найти работу, и лучше обстоят дела с медицинским обеспечением граждан и образованием детей и молодёжи.

В конце хотелось бы сказать, что пути спасения русского села и русского крестьянства надо искать не в академических и профессорских кругах и кабинетах, а поближе к земле и живущим на этой земле людям.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.

РОССИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ ВЫМИРАЕТ. КОМУ ЭТО ВЫГОДНО? А МЫ, ПОЧЕМУ МОЛЧИМ?

Российская деревня медленно вымирает. Это сравнительно слабо заметно на юге, весьма заметно в средней полосе и очевидно на севере. Во время поездки в Вологодскую область меня лично сильно поразили огромные двухэтажные бревенчатые дома, брошенные со всей утварью и уже частью пограбленные, стоящие посреди дичающих садов старых деревень. Царство запустения и безмолвия. Умершая деревня. А соседняя деревня сгорела весной с травяным палом, когда в ней остался всего один житель.

Есть, конечно, деревни, где осталось два-три жилых дома, в которых последние бабушки доживают свой век. Кого-то забрали в город дети и внуки, кто-то остается на своей земле. Рядом с городами процесс не так заметен, поскольку дома и участки часто используются под дачи. Но большую часть года там тоже царит безмолвие. А если отъезжаешь подальше от городов и от трассы, то сразу становится видно, что там давно никого не было: одинокие наклонившиеся столбы протянутого электричества, покосившиеся дома, заросшие травой улицы и… тишина…

Почему так происходит? Нужна ли стране деревня? Можно ли остановить процесс деградации? Постараемся в меру сил ответить на эти непростые вопросы.

Зачем нужна деревня: сельхозпродукция

Для начала попробуем разобраться с вопросом — зачем вообще нужна деревня? Вообще нужна ли она кому-то?

Существует довольно распространённое мнение, что население сельской местности играет малую роль в жизни стран. В лучшем случае это незнание важных фактов.

Иван Рубанов («Эксперт» №22 (611) за 2008 год) пишет:

«Взгляд на аграрную статистику — как выстрел в голову. С начала нынешнего десятилетия стоимость ввезённого продовольствия ежегодно увеличивалась приблизительно на 30% в год, и к прошлому году достигла почти 30 млрд. долларов. Некогда ведущая аграрная держава теперь покупает продуктов не меньше, чем производит сама».

Фактически мы «боремся» за первое место в мире по импорту продовольствия с Японией. При этом Япония находится в уникальной ситуации — у японцев в каком-то смысле нет другого выхода: численность населения там больше, чем в России, а территория на два порядка меньше. Т.е. им физически крайне сложно производить большое количество сельскохозяйственной продукции. Наш же резкий рост нетто-импорта продовольствия связан в основном с увеличением цен на нефть. Ниже график роста импорта продовольствия по годам:

Интересно, что если Япония занимает первое место в мире среди развитых стран по поддержке (субсидированию) своего сельского хозяйства, то у нас оно поддерживается довольно слабо, причем уровень поддержки постоянно снижается:

Когда-то Россия была ведущей аграрной державой, а сейчас импортируется продовольствия больше, чем производится внутри страны. Фактически это означает обмен невозобновляемых ресурсов на возобновляемые. Аграрный импорт практически равен стоимости российского газа, экспортируемого в Западную Европу.

Одним из существенных недостатков Советского Союза часто называлась удручающе низкая эффективность сельского хозяйства и, в частности, высокие потери на стадии переработки сельхозпродукции. Только по официальной статистике более половины картофеля, например, сгнивало на пути к потребителю. В ходе либеральных реформ последних лет ситуация кардинально ухудшилась. Во-первых, примерно в 30 раз (!) упала прямая господдержка. В итоге если в середине 80-х за тонну зерна можно было купить 3 тонны дизельного топлива, то в конце 90-х — в 10 раз меньше. Это драматически сказалось на рентабельности, а значит и на заинтересованности хозяйств в производстве сельхозпродукции. Представьте ситуацию, если например, раньше у вас был доход не слишком большой, но позволявший и семью накормить, одеть, обуть, и машину купить, и ездить к родственникам в другие города, а потом вам зарплату в 10 раз понизили. Какой смысл на такую работу ходить? Люди и переставали это делать. Но когда прекращали существовать бывшие колхозы и совхозы, это вызывало деградацию всей окрестной инфраструктуры. Например, некому становилось зимой чистить дороги (действительно — некому стало поддерживать технику, которая в состоянии это делать). А остаться зимой без дороги — это испытание не каждой семье по силам. В результате оставшиеся люди массово покидали деревни.

Впрочем, вернемся на государственный уровень. Промышленное производство продовольствия падало устрашающими темпами. Поскольку положение нужно было каким-то образом спасать, были кардинально снижены таможенные пошлины на импорт продовольствия в Россию, что вызвало волну импорта. Большое число компаний занялось этим новым бизнесом, результаты чего можно наблюдать сегодня в любом продуктовом магазине. Даже в сельской местности сегодня в магазинах продаются польские яблоки, китайские груши и финские сыры. Бананы давно стоят дешевле огурцов.

Россия умирает:

Таблица 1. Сравнение значений таможенных импортных пошлин по странам.

| Страна/регион | Значения импортных тарифов, % | |

| среднее | максимальное | |

| США | 11,9 | 379 |

| ЕС-15 | 20,5 | 219 |

| Япония | 80,1 | 2550 |

| Бразилия | 35,6 | 55 |

| Мексика | 44,4 | 450 |

| Индия | 116 | 300 |

| Россия | 13 | 25* |

*За исключением какао — 50%. Источники: Серова Е.В., IPC, АПЭ

Как видно, в среднем пошлины ниже только в США, однако там имеется несколько очень продуманных программ поддержки сельского хозяйства, благодаря чему Штаты являются крупнейшим экспортёром продовольствия в мире. Т.е. не только кормят свое собственное население, вдвое превосходящее население России, но и масштабно экспортируют продукты питания. В этом смысле равняться на США в области открытости сельскохозяйственных таможенных барьеров при диаметрально противоположной внутренней политике в области сельского хозяйства — на редкость неразумный подход. Кстати, даже в такой ситуации США используют запретительные пошлины на сельхозпродукцию (более 300%), использование же запретительных пошлин со стороны России — явно слишком строгая мера по отношению к западным производителям.

Поскольку у нас стало модно ссылаться на американцев, процитируем их ученого Мариона Энсмингера:

Часто, пытаясь оправдать малую эффективность сельского хозяйства России, всё валят на климат, мол, у нас зона рискованного земледелия. При этом как-то забывают, что Россия на 4-м месте в мире по площади пашни (на первом, кстати, США). Более того, у нас в стране сосредоточено порядка 40% площадей мирового чернозема — почв, обладающих наиболее высоким естественным уровнем плодородия (!). Также при изучении статистики легко заметить, что одним из крупнейших мировых экспортёров продовольствия является Канада, климат которой весьма суров, особенно по сравнению с югом России.

Как-то мне довелось лететь на самолёте из Сиэтла (северо-запад США) в Нью-Йорк (северо-восток США). В какой-то момент, посмотрев вниз, был удивлён ровной квадратной сеткой дорог с шагом примерно в километр, между которыми шли распаханные поля. Кое-где, как правило на углах аккуратных квадратиков росли деревья и стояли дома фермеров. И такая картина тянулась насколько хватало глаз. Я смотрел вниз и думал — это же какая мощная государственная воля. Там же, скорее всего, какие-то поля и дома уже были. Но кто-то пришёл, сказал, по линейке на карте дороги начертил — и все было воплощено на местности на огромной территории. Легла удобная сеть поднятых над полями дорог, проезжих в любое время года, с которых сравнительно легко доступны поля. И такая картина тянулась и тянулась. Вблизи городов фермерские угодья ненадолго заканчивались, но вскоре продолжались по той же сетке. Один штат сменял другой, но это приводило только к изменению шага сетки (законы штатов позволяют себе определённую вольницу относительно общей политики). И такая картина внизу продолжалась порядка полутора часов, т.е. что-то около 1500 километров.

Когда вылетаешь на самолёте из Москвы, открывается совсем другая картина. Да, поля тоже есть, однако сразу заметно, что большая их часть не распахана. Причём распаханные тяготеют к дорогам. Интересно, что с высоты замечательно видна государственная граница России и Белоруссии. Сразу по выезде из России видно, что распахано буквально всё, каждый клочок земли. Там есть, конечно, нюансы, связанные с эффективностью сельского хозяйства (на государственном уровне требуется распахивать всё), но мы же с вами про государственную политику говорим, т.е. чего хочет государство. И выше были приведены три примера, показывающие, как можно увидеть кардинальную разницу в государственной политике, что называется, невооружённым взглядом. Было бы желание просто обратить внимание.

Какие выводы можно сделать:

Деревня и земля

В ситуации, когда продукция сельского хозяйства стала стоить дешевле, чем топливо, необходимое для того, чтобы эту продукцию собрать, единственной ценностью, которой обладали крупные сельскохозяйственные предприятия, осталась земля.

С принятием нового Земельного кодекса, разрешившего торговлю землёй, многие хозяйства, располагавшиеся у трасс и вблизи городов, были либо сразу скуплены, либо обанкрочены и скуплены. Сельскохозяйственная деятельность при этом либо прекращалась, либо оставлялась только как «прикрытие». Наибольшей стоимостью в России обладает не сельскохозяйственная земля, а земля под застройку. Перевод земель в категорию, разрешающую застройку — сложная процедура, требующая времени и средств. При этом закон формально требует землю сельхозназначения обрабатывать, и если земля не обрабатывается 3 года — она должна изыматься. Строгость наших законов компенсируется гибкостью при их исполнении. В итоге распахивается только часть земель (обычно поля, которые видно с трассы), что позволяет снизить размер всех видов издержек и не думать об обработке полей, расположенных в глубине территории (т.е. о большей части земель). В итоге даже в центральной России велик процент полей, которые не обрабатывались по 15, а местами и по 20 лет.

Выводы:

Деревня и администрация

Вопреки часто встречающемуся убеждению, местная администрация в какой-то момент перестала быть заинтересована в развитии сельской местности. Люди, в т.ч. увлеченные созданием новых сельских проектов, благодаря которым количество людей в деревнях будет возрастать, думают, что их должны поддержать. Но это не так.

Точнее — на уровне личных отношений конкретный глава района или сельской администрации может и поддержать какой-то проект, однако надо чётко понимать, что с точки зрения местного бюджета они, как правило, не заинтересованы в подобных проектах.

Как уже не раз говорилось выше, производство сельхозпродуктов в массе своей давно ниже уровня рентабельности. Это не случайность, а закономерность в силу ряда вполне объективных факторов. Практически любой глава района не раз наблюдал очередной многообещающий проект, который вместо планировавшейся крупной отдачи либо еле балансировал на грани рентабельности, либо закрывался совсем. Низкое доверие к новым проектам основано на реальном опыте.

При этом жителей деревень необходимо обеспечивать школой, медицинской помощью, телефоном, пожарной командой, ремонтировать дорогу, нанимать технику для чистки дороги зимой, ремонтировать линию электропередач, оплачивать горящие в селе по ночам фонари, оплачивать потери в линии и в трансформаторе, и т.д. А если деревня перестает быть населённым пунктом или оттуда все уезжают, то эти очень ощутимые для скудного местного бюджета расходы можно не делать. В итоге для уничтожения деревни как населенного пункта теперь достаточно, чтобы в деревне просто не осталось ни одного прописанного жителя, причем местный муниципалитет будет скорее заинтересован в таком раскладе.

Справедливости ради заметим, что это не первое серьёзное сокращение числа деревень. Если в 18-19 веках крестьяне часто селились рядом с обрабатываемыми полями в весях и на выселках, то в 20 веке прошло две волны. Одна — коллективизация в 20-30-х, другая — укрупнение колхозов в 50-х. Небольшие деревни тогда перестали существовать. Сейчас, после катастрофы в сельском хозяйстве России, растянувшейся на 20 лет, деревни исчезают катастрофически.

Вывод:

Заключение

Кто-то, не слишком знакомый с предметом, может сказать:

«Какая-то слишком мрачная картина нарисована, не может такого быть. Ведь кормил же кто-то 140 миллионов населения России в 90-е, в т.ч. после дефолта, когда мы не могли закупать продукты?»

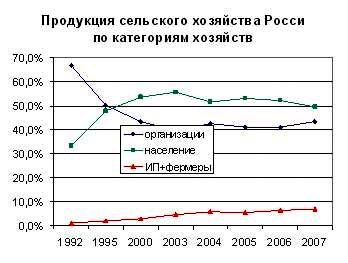

Что можно на это ответить… Ниже приведена схема структуры продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств (в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу).

Это официальная статистика, и у федеральной службы нет причин преувеличивать роль населения. (От меня: я не верю официальной «статистике» РФ) Население кормило себя само или при помощи «окорочков буша», или «китайской продовольственной помощи»? Доля личных хозяйств достигла максимума (56,5%) в 2002 году, потом начала медленно снижаться. Площадь земель личных подсобных хозяйств на 2011 год составляет примерно 2.5% от площади сельхозугодий страны. Подумайте сами, чем мы будем питаться, если завтра Запад границы перекроет. источник-1