Что будет с цитоплазмой если ее нагреть или охладить

Что будет с цитоплазмой если ее нагреть или охладить

Работа 2. Влияние высокой температуры на проницаемость цитоплазмы

Избирательная проницаемость – это свойство живой цитоплазмы сохранять постоянство внутренней среды. При повреждении клетки цитоплазма утрачивает это свойство и вещества, которые содержатся в клеточном соке, свободно выходят наружу. Степень повреждения коррелирует с количеством веществ, которые поступают в окружающую среду. Таким образом, интенсивность выхода веществ из клетки является критерием ее повреждения. Количество пигмента беталаина, который высвобождается из поврежденных клеток, легко определяется с помощью колориметрического метода.

При нагревании растительной ткани до температур выше оптимальной в клетках нарушается обмен веществ: происходит разобщение дыхания и фосфорилирования, прекращается синтез белков и усиливается их распад, накапливаются ядовитые вещества. При более высоких температурах резко повышается проницаемость цитоплазматических мембран, а затем наступает коагуляция белков и отмирание клеток.

Ход работы. Вырежьте 7 прямоугольных кусочков размером 310

40 мм из корнеплода красной свеклы таким образом, чтобы все они располагались приблизительно на одинаковом расстоянии от середины корнеплода. Поместите кусочки в стакан и многократно промойте водопроводной водой до полного обесцвечивания промывных вод. Подготовленный таким образом растительный материал оставьте в стакане под слоем воды.

В термостойком стакане нагрейте воду до 75 °С и погрузите в нее один кусочек свеклы ровно на 1 мин, а затем перенести в пробирку с 10 см 3 холодной дистиллированной воды, предварительно подписав ее. Те же действия производите и с другими кусочками, но при температурах 70, 65, 60, 55, 50, 45 °С. Охлаждение воды до этих температур осуществляйте добавлением холодной воды.

Затем встряхивайте содержимое пробирок в течение 15 мин и определите интенсивность окраски жидкости на КФК-2, используя зеленый светофильтр ( нм), против дистиллированной воды. Результаты запишите в таблицу 7.

Определение влияния высоких температур на проницаемость цитоплазмы

Что будет с цитоплазмой если ее нагреть или охладить

Что произойдёт с цитоплазмой клетки, если её сильно нагреть или заморозить?

Ответ запишите одним словом

На каком из рисунков представлена неклеточная форма жизни?

На рисунке Г изображён вирус. Вирусы относятся к неклеточной форме жизни, так как не состоят из клеток.

Какой из этих организмов является автотрофным?

Правильный ответ — растение.

По типу питания растения являются автотрофами, так как в ходе фотосинтеза могут образовывать питательные вещества.

Отметьте на рисунке лист с дуговым, сетчатым и параллельным жилкованиями.

Какова функция жилок на листьях?

Жилки — это элементы проводящей системы листа.

Для какого класса растений характерно дуговое жилкование?

Ответ запишите одним словом в именительном падеже.

В большинстве случаев однодольные растения имеют листья с дуговым или параллельным жилкованием, а двудольные с сетчатым.

Растения подвержены разным заболеваниям: бактериальным и вирусным.

Распределите заболевания растений в соответствии с их инфекционной природой.

Правильный ответ должен содержать следующие заболевания в двух столбцах:

Какую инфекционную природу имеет мучнистая роса и как она выглядит?

Правильный ответ должен содержать следующие позиции:

1) ответ на первый вопрос — грибковую;

2) ответ на второй вопрос — как белый налёт;

Мучнистая роса — грибковое заболевание, поражающее растения.

Цитоплазма клетки не может выдержать чрезмерно высокой или низкой температуры. При таком воздействии она разрушится, а за ней погибнет и клетка.

Что будет с цитоплазмой если ее нагреть или охладить

Подробное решение параграф § 21 по биологии для учащихся 10 класса, авторов Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов A.M. Углубленный уровень 2019

Вопрос 1. Какие виды движения в природе вы знаете?

Биологическое, химическое, физическое, механическое (реактивное, колебательное, поступательное, вращательное, прямо — и криволинейное).

Вопрос 2. Какой механизм лежит в основе движения организмов?

Механическое движение способны вызвать химические превращения в клетках организма. Субстратом жизни служат полимерные молекулы белков и нуклеиновых кислот. Все процессы в живом организме происходят вследствие химических реакций между этими и другими молекулами, составляющими живой организм или поступающими в организм.

Также у живых организмов в основе некоторых движений лежат ответные реакции на раздражение.

Вопрос 3. Из каких элементов состоит цитоплазма клетки?

Цитоплазма представляет собой полужидкую внутреннюю среду клетки — гиалоплазму — и расположенные в ней органоиды клетки и клеточные включения.

Вопрос 4. Какие компоненты образуют цитоскелет?

В состав цитоскелета входят три вида компонентов: микрофиламенты — тонкие нити белка актина, микротрубочки — более толстые нити, построенные из белка тубулина, и промежуточные филаменты, которые представляют собой наименее изменчивую часть данного образования.

Вопрос 5. Какова роль клеточного центра в клетке?

Клеточный центр участвует в построении цитоскелета, а во время митоза и мейоза участвует в построении веретена деления. Образует цитоскелет клетки: цитоплазматические микротрубочки расходятся во все стороны из этой области и определяют геометрию клетки, действуя как рельсы, ориентирующие перемещение различных органелл.

Вопрос 6. Чем представлены органоиды движения клетки? Каково их строение?

Органоиды движения клетки представлены ресничками и жгутиками. В основании как первых, так и вторых лежат базальные тельца, совершенно идентичные центриолям (центриоли являются их матрицами).

Тело жгутика образовано девятью группами микротрубочек, расположенных по кругу, и двумя микротрубочками в центре.

Ресничка имеет точно такое же внутреннее строение. Она отличается от жгутика размерами (длина жгутика в среднем составляет 200 нм, тогда как реснички не бывают длиннее 10 нм).

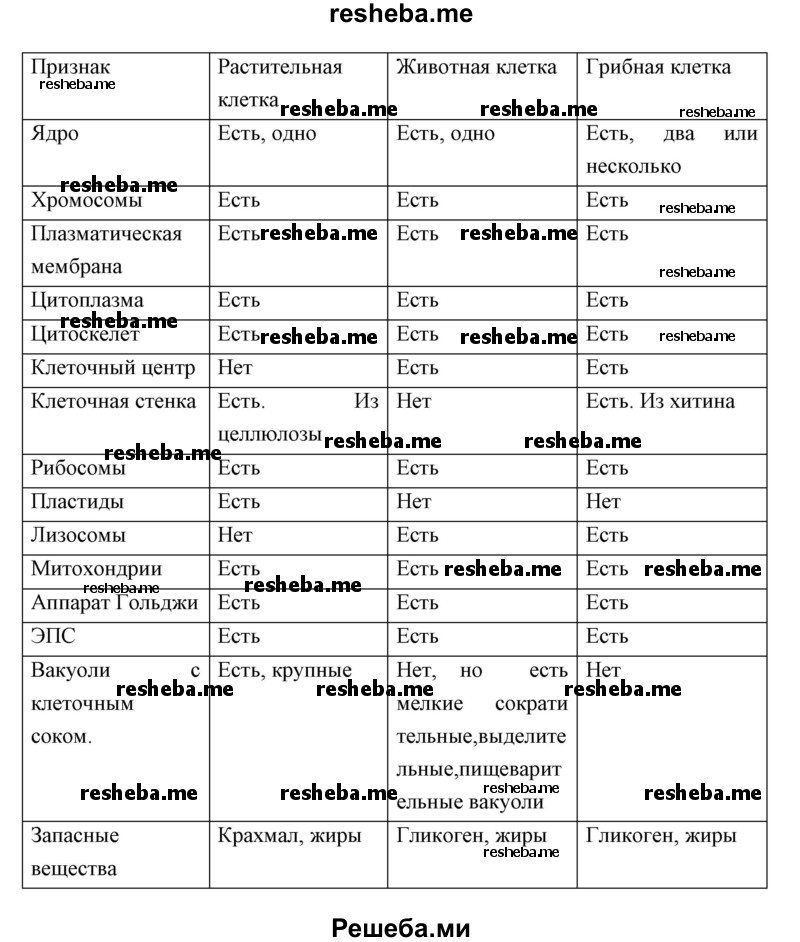

Вопрос 7. Составьте сравнительную таблицу, характеризующую клеточное строение растительной, животной и грибной клеток. Продолжайте её заполнение при изучении последующих параграфов.

Вопрос 8. Используя интернет — ресурсы и дополнительную литературу, подготовьте эссе «Универсальный характер биологического движения».

Все живые организмы пребывают в постоянном движении. В повседневной жизни мы сталкиваемся в основном с движением, которое осуществляется благодаря работе мышц, — это и бег кота, и полет бабочки, и ползание дождевого червя, и плавание карася. В основе этих внешне столь различных форм движения лежит активность мышечных волокон. Но не только сокращение мышц обеспечивает движение. Одноклеточные организмы, например амебы, жгутиконосцы, инфузории, тоже обладают способностью к перемещению в пространстве (движение с помощью жгутиков и ресничек, а амебовидное движение — один из самых распространенных способов перемещения клеток). Перемещения разного рода осуществляются и внутри самих клеток — движение вакуолей, транспортных пузырьков, содержащих выработанный клеткой секрет, изменение формы клетки и образование перетяжки между дочерними клетками в ходе клеточного деления, расхождение хромосом делящейся клетки.

Из приведенных примеров следует, что движение всех живых организмов является механическим движением, т.е. оно является универсальным для всех живых организмов. Значит, несмотря на огромное разнообразие форм движения живых существ, все они оказываются достаточно сходными и основанными на одних и тех же молекулярных механизмах.

Все процессы в живом организме происходят вследствие химических реакций между молекулами белков, нуклеиновых кислот и другими молекулами, составляющими живой организм или поступающими в организм. Именно химические реакции и являются причиной механического движения живых организмов. Каким же образом?

Среди различных белков, составляющих организм, важную роль играют молекулы, получившие название белки–молекулярные моторы. Они химические превращения способны вызвать механическое движение. Характерным свойством таких молекул является способность изменять свою форму, т.е. взаиморасположение отдельных составляющих молекулы. Примером такого белка является миозин, молекула которого при наблюдении в электронный микроскоп видна как короткая толстая нить с утолщением — головкой на одном из концов. Эта головка способна поворачиваться относительно нити.

При повороте головка способна совершать механическую работу. Откуда берется энергия для такой работы? Ее поставляет молекула АТФ — универсальный источник энергии для клеток всех живых организмов.

Однако при движении головки относительное изменение длины молекулы миозина оказывается незначительным. Мышцы, созданные из таких молекул, могли бы сокращаться на единицы процентов (реальное сокращение мышц может доходить до 50 %). И природа «исхитрилась» создать мотор, работающий циклически, подобно тепловым двигателям, созданным человеком. Правда, произошло это за миллиарды лет до создания человеком тепловых двигателей. Биологический двигатель состоит из двух молекул — миозина, осуществляющего движение, и актина, молекулы которого, соединяясь между собой, образуют длинные тонкие нити.

Это доказывает исследование амебоидного движения, которое показало, что в прилежащем к наружной плазматической мембране амеб слое цитоплазмы имеется сеточка из нитей актина и миозина. Сокращение и расслабление этой сеточки фактически изменяет упругость наружной оболочки, в результате чего цитоплазма перетекает в область, где эта упругость меньше. В этой области образуется вырост — псевдоподия, которая закрепляется на окружающих амебу телах. Затем вещество амебы постепенно перекачивается в область, где закрепилась псевдоподия, после чего цикл повторяется. Подобный способ движения характерен также для лейкоцитов. Перемещаясь, как амебы, эти клетки скапливаются вокруг проникших в организм инородных объектов и нейтрализуют их вредное воздействие на организм.

Жгутики и реснички не содержат мышц. Под микроскопом видно, что жгутики и реснички состоят из микротрубочек, образованных молекулами белков. К каждой микротрубочке прикреплены ручки, образованные белком — молекулярным мотором. А сам цикл движения состоит в том, что ручки микротрубочки цепляются за соседнюю микротрубочку, затем, изгибаясь, подтягивают соседнюю микротрубочку, после чего, отцепляясь, возвращаются в исходное положение. Таким образом, функцию актина в актин — миозиновом комплексе в данном случае выполняют микротрубочки. Если микротрубочки одним концом скреплены между собой, то при циклическом движении ручек происходит изгиб микротрубочек.

Вопрос 9. Почему в процессе эволюции в роли основных структурных элементов мембран стали выступать именно липиды, а не белки или углеводы?

Физико — химические свойства компонентов мембраны были тщательно подобраны в ходе эволюции так, чтобы:

• мембрана разделяла «внутренний мир» клетки от окружающего ее пространства;

• но в то же время осуществляла взаимодействие клетки с внешней средой, избирательно пропуская многие вещества;

• мембрана была функционально динамичной (микровязкость и фазовые переходы липидов позволяют это).

• создалась среда для протекания множества биохимических и энергетических процессов;

• создалась эффективная платформа для функционирования и взаимодействия мембранных белков.

• компоненты мембраны активно участвовали в процессах, протекающих в мембранах и клетке в целом.

Все это возможно благодаря липидам, и хотя, большую часть полезной работы выполняют белки, которыми мембрана буквально «нашпигована», роль липидного матрикса очень велика. Липиды — это не просто «океан», в котором «плавают» белки. Это «умный океан», благодаря которому возможно существование клеток.

Вопрос 10. Обсудите с одноклассниками, какие известные вам структуры клетки не входят в состав её цитоплазмы и почему.

Цитоплазма представляет собой полужидкую внутреннюю среду клетки, которую называют гиалоплазмой. Но в клетке есть структуры, которые не входят в состав её цитоплазмы, — это цитоскелет, клеточный центр и органоиды движения (реснички и жгутики). Эти структуры созданы тонкими белковыми нитями и микротрубочками. Также в состав цитоплазмы не входят цитоплазматическая мембрана и ядро. Потому что их функции кардинально отличаются от функций цитоплазмы. Так мембрана выполняет барьерную, структурную, защитную, регуляторную функции, а ядро содержит генетическую информацию и управляет жизнедеятельностью клетки.

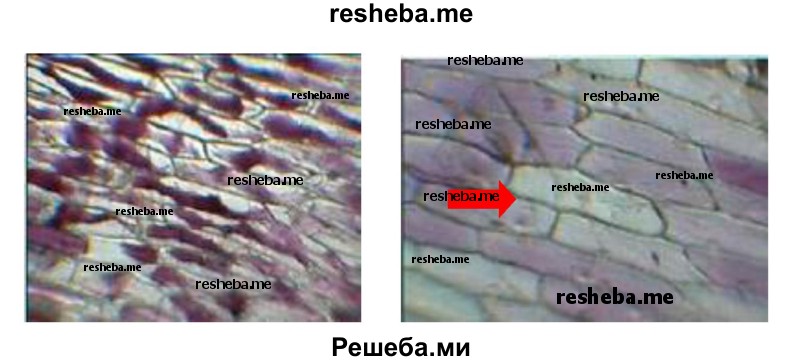

Вопрос 11. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 «Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука».

Цель: познакомиться с плазмолизом растительной клетки.

Оборудование: микроскоп, покровные и предметные стёкла, препаровальная игла, пипетка, фильтровальная бумага, репчатый лук.

Реактивы: вода, дистиллированная вода, раствор йода, 3 % — ный раствор хлорида натрия.

1.Приготовьте временный препарат растительной клетки. Для этого отделите от кусочка луковицы мясистую чешуйку. Пинцетом снимите с внутренней стороны чешуйки тонкую плёнку. Положите кусочек плёнки на предметное стекло, нанесите на него каплю раствора йода и накройте покровным стеклом.

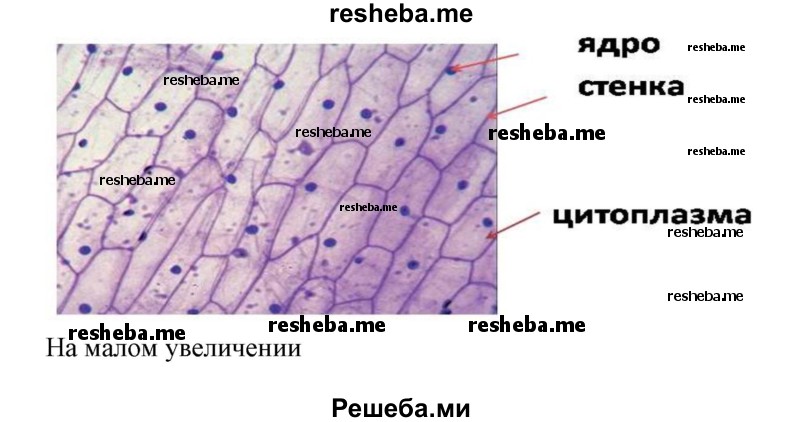

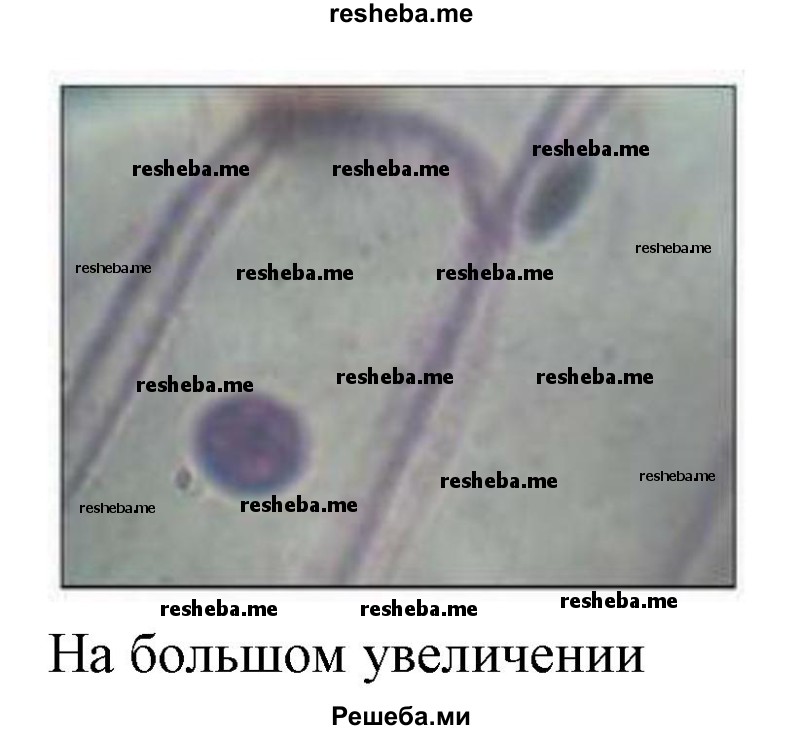

2. Рассмотрите препарат при малом, а затем при большом увеличении. Найдите клеточную стенку, окрашенное йодом ядро (возможно, и ядрышки), цитоплазму, неокрашенные вакуоли. Зарисуйте и подпишите увиденное.

На малом увеличении

На большом увеличении

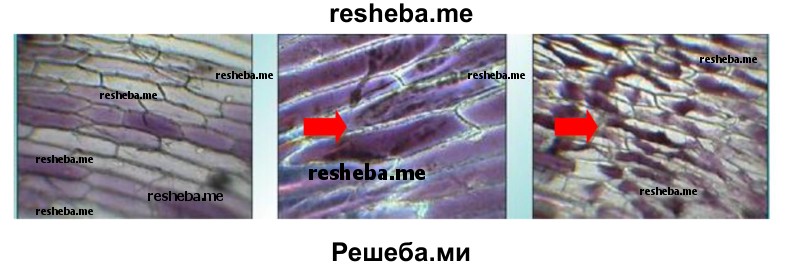

4. Нанесите на один край покровного стекла 3 % — ный раствор хлорида натрия, а с противоположной стороны положите полоску фильтровальной бумаги, которая впитает часть воды. Наблюдайте за состоянием цитоплазмы в клетках (при большом увеличении). Вода из цитоплазмы клетки будет переходить в окружающую среду. Объём цитоплазмы при этом уменьшится, и она начнёт отходить от клеточных стенок. Постепенно цитоплазма примет форму шара. Это явление называют плазмолизом. Зарисуйте увиденное, объясните происходящий процесс.

Плазмолиз происходит в результате того, что под воздействием более концентрированного внешнего раствора вода выходит из клетки (изменяется осмотическое давление), наблюдается отхождение протоплазма от клеточных стенок, в результате потери вакуолями (уменьшаются в размерах) и протоплазмой части воды.

5. Добавьте под покровное стекло дистиллированную воду. Что происходит с цитоплазмой? Это явление называют деплазмолизом. Зарисуйте увиденное. Сделайте вывод.

Цитоплазма клеток насыщается водой и востанавливает исходное состояние.

Вывод: цитоплазма эластична, вследствие этого она способна в гипертоническом растворе отставать от оболочки клетки, а в гипотоническом вновь восстанавливать первоначальное положение. Мембрана полупроницаема: пропускает воду и не пропускает растворенные в ней вещества. Плазмолиз и деплазмолиз можно наблюдать только в живых клетках.

О космическом тепле и холоде

В жаркие летние дни самое время поговорить о жаре и холоде космоса. Благодаря научно-фантастическим фильмам, научно- и не очень научно-популярным передачам, у многих закрепилось убеждение, что космос — это невообразимо холодное место, в котором самое главное — найти как согреться. Но на самом деле все гораздо сложнее.

Фото космонавта Павла Виноградова

Чтобы разобраться тепло или холодно в космосе, надо сначала вернуться к азам физики. Итак, что такое тепло? Понятие температуры применимо к телам, чьи молекулы находятся в постоянном движении. При получении дополнительной энергии, молекулы начинают двигаться активнее, а при потере энергии — медленнее.

Из этого факта следует три вывода:

1) у вакуума температуры нет;

2) в вакууме есть только один способ теплопередачи – излучение;

3) объект в космосе, фактически группу движущихся молекул, можно охладить, если обеспечить контакт с группой медленно движущихся молекул или нагреть, обеспечив контакт с быстро движущейся группой.

Первый принцип используется в термосе, где вакуумные стенки удерживают температуру горячего чая и кофе. Точно так же перевозят сжиженный природный газ в танкерах. Второй принцип определяет так называемые условия внешнего теплообмена, то есть взаимодействие Солнца (и/или других источников излучения) и космического аппарата. Третий принцип используется при проектировании внутренней конструкции космических аппаратов.

Когда говорят о температуре космоса, то могут подразумевать две разные температуры: температуру рассеянного в пространстве газа или температуру тела, находящегося в космосе. Как все знают, в космосе вакуум, но это не совсем так. Почти все пространство там, по крайней мере внутри галактик, наполнено газом, просто он настолько сильно разрежен, что не оказывает почти никакого теплового воздействия на помещенное в него тело.

В разреженном космическом газе молекулы встречаются крайне редко, и воздействие их на макро тела, такие как спутники или космонавты, незначительно. Такой газ может быть разогрет до экстремальных температур, но из-за редкости молекул, космические путешественники его не почувствуют. Т.е. для большинства обычных космических аппаратов и кораблей совсем не важно какая температура у межпланетной и межзвездной среды: хоть 3 Кельвина, хоть 10000 градусов Цельсия.

Важно другое: что из себя представляет наше космическое тело, какой оно температуры, и какие источники излучения есть поблизости.

Главный источник теплового излучения в нашей Солнечной системе — это Солнце. И Земля довольно близко к нему, поэтому, на околоземных орбитах очень важно настроить «взаимоотношения» космического аппарата и Солнца.

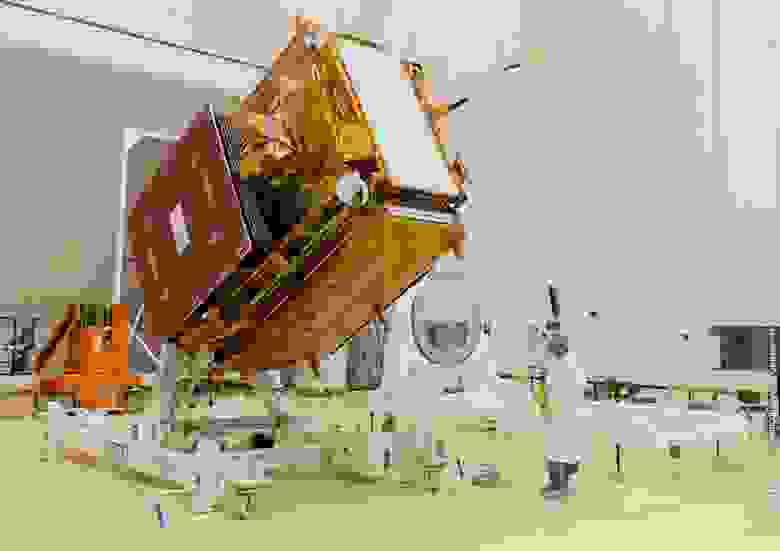

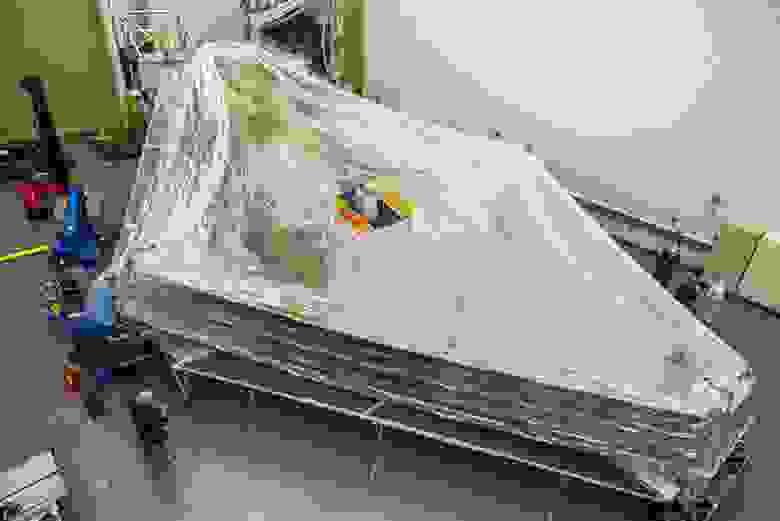

Чаще всего рукотворные объекты в космосе стараются укутать в многослойное одеяло, не дающее теплу спутника уходить в космос и не позволяющее лучам Солнца поджаривать нежные внутренности аппарата. Многослойное одеяло называется ЭВТИ — экранно-вакуумная теплоизоляция, «золотая фольга», которая на самом деле не золотая и не фольга, а покрытая специальным сплавом полимерная пленка, похожая на ту, в которую заворачивают цветы.

Впрочем, в некоторых случаях и у некоторых производителей, ЭВТИ не похожа на фольгу, но выполняет ту же изолирующую функцию.

Иногда некоторые поверхности спутника специально оставляют открытыми для того, чтобы они или поглощали солнечное излучение, или отводили в космос тепло изнутри. Обычно в первом случае поверхности покрывают черной эмалью, сильно поглощающей излучение Солнца, а во втором – белой эмалью, хорошо отражающей лучи.

Бывают случаи, когда на борту космического аппарата приборы должны работать при очень низкой температуре. Например, обсерватории «Миллиметрон» и JWST будут наблюдать тепловое излучение Вселенной и для этого и зеркалам их бортовых телескопов, и приёмникам излучения нужно быть очень холодными. На JWST главное зеркало планируется охлаждать до — 173 градусов Цельсия, а на «Миллиметроне» — ещё ниже, до — 269 градусов Цельсия. Для того, чтобы Солнце не нагревало космические обсерватории, они укрываются так называемым радиационным экраном: своеобразным многослойным солнечным зонтиком, похожим на ЭВТИ.

Кстати, как раз для таких «холодных» спутников важным становится небольшой нагрев от разреженного космического газа и даже от заполняющих всю Вселенную фотонов реликтового излучения. Отчасти поэтому, что «Миллиметрон», что JWST отправляют подальше от теплой Земли в точку Лагранжа, за 1,5 млн км. Кроме солнечных зонтиков на этих научных спутниках будет сложная система с радиаторами и многоступенчатыми холодильниками.

Перегрев является одним из препятствий в создании космического аппарата с мощным ядерным источником энергии. Электричество на борту получается из теплоты с КПД гораздо меньше 100%, поэтому излишек тепла приходится сбрасывать в космос. Традиционные, используемые сейчас радиаторы были бы слишком большими и тяжелыми, поэтому сейчас в нашей стране проводятся работы по созданию капельных холодильников-излучателей, в которых теплоноситель в виде капелек пролетает через открытый космос и отдает ему тепло изучением.

Главный источник излучения в Солнечной системе – это Солнце, но планеты, их спутники, кометы и астероиды, вносят свой весомый вклад в тепловое состояние космического аппарата, который пролетает около них. Все эти небесные тела обладают своей температурой и являются источниками теплового излучения, которое, к тому же, взаимодействует со внешними поверхностями аппарата иначе, чем более «горячее» излучение Солнца. А ведь планеты еще и отражают солнечное излучение, причем планеты с плотной атмосферой отражают диффузно, безатмосферные небесные тела – по особому закону, а планеты с разреженной атмосферой типа Марса – ещё совершенно иначе.

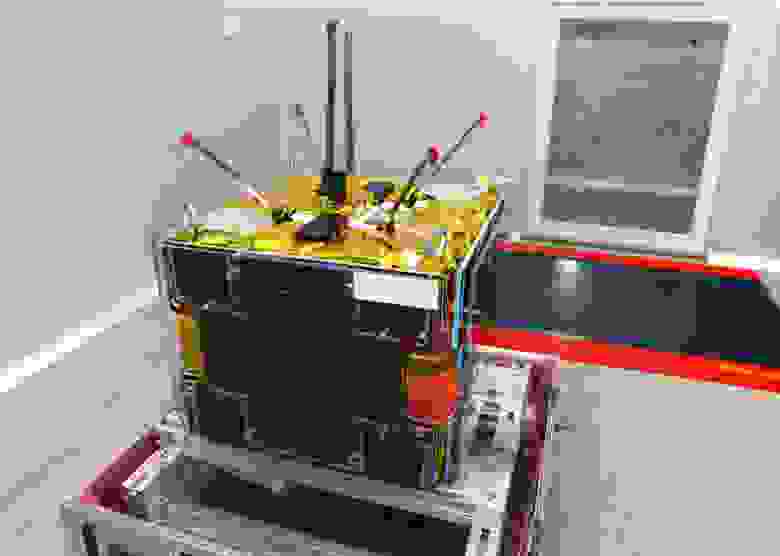

При создании космических аппаратов требуется учитывать не только «взаимоотношения» аппарата и космоса, но и всех приборов и устройств внутри, а также и ориентацию спутников относительно источников излучения. Для того чтобы одни не нагревали других, а третьи не замерзали, и чтобы поддерживалась рабочая температура на борту, разрабатывается отдельная служебная система. Она называется «Система обеспечения теплового режима» или СОТР. В нее могут входить нагреватели и холодильники, радиаторы и тепловоды, датчики температуры и даже специальные компьютеры. Могут использоваться активные системы или пассивные, когда роль обогревателей выполняют работающие приборы, а радиатора — корпус аппарата. Именно такая простая и надежная система создана для частного российского спутника «Даурии Аэроспейс».

Более сложные активные системы задействуют циркулирующий теплоноситель или тепловые трубы, подобные тем, что часто используются для отвода тепла от центрального процессора к радиатору в компьютерах и ноутбуках.

Соблюдение теплового режима, зачастую, оказывается решающим фактором работоспособности аппарата. Например, чуткий к перепадам температуры «Луноход-2» погиб из-за какой-то смехотворной горсти черного реголита на своей крыше. Солнечное излучение, которое уже не отражалось теплоизоляцией, привело к перегреву оборудования и выходу из строя «лунного трактора».

В создании космических аппаратов и кораблей, соблюдением теплового режима занимаются отдельные инженерные специалисты по СОТР. Один из них — Александр Шаенко из «Даурии Аэроспейс», занимался спутником DX1, и он помог в создании данного материала. Сейчас Александр занялся чтением лекций о космонавтике и созданием собственного спутника, который послужит популяризации космоса, став самым ярким объектом в небе после Солнца и Луны.

Поэтому нам в «Даурии» нужен новый специалист по СОТР. Если у вас есть такой знакомый, пусть напишет в наш сколковский офис.