Что бы вы понимали фраза

Люди, использующие эти 3 фразы, отличаются низким уровнем эмоционального интеллекта

Хочу поделиться с вами одним очень интересным психологическим методом, который способен значительно улучшить жизнь.

По крайней мере для меня это сработало. Этот метод основан на умении слышать слова других людей на нескольких уровнях, и, благодаря этому, понимать, что они в действительности пытаются вам сказать, и стоящую за этим мотивацию.

И если получится по-настоящему вслушаться в их слова, то вы можете с удивлением осознать, что во многих случаях вы понимаете их мотивацию лучше, чем они сами.

Этот метод имеет прямое отношение к тому, что мы называем эмоциональным интеллектом.

Да-да, я знаю, звучит слегка пафосно и не от мира сего. Так что давайте-ка побыстрее перейдем к практическому применению этой методики, заключающейся в том, чтобы прислушиваться в речи собеседника к определенным токсичным фразам и вербальным подсказкам, характерным для людей с низким уровнем эмоционального интеллекта.

Следующие примеры помогут вам понять, к чему именно вам следует присматриваться в окружающих вас людях. После вы узнаете, о чем в действительности говорят эти фразы, и что это может сказать об их личности.

Токсичная фраза №1: «Я так тебя понимаю».

Представьте себе одну гипотетическую ситуацию… К примеру, вам пришлось столкнуться с какой-то неприятностью или трудностями на жизненном пути, и вы решили рассказать об этом коллеге, с которым проработали вместе несколько лет – не так уж важно, зачем. Может быть, вы нуждаетесь в доброжелательном совете. Возможно, вам хочется, чтобы вас поняли и посочувствовали.

А может, вам просто хочется выговориться.

Но после того, как вы рассказали о том, что происходит, человек, от которого ожидали внимания и понимания, отвечает вам короткой фразой из четырех слов: «Я так тебя понимаю».

А дальше возможны варианты. Возможно, этим все и ограничится, и этот человек отвернется от вас, вернувшись к своим делам. А может, он начнет в ответ рассказывать о своих проблемах и неприятностях, в лучшем случае имеющих лишь отдаленное сходство с тем, с чем пришлось столкнуться вам.

И вы начинаете спрашивать себя: «Не навязываюсь ли я этому человеку? Не выгляжу ли я нытиком? Не слишком ли затягиваю рассказы о своих проблемах?»

Ну как, знакомая ситуация? Если да, то не торопитесь с выводами и не спешите себя обвинять, мы вернемся к рассмотрению данной ситуации чуть позже.

Токсичная фраза №2: «А ты не можешь просто … »

О, эта фраза – одна из моих любимых. Еще раз представьте, что рассказываете кому-то из знакомых историю из своей жизни или описываете какую-то жизненную ситуацию.

И, как в любой хорошей истории, в вашей истории есть конфликт. В ней есть что-то, что главный герой должен преодолеть, чтобы она закончилась хорошо (вне зависимости от того, кто этот главный герой – вы или кто-то еще).

Представьте, что вы говорите что-то вроде: «Знаешь, я так устаю, когда прихожу вечером с работы, а мне нужно еще приготовить ужин для детей, а потом уложить их спать». Понятное дело, что вы говорите это в надежде на понимание и сочувствие нелегкой судьбе героя, но знаете, что получаете в ответ? «А ты не можешь просто попросить своего мужа приготовить ужин, пока ты едешь домой?»

Вы можете нарваться на подобный ответ практически в любой ситуации, когда на что-то жалуетесь:

«А ты не можешь просто сказать им, что будет или так, или никак, а если им не нравится, пусть поищут себе другую работу?»

«А ты не можешь просто убрать еще больше углеводов из своего рациона и перестать есть после шести вечера?»

Получив вместо внимания и участия этот полубезразличный ответ, вы начинаете закипать внутри, словно чайник, мысленно говоря своему собеседнику: «А тебе не кажется, что будь у меня возможность «просто» сделать это, то мы бы сейчас об этом не разговаривали?»

И еще одна фраза, последняя…

Токсичная фраза №3: «Как твои дела, хорошо?»

Постойте, можете сказать вы. Как, с позволения сказать, простой вопрос о том, как у кого-то дела, может быть токсичной фразой?

И что она может сказать нам об эмоциональном интеллекте того, кто ее говорит?

Откровенно говоря, первые три слова этой фразы сами по себе не так уж и плохи, нам стоит остерегаться лишь этого «хорошо» в самом конце.

Когда кто-то спрашивает, как у вас дела, это может быть проявлением настоящего и неподдельного интереса к вашему благополучию… Если только в той же фразе вам не подсказывают единственный приемлемый для этого человека ответ. «Хорошо» в конце этой фразы говорит о том, что его совершенно не интересует, как у вас дела на самом деле, и ему нужен от вас лишь дежурный ответ, чтобы согласно кивнуть и выбросить вас из головы.

На самом деле дело не во мне, а в тебе

Несколько недель назад мне попалась отличная статья о том, как давать хорошие советы, и я внезапно осознал, что, кроме всего прочего, она позволяет оценить с точки зрения полезности советы, которые дают вам другие люди.

Как это сделать проще всего? Старайтесь замечать, сколько наводящих и уточняющих вопросов они задают перед тем, как что-то вам посоветовать.

Если они тратят немало времени на то, чтобы выяснить всю подноготную вашей ситуации, и задают кучу вопросов, чтобы понять, как проще и эффективнее всего помочь, это определенно является хорошим признаком. Безусловно, это не говорит о том, что вы должны следовать таким советам безоговорочно, но стоит как минимум принимать их во внимание.

Но если они стараются как можно быстрее завершить разговор, прямо или опосредованно пытаясь сказать вам «Ну все, все, мы услышали достаточно – вам нужно сделать то-то и то-то», это говорит о том, что данные вам советы вряд ли окажутся особо полезными, так как людей, которые пытаются их дать, не очень-то интересует ваше мнение, жизненные обстоятельства и поможет ли вам их совет в принципе.

Но мы далеко не всегда ищем у других людей совета. Порою нам нужно нечто совершенно иное.

Поддержка против переноса внимания

На самом деле есть два основных типа реакции людей на своих собеседников. Они могут либо поддерживать собеседника, стараясь, чтобы тема разговора не перескакивала с его жизненных обстоятельств и проблем, либо же переместить фокус внимания беседы на самих себя и того, что их интересует.

В общем и целом, люди с высоким эмоциональным интеллектом чаще всего используют в общении с другими людьми слова и выражения, говорящие об их поддержке собеседника. Люди же с низким эмоциональным интеллектом пытаются всеми возможными вербальными способами переключить тему беседы на себя, любимых (главным образом потому, что собственные проблемы и интересы занимают их куда больше, чем проблемы окружающих).

Давайте вернемся к приведенным выше примерам:

Теперь вы понимаете

Никто из нас не идеален. И даже люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта не способны проявлять его постоянно – точно так же, как никто не способен быть гениальным или демонстрировать идеальную память 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Но это работает в обе стороны – да, мы должны следить за собою и одергивать себя, когда начинаем себя вести, как полные эгоисты, во всем теле которых нет ни грамма сочувствия, но нам стоит помнить и о том, что люди, с которыми мы общаемся, во многих случаях могут просто не обладать достаточным уровнем восприятия или эмоционального интеллекта, чтобы проявлять сочувствие.

Если мы замечаем фразы, говорящие о том, что здесь и сейчас их эмоциональный интеллект рухнул в бездну, нам попросту не стоит ожидать от таких собеседников внимания и поддержки.

И, поверьте, когда мы замечаем вербальные признаки подобного и осознаем, что на самом деле проблема вовсе не в нас – что мы вовсе не зануды и нытики, не упускаем «простых и очевидных» решений собственных проблем и вовсе не обязаны чувствовать себя «хорошо», чтобы не создавать проблем окружающим – это снимает с наших плеч огромную ношу.

Наш собеседник может просто не отличаться достаточным уровнем эмоционального интеллекта, чтобы видеть разницу между поддержкой и попыткой переключить беседу на себя – более того, он может даже не понять, что вы нуждаетесь в поддержке.

Но благодаря тому, что вы обращаете внимание на его речь и скрытые в ней подсказки, теперь вы это понимаете – и не ожидаете от него слишком многого.

Новое видео:

Чтобы вы понимали.

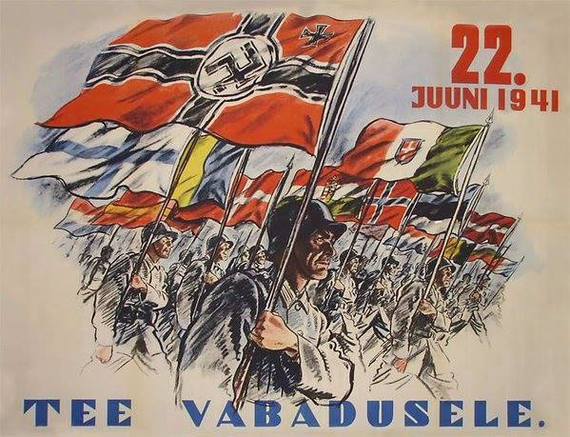

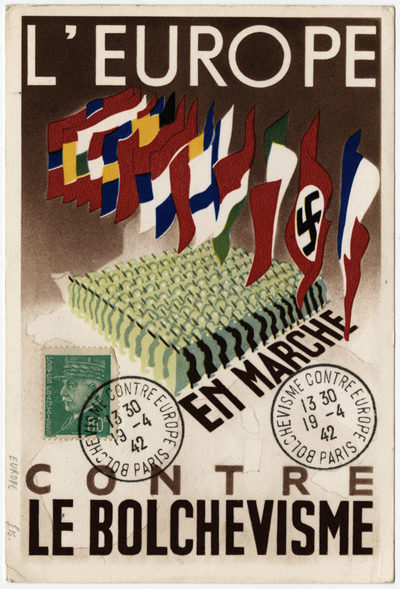

Интересный очень плакат. Забавно, что некоторые страны с плаката, в мае 1945-го оказались в числе стран-победителей.

А в чем проблема? У нас теперь символов страны флаг РОА, который вполне же мог быть и на этом плакате.

@GrafOrloff в дискорд не думал вернуться?

За такой пост можно срок получить.

Герои Великой отечественной

Воспоминания очевидцев Великой Отечественной войны

В воспоминаниях женщин (матерей) война выглядит гораздо страшнее, жестче и безжалостнее.

Ленинград, 1941 год. Учительница Елена Кочина, еще не знающая своей судьбы, но сильная и молодая, выводит в своем дневнике 22 июня 1941 г.:

«Вместе с цветными погремушками я вынесла Лену в сад. Солнце хозяйничало уже вовсю. Плач, звуки разбитой посуды. Война! Мне тридцать четыре года. Это четвертая война в моей жизни».

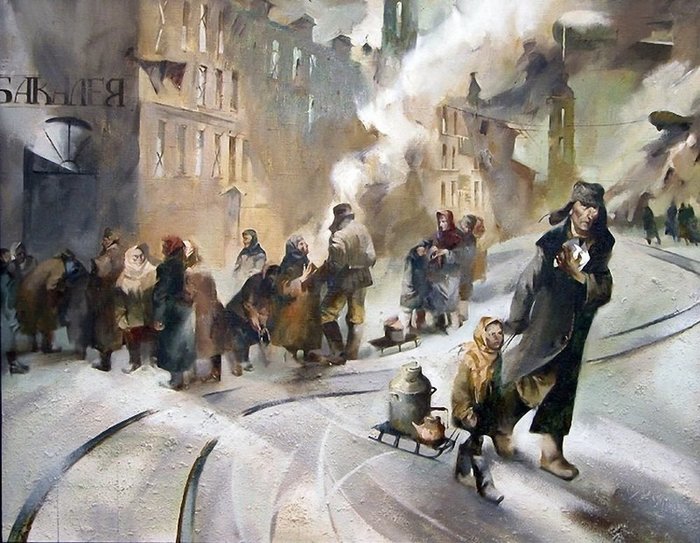

Г. Савицкий. Ленинград. Белые ночи. 1941 год.

Е.Кочина спасется и спасет своего ребенка, и мужчина ее спасется. Но расстанется она с ним или простит? Мы этого не знаем, и не узнаем никогда, и даже хорошо, что не узнаем, ведь он 1941-м отнимал у них еду, пусть каждый для себя решит как он поступит обезумев от голода или с тем кто обезумел от голода.

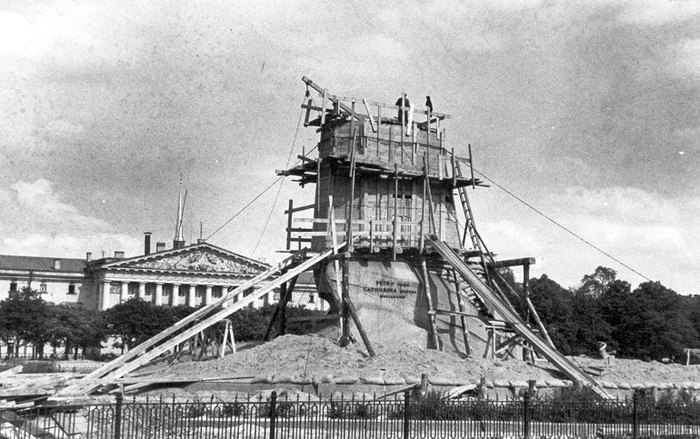

Памятник Петру I в защитном устройстве на площади Декабристов, август 1941 г.

Они накинулись, неистовы,

Могильным холодом грозя,

Но есть такое слово «выстоять»,

Когда и выстоять нельзя,

И есть душа — она все вытерпит,

И есть земля — она одна.

Ф. Федюнин. Вторжение 22 июня 1941 года. 2010 год.

2 июля 1941 г. «Эвакуируют детей! Испуганными зверюшками они заполнили все улицы. Маленьких везли на грузовиках. Из кузовов слоями опенок торчали их головки. Обезумевшие родители бежали за машинами».

13 сентября. «Немцы бомбят Ленинград каждую ночь. Бомбовозы идут волнами».

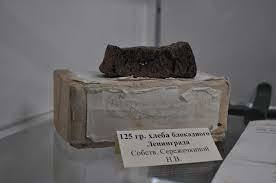

15 ноября. «Мы научились делать пышки из горчицы, суп из дрожжей, котлеты из хрена, кисель из столярного клея. Многие приносят землю с Бадаевских складов, содержащую обугленный сахар, кипятят, фильтруют, варят кофе».

А. Фролова. Блокадное детство. 2015 год.

17 декабря. «Будем есть мышей. Я думаю, что мыши не хуже кошек».

21 декабря. «Они бредут, как слепые, ощупывая дорогу палками, равнодушные ко всему, кроме хлеба».

29 декабря. «Встав в четыре часа ночи, я отправилась в магазин. Термометр показывал 33 С ниже нуля. Луна, как большой фонарь, висела на небе. Мне казалось невероятным простоять хотя бы час на таком морозе. Но прошел час, два и три. А я все стояла и стояла, непрерывно твердя про себя, как заклинание: «всему бывает конец», «всему бывает конец», «всему бывает конец».

10 января 1942 г. «Я поцеловала ее глазки голодного волчонка. Глядя на ее личико, покрытое копотью, мне самой хотелось выть, как издыхающей волчице. Кроме поцелуев, я ничем не могла облегчить ее страдания».

13 января. «Он жевал мой хлеб. Я прыгнула на него, схватив за горло. Он рухнул на пол. Я упала вместе с ним. Лежа на спине, он старался запихнуть сразу весь кусок хлеба в рот. Одной рукой я схватила его за нос, свернув на сторону, другой пыталась вырвать хлеб из его рта. Мужчина слабо сопротивлялся. Наконец мне удалось отнять у него все, что он не успел проглотить».

А. Ягодкина. Дни блокады. 2004 год.

19 января. «Сегодня мне повстречался бак с соевым молоком. Из бака бежала тоненькая струйка молока. Люди лежали на мостовой и сосали грязный снег, смоченный молоком. Другие, обезумев, бежали по лежащим, стараясь словить струйку широко раскрытыми ртами. Лица их были страшны».

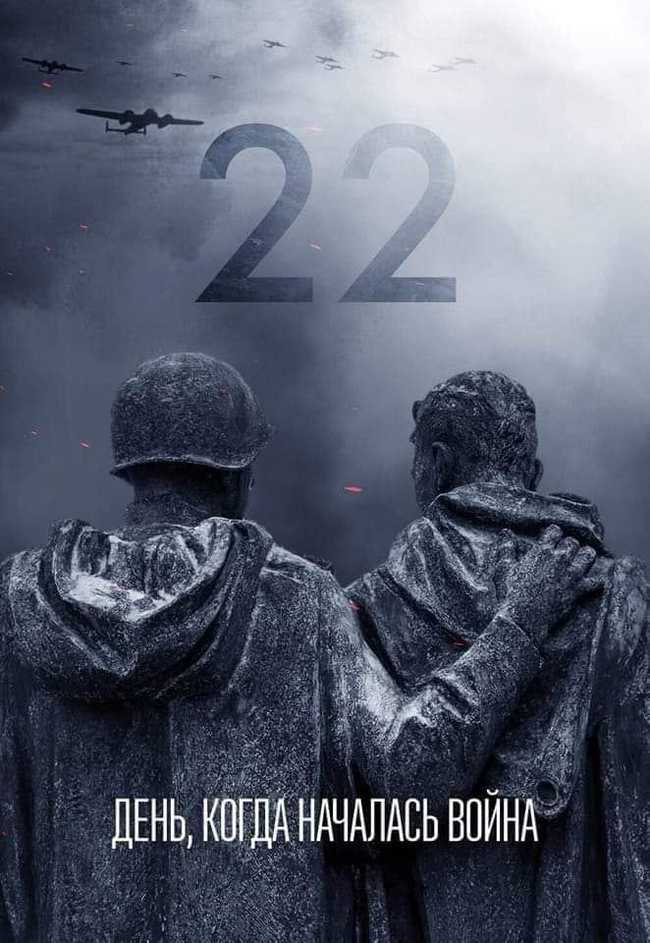

День, когда началась война

Покуда сердца стучатся,—

Светлая память всем, кто отдал жизнь за нашу свободу!

Катастрофа

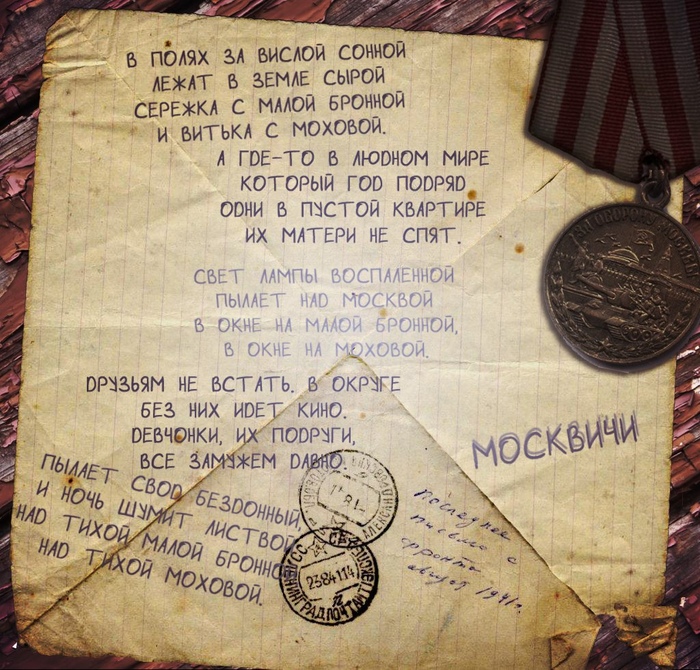

«Москвичи», Евгений Винокуров

Так как в предыдущей части мы несколько отошли от проверки цитат и заговорили о технике, то стоит вспомнить и о других технических вопросах, которые “освещены” в «Ледоколе». Кстати, именно то, что касается техники, едва ли не лучше всего запоминается, и многие, прочитавшие книги Виктора Суворова, до сих пор верят в “автострадные танки”. Во всяком случае, лично мне в дискуссиях не раз задавали вопрос: “А зачем в СССР разрабатывался автострадный танк?”

«В 1938 году в Советском Союзе начаты интенсивные работы по созданию танка совершенно нового типа “А-20”. Что есть “А-20” ни один советский военный учебник на этот вопрос не отвечает. [. ] Я долго искал ответ на вопрос и нашел его на заводе №183. Это всё тот же локомотивный завод, который, как и раньше, кроме локомотивов, даёт побочную продукцию. Не знаю, правильно ли объяснение, но ветераны говорят, что изначальный смысл индекса “А” – автострадный. Объяснение лично мне кажется убедительным» (Виктор Суворов, Ледокол – Глава 3).

Недавно в России был принят на вооружение новейший истребитель пятого поколения. Название Су-57 этот самолёт получил одновременно с принятием на вооружение, а до этого именовался Т-50. Почему “Т”, а не “Су”? Со времён СССР, буквенный шифр “Т” присваивается всей технике, которая разрабатывается в КБ имени Павла Сухого. Знаменитый истребитель Су-27 на этапе разработки назывался Т-10С (ничего общего с танком Т-10!).

В Советском Союзе всем конструкторским бюро были присвоены буквенные шифры для обозначения разрабатываемой им техники. Например, КБ горьковского завода № 92 (“Новое Сормово”), которым руководил Василий Грабин, имело индекс “Ф”. Первая пушка, разработанная в этом конструкторском бюро под руководством Грабина, называлась Ф-22.

Малый срок службы гусеничных лент – единственная причина, побуждавшая разработчиков усложнять конструкцию ходовой части таков и делать их колёсно-гусеничными. Пока эта проблема не была решена, колёсно-гусеничные боевые машины разрабатывались и в США, и в Великобритании, и в Чехословакии, и в Польше, и в Швеции и даже в Новой Зеландии. Правда, в нейтральной, миролюбивой Швеции этими разработками занимались немцы – в обход запретов Версальского договора.

Фото: Шведский танк L-30

Фото: Польский танк 10TP

Фото: Новозеландский танк Скофилда (Schofield Tank)

После появления траков, срок службы которых стал удовлетворять военных, в СССР работы по танкам колёсно-гусеничной схемы были прекращены, в том числе и по А-20. На вооружение был принят созданный параллельно в этом же КБ “чисто гусеничный” танк, который на этапе разработки имел шифр А-32. После принятия на вооружение РККА, А-32 стал именоваться Т-34.

Рассказ Виктора Суворова про “автострадные” танки – это дно технической безграмотности.

«Советские дивизии и корпуса, вооруженные танками БТ, не имели в своем составе автомобилей, предназначенных для сбора и перевозки сброшенных гусеничных лент: танки БТ после сброса гусениц должны были завершить войну на колесах, уйдя по отличным дорогам в глубокий тыл противника» (Виктор Суворов, Ледокол – Глава 3).

Автомобилей для “сбора и перевозки сброшенных гусеничных лент” в частях действительно не было, да и быть не могло – потому что никто и не думал разбрасываться гусеницами посреди дороги. При переходе на колёсный ход, гусеничные ленты танков БТ силами экипажа укладывались на надгусеничные полки – как на фото ниже. Так что, рассказывая про “грузовики для сбора гусениц”, господин Резун пробил очередное дно некомпетентности.

«Гаубица отличается от пушки крутой навесной траекторией. Гаубица хороша для выкуривания из окопов и траншей обороняющихся войск противника. Если готовимся к наступательной войне, производим гаубицы, к оборонительной – пушки. » (Виктор Суворов, Ледокол – Глава 8).

Май 1941 года – Вермахт готовится к нападению на Советский Союз, а начальник немецкого штаба сухопутных войск генерал-полковник Франц Гальдер пишет в своём дневнике:

«Мины: Роммелю 25 тыс. противотанковых и 15 тыс. противопехотных мин (из расчета по три противотанковые и две противопехотные мины на погонный метр). Трем группам армий: 295 тыс. противотанковых и 496 тыс. противопехотных мин (из того же расчета). Кроме того, на складах: 288 тыс. противотанковых и 497 тыс. противопехотных мин (из того же расчета). В саперных частях мины также включены в штатное имущество» (Франц Гальдер, Военный Дневник – запись 16 мая 1941 года).

А теперь, собственно, о гаубицах. Если вы, готовясь к оборонительной войне, придерживались логики господина Резуна и наделали исключительно “оборонительных” пушек, то напавший на вас агрессор, вооружённый “наступательными” гаубицами, будет беспрепятственно “выкуривать из окопов и траншей” ваши обороняющиеся войска и, в том числе, уничтожать позиции ваших пушек. К чему это приведёт(?) – вопрос риторический. Если у вас нет гаубиц, стреляющих по навесной траектории, то вам нечем будет вести контрбатарейную борьбу и подавлять гаубицы противника, которые обстреливают вас с закрытых (находящихся за складками местности) позиций. Вывод: гаубицы также необходимы в обороне, как и в наступлении.

Но это ещё не всё. Выступая перед выпускниками военных академий 5 мая 1941 года, Сталин в частности сказал:

«Раньше было большое увлечение гаубицами. Современная война внесла поправку и подняла роль пушек. Борьба с укреплениями и танками противника требует стрельбы прямой наводкой и большой начальной скорости полета снаряда – до 1 тыс. и свыше метров в секунду. Большая роль отводится в нашей армии пушечной артиллерии» (Иосиф Сталин, Выступление перед выпускниками военных академий РККА в Кремле, 5 мая 1941 г.).

Раз товарищ Сталин большую роль отводит пушечной артиллерии, то-таки готовится к обороне – если исходить из логики самого Виктора Суворова.

«Самое главное требование к противотанковой пушке – способность пробивать любой танк противника. В 1941 году советская 45-мм пушка такой способностью обладала. Кроме неё, была создана 57-мм противотанковая пушка. Её не выпускали просто потому, что для неё не было достойных целей» (Виктор Суворов, День М – Глава 15).

Пушка ЗиС-2 была снята с производства в 41-м совсем по совершенно другой причине. Причину эту назвал в своей книге воспоминаний маршал Дмитрий Устинов, который во время войны был народным комиссаром вооружения СССР.

«В соответствии с постановлением ГКО был издан приказ по наркомату. Для того чтобы обеспечить выполнение программы выпуска 45-мм и 76-мм пушек с заводов временно снимался ряд заказов, в том числе на 25-мм и 85-мм зенитные пушки, 57-мм противотанковую пушку, 107-мм горный миномёт и некоторые другие. [. ]

В некоторых публикациях вопрос о снятии с производства 57-мм противотанковой пушки (ЗиС-2) в конце 1941 года объясняется чересчур упрощённо, а порой и неверно. Временное прекращение выпуска этой артиллерийской системы было обусловлено критической обстановкой начала войны. Для отпора врагу требовалось большое число противотанковых орудий. Обеспечить выпуск их необходимого количества можно было только по уже освоенной и налаженной технологии. А её в тот момент ещё не было» (Дмитрий Устинов, Во имя победы – Глава четвёртая).

Далее, Устинов приводит диалог, имевший место 22 июля 41-го года, между маршалом Куликом, главным конструктором пушки ЗиС-2 Василием Грабиным, и первым заместителем председателя совнаркома, то есть первым заместителем Сталина в правительстве, Николаем Вознесенским.

«– Скажите, Василий Гаврилович, – спросил маршал Кулик Грабина, – почему выпуск ЗиС-2 идёт так туго? Ведь пушка принята на вооружение и пущена в производство ещё в мае. А завод выдал пока считанные единицы орудий. В чём дело?

– Ваш ответ, товарищ Грабин, – сказал [1-й заместитель председателя Совнаркома] Н. А. Вознесенский, – ещё раз подтверждает, что переход к серийному производству новой системы требует времени. А его-то у нас как раз нет» (Там же).

Никакая не “избыточная мощность”, а проблемы чисто технологического характера стали причиной того, что производство пушки ЗиС-2 было временно прекращено в 1941 году.

«В начальном варианте Ил-2 был двухместным: лётчик ведёт самолёт и поражает цели, а за его спиной стрелок прикрывает заднюю полусферу от атак истребителей противника. Ильюшину позвонил лично Сталин и приказал стрелка с пулемётом убрать, Ил-2 выпускать одноместным. Ил-2 нужен был Сталину для ситуации, в которой ни один истребитель противника не успеет подняться в воздух…» (Виктор Суворов, Ледокол – Глава 3).

Писатель-публицист Феликс Чуев, в свое книге посвящённой Сергею Илюшину, так описал историю “исчезновения” бортстрелка с самолёта Ил-2:

«..Коккинаки испытал двухместный штурмовик, с двумя кабинами – для лётчика и стрелка. Военные потребовали увеличить дальность полёта, скорость и потолок, облегчить самолёт и для этого убрать кабину стрелка» (Феликс Чуев, Ильюшин – Часть 2).

Знаменитый авиаконструктор Александр Яковлев, в своей книге воспоминаний «Цель жизни», пишет о том же:

«. Ильюшина заставили переделать двухместный штурмовик Ил-2 в одноместный. Военные считали, что скорость Ил-2 и высота его полёта малы и, ликвидируя вторую кабину со стрелком-радистом и оборонительным пулемётом, имели в виду облегчить машину, улучшить её аэродинамику и получить некоторое увеличение скорости и высоты полёта» (Александр Яковлев, Цель жизни – раздел “Великий перелом“).

Кстати, на этом претензии комиссии наркомата обороны к самолёту не закончились.

«Вспоминает Д.В. Лещинер:

– Дима, не берут штурмовик! Обзора не хватает.

Просидели ночь, опустили нос самолёта вместе с двигателем. Получили нужный обзор, и самолёт завершил госиспытания”.

Так Ил-2 стал “горбатым”. Это прозвище сопровождало штурмовик всю войну.

“Мы и опустили двигатель, и перекомпоновали маслорадиатор, всё было в таком темпе сделано!” – вспоминает Ю.М. Литвинович» (Феликс Чуев, Ильюшин – Часть 2).

Не Сталин был против двухместного Ил-2, против были военные.

«Сколько ни бился Ильюшин, доказывая необходимость на борту воздушного стрелка, который будет прикрывать заднюю полусферу от истребителей противника, ничего не помогало. Он писал в ЦК, а 7 ноября 1940 года сам отнёс письмо на имя Сталина. В начале декабря его вызвали в Кремль.

– Товарищ Ильюшин, военные считают, что делать надо одноместный штурмовик,– сказал Сталин.

– Если бы я всё время слушал военных, товарищ Сталин, я бы сделал самолёт, который имел бы идеальные характеристики, но никогда бы не оторвался от земли!

Он продолжал отстаивать двухместный вариант, но армия настояла на одноместном,– он, дескать, и так защищён броней. К тому ж, если два человека, потери будут больше, а стрелка ещё и учить надо» (Феликс Чуев, Ильюшин – Часть 2).

Здесь уместно сделать отступление и привести цитату из книги маршала авиации Александра Голованова.

«Последнее слово в обсуждаемых вопросах принадлежало Верховному, но мне ни разу не довелось быть свидетелем, чтобы он противопоставлял свои мнения большинству, хотя по ряду вопросов с некоторыми военными товарищами не бывал согласен и решал вопросы в пользу интересов дела, за которое высказывалось большинство» (Александр Голованов, Дальняя бомбардировочная. ).

На всякий случай замечу, что книгу воспоминаний, в которой многие страницы посвящены встречам и взаимоотношениям с И. В. Сталиным, маршал Голованов написал уже после смерти Генералиссимуса. Её никак не хотели издавать в СССР: целый ряд эпизодов в книге, в частности касающихся личности Сталина, не соответствовал тогдашней “генеральной линии партии” и совершенно не укладывался в ту официальную историю войны, которая была сформированы во времена Никиты Хрущёва. В 1975 году Александр Голованов обратился с письмом в ЦК КПСС и лично к Леониду Брежневу с просьбой проявить уважение к его маршальскому званию и издать воспоминания отдельной книгой. Своё обращение он закончил словами: «Я прошу предоставить мне возможность опубликовать уже готовую, написанную мной книгу, за правдивость которой готов нести ответственность». Увы… При жизни автора книга издавалась со значительными купюрами и не отдельным изданием, а в литературном журнале «Октябрь» фрагментами, на протяжении аж пяти лет. Впервые мемуары были изданы отдельной книгой только в конце 1980-х годов, а их полная версия увидела свет только в XXI веке – в 2004 году. В издание вошло и то самое письмо в ЦК.

Сегодня книга Александра Евгеньевича Голованова «Дальняя бомбардировочная. » есть в свободном доступе в Интернете, и она стоит того, чтобы быть вами прочитанной.

Это он к тому, что “Накадзима” B5N очень похож на советский самолёт Су-2. Именно эти машины Виктор Суворов называет “шакалами”. Логика господина Резуна в данном случае не замысловата: раз японские “Накадзима” B5N приняли активное участие в нападении на Перл-Харбор и вообще, Япония – агрессор во Второй мировой войне, а у СССР есть очень похожий самолёт, то это должно означать, что Советский Союз тоже готовился стать агрессором.

Изначально нужно заметить: когда автор «Ледокола» обосновывал “агрессивную сущность” штурмовика Ил-2, он делал упор в первую очередь на отсутствие оборонительного вооружения. Мол, раз убрали бортстрелка, то значит, этот самолёт задуман для внезапного нападения и дальнейших действий в условиях “чистого неба”, без необходимости защищаться от истребителей противника. Это и есть доказательство “агрессивных намерений”. Тот факт, что на Су-2 и “Накадзима” B5N бортстрелки и оборонительное вооружение были всегда, Виктор Суворов оставил без внимания.

Самолёт, похожий на советский Су-2, Владимир Богданович разглядел только в Японии. Однако, в 30-х и начале 40-х такие “шакалы” водились в военно-воздушных силах очень многих стран. В британских королевских ВВС – это легкий бомбардировщик “Фэйри Бэттл”. В Польше – легкий бомбардировщик “Карась”. В Соединённых Штатах – это “Нортроп” А-17 “Nomad”, составлявший в конце 30-х ядро ударной авиации ВВС США. Американский “шакал” производился в различных модификациях, в том числе за пределами США:

– 8А-1 (В5А) – вариант А-17 с мотором «Меркьюри» XXIV, строился в Швеции;

– 8A-3N – экспортный вариант А-17А для Нидерландов;

– 8А-5 (А-33) –экспортный вариант А-17 для Норвегии;

– 8А-4 – экспортный вариант А-17 для Ирака;

– 8А-2 – экспортный вариант А-17 для Аргентины;

– 8А-3Р – экспортный вариант А-17А для Перу.

Вот такие “исконно агрессивные” страны заинтересовались “самолётами чистого неба”. Особенно пугающе выглядят “крылатые шакалы” в руках такого “знатного агрессора” как Перу.

А-17 был не единственным самолётом такого типа, созданным на родине братьев Райт. В сентябре 1936 года Советский Союз приобрёл в США лицензии на постройку другого самолёта “Валти” (“Vultee”) V-11 в вариантах штурмовика (V-11G) и легкого бомбардировщика (V-11GB), а также два полностью собранных образца-эталона. В конце апреля 1937 года оба самолета морем отправились в СССР. Советский Су-2 не был копией “Валти” V-11, но создавался по образу и подобию американского “крылатого шакала”.

На самом деле, никакие это не “шакалы”, ничего чрезмерно агрессивного в этих крылатых машинах нет. В 30-е годы все увлекались легкими одномоторными бомбардировщиками способными выполнять функции штурмовиков и разведчиков. С началом Второй мировой войны выяснилось, что возможности одномоторной схемы для этого класса самолётов исчерпаны.

«Авиаконтруктор В.Б. Шавров написал самую полную и, на мой взгляд, объективную историю развития советской авиации. Все остальные авиаконструкторы – его соперники, и потому Шавров не скупился на критику. Но создателей Су-2 он не ругает; ”Хотя от Су-2 было взято всё возможное, и его авторов не в чем было упрекнуть, самолёт соответствовал реально возникшим требованиям лишь до войны” (История конструкций самолетов в СССР. 1938 – 1950. С. 50). Другими словами, всё было хорошо, к создателям самолёта невозможно придраться, до 21 июня 1941 года Су-2 соответствовал требованиям, а на рассвете 22 июня соответствовать требованиям перестал» (Виктор Суворов, День М – Глава 11).

Вот и вернулись мы к проверке добросовестности цитирования. В книге «День М» Виктор Суворов продолжает в том же духе, что и в «Ледоколе». В данном случае он заканчивает цитирование там, где ему выгодно, и навязывает читателю нужный ему вывод.

А Вадим Шавров уже в следующем предложении поясняет, что имеется в виду:

«Однако, хотя от Су-2 было взято всё возможное и его авторов не в чем было упрекнуть, самолёт соответствовал реально возникавшим требованиям лишь до войны. Тогда быстро выяснилось, что такой тип разведчика и ближнего бомбардировщика уже изжил себя, принципиально устарел и стал не нужен. Его функции повсеместно и прочно перешли к двухмоторным скоростным самолётам типа Пе-2 и Ту-2, имевшим скорость около 550 км/ч» (Шавров В.Б. (1978) История конструкций самолётов в СССР (1938 – 1950 гг.). Москва: Машиностроение, С.47 – 48).