Что было 1703 года в россии

Какие исторические события произошли в 1703 году

Основание Санкт-Петербурга

В том же году Петр I приказал начать строительство завода, рядом с которым впоследствии вырос город Петрозаводск.

1703 год в Северной войне

1703 год стал четвертым годом в затяжном военном конфликте между Российской Империей и Швецией. Борьба велась не только за территории, но и за геополитическое влияние в регионе.

В результате затяжной Северной войны России все-таки удалось закрепить свои позиции в Прибалтике и занять место великой европейской державы.

1703 год в зарубежной истории

В 1703 году важные исторические события происходили не только в России, но и в остальном мире. В Западной Европе шла война за испанское наследство. Так как король Испании скончался, не оставив наследника, за право посадить на трон своего наследника боролся король Франции и император Австрии. В 1703 году австрийский эрцгерцог Карл объявил себя королем, однако не смог ни короноваться, ни фактически управлять государством. Итогом противостояния через несколько лет стало воцарение на испанском престоле представителя французской династии Бурбонов.

Запомнился 1703 год и природными катастрофами. В Атлантическом океане зародился ураган, и в его зону действия попало побережье Южной Англии. В то время эта часть острова была более населенной. Погибло около 8000 человек, также ураган принес большие разрушения, уничтожив целые приморские селения.

1703 год в истории России: ключевые события

1703 год в истории России : Санкт-Петербург

16 (27) мая по указу императора Петра I Алексеевича был заложен первый камень нового града в устье реки Невы. Основание Петербурга было стратегическим решением российского императора, так как в это время шла война России и Швеции, и выход в Балтийское море был необходимым условием будущей победы над шведами.

Город на Неве

В дальнейшем Санкт-Петербург стал важнейшим городом в Российской империи. Благодаря его основанию Петру Первому и его последователям удалось установить торговые и дипломатические отношения со многими европейскими странами. В отечественной истории к этому событию относятся неоднозначно. Одни называют Петра Алексеевича «великим реформатором», другие – «западником», который разрушил сакральную самобытность нашей страны. Название города было выбрано с ориентацией на православного святого Петра, однако со временем оно стало ассоциироваться с его основателем

Территориально Санкт-Петербург расположен на северо-западе современной Российской Федерации, в устье реки Невы. Помимо этого, город является ключевым морским узлом, где находится главное командование военно-морского флота, а также одного из административных округов вооружённых сил России.

Официально принято считать, что основание Санкт-Петербурга связано с основанием Петропавловской крепости 27 мая 1703 года. В начале XVIII века Россия вступила в войну со своим противником Швецией. Уже к началу 1703 года Петру Первому удалось завоевать земли близ Невы. Чтобы оставить себе приобретенные территории, необходимо было основательно укрепиться в данной местности.

Хотя там уже существовала крепость Ниеншанц, российская власть решила, что этого недостаточно для сохранения своих новообретенных позиций. Царь Петр Алексеевич и его сподвижники выбрали местом основания города Заячий остров. На этом месте и была заложена знаменитейшая Петропавловская крепость. Интересно, что сам царь отсутствовал в день закладки крепости. Надсмотр осуществлял ближайший советник Петра Первого Александр Меньшиков.

Чем знаменателен в истории России 1703 год?

При основании Петропавловской крепости не предполагалось строительство целого города, не говоря уже о будущей столице. Фортификационные постройки решили соорудить из земли и деревьев. Проект уникального земляно-деревянного форта нарисовал самостоятельно царь Петр. Эта достопримечательность включает в себя как уникальный экстерьер, так и мастерски украшенный интерьер.

Изюминкой являются резной золоченый иконостас и надпрестольный сень – дар Петропавловскому собору, находящемуся в крепости, от Петра I. Иконостас создан в Москве по рисункам Д. Трезини, его оформление составили Петр I и новгородская группа мастеров-резчиков под руководством И. П. Зарудного. Богатство крепости также дары воинской славы России – трофейные знамена, ключи от захваченных российскими войсками городов и крепостей, однако впоследствии часть знамен была утеряна либо передана в коллекции, а в крепости остались висеть их копии.

Другие события

Но не только началом строительства города на Неве знаменателен 1703 год в истории России. Какие события произошли еще? Менее известным, но не менее значимым событием стало строительство оружейного завода. Берег Онежского озера, близ реки Лососинки, стал местом расположения. Распорядителем строительства был выбран князь и по совместительству генерал-губернатор Санкт-Петербурга А. Меншиков.

В связи с частым посещением завода Петром Первым специально для него были воздвигнуты такие сооружения, как деревянный двухэтажный дворец, походная церковь Петра и Павла, пруд, сад.

Основан Санкт-Петербург

«ОТСЕЛЬ ГРОЗИТЬ МЫ БУДЕМ ШВЕДАМ»

ИМПЕРСКАЯ СТОЛИЦА

1 мая 1703 года русские войска в ходе боевых действий Северной войны взяли шведскую крепость Ниеншанц (при впадении в Неву реки Охты). Военный совет во главе с Петром I решил, что эта крепость для дальнейшего укрепления не подходит: Ниеншанц «не гораздо крепок от натуры», как говорил сам царь. Кроме того, Ниеншанц был довольно далеко от моря, и у шведов оставалась возможность укрепиться на одном из островов дельты Невы. Русские тогда все равно оказались бы отрезанными от моря.

Самостоятельно обследовав острова дельты, Петр нашел именно то, что нужно: Заячий остров, расположенный у разветвления Невы на два рукава, недалеко от моря. Со всех сторон остров омывался водой, что стало бы естественной преградой в случае его штурма. С острова можно было держать под прицелом вражеские корабли, откуда бы они ни вошли в Неву.

Сразу же после закладки крепости на берегу Невы за три дня был срублен деревянный дом для Петра. Царь захотел, чтобы его новое жилище походило на полюбившиеся ему голландские постройки, поэтому стены деревянного дома масляной краской расписали под кирпич. Петр жил в этом доме недолго и только летом, но в память об основателе Петербурга домик Петра сохранен до сегодняшнего дня.

НОВАЯ СТОЛИЦА

«И перед младшею столицей Померкла старая Москва, Как перед новою царицей Порфироносная вдова».

А.С. Пушкин. Медный всадник

«ЗДЕСЬ ГРАДУ БЫТЬ»

До сих пор устойчиво представление о Петербурге, построенном на костях его первых строителей. Соответствует ли этот миф действительности? Ответ на этот вопрос связан с решением целого ряда проблем. Какие категории населения были привлечены к строительству города в первые десять лет? Какова была реальная численность первых строителей, и сколько из них погибло на этой стройке? Каковы были основные причины заболеваемости и чем болели работники? Отдельный интерес представляет позиция власти относительно заболеваемости и смертности в Невской дельте: смотрели ли они на это безучастно или предпринимали какие-то меры.

О.Г. Агеева, рассматривая петровский Петербург сквозь призму русского общественного сознания начала XVIII в., подробно останавливается на интересующем нас вопросе. Автор впервые в историографии идет вразрез с общепринятым мнением и утверждает, что большой смертности в Петербурге не было. Исследователь выводит свои подсчеты по общей смертности в Петербурге из документа за 1716 г., согласно которому на сооружении будущего Невского проспекта из 3262 работных людей скончалось 27 человек, что составляет 0,74 процента. Исходя из этого процента, О.Г. Агеева подсчитывает, что ежегодно петербургская стройка уносила около 150 человек, что за 1703–1715 гг. составило примерно две тысячи человек. Таким образом автор приходит к выводу, что сообщаемые иностранцами цифры завышенными в 50–100 раз, и явление это – не более чем слухи, миф, отражающие реакцию населения «на дискомфорт петербургской жизни»

МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ

Основание новой столицы на западном рубеже государства было не только воплощением планов и идеалов основателя, но и определило всю дальнейшую судьбу города ив историко-политической реальности России, и в ее культурно-государственной мифологии. Начиная с этой эпохи, такие противоположные характеристики, как древнее/ новое, историческое / мифологическое, получали черты противопоставления концентрического/ эксцентрического, исконного / чужеземного. За этим противопоставлением тянулась антитеза двух коренных государственно-культурных моделей.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

от 6 сентября 1991 г. N 1643-1

О ВОЗВРАЩЕНИИ ГОРОДУ ЛЕНИНГРАДУ ЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО

Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет:

События 1703 года в истории Петербурга

Хронология 1703 года в истории Санкт-Петербурга:

Открыт самый первый памятник на территории Петербурга – братская могила на месте бывшей крепости Ниеншанц (Канцы). Крепость была взята фельдмаршалом Б. П. Шереметевым по приказу Петра I в 1703 году и 16 мая этого же года была заложена крепость Санкт-Петербург, а Ниеншанц по велению Петра был срыт. Здесь, после капитуляции крепости на её центральной площади, был сооружён памятник русским солдатам и офицеру Смоленскому, погибшим при овладении крепостью. Памятник представлял собой холм, насыпанный на братской могиле, на котором Петр I посадил дуб. По приказу Петра вокруг холма была установлена ограда из стволов шведских пушек, снятых со стен крепости.

Подписан указ Петра I о назначении А. Д. Меншикова генерал-губернатором Санкт-Петербурга.

Петром I основана петербургская биржа – первая в России биржа.

Прибытие в Санкт-Петербург на русскую службу Доменико Трезини из Швейцарии, который оставался единственным архитектором города до 1712 года.

Был сооружён наплавной Иоанновский мост через Кронверкский пролив – первый мост в Санкт-Петербурге. Возник в связи с сооружением Петропавловской крепости на Заячьем острове.

Для празднества по случаю закладки Петербурга был привезён из Москвы «Хор государевых певчих дьяков», на основе которого была создана впоследствии Санкт-Петербургская академическая капелла имени М. И. Глинки.

Был прорыт канал на Заячьем острове. Засыпан в 1882 году.

февраль 1703 г.

Основание Олонецкой верфи на реке Свирь (Лодейное поле) для строительства кораблей Балтийского флота.

19 марта 1703 г.

Петр 1 прибыл в крепость Шлиссельбург, расположенную у истока реки Невы и запиравшую вход в реку со стороны Ладожского озера. Крепость, носившая первоначально имя Орешек, а затем Нотебург, была захвачена русскими войсками 11 октября 1702 года.

15 апреля 1703 г.

Будущий первый архитектор Петербурга Доменико Трезини заключил контракт на службу в России.

24 апреля 1703 г.

Русские войска окружили крепость Ниеншанц, расположенную при впадении в Неву реки Охты.

28 апреля 1703 г.

Петр 1 с семью ротами солдат на 60 лодках прорвался мимо крепости Ниеншанц и впервые спустился к устью Невы.

1 мая (12 мая) 1703 г.

Русские войска штурмом взяли крепость Ниеншанц при впадении реки Охты в Неву.. Крепость получила новое название – Шлотбург.

В ночь на 7 мая 1703 г.

Русские солдаты Семёновского и Преображенского полков на простых лодках под руководством Петра I и Александра Меншикова в абордажном бою захватили два шведских парусных судна – шняву «Астрильд» и бот «Гедан». «Небываемое бывает» было выбито на медали, выпущенной в честь этой победы.

14 мая 1703 г.

Пётр вновь осмотрел невское устье и остров впереди нынешней Петербургской стороны. Он выбирал место для храма во имя апостолов Петра и Павла.

16 мая (27 мая) 1703 г.

Почти с самого начала возведения крепости за техническое совершенство всех работ отвечал знающий фортификационное дело Иоганн Кирхенштейн из Саксонии. Он был пожалован званием майора. 24 июня 1705 года Ктрхенштейн скончался. Преемником его царь назначает Доминико Трезини. 1706 год становится особым днём в жизни архитектора, переломным. Петр I поручает ему перестройку земляной Петропавловской фортеции в камне – кирпиче. Это великое строение навсегда отгородило своими могучими, мощными стенами Доминико Трезини от Европы. Архитектор прожил в России всю оставшуюся жизнь до самой смерти.

Петропавловская крепость – одна из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Она является ценнейшим историческим памятником. Крепость и сверкающий золотом шпиль вошли в архитектурный облик Санкт-Петербурга, придавая ему самобытную прелесть приморского города. Шпиль над крепостью вместе с иглой Адмиралтейства, куполом Исаакиевского собора и остроконечной башней Кунсткамеры служат главными высотными доминантами города и украшением невских берегов. Крепость была сооружена для защиты молодого города от нападения врага. С конца ХVIII века крепость стала местом заточения русских революционеров. В настоящее время Петропавловская крепость является государственным заповедником. Крепость передана в ведение Государственного музея истории Петербурга.

Петропавловский собор, находящийся на территории крепости был построен в течение 1712 – 1733 годов по проекту архитектора Д. Трезини. В соборе захоронены русские цари: Петр I, дети Петра I, умершие в малолетстве, царевич Алексей, его жена, сестра Петра I – Мария Алексеевна. В соборе захоронены все русские императоры, правившие после Петра Великого, кроме Петра II, который умер в Москве, и Николая II, растрелянного в Екатеринбурге.

Колокольня Петропавловского собора с её сияющим шпилем – великое творение Доминико Трезини – является главной отличительной приметой Санкт-Петербурга.

После Великой Октябрьской социалистической революции в Петропавловской крепости был создан музей – филиал Государственного музея истории города.

На соседнем осторове Хервисари (Оленьем) Петр I повелел установить батарею.

18 мая 1703 г.

Дата рождения Балтийского флота.

24 – 26 мая (4 июня – по н. с.) 1703 г.

На берегу Невы срублен деревянный домик из сосновых обтёсанных брёвен для царя. (Домик Петра I). Это единственное деревянное жилое строение, дошедшее до нас с первых лет существования города. С 1930 года превращён в музей, филиал Летнего дворца – музея Петра I в Летнем саду.

В целях сохранения домика в 1731 году вокруг него была возведена «особая постройка» в виде галереи. В царствование Екатерины II её заменили на каменный футляр, крытый железом. В 1844 году футляр был разобран и сооружён каменный павильон по проекту архитектора Р. И. Кузьмина. В 1930 году здесь был открыт музей.

22 июня 1703 г.

Русские войска, базирующиеся в Ниеншанце, перешли в казармы Петропавловской крепости.

29 июня 1703 г.

В день св. Петра и Павла в новых казармах крепости первый комендант нового города Александр Меншиков угощал Петра и его приближённых и показывал царю первые постройки.

7 июля 1703 г.

Русские войска переправились через реку Сестра и на следующий день внезапно атаковали шведский корпус, имевший целью вместе с эскадрой вице-адмирала Нумерса атаковать строящийся город. Шведы, потеряв свыше тысячи человек, отступили к Выборгу. Шведские корабли не решились войти в Неву.

Русские войска нанесли поражение шведам под командованием генерала Крониорта. Попытка шведов помешать строительству города не увенчалась успехом.

10 июля 1703 г.

Заложен первый Петропавловский собор (из дерева).

август 1703 г.

На верфи в Лодейном поле на берегу Свири начали спускать на воду первые русские суда – шмак «Вельком» и фрегат «Штандарт».

В ночь с 30 на 31 августа 1703 г.

В Петербурге произошло первое сильное наводнение. Вода в Неве поднялась на 250 сантиметров выше ординара.

1 октября 1703 г.

На Троицкой площади Петербурга в день Покрова Пресвятой Богородицы была заложена деревянная церковь Святой Троицы, которая получила временный статус кафедрального собора новой столицы.

ноябрь 1703 г.

В Санкт-Петербург зашёл первый голландский корабль с вином и солью. Корабль получил название «Петербург». В награду Петр I вручил капитану 500 золотых, а каждому матросу – по 30 ефимков. Кораблю были предоставлены льготы. Этот день считается Днём рождения Санкт-Петербургской Балтийской таможни.

24 декабря 1703 г.

«По особому указу» «Для праздника Рождества Христова» отпущены были для жителей и защитников строящегося города бочки солонины «великого государева жалованья».

Зима 1703 –1704 годы

Сооружение форта Кроншлот.

1703 – 1706 годы

Всеми строительными работами в Петербурге руководил военный комендант города, полковник Р. В. Брюс, который подчинялся генерал-губернатору А. Д. Меншикову.

Материал предоставлен историком Ф. М. Лурье.

Что было 1703 года в россии

Эта глава представит читателю краткую хронику событий июня 1703 г. в юном Санкт-Петербурге и его окрестностях.

1 июня Петр I, уже из Копорья, послал в Амстердам письмо вице-адмиралу Крейсу, развивая столь любимую им тему распущения штандарта с орлом, держащим карты четырех морей — Каспийского, Черного, Белого, а теперь и Балтийского. Письмо к концу полно и неподражаемого юмора царя:

«Письмо ваше. мы в зело благополучный час восприяли, ибо как во оном вы желали, чтоб штандарт наш совершен был, також подобная виктори и на воде непразна была, то оной пред зело недавними днями чрез Божью помощь совершен (однакож о желаемом месте разспущения оному еще три мили 1 осталось), купно и з взятьем 2-х фрегат, одного имянем Едан, 10 пушек и 2 баса, второго Астрий 8 пушек и 8 басов, явил под командою вице-адмирала Нумберса, которые взяты суть от 30 добрых лодок, или карбасов. Смею и то писать, что пушек огнь претерпели и Едан уже взяли 8-ю толко; истинно то есть, понеже самовдицы суть оному. Потом вице-адмирал разсудил далее уйтить: мню, что не захотел в руках наших быть той ради причины, ято у нас ни единаго камандира равно[го] его чину при том [не] было тогда, и того для под нашей камандаю, яко капитана, быть не изволил» 262).

2 июня вернувшийся из-за границы Иоганн Рейнгольд фон Паткуль представил царю пятнадцать пунктов о будущих действиях в Польше. Устрялов пишет об этом:

«Он спрашивал: чего именно желает Государь от войны Шведской и что будет представлено королю Польскому? В случае союза с Польшею, предлагал склонить кардинала, великого гетмана и коронного подскарбия назначением жалованья. При короле учредить совет из полномочных особ, по назначению Царя, чтобы все делалось по определению совета» 263).

3 июня царь спешно послал из Копорья в Шлотбург письмо генералу Аниките Репнину, вызванное неизвестными нам, но, видимо, серьезными обстоятельствами:

«Min Her General.

Кой час сие письмо получишь, тотчас изволь выпущенный гварнизон из Капорья задержать, хотя и отпущены. Пошли за ними до самых караулов неприятелских и, буде не дошли до неприятелских караулоф, вели начальных всех взять, а буде ушли недалече, началных вели взять, а достальных задержать на месте.

Piter» 264).

Выполнить приказ Репнину не удалось: хотя он получил его на следующий день, но бывший комендант Копорья Аполлов успел уже дойти с гарнизоном до Выборга.

Тогда же, видимо, царь получил сведения о нахождении в устье Луги двух шведских торговых судов, которые он приказал захватить, что и было выполнено.

4 июня Петр I с Меншиковым прибыли к Ямской крепости — и царь в характерной для него краткой манере ответил на вопросы, поставленные ему Шереметевым:

«„Город Ямы так ли называть, как был, или как укажешь?“ — „Называть так“.

[О свинце]„. А свинцу много есть у митрополита, тайно его в Москву посылает продавать и не объявляет; чтоб кого послать и весь тот свинец, сыскав, взять“. — „Взять силою, а после деньги заплатить“.

„Кому быть в Ямах комендантом и скольким людям в гарнизоне? Откуда брать в Ямы и кому ведать кузнецами, плотниками, работниками, железом?“ — „Коменданта выбрать и людей оставить по рассмотрению и величеству крепости“.

„Милости прошу, прикажи на Московском моем дворе быть караулу, ныне покрали у меня палату с пивом“. — „Пошлем“» 265).

На следующий день, 5 июня, царь, осмотрев строящуюся Ямскую крепость, оставил инструкцию Шереметеву — блестящий образчик глубины познаний как в практике крепостного строения, так и в современной ему фортификационной науке.

Думаю, что, несмотря на весь «техницизм» этой инструкции, читателю будет небезынтересно познакомиться с ее текстом:

Оставив эти инструкции Шереметеву, царь и губернатор уехали в Шлотбург — и, таким образом, намерение Петра ехать в начале июня на Свирь опять не осуществилось (зря Яковлев с Кочетом готовили капитану светлицу и съестные припасы).

8 июня Шереметев прибыл в Яму, куда привел свежий морской трофей и где прочел инструкцию царя.

В тот же день в Москве вышел № 18 «Ведомостей».

В нем от 4 мая из Стокгольма писали о войске, идущем в помощь Шлиппенбаху и Кронъйорту, а от 11 мая из Дрездена сообщали:

«С Москвы в пяти неделях приехал кавалер 6 с ведомостью, что царское величество великую силу в собрании имеет, и о никаковом мире с шведом слышати не хощет, но паче короля польского намерен денгами и людми к войне приговаривать» 267).

Прижизненная гравюра, изображающая Иоганна Рейнгольда фон Паткуля.

На следующий день — 9 июня — Шереметев писал в Шлотбург о весьма курьезном случае — взятии шведского судна нашими драгунами с применением новинки — конной (вернее, даже не конной, но какой именно — разъяснится позднее) артиллерии:

«Суда, которые ты, Государь, изволил видеть, взяли и привезли, и дорогою встретили судно больше тех, и с парусом взяли, а люди, которые были на том судне, ушли в лес, а они то судно проводили на море, чрез реку по наших стреляли, толико ничего не учинили. А наши по них стреляли из мартиров конных, и они, Шведы, от них бежали и лаяли: черт де вас научил, а не люди; и хорошо зело действовали и далеко брали.

Город при помощи Божией строитца неоплошно» 268).

Прибыв в Шлотбург, царь 12 июня — в день Петра Поворота 7 писал в Москву Тихону Никитичу Стрешневу:

«Как сие письмо вашей милости дойдет, изволь, как скоро можно, порутчика Свейского, которой перед начатьем самой осады Нарвы 8 послан был с письмом во Псков и там задержан, сюда присласть: есть здесь в нем нужда» 269).

Шлотбург был сейчас дипломатическим центром России — и в тот же день Петр подписал грамоту королю Августу: он готовил ее, видимо, уже дней пять вместе с канцлером Головиным.

Речь в ней шла о назревших в последнюю пору сложных проблемах русско-польских отношенией: в частности, о связанных с миссией Паткуля, который, будучи послан в Польшу, вел там себя независимо и по отношению к полякам вызывающе, к примеру, самовольно повернув назад идущие на украинскую Белую Церковь польские войска.

Петр обещал Августу урезонить Паткуля и не помогать восcтававшим против Польши казакам Самуся и Палея.

Царь писал даже, что бунтующие казаки принадлежат скорее Августу, нежели ему, Петру, заявляя, что «между Речью Посполитой и казаками за экспромиссора [посредника] быть не желает» 270).

18 июня адмиралтеец Федор Апраксин послал из Воронежа на Неву письмо о смерти корабельного мастера Терплия, о строении судов, кузнецах, учении драгунов.

Это письмо в скором времени займет свое место в истории молодого Санкт-Петербурга и потому достойно особого тут упоминания.

В тот же день в Москве вышел № 19 «Ведомостей», в котором помещено было цитировавшееся ранее сообщение от 12 мая из Берлина о намерении царя Петра идти на Ниеншанц и в Лифляндию, а также о его приказе построить шесть боевых кораблей в Ладоге 271): известие, как мы знаем, неверное (царь собирался спустить шесть судов на Сяси, а не на Волхове), но отзвуки его мы встретим позднее в донесениях, отправленных из Москвы в Вену резидентом Плейером.

Около трех недель шли в эти дни в Шлотбурге переговоры Петра I и Головина с представителями Великого княжества Литовского, тоже входившего в Речь Посполитую, однако на дипломатическом фронте действовавшими самостоятельно.

Меж тем 19 июня (как следует из сообщения «Ведомостей» от 5 июля 1703 г.) произошло и еще одно событие, о котором мы узнаем из письма резидента Плейера от 17 июля:

«Сюда пришло известие, что в прошлом месяце июне несколько русских отрядов вышли из лагеря, расположенного у Ям и Копорья в 3 милях от Нарвы, где они окопались и внезапно наткнулись в кустаринке на шведский отряд, который их отбросил назад. Однако когда об этом услышал г. фельдмаршал Шереметев, он выступил с мощным отрядом в поход, а так как он тем временем получил известие, что у этих шведов имеется сильный резерв, который ведет нарвский комендант [генерал Горн], присоединивший к своим частям еще несколько отрядов, он пошел на хитрость, чтобы отвлечь их, а за лес направил казаков и татар, и когда он вступил со шведами в бой, казаки и татары вышли через лес в тыл врага и привели его в замешательство и преследовали до Ивангорода.

По слухам, при этом погибла вся шведская пехота, а из конных многие утонули в реке. Хотя у русских осталось из первого отряда 500 человек, однако в последующем деле они взяли в плен 28 высших и низших офицеров и 300 рядовых» 271).

Победа была внушительная.

20 июня Иван Немцов занес в свой «Юрнал»:

«В 20 д. Иван Синявин к нам 9 приехал» 272).

Через день — 22 июня — новая запись в «Юрнале»:

«В 22 д. тоесть во вторник спустили наводу галиот именуемый куриер» 273).

Галиот «Курьер» был первым судном, спущенным на Олонецкой верфи после приезда новой партии корабелов-бомбардиров.

В этот день, отвечая царю из Москвы на требование прислать в Шлотбург поручика Иоганна Васмана, Стрешнев писал:

«И того порутчика пошлю к вашей милости завтрашнего числа с подьячим и с солдаты, и прикажу ехать с поспешением.

Салдат тысяча человек вышли с Москвы на сей неделе в Шлотбурх вместо тех, которые посланы были в Шлотбурх, а тем салдатам Борис Петрович [Шереметев] велел к себе; а впредь сколка наберу, и вышлю в Шлотбурх, а высылать стану по тысячи человек» 274).

Это письмо вскоре тоже займет свое место в истории строительства Санктпетербургской крепости.

В тот же день в Шлотбург явился Глуховской сотник Алексей Туранский с обращенными к царю вопросами гетмана Мазепы о том, как вести себя с турками и «шаткими» запорожцами, и с доносами на полковников Искру и Миклашевского: последнего заподозрили в тайных сношениях с Литвой.

Мазепе велено было «следить за ним», несмотря на то, что в Шлотбурге и шли переговоры с литовскими дипломатами 275).

24 июня — в день рождества Иоанна Предтечи (он же — Иванов день, или Юханнус по-фински) — Петр I написал королю Августу об отпуске посланника Аренштедта, ввиду скорого прибытия нового посланника — Вицлебена.

В тот же день царь отослал в Москву Тихону Стрешневу обычный по требовательности и даже жестокости указ:

Стрешнев был адресатом и письма царя, посланного в Москву на следующий день — 25 июня:

Судьбе угодно было сделать так, что именно 25 июня 1703 г. из двух совершенно независимых друг от друга документальных источников впервые стало известно о строительстве на реке Неве Санктпетербургской крепости (раньше я уже упоминал об этом). Это побуждает выделить более подробное повествование о них в отдельный эпизод этой главы.

Петрас Шенк.

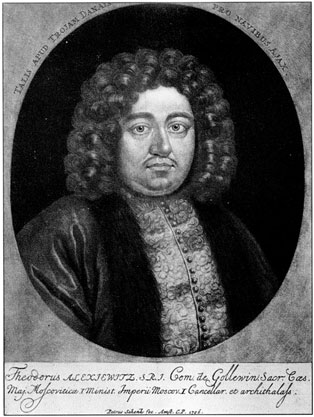

Портрет генерал-адмирала Федора Алексеевича Головина, главы Посольского приказа. Гравюра 1706 г.

В 1903 г., к двухсотлетию Петербурга, князь Николай Васильевич Голицын выпустил книгу, которую назвал интригующе: «Петербург или Петрополь? (Новое свидетельство об основании Петербурга)». В ней он рассказал о случайно обнаруженных документах, которые находились в Митавском архиве герцогов Курляндских (Митава была с 1561 до 1795 гг. столицей Курляндского герцогства; ныне это — город Елгава в Латвии). Это была переписка главы Посольского приказа генерал-адмирала Федора Алексеевича Головина с Павлом Никифоровичем Готовцевым, урядником Преображенского полка, рядовым бомбардирской роты, состоявшим резидентом российского правительства при Жмудском старосте князе Григории-Антоне Огинском.

Голицын привел в своей книге реквизиты переписки: Митавский герцогский архив; отдел «Великая Северная война», № 263 — 1308, пачка 191. Правда, о нынешнем состоянии и местонахождении архива я, к сожалению, не осведомлен.

Этапы переписки таковы: 2 мая 1703 г. Головин сообщил Готовцеву меж другими сведениями о взятии Канцев.

26 мая — о сражении за Копорье.

15 июня — о взятии царем Петром и Меншиковым двух шведских судов на взморье.

Наконец, 25 июня последовало еще одно сообщение «из обозу от Шлотбурха»:

«Войска Великого Государя стоят ныне в Ингрии и чинят непрестанные на отвращение неприятеля паники; и о том послано к тебе ради ведомости особое письмо, скажи о сем кому следует. И делают две крепости зело изрядные, чтоб неприятелю к тому приступу не было» 278).

Голицын так комментировал эти строки канцлера Головина:

«Впервые в этом письме встречается указание на постройку в устье Невы нового города. Нет сомнения, что под одною из крепостей Головин разумел ту, которая заложена была на острове Иени-Сари.

Менее определенно можно высказаться относительно второй. Не разумел ли Головин укрепления Ниеншанца-Шлотбурга, или возведенную на Выборгской стороне новую крепость, о которой упоминает австрийский резидент Плейер в своем донесении от 25 июня 1703 г.» 279).

Три замечания относительно комментария Голицына.

Первое. В устье Невы строился еще не город, а крепость (ее называли «городом», но подразумевали «фортецию»!).

Второе. Относительно второй крепости сомнений быть не может: это — Ямская крепость, а не те мелкие укрепления или батареи, что создавались в дельте Невы помимо Сактпетербургской фортеции.

Неуверенность Голицына относительно так называемой «второй крепости» произошла от того, что он пользовался не совсем точным переводом из Плейера.

Третье. Хотя Плейер и упоминает Ниеншанц-Шлотбург, но его укреплять не стали.

Послание Оттона-Антона Плейера и есть то второе документальное свидетельство, в котором поминается о новом строительстве на Неве. Я уже цитировал часть этого послания в главе III: «Что на сей счет говорят исторические источники?».

А сейчас приведу из него более крупный фрагмент, поскольку в нем содержатся и другие интересные сведения:

Это известие — одно из начальных — о строении Санктпетербургской фортеции свидетельствует, во-первых, что и компетентные источники Плейера бывали не совсем точны (царь, скажем, не уезжал «на заводы» — он уехал к Копорью и Ямам), а во-вторых, что уже к середине июня Паткуль прибыл в лагерь при Шлотбурге — и стал играть немаловажную роль в буднях царского двора.

А теперь последуем в хронике июня дальше.

26 июня в «Юрнале» появилась новая запись:

«В 26 д. отпущен в Шлотбурх сЫваном Володимировым» 281).

Запись эту логично трактовать так, что спущенный на воду четыре дня назад галиот «Курьер» направился под командой капрала Ивана Володимерова по Ладоге и Неве к Шлотбургу, куда Иван должен был попасть, — и попал! — к 29 июня.

В тот же день в Москве вышел № 20 «Ведомостей», сведений об Озерном крае не содержавший.

День 28 июня стал знаменательным в жизни военного лагеря, расположившегося у Шлотбурга: российские дипломаты во главе с канцлером Головиным подписали «Трактат с Речью Посполитою Литовскою».

В «Трактате» говорилось, что «послы от великого княжества Литовского» были избраны «на тот чин на генеральном съезде Виленском нынешнего 1703 году марта в 15 день, за позволением Его Королевского Высочества, государя нашего» Августа II.

Констатируя окончание переговоров «с назначенным на то» царем Петром «ясновельможным Его Милости господином министром, ближним боярином и адмиралом и Посольской канцелярии наивысшим президентом и наместником Сибирским и кавалером Федором Алексеевичем Головиным», послы «обнадеживали именем народу Литовского», что будут оказывать царским войскам на земле Литвы вспомоществование войском, товарами и припасами за деньги россиян.

Заявив, что, разоренные «королем Свейским», литовцы «не могли бес помочей денежных. монарха Московского впредь войны Свейской вести», договорились о получении на свои военные расходы 30 000 «московских денег» и 300 000 золотом.

Россияне обязались не искать мира с Карлом XII без участия Речи Посполитой, в том числе и Литвы.

В свою очередь послы великого княжества Литовского обязались выступить против ведения какой-либо иной войны, кроме военного противодействия шведам.

Тогда же, 28 июня, Петр I дал аудиенцию послам: канонику Бялозору, старосте Халецкому, судье Хржановскому и подкаморному Домбровскому. Послы благодарили царя «за деньги и войска», — а царь отвечал, что слова их «приемлет благоприятно».

Специально отмечено было, что «о котором ЕЦВ вспоможении злым образом недоброхотящие. вместо всякого благодарного приношения за оное. клеветами и лжами в народ вмещати не устыдятся, будто некоторые земли, аж пореку Березину, проданы быти имеют за те данные деньги в сторону ЕЦВ, чего никогда ни от кого никаких предложений при дворе ЕЦВ не бывало».

Особо отмечалось, что договорное дело «чинилось в обозе под Шлотбурком, прежде сего Нишанцом названным, лета 1703-го месяца июня в 28 день» 282).

Дата эта является завершающим днем первой в истории Санкт-Петербурга дипломатической акции, о которой историки наши либо вообще ничего не пишут, либо упоминают ее достаточно невнятно и без должного понимания ее значения.

В этот день окончился Петров пост — и, надо полагать, по такому случаю состоялось некое пиршество, впрочем, вероятно, не слишком обильное в ожидании завтрашнего празднества: не только Петрова дня, но и дня, в который в валах Санктпетербургской крепости были уже построены первые казармы.

Не случайно на письме Федора Апраксина, посланном 18 июня из Воронежа и полученного на Неве как раз в этот день, сделана была знаменитая надпись:

«Принета с почты в новозастроенной крепости: июня 28 день 1703-го» 283).

Эта запись подтверждает, что к 28 июня, уже «новозастроенная», крепость не имела, однако, еще официального имени.

Его она получит назавтра, в Петров день — и поскольку день этот в истории города немаловажен, я опять-таки выделю его в своей хронике в отдельный эпизод.

Прежде всего надо сказать о том, как именно велось строительство крепости.

Тут я хочу прибегнуть к большой цитате из статьи Ванды Андреевны Бутми «Начало строительства Петропавловской крепости», опубликованной еще в 1959 г., но сохранившей исследовательскую ценность по сию пору:

И вот теперь, представив, какого рода работа шла в мае—сентябре 1703 г. на Заячьем острове, вернемся в день 29 июня — в Петров день.

«Петр и Павел день на час убавил», — говорит русская пословица о Петрове дне, то есть дне святых Петра и Павла, «Пиетари и Пекка» по-карельски и по-фински. Вот что написал об этом дне в своем «Журнале государя Петра I» барон Генрих фон Гюйсен:

«Праздник Апостолов Петра и Павла Его Царское Величество изволил торжествовать с набоженством 19 и веселием звычайным [привычным] в вышепомянутой Санктпетербургской крепости. Банкет был в новых казармах, которых тогда в Болверке Генерал-губернатора Александра Даниловича Меншикова уже сделано было» 287).

А теперь напомню, во что превратил это краткое сообщение Гюйсена Петр Николаевич Петров в своей «Истории Санкт-Петербурга»:

«29 июня 1703 года [Петр] отправил на островке Иени-Сари, по местной обстановке, даже роскошное празднование, с обедом, тостами и пальбою из орудий, после молебствия, совершенного Митрополитом Новгородским Иовом, вызванным сюда для совершения закладки, среди очерченной крепости, — церкви во имя святых апостолов Петра и Павла» 289).

Это Петров писал в 1885 г., ни словом не оговорив, откуда он почерпнул все эти красочные, тщательно расписанные детали и подробности.

Сам ли он их додумал — или взял из каких-то неизвестных нам источников? Тогда почему он на эти источники не сослался? Боюсь, потому что таких источников не было.

А спустя три года в газете петербургских архитекторов «Зодчий» Петров сопроводил это свое беллетристическое сообщение еще большими «подробностями».

Это стоит почитать!

Указав для начала, что царь, якобы, вернулся из «лодейнопольского похода» 25 мая (почему автор назвал именно этот день, непонятно: ведь уже 20 мая Петр отослал из Шлотбурга письмо Досифею — и потому даже все сторонники гипотезы о его отсутствии 16 мая на Неве говорят, что 20-го он там уже был), Петров уверяет нас, что более месяца после этого царь искал место для крепости:

Может ли быть что точнее и неопровержимее этого свидетельства, уничтожающего окончательно произвольную дату 16-го мая?!

Не Троицком, не Тринитатс-бургом, не Троицким укреплением, а городом св. Петра желал и наименовал основатель невской столицы любимое свое пребывание на месте славного подвига, ясно не по чему другому, как по дню самого заложения» 290).

Несмотря на темноту многих выражений и дурно-беллетристическую фантазию приведенного отрывка, в нем все же есть и то здравое, что в «ереси» Петрова вообще содержится.

Речь идет об акте наименования города.

Его, правда, часто путают с другим актом, но об этом речь пойдет ниже.

А пока — забежав в нашей хронике несколько вперед — поведем еще раз речь о переписке канцлера Головина с резидентом Готовцевым, о которой поведал нам в 1903 г. князь Николай Голицын в книге «Петербург или Петрополь?».

16 июля в письме генерал-адмирала встречаем короткие, но важные для истории города строки:

«Сей город новостроющийся назван в самый Петров день, — Петрополь, и уже оного едва не с половину cостроили» 291).

12 августа в Митаву отправилось еще одно послание Головина, помеченное: «Из Петрополя» — и по этому поводу князь Голицын уверенно заметил в своей книге:

«Можно утверждать с достаточной достоверностью, что Петербург был окрещен Петрополем тем самым Головиным, который являлся автором письма к Готовцеву» 292).

Во второй главе этого раздела упомянут очерк профессора Алексея Владимировича Предтеченского «Основание Петербурга». Он пишет о наименовании города:

Федор Никитин, Михаил Петров.

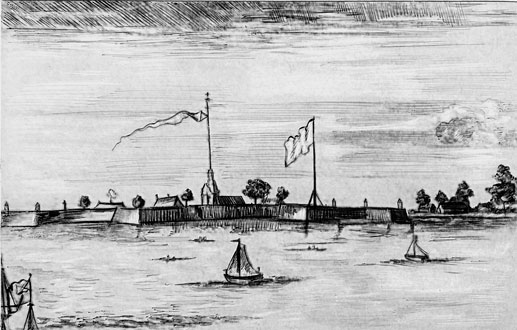

Фрагмент офорта 1705 г. «Новый способ арифметики, феорики или зрительные…» с одним из первых изображений Санктпетербургской крепости и церкви святых апостолов Петра и Павла (мы видим ее еще без шпилей на башенках), а также с надписью, запечатлевшей недолго бытовавшее неофициальное наименование новой крепости: «Петрополис».

Добавлю еще ряд упоминаний греческого имени города.

6 июля 1703 г. генерал Аникита Иванович Репнин писал «из Петрополя» к иерусалимскому патриарху Досифею.

8 июля сторожу Мастерской палаты Григорию Яковлеву была выдана подорожная, предписывающая ему ехать —

«. от Петрополя до Шлисенбурха, до Ладоги, до Великого Новгорода, до Вышняго Волочку, до Торжку, до Твери, и до Клину, и до Москвы» 295).

Еще одно письмо послал «из Петрополя» 12 августа Головин.

Наконец, Меншиков отправил 17 октября письмо олонецкому коменданту Яковлеву, тоже пометив его: «Из Петрополя».

Многочисленные упоминания «Петрополя» встречаем мы и в сочинении Андрея Богданова «Описание Санкт-Петербурга». Тут ясна становится идея наименования крепости (города) таким названием: сопоставление его с Константинополем, который получил название по имени Константина Великого.

Богданов пишет, например, в комментариях к «Описательной похвале. » Гавриила Бужинского:

«Константин Великий для лучшей государства своего ползы. построил себе Новый Град, и наименовал во имя свое Константинополь, и от Ветхаго Рима перенесе престол свой в Новый свой созданный Град. Сему подражая, Петр Великий для пользы Всероссийской Империи, при Балтийском сем Море, создал во имя свое Новый Град Петрополь» 296).

Нет сомнения в том, что Головин руководствовался сходными соображениями. Однако, несмотря на высокую идею, греческое имя так и не прижилось, если не считать, скажем, более позднего упоминания его в пушкинском «Медном всаднике», где «Петрополь» всплывает, «как тритон, по пояс в воду погружен».

Предтеченский замечает по поводу «Петрополя»:

«Надо думать, что название Петрополь никогда не носило официального характера и бытовало лишь короткое время. Нет оснований предполагать, что Петр когда-либо серьезно задумывался над возможнстью назвать новую крепость Петрополем.

Переименование Нотебурга, Ниеншанца, Ям на голландский манер заставляет думать, что для вновь построенной крепости он не имел причин сделать исключение и назвать ее не по-голландски, а греко-византийским названием, заимствованным с языка, всегда остававшегося чуждым Петру.

Мысль о названии крепости именем того святого, в честь которого получил свое имя Петр, была для Петра не новой. Еще в 1697 г. Петр назначил боярина А. С. Шеина командовать войсками, отправляемыми в Азов. Ему было поручено построить на северной стороне Дона против Азова крепость, которая стала называться крепостью святого Петра. Через шесть лет опыт был повторен, и основанная на берегах Невы крепость получила такое же название, но только не по-русски, а по-голландски, что не может вызывать удивления после путешествия Петра за границу» 297).

Князь Голицын не преминул, правда, в свое время заметить:

«Нельзя, тем не менее, не признать, что имя, которым Головин первоначально окрестил новый городок на берегах Невы, это греко-византийское название „Петрополь“, сроднее и ближе русскому слуху, чем чуждое ему шведско-голландско-немецкое „Санкт-Петербург“» 298).

Надо, правда, припомнить, что первоначально имя «Санкт-Петербург» воспринималось как имя города, названного исключительно по имени самого царя (что дополнительно роднило этот топоним с изобретенным канцлером Федором Головиным греческим «Петрополем»). «Ведомости», к слову, так поначалу и писали:

«И тое крепость на свое государское имянование, прозванием Питербургом, обновити указал» 299).

Приведу тут и еще один любопытный пример, когда — впервые, пожалуй, в исторической литературе — произнесено было еще одно, сугубо русское название, употребленное, правда, в иноязычной книге грека Антония Катифоро, однако в переводе россиянина Стефана (надо полагать, Степана) Писарева:

«ВЕЛИКИЙ ПЕТР восхотел создать Город, и наименовать его Своим Именем, ПЕТЕРБУРГ, то есть ПЕТРОГРАД: посвятив оной Святому, Славному и Первоверховному Апостолу Петру» 300).

Так греческий автор соединил три идеи: ввел в топоним города имя царя, соотнес этот топоним с апостолом Петром и впервые употребил сугубо российское звучание его.

Последнее сделал и Пушкин в том же «Медном всаднике», где уже в первой строке текста самой поэмы (не «Вступления»!) появился «омраченный Петроград».

Однако на практике это осуществили только в 1914 г., с началом русско-германской войны, когда голландское имя города расценено было весьма патриотичными, но малоосведомленными советниками Николая II как топоним сугубо германский, с коим сии патриоты смириться не пожелали.

В дальнейшем переименование города шло по тому же самому пути русификации топонима, но замешанной инициаторами уничтожения «петровщины» в имени города уже и на политике.

В «Ленинграде» их, помимо политического содержания, устраивало многое. И явно старорусский «град», и сугубо по-российски звучавшая фамилия «Ленин». Правда, лишь немногим знатокам известно было, что фамилия эта встречалась среди жителей Васильевского острова еще в Писцовых книгах 1500 г. И уж совсем никто не решался упоминать, что позже она принадлежала дворянскому роду, обитавшему в Питере долгие десятилетия.

А о том, что малоизвестному революционеру Ульянову она досталась от этих Лениных в качестве псевдонима по чистой игре случая, возможно стало заговорить лишь совсем недавно 301).

Так что можно, в принципе, понять тех — современных уже не Петру I, а нам — людей, которые несколько оторопели, узнав в 1991 г., что городу с таким вроде бы вполне российским именем, как «Ленинград», будет возвращено первоначальное его «шведско-голландско-немецкое» наименование.

Лишь спустя время хотя бы часть этих оторопевших было людей начала осознавать, что топоним «Санкт-Петербург» — не только европейский, но и очевидно российский, будучи именем великого русского города.

Ведь вот и Андрей Богданов еще размышлял в своем комментарии к «Описательной похвале. » Гавриила Бужинского:

«Имя Санктпетербург что есть. — Имя „Санктпетербург“ по силе грамматической значит имя пресложное, которое сложено из трех имен, или слов, тако: Санкт-Петер-Бург, то есть Град-Святаго-Петра, или просто значит: сей Град наименован во Имя Святаго Апостола Петра» 302).

Это толкование видится самым что ни на есть современным.

Чтобы завершить «тему князя Голицына», хочу познакомить и с его позицией, связанной с «ересью» Петрова.

Голицын поставил перед собою три вопроса: произошла ли закладка Санкт-Петербурга 16 мая? была ли она совершена в присутствии царя Петра? считать ли днем закладки 29 июня?

На первый вопрос он ответил кратко и ясно:

«16 мая было днем начала работ по сооружению безымянной крепости на берегу Невы» 303).

Отметив, что Головин ни слова не написал Готовцеву ни о закладке крепости 16 мая, ни о присутствии на ней Петра I, князь деликатно отказался решать второй вопрос:

«Мы считаем себя вправе. не затрагивать этого вопроса в настоящем случае» 304).

Итоговое же его рассуждение было таким:

«29 июня последовало „освящение“ новой крепости, „окрещение“ ее Санкт-Петербургом (или Петрополем — в устах Головина).

Спрашивается, когда же произошла „закладка“ Петербурга в современном значении слова?

Мы считаем себя вправе утверждать на основании приведенных выше документальных данных и построенных на них соображениях, что такой „закладки“ не было вовсе.

16 мая на берегах Невы не было никакого торжества, начали лишь копать фундаменты и рубить срубы.

29 июня было большое торжество, но уж это не была „закладка“; современник и очевидец всего две недели спустя пишет, что уже выстроили „едва не половину“ города: какая же может быть „закладка“, когда половина города построена?» 305).

Иными словами, князь Голицын безусловно отверг тезис Петрова о дне 29 июня как времени закладки Санкт-Петербурга.

Однако на то, чтобы опровергнуть «довод номер один» Петрова об отсутствии царя Петра 16 мая на Неве у Голицына ни решимости, ни, главное, достаточных аргументов не нашлось. Господь, как говорится, ему судья.

Сделаем тут небольшое отступление, обратимся к чуть более раннему времени 1703 г.: к февралю.

Ведь 3 февраля Петр уже совершил подобное празднество, о котором в тот же день сообщил в письме к Меншикову (выше я и привел его полностью, и ссылался на него, цитируя слова о «грядущих воротах», но теперь стоит привести отрывок из него еще раз):

«Мейн Герц.

Мы по слову вашему здес слава Богу веселилис доволно, не оставя ни единаго места. Город по благословению Киевскаго именовали и купно с болверками и воротами пили на 1 вино, на 2 сек, на 3 ренское, на 4 пиво, на 5 мед и у ворот ренское.

Из Оранибурха, в 3 ден февраля 1703.

Последния ворта Воронежския свершили с великой радостию, поминая грядущая» 306).

Что, кроме всего прочего, в этом письме любопытно?

То, что празднество наименования крепостцы Ораниенбург было построено весьма близко к тому «сценарию», что и в конце июня на Неве. Только в феврале это было сделано в смеховой, пародийной интерпретации.

То же, что и на Неве, «набоженство», только в феврале-то роль «Ианикия митрополита Киевского и Галицкого» исполнил не настоящий полковой священник, а член Всешутейшего собора Иван Алексеевич Мусин-Пушкин, а «Гедеона-архидиакона» — князь Юрий Федорович Шаховской.

То же — и в феврале, и в июне — «веселие звычайное» в ходе «банкета» с питьем многочисленных бокалов на каждом бастионе и у каждых ворот.

И наконец, крепостца получила свое имя после того, как завершена была ее постройка.

Вспомним, что Петров писал, будто на Заячий остров вызван был из Новгорода митрополит Иов «для совершения закладки, среди очерченной крепости, — церкви во имя святых апостолов Петра и Павла».

Самое поразительное, пожалуй, обстоятельство заключается в том, что если факт наименования крепости и города подтвержден многими документальными свидетельствами (прежде всего — письмом генерал-адмирала Головина к резиденту Готовцеву), то факт закладки 29 июня собора Петра и Павла, а также участия в этой закладке новгородского митрополита Иова не подтвержден ни одним современным событию документом.

Впервые об Иове упомянул в своей цитированной ранее рукописи «Описание Санктпетербурга. » Андрей Богданов. Правда, точной даты закладки собора он не назвал, отметив лишь:

«Соборная Церковь Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, деревянная, видом крестообразная, о трех шпицах, на которых шпицах по воскресным дням и праздничным подымалися вымпелы.

Расписана была по каменному маниру жолтым мрамором и освящена была оная Первосвященным Иовом, Митрополитом Новагородским, 1703 году» 307).

Почти нет сомнения, что именно эти слова Богданова являются источником ошибочной уверенности Петрова в том, что Иов, будто бы, освящал в 1703 г. Петропавловскую церковь.

Однако утверждение Богданова ошибочно.

Митрополит Иов в 1703 г. в Петербурге не бывал.

Еще в 1861 г., в пятом томе духовного учено-литературного журнала «Странник» историк Илларион Чистович опубликовал статью «Новгородский митрополит Иов. Жизнь его и переписка с разными лицами».

В ней, в частности, автор пишет:

«В 1704 и 1711 г. Иов сам был в С.Петербурге и, в первое из этих посещений, 1-го апреля освятил деревянную церковь Петра и Павла в крепости — первую из петербургских церквей» 308).

Эти слова подтверждаются и словами современого событиям гюйсеновского «Журнала» за 1704 г.:

«Апреля в 1 день, т.е. в неделю входа в Иерусалим, было в С.-Петербурге освящение новопостроенной церкви во имя апостола Петра, с обыкновенными церемониями» 309).

Еще одно свидетельство того, что 29 июня 1703 г. митрополит Иов не был на Неве находим мы в его письме к Меншикову, опубликованном в приложении к упомянутой выше статье Иллариона Чистовича.

Примерно в середине августа Иов пишет Александру Даниловичу из Новгорода в Петербург:

Питер Пикарт.

Фрагмент гравюры 1704 г. «Санкт-Петербург».

Церковь Петра и Павла изображена здесь без пристроек (приделов) и шпилей на них.

Виден царский штандарт над крепостным Государевым бастионом.

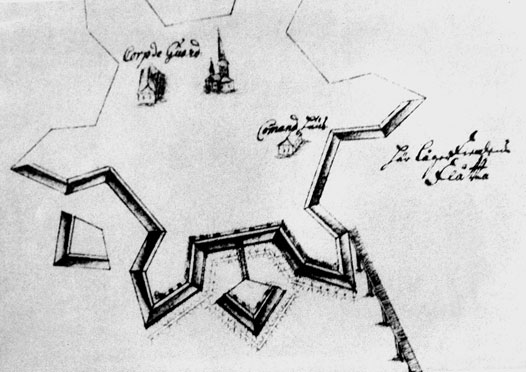

Фрагмент шведского «Плана и основания форта и города Санкт-Петербурга. »,

на котором над пристройкой к Петропавловской церкви уже виден шпиль.

Это лишний раз подчеркивает, что шведский «План. » сделан был явно позже пикартовского офорта.

Послание это интересно тем, что ясно дает понять: Петр и Меншиков собирались 29 июня 1703 г. освятить «новопостроенную» крепость и, вероятнее всего, заложить Петропавловскую церковь в присутствии митрополита Иова.

Но Иов был болен — и на Неве появился лишь через год.

Итак, подведем краткий итог сказанному о дне 29 июня.

Головин, напомню, сообщал Готовцеву о том, что «город» — то есть, конечно, крепость — был «назван в самый Петров день, — Петрополь».

Гюйсен же говорит просто о празднике и «банкете» — без упоминания о «закладке», «освящении» или «наименовании».

Петров утверждал, что в этот день совершена была закладка — как самой Санктпетербургской крепости, так и освященного Иовом Петропавловского собора.

Голицын пишет об «освящении» новой крепости, а также об «окрещении» ее Санкт-Петербургом.

В этом отношении любопытно оценить сегодня и слова Григория Немирова из его книги «Троицкий собор, что на Петербургской стороне. »:

«29 Июня 1703 г., в Петров день и тезоименитство Государя, и освящения „новопостроенной крепости“, была заложена в ней церковь во имя апостолов Петра и Павла, освященная, однако, лишь в 1704 г.

. Несомненое свидетельство о том, что 29 Июня происходило освящение крепости С.-Петербург, находится в письме Головина к Готовцеву» 311).

Мы, однако, помним, что Головин писал Готовцеву несколько об ином событии: не об «освящении» крепости, а об ее «наименовании». Разница есть.

Так что Немиров, с одной стороны, прав, говоря об освящении церкви лишь в 1704 г. Но безоговорочно заявляя об «освящении крепости» и — именно в этот день! — «закладке» церкви, он опирается лишь на силу «традиционно принимаемых» фактов, которые безусловно ни одним из известных нам документов не подтверждаются.

Так что же именно произошло 29 июня на Заячьем?

Документы говорят: был праздник с обычным — «звычайным» — весельем (по Гюйсену); на нем — в окружении всех светских и армейских чинов — был, естественно, царь Петр: он, вероятнее всего, собирался в этот день и освятить крепость, и, допускаю, заложить Петропавловскую церковь в высоком присутствии митрополита Иова, увы, заболевшего (по письму самого митрополита), так что его на этом празднестве заменило «набоженство», то есть полковые священники (по Гюйсену), — и во время этого праздника город получил официальное имя (по Головину).

Ни о чем другом документы нам не сообщают.

Поэтому будем — во имя исторической истины — безоговорочно помнить, в частности, о том, что 29 июня 1703 г. как дата закладки Петропавловской церкви есть число сугубо условное, выводимое путем логическим, как наиболее вероятное и в силу того — достоверное, однако строгого исторического документального базиса не имеющее.