Что было 1825 году

Междуцарствие 1825 года

Восстание декабристов во многом стало возможным благодаря тому, что в России почти месяц не было императора. Arzamas объясняет причины междуцарствия

После смерти Александра I 19 ноября 1825 года Россия почти месяц существовала без императора: братья скончавшегося правителя, Константин и Николай, присягали друг другу и долгое время не могли решить, кто из них должен править. В конце концов императором стал Николай (как того хотели и Александр, и Константин). Этим воспользовались декабристы и 14 (26) декабря вместе с солдатами, уверенными в том, что они выступают за Константина и против узурпатора Николая, вышли на Сенатскую площадь. Историк Евгений Пчелов объясняет, как вообще возникла ситуация междуцарствия 1825 года

Павловский Акт о престолонаследии

В день своей коронации, состоявшейся на Пасху, 5 апреля 1797 года, император Павел I утвердил Акт о престолонаследии (документ был обнародован от имени императора и его супруги императрицы Марии Федоровны). Его положения были разработаны будущим императором еще 4 января 1788 года.

Этот документ, по сути, отменил петровский Устав о наследии престола 1722 года, вводя четко определенный порядок престолонаследия в России. К моменту коронации семья Павла I состояла из пяти дочерей и трех сыновей — Александра, Константина и Николая (двое из них были уже женаты); четвертый сын, Михаил, родился в 1798 году. Поэтому за будущее династии можно было не беспокоиться. Павловский акт исходил из следующих названных в нем причин:

«…дабы государство не было без наследников. Дабы наследник был назначен всегда законом самим. Дабы не было ни малейшего сомнения, кому наследовать. Дабы сохранить право родов в наследствии, не нарушая права естественного, и избежать затруднений при переходе из рода в род».

Иными словами, утверждался четкий порядок наследования престола в потомстве Павла — так, чтобы это наследование определялось самим законом и носило, можно сказать, автоматический характер. Таким образом, исключались разного рода ситуации междуцарствия, неопределенности и возможной борьбы различных претендентов на престол. Акт вводил так называемую австрийскую систему (примогенитуру) наследования. Павел опирался в данном случае на традиции престолонаследия Священной Римской империи германской нации, то есть империи Западной Европы — наиболее статусного государства тогдашнего европейского мира. В этом проявилось стремление придать российскому престолонаследию подчеркнуто имперский характер, сделать его подобным системе Священной Рим ской империи, то есть продолжить идущее еще со времен Петра Великого уподобление новой Российской империи империи западной.

Суть введенного порядка заключалась в следующем: предпочтение в престолонаследии отдавалось мужскому потомству, но и женское не исключалось из общего порядка. Сначала Павлу должны были наследовать мужские потомки по линии его старшего сына Александра, затем — мужские потомки второго сына Константина и так далее, по мужским линиям потомков других сыновей, сколько бы их ни было. Только по пресечении всего мужского потомства престолонаследие переходило в потомство по женским линиям, но вначале

к женским линиям, ближайшим к последне-царствовавшему императору. Только после пресечения такового потомства наследие могло перейти

в женское потомство линии старшего сына и так далее по старшинству ветвей. После чего престол могли наследовать потомки дочерей Павла I

При этом те представители иностранных династий, которые могли бы стать российскими государями, должны были бы отречься от своих прав на наследование иностранных тронов и перейти в православие. Таким образом, количество потенциальных наследников престола зависело только от самого количества потомков Павла I, причем как по мужским, так и по женским линиям. Этот порядок мог обеспечить бесперебойное наследование престола в течение длительного времени при условии значительного числа потомков самого императора.

Акту придавалось чрезвычайно большое значение — он в течение почти ста лет хранился в серебряном ларце на престоле Успенского собора Московского Кремля, главного собора страны и места венчаний на царство российских государей.

Почему Николай стал законным наследником в обход старшего брата

Исходя из текста акта, наследником Павла I являлся его старший сын Александр. Однако указом от 28 октября 1799 года император пожаловал титул цесаревича также и своему второму сыну — великому князю Константину Павловичу, в качестве отличия за «подвиги храбрости и примерного мужества», выказанные им во время кампании 1799 года, то есть Швейцарского и Итальянского походов Суворова.

При вступлении на престол Александра I в 1801 году в тексте присяги не указывалось имя конкретного наследника. Это было вызвано тем, что сохранялась надежда на рождение у нового императора сыновей в будущем. Однако от брака с императрицей Елизаветой Алексеевной у Александра были только две дочери, скончавшиеся в детском возрасте.

От брака с великой княгиней Анной Федоровной, урожденной принцессой Саксен-Кобург-Заальфельдской (1781–1860), у Константина Павловича детей не было вовсе. Более того, великая княгиня, воспользовавшись семейным предлогом, в 1801 году покинула Россию и отказывалась возвращаться назад. Таким образом, брак Константина Павловича, являвшегося ближайшим потенциальным наследником императора, фактически распался.

В связи с этим, а также с желанием великого князя жениться вторично императорская фамилия решилась на беспрецедентный шаг — развод наследника престола.

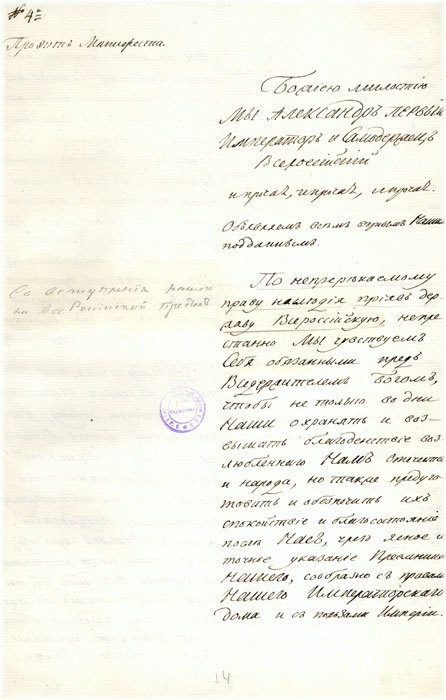

20 марта 1820 года своим манифестом Александр I официально объявил о разводе Константина Павловича. Кроме того, в связи с предполагавшимся вторым браком великого князя на графине Грудзинской, которая, разумеется, не принадлежала ни к какой монаршей династии, Александр I тем же манифестом дополнил павловский Акт о престолонаследии. Это «дополнительное постановление об императорской фамилии» заключалось в следующем:

«…если какое лицо из императорской фамилии вступит в брачный союз с лицом, не имеющим соответствованного достоинства, то есть не принадлежащим ни к какому царственному или владетельному дому, в таком случае лицо императорской фамилии не может сообщить другому прав, принадлежащих членам императорской фамилии и рождаемые от такового союза дети не имеют права на наследование престола».

Иными словами, супруги неравного статуса и их потомство лишались прав членов императорской фамилии и, соответственно, права наследования престола Российской империи. Манифест Александра I ввел правило равнородного брака и устранил из состава императорского дома возможное потомство от морганатических браков. Женившись в мае 1820 года на графине Иоанне Антоновне Грудзинской (получившей от императора Александра I титул княгини Ловичской), Константин Павлович тем самым лично не утратил права на престол, но его супруга и возможные дети от нее членами императорской фамилии уже не считались.

Константин Павлович, впрочем, решил отказаться от своего права на наследование престола, о чем уведомил Александра I в письме от 14 января 1822 года. Следствием этого обращения стал еще один манифест Александра I, подписанный 16 августа 1823 года. В нем говорилось, что в связи с отсутствием прямого мужского наследника у самого императора и желанием Константина Павловича отречься от прав на престол (чтобы тем самым придать новую силу дополнительному акту 1820 года, то есть освободить династическую и политическую ситуацию в будущем от возможных затруднений) наследником престола объявляется следующий по старшинству брат — великий князь Николай Павлович. Манифест, впрочем, не был обнародован: четыре экземпляра в запечатанных конвертах были отправлены в Успенский собор Кремля (дополнив ларец с актом 1797 года и манифестом 1820 года), Святейший синод, Государственный совет и Сенат. На конверте из Успенского собора была собственноручная надпись Александра о том, что в случае его кончины конверт необходимо раскрыть «прежде всякого другого действия».

Необнародованный характер манифеста 1823 года (о причинах этого ведутся споры), а также то, что о его содержании в точности не знал даже сам великий князь Николай Павлович, послужили поводом к ситуации междуцарствия 1825 года.

«Мало кто верил, что царь решится их повесить» Чего на самом деле добивались декабристы и почему они проиграли

Кадр из фильма «Союз спасения»

Почему события декабря 1825 года, о которых еще совсем недавно мало кто вспоминал, а теперь все ожесточенно спорят, стали поворотным моментом российской истории последних двух веков? Кем были декабристы — вероломными мятежниками или страстотерпцами русской свободы? Что на самом деле замышляли руководители заговора и как декабристский миф до сих пор определяет в России отношения власти и общества? На эти вопросы «Ленте.ру» ответила доктор исторических наук, профессор РГГУ, научный консультант фильма «Союз спасения» Оксана Киянская.

Нечаянное междуцарствие

«Лента.ру»: Давайте начнем, говоря современным политическим языком, с транзита власти в России образца 1825 года. Почему он прошел настолько безобразно, что его результатом стало восстание декабристов?

Оксана Киянская: Я понимаю, чем вызван ваш интерес к этой теме. Отчасти дело в нашумевшем фильме «Союз спасения», сценаристов которого я консультировала, и теперь все ищут параллели в современности и событиях почти двухвековой давности. Одна из сюжетных линий картины описывает междуцарствие — как вы выразились, своего рода транзит власти 1825 года. Как это часто бывает в нашей истории, такая ситуация стала проявлением абсолютного беззакония.

Потому что действовал принятый еще Павлом I Акт о престолонаследии 1797 года, согласно которому после смерти монарха трон доставался его старшему сыну, а если тот оставался бездетным — то его брату. Как известно, детей Александр I не оставил, поэтому после него корона переходила следующему по старшинству брату Константину Павловичу. Но ситуация осложнялась тем, что сам Константин мог наследовать престол, а его дети — уже нет.

Из-за морганатического брака с дочерью польского графа?

Константин был женат дважды: сначала на немецкой принцессе Юлианне-Генриетте-Ульрике (после принятия православия — Анне Федоровне), с которой не имел детей, а после развода с ней — на польской графине Жанетте Грудзинской. Но по закону претендовать на российский престол могли только дети, рожденные от двух особ императорской фамилии.

Поэтому сам Константин право на престол имел, а его дети — не имели. Кроме того, он сам не особенно стремился царствовать. По воспоминаниям современников, после брака с Грудзинской он совершенно ополячился и остался жить в Польше (Царство Польское с 1815 года находилось в составе Российской империи — прим. «Ленты.ру»). Кстати, и в этом браке у него детей не было.

Следующий претендент на корону — Николай, третий сын Павла I, который к тому времени сам уже имел сына (будущего Александра II). Поэтому в 1823 году Александр I своим манифестом именно его назначил своим наследником. Константин же отрекся от престола.

В чем же тогда беззаконие?

Почему Александр I так поступил и сразу не объявил наследником Николая? Ведь тем самым он фактически заложил мину под будущее страны после своего ухода.

Трудно понять, что порой творится в головах у российских правителей. Видимо, он стремился до последнего момента отложить окончательное решение о своем наследнике, чтобы в случае чего иметь возможность все переиграть. Историки говорят и о том, что к 1823 году император не расстался и с мечтой когда-нибудь ввести в России конституционное правление. Может быть, он намеренно держал всех в подвешенном состоянии — такое поведение в нашей истории характерно не только для него.

Борис Чориков «Кончина императора Александра I»

Однако Александр I не учел одного важного обстоятельства — в России мертвые властители воли не имеют. Когда в ноябре 1825 года он внезапно умер в Таганроге, возникла очень опасная ситуация, когда огромная империя вдруг оказалась без управления. В стране возник коллапс власти — император скоропостижно скончался, а его законный наследник не был известен.

Почему так странно себя повел Константин, который тогда находился в Варшаве?

Он повел себя как представитель высшей российской власти — стал лавировать и играть в свою игру. Подтвердив, что не желает царствовать, Константин так и не прислал из Варшавы официального отречения, хотя вся страна к тому времени уже успела ему присягнуть как новому государю. Переписка между Константином и Николаем длилась несколько недель, внеся смятение в умы подданных, и в итоге привела к крови на Сенатской площади.

Мне трудно сказать, чего добивался тогда Константин, но, по мнению многих наблюдателей, вплоть до его смерти в 1831 году Николай I опасался своего старшего брата и крайне неуютно себя чувствовал на троне. И боялся не зря, ведь он стал правителем России абсолютно незаконно, вопреки павловскому акту о престолонаследии. Поэтому формально декабристы были правы, когда объявили его узурпатором.

Части единого плана

Как вы относитесь к мнению, что на самом деле восстание декабристов было финальным событием эпохи дворцовых переворотов XVIII века, во время которых гвардия запросто свергала и возводила на трон императоров, а вовсе не преддверием грядущей русской революции?

Такое мнение среди историков действительно есть, но я его не разделяю. Конечно, по форме восстание напоминало классический военный переворот, но по содержанию это было нечто иное. Идеологи декабристского движения не просто хотели воцарения Константина, а осознанно собирались совершить революцию — то есть коренное переустройство всей общественно-политической жизни страны.

Вы сказали, что именно междуцарствие конца 1825 года спровоцировало декабристов на преждевременное выступление. Это правда, что изначально восстание они запланировали на лето 1826 года, когда Александр I должен был прибыть на маневры южных армий?

Да, это так. Самый сложный вопрос в декабристоведении — вопрос о так называемом «плане действий» заговорщиков, о том, как они планировали взять власть. Ведь не могли же они с 1816 года, когда возник «Союз спасения», в течение девяти лет постоянно рассуждать о будущем России и о планах убийства царя. Я очень долго занималась деятельностью Южного общества, и могу, например, сказать об очень важной роли генерал-интенданта 2-й армии Алексея Юшневского.

Кадр из фильма «Союз спасения»

Император ежегодно проводил смотры южных армий, поэтому тамошние заговорщики готовили как минимум три варианта действий с его арестом или убийством: Бобруйский заговор, первый и второй Белоцерковские планы. Но после смерти Александра I в ноябре 1825 года стало очевидно, что все придется менять на ходу. У Пестеля имелся запасной замысел, известный в историографии как «план 1 января»: находившийся под его командованием Вятский полк в новогоднюю ночь 1826 года должен был заступить в караул в Главной квартире 2-й армии в Тульчине. По мысли заговорщиков, это стало бы сигналом к восстанию: полку предстояло арестовать весь командный состав армии и начать поход на Петербург.

Почему этот план не осуществился?

Пестеля взяли под стражу за две недели до 1 января 1826 года. Узнав о том, что его собираются арестовать, он понял, что фактор внезапности использовать не удастся, и решил не начинать «междоусобия». Все ругают игравшего Пестеля актера Прилучного, бессильно скрежетавшего зубами в ответ на сообщение о грядущем аресте, но такая реакция, по-моему, очень похожа на поведение реального декабриста. Что касается замыслов Северного общества, то там еще сложнее. Позднее на следствии декабристы рассказывали о чем угодно, но только не о своих конкретных планах. До сих пор историки спорят, чего на самом деле хотел Рылеев и почему не вышел на площадь Трубецкой.

Вы написали биографию Пестеля и много времени изучали документы по делу декабристов. Наверняка у вас сформировалась своя точка зрения?

Мне представляется, что перед 14 декабря существовало два совершенно разных варианта действий. План Рылеева был простым и решительным: вывести гвардию и до переприсяги Николаю захватить Сенат и Зимний дворец, арестовать императорскую фамилию и обнародовать манифест о смене в России формы правления. Судя по показаниям Трубецкого, он хотел вывести войска не на Сенатскую площадь, а за город, чтобы разбить там лагерь, и потом оттуда начать переговоры с верховной властью.

Весьма странный план.

Надо иметь в виду, что Трубецкой был опытным военным, поэтому трудно его заподозрить в дилетантском подходе. Он объяснял такой выбор тем, что не хотел проливать кровь, — и в фильме мы тоже это видим. Трубецкой в декабре 1825 года оказался в Петербурге случайно, поскольку служил тогда в Киеве. Он был ближайшим другом Сергея Муравьева-Апостола.

Василий Тимм «Восстание декабристов 14 декабря 1825 года»

И план Трубецкого подразумевал совместные действия петербургской гвардии и армейских частей. Вывести гвардию за город он хотел для того, чтобы дождаться войск с Украины. Правда, план этот предстояло реализовать без участия Пестеля.

Но это вообще полная авантюра.

Конечно. Но, по всей видимости, осколком этого плана стало восстание Черниговского полка. Сейчас трудно понять весь реальный замысел декабристов — перед нами разрозненные фрагменты большой картины, которую мы полностью не видим. Я много лет этим вопросом занимаюсь и могу обоснованно предполагать, что события 14 декабря 1825 года в Петербурге и восстание Черниговского полка — это части единого плана, развалившегося под влиянием внешних критических обстоятельств. Иначе декабристы просто выглядят кучкой странных людей, бессмысленно бегающих по столичным площадям и украинским селам. Между тем этого быть не может: лидеры заговора прошли Отечественную войну 1812 года и не были новичками в военном деле.

Конституция, крест и виселица

Декабризм стал следствием победы в той войне, когда в стране активно пробудилось русское национальное чувство?

На мой взгляд, следствием даже не войны, ибо Россия и раньше часто и долго воевала, а Заграничных походов русской армии. Огромное число русских людей впервые оказалось в Европе и смогло сравнить жизнь там и порядки здесь, сделав соответствующие выводы. У нас до сих пор многие считают, что декабристы прежде всего были озабочены народными чаяниями и первым делом хотели отменить в России крепостное право. Но не зря еще Ленин совершенно справедливо называл их страшно далекими от народа. Ведь никто из декабристов своих собственных крестьян не освободил.

Венедиктов в недавнем шоу Собчак парировал это тем, что они не имели права в одиночку принимать такие решения, поскольку были членами больших дворянских семейств.

Венедиктов неправ — жаль, что мне не удалось принять участие в той программе. Среди декабристов было немало богатых людей, уже имевших собственные поместья и крестьян, — например, Сергей Волконский, Иван Якушкин, Сергей Трубецкой. Захотели бы — отпустили. Освобождение крестьян для них было вторичным.

Кадр из фильма «Звезда пленительного счастья»

Главная цель состояла в другом: вернувшись из европейского похода, где они рисковали своими жизнями ради отечества, будущие декабристы обнаружили, что тут, в России, их роль в общественной жизни равна нулю. Они по-прежнему оставались всего лишь безгласными, хоть и высокородными, подданными самодержца, не защищенными никаким законом.

Да, вот именно. И, конечно, подобное положение вещей их категорически не устраивало. Они хотели открыто обсуждать будущее своей страны, заседать в парламенте и принимать законы. Декабрист Гавриил Батеньков прямо заявлял на следствии, что хотел стать политиком. Но что им мог предложить Александр I в последние годы своего царствования? Разве что аракчеевщину.

Я читал, что именно Сперанского, который готовил документацию для Верховного уголовного суда над декабристами, они намеревались назначить первым президентом России после провозглашения республики.

О должности президента речи не шло, поскольку декабристам не удалось договориться между собой о форме будущего правления. Но некоторые из них после взятия власти действительно планировали ввести Сперанского в состав Временного революционного правления. Вполне возможно, что Сперанский, знаменитый реформатор начала александровского царствования, в случае победы поддержал бы их, поскольку многие их идеи были ему близки.

Кто именно из декабристов замышлял убийство всей императорской семьи, в том числе малолетних детей Николая Павловича?

Прежде всего это был план Пестеля. В Южном обществе шли споры о целесообразности смерти всей «фамилии», однако необходимость убийства императора признавали большинство заговорщиков на юге. Этот вопрос они даже специально ставили на голосование. Что касается Северного общества, то там мнения разделились, и немало его членов возражали против цареубийства, а тем более — против уничтожения «фамилии».

Это правда, что солдаты восставших полков на Сенатской площади кричали «Да здравствует Константин и жена его Конституция!», или это позднейший исторический анекдот?

Нет, неправда. Это фраза из мемуаров Николая I, но такого не могло быть, поскольку нижние чины гвардейских полков наизусть учили имена всех членов императорской фамилии. Поэтому солдаты, стоявшие 14 декабря 1825 года на Сенатской площади, отлично знали, как на самом деле звали супругу великого князя Константина Павловича. И надо отдать должное фильму — его создатели не купились на этот анекдот, о жене Константина Конституции там ничего не говорится.

Герцен про казнь пятерых декабристов писал, что их «виселица превращается в крест». Зачем Николай I это сделал? Ведь он настроил против себя все тогдашнее русское общество, и его последующее тридцатилетнее правление до сих пор у нас вспоминают негативно. Разве не так?

Кадр из фильма «Звезда пленительного счастья»

Я полагаю, что если бы Николай I понимал последствия подобного шага, он никогда бы на него не решился. Но новый император был молодым, неопытным и очень напуганным человеком, который 14 декабря 1825 года вполне мог сам погибнуть. Тем более он помнил, как много лет назад восставшие гвардейцы убили его отца и деда — да и сына, как мы знаем, спустя несколько десятилетий постигнет подобная участь.

Союз пленительного мифа

Наверное, нынешний всплеск споров вокруг этой темы связан не только с выходом «Союза спасения», но и с тем, что многие до сих пор судят о декабристах по фильму «Звезда пленительного счастья», где они представлены исключительно в восторженно-романтическом духе. Какими на самом деле были эти люди?

Самыми разными: среди них были и обычные фрондеры, и непримиримые революционеры, и те, кто хотел договориться с верховной властью. Движение декабристов, как любое сложное и многообразное историческое явление, нельзя рассматривать ни однозначно негативно, ни исключительно положительно. Это была весьма неоднородная публика: не все отправившиеся на плаху или в Сибирь стояли в строю на Сенатской площади, не все участники восстания состояли в тайных обществах. Среди декабристов можно найти и героев, и подлецов. Мне кажется, что эта неоднозначность хорошо видна в «Союзе спасения».

Если под мифом подразумевать не ложь, а своеобразный код восприятия, то я с этим согласна. Миф о самоотверженных и отважных оппозиционерах, посмевших выйти на площадь против постылой власти, стал базовым мифом русской интеллигенции. Но каждое новое поколение воспринимает этот миф по-новому, внося в него свою интерпретацию.

Конечно. Они были своими и для власти, и для тех, кто ругал ее на кухнях. Это хорошо видно, например, по знаменитой статье Юрия Лотмана «Декабрист в повседневной жизни» или по работам Натана Эйдельмана.

А сейчас этот миф работает?

Да, судя по ожесточенной реакции на фильм «Союз спасения». Совсем недавно мы с Сергеем Эрлихом, которого вы упомянули, сетовали, что декабристоведение как отрасль исторической науки в России окончательно заглохло и никому не интересно, кроме нескольких фанатично преданных теме историков. По крайней мере, так это выглядело последние 15-20 лет.

Но теперь оказалось, что каждый комментатор в Фейсбуке точно знает, как тогда все было на самом деле и как именно, например, убили Милорадовича. Видимо, современная интеллигенция тоже пытается осмыслить себя, отталкиваясь от феномена декабризма. Ведь именно 14 декабря 1825 года произошел тектонический разрыв между верховной властью и обществом, не преодоленный в России и поныне.