Что было 21 сентября 1380

Литературно-исторические заметки юного техника

21 сентября 1380 года (641 год назад) состоялась Куликовская битва

21 сентября отмечается День воинской славы России — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве в 1380 году.

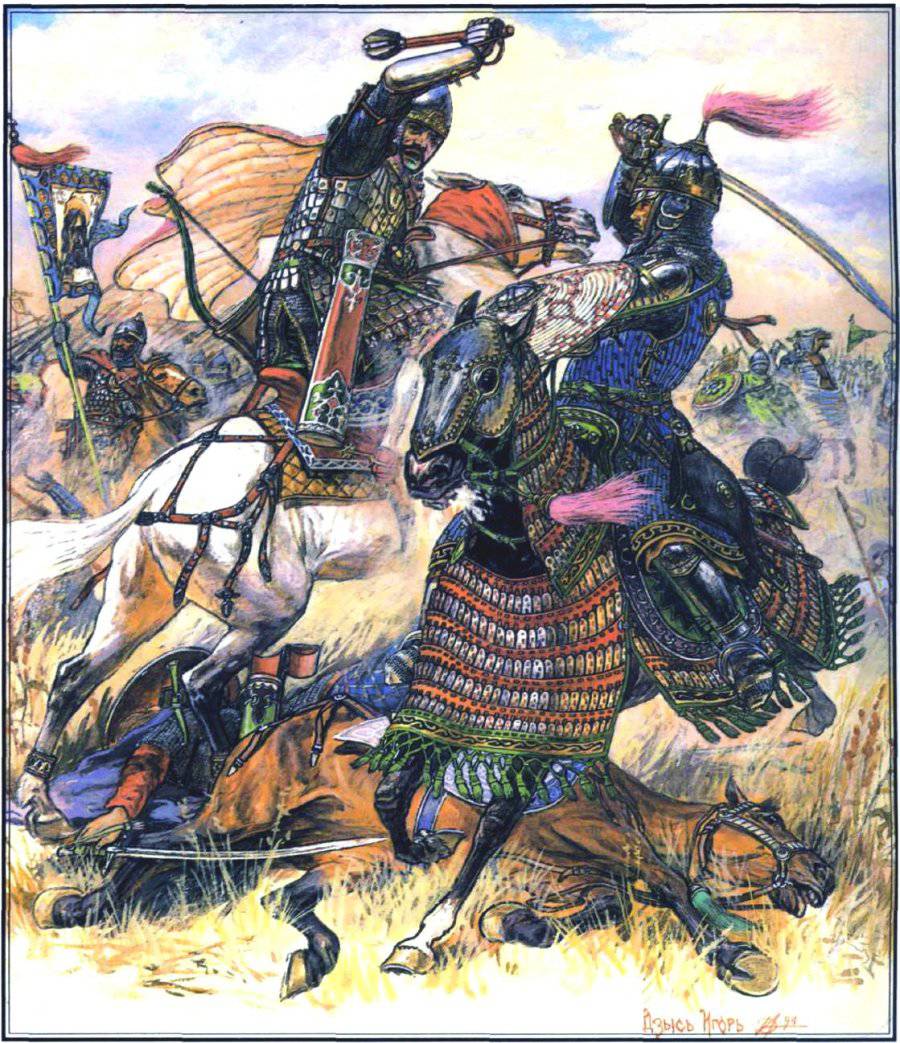

Куликовская битва – битва русских полков во главе с великим князем московским и владимирским Дмитрием Ивановичем и ордынским войском под началом хана Мамая 8 сентября 1380 на Куликовом поле (на правом берегу Дона, в районе впадения в него реки Непрядва), поворотный пункт в борьбе русского народа с игом Золотой Орды.

После поражения золотоордынских войск на реке Воже в 1378, ордынский тёмник (военачальник, командовавший «тьмою», то есть 10 000 войска), выбранный ханом, по имени Мамай решил сломить русских князей и усилить их зависимость от Орды. Летом 1380 он собрал войско, насчитывавшее ок. 100–150 тыс. воинов. Помимо татар и монголов, в нем имелись отряды осетин, армян, живших в Крыму генуэзцев, черкесов, и ряда других народов. Союзником Мамая согласился быть великий князь литовский Ягайло, войско которого должно было поддержать ордынцев, двигаясь по Оке. Другим союзником Мамая – по сообщению ряда летописей – был рязанский князь Олег Иванович. По данным других летописей, Олег Иванович лишь на словах выразил готовность союзничать, обещав Мамаю воевать на стороне татар, сам же немедленно предупредил русское воинство о грозящем соединении Мамая и Ягайло.

В конце июля 1380, узнав о намерениях ордынцев и литовцев воевать с Русью, московский князь Дмитрий Иванович обратился с призывом о сборе русских военных сил в столице и Коломне, и вскоре собрал рать, немногим меньшую войска Мамая. В основном в ней были москвичи и воины из земель, признавших власть московского князя, хотя ряд лояльных Москве земель – Новогорода, Смоленска, Нижнего Новгорода – не выразили готовности поддержать Дмитрия. Не дал своих «воев» и главный соперник князя московского – князь тверской. Проведенная Дмитрием военная реформа, укрепив ядро русского войска за счет княжеских конниц, дала доступ в число ратников многочисленным ремесленникам и горожанам, составившим «тяжелую пехоту». Пешие ратники, по распоряжению полководца, были вооружены копьями с узколистными наконечниками треугольной формы, плотно насаженными на длинные крепкие древки, либо метальными копьями с кинжаловидными наконечниками. Против пеших ордынцев (коих было немного) русские воины имели сабли, а для дальнего боя – обеспечены луками, шлемами-шишаками, металлическими наушиями и кольчужными бармицами (воротниками-оплечьями), грудь воина была прикрыта чешуйчатой, пластинчатой или наборной броней, комбинированной с кольчугой. Старые миндалевидные щиты были заменены круглыми, треугольными, прямоугольными и сердцевидными.

План похода Дмитрия состоял в том, чтобы, не дать хану Мамаю соединиться с союзником или союзниками, вынудить его переправиться через Оку или сделать это самим, неожиданно выйдя навстречу противнику. Благословение на исполнение замысла Дмитрий получил у игумена Сергия из Радонежского монастыря. Сергий предрек князю победу и, согласно легенде, послал с ним «на брань» двух иноков своей обители – Пересвета и Ослябю.

В ночь с 7 на 8 августа, перейдя реку Дон с левого на правый берег по наплывным мостам из бревен и уничтожив переправу, русские вышли к Куликову полю. Тыл русских был прикрыт рекой – тактический маневр, открывший новую страницу в русской военной тактике. Князь Дмитрий довольно рискованно отрезал себе пути возможного отступления, но одновременно прикрыл с флангов свое войско реками и глубокими оврагами, затруднив осуществление обходных маневров конницы ордынцев. Диктуя Мамаю свои условия боя, князь расположил русские войска эшелонировано: впереди стоял Передовой полк (под командование князей всеволжских Дмитрия и Владимира), за ним – Большой из пеших ратей (командир – Тимофей Вельяминов), правый и левый фланги прикрывали конные полки «правой руки» (командир – коломенский тысяцкий Микула Вельяминова, брат Тимофея) и «левой руки» (командир – литовский князь Андрей Ольгердович). За этим основным войском встал резерв – легкая конница (командир – брат Андрея, Дмитрий Ольгердович). Она должна была встретить ордынцев стрелами. В густой дубраве Дмитрий приказал расположиться резервному Засадному полу под командованием двоюродного брата Дмитрия, серпуховского князя Владимира Андреевича, после битвы получившего прозвище Храбрый, а также опытного воинского воеводы боярина Дмитрия Михайловича Боброка-Волынского. Московский князь старался вынудить ордынцев, в первой линии которых всегда стояла конница, а в второй – пехота, к фронтальной атаке.

Предполагают, что мамаева рать была разгромлена за четыре часа (если сражение продолжалась с одиннадцати до двух часов дня). Русские воины преследовали ее остатки до реки Красивая Меча (50 км выше Куликова поля); там же была захвачена Ставка ордынцев. Мамай успел бежать; Ягайло, узнав о его поражении, также спешно повернул обратно.

Потери обеих сторон в Куликовской битве были огромными. Убитых (и русских, и ордынцев) хоронили 8 дней. В сражении пали 12 русских князей, 483 боярина (60% командного состава русского войска.). Князь Дмитрий Иванович, который участвовал в битве на передовой в составе Большого полка был ранен в ходе сражения, но выжил и получил в дальнейшем прозвище «Донской».

Куликовская битва вселила уверенность в возможности победы над ордынцами. Поражение на Куликовом поле ускорило процесс политического дробления Золотой Орды на улусы. Два года после победы на Куликовом поле Русь не платила ордынцам дани, что положило начало освобождению русского народа от ордынского ига, росту его самосознания и самосознания других народов, находившихся под игом ордынцев, укрепило роль Москвы как центра объединения русских земель в единое государство.

Память о Куликовской битве сохранилась в исторических песнях, былинах, повестях Задонщина, Сказание о Мамаевом побоище и др.). Созданное в 90-е 14 – первой половине 15 в. вслед за летописными повестями Сказание о Мамаевом побоище являет собой самое полное освещение событий сентября 1380. Известно более 100 списков Сказания, начиная с 16 и по 19 в., которые дошли в 4-х основных редакциях (Основная, Распространенная, Летописная и Киприановская). Распространенная содержит подробное изложение событий Куликовской битвы, каких нет в других памятниках, начиная с предыстории (посольство Захария Тютчева в Орду с дарами с целью предотвратить кровавые события) и о самой битве (участие в ней Новгородских полков и др.). Только в Сказании сохранились сведения о численности войск Мамая, описания приготовления к походу («упряжения») русских полков, подробности их маршрута на Куликово поле, особенности дислокации русских войск, перечисление князей и воевод, принимавших участие в сражении.

Киприановскя редакция выдвигает на первый план роль митрополита Киприана, в ней союзником Мамая назван (как это и было на самом деле) литовской князь Ягайло. В Сказании много из дидактической церковной литературы: и в рассказе о поездке Дмитрия и его брата Владимира к преподобному Сергею Родонежскому за благословением, и о молитвах жены Дмитрия Евдокии, которыми «были спасены» сам князь и их дети, и то, что в уста воеводы Дмитрия Боброка – Волынца вложены слова, что «крест есть главное оружие», и то, что московский князь «выполняет благое дело», которыми руководит Бог, а Мамай – тьму и зло, за которыми стоит дьявол. Этот мотив проходит через все списки Сказания, в котором князь Дмитрий наделен множеством положительных характеристик (мудрость, смелость, мужество, полководческий талант, отвага и т.д.).

Фольклорная основа Сказания усиливает впечатление от описания битвы, представляя эпизод единоборства перед началом битвы Пересвета с Челубеем, картину переодевания Дмитрия в одежду простого воина с передачей своих доспехов воеводе Михаилу Бренку, а также подвиги воевод, бояр, простых воинов (Юрка-сапожник и др.). В Сказании присутствует и поэтика: сравнение русских воинов с соколами и кречетами, описание картин природы, эпизоды прощания уходивших из Москвы к месту битвы воинов с женами.

В 1807 Сказание использовал русский драматург В.А.Озеров при написании трагедии Дмитрий Донской.

Первым памятником героям Куликовской биты стала церковь на Куликовом поле, собранная вскоре после битвы из дубов Зеленой дубравы, где был спрятан а засаде полк князя Владимира Андреевича. В Москве в честь событий 1380 были возведены церковь Всех Святых на Куличиках (ныне находится рядом с современной станцией метро «Китай-город»), а также Богородице-Рождественский монастырь, в те времена давший приют вдовам и сиротам ратников, полегших в Куликовской битве. На Красном холме Куликова поля в 1848 была сооружена 28-метровая чугунная колонна – памятник в честь победы Дмитрия Донского над Золотой Ордой (архитектор А.П.Брюллов, брат живописца). В 1913–1918 на Куликовом поле был выстроен храм во имя преп. Сергея Радонежского.

В русской церковной истории победа на Куликовом поле стала со временем чествоваться одновременно с праздником Рождества Пресвятой Богородицы, отмечаемом ежегодно 21 сентября (8 сентября по старому стилю).

День победы русских полков в Куликовской битве

21 сентября отмечается День воинской славы России — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год). Он учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».

Страшные бедствия принесло татаро-монгольское иго на русскую землю. Но во второй половине 14 века начался распад Золотой Орды, где фактическим правителем стал один из старших эмиров — Мамай. В то же время на Руси шел процесс образования сильного централизованного государства путем объединения русских земель под властью Московского княжества.

Усиление Московского княжества встревожило Мамая. В 1378 году он послал на Русь сильное войско под командованием мурзы Бегича. Войско князя Московского Дмитрия Ивановича встретило ордынцев на реке Воже и наголову разбило их.

Мамай, узнав о поражении Бегича, стал готовиться к большому походу на Русь. Он вступил в союз с великим князем литовским Ягайло и рязанским князем Олегом. Летом 1380 года Мамай начал поход. (8) 16 сентября 1380 года недалеко от места впадения реки Непрядва в Дон разгорелась ожесточенная битва. Лично Дмитрий Иванович сражался в первых рядах своих войск. Враг не выдержал неожиданного удара и стал отходить, а затем пустился в бегство. Войско Мамая было полностью разгромлено. Отряды Ягайло, узнав о победе русских, скорым маршем вернулись в Литву.

Картина М.И. Авилова «Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле» (1943 год)

Согласно летописям, битва на Куликовом поле произошла в день Рождества Пресвятой Богородицы (8 сентября по старому стилю). Князь Дмитрий возлагал большие надежды на помощь Богородицы и вознес ей свои молитвы.

В храме Рождественского монастыря города Владимира, где покоилось тело князя Александра Невского, в ночь на Рождество Богородицы (с 7 на 8 сентября по старому стилю) молились служители, прося Александра оказать помощь Дмитрию. По преданию, тут произошло чудо — возле гроба князя зажглись свечи, князь Александр поднялся над гробом, посмотрел на монахов и сделался невидимым. Матерь Божия не отвергла молитв православных христиан и поддержала их дух и силы в нелегком бою. С тех лет Русская Православная Церковь в день Рождества Пресвятой Богородицы празднует и победу над Мамаем.

Битва на Куликовом поле серьезно подорвала военное могущество Золотой Орды и ускорила ее последующий распад. Она способствовала дальнейшему росту и укреплению Руси как единого государства, подняла роль Москвы как центра объединения русских земель.

Памятник в честь победы на Куликовом поле по проекту А.П. Брюллова (Фото: liveinternet.ru)

В середине 19 века на месте, которое считалось Куликовым полем, был установлен и торжественно открыт памятник, изготовленный по проекту архитектора А.П. Брюллова. В 1996 году Постановлением Правительства РФ на месте битвы был создан Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле». Сегодня здесь ежегодно проходит международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово».

Также надо сказать, что хотя само событие произошло в 1380 году 8 сентября по старому стилю, то есть 16 сентября — по новому, но официально праздник — День воинской славы — отмечается 21 сентября. Это издержки перевода дат со старого стиля на новый. Поскольку, при назначении даты не было учтено правило: при переводе дат 14 века к старому стилю прибавляется 8 дней, а прибавили по правилам Русской Православной церкви 13 дней (по церковному летоисчислению при переводе дат со старого стиля на новый век всегда прибавляется 13 дней, вне зависимости от века, когда оно произошло). Из-за этих несоответствий в календарях и получается, что календарная годовщина битвы приходится на 16 сентября, а государственное и православное празднование остается 21 сентября.

Другие праздники в разделе «Праздники России»

День воинской славы России — День победы русских полков в Куликовской битве (1380 год)

21 сентября в нашей стране отмечается День воинской славы России — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год). Он учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России». Страшные бедствия принесло татаро-монгольское иго на русскую землю. Но во второй половине 14 века начался распад Золотой Орды, где фактическим правителем стал один из старших эмиров — Мамай. В то же время на Руси шел процесс образования сильного централизованного государства путем объединения русских земель под властью Московского княжества.

Усиление Московского княжества встревожило Мамая. В 1378 году он послал на Русь сильное войско под командованием мурзы Бегича. Войско князя Московского Дмитрия Ивановича встретило ордынцев на реке Воже и наголову разбило их. Мамай, узнав о поражении Бегича, стал готовиться к большому походу на Русь. Он вступил в союз с великим князем литовским Ягайло и рязанским князем Олегом. Летом 1380 года Мамай начал поход. (8) 16 сентября 1380 года недалеко от места впадения реки Непрядва в Дон разгорелась ожесточенная битва. Лично Дмитрий Иванович сражался в первых рядах своих войск. Враг не выдержал неожиданного удара и стал отходить, а затем пустился в бегство. Войско Мамая было полностью разгромлено. Отряды Ягайло, узнав о победе русских, скорым маршем вернулись в Литву. Картина М.И. Авилова «Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле» (1943 год) Согласно летописям, битва на Куликовом поле произошла в день Рождества Пресвятой Богородицы. Князь Дмитрий возлагал большие надежды на помощь Богородицы и вознес ей свои молитвы. В храме Рождественского монастыря города Владимира, где покоилось тело князя Александра Невского, в ночь на Рождество (с 7 на 8 сентября по старому стилю) молились служители, прося Александра оказать помощь Дмитрию. И тут произошло чудо — возле гроба князя зажглись свечи, князь Александр поднялся над гробом, посмотрел на монахов и сделался невидимым. Матерь Божия не отвергла молитв православных христиан и поддержала их дух и силы в нелегком бою.

С тех лет Русская Православная Церковь в день Рождества Пресвятой Богородицы празднует и победу над Мамаем. Битва на Куликовом поле серьезно подорвала военное могущество Золотой Орды и ускорила ее последующий распад. Она способствовала дальнейшему росту и укреплению Руси как единого государства, подняла роль Москвы как центра объединения русских земель. В середине 19 века на месте, которое считалось Куликовым полем, был установлен и торжественно открыт памятник, изготовленный по проекту архитектора А.П. Брюллова. В 1996 году Постановлением Правительства РФ на месте битвы был создан Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле». И сегодня здесь ежегодно проходит международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово».

21 сентября отмечается День воинской славы России — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве в 1380 году.

Страшные бедствия принесло татаро-монгольское иго на русскую землю. Но во второй половине 14 века начался распад Золотой Орды, где фактическим правителем становится один из старших эмиров — Мамай. В то же время на Руси шел процесс образования сильного централизованного государства путем объединения русских земель под властью Московского княжества.

И вовсе уж невозможно переоценить влияние этой победы на взлет духа, моральное раскрепощение, подъем оптимизма в душах тысяч и тысяч русских людей в связи с отвращением угрозы, представлявшейся многим смертельной для миропорядка, и без того неустойчивого в то беспокойное, чреватое переменами время.

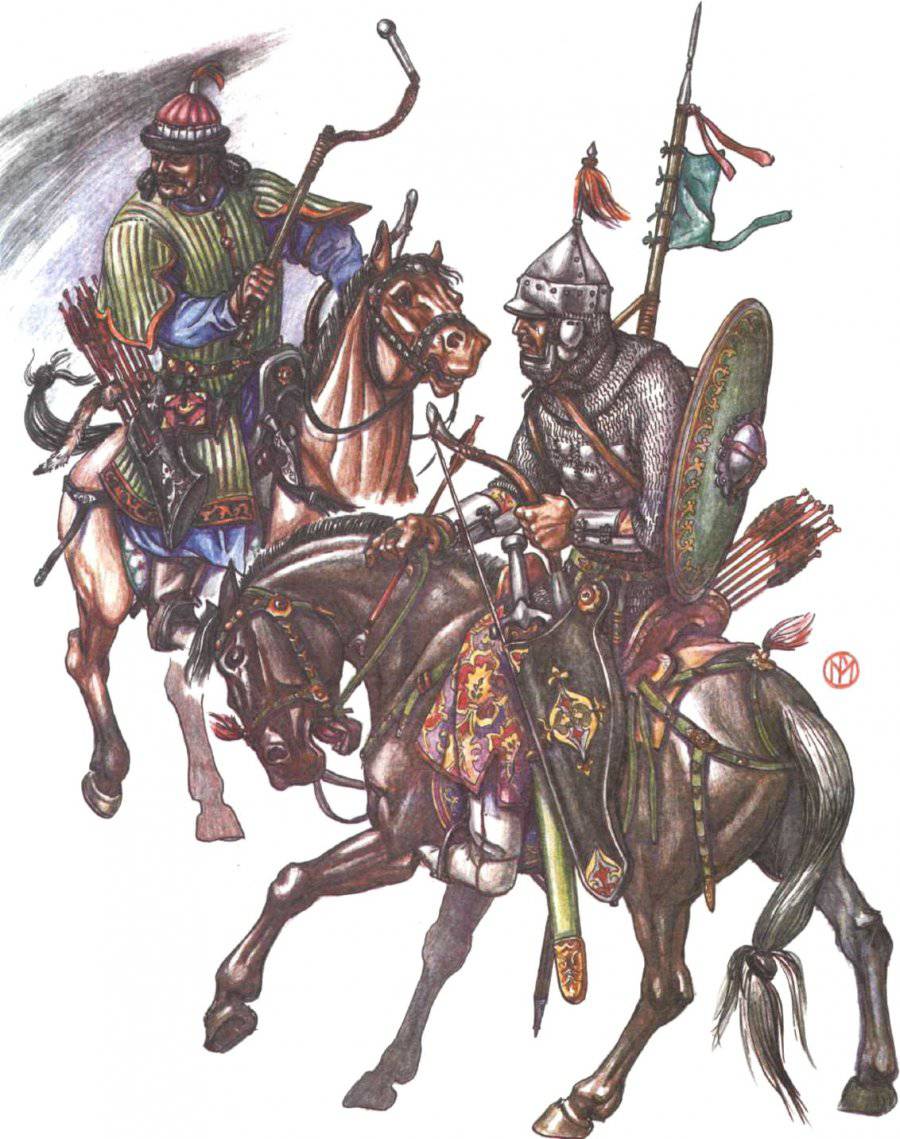

Копья лучше отразили специфику пешего и конного боя. Тем не менее, преобладали копья универсального типа, с нешироким, уплощенно-граненым острием, часто с граненой втулкой. Специальная всадническая пика имела очень узкое, квадратное в сечении острие и коническую втулку. Рогатина для пешего боя отличалась огромным, до 50 см длиной, листовидным острием и толстым коротким древком. Дротики («сулицы») импортировались, в частности, из немецких государств, а также из Золотой Орды, как о том сообщает «Задонщина».

Русские луки составлялись из деталей — рукояти, плечей и рогов, склеенных из слоев дерева, рога и вареных сухожилий. Лук обматывался лентой проваренной в олифе бересты. Хранился лук в кожаном налучье. Стрелы с гранеными или плоскими наконечниками носили в берестяном или кожаном колчане степного типа — в виде узкого длинного короба. Колчан подчас украшался богатой кожаной аппликацией.

В XIV в. из военного обихода Руси исчезают когда-то очень популярные булавы с крупными гранеными шипами: их сменяют излюбленные ордынцами шестоперы. Кистени — боевые гири, соединенные с рукоятью ремнем или цепью, видимо, не утратили своей былой популярности.

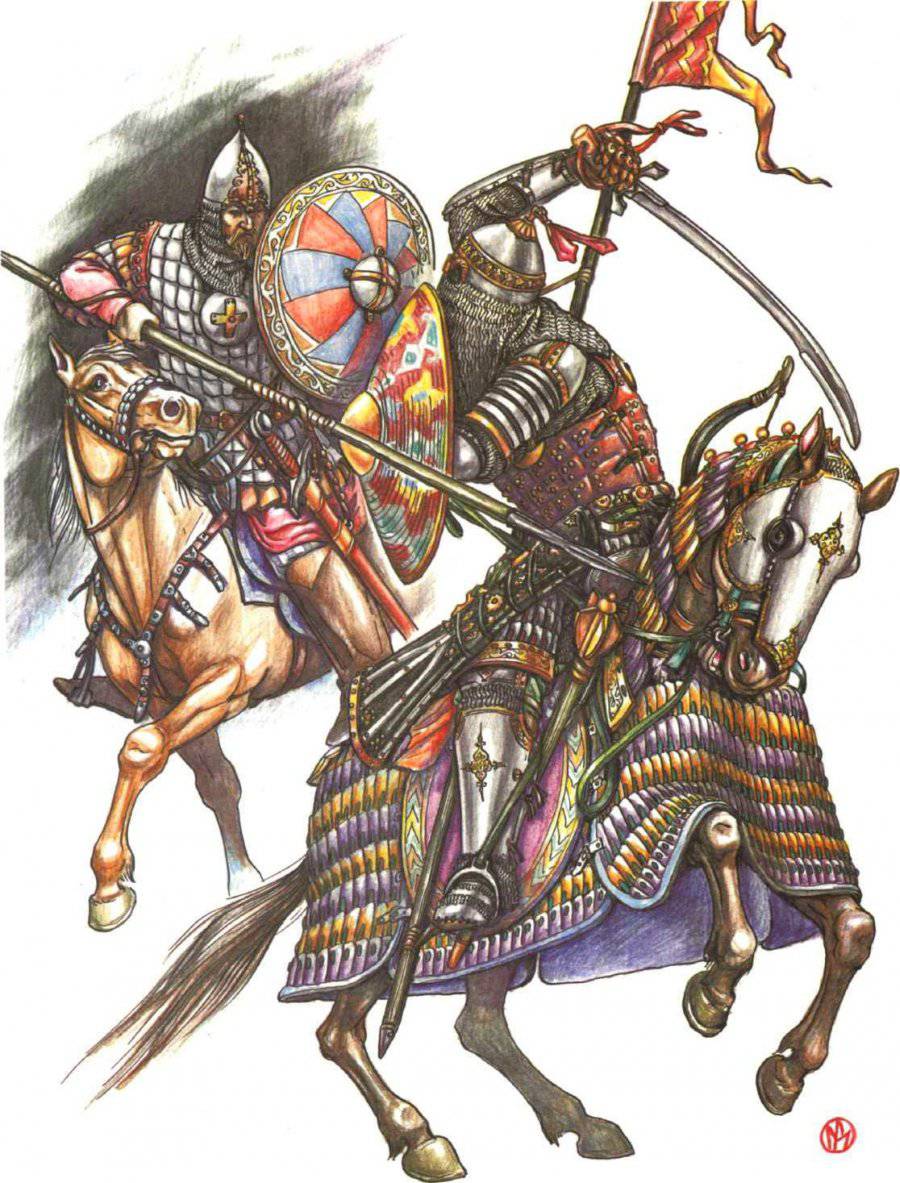

Русский доспех того времени состоял из шлема, панциря и щита. О наручах и поножах нет никаких письменных и археологических данных, хотя поножи, несомненно, применялись еще с XII в., о чем говорят изобразительные источники XII—XIV вв.

Значительное место в вооружении русских воинов занимали, видимо, импортные шлемы. «Задонщина» упоминает «шеломы немецкие»: скорее всего, это были наголовья с невысоким округлым или приостренным куполом и довольно широкими, слегка опущенными полями, столь популярные в Европе у пеших воинов, но использовавшиеся подчас и конниками. Князья защищали свои головы, согласно сведениям той же «Задонщины», «шеломами черкасскими», то есть произведенными в нижнем Поднепровье либо в Прикубанье; в любом случае это были изделия мастеров Мамаева улуса Золотой Орды. Видимо, высокий престиж ордынских мастеров-оружейников (как и ювелиров — авторов «шапки Мономаха») нисколько не терял в глазах высшей знати Руси из-за враждебных отношений с Ордой как государством.

Значительно больше сведений о русских панцирях XIV в. Судя по археологическим, изобразительным и письменным источникам, основными видами брони на Руси тогда были кольчужный, ламелярный и пластинчато-нашивной доспехи. Кольчуга представляла собой более или менее длинную рубаху с разрезом у ворота и на подоле, весом от 5 до 10 кг. Кольца делались из круглой в сечении проволоки, но в XIV в. начинает распространяться кольчуга, заимствованная с Востока, — из плоских колец. Ее название — байдана, бодана — восходит к арабско-персидскому слову «бодан» — тело, корпус. Обычно кольчуга носилась самостоятельно, но знатные и богатые воины, из-за ее уязвимости от стрел, поддевали кольчуги под панцири других видов.

Несравненно надежнее (хотя и тяжелее примерно в 1,5 раза) был ламелярный панцирь — из стальных пластинок, соединенных между собой ремешками, либо тесьмой или шнурами. Пластинки были узкими либо почти квадратной формы с закругленным верхним краем. Защитные качества ламелярного доспеха, проверенные экспериментально, исключительно высоки, он не сковывал движений. На Руси он был известны издавна. Еще славяне заимствовали его у авар в VIII—IX вв. Кольчуга распространилась около IX в. из Европы и с Востока одновременно. Последним — после X в. — появился на Руси пластинчато-нашивной доспех — из железных пластинок, иногда чешуйчатой формы, нашитых на мягкую — кожаную или тканую — основу. Пришел к нам этот вид панциря из Византии. В XIV в. под монгольским влиянием пластины приобрели почти квадратную форму, они пришивались или приклепывались к основе посредством парных отверстий, располагавшихся в одном из верхних углов пластины. Вариации в расположении и количестве пластин — в какой мере они, подобно чешуе, находят друг на друга — определяли и качества этого доспеха. Более надежный — с большим нахлестом — был и тяжелее, и менее гибким.

Монгольское влияние сказалось и в том, что пластины стали нашивать не только снаружи, но и с изнанки основы, так что сверху видны были лишь ряды заклепок; лицевая поверхность основы стала крыться яркой богатой тканью — бархатом или сукном, либо хорошей выделанной кожей. Часто в одном русском доспехе XIV в. сочетались несколько видов брони, например ламелярный панцирь с оторочкой пройм рукавов и подола (либо отдельной юбкой) из нашивных пластин, да еще под этим всем кольчуга. В это же время вошло в моду и еще одно, опять же монгольское, заимствование — зерцало, то есть стальной диск, сильно или слегка выпуклый, крепившийся самостоятельно на ремнях, либо пришивавшийся или клепавшийся в середине нагрудной части панциря.

В качестве зашиты ног, вообще не слишком популярной на Руси, применялись в основном кольчужные чулки. Судя по изображениям, могли применяться и наголенники из одной кованой пластины, крепившейся спереди на голени. С Балкан могло прийти в последней трети XIV в. оригинальное прикрытие верхней части груди и спины, плеч и шеи — ламелярные бармы со стоячим, ламелярным же, воротником. Шлемы, а также пластины панцирей знати частично или полностью золотились.

Не менее разнообразны были в эпоху Куликовской битвы и русские щиты, производством коих, судя по «Задонщине», славилась Москва. Щиты были круглыми, треугольными, каплевидными (причем треугольные в это время явно вытесняли более архаичные каплевидные). Иногда применялась новинка — щит в виде вытянутого прямоугольника или трапеции с выпуклым вертикальным желобом по оси — «павеза».

Шиты в подавляющем своем большинстве делались из дощечек, обтягивались кожей и полотном, расписывались узорами. Металлических деталей они, как правило, не имели, за исключением заклепок, крепивших систему ременных рукоятей.

В комплект для стрельбы (саадак) входили также колчан — длинный узкий берестяной короб, где стрелы лежали остриями вверх (этого типа колчаны богато украшали покрытыми сложными резными узорами костяными пластинами), либо плоская длинная кожаная сумка, в которой стрелы вставлялись оперением вверх (их часто по центральноазиатской традиции украшали хвостом леопарда, вышивкой, бляшками). И налучье, также украшенное вышивкой, кожаными аппликациями, металлическими и костяными бляхами-накладками. Колчан справа, а налучье слева крепились к специальному поясу, который обычно по старой — еще с VI в. — степной традиции застегивался на крючок.

Раненного саблей противника, упавшего с коня, ордынцы, соскочив на землю, добивали боевым ножом — длинным, до 30—40 см, с костяной рукоятью, иногда и с перекрестием.

Оборонительное вооружение ордынцев включало шлемы, панцири, наручи, поножи, ожерелья, щиты. Ордынские шлемы времени Куликова поля — обычно сфероконические, реже сферические, с кольчужной бармицей, иногда закрывавшей все лицо, кроме глаз. Шлем мог иметь надбровные вырезы спереди, накладные кованые «брови», подвижной наносник — стрелку, дисковидные науши. Венчался шлем перьями или же колечком с привязанной парой матерчатых или кожаных лопастей — чисто монгольское украшение. Шлемы могли иметь не только кольчужное, но и кованное в виде личины забрало.

Велико было разнообразие ордынских панцирей. Популярной была прежде чуждая монголам кольчуга — в виде рубашки или распашного кафтана. Массовое распространение имел стеганый панцирь — «хатангу дегель» («прочный, как сталь, кафтан»; от него русск. «тегиляй»), кроившийся в виде халата с рукавами и лопастями до локтя. Часто он имел металлические детали — наплечники и, главное, подбой из железных пластин, пришитых и приклепанных с испода; такой доспех уже был дорогим и покрывался богатыми тканями, на которых блестели ряды гнезд заклепок, часто медных, латунных, золоченых. Иногда этот доспех кроился с разрезами по бокам, снабжался зерцалами на груди и спине, длинными стегаными рукавами или оплечьями из узких стальных изогнутых поперечных пластинок, наклепанных на вертикальные ремни, и такой же структуры набедренниками и прикрытием крестца. Броня из горизонтальных полос металла или твердой толстой кожи, соединенных вертикальными ремешками или шнурами, называется ламинарной. Такой доспех татаро-монголы широко применяли еще в XIII в. Полосы материала богато украшались: металл — гравировкой, позолотой, инкрустацией; кожа — росписью, лаком.

Столь же любим ордынцами был ламелярный доспех — исконная броня Центральной Азии (по-монгольски «хуяг»). В последней трети XIV в. он применялся в сочетании с другими: его надевали поверх кольчуги и «хатангу дегель».

Территория Золотой Орды дает нам самые ранние образцы брони, которая станет доминирующей в XV—XVI вв. на пространствах от Индии до Польши, — кольчато-пластинчатой. В ней сохраняются все высокие защитные и комфортные свойства ламелярной брони, но прочность еще более увеличивается за счет того, что пластинки связывают не ремешки или шнуры, а железные колечки.

Зерцала — большие круглые или стальные прямоугольные пластины — были частью доспеха иного типа, или носились самостоятельно — на ремнях. Верхняя часть груди и спины прикрывалась широким ожерельем (традиционно монгольским, центральноазиатским доспехом). Во второй половине XIV в. его делали не только из кожи или кольчуги, но и из крупных металлических пластин, соединенных ремешками и колечками.

Частой находкой в курганах и других погребениях на территории орды Мамая являются наручи — створчатые, из двух неравной длины стальных половин, соединенных петлями и ремнями. Мусульманская миниатюра чиигизидских и постчингизидских государств подтверждает популярность этого доспеха во всех улусах во второй половине XIV в. Хотя известны они были монголам и в XIII в. Поножи среди находок не встречаются, но на миниатюрах видно, что они представляют собой створчатые наголенники, соединенные кольчужным плетением с наколенником и ламинарным прикрытием ступни.

Кони ордынских латников также часто защищались доспехом. Это было в обычае степных воителей еще задолго до нашей эры и особенно характерно для Центральной Азии. Ордынский конский доспех последней трети XIV в. состоял из стальной маски, нашейника и прикрытии корпуса до колен, состоящего из нескольких частей, соединенных пряжками и ремешками. Конская броня была стеганой, редко кольчужной, а чаще ламинарной или ламелярной, с пластинками из стали или не менее прочной толстой твердой кожи, расписной и лакированной. Наличие кольчато-пластинчатого конского доспеха, столь популярного на мусульманском Востоке в XV—XVII вв., в эпоху Куликова поля пока еще трудно предполагать.

Как видим, вооружение сторон было примерно сходным, хотя ордынские латники обладали несколько более надежным и прогрессивным защитным вооружением, особенно кольчато-пластинчатым, а также защитой коней. Русского боевого конского доспеха не было до XVII в. Миф о нем возник благодаря конской маске из кочевнического кургана (?) XII-XIII вв. из собрания Государственного Исторического музея в Киеве и находки длинных шпор XIV в. в Новгороде. Но десятки аналогичных масок — особенно много их в Стамбульском военном музее, особенно надписи и узоры на них, не оставляют никаких сомнений, что и киевская маска — изделие мастеров Дамаска или Каира XV — начала XVI вв. Длинные же шпоры европейского типа связаны отнюдь не с конской броней, а с посадкой на длинных стременах и, соответственно, вытянутых ногах, так что пятки были далеко от брюха коня.

В заключение следует сказать о составе противоборствующих сторон. У князя Димитрия в войсках, кроме русских воинов, находились литовские дружинники князей Андрея и Димитрия Ольгердовичей, численность которых неустановима — в пределах 1-3 тысяч.

Более пестрым, но далеко не настолько, как любят это представлять, был состав Мамаева войска. Не стоит забывать, что правил он далеко не всей Золотой Ордой, а только ее западной частью (столицей ее был отнюдь не Сарай, а город с забытым ныне названием, от коего осталось огромное, нераскопанное и погибающее Запорожское городище). Большинство войска составляла конница из кочевых потомков половцев и монголов. Немалыми могли быть и конные соединения черкесов, кабардинцев и других адыгских народов (черкасов), конница осетин (ясов) была малочисленной. Более или менее серьезные силы и в конницу, и в пехоту могли выставить подвластные Мамаю мордовские и буртасские князья. В пределах нескольких тысяч были отряды конных и пеших «бесермен» мусульманских жителей золотоордынских городов: они вообще воевать не очень любили (хотя, по отзывам иноземцев-современников, храбрости им было не занимать), да и основное число городов Золотой Орды, причем наиболее многолюдных, находилось не в Мамаевой власти. Еще меньше в войске было умелых и стойких воинов — «армен», то есть крымских армян, а что касается «фрязей» — итальянцев, то столь излюбленная авторами «черная (?) генуэзская пехота», идущая густой фалангой, является плодом, по меньшей мере, недоразумения. С генуэзцами Крыма у Мамая в момент войны с московской коалицией была вражда — оставались лишь венецианцы Таны-Азака (Азова). Но там их было — с женами и детьми — лишь несколько сотен, так что эти купцы могли лишь дать деньги на наем воинов. А если учесть, что наемники в Европе стоили очень дорого и любая из Крымских колоний могла содержать лишь несколько десятков итальянских или вообще европейских воинов (обычно охрану несли за плату местные кочевники), число «фрязей» на Куликовом поле, если они туда и добрались, далеко не доставало и до тысячи.

Об общем числе сил с той и другой стороны судить крайне трудно. Можно лишь с большой осторожностью предположить, что были они примерно равны и колебались в пределах 50—70 тысяч (что для тогдашней Европы было числом гигантским).