Что было 8 сентября 1514 года

8 сентября 1514 г. Разгром войск Русского государства под Оршей

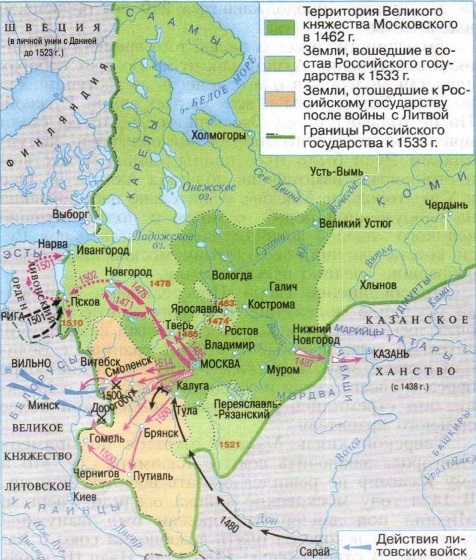

Русское централизованное государство, созданное великим князем московским Иваном III Васильевичем, серьезно изменило баланс сил в Восточной Европе и стало центром притяжения для русских земель, входивших в состав Великого княжества Литовского. Четырежды за годы правления Ивана III и его сына Василия III Москва и Литва сходились в войнах за «древнерусское наследство»: в 1487—1494, 1500—1503, 1507—1508 и 1512—1522 годах.

Поводом к последней и самой затяжной из этих войн стало ненадлежащее обращение польских властей с дочерью Ивана Васильевича Еленой. Она скончалась в 1512 году так и не получив позволения вернуться на родину после смерти супруга — короля польского и великого князя литовского Александра Ягеллончика. Параллельно Литва заключила откровенно антироссийский договор с Крымским ханством. Всего этого оказалось достаточно для того, чтобы периодически затухающая вражда разгорелась вновь.

30 июля 1514 года, с третьего раза Василий III наконец овладел Смоленском. Передовые отряды московской конницы переправились за Днепр и принялись разорять земли ВКЛ. Все время великий князь литовский и король польский Сигизмунд I пытался собрать армию в помощь осажденному городу, однако это ему удалось лишь к концу августа, когда в его распоряжении оказалось порядка 16 000 воинов — литовское феодальное ополчение, наемники и добровольцы из Польши. Насаждение «свядомой» истории в Беларуси приведет к трагедии, как и на Украине

Узнав о приближении армии Сигизмунда, Василий III приказал своим воеводам перейти к обороне и отойти за Днепр, чтобы использовать реку как удобный рубеж. Здесь литовско-польские силы встретила московская конная рать, во главе которой стояли князь Михаил Булгаков-Голица и боярин Иван Челядин.

Следует отметить, что эти полководцы не занимали самых высоких позиций в воинской иерархии великого княжества Московского. Под их началом, по скрупулезным подсчетам современных исследователей, находилось не более 10–12 тысяч воинов. Таким образом, ни о каком грандиозном завоевательном походе на запад речи не шло.

Московские полководцы не сумели предотвратить переправу противника через Днепр, а затем действовали несогласованно, из-за местнических споров о старшинстве. Фактически и Голица, и Челядин вели сражения самостоятельно, располагая исключительно находившимися под началом каждого из них войсками.

Поначалу успешную атаку полков князя Булгакова сдержала тяжелая польская кавалерия Сверчковского, отбросившая противника. На левом фланге московскую конницу удалось заманить под залп артиллерии, руководивший атакой князь Иван Тёмка-Ростовский погиб. Поляки и литовцы по частям добили войска Ивана III и обратили их в бегство.

После победы королевская канцелярия поспешила известить о ней европейские дворы. Именно оттуда и берут начало произвольно выбранные цифры, призванные подчеркнуть грандиозность сражения. «Антинародная республика»: как создать Галичину в Белоруссии

С одной стороны, Сигизмунд хотел продемонстрировать свое могущество, поэтому завысил численность своих войск до 30 000, что для тогдашней Европы было весьма и весьма внушительной цифрой. С другой стороны, необходимо было подчеркнуть и значимость победы, а следовательно, силы врага должны быть и вовсе несметны. Так на поле боя появилось «80 000 московитов».

Вслед за реляциями в Венгрию, Венецию и римскому папе были направлены и русские пленники, вероятно, в качестве материального подтверждения для тех, кто мог бы усомниться в польских успехах. Любопытно, что некоторых из них сумели отбить воины императора Максимилиана, который затем вернул их на родину.

Однако подавляющему большинству пленников — а среди них были практически все уцелевшие в бою командиры московской рати — повезло куда меньше. Несмотря на активные попытки выкупить или обменять их на литовских пленников (в т.ч. по принципу «всех на всех»), вызволить из неволи их не удалось. Воевода Челядин скончался в плену, и лишь Булгаков-Голица уже глубоким старцем вернулся из плена и доживал свой век, приняв схиму в Троице-Сергиевой лавре.

Однако развить победу в полевом сражении в стратегический успех Литве не удалось. Войска Константина Острожского так и не сумели отбить Смоленск — главную цель кампании. Понеся под стенами города ощутимые потери, он вынужден были отступить. Миф о вековой вражде России и Украины воюет с историей: история дает сдачи

Война между великими княжествами Московским и Литовским продолжалась еще долгих восемь лет, пока в 1522 г. стороны не подписали пятилетнее перемирие, по которому за Москвой оставался Смоленск, но от притязаний на Киев, Полоцк и Витебск ей пришлось отказаться.

Вскоре после окончания войны по заказу польского короля было заказано грандиозное батальное полотно, изображающее битву под Оршей. Авторство картины точно не установлено, но считается, что это был художник круга выдающегося немецкого ренессансного живописца Лукаса Кранаха Старшего.

Знаменитая картина стала еще одним базисным элементом исторического мифа о том, как Европа благодаря полякам (или, в зависимости от контекста — «литвинам») была спасена от очередного варварского нашествия с востока.

Этот миф сегодня по-прежнему весьма популярен в Польше и Литве, но в среде белорусских националистов он приобрел просто беспрецедентные масштабы. Оршанская битва считается величайшим событием «литвинской» истории, а победе в ней приписывается цивилизационное значение, предопределившее европейский выбор белорусской нации.

Даже украинские националисты не придают такого значения битве под Конотопом 1659 г., в которой войска гетмана Выговского также нанесли русской армии поражение, не повлиявшее в конечном итоге на общий результат войны. Однако поводов для гордости по случаю исторических побед над Россией у различных восточноевропейских националистов не так много, поэтому выбирать особо не приходится.

Великая битва великих княжеств

В идеологии современных Белоруссии и Литвы Оршанская битва часто изображается как событие всеевропейского масштаба, изменившее историю Восточной Европы, однако многие исследователи не разделяют столь оптимистичных взглядов на «Великую битву». Что же всё-таки произошло осенью 1514 года на берегу Днепра, где русские полки сошлись с войском гетмана Константина Острожского? Правда ли, что в битве погибло 40 тысяч русских, и какими были последствия одной из крупнейших битв русско-литовских войн?

Менее чем за полвека (с 1487 по 1522 год) два великих княжества: Московское и Литовское четырежды вели войны. Поводы каждый раз были разные, но причина оставалась одной: Москва, набирая силу, всё чаще вспоминала о землях «отнятых» литовскими князьями у Рюриковичей. Активное вмешательство Литвы в московские дела также не могли нравиться Ивану III, а после и его сыну Василию. Постепенно под крыло Москвы перешли Черниговские земли, Северские княжества и другие земли. Одним из важных пунктов, остававшимся в руках Литвы был Смоленск.

Русское государство в конце XV — начале XVI века

Смоленск не зря называют «воротами Москвы», впрочем, в XVI веке это работало и в обратную сторону: на пути из Москвы к столице Литвы — Вильне, Смоленск был наиболее современной и мощной крепостью. Неудивительно, что московские князья хорошо понимали значение этого города, а потому, имея формальные права на Смоленское княжество, не забывали их предъявлять в войнах с Литвой. Под грохот пушек, разумеется.

Формальным поводом к очередной войне с Литвой послужило заключение сестры великого князя Василия III Елены Иоанновны. Дочь Ивана III арестовали прямо в церкви, нарушив закон о неприкосновенности в храме. Вскоре Елена Иоанновна умерла в заключении. Доходившие известия, что литовский князь Сигизмунд (Жигимонт в русской традиции) подстрекает татар нападать на московские рубежи и разорять приокские земли, только усугубляли ситуацию. Василий решил — быть войне.

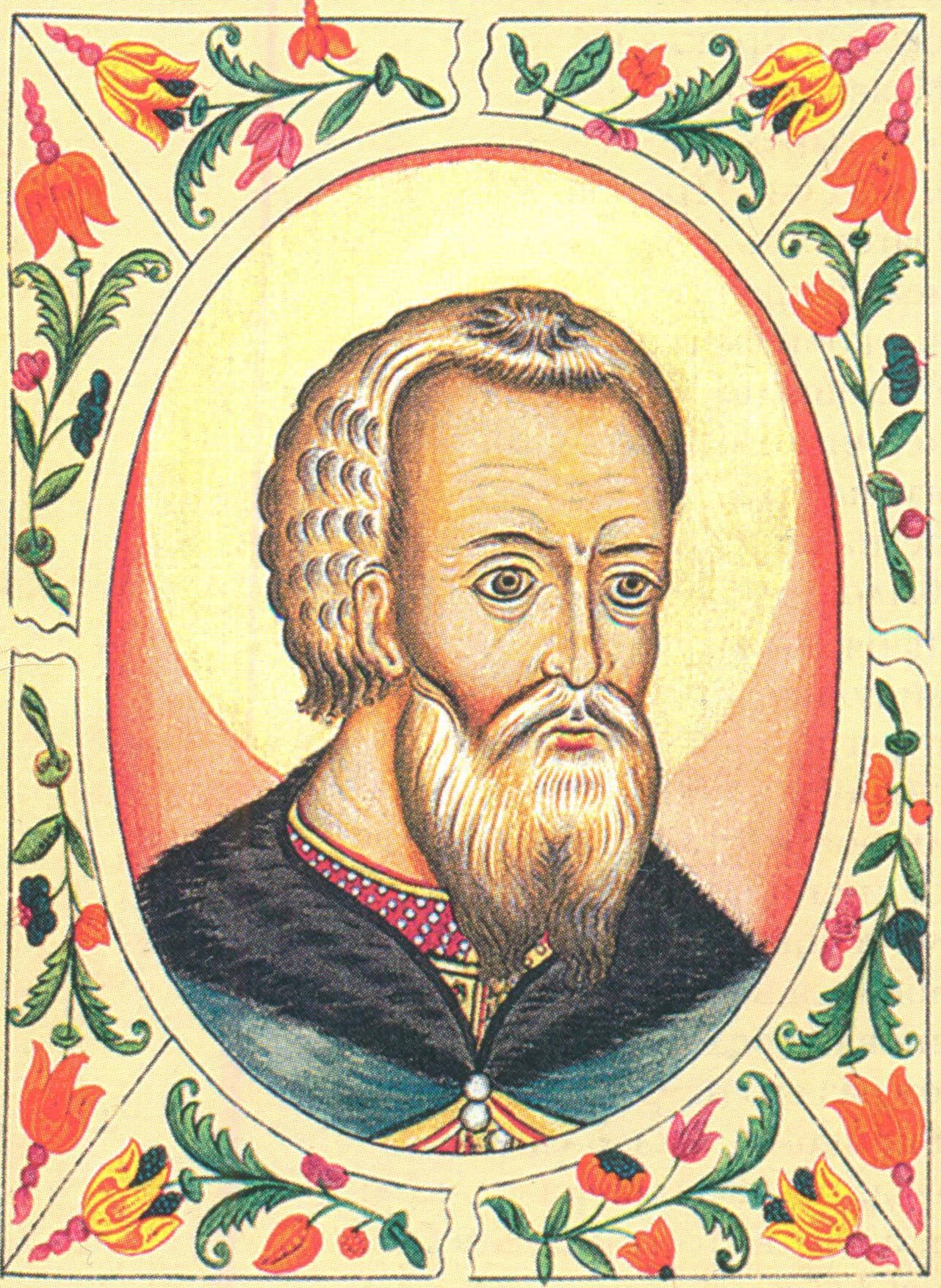

Великий князь Московский Василий III. Миниатюра из Царского Титулярника

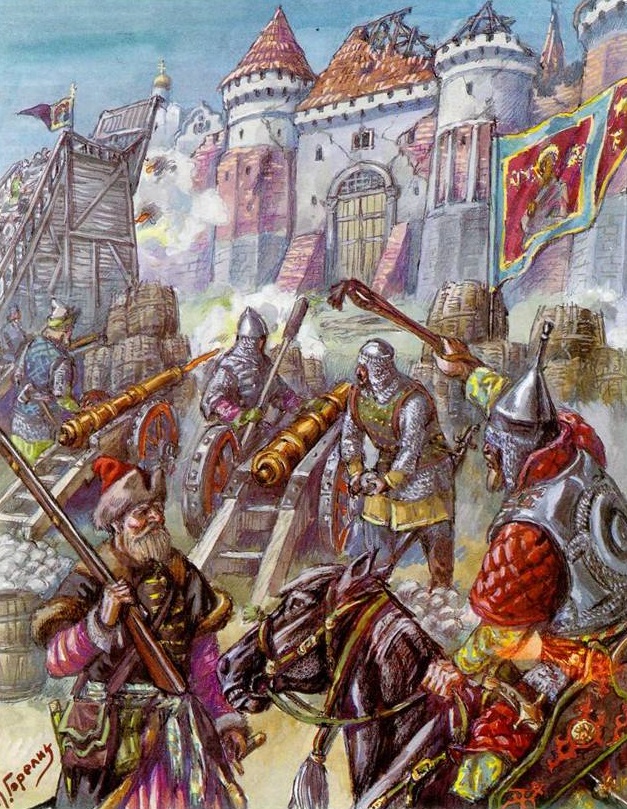

Отлаженный и эффективный механизм мобилизации и взаимодействия войск, позволил русскому князю перехватить инициативу в борьбе с Сигизмундом, подступив к Смоленску раньше, чем литовцы могли собрать армию для деблокады крепости. Русское войско было насыщенно современной осадной артиллерий, что было особенно важно, учитывая цель — грозную крепость Смоленск.

Первая (зима 1513) и вторая (лето-осень 1513) осады Смоленска оказались безрезультатны: ни осады, ни постоянные бомбардировки, ни ночные приступы не могли сломить могучую твердыню. Литовский гарнизон и сами смоляне защищались храбро, а, когда они уже были на грани, к городу подошла литовская армия и русские отступились.

Осада Смоленска

Василий III, однако, был не из тех, кто просто так отказывается от своих целей. Уже в начале мая 1514 года к Смоленску подошли передовые отряды русских. Началась очередная осада. Великий князь снова бомбардировал город — решающим аргументом в споре с защитниками стала гигантская бомбарда, прибывшая под стены Смоленска в конце июля. Гарнизон и горожане, измученные постоянными осадами и обстрелами, согласились капитулировать на почётных условиях. 30 (или 31) июля 1514 года Смоленск был взят русскими войсками. Мечта Ивана Великого о присоединении Смоленска сбылась.

После взятия Смоленска, у русских войск появилась возможность продвинуться дальше вдоль течения Днепра и реки Сож: к Дубровне, Орше, Друцку и Мстиславлю. Это были сравнительно небольшие крепости — не чета Смоленску или Полоцку. Кричев и Дубровна сдались сразу, а вот в Орше был размещён гарнизон наемников: город пришлось осаждать. Так или иначе, в руках Москвы оказался «Днепровский рубеж» и русские войска отправились за Днепр.

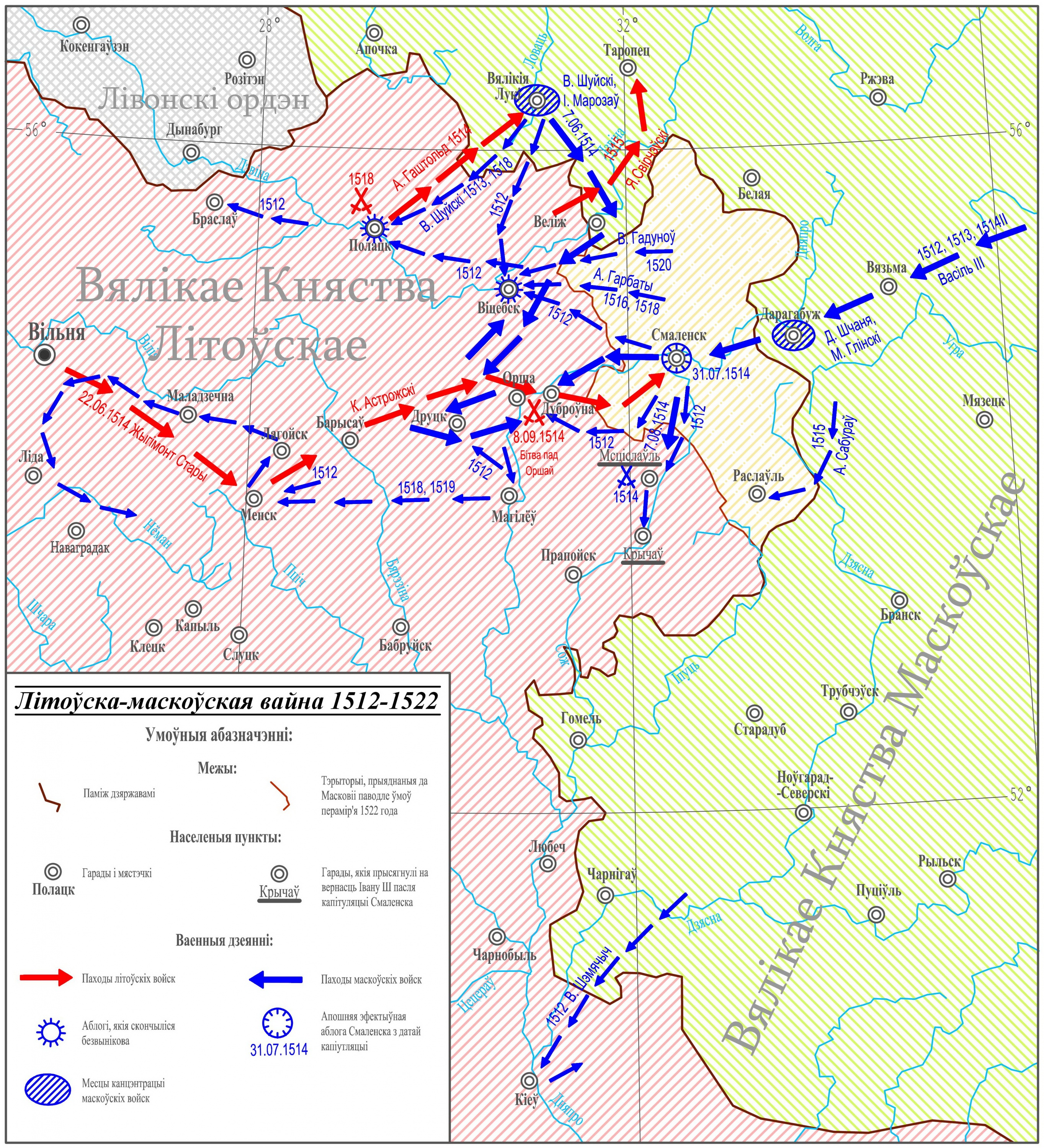

«Смоленская война» 1512−1522гг.

Летом 1514 года в Литве наконец-то поняли, что Василий III не шутит, свидетельством чего была очередная осада Смоленска. Великий князь литовский (и по совместительству король польский) Сигизмунд начал сбор войска, которое, однако, не поспело к Смоленску и город, как мы уже знаем, пал. Однако, поскольку русские не собирались останавливаться на достигнутом, мобилизованная и нанятая армия пришлась очень кстати. В конце августа 1514 года Сигизмунд дал смотр своему войску в Борисове (небольшой городок в 100 км к западу от Орши), после чего польско-литовская армия под командованием Константина Острожского двинулась к Днепру, где тогда находились русские рати воевод Челяднина и Булгакова.

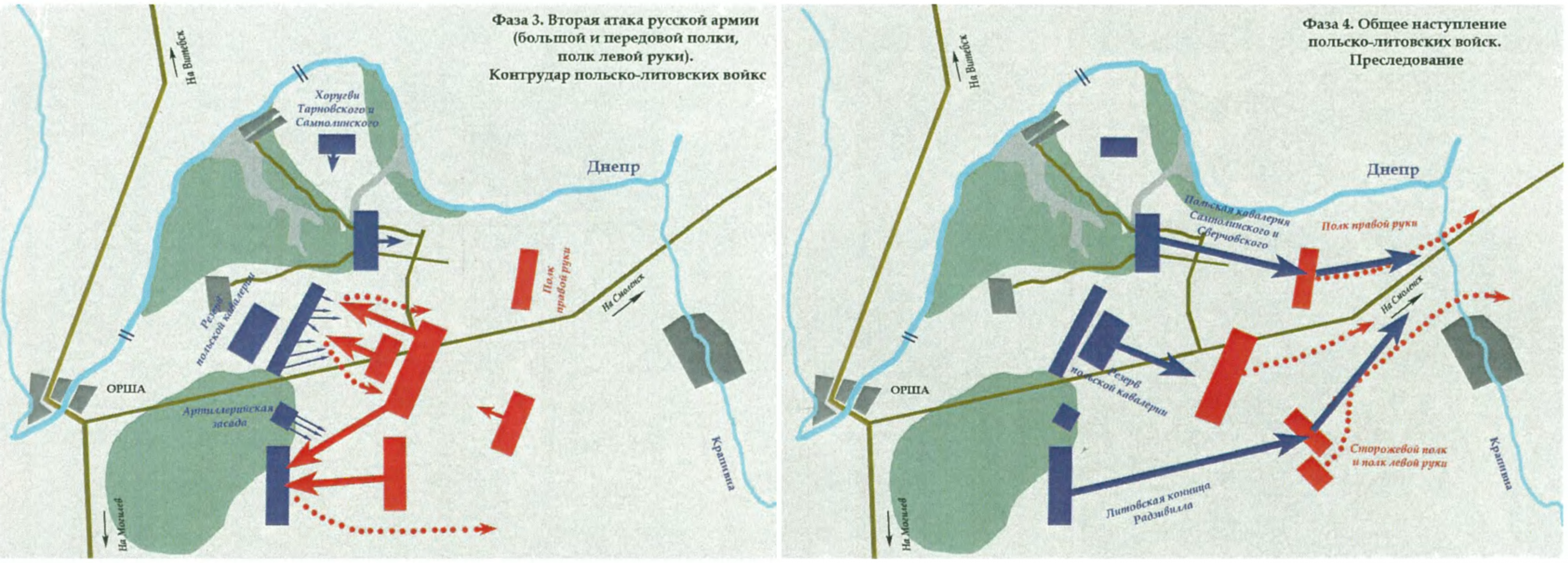

Литовская рать насчитывала около 13 тысяч человек (а не 35 тысяч как утверждала пропаганда Сигизмунда). Армия состояла из довольно разнородных элементов: большой корпус наёмников, набранный на территории Польши, гвардия («надворная хоругвь»), польские добровольцы (дворяне и аристократы), литовское поместное ополчение («посполитое рушение»). Также армии был придан небольшой отряд полевой артиллерии, сыгравшей свою роль в сражении.

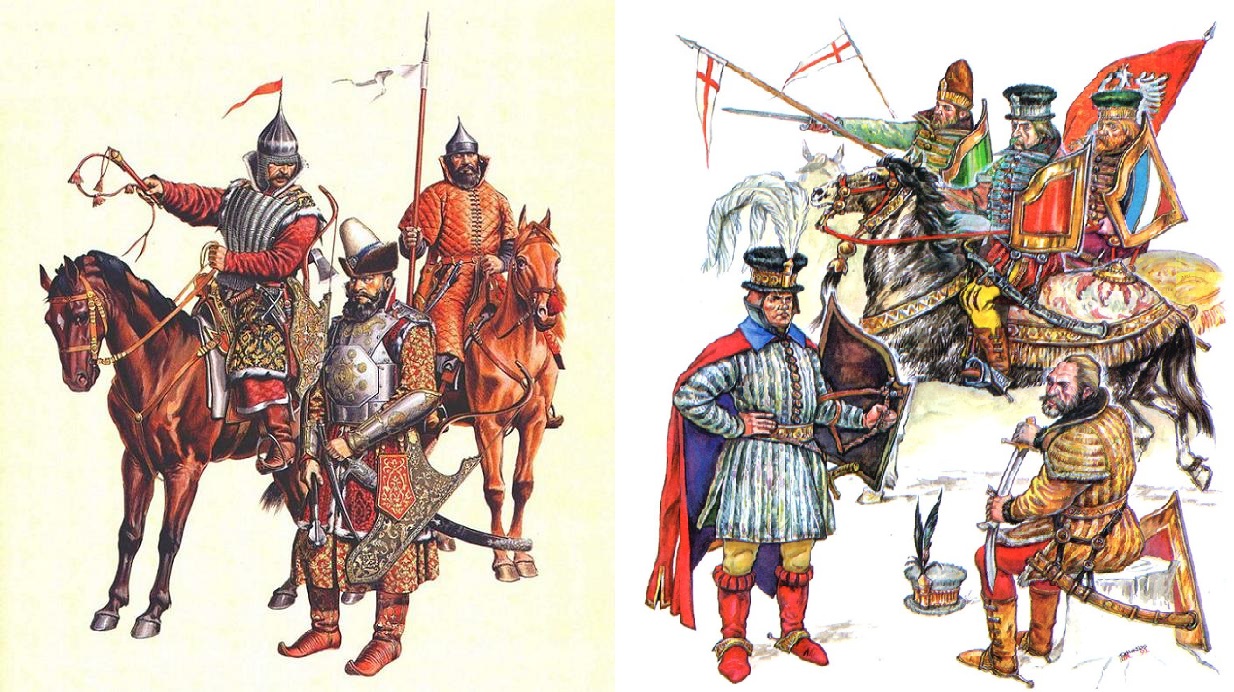

Наёмники вооружались преимущественно холодным оружием: пиками, алебардами, протазанами, однако, среди них были и арбалетчики и аркебузиры. Наёмные всадники были вооружены копьями и представляли собой отряды ударной кавалерии, экипированной по рыцарскому образцу. Значительным в польско-литовском войске было число гусар — лёгкой кавалерии, вооружённой тонкими копьями. Литовская конница вооружалась по-рыцарски (кто мог себе позволить подобную экипировку) или по-восточному, по-татарски.

Русская поместная конница и польские воины начала XVI века

Русское войско, встретившее армию Острожского, было более монолитно по составу: оно насчитывало примерно 10−12 тысяч воинов поместной конницы (по подсчётам историка А. Н. Лобина), разделённых на пять корпусов-полков. Литовская сторона, впрочем, в своих реляциях спокойно довела численность русских до 80 (!) тысяч.

Русская поместная конница в это время вела бой по-восточному: осыпая врага стрелами и дротиками, совершая энергичные наскоки на порядки врага. Сражались всадники саблями и кистенями, но излюбленным ремеслом была стрельба из лука. Традиции ударной кавалерии сохранялись только в северо-восточных землях и в «дружине» Государева двора — своего рода гвардии.

Войска перед битвой

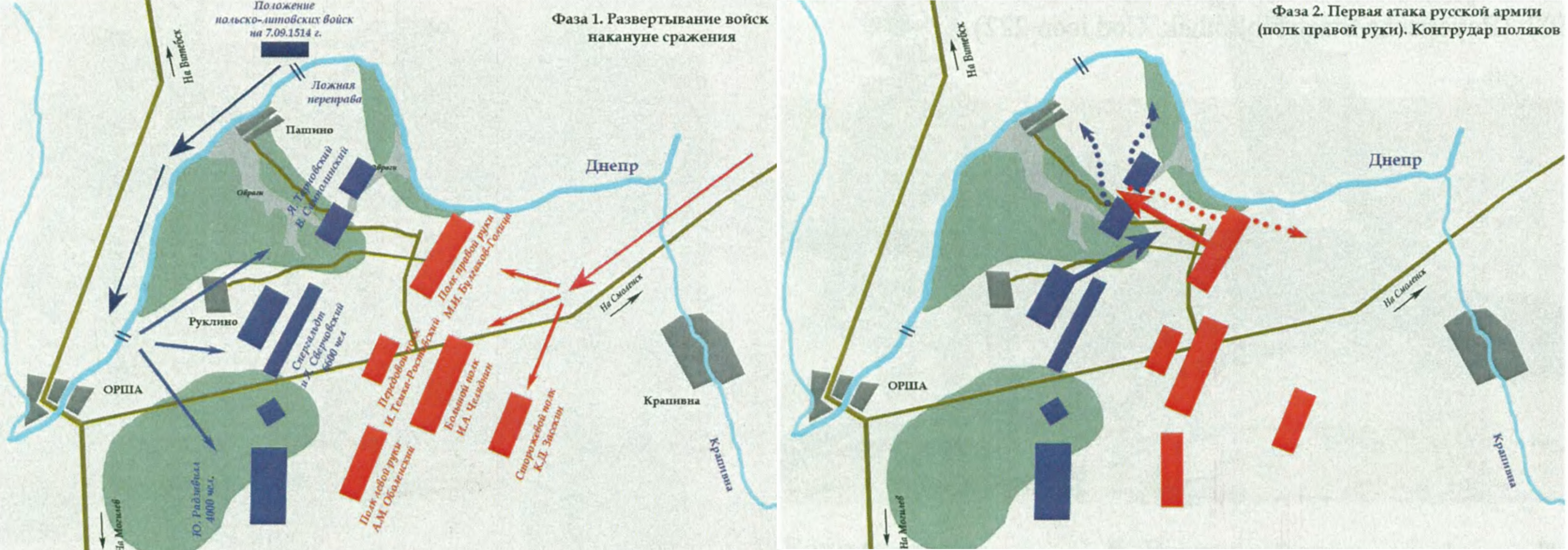

27 или 28 августа польско-литовский авангард сбил сторожевые разъезды русских за Днепром. С помощью ложных демонстраций Острожскому удалось переправить свою армию через Днепр по понтонному мосту. Русские войска подошли к месту переправы 7 сентября, когда польско-литовская конница уже была на другом берегу, прикрывая переправу оставшихся сил. Московские воеводы, не зная до последнего момента точной численности армии врага, решили дать сражение прямо у места переправы неприятеля 8 сентября 1514 года.

Гетман Константин Острожский

Объединённое польско-литовское войско построилось следующим образом. В центре выстроились самые боеспособные части — отряды наёмников (в первую очередь пехота) подкреплённые полевой артиллерией. За наёмными отрядами расположился кавалерийский резерв. Левый фланг состоял из польской конницы и придворной хоругви, правый из литовского ополчения. За правым флангом была устроена засада: в ельнике, ближе к реке, был скрыт отряд пехоты, легкой конницы и несколько орудий. Против армии Острожского выстроилась армия воевод Челяднина и Булгакова. Как обычно она состояла из авангарда (передовой полк), центра (большой полк), правого и левого крыльев (полки правой и левой руки соответственно).

Русские воеводы планировали атаковать слабейшие фланги польско-литовского войска, так как центр неприятеля был эшелонирован и подкреплён артиллерией. Константин Острожский же стремился действуя от обороны и подкрепляя слабые места резервами, заманить русских и в нужный момент ударить в тыл левому флангу русских из засады.

Битва под Оршей. Картина неизвестного художника круга Кранаха-Младшего. 1530-е

Сражение началось с артобстрела позиций русского правого фланга пушками, расположенными в центре. Командующий полком правой руки боярин Михаил Булгаков-Голица, видя, что его корпус под огнём противника, приказал атаковать левое крыло противника без санкции командующего Челяднина: между воеводами несколько лет тянулся местнический спор — кто из них должен начальствовать над другим, а потому неудивительно, что Булгаков-Голица столь независимо повёл себя на поле боя, самовольно начав атаку правым флангом, вероятно, не забыв помянуть добрым словом своего «коллегу», который так неудачно расположил его (Булгакова) крыло.

Новгородские и псковские дворяне лихо врубились в строй поляков (это были те самые дворяне, которые продолжали практиковать «копейный бой» ударной конницы). Польские хоругви были прижаты к Днепру и оказались в тяжелом положении. На помощь товарищам бросились оставшиеся польские хоругви и всадники «придворной когорты». Только после третьей контратаки им удалось отбросить русскую конницу, а после и вовсе обратить в бегство, так что правый фланг на некоторое время оказался не боеспособен. Интересно, что бой полка правой руки прошёл без какой-либо реакции оставшихся русских сил: центр и левый фланг всё это время бездействовали.

Начало сражения

После разгрома правого фланга, Челяднин отдаёт приказ об общей атаке. В центре силы передового полка атаковали позиции пехоты, но разбились о построение наёмников-драбов, ощетинившихся пиками и алебардами. Ни к чему не привели и атаки полка большой руки. На левом фланге русских дела шли удачнее: литовцев удалось отбросить безо всяких проблем, и, казалось, вот-вот удастся охватить центр, но в решающий момент в тыл русскому полку левой руки из ельника ударила засада. Залпы артиллерии, крики неприятельских всадников позади, всё это распространило панику среди русских. Левое крыло смешалось и бросилось бежать, попав в клещи. Стоит отметить слаженные действия разномастных частей польско-литовского войска, контрастирующие на фоне «многоголовья» однородной русской армии.

Видя разгром авангарда и левого крыла, центр русских так же дрогнул. Правый фланг, бежал, «не приходя в сознание» — воевода Булгаков так и не сумел привести его в порядок (или не захотел). Челяднин потерял нити управления сражением: люди спасались, не обращая внимания на команды и приказы.

Острожский отправил в погоню резерв, не участвовавший в сражении. Польские всадники преследовали отступающих 12 километров. Именно во время беспорядочного бегства русское войско понесло самые жестокие потери — «в этом бегстве произошло избиение московитов», сообщает нам один из польских хронистов. Многие воеводы были убиты и пленены, а русская армия совершенно разгромлена.

Конец сражения

Сложно сказать сколь дорогим оказался разгром под Оршей для русских, вероятно, речь идёт о более чем существенных потерях в несколько тысяч человек (5−6 тысяч?), сотни попали в плен. Тяжело пришлось и польско-литовской рати (потери на флангах должны могли быть чувствительными), учитывая, что сам Острожский отказался сразу же двигаться на Смоленск, требуя себе подкреплений из ставки.

Острожский праздновал триумф, однако, вместо празднования стоило бы подумать о взятии Смоленска: конечно, русская армия была рассеяна, ей был нанесён серьезный урон, но потери можно было восполнить, а вот Смоленск пока так и оставался в руках Василия III. Получив подкрепления, Острожский всё-таки двинулся к крепости, но время было упущено. Гетман, будучи отличным тактиком и хорошим лидером, стратегом оказался посредственным.

Бегство «московитов». Фрагмент картины «Битва под Оршей»

Польско-литовское войско появилось у стен Смоленска только в конце сентября, когда там уже вовсю шли работы по подготовке крепости к обороне. В городе даже был раскрыт заговор, целью которого была сдача города Оршанскому триумфатору. Без лишних церемоний комендант крепости Василий Шуйский повесил заговорщиков. Окрылённый победой, Острожский попытался взять город приступом, но не тут то было — смоляне сражались против войск литовского князя ничуть не хуже, чем против московского, совершая даже дерзкие вылазки. В войске Острожского начались болезни и он был вынужден отступить от города, бросив часть обоза.

Тем не менее, князь Константин Острожский возвращался в Вильно с триумфом. Победа князя и правда выглядела впечатляющей: русское войско было разгромлено, взято множество пленных, захвачены богатые трофеи (в том числе 12 знамён), а также были отбиты крепости «Днепровского рубежа». Однако Смоленск так и остался в руках русских.

Однако всех этих свершений Сигизмунду показалось мало. Его пропагандистская машина раздула Оршанскую победу до невиданных размеров, выставляя самого польского короля и его полководца настоящими защитниками Европы от восточных варваров. По рассказам канцелярии великого князя из 80 тысяч русских на поле боя пало 30 тысяч (позже эта цифра была ещё увеличена до «всего лишь» 40 тысяч), ещё полторы тысячи (а в позднейших реляциях и все пять тысяч) якобы были взяты в плен. Сообщалось о «простёртых на 8 римских миль гор трупов». Сведения и числа постоянно менялись, имея только одну цель: произвести максимальное впечатление на европейских адресатов. Потери польско-литовского войска, разумеется, всячески занижались.

Потери русского войска, хотя и были далеки от тех, что называли в бахвальных речах поляки, справедливо приписывавшие себе решающую роль в победе над «схизматиками», тем не менее, были ощутимыми. Несколько сотен человек попало в плен, в том числе и командный состав: сам Челяднин, Булгаков-Голицын и другие. Кое-кто из воевод пал на поле боя (например, командир передового полка Иван Темка-Ростовский). Несмотря на все попытки московской дипломатии обменять пленных после войны (русские собрали «богатый» полон с литовских земель за 10 лет походов), Сигизмунд категорически отказывался расставаться со своими «призами».

Король Польский и великий князь Литовский Сигизмунд «Жигимонт» Старый

Внешнеполитический эффект Оршанской битвы, хотя и был значительным, благодаря усилиям Сигизмунда и его канцелярии, всячески раздувавших масштаб и последствия сражения, всё-таки не изменил ход войны, как это часто пытаются представить: главная цель борьбы — Смоленск остался в руках русских, что и закрепил мир в Москве в 1522 году.

Казалось бы, если армии Острожского действительно удалось разгромить и уничтожить большую часть армии «московитов», то самое время взять инициативу в свои руки и вернуть утраченные земли, а то и прихватить русских земель. Однако, кроме неудачной осады Смоленска, никаких других начинаний с польско-литовской стороны не было. Русские, более того, уже в начале 1515 года совершили дерзкий набег у югу от Смоленска и взяли городок Рославль.

Фрагмент картины «Битва под Оршей»

Литовцы проявили инициативу только в 1517 году, что не осталось для них безнаказанным. Осада крошечной, но крепкой Опочки (крепость к западу от Великих Лук) обернулось для литовских войск, предводительствуемых Оршанским триумфатором, позорным бегством.

Результатом долгой десятилетней войны стало вхождение Смоленска и окрестностей в состав великого княжества Московского — Сигизмунду не осталось ничего другого, как признать за Василием III эти земли. Упрямый великий князь всё-таки добился своей цели. Ну, а битва при Орше навсегда осталась поучительным примером вреда местничества на поле брани и несомненным, хотя и бесполезным в стратегической перспективе, тактическим триумфом польско-литовской рати.

Битва под Оршей 8 сентября 1514 года. Какие точки зрения на это событие есть у историков России и Беларуси?

Оршанская битва – неоднозначное событие военной истории. Существует две страны и две правды. Российские историки дают свою оценку, у белорусских историков имеется иное мнение. Чтобы дать более-менее объективную оценку, стоит рассмотреть некоторые факты.

Белорусская схема битвы под Оршей в 1514 году

Краткий ход Оршанской битвы

Иван Третий, дед Ивана Грозного, женился на племяннице византийского императора Софье Палеолог – последней представительницей династии византийских императоров. Константинополь пал, захваченный турками. Воспользовавшись династическими связями, Иван Третий объявил Московское государство преемницей православного наследия Византии. Герб «Двуглавый орёл» стал символикой российской державы, и великий князь Иван провозгласил Москву «третьим Римом». В конце 15 века Московское государство начала политику объединения православных земель вокруг Москвы. ВКЛ было поликонфессиональной державой, но на восточных рубежах доминировало православие. Притязания московских князей касались Витебска, Полоцка, Мстиславля, Могилёва, но «вишенкой на торте» был Смоленск – ключ к Москве. В ходе 4-го похода московитов на ВКЛ Смоленск был успешно захвачен, и столкновение противников произошло недалеко от Орши.

Монета, выпущенная в Республике Беларусь в честь гетмана Острожского

Почему правды об Оршанской битве не существует?

Каждый исторический факт имеет свой информационно-идеологический подтекст. Грамотных, образованных, критически мыслящих людей не более 5%, остальное население – это люди, черпающие свои знания с экрана ТВ. Т.е. они «проглатывают» то, что им подают, без критики и анализа.

Самой известной монографией, посвящённой событиям битве под Оршей 8 сентября 1514 года, является работа российского историка, кандидата исторических наук Алексея Лобина под названием «Битва под Оршей», изданная в 2011 году в Санкт-Петербурге. Это не просто историк, преподающий в университете, а чиновник, работающий в Управлении делами Президента РФ, в частности, руководитель группы научно-методических разработок государственного комплекса «Дворец конгрессов». Трудно ожидать от человека, приближённого к кругам правящим кругам страны и непосредственно участвующего в разработке российской идеологии, что он будет восхвалять военные победы Великого княжества Литовского и говорить об экспансии Московии. Совершенно нормально, что он как россиянин-патриот, выставляет факты таким образом, чтобы обесценить военные события, в которых Российское государство проявило себя не в лучшем свете.

Артиллерия, которую применяли войска ВКЛ. Из немецкого манускрипта 16 века.

Сравнение фактов глазами российских и белорусских историков

Рассмотрим подробнее некоторые факты в сравнении мнений российских и белорусских историков.

Российское мнение/белорусское мнение

Как правило, опираясь на идеологию западноруссизма, Оршанское сражение ряд историков преподносит как попытку освободить литвинов от католического Запада. Константин Острожский был православным. Он был несколько лет в московском плену, воевал за Ивана Третьего. Мог перейти на сторону Москвы, как это сделал в своё время другой не менее известный литвинский полководец Михаил Глинский. Но не перешёл, а сбежал от московитов при первой же возможности. И начал вести с ними борьбу, потому что православная Московия была для него чужда и враждебна.

Методика подсчёта количество сил, участвующих в столкновении на Дубровенском поле с обеих сторон. Дело в том, что единственным документом, где указывается число участников сражения, это письма Сигизмунда Первого. В них он пишет, что русские выставили 80 000 пехоты. Однозначно он преувеличил.Возможно, зная численность войска ВКЛ и Польши, Сигизмунд навскидку определил, что противник по количеству превосходит во много раз.

Господин Лобин изобрёл инновационную методику подсчёта. За основу он взял имеющиеся сведения о количестве вина и пива, выпитого московитами, штурмующими Смоленск. Перед атакой воинам было выдано по 3 бочки пива и вина, всего 6 бочек. Учитывая, что для поднятия боевого духа ратнику понадобилось бы по 1,5 литра пива и 1,5 литра вина, то, исходя из объёма бочек, подготовиться к схватке могло не более 1000 человек. Даже при условии сокращения «потребления на грудь» до литра каждого напитка, то максимальное число участников штурма составляло 1500. И никак не 80 000, как утверждают историки.

С этой точки зрения абсурдным является утверждение белорусского историка Анатолия Грицкевича, насчитавшего потери московитов в количестве 40 000 человек. Максимум, который могла позволить Московия на те времена – это 50 000 воинов. В основном бояре, вооружённые холопы, татары-наёмники, удельные князья с челядью. На Оршу были кинуты основные силы, а это минимум 30 000 человек. Войско союзников составляло не более 14 000 воинов. Таким образом, силы московитов превосходили противника минимум в 2 раза.

На самом деле смертный бой произошёл не под Оршей, а в 10 км от неё и гораздо ближе к посёлку Дубровно. Единственно верной картой, опубликованной в России, была карта князя Голицына в 1878 году. В ней он указал место в районе впадения реки Крапивны в Днепр на правом берегу. Предок князя Голицына, Михаил Булгаков-Голица, возглавлял полк правой руки.

Проигрыш русских объясняется не разобщённостью и сумятицей, внесённой хитроумными литвинами. Всё гораздо проще: московский командующий Иван Челяднин реально просчитался и совершил тактическую ошибку. Учитывая, что ровно 14 лет назад войско Острожского было разбито благодаря плану воеводы Данилы Щени, Челяднин хотел повторить тот же план действий. Но недаром Острожский пробыл в московском плену, воюя с татарами на стороне Ивана 3. Изучив манеру московитов воевать, он предугадал ход мыслей московских военачальников. Вот и всё.

Бой московской и литвинской конницы в 1514 году

Естественно, число погибших точно не известно. Как и приблизительно. Можно только сделать выводы из сведений, записанных со слов очевидцев, о том, что вся пойма реки Крапивенки (а это 5-6 км2) была усыпана трупами московских ратников. Остальные, испугавшись артиллерийский выстрелов, в панике бежали к реке, пытаясь перебраться вплавь. Небольшая с виду река имеет глубину до 12,5 метров при довольно большой скорости течения. Число утонувших неизвестно. Приблизительно можно сделать вывод о гибели 1/3 московского войска по разным причинам. Командующий состав пострадал ещё больше: из 45 воевод в Москву вернулось только 2.

Об этом говорится во многих исторических источниках и не опровергается ни польскими, ни белорусскими историками. Смоленск находился в составе России до конца «русской смуты». Затем в обмен на отказ короля Речи Посполитой Владислава Вазы от претензий на московский престол Смоленск перешёл к РП, и даже Смоленская война 1632-1634 гг. не внесла особых коррективов.

Мнение россиян: Оршанская битва практически не изменила хода войны и не повлияла на геополитический статус ВКЛ в Европе. Алексей Лобин подводит к тому, что Смоленск в конечном итоге остался в составе Московского государства, и война ВКЛ была фактически проиграна.

Историк 19 века, сторонник западноруссизма, автор работы «Ревнитель православия, князь Константин Иванович Острожский (1461—1530) и православная Литовская Русь в его время»утверждает, что после Оршанского сражения Москва значительно снизила количество набегов, хотя они продолжались до 1520 года, но с большими перерывами и немалыми потерями. Если это проходное, не стоящее внимания сражение, то почему поединок на Дубровенском поле обсуждается так горячо спустя 500 лет?

Поляки участвовали в обязательном порядке исходя из обязательств между ВКЛ и Польшей, подписанных в 1401 году (Виленско-Радомская уния о совместной борьбе с внешним врагом). Московия в этом плане была в более выигрышном положении. Централизованная до нельзя, она имела деньги на наёмников, а литвинские воеводы, входившие в Сейм, были освобождены от налогов и не были заинтересованы в исходе сражений, проходивших на границе. В книге Dr??d? P. «Orsza 1514» (Warszawa, 2000 г.) об этом рассказывается детально и подробно.

Гетман Константин Острожский ведет в бой полки ВКЛ против московитов

Кстати…

Тот же Алексей Лобин и другие российские историки утверждают, что в Беларуси, которую упорно в российских СМИ именую Белоруссией, победа на Дубровенском поле празднуется на государственном уровне. 8 сентября 2014 года в Орше местные власти запретили проводить фольк- и рок-фестиваль и концерт, сославшись на нехватку финансирования. Зато по Беларуси прошла серия концертов «Русские и белорусы – навеки вместе. 1514-2014 – дружба через века».

Белорусы не могут праздновать победу в Оршанской сражении на государственном уровне, потому что в государстве всё подчинено идеологии. Никаких митингов, демонстраций и флэш-мобов ни в Орше, ни в другом белорусском городе 8 сентября не проводится. Откуда пошёл слух о том, что годовщина Оршанской битвы отмечается с государственным размахом, непонятно. Битва под Оршей 8 сентября 1514 года для большой части белорусского населения все еще менее известна, чем, скажем, Куликовская битва 1380 года. В лучшем случае 8 сентября вскользь появляется информация об Оршанском сражении в печатных СМИ или на интернет-порталах. Никакой шумихи и празднования на государственном уровне в Беларуси нет и в помине.