Что было бы если бы в россии осталась монархия

Что было бы, если в России сохранилась монархия?

Историю нельзя переписать. С этой истиной трудно поспорить. Но иногда интересно размышлять о том, что было бы, если бы стало возможно переписать некоторые события прошлого.

На сегодняшний день Россия переживает кризис, в связи с чем особенно активно обсуждается вопрос о том, какая атмосфера царила бы в России, если бы монархия не распалась. Давайте порассуждаем вместе.

Аргументы за сохранение монархии

Историки, политики и экономисты разделяются на два фронта. Одни уверены, что сохранение монархии было бы благом для России, а другие считают, что последствия были бы ужасными.

Сторонники сохранения царской власти настаивают на том, что если бы монархия не распалась, экономика России процветала бы и в будущем превратила бы страну в ведущую мировую державу.

Историки утверждают, что царская Россия могла похвастаться самым крупным промышленным производством. В 1916 году в России построили самую большую магистраль (Транссибирская). Страна занимала первое место в мире по производства зерна. Системе образования царской России можно было только позавидовать. 18 выпускников российских гимназий были награждены Нобелевскими премиями.

Сторонники царского режима предполагают, что все перечисленные достижения России сохранились бы в будущем.

Доводы противников сохранения монархии

Противники монархии считают, что, если бы не революция в октябре 1917 года, Россия распалась бы на несколько частей.

По словам историка Пряникова, у России был сформирован большой долг перед Францией и Англией. Для того, чтобы закрыть долги, страна была вынуждена привлекать иностранный капитал. Это означает, что с большой долей вероятности к середине 20-ого века вся крупная промышленность, банки и железные дороги стали бы собственностью иностранцев.

Весомые доводы против монархии приводит В. Э. Багдасарян (зам. главы Центра научной политической мысли и идеологии). По его словам, Россия допускала серьезные ошибки в экономической политике.

Экономика империи страдала от дефицита финансовых ресурсов. Число денежных знаков в расчете на одного жителя страны было ниже многих европейских стран и США. Причиной тому был высокий учетный процент.

Плюс ко всему, российская ставка кредитования была сравнительно высокой среди европейских стран. Вот почему российские промышленные компании брали кредиты в западных банках. Таким образом, быстрыми темпами увеличивался внешний долг.

Население российской империи страдало от недоедания. Не зря старшое поколение с ужасом вспоминает голодные времена. Особо удивлял тот факт, что помещики в то время продавали зерно на территории Европы.

В России усугублялось технологическое отставание, поскольку значительная часть промышленных товаров привозили из других стран. Все это привело к тому, что в начале войны, оказалось, что страна зависит от своего противника, Германии.

С учетом всего перечисленного, революция была неизбежна.

Что было бы, если в России сохранилась монархия, нельзя утверждать однозначно. Но один факт очевиден – в наши дни тяжело найти такого мудрого монарха, который смог бы справиться с управлением такой огромной страны, какой является Россия.

Что было бы с Россией, если бы она осталась монархией?

В истории ничего нельзя изменить и исправить. Но людям интересно размышлять о том, что было бы, если бы события прошлого развивались по–иному. Особенно возрастает интерес к альтернативам истории в периоды общественных кризисов. Сегодня Россия балансирует на грани такого кризиса, в связи с чем в различных СМИ активно обсуждается вопрос о том, что было бы в России, если бы в 1917 г. не произошла революция и в стране осталась царская власть. В данной статье мы рассматриваем возможные социально-экономические последствия сохранения монархии в России.

Аргументы за сохранение монархии в России

Всех историков, экономистов, политиков по их взглядам на влияние монархической формы правления на социально-экономическое развитие России можно разделить на тех, кто считает, что сохранение монархии было бы для нашей страны благом, и тех, кто думает, что последствия этого были бы для России негативными.

Сторонники сохранения царской власти утверждают, что если бы Россия осталась монархией, это способствовало бы развитию в стране эффективной экономики и превращению Российского государства в ведущую мировую державу. В книге С. Ольденбурга «Царствование императора Николая II» приводится ряд фактов, подтверждающих экономические достижения царской России в канун революции 1917 г.

В царской России было самое крупное промышленное производство с развитой инфраструктурой. В начале двадцатого столетия в стране с успехом велось строительство железных дорог, наблюдался ощутимый рост в металлургии, машиностроении и сельском хозяйстве. К 1916 г. в России построили самую большую тысячекилометровую Транссибирскую магистраль. А до этого проложили Китайско-Восточную железную дорогу, соединившую Балтийский порт Петербург с Порт-Артуром в Восточно-Китайском море. До того времени никто не пересекал Евразию железно дорогой такой длины.

В довоенное время и в годы войны росли доходы сельских жителей России, у которых государство по высоким ценам закупало продукты. Конечно, при этом им приходилось трудиться с раннего утра до самой ночи.

Сторонники монархической власти предполагают, что если бы удалось избежать революции, все экономические достижения России сохранились бы в будущем.

Доводы противников сохранения монархии в России

Представители противоположной точки зрения считают, что монархия в России пребывала в глубоком кризисе, и если бы не произошла в октябре 1917 г. революция, Российское государство распалось бы на ряд небольших частей.

Историк П. Пряников обращает внимание на огромные долги России перед Англией и Францией, которые были в два-три раза больше величины бюджета страны 1913 г. Чтобы получить средства на выплату долгов, России приходилось без ограничений привлекать иностранный капитал. В результате всю крупную промышленность, высокотехнологичные производства, железные дороги и банки со временем захватили бы иностранцы. К середине 20 в. Россия превратилась бы в классическую страну третьего мира.

В книге М. Калашникова «Низшая раса» отмечено следующее

Для решения этих задач, государству надо было сократить избыточное потребление богатых и зажиточных граждан и полностью монополизировать внешнюю торговлю. После войны России необходимо было также восстанавливать экономику. Значительно более богатой Англии удалось достигнуть довоенного уровня экономики только к концу двадцатых годов.

Это все неизбежно привело бы к революции.

По мнению приверженцев неоэкономики, быстрый рост численности населения был большой проблемой для России. Численность населения в основном увеличивалась на селе, где пригодной для ведения хозяйства земли становилось все меньше. Даже если бы крестьянам отдали все государственные, помещичьи и другие земли, ее для достойной жизни сельского населения все равно не хватило бы. Для стабилизации ситуации в деревне, по расчетам, необходимо было сократить численность сельских жителей на 15-20 млн. чел. Эти люди должны были переселиться в город, где для такого количества рабочих рук работы бы не хватило.

Деревенские жители отправлялись в города, но там они в большинстве случаев становились безработными, ресурсом для революции.

Еще одной проблемой России было отсутствие поддержки царской власти со стороны нарождавшегося класса капиталистов. Правительство игнорировало его интересы. Политического представительства в государственных структурах, которого хотели представители этого класса, им дано не было

С учетом всего этого, революция была неизбежна.

Большевики, захватившие в 1917 г. власть, в 30-х годах осуществили ударными темпами индустриализацию российской экономики. А если бы ее не было?

В дореволюционный период экономика России развивалась на основе монокультурных связей с зарубежными индустриально развитыми странами. Она экспортировала зерно и на полученные от этого деньги, проводя протекционистскую политику, поднимала довольно быстрыми темпами свою промышленность.

Россия не была единственной страной, которая развивалась на базе монокультурной модели. Другой такой страной была Аргентина. Причем ее экономика росла значительно более энергично и быстро.

Опираясь на результаты, достигнутые Аргентиной, можно предположить, что было бы с Россией, если бы не произошла смена власти в 1917 г.

Нужно учесть, что у Аргентины были в сравнении с Россией определенные преимущества. Прежде всего, она не принимала участия в Первой мировой войне и получила значительные доходы от торговли по растущим ценам продуктами питания.

Далее, Аргентина обладала лучшими, в сравнении с Россией, ресурсами и потому была существенно богаче, чем Россия — у Аргентины более плодородные земли, более благоприятный для ведения сельского хозяйства климат, меньше численность населения.

Наконец, Аргентина была более устойчивой в политическом отношении. В этой стране не было конфликта крестьян с государством, население в целом нормально восприняло рыночную систему хозяйствования.

До мирового кризиса и Великой депрессии Аргентина без проблем развивалась на базе монокультурной экономики. Но кризис привел к падению цен на продовольствие, и денег от его продажи страна стала получать меньше. С этого момента экономическое развитие Аргентины прекратилось.

Столкнувшись с проблемами, страна стала переходить к политике импортозамещения. Однако она оказалась не эффективной. В результате, экономика понесла еще большие потери. Начали меняться режимы правления, произошло большое число дефолтов, Аргентина приобрела огромные долги.

В России для удовлетворения потребностей собственного населения не всегда хватало продуктов питания. Поэтому наращивать их экспорт она не могла. Если бы не была проведена индустриализация, Россия, скорее всего, имела бы еще большие проблемы, чем Аргентина, и осталась бы навсегда бедным аграрным государством.

Весомые аргументы против монархии приводит В. Э. Багдасарян — д.и.н., проф., зам. главы Центра научной политической мысли и идеологии

В 1897 г. Россия перешла к золотому рублю, что в совокупности с таможенными войнами с Германией привело к девальвации рубля и утечке золота за рубеж.

Министр финансов Российской империи С.Ю. Витте считал, что для ускоренного развития необходимо привлекать иностранные капиталы, что и делалось. В итоге оказалось, что иностранный капитал составил более половины всего российского акционерного капитала. Особенно заметно это было в такой стратегически важной отрасли, как нефтедобыча.

Ввоз значительной части промышленных товаров из-за границы приводил к усугублению технологического отставания России. Зависимость от импорта ярко проявилась во время Первой мировой войны. В начале войны выяснилось, что по большому числу комплектующих изделий для военной техники Россия зависит от своего военного противника, Германии.

Российская провинция сильно отставала в своем развитии от Петербурга и Москвы. Во многих регионах сохранялись феодальные уклады в хозяйстве.

Таким образом, Россия превратилась в форпост мировой революции. Предотвратить революцию могла бы политическая система, в которой стратегические решения принимались бы не единолично не всегда достаточно сильным и компетентным монархом, а командой профессионалов.

Царская Россия не особо жаловала науку. При принятии решений государство не учитывало научные разработки, система связи научного сообщества с властью отсутствовала. Как и в наши дни, многие российские изобретения не были вовремя запатентованы и использованы на практике. Изобретения патентовали за границей, и России приходилось ввозить технические новинки из других стран.

Многих передовых российских ученых не пропускали в состав академической элиты. Не стали в царской России академиками Н.И. Лобачевский, Д.И. Менделеев, Н. Е. Жуковский, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, К.Э. Циолковский и многие другие выдающиеся российские ученые. Устав бороться с бюрократией, они уезжали работать за границу. А Россия все более и более отставала в технологическом развитии. Это наглядно проявилось в низких темпах военного самолетостроения, росте удельного веса покупаемых для нужд российской армии американских пулеметов.

Подведем итоги

Таким образом, можно сделать вывод, что экономические проблемы в России не могли быть разрешены методами, которыми владело царское правительство.

кандидат экономических наук, Е. Г. Павлова

Новое в блогах

Какой была бы Россия в 2019 году без Октябрьской революции

Революция 1917 года ознаменовала конец существования Российской империи, тем самым изменив судьбу как современной России, так и всего мира. А что, если бы государственного переворота не случилось? Как сейчас выглядела бы жизнь россиян и какой была бы царская Россия сегодня? Ответы вы найдете в статье.

Как известно, история не терпит сослагательного наклонения. Однако ученые, журналисты и писатели-фантасты любят размышлять о том, что было бы, если бы события прошлого развивались совсем иначе. Вот и мы в AdMe.ru, вооружившись учебниками и не претендуя на полную достоверность, попробовали пофантазировать на тему того, какой была бы Россия в 2019 году без Октябрьской революции.

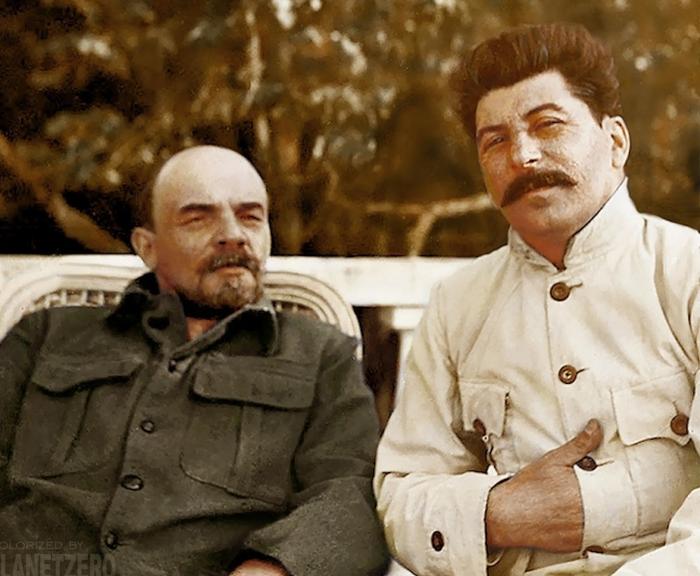

Государственный переворот стал неожиданностью даже для Ленина

Как правило, причиной возникновения революций служит бедность и заметное расслоение общества. Но в 1917 году даже Ленин не мог предположить, что Николай II отречется от престола. Совсем незадолго до драматических событий Владимир Ильич, находившийся тогда в Цюрихе, говорил жене, что на его веку революция в России не случится. И многие современные историки сходятся во мнении, что приход к власти большевиков вовсе не был неизбежным.

Страна могла бы распасться в 1929 году

Есть мнение, что если бы монархию удалось сохранить, то после 1918 года страна могла быпостроить одну из сильнейших европейских экономик. В царской России успешно прокладывались железные дороги, наблюдался заметный рост в машиностроении, металлургии и сельском хозяйстве, а в Европу постоянно поставлялись русские продукты. И если бы не революция, то у Российской империи были все шансы выйти на первое место по экономическим показателям.

Однако есть и другая точка зрения: советизация спасла Российскую империю от распада и деградации. У России были огромные внешние долги, которые превышали величину бюджета, и для того, чтобы получить средства на погашение задолженности, приходилось привлекать иностранный капитал. В итоге всю крупную промышленность могли бы захватить иностранцы. И хотя помещики действительно поставляли Европе зерно в огромном количестве, российское население страдало от недоедания, а провинция сильно отставала в своем развитии от Петербурга и Москвы. Поэтому даже если бы не случилась Октябрьская революция, в 1929 году страна окунулась бы в мировой экономический кризис, который не смогла бы пережить. На фоне кризиса могли бы отделиться промышленные и хлебные регионы, а рост населения стал бы настоящей проблемой: даже если бы крестьянам отдали все государственные земли, то для достойной жизни рабочих их все равно не хватило бы. Деревенские жители отправились бы в города, но и там не смогли бы найти работу. А огромное количество безработных и голодных людей как никогда было бы настроено на революцию.

Кто был бы на престоле и почему Российская империя могла бы стать второй Аргентиной

Итак, предположим, что никакой революции в России не случилось и большевики не пришли к власти. Перед Николаем II стоит непростая задача: восстановление страны, измотанной годами войны. Кроме того, возникает вопрос: кто взойдет на престол после него? Единственный сын Николая II, цесаревич Алексей, страдал гемофилией, и в те времена врачи прогнозировали, что он доживет в лучшем случае до 16 лет. Все 5 родственников царя по мужской линии, включая его брата, не имели формальных прав на трон, поскольку состояли в неравнородных браках. В таком случае у Российской империи могла появиться императрица — старшая дочь Николая II, Великая княгиня Ольга. Историки полагают, что стоящие перед Россией того времени вызовы привели бы к курсу на жесткую авторитарную власть. Российская империя первой половины XX века развивалась бы наподобие Франкистской Испании.

Продолжая развитие точки зрения о том, что царская Россия постепенно могла стать страной третьего мира, и для того, чтобы лучше представить, с чем пришлось бы столкнуться Ольге Николаевне, можно провести аналогию с другим государством, которое развивалось по очень схожей модели, — Аргентиной. Мировой кризис привел к падению цен на продовольствие, и денег от его продажи Аргентина стала получать меньше. С этого момента экономическое развитие страны прекратилось, и она перешла к политике импортозамещения, что оказалось неэффективным, в результате чего экономика страны понесла еще большие потери. Россия же, в которой не хватало продуктов питания для собственного населения, имела бы еще большие проблемы, чем Аргентина, и не смогла бы поставлять товары на экспорт, что превратило бы ее в бедное аграрное государство.

А что случилось бы с остальным миром?

Русская революция «заразила» энтузиазмом, основанным на марксизме-ленинизме, людей по всему миру, что повлияло на историю всего человечества. Так, на востоке Мао Цзэдун, который получал от СССР огромную помощь, не смог бы завоевать Китай. Также не было бы коммунистических идей на Кубе, во Вьетнаме и в Северной Корее, а лидер КНДР не путешествовал бы на своем бронепоезде, который был подарен его дедушке Сталиным, и не перенимал бы его идеи. Не случилось бы и холодной войны, но это не отменяет борьбы за власть, только методы уже были бы другими. Если бы Российская империя не распалась, то и другие империи, такие как Великобритания, Франция, Испания и Германия, не провели бы политику деколонизации.

Если вернуться к оптимистичной теории о том, что у России был шанс стать мощным государством, то этому вполне могли поспособствовать миллионы граждан, которые не иммигрировали бы после революции за рубеж. Использовав потенциал на территории своей родины, они могли бы сделать ее лидером во многих отраслях. Не исключено и то, что американский доллар не являлся бы главной резервной валютой планеты, а его место занял бы рубль.

Какой была бы Российская империя в 2019-м?

«Меню его было таково: порция холодной белуги или осетрины с хреном, икра, две тарелки ракового супа, селянки рыбной или селянки из почек с двумя расстегаями, а потом жареный поросенок, телятина или рыбное, смотря по сезону. Летом обязательно ботвинья с осетриной, белорыбицей и сухим тертым балыком. Затем на третье блюдо неизменно сковорода гурьевской каши».

Сегодня можно с уверенностью сказать, что без Октябрьской революции в России весь мир был бы точно другим. Свершившегося уже не изменить, но в любой ситуации есть как победители, так и проигравшие: для одной части населения переворот стал национальным бедствием, в то время как другие восприняли его как шаг вперед. А как вы считаете, можно ли изменить ход истории без революции?

Что было бы если в нашей стране сохранилась монархия?

К добру и злу постыдно равнодушны,

В начале поприща мы вянем без борьбы;

Перед опасностью позорно малодушны

И перед властию — презренные рабы.

Так тощий плод, до времени созрелый,

Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,

Висит между цветов, пришлец осиротелый,

И час их красоты — его паденья час!

Мы иссушили ум наукою бесплодной,

Тая завистливо от ближних и друзей

Надежды лучшие и голос благородный

Неверием осмеянных страстей.

Едва касались мы до чаши наслажденья,

Но юных сил мы тем не сберегли;

Из каждой радости, бояся пресыщенья,

Мы лучший сок навеки извлекли.

Мечты поэзии, создания искусства

Восторгом сладостным наш ум не шевелят;

Мы жадно бережем в груди остаток чувства —

Зарытый скупостью и бесполезный клад.

И ненавидим мы, и любим мы случайно,

Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,

И царствует в душе какой-то холод тайный,

Когда огонь кипит в крови.

И предков скучны нам роскошные забавы,

Их добросовестный, ребяческий разврат;

И к гробу мы спешим без счастья и без славы,

Глядя насмешливо назад.

Толпой угрюмою и скоро позабытой

Над миром мы пройдем без шума и следа,

Не бросивши векам ни мысли плодовитой,

Ни гением начатого труда.

И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,

Потомок оскорбит презрительным стихом,

Насмешкой горькою обманутого сына

Над промотавшимся отцом.

написано в 1838 году.

Почитай также Кому на Руси жить Хорошо (Некрасов) и Мёртвые Души (Гоголь) Всё что там написано актуально и сегодня! Так что ответ на твой вопрос Что было бы если в нашей стране сохранилась монархия? такой: А ничего не было бы, всё тоже самое только вместо Президента был бы Царь вместо чиновников Дворяне а вместо депутатов Бояре! и народ в полной жопе! Хорошо там где нас нет! Забей:)

Гуру капитализма – Г. Форд:

Продать можно было только зерно.

В краткие сроки получить был создан для этой цели колхозно-совхозный строй.

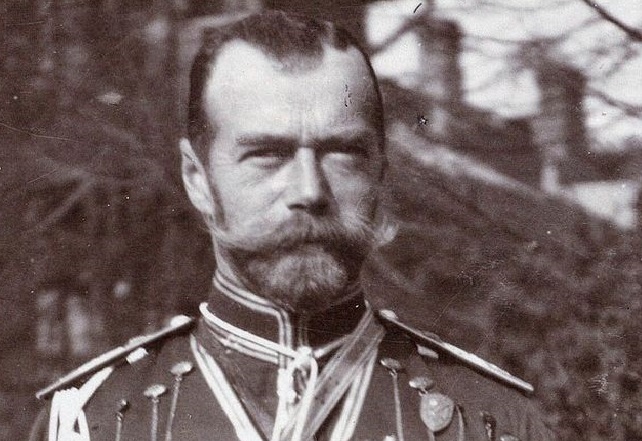

Что случилось бы с Россией, если бы Николай II продолжил царствовать

Николай II искренне верил в великое будущее России. Его веру не поколебала даже мировая война. И все предпосылки для этого были: не хватило лишь самого малого – политической воли.

Рывок в будущее

В 1914 году накануне Первой мировой войны российский император сказал: «Я схожу с ума, когда думаю о перспективах России, мы станем самым великим народом, самым великим государством, всё в мире будет делаться с нашего разрешения». С одной стороны, его слова перекликаются с фразой, брошенной Александром III: «Без нашего разрешения в Европе ни одна пушка не выстрелит» (он в свою очередь повторяет фразу, сказанную канцлером Безбородко в напутствие молодым дипломатам: «Не знаю, как будет при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без позволения нашего выпалить не смела»).

С другой стороны, последний русский император смотрит в не столь отдаленное будущее вверенной ему державы, предрекая ей не просто политическую гегемонию на международной арене, но и лидерство во всех аспектах: экономическом, социальном, культурном, духовном. Несмотря на то, что Россия во многих областях все еще отставала от мировых лидеров, Николай имел все основания так считать.

Накануне большой европейской войны Российская империя переживала небывалый экономический подъем. Страна по многим показателям догоняла ведущие мировые державы. Чтобы не быть голословными обратимся к работе известного русского юриста Б. Л. Бразоля «Царствование Императора Николая II в цифрах фактах (1894-1917 гг.)».

Автор пишет, что Россия в отличие от западных демократий не просто выстраивала свою экономику на бездефицитных бюджетах, но и соблюдала принцип накопления золотого запаса при ограничении расходов. Благодаря этому удалось добиться существенного пополнения казны. Если в 1897 году доходы бюджета составляли 1 млрд. 410 тыс. руб., то к 1912 году они выросли до 3 млрд. 104 тыс. Важно упомянуть, что в начале 1910-х годов налогообложение в России оставалось самым низким среди развитых стран. Налоги были в три раза ниже, чем в Австрии, в четыре – чем во Франции и почти в девять – чем в Англии.

Поражал рост темпов промышленного производства, которое с начала царствования Николая II вплоть до 1913 года выросло в четыре раза. Российская промышленность по объему полученных доходов практически сравнялась с сельским хозяйством, которое еще в конце XIX века было основой экономической мощи империи. По уровню оборота сельскохозяйственной продукции Россия к 1913 году являлась безоговорочным лидером: на ее долю приходилось 2/5 всего мирового экспорта. Следует отметить, что из всех воюющих стран Россия была единственной, где не вводились продуктовые карточки (за исключением сахара).

Период правления Николая II был отмечен небывалым ростом народонаселения. С 1894 по 1914 год оно увеличилось на 60 млн. жителей, его ежегодный прирост составлял около 2 млн. 400 тыс. человек. По оценкам демографов, при благополучном развитии ситуации для России к 1959 году ее население составило бы свыше 270 млн. человек: по этому показателю она уступала бы лишь Китаю и Индии.

Отдельно следует остановиться на строительстве железных дорог. За последние 37 лет существования Российской империи в стране было построено свыше 58 тысяч километров железнодорожных путей, тогда как в СССР за аналогичный период, начиная с 1918 года было введено в строй чуть больше 36 тысяч километров. Показательно, что бльшая часть (7 тысяч км из 9289 км) главной железнодорожной артерии страны – Транссибирской магистрали – была заложена именно в царской России.

Конечно, Российская империя в некоторых областях все еще заметно отставала от ведущих европейских держав и США: были невысокие темпы роста металлургии, с трудом себе пробивало дорогу машиностроение, буксовала система начального образования. Это объяснимо: за несколько десятилетий невозможно было из аграрной державы превратиться в высокоиндустриальную страну. Однако, выражаясь строками из стихотворения Александра Блока, написанного в 1913 году, уже тогда над Россией загорелась «Америки новой звезда».

Череда ошибок

Историки в целом единодушны в мнении, что Николай II сам загубил прекрасное будущее России, совершив ряд непростительных ошибок. Первое, он не решился отдалить от себя либеральные элиты, которые куда сильнее большевиков и эсеров раскачивали государственный корабль. Второе, он до конца не понял значимости прямого диалога со своим народом. Роковой же оказалась третья ошибка – вступление России в войну, которая никак не отвечала интересам страны. Но если первые две ошибки император в конце своего царствования осознал, то третью признавать отказывался. Даже накануне отречения он был убежден, что тот, кто думает о мире – предает идеалы России.

Император был уверен, что лишь победа может консолидировать общество и поставить крест на думской оппозиции, которая сеяла смуту как в правящих кругах, так и в народе. На апрель 1917 года было назначено генеральное наступление на восточном и западном фронтах. Как знать, если бы императорская власть в России сохранилась, а Антанта сумела бы коренным образом переломить ход войны в свою пользу, то возможно сбылись бы и надежды Николая.

Существует мнение, что главным врагом России на Первой мировой была не Германия, а союзники – Франция и Англия, которые, стравливая две империи, желали положить конец обоим. В Лондоне прекрасно понимали, что сотрудничество Германии и России могло бы привести к краху торгово-экономической гегемонии Великобритании. Берлин тогда остро нуждался в российских ресурсах, а Петербург – в германских технологиях. Открытие рынков и благоприятствование инвестициям могли дать колоссальные перспективы для обоих государств. И ведь прецеденты для этого были.

Задолго до войны кайзер Вильгельм II, двоюродный брат Николая, предлагал российской стороне заключить союзный договор. В Царское село из Потсдама шли телеграммы и письма с различными инициативами. В 1905 году на острове Бьёрке произошла знаменательная встреча двух императоров. Ее результатом стали предварительные договоренности о заключении германо-российского союза, который мог перевернуть вверх ногами все политические расклады в Европе.

Однако вернувшись в Россию Николай II натолкнулся на невероятный отпор со стороны министров и членов императорской семьи. Министр иностранных дел Ламсдорф, председатель Комитета министров Витте, великий князь Александр Михайлович и многие другие в один голос твердили, что нельзя разрушать союз с Францией, так как он более выгоден России. И Николай поддался уговорам.

«Народная империя»

Каким же хотел видеть Российское государство Николай II в будущем? Бывший генерал-майор Дмитрий Трепов, в свое время занимавший пост Товарища министра внутренних дел, в эмиграции вспоминал, что император намеревался после окончания войны всерьез взяться за реформы, которые должны «удовлетворить интересы подлинного народа». Важно отметить, что для царя построение России будущего было немыслимо без связей с прошлым: «Только то государство сильно и крепко, которое свято хранит заветы своего прошлого», – говорил Николай.

Российский историк Генрих Иоффе в своей книге «Великий октябрь и эпилог царизма» отмечает, что по свидетельству многих окружавших Николая людей идеалом для него был царь Алексей Михайлович. А вот Петра I он недолюбливал, полагая, что его реформы способствовали внедрению идеологии чуждой идеалам русского народа. Это объясняет все его начинания, особенно усилившиеся в канун Первой мировой войны, направленные на возрождение духа допетровской Руси, считает Иоффе.

Историк и журналист Вадим Бондарь в статье «Дух истории» приходит к парадоксальной, на первый взгляд, мысли, согласно которой идеалы Николая II, строившего «народное государство», отчасти реализовались в сталинскую эпоху. Сталин, отказавшись от идеи мировой революции начал резко разворачивать государство в сторону построения народной «красной империи», пишет Бондарь, что соответствовало начинаниям последнего российского царя: от ускоренной индустриализации до возобновления преподавая истории в школе.

Однако Николай идеализировал монархию и не видел для России более подходящей модели правления. «Мы живем в России, а не в какой-нибудь республике, где Министры ежедневно подают прошения об отставке. Когда царь находит нужным уволить министра, тогда только последний уходит со своего поста». Николай клялся охранять самодержавное начало, как и его покойный отец, отдавая все силы на благо народа. С другой стороны, сталинский авторитаризм, который также был направлен на служение рабочему и крестьянскому классу можно воспринимать, как эволюцию самодержавной власти. Здесь интересы монархического и социального государств совпадали.

Многие современники Николая II, являясь свидетелями небывалого подъема России, были уверены, что страну ждет великое будущее. Часть исследователей и сегодня разделяет их мнение, но только с одной существенной оговоркой: если бы России удалось избежать социальных потрясений, вызванных последствиями Первой мировой войны. Публицист Егор Холмогоров не сомневается, что Россию ждал бы расцвет даже при сохранении за Николаем II императорского трона. По его мнению, царь понимал свои задачи и умел делать ставку на политиков, способных превратить Россию в высокоразвитую индустриальную страну.