Что было бы если колчак победил

Если бы к власти пришёл Колчак. Историки — о вариантах развития России

16 ноября 1874 года родился будущий верховный правитель России и верховный главнокомандующий Русской армией адмирал Колчак. Главой страны он был немногим больше года.

История не знает сослагательного наклонения. Однако вместе с историками попробуем предположить, как бы сложилась судьба страны, если бы Колчака не расстреляли.

Белая диктатура была бы сопоставима с тем, что сейчас называют красным террором

Главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков

— Почти на 100% пришлось бы провести мероприятие, которое потомки описали бы как белую диктатуру. Это было бы необходимо, чтобы привести страну в чувство, восстановить какую-то структуру власти, экономику, отсечь тех, кто не мог думать ни о чём, кроме войны. Этот процесс был бы сопоставим с тем, что мы понимаем под диктатурой пролетариата и красным террором. Иного способа не было ни у белых, ни у красных, — отметил Рудаков.

Репрессии бы были, но не такими кровавыми, как при большевиках

Историк Евгений Антонюк

— Очевидно, что была бы авторитарная власть Колчака, военная диктатура, но относительно мягкая. Репрессии бы были, но не такими кровавыми, как при большевиках, всё же они объявляли врагами целые классы, а не какую-то партию, — подчеркнул Антонюк.

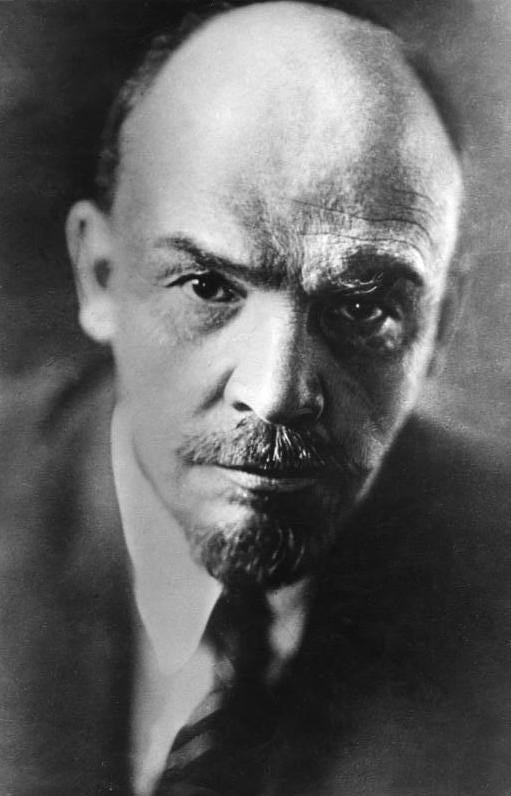

Владимир Ульянов бежал бы за границу или был убит

Историк Андрей Иванов

— У Владимира Ульянова было бы два варианта развития событий. Первый — бежать за границу. Вероятнее всего, в Швейцарию. Возможно, написал бы книгу или две и остался бы там жить. Вариант второй: повесили бы у Кремлёвской стены или застрелили бы. На месте. Колчак — не Николай II, он всеми силами пытался бы подавить присутствие отличной от белых идеологии на территории бывшей Российской империи, — отметил Андрей Иванов.

Что было бы с большевиками

Большевики бы не исчезли

Историк Евгений Антонюк

— Большевики частично были бы разбиты, частично вернулись в подполье, но вряд ли бы исчезли, — отметил Евгений Антонюк.

Колчак мог быть вынужден проредить ряды своих сторонников

Главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков

— Возможно, диктатура Колчака распространилась бы не только на большевиков, но и на других участников политического процесса. Потому что внутри колчаковского движения существовали разные тенденции и разные проекты России. Неслучайно сама позиция белого движения называлась позицией непредрешенческой. Они не давали ответов ни на какие вопросы: ни о собственности, ни о земле. Возможно, возникла бы жёсткая дискуссия и Колчаку пришлось бы проредить ряды своих сторонников, как это делал Сталин, — отметил Рудаков.

Одной из главных проблем стало бы восстановление России в границах 1914 года

Историк Андрей Иванов

— Одной из главных проблем стало бы восстановление России в границах 1914 года. Удалось бы это сделать? Едва ли. Например, независимость Финляндии и Польши обеспечивали бы уже их армии. Но в составе России было бы, например, Закавказье, — отметил Андрей Иванов.

Ситуация оставалась бы напряжённой

Историк Евгений Антонюк

— В целом ситуация бы оставалась напряжённой и не сказать, что политической стабильности быстро удалось бы достичь, — уверен Антонюк.

Возврат к монархии был бы навряд ли

Главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков

— Россия бы превратилась в страну с республиканским устройством. Вряд ли был бы возврат к монархии, даже в конституционной форме. При этом Россия была бы страной, жёстко управляемой из центра верховным правителем, — отметил Рудаков.

Историк Кирилл Денисов

— Скорее всего, государственно-монополистический капитализм. Земельную и финансовую реформы всё равно пришлось бы проводить. Только земельная была бы основана на компромиссе между крестьянами и землевладельцами (никаких «взять всё да и поделить»). Рубль бы обеспечивался золотом. Был бы активный приток иностранных капиталов, в частности со стороны США и Франции, — уверен Кирилл Денисов.

Вторая мировая война

Главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков

— Судя по тому, какие лозунги были у Колчака, это была бы мощная держава, у которой были бы глобальные интересы, а значит, и глобальные противники. В ситуации межвоенной Европы было очевидно, что столкновение неизбежно даже по итогам Первой мировой войны. А значит, рано или поздно Россия была бы в эти процессы втянута, — считает Рудаков.

Подпишитесь на LIFE

Комментариев: 3

» земельная была бы основана на компромиссе между крестьянами и землевладельцами (никаких «взять всё да и поделить»)» там такая подробность, странно, что приходится напоминать это дипломированным историкам- в Сибири вся земля была давно поделена. В 1937м Эйхе жаловался своим партийцам «а нас мелкие хозяйства аж до 37 десятин.. И мы им снова подняли налоги. И вы знаете что? ПЛАТЯТ»

Что, если бы в Гражданской войне победили Колчак и белые

«Белая армия, черный барон снова готовят нам царский трон…» – песня, начинающаяся с этой строчки, знакома каждому, кто интересуется историей России начала ХХ века. Или, по крайней мере, хоть как-то знаком с ней по творениям отечественного кинематографа. Впрочем, слова, звучавшие в первом боевом марше Красной армии – это одно, а вот исторические реалии – несколько другое. Ответ на вопрос о том, что реально готовили России те, кто выступал под знаменем Белого движения далеко не так прост и однозначен, как может показаться на первый взгляд. Для того, чтобы попытаться хотя бы приблизиться к нему, сперва необходимо попытаться разобраться в основных хитросплетениях и перипетиях тех грозных событий, от которых нас отделяет уже целое столетие.

Сколько было «сторон» у Гражданской войны?

Начинать наш разговор, безусловно, следует с упоминания о том, что стараниями многих поколений отечественных историков, которым, по правде говоря, куда больше подошло бы определение «пропагандисты», вопрос соотношения сил в той колоссальной и кровавейшей Смуте, что сотрясала нашу державу с 1918 по 1922 год упрощено и даже, более того, примитизировано сверх всяких пределов. За власть, якобы сражались две практически однородных стороны – абстрактные «белые» и «красные». Стараниями советских историографов красные со временем превратились поголовно в большевиков и верных ленинцев, а белые – в скопище «недобитого офицерья и дворян», эдакую рать «корнетов Оболенских» и «поручиков Голицыных», в перерывах между раздачей патронов и розливом вина мечтавших о восстановлении Российской Империи со всеми ее атрибутами. Ничего подобного в реальности, конечно же, не было.

В те годы было принято как-то стыдливо умалчивать и о том, что знаменитый Матрос Железняк, герой Гражданской, воспетый в народном фольклоре, к большевикам ни малейшего отношения не имел, а был вовсе даже анархистом. Имелись в рядах тех, кто, во всяком случае, на начальном этапе Смуты принадлежал однозначно к «красному», революционному лагерю эсеры, прочие социалисты, меньшевики, те же анархисты. Да вдобавок каждая из этих партий делилась на немалое число течений и фракций. И все они были за Революцию – правда, каждый из их лидеров носился со своим, особым видением того, как после таковой надобно обустроить Россию. Впрочем, однозначно объединяло их всех одно – твердое намерение покончить с теми, кто хотел обратить историю вспять. То есть – с контрреволюционерами.

Белое движение – легенды, мифы и правда

В среде последних также царили, выражаясь словами их злейшего оппонента, «разброд и шатание». Собственно говоря, о каком-то едином «Белом движения» в России рассуждать можно разве что с очень большой натяжкой. Все его действительно яркие и сильные лидеры, вроде Врангеля, Деникина, Колчака и им подобных тоже имели каждый свое видение по поводу будущего страны, за которую вели войну. Единственным общим пунктом в их «программах» был: «разбить красных». Допустим, разбили… А дальше что?! По многочисленным воспоминаниям видных участников Белого движения, которые сейчас вполне доступны как на полках книжных лавок, так и в Интернете, никакого единого мнения не существовало и в помине. Да, по большому счету, и не могло существовать – слишком уж велики были амбиции всех господ генералов и адмиралов, стоявших во главе полков и дивизий, выступавших под «белым» знаменем.

Есть, кстати, и еще один момент, о котором сегодня с огромной неохотой вспоминают по обе стороны бело-красного «исторического фронта». Вот вам парадокс – в Красной армии оказалось около 400 (!) генералов и адмиралов Российской империи, в том числе более 20 носивших высшее звание «полный генерал». Выпускники престижнейших военных академий, (а то и их начальники, как генерал-майор Петерс), герои Русско-Японской и Первой мировой войн, далеко не дураки и не трусы. Абсолютно подавляющее большинство их вступило в ряды красных добровольно! И не надо повторять бредни про «семьи в заложниках» и «Наган у виска». С людьми такого уровня это не работает. Тут было что-то другое…Между прочим, по офицерскому составу наблюдалась та же примерно картина – за белых сражались тысяч сто человек, за красных примерно на четверть меньше. «Господа офицеры, голубые князья…» Я нисколько не обзываюсь – просто цитирую известнейшую песню. А если отбросить в сторону шуточки, то приходится признать – с Белым движением все было далеко не однозначно.

Победа белых – гибель Империи?

Вот теперь самое время приступить к анализу вариантов на тему: что же могла в реальности принести России победа в Гражданской войне белых. Прежде всего, позволю себе высказать мнение: это означало бы полный и окончательный развал государства, носившего название Российская Империя. При красных она прекратила свое существование де-юре, возродившись, практически, в полном объеме под именем Советского Союза. При белых, смею утверждать, ее ждала гибель де-факто. В подтверждение приведу всего лишь три имени известных всем исторических персонажей: генерал-лейтенант РИА, кавалергард Свиты Его Императорского величества Павел Скоропадский, генерал-лейтенант РИА, герой Русско-Японской и Первой мировой войн (тоже, кстати, в прошлом кавалергард) Карл Густав Эмиль Маннергейм и генерал-майор РИА, атаман Всевеликого войска Донского Петр Краснов. Что бы могло объединять всех троих? Не догадываетесь?

«Нэзалэжной Украине» и «Тихому Дону» Красная армия вложила ума штыками еще в 20-е и благополучна вернула заигравшихся в «самостийнисть» в лоно Родины, пусть и под другим знаменем. Финляндия оказалась потеряна навсегда. Рискну предположить, что в случае победы белых список территориальных потерь был бы намного, намного больше. И даже внушительней того, что мы получили в 1991 году в результате развала СССР. Ведь о своей «независимости» после 1917 года (заметьте – задолго до прихода к власти красных, при самом, что ни на есть «белом» Временном правительстве) заговорили не только Прибалтика, Кавказ и Средняя Азия, но и Сибирь с Поволжьем. «Отложиться» от России планировало не только Донское казачество, но и Кубанское. Это неприятно вспоминать, господа, но это было. Готовых лидеров для всех этих крохотных «держав» в наличии имелось предостаточно – о чем свидетельствуют приведенные выше три примера. А вот нашелся ли бы в ставшей «белой» после Гражданской войны России тот, кто сумел бы сломать эту волну сепаратизма железной рукой, как это сделали лидеры большевиков? Крайне сомнительно.

Не следует забывать еще об одном важнейшем факторе. А именно – о заключенном между Великобританией и Францией 23 декабря 1917 года соглашении по самому настоящему разделу России! Британцам – Кавказ, Кубань и Дон, французам – Украина и Крым с Бессарабией. Это – так, для начала. Недаром же впоследствии британский дипломат писал о намерении союзников по Антанте «сфабриковать побольше независимых государств на месте Российской Империи». То, что от нее осталось, могло по мнению этого сэра «катиться к черту и вариться там в собственном соку». Ничего не меняется, право слово, ничего…Заметьте – принято данное решение было задолго до того, как фактически началась Гражданская война, и, уж точно – без всякого учета вероятного победителя в таковой. Хоть красные, хоть белые – Запад все равно приложил бы массу усилий для того, чтобы разорвать Россию на куски, причем на как можно более мелкие. У большевиков хватило сил эти планы поломать. Смогло ли бы сопротивляться им Белое движение, не сумевшее победить даже кое-как обученных и вооруженных (во всяком случае, на первом этапе войны) красных? Глубоко сомневаюсь.

Позволю себе предположить – в случае победы белых в Гражданской войне Россия либо прекратила бы свое существование, как великая держава еще в начале 30-х годов, либо встретила бы полчища Вермахта с тем же «успехом», что и все «свободные и демократические» страны Европы. Результат, думаю, разжевывать не надо. Так уж получилось, что взявшие верх красные сумели не только удержать вместе абсолютное большинство земель Российской Империи, отсрочив ее окончательный распад аж до 1991 года, но и превратили созданное ими государство со временем в державу невиданной экономической, научной и военной мощи.

Не стоит идеализировать или, тем более, огульно предавать анафеме ни одну из сторон той войны. У каждой была своя Вера, у каждой – своя Правда. Это наша история и нам с ней жить, делая выводы на будущее не на основе эмоций и мифов, а руководствуясь реальными фактами, каковы бы они ни были.

Что, если бы в Гражданской войне победили Колчак и белые (6 фото)

Впрочем, слова, звучавшие в первом боевом марше Красной армии – это одно, а вот исторические реалии – несколько другое. Ответ на вопрос о том, что реально готовили России те, кто выступал под знаменем Белого движения далеко не так прост и однозначен, как может показаться на первый взгляд. Для того, чтобы попытаться хотя бы приблизиться к нему, сперва необходимо попытаться разобраться в основных хитросплетениях и перипетиях тех грозных событий, от которых нас отделяет уже целое столетие.

Сколько было «сторон» у Гражданской войны?

Начинать наш разговор, безусловно, следует с упоминания о том, что стараниями многих поколений отечественных историков, которым, по правде говоря, куда больше подошло бы определение «пропагандисты», вопрос соотношения сил в той колоссальной и кровавейшей Смуте, что сотрясала нашу державу с 1918 по 1922 год упрощено и даже, более того, примитизировано сверх всяких пределов. За власть, якобы сражались две практически однородных стороны – абстрактные «белые» и «красные». Стараниями советских историографов красные со временем превратились поголовно в большевиков и верных ленинцев, а белые – в скопище «недобитого офицерья и дворян», эдакую рать «корнетов Оболенских» и «поручиков Голицыных», в перерывах между раздачей патронов и розливом вина мечтавших о восстановлении Российской Империи со всеми ее атрибутами. Ничего подобного в реальности, конечно же, не было.

В те годы было принято как-то стыдливо умалчивать и о том, что знаменитый Матрос Железняк, герой Гражданской, воспетый в народном фольклоре, к большевикам ни малейшего отношения не имел, а был вовсе даже анархистом. Имелись в рядах тех, кто, во всяком случае, на начальном этапе Смуты принадлежал однозначно к «красному», революционному лагерю эсеры, прочие социалисты, меньшевики, те же анархисты. Да вдобавок каждая из этих партий делилась на немалое число течений и фракций. И все они были за Революцию – правда, каждый из их лидеров носился со своим, особым видением того, как после таковой надобно обустроить Россию. Впрочем, однозначно объединяло их всех одно – твердое намерение покончить с теми, кто хотел обратить историю вспять. То есть – с контрреволюционерами.

Белое движение – легенды, мифы и правда

В среде последних также царили, выражаясь словами их злейшего оппонента, «разброд и шатание». Собственно говоря, о каком-то едином «Белом движения» в России рассуждать можно разве что с очень большой натяжкой. Все его действительно яркие и сильные лидеры, вроде Врангеля, Деникина, Колчака и им подобных тоже имели каждый свое видение по поводу будущего страны, за которую вели войну. Единственным общим пунктом в их «программах» был: «разбить красных». Допустим, разбили… А дальше что?! По многочисленным воспоминаниям видных участников Белого движения, которые сейчас вполне доступны как на полках книжных лавок, так и в Интернете, никакого единого мнения не существовало и в помине. Да, по большому счету, и не могло существовать – слишком уж велики были амбиции всех господ генералов и адмиралов, стоявших во главе полков и дивизий, выступавших под «белым» знаменем.

Есть, кстати, и еще один момент, о котором сегодня с огромной неохотой вспоминают по обе стороны бело-красного «исторического фронта». Вот вам парадокс – в Красной армии оказалось около 400 (!) генералов и адмиралов Российской империи, в том числе более 20 носивших высшее звание «полный генерал». Выпускники престижнейших военных академий, (а то и их начальники, как генерал-майор Петерс), герои Русско-Японской и Первой мировой войн, далеко не дураки и не трусы. Абсолютно подавляющее большинство их вступило в ряды красных добровольно! И не надо повторять бредни про «семьи в заложниках» и «Наган у виска». С людьми такого уровня это не работает. Тут было что-то другое…Между прочим, по офицерскому составу наблюдалась та же примерно картина – за белых сражались тысяч сто человек, за красных примерно на четверть меньше. «Господа офицеры, голубые князья…» Я нисколько не обзываюсь – просто цитирую известнейшую песню. А если отбросить в сторону шуточки, то приходится признать – с Белым движением все было далеко не однозначно.

Победа белых – гибель Империи.

Вот теперь самое время приступит к анализу вариантов на тему: что же могла в реальности принести России победа в Гражданской войне белых. Прежде всего, позволю себе высказать мнение: это означало бы полный и окончательный развал государства, носившего название Российская Империя. При красных она прекратила свое существование де-юре, возродившись, практически, в полном объеме под именем Советского Союза. При белых, смею утверждать, ее ждала гибель де-факто. В подтверждение приведу всего лишь три имени известных всем исторических персонажей: генерал-лейтенант РИА, кавалергард Свиты Его Императорского величества Павел Скоропадский, генерал-лейтенант РИА, герой Русско-Японской и Первой мировой войн (тоже, кстати, в прошлом кавалергард) Карл Густав Эмиль Маннергейм и генерал-майор РИА, атаман Всевеликого войска Донского Петр Краснов. Что бы могло объединять всех троих? Не догадываетесь?

«Нэзалэжной Украине» и «Тихому Дону» Красная армия вложила ума штыками еще в 20-е и благополучна вернула заигравшихся в «самостийнисть» в лоно Родины, пусть и под другим знаменем. Финляндия оказалась потеряна навсегда. Рискну предположить, что в случае победы белых список территориальных потерь был бы намного, намного больше. И даже внушительней того, что мы получили в 1991 году в результате развала СССР. Ведь о своей «независимости» после 1917 года (заметьте – задолго до прихода к власти красных, при самом, что ни на есть «белом» Временном правительстве) заговорили не только Прибалтика, Кавказ и Средняя Азия, но и Сибирь с Поволжьем. «Отложиться» от России планировало не только Донское казачество, но и Кубанское. Это неприятно вспоминать, господа, но это было. Готовых лидеров для всех этих крохотных «держав» в наличии имелось предостаточно – о чем свидетельствуют приведенные выше три примера. А вот нашелся ли бы в ставшей «белой» после Гражданской войны России тот, кто сумел бы сломать эту волну сепаратизма железной рукой, как это сделали лидеры большевиков? Крайне сомнительно.

Не следует забывать еще об одном важнейшем факторе. А именно – о заключенном между Великобританией и Францией 23 декабря 1917 года соглашении по самому настоящему разделу России! Британцам – Кавказ, Кубань и Дон, французам – Украина и Крым с Бессарабией. Это – так, для начала. Недаром же впоследствии британский дипломат писал о намерении союзников по Антанте «сфабриковать побольше независимых государств на месте Российской Империи». То, что от нее осталось, могло по мнению этого сэра «катиться к черту и вариться там в собственном соку». Ничего не меняется, право слово, ничего…Заметьте – принято данное решение было задолго до того, как фактически началась Гражданская война, и, уж точно – без всякого учета вероятного победителя в таковой. Хоть красные, хоть белые – Запад все равно приложил бы массу усилий для того, чтобы разорвать Россию на куски, причем на как можно более мелкие. У большевиков хватило сил эти планы поломать. Смогло ли бы сопротивляться им Белое движение, не сумевшее победить даже кое-как обученных и вооруженных (во всяком случае, на первом этапе войны) красных? Глубоко сомневаюсь.

P.S. Кстати, на фото, армия Колчака. До того как наглы барахлишка подкинули. А чуть ниже после того.

Позволю себе предположить – в случае победы белых в Гражданской войне Россия либо прекратила бы свое существование, как великая держава еще в начале 30-х годов, либо встретила бы полчища Вермахта с тем же «успехом», что и все «свободные и демократические» страны Европы. Результат, думаю, разжевывать не надо. Так уж получилось, что взявшие верх красные сумели не только удержать вместе абсолютное большинство земель Российской Империи, отсрочив ее окончательный распад аж до 1991 года, но и превратили созданное ими государство со временем в державу невиданной экономической, научной и военной мощи.

Не стоит идеализировать или, тем более, огульно предавать анафеме ни одну из сторон той войны. У каждой была своя Вера, у каждой – своя Правда. Это наша история и нам с ней жить, делая выводы на будущее не на основе эмоций и мифов, а руководствуясь реальными фактами, каковы бы они ни были.

Если бы Колчак победил…

Без царя и коммунистов

Политолог, главный редактор газеты «Байкальские вести» Юрий Пронин считает, что на пути к победе Колчака лежали серьезные препятствия, поэтому она была маловероятна. Но если представить такой оборот событий, то Колчак (который не был политиком, как и все лидеры Белого движения) вряд ли отказался бы от власти, ибо эффект от его победы был бы очень сильным:

– Сами обстоятельства вынудили бы Колчака стать главой государства, но не все белые генералы вошли бы в его правительство, так как они тяготились властью. Политический режим был бы схож с франкистской Испанией либо с Аргентиной времен правления генерала Перона. Не думаю, что восстановили бы монархию, даже в символической форме. Если бы военная победа была одержана, то не раньше весны 1919 года, а к тому времени и Николай II, и все его близкие родственники, которые могли претендовать на престол, были убиты. Конечно, официальная идеология с пиететом относилась бы к монархическому прошлому. В то же время встал бы вопрос, как поступать с лидерами большевиков.

Историк Сергей Шмидт также разделяет точку зрения тех историков, которые утверждают, что в случае победы любого лагеря белых в Гражданской войне Россию ждало некое подобие того, что произошло в Испании после победы Франсиско Франко :

– Я из тех, кто считает, что у белых были шансы на победу. Пафосные тезисы «Народ поддержал красных, и поражение белых было предопределено» мне кажутся чрезмерно завышенными, поскольку в Гражданской войне вплоть до конца 1919 года все решалось во многом стечением обстоятельств. Сто лет назад ведь закончилась еще и Первая мировая война, благодаря которой появилась Чехословакия, и белочехи тут же вышли из Гражданской войны. Если бы этого не было, то неизвестно, чем бы все закончилось.

Сибирский вариант

Эксперт также предположил, что какие-нибудь силы в окружении Колчака могли начать борьбу за власть, и, соответственно, это бы привело к вопросу о присоединении к СССР. С той же степенью вероятности государство Колчака могло попасть под западное влияние и стать «европейским государством в Азии».

Иркутский историк Дмитрий Козлов прямо сказал, что не любитель альтернативной истории, но если играть по заданным правилам, то Александр Колчак как раз в чем-то победил:

– Если мы рассматриваем Колчака как диктатора, который предложил альтернативу демократическому развитию по пути Учредительного собрания, народной демократии, то эта диктатура потом была воплощена в жизнь большевиками. Такая вот улыбка истории – его подход реализован теми, кто с ним боролся.

Одномерная планета

Юрий Пронин призвал не забывать и исторический контекст:

– К тому времени, когда Колчак стал Верховным правителем, Германия уже проиграла Первую мировую войну и не смогла бы опять принять большевистских эмигрантов, даже если бы они были. Что касается дальних перспектив, то Россия развивалась бы более сбалансированно, без таких испытаний и перекосов, как получилось в реальности. Наверное, мы первыми бы не послали человека в космос, но вокруг этого вообще не было бы острой межгосударственной конкуренции, так как отсутствовала бы идеологическая гонка со странами Запада.

Столкнулись две России

Ученые порассуждали и на тему, чего Колчаку не хватило для победы. Была ли она вообще возможна?

Сергей Шмидт сказал, что Александр Васильевич Колчак проявил себя как очень плохой политик:

– Одна из причин победы красных – ими руководили политики, а белыми командовали генералы. Политики понимают, что выиграть войну недостаточно, надо выиграть еще и мир – то есть обрести поддержку населения агитацией и пропагандой. Судя по всему, Колчак не понимал и/или недооценивал политические аспекты. Он, как любой белогвардеец, видел Гражданскую войну только как военные действия. Плюс ко всему он был слаб как политик еще и в практическом смысле, поэтому в случае его победы был бы отстранен от власти своими соратниками в течение года или двух. Например, бароном Врангелем. Возможно, Колчака отправили бы на почетную пенсию, но, возможно, и в ссылку.

«Стремление к советской власти неодолимо»

Верность долгу на весах истории

Дмитрий Козлов дал довольно теплую оценку роли Колчака не только в российской истории, но и в чисто «иркутской»:

На фото: Верховный правитель России ;

Редкий момент, когда Колчак улыбается. Обход с генералами

Радолой Гайдой (справа) и Борисом Богословским

строя чехословацких легионеров;