Что было бы если пушкин был жив

LiveInternetLiveInternet

—Цитатник

Моим друзьям! ДОРОГИЕ МОИ ДРУЗЬЯ! Спасибо большое за такие чудесные поздравления! Мне было.

Речь о снеге, о зимнем начале… ЗДЕСЬ БУДЕТ ТЕКСТ ЗДЕСЬ БУДЕТ ТЕКСТ

У ДОРОГИ АЛАЯ РЯБИНА. У дороги алая рябина Разгорелась жарко на ветру Собираясь в дал.

Рамочка без заголовка Здесь будет ваш текст* Здесь будет ваш текст*

—Приложения

—Метки

—Рубрики

—Ссылки

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Друзья

—Постоянные читатели

—Сообщества

—Трансляции

—Статистика

КАК НАКАЗАЛИ БЫ ПУШКИНА ЗА ДУЭЛЬ, ЕСЛИ БЫ ОН ОСТАЛСЯ В ЖИВЫХ?

Дуэли в России всегда были серьезным испытанием для характера. Петр Великий, хоть и насаждал в России европейские обычаи, понимал опасность дуэлей и постарался сразу пресечь их появление жестокими законами. В чем, нужно признаться, приуспел. Дуэлей среди русских в годы его правления почти не было. Одновременно для разбирательства дел, порочащих честь и достоинство офицеров, по указанию Петра I были созданы «Общества офицеров».

Петр III запретил телесные наказания для дворянства. Так в России появилось поколение, для которого даже косой взгляд мог привести к дуэли.

Императрица Екатерина II подписала свой «Манифест о поединках» от 21 апреля 1787 года, в котором нашёл отражение петровский взгляд на дуэли как преступление против государственных интересов. В этом манифесте подлежал наказанию тот, кто своими действиями создал конфликт. Повторное участие в дуэлях влекло за собой лишение всех прав, состояния и ссылку на вечное поселение в Сибирь. Позднее ссылка была заменена разжалованием в рядовые и заключением в крепость.

Надо сказать, что и сама Екатерина дралась на дуэли, хотя как дралась. В июне 1744 года тогда ещё будущая российская императрица получила вызов на дуэль от своей троюродной сестры, принцессы Анны Людвиги Анхальтской. Она с гордостью согласилась на поединок. Две 15-летние девочки заперлись в спальне и стали на шпагах «выяснять отношения». До кровопролития дело не дошло: позже Екатерина II написала в своих мемуарах, что обе девочки испугались. Но опыт-то был получен.

Однако, на практике все было не так сурово. Обычно дуэлянты присуждались к довольно щадящим мерам наказания. За дуэль могли перевести в действующую армию на Кавказ или подвергнуть кратковременному заключению в крепости или на гауптвахте (Мартынов — убийца Лермонтова — был приговорен к трем месяцам гауптвахты, а секунданты прощены). Все это объясняется тем, что приговоры по делу о дуэли выносились военными судами, в которые по каждому конкретному случаю назначались офицеры. Понятно, что офицеры не могли не разделять требования дворянской морали и чести и вполне лояльно относились к подсудимым дуэлянтам.

Николай I в «Своде законов уголовных» в 1832 году и «Уставе уголовном» 1839 года призывал военных начальников примирять ссорящихся, а с обидчика взыскивать то, что удовлетворило бы оскорблённого.

Пушкин не мог не знать о запретах на дуэль, равно как и о реальных наказаниях. В худшем случае его ждала ссылка, и он принял условия поединка, даже не ознакомившись с ними. Пока выбирали площадку для дуэли, Пушкин сидел на сугробе и равнодушно смотрел на эти приготовления, но выражал нетерпение. Когда Данзас спросил его, находит ли он удобным место дуэли, поэт ответил: «Мне это решительно все равно, только, пожалуйста, делайте все это поскорее. »

Пуля, раздробив кость верхней части правой ноги у соединения с тазом, глубоко ушла в живот и там остановилась. Секунданты бросились к Пушкину, но когда Дантес хотел подойти, он остановил его:

— Подождите! Я чувствую достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел.

— Ну, ну, ничего, слава богу, все хорошо!

— Кончена жизнь!

Я не дослышал и спросил тихо:

Пока Россия скорбела, Военно-судная комиссия выносила свой вердикт по делу скандального поединка. В итоге, предполагаемое наказание не соответствовало общей практике. Решение принимали в точном соответствии с требованиями Воинского артикула Петра I. Никаких поблажек! В результате Дантеса как непосредственного дуэлянта, и Данзаса как секунданта приговорили к смертной казни путем повешения. При этом было оговорено, что таковому наказанию подлежал бы и подсудимый Пушкин, но как он уже умер, то «суждение его за смертью прекратить».

По всей видимости, исцелись от раны Пушкин, и его бы ожидала ссылка, возможно и лишение чина камер-юнкера. Вместо этого императору пришлось выплачивать долги великого поэта, которые составили 120 тысяч рублей. Николай I также выделил вдове пенсион и дочерям до их замужества, а сыновей определил в пажи («по 1500 р. на воспитание каждого по вступление на службу»). В дополнение он приказал издать за казенный счет сочинения Пушкина в пользу Натальи Николаевны и детей и выплатил единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей. Как довольно цинично заметил император о Пушкине в письме князю Паскевичу, «про него можно справедливо сказать, что в нем оплакивается будущее, а не прошедшее». Действительно Александр Сергеевич в последние месяцы жизни занимался исследованием «Слова о полку Игореве» и собирался написать работу о Петре I. Несложно представить, какое огромное наследие оставил бы российский гений проживи он дольше. Впрочем, грустно и нелепо заниматься такого рода предположениями.

Как наказали бы Пушкина за дуэль, если бы он остался в живых?

Казнь за поединок

Дуэли в России всегда были серьезным испытанием для характера. Петр Великий, хоть и насаждал в России европейские обычаи, понимал опасность дуэлей и постарался сразу пресечь их появление жестокими законами. В чем, нужно признаться, приуспел. Дуэлей среди русских в годы его правления почти не было.

Петр III запретил телесные наказания для дворянства. Так в России появилось поколение, для которого даже косой взгляд мог привести к дуэли.

Императрица Екатерина II подписала свой «Манифест о поединках» от 21 апреля 1787 года, в котором нашёл отражение петровский взгляд на дуэли как преступление против государственных интересов. В этом манифесте подлежал наказанию тот, кто своими действиями создал конфликт. Повторное участие в дуэлях влекло за собой лишение всех прав, состояния и ссылку на вечное поселение в Сибирь. Позднее ссылка была заменена разжалованием в рядовые и заключением в крепость.

Однако, на практике все было не так сурово. Обычно дуэлянты присуждались к довольно щадящим мерам наказания. За дуэль могли перевести в действующую армию на Кавказ или подвергнуть кратковременному заключению в крепости или на гауптвахте (Мартынов — убийца Лермонтова — был приговорен к трем месяцам гауптвахты, а секунданты прощены). Все это объясняется тем, что приговоры по делу о дуэли выносились военными судами, в которые по каждому конкретному случаю назначались офицеры. Понятно, что офицеры не могли не разделять требования дворянской морали и чести и вполне лояльно относились к подсудимым дуэлянтам.

Николай I в «Своде законов уголовных» в 1832 году и «Уставе уголовном» 1839 года призывал военных начальников примирять ссорящихся, а с обидчика взыскивать то, что удовлетворило бы оскорблённого.

Предсмертные муки

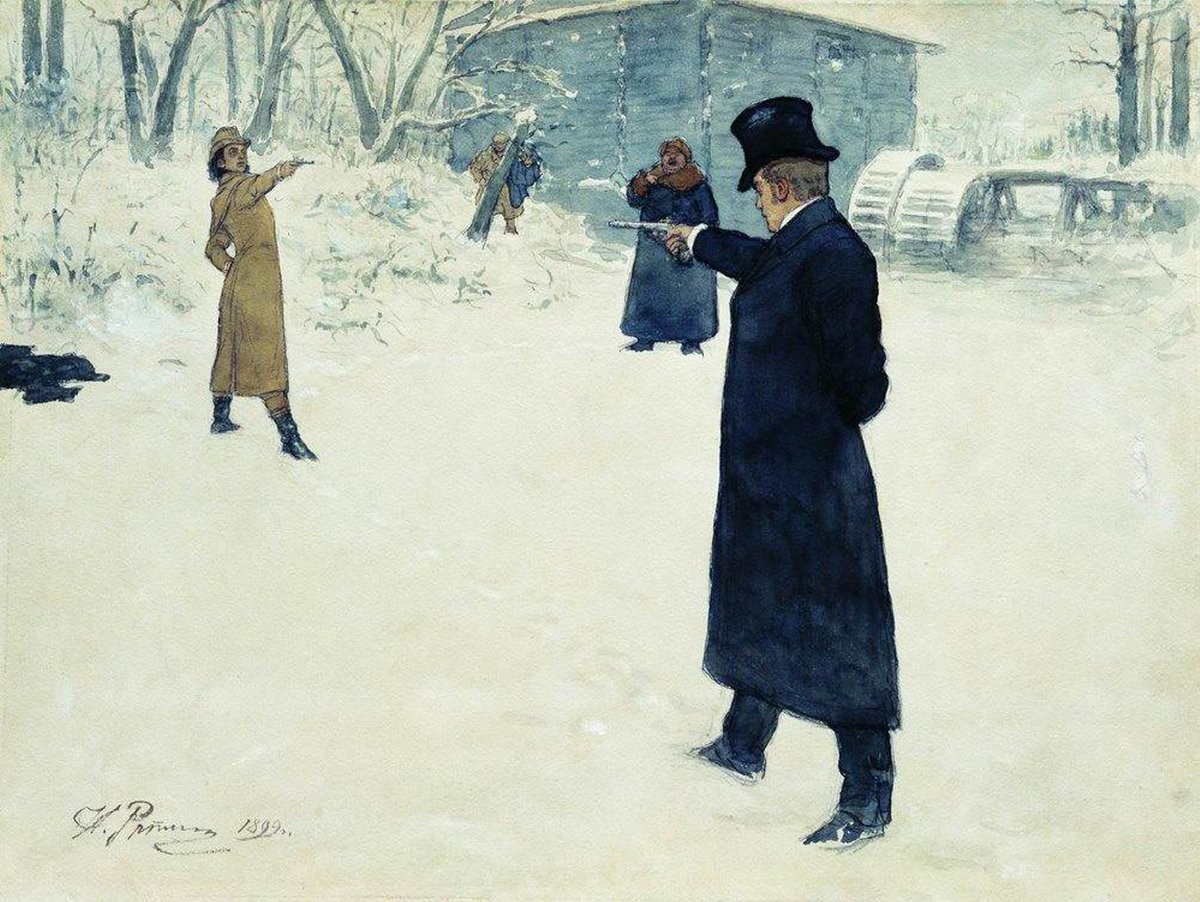

Пушкин не мог не знать о запретах на дуэль, равно как и о реальных наказаниях. В худшем случае его ждала ссылка, и он принял условия поединка, даже не ознакомившись с ними. Пока выбирали площадку для дуэли, Пушкин сидел на сугробе и равнодушно смотрел на эти приготовления, но выражал нетерпение. Когда Данзас спросил его, находит ли он удобным место дуэли, поэт ответил: «Мне это решительно все равно, только, пожалуйста, делайте все это поскорее. »Наконец противники встали на свои места. Данзас махнул шляпой, и они начали сходиться. Дантес выстрелил, не дойдя одного шага до барьера.

Пуля, раздробив кость верхней части правой ноги у соединения с тазом, глубоко ушла в живот и там остановилась. Секунданты бросились к Пушкину, но когда Дантес хотел подойти, он остановил его:

— Ну, ну, ничего, слава богу, все хорошо!

Друзья и ближние молча, сложа руки, окружили изголовье отходящего. Я, по просьбе его, взял его подмышки и приподнял повыше. Он вдруг, будто проснувшись, быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось и он сказал:

— Кончена жизнь!

Я не дослышал и спросил тихо:

Дело поэта

Пока Россия скорбела, Военно-судная комиссия выносила свой вердикт по делу скандального поединка. В итоге, предполагаемое наказание не соответствовало общей практике. Решение принимали в точном соответствии с требованиями Воинского артикула Петра I. Никаких поблажек! В результате Дантеса как непосредственного дуэлянта, и Данзаса как секунданта приговорили к смертной казни путем повешения. При этом было оговорено, что таковому наказанию подлежал бы и подсудимый Пушкин, но как он уже умер, то «суждение его за смертью прекратить».

По всей видимости, исцелись от раны Пушкин, и его бы ожидала ссылка, возможно и лишение чина камер-юнкера. Вместо этого императору пришлось выплачивать долги великого поэта, которые составили 120 тысяч рублей. Николай I также выделил вдове пенсион и дочерям до их замужества, а сыновей определил в пажи («по 1500 р. на воспитание каждого по вступление на службу»). В дополнение он приказал издать за казенный счет сочинения Пушкина в пользу Натальи Николаевны и детей и выплатил единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей. Как довольно цинично заметил император о Пушкине в письме князю Паскевичу, «про него можно справедливо сказать, что в нем оплакивается будущее, а не прошедшее». Действительно Александр Сергеевич в последние месяцы жизни занимался исследованием «Слова о полку Игореве» и собирался написать работу о Петре I. Несложно представить, какое огромное наследие оставил бы российский гений проживи он дольше. Впрочем, грустно и нелепо заниматься такого рода предположениями.А в конце я хочу вот что еще рассказать. В тридцатые годы ХХ века утверждалось, что доктор Арендт не лечил Пушкина из политических соображений и дал ему умереть, но что советские врачи спасли бы поэта. Для проверки писатель Андрей Соболь в 1926 году 7 июня пришел на Тверской бульвар к памятнику Пушкина с наганом и выстрелил себе в живот. Через двадцать минут его положили на операционный стол в той самой клинике, врачи которой, отвечая на вопрос пушкиниста, похвалялись своими преимуществами перед Арендтом. Через три часа после операции Соболь умер, хотя пуля нанесла ему более легкое повреждение, чем Пушкину.

Насколько продлилась бы жизнь Пушкина, если бы не роковая дуэль

В 217-й день рождения Александра Сергеевича Пушкина Виктор Кушниренко, ученый, занимающийся наследием великого поэта в Молдове, поднял в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова неожиданный вопрос. По мнению пушкиниста, великий классик, не будь убит на дуэли с Дантесом, мог бы дожить и до времени открытия ему памятника в Кишиневе.

— Виктор Филиппович, неполных 38 лет было Пушкину в момент кончины. Но мог ли поэт прослыть долгожителем, если бы не умер насильственной смертью?

— Любой профильный специалист скажет вам, что многое зависит от генетической предрасположенности к долголетию. С кого же из предков Пушкина начать сравнение. В книге А. А. Черкашина и Л. А. Черкашиной «Тысячелетнее древо А. С. Пушкина» непосредственно «Род Пушкина» представлен, начиная с прапрадеда Петра Петровича Пушкина (1644-1692), то есть со времен правления русского царя Алексея Михайловича из династии Романовых. Проще начать сравнение с этого колена рода Пушкиных, потому что доподлинно известны даты рождения и смерти всех последующих потомков этой прославленной фамилии.

— А информация о более ранних предках поэта разве нигде не зафиксирована?

— Конечно же, такие данные есть. Но, — отвлекусь немного, — именно Петр Петрович Пушкин первым указал в Разрядном приказе своего родоначальника, «мужа честна» Ратшу, который пересек земли Молдавского княжества, направляясь на Русь в первой половине XII века. Потомки Ратши до XVII века тоже известны.

Итак Петр Пушкин добился немалых воинских отличий и царских похвал. Но прожил он недолго, 48 лет. О его жене Федосье Юрьевне, урожденной Есиповой, известно немного. У этой четы было пять сыновей и дочь. Прадед поэта Александр Петрович Пушкин (1686-1725) жил еще меньше — 39 лет, а его жена Евдокия Ивановна Головина (1703-1725), дочь адмирала Головина, — сподвижника Петра I, — прожила совсем ничего — 22 года. Прадед Александра Сергеевича был владельцем села Болдино — где поэт творил, как говорится, взахлеб.

— Насколько долго жили предки Пушкина по материнской линии — Ганнибалы?

— Здесь все более позитивно. Прадед поэта, генерал-аншеф Абрам Петрович Ганнибал (1696-1781), «арап Петра Великого», сподвижник императора, бывший с ним в 1711 году в Прутском походе, прожил 85 лет. Его вторая жена Ольга Васильевна Чичерина (1787-1802) — 65 лет. По линии Ганнибалов дед поэта, капитан второго ранга Осип Абрамович (1744-1806) прожил 62 года, а его жена Мария Алексеевна Пушкина (1745-1818), любимая бабушка Александра Сергеевича, прожила 73 года. Она была жива и тогда, когда поэт закончил Царскосельский лицей, став коллежским секретарем Коллегии иностранных дел.

Тут мы подходим и к отцу поэта, статскому советнику Сергею Львовичу Пушкину (1770-1848). Он прожил 78 лет, а мать поэта Надежда Осиповна Ганнибал (1775-1836) — 61 год.

— Были ли долгожителями дети Пушкина?

— Еще какими! Старшая дочь Мария (1832-1919) прожила дольше всех — 87 лет. Она стала свидетельницей Первой мировой войны и падения Романовых, крушения Российской империи.

— Итак, главный вопрос нашей беседы — сколько же лет мог жить сам Пушкин?

— Думаю, что Александр Сергеевич мог дожить до 87 лет, то есть до 1886 годах. Он мог пережить отмену крепостного права в России, против которого выступал в юности и за что был в 1820 году сослан в Кишинев.

Пушкин мог дожить до времен, когда человечество пересело на автомобили и мотоциклы. А это и есть время, когда ему в 1885 году в Кишиневе был открыт один из первых в мире памятников.

Сам поэт еще в годы учебы в Лицее говорил в стихотворении «К Пущину»: «Дай Бог, чтоб я, с друзьями, /Встречая сотый май,/Покрытый сединами,/Сказал тебе стихами —/Вот кубок; наливай!».

— Где же сегодня живут потомки поэта?

— Седьмое поколение Пушкина проживает в России, Швеции, Италии, Франции, США, Украине, Германии, Бельгии, Англии, Швейцарии и других странах. Набирает силу уже восьмое поколение рода. И в каждом из них бьется бессмертное сердце великого классика.

Медики заявили, что спасли бы Пушкина после дуэли, если бы он жил сейчас

Читайте нас в Google Новости

Поэт Александр Пушкин при современном развитии медицины был бы спасён после ранения на дуэли и, скорее всего, через какое-то время вернулся бы к полноценной жизни. Такое мнение высказал глава отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе Алексей Лодягин.

Раненого Пушкина госпитализировали бы в ближайшую больницу. По пути медики провели бы противошоковую терапию, ввели обезболивающее. Рану закрыли бы стерильной повязкой, а уже в отделении хирургии извлекли бы пулю и осколки раздробленной кости. Удалив повреждённый участок кишечника, поэту сделали бы переливание крови.

Через неделю госпитализации поэта выписали бы домой к жене и детям. Из-за повреждений крестца, возможно, пришлось бы какое-то время походить с костылями, — приводят слова Лодягина «Невские новости».

Однако в те времена, когда жил литератор, ранения в живот считались смертельными. Не было понятий стерильности, глубокого наркоза не существовало, а операции на брюшной полости не проводились. В случившейся трагедии сыграли роль несколько роковых факторов, считают эксперты: отсутствие врача на дуэли, преждевременный выстрел оппонента, который не отошёл на положенное расстояние, большая кровопотеря, долгая дорога в трясущейся повозке, доставка поэта домой, а не в госпиталь и существенно более низкий уровень медицины.

Сейчас в больницы поступают пациенты с более тяжёлыми ранениями и выживают, отметил Лодягин. Однако в XIX веке усилия докторов продлили жизнь поэту лишь на 46 часов. Его лечили пиявками и слабительным, пытаясь восстановить работу повреждённого кишечника. Пулю в организме так и не нашли.

Пушкин умер на рассвете 10 февраля 1837 года. Ему было 37 лет.

Ранее в Минске, как писал NEWS.ru, руки установленного Александру Пушкину памятника вандалы покрасили красной краской. Монумент появился в Минске в 1999 году — это подарок белорусской столице от мэрии Москвы к двухсотлетию со дня рождения поэта.

Добавить наши новости в избранные источники

Пушкин не погиб, а взял фамилию Дюма. Версия секретного перевоплощения поэта

Невероятная история о перевоплощении Александра Пушкина в Александра Дюма после дуэли с Дантесом приобрела в последние годы определённую популярность.

220 лет назад, 6 июня 1799 года, родился Александр Сергеевич Пушкин. Он прожил недолгую, но яркую жизнь и по праву считается одним из главных столпов русской литературы. О его жизни и смерти известно почти всё, но не так давно появилась версия, согласно которой поэт вовсе не погиб на роковой дуэли, а начал новую жизнь в другой стране под именем Александр Дюма.

Казалось бы, что общего может быть между солнцем русской поэзии и французским прозаиком, в совершенстве владевшим поэтическим талантом? Но с каждым годом эта версия становится всё популярнее, а некоторые аргументы действительно заставляют задуматься.

Как Пушкин мог превратиться в Дюма

В финансовом плане дела Пушкина в последний год жизни шли неважно. Он много проигрывал в карты и столь же много тратил на поддержание соответствующего уровня жизни, востребованного в его круге. Кроме того, свою лепту внесло и издание журнала «Современник», которое не принесло ожидаемых прибылей. К моменту гибели на дуэли Пушкин накопил долгов на сумму свыше 100 тысяч рублей. Речь шла не только о долгах перед частными лицами. В 1834 году Пушкин получил из казны беспроцентный кредит в размере 20 тысяч на самостоятельное издание «Истории Пугачёвского бунта», а всего он задолжал казне около 45 тысяч рублей и заложил имение своего отца. По нынешним меркам речь идёт о десятках миллионов рублей. После смерти поэта все долги Пушкина оплатил император Николай I.

Есть версия, что поэт мог инсценировать свою гибель, дабы уйти от тяжелейших долгов и начать новую жизнь в другой стране. Но это маловероятно, поскольку дворяне тогда стрелялись даже за косой взгляд. Вопросы чести были для них превыше всего.

Поэтому гораздо большей популярностью пользуется другая версия. Александра Сергеевича внедрили во французское общество под чужим именем. Он должен был стать «глазами и ушами» русского императора в высшем французском обществе (при жизни Пушкин считался сотрудником МИД и имел придворный чин камер-юнкера). Позднее, когда Пушкин-Дюма уже стал знаменитым писателем, он получил доступ и к закрытым архивам для своей работы, что было невозможно для русского писателя.

Взамен император покрыл огромные долги поэта, обеспечил достойное содержание супруги Пушкина и его детям, а также за казённый счёт издал часть его сочинений. Выдать себя за француза Пушкину было проще простого. Он в совершенстве знал язык (ещё в лицее носил прозвище Француз) и мог писать и говорить на нём неотличимо от местного жителя.

Согласно биографии Дюма, его отец умер, когда тот был ещё ребёнком, и писатель вырос в глухой провинции. Уже став взрослым человеком, он отправился в Париж искать поддержки у старых знакомых отца. При этом знакомые, разумеется, понятия не имели, как выглядит Дюма, поэтому за сына давно умершего генерала мог выдать себя кто угодно, лишь бы он имел смуглый оттенок кожи.

Последняя дуэль Пушкина в таком случае была постановкой. По действующему законодательству дуэль, да ещё и со смертельным исходом, считалась тяжким преступлением. Строго каралось даже участие в ней в качестве секундантов. Однако никто из участников дуэли Пушкина с Дантесом наказан не был, она даже не повредила их карьере. Например, секундант Пушкина Константин Данзас уже через два года после дуэли был награждён орденом Святого Станислава.

Это могло бы объяснить и ряд странностей, связанных с отпеванием и погребением Пушкина. Церемония прощания первоначально была назначена в церкви Адмиралтейства, но в последний момент перенесена в придворную церковь на Конюшенной площади. Причём на церемонию не допускали никого, кроме ближайших родственников и друзей поэта, а также некоторых представителей аристократии, сумевших достать билет. Цензор Никитенко, присутствовавший на панихиде, отметил в своих воспоминаниях, что покойный не был похож на самого себя и «лицо его значительно изменилось».

Фото © Фотохроника ТАСС

Ночью, после окончания панихиды, тело Пушкина в закрытом гробу погрузили в сани и отправили в Псковскую губернию в сопровождении Александра Тургенева и группы жандармов. Похороны состоялись на кладбище Святогорского монастыря, причём на них не присутствовал никто из родных и близких покойного. Обстоятельства погребения Александра Сергеевича действительно необычны.

Два года спустя выходит первый роман Дюма под названием «Актея». Следом, почти сразу, — «Учитель фехтования», затрагивающий русскую тему. Благодаря этому роману Дюма стремительно врывается в число популярных французских авторов и со временем становится одним из самых читаемых писателей во всем мире.

«Учитель фехтования» интересен тем, что отдельные эпизоды романа явно выдают глубокое знакомство автора с придворным бытом эпохи. «В то время как народ заполняет залы дворца, государь и государыня, окружённые великими князьями и великими княгинями, принимают обычно в Георгиевском зале дипломатический корпус. По окончании этого приёма двери Георгиевского зала распахиваются, начинает играть музыка, и император под руку с супругой французского, австрийского, испанского или какого-нибудь другого посла входит в зал. И тотчас же приглашённые расступаются, точно отхлынувшие волны Чёрного моря, и император проходит среди них», — описания, подобные этому, щедро разбросаны на страницах романа.

Откуда же Дюма, в то время ещё совсем не именитый автор, мог знать в подробностях детали русского придворного быта, когда его не знали и многие российские дворяне? Конечно, Дюма ссылался на Гризье, тому действительно доводилось бывать при дворе. Но он всё же не писатель, да и при дворе бывал не так часто. А вот Пушкин был знаком с этой стороной жизни куда основательнее. К тому же он имел придворное звание камер-юнкера, которое открывало любые двери в императорском дворце.

Несмотря на интерес к России, Дюма впервые посетил страну только в 1858 году, совершив большое путешествие по империи. Если Пушкин и Дюма это один и тот же человек, было логично выждать более 20 лет, чтобы посетить родину и при этом остаться неузнанным.

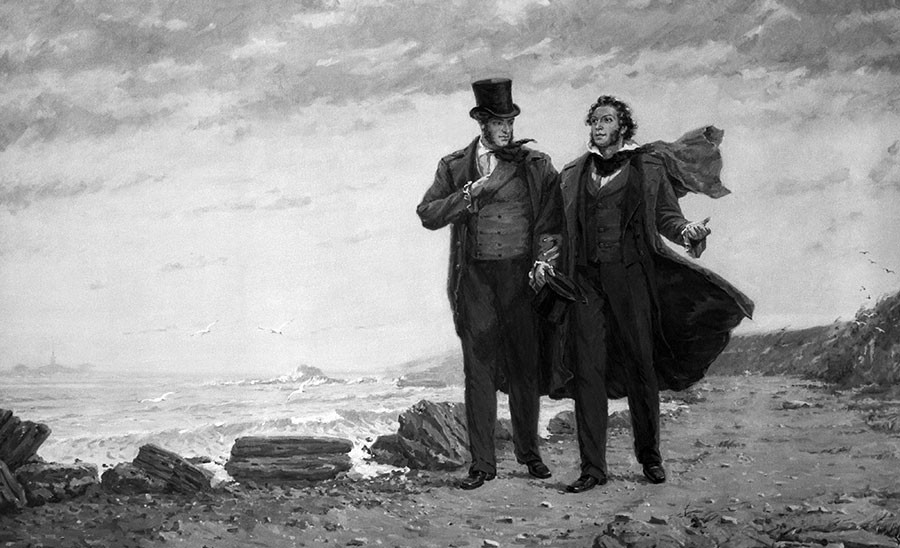

Самое очевидное сходство между Дюма и Пушкиным заключается в их внешности. Последняя дуэль русского поэта состоялась ещё до изобретения дагерротипов, поэтому его можно увидеть только на портретах и рисунках. Они могут искажать какие-то детали, но в общих чертах типаж Пушкина ясен: смуглая кожа, вьющиеся волосы, голубые глаза, большой нос и губы.

Что касается Дюма, то его фотографии и дагерротипы сохранились, но они сделаны в тот период, когда он был уже далеко не молодым человеком и изрядно располнел. Но и в этом случае определённое сходство можно усмотреть. Дюма имеет такие же волосы, голубые глаза, смуглый оттенок кожи и большой нос. На портретах и рисунках, сделанных в юности француза, между ним и русским поэтом обнаруживается ещё большее сходство. И тот и другой имели темнокожего предка. У Дюма была чернокожая бабушка, а у Пушкина — прадед.

Их интересовали одни и те же герои. Пушкин написал стихотворение «Кинжал» о преступлении немецкого студента Карла Занда, убившего писателя Коцебу. Дюма тоже очень интересовался этой историей и написал про него рассказ. В 1838 году он даже специально ездил в Мангейм, чтобы встретиться со знавшими Занда людьми.

Помимо этого оба творца имели схожие характеры. Оба были общительны, пылки, эмоциональны. И Дюма, и Пушкин известны своей слабостью к женщинам. И тот и другой имели очевидный литературный талант, но демонстрировали совершенную неспособность к точным наукам.

Александр Дюма в возрасте 27 лет (зарисовка Девериа). Фото © Wikipedia

Сторонники версии считают, что Пушкин-Дюма неоднократно делал в своём творчестве намёки, как явные, так и понятные только посвящённым. Первый роман Дюма, ставший известным широкому кругу читателей, вышел в 1840 году (через три года после гибели Пушкина). Он назывался «Учитель фехтования» и был посвящён событиям в далёкой России. Интерес начинающего французского автора сам по себе необычен. Но ещё более необычен тот факт, что главным героем является декабрист Иван Анненков. Далеко не самый известный человек, игравший откровенно незначительную роль. Он даже не участвовал в восстании на Сенатской площади, и если имена Пестеля, Рылеева и других были на слуху, то Анненкова знали только в узких кругах.

Пушкин был хорошо знаком с декабристами, состоял со многими из них в переписке и Анненкова знал. Дюма же объяснял, что историю любви этого малоизвестного декабриста и француженки он узнал от учителя фехтования Огюстена Гризье. В своё время уроки фехтования у этого мастера брал сам Пушкин, о чём могли знать только его близкие друзья.

Настоящую славу Дюма принёс роман «Граф Монте-Кристо». Произведение пользовалось оглушительным успехом. Дюма дал главному герою романа весьма редкую фамилию — Дантес. Сторонники тождества Пушкина и Дюма считают, что это не совпадение (фамилия нечасто встречается даже во Франции), а намёк со стороны автора.

Фото © Фотохроника ТАСС / А. Фатеев

Однако не стоит забывать и об аргументах, которые могут поколебать легенду о Пушкине-Дюма.

Французский писатель действительно вырос в провинции и в Париж приехал уже взрослым человеком в начале 20-х годов, рассчитывая получить поддержку от знакомых отца. К началу 30-х он был относительно известен как успешный драматург, чьи пьесы пользовались определённой популярностью. Их ставили даже в русских театрах. Теоретически это несовпадение можно было бы объяснить тем, что Пушкин начал создавать этот образ задолго до 1837 года.

Дюма не был затворником, общался со многими людьми, активно участвовал в общественной и политической жизни. Например, был участником Июльской революции 1830 года, чему имеется немало свидетельств. Пушкин никак не мог находиться в июле 1830 года на парижских баррикадах, поскольку активно готовился к свадьбе с Гончаровой, с которой была помолвка в мае того же года. В этот период писатель находился в Москве.

Кроме того, огромное количество людей видели Пушкина после ранения. Одних только врачей, ухаживавших за смертельно раненным поэтом, насчитывалось восемь человек. Постоянно приезжали друзья и знакомые. Трудно представить, что все они могли быть вовлечены в заговор и ни разу не проговориться об этом за долгие годы.

Не стоит забывать и о разнице в росте между двумя литераторами, которую уж точно не подделать. Все современники отмечали огромный рост Дюма, Пушкин же имел средний рост. Александр Сергеевич был худощав, Александр Дюма имел крепкое телосложение.

Наконец, ещё в 1824 году у Дюма родился внебрачный сын (позднее он тоже станет знаменитым писателем), которого он в марте 1831 года узаконил, забрав у матери через суд. Пушкин в марте 1831 года не мог судиться во Франции за ребёнка, поскольку венчался в московской церкви с Натальей Гончаровой, а затем супруги провели медовый месяц в доме на Арбате.

Более убедительно выглядят аргументы против тождества Пушкина и Дюма. Аргументы «за» в основном базируются на совпадениях. Тогда как факты, свидетельствующие против, основываются на нестыковках, которые невозможно объяснить, не прибегая к созданию новых конспирологических версий. Точку в этой истории могла бы поставить ДНК-экспертиза, однако пока подобных планов не существует.