Что было до античной философии

Древнегреческая философия. периодизация и черты

Античная философия жила около 1200 лет и в своем развитии насчитывает четыре основных этапа или периода:

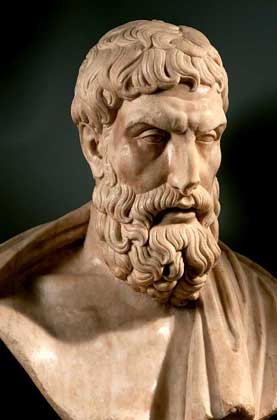

Философы сократического (классического) периода также пытались объяснить сущность природы и Космоса, однако сделали это глубже «досократиков»:

III.Для эллинистического периода (периода кризиса полиса и образования крупных государств в Азии и Африке под властью греков и во главе соратниками Александра Македонского и их потомками) характерно:

1. распространение антиобщественной философии киников;

2. зарождение стоического направления философии;

3. деятельность «сократических» философских школ: Академии Платона, Ликея Аристотеля, киренской школы (киренаиков) и др.;

4. философия Эпикура и пр.

ВЫВОДЫ: временные проблемы и особенности в целом.

По сути понятие «философия» в рассматриваемые периоды было синонимом зарождающейся науки и теоретической мысли вообще, совокупного, не разделенного до поры, до времени на специальные разделы знания как конкретного, так и обобщенного. По смене основных проблем можно выделить следующие её периоды:

Таким образом, Античная философия возникла и развивалась во время зарождения и становления рабовладельческого общества, когда оно делилось на классы и обособлялась социальная группа людей, занимавшаяся только умственным трудом. Своим появлением эта философия обязана и развитию естествознания, прежде всего математики, астрономии. Правда, в то далекое время естествознание еще не выделилось в самостоятельную область человеческого познания. Все знание о мире и человеке объединялось в философии.Не случайно Древнейшую философии еще называют наукой наук.

АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ – совокупность философских учений, возникших в Древней Греции и Риме в период с 6 в до н.э. по 6 в. н.э. Условными временными границами этого периода принято считать 585 до н.э. (когда греческий ученый Фалес предсказал солнечное затмение) и 529 н.э. (когда императором Юстинианом была закрыта неоплатоническая школа в Афинах). Основным языком античной философии был древнегреческий, со 2–1 вв. началось развитие философской литературы также на латыни.

Источники изучения.

Большинство текстов греческих философов представлены в средневековых рукописях на греческом языке. Кроме того, ценный материал представляют собой средневековые переводы с греческого на латынь, сирийский и арабский языки (особенно в случае, если греческие оригиналы безвозвратно утрачены), а также ряд рукописей на папирусах, отчасти сохранившихся в г. Геркулануме, засыпанном пеплом Везувия – этот последний источник информации об античной философии представляет единственную возможность изучать тексты, написанные непосредственно в античный период.

Периодизация.

В истории античной философии можно выделить несколько периодов ее развития: (1) досократики, или Ранняя натурфилософия; (2) классический период (софисты, Сократ, Платон, Аристотель); (3) эллинистическая философия; (4) эклектизм рубежа тысячелетий; (5) неоплатонизм. Для позднего периода характерно сосуществование школьной философии Греции с христианским богословием, которое формировалось под существенным влиянием античного философского наследия.

Досократики

(6 – сер. 5 вв. до н.э.). Первоначально античная философия развивается в Малой Азии (Милетская школа, Гераклит), затем в Италии (пифагорейцы, Элейская школа, Эмпедокл) и на материковой Греции (Анаксагор, атомисты). Главная тема ранней греческой философии – первоначала мироздания, его происхождение и устройство. Философы этого периода – преимущественно исследователи природы, астрономы, математики. Полагая, что рождение и гибель природных вещей происходит не случайно и не из ничего, они искали начало, или принцип, объясняющий закономерную изменчивость мира. Первые философы полагали таковым началом единое первовещество: вода (Фалес) или воздух (Анаксимен), бесконечное (Анаксимандр), пифагорейцы считали началами предел и беспредельное, порождающие упорядоченный космос, познаваемый посредством числа. Последующие авторы (Эмпедокл, Демокрит) называли не одно, а несколько начал (четыре элемента, бесконечное множество атомов). Подобно Ксенофану, многие из ранних мыслителей критиковали традиционную мифологию и религию. Философы задумывались о причинах порядка в мире. Гераклит, Анаксагор учили о правящем миром разумном начале (Логос, Ум). Парменид формулировал учение об истинном бытии, доступном одной только мысли. Все последующее развитие философии в Греции (от плюралистических систем Эмпедокла и Демокрита, до платонизма) в той или иной степени демонстрирует отклик на поставленные Парменидом проблемы.

Классика древнегреческой мысли

(кон. 5–4 в.). Период досократиков сменяет софистика. Софисты – странствующие платные учителя добродетели, в центре их внимания – жизнь человека и общества. В знании софисты видели прежде всего средство для достижения жизненного успеха, самым ценным признавали риторику – владение словом, искусство убеждать. Софисты считали относительными традиционные обычаи и нормы морали. Их критика и скептицизм по-своему содействовали переориентации античной философии от познания природы к осмыслению внутреннего мира человека. Ярким выражением этого «поворота» была философия Сократа. Главным он полагал знание добра, т.к. зло, по Сократу, происходит от незнания людьми своего подлинного блага. Путь к этому знанию Сократ видел в самопознании, в заботе о своей бессмертной душе, а не о теле, в постижении сущности главных нравственных ценностей, понятийное определение которых было основным предметом бесед Сократа. Философия Сократа вызвала появление т.н. сократических школ (киники, мегарики, киренаики), различавшихся своим пониманием сократовской философии. Самым выдающимся учеником Сократа был Платон, создатель Академии, учитель другого крупнейшего мыслителя античности – Аристотеля, основавшего перипатетическую школу (Ликей). Они создали целостные философские учения, в которых рассмотрели практически весь спектр традиционных философских тем, разработали философскую терминологию и свод понятий, базовый для последующей античной и европейской философии. Общим в их учениях было: различение временной, чувственно-воспринимаемой вещи и ее вечной неуничтожимой, постигаемой умом сущности; учение о материи как аналоге небытия, причине изменчивости вещей; представление о разумном устройстве мироздания, где все имеет свое предназначение; понимание философии как науки о высших началах и цели всякого бытия; признание того, что первые истины не доказываются, но непосредственно постигаются умом. И тот, и другой признавали государство важнейшей формой бытия человека, призванной служить его нравственному совершенствованию. При этом у платонизма и аристотелизма были свои характерные черты, а также расхождения. Своеобразие платонизма составляла т.н. теория идей. Согласно ей видимые предметы есть лишь подобия вечных сущностей (идей), образующих особый мир подлинного бытия, совершенства и красоты. Продолжая орфико-пифагорейскую традицию, Платон признавал душу бессмертной, призванной к созерцанию мира идей и жизни в нем, для чего человеку следуют отвращаться от всего материально-телесного, в котором платоники усматривали источник зла. Платон выдвинул нетипичное для греческой философии учение о творце видимого космоса – боге-демиурге. Аристотель подверг критике платоновскую теорию идей за производимое ею «удвоение» мира. Сам он предложил метафизическое учение о божественном Уме, первоисточнике движения вечно существующего видимого космоса. Аристотель положил начало логике как особому учению о формах мышления и принципах научного знания, выработал ставший образцовым стиль философского трактата, в котором рассматривается сначала история вопроса, затем аргументация за и против основного тезиса путем выдвижения апорий, и в заключение дается решение проблемы.

Эллинистическая философия

(кон. 4 в. до н.э. – 1 в. до н.э.). В эпоху эллинизма самыми значимыми наряду с платониками и перипатетиками стали школы стоиков, эпикурейцев и скептиков. В этот период основное назначение философии видят в практической жизненной мудрости. Главенствующее значение приобретает этика, ориентированная не на общественную жизнь, но на внутренний мир отдельного человека. Теории мироздания и логика служат этическим целям: выработке правильного отношения к действительности для достижения счастья. Стоики представляли мир как божественный организм, пронизанный и полностью управляемый огненным разумным началом, эпикурейцы – как различные образования атомов, скептики призывали воздерживаться от какого-либо утверждения о мире. Различно понимая пути к счастью, все они сходно усматривали блаженство человека в безмятежном состоянии духа, достигаемом путем избавления от ложных мнений, страхов, внутренних страстей, приводящих к страданиям.

Рубеж тысячелетий

(1 в. до н.э. – 3 в. н.э.). В период поздней античности полемика между школами сменяется поиском общих оснований, заимствованиями и взаимным влиянием. Развивается тенденция «следовать древним», систематизировать, изучать наследие мыслителей прошлого. Получает распространение биографическая, доксографическая, учебная философская литература. Особенно развивается жанр комментария на авторитетные тексты (прежде всего «божественного» Платона и Аристотеля). Это было во многом связано с новыми изданиями трудов Аристотеля в 1 в. до н.э. Андроником Родосским и Платона в 1 в. н.э. Фрасиллом. В Римской империи, начиная с конца 2 в., философия становится предметом официального преподавания, финансируемого государством. Большой популярностью в среде римского общества пользовался стоицизм (Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий), но все больший вес приобретали аристотелизм (наиболее яркий представитель – комментатор Александр Афродисийский) и платонизм (Плутарх из Херонеи, Апулей, Альбин, Аттик, Нумений).

Неоплатонизм

(3 в. до н.э. – 6 в. н.э). В последние века своего существования главенствующей школой античности была платоническая, воспринявшая влияния пифагореизма, аристотелизма и отчасти стоицизма. Для периода в целом характерен интерес к мистицизму, астрологии, магии (неопифагореизм), различным синкретическим религиозно-философским текстам и учениям (Халдейские оракулы, гностицизм, герметизм). Особенностью неоплатонической системы было учение о первоначале всего сущего – Едином, которое превыше бытия и мысли и постижимо только в единении с ним (экстазе). Как философское направление неоплатонизм отличался высоким уровнем школьной организации, развитой комментаторской и педагогической традицией. Его центрами были Рим (Плотин, Порфирий), Апамея (Сирия), где была школа Ямвлиха, Пергам, где основал школу ученик Ямвлиха Эдесий, Александрия (главные представители – Олимпиодор, Иоанн Филопон, Симпликий, Элий, Давид), Афины (Плутарх Афинский, Сириан, Прокл, Дамаский). Детальная логическая разработка философской системы, описывающей иерархию мира, рожденного от первоначала, сочеталась в неоплатонизме с магической практикой «общения с богами» (теургией), обращением к языческой мифологии и религии.

В целом для античной философии характерно рассмотрение человека прежде всего в рамках системы мироздания как одного из подчиненных ее элементов, выделение в качестве главного и самого ценного – разумного начала в человеке, признание созерцательной деятельности ума наиболее совершенной формой истинной деятельности. Широкое разнообразие и богатство античной философской мысли обусловили ее неизменно высокую значимость и огромное влияние не только на средневековую (христианскую, мусульманскую), но и на всю последующую европейскую философию и науку. См. также НЕОПЛАТОНИЗМ.

Кохановский В., Яковлев В. История философии

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел II. ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Глава 1. Античная философия

История западной философии в целом разделила судьбу западноевропейской культуры. Возникнув в VII—VI веках до н. э. в восточном Средиземноморье (в греческих городах-полисах), философия достигла высочайшего расцвета в древнем, эллинистическом мире (до IV—V вв. н. э.).

Падение, разгром античной цивилизации (Греции и Рима) на много веков прервали и творческий процесс в философии. И в том, что в культурной памяти человечества сохранилось великое наследие античности, — огромная заслуга арабской и арабоязычной науки. Долгие века, когда Европа переживала глухую ночь раннего средневековья, сочинения Платона, Аристотеля, Плотина хранились, изучались, комментировались арабскими учеными (особенно высок среди них был авторитет Аристотеля.) Позже, в эпоху Ренессанса, осуществлялся как бы обратный перевод греческих и латинских классиков, уже переведенных на арабский язык, вновь на язык оригинала.

Очаги средневековой и ренессансной культуры (в том числе и культуры философской) складываются преимущественно на юге Европейского континента — в Италии. В Новое время особенно философская и социальная мысль развиваются во Франции и Англии. С середины XVIII века (и до нашего времени) бесспорный лидер европейской философии — Германия.

Сила западной философии — в осознании ею своей великой истории, своих традиций. Споры и острейшая критика, взаимная идейная борьба не только не разрушали целостное здание западной (европейской, а затем и американской) философии, но, напротив, именно они — дух свободомыслия и интеллектуального бескорыстия в поисках истины — связывали единой логикой, единым замыслом самые различные и даже противоположные философские школы и направления.

Мыслительный опыт западной философии велик. Но в этом достоинстве есть и свой недостаток: логика не столько выводилась из жизни, сколько подчиняла ее себе.

Глава 1. Античная философия

§ 1. Происхождение, особенности и периодизация античной философия

Это тысячелетнее развитие философских идей демонстрирует удивительную общность, обязательную направленность на объединение в едином космическом универсуме природы, богов и человека. Во многом это объясняется языческими (политеистическими) корнями античной философии, и в то же время свидетельствует об особом, присущем данной эпохе теорий-ном настрое, созерцательности, стремлении одним взглядом охватить всю ойкумену, мироздание в целом.

Основное содержание античной философии составляет философия древних греков, собственно римскую философию вычленяют из философии эллинистического периода, развивавшейся в Греции и Риме с III в. до н. э. Для греков природа выступает единственным абсолютом, она не сотворена богами, а сами боги составляют ее неотъемлемую часть и олицетворяют основные природные стихии. Человек же не теряет своей изначальной связи с природой, но живет не только «по природе», но и «по установлению», на основе разумного обоснования.

Человеческий разум у греков освободился от власти богов, грек их уважает и не будет оскорблять, но в своей повседневной деятельности он будет преследовать собственные интересы и полагаться на самого себя, зная, что не потому человек счастлив, что его любят боги, а потому его любят боги, что он счастлив. Важнейшим открытием человеческого разума для греков выступает закон (nomos), который возвышается над частными интересами. Номос — это разумное установление, принятое всеми жителями города, его гражданами, и равнообязательное для всех. Поэтому такой город есть также государство, город-государство, полис. В полисе закон (nomos) приобретает характер рациональной правовой идеи, подлежащей обсуждению.

Полисный характер греческой жизни с ее ролью народного собрания и публичных ораторских состязаний объясняет доверие греков к разуму, теории, а поклонение безличному абсолюту (природе) — постоянный интерес философии к проблемам физики (от слова «фюсис» — природа), которая в дальнейшем развитии философии оказывается тесно связанной с метафизикой (учением о первоосновах бытия). Гражданский характер общественной жизни и роль личностного начала в ней нашли обоснование в этике (практической философии), обосновывающей человеческие добродетели, должную меру человеческой жизни. Созерцательность, рассмотрение проблем мироздания в единстве природы, богов и человека служила обоснованием норм человеческой жизни, положения человека в мире, путей достижения благочестия, справедливости и даже личного счастья.

Сама картина мироздания, характерная для возникающей философии, представляет собой данный в наглядно-образной форме ответ на вопросы полисной жизни. Здесь присутствуют основные реалии личной и общественной жизни древнего грека; человек, бог и государство. Но боги не могут дать ответа на ставшие жизненно важными вопросы о справедливости и благочестии, силе и мудрости и т.д. На эти, бывшие привилегией богов вопросы (собственно, каждый бог — это персонифицированный ответ на вопросы хозяйственной, политической, семейной и общественной жизни) дерзает ответить философия, открыто заявляющая о своей любви к мудрости, считающейся отныне «полезной», в отличие от мифов, расцениваемых отныне как «вымыслы прежних времен», бесполезные и бессмысленные.

Обостренный интерес к явлениям политической жизни, межполисным и внутриполисным отношениям, сочетается у первых философов, начиная с Фалеса, с размышлениями о судьбах мироздания. При этом они переносят и политическую терминологию, и политическую (от слова «политес» — гражданин) проблематику на модель мироздания. Но было бы неправомерно рассматривать эту особенность лишь как следствие мифологического мышления, от которого нарождающаяся философия не могла избавиться. Благодаря перенесению проблем борьбы и справедливости на космос и рассмотрению его в рамках космической компенсации и меры, открывался целый спектр возможностей рационального обсуждения фундаментальных вопросов философии и разрушения мифологической картины мира, где господствовали боги-олимпийцы.

Философия приходит на смену предфилософским описаниям мира, содержащимся уже в поэмах Гомера и Гесиода, тогда, когда происходит отказ от персонифицированного взгляда на мир, при котором каждый из богов-олимпийцев олицетворял ту или иную природную стихию, тот или иной социальный навык (Зевс, Посейдон, Аид, Афродита, Афина, Гефест, Арес и другие боги-олимпийцы), и начинается поиск безличного основания всех вещей, первосубстанции, которая у первых философов и отождествлялась чаще всего с той или иной природной стихией. Соответственно природа («фюсис») занимает центральное место в философских размышлениях, что позволяет характеризовать первых философов как «физиков», «фисиологов» в терминологии Аристотеля.

При этом природа не обосабливается как объект самостоятельного и специального рассмотрения и не отрывается от окружающих человека вещей, не изначально трансцендируется, а предстает перед человеком труднопостижимым, но доступным абсолютом и оказывается предметом созерцания прежде всего как совокупность окружающих человека вещей. Другое дело, что человек не может и не должен останавливаться на феноменах, «человек философствующий» начинает «удивляться» повседневному окружению, он ищет подлинной природы, которая «любит скрываться». Не случайно названия философских работ носят традиционный характер «О природе вещей» («Пери фюсеос»). На этом пути возникающая философия обращается к началам мироздания — «архе».

Понятие «начала» («архе») имеет изначальный смысл управления, власти, составлявших ранее прерогативу богов, обращение к природным стихиям как к началам мироздания свидетельствует о перенесении божественных свойств и поведенческих регуляций с богов на природу. Природа при этом рассматривалась как живое (гилозоизм), одушевленное (панпсихизм) и божественное (пантеизм) целое. Хотя природа превращается у греков в объект теорийного видения, на этом пути и развивается ее понятийный аппарат, первоначально в ранней философии сохраняются следы персонификации, а гилозоизм оказывается неискореним из философских концепций природы, что свидетельствовало не только о мифологическом прошлом философии, но в рамках философии позволяло обосновать присутствие человека в мире, его субстанциональную укорененность в природе.

Космогонические учения (учение о происхождении мира), космология (учение об устройстве мироздания), на смену которой затем приходит онтология (учение о бытии), этика не отделены друг от друга, они все вместе характеризуют античную философию, которая ставила своей целью обосновать рациональное мироустройство, включая разумный порядок вещей и человеческой жизни. Размышления о том, что есть этот мир, составляют содержание «физики» (космогония и космология). Размышления о том, как существует этот мир и как осуществляется в нем порядок, как возможны справедливость, благочестие и право, каковы неизменные и вечные основания мироздания — все это входит в вопросы метафизические. Такого рода вопросы свидетельствовали о переосмыслении «божественности» космоса, его вечных законов, которые люди традиционно связывали с именами богов и которые с эмансипацией природы и человека от божественного вмешательства превратились в «вечные вопросы» философии.

Соответственно первый период греческой философии (6 в. до н. э.) — это натурфилософский период, когда на первый план выходят проблемы философии природы. В пределах этого периода выделяют ранних натурфилософов (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит, Пифагор, Ксенофан, Парменид) и поздних натурфилософов (Эмпедокл, Анаксагор, Демокрит). Ранние натурфилософы — монисты. Они обращаются к поиску одного начала, с которым и связывают происхождение и существование мира. Поздние натурфилософы — плюралисты, они вводят множество начал и обосновывают тот или иной принцип космообразования.

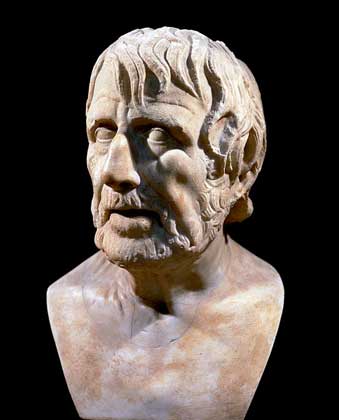

Второй период — период классической философии (V—IV в. до н. э.), который обычно начинают философией софистов и Сократа. Соответственно за философами первого периода сохраняют при этом название «досократики», полагая, что лишь с Сократа начинается обращение к человеку, то есть собственно антропологическая ступень философии, в отличие от предыдущей, натурфилософской. Эта точка зрения не разделяется всеми исследователями. Уже в свое время Ницше подчеркивал могучий онтологизм досократиков и критиковал Сократа за то, что он завлек европейскую философию на сухую почву рационализма. Учеником Сократа был Платон, который во многом восстановил мифопоэтическую картину мира и в то же время противопоставил физическим описаниям онтологические обоснования. Аристотель создал категориальный аппарат философии и превратил ее в научное (в античном понимании этого слова как доказательное) знание.

Третий период — эллинистически-римская философия (III в. до н. э. — VI в. н. э.), развивавшаяся в Древней Греции и в Древнем Риме, представлена такими течениями, как эпикурейство, скептицизм, стоицизм и неоплатонизм. В этот период не наблюдается разработки фундаментальных физических и онтологических идей. На первый план выходят проблемы этики, обоснования человеческой жизни, а аргументация черпается из предыдущих философских систем, из физики Гераклита, Демокрита, теории идей Платона, и т.д.

Периоды развития античной философии

Вы будете перенаправлены на Автор24

Античная философия охватывает период от IV в. до н. э. до V в. н. э. К философам античного периода относятся многие великие мыслители, среди них Гераклит, Пифагор, Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель и другие. История античной философии включает в себя несколько основных периодов. Ниже приведены периоды античной философии в правильном порядке, а также характеристика периодов античной философии.

Рисунок 1. Периоды развития античной философии, таблица

Основные периоды развития античной философии

Характеристика раннего периода античной философии (VII – V до н.э.)

Ранний или 1 период развития античной философии характеризуется большим влиянием разнообразных религиозных культов, воспевающих природу и поклонение ей через античных богов. Благодаря обилию этих культов возникает так называемая натурфилософия – философия природы как целостной системы. К этому периоду принадлежат Фалес, Анаксимандр, Анаксимен – философы Милетской школы, а также Парменид, Демокрит, Гераклит и Зенон. Для ранних натурфилософов характерен поиск первопричины бытия, их не интересует вопрос, кто создал мироздание, их интересует, из чего всё было создано.

Готовые работы на аналогичную тему

Характеристика второго периода античной философии

Сократ сначала принадлежал школе софистов, но затем стал их критиком. Он, в противовес софистам, считал, что объективное существует, и именно оно должно быть мерой всего. Знание объективного рождается только при совершении определённых усилий и в достоверности объективного каждый может убедиться сам. Сократ воспринимал философию как инструмент для познания истины, а знание – как источник нравственного совершенства, считая, что всё зло от незнания.

Характеристика античной философии 3-ьего периода

Аристотель отчасти продолжил идеи Платона, а отчасти подверг их критике. В отличие от Платона, материи у Аристотеля можно придать форму, при этом материя является делимой. Именно Аристотель ввёл понятие о формальной логике и он же сформировал критерии, по которым материальное можно изучать.

Рисунок 3. Аристотель

Характеристика эллинистического периода

Римский период развития античной философии

В это время становятся популярны идеи неоплатонизма, одним из популяризаторов которого является Плотин. Плотин продолжает развивать некоторые идеи Платона, но, в отличие от него, он объединяет мифологию и философию, наделяя первоначало потусторонностью и сверхразумностью. Другие представители этого периода – Порфирий Тирский и Ямвлих.