Что было до мануфактуры в европе

Промышленность и рабочий класс в Западной Европе в XVI-XVIII ст.

Иосиф Михайлович Кулишер

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ и РАБОЧИЙ КЛАСС

в Западной Европе в XVI—XVIII ст.

Пг.: издательство «Брокгауз-Эфрон». 1922

Предисловие к первому изданию

В состав моего сочинения «Эволюция прибыли с капитала», т.I, входил ряд глав по истории промышленности в XVI—XVIII ст. Так как этот первый том в настоящее время совершенно распродан, то я и решил выпустить ту часть его, которая касается промышленности и рабочего класса в XVI—XVIII ст., в исправленном виде в качестве самостоятельной книги.

Во введении к настоящей книге дается общий обзор промышленности предшествующей, средневековой эпохи. Характеристика средневекового городского строя и средневековой торговли имеется в двух книгах А.К.Дживелегова («Средневековые города в Западной Европе» и «Торговля на Западе в Средние Века»), входящих в состав «Истории Европы по эпохам и странам». Наконец, анализ цехового строя (как и других сторон средневекового хозяйства) читатель найдет в моей «Истории экономического быта». В последней дается и характеристика того общего фона хозяйственной жизни, на котором развивалась промышленность в XVI—XVIII ст. (отделы населения, аграрного строя, торговли, кредита и путей сообщения).

К настоящей книге приложен краткий указатель литературы, который даст возможность интересующимся ближе ознакомиться с предметом.

Предисловие ко второму изданию

Во втором издании сделаны в различных местах более или менее значительные дополнения, но по существу книга сохранила свой прежний характер. В частности последним, вызвана невозможность ссылок на сочинения, из которых заимствованы приведенные факты; пришлось попрежнему ограничиться общими указаниями литературы или указанием того или иного сочинения в тексте. Важнейшие дополнения сделаны в отд. А гл. V, VI, VII, VIII, IX, X, в отд. Б гл. II, III, IV и в литературе.

Книга и теперь ограничивается выяснением условий возникновения и развития так назыв. Крупной (капиталистической) промышленности (кустарного производства и мануфактур) в эпоху, предшествующую машине и фабрике, при чем особое внимание уделено условиям труда.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие к первому изданию

Предисловие по второму изданию

Введение. Характер промышленности в средние века

I. Ремесло и цеховой строй в средние века

Ремесло как характерная форма производства в средние века. Монополия ремесла на городском рынке. Стеснения привода произведенных вне города товаров. Цеховая организация в средние века. Характер цеховой исключительности. Стеснение доступа в цех посторонних лиц. Позорящие занятия. Требование законного и свободного происхождения. Высокие вступные взносы. Пробная работа. Угощение членов цеха. Обязательность владения имуществом. Ограничение числа членов.

II. Образование в средние века постоянного рабочего класса подмастерьев. — Заработная плата. — Продолжительность рабочего дня

Возникновение рабочего класса одновременно с образованием цехов. Столкновения между мастерами и подмастерьями в немецких городах в XIV ст. Социальная рознь между мастерами и подмастерьями во Франции. Борьба с союзами подмастерьев и стачками в Англии. Эшли и М.М.Ковалевский о существовании рабочего класса в средние века. Заработная плата. Установление максимальной платы для подмастерьев цеховыми мастерами. Запрещение платить более высокое вознаграждение. Чрезвычайная продолжительность рабочего дня в средние века. Работа продолжается с восхода до заката солнца, 11—16 часов, ночная работа. Заключение.

А. Домашняя или кустарная промышленность

Глава I. Переход от замкнутого городского хозяйства к территориальному хозяйству.

Средневековый город как самодовлеющее целое; ввоз промышленных изделий во второй половине XV и в XVI ст. Франция; Париж, Тур. Сосредоточение шерстяной промышленности в немногих местностях в XVII ст. Страсбург, Любек. Безуспешная борьба цехов с привозом в город фабрикатов. Экспорт нюрнбергских изделий. Свобода обмена внутри Англии. Итальянские города. Разделение труда между различными местностями. Самодовлеющий город заменяется самодовлеющим государством. Таможенная политика последнего. Усиление конкуренции внутри государства в XVII—XVIII ст. Отмена внутренних таможен. Меркантилизм. Изменения в характере и размерах обмена и появление вексельного и фондового рынка. Почта. Меры к облегчению транспорта товаров. Водные пути. Искусственные водные сооружения во Франции, Пруссии и Англии. Сухопутные пути сообщения. Скорость перевозки.

Глава II. Появление конкуренции в торговле и влияние ее на цены

Возникновение международной торговли промышленными изделиями. Контрабандный характер ее. Усиление контрабанды в XVII—XVIII ст.; контрабандный ввоз промышленных изделий в Англию, Францию, Пруссию, Австрию. Саксонская промышленность. Общее повышение уровня цен в XVI—XVII ст. Цены промышленных изделий понизились по сравнению с ценами других товаров. Цены на сырье значительно возросли по сравнению с ценами фабрикатов. Сокращение части цены, представляющей собою прибыль и заработную плату. Понижение прибыли на единицу товара компенсируется возрастанием в сумме; расширение производства.

Глава III. Возникновение кустарной или домашней промышленности

Превращение самостоятельного ремесленника в кустаря, сбывающего свои произведения скупщику. Зачатки переворота относятся к средневековому периоду. Ограниченность городского рынка. Сбыт продуктов на ярмарках. Борьба городов с работой цеховых мастеров по заказу других мастеров. Возникновение кустарной промышленности вне городов. Стеснение ввоза промышленных изделий средневековыми городами. Кустарная промышленность возникает лишь в местностях, обладающих фактической монополией в данной области. Размеры распространения кустарной формы производства в средние века. Северная Германия. Южно-германские и северо-французские города. Нидерланды. Италия. Англия. Влияние условий рынка. Необходимость иной организации сбыта. Появление класса купцов. Отделение прибыли от заработной платы.

Глава IV. Ремесло и кустарная промышленность. — Казенные и частные предприятия. — Техника XVII—XVIII ст.

Промыслы, сохранившие ремесленный характер. Промыслы, приобретшие форму кустарной промышленности. Новые отрасли производства. Предметы роскоши. Кустарная промышленность в производстве предметов, необходимых для армии. Массовый спрос, однообразные товары. Предметы вооружения. Металлургическая промышленность. Обмундирование. Субсидии частным предпринимателям. Казенные предприятия. Отсутствие капиталов в Австрии и Германии. Предприятия, устроенные при Фридрихе Вел., Силезская промышленность. Другие немецкие государства. Австрийские предприятия. Иной характер предприятий в Нидерландах и Англии. Обилие свободных капиталов. Техника до эпохи появления машин. Отсутствие связи с естественными науками. Суеверия. Таинственность. Алхимия. Улучшения в области военного дела

Глава V. Образование класса скупщиков-капиталистов в XVI—XVIII ст.

Глава VI. Состав рабочих в области кустарной промышленности

Расширение класса несамостоятельных рабочих в XVI—XVIII ст. Увеличение числа цеховых учеников и подмастерьев. Нарушение цеховых привилегий Появление новых элементов. Городские привилегированные мастера: другие категории городских цеховых мастеров. Иностранцы, переселяющиеся из различных стран. Лица, самовольно принявшиеся за производство промысла. Участие женщин и детей в кустарной промышленности Значение сельских жителей для развития новин промышленности. Сельская промышленность в Англии. Борьба между городскими цехами и сельским населением. Распространение суконной промышленности в селах. Другие отрасли производства. Сельские промысла во Франции; фактическое распространение их до половины XVIII века; деревенская кустарная промышленность в XVIII веке. Соединение промыслов с земледелием Сельские промыслы в Пруссии. Распространение их, связь с земледелием, Силезия. Текстильная промышленность Пфорцгейма, Кальва, Фохтланда. Распространение пряденья и ткачества в австрийских деревнях. Меры поощрения. Цехи. Вопрос о распределении промыслов между городом и деревней. Сельский характер швейцарской промышленности. Сходство между нашей кустарной промышленностью и западно-европейской.

Глава VII. Кризисы и безработица

Колебания в производстве и превышение предложения рабочих рук над спросом. В периоды застоя скупщики прекращают приобретение товара у кустарей. Безработица в Саксен-Мейнингене. Политика кальвской компании: недостаток заработка. Базель. Промышленные кризисы в Англии в XVI и XVII ст. Волнения среди рабочих. Принудительные меры Фридриха Вел. по отношению к предпринимателям. Кризисы в лионской шелковой промышленности и безработица. Недостаток работы в других французских городах.

Глава VIII. Взаимные отношения между предпринимателем и рабочими

Стремление скупщиков подчинить кустарей своей власти. Ограничения, установленные для мастеров в немецких и итальянских городах Венеция. Генуя. Пиза. Зависимость кустарей от скупщиков в флорентийской шерстяной промышленности. Власть скупщиков в лионской шелковой промышленности. Запрещение кустарям самостоятельно сбывать своп изделия. Две корпорации (скупщиков и кустарей) в Германии. Прикрепление кустарей к определенной корпорации скупщиков. Тюрингия. Бавария, Моравия, Эльзас, Саксония, Вюртемберг. Меры, принятые кальвской компанией: обширная власть последней над рабочими. Зависимость рабочих в Золикгене и Зигене. Разграничение между производством и торговлей в Австрии. Запрещение кустарями сбывать свои изделия потребителям. Вопрос об отмене этих стеснений. Значение конкуренции между скупщиками при сбыте товаров.

Глава IX. Мероприятия государства с целью понижения заработной платы

Как устанавливается заработная плата в XVI—XVIII ст. Английские писатели XVII—XVIII ст. настаивают на высоких ценах на хлеб и низкой заработной плате. Возражения Адама Смита Соответствие между теорией и практикой. Установление максимума заработной платы мировыми судьями. Действительная плата несколько выше установленной. Регулирование заработной платы в суконной промышленности. Суконщики-предприниматели в качестве мировых судей, определяющих плату рабочих. Установление максимальной платы во Франции. В чем заключается сила лионской промышленности? Стремление к сокращению заработной платы в Австрии и Пруссии. Порядок установления заработной платы в Вюртемберге. Зависимость правительства от скупщиков. Влияние установленного максимума на высоту заработной платы.

Глава X. Уменьшение заработной платы в XII—XVIII ст. — Расплата товарами. — Продолжительность рабочего дня. — Стремление к распространению труда женщин и детей

Сокращение реальной заработной платы в XVI—XVII ст. по вычислениям Бибе. Уменьшение реальной платы в Англии. Понижение заработной платы в Вюртемберге. Вычисления д’Авенеля относительно номинальной и реальной платы во Франции в XVI—XVIII ст. Размеры задельной платы промышленных рабочих во Франции. Вычеты из платы, производимые факторами посредниками. Truck-system. Отсутствие запрещенной расплаты товарами в Англии в XVI— XVII ст. Расплата товарами в Германии. Стремление к удлинению рабочего дня. Английские законы о минимальном рабочем дне. Действительный рабочий день в Англии. Продолжительность работы в немецких городах, в Австрии, Франции (11—16 часовой рабочий день). Стремление лучших людей к применению женского и детского труда в промышленности. Ролан де-ла-Платьер. Герникк. Юсти. Меры Фридриха Великого и Марии-Терезии. Широкое пользование трудом малолетних на континенте и в Англии. Уаррантон. Дефоэ. Причины такого отношения к труду малолетних. Эксплоатация труда малолетних, получаемых из домов призрения, на фабриках и до появления фабрик. Отдача малолетних приходами кустарям и Англии. Эксплоатация сирот и подкидышей во Франции.

Глава XI. Общее положение рабочих в кустарной промышленности

Тяжелое положение рабочих в английской шерстяной промышленности. Печальные условия во Флоренции и Генуе. Материальное положение предпринимателей и рабочих в Германии. Ульм. Силезия. Вюртемберг. Благосостояние предпринимателей. Нищенские условия жизни рабочих-кустарей. Состоятельность скупщиков в Лионе; безвыходная нужда лионских рабочих. Противоположность регламентов кустарной промышленности XVI—XVIII ст. фабричному законодательству XIX века. Неправильный взгляд Шмоллера. Период так назыв. первоначального накопления у Маркса.

Б. Централизованные мануфактуры в XVII—XVIII ст.

Глава I. Понятие мануфактуры прежде и теперь. — Централизованные мануфактуры, устроенные иностранца ми.

Понятие мануфактуры в ХVII-XVIII ст. Мануфактура и фабрика — синонимы. Понятие централизованной мануфактуры в современной науке. Возникновение первых мануфактур. Конкуренция с цехами. Королевские и герцогские мануфактуры. Превращение первоначальных промышленных заведений в действительные централизованные мануфактуры. Значение переселений промышленных элементов XVII—XVIII ст. и покровительство правительств новым переселенцам. Столкновения иностранцев с цехами и защита первых государством. Первые мануфактуры во Франции. Луврская галерея. Причины ее возникновения. Характер производства вначале и впоследствии. Мануфактура гобеленов. Другие привилегированные мануфактуры. Первая австрийская мануфактура. Цель учреждения ее. Возникновение мануфактур в Нидерландах и в Пруссии

Глава II. Мануфактуры с несвободным трудом

Глава III. Мануфактуры, возникшие из более ранних форм производства

Двоякий способ образования централизованных мануфактур по Марксу. Значение теории Маркса и пробелы в ней. Невозможность объяснения образования мануфактур из других форм производства в случае принятия теории Маркса. Разделение производства в кустарном промысле и расчленение труда на мануфактуре. Смешанные предприятия — переход некоторых операций на мануфактуру. Постепенное возникновение централизованных мануфактур из кустарного производства в Вюртемберге. Кальвская компания. Медленность перехода. Ситцевая «фабрика» в Зульце. Ее организация. Редкость централизованных мануфактур, возникающих генетически в старых отраслях производства Вюртемберг. Баден. Франция. Бавария. Кустарная промышленность и мануфактуры с несвободным трудом. Отказ свободных рабочих идти на мануфактуры. Бельгийские мануфактуры (анкета 1764 г.). Незначительность числа централизованных мануфактур во Франции. Отдельные случаи. Смешанные формы с преобладанием раздачи заказов кустарям. Редкость мануфактур в Англии.

Глава IV. Выводы централизованных мануфактур. — Разделение труда на мануфактурах

Факторы-посредники и утайка материала кустарями. Злоупотребления факторов и обманы кустарей в Шварцвальде. Ахен. Крефельд. Борьба с утайкой материала в Англии. Сокращение этих злоупотреблений при переходе к мануфактуре. Расчленение труда на мануфактуре. Сочинение Адама Смита предшествует появлению машин. Огромное значение, придаваемое им разделению труда. Выгоды разделения труда по Смиту. Булавочная мануфактура. Почему он выбрал именно эту отрасль производства? Взгляд Смита на влияние разделение труда па благосостояние народа. Разделения труда как источник прибыли у Смита. Учение Голля об эксплоатации труда.

Глава V. Положение рабочих на централизованных мануфактурах. — Прикрепление рабочих к мануфактуре. — Продолжительность рабочего дня. — Эксплоатация труда женщин и малолетних

Положение рабочих на королевской зеркальной мануфактуре во Франции. Полное прикрепление ах к мануфактуре. Преследование беглых. Тяжелая дисциплина. Прикрепление рабочих к мануфактурам в других случаях. Примеры. Вотчинные мануфактуры. Женский и детский труд на свободных мануфактурах. Kinderhauser на австрийских мануфактурах. Бедственное положение детей; 13—14-часовой рабочий день малолетних, условия жизни малолетних. Отношение правительства.

Заключение

Переход к новой технике и организации хозяйства. Промышленные монополии в Англии в XVI—XVIII ст. и уничтожение их с конца XVII века. Сохранение их на континенте Европы до конца XVIII и начала XIX вв. Остатки цеховых привилегий в Англии в XVIII ст., их постепенное исчезновение. Свободная конкуренция в сфере английской хлопчатобумажной промышленности. Дух свободной конкуренции на континенте Европы. Швейцарская хлопчатобумажная промышленность в конце XVIII ст.; требования свободной торговли. Положение рабочих в первый период фабричной промышленности. Перемены в этом отношении с половины XIX века.

Промышленность и сельское хозяйство в Европе

Мануфактура. Причины появления мануфактур

С развитием морской торговли, ростом населения в заокеанских колониях, притоком золота и серебра из Нового Света в Европе начинает увеличиваться спрос на изделия ремесла. Конечно, по-прежнему трудились в городах ремесленники в мастерских и многие их изделия были, как всегда, прекрасны по своему качеству. Но их недоставало.

Чтобы удовлетворить растущий спрос на товары, нужны были более крупные предприятия. Размеры мастерской, количество работающих в ней подмастерьев н учеников, количество и качество изделий строго оговаривались цеховыми уставами. В XVI в. эти ограничения стали помехой в развитии промышленности. А нужда в крупных предприятиях год от года увеличивалась. И они появились. Чаще всего это было так.

Богатый купец, закупив большое количество шерсти (раз купил много — получил скидку в деньгах), едет в деревню и раздает сырье деревенским ремесленникам и крестьянам. Они договариваются о цене и сроках, когда он приедет взять готовую пряжу. Та же история повторяется и дальше — только теперь купец раздает пряжу ткачам и приезжает за готовым сукном. Эта история может повторяться столько раз, сколько операций Потребуется произвести, чтобы получить готовый к продаже товар. Теперь купец стал работодателем, он владелец предприятия, ни него работают наемные работники, в которых превратились крестьяне и ремесленники.

Труд был еще ручной. Так стали зарождаться предприятия нового типа —мануфактуры. «Мануфактура» в переводе с латинского языка означает «сделанное руками».

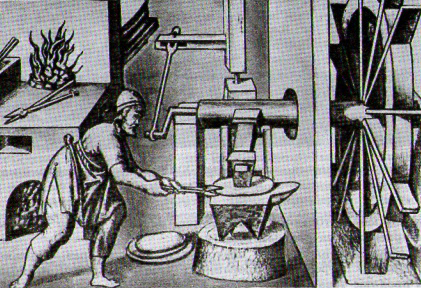

Вначале каждый работник трудился у себя на дому. Такая мануфактура получила название рассеянной. Несколько позднее предприниматели, а также богатые мастера (уже и в городах тоже) стали строить специальные здания, где под одной крышей работали наемные рабочие разных специальностей. Каждый делал только одну производственную операцию, что позволяло работать быстрее. Такая мануфактура стала называться централизованной.

Так возникли мануфактуры. Следовательно, мануфактура — это крупное предприятие, где господствует ручной труд, существует разделение труда на отдельные производственные операции и применяется труд наемных рабочих.

Разделение труда давало возможность выпускать больше продукции в единицу времени, повысить производительность труда. В XVII в. новые формы хозяйства преобладали в Англии, Нидерландах, развивались во Франции. Капиталистические формы хозяйства распространились на производство стекла, сахара, бумаги, шелка, сукна.

В Англии мануфактурное производство особенно развивалось в сукноделии. Известен, например, суконщик Томас Рейнольде из Колчестера, снабжавший сырьем на дому 400 прядильщиц, 52 ткача, 33 ремесленника других специальностей.

Новые изобретения

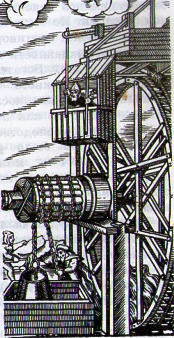

XVI и XVII вв.— время новых изобретений. Люди искали источники энергии — ведь без них невозможно было развитие производства. Уже в XVI в. изобретатели создавали простейшие механизмы. Приводились они в движение силой воды или ветра.

Одним из распространенных источников энергии были ветряные мельницы. Без них невозможно представить себе пейзаж Нидерландов в XVI в. Там даже получил распространение особый вид мельниц с вращающимся верхом мельничной башни. Но если ветра не было — мельницы не работали. В XVI в. к мельницам стали присоединять пилы, и они приводили их в движение. При помощи энергии, которую давало мельничное колесо, приготавливали бумажную массу, обрабатывали кожи, измельчали руду и пр.

Огромное количество технических изобретений основывалось на применении винта. Вначале винты делали из дерева, затем их стали изготовлять из металла. Когда в XVI в. изобрели токарный станок, а также освоили отливку винтов из бронзы, то это позволило резко увеличить их производство и применение. Винтовой пресс стали использовать в книгопечатании и изготовлении монет.

Многие изобретения были связаны с горнорудными производствами. На шахтах и рудниках имелась необходимость в применении насосов для откачки воды (такие насосы называют «помпы»). Глубина шахт становилась все больше, от 200 до 800 м. Чтобы осушать шахту такой глубины, требовалось поставить на откачку воды более 600 рабочих. Революцию в этом деле произвело изобретение ворота. В середине XVI в. стали применять колесо, имевшее 10 м в диаметре. Колесо приводилось в движение водой. При его помощи по очереди поднимали в бадьях руду, а в кожаных мешках воду. Такое колесо обслуживали всего 2 человека. Эти машины приводились в движение конной тягой или силой воды.

С далеких времён европейцы привыкли пользоваться древесным углем. В районах горнодобычи и металлургии к XVI в. резко уменьшились площади лесов. Власти стали производить новые посадки, но это не могло решить проблему топлива, и тогда в XVI в. научились добывать и применять каменный уголь.

Переход на использование каменного угля, который научились очищать в начале XVII в., привел к повышению производительности производства. Центром добычи угля стала Англия, где за столетие, с 1540 по 1640 г., его добыча увеличилась с 200 тыс. т до 1,5 млн. т. Один из современников заявил: «Исправьте ваши карты: Ньюкасл — это Перу!» Каменный уголь считался не менее ценным для страны, чем серебро.

Новые изобретения привели к росту книгопечатания. Книги издавались с иллюстрациями, на них увеличился спрос. Выпускается и техническая литература. Самым известным сочинением стала книга гуманиста Георгия Агриколы, бывшего знатоком горного дела. Сочинение Агриколы так и называлось: «О горном деле и металлургии в двенадцати книгах». Желающие могли теперь приобрести серию «руководств» с гравюрами об устройстве различных механизмов.

И все же многие изобретения с трудом находили себе дорогу в жизнь, встречая сопротивление городских цехов. Почему же сопротивлялись цеховые ремесленники? Во-первых, из боязни конкуренции. Но была и вторая причина. Применение разных приспособлений противоречило сознанию средневекового человека, его убежденности в том, что работать надо в традициях отцов и дедов. Богатство, полученное не как результат собственного тяжкого физического труда, считалось греховным. Примешивалось здесь и средневековое понимание «справедливости» как полного материального равенства. Эти представления господствовали в Европе до середины XVII в.

Военная промышленность

На дорогах Европы в XVI в. можно было увидеть такую картину: запряженные цугом лошади тащили пушку, повернутую стволом назад. Прохожие и проезжие оглядывались: пушки вызывали интерес.

Крупные орудия были уже и в XV в.: более 8 т весила «Брауншвейгская Метта», но «королевой» бомбард считалась «Бешеная Грета», ее вес —16 т, а диаметр ядра — 70 см. В пушечном деле происходят изменения. С развитием техники кованые орудия уступают место литым, более прочным, изготовленным из бронзы.

Развитие артиллерии повлияло на изменение крепостных стен. Высокие стены рушились под градом ядер, и города стали защищаться мощными земляными валами. Поскольку ядра не могли пробить толщу земли — бомбарды уходят со сцены, их переливают в пушки — орудия с длинными прямыми стволами. Теперь уже в дело идут не каменные, а железные ядра. Однако полет ядра был прямой. Тогда для разрушения земляных валов стали использовать мортиры, сделавшие возможным навесной огонь. Заряжали их разрывными бомбами.

Со временем пушки стали устанавливать на морских судах. Развивалась артиллерийская наука. Итальянский математик Тарталья рассчитывал траектории полета снарядов и давал советы мастерам-литейщикам.

Первые кремневые ружья тоже появились в XVI в. (вместо фитиля здесь применялся кремневый запал). Историки отмечают, что уже в это время стали делать прямую нарезку в стволах, но такие ружья были очень дороги (нарезка-то ручная!) и редки.

Сельское хозяйство

Главным занятием европейского населения оставалось сельское хозяйство. В нем было занято 90% населения. По обычаю считалось, что земля принадлежит господину и крестьянин ею пользуется, но не может распоряжаться (продать, купить без его согласия). За пользование землей полагалось нести в пользу господина различные повинности — денежные и натуральные. Но и здесь появились черты нового. Рассмотрим этот процесс на примере английской деревни.

Административно-хозяйственным центром деревни был манор — вотчина, в которой жил помещик, лендлорд. Его владения окружали усадьбы крестьян. Большинство жителей деревни составляли мелкие арендаторы, получившие землю в аренду на 21 год. Бывшие крепостные были опутаны феодальными повинностями. Существовали и небольшие участки мелких собственников. Но их число было незначительно, не превышало четверти населения деревни, да и земли у них было недостаточно. На окраинах деревни скучились крохотные усадьбы — хижины деревенской голи — коттеров и батраков.

На севере и северо-западе страны преобладали дворяне старого типа — дворяне-феодалы. Главные доходы им приносили повинности крестьян: денежные и натуральные оброки. Лорд собирал земельный налог. Наряду с деньгами крестьяне платили и натурой — фунт перца или тмина, позолоченные шпоры или старинный знак крестьянской зависимости — пара каплунов для кухни лорда. Лорд был еще и судьей. Такие помещики редко сбывали сельскохозяйственные продукты на рынки. С презрением смотрели они на выскочек-дворян, выделившихся из рядов разбогатевших купцов.

Отсталые север и запад оставались в XVII в. краем феодальной старины. Но эта картина патриархальной жизни была обманчива. В деревне происходили огромные перемены. В Англии с XV в. начались огораживания. Все больше помещиков вели хозяйство по-новому: превращали пахотные земли в пастбища, для чего сгоняли арендаторов с их наделов, а для работы нанимали батраков, наемных сельскохозяйственных рабочих. Продажа шерсти давала возможность разбогатеть.

Новые слои населения

Иностранные путешественники отмечали, что в начале XVII в. треть английской территории лежала под пастбищами, что стада овец, насчитывавшие тысячи, а то и десятки тысяч голов, бесконечной чередой тянулись по обеим сторонам большой дороги, простиравшейся от Лондона на север. Владельцев таких поместий стали называть новыми дворянами. Применяя наемный труд, они превращались в сельских предпринимателей — капиталистов. Это изменило и их стиль жизни. Они поддерживали тесные отношения с буржуазией: создавали в своих поместьях промышленные предприятия, вместе с купцами занимались торговлей, вступали в родственные отношения с богатыми буржуазными семьями.

Новый хозяйственный уклад подчинял себе и зажиточных крестьян. Крупные хозяева — те. которые, по свидетельству современника, имели возможность «спать на пуховике» и «обзаводиться серебряной посудой», опутывали долгами и разоряли бедных соседей, скупали их наделы в общинных полях, нанимали для работы батраков. В их хозяйствах использовались усовершенствованные орудия труда — двухколесные плуги, сеялки, молотилки. Таких крестьян называют фермерами. Новые дворяне и фермеры — явления нового, капиталистического уклада, который активно развивался в английской деревне в начале XVII в. В то же время тысячи крестьян, согнанных с отцовских наделов, переходили из деревни в деревню в поисках возможности взять землю в аренду или на худой конец получить какой-либо случайный заработок.

Рост торговли увеличивал число буржуазии среди городского населения. Само слово «буржуа» появилось во Франции еще в XII н. и означало «почтенных» граждан города. Так обращались к судьям, адвокатам, нотариусам, врачам, аптекарям. Общество требовало, чтобы «почтенный» человек обладал богатством, имел земли за городом и жил в собственном доме, вел себя достойно. Верхушку буржуазии в середине XVII в. составляли купцы-негоцианты, банкиры и откупщики.

Особую группу буржуазии составляли финансисты-банкиры, которые, кроме работы в своих банках и компаниях, занимались государственными финансами, несли королевскую службу. Многие из них сочетали это занятие с деятельностью откупщиков.

Во Франции не было централизованной системы государственных финансов. Их поступление в казну зависело от посредников. Одними из таких посредников были откупщики, бравшие на откуп сбор какого-то одного налога. Они выплачивали определенную сумму в казну, а после могли распоряжаться всеми собранными денежными средствами. После 1730 г. во Франции было сорок генеральных откупщиков, в руках которых фактически находились финансы страны. Кто мог стать откупщиком? Только очень богатый человек, имеющий к тому же необходимые связи. Королевские откупа просуществовали до самой Великой французской революции 1789 г.

Дворянство во Франции было неоднородно. Во-первых, существовало старинное родовое дворянство (ведущее свой род из раннего средневековья), живущее за счет доходов от поместий, от службы при дворе и в армии. Короли не жалели для них подарков и пенсий. И все-таки были обедневшие семьи, из числа тех, кто не служил при дворе, а земли своего домена распродал давно. Их называли «воздушные феодалы» — ведь больше им ничего не принадлежало.

Собрание провинциальных штатов было праздничным днем для этой разорившейся знати — тогда можно было на парадных обедах вознаградить себя за долгие дни питания всухомятку по-крестьянски.

Часть французского дворянства считала для себя унизительным заниматься торговлей и предпринимательской деятельностью, но в XVIII в. стало формироваться деловое дворянство. Если во владениях дворянина находили железную руду или каменный уголь, он становился предпринимателем или сдавал эти земли в аренду. Некоторые становились пайщиками торговых компаний или откупщиками, принимали участие в создании колониальных поселений.

По свидетельству ряда французских историков, дворянство во Франции XVIII в. «было даже охвачено настоящей страстью к деловым операциям. более всего спекулировало». Новая деятельность меняла их дух, рождала желание ограничить королевскую власть.

Власти принимают законы о нищенстве, запрещают собирать милостыню на городских улицах. За нарушение — суровая кара. В Германии в городе Кельне бродяга, трижды пойманный за «незаконное» попрошайничество, приговаривался к повешению. В XVI в. в Англии издали такие жестокие законы против бродяг, что народ назвал их «кровавыми»: каждый желающий имел право насильно превратить бродягу в своего работника. Сбежавшего, но пойманного бродягу клеймили.

Был ли выход из такого положения? Каждый искал свой. Некоторые объединялись в банды, занимавшиеся грабежом, пиратством. Другие поступали на службу в армию или нанимались в слуги. Богачей было много, в как богатому без слуги? В одном только французском городе Лионе в XVI в. четверть населения составляла прислуга. Слуг имели и многие мастера, ремесленники, зажиточные крестьяне. Но в слуги шли без охоты, ведь слуга себе не хозяин, днем и ночью он при господине.

Так и жили они на обочине дороги, там рождались многие из них, там и умирали.

Как и в период средневековья, в XVI — XVII вв. городское население в Европе росло очень медленно. Крестьяне составляли 88% всего населения. Почему же почти совсем не росли города? Одна из главных причин — отсталые способы ведения сельского хозяйства. Во Франции, например, землю крестьяне обрабатывали вручную — сохой или древней мотыгой. Даже в XVIII в. плуг применялся редко и в основном в хозяйстве у богатых крестьян. Железо было дорогим. После сохи по земле проходили бороной, потом сеяли. Когда хлеб созревал, его жали серпами, так как пользоваться косами, предназначенными для травы, обычай не велел. В деревне царили суеверия. Пахать не начинали, пока поле троекратно не обходили вокруг с хлебом или овсом и зажженной свечой. Семена просеивали на волчьей шкуре, проделав в ней обязательно — не больше и не меньше — тридцать дыр. Каков же мог быть урожай? А чтобы прокормить одного горожанина, требовалось такое количество продуктов, произвести которое могли 8—9 крестьян, работавших на земле.

Возможно, что испытания, посланные судьбой, выработали у крестьян такие свойства характера, как умение приспосабливаться к обстоятельствам, медлительность в принятии решений, боязнь любых нововведений, упорство в поисках средств существования. Крестьяне Северной Европы, например, были также рудокопами, железоделами, ткачами, перевозчиками, занимались каботажным плаванием, шли в поденщики. Без дополнительного дохода выжить было невозможно.

С веками менялось и положение крестьян: они были и рабами, и крепостными, и свободными держателями земли, испольщиками и арендаторами. И если в средневековье крестьяне в основном были лично зависимы, то к началу нового времени в большинстве своем они получили личную свободу. Однако, как ни важна была свобода, сытой жизни она не гарантировала.

В 1676 г. один проповедник в Верхней Австрии так прославлял свое время: «Возблагодарим Бога: нет теперь больше в округе крепостных, и всякий сегодня может и должен служить, где пожелает!» Да, крестьянин свободен, но земля по-прежнему принадлежит сеньору, государство берет налоги, церкви надо отдать десятину, а сеньору — повинности. При такой свободе надо было исхитриться не умереть от голода и непосильного труда.

В новое время появились черты нового, капиталистического уклада жизни: развивается торговля, возникает и набирает силу мануфактурное производство, основанное на разделении труда, быстрее, чем прежде, совершенствуется техника.

Изменяются положение и занятия различных слоев населения; растет и богатеет буржуазия, втягивается в новую хозяйственную жизнь дворянство, постепенно освобождается от чинной зависимости крестьянство, растет число лиц. работающих по найму.

Документы

Централизованная мануфактура XVI в.

Баллада о Джеке из Ньюберри (Извлечение)

В горнице. стояло двести станков, прочных и крепких: на этих станках, истинная правда.— работали двести человек, все в одну шеренгу. Возле каждого из них сидело по одному прелестному мальчику, которые большим восторгом приготавливали челноки А тут же, в другом помещении, сто женщин без устали чесали шерсть с радостным видом и звонко распевали песни. В следующей комнате работали сто девушек. эти прелестные девушки, не переставая, пряли.

В другой комнате бедно одетые дети сидели и щипали шерсть, отбирая самую тонкую от грубой. В награду за свои труды каждый из них получал вечером по одному пенни, кроме того, что они выпьют и съедят за день, что было для этих бедных людей немаловажным подспорьем. В следующем помещении видим еще 50 молодцов: это были стригали, показывающие здесь свое искусство и умение. Тут же, возле них, работали целых 80 декатировщиков. Кроме того, суконщик имел еще красильню, при которой держал 40 человек, да еще на сукновальне 20.

Комиссия но расследованию дел об огораживании 1617 г.

(На основе королевской грамоты)

В прошлые времена некоторые из наших подданных, не думая ни о Боге, ни о благе и выгодах нашего королевства, ни о его защите, окружили изгородями и канавами некоторые деревни, хутора и другие места в английском королевстве, где жили и из года в год прилежно занимались земледелием многие из наших подданных, выгнали и выбросили их из домов, деревень и хуторов, а также принадлежащие к ним поля и земли обратили в пастбище для разведения овечьих стад и другого скота для своей личной выгоды. вследствие этого деревни, хутора и другие места не только приведены в запустение, но и дома. в них так разорены, что теперь не остается от них и следа, и наши подданные, которые там жили и занимались земледелием, доведены до праздности, мачехи добродетелей. и земледелие и скотоводство., прекратились и совсем исчезли в этих местах, и освященные там церкви и капеллы разорены.

Королевские статуты Акт о наказаниях для бродяг и упорных нищих 1597 г.

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Новая история