Что было до советского союза какая страна

непосредственно до образования СССР в 1924 г. существовала РСФСР со столицей в Москве.

До СССР были все отдельные народы как сейчас в Европе. А больше из них были Тюркские народы которые они жили отдельно после распада Тюрков. Когда Германия хотели захватывать всех малых народов, и войну начал, тогда все малые народы объединились чтобы дать отпор Германию и создали Союз Республик. А там и соединились славянские народы, Тюркские народы и другие малые народы. А почему сегодня мы называем Россия? Да потому что Россия это слово взята из слова Руссия, т. е. Русь. Потому что в крови русских есть нацизм, и они хотят захватывать земли всех других малых народов. А почему Тюркские народы не говорят Россия для Тюрков? потому они привыкли жить в братстве. Они знают, к чему приводят такие мысли как и сейчас думают русские. Потому что русские раньше не жили в братстве. Не знают что такое дружба. Они думают только о своей. А ведь говорят, если он думает только о своей жопе, то он боится потерять себя, так думают слабаки.

На территории стран СС раньше не было одного государства.

1918 великая октябрьская революция мало кому известно но ленина подкупили немцы и так до союза советских социалестических республик была российская империя официально была основана в 1618 а до российской империи была россия официально русское царство российскую империю возглавил царь великий Пётр I

От Армении до Эстонии: выросли ли экономики республик за 30 лет без СССР

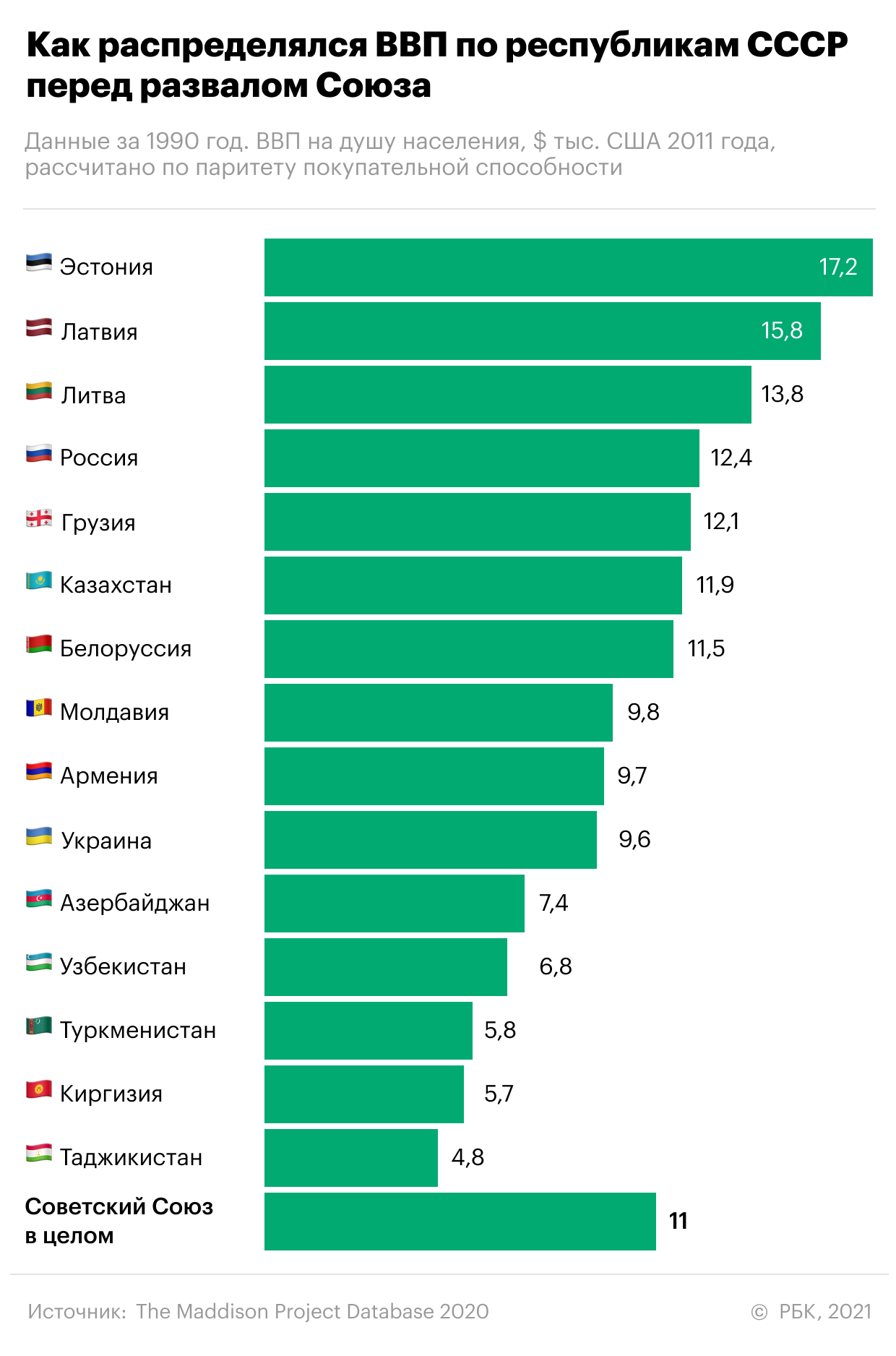

В самом СССР вплоть до конца 1980-х не применяли статистическое понятие ВВП, основанное на системе национальных счетов. Вместо этого использовалось понятие «национальный доход», которое, грубо говоря, представляло собой ВВП без учета «непроизводительных» секторов — пассажирского транспорта, жилья, здравоохранения и образования, развлечений и т.д. В силу нерыночного характера официальной экономики само сопоставление объемов выпуска Советского Союза и ВВП западных экономик достаточно условно. Не менее условной является реконструкция реального подушевого ВВП советских республик до 1990 года, проведенная специалистами проекта Maddison Project Database Гронингенского университета путем экстраполяции фактических показателей постсоветских стран с использованием исторических данных и оценок.

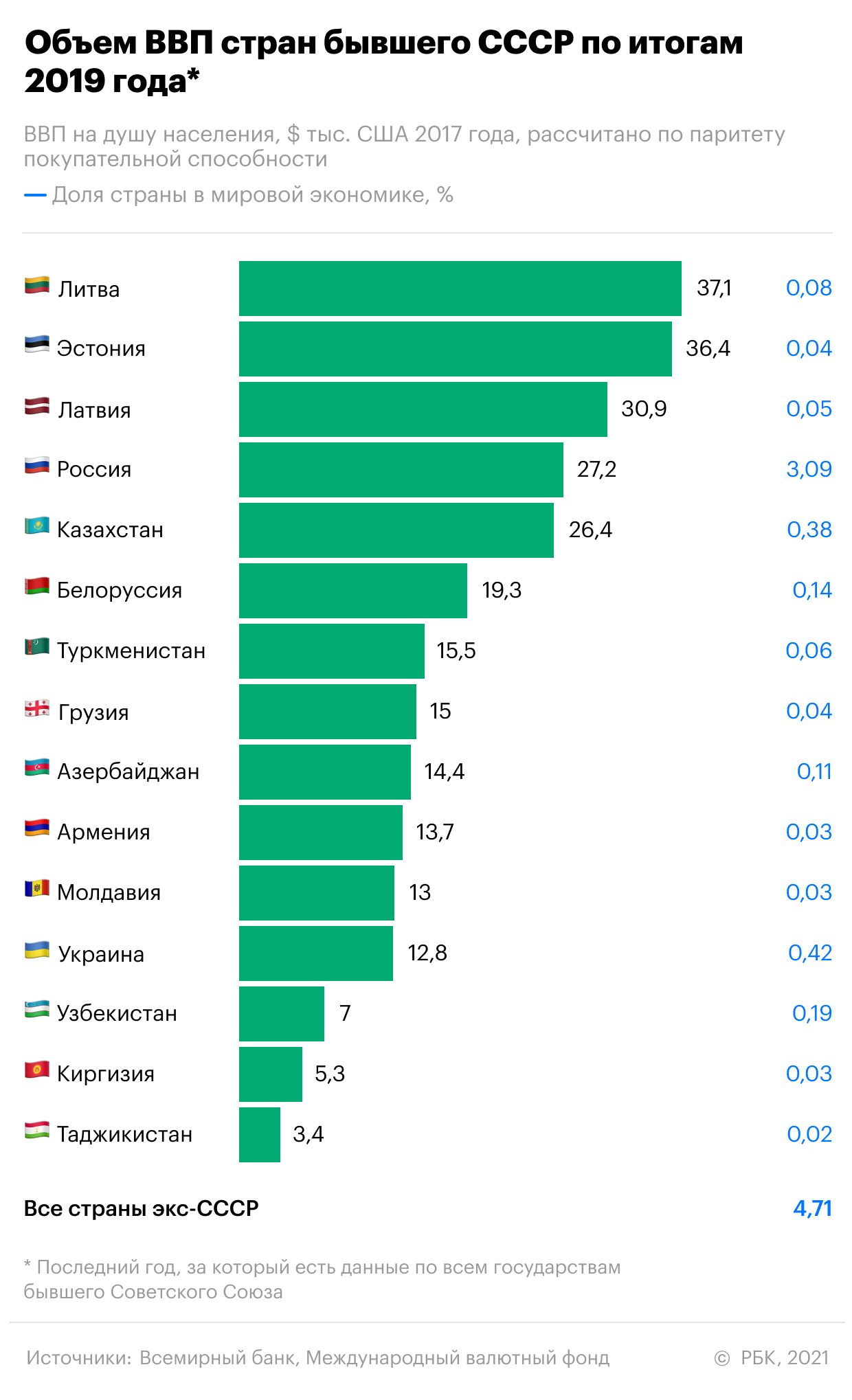

Тем не менее, исходя из оценок ООН, в 1990 году доля Советского Союза в мировом ВВП (в пересчете на постоянные цены 2015 года) составляла 4,6%, а сейчас доля суммарного ВВП пятнадцати бывших советских республик составляет около 2,6% (аналогичные данные ООН по 2019 году). Международный валютный фонд (МВФ), исходя из паритета покупательной способности (ППС, позволяет сопоставлять ВВП разных стран с поправкой на курсы валют), долю ВВП всех стран бывшего СССР в мировой экономике оценивает выше — в 4,7% (3% — это доля России).

В макрорегионе бывшего СССР «слабые не догоняют развитых, и нет конвергенции [сближения] ни по ВВП на душу населения, ни по покупательной способности как с развитыми странами, так и внутри региона», говорит главный экономист инвестбанка «Ренессанс Капитал» по России и СНГ Софья Донец. Кроме того, существует высокая корреляция между темпами роста постсоветских стран: «если кризис, то проблемы у всех».

ВВП на душу населения по ППС большинства постсоветских стран падал до 1996–1999 годов, затем была синхронная просадка или замедление в 2009 году из-за глобального финансового кризиса, в 2015–2016 годах снижался подушевой ВВП у нефтезависимых стран региона (Россия, Казахстан, Азербайджан, Белоруссия), и в этот период Казахстан и Азербайджан, в частности, отпустили свои валюты в свободное плавание и девальвировали их, и, наконец, последний на данный момент синхронный спад произошел в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, следует из данных Всемирного банка.

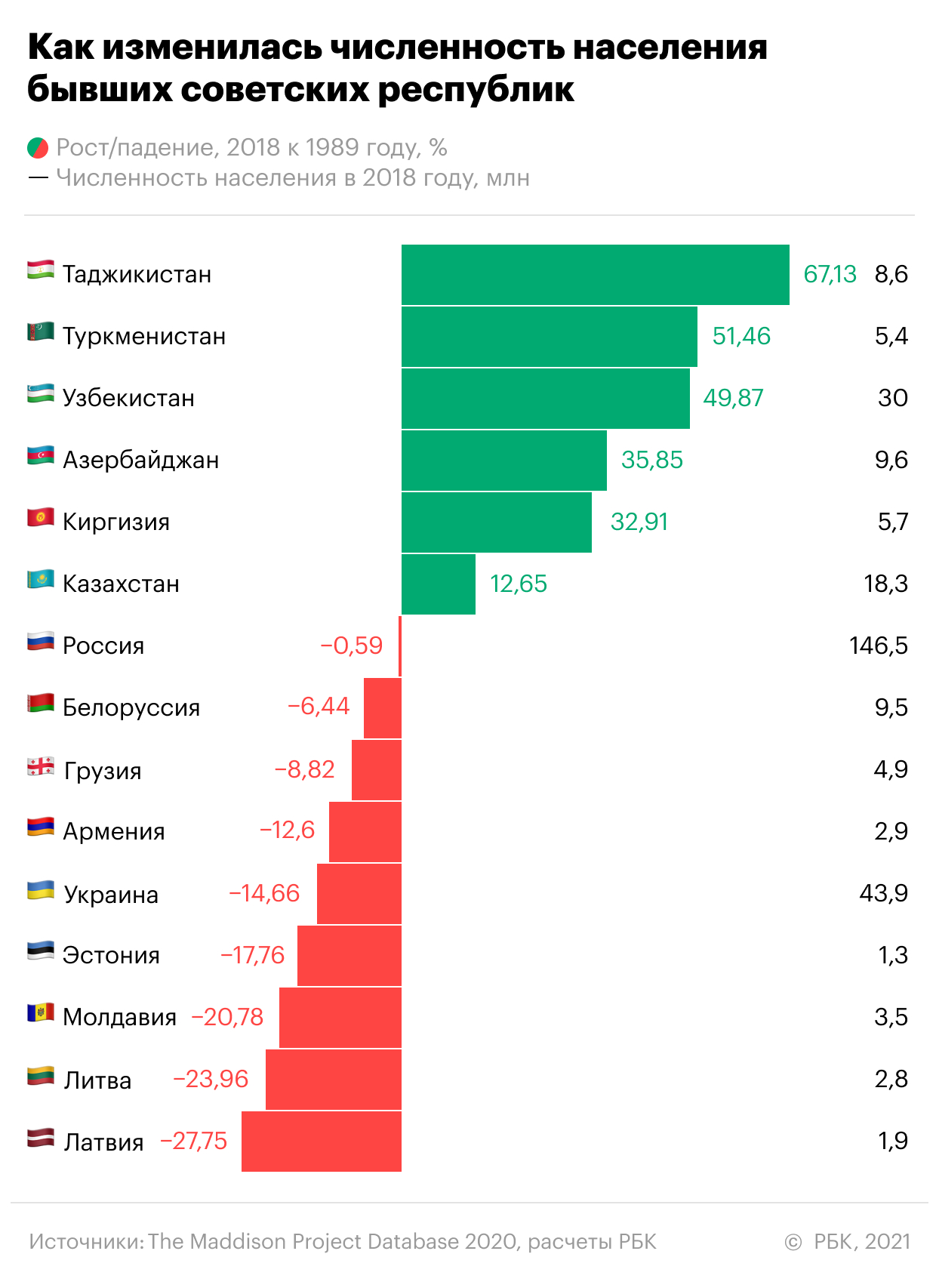

Особняком на постсоветском пространстве стоят страны Балтии, у которых подушевой реальный ВВП рос уже по крайней мере с 1995 года, а Эстония в 1996 году перегнала по этому показателю Россию и вышла на первое место. Сейчас Эстония, Литва и Латвия занимают лидирующие места по ВВП на душу населения среди бывших стран СССР. В 2002 году эти страны подали заявки на вступление в Евросоюз и НАТО и стали их участниками в 2004-м. В то же время достижение высокого уровня жизни в странах Балтии сопровождалось масштабной депопуляцией: с 1990 года совокупное население Латвии, Литвы и Эстонии сократилось на 25% — с 7,9 млн до менее чем 6 млн к 2020 году — как на фоне естественной убыли, так и на фоне эмиграции русскоязычных меньшинств.

Изолированно, но уже по другой причине, смотрится Туркмения. Номинально эта страна, основой экономики которой стал экспорт природного газа, продемонстрировала самый высокий прирост реального ВВП к 2020 году по сравнению с 1991-м — в 3,6 раза (на втором месте Узбекистан — в 3,4 раза), по данным Всемирного банка. По уровню ВВП на душу населения по ППС (в постоянных ценах 2017 года) Туркмения занимает седьмое место, опережая в том числе Армению, Украину и Грузию. Однако «каждый, кто писал о Туркмении, знает о расхождении между радужными официальными цифрами экономического роста и суровой реальностью», утверждал портал Eurasianet в 2019 году. Даже рейтинговое агентство Fitch предупреждало о больших сомнениях в достоверности туркменских данных о росте ВВП.

Украина — единственная постсоветская страна, у которой подушевой ВВП по ППС упал по итогам доковидного 2019 года по сравнению с 1990-м (на 19%). В 1990-х Украина пережила даже больший экономический провал, чем Россия, а в 2010-х так и не вышла на траекторию устойчивого роста. Значительную роль в этом сыграли конфликт с Россией и де-факто потеря индустриального Донбасса, где было провозглашено создание Донецкой и Луганской народных республик, но важен и другой фактор: как отметила Софья Донец, Украина «при видимой демократизации не добилась улучшения качества институтов».

По словам Донец, экономические траектории на постсоветском пространстве главным образом определяются следующими факторами:

РБК проанализировал, какие экспортные статьи являются крупнейшими в торговле постсоветских республик с внешним миром и Россией в частности. Во многих случаях экспортная зависимость от сырьевых товаров выросла по сравнению с 1990-ми годами (Казахстан, Азербайджан, Киргизия, Туркмения, Узбекистан плюс Украина как один из крупнейших в мире экспортеров зерна, в том числе кукурузы). Белоруссия и Литва являются особыми примерами: они экспортируют нефтепродукты, которые либо не производят сами (Литва, перевалка российского топлива), либо производят из российского сырья (Белоруссия).