Что было до вселенной

Что было до «большого взрыва»?

Этот вопрос современной космологии уходит корнями еще в четвертое столетие нашей эры. 1600 лет назад теолог Августин Блаженный пытался понять природу Бога до сотворения Вселенной. И знаете, к чему он пришел? Время было частью Божьего творения и просто не было никакого «до».

Один из лучших физиков 20 века Альберт Эйнштейн пришел практически к таким же выводам в разработке своей теории относительности. Достаточно обратить внимание на влияние массы на время. Гигантская масса планеты искажает время, заставляя его течь медленнее для человека на поверхности, нежели для космонавта на орбите. Разница слишком мала, чтобы быть очевидной, но на самом деле человек, стоящий у большого камня, стареет медленнее, чем тот, кто стоит в поле. Но чтобы стать моложе на секунду, понадобится миллиард лет. Сингулярность до большого взрыва обладала всей массой вселенной, что, фактически, ставило время в тупик.

Исходя из такой логики, заголовок статьи можно назвать ошибочным, ну или как минимум безграмотным. По теории относительности Эйнштейна, время появилось на свет ровно в тот момент, когда сингулярность начала расширяться и вышла за пределы сжатой бесконечности.

Всё? Вопрос решен? Как бы не так. Этот вопрос остается одним из самых сложных и волнительных. Спустя десятилетия после смерти Эйнштейна развитие квантовой физики и множество новых теорией воскресили сутолоки о природе Вселенной до Большого взрыва. Давайте посмотрим.

Браны, циклы и другие идеи

«А Бог плюнул, ушел и хлопнул дверью,

Мы были за ним — а дверей уже нет».

А. Непомнящий

Вот вам пища для ума: что, если наша Вселенная является потомком другой, старшей Вселенной? Некоторые астрофизики полагают, что пролить свет на эту историю поможет реликтовое излучение, оставшееся от большого взрыва: космический микроволновый фон.

Впервые астрономы зафиксировали реликтовое излучение в 1965 году, и оно породило определенные проблемы в теории большого взрыва — проблемы, которые заставили ученых ненадолго (до 1981 года) заморочиться и вывести инфляционную теорию. Согласно этой теории, в первые мгновения своего существования Вселенная начала чрезвычайно быстро расширяться. Также теория объясняет температуру и плотность флуктуаций реликтового излучения и подсказывает, что эти флуктуации должны быть одинаковыми.

Но, как выяснилось, нет. Последние исследования дали понять, что Вселенная на самом деле однобока, и в некоторых областях флуктуаций больше, чем в других. Некоторые космологи считают, что это наблюдение подтверждает, что у нашей Вселенной была «мать».

В теории хаотической инфляции эта идея приобретает размах: бесконечный прогресс инфляционных пузырьков порождает обилие вселенных, и каждая из них порождает еще больше инфляционных пузырьков в огромном количестве мультивселенных.

Тем не менее, существуют модели, которыми пытаются объяснить образование сингулярности до большого взрыва. Если вы думаете о черных дырах как о гигантских мусоросборниках, они являются главными кандидатами первоначального сжатия, поэтому наша расширяющаяся Вселенная вполне может быть белой дырой — выходным отверстием черной дыры, и каждая черная дыра в нашей Вселенной может вмещать в себя отдельную вселенную.

Последнее объяснение, которое мы рассмотрим, использует идею циклической Вселенной, любезно порожденной теорией струн. Она предполагает, что новая материя и потоки энергии появляются каждые триллионы лет, когда две мембраны или браны, лежащие за пределами наших измерений, сталкиваются между собой.

В космосе как на плоскости вся материя постепенно собирается в центре наивысшей гравитации собираясь в одну точку но при этом скажем в центре плоскости 2 собирается анти материя в одну точку. В момент их соприкосновения происходит большой мгновенный бабах, материя и анти материя разлетаются в направлении своих плоскостей закручиваясь в спирали и опять идет в туже точку и снова делают бабах. Ну а мир и мы живем между этими бабахами.

WALL-E земных пустынь

Проект миниробота A’seedbot для озеленения пустыни спроектировал дизайнер Мазьяра Этехади из Дубайского института дизайна и инноваций.

Робот A’seedbot — это крошечный автономный робот, целью которого является преобразование непригодной для жизни песчаной пустынной почвы в зеленый ландшафт. Оснащенный солнечными батареями на спине, крошечный робот, похожий на детеныша тюленя, заряжается днем и бродит по местности ночью.

При выявлении плодородных участков робот высаживает семена растений на основе данных, полученных от его датчиков и навигационной системы.

«Опустынивание является огромной проблемой во всем мире, вызванной неустойчивыми методами ведения сельского хозяйства, добычей полезных ископаемых, изменением климата и общим чрезмерным использованием земель. Но, как и само изменение климата, опустынивание является сложной экологической проблемой, которую трудно понять»,

Робот перемещается по песку в поисках правильных уровней влаги для посадки семян. Помимо датчика влажности почвы, крошечный робот оснащен датчиком расстояния — он отправляет отчеты пользователю для статистических данных. Как отметил дизайнер, эта концепция предназначена для различных аудиторий от правительственных учреждений до фермеров и частных лиц, отвечающих на различные темы, такие как проблемы климата или сельское хозяйство.

Информация стыбрена со всей сети.

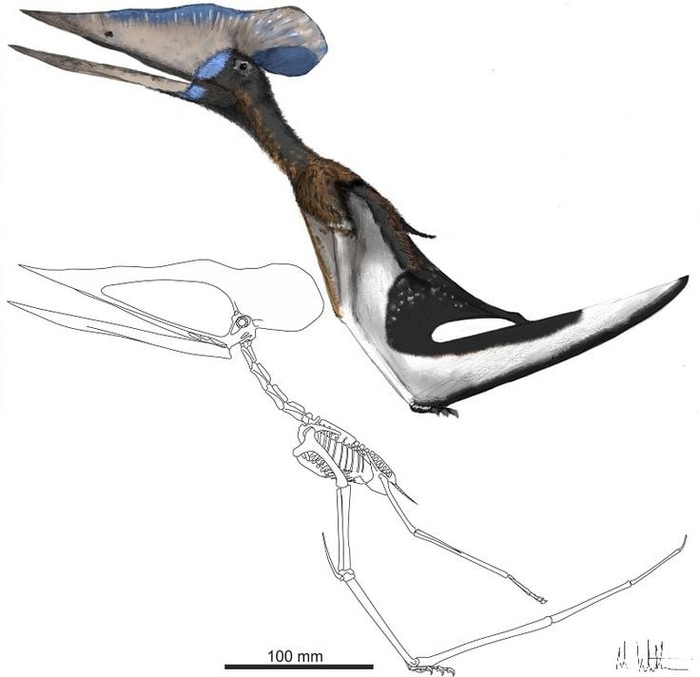

Самое большое летающее существо в истории Земли

Кетцалькоатль – настолько уникальный древний ящер, что ему даже был посвящен один из недавних выпусков авторитетного палеонтологического издания JVP. Главная его особенность – громадный размер, который делает кетцалькоатля, жившего на территории нынешней Северной Америки примерно 70 млн. лет назад, неоспоримым рекордсменом среди всех известных науке птерозавров. Окаменелости данного вида были обнаружены полвека назад на территории штата Техас, а назвали кетцалькоатля в честь одноименного бога ацтеков – змея Кетцалькоатля.

Пять статей нового выпуска были посвящены главной загадке этой рептилии – умению летать. Хотя с момента открытия кетцалькоатль неоднократно появлялся в фильмах и комиксах, где представлялся огромной летающей рептилией, никто толком не знал, как именно такая громадина может подняться в воздух.

По этому поводу научные специалисты высказывали множество предположений. Так, например, одна из версий гласит, что кетцалькоатль мог раскачиваться на крыльях перед взлетом, как это делают летучие мыши-вампиры. По другой версии, перед тем как взлететь, рептилия разбегалась по аналогии с современными альбатросами. При этом выдвигалась и теория, согласно которой кетцалькоатль и вовсе не мог летать.

Впрочем, по итогам нового исследования специалисты пришли к выводам, что для того, чтобы взлететь, кетцалькоатль сначала подпрыгивал, а затем начинал свой полет.

Все обнаруженные на сегодняшний день артефакты, связанные с данной рептилией, находятся в музее Техасского университета. Удивительно то, что после проведения тщательной инвентаризации находок ученым удалось открыть две разновидности кетцалькоатля, которые, по всей видимости, имели меньший размах крыльев.

Именно благодаря анализу и моделированию аэродинамических особенностей представителей мелких разновидностей кетцалькоатля, исследователи сумели определить, каким образом гигантский ящер подымался в воздух.

Изучив имеющиеся в наличии данные, ученые заключили, что кетцалькоатли по поведению более всего походят на цапель. Они вели одиночную охоту на мелководных реках и других водоемах. Собирались кетцалькоатли только во время спаривания. Таким образом, на одном из мест раскопок научным специалистам удалось обнаружить сразу три десятка представителей данного вида.

Аналоговые компьютеры возвращаются?

Аналоговые компьютеры долгое время являлись самыми мощными, пока не появились цифровые вычислительные машины, вытеснившие их. Вернутся ли аналоговые компьютеры, чтобы проявить себя во всей красе в машинном обучении в наше время? В этом выпуске Дерек расскажет про историю решения задачи предсказания приливов и отливов, над которой пришлось изрядно попотеть и даже создать аналоговые вычислительные машины ещё в 19 веке. А так же о том, как аналоговые компьютеры помогали артиллерии во время Второй мировой войны.

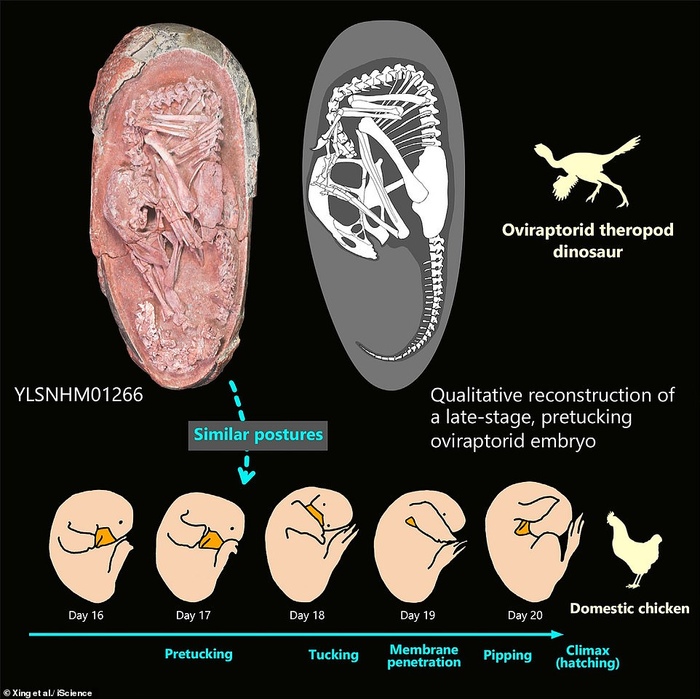

В Южном Китае нашли окаменевшее яйцо овираптозавра потрясающей сохранности. Эмбрион лежал в нем почти как птица

В позднемеловой формации Хеку в китайской провинции Цзянси ученые обнаружили прекрасно сохранившийся эмбрион динозавра внутри яйца. Находка позволила получить уникальные сведения о пренатальном периоде жизни древних ящеров. Окаменевшее яйцо ждало своего часа около десяти лет в музейных запасниках.

Жизнь под скорлупой навсегда остановилась незадолго до вылупления. В окаменелом яйце эмбрион находился в позе, которая очень напоминает позы современных эмбрионов птиц.

Палеонтолог и автор исследования Стив Брусатти поделился восторгом, — «Этот эмбрион динозавра внутри яйца — одна из самых красивых окаменелостей, которые мне только доводилось видеть».

«Этот маленький динозавр пренатального периода выглядит точно так же, как птенец, свернувшийся в своем яйце. Это еще одно доказательство того, что многие черты, присущие современным птицам, впервые появились еще у их динозавровых предков», — продолжает исследователь.

Эмбриону от 72 до 66 млн лет. Он был идентифицирован как овираптозавр. Эта клада тероподовых динозавров известна по окаменелостям мелового периода из Азии и Северной Америки. Овираптозавры обладали сложными перьями, многие из них были беззубыми, а некоторые обладали сложными гребнями на голове. Вполне вероятно, что их клюв был покрыт ороговевшей рамфотекой. В отличие от птиц у овираптозавров еще сохранялись два функциональных яйцевода, которые сохранили только один. Однако высиживали свое потомство они как птицы. Считается, что овираптозавром было характерно стайное поведение.

Большинство других найденных эмбрионов нептичьих динозавров фрагментарны, а их скелеты разронены. Однако эта находка демонстрирует уникальную сохранность, что наводит на мысль, что такое положение эмбриона в яйце развилось еще до происхождения современных птиц.

Скелетик малыша внутри продолговатого окаменевшего яйца невелик — от головы до хвоста он достигает всего 23,5 сантиметров, а само яйцо почти на целых семь сантиметров короче эмбриона. Передние когтистые лапы расположились по обе стороны черепа, который в свою очередь прижат к основанию хвоста. Предполагается, что в такую позу эмбрион укладывался ближе к концу инкубации. У современных птиц она связана эмбриональными движениями, которые контролирует ЦНС. Такая поза позволяет птенцу успешно вылупиться из скорлупы. Считалось, что такая поза уникальна для настоящих птиц, которые прячут голову под крыло, чтобы подготовиться к вылуплению.

Эмбрион получил имя «Малыш Инлян» в честь Музея истории природы камня Инлян в районе Ганьчжоу. Точная стадия его развития, к сожалению, неизвестна. Сравнительный анализ показал, что эмбрион лежал в позе, которая отличалась от поз эмбрионов завроподоморфов.

Команда исследователей предполагает, что такая поза зародыша появилась у динозавров-тероподов много десятков или даже сотен миллионов лет назад. Правда, чтобы проверить эту теорию, потребуется еще много дополнительных окаменелостей эмбрионов — не только теропод, но и завроподоморфов.

«Этот ископаемый эмбрион дает понять, что некоторые особенности раннего развития, а конкретнее — положение зародыша в яйце, считавшиеся уникальными птичьими адаптациями, могут быть более глубоко укоренены в эволюционную линию теропод», — пишут ученые в своей статье.

Другие особенности «птичьего» родительского поведения были известны у тероподов и ранее. Например, известна окаменелости небольших троодонтидов Mei long, которые прятали свою голову во время сна под переднюю лапу, совсем как современные птицы. А овирапторы и их родственники читипати насиживали свои гнезда.

Пока обнаружено очень мало окаменевших эмбрионов динозавров, а детально сохранившихся и того меньше. Поэтому провести хорошее сравнение эмбрионального развития динозавров, мягко говоря, сложно.

Исследователи сравнили находку с двумя другими окаменевшими яйцами овираптозавров и увидели различия в позе скручивания. Такая разница может представлять различные стадии развития эмбриона с интервалом всего в несколько дней.

Пока новый образец подобной сохранности еще не найден, ученые планируют изучить кости черепа эмбриона и раскрыть другие части скелета, которые все еще покрыты породой.

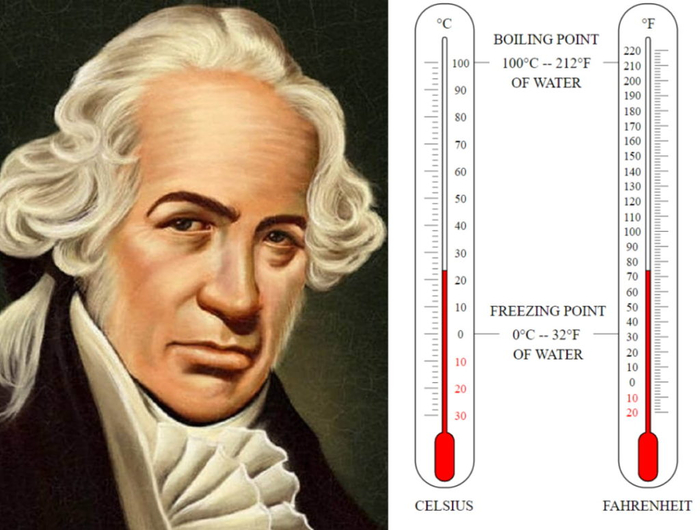

Правда ли, что Фаренгейт принял за 100 градусов температуру тела своей больной жены?

Согласно распространённой версии, немецкий естествоиспытатель собирался зафиксировать важную отметку на своей шкале на уровне нормальной температуры человеческого тела. Однако у его супруги в этот момент был жар, из-за чего сегодня 100 °F соответствует 37,8 °C. Мы проверили, насколько правдоподобна эта легенда и разобрались в истории появления температурных делений.

(Спойлер для ЛЛ: неправда)

Контекст. Шкала Фаренгейта — одна из основных температурных шкал, которая используется в ряде стран мира, в частности в США. Вот что сообщает об истории её появления портал newtonov.ru, помогающий школьникам в изучении физики:

«В своей шкале Фаренгейт использовал не две, а три основные реперные точки. За ноль была принята температура замерзания смеси льда, воды и нашатыря, которая, по одной из версий, соответствовала температуре самого холодного дня зимы 1709 года. Вторая точка — это температура замерзания воды. Она заняла отметку в 32°. И третьей точкой, в 100°, должна была стать температура здорового человека. Но то ли 300 лет назад люди были более горячие, то ли Фаренгейт что-то намерил неправильно.

В общем, 100 °F — это температура не здорового человека, а самого что ни на есть больного. Существует версия, согласно которой за эталон температуры здорового человека Фаренгейт взял температуру своей жены. Но на тот момент она приболела, и получилось то, что получилось».

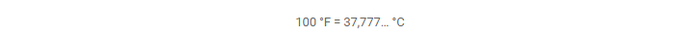

Если воспользоваться онлайн-калькулятором для перевода градусов Фаренгейта в более привычные нам градусы Цельсия, то получим следующий результат:

То есть, действительно, если версия с температурой тела как мотивом истинна, то эталоном для Фаренгейта должен был послужить не совсем здоровый человек. Ознакомимся с историей появления его изобретения поподробнее.

Даниэль Габриэль Фаренгейт родился в 1686 году в Данциге (нынешнем Гданьске) в немецкой семье. С юных лет он проявил интерес к естественнонаучным экспериментам, и позднее, когда уже обосновался в Нидерландах, изготовил термометр и барометр. Сначала термоскопической жидкостью ему служил спирт, однако около 1714 года он заменил спирт ртутью, чем достиг гораздо большей точности измерений. Наконец, в 1724 году он предложил принципиально новую шкалу, которая станет стандартом в англоязычных странах для метеорологических, промышленных и медицинских целей на следующие два с половиной века. Для перевода температуры по этой шкале в градусы Цельсия и обратно используются следующие формулы:

Многие люди, впервые сталкивающиеся с ними, сетуют на неудобство подобного преобразования. Однако шкала Цельсия была предложена на 18 лет позже, в 1742 году, то есть вопросы в данном случае должны быть обращены не к Фаренгейту.

Итак, что мы знаем сегодня о трёх калибровочных точках шкалы Фаренгейта?

Задумавшись о подходящей разметке для своего будущего термометра, Фаренгейт в 1708 году посетил пожилого датского астронома Оле Рёмера (не путать с Реомюром), который разработал собственную шкалу. Следует отметить, что у Рёмера температура кипения воды равнялась 60 градусам, за ноль была взята температура очень холодной зимы в Дании, вода замерзала при 7,5 градуса, а нормальная температура тела составляла 22,5 градуса.

Много лет спустя в письме к другому физику Фаренгейт расскажет об этом своём визите:

«Я застал его [Рёмера] ранним утром, он поместил термометры в воду со льдом. Позднее он помещал их в воду с температурой тела. После того как он отметил эти две точки на всех термометрах, он добавил половину расстояния меж точек ниже точки со льдом и поделил получившийся отрезок на 22,5 равной части, начиная с нуля. 7,5 градуса — на точке со льдом и 22,5 на температуре тела. Я использовал эту градуировку вплоть до 1717 года с тем лишь отличием, что разделил каждый градус ещё на четыре части. Эта градуировка очень неудобна из-за дробей, поэтому я решил поменять шкалу и использовать 96 вместо 22,5 или 90, с тех пор я использую её».

Таким образом, за базу своей шкалы Фаренгейт взял разработку Оле Рёмера, однако для удобства умножил некоторые (но не все, как мы убедимся далее) числа на 4. При этом уже в описании шкалы датчанина упоминается некая «температура тела». Однако это не даёт точного ответа на вопрос о калибровочных точках. В своей публикации 1724 года Фаренгейт пишет, что в его шкале таковых используется три: максимально низкая температура смеси льда, воды и нашатыря или даже морской соли» (0 °F), температура таяния льда (32 °F) и температура тела (96 °F). Однако это не совсем корректное сообщение. Как отмечают современные учёные, в первом случае можно получить +5 °F или даже –8 °F (в случае морской соли), то есть это даже не одна и та же величина, не говоря уже о несоответствии нулю. Возможно, права легенда о том, что за ноль было взято положение столбика в аномально холодную зиму 1708–1709 годов в Данциге (а не в Дании).

После смерти Фаренгейта его шкала немного поменялась. В 1776 году комиссия Лондонского Королевского общества во главе с Генри Кавендишем приняла решение откалибровать шкалу так, чтобы вода замерзала ровно при 32 °F, а кипела, соответственно, при 212 °F (расстояние в 180 градусов — круглое число, особенно для градусов). Так что сегодня «нормальная температура тела» составляет не 96 °F, как при Фаренгейте (сейчас это было бы равно 35,56 °С), а 97,88 °F (в подмышечной впадине) и 98,6 °F (во рту).

Да, и, наконец, о жене Даниэля Фаренгейта. Увы, увлечённый своими опытами, за всю свою жизнь он так ни разу и не женился.

В сообществах отсутствуют спам, реклама и пропаганда чего-либо (за исключением здравого смысла), а в день обычно публикуем не больше двух постов.

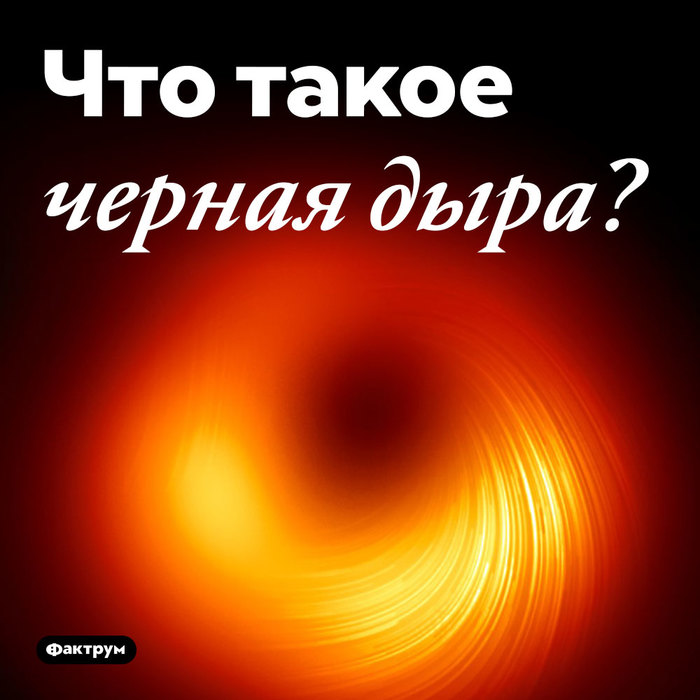

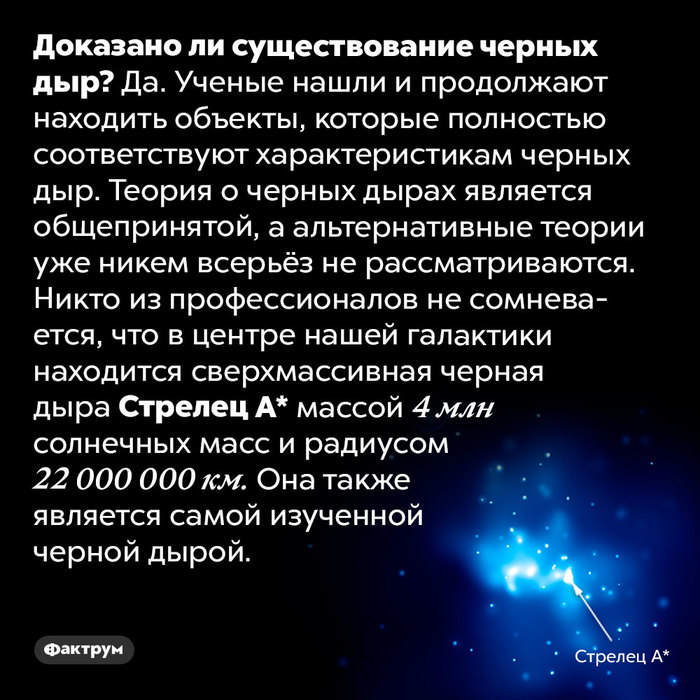

Что современная наука может рассказать нам о таких загадочных объектах, как черные дыры

«Маленький Альберт» — жестокий эксперимент, доказавший связь между опытом и страхом

ПТЕРОЗАВРЫ, ИЗМУЧЕННЫЕ АРТРИТОМ

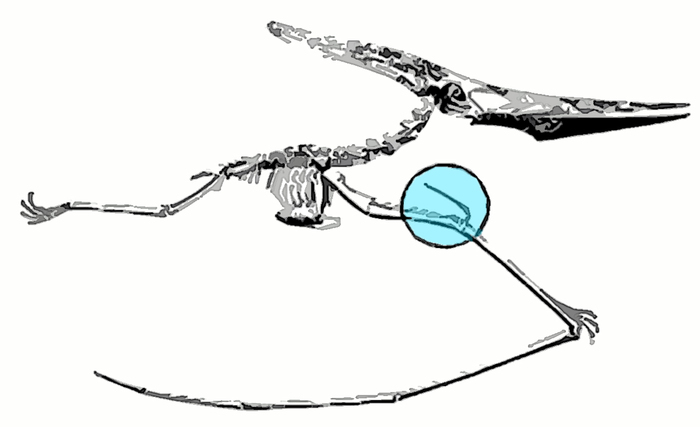

Когда мы видим окаменелости вымерших животных в музеях, в документальных фильмах или на картинках, мы ненароком можем задаться вопросом: как учёные поняли, что этот элемент скелета двигался или располагался так, а не иначе?

Так, например, люди думают, что у динозавров лапки были направлены ладонью вниз, но исследования палеонтологов показали, что это было не так. Подробнее по этой теме написано тут.

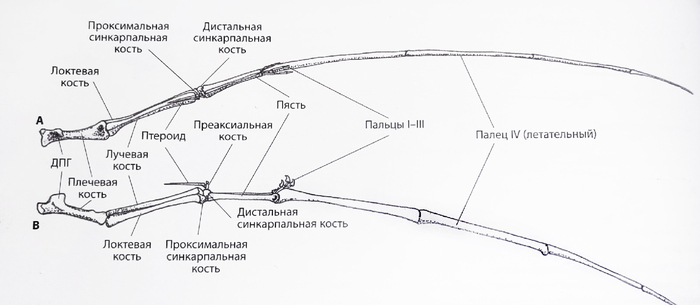

Примеров таких хитростей колдунов ученых можно найти множество и сегодня мы поговорим о пути по которому специалисты поняли, как птерозавры могли сгибать запястья. В одно время в научной сообществе были дискусии на счёт того, как сильно могли сгибать птерозавры свои запястья? Диапозон движения запястья вызывал много споров. Одни считали, что сустав, расположенный между проксимальной синкарпальной костью и дистальной синкарпальной костью ограничивал все движение, другие выдвигали противоположные гипотезы.

Одно из исследований, расставивших все точки на i в этом вопросе было опубликовано в 2008 году. Тогда палеонтолог Мэтью Уилкинсон с помощью 3D моделирования смог показать, что запястье могло сгибаться до 50 градусов. [1]

В пользу данной гипотезы говорит и очень любопытное исследование, опубликованое за 5 лет до статьи Уилкинсона. [2] В нём исследовался артрит у птерозавров. У некоторых птерозавров суставы были изношены до такой степени, что автор статьи их сравнил с артритом у лошадей. Это показало то, что конечности у птерозавров были очень подвижны и тут всплывают 2 вопроса.

Зачем птерозаврам нужны были такие подвижные конечности?

И как так получилось, что суставы могли быть настолько повреждены?

За счёт такой подвижности суставов птерозавры могли увеличить свою скорость. И это обстоятельство могло создать нагрузку на суставы. Также эту нагрузку могло испытывать запястье при взлёте.

Мы можем представить себе старую особь птерозавра, измученную артритом. Этому животному сложно взлетать и сложно передвигаться. Достаточно печальное зрелище, особенно для такого поражающего любое воображение животного. Впрочем вряд ли много этих существ доживали до старости.

Но не будем о грустном. Данные факты показывают, что ответы на вопросы о том, как могло двигаться то или иное животное кроются в мелочах. Где-то в следах, оставленных динозаврами, где-то в артрите у птерозавров.

И в свою очередь факт артрита у птерозавров в очередной раз показывает, что конструкция любых животных, будь то вымерших или современных неидеальна. Везде есть свои изъяны, и нет совершенных организмов, чтобы об этом не говорили отрицатели теории эволюции.

Как появился инсулин

В 17-18 веках британские врачи выяснили, что в моче больных содержится большое количество глюкозы и к слову диабет добавили характеристику сахарный.

В 1860-х годах немецкий медик Пауль Лангерганс обнаружил в поджелудочной железе скопления загадочных клеток, «островков», это и были ферменты для усвоения пищи и сахара. Увы, опыты по получению экстракта нужного вещества путём измельчения ткани поджелудочной подопытных собак не привели к успеху.

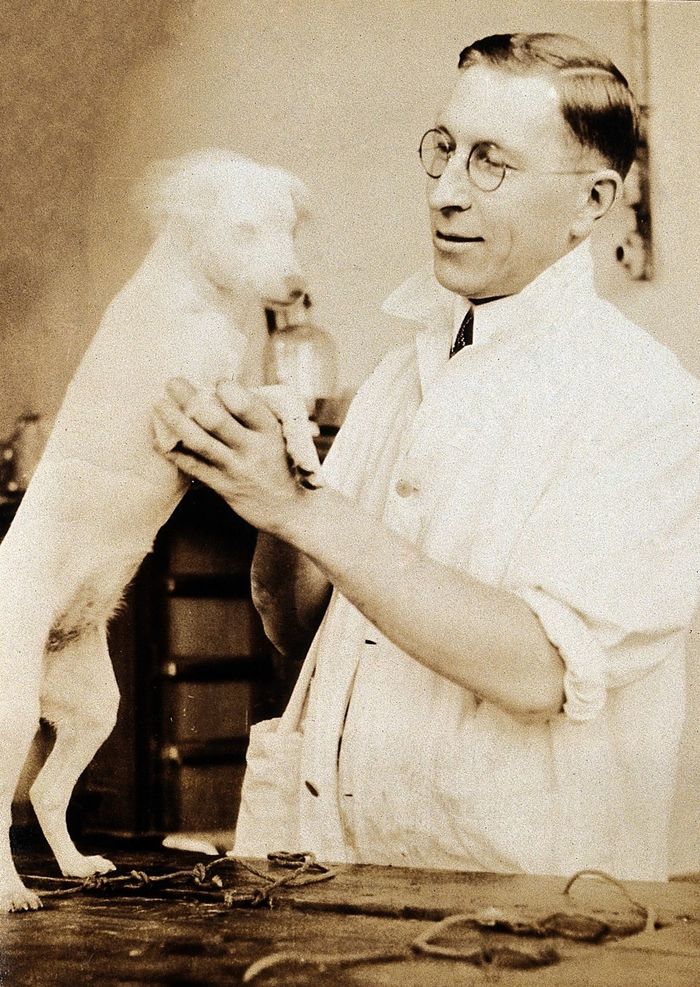

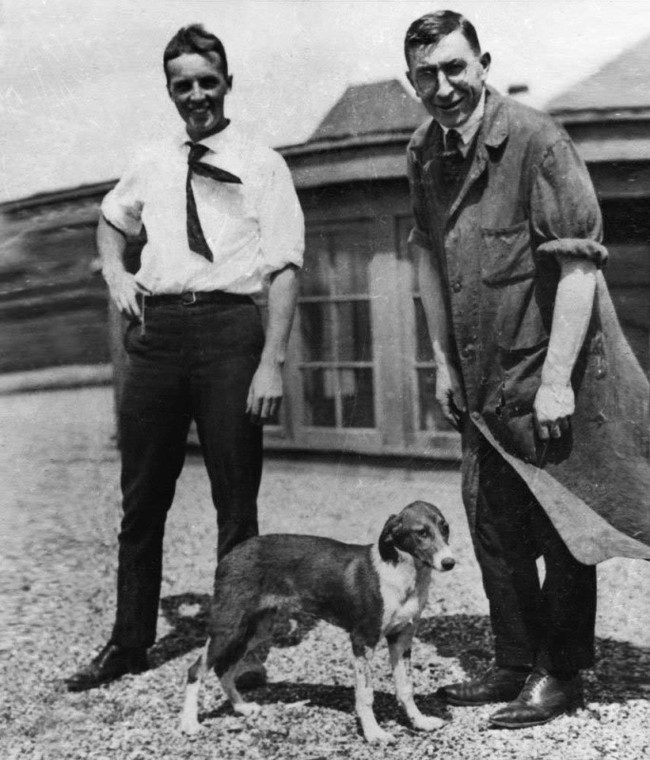

Фредерик Грант Бантинг не был мировым экспертом в области диабета. Он занялся изучением болезни, когда ему не исполнилось и тридцати. Возможно, именно свежесть взгляда на проблему позволила ему придумать новый подход к решению: не удалять и измельчать поджелудочную, а добиться её атрофии путём перевязки выводных протоков, чтобы сохранить островки Лангерганса в целости и извлечь из них экстракт клеток.

Но подобные эксперименты требовали не только времени, но и настоящей лаборатории, не говоря уже о подопытных животных. Бантинг на тот момент работал младшим преподавателем кафедры анатомии и физиологии университета Западного Онтарио, и не было никаких шансов, что руководство выделит ему всё необходимое. Тогда он обратился за помощью к профессору Джону Маклеоду из университета в Торонто и. получил отказ.

Уже в ходе эксперимента Бантинг внимательно изучил записи о предыдущих попытках получения экстракта гормона поджелудочной железы и покрылся холодным потом. Теперь он понял причину сомнений Маклеода, но отступать было поздно.

27 июля 1921 года их ждал ошеломительный успех: когда они ввели собаке с удалённой поджелудочной экстракт, выделенный из атрофированной железы, уровень сахара в её крови́ резко понизился, из мочи исчез ацетон. Одно из величайших открытий в истории медицины совершили два человека, разбирающихся в вопросе диабета «на ходу».

Первые 20 лет инсулин извлекался исключительно из животного сырья, в основном из поджелудочной коров и свиней. Это был приемлимый, но не идеальный вариант, поскольку белок животных отличается на одну асинокислоту. В конце 70-х годов прошлого века свиной инсулин научились обрабатывать таким образом, что он превращался в чистый человеческий, а в первой половине 1980-х его начали добывать из штаммов дрожжей и кишечной палочки.

Трилобит Dipleura dekayi

Крупный трилобит Dipleura dekayi из среднего девона (формация Moscow;

387 млн лет) окрестностей Нью-Йорка. Этот вид трилобитов интересен тем, что у него отсутствует сегментация пигидия и глабели, а также ось торакса. P.S. Это не описка, определенные геологические слои среднедевонских пород около Нью-Йорка действительно объединяются в формацию москва (Moscow Formation).

Крупный трилобит Dipleura dekayi из среднего девона (формация Moscow;

387 млн лет) окрестностей Нью-Йорка. Этот вид трилобитов интересен тем, что у него отсутствует сегментация пигидия и глабели, а также ось торакса. P.S. Это не описка, определенные геологические слои среднедевонских пород около Нью-Йорка действительно объединяются в формацию москва (Moscow Formation).

Но, это не точно)

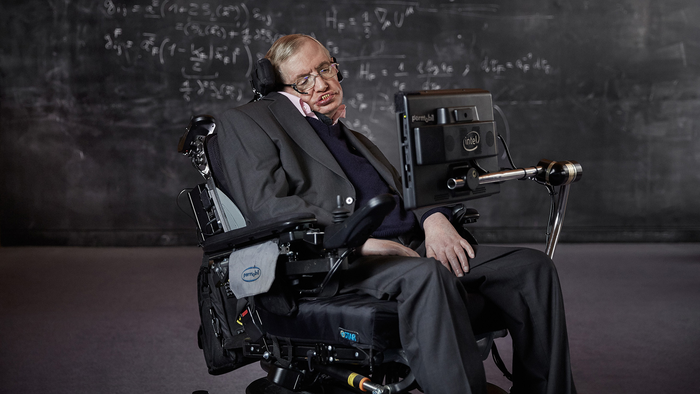

Что дал науке Стивен Хокинг

Смерть знаменитого британского физика-теоретика Стивена Хокинга стала огромной утратой для мировой науки. Прежде всего речь идет о таких областях, как космология и квантовая гравитация.

Стивен Хокинг скончался у себя дома, в Кембридже, в возрасте 76 лет. В качестве причины смерти некоторые СМИ назвали осложнение бокового амиотрофического склероза — тяжелого дегенеративного заболевания центральной нервной системы. Первые признаки болезни у ученого начали проявляться еще в 60-е, и для многих он был прежде всего примером для подражания, если говорить о борьбе с тяжелым недугом.

В последние годы ученый активно напоминал о себе как популяризатор науки. Его многочисленные прогнозы об опасности ИИ и глобальных катастрофах неизбежно привлекали к себе внимание широких масс. Однако не стоит забывать, что Хокинг был в первую очередь выдающимся физиком-теоретиком, внесшим огромный вклад в наше понимание того, как именно устроено вообще все, что нас окружает.

Стивен Хокинг и актеры из “Теории большого взрыва” / ©The Big Bang Theory

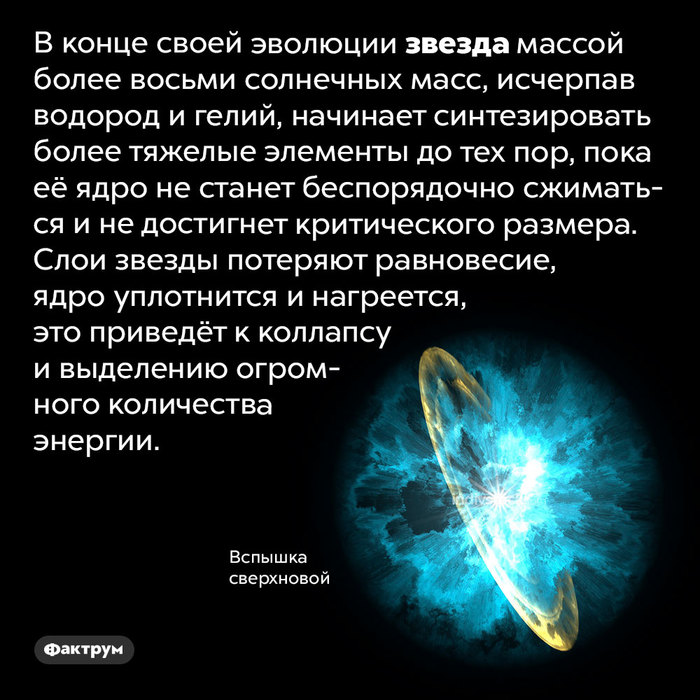

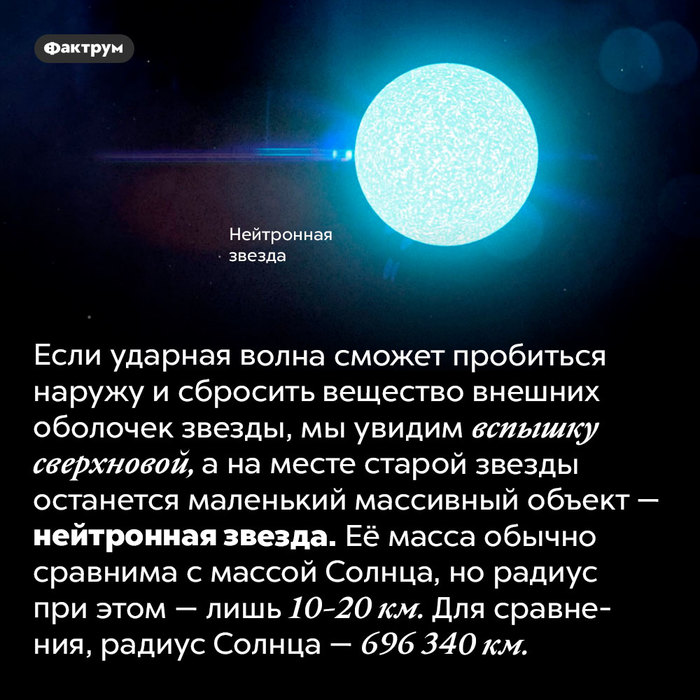

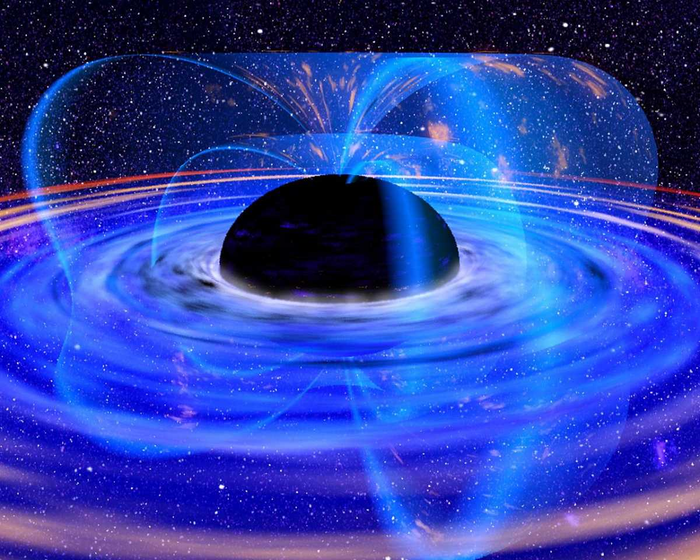

Черные дыры и все, все, все

Наука запомнит Хокинга прежде всего как автора теории черных дыр. Здесь стоит освежить знания. Ученые пришли к выводу о том, что, когда гигантская звезда сжимается после выработки «ресурса» (материал для проведения реакции термоядерного синтеза в ядре рано или поздно заканчивается), гравитация светила становится настолько сильной, что даже свет не может больше покинуть ее пределы. Собственно, область, из которой ничто не может выйти, и назвали черной дырой.

Аккреционный диск горячей плазмы, вращающийся вокруг чёрной дыры / ©wikipedia

Если же говорить о Хокинге, то его главными научными достижениями считаются применение термодинамики к описанию черных дыр и разработка теории о том, что они «испаряются» за счет явления, получившего название «излучение Хокинга». Данная теория гласит, что черная дыра не только поглощает все, что находится вокруг нее, но также и сама испускает различные частицы, что в конечном итоге ведет к ее исчезновению. То есть:

а) некоторые кванты все же могут покидать пределы черной дыры;

б) черные дыры существуют невечно

В центре внимания ученого оказалось рассмотрение спонтанного возникновения т. н. виртуальных частиц на горизонте событий черной дыры. Эти частицы «встречаются», «разлучаются» и аннигилируются. Вблизи черной дыры одна часть такой пары может упасть в нее: в этом случае вторая не будет иметь пары для аннигиляции, превратившись в радиацию, которую и излучает черная дыра. Подобные эффекты исследователи смогли наблюдать во время экспериментов на ускорителе заряженных частиц. Их удалось «растащить», затратив некоторое количество энергии, что подтвердило предположения Хокинга.

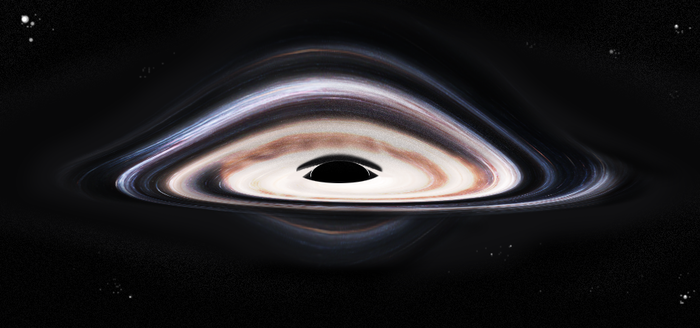

Рисунок художника: оптическое искажение аккреционного диска вокруг чёрной дыры / ©wikipedia

Этим достижения ученого не ограничиваются. Превращение виртуальных частиц в частицы реальные (с массой, спином, энергией и прочими характеристиками) потребует энергии. Их возникновение «из ничего» вступает в противоречие с законом сохранения энергии. Хокинг рассчитал, что черная дыра в результате такого превращения теряет часть энергии, равной той, которой обладала частица, улетевшая «наружу». При этом черной дыре неоткуда брать энергию, кроме как из своей массы. Так что со временем она испаряется. Ряд специалистов полагают, что эксперименты на Большом адронном коллайдере (БАКе) могут привести к возникновению мини-черных дыр, которые смогут уничтожить человечество. Между тем концепция излучения Хокинга утверждает, что такие черные дыры быстро испарятся.

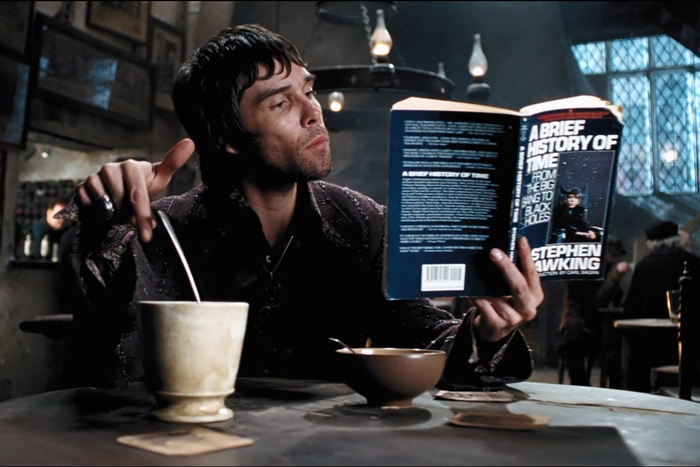

Труды Стивена Хокинга также дали новый толчок к изучению прошлого и будущего всей Вселенной. Достаточно вспомнить его научно-популярную книгу «Краткая история времени», вышедшую в 1988 году. «Мне казалось, что когда начнется сжатие, Вселенная вернется в упорядоченное состояние. В таком случае, с началом сжатия время должно было повернуть вспять. Люди в этой стадии проживали бы жизнь задом наперед и молодели по мере сжатия Вселенной», — заявил ученый. Между тем попытки создать стройную математическую модель, описывающую такие явления, не увенчались успехом, так что Хокингу в конечном итоге пришлось признать свою неправоту. Ошибка, по мнению исследователя, заключалась в использовании слишком примитивной модели Вселенной. Новые расчеты показали, что время не повернет свой ход вспять, когда Вселенная начнет спрогнозированное сжатие. Есть, впрочем, и другой вариант, при котором Вселенная продолжит расширение. В любом случае ни один из вышеперечисленных сценариев не сулит человечеству ничего хорошего.

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Узник Азкабана». Волшебник, читающий «Краткую историю времени» / ©harrypotter

Кстати, историю Вселенной невозможно рассматривать в отрыве от другого вопроса — существования разумных форм жизни вне Земли. Здесь Хокинг придерживался мнения, что человечество рискует повторить судьбу коренных народов Америки, так как более высокоразвитая цивилизация непременно начнет полностью доминировать над менее развитой, что может привести к почти полному уничтожению последней.

Данные тезисы, впрочем, лежат уже в несколько иной плоскости, оторванной от «классической» науки и приближенной к миру научной фантастики. Стоит повториться: именно в этом все величие Стивена Хокинга. Он смог совместить выдающиеся научные открытия и популяризацию науки, сделавшей их понятными и интересным широким слоям населения.

ТЕОРИИ РОЖДЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ

ТЕОРИИ РОЖДЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ

Big Bang или же нет?

Точная Хронология событий

Эпоха охлаждения-Со снижением плотности и температуры внутри Вселенной начало происходить и снижение энергии в каждой частице. Это переходное состояние длилось до тех пор, пока фундаментальные силы и элементарные частицы не пришли к своей нынешней форме. Так как энергия частиц опустилась до значений, которые можно сегодня достичь в рамках экспериментов, действительное возможное наличие этого временного периода вызывает у ученых куда меньше споров. Например, ученые считают, что на 10-11 секунде после Большого взрыва энергия частиц значительно уменьшилась. Примерно на 10-6 секунде кварки и глюоны начали образовывать барионы — протоны и нейтроны. Кварки стали преобладать над антикварками, что в свою очередь привело к преобладанию барионов над антибарионами. Так как температура была уже недостаточно высокой для создания новых протонно-антипротонных пар (или нейтронно-антинейтронных пар), последовало массовое разрушение этих частиц, что привело к остатку только 1/1010 количества изначальных протонов и нейтронов и полному исчезновению их античастиц. Аналогичный процесс произошел спустя около 1 секунды после Большого взрыва. Только «жертвами» на этот раз стали электроны и позитроны. После массового уничтожения оставшиеся протоны, нейтроны и электроны прекратили свое беспорядочное движение, а энергетическая плотность Вселенной была заполнена фотонами и в меньшей степени нейтрино. В течение первых минут расширения Вселенной начался период нуклеосинтеза (синтез химических элементов). Благодаря падению температуры до 1 миллиарда кельвинов и снижения плотности энергии примерно до значений, эквивалентных плотности воздуха, нейтроны и протоны начали смешиваться и образовывать первый стабильный изотоп водорода (дейтерий), а также атомы гелия. Тем не менее большинство протонов во Вселенной остались в качестве несвязных ядер атомов водорода. Спустя около 379 000 лет электроны объединились с этими ядрами водорода и образовали атомы (опять же преимущественно водорода), в то время как радиация отделилась от материи и продолжила практически беспрепятственно расширяться через пространство. Эту радиацию принято называть реликтовым излучением, и она является самым древнейшим источником света во Вселенной. С расширением реликтовое излучение постепенно теряло свою плотность и энергию. Реликтовое излучение простирается во всех направлениях и на расстояние около 13,8 миллиарда световых лет, однако оценка его фактического распространения говорит примерно о 46 миллиардах световых годах от центра Вселенной.

Что не так с теорией Большого взрыва

ИЗ ТЕОРИИ СЛЕДУЕТ, что все планеты и звёзды образовались из пыли, размётанной по космосу в результате взрыва. Но что предшествовало ему, неясно: здесь наша математическая модель пространства-времени перестаёт работать. Вселенная возникла из начального сингулярного состояния, к которому не применить современную физику. Теория также не рассматривает причины возникновения сингулярности или материи и энергии для её возникновения. Считается, что ответ на вопрос о существовании и происхождении начальной сингулярности даст теория квантовой гравитации.

БОЛЬШИНСТВО КОСМОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ, что полная Вселенная имеет размер намного больший, чем наблюдаемая часть — сферическая область с диаметром примерно 90 млрд световых лет. Мы видим только ту часть Вселенной, свет от которой успел достичь Земли за 13,8 млрд лет. Но телескопы становятся всё лучше, мы обнаруживаем всё более дальние объекты, и пока нет оснований считать, что этот процесс остановится.

С МОМЕНТА БОЛЬШОГО ВЗРЫВА ВСЕЛЕННАЯ РАСШИРЯЕТСЯ С УСКОРЕНИЕМ. Сложнейшая загадка современной физики — вопрос о том, что вызывает ускорение. Согласно рабочей гипотезе, во Вселенной содержится невидимая составляющая, называемая «тёмной энергией». Теория Большого взрыва не объясняет, будет ли Вселенная расширяться бесконечно, и если да, то к чему это приведёт — к её исчезновению или чему-то ещё.

ХОТЯ НЬЮТОНОВСКУЮ МЕХАНИКУ ПОТЕСНИЛА РЕЛЯТИВИСТСКАЯ ФИЗИКА, её нельзя назвать ошибочной. Тем не менее восприятие мира и модели для описания Вселенной полностью изменились. Теория Большого взрыва предсказала ряд вещей, которые не были известны до того. Таким образом, если на её место придёт другая теория, то она должна быть похожей и расширить понимание мира.

Каждый атом, как известно, состоит из еще меньших частиц – электронов, которые кружатся вокруг ядра, состоящего из протонов и нейтронов. Протоны и нейтроны, в свою очередь, состоят из еще меньших частиц – кварков. Но теория струн утверждает, что на кварках дело не заканчивается. Кварки состоят из крошечных извивающихся нитей энергии, которые напоминают струны. Каждая из таких струн невообразимо мала. Универсальная теория (она же теория всего сущего) содержит всего несколько уравнений, которые объединяют в себе всю совокупность человеческих знаний о характере взаимодействий и свойствах фундаментальных элементов материи, из которых построена Вселенная. Сегодня теорию струн удалось объединить с концепцией суперсимметрии, в результате чего родилась теория суперструн, и на сегодняшний день это максимум того, что удалось добиться в плане объединения теории всех четырех основных взаимодействий (действующих в природе сил). Сама по себе теория суперсимметрии уже построена на основе априорной современной концепции, согласно которой любое дистанционное (полевое) взаимодействие обусловлено обменом частицами-носителями взаимодействия соответствующего рода между взаимодействующими частицами (см. Стандартная модель). Для наглядности взаимодействующие частицы можно считать «кирпичиками» мироздания, а частицы-носители — цементом. В рамках стандартной модели в роли кирпичиков выступают кварки, а в роли носителей взаимодействия — калибровочные бозоны, которыми эти кварки обмениваются между собой. Теория же суперсимметрии идет еще дальше и утверждает, что и сами кварки и лептоны не фундаментальны: все они состоят из еще более тяжелых и не открытых экспериментально структур (кирпичиков) материи, скрепленных еще более прочным «цементом» сверхэнергетичных частиц-носителей взаимодействий, нежели кварки в составе адронов и бозонов. Естественно, в лабораторных условиях ни одно из предсказаний теории суперсимметрии до сих пор не проверено, однако гипотетические скрытые компоненты материального мира уже имеют названия — например, сэлектрон (суперсимметричный напарник электрона), скварк и т. д. Существование этих частиц, однако, теориями такого рода предсказывается однозначно.

Картину Вселенной, предлагаемую этими теориями, однако, достаточно легко представить себе наглядно. В масштабах порядка 10–35 м, то есть на 20 порядков меньше диаметра того же протона, в состав которого входят три связанных кварка, структура материи отличается от привычной нам даже на уровне элементарных частиц. На столь малых расстояниях (и при столь высоких энергиях взаимодействий, что это и представить немыслимо) материя превращается в серию полевых стоячих волн, подобных тем, что возбуждаются в струнах музыкальных инструментов. Подобно гитарной струне, в такой струне могут возбуждаться, помимо основного тона, множество обертонов или гармоник. Каждой гармонике соответствует собственное энергетическое состояние. Согласно принципу относительности (см. Теория относительности), энергия и масса эквивалентны, а значит, чем выше частота гармонической волновой вибрации струны, тем выше его энергия, и тем выше масса наблюдаемой частицы.

Однако, если стоячую волну в гитарной струне представить себе наглядно достаточно просто, стоячие волны, предлагаемые теорией суперструн наглядному представлению поддаются с трудом — дело в том, что колебания суперструн происходят в пространстве, имеющем 11 измерений. Мы привыкли к четырехмерному пространству, которое содержит три пространственных и одно временное измерение (влево-вправо, вверх-вниз, вперед-назад, прошлое-будущее). В пространстве суперструн всё обстоит гораздо сложнее Физики-теоретики обходят скользкую проблему «лишних» пространственных измерений, утверждая, что они «скрадываются» (или, научным языком выражаясь, «компактифицируются») и потому не наблюдаются при обычных энергиях.

Таким образом теория струн предсказывает существование дополнительных измерений пространства и, возможно, наличие других вселенных в этом суперпространстве, а то, что мы называем Большим взрывом, могло быть столкновением нашей Вселенной с другой.