Что было модно в 18 веке в россии

Мода 18 века в России

Для России 18 век – эпоха реформ и перемен, и в «ношении платья» в том числе. На смену сарафанам, закрытым рубахам, кокошникам и кичкам по приказу Петра Великого входят в моду платья «на манер немецкого или французского».

История моды 18 века

Мода 18 века почти полностью зависела от фавориток французского короля. Новинкам из Парижа подражали не только в Европе, но и в России, только недавно ставшей перенимать европейский образ жизни благодаря петровским реформам. В моду начала 18 века вошли шнуровые корсеты, сильно декольтированные распашные платья – гродетуры, колоколоподобные юбки. Они одевались на специальный каркас из китового уса – панье. Позже появляются фижмы из проволоки или конского волоса, а затем кринолин и турнюр. Шились туалеты из тяжелых тканей – парчи, атласа, муара. В торжественных случаях к платью прикреплялся шлейф. Чем родовитее была дама, тем длиннее был шлейф.

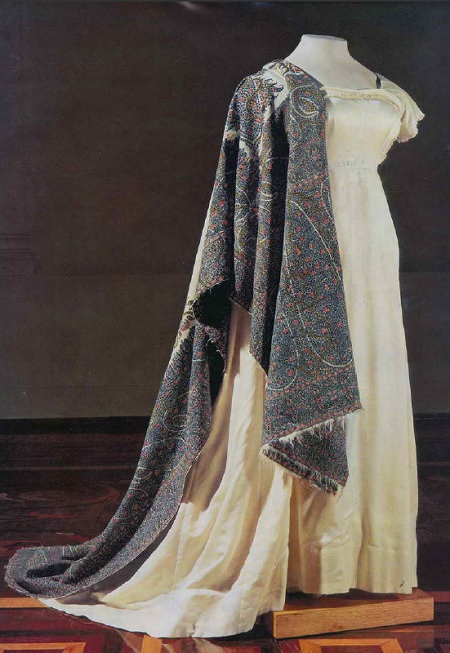

Конец 18 века знаменуется расцветом античной моды. Резко исчезают всякие «ухищрения» по созданию пышных форм, верхние юбки быстро сужаются. В моду входят платья с узким лифом, стянутым под грудью, из легких тканей светлых тонов. Непременным атрибутом костюма являются панталоны и белые кружевные чулки.

Самым невероятным изобретением женской моды 18 века, пожалуй, можно назвать многоярусные прически, иногда достигавшие в высоту более метра. Они могли представлять собой парусные суда, архитектурные сооружения, в волосы вплетались цветы, тушки птиц. Все это покрывалось несметным количеством пудры. После Французской Революции прически резко меняются. Монументальные сооружения на голове сменяются гладкими пучками, убранными в ленты.

Так одевались знатные дамы. А вот женщины простых сословий по-прежнему предпочитали простой сарафан с рубахой, а чуть позже – длинную юбку с блузой. Волосы заплетали в косу. Как можно было бы работать в поле или прачкой с турнюром и метровой башней на голове?

Женская мода 18 века – это роскошь и пышность, аскетизм и нежность. Все это было.

Тирания моды и русский стиль во второй половине XVIII века

Белла Адцеева, РИА Новости.

Реформы в области одежды, которые начал в России царь Петр I, продолжила императрица Елизавета Петровна: ее царствование запомнилось пышными балами и так называемой “тиранией моды”. А вот Екатерина II, пришедшая на смену требовательной Елизавете, позволила боярам руководствоваться собственным вкусом и вернула моду на русский стиль.

Модный диктат Елизаветы Петровны

Императрица Елизавета Петровна, дочь Петра I и Екатерины I, превратила моду и западные манеры практически в диктатуру, ничуть не уступая в этом своему отцу, который собственноручно срезал бороды боярам. Но, если в петровское время предпочтение отдавалось немецким костюмам, то Елизавета Петровна своими указами окончательно ввела моду на французское платье и барочный стиль. Именно в нем были обставлены торжественные встречи и балы времен ее правления. При Елизавете среди дворянок стало обязательным переодеваться несколько раз в день. Разные платья предназначались для завтрака и утреннего приема гостей, дневного времени и вечернего выхода в свет.

Сама императрица была ревностной модницей и неизменно первой встречала торговцев с французских кораблей, прибывающих в Петербургский порт. Русский дипломат в Париже из-за постоянных трат на чулки, ткани, обувь и наряды для императрицы был на грани разорения. Вместе с платьями и украшениями в Россию на кораблях приезжали “модные куклы” пандоры. Пандоры стали европейским вариантом уличных чучел, которые выставлялись в городе еще при Петре I в качестве образца идеального внешнего вида подданных. Пандоры предварили появление модных журналов, пришедших в Россию ближе к концу XVIII века.

Говоря о моде эпохи Елизаветы Петровны, более уместно описывать не фасоны, а личные пристрастия императрицы: несоответствие костюма ее вкусу и неподобающий внешний вид кого-то из окружения могли обернуться настоящей расправой. О пышности и вычурности нарядов императрицы можно судить по ее портретам, написанным живописцами XVIII века.

Устраивая прием в загородном дворце, Елизавета Петровна требовала от гостей не только торжественности во внешнем виде, но и совпадения нарядов по цветовой гамме с интерьерами дворца и сада. «В Большом Петергофском дворце при Елизавете на торжественных выходах и балах дамы и кавалеры должны были надевать особые «петергофские платья», гармонирующие с наружной окраской дворца и зеленым и белым цветами сада с фонтанами, – пишет академик Дмитрий Лихачев. – Дворец в соответствии с темной зеленью сада и белизной фонтанных струй также красился при Елизавете в зеленый и белый цвета».

Однако этим изобретательность «модной» императрицы не ограничивалась. В 1744 году она ввела новую форму развлечений: теперь на придворных маскарадах мужчинам предписано было появляться в женских нарядах, а женщинам – в мужских. Нововведение, нетрудно догадаться, вызвало недовольство среди бояр, однако ослушаться Елизавету Петровну никто не смел. Такие светские мероприятия назывались «превращенными куртагами». О них в своих записках вспоминала Екатерина Великая: «…мужчины в огромных юбках на китовых усах, одетые и причесанные точно так, как одевались дамы на куртагах; а дамы в мужских придворных костюмах. Такие метаморфозы вовсе не нравились мужчинам, большая часть их являлась на маскарад в самом дурном расположении духа, потому что они не могли не чувствовать, как они безобразны в дамском наряде. С другой стороны, дамы казались жалкими мальчиками; кто был постарше, того безобразили толстые короткие ноги; и из всех них мужской костюм шел только к одной императрице. При своем высоком росте и некоторой дюжести она была чудно хороша в мужском наряде». Екатерина II, вступившая на престол после смерти Елизаветы Петровны, отмечала также, что с помощью «правильного» наряда можно было легко заслужить милость Елизаветы, чем сама будущая правительница успешно пользовалась.

«Офранцуженный сарафан» Екатерины Великой

Русское дворянство за полвека окончательно привыкло к европейским фасонам и к тому, что вся одежда либо привозилась из Европы, либо шилась под заказ на манер французского или немецкого платья. Но в шестидесятые годы восемнадцатого века традиционно русские элементы костюма вдруг не только выходят из-под запрета, но и становятся модными. Интересно, что это произошло с восшествием на престол Екатерины II, не имевшей ни капли русской крови: новая императрица считала, что необходимо воспитывать в российских подданных национальную гордость и ощущение самодостаточности.

Европейский наряд не попал в опалу, как русский при Петре, но с самого начала своего царствования Екатерина стала одеваться в русское платье, подавая пример придворным дамам. «Государыня была в русском наряде – светло-зеленом шелковом платье с коротким шлейфом и в корсаже из золотой парчи, с длинными рукавами. Она казалась сильно нарумяненною, волосы ее были низко причесаны и слегка посыпаны пудрой; головной убор весь унизан бриллиантами», – писал англичанин, побывавший при русском дворе.

Русские элементы вводились в костюм ненавязчиво, служа формой национальной самоидентификации, при этом подданным было позволено следовать общеевропейской моде. Основными деталями, привнесенными Екатериной, стали длинные висячие рукава и короткий шлейф. Часто платья времен Екатерины II называли «офранцуженным сарафаном». Императрица стремилась избавиться от чрезмерной роскоши времен ее предшественницы. Придворным боярам она предписывала носить одинаковые костюмы для демонстрации «единства стоящей над нацией элиты», а для женщин теперь стали шить наряды в соответствии с должностями их мужей. Вообще же требования и регламент одежды при Екатерине II были куда более свободными, чем в начале и середине XVIII века.

Фижма, табакерка и «фрегат» на голове

Во второй половине XVIII века основу мужского гардероба составляли рубаха, кафтан, камзол, панталоны, чулки и башмаки. Рубаху обычно шили из льняной ткани или батиста, с прямым разрезом и оборками. Пуговицы были жемчужные или золотые, украшенные драгоценными камнями. Поверх рубашки надевали камзол, который повторял крой кафтана и виднелся из-под него. Панталоны и кафтан обычно шили из одной ткани – чаще всего это был шелк, бархат или парча. Кафтан также часто подбивали мехом. Застегивался он на две пуговицы.

Ближе к концу века кафтан заменил фрак – новая модная одежда родом из Франции. Изначально фрак был предназначен для верховой езды, поэтому из соображений удобства его полы были разной длины. Однако позже фрак стали носить и люди невоенные, его начали надевать на торжественные приемы. Обычно фрак шили из бархата, сукна или шелка, самыми распространенными цветами были зеленый, черный, голубой и фиолетовый.

Обувь не была предназначена для правой и левой ноги: колодка башмаков делалась прямой, и каждый был вынужден разнашивать их самостоятельно. Из-за толстой подошвы и высокого каблука в таких башмаках было достаточно тяжело ходить, и в XVIII веке многие мужчины брали уроки правильной походки у иностранных преподавателей.

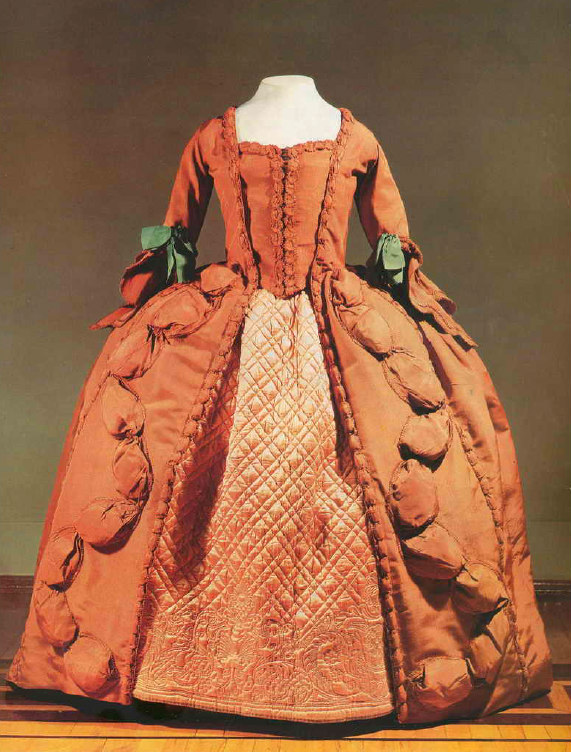

Отличительной чертой женской моды того времени стала торжественность. К пышным платьям стали прикреплять шлейф, а под юбку ниже поясницы привязывали турнюр (подушку), что вкупе с тугой шнуровкой корсета сильно изменяло женскую фигуру. Платья в это время были настолько громоздкими и пышными, что на один наряд иногда уходило до 40 метров ткани (очень много материала шло на ленты, банты и прочие украшения). В начале столетия каркас юбки делался из китового уса и был достаточно крепким, но позже появились более удобные фижмы из проволоки, что позволило женщинам в нарядных платьях проходить в узкие двери, сжимая объемную юбку. Фижмы стали предшественниками кринолинов, которые использовались вплоть до 60-х годов XIX века. Длина платья должна была обязательно доходить до пола, полностью закрывая щиколотки, показывать которые считалось неприличным.

В годы правления Елизаветы Петровны одежда бояр строго регламентировалась. Модные указы Елизаветы воспринимались как приказание. «Дамам – кафтаны белые тафтяные, обшлага, опушки и юбки гарнитуровые зеленые, по борту тонкий позумент, на головах иметь обыкновенный папильон, а ленты зеленые, волосы вверх гладко убраны; кавалерам – кафтаны белые, камзолы, да у кафтанов обшлага маленькие, разрезные и воротники зеленые… с выкладкой позумента около петель и притом у тех петель чтоб были кисточки серебряные ж, небольшие», – наказывала императрица. С воцарением Екатерины II бояре получили возможность руководствоваться собственными предпочтениями и модой, а не пристрастиями императрицы.

Вместе с французскими платьями в моду вошло множество аксессуаров, ставших для придворных бояр необходимостью. Одна из таких бытовых деталей – табакерка, имевшая как практическое, так и декоративное значение.

Презентация «Моды России XVIII века»

Описание презентации по отдельным слайдам:

Моды России XVIII века Автор презентации: преподаватель МХК НОУ «Ногинская гимназия» Бабич Татьяна Васильевна

«Стрижка» платьев и бород. В 1700 г. по Москве был объявлен царский указ об упразднении старомодного русского платья. В городе на видных местах вывесили образцы новой одежды. Пошив и продажа старой запрещались. Одновременно Петр велел мужчинам брить бороды. Непокорным боярам царь стриг их собственноручно. Правда, имея деньги, можно было откупиться от принудительного бритья. Уплативший пошлину получал так называемый «бородовой знак»

Камзол, кафтан, кюлоты. Наряд русского дворянина в XVIII в. изменился до неузнаваемости

На свое тело дворянин надевал белоснежную рубашку с кружевными манжетами и воротником, а на шею повязывал галстук в виде косынки или ленты. Поверх рубашки носили узкий камзол, который мог не иметь рукавов и заменял жилет. Шили камзол из ярких шелковых тканей, украшали вышивкой и множеством пуговиц. Причем застегивали только верхнюю их половину, остальные служили для красоты.

Сверху на камзол надевали приталенный кафтан из плотного шелка или бархата, доходивший почти до колен. Кафтан имел широкие рукава с обшлагами и два больших кармана по бокам. Борта и обшлага рукавов украшались золотым или серебряным шитьем и нарядными металлическими пуговицами, хотя обычно кафтан носили нараспашку.

Мужчины носили брюки до колена, которые были украшены, пряжками, брошью или кнопками. Из верхней одежды они предпочитали приталенное пальто, а в качестве головного убора выбирали треуголку. Зимой и летом актуальны были брюки до колен. Носков в 18 веке не носили, вместо них предпочитали панталоны. Мужская обувь была украшена пряжкой и называлась туфлями.

Законодательницей мод в XVIII в. была Франция. Поэтому многие предметы одежды того времени имеют французские названия, например кюлоты — короткие, доходившие до колен, мужские штаны. Под коленом они застегивались на пуговицу. С кюлотами носили белые шелковые чулки. Мужской обувью служили тупоносые туфли на невысоком каблуке с металлическими пряжками или высокие сапоги — ботфорты. Туалет мужчины дополняли перчатки, карманные часы на цепочке и трость—особый предмет гордости щеголей.

Голова портного или Юпитера? В XVIII в. в моду вошел парик. При всех неудобствах он имел немалые преимущества: скрывал лысину, долго сохранял форму и придавал своему владельцу представительный вид. Мужские парики на протяжении столетия не раз меняли свою форму.

В петровское время носили длинный парик под названием «львиная грива». Он состоял из трех прядей — одна спускалась на спину, две другие—на грудь. В 30е гг. получил распространение парик «прусская коса». Ему на смену во второй половине столетия пришел «крысиный хвост»: сзади тоненькая косичка, а над висками — завитые букли.

Шляпа считалась обязательной принадлежностью костюма. Дворянину она была необходима для галантных поклонов. В петровское время носили треуголку—шляпу с тремя углами, которую надевали острым углом вперед. Громоздкую и неудобную, ее со временем сменила двууголка, которая складывалась и занимала меньше места. Столь же неотъемлемым атрибутом костюма дворянина была шпага.

В восемнадцатом веке женская мода претерпевала серьезные изменения. Ткань стала легче, ее окрашивали в более нежные тона. Были отданы предпочтения комфорту, но стиль все же оставался на первом месте.

Женский костюм состоял из двух юбок—нижней, глухой, и верхней, распашной. Иная юбка с фижмами была настолько широка, что дама едва могла достать ее края кончиками пальцев. Шили платья из тяжелых цветных шелковых тканей — парчи, атласа и украшали кружевами, бантами, вышивкой.

Женщины носили корсет. Он сужал талию и придавал фигуре стройность. Правда за это дамам приходилось платить дорогую цену: в корсете было тесно, неловко, тяжело дышалось. Под нижнюю юбку пододевали фижмы — привязанный к поясу каркас, сильно расширяющий платье в боках.

Дама, одетая в нарядное платье, подчеркивающее тонкую талию, узкие плечи и округлую линию бедер, напоминала изящную фарфоровую статуэтку.

Из обуви дамы носили изящные остроносые туфли на высоком изогнутом каблуке, сшитые из атласа или тонкой кожи. Высокий каблук изменял осанку и походку: спина выпрямлялась, грудь подавалась вперед, шаги становились маленькими и осторожными. Умению красиво ходить аристократки учились у преподавателей танцев.

Костюм благородной дамы дополняла невероятно сложная прическа. Она могла достигать полуметровой высоты. Такую прическу делали при помощи проволочного каркаса, убранного волосами, лентами, кружевами, перьями, нитями жемчуга, а иногда живыми цветами и даже свежими фруктами.

Одним из необъяснимых увлечений XVIII века были мушки. Их вырезали из бархата или шёлка чёрного цвета, иногда вправляли маленькую жемчужину, камушек или блёстку. Формы бывали всевозможные – от кружочка и звёздочки до экипажа и зверька. Положение мушки могло означать весь набор любезностей и намёков, от «я согласна» до «я неприступна». Считалось приличным носить 2-3 мушки, но находились любители шокировать общество и появлялись с 15 мушками. У дам, терявших мушки во время празднеств, имелась крохотная золотая мушечница с запасом.

Особое значение для дамы в XVIII в. имел веер. С его помощью можно было не только освежиться. Веер позволял скрыть непристойный смешок или незаметно для других шепнуть словцо соседу. На веерах писали любовные письма, тексты полюбившихся песенок. В умелых руках веер мог разговаривать: «Я замужем», — сообщала дама, обмахиваясь развернутым веером. «Вы мне безразличны», — объяснял ее веер, закрываясь. «Будьте решительны», — призывал веер, сложенный стрелой.

ВЫВОД. Новый европейский костюм, введенный Петром I, отличался от традиционного русского. Теперь дворянина, одетого в него, невозможно было спутать с человеком из народа.

Во время пожара в Москве в 1753 г. у императрицы Елизаветы Петровны сгорело четыре тысячи платьев. Несмотря на это, после ее смерти осталось еще 15 тысяч платьев, частью совсем не ношенных.

Парадное платье князя Г. А. Потемкина-Таврического, усыпанное бриллиантами, стоило 200 тысяч рублей, что соответствовало годовому оброку 40 тысяч крестьян. Мужчина XVIII в. с бритым лицом, одетый в узкий цветастый кафтан и парик был похож на женщину. Даже гвардейские офицеры братья Орловы, обладавшие богатырским телосложением, в модных костюмах того времени казались лишенными мужественности.

В Оружейной палате хранится свадебное платье Екатерины II. Талия его настолько тонка (48 см), что, кажется, ее можно охватить пальцами рук.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 1. Из каких предметов одежды состоял костюм дворянина в XVIII в.? 2. Известно, что мужчины поначалу очень болезненно отнеслись к брадобритию. Чем вы это можете объяснить? 3. Какими достоинствами обладал парик? А как вы думаете, были ли в ношении парика свои недостатки? 4. Из каких предметов одежды состоял костюм дамы в XVIII в.? Могли ли так одеваться женщины из простых сословий? Почему? 5. Как женщины украшали себя? 6. Какие муки испытывали модницы? 7. Как женщины использовали веер? 8. Вы согласились бы носить костюм XVIII в. 9. На иллюстрации вы видите один из знаменитых парных портретов галантного века. Кто автор и с кого он писал целую серию подобных портретов?

Курс повышения квалификации

Дистанционное обучение как современный формат преподавания

Курс повышения квалификации

Современные методы арт-терапии: базовые техники

Курс повышения квалификации

Правополушарная живопись

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Номер материала: ДБ-606410

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

Учителя о ЕГЭ: секреты успешной подготовки

Время чтения: 11 минут

АСИ организует конкурс лучших управленческих практик в сфере детского образования

Время чтения: 2 минуты

Дума проведет расследование отклонения закона о школьных онлайн-ресурсах

Время чтения: 2 минуты

Итоговое сочинение успешно написали более 97% выпускников школ

Время чтения: 2 минуты

Учителя о ЕГЭ: секреты успешной подготовки

Время чтения: 11 минут

При детском омбудсмене в России создадут платформу для взаимодействия с родителями

Время чтения: 2 минуты

Путин поручил не считать выплаты за классное руководство в средней зарплате

Время чтения: 1 минута

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Костюм и мода в России XVIII века

Русский мужской костюм XIV–XVII вв. (охабень и шапка)

Костюм французского вельможи при дворе Людовика XIV в.

Первый из петровских указов об изменении костюма был издан в январе 1700 года. Согласно ему предписывалось носить платье «на манер венгерского», свободный крой и длина которого были близки старым русским одеждам.

Неизвестный художник. Портрет А. Я. Нарышкиной с детьми. Первая четверть XVIII века.

Б.-К. Растрелли. Восковая персона. 1725 год.

Слева: Г. Преннер. Портрет гр. Я. Е. Сиверса. Середина XVIII века.

Справа: Неизвестный художник. Портрет цесаревны Натальи Петровны. Первая четверть XVIII века.

Проводя реформу костюма, Петр не случайно обратился к французскому образцу. Еще в средние века парижские модные манекены возили по всем странам Западной Европы. И даже во времена Возрождения, этого апогея итальянского искусства, в Венеции на площади св. Марка были выставлены французские манекены, которые показывали богатым горожанам Венецианской республики, как подобает одеваться. Еще большее значение придавали модным манекенам в XVII веке, когда так называемая «Большая Пандора» манекен в придворном платье – и «Малая Пандора» – в домашнем обладали правом неприкосновенности, вследствие чего во время войн сражавшиеся эскадры должны были даже прекращать огонь при проходе кораблей с этими драгоценными посланцами. Влияние Парижа в области моды в этот период все более возрастает, и Франция на долгие годы становится признанной законодательницей мод.

И. Я. Вишняков. Портрет Сарры Фермор. 1745–1750 год.

И. Я. Вишняков. Портрет С. С. Яковлевой. Середина XVIII века.

И. Я. Вишняков. Портрет М. С. Яковлева. Середина XVIII века.

Неизвестный художник. Портрет Сары Грейг. Третья четверть XVIII века.

К середине века весь силуэт костюма становится легче, изящнее. В это время уменьшается ширина складок на подоле кафтана и высота обшлагов. Короткие штаны, дополняющие костюм, в течение этого периода мало изменялись.

В 1780-х годах меняется крой кафтана, он получает стоячий воротник, полы его теперь сильно скашиваются к спинке, открывая низ камзола, уже становится рукав с нешироким манжетом, Причем для костюмов этого периода характерно использование шелка или бархата с мелким геометрическим узором в сочетании с удивительными по богатству и разнообразию приемов и материалов вышивками, исполнявшимися цветными шелками, золотой и серебряной нитью, капителью, блестками, часто с применением цветных зеркальных стекол. В наиболее парадных костюмах пышный растительный узор почти сплошь покрывал грудь, полы и спинку кафтана. Камзол становится значительно короче, утрачивает рукава и превращается в жилет, перед которого богато декорируется. Спинка его в эти годы всегда исполнялась из другой, более простой хлопчатобумажной или льняной ткани и имела шнуровку. Для последней четверти XVIII века характерны несколько фасонов камзолов: с круглым вырезом ворота без воротника, либо с более или менее высоким воротником-стойкой, иногда с отворотами, со срезанными углом полами, либо – после 1785 года – с прямой линией низа.

В особо парадных случаях шьют костюм из золотой и серебряной парчи с вышивкой серебряной или золотой нитью, блестками, используя в качестве декора также вставки из цветной фольги. Повседневное мужское платье горожан исполнялось чаще всего из сукна разных цветов и декорировалось значительно скромнее.

Платье-роба из красно-кирпичного шелка. Середина XVIII века.

Платье мундирное Екатерины II по форме лейб-гвардии конного полка. 1770-е гг.

Довольно широкое распространение в середине XVIII века получает так называемое платье приподнятое, или драпированное в карманах, правда, название его не совсем определяет характер фасона.

Особенность этого туалета заключалась в том, что при помощи конструкции, состоящей из системы колец, пришитых с изнанки юбки верхнего распашного платья на боках и спинке и пропущенных через них тесемок, концы которых закреплялись у карманов, можно было изменять фасон платья, драпируя его в буфы, образующие три закругленные полы – более короткие на боках (как бы крылья) и длинную сзади (хвост). Таким образом платье со шлейфом и складкой «Ватто» превращалось в платье без шлейфа с красиво драпированной юбкой распашного верхнего платья, из-под которой видна была юбка нижняя, как правило, из другой ткани, более или менее богато украшенная по подолу.

И. П. Аргунов. Портрет П. Б. Шереметева. 1753 год.

Д. Г. Левицкий. Портрет архитектора А. Ф. Кокоринова. 1769 год.

Костюм для мальчика парадный из розового и белого атласа с вышивкой. 1780-е гг.

Д. Г. Левицкий. Портрет Е. Н. Хованской и Е. Н. Хрущевой. 1775 г.

Стремление к упрощению силуэта женского платья намечается в 1780-е годы, когда вся ширина юбки сосредоточивается сзади, на смену громоздким фижмам приходит валик из конского волоса, прикреплявшийся сзади на уровне талии. Модными становятся ткани в полосу, для парадных платьев часто в сочетании с роскошной вышивкой. Менее парадные туалеты все чаще начинают исполнять из хлопчатобумажных тканей светлых тонов.

Платье из белого атласа. 1790-е гг.

Из книги: Коршунова Т. Т. Костюм в России XVIII – начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа. Л.: «Художник РСФСР», 1979 г. (отрывок из вступительной статьи).