Что было на месте красной площади

Красная площадь

От пожара до главного катка страны

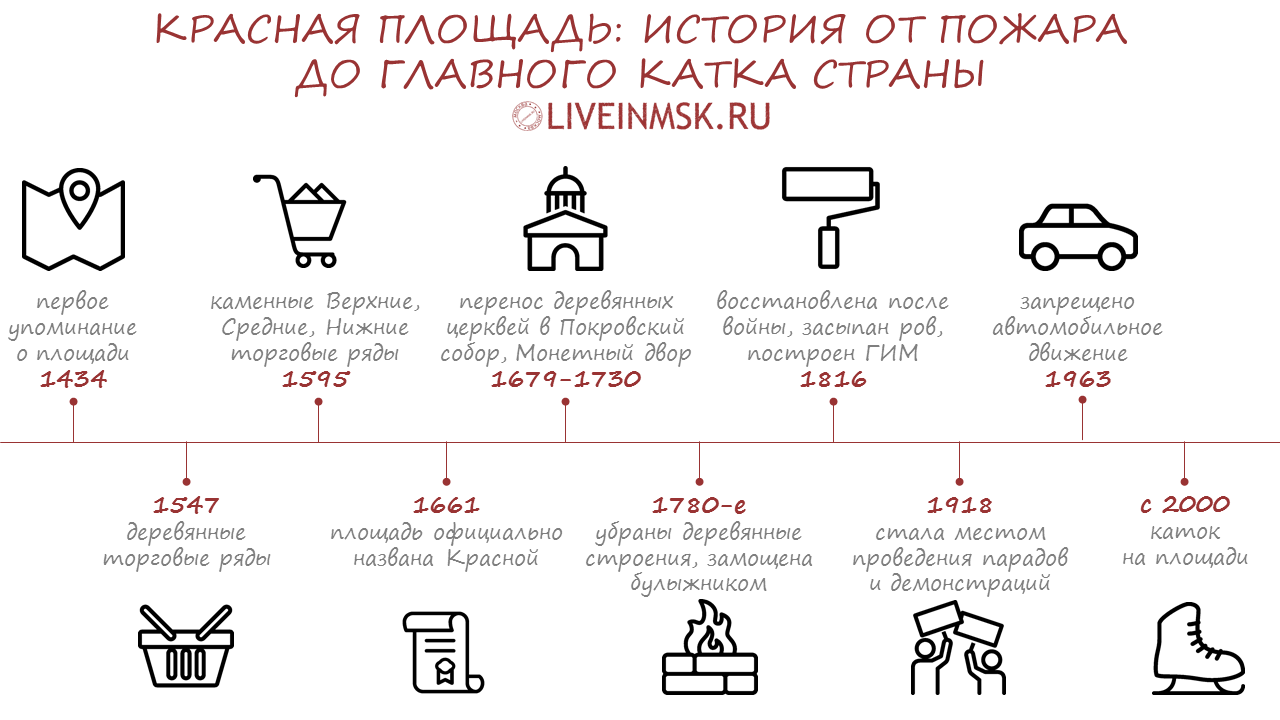

Точно не известно, когда появилась Красная площадь. Сначала тут была просто полоса земли шириной 240 метров, а после строительства в конце XV века новых стен и башен Кремля Иван III запретил застраивать территорию с востока. Все строения убрали, и на их месте появилась площадь (тогда ее еще не называли Красной). Торговать под стенами Кремля разрешали только с рук. И хотя власти сносили лавки-самострои, площадь снова обрастала ими.

Первое имя площади — «Торг» или «Пожар». «Красной» она стала лишь в 1661 году.

Считается, что это название дали по слову «красный» в значении «красивый». Но есть версия, что виновниками «цветного» имени стали торговые ряды, где продавали «красные» ткани. Г.Я. Мокеев и В.Д. Черный обнаружили, что сначала Красная площадь находилась внутри Кремля — там, где сейчас Соборная площадь. Там же было и Лобное место. На площадь выходило Красное крыльцо дворца («самое важное»), куда вели три Красные лестницы. Под крыльцом были Красные ворота. Возможно, отсюда Красная площадь получила название.

После строительства Китайгородской стены Красная площадь оказалась внутри Китай-города. А после пожара 1547 года Иван IV приказал поставить на ее восточной стороне деревянные торговые ряды. В 1595 Борис Годунов заменил их каменными: Верхними (между Никольской и Ильинкой), Средними (между Ильинкой и Варваркой) и Нижними (между Варваркой и Мытным двором).

Парадный вид Красная площадь приобрела только в XVII веке. Тогда ее даже замостили бревнами.

На площади шла бойкая торговля. У Никольских ворот продавали пирожки и блины, возле храма Василия Блаженного — белила и румяна, около Москворецкого моста стояли башмачники. Летом цирюльники брили и стригли прямо под открытым небом, и волосы устилали землю как войлок. Поэтому острословы называли эти места блошиными рядами.

На Красную площадь приходили скоморохи. Сюда же приводили колодников для сбора подаяния. А пока по площади расхаживали яблочники и огуречники, квасники и пирожники, в толпе шныряли карманники. Здесь же москвичи узнавали последние новости и царские указы.

Возле Спасских ворот в XVII веке была биржа безработных священников. Но из-за большого числа домовых церквей на «безместных» попов всегда был спрос. Сюда приходили, чтобы нанять священника служить обедню, и всегда торговались. Дойдя до крайней цены, поп подносил ко рту калач и угрожал закусить. После этого наниматель соглашался, потому что священник не мог служить обедню, если хоть что-то съел. А еще здесь проходили все религиозные церемонии с участием царя и патриарха.

Красную площадь также можно назвать витриной новаций Петра I.

Например, введение нового летоисчисления с 1 января 1700 года — от «Рождества Христова», а не с 1 сентября от «сотворения мира» — сопровождалось «огненными потехами» и стрельбой. Москвичей еще обязали украсить дома и поздравлять друг друга с Новым годом. Образцы украшений выставили на Красной площади.

В 1679-1680 годах из-за угрозы пожаров площадь расчистили, деревянные церкви сломали, а их престолы перенесли в собор Покрова–на-Рву. В 1702-1703 к зданию Главной аптеки пристроили питейный дом «Казанская австерия».

После победы в Северной войне на Красной площади установили триумфальные ворота. В 1730-х годах здесь появился новый корпус Монетного двора, известный как Губернское правление (там при Екатерине II содержали под стражей Радищева и Пугачева).

А в 1780-х годах началась реконструкция Красной площади: убрали деревянные здания, переделали фасады Верхних торговых рядов, вдоль рва поставили торговые лавки, Лобное место очистили от пристроек и передвинули, саму площадь замостили булыжником.

Ну а после войны 1812 года О.И. Бове восстановил Верхние торговые ряды. Тогда же снесли торговые лавки и засыпали ров. В ансамбль площади Бове включил кремлевскую стену и Покровский собор, а Верхние, Средние и Нижние торговые ряды связали ее с Китай-городом. Эта планировка сохраняется.

Со временем Красная площадь утратила торговую функцию — здесь стали проходить торжества события и народные гулянья. Большие изменения произошли в последней четверти XIX столетия, когда на месте Земского приказа построили здание Исторического музея, появилось новое здание Верхних торговых рядов, Средние торговые ряды.

С 1918 года Красная площадь стала главным местом проведения парадов, а перед Сенатской башней устроили трибуну. В 1920-х снесли Воскресенские ворота, так как они мешали проезду техники. Следом за ними разрушили Казанский собор.

Советские планы реконструкции Красной площади были грандиозными. Будь у правительства тогда больше денег, на месте храмов и торговых рядов высилась бы башня Наркомтяжпрома.

В 1934 году объявили конкурс на создание проекта здания Народного Комиссариата тяжелой промышленности (Наркомтяжпрома). Этот комплекс в 110 000 м 3 должен был встать на месте современного ГУМа. Для этого пришлось бы разрушить много исторических памятников.

На первый этап конкурса подали 12 проектов. Среди них были работы братьев Весниных, Константина Мельникова, Алексея Щусева, Бориса Иофана. Через 2 года прошел еще один конкурс. Теперь здание хотели поставить в Зарядье. Но после смерти в 1937 году руководителя Наркомтяжпрома Григория Орджоникидзе начался кризис тяжелой промышленности, и проект заморозили. Больше к нему не возвращались.

Во время Великой Отечественной войны Москву опоясали оборонительными сооружениями. Вокруг центра города создали зону аэростатного заграждения, а на улицах появились баррикады и противотанковые ежи. Так Москва превратилась в неприступную крепость. Маскировка изменила Кремль и Красную площадь до неузнаваемости: погасли звезды на башнях, покрытые защитной краской купола перестали сверкать. С воздуха сердце Москвы смотрелось обычным жилым районом. Казалось, что на месте Красной площади стоят дома, тянутся улицы и переулки, которых никогда не было на карте. Чтобы дезориентировать вражеских летчиков, маскировка скрыла даже излучину Москвы-реки.

А 7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся легендарный парад Красной Армии.

В октябре 1941, когда на подступах к столице шли бои, С.М. Буденного вызвали в Москву и сообщили о дерзком плане.

Командирам частей сообщили, что москвичи хотят посмотреть на войска, готовые отправиться на фронт, и нужно возле Крымского моста устроить небольшой смотр. До поздней ночи 6 ноября участники парада не знали правды. Приняли особые меры, чтобы ни один вражеский самолет не смог проникнуть к Москве.

В день праздника, утром, на заснеженной площади выстроились войска в полном боевом снаряжении. Около 8 часов Ю. Левитан сообщил о начале парада частей Красной Армии в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Парад принимал С.М. Буденный, но, вопреки традиции, речь произнес не принимающий, а сам И.В. Сталин. Тогда он сказал исторические слова.

В ходе парада произошел необычный случай: два танка КВ, замыкавшие колонну техники, внезапно развернулись и поехали обратно. Это вызвало недоумение. Говорили, что танкисты изобразили бегство Красной Армии и так намеренно испортили парад. Но оказалось, что московские улицы обледенели, и один танк забуксовал. Чтобы не останавливать колонну, организаторы решили не выпускать его на площадь. Об этом экипаж танка сообщил по радиосвязи своему командиру. А замыкавшие колонну танкисты услышали это и отправились на помощь. Поэтому решили никого не наказывать.

А 24 июня 1945 года на Красной площади состоялся исторический парад Победы. Чтобы подготовиться к нему, требовалось время.

С 1990-х на Красной площади устраиваются народные гулянья и концерты, а с 2000 года заливают каток.

Сначала сотрудники московского театра «Балет на льду» соорудили бесплатный каток размером 15х30 метров. Но он не прижился, и с 3 декабря 2006 года каждую зиму на площади открывается коммерческий каток.

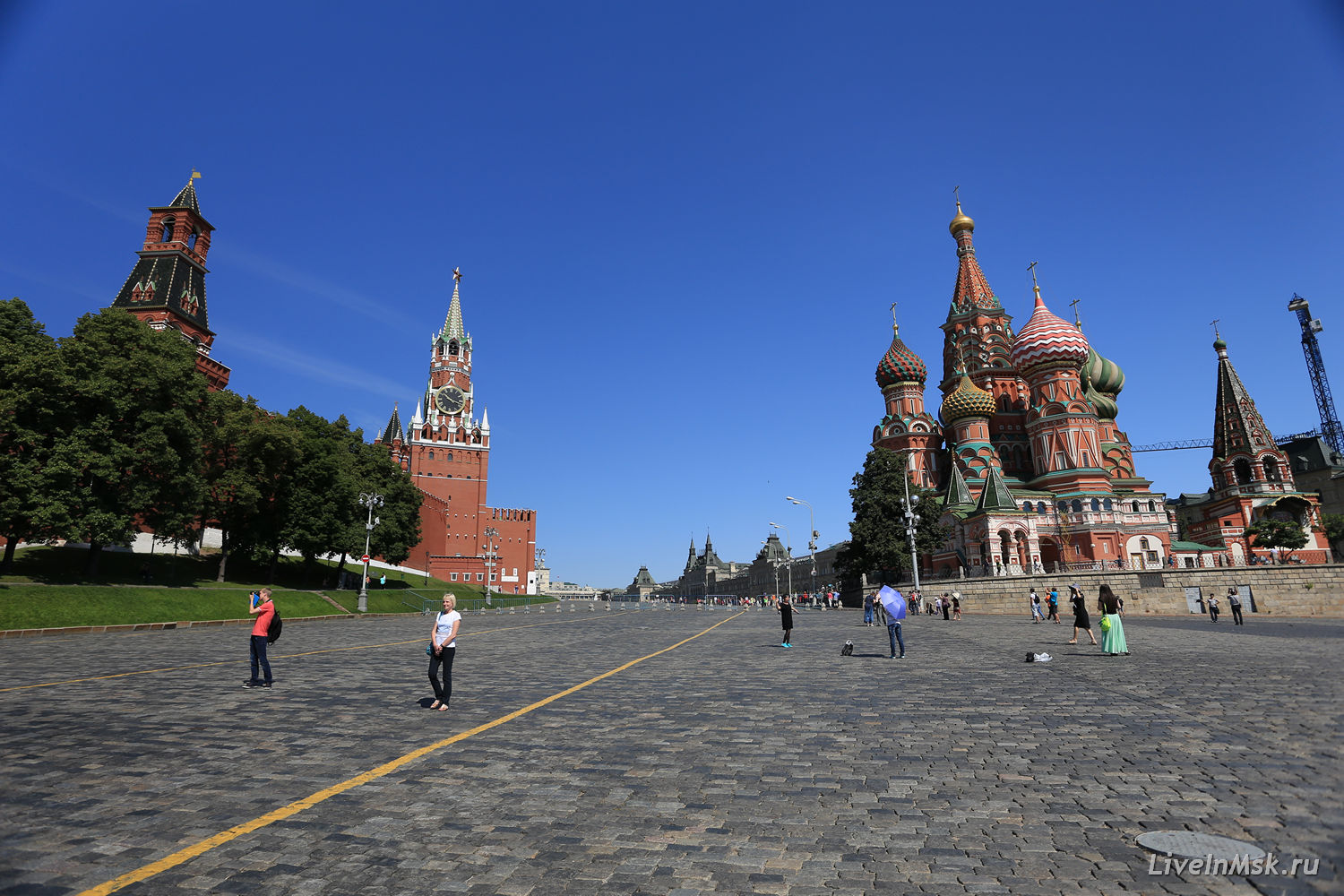

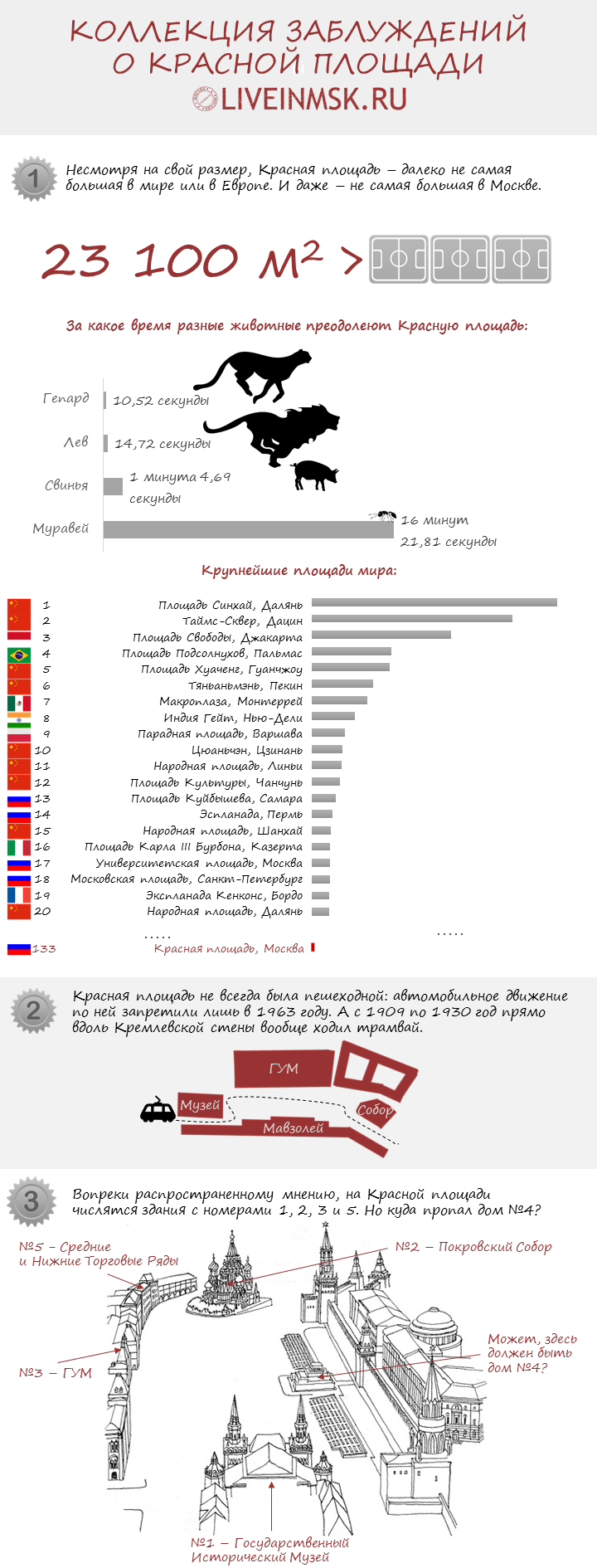

Сейчас Красная площадь — одно из главных туристических мест. Она открыта для посещения даже ночью. Эта пешеходная зона (автомобильное движение запретили еще в 1963 году, а до 1930 года по площади ходили трамваи) вымощена брусчаткой из крымского долерита. Размеры современной Красной площади — 330 метров в длину и 75 метров в ширину. На этих 23 100 м 2 сосредоточено огромное количество памятников истории, а с 1990 года ее уникальный архитектурный ансамбль находится под охраной ЮНЕСКО.

Что находилось на месте Красной площади до XIX века

Выжженная, но не пустующая

Первоначально на месте, где сейчас находится Красная площадь, возникло стихийное торжище. В 1493 году деревянные лавки полностью выгорели, после чего перед Кремлём освободилось пространство шириной в 240 м. Из-за этого события площадку назвали «Пожаром».

С запада её ограничивал кремлевский ров, с юга — холм, именуемый в народе «Взлобьем». С северной стороны возвышались Воскресенские ворота. Добрую сотню лет Пожар считался естественным продолжением Торга, который занимал всю восточную часть.

На выжженной площадке вымостили камнем три улочки: Варварку, Никольскую, Ильинку. В пространстве между ними пристроилось несколько небольших церквей и торговых лавок. Из-за постоянно присутствующей угрозы возгорания в конце XVI столетия было принято решение снести деревянные постройки. Их место заняли каменные купеческие палаты.

Торговая красавица-площадь

Купеческие палаты образовали собой три квартала: Нижние, Средние и Верхние Торговые ряды. В таком виде будущая Красная площадь просуществовала около 200 лет. За это время на ней выросли богатые купеческие усадьбы и Гостиные дворы (здания для оптовой торговли). Поскольку основная масса построек все так же возводились из дерева, то и пожары случались в этом районе города регулярно.

Москва строилась и росла. В 1625 году Кремль обзавелся Спасской башней. Взлобье уже украшал Собор Василия Блаженного. Постепенно площадь стала приобретать благопристойный вид и даже именоваться «красной», то есть красивой. Это определение закрепилось за бывшим Пожаром и теперь уже использовалось как имя собственное.

В официальных документах оно появилось в 1661 году, при Алексее Михайловиче. В годы правления Ивана Грозного Красную также звали и «Большой». Гости из-за границы обычно описывали этот район города как рыночную площадь. Их свидетельства лишний раз подтверждают тот факт, что торговля перед воротами Кремля ни на минуту не останавливалась.

Звериные шкуры и снедь

В Гостиных домах купцы не только продавали снедь, звериные шкуры и прочий скарб, но и жили (преимущественно на верхних этажах). Для обслуживания богатого люда строились многочисленные цирюльни и лавки розничной торговли, регулярно проводились ярмарки. Часть территории южнее Спасских ворот до 1924 года именовали Васильевской площадью. Она была застроена плотнее всего.

В XX веке центральную столичную площадь реконструировали. Часть построек на Масляном переулке снесли, за счет чего открытое пространство стало еще больше. В 1970-ые годы переделали некрополь, дополнили его гранитными трибунами. Красную площадь залили бетоном, а сверху на него положили новую брусчатку. Торговые ряды, цирюльни и ярмарки остались в прошлом.

История Красной площади

Красная площадь – самая известная достопримечательность в Москве. История Красной площади началась в конце 15- го начале 16 века (ориентировочно 1493 год), когда перед стеной Кремля была расчищена полоса просматриваемого пространства, которая достигала в ширину около 240 метров. Причинами обустройства площади историки называют необходимость расширить торговые пространства Москвы, а также обеспечить безопасность важной составляющей города – Кремля.

Вначале эта площадь больше походила на рыночную, и называлась Торг, Пожар, а уже во второй половине 17 века площадь стали называть Красной, что означало красивая.

Самая распространенная версия гласит, что в 1493 году Иван III издал указ, согласно которому все деревянные постройки у стен Кремля должны быть снесены, т.к. они создавали потенциальную опасность пожаров. В результате исполнения этого приказа и появилась площадь — предшественница Красной площади. На площади развернулась мелкая торговля, а со временем стали вновь возводиться деревянные дома, которые периодически сносили. Деревянные постройки продолжали страдать от пожаров, поэтому и площадь стали называть Пожар.

Самым древним сооружением Красной площади, которое есть и сейчас, было Лобное место, которое находилось на развилке напротив Спасской кремлевской башни. Первое упоминание о нем встречается в документах 1547 года. На Лобном месте стоял деревянный помост, с которого оглашались царские указы, позже, в 1597-1598 годах, деревянный помост заменили каменным.

В начале 16 века вокруг стен Кремля был вырыт широкий ров (ширина – 36 м, глубина – 10-12 м), заполняемый водами реки Неглинной. Этот ров назвали именем архитектора Алевиза Фрязина. Через этот защитный ров от пропускных башен были переброшены мосты. В то время, к площади выходили самые главные улицы Москвы, кроме того, недалеко располагались речные пристани – это позволило площади занять место торгового центра Москвы. Когда в 1535-1538 годах была построена Китайгородская стена, то Красная площадь оказалась заключенной в границы Китай-города. После очередного пожара, случившегося в 1547 году, по веленияю Ивана Грозного вдоль восточной стороны площади были построены деревянные торговые ряды. А позже, в период правления Бориса Годунова, они были заменены на каменные. В это время на Красной площади располагались площадки для установки орудий – раскаты, на раскате возле Лобного места стояла знаменитая Царь-пушка.

В числе первых значительных архитектурных сооружений, построенных вне территории Кремля, на посаде, стал Покровский собор, возведенный в 1555-1561 годах по повелению Ивана Грозного в ознаменование победы над Крымским ханством. Существует мнение, что строительство этого храма за стенами Кремля вызвано нелюбовью царя к боярской верхушке. Покровский собор представляет собой комплекс из 9 отдельных церквей, поставленных на одном общем основании.

Переломный период в судьбе Красной площади случился в 17 веке, который был ознаменован значительными архитектурными преобразованиями. В 1624-1625 годах была сооружена Фроловская (сейчас Спасская) башня, ворота которой стали служить для торжественного выхода царствующих особ и высшего духовенства. Именно отсюда начиналось торжественное ществие из Успенского собора к собору Покрова на Рву в Вербное воскресенье. В начале Никольской улицы, примыкавшей к площади, в знак памяти об освобождении Москвы от поляков в 1637 году был построен Казанский собор. В северной части Китай-города находились Воскресенские ворота, через которые в Москву прибывали послы иноземных держав, которые останавливались на подворьях Китай-города. Красную площадь вымостили бревнами, помимо оживленной передвижной торговли, здесь появились винные погреба, кабаки, множество лавок.

В северном конце площади появились административные постройки: Сытный отдаточный двор (здесь выплачивали жалование служилым людям), с южной стороны находилась Тиунская изба (центр управления московскими церквями, занимавшийся сбором налогов и пошлин).

Новый этап преобразований

Очередная волна преобразования началась в 1679-1680 годах. В это время площадь снова расчистили от деревянных построек, деревянные церкви снесли, а их престолы перенесли в собор Покрова на Рву, была надстроена часть кремлевских башен, возведены из камня здания Земского приказа и Монетного двора. В 1702-1703 годах было построено деревянное здание общественного театра – Комедийная хоромина, которое существовало до начала 30-х годов 18 века. Когда в 1701 году над Москвой нависла угроза вторжения шведов, вдоль стен Кремля был насыпан земляной вал с бастионами, а по окончании Северной войны (1700-1721 г.г.) на Красной площади были возведены Триумфальные ворота.

Несмотря на то, что в 18 веке Москва утратила статус столицы, Красная площадь продолжала оставаться местом проведения судьбоносных событий в истории государства. Для прохождения коронации все царствующие особы по-прежнему приезжали в Москву, торжественно въезжая через Воскресенские ворота и Никольскую башню.

Продолжилось формирование Красной площади в 1780 году, когда были вновь снесены деревянные постройки, успевшие вырасти здесь последние годы, перестроены фасады Верхних торговых рядов, вдоль рва протянулись двухэтажные торговые лавки, Лобное место расчищено от построек и перенесено туда, где оно находится сейчас. Красная площадь оказалась окруженной двухэтажными строениями торговых рядов, и получила выраженное продольное направление. В 1804 году Красная площадь была вымощена булыжником.

Красная площадь после Великой отечественной войны 1812 года

Наполеоновские войска нанесли колоссальный ущерб архитектурному облику Москвы, поэтому после окончания Отечественной войны 1812 года в городе начались восстановительные работы, которые в первую очередь коснулись Кремля и Красной площади. В период с 1814 по 1815 годы по проекту архитектора О.И. Бове были восстановлены торговые ряды, торговые лавки вдоль рва снесли, а сам ров засыпали землей. Вдоль стены Кремля высадили в два ряда деревья. В 1818 году перед центральным портиком торговых рядов был установлен памятник Минину и Пожарскому. После этих преобразований Красная площадь перестала исполнять роль рынка, здесь стали проводить различные торжественные мероприятия и народные гуляния. В 1877-1883 годах здание Земского приказа было снесено, а на его месте построили исторический музей, с 1888 по 1891 годы длилось строительство новых торговых рядов (Верхних и Нижних). В 1892 году на Красной площади были установлены электрические фонари. С 1909 по 1930 годы по Красной площади вдоль Кремлевской стены проходили трамвайные рельсы.

После Октябрьской революции (7 ноября по старому стилю) 1917 года Красная площадь стала носить мемориальный характер. 10 ноября 1917 года здесь захоронили красноармейцев, павших в революционных сражениях в Москве. Год спустя, 7 ноября 1918 года В.И. Лениным была открыта мемориальная доска в память о павших, которая была снята в 1950 году во время реставрации Сенатской башни.

Красная площадь в Москве стала местом проведения торжественных военных парадов и демонстраций. После смерти Ленина в 1924 году на Красной площади был возведен деревянный мавзолей, куда поместили тело советского вождя, а в 1930 году по проекту архитектора А.В. Щусева был построен каменный Мавзолей В.И. Ленина. В этом же году Красную площадь замостили брусчаткой, установили трибуны, снесли Казанский собор и Воскресенские ворота (восстановлены в 1994-1996 годах), а памятник Минину и Пожарскому перенесли к Покровскому собору. Перед фасадом ГУМа было открыто движение транспорта. В 1938 году в состав Красной площади вошел Васильевский спуск.

Прямо с парада на Красной площади, состоявшегося 7 ноября 1941 года, солдаты уходили на фронт, и именно на Красной площади состоялся Парад Победы 9 мая 1945 года. В послевоенные годы гостевые трибуны заменили бетонными, у стен Кремля был образован Некрополь. В начале 70-х годов трибуны заменили на гранитные, Некрополь был также реконструирован. Брусчатку, которой была выложена Красная площадь, сняли, залили бетонное основание и на него заново уложили брусчатку.

В начале 90-х годов на Красной площади начали проводить различные концерты, устраиваться народные гуляния. В декабре 2000 года на Красной площади впервые был залит каток размером 30 на 15 метров, вход на который был бесплатным.

Изменение архитектурного облика Красной площади в 21 веке

В наши дни Красная площадь находится в Китай-городе, и прилегает к северо-восточной стене Кремля. В южном конце Красной площади расположен Покровский собор (Храм Василия Блаженного), с севера Собор Казанской иконы Божией Матери и исторический музей, в восточной части – ГУМ, а с западной – Кремль. Длина Красной площади составляет 330 метров, а ширина – 70 метров.

Начиная с 1993 года на Красной площади запрещено вести профессиональную видео и фотосъемку. В запрещенную группу фототехники входят все фотоаппараты, высота корпуса которых выше 140 мм, а диаметр съемного объектива более 700 мм. Разрешение на профессиональную съемку получается в Комендатуре Кремля по предварительной заявке, доставленной лично. С 2001 года по Красной площади запрещено ездить на велосипедах.

Источник

У стен Московского Кремля:

— История XVI — XIX веков

Красная пощадь

Красная площадь — главная площадь Москвы, расположена между Московским Кремлём (к западу) и Китай-городом (на восток). Выходит к берегу Москвы-реки через пологий Васильевский спуск.

На Красной площади расположены:

— с западной стороны (вдоль Кремлёвской стены):

— В северной части:

— В южной части:

— На восток от Красной площади:

Площадь тянется вдоль северо-восточной стены Кремля от Кремлёвского проезда и проезда Воскресенские Ворота до Васильевского спуска, выходящего к Кремлёвской набережной.

Красная площадь входит в единый ансамбль с Московским Кремлём, однако исторически является частью Китай-города.

Архитектурный ансамбль находится под охраной ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия.

Общая длина — 330 метров, ширина — 75 метров, площадь — 24 750 м². Вымощена брусчаткой из крымского габбро-диабаза.

Этимология

С момента своего формирования Красная площадь сменила несколько названий. Первое летописное упоминание о ней относится к XV веку и находится в записи 1434 года о смерти юродивого Максима, «который положен бысть у Бориса и Глеба на Варварьской улице за Торгом». «Торгом» нынешняя Красная площадь называлась вплоть до начала XVII века, хотя существовала не только как рынок, но и как центр общественной жизни: например, на ней проходили «побивания кнутом» и казни.

Со второй половины XVII века за площадью закрепилось название «Красная», то есть «главная». Под этим именем она фигурирует в летописях уже в середине столетия: «1661 года мая в 8 день слушал Государь всенощного у праздника, пречистыя Богородицы Казанския, что на Красной площади».

Распространена версия, что прилагательное «красная» использовалось в значении «красивая». Однако в действительности торговая площадь в ту эпоху ещё не имела сколько-нибудь выразительного архитектурного облика.

Существует также гипотеза, что название «красная» было присвоено по прямому указу царя Алексея Михайловича в честь парадного крыльца его дворца.

Древнейший период истории

Анализ наиболее древних культурных слоёв на Красной площади показал, что уже во второй половине XI — начале XII века лес на её месте был вырублен, а земля использовалась под пашню. К этому времени, предположительно, на Боровицком холме образовались крупные поселения, а по правому берегу Неглинной на Кучковом поле сложился первый «торг» — рыночная площадь.

С годами Москва росла, развиваясь от деревянного Кремля Ивана Калиты до белокаменной крепости Дмитрия Донского. Ко второй половине XIV века окончательно сложилась граница северо-восточной части кремлёвских стен. Боровицкий торг разделился на две части — Занеглименскую (или Арбатскую) и Подкремлёвскую, которая впоследствии и оформилась в Красную площадь.

Историки предлагают разные версии о порядке формирования Красной площади.

Например, по мнению москвоведа Петра Сытина, она появилась в конце XV века, когда по указу Ивана III с её современной территории «были убраны дома, лавки и церкви посада» и освобождено место для торговых рядов. При дальнейших исследованиях тексты этих указов из Полного собрания русских летописей идентифицировали как относящиеся к территориям на западе за рекой Неглинкой и южной земле за Москвой-рекой.

Другая версия гласит, что для создания Красной площади не требовалось искусственных мер, она стихийно сформировалась на удобном пустом пространстве у крепостных стен, за которыми легко было укрыться в случае неожиданного нападения на город.

XVI век

Архитектурный облик и границы

В этот период Красная площадь с севера была ограничена Китайгородской стеной (на месте современного Исторического музея), с юга переходила в Васильевскую площадь и спускалась к Москве-реке. С запада Красную площадь ограничивал Алевизов ров, созданный в 1508 году.

Территория нынешней площади фактически состояла из трёх самостоятельных частей:

названные так по имени церквей и монастырей, представляли тогда три главные артерии Китай-города. Вместе с прилегающими переулками они жили общей жизнью, представляли из себя замкнутый мир».

Это деление площади на три части сохранялось вплоть до первой половины XVII века.

Несколько небольших участков также имели отдельные названия:

Китай-город и Кремль были противоположны друг другу в первую очередь из-за своих жителей: первый населял простой люд и купцы, второй — бояре и царская семья.

Красная площадь как стилистически более близкая к народу стала материальным воплощением этой разницы: пёстрый Покровский собор противопоставлялся сдержанному оформлению кремлёвских храмов, суета базара — спокойной атмосфере крепости. Лобное место как трибуна для оглашения царских указов была не нужна в Кремле, где жили власть имущие, но необходима в посаде, где собирался народ.

За Ильинкой, Никольской и Варваркой начиналась деревянная застройка — небольшие церкви и двухэтажные купеческие дома, обычно второй этаж в них отводился под жильё, а на первом располагались лавки.

Торговля

Москва XVI века уже занимала обширную площадь, в ней существовало множество рынков и базаров.

Самым главным местом торговли был Китай-город, второе место занимала Красная площадь. На ней наиболее оживлённым являлся участок между Никольскими и Спасскими воротами.

«Торговля начиналась с утра и не прекращалась до вечера. Пестрая, многолюдная и многоголосая человеческая толпа заполняла весь центр Москвы — до самых стен Кремля. Торг на Красной площади был так велик, что как бы выплескивался за ее края, разливаясь по близлежащим улицам, переулкам».

Правила продажи были регламентированы: «тягловые» торговцы имели установленное место в общем ряду и платили налоги. Их товары различались по группам и каждой отводилась собственная скамья, перемещаться на другие запрещалось.

В отдельные ряды выделялись:

— Пирожный,

— Калачный,

— Гречневый,

— Медовый,

— Молочный,

— Масляный,

— Ветчинный,

— Сахарный,

— Орешный,

— Ветошный,

— Хрустальный

и другие, отдельные для каждой группы товаров.

Всего таких рядов было до 150, многие из них дали названия московским улицам и переулкам, которые впоследствии сформировались на этой территории.

У Спасского моста тянулись ряды с книгами и гравюрами. Рядом с храмом Василия Блаженного торговали «стрелецкие женки и девки» — продавали румяна, белила и предметы туалета. Стрельцы пользовались своим привилегированным положением и не подчинялись правилам, которым обязали следовать «тягловых» торговцев: налогов не платили, занижали цены и не придерживались установленных мест. Так же поступали коробейники и лоточники, вопреки запретам и указам не вести торговлю их на Красной площади было всегда много. С лотков продавали квас, пироги, воблу, овощи и ягоды.

В средние века Москва горела минимум восемь раз в год. После особенно сильного пожара в 1595-м были уничтожены практически все здания на Красной площади, финансовый ущерб был очень значительным.

Чтобы уберечь торговцев и товар от новых разрушений, на месте деревянных рядов в 1596—1598 годах были построены одно- и двухэтажные лавки — «каменные купеческие палаты». Они очертили восточную границу существующей площади и образовали три квартала, позднее получившие названия Верхних (будущий ГУМ), Средних и Нижних торговых рядов. Одновременно между рядами был уложен первый аналог мостовой: поперёк нижнего слоя из брёвен прибивали гвоздями толстые доски. Архитектурный облик новых торговых рядов в виде одинаковых ячеек, объединённых аркадами, стал образцом торговых сооружений в России и долгое время использовался при возведении Гостиных дворов, лавок, купеческих домов и усадеб.

Функции Красной площади этого периода не ограничивались только торговлей, на ней можно было найти и предложить любые возможные услуги, работу или помощь, причём для каждой отводилось отдельное пространство. В тёплое время года прямо под открытым небом работали цирюльники.

У Лобного места сложилась биржа труда, где в поисках работы собирались крестьяне из пригородов, часто — с женами и детьми. Для каждой специальности — каменщиков, кузнецов, кровельщиков — предназначалась определённая стоянка. Неподалёку дежурили ломовые и легковые извозчики, в XVI—XVII веках — до двухсот (!) человек одновременно. Во время стоянки вознице нельзя было сходить с лошади или отходить от телеги, а площадку надлежало убирать. За соблюдением порядка следили служилые съезжих дворов. Часто случались драки, когда извозчики «били и грабили самих дежурных стрельцов».

У Спасских ворот собирались лишённые сана священники и «торговцы словом божьим», которые за плату совершали обряды и молитвы. Повсюду встречались юродивые и нищие, просившие подаяния, выступали скоморохи и гусельники.

Ближе к Москве-реке находились склады и дворы строительных материалов, работали плотники, столяры и грузчики.

XVII век

В XVII столетии зародилась традиция проводить на Красной площади торжественное церковное шествие в Вербную неделю (перед пасхой). Праздник и народные гуляния повторялись каждую весну вплоть до 1700 года.

К середине XVII века торговые ряды Китай-города и Красной площади насчитывали 680 точек, которые делились на три типа:

В 1635 году при Михаиле Фёдоровиче на Красной площади был построен каменный Гостиный двор. Современники описывали его как «дивный и весьма преукрашенный»: кирпичи для здания исполнялись по немецкому образцу на заводе голландского мастера Рудерика Мартыса, фасады декорировали изразцами и каменной резьбой. Главные ворота украсили золотым двуглавым орлом. Средства на строительство предоставила не только казна — значительную часть внесли и купцы, владельцы постоянных торговых точек.

Позже, в 1664-м, царь Алексей Михайлович повелел возвести новый Гостиный двор рядом с постройкой своего отца и издал ряд указов, регламентирующих порядок торговли на площади.

Тогда горожанам было запрещено строиться поблизости от Кремлёвской стены, а лоточников и коробейников перевели на другие рынки:

«А от Гостина двора — кожевной и уксусной ряд и сусленников, и квасников… и гречников, и гороховников, и молочницъ с Большой улицы и с площади сослать. Такими заботами московское правительство старалось улучшить центръ московской торговли, но онъ упорно продолжал сохранять свои бытовые особенности, столь поражавшие всех западных путешественниковъ».

Напротив лавок на Красной площади поставили изготовленные на местном дворе пушки, некоторые — под открытым небом, некоторые — в каменном шатре. Все орудия были обращены жерлами на восток — в сторону появления возможного противника. Поблизости находился «самый разгульный кабак города, называемый „Под пушками“». Кабак был уничтожен после того, как пушки переместили в Кремль.

По описаниям Москвы известно, что в XVII веке на Красной площади уже были так называемые «раскаты» с пушками. Они существовали в течение почти всего XVIII века. В то время они постоянно стояли на Красной площади, и не были необычным зрелищем.

Поблизости находился «самый разгульный кабак города, называемый „Под пушками“». Кабак был уничтожен после того, как пушки переместили в Кремль (к концу 1780-х годов, то есть вскоре после создания этой картины).

Конец XVII века стал расцветом архитектурного ансамбля Красной площади.

В 1681 году царский указ запретил деревянное строительство, поэтому она стала почти полностью оформлена каменными зданиями и получила новый парадный въезд: обновлённые Воскресенские ворота с декоративным шатровым навершием и двуглавыми орлами.

В 1697-м был возведён Монетный двор, стены Кремля побелили, а к Покровскому собору пристроили два новых парадных крыльца.

При Петре I в 1698 году Красную площадь окончательно расчистили от временных прилавков и мелких построек, значительную часть торговли перенесли на другие участки Китай-города. Остаться разрешили только коробейникам, продающим товары «в разнос».

В 1699-м в северной части площади взамен прежнего деревянного построили новое каменное здание Земского приказа. Оно было оформлено в стиле европейской ратуши, фасады украшены изразцами и белокаменной резьбой.

В XVI—XVIII веках Красная площадь была центром политической жизни: на неё стекался народ, обсуждались новости, проходили волнения и бунты, а с Лобного места зачитывались царские указы, в отдельных случаях рядом проводили показательные казни.

25 июля 1570 года состоялась самая массовая из них, когда в разгар «опричного террора» по подозрению в заговоре Иван Грозный приказал казнить больше ста бояр.

В 1671-м у Лобного места отсекли голову Степану Разину, а после обоих стрелецких бунтов по несколько лет на Красной площади стояли виселицы.

В 1768 году на эшафоте отбывала «поносительное зрелище» Дарья Салтыкова: прикованная к столбу, она стояла под табличкой «мучительница и душегубица».

XVIII век

После переноса столицы в Санкт-Петербург Кремль и Красная площадь утратили роль политического центра государства.

В 1704 году по приказу Петра I на Красной площади был создан первый публичный театр — «комедийная храмина». Для него построили небольшое деревянное здание 20 саженей в длину между Спасскими и Никольскими воротами. В качестве руководителя был приглашён из Данцига немец Иоганн Куншт, который составил труппу из подьячих Посольского приказа. На сцене ставили исторические пьесы о жизни Александра Македонского, Сципиона Африканского, Тамерлана.

В 1786 году по указу Екатерины II было решено расчистить Ильинку, Варварку и пространство у Лобного места. Большую часть лавок снесли, а их владельцам для строительства предоставили место у Кремлёвской стены. Прежние торговые ряды «представляли ещё более фантастического разнообразия, быв составлены из лавок с противоположными товарами, одна подле другой выстроенных, по вкусу и способам владельца». Исследователи сходятся во мнении, что эта реконструкция не была успешной. Так, профессор Зеленецкий отмечает:

«В 1784 году построили ряд лавок каменных, в два этажа, лицом на площадь. В некоторых из них торговали мелочными товарами; все другие были пусты; никто не нанимал их, потому что зимой оне были заносимы снегом, а весною, летом и осенью, в сырую погоду, к ним трудно было подойти от грязи: площадь не была ещё вымощена».

В 1796 году впервые замостили деревом крупный участок площади — плац-парад, остальная территория оставалась покрыта землёй.

Период конца XVIII века стал наименее значимым в истории площади, она находилась в запустении:

«Кругом Кремля, а может быть и во всей Москве, самое сорное и нечистое место было именно пространство от Беклемишевской до Спасской башни».

XIX век

В XIX столетии начался период нового расцвета Красной площади.

В 1804 году на всей территории была положена первая каменная мостовая, по обе стороны от неё возвели новые торговые ряды. Прежние, которые шли вдоль Кремлёвской стены от Спасских до Никольских ворот, были разобраны в 1812-м. Тогда же снесли лавки на Спасском мосту и у Покровского собора.

Новые торговые ряды сильно пострадали при пожаре 1812 года. Три года спустя городские власти решили провести их реконструкцию, руководителем назначили архитектора Осипа Бове. Снесли ближайший к площади ряд, который закрывал вид на Кремль, засыпали Алевизов ров и положили брусчатку.

Так Красная площадь вновь обрела свои границы XVII века, но роль рынка исполнять перестала и оформилась в гармоничный архитектурный ансамбль.

В 1818 году у Верхних торговых рядов был установлен памятник Минину и Пожарскому работы архитектора Ивана Мартоса.

Ампирный торговый ряд работы Бове простоял до 1880-х годов, когда начался новый этап перестройки и обновления Красной площади. К тому моменту здание торговых рядов сильно обветшало и городская управа потребовала его закрыть. Арендаторы помещений решили построить современную замену и для этого создали акционерное общество, совокупный капитал которого составил пять миллионов рублей. На закрытом архитектурном конкурсе победителем стал проект Александра Померанцева, стеклянные перекрытия которого приписываются Владимиру Шухову. Под их руководством были возведены новые Верхние торговые ряды, открытые в 1894 году (здание сегодняшнего ГУМа).

Трёхэтажное здание с башнями у центральных входов получило необычную стеклянную крышу с пролётами в 16 метров. Фасады были отделаны мрамором и песчаником охристого цвета, а прототипом для декоративных элементов послужили образцы средневековых русских храмов. Историк и основатель русской археологии Иван Забелин называл их «не просто произвольным набором форм, но весьма продуманной и прочувствованной группировкой». Новое здание получило восторженные отзывы у современников и в дальнейшем оказало значительное влияние на архитектуру торговых рядов в России. Из-за проведения строительных работ памятник Минину и Пожарскому решено было перенести в центр Красной площади.

В 1874 году снесли здание Земского приказа: в моде был русский стиль, а этот образец архитектуры петровской эпохи казался «слишком европейским». Освободившийся участок отдали под Государственный исторический музей.

С 1892-го на Красной площади было проведено электрическое освещение, первые фонари установили у памятника Минину и Пожарскому.