Что было на месте ставрополя в древние времена

Что было на месте ставрополя в древние времена

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

История города Ставрополь

Ставрополь – путь от военной крепости до крупнейшего административного центра

Согласно преданию названием город обязан каменному кресту неизвестного происхождения, на который наткнулись хоперские казаки – строители первой крепости. С тех пор местность стала именоваться как Ставрополь (в переводе с греческого языка означает: «ставрос» – «крест», «полис» – «город»). Есть и другая версия: местоположение будущей крепости отмечалось на картах крестом, и эта своеобразная отметка впоследствии дала название городу.

Рождение города

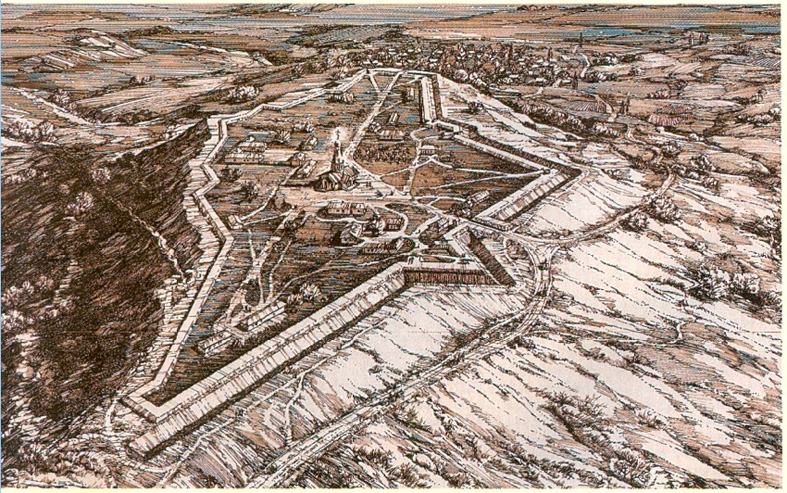

История основания Ставрополя берет свое начало еще с 1777 года. В те времена южные границы России были весьма неустойчивы и часто подвергались атакам соседних государств. По приказу Екатерины ІІ началось строение линии укрепления, состоящей из десяти крепостей. Ставропольский форпост стал главным сооружением в этой цепи, чему способствовало его выгодное географическое положение на возвышенности.

Под его «присмотром» оказались все пути, ведущие на Волгу и Дон. Кроме этого крепость и ее окрестности использовались в качестве места для дипломатических переговоров.

Со временем вокруг военного поста наблюдения появляются небольшие селения в виде солдатских слобод и станиц. Уже через шесть лет после возведения крепости стремительное развитие Ставрополя превратило его в экономический и административный центр. В начале XIX века территории города активно заселяются как выходцами из российских губерний (Курской, Тамбовской, Воронежской), так и иностранцами: так, к примеру, в 1809 году властями приглашено 50 армянских семей.

Ключевые моменты хроники событий

В первой половине ХІХ века Ставрополь получил «гражданский» статус, престал быть военной крепостью, что благоприятно сказалось на развитии города.

Первая школа открыта в 1807 году, она была рассчитана всего на два класса и содержалась за счет благотворительности граждан. Тридцатью годами позже основана первая мужская гимназия для детей знати, ее выпускник –известный общественный деятель города Коста Хетагуров.

В 1845 году начал собирать зрителей первый на Кавказе драмтеатр.

Ставропольские книголюбы основали первую общественную платную библиотеку в 1852 году, которая насчитывала около 600 экземпляров книг.

В 1935 году город был переименован в честь военачальника Климента Ворошилова и стал называться Ворошиловск.

Немецкие оккупанты продержались в захваченном Ворошиловске чуть больше пяти месяцев (с 3 августа 1942 г. по 21 января 1943 г.).

В 1943 году городу вернули название Ставрополь

Исторически ценные сооружения

Ставрополь занял почетное место в списке исторических городов РФ. Символом города по праву считается Каменный крест, установленный на месте сооружения первой крепости. От форпоста сохранились остатки стены с бойницами, они вошли в современный мемориальный комплекс. В центре комплекса установлен памятник полководцу А. В. Суворову. В память о строительстве крепости на территории разместили модель походной палатки. Местные и гости города имеют уникальную возможность прогуляться по парку на месте бывших военных укреплений.

Об истории города Ставрополь также напоминает Ставропольский краеведческий музей, здание которого в прошлом выполняло функции торгового центра. Ныне музей – один из самых ценных на Северном Кавказе. Его основатель Г. К. Праве подарил городу целую научную библиотеку.

Уникальнейший археологический памятник Кавказа – Татарское городище, в его пределах действует музей-заповедник.

Наследие города – это 167 исторических и культурных памятников: монументы в честь известных людей, мемориальные доски, памятные знаки, архитектурные строения.

Интересные факты

Из записок краеведа Г. Н. Прозрителева узнаем занятную историческую легенду: Николай I в 1837 году вроде бы захотел поменять административный центр Предкавказья и отдать лидерство Кубани. Однако, испив чрезвычайно чистую и вкусную воду из местного ручья, решил оставить привилегии Ставрополю.

Посетив Ставрополь, вы всем можете рассказывать, как побывали на «дне» Сарматского моря. Ведь, если верить предположениям ученых-археологов, на территории Ставропольского края раньше располагался океан Тетис, который со временем превратился в Сарматское море.

История Ставрополья

ИСТОРИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Территория нынешнего Ставропольского края начала заселяться с глубокой древности. Об этом свидетельствуют найденные археологами более чем 20 городищ и поселений от эпохи энеолита до средневековья, наиболее древнее из них находилось на левом берегу реки Ташлы у северного подножья Крепостной горы.

В 1777 году по указу Екатерины II от 24 апреля закладывается Азово-Моздокская оборонительная линия, давшая начало заселению Предкавказья и Северного Кавказа. С этого времени земли Ставрополья входят в состав Астраханской области (24 апреля 1777. Высочайше утвержденный доклад Астраханского, Новороссийского и Азовского генерал-губернатора князя Потёмкина. — Об учреждении линии от Моздока до Азова, ПСЗ, Собр. 1, т.ХХ, № 14.607).

Гора, занимающая господствующее положение на окружающей местности, с севера была ограничена глубокой балкой реки Ташлы. Она круто обрывалась на востоке к выровненной площади, где располагалась Ставропольская станица. С южной, наиболее опасной в то время стороны крепость защищали вытянутые с запада на восток речные балки Мамайки, Мутнянки, Желобовки. Один из ручейков, протекавший вблизи крепостных рвов, начинался от родников внутри квартала, ограниченного современными улицами: Советской, Дзержинского, Маршала Жукова и проспекта Октябрьской Революции. Через них и нижележащие кварталы он протекает и теперь, но уже в закрытом каменном русле. Второй, более южный, ручеек начинался на участке, где теперь находится стадион «Динамо». Глубокий овраг, который находится между современными улицами Интернациональной и Кавалерийской, с запада ограничивал территорию, занятую постройками крепости, но расположенными вне её стен.

Практически повсеместно параллельно с возведением крепостей происходило строительство казачьих станиц. Так, уже в 1778 году в станице Ставропольской, где разместился штаб Хоперского полка, насчитывалось 197 домов казаков и офицеров, гауптвахта, пороховой погреб, две лавки и ещё несколько строений.

По мере заселения и освоения Предкавказья все большее значение приобретает Ставрополь, как важный торговый и транзитный центр. Он становится своеобразными главными воротами Кавказа. Через город проходят Большой Черкасский тракт, соединявший Петербург и Москву с Кавказом, Большая Сальская дорога, выходившая к Волге, дороги на Ростов и Екатеринодар.

В 1802 г. указом императора Александра I от 15 ноября создаётся Кавказская губерния с центром в г. Георгиевске (15 ноября 1802 г. Именной указ Сенату. — Об устройстве городов и присутственных мест в Астраханской и Кавказской губерниях. ПСЗ, собр. 1, т. ХХVI, № 20.511).

Губерния занимала территорию от Каспийского моря до Усть-Лабы и от Маныча до предгорий. Земли современного Ставрополья составляли ядро этой губернии.

В 1822 г. указом от 24 июля Кавказская губерния преобразуется в Кавказскую область без изменения прежних границ (24 июля 1822 г. Именной указ, данный Сенату. — О переименовании Кавказской Губернии Областью и о назначении уездного города Ставрополя Областным городом, ПСЗ, собр.1, т.ХХХVIII, № 29.138).

Растет экономическое и административное значение Ставрополя. По указу 24 июля 1822 года Кавказская губерния преобразована в область. Ее центром становится город Ставрополь. Здесь была сосредоточена вся военная и гражданская администрация, размещалась штаб-квартира командующего войсками Кавказской линии и Черномории, управление Кавказского линейного казачьего войска, учреждения, ведавшие заготовкой и снабжением войск продовольствием и обмундированием.

6 сентября 1824 года генерал от инфантерии Ермолов пишет рапорт Александру I о необходимости полного перевода всех областных присутственных мест из Георгиевска в Ставрополь.

2 октября 1824 года Указом Александра I все областные присутственные места переводятся из Георгиевска в Ставрополь.

В 1847 г. указом от 5 мая Кавказская область преобразуется в Ставропольскую губернию без изменения границ (1 мая 1847 г. Именной указ, данный Сенату. — О именовании Кавказской области Ставропольской губернией. ПСЗ, собр.2, т. ХХII, отд. 1, № 21.164).

В 1860 г. Указом от 8 февраля из состава Ставропольской губернии выводятся вновь образованные Терская и Кубанская области и территория края приближается к её современным границам (8 февраля 1860 г. Именной указ, объявленный Сенату. — О том, что правое и левое крылья Кавказской линии именовать Кубанской и Терской областями, а все пространство к северу от главного хребта Кавказских гор — Северным Кавказом. ПСЗ. собр.2, т. ХХХV, № 35.421).

С небольшими изменениями Ставропольская губерния просуществовала до 1924 г.

В октябре 1924 г. создаётся Северо-Кавказский край и Ставропольская губерния преобразуется в округ в составе указанного края.

10 января 1934 г. было принято решение Президиума ЦИК СССР о разделении Северо-Кавказского края на Азово-Черноморский и Северо-Кавказский. Центром Северо-Кавказского края стал г. Пятигорск.

В марте 1936 г. постановлением ВЦИК РСФСР Северо-Кавказский край был реорганизован и из него выделился Орджоникидзевский край с центром в Ставрополе.

В 1941 г. Орджоникидзевский край был переименован в Ставропольский край.

В 1935—1943 годах город Ставрополь носил имя Вороши́ловск, в честь видного военачальника советской эпохи Ворошилова.

7 августа 1956 года в городе Ставрополе были упразднены городские районы — Кагановичский, Орджоникидзевский и Сталинский.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 июля 1977 года «за большие успехи, достигнутые трудящимися города Ставрополя в хозяйственном и культурном строительстве, отмечая их заслуги в революционном движении, в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, и в связи с 200-летием со дня основания» город награждён орденом Октябрьской Революции.

Исторический путь Ставрополья отражен и на гербе города. Крепость в верхней части геральдического щита – символ защиты южных рубежей России. Крест свидетельствует о том, что в крае находится центр православной епархии Северного Кавказа. Венок из дубовых листьев и пшеничных колосьев олицетворяет плодородие. Золотой цвет символизирует главную особенность солнечного края – края золотого колоса и золотого руна.

Татарское городище

Татарское городище занимает территорию общей площадью около 200 га. Все три городища образуют части крупного древнего единого поселения, связанного общей системой оборонительных сооружений и коммуникаций, которое занимало выгодное стратегическое положение на южном краю Ставропольской горы. В середине века здесь проходила одна из северных дорог Великого Шелкового Пути.

По данным ученых, у Ставрополя есть несколько исторических предшественников. На месте Третьего городища стоял средневековый город.

Центральное городище – самое укрепленное и насыщенное интересными объектами. Его площадь составляет 40 гектаров. С северной стороны оно защищено тройной линией валов и рвов с каменной стеной. На подступах к жилой местности создавались препятствия, форпостом служила выдвинутая в поле башня на холме. Несмотря на то, что прошло более тысячи лет, валы и рвы хорошо сохранились. Вода и ветер сгладили их формы, но и теперь валы возвышаются более чем на десять метров. Очень легко представить, сколь внушительными они были в прошлом. Ботаники, исследовав флору, на валах поразились разнообразию их видов. Только степных растений здесь установлено около ста видов.

Грунтовая дорога ведет на обширную поляну, занимающую центральную часть городища. Отсюда, с плоской вершины Ставропольской горы открывается вид на территорию музея – заповедника. За миллионы лет Ставропольская гора поднялась над уровнем моря до максимальной отметки 659 метров. Она подвержена эрозиям и оползням. Но уберечься от этого ей помогает реликтовый лес. Ставропольская возвышенность на юге примыкает к предгорьям Кавказа и служит природным мостом, связывающим степной мир с миром предгорья и гор. По ней издревле осуществлялись этнические контакты между горцами и степняками, населением юга и севера. Здесь в древности и средневековье пролегали важнейшие международные коммуникации, связывающие через Кавказские проходы степи Евразии с Закавказьем и Ближним Востоком. Следующая История Татарского городища связана с великими переселениями народов, приходивших с востока. В VIII – X веках нашей эры оно входило в состав Хазарского каганата. В это же время здесь создавались основные сооружения, сохранившиеся до наших дней. На краю поляны два холма. Здесь были башни, усиливающие оборону средневекового поселения изнутри. На вершинах холмов видны глубокие провалы, связанные с обрушением подземных помещений башен. С вершин этих холмов на юг в ясный день открывается широкая панорама Предкавказья и Северного Кавказа. На переднем плане расстилается ровная поверхность городища, поросшая степными травами, кустарником и лесом. За ней на низких грядах видны строения окраины села Татарка. Дальше возвышаются гора Стрижамент и хребет Недреманный. Широкий обзор, открывающийся с башен, свидетельствует о том, что помимо оборонительной они выполняли наблюдательную функцию. В случае опасности подавались сигналы, позволявшие жителям городища своевременно принять меры охраны.

Возвращаясь от могильника на городище, перед нашими глазами возвышается пятиметровый скальный выступ, сложенный белыми и ржавыми песчаниками и ракушечными известняками. Вода и ветер отпрепарировали на их поверхности известковые фигуры, имеющие вид желваков, трубочек и пластин с округлыми и неправильными отверстиями. Такие стяжения назвали «ковровые камни». Они образовались на нашей территории около десяти миллионов лет назад, перед окончательным отступлением Сарматского моря от Ставропольской суши. Известковые песчаники как прочный строительный камень жители использовали при возведении крепостных сооружений городища.

От «Ковровых камней» начинается хорошо сохранившийся и просматривающийся участок древней дороги, ведущей к главным воротам крепости. Двигавшийся по дороге путник находился между обрывом и крепостной стеной. Перед воротами древними знатоками была устроена специальная площадка, которая обеспечивала защиту ворот. Здесь осуществлялся досмотр приезжих, а в случае нападения организовывалась оборона по всем правилам военного искусства. Воротный проем и сегодня хорошо заметен. Он лишь оплыл, стал пологим и доступным. По его краям видны остатки круглых каменных башен, которые усиливали охрану въезда в город. Сами ворота делали из дубово-грабового леса. Люди неоднократно частично вырубали его для строительства, на дрова или при расчистке подходов к крепости. Но от пеньков отрастали побеги, и лес восстанавливался. Любуясь сверху зелеными волнами ощущаешь себя одним целым с природой, а оказываясь позже в тени древесных крон понимаешь всю красоту лесного массива городища. Лес над обрывом иной, чем в долине, так как разросся после того, как люди покинули городище. Но любой лес всегда прекрасен. Весной он радует нас первоцветами, летом тенистой прохладой и грибными сувенирами, осенью россыпями ягод и орехов. Он дарит нам приятные неожиданности. Глубокой осенью здесь у обрыва, среди пожухлой травы, можно встретить удивительно красивые оранжевые гроздья аронника.

Из леса, растущего над обрывом можно попасть на опушку и попасть в царство цветов и разнотравья. Это небольшая частица великой русской степи. К сожалению, теперь эта степь почти вся распахана либо вытоптана, вследствие перевыпаса, особенно в нашем крае. Поэтому даже небольшой ее заповедный участок стал редкостью. Войдем в благоухающий мир цветущих трав и присмотримся к нему. Уже в конце марта на склонах обращенных к югу, раскрываются нежно-сиреневые крокусы. Вслед за ними желтыми звездочками загорается гусиный лук вперемежку с мышиным гиацинтом. В апреля появляются букеты желтой примулы, к маю степь покрывается нежным белым ковром ясколки. В степях всего разнотравья не перечесть – это и лечебные травы, и злаковые культуры, и хорошо знакомые вам клевер, вязель, подмаренник, розовый василек, кроваво-красная герань, фиолетовый колокольчик. На Татарском городище цветами можно любоваться, вдыхать их запах, но срывать запрещено: заповедник.

Многие растения городища внесены в Красную книгу, встречаются такие, которых нет нигде в мире. Это кустовой катран, ковыль перистый, горечавка колокольчик персиколистный, аронник.

Еще девятьсот лет назад здесь кипела жизнь города. Сегодня на месте бывших домов, храмов, улиц и крепостных сооружений расстилаются лес и степь. Сколько тайн сокрыто под ними!

Спускаясь вниз, пересекая руины крепостной стены, попадаешь в буковый лес. В прошлом бук был основной породой в окрестностях Ставрополя. Но по мере роста города и окрестных сел леса основательно вырубили, и сейчас бук сохранился лишь на небольших лесных участках гор Стрижамент и Ставропольской, в том числе возле Татарского городища. После вырубки бук плохо восстанавливается и замещается неприхотливыми породами деревьев, такими, как граб и ясень. Но в данный момент, наряду со зрелыми высокорослыми деревьями, много молодой поросли бука, возникшей из семян. Это вселяет надежду в возможность самовосстановления буковых лесов. Бук – исключительно ценное дерево. Ведь он используется не только как материал для мебели, фанеры, самолетостроения, но и его орешки очень питательны и имеют большую целительную силу.

Проходя в глубь леса, слышишь нарастающий шум воды. Это подает свой голос водопад, названный за необычную форму «Пагода».Он состоит из девяти нависающих друг над другом каменных уступов, скрывающихся в потоках серебристой влаги. Зимой в морозные дни здесь все застывает, ручей замолкает, а водопад превращается в еще более причудливый ледопад. Ледяная лестница превращается в зимний дворец, украшенный гирляндами прозрачных сосулек и натеков. Спускаясь ниже можно попасть в другую очаровательную сказку. Перед нами всей своей красотой вырастает водопад «Стеклянные бусы». Он падает на землю спокойными прозрачными струями и россыпью брызг. Вокруг него из-под земли бьют мелкие роднички.

Пройдя вдоль водопадов по лесной тропе невольно остановишься у холодного родника «Криница!». Воды в нем не очень много, но она вкусная, похожа на воду горных родников. Многочисленные родники и водопады – одна из ценных достопримечательностей заповедника. Татарское городище – одно из немногих мест Ставропольской горы, где родники еще сохранили природные особенности и свойства. Поэтому их охрана – одна из важных задач музея-заповедника. Тропа ведет на запад, в нижнюю часть Центрального городища. Перед нами открывается небольшая пещера, названная Гротом отшельника. В пещере царит полумрак и прохлада. В задней стенке грота искусственная ниша арочной формы. С какой целью использовались пещера, кого укрывал ее свод? Грот отшельника свято хранит свои тайны. Но все-таки ученые по фотографиям, раскопкам, предположениям могут сказать, что в годы гонения на религию, когда повсеместно закрывались храмы, здесь совершались тайные богослужения. Ниша использовалась для размещения иконы.

Оглядываясь назад, в отдалении, перед нашими глазами возникает обширная каменная ниша. С незапамятных времен под ее навесом то дождя и жары укрывались люди и скот. На ее стенах и потолке осели вековые налеты копоти. Для любознательного человека пребывание в нише – это своеобразное мысленное путешествие на дно исчезнувшего моря. На дне множество раковин морских моллюсков.

Пройдя то Каменной ниши вниз по лесной тропе, встречаешь нагромождение каменных глыб, отколовшихся от обрыва и сползших вниз по склону. Это «Каменные отторженцы». Их семь. Самый крупный, сбоку, похож на каменного кита, устремленного к ручью, но так и не достигшего его. На «каменных отторженцах» растут зрелые дубы, ясени и клены. В древние времена они служили естественными преградами при создании оборонительных сооружений. Археологические раскопки на Татарском городище дают уникальный материал для восстановления истории развития флоры и фауны Ставропольской горы, развития населения за два последних тысячелетия.

Второе городище – одно из самых живописных мест на территории музея-заповедника, часто посещаемое жителями Татарки и туристами. Особой популярностью пользуются Татарские скалы, являющиеся государственным памятником природы. Скала «Большая ниша» расположена на западе обрыва. Юные альпинисты края на этой скале получают первые уроки скалолазания. Скала «Сотовая» оделена от «Большой ниши» узким проходом, через который попадаешь на площадку Второго городища.

Выбравшись из теснины, мы попадем к одному прекрасному месту, соединяющего Центральное и Третье городище – водопаду Травертиновому. Он расположен в месте слияния двух ручьев. Вода в нем прозрачная и вкусная, спускается вниз то отвесными зеркальными струями, то извилистыми бурлящими потоками двумя ступенчатыми каскадами.

Шагнув за пределы охранной зоны музея-заповедника, мы попадем в привычный мир современного города. Жилые кварталы новой застройки вплотную подошли к территории Татарского городища. Здесь современность встречается с далеким прошлым, а рукотворный городской ландшафт соседствует с первозданной природой.

Это путешествие по чудесным местам нашего края настраивает на бережное отношение к памятнику прошлого и его природному комплексу. Оно научит каждого из нас как жить в будущем, как не совершать ошибок прошлого и настоящего, как сохранить то, что подарено нам щедрой природой. Татарское городище – это одно из мест, где происходит соприкосновение с вечным, возникает ощущение неразрывной связи времен. Непрерывный поток времени стремится в будущее, и то, что сегодня кажется постоянным, завтра превращается в прошлое. Музей-заповедник позволяет побывать сразу в трех временных измерениях, тем самым, давая возможность не только понять прошлое, но и заглянуть в будущее. Каким станет это будущее, зависит от нас с вами и от нашего отношения к окружающему.

Из истории заселения территории Ставрополья

Переселение казаков в Закубанье после окончания Кавказской войны

Из истории заселения территории Ставрополья

Более двух веков назад, 5 мая 1776 года, императрицей Екатериной II утвержден доклад астраханского генерал-губернатора князя Г.А. Потемкина о заселении пограничных по Тереку земель Волгским войском для укрепления 500-верстной границы от Моздока до Азова. В шести станицах, укрепленных ретраншементами, к 1778 году были построены крепости, в том числе в современных границах Ставропольского края – Георгиевская, Павловская, Марьинская, Александровская и Ставропольская. Потемкин настоятельно рекомендовал «хлебопашество стараться всеусильно размножить при всех крепостях» и «завесть к пользе того края конские заводы, виноградные сады и табак».

Вскоре указом Екатерины II от 22 декабря 1782 года разрешена гражданская колонизация новых земель. Для скорейшего заселения 23 августа 1786 года издан указ, предусматривавший выделение из казны по 20 рублей на каждый двор, поскольку были «приходящие столь скудны», что без выделения им пособия «большая бы часть от беспокрышки… померли б». Как отмечал Г. Н. Прозрителев, «хотя отдаленность Кавказа и военные обстоятельства и пугали, но все же кавказский простор привлекал переселенцев, а тяжелые условия жизни внутренней России только способствовали этому заселению».

Не всем приезжим понравились новые необжитые места. Желавших вернуться на родину было немало. Болезни и высокая смертность, неурожаи, неустройство быта значительно осложняли обживание новых мест. В 1787 году кавказский генерал-губернатор П.С. Потемкин, став свидетелем возвращения переселенцев из селений Надежда и Безымянного на прежние места жительства в Курскую и Нижегородскую губернии, во избежание «расстройства в здешнем краю» вынужден был запретить отпускать мигрантов назад.

По статистическим данным, на 1802 год в Кавказской губернии значилось 5 городов, в том числе 3 на территории современного Ставрополья – Александров, Георгиевск и Ставрополь, 62 крупных селения, в которых проживало 55098 душ без учета кочевавших народов.

По поручению генерала А.П. Ермолова бывший предводитель дворянства Кавказской губернии, чиновник особых поручений надворный советник А.Ф. Ребров подготовил «Каталог землям Кавказской губернии с топографическими и хозяйственными замечаниями, с означением поселения, звания обывателей, качества земли, вод, местных положений и упражнений, от коих жители преимущественные выгоды имеют, учиненный по обозрению в 1819 году» и «Обозрение земель Кавказской губернии в отношении свойства их, состояния и звания населяющих оную обитателей». Это первые со времени образования губернии документы, содержащие подробные сведения о 168 населенных пунктах и 11 крепостях Кавказской губернии с указанием количества населения и числа дворов.

В архивных документах отмечаются причисления прибывавших в Кавказскую область (преобразована из Кавказской губернии в 1822 году) мигрантов из Курской, Воронежской, Орловской, Полтавской, Екатеринославской, Киевской, Черниговской, Слободско-Украинской губерний. Переселялись и отдельными семьями, и большими группами – до 200 – 500 человек. Водворение производилось, как правило, с учетом пожеланий поселян. Имели место случаи переноса сел и станиц на новые места, преобразования хуторов в села, слияния близко расположенных населенных пунктов.

На момент преобразования Кавказской области в Ставропольскую губернию (указом от 2 мая 1847 года) общее количество населенных пунктов составляло 115. Жителей в губернии, по данным 1848 года, насчитывалось 231037 душ обоего пола – казаков, крестьян, военнослужащих, духовенства, купцов, мещан и других.

«Хлебопашество всеусильно размножить. » / Газета «Ставропольская правда» / 26 апреля 2011 г.