Что было на обед у вельможи

Чем питались русские богачи 18-19 веков: странные блюда, которые не дожили до наших дней. И чем довольствовались бедные крестьяне

Если вы думаете, что пару веков назад люди не знали деликатесов, то глубоко заблуждаетесь. Уже в те времена люди питались диковинными блюдами, которые могли отведать далеко не все.

Чем же питались русские богачи в 18-19 веках? Давайте поговорим об их любимых блюдах.

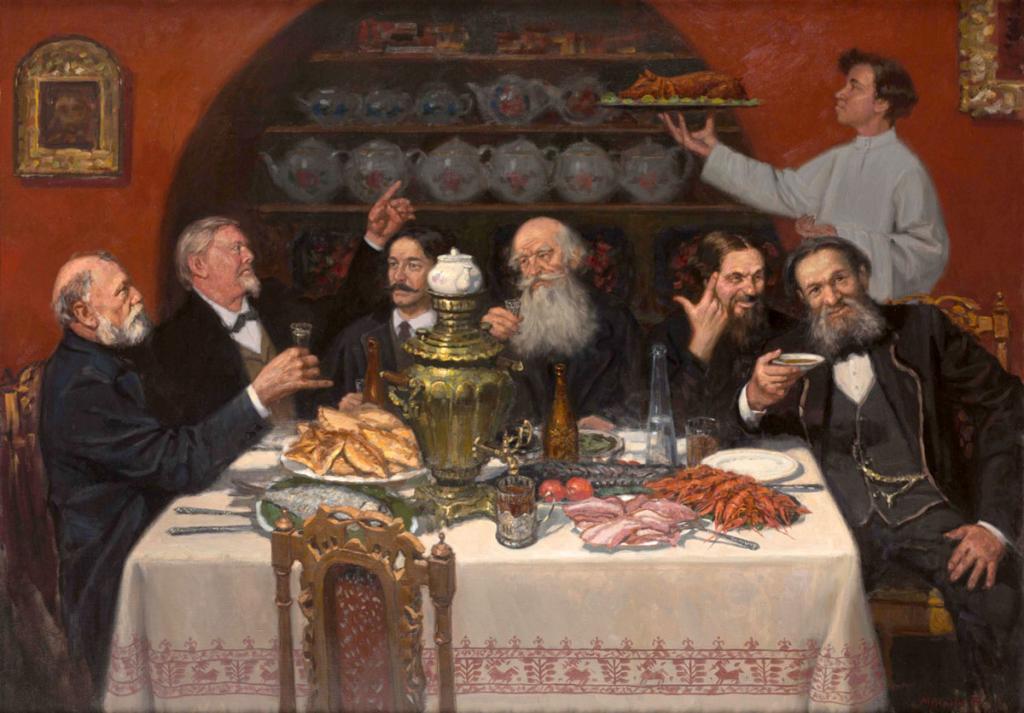

Как выглядело застолье русского аристократа

В 18-19 веках каждый уважаемый человек обязан был разбираться в тонкостях гастрономии. Если уже садились за стол, то соблюдали все правила, а если приглашали к трапезе кого-то постороннего, тогда тем более все организовывалось по высшему разряду.

К застолью аристократам подавали и первое, и второе, и третье. На первое был суп (чаще всего щи в сочетании с трюфельным паштетом), а на второе — отварная рыба (богачи очень любили есть осетрину). На третье подавались отварные овощи (например, спаржа, которую любили русские аристократы). Второе и третье запивалось виноградным вином (лафитом). Только после третьего подавали запеченную дичь (например, рябчиков) и сытные салаты. В 18-м веке на русских столах появились соусы (один из них, жульен, готовят и сегодня).

Все это пиршество завершалось распитием кофе с ликером, нередко в завершение трапезы подавались свежие фрукты. И это еще не меню званого ужина.

А что же подавалось во время званого ужина? Типичный праздничный стол русского дворянина ярко описывает Г. Державин в своем стихотворении «Евгению. Жизнь Званская»:

Я обозреваю стол – и вижу разных блюд

Цветник, поставленный узором:

Багряна ветчина, зелены щи с желтком,

Румяно-желт пирог, сыр белый.

Что смоль янтарь-икра, и с голубым пером

Там щука пестрая – прекрасны!

Прекрасны потому, что взор манят мой, вкус,

Но не обилием иль чуждых стран приправой,

А что опрятно все и представляет Русь:

Припас домашний, свежий, здравый…

Аристократы никогда никуда не торопились — ели медленно и понемногу.

В дворянских семьях обеденным временем считался период между 2-3 часами дня. Прием пищи мог длиться несколько часов.

Постепенно продолжительность трапез стала сокращаться. К ним перестали относиться как к искусству, священнодействию — обед стал лишь способом утоления чувства голода.

Блюда, о которых мы не знаем

Ели представители русской знати и такие блюда, о которых мы сейчас и знать не можем — даже не слышали о них (за исключением некоторых упомянутых в произведениях русских классиков).

Например, сейчас никто не подает на стол страсбургский пирог, упомянутый в романе «Евгений Онегин». Это даже не пирог, а консервированный паштет из гусиной печени.

Богачи любили есть лабардан (треска, приготовленная особым образом) и пить оршад (миндальное молоко с сахаром) или сбитень (мед с пряностями).

Шик для одиноких аристократов

В 18-19 веках не все богачи имели семьи — были и одиночки. Сами себе они не готовили — пользовались либо услугами личных поваров, либо шли в рестораны. Там же собиралась золотая молодежь того времени, чтобы устраивать шумные пиры (яркий пример такого заведения — полюбившийся всем в середине 19-го века ресторан «Талона» на Невском проспекте Санкт-Петербурга, где очень шумно обедали и пили только сливки общества).

В 18 веке как раз начала развиваться культура общественного питания. Вот так вот выглядели первые рестораны.

В дорогих ресторанах подавали преимущественно блюда европейской кухни. В трактирах еда была немного дешевле и более традиционная, русская.

А что же ели обычные крестьяне?

Крестьяне сами пекли хлеб из пшеницы, выращенной на своей земле, варили кислые щи и парили овощи. Некоторые крестьяне, живущие недалеко от водоемов, могли ловить рыбу и варить или запекать ее. А еще крестьяне ели много кур и индюков, которых выращивали самостоятельно.

Отдельное внимание нужно уделить особым крестьянским напиткам — тюри (хлебные крошки, вымоченные в квасе) и кислые щи (да-да, щи они еще и пили — так называли крепко бродящий квас, о котором говорится в «Мертвых душах» у Гоголя).

Жизнь египетского вельможи — род занятий, права и обязанности на службе

В Древнем Египте существовало несколько сословий. Самые бесправные — рабы — выполняли тяжелую работу и не имели никаких прав. Земледельцы и ремесленники находились в лучшем положении. Они платили налоги и привлекались к строительству пирамид, чистке ирригационных систем и т. п. Жизнь египетских вельмож была простой, так как они были приближенными к фараону.

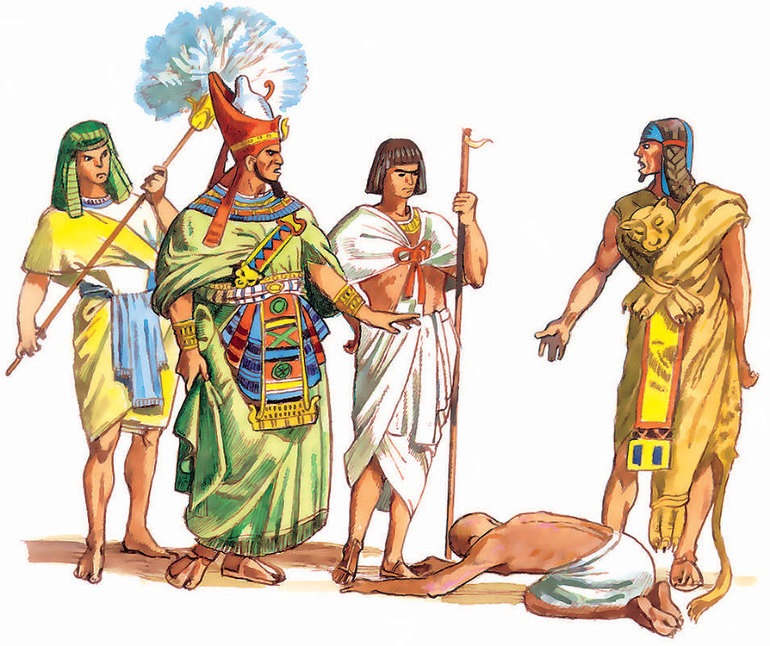

Особенности сословия

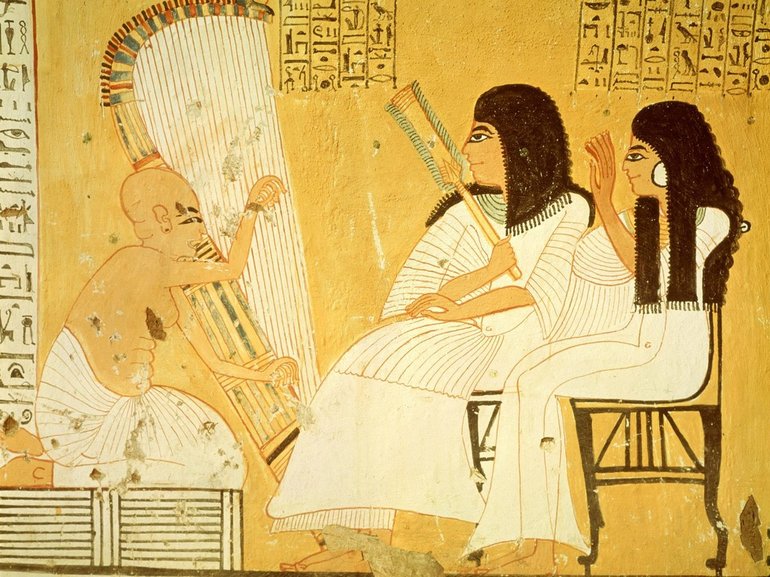

Вельможа в Древнем Египте находился ненамного ниже жрецов. Чиновник занимался государственными делами и был освобожден от уплаты налогов. Вельможа был богатым человеком и поэтому он позволить себе жить в хорошем и красивом доме. Как правило, он нанимал танцовщиц, музыкантов и прочих слуг, которые полностью создавали быт.

В первой половине дня вельможа выполнял поручения фараона. Во второй — пировал или охотился. После смерти его хоронили в гробнице, которая была сделана по подобию пирамид. На стенах усыпальницы рисовали вельможу, его семью и слуг.

Все это нужно было для того, чтобы после смерти человека окружали знакомые люди.

Статус передавался по наследству. Поэтому дети вельмож продолжали дело отца и могли занимать государственные должности. Вельможа мог возглавлять отдельные области — номы. В отдельных, удаленных от центральной части районах власть такого человека была внушительной.

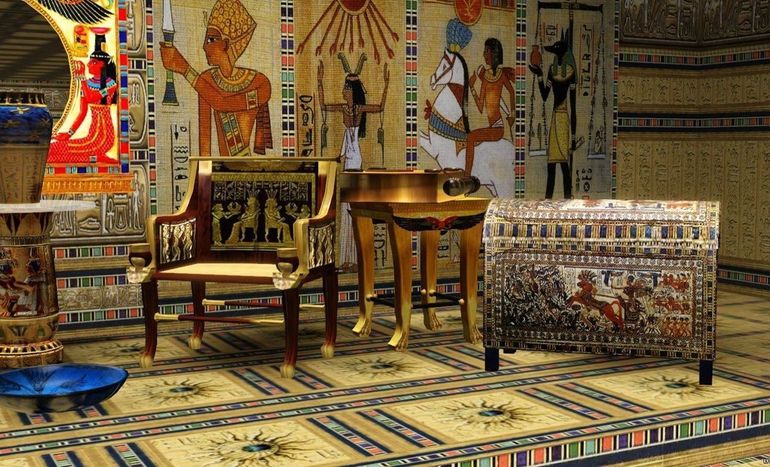

Быт вельможи

Дом знатной особы едва уступал в роскоши дворцам фараонов. Строение было меньшего размера, но стены украшались росписью, а внутри помещений устанавливали статуи. Танцовщицы ублажали взгляд вельможи, а музыканты отвлекали от мрачных размышлений. Знатный человек никогда не ходил пешком. Он садился в специальное кресло, которое несли рабы.

Дом строили из кирпича-сырца и в нем было не меньше 50 комнат. Рядом обязательно разбивали фруктовый сад, где держали птиц и животных. Еще одним признаком богатства был амбар с пшеницей.

Рядом строили маленькие домики для слуг. В них жили:

Дом делился на две части — мужскую и женскую. Во вторую мог заходить только глава семьи. Вельможа питался хорошо и его рацион состоял из следующих продуктов:

Все прочее использовалось редко, так как многое считалось пищей бедняков.

Знатные особы выделялись внешним видом. Они носили белые одежды и сандалии, в то время как низшие сословия часто не могли себе позволить купить обувь. Богатые люди украшали одежду ювелирными изделиями. Например, воротники инкрустировали драгоценными камнями, а на руках носили золотые браслеты.

Знатные особы часто носили парики и накладные бородки. Для подчеркивания социального статуса они надевали головные уборы с вышивкой.

Примерный распорядок дня

Исторически достоверных сведений о жизни древнеегипетской знати мало. В некрополе Абидоса археологам удалось найти захоронение вельможи Уна. На стенах гробницы была выбита его автобиография. Ученые смогли расшифровать письмена и получить хоть небольшое представление о службе знатного человека.

Можно легко представить, из чего состоял один день жизни вельможи. Утром человек просыпался и сразу мылся. После этого слуга делал ему прическу или накладывал парик, приводил его в порядок. После кожа обильно покрывалась ароматным маслом — запах должен был быть стойким и распространяться по всему помещению.

Потом приходит пора завтрака. Знатные особы ели хлеба, виноград и мясо. Они не отказывали себе в обильности приема пищи.

После этого знатный господин отправлялся на работу. Его несли слуги, а он же только наслаждался отдыхом.

У господина могли быть разные занятия. Например, он выступал в роли судьи или подсчитывал зерно, которое сдавали земледельцы. После обеда чиновник возвращался домой. Там он принимал пищу, отдыхал в компании наложниц и танцовщиц. Часто обеденный прием пищи проходил в саду, в тени деревьев. Вечером устраивали пиры, куда приглашали знатные семьи. Иногда вельможа отправлялся на рыбалку или охоту.

Изучение истории Древнего Египта позволяет лучше познакомиться с особенностями цивилизации. В обществе была строгая иерархия, каждое сословие имело свои обязанности. Лучше всего жилось жрецам и знатным особам. Было развито строительство, земледелие и животноводство. За всем этим следили специальные люди.

Особенности сословия

Вельможа в Древнем Египте находился ненамного ниже жрецов. Чиновник занимался государственными делами и был освобожден от уплаты налогов. Вельможа был богатым человеком и поэтому он позволить себе жить в хорошем и красивом доме. Как правило, он нанимал танцовщиц, музыкантов и прочих слуг, которые полностью создавали быт.

В первой половине дня вельможа выполнял поручения фараона. Во второй — пировал или охотился. После смерти его хоронили в гробнице, которая была сделана по подобию пирамид. На стенах усыпальницы рисовали вельможу, его семью и слуг.

Все это нужно было для того, чтобы после смерти человека окружали знакомые люди.

Статус передавался по наследству. Поэтому дети вельмож продолжали дело отца и могли занимать государственные должности. Вельможа мог возглавлять отдельные области — номы. В отдельных, удаленных от центральной части районах власть такого человека была внушительной.

Быт вельможи

Дом знатной особы едва уступал в роскоши дворцам фараонов. Строение было меньшего размера, но стены украшались росписью, а внутри помещений устанавливали статуи. Танцовщицы ублажали взгляд вельможи, а музыканты отвлекали от мрачных размышлений. Знатный человек никогда не ходил пешком. Он садился в специальное кресло, которое несли рабы.

Дом строили из кирпича-сырца и в нем было не меньше 50 комнат. Рядом обязательно разбивали фруктовый сад, где держали птиц и животных. Еще одним признаком богатства был амбар с пшеницей.

Рядом строили маленькие домики для слуг. В них жили:

Дом делился на две части — мужскую и женскую. Во вторую мог заходить только глава семьи. Вельможа питался хорошо и его рацион состоял из следующих продуктов:

Все прочее использовалось редко, так как многое считалось пищей бедняков.

Знатные особы выделялись внешним видом. Они носили белые одежды и сандалии, в то время как низшие сословия часто не могли себе позволить купить обувь. Богатые люди украшали одежду ювелирными изделиями. Например, воротники инкрустировали драгоценными камнями, а на руках носили золотые браслеты.

Знатные особы часто носили парики и накладные бородки. Для подчеркивания социального статуса они надевали головные уборы с вышивкой.

Примерный распорядок дня

Исторически достоверных сведений о жизни древнеегипетской знати мало. В некрополе Абидоса археологам удалось найти захоронение вельможи Уна. На стенах гробницы была выбита его автобиография. Ученые смогли расшифровать письмена и получить хоть небольшое представление о службе знатного человека.

Можно легко представить, из чего состоял один день жизни вельможи. Утром человек просыпался и сразу мылся. После этого слуга делал ему прическу или накладывал парик, приводил его в порядок. После кожа обильно покрывалась ароматным маслом — запах должен был быть стойким и распространяться по всему помещению.

Потом приходит пора завтрака. Знатные особы ели хлеба, виноград и мясо. Они не отказывали себе в обильности приема пищи.

После этого знатный господин отправлялся на работу. Его несли слуги, а он же только наслаждался отдыхом.

У господина могли быть разные занятия. Например, он выступал в роли судьи или подсчитывал зерно, которое сдавали земледельцы. После обеда чиновник возвращался домой. Там он принимал пищу, отдыхал в компании наложниц и танцовщиц. Часто обеденный прием пищи проходил в саду, в тени деревьев. Вечером устраивали пиры, куда приглашали знатные семьи. Иногда вельможа отправлялся на рыбалку или охоту.

Изучение истории Древнего Египта позволяет лучше познакомиться с особенностями цивилизации. В обществе была строгая иерархия, каждое сословие имело свои обязанности. Лучше всего жилось жрецам и знатным особам. Было развито строительство, земледелие и животноводство. За всем этим следили специальные люди.

Новое в блогах

Русское застолье в летописные времена.

Пиры русских князей, бояр и царей своей роскошью, обилием яств и напитков не уступали знаменитым римским оргиям. Изощренное чревоугодие пировавших и гастрономические фантазии поваров не знали пределов. Древние источники донесли до нас десятки меню *великих* пиров. Один из таких пиров, например, устроил князь Святослав в 1183 году в Киеве по случаю освящения новой церкви. Как замечает летописец, все после пира были веселы

Главным веселящим хмельным напитком в то время был мед. Мед был обязательным напитком праздничной трапезы тогдашней знати. Лаврентьевская летопись сообщает, как в 945 году княгиня Ольга велела древлянам наварить много меда, якобы для того, чтобы справить тризну по убитому ими князю Игорю. Трагическая роль, которую сыграл мед в коварном спектакле, разыгранном мстительной супругой погибшего князя, свидетельствует о том, что в те времена русичи умели готовить довольно крепкие меды.

Та же летопись рассказывает о грандиозном пире, устроенном в 996 году в честь Ольги князем Владимиром. Князь приказал сварить для пира 300 бочек меда. Мед оставался самым любимым напитком русских вплоть до конца XVII века. (В эпоху Петра I меды уходят на второй план, а их место занимают заморские вина и водки.) В значительной мере это связано с тем, что суровый климат страны не позволял активно развивать виноградарство и, как следствие, виноделие. Однако, безусловно, немаловажную роль играло и отменное качество самих медов, огромное их разнообразие.

Однако вернемся к пирам. Владимир Святославич принужден был большую часть своего правления либо вести войну, либо сохранять постоянную готовность ко вступлению в новую войну. В подобных условиях он проявлял большую мудрость и часто устраивал застолья, на которых трапеза объединяла бояр, дружинников, торговых людей.

Так, велел он по всем дням недели на дворе своем в гриднице (Гридница — помещение для дружинников в княжеском дворце) устраивать пир, чтобы приходить туда боярам, и сотским, и десятским, и лучшим мужам — при князе и без князя. По словам летописи, «…бывало на обедах тех множество мяса — говядины и дичины, — было все в изобилии. Когда же, бывало, перепьются, то начнут роптать на князя, говоря: “Горе головам нашим: дал он нам есть деревянными ложками, а не серебряными”. Услышав это, Владимир повелел исковать серебряные ложки, сказав так: “Серебром и золотом не найду себе дружины, а с дружиною добуду серебро и золото, как дед мой и отец мой с дружиною доискались золота и серебра”. Ибо Владимир любил дружину и с нею совещался об устройстве страны, и о войне, и о законах страны».

Традиция общих столов при княжеских дворах сохранялась до татаро- монгольского нашествия.

В основе отношений на совместной трапезе было такое понятие, как *честь и место*, то есть гостю оказывали почет и отводили место за столом в соответствии с тем местом, которое он занимал в обществе. Сами великие князья потчевали гостей, ели и пили вместе с ними. Известный русский историк А. В. Терещенко по этому поводу пишет: *Вельможи и знаменитые духовные особы мешались с толпой гостей всякого сословия: дух братства сближал сердца. *

Пример Рюриковичей передавался их подданным. В русских былинах об Илье Муромце есть эпизод, рассказывающий о том, как Богатырь собрал простой люд за общим столом в пику княжескому пиру.

Выходил Илья он да на Киев-град

И по граду Киеву стал он похаживать

И на матушки Божьи церквы погуливать.

На церквах-то он кресты вси да повыломал,

Маковки он залочены вси повыстрелял.

Да кричал Илья он во всю голову,

Во всю голову кричал он громким голосом:

«Ай же, пьяници вы, голюшки кабацкии!

Да и выходите с кабаков, домов питейных

И обирайте-тко вы маковки да золоченыи,

То несите в кабаки, в домы питейные,

Да вы пейте-тко да вина досыта».

Казан на русском столе.

Но даже в те тёмные времена происходило культурное взаимообогащение. Весьма заметным такое влияние было в области кулинарии. Русский стол в чистом виде не принял любимые блюда кочевников, но во многом перенял их приёмы обработки мяса, молока и других продуктов. Я не ставлю задачу подробно описать, что и как наши предки переняли у азиатов, но ниже приведу пример блюд достойных подражания.

Это совсем не сказочный вымысел, а чистая правда. Монголы умеют варить мясную тушу без котла, в собственной шкуре. Тушу быка или барана, не снимая с него шкуры, потрошат, наполняют водой, а зимой кладут туда лед и раскаленные на огне камни, саму же тушу зарывают под угли костра. Получается так, что мясо варится внутри и запекается снаружи, сохраняя поразительную сочность и обретая при этом хрустящую корочку. Очень древнее степное блюдо и сейчас готовится по особо парадным случаям, например на свадьбу.

Столы русских царей.

Азиатская гордость и недоступность испортили древние похвальные наши обычаи. Со временем пиры стали менее демократичными, строгий порядок потчевания гостей и местничество занимали на них все большее место. В *Домострое*, памятнике середины XVI века, который отражает нормы поведения того времени, даются советы, как вести себя на пиру: *Когда позовут тебя на пир, не садись на почетном месте, вдруг из числа приглашенных кто-то будет тебя почетнее; и придет тебя пригласивший и скажет: *Дай ему место*, и тогда придется тебе со стыдом перейти на последнее место; но если тебя пригласят, войдя, сядь на последнем месте, и когда придет пригласивший тебя и скажет тебе: *Друг, садись выше!* тогда будет тебе почет от остальных гостей, ибо всякий возносящийся смирится, а смиренный вознесется. Когда поставят перед тобой многоразличные яства и пития и если кто-то знатнее тебя будет из приглашенных, не начинай есть раньше его; если же ты почетный гость, то поднесенну пищу первым есть начинай*.

Среди первой подачи на пирах в Древней Руси обычно шла кислая капуста с сельдями. Рядом в качестве закусок ставилась икра в разных видах: белая, то есть свежесоленая, красная мало-просоленная, черная крепкого посола. Наибольшее распространение имела икра осетровая, белужья, севрюжья, стерляжья, щучья, линевая. Подавали икру с перцем и изрубленным луком, сдабривая по вкусу уксусом и прованским маслом. Икру дополняли балыки, которые в старину назывались *спинками*, и провесная (разновидность вяленой) рыба: лососина, белорыбица, осетрина, белужина и т. д. К этой рыбе подавали ботвинью. Затем следовала паровая рыба, а за ней жареная.

От этого изобилия закусок переходили к ухе. Каких только видов ухи не знает русская кухня: щучья, стерляжья, карасевая, окуневая, лещевая, язевая, судачья, сборная. Наряду с ухой подавали кальи: из лосося с лимонами, из белорыбицы со сливами, из стерляди с огурцами. К каждой ухе следовало свое, тельное, то есть тесто из рыбной мякоти с приправой, испеченное в форме различных фигурок (кружков, полумесяцев, скоромных соблазнов; поросенка, гуся, утки и т. п.). Обязательным блюдом были также пироги и пирожки с начинками из рубленой рыбы, с визигой, сельдью, сигом.

Чем больше утрачивали пиры свои демократические основы, тем пышнее и роскошнее они становились. Точное описание церемонии подачи блюд и кушаний в XVI веке приводит в своем романе *Князь Серебряный* А. К. Толстой. Во время пира, который устроил Иван Грозный для своей братии из 700 опричников, на столах, кроме солонок, перечниц и уксусниц не было никакой посуды, а из яств, стояли только блюда холодного мяса на постном масле, соленые огурцы, сливы и кислое молоко в деревянных чашках. Множество слуг в бархатных кафтанах фиалкового цвета, с золотым шитьем стали перед государем, поклонились ему в пояс и по два в ряд отправились за кушаньем. Вскоре они возвратились, неся сотни две жареных лебедей на золотых блюдах. Этим начался обед.

. Когда съели лебедей, слуги вышли попарно из палаты и возвратились с тремя сотнями жареных павлинов, у которых распущенные хвосты качались над каждым блюдом в виде опахала. За павлинами следовали кулебяки, курники, пироги с мясом и сыром, блины всех возможных сортов, кривые пирожки и оладьи.

Обед продолжался. На столы поставили сперва разные студени; потом журавлей с пряным зельем, рассольных петухов с имбирем, бескостных куриц и уток с огурцами. Потом принесли разные похлебки и трех родов уху: курячью белую, курячью черную и курячью шафранную. За ухою подали рябчиков со сливами, гусей с пшеном и тетерок с шафраном.

Безопасность.

Существовал определенный порядок, по которому любая еда для монарха проходила строжайшую апробацию. В поварне его пробовал на глазах стряпчаго или дворецкого повар, готовивший это блюдо. Затем охрана блюда возлагалась на самого стряпчаго, который надзирал за ключниками, несшими поднос во дворец. Еда расставлялась на кормовом поставце, где каждое блюдо отведывал уже тот самый ключник, что принес его. Затем пробу снимал дворецкий и лично передавал миски и вазы стольникам. Стольники стояли с блюдами у входа в столовую, ожидая, когда их вызовут (порой до часа). Из их рук кушанья принимал крайчий — охранитель стола. Только ему доверялось подавать еду государю. Причем, и он также на глазах у правителя пробовал с каждого блюда и именно с того места, которое указывал государь.

Аналогичная ситуация происходила с напитками. Прежде чем вина доходили до чашника и попадали на питейный поставец их отливали и опробовали ровно столько раз, в скольких руках они побывали. Последним, на глазах царя, пробовал вино чашник, отливая себе из государева кубка в специальный ковш.

Боярский пир в 17 веке

В XVIII веке пиры стали начинаться студнем, икрой и другими холодными закусками, затем подавали жидкие горячие кушанья, а уж потом вареное и жаркое. Век спустя, в домах вельмож званый обед открывали окорока, колбасы, холодные мясные и рыбные кушанья, соления, а за ними следовали похлебка, жаркое, и завершался обед сластями.Всегда высоко ценились разные кушанья из рыбы, которая была даже дороже дичи. Наши предки полагали, что чем больше рыбы на столе и чем она крупнее, тем выше почет для гостей. Русские повара достигли в своем искусстве такого совершенства, что могли *превращать* рыбу в петухов, кур, гусей, уток, не только придавая блюдам форму этих птиц, но даже имитируя их вкус. В русской кулинарной литературе такие блюда называли поддельными: поддельный заяц, поддельный гусь и т. п.

Павел Алепский сообщает, что московиты приготовляли различные рыбные кушанья так: *выбирают из рыбы все кости, бьют ее в ступках, пока она не сделается, как тесто, потом начиняют луком и шафраном в изобилии, кладут в деревянные формы в виде барашков и гусей и жарят в постном масле на очень глубоких, вроде колодцев, противнях, чтобы она прожарилась насквозь, подают и разрезают наподобие кусков курдюка. Вкус ее превосходный

Выпить зелена вина из кубка и чаши.

Большое значение предавалось форме, образу, сосуда. Так, царь Иоанн III пил из кубка в виде петуха. В русском древнем символизме этой птице приписывались храбрость, плодовитость и способность отгонять демонов. А самое главное, считалось, что человек, пьющий из «петушиного» сосуда, никогда не пьянеет…

Ниже привожу примеры некоторых легендарных сосудов из Оружейной палаты Московского Кремля.

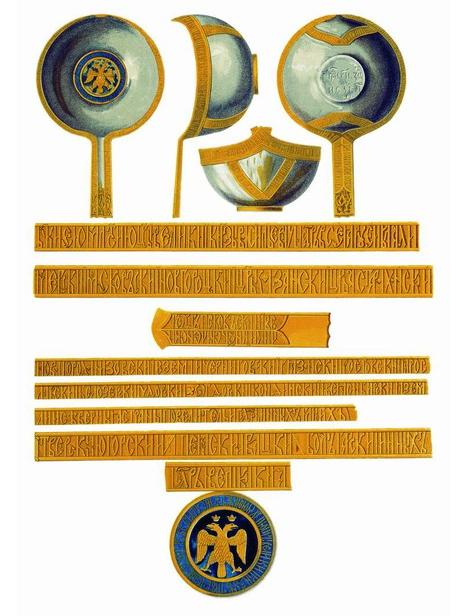

Ковш великого князя Иоанна Васильевича IV

Ковш белый, с золоченым венцем и спусками. В средине печать, с изображением, на зеленом финифтяном поле, двуглаваго орла (в первоначальном виде печати Государства Русскаго, с двумя коронами, без всадника, поражающаго гидру, на груди). Вокруг орла наведена по синей финифти подпись:*Божиею милостию Царь и Великий Князь Иван Васильевич, Государь всея Русии*.По венцу, внутри. снаружи, также и по ленте, вычеканен царский титул:*Божиею милостию Царь и Великий Князь Иван Васильевич, Государь всея Русии, Владимерский, Московский, Новгороцкий, Царь Казанский, Царь Астраханский, Государь Псковский и Великий Князь Смоленский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский, и иных, Государь и Великий Князь Новгорода, Низовские земли, Черниговский,Рязанский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондиский и всея Сибирския земли и северныя страны повелитель и Государь и иных многих*.

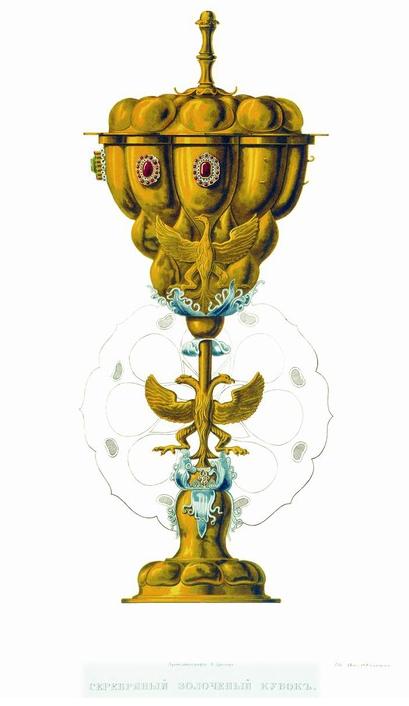

Серебряный золоченый кубок

В описи Оружейной палаты *Кубок ложчатый золоченый, украшенный по восьми выпуклостям яхонтами и изумрудами (из числа которых пяти не достает). Большие яхонты окружены мелкими, а равно и в гнезде вокруг изумруда 12 изумрудцев. Под выпуклостями кубка с двух сторон одноглавые орлы; под ними серебряные травы. Между кубком и поддоном двуглавый орел. На крыше кубка выпуклости яблоками, а также и на поддоне.

Серебряный золоченый кубок

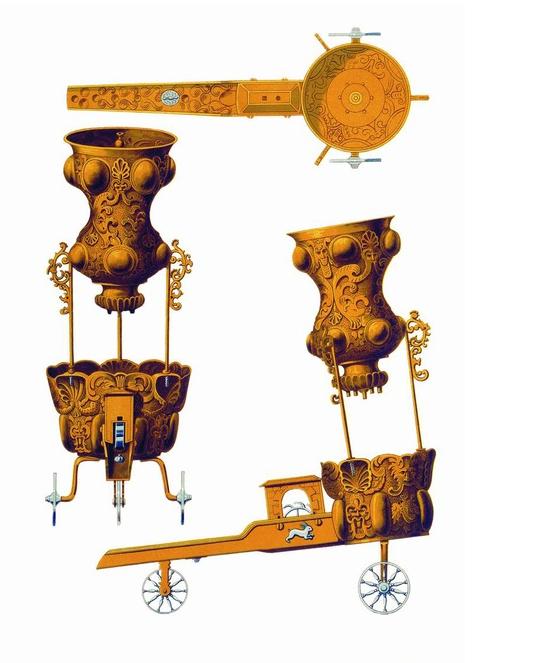

Этот кубок принадлежал казне царевича князя Алексея Михайловича вместе с другим, представлявшим ветряную мельницу, о котором в описи казны царя Михаила Федоровича отмечено:*Кубок серебрян, золочен, на трех колесах. В кубке в средине лебедь; из кубка выведен жолоб; а в жолобе анбар мелнишной, на анбаре облезьяна сидит на дву собаках. От кубка вверх три пружины серебряны, а на тех пружинах кубок серебряной золочен; на столбике стоит журабль, на одной ноге, а в другой держит яблоко. Поддон золочен на трех ношках золоченых гнутых; на поддоне рыба кит золочен; по подписи весу два фунта сорок золотников, а по весу 2 ф. 44 золотн.*.

Кубок, присланный царю Алексею Михайловичу от шведской королевы Христины в 1648

Кубок на роговое дело; под ним человек серебряной, белой, женскаго полу, в правой руке серп, левою рукою держит рог; на поддоне чеканены травы; на кровле яблока в семи местех, осмое в середке, гладкия, золоченыя; в середнем яблоке ветвь; пониже яблок серебреныя белыя листья и цветныя репьи; меж яблок винограды и травы цветные; однаго яблока нет. По подписи на дне тринадцать фунтов семдесят золотников. Прислала к Великому Государю Свейская Королева Христина во (1648), сентября во 2-й день. А по весу тринадцать фунтов, двадцать четыре золотника*.

Кубок раковинный и братина царя Алексея Михайловича

Золотая братина, поднесенная царю Алексею Михайловичу патриархом Никоном

Эта золотая братина, или заздравная чаша, московской работы, ложчатая, украшенная финифтяными ободками и цветами. Снаружи по ободу, между отделами финифтяной же надписи, два больших изумруда и два синих яхонта, или сапфира, из коих один гранен россыпью, другой плоский. Между ложками, под ободом, пять алмазов греческой грани и шесть яхонтов.По венцу следующая, наведенная черной финифтью, подпись:*161 (1653) года,благочестивейшаго Государя Царя и Великаго Князя Алексея Михайловича всея Руссии, сею чашею благословил и челом ударил Никон Патриарх Московский и всея Руссии*.На дне чаши нарезана другая подпись:*194 (1686) года, Великие Государи сею чашею пожаловали Боярина Князя Василья Васильевича (Голицына) за ево службу, за вечной мир, что учинен с королем Польским*.

Вот так ели, пили и традиции хранили в Русском царстве.