Что было на территории урала в древности

А Урал был когда- то. океаном!

В Сети часто публикуются интересные сведения о далеком прошлом седого Батюшки- Урала! Вот одна из последних статей https://www.youtube.com/channel/

Ученые утверждают, что российская земля хранит загадки древнее египетских пирамид. Но ведь Уральские горы некогда были дном Уральского океана.

«. Рассказывая читателям об истории Урала, мы порой воскрешаем события давно минувших лет, но так далеко ещё ни разу не забирались. Можно ли воссоздать, хотя бы примерно, события, которые происходили сотни миллионов лет назад? Научный консультант этой статьи, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Ерохин (Институт геологии и геохимии УрО РАН), отвечает на этот вопрос утвердительно. Речь сегодня пойдёт о палеоокеане (то есть древнем океане), который современные учёные называют Уральским.

Кружком на этой карте помечено примерное расположение Уральского океана. По размеру он – самый маленький из древних океанов, поэтому иногда его называют Уральским морем.

Как рождаются океаны?

Итак, примерно около 550-500 миллионов лет назад (в так называемый Кембрийский период) Урала ещё не было. На его месте располагалась обширная платформа. Её фрагменты (Сибирская на западе и Восточно-Европейская на западе) существуют и сейчас, но «раздвинутые» структурами Урала и Западной Сибири.

Именно 550 миллионов лет назад единая платформа начала делиться надвое, глубинными трещинами, которые постепенно раздвигались и формировали крупный бассейн или серию бассейнов, похожих на современный Байкал. По мере увеличения размеров этого бассейна пресная вода заменялась солёной (океанической), и появился обширный водоём, современный аналог которого Красное море. И, наконец, был образован Уральский океан, вероятно, с крупными островами (осколками от платформ) по типу современного Мадагаскара.

Размер этого океана вычислить достаточно сложно, но можно сделать приблизительную оценку. По последним научным данным, протяжённость уральских структур – от Перми до Ханты-Мансийска– составляет около 800 километров, и большая их часть представляет собой бывшие осадочные породы, которые практически всегда смяты в складки. А для оценки размеров древнего океана надо складки «распрямить», для чего имеющийся размер нужно увеличивать в 2-3 раза. И получается, что только ширина Уральского океана могла составлять 1500-2500 километров, а его длина – около 3000 километров (определяется по уралидам от Новой Земли до бывшего Аральского моря). И это лишь минимальные оценки, хотя и так получаются величины вполне океанические. К примеру, самый маленький из современных океанов – Северный Ледовитый – имеет размеры 2200 на 3200 километров.

Судя по найденным остаткам кораллов, Уральский океан был тёплым (примерно как в современных тропиках). И, разумеется, этот океан был населён. Кем? Например, рыбами. И некоторые из них дожили до наших дней. К примеру, латимерия – рыба, которая жила 400 миллионов лет назад и практически не изменилась с того времени, сейчас обитает у берегов Мадагаскара и Индонезии. А ещё в том океане обитали различные моллюски, некоторые из их видов сохранились до наших дней.

Кстати, один из этих видов моллюсков называется «Наутилус помпилиус», и это имя получила ставшая широко известной рок-группа – а всё потому, что мама Ильи Кормильцева – автора самых известных текстов песен «Наутилуса» – работала в Свердловске геологом, и этих самых моллюсков Илья разглядывал с детства…

Как умирают океаны и рождаются горы?

Умирал Уральский океан так же, как и рождался – постепенно. Примерно 450-350 миллионов лет назад, в результате появления зон субдукции (мест, где океаническая кора уходит под материк и там плавится на глубине), вдоль окраин палеоокеана начали появляться островные дуги – цепочки огнедышащих вулканов, на манер нынешних Курильских островов, Японии, Филиппин и Индонезии. Реликты этих древних вулканов можно до сих пор увидеть на Южном Урале в виде хребта Ирендык, который протягивается западнее Магнитогорска и Сибая. Всё это привело к тому, что океан стал обмелятся и по его периферии возникли окраинные моря, типа современных Охотского, Японского и Южно-Китайского морей.

А примерно 330-300 миллионов лет назад Уральский океан прекратил своё существование. В это время произошли мощные вздымания суши за счёт столкновения Уральского региона с Казахстанским континентом, который, в свою очередь, медленно «таранил» и сминал уральские структуры. Урал тогда стал напоминать современные Гималаи, которые и сейчас всё ещё «растут» за счёт наползания полуострова Индостан на Евразийский континент. Уральский океан начал стремительно мелеть, превращаясь в мелкие и изолированные моря, которые окончательно исчезли в Пермский период (300-250 миллионов лет назад). При этом восточнее Урала практически одновременно стало формироваться молодое мелкое море (ныне – Западная Сибирь), осадки которого со временем частично перекрыли уральские структуры, но это уже совсем другая история…

Таким образом, примерная продолжительность существования Уральского океана оценивается в пределах 250-200 миллионов лет. Не так уж и мало, с учётом того, что возраст Земли – около 4,5 миллиарда лет.

Самый «родной» для уральцев геологический период – Пермский (названный в честь одноимённого города), приходится на тот отрезок времени, когда Уральский океан уже прекратил своё существование. Пермский период делится на ярусы, один из которых – Артинский – назван в честь посёлка Арти, и это единственный населённый пункт Свердловской области, чьё название отражено в международной геохронологической шкале. Таким названием мы обязаны академику Александру Карпинскому (чьё имя сейчас носит город Карпинск) – именно в окрестностях посёлка Арти он обнаружил ранее не известные науке разрезы геологических пород, которые, изучив, определил в отдельный ярус, назвав его по месту находки.

Лучшая на Урале коллекция горных пород и отпечатков древних организмов находится Уральском геологическом музее (Екатеринбург). Также на Урале есть много мест, где хорошо видны выходы древних горных пород. В Каменске-Уральском, например, есть геологический туристический маршрут «Тропа Карпинского», где можно совершить экскурсию «в глубь времён».

https://nashural.ru/

…Вот так, други дорогие!

И что значат прошедшие человеческие цивилизации на фоне таких геологических пертурбаций!? А ведь нас еще ждут не менее мощные в наступающую космическую Эпоху Огня!!

***********************

1.УРАЛ БЫЛ КОЛЫБЕЛЬЮ И БАСТИОНОМ ВЕЛИКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ, СЛЕДЫ КОТОРОЙ НАМНОГО СТАРШЕ ЕГИПЕТСКИХ ПИРАМИД.

— В горах мы нашли каменные блоки, которым десятки, а может быть, и сотни тысяч лет, — рассказывает директор Пермского географического клуба Радик Гарипов. — Они были частью сооружений, грандиозных по своим масштабам.

В том, что найденные артефакты не игра природы, Гарипов уверен — у камней правильные грани, они сходятся под углом в девяносто градусов. Местами поверхность отшлифована так гладко, что на ней не растёт даже мох. И самое главное — на некоторых блоках есть следы механической обработки, пропилы, внутренние пазы. Словно на деталях конструктора.

— Но какие великаны могут манипулировать кубиками весом в десятки тонн? — срывается с моего языка.

— Представители высокоразвитой цивилизации, которая существовала на Земле задолго до нас, — уверенно отвечает Радик Рауфисович. — Я не могу точно сказать вес блоков, но места, где я их обнаружил, совершенно глухие, современную технику туда не подогнать, разве только вертолёт. При советской власти там не велась добыча камня и прочих ископаемых.

— А вдруг это всё-таки случайность, во время ледникового периода камни так гладко водой отшлифовало?

— Я не могу спорить с представителями официальной науки относительно территории, которую покрыл ледник, на этот счёт существует много версий. Однако ссылка на деятельность ледника весьма сомнительна. Во-первых, природа не любит правильных углов — время и климат стремятся закруглить, обветрить их. Но на артефактах много остро отточенных прямых углов. Во-вторых, сколы и эрозия могут сформировать внешние прямые углы, но никак не внутренние. Я видел кубы почти идеальной формы, с гладкой поверхностью, пусть и со следами эрозии. Причём их достаточно для того, чтобы исключить случайный характер их образования. Некоторые блоки сильно разрушены и раскиданы. Вероятно, от сильного взрыва. Немало в той местности и воронок, причём в каменной породе. Исключать природный характер их образования, конечно, нельзя, но зная условия образования карстовых воронок, мне сложно представить такое на горном отроге, посреди курумов.

Курумы, так геологи называют каменные террасные россыпи, не редкость на Урале. Геологи объясняют их появление суточной разницей температур. Днём припекает солнце, в трещины попадает вода, а ночью мороз превращает её в лёд, и он, словно клиньями, раскалывает монолит.

— Найденные вами камни — игра природы! — так заявляют Гарипову оппоненты-геологи.

— Допустим, один правильный куб в каменной россыпи — игра природы. Но рядом с ним ещё два. Таких случайностей не бывает!

Именно у тех трёх кубов, найденных на горе Тулым, и сделал Радик Гарипов открытие, которое легло в фундамент его гипотезы о мегацивилизации, существовавшей на Урале.

— В 1994 году я работал главным лесничим заповедника «Вишерский» на севере Пермского края, — вспоминает Радик Рауфисович. — Там я и наткнулся на куб с гранью в два метра. Влез на него — и удивился. Неподалёку лежали ещё два! Подумал: тут был какой-то советский армейский объект, но военные инженеры предпочитают строить из железобетона. А тут — серицитовый сланец, по твёрдости он сопоставим с гранитом. Чтобы распилить его на блоки, нужны серьёзные мощности, специальная техника. Однако ничего подобного коренные жители здесь не видели.

Вновь вернуться в то загадочное место Гарипову пришлось почти через двадцать лет. Душа его рвалась в горы, но случилась беда — из-за травмы он лишился ноги, пришлось учиться ходить на протезе.

И назло всему Гарипов в 2012 году привёл на своё заветное место экспедицию Пермского госуниверситета.

— Андрей Болотов и Андрей Грищенко нашли там остатки каменных сооружений со следами инструментальной обработки, — рассказывает путешественник. — А ещё вытянутую пирамиду со ступенчатыми гранями. Сразу вспомнились легенды о древнем государстве Барма, о доисторических ядерных войнах.

Последующие экспедиции принесли Гарипову и его соратникам новые открытия. Артефакты попадались по всему Уралу.

БОЛИВИЯ

Артефакты, найденные на Урале, весьма похожи на каменные блоки Пума-Пунку — древнего сооружения в Южной Америке, возраст которого учёные относят к эпохе мезолита.

Эти блоки разбросаны так, словно их разнесло взрывом. Обработаны они очень тщательно, в них сделаны фигурные выпилы. Пазы явно предназначены для того, чтобы блоки входили друг в друга, как кубики конструктора.

— Круглые водоёмы в горах на Урале тоже очень похожи на следы от взрывов, — делится наблюдениями Гарипов. — В одном из таких озёр я увидел островок, причём имеющий твёрдое основание. Такое получается при надземном взрыве заряда большой мощности.

История Урала. Обзор

Территория, именуемая в наши дни Уралом, известна «цивилизованному» миру давно. Упоминание о ней можно встретить ещё в работах древнегреческого историка Геродота, жившего в V веке до нашей эры. Конечно же, слова «Урал» в то время никто не употреблял (называли эту территорию иначе — «Рифейский камень»). Да и представления учёных Античности об Урале и Сибири были полумифическими.

«За Скифией лежит земля твёрдая, как камень, и неровная. После долгого перехода по этой каменистой области придёшь в страну, где у подножья высоких гор живут люди от рождения плешивые, плосконосые, с продолговатыми подбородками, имеющими свой особенный язык… Путь пресечён высокими горами, через них никто не может пройти. Плешивцы рассказывают… будто на горах тех живут люди с козьими ногами, а за ними — другие, которые спят шесть месяцев в году» (отрывок из описаний Геродота).

Вот такими были одни из первых письменных свидетельств об Урале. С другой стороны, следует помнить, что для древних греков даже проливы Босфор и Дарданеллы, расположенные в каких-то пятистах километрах, были населены чудовищами. Что уж говорить о далёком и неведомом Урале!

Автор не стал затрагивать вопрос заселения Урала первобытными людьми, так как данный материал является лишь кратким обзором. Отметим только, что первые люди пришли к Уральским горам 300-250 тыс. лет назад с территорий Кавказа и Средней Азии, двигаясь вдоль таких крупных рек, как Кама и Урал.

На протяжении дальнейших тысячелетий народы Урала неоднократно сменяли друг друга. Но к концу первого — началу второго тысячелетия нашей эры на территории сформировались несколько этнических групп, считающихся коренными: ненцы на севере, ханты и манси вдоль реки Обь, башкиры на юге, по течению реки Уфы, и некоторые другие.

Эти народы сохранились и по сей день, причём на прежних территориях, и их наименования отразились в названиях субъектов России: башкиры — республика Башкортостан, ненцы — Ямало-Ненецкой автономный округ, ханты и манси — Ханты-Мансийский автономный округ. Между прочим, предками хантов и манси был народ, называемый «югра». А другое название Ханты-Мансийского автономного округа — именно Югра.

Народы Урала и русские

В это же время, в IX-XII веках, на западе от Урала появились несколько государств, самыми известными из которых были Киевская Русь и Волжская Булгария. Эти государства (а также возникшие после распада Киевской Руси отдельные княжества) поддерживали весьма тесные торговые отношения с народами Урала, а некоторые земли даже оказались в их подчинении. Известно, что под властью Волжской Булгарии находились народы, жившие в нижнем и среднем течении Камы. Народы Северного Предуралья (территория нынешней республики Коми) платили дань Новгороду. В XII — начале XIII века между русскими княжествами даже началось соперничество за Урал.

Однако вскоре случилось опустошившее Русь нашествие монголо-татар. В их подчинении оказались и многие народы Южного Урала. По этой причине движение русских на восток было приостановлено почти на полтора века.

Со временем государство монголов (Золотая Орда) стало слабеть. К северу от него вокруг Москвы формировалось и набирало силу новое государство, впоследствии ставшее Россией. После снятия татаро-монгольского ига в 1480 году и после победы над одним из главных соперников за собирание русских земель — Новгородским княжеством, — Московская Русь стала быстро расширяться в направлении Урала и Сибири.

В конце XV века в состав России окончательно вошла территория, носившая название «Пермь Великая» и расположенная в верховьях Камы и Вычегды (сейчас там находится Пермский край). Первые города русских на Урале появились ещё почти за век до этого: Анфалов городок (1409 год), Усолье Камское (ныне Соликамск — 1430 год).

Освоение Перми проходило не без сопротивления со стороны соседних воинственных народов, например, сибирских татар. Для защиты от врагов на Руси издавна возводили укрепления — кремли. Урал не стал исключением. Первый кремль на Урале был построен в 1535 году в городе Чердынь.

Спустя два десятилетия к России была присоединена Башкирия. Как следует, были построены русские укрепления (первым стала крепость Уфа, основанная в 1574 году; ныне столица республики Башкортостан).

Как и при освоении многих других территорий, значительную роль в деле присоединения Урала к России сыграли купцы и религиозные деятели. Стефан Пермский, ставший впоследствии епископом Перми Вычегдской (так называли территорию, расположенную к северо-западу от Перми Великой), был миссионером и, по некоторым сведениям, однажды бывал на Урале, где крестил многих язычников. Среди купцов наиболее известны Строгановы (XVI век), которым во владение была отдана довольно большая территория вдоль Камы. Они поддерживали торговые связи со многими народами Зауралья, их деятельность способствовала развитию промышленности и культуры.

С именем Строгановых связано ещё одно важное событие в истории Урала — поход Ермака.

Рывок в Сибирь

По мнению большинства историков, важным событием, едва ли не прорывом в Средний Урал и Сибирь стал поход Ермака (1582-1585 годы). Это так, но важно отметить, что народы Сибири ещё в начале XVI века платили дань России (то есть находились в зависимости от неё), но потом отказались. Именно этот отказ, а также участившиеся нападения на русские владения в Предуралье, были одной из причин похода. Так или иначе, именно после «покорения Сибири Ермаком» началось активное заселение русскими Урала.

Возможно, исторический поход стал также стимулом для других землепроходцев. Во всяком случае, всего через полвека русский человек ступил на берег Тихого океана. Кроме того, поход Ермака стал сюжетом для нескольких знаменитых картин. Например, вот для этой.

О самом походе известно не так уж и много, а в рамках данной статьи можно сказать и того меньше. Нельзя сказать, кто был основным инициатором похода, но скорее всего это были Строгановы, которым изрядно досаждали набеги сибирских татар.

Поход начался в 1582 году (по другой версии, в 1581). Ермак с небольшой дружиной поднялся до среднего течения реки Чусовой, спустился последовательно по Тагилу, Туре и Тоболу до места впадения реки Тобол в Иртыш, где находилась столица сибирских татар — город Кашлык. Разбив отряд татар, Ермак повернул на север, одержав ещё несколько побед. Но в 1585 году он погиб в столкновении с отрядом татар. Его дружина распалась.

Вскоре после гибели Ермака в Сибирь вступило большое правительственное русское войско, которое окончательно завоевало эту территорию. Центром Сибири стал основанный в 1587 году Тобольск.

Освоение Урала русскими

После похода Ермака Урал стал активно заселяться и осваиваться.

Начали строиться первые города на Среднем Урале и в Сибири. На протяжении трёх лет, с 1595 по 1597 год, прокладывалась Бабиновская дорога, на которой в 1598 году был основан город Верхотурье — «ворота в Сибирь».

В начале XVII века начали поступать первые сообщения об открытии на Урале месторождений руд — железной и медной.

В начале следующего века были построены первые металлургические заводы. Почти параллельно с этим возникали административные центры: Екатеринбург (1723), Оренбург (1735), Челябинск (1736). В 1720 году в городе Кунгуре была учреждена Канцелярия горных дел. Это означало не только экономическое присоединение, но и фактическое закрепление государственной власти России на Урале.

Экономическое развитие Урала в XVIII-XX веках

Дважды за свою историю Урал становился одним из важнейших экономических и стратегических районов страны. В первый раз это произошло в период правления Петра I и было связано с именем заводчиков и помещиков Демидовых. Благодаря строительству большого количества железоделательных и медеплавильных заводов Урал стал важнейшей металлургической базой страны, сохраняя этот статус на протяжении более ста лет. Во время Северной войны со Швецией уральские заводы снабжали армию пушками и ядрами. Россия в XVIII веке сделалась мировым лидером по выплавке железа и сохраняла этот статус до середины следующего столетия.

Но, конечно же, лидерство Урала держалось не только на развитой металлургии, но и на добыче уникальных сокровищ — золота, платины, самоцветов и полудрагоценных камней. Золото на Урале нашли ещё в 1745 году. Платина была открыта в первой четверти следующего века. Первые находки самоцветов относятся ещё к XVII столетию, но пик пришелся на XIX век. Именно тогда на Урале были найдены алмазы и изумруды. Ну а «фирменный» уральский камень — малахит — добывался ещё в XVIII веке.

Второй расцвет Урала пришёлся на годы индустриализации (1928-1941) и Второй мировой войны (1939-1945 гг.) В ходе первых трёх пятилеток здесь были построены огромные металлургические и машиностроительные заводы, такие как Магнитогорский и Нижнетагильский комбинаты, завод тяжёлого машиностроения «Уралмаш» в Екатеринбурге и т.д. Во время войны многие предприятия были эвакуированы из оккупированных районов на Урал.

Труд миллионов уральцев в годы войны немало способствовал победе. Помимо всего сказанного, Урал обладал важнейшими стратегическими запасами марганца (месторождение Полуночное на севере Свердловской области). Оно было единственным доступным в то время. Марганец использовался для изготовления танковой брони. Значимость месторождения была столь высока, что в фашистской Германии разрабатывали проект диверсии на нём, к счастью для нашей страны оставшийся нереализованным.

В конце двадцатого века темпы экономического роста вновь стали падать, начался отток населения в другие регионы страны. Тем не менее, Урал по-прежнему является одним из важнейших экономических районов страны, удерживая первые-вторые места по важным промышленным показателям. Кроме того, не стоит забывать, что Магнитогорский металлургический комбинат до сих пор является крупнейшим предприятием отрасли в стране.

Так что, возможно, нынешняя пауза — это только затишье перед очередным скачком.

Что нас ждёт? Перспективы Урала

В заключение статьи позвольте выразить несколько мыслей по вопросу дальнейшего развития Урала и его места в будущем России.

Уральский экономический район обладает высокоразвитым многоотраслевым хозяйством при наличии значительных запасов собственных природных ресурсов. Здесь надо отметить, что подобное сочетание характерно и для некоторых развивающихся стран, которым эксперты предсказывают скорое превращение в один из центров мирового хозяйства.

Уральский регион имеет отличное экономико-географическое положение: он граничит и с высокоразвитыми и с ресурсными районами, является промежуточным звеном между Европейской и Азиатской частями России (что также предполагает развитие транспортной сети).

При сохранении нынешнего промышленного и сельскохозяйственного потенциала и дополнении их некоторыми чертами постиндустриального хозяйства (информатизация, развитие сферы услуг и инфраструктуры) Урал может вновь занять лидирующее положение в нашей стране.

Одним из возможных путей достижения этой цели может стать создание мощной туристической сферы и рекреационного хозяйства. Предпосылки есть. Во-первых, это значительная протяжённость Урала с севера на юг и как следствие разнообразие ландшафтов. Двигаясь по автомагистралям, можно всего за день пересечь тайгу и оказаться в зоне степей. Во-вторых, это огромное количество памятников природы. В-третьих, это история, оставившая в подарок большое количество исторических достопримечательностей, среди которых есть уникальные.

Хотя есть и серьёзные проблемы, среди которых: неважная экологическая обстановка, недоразвитость транспортной сети, отсутствие продуманных туристических маршрутов, малое количество информации о многих достопримечательностях. К счастью, всё их можно решить.

Будут оправданы эти надежды или нет, зависит во многом от самих уральцев. От того, хотят ли они, чтобы Урал занимал первую строчку в рейтинге самых популярных достопримечательностях России или же первое место в списке самых грязных мест страны.

А сайт «Ураловед» постарается внести свою скромную лепту в общее дело — рассказать о природных и исторических достопримечательностях Урала, которые стоит посмотреть.

© Павел Сёмин, 2011

Uraloved.ru

Для оформления статьи были использованы карты следующих источников:

Виноградов Н. Б., Чагин Г. Н., Шкерин В. А. История Урала с древнейших времён до конца XVIII века: Учебное пособие для учащихся основной школы. Екатеринбург: Изд-во «Сократ», 2005

Доисторические времена Зауралья

Племена шигирской культуры всего вероятнее послужили основой для древних индоевропейских племен. В официальных исторических учебниках и статьях шигирцев считали слаборазвитыми племенами, они занимались охотой, рыболовством, собирательством и простыми ремеслами.

Шигирская культура

Шигирская культура

Но некоторые исследователи считают, что шигирцы были не такими уж «дикими». Академик В.А. Чудинов считает, что уже в эти времена шигирцы имели свою письменность (в виде древнерусских рун), это подтверждает находка Шигирского идола. Чудинов считает, что надписи их сильно похожи на древнеславянские (древнерусские) слова. Он даже дал им свое название – аркто-русы (по моему мнению я бы лучше присвоил им название гиперборейцы, бореи, биармийцы).

Сами гиперборейцы являются далекими предками славян, иногда в древние времена древних славян соседние народы называли бореями, среди древних князей встречаются имена Боревой, Борей). Я тоже считаю, что мы мало еще знаем о шигирских племенах и история их хранит много загадок.

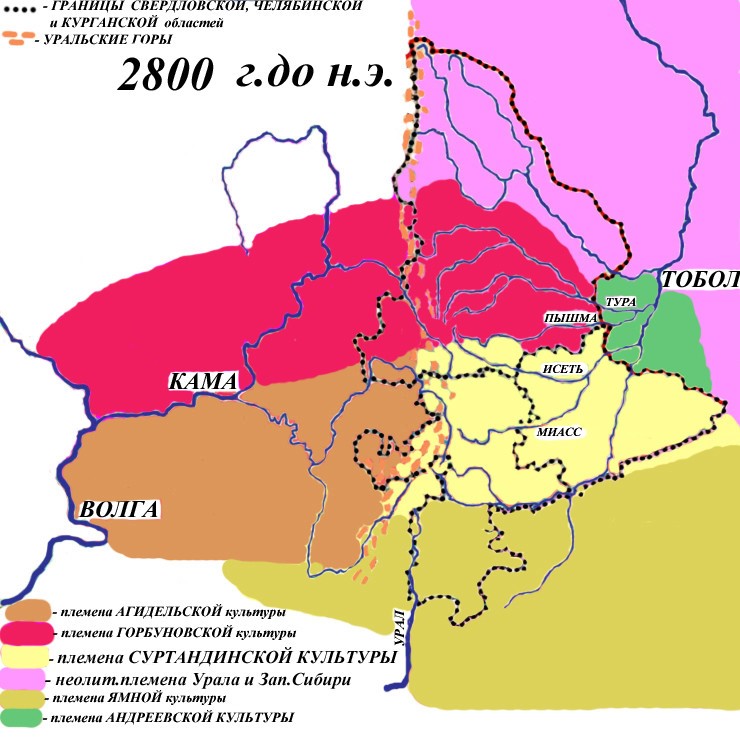

Потомками племен шигирской культуры были племена разных групп (археологических культур), но нас будут интересовать только те культуры, которые выделились из этой культуры из восточных шигирцев (на территории Зауралья).

Чтобы лучше понимать эту информацию, поясним для себя, что же означает слово «археологическая культура». Эти культуры обнаруживаются в процессе археологических раскопок – на определенной территории находят похожие археологические находки (керамические изделия, жилища, одежду, оружие), это означает, что в определенное время на определенной территории жили древние племена которые имели одинаковую культуру (чаще всего эти племена являются родственными по происхождению).

Ну а мы продолжим повествование о дальнейших этнических процессах, происходивших на территории Зауралья.

Маханджарская культура

Примерно в 6200 году до н.э.на юге и юго-востоке Зауралья возникла новая культура – маханджарская, эта культура возникла в основном на основе предыдущей янгельской культуры. Эта культура существовала примерно до 4700 г.до н.э.

Культура развивалась в Степном Притоболье. Основной район скопления памятников — Тургайская впадина (Костанайская область). На территории Торгайского прогиба известно двадцать памятников, в коллекциях которых содержатся материалы маханджарской культуры. В эпоху неолита ландшафт Торгайского прогиба представлял собой степь с островными лесами, а климатические условия примерно соответствовали современным, но c гораздо большей увлажненностью. Для маханджарского населения характерна типично присваивающая экономика древнейших охотников-собирателей-рыболовов. В основе производства каменных орудий труда лежала призматическая техника скалывания пластин как основного типа заготовки. Экономической основой социокульта были охота, рыбная ловля, собирательство. Ловили в основном сайгу, лошадь Пржевальского, куланов, водоплавающих птиц. Преобладала такая форма охоты, как загонная, с применением ловчих ям на путях водопоя. Маханджарцы активно занимались сбором незерновых растений. Родовая община культуры представляла собой материнский род. На орудия и средства производства сохранялась общественная собственность. Соблюдалось равенство всех членов рода. Дела решал родовой совет.

Эпоха неолита

Эпоха неолита (позднекаменный век, 6-5 тысяч лет до н.э.) в южной части Уральского региона характеризуется началом перехода от присваивающей к производящей экономике. Идет процесс одомашнивания скота: кости домашних животных – мелкого и крупного рогатого скота, лошади, — найдены на Ивановской стоянке. Сохраняются и традиционные для каменного века отрасли – охота, сетевое рыболовство и собирательство. На неолитических стоянках найдены каменные мотыги и зернотерки. В эпоху неолита фиксируется появление нового вида изделий – керамической посуды, предназначенной в большей степени для хранения пищевых запасов, нежели приготовления пищи.

В эпоху неолита получают распространения такие приемы обработки камня, как шлифование, пиление и сверление. Ассортимент сырья, из которого изготавливались каменные орудия, расширяется. Употребляются кремень, яшма, кварц, кварцит, гранит, тальк, сланец, халцедон, горный хрусталь и др.

В эпоху неолита начинают проявляться различия в развитии хозяйства разных областей Урала. Северный Урал с его климатом и животным миром диктует занятия охотой с сезонными перекочевками, на побережье Ледовитого океана в Приполярном Урале развивается охота на морского зверя. В лесном Прикамье жили оседлые охотничье-рыболовные племена.

К неолиту относится женское погребение в Бурановской пещере, в котором костяк женщины лежал на спине в вытянутом положении головой к югу, а череп помещался в новскойобласти таза и ног находились 35 подвесок в виде плоских пластинок из зеленого змеевика овальной формы с одной отшлифованной стороной. Второе погребение подобного рода было обнаружено на стоянке в скалистом навесе Старичный гребень в 1,5 км ниже по реке Юрюзань от Бурановской пещеры. Эти погребения сходны по характеру погребения с захоронениями на Южном Оленьем острове Онежского озера, в могильнике в урочище Караваиха на правом берегу реки Еломы в Вологодской области, в неолитических могильниках Сибири на реке Ангаре. В всех погребениях применялась присыпка красной охрой и даже с привесками на нижней части костяка.

Примерно с 5500 года до н.э. территория Западной Сибири и Урала начала заселяться немногочисленными неолитическими племенами. Эти переселенцы пришли туда как с территории, населенной племенами шигирской культуры (с запада), так и с территорий, населенных племенами восточных европеоидов (с юга и юго-востока).

Неолит Урала

Неолит Урала

5-4 тысяч до н.э. — заключительная стадия каменного века — неолит — протекала в условиях теплого и влажного климата. Граница между степью и лесом установилась в положении, близком к современному. Неолитические памятники Южного Зауралья объединены в чебаркульскую культуру. Ведущими отраслями хозяйствава оставались охота и рыболовство. Большинство населения Южного Зауралья использовало каменное сырье из месторождений «яшмового пояса». В технике обработки камня применялись шлифование, пиление, сверление. Возникло гончарство. Дальнейшее развитие получили связи с племенами, населявшими территорию между Аральским и Каспийским морями.

Рыболовство и охота в условиях возникшей технической оснащенности и благоприятной географической среды оставались наиболее рациональными видами деятельности. Только на южной окраине лесостепной зоны (современной Оренбургской области) осваивается живвотноводство. Кости домашних животных (мелкого, крупного рогатого скота, лошади) найдены в неолитическом слое Ивановской стоянки (река Ток).

Суртандинская культура

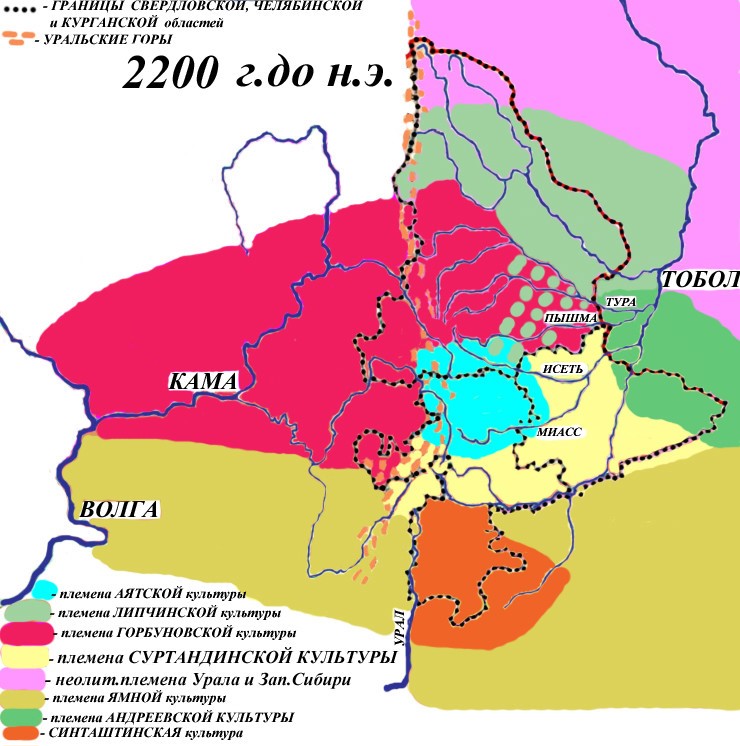

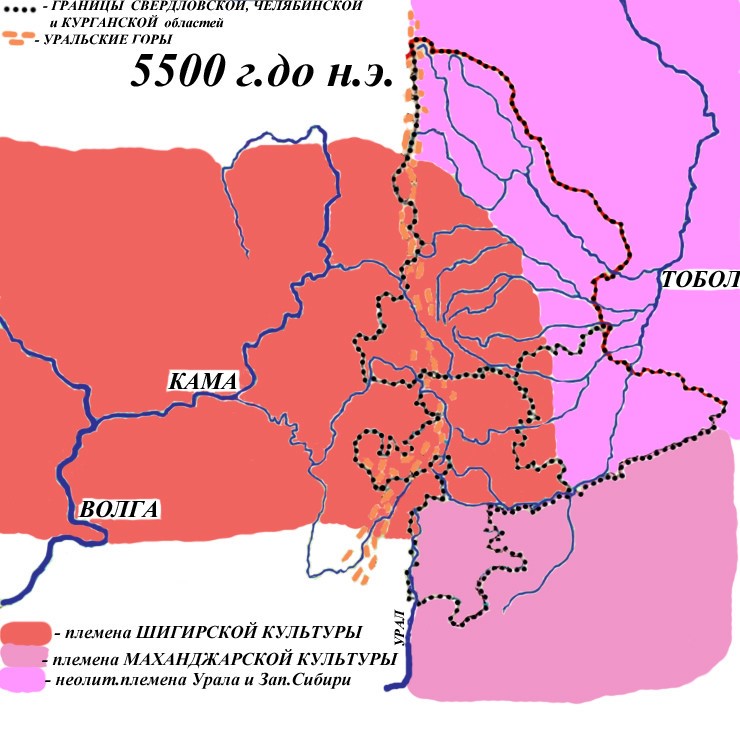

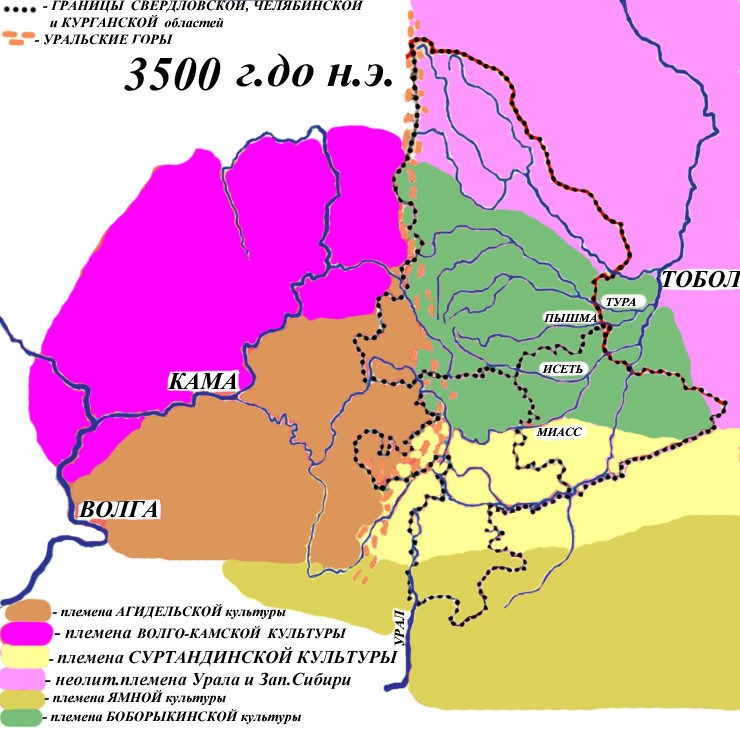

Примерно к 4000 году до н.э. на территории Южного Зауралья и степного Казахстана возникла суртандинская культура. Названа по стоянкам на озере Суртанды. Поселения суртандинской культуры располагались преимущественно в низких террасах берегов озёр и не имели укреплений. Жилищами являлись полуземлянки и землянки с очагами, нарами и стенами. Стены были укреплены каменными плитами, а крыша покрывалась бревенчатым накатом. Поселение Суртанды расположено в Абзелиловском районе Башкортостана, в 40 км от города Магнитогорска. Характерна обилием каменных орудий из яшмы (наконечники стрел, ножи, скребки, молоты, зернотёрки) и единичными изделиями из уральской самородной меди, керамикой и орнаментами на посуде. Обнаружены кости домашних животных — овца, крупный рогатый скот, преобладают лошади. Погребальные памятники не найдены. Население суртандинской культуры сложилось на основе местных племён эпохи неолита. В конце III тыс. до нашей эры расселилось в долинах рек Ай, Уршак, Юрюзань. Население занималось охотой, рыболовством и скотоводством. На востоке племена данной археологической культуры стали одним из компонентов формирования населения алакульской культуры, а на западе — абашевской культуры.

Примерно к 3800 году до н.э. лесостепном и лесном Зауралье сформировалась боборыкинкая культура.

Ботайская культура

Ботайская культура

Примерно к 3700 году до н.э. на севере Казахстана и Южном Урале появилась ботайская культура, эта культура появилась на основе предыдущей суртандинской. Территорию шигирской культуры в западном Приуралье заняла волго-камская и агидельская культуры, а в восточном Зауралье – неолитические племена Урала и Западной Сибири. К этому времени перестала существовать чебаркульская культура.

Ботайская культура — археологическая культура энеолита, существовавшая в 3700-3100 годах до н.э. Названа по селу Ботай. Открыто около 20 поселений вдоль степных рек Иманбулак, Терсаккан, Тобол, Тургай, Убаган, Чаглинка. Основными материалами были камень, кость и глина. Основное занятие коневодство, охота и рыболовство. Происходит от суртандинской культуры Южного Зауралья.

Проведённые археологические исследования показали, что занимающиеся коневодством ботайцы умели делать кумыс из кобыльего молока и являлись пионерами применения сбруи 6700-6000 лет назад. С ботайской культурой связывали начало одомашнивания лошадей примерно 5,5 тыс. лет назад.

По данным палеогенетиков лошади Пржевальского являются одичавшими потомками ботайских лошадей, а современные породы домашних лошадей лишь на 2,7% происходят от лошадей из Ботая. При этом ботайцы, владея навыками приручения лошадей, не вели селекцию. Финский лингвист А. Парпола считает, что название лошади в праугорском языке могло быть заимствовано из неизвестного субстратного языка, резко отличавшегося от других языков Евразии, носителей которого он отождествляет с ботайцами.

Генетически ботайцы не были напрямую связаны с населением ямной культуры. По последним данным, генотип ботайцев, как и окуневцев, наполовину происходил от «древних северных евразийцев», наполовину от «древнего восточноазиатского компонента». В распоряжении антропологов пока что имеется лишь 5 черепов носителей культуры. Они характеризуются архаичным массивным обликом с уплощённой лицевой частью, что сближает их с древнеуральской расой и отделяет от европеоидных афанасьевцев и ямников.

Ямная культура

Ямная культура

Примерно к 3500 г.до н.э. на обширной территории степей от Дуная до Иртыша сформировалась ямная (древнеямная) культура. Это были племена древних индо-европейцев. Некоторые историки называют их «ариями». К этому времени ботайская культура вошла в состав ямной культуры.

Эпоха раннего металла

Основные культуры эпохи раннего металла — Гаринская, Борская, Липчинская, Уртандинская, Аятская. В это время идет формирование комплексного охотничье-рыболовческого хозяйства. Развиваются и более прогрессивные отрасли хозяйства – скотоводство и земледелие. Развитие скотоводства в южных районах привело к первому крупному общественному разделению труда – выделению пастушеских племен. В Прикамье население гаринской культуры осваивает цветную металлургию на базе местных медистых песчаников. Основные культуры эпохи бронзы таежной зоны Урала — Ерзовская и Лебяжская.

К 3000 году до н.э. исчезла боборыкинская культура.

Энеолит

Во 2-й половине переходного от каменнного к бронзовому веку периода — энеолита (3 тыс. до н. э.) — климат стал более холодным и сухим. К этому периоду относятся памятники кысыкульско-суртандинской культуры. В хозяйстве преобладали рыболовство или охота. Основным материалом для изготовления орудий труда служил камень. На немногих поселениях найдены изделия из меди, шлаки и другие свидетельства зарождения местного металлургического производства. Южная часть Зауралья вошла в ареал ямной культуры. Ведущей отраслью хозяйства было подвижное скотоводство. Возможно, с этого времени в Южном Зауралье началась эпоха контактов между угорским (кысыкульско-суртандинская культура) и индоевропейскими (ямная культура) мирами.

Это одна из глав моей новой книги «История Зауралья». Книга рассказывает историю Свердловской, Челябинской и Курганской области с древнейших времен.

Шигирская культура

Шигирская культура Неолит Урала

Неолит Урала Ботайская культура

Ботайская культура Ямная культура

Ямная культура