Что было основной хозяйства и жизни вавилонии

Экономическое развитие (сельское хозяйство, ремесло, торговля) по законам Хаммурапи

Кодекс царя Хаммурапи является значительным историческим памятником Древнего Вавилона, отражает основы общества, социальное положение жителей государства, его экономическое развитие. Свод законов Хаммурапи свидетельствует о том, что основу экономики Старовавилонского царства составляло натуральное хозяйство. В законах также отражено развитие товарно-денежных отношений, ростовщичества. Всего экономическим отношениям отведено около 50 статей.

Главным занятием жителей Вавилона являлось земледелие с искусственной системой орошения. Орудия труда были достаточно примитивными: мотыга, серпы приспособления для боронования. В Древнем Вавилоне применялись орудия труда из бронзы, известны случаи применения железных изделий. Систематическое использование металла способствовало росту производительности труда в земледелии. Именно во времена Старо-Вавилонского царства стал широко применяться плуг усложненной конструкции, который был оснащен специальной воронкой, куда засыпалось зерно, и трубкой, через которую семена попадали в борозду. Однако, по некоторым сведениям, такой плуг изобрели еще при III династии Ура. При вспашке использовалась тягловая сила быков. Домашние животные – ослы, ишаки, мулы, начинает появляться лошадь.

Высокая урожайность земледелия достигалась не только исключительным плодородием почвы, но и развитой ирригационной системой. Короткий зимний период дождей с небольшим количеством осадков, высокая температура воздуха в летние месяцы, а также несовпадение периода разлива рек со временем посадки определили важное значение искусственного орошения. Главные каналы брали свое начало у рек Тигра и Евфрата, дальше от них ответвлялись все более и более мелкие, пока влага не попадала непосредственно на поля. Необходимый уровень воды в системе поддерживался за счет плотин. Воду в высокие районы, куда она не достигала во время подъема рек, поднимали при помощи специальных водоподъемных сооружений, которые оставались несложными в техническом отношении и требовали значительных затрат физического труда человека. центральная власть заботилась не только о расширении ороcительной сети, но и о содержании ее в порядке. Царь чаcто давал распоряжения о расчистке каналов и о различных работах, связанных с ирригацией. Если в царcкий дворец поступали сведения, что в какой-либо местности не хватает воды для орошения, то из дворца посылалось распоряжение о принятии мер для обеспечения населения водой. Еcли не хватало воды для орошения полей, арендованных у дворца, то местные чиновники должны были принять меры к орошению этих полей или же заменить неорошаемое поле орошаемым. Больше того, меcтные чиновники несли материальную ответственность за нормальное орошение арендованных у царя земель: в случае неурожая из-за плохого орошения недоимка арендной платы начиcлялась на местного чиновника. Если прорывалась плотина, чиновники должны были найти рабочую cилу, необходимую для исправления повреждений. Если наводнение не достигало высоких полей, то по приказу царя устанавливались водоподъемники. В судебнике Хаммурапи cохранились оcобые статьи, уcтанавливающие ответственность общинников за сохранение в порядке данного участка ирригации. Если по чьей-либо вине проиcходил прорыв в плотине и был затоплен соседний участок, виновный должен был возместить стоимость погибшего xлеба. Если он этого сделать не мог, то его cамого и его имущество следовало продать, обратив вырученные деньги на возмещение убытков, понеcенных владельцами соседних полей.

Во II тысячелетии до н.э. на полях Вавилонии возделывали не только зерновые культуры. Во времена Хаммурапи активно развивается садовое хозяйство с различными сортами фруктовых деревьев. Обширные территории засаживались финиковой пальмой. Государство, защищавшее интересы земельных собственников, заботилось также и о владельцах садовых участков. По 59-й ст. законов Хаммурапи за самовольную порубку дерева в чужом саду следовало уплатить высокий штраф — полмины серебра. Законодатель, cтоящий на страже имущественных интересов богачей, устанавливал высокую плату за аренду сада в размере 2/3 садового дохода. Если cадовый доход уменьшался, арендатор был обязан уплатить аренду соответственно с доходом соcеднего участка.

Наличие богатых пастбищ, под которые иcпользовались горные склоны, степи, луга, способствовало дальнейшему развитию скотоводства. За кражу скота, порчу орудий труда существовали различные штрафы и наказания, записанные в кодексе Хаммурапи. Штраф за кражу оросительного орудия: «§259. Если человек украдет оросительное орудие с обрабатываемой земли (общины, то) он должен отдать хозяину оросительного орудия 5 сиклей серебра». Также обозначены расценки найма скота, услуг: «§271. Если человек наймет быков, повозку и его погонщика, (то) он должен давать 180 ка хлеба в день».

Вавилон располагался на скрещении речных и караванных торговых путей, что способствовало развитию торговли. Особенное значение получила внешняя торговля. Государственная власть активно пыталась сосредоточить в своих руках большое количество обрабатываемых земель и постоянно вмешивалась в хозяйственную жизнь страны, пыталась централизовать в своих руках внешнюю торговлю. Эту торговлю вели тамкары, торговавшие либо по поручению царского дворца, либо на свой собственный страх и риск. Особые государственные чиновники, называвшиеся «вакиль тамкары», руководили этой торговой деятельностью. Из Вавилонии, как из аграрной страны, вывозили главным образом сельскохозяйственные продукты: пшеницу, ячмень, растительное масло, финики и шерсть. Кроме того, из Сиппара, центра шерстоткацкого производства, вывозили, в частности, в Элам шерстяные ткани. А из Элама в Вавилонию привозили металлическую руду (медь и серебро), из Ассирии — свинец и другие металлы, из соседней горной страны Гутиума — рабов. Наряду с внешней и крупной оптовой торговлей существовала и внутренняя, особенно розничная торговля. Мелкие торговцы, получая у крупных богачей или у храмов ссуды или товары, самостоятельно вели свои торговые операции, перевозя товары по рекам и каналам из одного города в другой — из Ларсы в Ниппур, из Вавилона в Сиппар и т. д. Законодатель, защищавший интересы собственников-богачей, принимал меры к тому, чтобы обеспечить крупному оптовому торговцу высокую, установленную законом прибыль. По законам Хаммурапи взявший у крупного торговца ссуду обязан был вернуть взятые деньги в двойном размере, даже в том случае, если он не наживал барыша. Единственной причиной, которая освобождала взявшего ссуду от необходимости ее возвращения, были военные действия.

Торговые сделки совершались на особых рынках, где, судя по документам, устанавливались цены на различные товары. Эти цены колебались в завиcимости от хозяйственных условий и времени года. В царствование Хаммурапи продукты сельского хозяйства стоили значительно больше, чем в Уруке при Сингашиде. Так, например, шерсть была вдвое дороже, растительное масло — в три раза, а зерно — вдвое дороже. Подорожание продуктов при Хаммурапи, возможно, объясняется длительными войнами, которые в то время вел Вавилон и которые должны были отразиться на хозяйственной жизни страны, отрывая свободных земледельцев от их обычных сельскохозяйственных работ.

Расширение и усиление Вавилонского царства привели к дальнейшему развитию внешней торговли. Вавилонские купцы отправлялись в cоседние страны, чтобы там покупать или продавать различные товары, в частности рабов. Стоимоcть некоторых товаров устанавливалась по курсу цен, который в то время стоял на одном из иностранных рынков, например в Туплиаше. При I вавилонской династии Вавилон превращается в крупный торговый центр не только Месопотамии, но и ряда соседних стран. Зерно в расчетах играет такую же роль, как и серебро: зерном выплачивается вознаграждение сельскохозяйственным работникам, погонщикам волов, пастухам, за наем скота и повозок, а также жалованье чиновникам и судьям. Государство, владевшее большими землями, накапливавшее множество различных продуктов в своих складах, было заинтересовано производить все расчеты натурой. С другой стороны, сельские общины все еще продолжали жить в условиях примитивного и замкнутого натурального хозяйства.

Большую роль в вавилонском хозяйстве играли глина и тростник, а также шерсть, кожи, лен, пальмовое волокно и другие виды сельскохозяйственного сырья, которыми изобиловала страна. Эти богатства в сочетании с очень ранним развитием внешней торговли и явились той основой, на которой выросла промышленная и торговая слава Вавилона, достигшая зенита в эпоху столпотворения.

Дерево, как и камень, было дорогим и редким. Местные породы дерева — древесина финиковых пальм, тамарисков, сикомор, ивы и др. — шли на мелкие бытовые поделки, но мало годились для изготовления более ценных вещей. Для последних использовали привозную древесину кедра, кипариса, дуба, бука и т. д. Вавилонские мебельщики завоевали своим мастерством заслуженную славу у соседних народов. Они изготовляли и легкую плетеную утварь из ивовых прутьев и тростника, дорогую полированную, мебель с инкрустациями из золота, серебра, слоновой кости, драгоценных камней.

Глина во многих случаях заменяла недостающие камень, дерево и металлы. Глиняные изделия сопровождали вавилонянина от рождения до смерти. Сами люди, по поверьям вавилонян, были созданы из глины. Мастерство шумеро-вавилонских гончаров оставалось непревзойденным на протяжении всей древней истории Ближнего Востока. Его образцам следовали и подражали все соседние народы. Помимо посуды, вавилонские гончары делали из глины бочки-пифосы, ящики, жаровни, гробы, веретена, светильники, разнообразные статуэтки культового и бытового назначения, серпы и т. д. Из глины и глиняных кирпичей возводились все постройки, начиная с хижин бедняков и кончая царскими дворцами.

Тростник, прутья и пальмовое волокно служили материалом для самых разнообразных плетеных изделий — циновок, ковров, корзин, сумок, сосудов и т. п. Эти вещи широко использовались вавилонянами в быту.

Широкое развитие получила обработка кожи, чему способствовало обилие скота в стране. Из кожи изготовляли обувь, предметы вооружения (колчаны, щиты, панцири, шлемы), конской упряжи (уздечки, ремни, вожжи, хомуты, шлеи, поводья, бичи), мехи для хранения жидкостей и многое другое. Специфически ассиро-вавилонским изделием были кожаные бурдюки, надувавшиеся воздухом, на которых вплавь переправлялись через реки. Такой бурдюк входил в состав солдатской амуниции.

В Старовавилонском царстве были широко распространены пивоварение, масло- и виноделие, хлебопечение, кондитерское дело, приготовление муки, крупы, косметики, парфюмерии и т. д. Все эти товары пользовались большой популярностью у соседних народов.

Особую славу Вавилону создало его текстильное производство. Основным сырьем для него издревле служила шерсть — овечья и в меньшей степени козья. Шерсть и лен давало сельское хозяйство страны. Основными производителями их были храмы, располагавшие обширными пастбищами и землями. Частные лица получали шерсть и лен либо от храмов в виде «кормления» и «содержания», либо покупали на рынке, так как не имели возможности держать овец и сеять лен в своих небольших имениях. Овцеводство в VII — VI вв. в Вавилонии достигло невиданных ранее размеров. В эту эпоху были изобретены и вошли во всеобщее употребление железные ножницы для стрижки овец.

Сведений о конструкции ткацких станов у вавилонян не сохранилось. Но вавилонские ткани по качеству не уступали египетским, которые изготовлялись на горизонтальных и вертикальных станах. Как и у других древних народов, вавилонские ткачи ткали сразу готовые изделия — одежды, покрывала, ковры, скатерти и др. Но в VII—VI вв. покрой одежды настолько усложнился, что появилась профессия портного. Вытканные изделия вышивались, подвергались окончательной отделке валяльщиками и прачечниками, которые вытаптывали их ногами в ямах или чанах с моющим раствором из масла с добавкой поташа, соды, квасцов и мочи, выколачивали вальками, полоскали, сушили и белили на солнце, наводили ворс щетками из чертополоха.

Вавилонским кузнецам не приходилось плавить металл из руды, но они постоянно имели дело с его переплавкой, изготовлением и очисткой сплавов, очень точно определяли состав сплавов золота и серебра, умели очищать эти металлы от примесей. Вавилонские мастера обрабатывали металл ковкой, литьем, прокаткой, чеканкой, гравированием.

Ремесленный труд, в отличие от земледельческого, не пользовался уважением. Отрицательное отношение к ремеслу и ремесленникам, присущее древнему миру в целом, носило традиционный характер, связанный с классовой структурой вавилонского общества и представлениями о гражданской чести.

Хозяйственная жизнь

В такой стране, как Вавилония, где было мало сырьевых ресурсов, где тростник и глина являлись наиболее употребительным материалом, доминирующую роль играло сельское хозяйство. Оно составляло основу жизни населения. Конечно, скудных дождей, которых выпадало в Вавилонии в среднем не более чем 100 миллиметров в год и которые шли только в короткий зимний период, не хватало, чтобы обеспечить необходимую влажность почвы. Чрезвычайно высокая температура воздуха в летние месяцы, достигавшая порой 50 градусов, быстро иссушала почву и препятствовала росту растений. Поэтому источником жизни могли быть только реки — Евфрат и Тигр. Если Египет был даром Нила, то Вавилония обязана своим существованием обеим этим рекам, которые во все времена года несли в страну обильные воды с гор Армении. Но для того чтобы Евфрат и Тигр стали благом для страны, необходим был труд, постоянный, совместный труд людей. От рек были отведены многочисленные каналы, и уровень воды в них регулировался при помощи плотин. Небрежное отношение к каналам могло повлечь за собой снижение урожая и привести к значительному ухудшению положения населения.

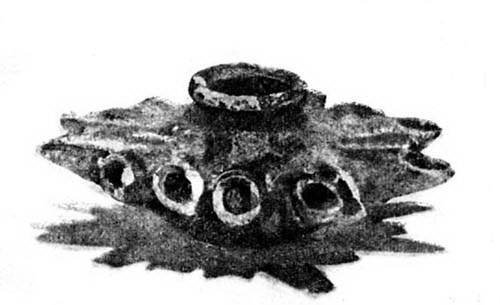

Вавилонская глиняная лампа была похожа на люстру с несколькими светильниками. Около 100 г. до н. э. Высота 7 см

Искусственная система каналов была весьма сложной: от полноводных главных каналов отходили небольшие каналы, которые, все более разветвляясь, доставляли живительную влагу непосредственно на поля. Крестьяне должны были постоянно следить за состоянием каналов, и не проходило года, чтобы дно каналов не углубляли, не очищали от наносов, а плотины не укрепляли. Удаленные со дна наносы образовывали по берегам каналов высокие валы, издалека видные на плоской равнине. Когда за многие годы уровень дна повышался настолько, что очищать дальше каналы становилось бессмысленным и слишком трудным делом, каналы прокладывались заново в другом месте. Содержание каналов в порядке было обязанностью жителей (землевладельцев или арендаторов) той местности, по которой они проходили. B Кодексе Хаммурапи ряд параграфов был посвящен проблемам водного хозяйства и содержал соответствующее правовое регулирование. Так, в параграфе 53 говорилось: «Если человек поленится укрепить плотину своего поля, и, вследствие того что плотина не была укреплена им, в его плотине произойдет прорыв, а водой будет затоплена возделанная земля общины, то человек, в плотине которого произошел прорыв, должен возместить хлеб, который он погубил». Параграф 64 гласил: «Если он не может возместить хлеб, то должно отдать его и его движимое имущество за серебро, и это серебро должны разделить между собой люди возделанной земли общины, хлеб которых унесла вода». Однако, несмотря на постоянную заботу о состоянии дамб, время от времени при особенно высокой воде случались наводнения таких огромных масштабов, что они надолго оставались в памяти людей. Рассказы об этих катастрофах, передаваемые из поколения в поколение и все более приукрашиваемые, легли затем в основу легенды о всемирном потопе.

Так как уровень воды в каналах обычно был ниже уровня полей, то воду поднимали при помощи специальных приспособлений. Для этой цели в реке или канале были устроены опоры, на которых укреплялись утяжеленные грузом «журавли». Используя их, человек мог черпать воду сосудами или кожаными мешками и переливать ее в канаву, вырытую на его поле.

Предприимчивые дельцы пользовались тем, что вода имела такое большое значение для сельского хозяйства. Они прокладывали отводные каналы и требовали с владельцев прилегающих участков определенную часть урожая.

Существовавшая в Вавилонии система орошения при сухом климате страны таила в себе большую опасность — засоление почвы. Содержавшаяся в речной воде в незначительных количествах соль в сухой период, когда вода испарялась, оседала на полях. Сильные или длительные дожди, которые могли бы вымыть соль из земли, были редки, поэтому содержание соли в почве на протяжении веков возрастало. Скопления соли могли образовываться и далеко от искусственно орошаемых полей, когда, например, дождевая пода попадала на водонепроницаемый известковый слой и смешивалась с известняком. В таких случаях, впрочем, соль иной раз оказывалась полезной, так как ее лизал пасшийся скот или употребляли в пищу кочевники. Но для земледелия засоление было вредно. Нужно было прилагать усилия не только для того, чтобы оросить поля, но и для того, чтобы обеспечить действенный и по возможности быстрый отток воды.

Пластинка из горного хрусталя, служившая, вероятно, игральной доской. I тысячелетие до н. э. Высота 14,6 см

Однако засоление почвы было неизбежно, и с течением времени плодородие земли в Вавилонии сильно понизилось. При содержании в почве половины процента соли нельзя было возделывать пшеницу. Так, около 2400 г. до н. э. в плодородном районе близ Диялы, притока Тигра, доля пшеницы в общем сборе зерновых составляла 16 процентов, а около 2100 г. — уже только 2 процента. Если же содержание соли в почве повысится еще на один процент, на ней перестает расти ячмень, а при двух процентах становится невозможным и выращивание финиковых пальм. Вероятно, упадок шумерских городов был обусловлен наряду с политическими причинами кризисом сельского хозяйства. Все же вавилонским крестьянам еще во времена Навуходоносора удавалось получать на своей земле довольно высокие урожаи, поскольку они каждый третий год оставляли землю необработанной и собирали только один урожай в году. Помимо забот об орошении много сил у крестьян отнимала борьба с дующими из пустыни ветрами, заносившими обработанные поля слоем песка. В некоторых областях полям угрожали также движущиеся песчаные дюны.

Труд сельского населения был очень тяжелым, так как помимо работы на полях приходилось тратить много сил на поддержание каналов. Собственно обработка земли начиналась в ноябре, когда выпадали первые дожди и постепенно наступала прохлада. В это время года крестьяне вспахивали землю деревянным плугом с длинным изогнутым лемехом и двумя или тремя рукоятками, в который впрягали быков. Они пользовались отвальным плугом и плугом-сеялкой с трубкой, через которую зерно падало прямо во вспаханную борозду. Большие комья земли надо было еще размельчать мотыгой. Затем применялось снабженное зубьями орудие для боронования и разравнивания поля. После прорастания злаков крестьянин должен был через определенные промежутки времени поливать поле. Весной, приблизительно в апреле, в Вавилонии начиналась уборка урожая. Колосья жали серпами. Затем молотили при помощи скота, рассыпав колосья на току; иногда крестьяне пользовались для этого цепами или молотильными досками. Затем зерно провеивали и просеивали сквозь сито. Урожай хранили в высоких цилиндрических обмазанных глиной башнях, из которых зерно доставали через закрытое задвижкой отверстие в нижней части башни. Крестьяне получали, как можно судить по источникам, урожай, в 15–16 раз превышающий количество посеянного зерна, а при благоприятных условиях урожай мог быть и сам-сорок.

В Южной Месопотамии сеяли в первую очередь ячмень и полбу, а на подходящей почве также пшеницу и дурру. Для производства масла большое значение имел кунжут. Вавилоняне употребляли в пищу много овощей и выращивали, причем также на полях, чину, бобы, горчицу; к этому надо добавить еще лен, из волокна которого женщины изготовляли полотно.

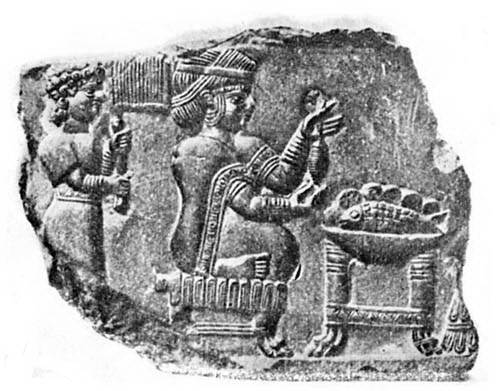

Важным видом занятий хозяйки дома было прядение, что изображено на плите с рельефом из Суз. X–IX вв. до н. э. Высота 10 см

В Ассирии царь Синаххериб сделал попытку акклиматизировать и разводить хлопчатник [36] ; в Южной Вавилонии он был неизвестен. В дельте Евфрата и Тигра в изобилии рос тростник, который использовался вавилонянами для самых разнообразных целей — от строительства домов и до плетения корзин. Кроме того, вдоль рек росли тамариск и самшит, единственные местные деревья, не считая пальмы, которые давали деловую древесину. В одном из произведений вавилонской литературы рассказывается о споре между финиковой пальмой и тамариском, который дает представление о том, какое разнообразное применение имели эти деревья.

Как здесь, на берегах канала в Басре, так и вдоль вавилонских каналов, тянулись пальмовые сады

Наряду с земледелием основу хозяйства Вавилонии составляло скотоводство. Должность пастуха была поэтому столь же важной, как и должность садовника, и многие цари в долгой месопотамской истории называли себя, подобно Навуходоносору, «справедливыми пастырями» народов. Особое богатство владельцев стад составлял крупный рогатый скот, который разводили в первую очередь ради молока. Волы были незаменимы как тягло, их впрягали в плуг, в молотильные доски, в повозки. Поэтому крестьяне держали по возможности одного или двух волов; часто, однако, им приходилось нанимать воловью упряжку только на время посева и жатвы, так как они не были в состоянии купить волов и прокормить их. На мясо дорого стоивший рогатый скот шел весьма редко, разве что по большим праздникам для жертвоприношений в храме.

Очень большое значение имели козы и овцы. Эти животные неприхотливее крупного скота, их можно было пасти в степи, где они питались лишь скудной травой. Овец разводили курдючной породы, из коз предпочитали длинноногих, длинношерстных. До середины II тысячелетия шерсть не стригли, а выщипывали. Овец и коз разводили не только ради их шерсти, но и ради молока. Кожа животных шла главным образом на изготовление бурдюков для хранения различных жидкостей. Мясо их, особенно баранье, очень любили. Во многих деревнях имелись также свиньи. Они свободно бегали по улицам, кормясь валяющимися отбросами. Для питания населения свиньи никогда не играли важной роли, так как считались нечистыми животными. В домашнем хозяйстве водилась, разумеется, и различная домашняя птица. Уток, гусей, кур и голубей разводили во всех деревнях; вероятно, также и в большинстве городов. В I тысячелетии к этим домашним птицам добавились павлины, завезенные, по-видимому, из Индии.

Разведением пчел в Вавилонии в глубокой древности не занимались; в одном из памятников, обнаруженных в царском дворце Вавилона, наместник областей Сухи и Мари на среднем Евфрате с гордостью сообщает, что он завез пчел в Вавилонию, и, между прочим, пишет: «Пчел, собирающих мед, которых никто, ни мои отцы, ни праотцы, не видел и не завез в страну Сухи, я велел привезти из горной страны людей Хахха, и я развел их в (таких-то) садах. Они дают мед и воск. Я умею собирать мед и воск, и садовники умеют это. И каждый, кто будет после меня, пусть спросит он у старейших жителей страны: правда ли, что Шамаш-реш-уцур, наместник Сухи, завез в страну Сухи пчел?» [40]

В качестве более выносливых и дешевых животных для перевозки грузов и для верховой езды служили помеси лошади и осла — лошаки и мулы.

Отношения собственности на обрабатываемую землю в Вавилонии претерпели на протяжении истории страны различные изменения. Во все времена наиболее крупные земельные владения были у царя. Он постоянно заботился об их расширении и увеличении таким образом своих доходов. Обширные земли имели также храмы; они расширяли свои владения за счет подарков, пожертвований, путем покупки участков. Меньшая часть земли принадлежала свободным крестьянам. Однако часто из-за долгов крупным дельцам и торговцам они лишались своей собственности, которая переходила в руки заимодавцев. Большинство землевладельцев предпочитало не обрабатывать землю, а сдавать свои участки крестьянам, которые должны были заботиться и о возделывании земли и о своевременной уборке урожая. За аренду земли платили натурой, как правило отдавая третью часть урожая. Если арендованную землю надо было сначала подготовить для обработки, то договор об аренде составлялся на три года. Он предусматривал, что в первый год арендатор не платит ничего, на второй год вносит небольшую сумму и только на третий год он должен внести полную сумму. В установлениях закона были предусмотрены меры против тех крестьян, которые не уплатят вовремя владельцу земли положенную долю урожая. Защита прав собственника стояла в законе на первом месте, ибо это был закон, отражавший интересы господствующего в государстве общественного класса. Так, параграф 42 Кодекса Хаммурапи гласил: «Если человек арендует поле для обработки и не вырастит на нем хлеба, то его должно изобличить в том, что он не делал необходимой работы в поле, и он должен отдать хозяину поля хлеб, как и его соседи».

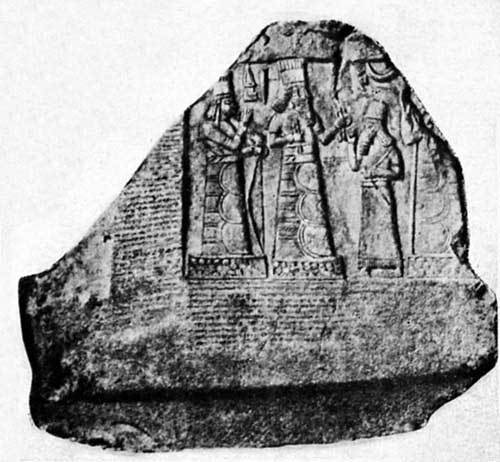

Изображенный в нижней части рисунка плуг с воронкой для семян принадлежал к числу важнейших орудий вавилонского земледельца. 1-я половина VII в. до н. э. Высота 21 см

От аренды плодоносящих финиковых пальм арендатору оставалась, несмотря на тяжелую, связанную с уходом за пальмами работу, еще меньшая часть урожая. Об этом говорится в параграфе 64 Кодекса Хаммурапи: «Если человек даст сад садоводу для оплодотворения пальм, то садовод, пока он держит сад, должен отдавать две трети из садового дохода хозяину сада, а треть должен брать себе». Если крестьянин не смог заплатить за аренду из-за стихийного бедствия, то ему, согласно закону, прощался долг, и аренда продлевалась на год.

На обширных землях, принадлежавших царю или храмам, работали главным образом их собственные слуги, в том числе рабы. В страдное время, особенно когда убирали урожай, нанималась дополнительная рабочая сила по специальному договору, который предусматривал определенное вознаграждение за труд, выдаваемое обычно продуктами. Эти работники нередко привлекались из приграничных горных областей, в которых было слабо развито сельское хозяйство и население бедствовало. Таким путем эти люди оседали в Вавилонии.

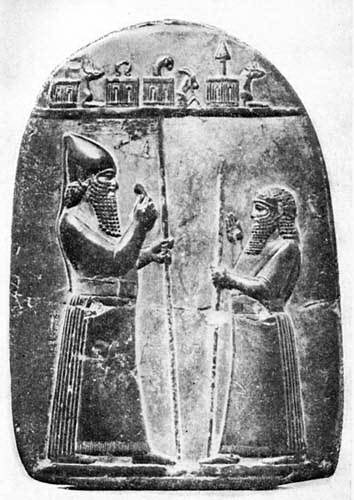

Вавилонский вельможа Шамаш-реш-уцур распорядился изобразить себя возносящим молитвы богам Ададу и Иштар. VIII в. до н. э. Высота 1,20 м. (Гипсовая копия в Переднеазиатском музее. Берлин.)

Положение арендаторов и крестьян было обычно незавидным, ибо им приходилось работать в первую очередь для того, чтобы вовремя и полностью уплатить положенную арендную плату, налоги и проценты. Только после этого они могли позаботиться о собственных нуждах. Доходов часто не хватало даже для того, чтобы свести концы с концами, поэтому крестьяне прибегали к кредитам и занимали семена для посева в царских хозяйствах, у богатых землевладельцев или торговцев. Проценты при подобных ссудах были очень высоки, у крестьянина после уплаты долга оставалась такая мизерная часть урожая, что у него не было другого выхода, кроме долговой кабалы или рабства.

Земли, пригодные для сельского хозяйства, занимали в Вавилонии лишь ограниченную часть страны примерно 375 километров в длину и чуть более 70 километров в ширину. Они были точно измерены и поделены, чтобы использовать их как можно лучше. Величина участков зажиточных крестьян во времена Хаммурапи составляла приблизительно 6 гектаров, размеры владений бедных крестьян колебались между 2 и 3 гектарами. В нововавилонское время земли близ города стало так мало, что участки уменьшились, и их величина по большей части не превышала четверти гектара; такие площади могли быть использованы только для садоводства.

Правовое положение в скотоводстве было примерно таким же, как и в земледелии. Большие стада принадлежали главным образом царскому дому или храмам. Они сдавали стада подрядчикам, которые, в свою очередь, нанимали пастухов и скотников. Пастухи получали небольшое вознаграждение за свой труд, которое нанимавший их подрядчик мог еще и уменьшить, так как имел право штрафовать их за всякого рода ущерб, причиненный скоту. В параграфе 263 Кодекса Хаммурапи говорилось по этому поводу: «Если он (пастух) погубит быка или овцу, которых дали ему, то он должен возместить хозяину быка за быка и овцу за овцу». При этом пастух был обязан строго следить, чтобы скот не забредал на чужие земли, в противном случае пастух также должен был возместить ущерб. Все животные в стаде были помечены, так что легко было определить, кому они принадлежали. Во времена Навуходоносора скотоводство было сконцентрировано в руках у немногих владельцев, которые весь уход за скотом поручали своим слугам, а сами лишь собирали оброк.

На украшенном роскошным рельефом пограничном камне вавилонского царя Мардука-апла-иддины изображено символическое «наделение жизнью». В отличие от своего подданного царь носит головной убор и башмаки. В верхней части рельефа — стоящие на подставках различные символы богов. 2-я половина VIII в. до н. э. Высота 45 см, ширина 32 см

Излишками продуктов земледелия и скотоводства вавилоняне широко торговали со многими странами. Поскольку в их стране не было полезных ископаемых, жители Вавилонии еще с самых древних времен вели интенсивный торговый обмен с другими народами и странами. Благодаря торговле быстро богатели и приобретали важное значение города, географическое положение которых было благоприятным и через которые проходили торговые караваны. Вавилон уже ко времени Хаммурапи стал именно таким центром торговли, и это решающим образом повлияло на благосостояние города. Вавилоняне не только ввозили для собственных нужд различные продукты, но и успешно занимались посреднической торговлей, и именно благодаря этому Вавилония приобрела нарицательное имя «страны купцов»; именно здесь уже с самых древних времен получили большое развитие техника купли и продажи, денежное и кредитное хозяйство.

Продукты сельского хозяйства, произведенные в Вавилонии, имели хороший сбыт в соседних странах, где земледелие было развито слабее. Покупали не только вавилонское зерно, муку и бобовые, но и кунжутное масло, финики и сушеную рыбу. Хороший сбыт находили также вавилонские ткани и керамика, отличавшиеся высоким качеством. Вавилонские ремесленники выделывали из различного привозного сырья прекрасные изделия, которые затем экспортировались. К их числу относились прежде всего цилиндрические печати из полудрагоценных камней, которые были распространены по всему Средиземноморью, вплоть до Греции, а также украшения, мази, благовония и другие предметы роскоши.

Большую потребность Вавилония испытывала в строительном камне для облицовки стен или устилки полов роскошных зданий. Скульпторам был нужен базальт, диорит и мрамор. Благодаря торговле в страну попадали и различные виды драгоценных камней, из которых выделывались украшения для изваяний божеств и для повседневного ношения. Во все времена оставался особенно любим и высоко ценился лазурит, синему цвету которого приписывалась магическая сила, защищающая от злых духов. Лазурит привозился, очевидно, из восточных стран, из Афганистана и Персии. Вавилония, в свою очередь, вывозила синий камень — и в необработанном виде и в виде изделий — в другие страны, прежде всего в Египет. Многие ценные камни доставлялись в Двуречье из Армении и Аравии. «Камни моря», как называли в Вавилонии жемчуг, добывали, по-видимому, в Персидском заливе.

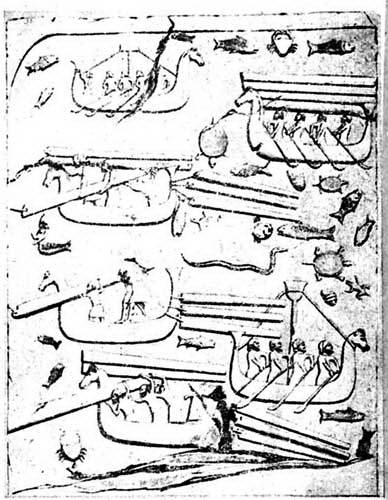

На ассирийском рельефе весьма наглядно изображены корабли и перевозка строительного леса. В волнах Средиземного моря резвятся разнообразные морские животные и сказочные существа. VIII в. до н. э. Высота 2,83 м

Наряду с этими важными видами сырья в Вавилон поступали и многие другие товары из различных стран. Для храмовой службы и для изготовления благовоний нужны были ароматические вещества, такие, как мирт, лаванда и ладан, которые можно было получить из Аравии и Индии. В больших количествах импортировалось масло, добываемое из мирта, кипариса и кедра; оно применялось в культовых целях, а также для умащения. Для производства предметов роскоши, таких, как коробочки для мазей, гребни, нарядные булавки, вавилоняне предпочитали использовать слоновую кость; ее получали через посредничество сирийских и финикийских купцов. Необработанная слоновая кость поступала редко; как правило, она ввозилась в виде готовых изделий. Она очень нравилась придворным.

Там, где ведется оживленная торговля, должны быть и дороги. Хотя тогда не было искусственных мощеных дорог, существовали хорошо протоптанные пути, двигаясь по которым караваны могли наиболее удобно и быстро достигнуть цели. Во времена регулярных торговых связей, предпосылкой развития которых являлось сильное централизованное государство, на важнейших дорогах были поставлены посты, расположенные на расстоянии двухчасового перехода. В пустыне на определенном отдалении друг от друга были сооружены небольшие крепости, вблизи которых имелись источники воды. Здесь могли останавливаться также царские курьеры, перевозившие важные документы, письма или посылки с подарками от одного царского двора к другому. На таких дорогах, по которым во время войны, разумеется, передвигались и войска, устанавливались дорожные знаки, указывавшие направление пути и расстояния между отдельными пунктами. По этим указателям купцы могли определить дальность намеченного пути и соответствующим образом подготовиться к предстоящему путешествию.

Несколько важнейших международных торговых путей заканчивались у сирийско-палестинского побережья. Они проходили от Персидского залива вверх по Евфрату; некоторые на его среднем течении сворачивали на запад и вели через оазис Тадмор (Пальмиру) в Среднюю Сирию, другие шли дальше, вдоль Евфрата к Халебу (Алеппо) или Кархемышу. Отсюда можно было попасть в Малую Азию. В самом Двуречье торговые дороги пролегали параллельно рекам и большим каналам. Вдоль Тигра и Верхнего Заба шла дорога в горную Армению. Через горные перевалы на востоке можно было проникнуть в среднеазиатские страны и в Индию. Обычный путь в Индию был, вероятно, морской — через Персидский залив, вдоль берега. Морской путь в Египет шел вокруг Аравийского полуострова, огибая который корабли купцов попадали в Красное море.

Купцам и путешественникам приходилось преодолевать довольно солидные расстояния. Наиболее распространенным транспортным средством при путешествии по суше были ослы. Груз укреплялся на них с помощью лямок. Тяжелый груз перевозили на двух- или четырехколесных повозках, в которые также запрягали ослов. Однако плохие дороги делали непрактичным этот способ транспортировки грузов, так как повозки застревали в дорожной грязи. Караванам приходилось также преодолевать реки и каналы. Лошади вряд ли использовались для перевозки грузов, поскольку их приобретение и содержание было связано с большими расходами. Выносливый и неприхотливый верблюд появился в Месопотамии довольно поздно в качестве животного для перевозки грузов и верховой езды, но с конца II тысячелетия его роль стала возрастать.

Далекие путешествия ввиду плохого состояния дорог и многочисленных опасностей неохотно совершали в одиночку. Особенно опасались разбойничьих нападений кочевых племен. Кочевники отбирали у купцов все товары, а также вьючных животных и обычно требовали даже платье и личные вещи своих жертв; нередко они убивали путешественников при малейшей попытке оказать сопротивление. Поэтому считалось безопаснее путешествовать возможно большей группой. В крупных городах и пунктах отправления караванов путешественники иногда по нескольку недель ждали, когда соберется достаточное количество попутчиков. Часто у купцов не было собственных вьючных животных, и они нанимали их у проводника, который возглавлял экспедицию. Он отвечал за переданный ему груз, за доставку его в целости и сохранности. Если путь предстоял очень далекий, то купцы договаривались, чтобы на полпути их встретил караван, вышедший из места назначения; при этом товары перегружались. В таких случаях купцам не приходилось слишком удаляться от родных мест. В опорных пунктах караванной торговли, расположенных посреди пустыни, таких, например, как Тадмор, постоянно царило оживление и во всю процветала перепродажа товаров. Проводники караванов также покупали в тех областях, через которые шел путь, распространенные там товары, сбывая их затем у себя на родине.

Пути сообщения внутри Вавилонии проходили по возможности вдоль рек и каналов. Передвижение по суше было здесь затруднительно именно потому, что дорогу все время преграждали каналы и наполненные водой канавы. Большую часть их можно было преодолеть лишь в определенных местах, где устраивались переправы, причем животные перебирались через водные преграды вплавь, а люди — на надутых воздухом мешках из овечьей шкуры. Груз перевозили на паромах. На широких реках в местах частых переправ имелись понтонные мосты. Плавание вверх по течению было трудным, так как реки отличались довольно сильным течением. Евфрат был судоходным от Вавилона, Тигр — от Описа. Чтобы подниматься вверх по течению, мало было отталкиваться шестами и пользоваться парусом, обычно приходилось тянуть суда бечевой. Возле Вавилона суда часто разбирали и перетаскивали их по суше.

Первые корабли, которые начали строить, по всей вероятности, в болотистой дельте Евфрата и Тигра еще в очень древние времена, изготовлялись из тростника. С помощью асфальта их делали водонепроницаемыми. Обычно же вавилоняне строили корабли из дерева, придавая им самую разнообразную форму. Суда имели высокие передний и задний штевни, искусно украшенные изваяниями в виде голов животных. Корабли составлялись из отдельных шпангоутов, посредине возвышалась мачта с марсом. Суда, предназначенные для плавания по реке, были невелики и имели небольшую осадку. Вес перевозимого в трюмах груза на самых больших судах составлял от 10 до 16 регистровых тонн.

В Двуречье наиболее распространенным типом судна была так называемая гуффа — круглый небольшой корабль, похожий на корзину. Остов его был сделан из согнутых стеблей тростника или ивовых ветвей, обтянут кожей животных и покрыт асфальтом. Этими судами обычно пользовались купцы, прибывавшие с севера; на них они могли добираться со своими товарами до юга Вавилонии. Там они распродавали свой груз, а часто — также и отдельные части кораблей, увозя обратно только шкуры, чтобы обшить ими новый корабль. Для перевозки более тяжелых грузов использовались плоты, называемые калакку; они изготовлялись из надутых воздухом овечьих шкур, на которые настилались деревянные планки.

Купцы обычно арендовали корабли. Для обслуживания судов они нанимали опытных корабельщиков. Командир корабля был ответствен за перевозку груза и за состояние судна, как это явствует из параграфа 237 Кодекса Хаммурапи: «Если человек наймет корабельщика и корабль и нагрузит его зерном, шерстью, растительным маслом, финиками или каким бы то ни было грузом, а этот корабельщик будет небрежен и потопит судно или погубит находящееся на нем, то корабельщик должен возместить судно, которое он потопил, и все, что он погубил в нем».

Поскольку купцы неохотно пускались в путь как по суше, так и по воде в одиночку, то два или три торговца объединялись, а затем при удачном окончании предприятия делили между собой прибыль. Если купец не хотел сам совершать утомительное путешествие и отрываться от своих дел на многие недели, а то и месяцы, он отправлял в такую поездку своего приказчика. Последний имел все необходимые полномочия, однако должен был отдать полный отчет о результатах предприятия. Приказчик получал поденное вознаграждение за свой труд.

Поскольку торговля играла в Вавилонии важную роль, то царь, естественно, был заинтересован в доходах от нее. Большинство купцов, занимавшихся оптовой торговлей или возивших товары в дальние края, подчинялись царю и действовали по его заданию. Для ведения оптовой торговли в широких масштабах требовалось разрешение царя, которое оплачивалось в форме определенного налога на доход. Купцы за это получали особое покровительство царя, который, в свою очередь, заботился о безопасности на дорогах страны. Храмы также защищали свои интересы и стремились занять господствующее положение в торговле.

Изготовленные из стеклянной массы сосуды были обычно непрозрачными. 1-я половина I тысячелетия до н. э. Высота 8,7 см

Несмотря на все расходы и потери, с которыми купец должен был считаться, доход при удачных экспедициях был так велик, что торговые дома быстро достигали богатства и большого влияния. В самом Вавилоне торговля концентрировалась в определенных пунктах. У ворот и на набережной были расположены центры оптовой торговли; сюда прибывали по суше или по воде купцы, и здесь товары приобретались перекупщиками или розничными торговцами. На базарах, в отведенных для торговли определенными товарами местах сидели мелкие торговцы, непосредственно сбывавшие товары населению.

Глиняная модель простой лодки VI в. до н. э. Длина 20,2 см

По царскому приказу устанавливались твердые цены, которые соответствовали стоимости серебра. В интересах здоровой хозяйственной жизни цари постоянно стремились к тому, чтобы цены на основные продукты питания и орудия производства не поднимались слишком высоко. Однако фактические цены нередко расходились с официальными. Часто приказы правителей о ценах были не чем иным, как пропагандистскими акциями, которые должны были свидетельствовать о процветании страны. Цены, несмотря на некоторые усилия правителей, росли значительно быстрее, чем заработная плата.

Сколько должно было платить население за основные продукты питания? В середине III тысячелетия за сикль серебра можно было купить 300 сила, т. е. около 253 л зерна. Уже ко времени Хаммурапи покупатель приобретал за те же деньги только от 150 до 180 сила, несколько позднее — всего лишь 90 сила. При осаде города, когда начинался сильный голод, цены на зерно резко поднимались и на черном рынке им торговали по цене 20 сила за сикль серебра. В период правления Навуходоносора цены на зерно стабилизовались, но и тогда нужно было платить за 180 сила зерна 1 сикль серебра. За сикль серебра можно было купить в нововавилонское время 180 сила фиников или от 3 до 4 сила растительного масла. Растительное масло подорожало со времен Хаммурапи в три раза. Если крестьяне или пастухи хотели приобрести скот, то за него приходилось платить довольно дорого. За быка надо было отдать в среднем 20 сиклей серебра, за осла — 30 сиклей. Хороший осел стоил, впрочем, еще дороже и обычно обходился в 120 сиклей. Барана же можно было приобрести за полтора-два сикля. Ремесленные изделия были относительно дорогими, поскольку материал, например дерево или металл, нужно было ввозить. Так, деревянный плуг стоил 5 сиклей, дверь — при аренде дома ее нужно было принести с собой — от 1 до 2 сиклей. Одежду, которую носили простые люди, по возможности старались сшить в собственном хозяйстве. Материю же обычно покупали, а время от времени приобретали и готовое платье. Цена на него зависела от качества материи и от фасона. Так, например, за 6 сиклей можно было купить два платья и одну куртку, за головной убор надо было уплатить приблизительно 3 сикля.

Размеры заработков определить довольно трудно, так как большинству ремесленников, арендаторов и наемных работников платили продуктами и соглашения по этому поводу бывали весьма различными. Работников нанимали либо для определенной работы — например, сбора урожая, — либо на целый год. Они получали помимо ежедневного питания самое большее 6 сиклей серебра в год, а как правило, еще меньше. Родители, которые отдавали в услужение своих несовершеннолетних детей, должны были довольствоваться мизерными суммами. Находились предприниматели, которые нанимали большое число работников с тем, чтобы в нужный момент передать их другим работодателям за более высокую плату, причем разницу они клали себе в карман.

Гири нередко делались в форме утки с повернутой назад головой. Эта гиря — «настоящий талант», она весит 29,68 кг. I тысячелетие до н. э.

Положение работающего населения было весьма тяжелым, несмотря на царские распоряжения о твердых ценах и заработной плате; в жизни они не были строго определенными. Богатство концентрировалось в руках немногих крупных предпринимателей, которые диктовали и заработную плату и цены. Некоторые банкирские дома, переходившие по наследству от поколения к поколению, например «Эгиби и сыновья» в Вавилоне и «Мурашу и сыновья» [48] в Ниппуре, играли весьма важную роль в хозяйственной жизни. Они не только ссужали деньги в кредит, не только покупали и продавали земельные участки, а также сельскохозяйственные продукты, но и затевали различные темные аферы и спекуляции. Представители дома Эгиби даже поставляли рабынь в публичные дома. Эти банкирские семьи, в которых браки заключались по расчету, все более разветвлялись и усиливали свою власть.

Читайте также

Хозяйственная и региональная история

Хозяйственная и региональная история Арсеньев К. Статистические очерки России. СПб, 1848.Багалей Д. И. Колонизация Новороссийского края и первые шаги его по пути культуры. Киев, 1889.Великая Н. Н. Казаки Восточного Предкавказья в XVIII–XIX.Ростов-на-Дону, 2001.Галкин М.Н.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ГРЕЧЕСКИХ ОБЩИН

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ГРЕЧЕСКИХ ОБЩИН Воссоздавая образ жизни греческого общества по поэмам Гомера, надо иметь в виду, что описанная в «Илиаде» и «Одиссее» историческая действительность была подвергнута поэтом отчасти сознательной, отчасти невольной идеализации.

Хозяйственная деятельность

Хозяйственная деятельность Не то пираты, не то купцы, словом, отчаянные люди — такими предстают варяги в древнейших из доступных нам источников по истории Киевской Руси. В VIII—IX вв. они двинулись к Волге и по ней достигли Каспия, установив там контакты с купцами

Хозяйственная жизнь. Искусственное добывание огня

Хозяйственная жизнь. Искусственное добывание огня Древнейшие люди были всеядными: ели растительную и мясную пищу. На заре человечества, скорее всего, преобладала растительная пища, которую человек получал от природы в готовом виде. Он собирал съедобные коренья, плоды

Хозяйственная жизнь Шумера

Хозяйственная жизнь Шумера Не вызывает сомнения, что основным богатством Шумера были продукты сельского хозяйства. Однако в скором времени кроме земледелия начинает получать широкое развитие и ремесло.В древнейших документах из Ура, Шуруппака и Лагаша упоминаются

Хозяйственная жизнь

Хозяйственная жизнь В такой стране, как Вавилония, где было мало сырьевых ресурсов, где тростник и глина являлись наиболее употребительным материалом, доминирующую роль играло сельское хозяйство. Оно составляло основу жизни населения. Конечно, скудных дождей, которых

Хозяйственная жизнь

Хозяйственная жизнь Включение городов Финикии в середине II тысячелетия до н. э. в состав мощнейшей Египетской державы содействовало их дальнейшему развитию. Восточное побережье Средиземноморья славилось естественными богатствами, в которых имели потребность соседние

Хозяйственная жизнь и орудия труда

Хозяйственная жизнь и орудия труда При раскопках обнаружены бронзовые и медные орудия, однако, даже в самых поздних слоях культуры Хараппы не найдено изделий из железа. Несмотря на появление меди и бронзы, древние индийцы продолжали производить и каменные орудия.

Хозяйственная колонизация южноукраинских земель

Хозяйственная колонизация южноукраинских земель После ликвидации правительством Екатерины II Запорожской Сечи земли Вольностей Войска Запорожского в административном отношении сначала были разделены на Новороссийскую и Азовскую губернии, а впоследствии, в 1782 г.,

10. Хозяйственная система социализма в СССР

10. Хозяйственная система социализма в СССР Экономика социализма возникла в России в результате почти бескровного государственного переворота, произведенного партией большевиков в октябре 1917 г. Фактически не встретив сопротивления, большевики превратили

Инженерно-хозяйственная инфраструктура резиденции

Инженерно-хозяйственная инфраструктура резиденции Первым из исследователей обратился к истории развития инженерно-хозяйственной инфраструктуры императорских резиденций В.И. Яковлев в своей книге, посвященной Александровскому дворцу.[692]Он подчеркивал, что

Глава 4. Галльская цивилизация. Хозяйственная жизнь

Глава 4. Галльская цивилизация. Хозяйственная жизнь 1. Земледелие В I в. до н. э. земледелие в Галлии активно развивалось.Действительно, во время своих кампаний Цезарь, в каком бы районе он ни был, всегда находил достаточно зерна для армии. К слову сказать, римские солдаты

Приложение № 2 Хозяйственная система Югославии

Приложение № 2 Хозяйственная система Югославии Л.В. ТягуненкоХозяйственный механизм Югославии породил множество оригинальных форм и методов, а творческие силы страны долго играли пионерную роль в мире социализма. Опыт Югославии несомненно привлекал внимание