Что было основным источником дохода советского государственного бюджета при брежневе

Советская экономика в эпоху Леонида Брежнева

Период от прихода Леонида Брежнева к власти (середина 1960-х) до начала перестройки (вторая половина 1980-х) обычно характеризуется в публицистике как «эпоха застоя».

Термин «застой» ведет свое происхождение от политического доклада ЦК XXVII съезду КПСС (1986), сделанного Михаилом Горбачевым, в котором констатировалось, что «в жизни общества начали проступать застойные явления» как в экономической, так и в социальной сферах.

Сущность реформ сводилась к комплексу мер, направленных на усиление экономических рычагов, на увеличение самостоятельности предприятий и организаций, на обновление методов централизованного планирования.

Косыгинская реформа 1965 года делала ставку и на сельское хозяйство. Примерный Устав колхозов от ноября 1969 года давал коллективным хозяйствам значительную самостоятельность, вводились элементы хозрасчета. За колхозниками оставалось право содержания личного подсобного хозяйства, приусадебного участка и домашнего скота и птицы. В этот период были провозглашены широкомасштабные программы мелиорации и строительства ирригационных каналов, стабилизации эксплуатации целинных земель и особый план возрождения нечерноземных земель центра России.

Коренные экономические реформы не затрагивали социальную и политическую систему общества и не ставили под сомнение механизм партийного руководства.

К 1968 году экономическая реформа Косыгина забуксовала, а вскоре и вовсе сошла на нет в силу отсутствия политических преобразований. В 1970-1971 годах началось обсуждение новой экономической реформы. Предложенную концепцию могли начать реализовывать в 1972-1973 годы, но в 1973 году произошел скачок цен на нефть на мировом рынке, и все экономические реформы были отложены.

Еще одна попытка оживления советской экономики была осуществлена в 1979 году. Тогда было принято постановление ЦК КПСС «О совершенствовании планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работ». Однако оно не оказало существенного воздействия на происходившее в экономике. За 1970-е годы структура экономики существенно изменилась, она стала абсолютно зависимой от нефтяных доходов, с одной стороны, и поставок продовольствия, ширпотреба и машиностроения из развитых стран, с другой.

В промышленности в 1970-е годы акцент переносится на освоение и развитие территориально производственных комплексов (ТПК). Ускоренными темпами развивалась энергетика СССР. В строй были введены новые мощности уже действующих АЭС, построено несколько новых атомных станций. За десятую пятилетку выработка электроэнергии атомными электростанциями увеличилась в 3,6 раза.

Единая энергетическая система объединила каскады гидроэлектростанций на Днепре, Волге, Каме, Ангаре и Енисее. В энергетике, как и в топливно сырьевом комплексе, была сделана ставка на экстенсивный путь развития. Доля топливно сырьевого экспорта из СССР поднялась за 1960-1985 годы с 16,2 до 54,4%.

Сложная ситуация сложилась в сельском хозяйстве, которое становилось все более дотационным. Эффективность сельского хозяйства неуклонно падала, и правительство шло на увеличение импорта. В 1979-1984 годах в страну ввозилось около 40 млн тонн продовольствия ежегодно.

В социальном плане за 18 брежневских лет реальные доходы населения выросли более чем в 1,5 раза. Население России увеличилось на 12 млн человек. При Брежневе было введено в эксплуатацию 1,6 млрд кв. метров жилой площади, благодаря чему бесплатным жильем было обеспечено 162 млн человек. При этом квартплата в среднем не превышала 3% семейного дохода. Доступность жилья, медицинского обслуживания и высшего образования были беспрецедентными.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников.

Презентация по истории на тему «Советская экономика в 1953-1991гг»

Описание презентации по отдельным слайдам:

План: 1.Промышленность 2.Сельское хозяйство 3.Теневая экономика 4.Наука и техника 5.Социальная сфера

1.Промышленность Этапы: Первый этап (1953—1954) Второй этап (1954—1964) Третий этап (1965—1970) Четвёртый этап (70-е — нач. 80-х гг.) Пятый этап (80-е — начало 90-х гг.)

На первом этапе (1953—1954) ставка была сделана на приоритетное развитие предприятий группы «Б», повышение стремления рабочих к высокопроизводительному ТРУДУ через включение фактора личной заинтересованности. Однако поражение Г. М. Маленкова (предлагавшего эти реформы) в борьбе за власть означало неизбежный отход от подобного экономического курса. На втором этапе (1954—1964) реализовывалась внутренне противоречивая экономическая политика Н. С. Хрущева, сделавшего основную ставку на управленческие реорганизации и развитие внутрирегиональных экономических связей (путем создания совнархозов).

На третьем этапе начала реализовываться наиболее радикальная реформа в промышленности. Экономи́ческая рефо́рма 1965 года в СССР — реформа планирования и управления народным хозяйством, осуществлённая в 1965—1970 годах. Реформа характеризовалась внедрением экономических методов управления, расширением хозяйственной самостоятельности предприятий, объединений и организаций, широким использованием приёмов материального стимулирования. Связывается с именем председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгина.

2.Сельское хозяйство В 1953 г. более отчетливо обозначились два возможных варианта развития: интенсивный и экстенсивный. Первый из них был предложен главой правительства Маленковым, делавшим ставку на материальный стимул для развития крестьянского труда, второй — главой партии Хрущевым, предлагавшим решить проблему нехватки зерна и продуктов питания за счет освоения целинных и залежных земель в восточных районах. Реформа 1965 г., несмотря на провозглашенные меры поддержки колхозов, не затрагивала основ существовавшего аграрного строя. Несмотря на то что за 1965—1982 гг. в сельское хозяйство было вложено около 450 млрд рублей, отдача от этого сектора экономики снижалась с каждым годом. Если в 1965 г. фонд оплаты труда в колхозах составлял 64% их валового дохода, то в 1978 г. — 77%, а в 1980 г. — 96%. Ряд отраслей аграрного производства в 70-е гг. стали убыточными.

Не привела к положительному результату и попытка укрупнения колхозов. Если в 1928 г. на колхоз приходилось в среднем 13 дворов, в 1940 г. — 79, то в 1980 г. уже около 500! Причем некоторые из таких колхозов охватывали от 10 до 50 населенных пунктов. В результате они стали неуправляемыми. Поскольку средств у колхоза-гиганта хватало лишь на поддержание 3—5 крупных населенных пунктов, началось переселение в них жителей окрестных сел. Это вело к запустению сотен деревень.

С середины 50-х гг. наметилась еще одна негативная тенденция — преобразование колхозов (с их колхозно-кооперативной собственностью) в совхозы (с государственной собственностью)-курс на постепенное огосударствление аграрного сектора. К середине 80-х гг. почти каждый третий колхоз стал совхозом. Однако снабжение населения продуктами питания от этого лучше не стало. Для решения этой задачи в 1982 г. власти были вынуждены принять специальную Продовольственную программу. В 1985—1991 гг. политика в области сельского хозяйства претерпела серьезную трансформацию. Вначале власти посчитали, что ситуацию изменит введение единого органа управления сельским хозяйством (Госагропрома). Когда этого не произошло, было принято решение о частичной «деколлективизации» аграрного сектора и была разрешена долгосрочная аренда земли (причем с согласия колхозов). Однако частная собственность на землю не была узаконена. Это оставалось главным тормозом на пути радикальных рыночных преобразований на селе.

Летом 1954 г. пуском первой в мире атомной электростанции в г.Обнинске был подведен итог работы группы Н. А. Доллежаля.

В 1956 г. была присуждена Нобелевская премия по химии одному из крупнейших советских ученых академику Н. Н. Семенову, положившему начало новой науке — химической физике. В том же году были проведены первые испытания турбореактивного самолета Ту-104

В декабре 1957 г. был спущен на воду первый в мире атомный ледокол «Ленин»,

Событием мирового значения стал запуск 4 октября 1957 г. первого в мире искусственного спутника Земли на ракете-носителе, созданной С. П. Королевым.

12 апреля 1961 г. советский космонавт Ю. А. Гагарин стал первым человеком, преодолевшим земное притяжение и побывавшим в космосе.

Последним крупным достижением в технической сфере стали работы по созданию многоразового космического корабля «Буран», прошедшего испытательные полеты уже в годы перестройки.

5.Социальная сфера Остаточный принцип финансирования сферы: выделение на социальные потребности и благосостояние людей лишь тех ресурсов, которые оставались после чисто производственных затрат. Неуклонно росли цены на товары и услуги. Ежегодно прирост бюджета от этих поступлений составлял до 25 млрд рублей (при 600 млрд рублей национального дохода). За период 1971 — 1985 гг. в СССР было введено в действие жилых домов общей площадью свыше 1500 млн кв. м, что позволило улучшить жилищные условия 150 млн человек. Запущенное состояние здравоохранения привело к тому, что к началу 80-х гг. СССР занимал 35-е место в мире по продолжительности жизни, а по детской смертности 51-е.

Таким образом, экстремальная экономическая система, созданная для построения основ индустриального общества, выполнив свою историческую задачу, нуждалась в серьезном обновлении…

Проверим знания: 1. Что из перечисленного не относится к хозяйственной реформе Косыгина? 1. сокращение числа обязательных плановых показателей 2. провозглашение хозрасчета 3. создание совнархозов 4. списание долгов с колхозов и совхозов

2. Что стало причиной неудачи аграрной реформы 1965 г. 1. неблагоприятная погодная обстановка и, как следствие, неурожай 2. использование административных рычагов управления 3. развитие рыночных механизмов 4. разрушение колхозов

3. Как называется устойчивая нехватка каких-либо товаров 1. стагнация 2. дефицит 3. эмиссия 4. хозрасчет

4. Что было главным стержнем развития советской экономики в 1965-1985 г. 1. микроэлектроника 2. сфера услуг 3. легкая промышленность 4. ВПК

5. Как называется ведение хозяйства предприятия на основе самоокупаемости, самофинансирования, самоуправления

6. Что было основным источником дохода советского государственного бюджета при Брежневе 1. продажа зерна за границу 2. усиленное налогообложение жителей страны 3. нефтедоллары 4. продажа достижений военной промышленности в страны третьего мира

7. Вставьте пропуски в текст По мере изживания в СССР _____________ модели развития экономики все больше давала о себе знать так называемая _________ экономика. В стране, по сути, шло формирование новой социальной группы- дельцов _____________ бизнеса, возникали первые ___________ образования

Глава первая. Государственный бюджет СССР и его структура

§ 1. Сущность и значение государственного бюджета СССР

Государственный бюджет СССР является государственным финансовым планом образования основного фонда денежных средств, необходимых для осуществления социалистическим государством его функций, и направления этих средств в соответствии с народнохозяйственным планом на увеличение общественного богатства, неуклонный подъём материального и культурного уровня трудящихся, укрепление независимости СССР и усиление его обороноспособности.

Разрешение задач социалистического государства по охране социалистической собственности, военной защите страны от нападения извне и хозяйственно-организаторской и культурно-воспитательной работе обеспечивается необходимыми финансовыми ресурсами в основном через государственный бюджет СССР.

Государственный бюджет СССР ярко отражает социалистическую сущность Союза ССР, экономическую основу которого составляют социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность на орудия и средства производства. Социалистический характер бюджета СССР выражается в плановой природе бюджета, в особенностях источников его доходов и направления расходов и в организации бюджетной системы в СССР.

Все составные элементы государственного бюджета СССР покоятся на показателях государственного народнохозяйственного плана, который определяет и направляет всю хозяйственную жизнь СССР. Вместе с тем, как финансовый план, государственный бюджет СССР имеет строго директивное значение.

В своей доходной части государственный бюджет СССР опирается главным образом на поступления от социалистического хозяйства. Основа доходов советского бюджета и их роста — всё увеличивающееся производство социалистических предприятий, подъём производительности труда, снижение себестоимости продукции и повышение рентабельности предприятий. В государственном бюджете СССР на 1941 г., утверждённом до начала войны с фашистской Германией, удельный вес доходов, поступающих от социалистического хозяйства, предусматривался в размере почти 90% общего объёма бюджета.

Доходная часть государственного бюджета СССР формируется также за счёт привлечения средств населения в виде обязательных платежей (налоги) и добровольных поступлений (подписка на государственные займы). В государственном бюджете СССР на 1941 г. платежи населения составляли около 10% общей суммы доходов. При этом почти половина этих платежей поступала в виде сбережений трудящихся, добровольно помещаемых в государственное займы, что является результатом неуклонного роста материального благосостояния рабочих и служащих и зажиточности колхозников.

Всенародный характер Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками нашёл особо яркое выражение в многообразной помощи трудящихся своему государству. Замечательным проявлением советского патриотизма является участие всего народа своими личными средствами в военных расходах государства: по инициативе рабочих, крестьян и интеллигенции были созданы фонд Обороны и фонд Красной Армии, в которые за 1941—1943 гг. поступило 13 млрд. руб. С огромным успехом были реализованы военные займы и денежно-вещевые лотереи. В период войны был введён военный налог и повышены ставки других налогов с населения. Вей это подняло значение средств населения как источника доходов, и в государственном бюджете СССР на 1944 г. их доля достигает уже 22,5% (56,3 млрд. руб. из 249,6). Тем не менее в военное время доходы от социалистического хозяйства занимают главное место в покрытии военных расходов и затрат на восстановление хозяйства и культурных учреждений в районах, освобождённых от фашистских оккупантов.

Государственный бюджет СССР — основной источник финансирования всех отраслей социалистического строительства. Из 120,1 млрд. руб., использованных для этой цели в первой пятилетке, на долю бюджета падает 70%, во второй пятилетке из 474 млрд. руб. — 76,8%. Средства, сосредотачиваемые в государственном бюджете СССР, возвращаются народному хозяйству, создают новые основные фонды, обеспечивают широкое развитие производительных сил, рост народного дохода, воспроизводство рабочих кадров и повышение их квалификации, подъём культурного и материального уровня трудящихся. Так, во второй пятилетке из 372,5 млрд. руб., израсходованных государственным бюджетом СССР (включая бюджет государственного социального страхования), на финансирование народного хозяйства и социально- культурного строительства было выделено 75%, за три года третьей пятилетки из 451,7 млрд. руб. — свыше 60%. Даже в условиях войны, требующей огромных финансовых ресурсов, 38,5% государственного бюджета СССР на 1944 г. предназначено для восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства (44,7 млрд. руб.) и социально-культурных мероприятий (51,4 млрд. рублей).

Государственный бюджет СССР полностью финансирует оборону страны. По утверждённому на 1941 г. государственному бюджету СССР 70,5 млрд. руб.— 32,8% общего его объёма — было ассигновано на оборону СССР. В период Отечественной войны с германским фашизмом государственный бюджет СССР с самого начала был подчинён основной задаче — выполнению указаний товарища Сталина о том, что «Мы должны перестроить всю нашу работу на военный лад, всё подчинить интересам фронта и задачам организации разгрома врага». Путём максимальной мобилизации ресурсов и жёсткого режима экономии в расходах государственный бюджет СССР обеспечил бесперебойное финансирование всех мероприятий в области снабжения Красной Армии и Флота вооружением, снаряжением и продовольствием. По государственному бюджету на 1944 г. ассигнования на оборону достигли 128,4 млрд. руб. — 51,4% всех расходов.

Плановая основа советского бюджета, производительный характер его расходов, составляющее базу его доходов социалистическое народное хозяйство, развитие которого протекает без кризисов, наконец, тесная взаимообусловленность доходов и расходов — все эти предпосылки делают советский бюджет исключительно устойчивым и бездефицитным. Государственный бюджет составляется по принципу полного покрытия всех расходов предусмотренными доходами, причём все бюджеты, входящие в состав государственного бюджета (бюджеты союзных, автономных республик и местные бюджеты), балансируются бездефицитно.

Бюджет не включает всех доходов и расходов государственного хозяйства, да и не ставит себе такой цели. Успешное решение одной из основных задач финансовой политики укрепления и углубления хозяйственного расчёта — требует хозяйственной самостоятельности хозорганов и, следовательно, предоставления в их распоряжение материальных и денежных ресурсов, необходимых для выполнения плана. Хозрасчёт предусматривает прямую материальную заинтересованность предприятий в рентабельности и непосредственную зависимость между финансовым положением хозорганов и выполнением установленных для них планов.

Поэтому взаимоотношения государственного бюджета СССР с отраслями хозяйства построены таким образом, что Предприятиям оставляется часть их прибыли в основном для нужд расширенного воспроизводства (капитальных вложений, увеличения оборотных средств); только излишек прибыли сверх плановых вложений (отчисления от прибыли) передаётся в бюджет для перераспределения. Наоборот, в случае недостатка прибыли для покрытия плановых вложений предприятие получает недостающую сумму из бюджета. Так, план на 1941 г. предусматривал, что из прибыли отраслей хозяйства в размере более 44,8 млрд. руб. в бюджет отчисляются 31,3 млрд. руб., а 13,5 млрд. руб. используются в соответствующих отраслях хозяйства для покрытия плановых вложений; по этому плану из прироста оборотных средств в сумме 10,2 млрд. руб. на долю накоплений отраслей хозяйства падало 6,9 млрд. руб.— 68%; из 60 млрд. руб., ассигнованных на капитальные работы, 13,4 млрд. руб. — 22,3%—намечалось покрыть накоплениями хозорганов (с учётом амортизации).

Распределение накоплений хозорганов и их расчёты с бюджетом предусматриваются отраслевыми финансовыми планами (балансами доходов и расходов), в которых бюджетные ассигнования играют роль активного, организующего фактора.

Чтобы обеспечить высокие темпы социалистического строительства, усилить для этой цели источники доходов, изыскать новые, а также осуществить максимальный режим экономим в расходах, бюджет устанавливает свои ассигнования в отраслевых финансовых планах лишь при условии исчерпывающего использования всех других источников покрытия затрат — в первую очередь собственных средств отраслей хозяйства. При этом бюджет учитывает все возможности для повышения рентабельности предприятий, наибольшей экономии в расходах и увеличения прибылей.

Бюджет организует, далее, такие взаимоотношения с отраслями хозяйства (налог с оборота, отчисления от прибылей, финансирование), которые стимулируют углубление хозрасчёта и активно содействуют выполнению и перевыполнению количественных и качественных заданий, увеличению рентабельности и усилению режима экономии.

Государственный бюджет СССР, служит ведущим и координирующим фактором по отношению ко всем финансовым планам: При его активном влиянии формируются эти планы, определяются финансовые обязательства отраслей хозяйства перед государством и размер их финансирования из государственных средств. Бюджет цементирует все отраслевые финансовые планы в единую целостную систему и придаёт им твёрдость, устойчивость и директивный характер. Государственный бюджет СССР является поэтому основным стержнем всего финансового хозяйства страны, в нём в соответствии с финансовой политикой «партии и правительства устанавливается на каждый хозяйственный год финансовый режим для всех отраслей социалистического хозяйства.

Вследствие крупнейшего народнохозяйственного и политического значения государственного бюджета СССР он ежегодно утверждается Верховным Советом СССР. Присвоение бюджету силы закона имеет огромное значение для усиления его действенности, для укрепления влияния бюджета на финансовые планы всех отраслей хозяйства и для установления строжайшей бюджетной дисциплины. Эта дисциплина обеспечивает полное и своевременное поступление всех утверждённых по бюджету доходов и наиболее целесообразное и экономное использование их в точном соответствии с бюджетным планом.

Бюджетные ресурсы мобилизуются в основном в форме обязательных платежей. Неуплата причитающихся бюджету сумм влечёт за собой государственную санкцию (бесспорное или судебное взыскание платежей, дисциплинарную либо судебную ответственность). За расходованием бюджетных средств (отпускаемых в отличие от кредитных в порядке безвозвратного финансирования) устанавливается систематический контроль. Его задача —выяснить, законно ли, по прямому назначению и экономно ли расходуются денежные ресурсы. Контроль за выполнением всеми учреждениями, организациями и предприятиями их финансовых обязательств перед бюджетом и за правильным использованием государственных средств осуществляется специальными органами (Наркомата государственного контроля, Контрольно-ревизионного управления Наркомфина СССР, внутриведомственного контроля), а также фин- органами в процессе составления планов и финансирования. Средства из бюджета отпускаются не огульно под план, а на определённые объекты, по мере выполнения плана, причём финансируемое учреждение или предприятие обязано доказать, что имеются все условия для отпуска средств в соответствии с назначением, установленным бюджетом.

В связи с мобилизацией денежных ресурсов и финансированием в государственном бюджете СССР сходятся нити от всего хозяйственного и культурного строительства СССР. При этом государственному бюджету СССР принадлежит активная роль в осуществлении контроля за выполнением народнохозяйственного плана.

Отпуская средства учреждениям и предприятиям и проверяя выполнение их обязательств перед бюджетом, финансовые органы повседневно контролируют осуществление количественных и качественных заданий во всех отраслях хозяйства. При анализе и проверке финансовых планов, смет и отчётов об их исполнении, а также при ревизиях финансовые органы вскрывают недочёты в работе предприятий и организаций, влияющие на размер их доходов и расходов, и ставят перед руководящими органами опрос об устранении этих недочётов.

Таким образом, в процессе и составления и исполнения бюджета он отнюдь не является простым итогом выполнения количественных и качественных заданий народнохозяйственного плана, а служит мощным орудием борьбы за выполнение хозяйственных программ и важным рычагом государственного управления социалистическим хозяйством.

1 И. Сталин, Политический отчёт ЦК XV съезду ВКП(б), Партиздат, 1937 г., стр. 142.

§ 2. Бюджетная система СССР

В соответствии с государственным и административным устройством СССР государственный бюджет представляет собой обширный комплекс отдельных видов бюджетов, образующих в совокупности единую бюджетную систему. Каждый орган государственной власти, начиная от сельского и поселкового совета, имеет самостоятельный бюджет, обеспечивающий возможность выполнения возложенных на него политических и народнохозяйственных задач.

Основные начала организации бюджетной системы установлены Конституцией СССР. Этими основными началами являются: 1) государственное устройство СССР, так союзного государства, созданного на основе ленинско-сталинской национальной политики; 2) широчайший социалистический демократизм; 3) полное единство бюджетной системы; 4) верховенство Союза в бюджетной системе, обусловленное целями образования союзного государства и принципами демократического централизма в его построении.

Конституция СССР устанавливает три основных звена бюджетной системы СССР: бюджет союзный, бюджеты республиканские и бюджеты местные.

«Союз Советских Социалистических Республик есть союзное государство, образованное на основе добровольного объединения равноправных Советских Социалистических Республик. » (ст. 13 Конституции Союза ССР). Советский Союз, как говорит декларация об его образовании, это — объединение союзных республик в одно союзное государство, «способное обеспечить и внешнюю безопасность, и внутреннее хозяйственное преуспеяние, и свободу национального развития народов», призванное, следовательно, организовать взаимопомощь союзных республик в политическом, экономическом и военном отношении. Осуществление этой цели требует объединения материальных и финансовых ресурсов союзных республик. Это объединение финансовых ресурсов и воплощается в организации союзного бюджета СССР.

Ленинско-сталинская национальная политика, раскрепостив и сделав равноправными все национальности, населявшие Россию, обеспечив им государственную самостоятельность, поставила своей задачей помочь трудящимся невеликорусских народов догнать ушедшую вперёд центральную Россию как в области хозяйственного строительства, так и в развитии культуры, национальной по форме и социалистической по содержанию.

Для этой цели, с одной стороны, необходимы соответствующие финансовые ресурсы, а с другой — приспособление финансовой системы к непосредственному обслуживанию нужд хозяйства и культуры отдельных национальностей. Эта задача разрешается путём организации самостоятельных республиканских бюджетов союзных и автономных республик. Они служат финансовой базой всех отраслей хозяйства, культуры и управления, в которых союзные и автономные республики самостоятельно осуществляют государственную власть в пределах, установленных союзной и республиканскими конституциями. Самостоятельные бюджеты, утверждаемые высшими органами государственной власти союзных и автономных республик, — один из (признаков суверенитета этих республик.

Советская бюджетная система активно способствовала ликвидации экономической и культурной отсталости национальных республик, областей и районов. Основная часть средств, необходимых для их хозяйственного развития, выделяется союзным бюджетом. Расходы же на социально-культурные и. бытовые мероприятия покрываются главным образом республиканскими и местными бюджетами. Чтобы поднять до уровня передовых республик СССР экономически отсталые национальные республики, правительство и партия обеспечили более быстрый рост их бюджетов. Так, за годы двух сталинских пятилеток республиканские и местные бюджеты возросли в PCФСP почти в 8,2 раза (с 2,3 млрд. руб. до 18,8 млрд. руб.), а в Туркменской ССР — в 10,3 раза (с 37 млн. руб. до 382 млн. руб.), Узбекской ССР — в 11,8 раза (с 97 млн. руб. до 1,145 млн. руб.) и Таджикской ССР — в 14,3 раза (с 26 млн. руб. до 373 млн. руб.). В результате бурного прогресса экономический и культурный облик национальных республик совершенно преобразился.

Товарищ Сталин в своем докладе о проекте Конституции Союза ССР на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде советов отметил, что одну из особенностей проекта новой Конституции составляет его последовательный и до конца выдержанный демократизм.

Этот подлинно социалистический демократизм глубоко пронизывает вое бюджетное устройство Союза ССР. Он выражается прежде всего в том, что всем без исключения советам депутатов трудящихся (краевым, областным, автономных областей, районным, городским и сельским) предоставлено право устанавливать свой, местный бюджет. Таким образом, все государственные органы советской демократии, благодаря наличию самостоятельных бюджетов, имеют финансовую базу для своей обширной деятельности, очерченной в ст. 97 Конституции СССР.

Наличие местных бюджетов — непременное условие рациональной организации бюджетной системы СССР. Они содействуют прежде всего лучшему выявлению, учёту и удовлетворению многообразных местных потребностей. Располагая самостоятельным бюджетом, советы должны постоянно соизмерять расходы с доходами, что стимулирует борьбу за режим экономии и наиболее эффективное использование источников доходов, переданных советам. Благодаря материальной заинтересованности в поступлении государственных доходов и налогов на своей территории советы при помощи местных бюджетов мобилизуют активность широких масс для лучшего выполнения государственных хозяйственных и финансовых планов. Закрепление за местным бюджетом определённых доходных источников и производство местных расходов лишь в меру поступления доходов от этих источников ставят удовлетворение отнесённых на местный бюджет потребностей в прямую зависимость от результатов работы самих советов по мобилизации средств.

До конца выдержанный демократизм советской бюджетной системы сказывается в полной гласности и публичности бюджета и в полноте прав органов государственной власти. Верховный Совет СССР с помощью избранных им бюджетных комиссий детально рассматривает весь государственный бюджет без каких бы то ни было ограничений своей компетенции, а также инициативы в изменении доходных и расходных назначений и в установлении новых; такие же права в пределах компетенции, предусмотренной Конституцией, предоставлены верховным советам союзных и автономных республик и советам депутатов трудящихся.

Обширная система самостоятельных советских бюджетов (союзного, бюджетов союзных и автономных республик, бюджетов местных органов государственной власти) отнюдь не представляет собой обособленных бюджетов, друг с другом не связанных и изолированных в рамках соответствующих звеньев. Напротив, основным началом бюджетного устройства СССР является полное политическое, экономическое и организационное единство всей бюджетной системы, непосредственно вытекающее из единства общественного и экономического устройства СССР.

Единство бюджетной системы обусловлено, далее, единством политической основы СССР, которую составляют советы депутатов трудящихся. В СССР государственная власть в целом является самоуправлением трудящихся, а органы самоуправления стали государственной властью. Советы депутатов трудящихся, построенные на началах подлинного демократического самоуправления, — единые и единственные носители государственной власти на местах. Поэтому и бюджеты советов, как органов государственной власти, — это части единой государственной бюджетной системы.

Единство бюджетной системы органически вытекает из единства экономической основы СССР, которую составляют социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность на орудия и средства производства. Единство задач и общность интересов всех союзных республик со своей стороны тоже обуславливают единство бюджетной системы СССР.

Вся бюджетная система цементируется в одно целое единым государственным народнохозяйственным планом, который определяет и направляет всю хозяйственную жизнь СССР. Единство плана требует единства финансовой политики и единства бюджетной системы, являющейся основной финансовой базой народнохозяйственного плана.

Деление бюджетной системы на отдельные звенья и закрепление источников доходов и объектов финансирования за отдельными видами бюджетов ни в какой мере не нарушают единства бюджетной системы, являясь лишь формой разделения ее функций, обеспечивающей наилучшее осуществление государственного народнохозяйственного и финансового планов на основе ленинско-сталинской национальной политики и широчайшего социалистического демократизма.

Отражая органическое единство бюджетной системы, Конституция СССР устанавливает, что вся система бюджетов СССР объединяется в одно целое — единый государственный бюджет СССР. В 1938 г. это объединение было завершено в постановлении II сессии Верховного Совета СССР: сессия включила в государственный бюджет СССР местные бюджеты, которые тем самым стали его неразрывной частью и по существу и по форме.

Объединение всей бюджетной системы в государственном бюджете СССP осуществляется на следующих началах: в его состав включаются союзный бюджет и государственные бюджеты союзных республик; в государственный бюджет союзной республики входят — республиканский бюджет союзной республики, государственные бюджеты автономных республик и бюджеты краёв и областей; государственный бюджет автономной республики содержит в себе республиканский бюджет автономной республики и бюджеты местных органов государственной власти.

Порядок утверждения бюджетов ярко отражает социалистический демократизм, стоящий на страже бюджетной самостоятельности и инициативы как союзных республик, так и советов депутатов трудящихся: республиканские и местные бюджеты в составе государственного бюджета СССР и местные бюджеты в составе государственных бюджетов союзных и автономных республик утверждаются лишь в общих суммах, без подразделения расходов по отраслям хозяйства и мероприятиям.

Государственный бюджет СССР утверждается Верховным Советом СССР единым законодательным актом. Закон о бюджете придаёт всей бюджетной системе необходимую целостность: он отражает общие задачи народнохозяйственного, культурного строительства и финансовой политики, предусматривает единый порядок составления и исполнения бюджетов.

Единство бюджетной системы сказывается в установленном ст. 14 Союзной Конституции единстве материальной базы бюджетов, поскольку все доходы и налоги, поступающие на образование союзного, республиканских и местных бюджетов, устанавливаются и распределяются между ними Верховным Советом СССР.

Постановление II сессии Верховного Совета СССР о государственном бюджете СССР имеет крупнейшее значение и в другом отношении: в государственный бюджет СССР с 1938 г. включён бюджет государственного социального страхования. Верховный Совет при этом исходил из того, что средства социального страхования являются государственными и полностью используются в тех же целях, которые преследует в области материального и культурного обслуживания трудящихся государственный бюджет. Действительное представление о затратах социалистического государства на повышение материального и культурного уровня трудящихся можно получить только при объединении обоих бюджетов. Бюджет государственного социального страхования включён в союзный бюджет в общих итоговых суммах доходов и расходов.

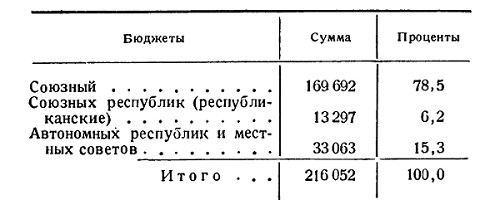

Построенный на основе указанных общих принципов организации бюджетной системы государственный бюджет СССР в 1941 г. имел следующую структуру расходной части (в млн. руб.):

Крупный рост военных расходов в период Великой Отечественной войны с германским фашизмом обусловил изменение этого соотношения между отдельными видами бюджетов. В общей сумме государственного бюджета СССР на 1944 г. — 249,6 млрд. руб. — союзный бюджет составляет (без дотаций УССР и БССР) 213,4 млрд. руб. (85,5%), республиканские бюджеты союзных республик — 11,1 млрд. руб. (4,5%) и местные бюджеты — 25,1 млрд. руб. (10%).

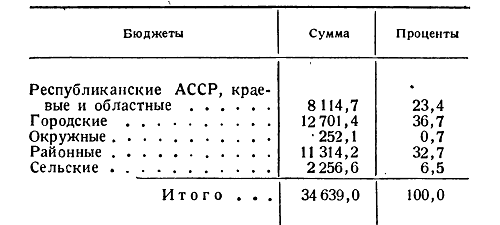

Так как все без исключения советы депутатов трудящихся имеют самостоятельные бюджеты, то система местных бюджетов состоит из многочисленных видов, которые занимают в общем их своде следующее место (данные отчёта об исполнении местных бюджетов за 1940 г. по расходам в млн. руб.):

Таким образом, 76% общей суммы местных бюджетов сосредоточено в распоряжении городских, районных, поселковых и сельских советов.

Как видно из приведённых цифр, основная часть всех бюджетных средств сконцентрирована в общесоюзном бюджете, который занимает ведущее место в создании централизованного форда финансовых ресурсов государства. Это значение союзного бюджета определяется задачами Союза, призванного обеспечить независимость и оборону СССР, хозяйственное развитие всей страны, полное использование её огромных природных богатств и наиболее быстрый рост производительных сил. Централизации средств требует и единство народнохозяйственного плана. Только при сосредоточении ресурсов в общесоюзном бюджете может быть осуществлено правильное географическое размещение объектов строительства во всех отраслях народного хозяйства в соответствии с задачами его социалистической реконструкции, ленинско-сталинской национальной политики и, укрепления оборонной мощи Союза ССР.

Концентрация средств в союзном бюджете обеспечивает необходимую маневренность в их перераспределении и создаёт для всей бюджетной системы общую материальную базу, тесную внутреннюю связь и органическое единство.

Единство народнохозяйственного плана требует не только сосредоточения в распоряжении Союза ССР основной массы бюджетных ресурсов, но и централизации бюджетного планирования и руководства с целью направления всей бюджетной системы сверху донизу по единому руслу финансово-бюджетной политики.

Централизация средств, планирования и руководства отнюдь не исключает, а, наоборот, теснейшим образом сочетается с широким демократизмом бюджетного устройства СССР. Это — централизм демократический, централизм социалистического государства, который ее только не отрицает всесторонней самодеятельности нижестоящих органов власти и инициативы трудящихся, но целиком базируется на них. Сущность демократического централизма — это плановое руководство самодеятельностью нижестоящих органов власти, направление творческой инициативы и энергии масс на решение таких задач, которые с общегосударственной точки зрения являются основными для данного момента. Такой централизм позволяет полностью учесть и использовать местные особенности, местный почин, разнообразные пути и средства движения к общей цели. «С демократическим и социалистическим централизмом ни шаблонизирование ни установление единообразия сверху не имеет ничего общего. Единство в основном, в коренном, в существенном не нарушается, а обеспечивается многообразием в подробностях, в местных особенностях, в приёмах подхода к делу, в способах осуществления контроля. » 3

1 Постановление III съезда советов Союза ССР — С. в. 1925 г., № 35, ст. 247.

2 И. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 10-е, стр. 175.

3 В. И. Ленин, Собр. соч. т. XXII, стр. 166.

§ 3. Бюджетные права Союза, союзных и автономных республик и местных органов государственной власти

Бюджетное устройство СССР, распределение доходов и расходов между отдельными видами бюджетов, бюджетные права органов государственной власти и государственного управления, порядок составления, рассмотрения, утверждения и исполнения государственного бюджета СССР и отдельных его звеньев, порядок составления и утверждения отчётов об исполнении бюджетов и контроля за их исполнением определяются бюджетным законодательством СССР и союзных республик. Юридические нормы, регулирующие перечисленные вопросы, в своей совокупности составляют бюджетное право СССР.

Состав бюджетной системы и основные бюджетные права СССР, союзных, автономных республик и советов депутатов трудящихся установлены Союзной Конституцией (ст.ст. 14, 60 и 97). При этом Конституция СССР относит к ведению Союза ССР в лице Верховного Совета СССР утверждение государственного бюджета СССР, а также налогов и доходов, поступающих на образование бюджетов союзного, республиканских и местных. Таким образом, доходная база основных бюджетных звеньев устанавливается союзным законодательством. Содержание их расходной части определяется компетенцией соответствующих органов государственной власти согласно Конституции СССР.

В развёрнутом виде бюджетное устройство СССР, состав доходов и расходов отдельных видов бюджетов и бюджетные права Союза, союзных и автономных республик и советов депутатов трудящихся регулируются указанным выше специальным общесоюзным бюджетным законодательством. «Положение о бюджетных правах Союза ССР и союзных республик» и «Положение о местных финансах СССР» предусматривают, что общее законодательство о порядке составления, рассмотрения, утверждения и исполнения государственного бюджета СССР, а также по вопросам местных бюджетов, осуществляется органами государственной власти СССР. Следовательно, все основные организационно-правовые и процессуальные начала бюджетной системы СССР устанавливаются общесоюзным законодательством.

Вместе с тем высшие органы государственной власти и управления СССР утверждают народнохозяйственный план, на основе которого составляется государственный бюджет, а также устанавливают основные начала в области просвещения, здравоохранения и законодательства о труде (ст. 14 Конституции СССР). Тем самым вся бюджетная система СССР получает во всех основных элементах доходов и расходов общее директивное направление из общесоюзного центра.

Конституция и бюджетное законодательство СССР определяют далее бюджетную компетенцию органов государственного управления СССР. Согласно ст. 68 Конституции на Совет Народных Комиссаров возложено принятие мер по осуществлению государственного бюджета СССР. «Положение о бюджетных правах СССР и союзных республик», кроме того, относит к ведению СНК СССР: 1) рассмотрение составленного НКФ СССР проекта государственного бюджета СССР и внесение его на утверждение высших органов государственной власти СССР; 2) установление сроков представления в СНК СССР проектов бюджетов союзных республик и проекта государственного бюджета СССР; 3) представление на утверждение высших органов государственной власти СССР проектов специальных постановлений о порядке расходования средств государственного бюджета в случае неутверждения его до начала года, а также о порядке покрытия дефицита при неполном поступлении предусмотренных доходов; 4) установление порядка покрытия временных кассовых разрывов при исполнении союзного и республиканских бюджетов; 5) определение главных распорядителей кредитов, предусмотренных в союзном бюджете вне смет отдельных ведомств и учреждений; 6) разрешение передвижения кредитов из сметы в смету; 7) распоряжение резервным фондом СНК; 8) рассмотрение отчёта об исполнении государственного бюджета и представление его на утверждение высших органов власти; 9) установление сроков представления в СНК отчётов, об исполнении бюджетов СССР и союзных республик; 10) утверждение правил, программ и форм отчёта об исполнении государственного бюджета СССР.

В порядке принятия мер по осуществлению государственного бюджета СССР СНК Утверждает квартальные планы исполнения союзного бюджета (квартальные бюджеты). Лишь по его постановлению в каждом отдельном случае ведомствам и учреждениям, состоящим в союзном бюджете, разрешается иметь внебюджетные (специальные) средства.

Суверенитет союзных республик ограничен лишь в пределах ст. 14 Конституции СССР, определяющей предметы ведения Союза. Вне этих пределов каждая из союзных республик осуществляет государственную власть самостоятельно, причём СССР охраняет их суверенные права (ст. 15). Таким образом, бюджетная компетенция союзных республик ограничена в составе расходов теми отраслями хозяйства и управления, которые полностью отнесены к ведению Союза, в составе доходов — утверждённым Союзом ССР составом налогов и доходов, обращаемых на образование республиканских и местных бюджетов, и в общей сумме средств и их распределении — народнохозяйственным планом и государственным бюджетом СССР.

Составленные в соответствии с этим государственные бюджеты союзных республик утверждаются их верховными советами (ст. 60 Конституции СССР). Конституции союзных республик устанавливают, что отчёты об исполнении государственных бюджетов республик также подлежат утверждению их верховных советов (например, ст. 105 Конституции РСФСР).

Ещё более широкие права предоставлены союзным республикам по отношению к местным бюджетам. «Положение о местных финансах СССР» (ст. 3) указывает, что союзным республикам принадлежит право законодательства по местным бюджетам основе и в пределах, установленных этим Положением.

Конкретно «Положение о местных финансах СССР» относит к законодательству союзных республик установление: 1) прав и обязанностей советов и их исполнительных комитетов в области местных бюджетов; 2) перечня Доходов и расходов, включаемых в республиканские бюджеты автономных республик, а также порядка составления и исполнения этих бюджетов, счетоводства и отчётности по ним; 3) (порядка распределения местных доходных источников и отнесённых на местные бюджеты расходов между местными бюджетами административных единиц разных степеней; 4) порядка образования и использования бюджетных фондов регулирования местного значения; 5) обязательных минимальных перечней расходов и доходов, подлежащих включению в основные местные бюджеты; 6) порядка утверждения местных бюджетов; 7) порядка утверждения дополнительных смет по местным бюджетам; 8) порядка передвижения кредитов по местным бюджетам; 9) порядка составления, утверждения и представления отчётов об исполнении местных бюджетов.

На советы народных комиссаров союзных республик в области государственных бюджетов республик их Конституциями возложено составление государственного бюджета республики (например, ст. 10 Конституции РСФСР) и принятие мер для осуществления республиканского и местных бюджетов (ст. 45 Конституции РСФСР). Кроме того, по «Положению о бюджетных правах СССР и союзных республик» совнаркомы союзных республик: 1) осуществляют общее руководство бюджетами автономных республик и местными бюджетами; 2) устанавливают главных распорядителей кредитов, предусмотренных по бюджету вне смет ведомств и учреждений; 3) разрешают передвижение кредитов по республиканским бюджетам) из сметы в смету; 4) распоряжаются резервными фондами СНК; 5) представляют в утверждение высших органов государственной власти (союзной республики) отчёты об исполнении государственного бюджета. В порядке принятия мер по осуществлению государственных бюджетов республик СНК союзных республик утверждают квартальные планы исполнения республиканских бюджетов (квартальные бюджеты). По законодательству союзных республик перечень специальных средств ведомств и учреждений, состоящих на республиканском и местных бюджетах, устанавливается СНК республик.

Советы устанавливают свои местные бюджеты (краевые, областные, окружные, районные, городские, сельские) и утверждают отчёты об их исполнении.

В их компетенцию входит: 1) установление в пределах действующего законодательства общих основ и порядка деятельности в области местных бюджетов всех советов на территории данной административной единицы; 2) распределение (на основе законодательства СССР и союзных республик) отнесённых на местные бюджеты расходов и местных доходов между видами этих бюджетов внутри края, области, округа, района и города (с районным делением); 3) регулирование нижестоящих бюджетов, т. е. предоставление им дополнительных средств (отчисления от государственных Залогов и доходов, дотации) сверх закреплённых за ними по закону с целью сбалансировать эти бюджеты на уровне, обеспечивающем выполнение народнохозяйственного плана по подведомственному советам хозяйству; 4) образование в случае необходимости краевых, областных, окружных, районных и городских (в городах с районным делением) фондов регулирования; 5) установление краевого, областного, окружного, районного, городского или сельского бюджета и бюджета соответствующей административной единицы в целом, охватывающего все местные бюджеты края, области, округа, района или города; 6) утверждение общего объёма доходов и расходов каждого нижестоящего бюджета; 7) утверждение отчётов об исполнении собственного бюджета и сводного местного бюджета всей административной единицы в целом; 8) отмена решений и распоряжений нижестоящих советов и их исполнительных комитетов по бюджету.

В связи с установленным Конституцией СССР разграничением функций между органами государственной власти и органами государственного управления права я функции советов и их исполнительных комитетов в области местных бюджетов строго размежёваны.

Необходимо различать права и обязанности исполнительных комитетов по отношению к местному бюджету соответствующего совета и местным бюджетам нижестоящих советов.

В области местного бюджета соответствующего совета исполнительный комитет: 1) руководит бюджетной работой всех отделов исполкомов; 2) определяет в пределах и на основе республиканского законодательства сроки и порядок составления, рассмотрения и утверждения смет и финансовых планов; 3) составляет проект бюджета, разрешает разногласия по проекту бюджета между финансовыми и другими отделами исполкома и представляет проект бюджета сессии совета; 4) принимает меры к исполнению местного бюджета; 5) утверждает квартальные планы исполнения бюджета; 6) предоставляет руководителям отдельных учреждений, финансируемых по местному бюджету, право распорядителей кредитов третьей степени; 7) разрешает в пределах, установленных законодательством, передвижение кредитов по бюджету; 8) разрешает кредитные операции по бюджету (заключение долгосрочных займов на строительство в банках долгосрочных вложений, получение краткосрочных ссуд в коммунальных банках, выдача ссуд нижестоящим бюджетам); 9) утверждает в случаях и пределах, установленных законодательством, дополнительные сметы к бюджету; 10) рассматривает квартальные и годовые отчёты об исполнении бюджета и вносит годовые отчёты на утверждение совета.

В области местных бюджетов нижестоящих советов исполнительные комитеты руководят бюджетной работой всех исполкомов на территории соответствующей административной единицы, разрабатывают и представляют на утверждение советов проекты местных бюджетов края, области, округа, района или города, бюджетов каждого нижестоящего совета и планов их регулирования (балансирования), а также отчёты об исполнении местных бюджетов соответствующей административной единицы в целом. Исполнительные комитеты рассматривают установленный нижестоящими советами бюджеты с точки зрения соответствия их законодательству, народнохозяйственному плану и директивам правительства, принимают меры для их исполнения и утверждают отчёты об исполнении бюджета каждого нижестоящего совета. В необходимых случаях исполнительные комитеты приостанавливают решения нижестоящих советов и отменяют распоряжения их исполкомов по местным бюджетам.

А. Г. Зверев, Государственный бюджет СССР на 1941 г., Госфиниздат, 1941 г.

А. Г. Зверев, Государственный бюджет СССР на 1944 г., Госфиниздат, 1944 г.

Бригада под руководством проф. Н. Н. Ровинского — «Местные финансы СССР», Госфиниздат, 1936 г., главы I—IV.

«Вопросы советского бюджетного права». Сборник статей Института права Академии Наук СССР. Юридическое издательство, 1940 г. Статья проф. М. Боголепова «Единство финансовой системы СССР и её демократизм».

Г. Л. Марьяхин, Бюджет и национальная политика СССР, Госфиниздат, 1938 г.

«Бюджетное законодательство Союза ССР за 20 лет». Сборник, Госфиниздат, 1938 г. Вступительная статья проф. Н. Н. Ровинского и законодательные материалы.

1 С. 3. С. 1927 г. № 27, ст. 286.

2 С. 3. С. 1926 г. № 31, ст. 199.

3 С. 3. С. 1931 г. № 75, ст. 505.

4 С. 3. С. 1929 г. № 31, ст. 283.

8 В РСФСР — 19 ноября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 92, ст. 668); в УССР 23 ноября 1926 г. (С. У. УССР 1926 г. № 74—76, ст. 463); в БССР 23 сентября 1928 г. (С. У. БССР 1928 г. № 33, ст. 313); в Туркменской ССР — 16 апреля 1927 г. (С. У. Туркменской ССР 1927 г. № 3—4, ст. 22); в ЗСФСР — 9 августа 1926 г. (С. У. ЗСФСР 1926 г. № 8 ст. 697); в Узбекской ССР — 30 сентября 1927 г.

9 С. 3. С. 1929 г. № 3, ст. 26

10 «Положение о бюджетных правах автономных республик РСФСР» — С. У. РСФСР 1930 г. № 19, ст. 245.