Что было основным правилом юстиниана

Правление Юстиниана в Византийской империи было отмечено не только ростом территории страны, но и значительными успехами в укреплении христианской религии, достижениями в юридической, административной и культурной сферах. Это время считается золотым веком.

Византийская империя при Юстиниане

Для начала вспомним некоторые факты из биографии императора. Юстиниан происходил из небольшой деревушки в горной части Македонии. Родился в 483 году и был сыном обычного крестьянина.

Когда он стал подростком, уехал в столицу к своему дяде Юстину, который был придворным. Этот родственник позаботился о юноше, ввёл его в придворную жизнь, а также обеспечил ему возможность получить хорошее образование.

Его дядя получил императорский трон, будучи в преклонном возрасте. Он не забыл о своём племяннике и сделал его своим помощником.

В молодости Юстиниан отличался неиссякаемой энергией и ясным умом. Современники отзывались о нём как о любезном и доброжелательном человеке. Однако это была только внешняя сторона его характера.

Юстиниан был способен проявлять жестокость и не испытывать при этом угрызений совести. Другим его недостатком был слабый характер. Иногда в ситуациях, требующих решительности, он проявлял слабоволие и трусость.

Он женился вопреки общественному мнению. Феодора была очень красива и умна, однако не имела знатного происхождения — она была дочерью циркового сторожа.

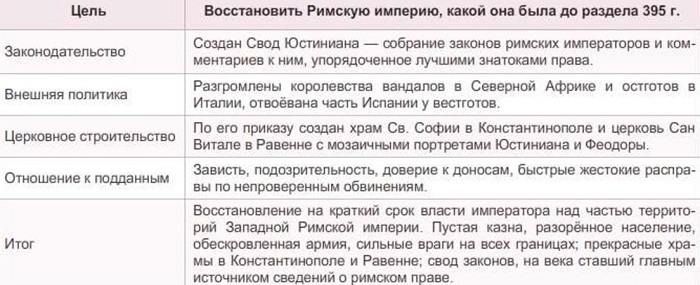

Юстиниан стал императором в 45-летнем возрасте в 527 году. Он поставил для себя главной целью воссоздание Римской империи в тех границах, в которых она была в период максимального расцвета. За время правления император смог вернуть большую часть территории, которая была утрачена ранее.

Многие историки царствование Юстиниана считают эпохой расцвета для Византии. Такого величия страна не достигала ни в предыдущие, ни в последующие века.

Внутренняя политика императора Юстиниана

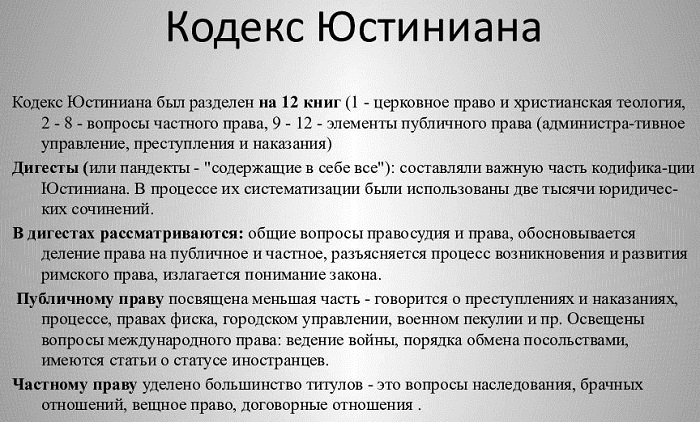

Одним из его величайших достижений было создание кодекса законов. В него вошли не только все действующие на тот момент в империи законы, но и юридические труды самого императора.

Римское право считается одной из самых совершенных юридических систем Древнего Мира.

В тексте труда под названием «Свод гражданских правил» не только были установлены нормы, но и были даны определения понятий, которые послужили основой для законов на протяжении многих веков.

Основным направлением внутренней политики Юстиниан считал единство империи, мощь христианской церкви и соблюдение установленных им законов.

Для поддержки церкви император закрыл Афинскую академию, которая была основана Платоном.

Во время правления Юстиниана начали собираться Вселенские соборы — они представляли собой съезды, на которые съезжалось высшее христианское духовенство.

Был создан Собор Святой Софии в Константинополе. Он является одним из самых больших христианских храмов в мире и уступает по величине только тому, который расположен в Риме.

В рассматриваемый период происходило интенсивное строительство военных сооружений. Огромные размеры империи диктовали необходимость прилагать серьёзные усилия для её защиты.

Его реформы имели и оборотную сторону. Государству требовались деньги для развития — поэтому налоги были высокими.

Борьба за утверждение христианства сопровождалась преследованиями за языческую религию. В 532 году это привело к кровопролитному восстанию, которое было подавлено с помощью полководца Велизария.

Социально-экономические реформы

Юстиниан отменил римскую систему управления страной и учредил византийскую. При этом империю поделили на области (префектуры), а те — на округа (фемы).

Управление осуществляли наместники, выполняющие императорскую волю.

Для более эффективной работы были организованы различные ведомства: налоговое, почтовое и другие. Чиновники назначались императором и получали соответствующее должности жалование.

Власть императора имела важную особенность — она в Византии не передавалась по наследству. Для того, чтобы удержаться на троне, базилевс (скипетродержатель) должен был уметь бороться не только против внешних, но и против внутренних врагов.

Император стремился утвердить на всей территории империи единую религию — христианство.

Административные реформы

При этом правителе были проведены следующие реформы в административной сфере:

Прекращено получение должностей путём оплаты за них.

Юстиниан стремился ограничить взяточничество и считал одной из его причин — недостаточно высокие оклады чиновников, не позволяющие им кормить семью на надлежащем уровне. Император обеспечил рост заработной платы, что привело к снижению коррупции.

Юстиниан принял меры, которые ограничивали абсолютную власть его чиновников. Тем, кто управлял провинцией, не было разрешено вмешиваться в дела столичных городов. В тех случаях, когда влиятельные горожане считали указания чиновников незаконными, они имели возможность оспаривать такие распоряжения. Епископам была предоставлена возможность выполнять контроль над представителями императорской администрации.

Армия была организована по профессиональному принципу.

Необходимо отметить, что епископы и их аппарат не обладали полномочиями для дублирования работы администрации. У них имелись только возможности осуществлять контроль над ней.

Финансовая политика

Ведение финансовой политики осуществлялось в соответствии с определёнными целями, которые изложены ниже:

Наиболее важной считалась необходимость всемерного укрепления христианской церкви, которая была основной опорой императорской власти.

Другая важная цель — укрепление военной мощи империи. Практически всё время, когда Юстиниан был у власти, империя вела военные действия.

Правитель провёл налоговые реформы.

Этот император правил Византией в течение 38 лет. Мирный период был кратким и длился 6 лет.

Внешняя политика императора Юстиниана Великого

На тот момент, когда Юстиниан пришёл к власти, империя включала в себя следующие территории:

полуостров Малая Азия;

На исходе правления к территории добавились: государство Вандалов, юг Испании, Апеннинский полуостров и некоторые другие территории.

Итоги военной экспансии Византии были впечатляющими. В 833 году Юстиниан отправил своего полководца Велизария на завоевание государства Вандалов. Эта война для Византии была успешной. Спустя год эта территория стала частью империи.

В императорской армии активно использовались дикие варвары. Кавалерия, состоявшая из гуннов, была основной ударной силой в боях по завоеванию государства Вандалов. Когда происходило генеральное сражение этой войны, противник устрашился вида этих свирепых воинов и сбежал в пустыню. После этого Велизарий захватил Карфаген.

Следующей целью Юстиниана Великого стало завоевание Апеннинского полуострова. В это время на территории Италии обосновалось королевство остготов. Германские королевства в этот период постоянно вели войны между собой, что их существенно ослабляло.

Юстиниан объявил им войну. Боевые действия шли успешно для византийской армии. Остготы вынуждены были искать помощь и обратились за ней к Персии. Император смог провести переговоры с этой страной и подписал с ней мирный договор, обезопасив восточные границы империи.

Одним из первых успехов в войне за завоевание Апеннинского полуострова был захват Сицилии. Во время этой операции сопротивление врага было относительно слабым. Велизарий завоёвывал итальянские города один за другим. Большая их часть сдавалась победителю. Затем он осадил и взял Неаполь.

После смерти Юстиниана был учреждён экзархат (от греч. «внешняя власть»), столица которого располагалась в Равенне. Рим не попал под власть Византии в связи с тем, что его полностью контролировал Папа Римский.

Апеннинский полуостров оставался под властью Византийской империи до середины восьмого века.

Основной принцип, на котором Юстиниан строил отношения с другими государствами, можно сформулировать кратко: «Разделяй и властвуй». Он постоянно создавал союзы с одними странами для того, чтобы уничтожить другие, при этом меняя союзников там, где это было выгодно. Если возникали такие возможности, император старался ссорить врагов между собой при каждой возможности.

В 540 году Персия разорвала мирный договор с Юстинианом и начала открыто готовиться к военным действиям. Византии грозила война на два фронта.

Последняя военная кампания под руководством Велизария происходила на территории Фракии. Византия в 559 году давала отпор нападению племени котригуров. Полководец был близок к тому, чтобы одержать победу над ними, однако император принял решение откупиться от агрессора. После этого полководец до конца своей жизни пребывал в немилости у императора.

Какими достижениями прославилась империя Юстиниана

Кратко о правлении императора Юстиниана сказано в таблице:

За то время, когда император Юстиниан был у власти, территория его государства увеличилась в два раза и достигла наибольших размеров за всю свою историю.

Однако прежние границы Римской империи времён её расцвета достигнуты не были. Этого императора в народе прозвали «бессонным императором» из-за того, что он проводил активную деятельность на благо своей империи.

Была создана сильная и профессиональная армия, которая одержала множество побед, однако на её содержание требовалось много денег. Во вторую половину правления это привело к серьёзным проблемам в экономике страны.

Московская Сретенская Духовная Академия

ГлавнаяНовости Законодательство Юстиниана I: принцип га.

Законодательство Юстиниана I: принцип гармонии между Церковью и государством

Впервые определение отношений государства к Церкви на законодательном уровне было предпринято императором Юстинианом I (527–565). Дух и характер данных отношений согласовывались как с общими принципами церковной политики государства прошлых лет, так и с отдельными постановлениями предыдущих императоров, однако новым этапом стали попытки согласования действий духовной и светской власти. При этом политика Юстиниана всё же была неоднозначной, что подчеркивается в работах исследователей истории Римской империи.

Идеальные отношения ― согласие Церкви и государства

Ф. И. Успенский обращает внимание на то, что «главным руководящим началом политики Юстиниана являлось восстановление единой Римской империи в границах I-II веков и последующее её сохранение во главе с единым императором. Для осуществления этой идеи он вёл продолжительные войны, проводил исключительную церковную политику и издавал соответствующие законы»[1]. Также нужно учитывать, что в конце V в. значительное большинство населения Римской империи было обращено в христианство[2].

В первый раз определение отношений государства к Церкви вообще, путем законодательным, было сделано императором Юстинианом I (527-565). Дух и характер Юстинианова законодательства об отношении Церкви к государству находится в связи с практикой и отдельными постановлениями предыдущих императоров[3].

Юстиниан, создавая законодательство, в основу его полагал принцип гармонии-симфонии между Церковью и государством, который был заложен еще при императоре Константине. А. М. Величко замечает: «Очевидно, что Церковь и государство по природе своей никогда не могут быть отождествлены. Церковь есть союз вечный, духовный, государство ― временный и земной»[4]. При этом цель у них одна ― спасение людей и слава Божия. Это значит, что не должно было быть конфликта между ними, иначе это означало бы разделение целей. В СIХ новелле Юстиниан объявляет: «Мы убеждены в том, что наша единственная надежда на прочность империи под нашим правлением зависит от милости Божией, ибо мы знаем, что эта надежда есть источник безопасности души и надежности управления»[5].

Для того, чтобы достичь идеального сотрудничества властей нужно было, чтобы каждая из них действовала в тех пределах, которые ей определены Богом

Прот. Владислав Цыпин говорит о том, что «суть симфонии составляют обоюдное сотрудничество, взаимная поддержка и взаимная ответственность без вторжения одной стороны в сферу исключительной компетенции другой. Епископ подчиняется государственной власти как подданный, а не потому что епископская власть его исходила от представителя государственной власти. Точно так же и представитель государственной власти повинуется епископу как член Церкви, ищущий в ней спасения, а не потому что власть его происходила от власти епископа. Государство при симфонических отношениях с Церковью ищет у нее моральной, духовной поддержки, ищет молитвы за себя и благословения на деятельность, направленную на достижение целей, служащих благополучию граждан, а Церковь получает от государства помощь в создании условий, благоприятных для благовествования и для духовного окормления своих чад, являющихся одновременно гражданами государства»[7].

Кроме того, согласно византийскому законодательству, полное счастье и благополучие подданных возможны лишь тогда, когда духовная и светская власть находятся в согласии между собой. Для того, чтобы достичь идеального сотрудничества этих властей нужно было, чтобы каждая из них действовала в тех пределах, которые ей определены Богом. «Юстиниан же в предисловии к 137 Новелле указал чёткие различия между законом и каноном: целью гражданских законов является устроение общества, церковные каноны установлены ради спасения души. Власть над законами вверена от Бога императору, наблюдение за соблюдением канонов и само их установление вверено епископам»[8].

Отсюда становится ясно, что возникает устойчивая система государственной и церковной сфер ответственности. Эта система возникает по принципам, заложенным Христом: кто из вас без греха брось в нее камень (Ин. 8:7).

По своему статусу церковные каноны уже в V в. приблизились к законам государства.

«Ибо все кончается счастливо там, где было соответствующее начало, согласное с волей Божией. Мы полагаем, что все так и будет, если будут выполняться священные правила Церкви, объясненные нам и сохраненные для нас справедливыми, достохвальными и возлюбленными апостолами, созерцающими, несущими и служащими слову Божиему, и святыми отцами»[10]. Истинная вера и святые церковные каноны являются основанием принципа гармонии между Церковью и государством. По-другому, гармонии, которая угодна Богу, достичь невозможно.

Принцип гармонии в политике императора Юстиниана

Юстиниан следующим образом характеризует принцип гармонии между двумя властями: «Отсюда от гармонии должны проистекать законы, они должны быть связаны с нею, ибо она должна быть началом и концом»[11].

Поскольку принцип гармонии исключал возможность расхождения между политическими законами и святыми канонами Церкви, император приказывал в СХХХI новелле: «Поэтому мы повелеваем, чтобы священные церковные правила, принятые и утвержденные четырьмя святыми Соборами, почитались как законы»[12]. Таким образом, церковные каноны приняли политический характер и стали частью гражданского законодательства. С этих пор каноны Церкви и законы государства составили целостное законодательство Византийской империи и духовно объединенных с ней соседних народов, особенно славян.

Византолог Алексей Величко пишет: «Будучи Империей-Церковью, Византия сформировала единственно возможную форму взаимоотношения между государством, олицетворявшимся с императорской персоной и иерархией. Речь идет о признании императора земной главой Церкви, лицом, обладающим высшими управительными полномочиями во Вселенской Церкви. Это, без всякого сомнения, краеугольный камень византийской имперской православной государственности, идея, заслуживающая серьезного внимания и детального освещения»[13].

Учитывая все вышесказанное, нет возможности говорить о цезарепапизме Юстиниана, поскольку он не составлял законов для Церкви, но, предоставляя ей политическую власть, возводил существовавшие церковные каноны в ранг законов империи. Инициатива Юстиниана в этих вопросах проистекала из принципа гармонии между Церковью и государством ― принципа, опиравшегося на длительную политическую и церковную традицию.

В CXXXVII новелле Юстиниан, говоря о мотивах, побудивших его возвести церковные каноны в ранг государственных законов, заявляет: «Если мы, ради общего благополучия, предпринимаем меры для более эффективного проведения в жизнь гражданских законов, выполнение которых Господь в Своем желании добра роду человеческому доверил нам, сколь больше есть оснований следить за соблюдением священных канонов и Божественных законов, провозглашенных для безопасности наших душ»[14].

Поэтому император желал и требовал от всех церковных[15], политических руководителей знаний и практического применения святых канонов: «Когда судьи нашей империи будут оповещены обо всех деталях настоящего закона, им надлежит использовать все средства, предписанные церковными правилами, чтобы этот закон соблюдался, ибо проявившие небрежение не избегнут наказания»[16]. В случае расхождения между церковным каноном и гражданским законом император требовал, чтобы предпочтение отдавалось первому.

По своему статусу церковные каноны уже в V в. приблизились к законам государства. Например, император Валентиниан III в 451 г. издал закон, в котором объявил те законы, которые противоречат церковным канонам, отмененными[17]. Окончательно церковные каноны приобретают статус государственных законов при императоре Юстиниане[18]. «Мы объявляем недействительными все законодательные меры, противоречащие церковным канонам и введенные в интересах политических интриг»[19].

Таким образом, законодательство Юстиниана в отношении Церкви и государства показывает, что государственные законы должны быть издаваемы согласно с церковными правилами, и если законы противоречат канонам, то они не имеют силы.

Будучи христианином, Юстиниан оставался римлянином, и идея автономии религиозной сферы была для него совершенно чужда

В своей законодательной деятельности Юстиниан стал основателем принципа гармонии в отношениях Церкви и государства, означающего независимость обоих институтов. На вопросы о применимости теоретических принципов на практике и о существовании полной гармонии невозможно дать однозначный положительный или отрицательный ответ. Потому что, как пишет Н. А. Скабалланович, «государственная власть принимала участие в церковных вопросах, затрагивая сферу церковного хозяйства и нередко присваивая себе право назначения на церковные должности и устранения от этих должностей; в свою очередь, духовные лица принимали участие в гражданских делах, не только косвенно, путём нравственного влияния на народную массу, но и прямо, в качестве руководителей внешней и внутренней политики, а также непосредственных участников в важнейших политических предприятиях и общественных движениях»[22].

Мнение исследователей о политике Юстиниана

За время своего долгого правления Юстиниану приходилось принимать участие в решении многочисленных церковных проблем. Этот интерес императора к жизни Церкви и участие его в церковных делах по-разному объяснялось исследователями[23].

Например, Ш. Диль характеризовал такой интерес как «императорскую тиранию», утверждая, что в правление Юстиниана Церковь сделалась слугой государства: «Тем не менее, по старой императорской традиции, он имел притязание созывать соборы, определять им их задачи, намечать пределы, которыми должны ограничиваться их прения, наблюдать лично или через своих уполномоченных за ходом рассуждений, санкционировать эдиктами решения отцов Церкви, при чем эти решения лишь в том случае становились обязательными, если императорская воля превращала их в государственный закон. Император присваивал себе право изменять или отменять каноны в силу того, что один акт императорской власти может уничтожить то, что установлено другим таким же актом. И прямо в глаза папе, патриархам, епископам, Юстиниан называл себя учителем Церкви, непогрешимым толкователем Священного Писания, и составлял изложение веры, меча анафемы то против Оригена, то против “Трех Глав”, а Церковь, в особенности Восточная, не протестуя, признавала эти притязания и узурпации»[24].

«Признавая за императором бесспорную власть над духовными лицами, сама Церковь подвергалась императорскому произволу и может наступить день, когда станет ясным, сколько податливости и послушания от Церкви потребует император, взамен милостей, которые он ей оказывал. В отношении православных, которые отказывались подчиняться его богословским фантазиям или даже приспособляться к целям его религиозной политики, он выказывал ту же властную суровость, ту же жестокость, которая применялась к еретикам»[25].

«Все это огромное богословское усилие, вся масса той жестокости и произвола, которыми Юстиниан унизил Церковь и привел ее в подчинение своей воле, ― все это привело ни к чему и императорский абсолютизм довел раздражение противников до того, что у них стали срываться резкие осуждения»[26].

Сходная точка зрения характеризует позицию Г. А. Острогорского: «Христианская церковь нашла в лице Юстиниана не только ревностного защитника, но и своего повелителя. Ведь даже будучи христианином, Юстиниан оставался римлянином, и идея автономии религиозной сферы была для него совершенно чужда. Пап и патриархов он рассматривал и обращался с ними как со своими слугами. Как он управлял государством, также распоряжался он и в церковной жизни, лично вмешивался во все детали церковного устройства: даже в вопросах веры и обрядах он сохранял за собой право принимать решение. Он проводил церковные Соборы, составлял богословские трактаты, сочинял церковные песнопения. Столь неограниченно, как Юстиниан, ни один византийский император ни до, ни после не правил Церковью»[27].

Светская власть, хотя и имела определенное влияние на церковные дела, но в достаточной степени ограниченное ― роль императора определялась несколькими административными функциями

Наличие столь плотного сотрудничества позволило большинству учёных говорить о существовании теократии в Византии. Словосочетание «византийская теократия» стало привычным во многом благодаря работе английского историка С. Рансимена с аналогичным названием[29]. В начале работы исследователь рисует тот идеал империи, который и позволил, по его мнению, говорить о теократии: «Византия считала себя вселенской империей. Идеально она должна была соединять всех людей на земле, которые должны были бы стать членами единой христианской церкви. Как человек был создан по подобию Божию, так и царство людей на земле было создано по подобию Царства Божьего. Как Господь царствует на небесах, так и император, по Его подобию должен править на земле по Его заповедям»[30].

Византинист А. М. Величко также называет Византию теократическим государством: «Если Источник власти един, если Церковь и Империя стали одним целым, то носитель верховной власти становится также единым центром всего управления ― как политического, так и церковного. Мирянин же, лицо, не обладающее священническим статусом, управлять Церковью не вправе. Поэтому нет ничего удивительного в том, что верховная политическая власть в лице императора приобрела сакральные черты священства, не утратив при этом ординарных функций главы государства. Разнородные по своим природам, Церковь и Империя слились в личности императора ― не только самодержца всех римлян, но и земного главы Церкви. Только император мог гарантировать взаимовыгодное существование этих разнородных, но так необходимых друг другу союзов»[31].

«Поскольку в Византии были четко определены две власти ― светская и духовная, отчетливо дифференцированы полномочия их верховных носителей ― императора и патриарха, говорить о существовании там теократического государства, с позиций юридического определения, неправомерно»[32].

В противоположность названным ученым другие историки считают, что церковная политика Юстиниана не находилась в противоречии с традициями Церкви и не ставила своей целью последовательное подчинение Церкви государству. Таково, например, мнение Ф. Курганова, который замечает: «Впрочем дисциплинарные церковные постановления могут быть изменяемы или отменяемы государственной властью подобно гражданским законам, но и опять только в том случае, если эти, вновь изданные законы, будут приняты Церковью и если издание их вызвано требованиями церковной власти»[38]. Эту точку зрения разделяют А. Геростергиос[39], С. Л. Фирсов[40]. Но нарушения закона неизбежны во всяком человеческом обществе[41]. Это подтверждает М. Э. Поснов: «На практике же были допущены многие злоупотребления, в особенности со стороны василевсов: они часто выступали как единоличные законодатели ― повелители в церковных делах. И союз Церкви с государством обращался часто на практике в цезарепапизм, в господство императоров над Церковью»[42].

Общественный авторитет и широкие полномочия Константинопольского патриарха могли доставить немало проблем для императоров, когда они нарушали каноническое право. Потому все же не безгранично, хотя и велико было влияние императора на церковные дела. По каноническому праву высший юридический авторитет принадлежал Вселенскому собору, а не императору. Император выступал не в роли руководящей стороны, а в роли надзирающей и координирующей. Он был обязан вместе с патриархом следить за тем, чтобы каноны соблюдались всеми, но издавать или отменять, а также толковать каноны не имел права. Без санкций патриарха он не мог принять прошения от клириков и быть посредником или судьей по церковным вопросам[43].

. как церковная, так и гражданская власть одинаково подчинены высшей богооткровенной христианской истине

То есть светская власть, хотя и имела определенное влияние на церковные дела, но в достаточной степени ограниченное[45]. Роль императора определялась несколькими административными функциями: утверждение кандидатов на патриарший престол, созыв Вселенских соборов, утверждение соборного постановления, подтверждение особыми законами действенности церковных канонов[46], изменение церковно-административной структуры, присвоение рангов епископиям и митрополиям[47]. Если было какое-то спорное дело, которое касалось Церкви, то император мог поручить епископу или государственному чиновнику разобрать его[48].

А. М. Величко указывает: «Государи восполняли пробелы церковного законодательства, черпая материал для своих законов из обычного права Церкви, расширяли пределы церковной юрисдикции, предоставляя ведению епископов многие чисто гражданские дела, определяли внешние права и обязанности клира, сохраняли единство Церкви, преследуя ереси и расколы и признавая их государственным преступлением»[49].

Если были какие-то особые случаи, императоры могли брать на себя ряд административных функций церковных властей: назначить митрополитов, вызвать митрополитов на патриарший суд, переподчинить монастыри. Император также выступает в роли инстанции, которая защищает интересы Церкви методами принуждения, так как у Церкви нет карательного аппарата[50].

Подробно вопрос о деятельности императора в поддержке Церкви не регламентировался и потому часто носил характер импровизации. Светские законы и церковные каноны ничего не говорят о праве толкования императором христианского вероучения и навязывания этих толкований Церкви. Но на практике, если император вмешивался в богословские споры периода Вселенских соборов, то очень часто это приводило к торжеству еретических догматов[51].

Таким образом, обе власти, как духовная, так и светская, одинаково происходят от Бога и в Нем имеют начало своего бытия. Поставленные в мир, они обязаны охранять и защищать Христово учение или Церковь Божию на земле: церковная власть обязана свято и нерушимо хранить вверенный ей залог Христова учения и всего домостроительства, а гражданская власть, приняв богооткровенную истину в том виде, как она передана ей и содержится Церковью, должна согласовать с этой истиной свои распоряжения о временных благах государства и отнюдь не должна делать и узаконивать ничего такого, что явно противоречит, нарушает и даже иногда разрушает постановления Церкви. В этом отношении как церковная, так и гражданская власть одинаково подчинены высшей богооткровенной христианской истине. Согласие их в образе действий проистекает из общего признания ими единой богооткровенной истины и одинакового понимания ее. Обязанность каждой из них, хранить богооткровенную истину и защищать ее, побуждает одну из них, церковную власть, противостоять незаконным распоряжениям светской власти, а саму светскую власть ― устранять с церковных должностей лиц, изменивших Православию. Вследствие всего этого в византийском законодательстве приняты и развиты, начиная с Константина Великого и сформировавшись уже при Юстиниане I, три главных положения, определяющие отношения государства к Церкви:

1. Признание двух властей: духовной и светской и их равноправное положение в государстве;

2. Их взаимное согласие в области действий на подданных;

3. Признание за церковными канонами, а тем более догматами, не только равнозначной силы с государственными законами, но и превосходства перед ними, в случае столкновения между государством и Церковью[52].

Подводя итог, отметим, что Юстиниан внес ясность в отношения между Церковью и государством, заложив основы гармонического сотрудничества между ними, принципа симфонии, который был выражен в преамбуле к VI новелле.

Согласно Юстиниану, Церковь и государство представляют собой две самодостаточные и самоуправляемые организации, и, поскольку обе они проистекают от одного Божественного источника и имеют одну цель – спасение народа и славу Божию, они не могут и не должны быть несогласными друг с другом. Таким образом, не дух цезарепапизма ― деспотического вмешательства государства в дела Церкви и не дух папоцезаризма ― вмешательства Церкви в мирские государственные дела, а дух сотрудничества и взаимопомощи должен определять отношения между двумя властями. Осуществляя на практике этот теоретический принцип, Юстиниан приказал, чтобы законы Церкви, то есть ее священные каноны, были одновременно признаны и государственными законами.

Ключевые слова: император Юстиниан, Церковь, государство, патриарх, принцип гармонии, законодательство, церковные каноны, теократия

[1] Успенский Ф.И. История Византийской империи Т.1. ― М.: Астрель, 2001. ― С. 262.

[2] Цыпин В. История Европы: дохристианской и христианской. Том VI. ― М., 2013. ― С. 648.

[3] Курганов Ф. Отношения между Церковной и гражданской властью в Византийский империи. ― СПб., 2009. ― С. 61.

[4] Величко А.М. Политико-правовые очерки по истории Византийской Империи. — М., 2008. — С. 22.

[5]Corpus Iuris Civilis. Vol. 3: Novellae. CIX. / Ed. R. Schoell, G. Kroll. – B., 1963. (Далее: Nov)

[6]Максимович К.А. Церковные новеллы Юстиниана в современном русском переводе // Вестник ПСТГУ. Сер. I. 2007. Вып. 1 (17). ― С. 30-31.

[7]Цыпин В., прот. Взаимоотношения Церкви и государства. Канонические принципы и историческая действительность // URL: http://lib.pravmir.ru/library/readbook/323 (дата обращения: 30.03.2018).

[8] Бердников И.С. Основные начала церковного права православной церкви. ― Казань. Типо-литография императорского университета, 1902. ― С. 106-107.

[13] Величко А.М. Политико-правовые очерки по истории Византийской Империи. — М., 2008. — С. 22.

[14]Nov. CXXXVIl. Preface.

[17]Corpus Iuris Civilis. Vol. 2: Codex Iustinianus. I 2. 12. / Ed. P. Krueger. – B., 1963. (Далее: CJ)

Правила святых апостолов и святых отец с толкованиями. ― М., 2000.

[21] Геростергиос А. Юстиниан Великий император и святой. ― М.: Сретенский монастырь, 2010. ― С. 141.

[22] Скабалланович Н.А. Византийское государство и церковь в XI веке. ― СПб.: Олега Абышко, 2004. ― С. 74-75.

[23] Геростергиос А. Юстиниан Великий император и святой. ―М.: Сретенский монастырь, 2010. ― С. 142.

[24] Диль Ш. Юстиниан и Византийская цивилизация в IV в. ― СПб., 1908. ― С. 360.

[27] Острогорский Г. История Византийского государства. ― М., 2011. ― С. 122.

[28] Кулаковский Ю. А. История Византии. Т. 1: 395-518 годы. ― СПб., 2003. ― С. 145.

[29] Рансимен С. Восточная схизма. Византийская теократия. ― М., 1998.

[31] Величко А.М. Политико-правовые очерки по истории Византийской Империи. — М., 2008. — С. 24-25.

[32]Костогрызова Л. Ю. Эволюция церковно-государственных отношений в Византии в законодательстве императоров IV – начала X вв. ― Екатеринбург, 2007. ― С. 46.

[33] Максимович К. А. Право и Церковь // Православная энциклопедия. Т. VIII. ― М., 2004. ― С. 187. Остроумов М. Введение в православное церковное право. T. 1. ― Харьков, 1893. ― С. 462-463; Медведев И.П. Правовая культура Византийской империи. СПб., 2001. ― С. 75-79.

[34] Beck H.-G. Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. ― München, 1959. ― P. 37.

[35]Дагрон Ж. Император и священник: этюд о византийском «цезарепапизме». ― СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2010. ― С. 392-393.

[36] Hussey J. M. The Orthodox Church in the Byzantine Empire. ― Oxford, 1986. ― P. 300.

[37] Мейендорф И., прот. История церкви и восточно-христианская мистика. ― М.: Институт ДИДИК, 2000. ― 576 c.

[38] Курганов Ф. Отношения между Церковной и гражданской властью в Византийский империи. ― СПб., 2009. ― С. 75.

[39] Геростергиос А. Юстиниан Великий император и святой. ― М.: Сретенский монастырь, 2010. ― С. 143.

[40] Фирсов С. Л. Основные этапы в истории церковно-государственных отношений в России // ЦиВр 42. ― М., 2008. № 1 (42). ― С. 176.

[41] Курганов Ф. Отношения между Церковной и гражданской властью в Византийский империи. ― СПб., 2009. ― С. 92.

[42] Поснов М. Э. История Христианской Церкви. ― Киев: Издательство имени святителя Льва, папы Римского, 2007. ― С. 270.

[43]Правила святых апостолов и святых отец с толкованиями. ― М., 2000.

[44]Сюзюмов М. Я. Некоторые проблемы исторического развития Византии и Запада // Византийский временник. Т.35. ― М., 1973. ― С. 11.

[45] Болотов В.В. Лекции по Истории Древней Церкви.Т. 4. ― СПб, 2006. ― С. 108.; Nov. 79. 1, 83. 1, 123. 21. 2; Максимович К.А. Новелла CXXIII св. императора Юстиниана I // Вестник ПСТГУ. Сер. I. Вып. 3. ― М., 2007. ― С. 22-54; Медведев И. П. Развитие правовой науки // Культура Византии, 2-я пол. VII–XII в. ― М., 1989. ― С. 236.

[47] CJ. I. 2.6; Правила святых апостолов и святых отец с толкованиями. ― М., 2000.

[48]Правила святых апостолов и святых отец с толкованиями. ― М., 2000. Nov. J. 123.8.

[49] Величко A.M. Церковь и император в византийской и русской истории. ― СПб.,2004. ― С. 10.

[50] Медведев И.П. Правовая культура Византийской империи. СПб., 2001. ― C. 75.

[51] Максимович К.А. Право и Церковь // Православная энциклопедия. Т. VIII. ― М., 2004. ― С. 187.

[52] Курганов Ф. Отношения между Церковной и гражданской властью в Византийский империи. ― СПб., 2009. ― С. 89-90.