Что было после куликовской битвы

Что было после Куликовской битвы

Такое поведение вызвало резкое осуждение даже среди рязанских бояр и сподвижников литовского князя. Так, что Олег, устрашённый возможными последствиями, бежал в Литву, бросив княжество на произвол судьбы. И исправлять ситуацию вынуждены были ближние его бояре, повинившиеся перед Дмитрием за допущенные по отношению к раненым бесчинствам.

Через год после Мамаева побоища дядя Великого литовского князя Ягайло Кейстуд, во время предательского рейда своего племянника на Русь, сумел отстранить его от власти и стал в своём правлении ориентироваться на Москву. Но это продолжалось недолго, всего год, а потом Ягайло сумел вернуть себе трон, а потом и принял католичество и женился на вдовствующей королеве Речи Посполитой Ядвиге. С этого момента Литва полностью перешла под влияние Польши.

Мамай после бегства с поля боя был полон надежд и строил планы по возвращении к власти в Орде. Тем более что его собственные полки в битве на Дону не участвовали, и он сумел вывести их за собой в южные степи. Он рассчитывал сразиться с туменами Тохтамыша на реке Калке, в районе современного Мариуполя. Но битвы не случилось: вся рать Мамая сошла с коней и присягнула законному царевичу. Мамай с немногочисленной личной сотней его соплеменников-ногайцев бежал в Крым, но там был убит генуэзцами, не простивших ему смерти герцога, командира наёмников, на Куликовом поле.

На непродолжительное время в Орде воцарились мир и спокойствие. Хан оценил вклад русского князя в борьбу с много лет мутившим умы узурпатором и подтвердил ярлыки на великое княжение.

Но потом, через 2 года, случилось недоразумение, которое вызвали интриги князей суздальских и нижегородских, вспомнивших старые обиды. После победы на Куликовом поле и смерти в преклонных годах митрополита московского Алексия Дмитрий захотел призвать на митрополичий престол митрополита киевского Киприана, чтобы он оказал влияние на православных подданных Литвы. Но князья суздальские и нижегородские представили это Тохтамышу как тайный союз князя Московского с Литвой, давней союзницей Мамая. Тохтамыш поверил, устроил набег на Русь и осадил Москву.

Положение Дмитрия было отчаянным: ведь воевать с законным царём, как законопослушный подданный, он не мог. Но и допустить уничтожение любимого города было тоже нельзя. Он оставил Москву, выехал в Волоколамск, где на всякий случай стал собирать войско, а оборону города возглавил прибывший со своим отрядом литовский князь Остей, православный и сторонник Дмитрия.

Итоги Куликовской битвы

Но после этого дела хана пошли не так гладко: московские бояре со своими младшими дружинам начали яростную партизанскую войну на уничтожение, с какой ордынцы ещё не сталкивались. Хан ушёл с войском домой, а позже, разобравшись в ситуации, сменил гнев на милость и принял московского князя, продлив его ярлык на княжение.

Больше всего в этой войне досталось Рязани: отступающий из московских пределов Тохтамыш разорил земли своего послушного вассала, а потом, вслед за ним, то же самое сделало войско князя Дмитрия.

§ 1. Русь после Куликовской битвы

§ 1. Русь после Куликовской битвы

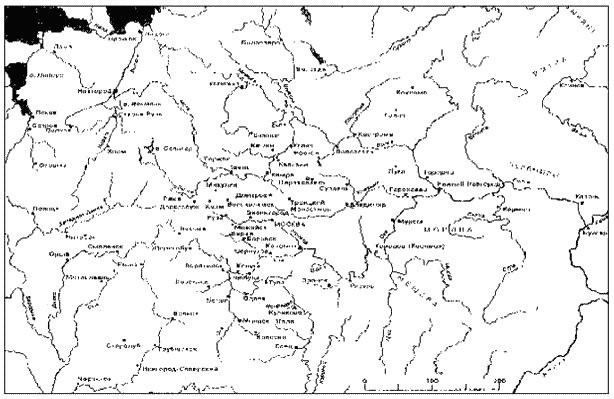

К началу 80-х годов XIV в. вполне определилась ведущая роль Москвы в процессе формирования Русского централизованного государства.

В Никоновской летописи имеется известие о том, что после Куликовской битвы, 1 ноября 1380 г., все русские князья «сославшеся, велию любовь учиниша между собою»[1933]. Это сообщение можно понимать в том смысле, что ряд князей (каких точно, мы сказать не можем) обменялись послами, через которых подтвердили союзные между собой отношения. Возможно и другое: состоялся съезд князей. Но так или иначе бесспорно одно: после Куликовской битвы ясно выявилось главенство на Руси Московского княжества. Поэтому нельзя согласиться с А. Е. Пресняковым, который утверждает, что с последствиями Куликовской битвы не связан «какой-либо перелом во внутренних отношениях Великороссии»[1934]. Напротив, такой перелом наступил и его можно заметить весьма отчетливо. Если на первом этапе процесса объединения земель Северо-Восточной Руси еще решался вопрос о том, какое княжество явится центром этого объединения, то на втором этапе, с последней четверти XIV в., указанный вопрос уже отпал. Московское княжество твердо завоевало роль политического центра формирующегося единого государства. Дальнейший процесс политического развития Руси привел к подчинению власти московского правительства правителей других русских княжеств, потерявших свою независимость. Конечно, это не обошлось без сильного сопротивления с их стороны. Но нельзя отрицать того обстоятельства, что ведущая роль Москвы в организации общерусских военных сил, столкнувшихся на Куликовом поле с полчищами Мамая, весьма содействовала делу дальнейшего объединения русских земель (несмотря на все последующее противодействие феодальных сепаратистских кругов ряда княжеств).

Неправ А. Е. Пресняков и тогда, когда он утверждает, что «победа русских войск на Куликовом поле сгубила Мамая, но не создала какого-либо перелома в русско-татарских отношениях»[1935]. Напротив, перелом был громадный. И главное, по-моему, заключалось в том, что если в политике в отношении Орды, которую вели Иван Калита и его ближайшие преемники, отсутствовали мотивы освободительной борьбы, то Дмитрий Донской сумел возглавить антитатарское народно-освободительное движение, усилившееся с 70-х годов XIV в. и послужившее предпосылкой замечательной победы, одержанной русским народом над мамаевой Ордой на Куликовом поле.

Но эта победа дорого обошлась Руси. Потери людей были очень велики. В Никоновской летописи говорится о той «печали», которую испытывали все на Руси «о избиенных от Мамаа на Дону князей, и бояр, и воевод, и слуг, и многаго воинства христианского; оскуде бо отнюд вся земля Русскаа воеводами, и слугами, и всеми воинствы и о сем велии страх бысть на всей земле Русстей»[1936]. Ослабленные понесенными на Куликовом поле потерями русские княжества на некоторое время потеряли возможность продолжать активную борьбу с Золотой ордой.

Между тем в Золотой орде к рассматриваемому времени утвердился новый хан Тохтамыш, которому удалось объединить под своей властью ее распадавшиеся части и временно преодолеть имевшуюся в ней политическую раздробленность. Не останавливаясь специально на политике Тохтамыша, ибо это — дело специального исследования, укажу только, что его возвышение привлекло внимание русских летописцев. В Никоновской летописи подробно, в других летописях более коротко говорится о переходе на сторону Тохтамыша большинства ордынских князей из числа единомышленников Мамая, о бегстве Мамая в Кафу (где он был убит) и о подчинении Тохтамышем своей власти мамаевой Орды[1937].

Согласно летописным данным, Тохтамыш после победы, одержанной над Мамаем, отправил своих послов в Русскую землю к великому князю Дмитрию Ивановичу «и ко всем князем русскым, поведая им свои приход, и како въцарися, и како супротивника своего и их врага Мамая победи, и сам шед седе на царстве Волжьском». Это посольство означало не что иное, как требование от русских князей признания их покорности Орде, восстановления тех с ней отношений, которые были до Куликовской битвы. В то же время направление послов к ряду русских князей было, вероятно, вызвано желанием Тохтамыша, имея дело с каждым из них в отдельности, попытаться использовать разногласия между ними и тем самым легче подчинить их в дальнейшем Орде. Русские князья признали власть Тохтамыша, отпустили «с честию и с дары» его послов, а вслед за ними послали к хану «своих киличеев со многими дары». Поскольку Никоновская летопись в связи с этим сообщением рассказывает о «ссылке» между князьями, можно думать, что решение по вопросу о взаимоотношениях с Ордой было принято ими совместно. Сопротивление хану в данный момент было признано бесполезным.

По данным Никоновской летописи, «киличеи» русских князей вернулись от Тохтамыша «с пожалованием и со многою честию». Однако это была лишь дипломатия. Отправляя на Русь послов и тем самым создавая видимость мирных с ней отношений, Тохтамыш втайне готовился к походу на русские земли, чтобы восстановить господство над ними Орды. И некоторые из его послов, приходившие на Русь, выполняли роль разведчиков. Так, в 1381 г. к Дмитрию Ивановичу направился от Тохтамыша посол Акхозя с 700 татарами, но, дойдя до Нижнего Новгорода, он почему-то (по летописям, якобы из боязни) в Москву не поехал «и возвратился воспять». Вероятно, ему было поручено Тохтамышем ознакомиться с настроением нижегородских князей, с их отношением к великому князю московскому[1938]. Итак, на Русь надвигалась новая опасность со стороны Орды.

Победа над мамаевой Ордой на Куликовом поле укрепила авторитет Руси в украинских и белорусских землях, захваченных Литвой. Напротив, пал авторитет литовского великого князя Ягайла, бывшего пособником Мамая. Попытка Ягайло утвердиться в 1381 г. в Полоцке окончилась неудачей. В этой обстановке наметился союз между Тохтамышем и Ягайлом. Последнеляу послы Тохтамыша привезли специальный ханский ярлык. Ягайло признал верховную власть Тохтамыша.

Международная обстановка становилась все более неблагоприятной для Руси.

Читайте также

3.3. Где находилось село Рожествено, пожалованное Дмитрием Донским Старо-Симонову монастырю после Куликовской битвы?

3.3. Где находилось село Рожествено, пожалованное Дмитрием Донским Старо-Симонову монастырю после Куликовской битвы? В «Истории церкви Рождества Богородицы на Старом Симонове в Москве» [734] ясно сказано, что сразу после Куликовской битвы Дмитрий Донской передал этой

3.3. Где находилось село Рождествено, пожалованное Дмитрием Донским Старо-Симонову монастырю после Куликовской битвы

3.3. Где находилось село Рождествено, пожалованное Дмитрием Донским Старо-Симонову монастырю после Куликовской битвы В «Истории церкви Рождества Богородицы на Старом Симонове в Москве» [734] ясно сказано, что сразу после Куликовской битвы Дмитрий Донской передал этой

14.5. Московское Косино Здесь лечились воины после Куликовской битвы

14.5. Московское Косино Здесь лечились воины после Куликовской битвы Отметим интересный факт, о котором нам сообщил В.П. Федоров. 23 августа 2002 года газета «Вечерняя Москва» опубликовала статью под названием «Столица вернет себе реликтовые озера». Сообщается, что в

Где находилось село Рожествено, пожалованное Дмитрием Донским Старо-Симонову монастырю после Куликовской битвы?

Где находилось село Рожествено, пожалованное Дмитрием Донским Старо-Симонову монастырю после Куликовской битвы? В «Истории церкви Рождества Богородицы на Старом Симонове в Москве» ясно сказано, что сразу после Куликовской битвы Дмитрий Донской передал этой церкви село

11. От Куликовской битвы до Ивана Грозного

11. От Куликовской битвы до Ивана Грозного Взятие Москвы Дмитрием = Тохтамышем в 1382 году и зарождение Московского государства.В 1382 году Тохтамыш пришел к Москве и взял город приступом. Считается, что Дмитрий Донской, за два года перед тем выиграв крупнейшую битву на

3.3. Где находилось село Рожествено, пожалованное Дмитрием Донским Старо-Симонову монастырю после Куликовской битвы

3.3. Где находилось село Рожествено, пожалованное Дмитрием Донским Старо-Симонову монастырю после Куликовской битвы В «Истории церкви Рождества Богородицы на Старом Симонове в Москве» ясно сказано, что сразу после Куликовской битвы Дмитрий Донской передал этой церкви

Эпоха Куликовской битвы[67]

Эпоха Куликовской битвы[67] Шестьсот лет тому назад, 8 сентября 1380 года, рать Дмитрия Ивановича, великого князя Московского и Владимирского, столкнулась на берегу реки Непрядвы с войском темника Мамая и одержала полную победу, после чего начался подъем государственности и

Накануне Куликовской битвы

Накануне Куликовской битвы «Современные литовцы необоснованно приписывают себе историю Великого княжества Литовского, – пишет Игорь Литвин, белорус. – При этом ставится знак равенства между современными литовцами и жителями ВКЛ – литвинами… Древняя столица ВКЛ –

ЭХО КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ

ЭХО КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ Вскоре после Куликовской битвы, приблизительно за четыре дня до праздника Преображения, то есть до 6 августа 1381 года, было подписано докончание великого князя Дмитрия Ивановича с великим князем рязанским Олегом Ивановичем. Текст этой грамоты

ПОСЛЕ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ

ПОСЛЕ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ Потери в Куликовском сражении были огромные. В летописи сказано, что «оскуде бо отнюдь вся земля Русская воеводами и слугами, и всеми воиньствы, и о сем великий страх бысть на всей земле Русстей». В то же время в Орде существенно

Пейзаж после Куликовской битвы

2.1.4. «Награда нашла героя». Почему Дмитрий Донской провозглашен святым через 600 лет после Куликовской битвы

2.1.4. «Награда нашла героя». Почему Дмитрий Донской провозглашен святым через 600 лет после Куликовской битвы Дмитрий родился 12 октября 1350 г. в семье звенигородского князя Ивана II Ивановича Красного (среднего сына Ивана Калиты) и княгини Александры Ивановны. Он был окрещен

РУСЬ СБРАСЫВАЕТ ИГО: ОТ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ ДО УГРЫ

РУСЬ СБРАСЫВАЕТ ИГО: ОТ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ ДО УГРЫ 1380 — Мамай двинулся на Русь, рассчитывая в случае победы на богатые трофеи и приобретение высокого авторитета в раздираемой междоусобицами Золотой Орде. Надеялся хан и на поддержку литовского князя Ягайлы, который должен

15. Еще одно отражение Куликовской битвы в «античной» римской истории как битвы при Клузии и Сентине

15. Еще одно отражение Куликовской битвы в «античной» римской истории как битвы при Клузии и Сентине По-видимому, битва при Клузии и Сентине якобы 295 года до н. э. является дубликатом уже описанной нами выше Второй Латинской войны Рима якобы 341–340 годов до н. э. Именно

Основные последствия Куликовской битвы

Битва на Куликовом поле, в которой объединённое русское войско сошлось с ордынцами, стала важнейшим событием конца XIV века, и имела целый ряд исторических последствий для обеих сторон. Исход её не имел определяющего значения, но стал переломным моментом всей эпохи Золотоордынского ига на Руси. Здесь был сделан первый уверенный шаг на пути к освобождению от чужеземного гнёта, и что немаловажно, к консолидации русских князей, впервые за 150 лет проявивших единство. Примечательно, что важное значение имела Куликовская битва и для Западной Европы, окончательно избавившейся от татарской угрозы.

События на поле Куликовом и предпосылки

Отношение между Москвой и Ордой, где правил темник Мамай при номинальных ханах, окончательно испортились в 1371 году, после того как татарский владыка передал ярлык на великое княжение Михаилу Тверскому. Владимирский стол, начиная с Ивана Калиты, неизменно занимали московские князья, враждовавшие с Тверью, поэтому для молодого Дмитрия Ивановича Московского, это выглядело как нарушение его династических прав и личное оскорбление. В 1375 году в Нижнем Новгороде по его приказу убили ордынских послов и баскаков, этим он бросал вызов всесильному темнику. Чтобы вернуть к повиновению строптивого князя, Мамай отправил против него войско во главе с мурзой Бегичем, разгромленное коалицией русских князей на реке Вожа 11 августа 1378 года.

Всё произошло очень быстро, битва длилась не больше получаса, в течение которого ордынцы были полностью разбиты, потеряв от 6 000 до 8 000 воинов, потери русских были скромнее, около 2 000-3 000. Ещё до конца сражения, когда исход его был уже слишком очевидным, Мамай бежал с Куликова поля, и едва спасся от преследовавших его русских всадников.

Основные последствия битвы

Куликовская битва и её итог, имели множество последствий, как позитивных, так и негативных, в равной степени для обеих сторон. Хотя победа осталась за русскими, она не стала решающей, вместе с тем, положительные стороны имела и для ордынцев, несмотря на разгромный для них результат:

Выводы

Кроме определяющих последствий, битва на Куликовом поле имела важное историческое значение, в конечном итоге ставшее основополагающим для всего русского народа, а не отдельных княжеств. Прежде всего, победа Дмитрия Ивановича Московского, получившего после неё прозвище Донского, произвела мощное психологическое воздействие на русских людей, воспрянувших духом.

ПОСЛЕ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ

Потери в Куликовском сражении были огромные. В летописи сказано, что «оскуде бо отнюдь вся земля Русская воеводами и слугами, и всеми воиньствы, и о сем великий страх бысть на всей земле Русстей». В то же время в Орде существенно усилилась центральная власть.

Хан Тохтамыш не считал, что Русь освободилась от Орды. Он направил своих послов в разные русские княжества и напомнил князьям о прежней дани Орде. Хан требовал, чтобы русские князья явились к нему в Сарай и признали себя вассалами хана. Рязанский и нижегородский князья (они были ближе всего к Орде) приняли условие ордынского хана. Князь Дмитрий с этим согласиться не мог. Слишком уж кабальные были условия – выплачивать дань в размере, которая была до смуты в Орде. Кроме дани, от русских требовалось несение целого ряда повинностей. Тохтамыш решил применить силу и в 1382 году взял Москву. На его стороне выступили тесть Дмитрия Донского нижегородский князь с сыновьями и рязанский князь.

Единство русских княжеств было нарушено. От Москвы отпали не только Рязань и Нижний Новгород, но и Тверь. Тем не менее Дмитрий Донской не отказался от идеи централизации власти на всей Русской земле. В военном аспекте это отразилось во введении территориального принципа в организации военных сил. Проводилась чеканка общих для всех княжеств монет. Дмитрий Донской ограничил право бояр на отъезд из страны. Была проведена централизация суда в самой Москве. Таким образом, можно говорить, что при Дмитрии Донском значительно активизировалась внешняя и внутренняя политика Северо-Восточной Руси.

Воевать с Ордой не было сил. Поэтому оставалась только дипломатическая война. Преемник Дмитрия Донского его сын Василий I Дмитриевич добился в Орде того, что по указанию Орды (по ханским ярлыкам) Нижний Новгород, Городец, Мещера и Таруса стали подчиняться Москве. «Под руку» Василия I шли весьма охотно, поскольку надеялись на защиту Москвы от набегов ордынских отрядов и новгородских ушкуйников. Простые люди всегда страдали оттого, что князья разных уровней воевали друг с другом. Им лучше было иметь одного, главного хозяина. На сторону Москвы перешли не только горожане, но и бояре Нижегородско-Суздальского княжества. Они отказались служить своему князю Борису Константиновичу.

Власть великого московского князя Василия I стала распространяться на север и северо-восток. Московские церковные власти послали в Пермскую землю православного миссионера Стефана, который был лучшим учеником Сергия Радонежского.

Василий I начал военные действия против Новгородской республики. Новгород отказывался подчиняться московскому митрополиту. У него был заключен мирный договор с Тевтонским орденом. Москва требовала разорвать этот договор.

Войска Василия I заняли Торжок, Волоколамск, Вологду, а спустя некоторое время и всю Двинскую землю. Однако Новгород усиленно сопротивлялся власти Москвы, и ему удалось восстановить свою независимость.

Василия I поддерживал московский митрополит Киприан. Он использовал свои рычаги для того, чтобы приструнить самостийные княжества. Так, было заведено дело на ересь стригольников в Великом Новгороде. В Твери было открыто дело тверского епископа Евфимия Висленя.

Василию I удалось сделать вассалом рязанского князя Федора Ольговича. Это значит, что рязанский князь самостоятельно не мог решать вопросы ни внешней, ни внутренней политики. В Нижнем Новгороде княжил сын Дмитрия Константиновича Семен Дмитриевич. Он был братом матери Василия I. Новгородский родственник решил проявить самостоятельность. Но Василий I эти попытки пресек на корню, приме – нив военную силу. Ясно, что нижегородский князь в своих устремлениях мог рассчитывать только на поддержку ордынских отрядов. Поэтому Василия I не ограничился землями Нижегородского княжества. Московское войско «повоевало» и территорию Орды. Были взяты и разгромлены ордынские города Булгары, Сукотин, Казань. До ордынского завоевания это была территория Волжской Булгарии.

В Твери в это время правил сын неугомонного Михаила Александровича – Иван Михайлович. Василий I внимательно следил за его действиями и в противовес ему поддерживал одного из самых сильных удельных князей Тверского княжества – Василия Михайловича Кашинского.

Что касается положения в Орде, то оно было таковым. В свое время Тохтамыш сумел объединить Орду только благодаря поддержке Тамерлана. Однако в борьбе за новые территории пути Тамерлана и Тохтамыша разошлись, а точнее пересеклись. Оба захотели владеть Ираном и Азербайджаном (1384 – 1385). В Средней Азии их интересы также сталкиваются (1387 – 1389). Тохтамыш терпит одно поражение за другим. Поражение на реке Кондурче в 1391 году было очень серьезным. Оно подорвало власть Тохтамыша в самой Орде. Там снова подняли головы сепаратисты. Но Тамерлан не успокоился. В 1395 – 1396 годах он совершил опустошительный поход на Золотую Орду. Ордынское войско было разгромлено Тамерланом у реки Терек. Тохтамыш бежал в бывшую Волжскую Булгарию. Тамерлан разорил все Поволжье и остановился у границ Руси. Одновременно отряды Тамерлана разорили земли по Дону, Днепру, а также в Крыму. Практически все города Золотой Орды были разрушены. Смута с междоусобицами продолжалась в Орде всю первую четверть XV века. В итоге Улус Джучи распался на ряд самостийных ханств, которые враждовали друг с другом. Только при хане Шадыбеке благодаря талантливому полководцу Едигею удалось на время централизовать власть в Орде.

По мере ослабления Орды русские князья прекращали платить ей дань. В 1408 году на Русь совершил поход Едигей. Он разорил несколько городов, но Москву взять не смог. Он быстро возвратился в Орду, где не утихала борьба за власть. Едигей был фактическим правителей Орды до 1419 года. После его смерти появились разные ханства, которые больше никогда не соединились.

Натиск Литвы с запада на Северо-Восточную Русь никогда не прекращался. В 1390-е годы войска литовского князя Витовта захватили Смоленское княжество. Они разорили Рязанское княжество. У Витовта был отменный аппетит – он претендовал на обширные северо-западные русские земли, в том числе на Великий Новгород и Псков. Спесь Витовта на время сбило поражение его войска на Ворскле от Орды в 1399 году. Борьба Литвы с немецким Орденом шла также не очень успешно. Поэтому Витовт поумерил свой аппетит в отношении русских земель. В это время часть литовских князей поступила на службу к Василию I.

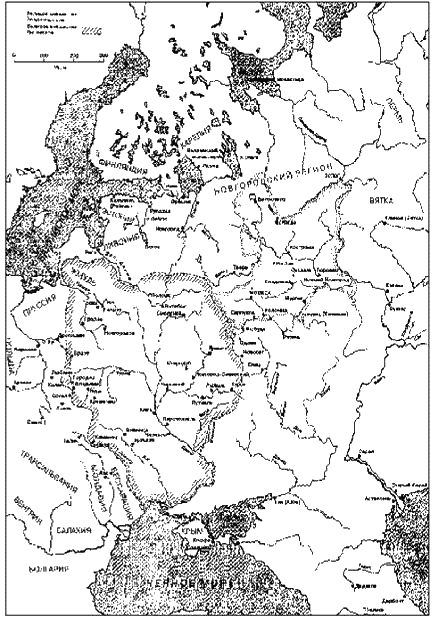

В первой половине XV века Золотая Орда распалась на отдельные ханства. На востоке образовались ханства: Казахское, Узбекское, Сибирское, Ногайская Орда. В Среднем Поволжье образовалось Казанское ханство. В низовьях Волги по правому берегу, а также по Манычу, Куме и Тереку образовалось Астраханское ханство. Большая (Великая) Орда располагалась между Волгой и Днестром и частично на Северном Кавказе. Крымское ханство образовалось в Крыму, в Причерноморье и Приазовье.

Главными противниками русских княжеств были Казанское ханство и Большая Орда. Большая Орда считала себя преемницей Золотой Орды.

Удельные князья и бояре противились централизации власти на Руси. Это угрожало их привилегиям.

В 1425 году умер князь Василий I. Московское княжество отошло к его сыну Василию II. Основным противником выступал его дядя (сын Дмитрия Донского). Он княжил в Звенигородско-Галицком княжестве. Противниками централизации были и другие удельные князья. Среди них внук двоюродного брата Дмитрия Донского – Василий Ярославич. Он княжил в Серпуховско-Боровском княжестве. Оппозицию центральной власти составляли и внуки Дмитрия Донского – Иван Андреевич (Можайское княжество) и Михаил Андреевич (Верейское княжество). Сын Дмитрия Донского Петр Дмитриевич также противился централизации власти на Руси. Ему принадлежали два княжества – Углицкое и Дмитровское. Этот список родственников-князей можно продолжить. Особенно активно против великого московского князя Василия II действовал его дядя Юрий Дмитриевич. Это была многоступенчатая кровавая война брата Дмитрия Донского с внуком Дмитрия Донского, который получил княжеский стол на законных основаниях. Война, затеянная братом Дмитрия Донского против своего племянника, сильно ослабила Русь. Противники Руси только этого и ждали. Литовский князь Витовт воспользовался этим и занял Новгород Великий и Псков. Витовту стали служить князья тверской, рязанский и пронский. Несмотря на это, брат Дмитрия Донского в течение многих лет обескровливал родную землю. Ему мало было двух княжеств – Галицкого и Звенигородского. Он любой ценой хотел получить всё. Юрий Иванович в этой войне использовал воинские ордынские отряды. В результате войны брат Дмитрия Донского разорил многие княжества, города и селения. Он обездолил многие тысячи русских людей.

Наконец в 1434 году «кровавый» Юрий Иванович умирает. Эстафету борьбы с законным московским князем Василием II принимает его двоюродный брат Василий Юрьевич, сын покойного Юрия Ивановича. У Василия Юрьевича были два родных брата – оба Дмитрии Юрьевичи. Они поняли, что им лучше жить под властью Василия II. Но Василий Юрьевич не унимается и к борьбе с родственником Василием II привлекает Тверь, Великий Новгород. Они разоряли подвластные Василию II княжества.

Юрий Иванович умер своей смертью. Его сын, столь же кровожадный и властолюбивый, был ослеплен родственниками, с которыми он боролся всеми средствами. Это произошло в 1436 году. Эстафету борьбы с центральной властью принял брат Василия Юрьевича – Дмитрий Юрьевич (Шемяка).

Обескровленная Русь не смогла противостоять внешним врагам. На Русь наступали Орда, Литва, Великий Новгород и Тверь.

Против Руси выступило Казанское ханство под водительством Улу-Мухаммеда.

В 1437 году Улу-Мухаммед разгромил московское войско.

В 1444 году литовское войско заняло Калугу и ближние города.

В 1445 году (7 июля) около Суздаля монголо-татарское войско разгромило ослабленные отряды Василия II. Войском командовали сыновья Улу-Мухаммеда – Мамутяк и Епуп. В этом сражении великий московский князь Василий II был взят в плен. На стороне Василия II не было других русских князей. Все они искали счастья в союзе с Литвой, Тверью, Великим Новгородом. Каждый думал только о себе. Дмитрий Юрьевич Шемяка воспользовался тяжелым положением Василия II в борьбе с ордынцами и занял Московский престол. Он делает всё для того, чтобы понравиться казанскому хану Улу-Мухаммеду. Он признает самостоятельность Твери, Великого Новгорода, восстанавливает Нижегородское княжество. Власть Дмитрия Юрьевича Шемяки сопровождалась хозяйственным разорением, судебным произволом и другими беззакониями. В 1447 году он был изгнан из Москвы. Через 6 лет он умер в Великом Новгороде.

Великий князь Василий II много претерпел от своих родственников, которые ослепили его. Несмотря на всё это, Василий II сделал немало. Он ликвидировал Можайский удел (1454), а затем и Серпуховско-Боровский удел (1456). Остался Верейско-Белозерский удел. Но его хозяин Михаил Андреевич полностью подчинялся Василию II и его сыну-преемнику Ивану III.

К сожалению, по завещанию того же Василия II после его кончины возникли новые уделы: Юрий Васильевич получил Дмитров, Можайск, Серпухов и др. Андрей Васильевич получил Углич, Звенигород, Бежецкий Верх и др. Борис Васильевич получил Волоколамск, Ржев, Рузу и др. Другой Андрей Васильевич (Меньшой) получил Вологду и др.

В тяжелейших условиях междоусобной войны Василий II все же сумел сделать немало по укреплению военно-политического положения Руси. Над Рязанским княжеством был установлен протекторат. Василий II заключает договор с тверским князем о согласовании внешнеполитических действий. Договор был заключен с тверским князем Борисом Александровичем. Этот договор впоследствии подтвердили и сыновья Бориса Александровича, к которым перешла власть.

Василий II приструнил и Великий Новгород, который выступал на стороне Литвы. Под Русой новгородцы потерпели поражение. Они подписали мирный договор в Яжелбицах. По договору Новгородская феодальная республика принимала на себя обязательство лишить вече законодательных прав. Кроме того, Новгород лишался права вести самостоятельную внешнюю политику.

Василий II сумел заключить соглашение и с Псковом (1460). По соглашению князь в Пскове назначался на вече. Но он должен был вести управление как московский наместник. При Иване III этот порядок сохранялся.

В 1459 году была покорена Вятская земля. В 60-е годы появился московский наместник в Ярославском княжестве. Им был князь И.В. Стрига Оболенский. Впоследствии это княжество стало «отчиной» Ивана III.

Ростовское княжество вошло целиком в состав Московского княжества. Раньше Москве принадлежала «половина Ростова». Затем Иван III купил у двух ростовских князей и другую половину.

Великий Новгород не выполнял условия договора с Москвой. В 1470 году новгородцы заключили договор с польским королем и великим князем литовским Казимиром IV. Они пригласили к себе на княжение князя из Литвы Михаила Олельковича. Практически Новгород оказался под протекторатом Литвы. Он постарался отделиться от Москвы и по церковной линии. Новгородцы решили утверждать своего архиепископа не в Москве, а в Киеве, который входил в состав Литвы. С этим нельзя было мириться. В марте 1471 года Иван III созвал совет, который решил призвать к порядку Великий Новгород с помощью силы. Военную помощь Москве оказали Тверь и Псков. Сражение произошло у Коростыни, Русы. Новгородцы потерпели сокрушительное поражение. Одновременно московские отряды «повоевали» Двинскую землю.

Потом была поездка Ивана III в Новгород в 1475 году и поход московских войск в 1477 году. В результате обширные новгородские владения от Северного Ледовитого океана до Урала вошли в состав Московского княжества. Новгород стал управляться московскими наместниками. В 1483 году тверской князь Михаил Борисович заключил договор с польским королем Казимиром IV. Иван III ответил на это походом на Тверь зимой 1484/85 года и осенью 1485 года. В итоге Тверская земля была включена в состав Русского государства.

Так к 80-м годам XV века были сформированы территории единого Русского государства.

Внешняя политика Русского государства замыкалась на Большую Орду, Казанское ханство, Литву, Польшу, Швецию и Ливонский орден.

После стояния на Угре 11 ноября 1480 года Ахмат отступил. Согласно Казанской летописи, на ордынские отряды напали русские войска во главе с царевичем Нур-Даулетом Городецким и князем Василием Ноздреватым Звенигородским. Русские разорили Сарай – столицу Большой Орды. Сам Ахмат впоследствии погиб от ногайских ордынцев. За власть в большой Орде боролись сыновья Ахмата. В начале XVI века Большая Орда перестала существовать.