Что было после первой русской революции

Революция 1905-1907 в России

Русская буржуазно-демократическая революция 1905-1907 гг, кратко о которой мы будем говорить сегодня, была одним из первых этапов, указывающих что народ более не желал жить по-старому. Революция 1905 года очень важна, поскольку она предшествовала революции 1917 года, она олицетворяла собой проблемы в русском обществе, а также неразрешенные конфликты внешнеполитического устройства мира.

Причины революции

Основные причины революции 1905-1907 годов следующие:

Фактически революция выступила за ограничение самодержавия. Здесь не стоял вопрос о том, чтобы свергнуть монархию в России, поэтому события 1905-1907 годов следует рассматривать исключительно как подготовку к февральской и октябрьской революции 1917 года. Важный момент, который вряд ли будет отговариваться в большинстве учебников по истории, заключается в финансировании революции. Для того чтобы народ поднялся на активные действия должны появиться те, то будут народ вести за собой. Этим людям соответственно нужны деньги и влияние. Как говорилось в известном фильме, любое преступление имеет финансовый след. И этот след реально нужно искать, поскольку поп Гапон не годится на роль человека, который создал революцию и поднял ее с нуля до активных действий.

Истоки первой русской революции и второй русской революции я предлагаю искать в реформах Витте. Денежная реформа 1897 года, после которой в Российской Империи был введен золотой стандарт, фактически вынесла приговор стране. Российский рубль стал более подконтрольным мировым финансовым институтам, а для того, чтобы окончательно починить струну системе была нужна революция. Это же сценарий был опробован не только в России, но и, например, в Германии.

Основные задачи

В ходе революции ставились следующие задачи:

Понимание этих задач очень важно, поскольку они охватывают не один слой населения, а практически всё население Российской Империи. Задачи охватили все слои населения, поэтому удалось охватить широкие массы, которые приняли участие в революции.

Революция 1905-1907 по своей сути была буржуазно-демократической. Буржуазной, поскольку в задачи революции входило окончательное уничтожение крепостничества, а демократической, поскольку в ней приняли участие широкие массы населения: рабочие, крестьяне, солдаты интеллигенция и так далее.

Ход революции и ее этапы

Первый этап революции: январь-сентябрь 1905

Основные события

Стачки в период революции

Изменение числа стачек в России с 1905 по 1916 годы.

Второй этап революции: октябрь-декабрь 1905

Всероссийская стачка

19 сентября московские газеты вышли с требованиями об экономических изменениях. В дальнейшем эти требования были поддержаны рабочими московских предприятий, а также железнодорожниками. В результате началась крупнейшая стачка революции 1905-1907 гг. Сегодня эту стачку называют общероссийской. В ней приняло участие более 2 миллионов человек из более чем 50 городов. В результате протестующие начали стихийно образовыватьcz в городах Советы рабочих депутатов. Например, 13 октября Совет рабочих депутатов появился в Петербурге.

Чтобы понять значимость тех событий нужно ещё раз отметить, что в них принимали участие 2 млн человек, и во время ее проведения были отменены занятия во всех учебных заведениях, перестали работать банки, аптеки, магазины. Именно во время октябрьской стачки впервые прозвучали лозунги «Долой самодержавие» и «Да здравствует демократическая республика». Ситуация стала выходить из-под контроля и царь был вынужден подписать манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» от 17 октября 1905 года. Этот манифест содержал в себе 3 основных положения:

Первые два пункта являются очень важными для населения, но не критичными для страны. А вот последний пункт является очень важным именно для истории России. Признание того, что монарх не может издавать самостоятельные законы, без одобрения Государственной думы, есть конец самодержавия. Фактически после 1905 года в России самодержавие закончилась. Император, который не может принимать все законы, которые считают нужными, не может считаться самодержцем. Поэтому с 1905 по 1917 в России была форма власти, напоминающая конституционную монархию.

Декабрьские события в Москве

Основные даты и события

Третий этап революции характеризуется значительным снижением количества стачек. То есть, как только закончилась война с Японией, тут же сократилось количество восстаний. Это удивительный факт, который лишний раз доказывает наличие у революционеров японского финансирования.

Среди важных событий третьего этапа можно выделить следующие:

| До революции | После революции | |

|---|---|---|

| Самодержавие | Не ограничено никем и ничем | Ограничено Государственным советом и Государственной думой |

| Основные слои населения | Лишены политических свобод | Обладают политическими свободами, в том числе и неприкосновенностью личности |

| Условия труда | Высокая степень эксплуатации рабочих | Увеличение заработных плат и сокращение рабочего дня до 9-10 часов |

| Земельный вопрос | Земля принадлежала помещикам, крестьянский вопрос не решался | Наделение крестьян правамb на землю. Аграрная реформа |

Профессиональные союзы, стачки и Государственная дума сыграли большую роль в революции 1917 года. Поэтому эти две революции нужно рассматривать в совокупности. Второй не было бы без первой. Ведь революция 1905 не решила никаких серьезных проблем: у власти остался царь, правящие сословия не изменились, бюрократия не пропала, коррупция усилилась, уровень жизни упал и так далее. На первый взгляд кажется нелогичным, что при таких условиях революция успокоилась. Ведь именно против этого люди и выступали. Но если понимать, что революции в России были связаны, то итоги первой революции в конечном итоге должны были стать причинами для второй революции. Так и произошло.

Российская революция 1905-1907 годов: события, значение, итоги. Причины революции 1905-1907 гг.

Революция 1905-1907 годов — первое в истории России XX века кардинальное преобразование в отечественной общественно-политической жизни. Явила собой подготовку к более радикальным революционным событиям февраля 1917 года.

Началом революции принято считать «Кровавое воскресенье» — масштабный расстрел безоружной демонстрации за рабочее движение (9 января 1905 года), а завершением — государственный переворот от 3 июня 1907 года, названный «третьеиюньским».

Причины революции 1905-1907 годов

К началу XX столетия в общественной жизни Российской империи произошло резкое обострение противоречий социального и политического характера. Такое положение вещей сложилось по нескольким причинам:

Отсутствие у государя, Николая ІІ, четких представлений о необходимости своевременной аграрной реформы — наделения землей всех нуждающихся в достаточном количестве после отмены крепостного права, и повышения численности крестьянского населения;

Недовольство ухудшением материального положения населения из-за кризиса экономики (1900-1903);

Отсутствие демократических свобод в государстве;

Понижение авторитета царской власти из-за поражения в русско-японской войне (1904-1905);

Необходимость введения 8-часового рабочего дня и профессиональных союзов.

Участниками революционного движения стали рабочие (первый очаг недовольства возник на Путиловском заводе после отказа пересмотреть увольнение четырех работников, состоящих в организации «Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга»), представители крестьянского сословия, часть интеллигенции, недовольная самодержавием, матросы и солдаты.

События революции 1905-1907 годов

Историки выделяют три основных этапа в ходе развития революционного движения:

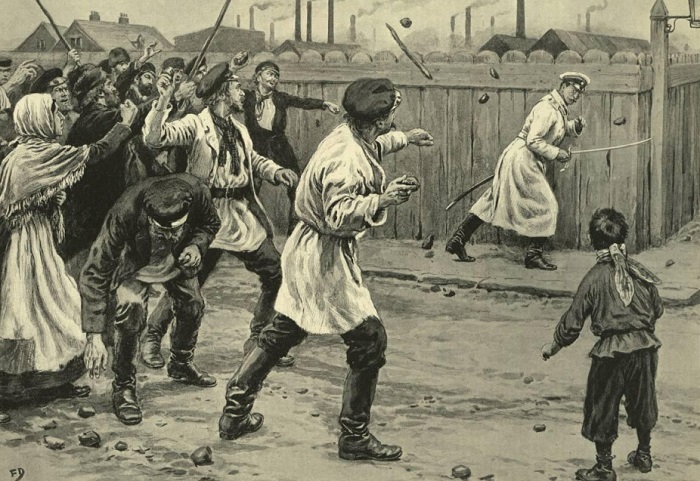

9 января — сентябрь 1905 года: весенне-летнее выступление рабочего движения в Варшаве, Одессе и Москве (800 тысяч участников), создание Совета уполномоченных депутатов — нового органа власти рабочих, восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический».

Октябрь — первая половина декабря 1905 года: пик революционного движения, вызванный Всероссийской стачкой (2 млн участников), создание Манифеста об усовершенствовании порядка в государственной политике (17 октября 1905 года) с обещаниями царя о созыве Государственной думы и введении части политических свобод; декабрьские волнения рабочих (Москва, Чита, Харьков и другие крупные города) и их вооруженное подавление; создание сети буржуазно-либеральных партий теми, кто был напуган кровавым финалом выступлений (Конституционно-демократическая партия — «кадеты», «Союз 17 октября» — «октябристы»).

Январь 1906 — 3 июня 1907 года: продолжение политических стачек рабочих, создание и роспуск первой Государственной думы через 72 дня ее существования из-за радикальных способов решения земельного вопроса; краткое существование второго созыва Думы (102 дня) по причине разногласий с правительством в решении аграрного вопроса.

Итоги революционного движения 1905-1907 годов

Переход России к конституционной монархии, становление правового государства;

Образование первого парламента и легализация политических партий;

Провозглашение свободы слова;

Сокращение продолжительности трудового дня до восьмичасового;

Отмена выкупных платежей для крестьянства.

«Революции в России всегда случались внезапно» Историки о причинах и последствиях восстания 1905 года

В Центре документального кино в рамках совместного проекта Фонда Егора Гайдара и Вольного исторического общества «Исторический момент» состоялась дискуссия на тему «Первая русская революция: провал или пролог?», участниками которой стали доктор исторических наук, профессор РАНХиГС Константин Морозов и доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Кирилл Соловьев. Ведущим беседы выступил историк и телеведущий Николай Сванидзе. «Лента.ру» публикует основные тезисы выступлений историков.

Есть у революции начало

Революция 1905 года стоит в одном ряду с другими европейскими революциями, которые привели к падению обветшалых и неспособных ответить на новые исторические вызовы абсолютных монархий. Консервация устаревших общественных отношений, нежелание учитывать интересы новых классов (буржуазии, интеллигенции, пролетариата) имела для дореволюционной России тяжелые последствия. То, что самодержавие было анахронизмом и мешало дальнейшему развитию страны, осознавала даже высшая аристократия. Важно понимать, что любая революция сначала происходит в головах людей и лишь потом осуществляется на практике, хотя период ее вызревания может длиться очень долго.

Революция 1905 года стала неожиданностью для всех, хотя к ней Россия шла давно. Например, американский историк Ричард Пайпс считает ее прологом студенческие волнения 1899 года. Министр иностранных дел Александр Извольский полагал, что царский режим стал рушиться еще при Александре III, а публицист Марк Вишняк вел отсчет конца самодержавия от середины 1870-х годов, когда Александр II остановил Великие реформы и решил «подморозить» страну. Россию и правящую династию от революции могло спасти только введение конституционной монархии. Но последние Романовы в стремлении сохранить незыблемыми самодержавные основы своей власти в итоге все потеряли и привели страну к катастрофе 1917 года.

Революция — это, прежде всего, диагноз правящего режима. Главной движущей силой русской революции была сама власть, чьи коренные пороки порождали недовольство в обществе. Историк Александр Степанский справедливо говорил, что никто так не способствовал ей, как Николай II (естественно, сам того не желая). Причиной любого восстания становится не сила общественного давления, а внезапная слабость верховной власти, когда она неожиданно обнаруживает вокруг себя вакуум и пустоту, и ей не на кого больше опереться. Подобная ситуация сложилась в октябре 1905 года, когда главной оппозиционной силой стало ближайшее окружение императора, ведь разговоры о конституции в России велись в течение многих десятилетий, и многие представители высшей бюрократии тоже стремились к переменам.

Улица Арбат в баррикадах

После революции Россия стала качественно иной страной. Появилось выборное представительство, свободная пресса, и самое главное — монархия перестала быть неограниченной. Конечно, манифест от 17 октября 1905 года по своей сути был не конституцией, а декларацией о намерениях, но сам Николай II в частной переписке признавал, что подписал именно конституционный акт.

Непарламентская думская монархия

Любая революция подобна большому взрыву, после которого вся система вновь собирается по элементам. Но после первой русской революции новый политический механизм Российской империи создали из старых архаичных элементов, поэтому в нем было множество анахронизмов и противоречий. Его главной отличительной чертой стала постоянная борьба между либералами и революционерами с одной стороны, посчитавшими уступки Николая II недостаточными, и консерваторами с другой стороны, полагавшими эти новшества чрезмерными.

Конечно, думская монархия в России после 1905 года была больной системой, хотя и не безнадежной. Она имела все шансы выздороветь, но этому помешала Первая мировая война, до крайности обострившая все ее пороки и противоречия.

Политическая система страны после первой русской революции осталась недореформированной, поэтому нельзя говорить о каком-то ее новом качестве. Государственная дума так и не стала полноценным парламентом, хотя была больше на него похожа, чем нынешняя.

Не хватало одного шага — позволить Думе утверждать назначение министров, но именно на это Николаю II не хватило политической воли. После 3 июня 1907 года он опять попытался «подморозить» ситуацию, отказавшись от диалога с обществом и дальнейшего пути по превращению России в конституционную монархию. После этого события 1917 года стали неизбежными.

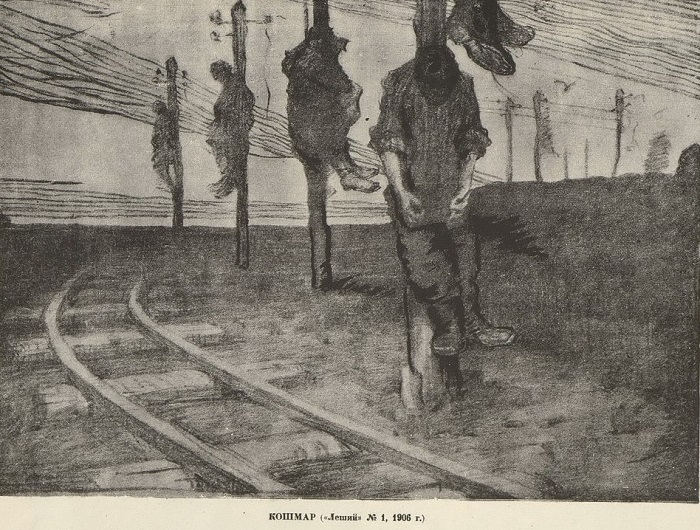

Разрушенные улицы после Кронштадтского восстания

Если говорить о столыпинских репрессиях против революционеров, о пресловутых «столыпинских галстуках» и «столыпинских вагонах», то их масштаб был несоизмерим с разгулом оппозиционного терроризма. За все время существования военно-полевой юстиции в России казнили около 2800 человек (для того времени колоссальная цифра), но жертв революционного террора было в несколько раз больше.

Безусловно, Петр Столыпин во многом воплотил идеи своего предшественника, Сергея Витте, хотя, в отличие от него, Столыпин был публичным политиком и вполне органично смотрелся на трибуне Государственной думы. Трагедия Столыпина была в том, что он стал жертвой собственных идей, поскольку главным препятствием задуманных им системных преобразований стала та самая Дума, которая должна была быть их главной опорой. Поэтому наиболее важные реформы (судебная, местного самоуправления) потерпели неудачу или были существенно искажены.

Невыученные уроки русских революций

Революции всегда происходят неожиданно, поскольку чаще всего власть не обрушивается под ударом мощной общественной стихии, а осыпается под грузом собственных ошибок, пороков и противоречий. Беда России в том, что у нас изменения общества всегда опережали эволюцию правящего режима. Такая асинхронность развития страны постоянно создавала ситуацию вечного противостояния между властью и обществом, которое в начале XX века закономерным образом завершилось революцией.

Проблема была и в сущности русского самодержавия. Вопреки распространенному представлению, роль монарха в императорской России была не столь существенна. Государь во многом был лишь игрушкой в руках различных придворных олигархических группировок. Поскольку ему зачастую приходилось легитимировать решения, принимаемые не им, эту систему невозможно было изменить изнутри. Самодержавие в начале XX века оказалось неспособным самостоятельно поделиться частью своей власти с обществом, поэтому революция была неизбежна.

Конвоиры ведут арестованного

История России так сложилась, что правящая династия в течение многих десятилетий не могла решиться на коренные преобразования, хотя необходимость их была очевидна еще Екатерине II и особенно Александру I, который предоставил конституцию Польше, Финляндии и даже Бессарабии, но никак не всей империи. Бесконечное затягивание решения насущных социально-экономических и политических проблем в конечном итоге привело Россию к трагедии.

Главный урок русских революций состоит в том, что руководство страны всегда должно адекватно воспринимать реальность, не пытаясь игнорировать ее или подстраивать под свои корыстные интересы. Неспособность власти отвечать на новые исторические вызовы может смести не только правящую верхушку, но и обрушить все государство. Особенность России в том, что в ней правящие режимы не падали под напором возмущенного народа, а долго гнили изнутри, исчезая впоследствии за два-три дня. Так случилось в феврале 1917 года, это же повторилось в августе 1991 года.

Причины и предпосылки первой революции в России

Предпосылками возникновения революционной ситуации в стране было обострение следующих вопросов:

крестьянского, заключавшегося в требовании крестьян провести «чёрный передел» земли, который бы дал землю крестьянам;

рабочего, основанного на требовании введения рабочего законодательства, которое могло бы установить приемлемые условия труда, включающие страховку, нормированный рабочий день, пенсии;

национального, требующего равноправия для граждан любой национальности и культурную автономию.

Причины, приведшие к революции 1905 – 1907 гг., были следующие:

Экономические, образовавшиеся в результате противоречий между модернизирующими реформами и хозяйствами докапиталистических форм, приведшие к экономическому кризису.

Социальные, состоящие из противоречий в отношениях помещиков и крестьян, кулаков и бедняков, буржуазии и рабочих, власти с народом, основанные на тяжёлом положении крестьян и рабочих.

Поводом к началу революции послужили следующие события:

кризис в российской экономике 1900 – 1903 гг.;

поражение в русско-японской войне 1904 – 1905 гг.;

«кровавое воскресенье» 9 января 1905 года – расстрел рабочих в Петербурге.

Участниками революционных действий были все социальные группы, выдвигающие свои требования:

Пролетариат требовал признания рабочего законодательства и профсоюзов.

Крестьяне – отмену выкупа земли, выход из общины по желанию и ликвидацию малоземелья.

Предприниматели в лице буржуазии – соблюдение гражданских прав, введение рабочего законодательства и парламентскую власть.

Интеллигенция так же требовала соблюдение гражданских прав жителей России и укрепление парламентской власти.

Жителями национальных окраин были выдвинуты требования соблюдения равенства народов с сохранением языка, культуры и религии.

Основные задачи

Основными задачами буржуазно-демократической революции было решение национального, аграрного, рабочего и политического вопросов.

Особое внимание уделялось следующим целям:

уничтожению помещичьего землевладения и наделению крестьян землёй;

сокращению рабочего дня на производстве до 8 часов;

установлению единых прав для всех народов России;

ликвидации самодержавия и созданию парламентской власти.

Ход революции и её этапы

Таблица 1. Первый этап, январь-сентябрь 1905 г. Начало и развитие.

Дата, название события

Обращение рабочих с мирной петицией к императору с просьбой о заступничестве. Расстрел двухтысячной мирной демонстрации рабочих около Зимнего дворца, возглавляемой священником Гапоном. Среди убитых около 200 человек, раненых – около 700.

Результаты показали не готовность верховной власти решать вопрос мирным путём. Войска и полиция продолжили военные действия против населения, были применены репрессированные действия, генерал-губернатором Санкт-Петербурга был поставлен Трепов Д. Ф., введший диктаторский режим в столице.

Событие закончилось массовыми выступлениями по всей стране.

Петербургский пролетариат провозгласил «Смерть или свободу!», бастует более 160 тысяч рабочих столицы.

Появляются Советы депутатов от рабочих, организующие рабочее движение.

Крестьянские волнения охватывают пятую часть всей России.

Армия и флот охвачены революционными настроениями.

Движение рабочих, крестьян и солдат становится всероссийским.

Подготовка проекта первостепенных преобразований.

Привлечение народных представителей к разработке и обсуждению изменений в законодательстве.

Манифест утверждал положение о процессе выбора депутатов в Государственную Думу.

Выборы не были равными, большая часть населения лишалась избирательных прав.

Создание Государственной Думы не остановило рост политизации страны, она была бойкотирована, были выдвинуты требования расширить права граждан и провести всеобщее голосование.

Дата, название события

Резкий рост революционного движения

Организация забастовочных и стачечных комитетов.

Начало Всероссийской политической октябрьской стачки, парализовавшей всю жизнь в стране. В ней участвовало до двух миллионов рабочих.

17 октября 1905 года Николаем II был подписан Манифест, усовершенствовавший государственный порядок

Манифест был направлен на преобразования, которые бы привели к конституционной монархии. Началась легализация либеральных и других политических партий страны, усилилось влияние общественных организаций.

Последствия реформы внесли раскол в революционное движение:

· самодержавие получило защиту со стороны монархистов;

· либералами был выдвинут лозунг прекращения борьбы;

· меньшевики призывали к контролю за обещаниями правительства;

· большевиками активно готовилось вооружённое восстание и бойкот Государственной Думы;

· эсеры призывали к активизации индивидуального террора.

Новые революционные выступления в конце 1905 г.

Захват земель и разгром помещиков крестьянами.

Восстания в морском флоте, охватившие Кронштадт и Севастополь, беспорядки и вооружённые восстания во многих городах страны и на Транссибирской магистрали.

Были отменены выкупные платежи.

Восставшие терпели поражение из-за плохой организации и отсутствия помощи со стороны членов Петербургского совета, которые были арестованы.

Характер событий обозначил большую роль рабочих в политических событиях.

Принятие 11 декабря нового закона о выборах

Рабочие получили избирательные права с существенными ограничениями.

Для третьего этапа первой русской революции характерен спад активности революционного движения и укрепление государственной власти. Несмотря на активизацию социалистических партий, сократились организованные массовые выступления и лишь сохранялись стихийные акции в виде нападения на полицейских, захвата земли и прочего.

Когда первый созыв Думы был распущен, началось развитие террористической войны, от которой пострадало много представителей власти. Указом о военно-полевых судах, утверждённым новым председателем Совета Министров Столыпиным П. А., удалось при помощи суровых мер снизить пик «терроризма».

Столыпинское правительство оказывало давление и на работу II Государственной думы, которая была распущена в июне 1907 г. Третьеиюньским государственным переворотом названо издание нового положения о выборах, не одобренное Думой.

Согласно хронологии событий революции 1905 – 1907 гг., её первый этап обозначался началом и развитием революционного движения, второй этап являлся кульминационным, и на третьем этапе проявился резкий спад и окончание первой русской революции.

Кратко об итогах первой русской революции 1905-1907 гг.

В результате революции:

произошли изменения в сознании народа;

появилась буржуазная демократия в лице Государственной Думы, многопартийности и признании прав личности, без гарантии их соблюдения;

в деревнях отменены платежи за землю, снижены арендные платы, но сохранено помещичье землевладение;

в промышленности произошло сокращение рабочего дня до 9 часов, повысились заработные платы, были разрешены забастовки и профсоюзы;

произошло ограничение русификации – введение преподавания в школах на национальных языках и получение национальных окраин представительства в Думе.

Задачи, поставленные перед революционерами, не были решены: рабочее законодательство не было введено; самодержавие, национальные неравенства и владение помещиками землёй оставались.

Революция закончилась поражением, к которому привели следующие причины:

разрозненность и недостаточная активность революционных слоёв;

поддержка армией царского режима;

недостаточное обострение социальных и политических обострений;

достаточно прочная власть самодержавия.