Что было при рюрике

Рюрик

Рюрик. Летописный основатель династии русских государей, правивших страной до 1598 г., а также всех русских князей, называемых Рюриковичами.

Годы жизни: (неизвестно – 879).

Место рождения: неизвестно

Правление: 862-869 гг.

Семья. Сын Игорь (ок. 878-945) – великий князь киевский (912-945)

Происхождение и биография

Вопросы о происхождении Рюрика и его роли в формировании Древнерусского государства составляют один из центральных споров между сторонниками и противниками норманской теории.

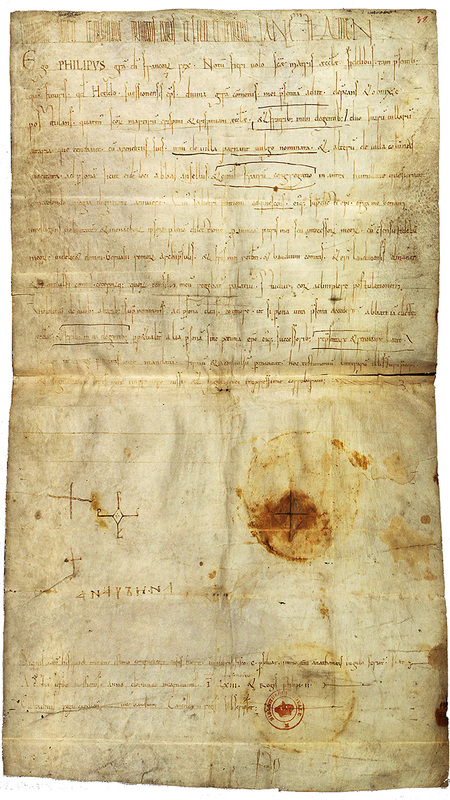

Происхождение Рюрика до сих пор вызывает у исследователей ожесточённые споры. Часть из них уверена, что он был скандинавским конунгом, другие считают его славянином балтийского происхождения. Некоторые исследователи склонны отождествлять его с датским конунгом Рёриком Ютландским – согласно датским источникам, представителем семьи Скиольдунгов, владевшей в 837–850 городом Дореснадом во Фрисландии. Со своей дружиной Рёрик совершал набеги в Германию, Францию Англию и Швецию вплоть до 860, когда был «призван из-за моря от немцев» (так сообщает летопись) и обосновался в «городе славян» – Ладоге, откуда и пришёл в Новгород.

Важнейшим письменным источником, содержащем сведения о биографии Рюрика, является Повесть временных лет, которая сообщает следующее: «В 862 г. представители племен чуди, словен, кривичей и веси пригласили к себе на княжение главу варяжского племени русь – Рюрика со всем его родом». Необходимость в таком приглашении заключалась в том, что в формирующемся союзе племен все время шли споры о том, кто его будет возглавлять: представители словен, кривичей, чуди или веси? Пришлый человек, имеющий опыт государственного управления, показался всем самой подходящей для этого поста кандидатурой.

В том же 862 г. Рюрик со всеми родственниками прибыл в земли славян и занялся в первую очередь их охраной от набегов других варягов. Для этого в устье Волхова он построил город-крепость Ладогу и сам в нём остался. Младших братьев он послал в другие пограничные пункты: Синеуса на Белоозеро, Трувора – в Изборск. Через два года Синеус и Трувор умерли, и Рюрику пришлось править одному. В соответствии с гипотезой, выдвинутой в XVIII веке Г.Ф. Миллером и поддержанной впоследствии советским академиком Б.А. Рыбаковым, сведения о братьях Рюрика являются результатом ошибочного перевода со шведского. По это версии в действительности имя «Синеус» представляет собой искажённое «свой род» (швед. sine hus), а «Трувор» — «верная дружина» (швед. thru varing). Впрочем, работы современных лингвистов указывают на научную несостоятельность такого перевода.

Согласно летописному преданию, в качестве помощников Рюрик стал использовать своих мужей – представителей знати. Одного послал в Полоцк, другого – в Ростов, третьего – на Белоозеро. В это же время в Киев отправились Аскольд и Дир. В задачу посланцев Рюрика входили оборонные функции (от варягов и хазар) сбор пошлин с купцов, проплывавших по рекам (Волхову, Вытегре, Днепру, Западной Двине и т.д.), и дани с местного населения. Сам Рюрик через некоторое время переселился в район Новгорода, где собирались старейшины племен (об этом напоминают названия новгородских концов: славенский, неревский – меревский и людин – чудин). Бывшая резиденция Рюрика сейчас называется Рюриково городище, в свою очередь Новгород как город возник позднее. В 879 г. Рюрик скончался, передав власть родственнику Олегу, поскольку его сын Игорь был совсем мал.

Итоги деятельности

Таким образом, князь Рюрик, если следовать летописному преданию, заложил основы русской государственности, возглавив племенной союз словен, кривичей, мери и веси. Он обозначил территорию, на которой проживали эти племена, стал её охранять, собирать дань с местного населения и пошлины с тех, кто проплывал по рекам – главным путевым артериям того времени.

Художественный образ

Первый памятник Рюрику (вместе с князем Олегом) открыт осенью 2015 г. в Старой Ладоге. В советском и российском кино Рюрик как персонаж не отражался никогда.

Литература

Древняя Русь в свете зарубежных источников / Под ред. Е.А. Мельниковой. М., 1999.

Клейн Л.С. Спор о варягах. История противостояния и аргументы сторон. СПб., 2009.

Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. СПб., 2005.

Петрухин В.Я. Начало этнокультурной истории Руси IX-XI веков. Смоленск; М., 1995.

Пчёлов Е.В. Рюрик. М., 2010.

Франклин С., Шепард Д. Начало Руси. 750-1200. СПб., 2009.

Что сделал Рюрик для Руси

Рюрик – основатель Древнерусского государства, одна из самых таинственных и загадочных личностей в российской истории, главным образом, из-за того, что до наших дней не дошло практически никаких письменных источников о правлении первого князя.

И всё же Рюрик продолжил вести наступательные войны: с 864 года совершаются походы в днепровские степи, грабя купцов и пополняя казну. Князь входит в Киев, где проводит переговоры со своими бывшими дружинниками, Диром и Аскольдом, захватившими власть в городе. Мирный договор, заключенный между правителями, который существенно укрепил позиции недавно образованного русского государства, долго не продержался. В 866-870 годах властители Киева пошли войной на кривичей и полян – племена, находившиеся под властью Рюрика. Новгородский князь разбил армию противника, но не захватил их столицу, опасаясь вступления в конфликт Византии, которая тогда покровительствовала киевским князьям. Связано это еще и с тем, что в то время существовала реальная угроза вторжения с Балтики, кроме того, дружинники Рюрика вели боевые действия с хазарами. Рюрик такими шагами усилил международный авторитет Руси. Несмотря на это, в дальнейшем почти все усилия князя были направлены на поиск союзников, например среди западных правителей, для борьбы с возвышающимся Киевом. Примерно в то же время Рюрика женится на норвежской королевне Ефанде, и у супругов рождается сын Игорь, впоследствии ставший князем Киевским. В этом состоит главный вклад князя в историю Руси: правитель стал основателем династии Рюриковичей, правившей сначала Древней Русью, а затем Московским государством больше семи веков.

Важно сказать, что при Рюрике началось развитие знаменитого торгового пути «из варяг в греки», соединявшего Северную Европу и Византию. Это обстоятельство существенно ускорило как культурный, так и экономический рост Русского государства.

Именно под руководством Рюрика разрозненные славянские племена объединились в единое государство. Руси правление князя принесло не только укрепление внутреннего порядка, но и возвышение на международной арене, а также значительное укрепление экономики и начало формирования национальной культуры. Царствование Рюрика положило начало становлению великого государства, которым Россия является и по сей день.

Князь Рюрик

исторический портрет

Краткая биография

Прибыв на княжение в Новгород вместе с братьями Трувором и Синеусом, Рюрик через два года после смерти братьев остался единоличным правителем и расставил своих людей на княжение в города-центры племенных объединений: Полоцк (кривичи), Ростов (меря), Муром (мурома) и Белоозерск (весь).

Повесть Временных Лет указывает среди прочих деяний Рюрика разрешение Аскольду и Диру совершить поход на Царьград (Константинополь) в 866 году, однако позже историками датировка была перенесена под 860 год, что ставит под вопрос как причастность Рюрика к походу, так и принадлежность Аскольда с Диром к его дружине. Дополнительно, Никоновская летопись сообщает под 865 годом о походе Аскольда и Дира против жителей Полоцка, который контролировался Рюриком.

В 879 году Рюрик умер, оставив малолетнего сына Игоря под опекой Олега Вещего (по разным версиям приходившимся Рюрику либо родственником, либо соратником).

Правление князя Рюрика на Руси

862-879 годы

Начало княжения — призвание Рюрика и варягов в Новгород

Согласно летописям, в середине IX века славянские и финские племенные союзы словен, кривичей, чуди, мери и веси платили дань варягам, приходившим из-за моря. В 862 году эти племена изгнали варягов, и после этого между ними начались конфликты, для прекращения которых представители племён решили пригласить князя со стороны.

„Поищем сами себе князя, иже бы володели нами и рядили по ряду, по праву.“

…И пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске.» [1] Повесть Временных Лет

Таким образом, приглашённые варяги должны были исполнять роль судей, не заинтересованных в выгоде какой-либо из спорящих сторон, соблюдать т.н. ряд — свод законов и правил, который они признавали и обещали соблюдать заступая на княжение.

Версия о том, что Рюрик сразу стал князем Новгорода, оспаривается некоторыми историками. По данным археологии, более достоверным выглядит предположение, что первой столицей Рюрика стало поселение Ладога, ныне известное как Старая Ладога. Во времена появления Рюрика там строится первая деревянная крепость.

Краткая характеристика внешней и внутренней политики

Предметно говорить о конкретных направлениях политики Рюрика невозможно ввиду слишком малого количества дошедших до нас сведений, к тому же часть из них противоречат друг другу. Как и для прочих основателей правящих династий, Рюрику было необходимо удержать собственную власть, создать условия для комфортной передачи своих прав на княжение и по возможности расширить границы владений.

Удержание власти и распространение влияния на соседние города

Между новгородцами оказалось много недовольных самовластием Рюрика и действиями его сородичей. Под предводительством Вадима Храброго в 864 году вспыхнуло восстание в защиту утраченной вольности. Вадим был убит Рюриком, вместе со многими своими приверженцами. В изложении В. Н. Татищева Вадимом был местный словенский князь.

По летописи можно заметить расширение подвластных Рюрику земель, прежде всего за счёт перехода под его управление Изборска и Белозерска, когда в 865 году Синеус и Трувор умерли. Летописи указывают, что Рюрик, сам находясь в Новгороде, своим соратникам начал раздавать в управление города Полоцк, Ростов, Муром — варяжский князь внимательно следил как за собственными владениями, так и за близлежащими территориями, не позволяя перехватить управление конкурентам и раздвигая, по возможности, границы зарождающегося государства.

Рюрик и его отношения с Аскольдом и Диром

Относительно взаимодействия между князем Рюриком, Аскольдом и Диром летописи не согласуются между собой. Повесть Временных Лет утверждает, что Аскольд и Дир были боярами (дружинниками) новгородского князя Рюрика («И бяста у него два мужа, не племени его, но боярина»), отпустившего их в поход на Царьград. Они обосновались в Киеве, захватив власть над полянами, которые в это время не имели своего князя и платили дань хазарам. В то же время в «Повести…» говорится о том, что после смерти Кия, Щека и Хорива их потомки княжили у полян:

«И по сихъ братьи держати. почаша родъ ихъ княженьє в Поляхъ».

При этом следует помнить, что Повесть Временных Лет, согласно записям в ней же, подвергалась неоднократным правкам во время правления Владимира Мономаха, принадлежащего к роду Рюриковичей и имеющего непосредственную заинтересованность в подтверждение изначально новгородской династии на владение Киевом.

Примечательно, что при этом в Новгородской первой летописи Аскольд и Дир не связаны с Рюриком и княжили в Киеве до приглашения того в Новгород, но после похода русов на Царьград.

В Псковской 2-й летописи (XV век) сказано:

«А князи в та лета бяху на Рускои земли; От Варяговъ 3 князя, первому имя Скалдъ (то есть Аскольд), а дроугому Дир, а третьему Рюрик…»

— т.е. Аскольд и Дир не связываются с Рюриком никак, кроме того факта, что они тоже были варягами.

В Никоновской и Иоакимовской летописях содержатся неизвестные по другим источникам сведения о событиях 870-х годов: бегстве части новгородской знати от Рюрика к Аскольду в ходе борьбы за власть в Новгороде, походах Аскольда на полочан и кривичей в 865 году (т.е. на территорию Полоцка, где Рюрик посадил своих наместников). Поход же на Царьград, отнесённый Повестью временных лет к 866 году, датирован 874-875 годами.

Помимо древнерусских летописей, Аскольд и Дир упоминаются в сочинении польского историка XV века Яна Длугоша [3] Ioannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti regni

Poloniae. Liber 1-2. — Warszawa, 1964. — P. 121. (не исключалось, что такая версия была придумана для обоснования претензий Польши на киевское наследство, в противовес московским Рюриковичам). В его трактовке Аскольд и Дир были полянскими князьями, потомками Кия, легендарного основателя Киева.

Итоги и результаты правления

События на Руси после смерти князя Рюрика

Получив власть над новгородскими землями после смерти Рюрика, Олег продолжил расширение подконтрольных Рюриковичам территорий, захватил Киев (убив Аскольда и Дира) и перенёс туда столицу, объединив тем самым два главных центра восточных славян. Кроме того, Олегу удалось объединить под своей властью окружающие славянские племена, ранее платившие дань хазарам. Поэтому нередко именно он, а не Рюрик, зачастую объявляется основателем Древнерусского государства.

Теории о происхождении Рюрика и его этнической принадлежности

Спор норманнистов и антинорманнистов относительно этнического происхождения основателя династии Рюриковичей не затихает уже почти три столетия. Описание каждой отдельной теории занимает достаточно много места, поэтому ниже они перечислены кратко:

Славянские теории:

Семья и личная жизнь

Неизвестно, сколько было у Рюрика жён и детей. Летописи сообщают только об одном сыне — Игоре. По Иоакимовской летописи, Рюрик имел несколько жён, одной из них и матерью Игоря была «урманская» княжна Ефанда. Татищев, ссылаясь на Иоакимовскую летопись и, возможно, используя какие-то поздние несохранившиеся источники, рассказывает о женитьбе Рюрика на Ефанде, дочери новгородского посадника Гостомысла, инициатора приглашения Рюрика.

Кроме Игоря, у Рюрика, возможно, были и другие дети, поскольку в русско-византийском договоре 944 года упомянуты племянники Игоря — Игорь и Акун. Есть версия, что Игорь Младший был от сына Рюрика, а Акун — от дочери.

Образ в культуре и памяти поколений

Личность князя Рюрика оставила значительный след в истории современной России, Украины и Белоруси. За прошедшие столетия были созданы картины, фильмы и памятники, посвященных князю.

Рюрик

Происхождение

Главным источником сведений о приглашении варягов на Русь до сих пор остается «Повесть временных лет». Летопись сообщает нам, что в 862 году варяг Рюрик с братьями был приглашен княжить в Новгород. Принято считать, что инициаторами этого приглашения выступили племена чуди, ильменские словене и кривичи. Причиной стала междоусобица, разгоревшаяся между племенами, жившими на новгородских землях.

Это событие летописцы и последующие историки взяли за основу и стали традиционно считать началом государственности восточных славян, а в историографии оно получило название «Призвание варягов».

Версий о происхождении князя Рюрика в настоящее время существует несколько. Две из них являются основными: одна – норманнская, другая – западнославянская. Предположительно, он родился в 817 году, и сторонники норманнской теории отождествляют его с конунгом Рёриком из Ютландии (Дания). А согласно славянской версии считается, что он представитель княжеского рода ободритов, его славянское родовое прозвище связано с соколом и звучит как «рарог».

Княжение в Новгороде

Предположительно, на русские земли прибыли братья Рюрик, Синеус и Трувор. Каждому досталась своя вотчина. Рюрик расположился в землях словен, и столицей у него стала Ладога, а позднее он перебрался в Новгород (Рюриково городище у истоков Волхова, рядом с современным Великим Новгородом).

По прошествии определенного времени правление варягов стало вызывать сильное недовольство. Вспыхнуло восстание, которое возглавил некто Вадим Храбрый. Восстание было подавлено, но, по легенде, погибли и братья Рюрика. Он присоединил их земли к своим и установил единовластие.

Единовластие

На объединенных землях Рюрик занялся внутренним обустройством созданного государства. Определил структуры управления, посадил своих наместников в Белоозере, Изборске, Полоцке, Муроме. При нем начинается активное строительство новых городов.

Внимание князя было обращено на усиление рубежей со стороны Балтики. И если от набегов викингов страдала вся Северная Европа и даже Англия, то на земли Рюрика не было ни одного нападения.

Совершил Рюрик и южные походы. Он заключил мирный договор с Киевом, по которому тот выплатил ему выкуп. В 879 году история Рюрика закончилась.

Летописцы сообщают, что Рюрик был женат несколько раз. Примерно в 874 году в составе посольства он побывал в Норвегии. Здесь состоялось его знакомство с норвежской принцессой Ефандой. Свадьбу сыграли в Ладоге. Супруга родила Рюрику сына Игоря. Правой рукой и советником князя стал брат Ефанды Одда, который известен нам как Олег, в народе получивший прозвище Вещий. Всем им нашлось место в дальнейшей истории Древней Руси.

Всё, что нужно знать о Рюриковичах

Arzamas составил краткую опись самых необходимых сведений о Рюриковичах: откуда они взялись, как выглядели, с кем дружили и враждовали и почему так любили ковры

Кто такой Рюрик?

Согласно летописной легенде, Рюрик пришел на Русь из Скандинавии вместе со своими братьями Синеусом и Трувором. Рюрику достался Новгород, Синеусу — Белоозеро, а Трувору — Изборск. Имя Рюрик несомненно восходит к скандинавскому имени Hrærekr. Имена его братьев, по-видимому, несколько искажены, но, предположительно, отражают скандинавские имена Signjótr и Þórvarr. Некоторые исследователи видят в Рюрике Рёрика Ютландского из датской династии Скьёльдунгов, жившего в середине IX века, однако эта версия не подкреплена ничем, кроме тождества имен.

У историков нет ни независимых подтверждений сведений легенд о Рюрике и его братьях, ни возможностей точной датировки их деятельности. Возможно, легенда донесла до нас лишь имена мелких местных властителей. Установление полновластия династии Рюриковичей заняло достаточно длительное время. Между Рюриком и его сыном Игорем летописец XI века сообщает о правлении Олега, прозванного Вещим, который захватил Киев и воевал с Византией. В ранних вариантах летописи Олег назван воеводой Игоря. Когда же в начале XII века на Руси стали известны тексты договоров Олега с Византией 907 и 911 годов, выяснилось, что он заключал их не как воевода, а как носитель верховной власти над Русью. И в летопись пришлось вносить поправки: с XII века Олег стал называться родственником Рюрика, получившим власть по его завещанию.

Норманнская теория: как к ней относиться

Дискуссия о роли скандинавов (норманнов) в формировании русской государственности должна рассматриваться в двух плоскостях — научной и идеологической.

С научной точки зрения норманнский вопрос в целом был решен в конце XIX века, когда лингвистами, главным среди которых был великий датский ученый Вильгельм Томсен, было обосновано скандинавское происхождение десятков имен и названий, известных из древнерусских источников и византийских, греческих, описаний Руси: слов «русь» и «варяги», имен Рюрик, Олег, Игорь и т. д. Не подлежит никакому сомнению, что на Руси с VIII века присутствовало значительное число скандинавов. Изучение роли скандинавского компонента в формировании древнерусской культуры продолжается и остается одним из важнейших и актуальных вопросов русской истории.

Однако есть и идеологический вопрос, уходящий еще в XVII век, когда сведениями о скандинавских истоках Руси воспользовались шведские историки для оправдания шведской экспансии в Восточной Европе того времени. Эта трактовка вызвала ответное отрицание всяческой связи Руси и варягов со Скандинавией со стороны российских идеологов XVIII века, самым ярким среди которых был М. В. Ломоносов. К концу XIX века противников норманнской теории практически не осталось, антинорманнизм умер естественной смертью, и его возрождение стало возможным лишь в условиях сталинской диктатуры — оно было вызвано отторжением нацистской пропаганды расового превосходства германцев над славянами. Однако возрождение это было и остается временным и объясняется исключительно вопросами идеологии — научные аргументы антинорманнизма отсутствуют.

Рюриковичи были не единственными князьями на Руси

История домоногольской Руси современному человеку видится в несколько «рюрикоцентричной» перспективе, на самом же деле ближайшие потомки мифического Рюрика — далеко не единственная семья, которая некогда претендовала на то, чтобы стать династией на Руси.

Четыре короля на Руси

Скандинавы и после Рюрика были частыми гостями на Руси. Приезжали не только будущие жены князей, их окружение, купцы и наемники, но и короли, которые скрывались при дворе Рюриковичей от гражданских смут и неурядиц у себя в стране. По меньшей мере четыре норвежских правителя побывали на Руси до или во время своего правления (Олав Трюггвасон, Олав Харальдссон, Харальд Сигурдссон и Магнус Олавссон). Один из них — Олав Толстый, сын Харальда Гренландца, — стал святым и пользовался особым почитанием на Руси.

О князях домонгольской Руси известно прежде всего из летописей и других письменных источников, но летописи порой не лишены известной тенденциозности. У их составителей было вполне объяснимое желание, например, выделить, сделать доминирующей лишь одну ветвь из всей огромной семьи Рюриковичей — с определенного момента вполне заметно, скажем, что Мономашичи изображаются куда более положительно, чем другие ветви рода, будь то полоцкие князья или князья черниговские. В каком-то смысле сходная тенденция просматривается и в отношении династии Рюриковичей как таковой, дело излагается так, будто Рюриковичи — это с самого начала единственная правящая семья на Руси.

Тем не менее, согласно обрывочным, разрозненным и весьма лаконичным свидетельствам, на Руси были и другие князья. Основываясь на летописном рассказе, мы можем утверждать, например, что Полоцком в Х веке правил некий человек «из заморья» по имени Рогволод, судя по всему — варяг, поскольку его имя явно северного происхождения, из скандинавского Ragnvaldr. В летописи он именуется князем, и нам известно, что тогда еще язычник Владимир Святославич сватался за его дочь, а значит, скорее всего, они не состояли в прямом родстве. Неслучайно первое, что делает Владимир, насильно овладев Рогнедой и взяв ее в жены, — он истребляет всю ее семью, то есть, говоря современным языком, полностью устраняет конкурирующую организацию.

Варяги Аскольд (Höskuldr) и Дир (Dýri) княжат в Киеве, но изгоняются Олегом Вещим, опекавшим малолетнего Игоря Рюриковича, именно на том основании, что они не принадлежат к княжескому роду. После умерщвления Аскольда и Дира сам Олег, претендовавший на княжеское происхождение, хотя он не был, по-видимому, связан тесными родовыми узами с Рюриком, садится правителем в Киеве. В договорах Руси с греками 945 года наряду с Игорем Рюриковичем, княгиней Ольгой и таинственной правительницей со славянским именем П(е)редслава упоминается и загадочное «всякое княжьё», причем речь, по-видимому, идет отнюдь не о Рюриковичах, а о неких представителях других властных родов — упомянуты их послы, которые должны были договариваться с греками о мире и условиях торговли примерно на тех же основаниях, что послы Рюриковичей.

Объясняется ли скупость источников на сей счет тем, что Рюриковичи были крайне суровы со своими конкурентами и много пеклись, так сказать, о выравнивании династической ситуации на Руси? В точности мы этого не знаем, но от князя древлян, сватавшегося к княгине Ольге, в конечном итоге осталось в источниках только имя — Мал. Как известно, правительница жестоко отомстила за убийство своего мужа, князя Игоря, уничтожив практически всю древлянскую верхушку. К концу X века мы застаем Рюриковичей в качестве единственной полноправной династии, не имеющих себе равных, а следовательно, и находящихся в каком-то смысле вне конкуренции.

Русь как часть Европы

Домонгольская Русь — государство в чем-то чрезвычайно открытое, то есть обращенное в своих интересах в самые разные стороны и направления, она достаточно легко налаживала связи и контакты как с Западной Европой, так и с миром Востока. Несомненно при этом, что Русь была полноценной частью европейского мира.

Княгиня Ольга, Святослав и Игорь — каждый по-своему, но очень активно контактировал с Византией. Русские князья пускай и вынужденно сперва, но с завидной регулярностью взаимодействовали с кочевниками и, например, часто брали в жены половецких княжон, связывая себя узами свойства и родства с кочевыми правителями. В то же время не будет преувеличением сказать, что в XI–XII веках династия Рюриковичей во многом была обращена лицом на Запад, и дело здесь не только в династических браках, хотя и в них тоже. Например, когда в Норвегии в середине XII века разразился чрезвычайно серьезный династический кризис и началась масштабная борьба за власть, среди прочих претендентов на королевский престол оказался малолетний потомок русского князя Мстислава Великого. Его родословная по женской линии (а его мать приходилась Мстиславу внучкой) была вполне весомым аргументом в политической борьбе. С Русью, несомненно, считались, она была, так сказать, полноценным собеседником, участником, а иногда и инициатором разного рода событий если не мирового, то во всяком случае общеевропейского масштаба. Русские князья постоянно входили в союзы и альянсы военно-политического характера и особенно охотно обменивались дочерьми с французскими, польскими, венгерскими и прочими королями. При этом уже тогда Русь по отношению к остальному миру занимала в каком-то смысле особенное положение. С точки зрения скандинавов, Северной или Западной Европы — Русь примыкала к Византии, была как бы ее продолжением, если не частью. В перспективе же Византии Русь — это северяне, которые лишь какой-то из своих сторон обращены к византийскому миру.

Передача власти и междоусобицы

Борис и Глеб, святые князья-мученники, были убиты Святополком, прозванным за это злодейство Окаянным. По крайней мере, так сообщают русские летописные и агиографические источники, которые в данном случае есть основания заподозрить в известной пристрастности. Независимый от собственно русской традиции иностранный источник недвусмысленно указывает на то, что Борис был убит по распоряжению своего единокровного брата Ярослава, впоследствии прозванного Мудрым, одного из самых влиятельных и знаменитых князей домонгольского периода. Подробнее об этом читайте тут.

Распределение княжеских столов среди Рюриковичей происходило по лествичному принципу. Столы имели свои ранги: к примеру, главный стол — Киев, второй по значению — Новгород, третий — Чернигов и так далее (при этом старшинство городов со временем менялось).

Член княжеского рода, если он не был изгоем или больным, получал стол в зависимости от своего старшинства. Когда кто-то из князей умирал, то его стол доставался следующему по старшинству и из города в город теоретически должны были перемещаться все остальные младшие князья. Изгоями считались дети князя, который не успел получить за свою жизнь главный стол.

Так, изгоем становился княжич, чей отец умер до смерти своего отца. Если князья-изгои не добивались большего силой, то лучшее, на что они могли претендовать, — это тот стол, который их отец занимал перед смертью. Естественным результатом лествичной системы были постоянные междоусобные войны старших племянников с младшими дядьями и войны против князей-изгоев. Так, например, в 1078 году двоюродные братья Олег Святославич и Борис Вячеславич, отцы которых умерли еще при жизни их старшего брата Изяслава Ярославича, восстали против своих дядьев Изяслава и Всеволода Ярославичей. В решающей битве на Нежатиной ниве погибли киевский князь Изяслав и его незадачливый племянник Борис, Олегу удалось бежать в Тмутаракань, а Киев достался Всеволоду. Отмирание лествичной системы прослеживается с XIII века. Ее сменяет более простой удельный принцип, при котором князья больше не переезжают из города в город.

Откуда взялись русские титулы «князь», «великий князь», «царь» и другие

Члены рода Рюриковичей именовались на Руси князьями. Этот титул был заимствован славянами из какого-то германского языка, вероятно из готского — от слова kuniggs, родственного английскому king, немецкому König, древнескандинавскому konungr. О широте распространения этого титула до прихода Рюрика известно немногое, хотя летописцы и называют князьями некоторых людей из других родов. Титул «великий князь» появился в XII веке и стал активно применяться к концу столетия в связи с разрастанием рода Рюриковичей и возвышением отдельных князей над другими.

Изредка применительно к русским князьям использовались и иные титулы. Иногда использовался римский по происхождению титул «цесарь» («царь»). Ярослава Мудрого называли тюркским титулом «каган», заимствованным у хазар. На этот титул претендовал и не названный по имени правитель Руси, послы которого были задержаны франкским императором в Ингельгейме в 839 году. Наконец, Даниил Романович Галицкий в 1254 году принял от папы римского королевскую корону, после чего он и его наследники стали именоваться королями Руси (этот титул ведет свое происхождение от имени императора Карла Великого).