Что было причиной упадка и разорения крестьянских хозяйств в начале 19 века

Тест по истории Россия в первой четверти XIX в. 8 класс

Тест по истории Россия в первой четверти XIX в. 8 класс с ответами. В тесте представлены 2 варианта, в каждом варианте по 17 заданий.

Вариант 1

А1. Самое многочисленное сословие в России в XIX в.

1) мещанство

2) дворянство

3) крестьянство

4) духовенство

А2. Увеличение числа отходников в России в начале XIX в. свидетельствовало о

1) господстве феодального строя

2) начале промышленного переворота

3) победе капиталистических отношений

4) разложении феодально-крепостнической системы

А3. Что было причиной слабого использования технических новшеств в сельском хозяйстве России в начале XIX в.?

1) специализация России на выпуске изделий тяжелой промышленности

2) использование труда крепостных крестьян

3) отсутствие информации о новых изобретениях

4) запрещение государством использовать технику, купленную за границей

А4. К периоду правления Александра I относится создание

1) Государственной думы

2) Верховного совета

3) Государственного совета

4) Сената

А5. Каких крестьян в первой четверти XIX в. называли «вольными хлебопашцами»?

1) вышедших из общины

2) изъявивших желание переселиться в Сибирь и на Дальний Восток

3) освобожденных от крепостной зависимости с землей по взаимной договоренности с помещиком

4) совмещавших военную службу с занятием сельским хозяйством

А6. Центральная часть Польши (герцогство Варшавское) отошла к России по решению

1) Тильзитского мира

2) Венского конгресса

3) Ништадтского мира

4) Кючук-Кайнарджийского мира

А7. В ходе Отечественной войны 1812 г. соединение 1-й и 2-й русских армий произошло под

1) Смоленском

2) Бородино

3) Тарутино

4) Москвой

А8. Что было главной причиной победы России в Отечественной войне 1812 г.?

1) освободительная борьба жителей покоренной Наполеоном Европы

2) полководческий талант Александра I

3) выгодное положение русских войск в начале войны

4) сплоченность русской нации

А9. Священный союз монархов Европы был создан в

1) 1807 г.

2) 1812 г.

3) 1814 г.

4) 1815 г.

А10. Разработка Н.Н. Новосильцевым Уставной грамоты Российской империи свидетельствовала о стремлении Александра I

1) установить республиканскую форму правления

2) ужесточить внутреннюю политику

3) предоставить независимость Польше и Финляндии

4) продолжить реформирование российского общества

А11. Подъем общественного движения в России в 20-х гг. XIX в. был связан с

1) введением свободы слова в России

2) созывом Уложенной комиссии

3) победой в Отечественной войне 1812 г.

4) созданием сословно-представительных органов власти в центре и на местах

А12. Каким требованием программа Южного общества отличалась от программы Северного общества?

1) сохранить помещичье землевладение

2) ввести республиканскую форму правления

3) ввести в стране гражданские права и свободы

4) сохранить самодержавие

А13. Какие признаки свидетельствуют о развитии капитализма в России в XIX в.?

1) ориентация помещичьих хозяйств на рынок

2) появление прослойки «капиталистах» крестьян

3) развитие мануфактурного производства

4) расширение барской запашки

5) окончательное прикрепление крестьянина к земле

А14. Реформаторами были

1) Д. Давыдов

2) М. Сперанский

3) А. Ордин-Нащокин

4) И. Болотников

5) А. Аракчеев

В1. В отрывке из воспоминаний

Насильственная мера водворения поселений была принята с изумлением и ропотом. Потом объявлена цель их — освобождение России оттяжкой рекрутской повинности. Но уменьшение срока службы до 8 или 12 лет удовлетворило бы сей цели справедливее…

речь идет о создании __________

В2. Укажите фамилию автора документа.

Объявляется Российское государство… единым и неразделимым, отвергающим притом совершенно всякое федеративное образование, устройство и существование государства… Сии средства состоят в разделении земель каждой волости… Одна половина получит наименование земли общественной, другая земли частной.

В3. Продолжите логический ряд и укажите недостающее название.

«Общество благоденствия» — «Зеленая книга»

Южное общество — «Русская правда»

Северное общество — __________

Вариант 2

А1. Кто в России относился к привилегированным сословиям?

1) удельные крестьяне

3) купцы третьей гильдии

2) мещане

4) священники

А2. Увеличение числа крестьян, занимавшихся предпринимательской деятельностью, свидетельствовало о

1) господстве феодального строя

2) начале промышленного переворота

3) победе капиталистических отношений

4) разложении феодально-крепостнической системы

A3. Что было причиной упадка и разорения крестьянских хозяйств в начале XIX в.?

1) неурожай

2) уменьшение барщины

3) рост феодальной эксплуатации

4) запрещение использовать в сельском хозяйстве труд крепостных крестьян

А4. К периоду правления Александра I относится создание

1) коллегий

2) Синода

3) министерств

4) Государственной думы

А5. Какое название получил неофициальный совещательный орган при Александре I в 1801-1803 гг.?

1) «Союз спасения»

2) Негласный комитет

3) Избранная рада

4) Верховный совет

А6. Россия вынуждена была присоединиться к континентальной блокаде после заключения

1) Тильзитского мира

2) Кючук-Кайнарджийского мира

3) Парижского мира

4) Ништадтского мира

А7. Разгром наполеоновской армии в России завершило сражение при

1) Березине

2) Бородине

3) Лесной

4) Аустерлице

А8. Что было причиной Отечественной войны 1812 г.?

1) создание Священного союза

2) стремление Наполеона I к мировому господству

3) убийство Павла I

4) подавление русскими войсками Польского восстания

А9. Венский конгресс держав-победительниц открылся в

1) 1805 г.

2) 1807 г.

3) 1812 г.

4) 1814 г.

А10. Крестьянская реформа А.А. Аракчеева предусматривала

1) ликвидацию крестьянской общины

2) замену барщины уплатой оброка

3) поэтапную ликвидацию крепостного права

4) введение Юрьева дня

А11. Подъем общественного движения в России в 20-х гг. XIX в. был связан с

1) началом мощной крестьянской войны

2) активной реформаторской деятельностью Александра I

3) предоставлением россиянам политических прав и свобод

4) революционными выступлениями в странах Западной Европы

А12. Каким требованием программа Северного общества отличалась от программы Южного общества?

1) ликвидировать сословный строй

2) отменить крепостное право

3) ввести конституционную монархию

4) осуществить народную революцию

А13. Какие признаки свидетельствуют о развитии капитализма в России в XIX в.?

1) перевод крестьянских хозяйств на барщину

2) сдача помещиками пустующих земель в аренду

3) появление отходничества

4) использование труда приписных крестьян в промышленности

5) разрушение натурального хозяйства

А14. Военными деятелями были

1) П. Багратион

2) М. Сперанский

3) А. Ордин-Нащокин

4) А. Аракчеев

5) П. Румянцев

В1. Официальный документ XIX в., отрывок из которого приведен

Если кто из помещиков пожелает отпустить благоприобретенных или родовых крестьян своих поодиночке или целым селением на волю, и вместе с тем утвердить им участок земли или целую дачу: то, сделав с ними условия, какие по обоюдному согласию признаются лучшими, имеет представить их при прошении своем…

получил название «Указ о «__________»».

В2. Укажите фамилию автора документа.

16. Крепостное состояние и рабство отменяются… 25. Земли помещиков остаются за ними… Особый закон определит вознаграждение, которое обязаны им сделать поселяне, которые вздумают оставить свое селение и переселиться в другое место… 30. Военные поселения немедленно уничтожаются… 32. Разделение людей на 14 классов отменяется…

В3. Продолжите логический ряд и укажите недостающее название.

М. Сперанский — «Введение к уложению государственных законов»

Н. Новосильцев — Уставная грамота Российской империи

П. Пестель — __________

Ответы на тест по истории Россия в первой четверти XIX в. 8 класс

Вариант 1

А1-3

А2-4

А3-2

А4-3

А5-3

А6-2

А7-1

А8-4

А9-4

А10-4

А11-3

А12-2

А13-123

А14-235

В1. Военных поселений

В2. Пестель

В3. Конституция

Вариант 2

А1-4

А2-4

А3-3

А4-3

А5-2

А6-1

А7-1

А8-2

А9-4

А10-3

А11-4

А12-3

А13-235

А14-145

В1. Вольных хлебопашцах

В2. Муравьев

В3. Русская правда

Ответы по истории промежуточного контроля по теме «Россия в первой чет

Промежуточный контроль по теме «Россия в первой четверти XIXв.»

А1. Самое многочисленное сословие в России в XIXв.:

А2. О чем свидетельствовало увеличение числа отходников в России в начале XIXв.?

1)О господстве феодального строя

2)о начале промышленного переворота

3)о победе капиталистических отношений

4)о разложении феодально-крепостнической системы

А3. Что было причиной слабого использования технических новшеств в сельском хозяйстве России в начале XIXв.?

1)специализация России на выпуске изделий тяжелой промышленности

2)использование труда крепостных крестьян

3)отсутствие информации о новых изобретениях

4)запрещение государством использовать технику, купленную за границей

А4. К периоду правления Александра I относится создание:

А5. Каких крестьян в первой четверти XIXв. называли «вольными хлебами»?

1)вышедших из общины

2)изъявивших желание переселиться в Сибирь и на Дальний Восток

3)освобожденных от крепостной зависимости с землей по взаимной договоренности с помещиком

4)совмещавших военную службу с занятием сельским хозяйством

А6. Центральная часть Польши ( герцогство Варшавское) отошла к России по решению:

А7. Где в ходе Отечественной войны 1812г. произошло соединение 1-й и 2-й русских армий?

А8. Что было главной причиной победы России в Отечественной войне 1812г.?

1) освободительная борьба жителей покоренной Наполеоном Европы

2) полководческий талант Александра I

3)выгодное положение русских войск в начале войны

4)сплоченность русской нации

А9. Священный союз монархов Европы был создан:

А10. Разработка Н.Н. Новосельцевым Уставом грамоты Российской империи свидетельствовала о стремлении Александра I

1)установить республиканскую форму правления 2)ужесточить внутреннюю политику 3)предоставить независимость Польше и Финляндии 4)продолжить реформирование российского общества А11. С чем был связан подъем общественного движения в России в 20-х гг. XIXв.?

1)с введением свободы слова в России

2)с созывом Уложенной комиссии

3)с победой в Отечественной войне 1812г.

4)с созданием сословно-представительных органов власти в центре и на местах

А12. Каким требованием программа Южного общества отличалась от программы Северного общества?

1)сохранить помещичье землевладение

2)ввести республиканскую форму правления

3)ввести в стране гражданские права и свободы

А13*. Какие признаки свидетельствуют о развитии капитализма в России в XIXв.?

1)ориентация помещичьих хозяйств на рынок

2)появление прослойки «капиталистых» крестьян

3)развитие мануфактурного производства

4)расширение барской запашки

5)окончательное прикрепление крестьянина к земле

А14. Реформаторами были:

В1. О создании чего идет речь в отрывке из воспоминаний?

Насильственная мера водворения поселений была принята с изумлением и ропотом. Потом объявлена цель их-освобождение России от тяжкой рекрутской повинности. Но уменьшение срока службы до 8 или 12 лет удовлетворило бы сей цели справедливее…

В2. Кто был автором цитируемого документа?

Объявляется Российское государство…единым и неразделимым, отвергающим притом совершенно всякое федеративное образование, устройство и существование государства…Сии средства состоят в разделении земель каждой волости…Одна половина получит наименование земли общественной, другая земли частной.

В3. Продолжите логический ряд и укажите недостающее название.

Южное общество – «Русская правда»

Промежуточный контроль по теме «Россия в первой четверти XIX в.»

А1. Кто в России относился к привилегированным сословиям?

Купцы третьей гильдии

А2. О чем свидетельствовало увеличение числа крестьян, занимавшихся предпринимательской деятельностью?

О господстве феодального строя

О начале промышленного переворота

О победе капиталистических отношений

О разложении феодально-крепостнической системы

А3. Что было причиной упадка и разорения крестьянских хозяйств в начале XIX в.?

Рост феодальной эксплуатации

Запрещение использовать в сельском хозяйстве труд крепостных крестьян

А4. К периоду правления Александра I относится создание:

А5. Какое название получил неофициальный совещательный орган при Александре I в 1801-1803 гг.?

А6. Россия вынуждена была присоединиться к континентальной блокаде после заключения:

А7. Какое сражение завершило разгром наполеоновской армии в России?

А8. Что было причиной Отечественной войны 1812 г.?

Создание Священного союза

Стремление Наполеона I мировому господству

Подавление русскими войсками Польского восстания

А9. Когда открылся Венский конгресс держав-победителей?

10. Что предусматривала крестьянская реформа А.А. Аракчеева?

1) ликвидацию крестьянской общины

2) замену барщины уплатой оброка

3) поэтапную ликвидацию крепостного права

4) введение Юрьева дня

11. С чем был связан подъем общественного движения в России в 20-х гг. XX в.?

1) с началом мощной крестьянской войны

2) с активной реформаторской деятельностью Александра I

3) с предоставлением россиянам политических прав и свобод

4) с революционными выступлениями в странах Западной Европы

12. Каким требованиям программа Северного общества отличалась от программы Южного общества?

1) ликвидировать сословный строй

2) отменить крепостное право

3) ввести конституционную монархию

4) осуществить народную революцию

13. Какие признаки свидетельствуют о развитии капитализма в России в XIX в.?

1) перевод крестьянских хозяйств на барщину

2) сдача помещиков пустующих земель в аренду

3) появление отходничества

4) использование труда приписных крестьян в промышленности

5) разрушение натурального хозяйства

14. Военными деятелями хозяйства

В1. Официальный документ XIX в., отрывок из которого приведен:

Если кто из помещиков пожелает отпустить благоприобретенных или родов крестьян своих поодиночке или целым селением на волю, и вместе с тем утвердить им участок земли или целую дачу: то, сделав с ними условия, какие по обоюдному согласию признаются лучшими, имеет представить их при прошении своем…

Получил название «Указ о «________________».

В2. Кто был автором документа, отрывок из которого приведен?

16. Крепостное состояние и рабство отменяются…25. Земли помещиков остаются за ними…Особый закон определит вознаграждение, которое обязаны им сделать поселяне, которые вздумают оставить свое селение и переселиться в другое место…30. Военные поселения немедленно уничтожаются…32. Разделение людей на 14 классов отменяются…

В3. Продолжите логический ряд и укажите недостающее название.

М. Сперанский – «Введение6 к уложению государственных законов»

Н. Новосильцев – Уставная грамота Российской империи

Помещичье и крестьянское хозяйство в первой половине

Первая половина XIX в. была временем, когда происходили быстрое расширение размеров помещичьего хозяйства, рост барских запашек. Так, в Центрально черноземном районе с конца XVIII до середины XIX в. доля помещичьих запашек в общем объеме посевов помещиков и барщинных крестьян выросла почти вдвое. Источником расширения помещичьих посевов была распашка новых земель, а также сокращение крестьянских наделов.

Увеличение массы товарной продукции, произведенной на основе эксплуатации крепостного труда, было основным путем повышения доходности помещичьего хозяйства. Но знакомство с опытом организации интенсивного сельского хозяйства на Западе привело часть помещиков к попыткам рационализации своих имений. Их суть состояла в стремлении усовершенствовать агротехнику и агрокультуру при сохранении крепостного труда (применение машин и более совершенных орудий, многопольных севооборотов и травосеяния, регулярного Удобрения почвы, выведение высокопродуктивных пород скота, новых культур и т. п.). Все это должно было в конечном счете повысить производительность и доходность помещичьего хозяйства.

Однако попытки рационализации помещичьего хозяйства не получили сколько-нибудь значительного раз маха и в большинстве своем оказались безуспешными. Основная причина этого — господство крайне выгодного для помещиков крепостного груда и незаинтересованность в рационализации крестьян, поскольку она несла им лишь дополнительные тяготы.

Господство крепостного производства привело в последние предреформенные десятилетия к кризису помещичьего хозяйства. Он выражался в сокращении доходов, росте задолженности и в разорении дворянства. Сотни и тысячи помещичьих имений описывались за долги или продавались. Ярким и обобщенным свидетельством глубины крушения крепостнических форм хозяйства было сокращение численности господствующего класса. Так, с 1834 по 1858 г. число владельцев крепостных душ уменьшилось со 127 до 104 тыс. человек, т. е. на 18 %.

Крестьянство составляло подавляющую часть населения страны (в 50-х годах около 50 млн. душ обоего пола из приблизительно 60 млн. человек всего населения Европейской России). Наиболее многочисленными категориями были помещичьи (22 млн. человек) и государственные крестьяне (20 млн. человек). Перед от меной крепостного права 72 % помещичьих крестьян эксплуатировались на барщине, а 28 % были оброчными; Лишь в Центрально-промышленном и Северном районах, а также в некоторых губерниях других районов (например, в Петербургской) преобладал оброк. В других частях страны господствовала барщина. В первой половине XIX в. многие помещики для получения максимальных доходов применяли смешанные формы эксплуатации, т. е. часть крестьян сажали на барщину, а часть — на оброк либо одних и тех же крестьян заставляли платить оброк и отбывать барщину. Государственные крестьяне платили денежный оброк казне.

Состояние хозяйства и положение крестьян во многом зависели от размеров их земельного надела. В первой половине XIX в. размеры наделов у большинства крестьян сократились. К концу крепостной эпохи наделы основной массы крестьян были ограничены 2 — 2,5 десятинами пашни на душу, т. е. сведены к минимуму дальнейшее сокращение которого грозило полным подрывом крестьянского хозяйства. Причины сокращения наделов были разные. В барщинной деревне помещики отрезали крестьянские земли под собственные запашки. В оброчной помещичьей и государственной деревне надел сокращался в результате прироста населения. Но во всех случаях результат был один — в последние предреформенные десятилетия феодальные наделы чаще все го исключали возможность успешного развития крестьянского хозяйства.

Имеющиеся данные показывают, что в первой поло вине XIX в. эксплуатация всех крестьян усилилась. Рост помещичьих запашек привел к увеличению продолжительности барщины. В Центральной России в конце XVIII в. барщина отнимала у крестьян примерно поло вину, а в 30 — 50-х годах — около двух третей всего рабочего времени крестьян.

Оброчные платежи помещичьих и государственных крестьян росли быстрее, чем доходность крестьянского хозяйства. Например, в центре страны в конце XVIII в. оброк помещичьих крестьян поглощал примерно пятую часть доходов, а в середине XIX в. — две пятых.

Усиливая эксплуатацию крестьянства, помещики и государство всевозможными средствами добивались исправного отбывания крестьянами повинностей. За не выполнение их крестьян отдавали на принудительные работы, подвергали различным штрафам и наказаниям, отбирали имущество, вне очереди отдавали в рекруты, отправляли на поселение и каторгу.

Неизбежным следствием чрезмерного нажима на крестьян было снижение уровня хозяйства и ухудшение положения крестьян. Во многих, прежде всего барщинных районах ухудшилась обеспеченность крестьян тягловой силой — лошадьми, хлебом и продуктами скотоводства. В целом в последние предреформенные десятилетия возможности прогресса крестьянского хозяйства на основе феодальных отношений были исчерпаны. Но это была лишь одна сторона в развитии крестьянского хозяйства в первой половине XIX в. Другая состояла в том, что в это время в деревне имел место наиболее интенсивный за всю феодальную эпоху социально-экономический прогресс. Он выражался в сравнительно широком развитии более высокопроизводительных, мелко товарных и капиталистических форм крестьянского хозяйства.

Прогрессивные сдвиги в крестьянском хозяйстве нашли свое отражение в характере расслоении деревни. Н аибольшей глубины оно достигло в первой половине XIX в. среди крестьян, занятых в различных сферах земледельческого производства, — оброчных помещичьих и государственных крестьян Центрально-промышленного, Северо-Западного и Северного районов. Рас слоение имело здесь капиталистический характер. С од ной стороны, в деревне выделился обширный слой беднейших крестьян, для которых главным источником жизненных средств была продажа рабочей силы, работа по найму. С другой стороны, небольшая прослойка зажиточных крестьян занималась предпринимательской промышленной и торговой деятельностью и эксплуатировала наемных рабочих, очень часто из среды беднейших односельчан. Многие из этих крестьян были уже крупными капиталистами. Они нередко выкупались на волю и переходили в купеческое сословие. Расслоение охватило и крестьян, занятых производством товарной продукции.

Однако в первой половине XIX в. к промысловому и торгово-земледельческому относилась сравнительно небольшая часть крестьянства. В деревне численно преобладала средняя прослойка. Это были крестьяне, создававшие продукцию в собственном хозяйстве, основан ном на феодальном наделе и труде членов семьи. Слой беднейшего крестьянства был еще сравнительно мало численным. Зажиточные хозяева свои избыточные средства чаще всего вкладывали не в производство, а в торговые и ростовщические операции, объектом которых были прежде всего их односельчане. Лишь немногие из зажиточных крестьян были капиталистами. Предкапиталистический характер расслоения был присущ в целом всем категориям земледельческого крестьянства. Но в среде помещичьих оброчных и государственных крестьян оно было более глубоким, чем в деревне барщинной. Процесс зарождения и развития в деревне мелкотоварных и капиталистических форм хозяйства в сильнейшей степени тормозился и сковывался господством в стране феодально-крепостнических отношений.

Артемов, Н.Е. История СССР: Учебник для студентов ин-тов И90 культуры. В 2-х частях. Ч. 1/ Н.Е. Артемов [и д.р.]. – М.: Высшая школа, 1982.- 512 с.

3. КРИЗИС КРЕПОСТНОГО ХОЗЯЙСТВА В 30 — 50-х ГОДАХ XIX в.

3. КРИЗИС КРЕПОСТНОГО ХОЗЯЙСТВА В 30 — 50-х ГОДАХ XIX в.

Неуклонно развивавшиеся производительные силы и новые, капиталистические производственные отношения неминуемо должны были вступить в противоречие с господствующей феодально-крепостнической системой, препятствовавшей дальнейшему прогрессу страны. Подавляющее большинство земель, находившихся в монопольной собственности помещиков, не могло быть эффективно использовано для купеческого и крестьянского буржуазного предпринимательства.

Однако, когда владельцы денежного капитала все же арендовали помещичьи земли, это не способствовало развитию производительных сил в земледелии, а наоборот, тормозило их. В погоне за получением в кратчайшие сроки с арендованных участков максимальной прибыли арендаторы-предприниматели применяли хищнические методы хозяйствования. Они не заботились о введении агротехники и правильных севооборотов, о применении машин и улучшении сельскохозяйственных орудий.

Тормозящая роль крепостничества. На развитие производительных сил в сельском хозяйстве отрицательно влияла феодальная собственность на производителя — крепостного крестьянина. Обремененные тягостными повинностями, в частности произвольно вводимой помещиками четырех-пятидневной барщиной, крестьяне испытывали острую вражду к помещикам и не были заинтересованы в освоении новых, более прогрессивных приемов земледелия. Они не только не хотели осваивать машины, но часто умышленно их портили.

Пользуясь правом феодальной собственности на крепостного крестьянина как на даровую рабочую силу, помещики и сами не проявляли инициативы в совершенствовании сельскохозяйственного производства. Лишь незначительная часть дворян-землевладельцев становилась на путь рационализации, основная же масса вела свое хозяйство по старинке, не применяя машин и новых приемов агротехники.

Удельный вес крепостных крестьян на Украине постепенно уменьшался вследствие увеличения других групп населения, в частности государственных крестьян и городских жителей, однако и в конце 50-х годов крепостные составляли 2/5 всего населения. В общем из 12,9 млн. человек, проживавших на Украине и зафиксированных десятой ревизией (1858), более 75 % пребывало в крепостной зависимости от помещиков и уделов или выполняло феодальную повинность в пользу государства.

Таким образом, в первой половине XIX в. на Украине, как и во всей России, еще господствовали феодально-крепостнические производственные отношения, находившиеся в резком противоречии с уровнем развития производительных сил. Они сдерживали применение машинной техники, ограничивали внутренние ресурсы накопления, заглушали инициативу как крестьян, так и дворяy-помещиков и промышленных предпринимателей.

Крепостнические отношения в деревне отрицательно влияли и на развитие промышленности. Пребывание большинства крестьян в личной зависимости от помещиков или в феодальных отношениях с государством было преградой созданию резерва вольнонаемной рабочей силы, что является одним из главных условий успешного развития промышленности. Господствующие феодально-крепостнические отношения снижали производительность труда, сдерживали рост квалифицированных кадров, применение машин и усовершенствованных орудий труда на помещичьих, казенных и посессионных[15] предприятиях.

Существенно тормозил развитие производительных сил способ распределения производимой крестьянами продукции. Большая часть ее присваивалась помещиками, сбывалась на внутренних и внешних рынках через оптовых торговцев. Вырученные деньги, как правило, шли не на оснащение промышленности и сельского хозяйства машинами и другими усовершенствованными орудиями труда, а на приобретение помещиками различных предметов роскоши, преимущественно импортных. На поддержку же обветшалых имений тратились кредиты, щедро предоставлявшиеся помещикам феодально-крепостническим государством.

В большинстве крестьянских хозяйств, отбывавших тяжелые крепостнические повинности, не создавались более или менее значительные излишки. Те же небольшие суммы, которые крестьяне получали от реализации своих скудных запасов, и основном шли на уплату оброка, подати и частично на приобретение одежды, обуви, соли, дегтя и других крайне необходимых в хозяйстве вещей и земледельческих орудий. Большинство крестьян, особенно отбывавших барщину, довольствовалось предметами, изготовленными в личном хозяйстве. Все это, естественно, сдерживало развитие производительных сил, становилось преградой такого важного условия капиталистического развития страны, как расширение внутреннего рынка сбыта промышленных товаров.

Крестьянское хозяйство во время кризиса. В результате повсеместного уменьшения крестьянских земельных наделов и увеличения феодальных повинностей, применения в широких масштабах ежедневной барщины, перевода крестьян на положение дворовых и на месячину экономическая база хозяйства помещичьих крестьян постепенно приходила в состояние упадка. В частности это проявилось в уменьшении удельного веса тяглых и увеличении доли пеших хозяйств, в сокращении поголовья крестьянского скота, посевных площадей. Последние в целом по Украине в 40 — 50-е годы сократились на 4 %.

Наблюдалось и заметное снижение урожайности. По Украине она снизилась в среднем с сам-3,9, до сам-3,6, в том числе на Левобережье с сам-3,5 до сам-3,3 и на Правобережье с сам-4,5 до сам-3,7. Лишь на юге Украины благодаря рационализации сельскохозяйственного производства в помещичьих имениях и хозяйствах колонистов средняя урожайность в последнее дореформенное десятилетие несколько увеличилась — с сам-3,1 до сам-3,9. В хозяйствах помещичьих крестьян урожайность заметно снизилась. Так, в течение 50-х годов крестьяне Правобережной и Левобережной Украины собрали со своих надельных земель зерна и картофеля на треть меньше, чем в предыдущее десятилетие.

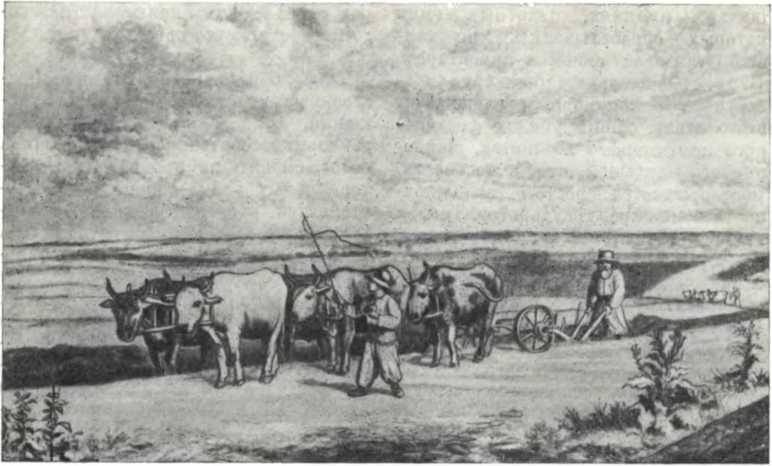

Пахота на Украине. Рисунок К. Пршишиховского

Несколько лучшими были условия для развития хозяйства у государственных крестьян, пользовавшихся большими наделами, чем помещичьи, и отбывавших меньшие повинности. Наличие больших площадей невозделанных земель, рост спроса на товарное зерно, в частности пшеницу, должны были способствовать экономическому развитию их хозяйств. Если посевные площади помещичьих крестьян сокращались, то государственных, наоборот, несколько возрастали. В целом по Украине они увеличились в 50-е годы почти на 15 %, в том числе на Правобережье — на 9, на Левобережье — на 15 и на юге Украины — на 16 %. Однако рутинное состояние техники, частые засухи, неуклонное возрастание оброчных платежей — все это отрицательно сказывалось на результатах труда земледельцев, поселенных на казенных землях. В конечном счете положение государственных крестьян мало чем отличалось от положения помещичьих.

Плохо обработанная, истощенная многолетним применением трехполья, земля давала все меньшие и меньшие урожаи. На Украине часто повторялись неурожайные годы, сопровождавшиеся голодом и дальнейшим разорением крестьянства, ухудшением положения его основной массы.

Упадок помещичьих хозяйств. Экономическая слабость крестьянских хозяйств, неудовлетворительная обеспеченность их рабочим скотом и орудиями труда отрицательно сказывались на уровне земледелия в помещичьих имениях, пахотные земли которых обрабатывались крестьянской тягловой силой и инвентарем. Непроизводительным был труд крепостных. Закономерным следствием этого стали общий упадок феодального помещичьего хозяйства, снижение его прибылей, что, в частности, подтверждается ростом задолженности помещиков государству. Так, за время с 1840 по 1851 г. одна только Киевская контора коммерческого банка выдала под залог помещичьих имений ссуд на сумму около 1,8 млн. руб.

К середине 50-х годов задолженность помещиков достигла огромных размеров. Так, ссуды, полученные помещиками Украины в кредит под залог населенных имений, превышали в 1856 г. 77 млн. руб. Общая задолженность помещиков Украины составляла более 83 млн. руб. К концу 50-х годов XIX в. в целом по Украине было заложено около 24 % имений. По отдельным уездам процент заложенных и перезаложенных помещичьих имений был еще выше. Так, в Ахтырском уезде Харьковской губернии он достиг 58,3 %, в Валковском — 59,7, в Богодуховском — 67,6, а в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии — даже 82,1 % общего числа имений. Только на юге Украины во время проведения выкупной операции после освобождения крестьян финансовые органы удержали числившуюся за помещичьими имениями задолженность государственным кредитным учреждениям в сумме около 6,5 млн. руб.

Упадок помещичьих хозяйств проявлялся и в сокращении их количества, в чрезвычайно медленном росте, а в ряде мест — уменьшении поголовья скота, в снижении урожайности и массовом обезземеливании и разорении крестьянства. В лучшем положении находилась только та небольшая часть помещиков, которая стала на путь капиталистического переустройства своих хозяйств.

Таким образом, вся система господствовавших производственных отношений, основанная на феодальной земельной собственности и неполной собственности на производителя материальных благ — крепостного крестьянства, рутинной технике, сковывала развитие производительных сил в промышленности и сельском хозяйстве, сдерживала формирование нового, капиталистического уклада. Производительные силы России, в том числе и Украины, в 40 — 50-е годы вступили в конфликт с отсталыми феодальными производственными отношениями. Это обусловило глубокий кризис всей феодально-крепостнической системы. Кризис проявился, с одной стороны, в возрастании производства хлеба на продажу, во все более широком применении машин и использовании вольнонаемного труда, расслоении крестьянства, увеличении количества фабрично-заводских предприятий. С другой стороны, кризис характеризовался обезземеливанием и разорением крестьянства (это подрывало одну из основ феодального строя — наделение основных производителей материальных благ средствами производства), сокращением площади посевов, упадком вотчинной мануфактуры, подрывом натурального характера феодальных хозяйств, ростом эксплуатации и резким ухудшением положения крестьянских масс, усилением их борьбы против крепостничества.

Все это оказывало большое влияние на дальнейшее развитие экономики страны и властно требовало радикальных социально-экономических преобразований. Новый, капиталистический строй все решительней прокладывал себе путь и неизбежно должен был победить старую, отжившую свой век феодальную общественно-экономическую формацию.

Читайте также

РОМАН КРЕПОСТНОГО ПРАВА

РОМАН КРЕПОСТНОГО ПРАВА Шестьдесят лет тому назад помещик Новгородской губернии дворянин Матвей Андреевич Ефимьев женился в Петербурге на дочери статского советника В. К. Гетц и поселился с ней в своем имении, в селе Долоцком, Устюжинского уезда. Брак оказался не из

Отмена крепостного права

Отмена крепостного права Отмена крепостного права стала центральным событием начавшихся реформ, названных позже Великими. Манифест об этом начинался словами о любви государя ко всем без различия подданным:Мы положили в сердце своем обет обнимать Нашею Царскою любовию

§ 1. Отмена крепостного права

§ 1. Отмена крепостного права Военные поражения и русское общество. Воцарение Александра II знаменовало перелом в настроении правительственных кругов и общественности. Неудачи в Крымской войне, дипломатическая изоляция, крестьянские волнения, экономический и

Кризис сельского хозяйства и развитие поместной системы

Кризис сельского хозяйства и развитие поместной системы Хозяйственная политика абсолютизма не сумела поколебать господствующее положение сельского хозяйства в экономике королевства, и в особенности Дании. Поэтому как ранее, так и теперь основная тяжесть налогового

Глава XXXV КРИЗИС УНИИ, КРИЗИС ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА И КРИЗИС ОБОРОНЫ (1905–1914 гг.)

Глава XXXV КРИЗИС УНИИ, КРИЗИС ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА И КРИЗИС ОБОРОНЫ (1905–1914 гг.) Весной 1905 г., после того как переговоры об унии окончились неудачей, премьер-министр Бустрём во второй раз подал в отставку. Его сменил Юхан Рамстедт, способный чиновник, но не обладавший

2. Успехи социалистической индустриализации. Отставание сельского хозяйства. XV съезд партии. Курс на коллективизацию сельского хозяйства. Разгром троцкистско-зиновьевского блока. Политическое двурушничество.

2. Успехи социалистической индустриализации. Отставание сельского хозяйства. XV съезд партии. Курс на коллективизацию сельского хозяйства. Разгром троцкистско-зиновьевского блока. Политическое двурушничество. Уже к концу 1927 года определились решающие успехи политики

1. Международная обстановка в 1930—1934 годах. Экономический кризис в капиталистических странах. Захват Японией Манчжурии. Приход фашистов к власти в Германии. Два очага войны.

1. Международная обстановка в 1930—1934 годах. Экономический кризис в капиталистических странах. Захват Японией Манчжурии. Приход фашистов к власти в Германии. Два очага войны. В то время как СССР добился серьезных успехов в социалистической индустриализации страны и

2. Дальнейший подъем промышленности и сельского хозяйства в СССР. Досрочное выполнение второй пятилетки. Реконструкция сельского хозяйства и завершение коллективизации. Значение кадров. Стахановское движение. Подъем народного благосостояния. Подъем народной культуры. Сила советской революции.

2. Дальнейший подъем промышленности и сельского хозяйства в СССР. Досрочное выполнение второй пятилетки. Реконструкция сельского хозяйства и завершение коллективизации. Значение кадров. Стахановское движение. Подъем народного благосостояния. Подъем народной культуры.

2. Успехи социалистической индустриализации. Отставание сельского хозяйства. XV съезд партии. Курс на коллективизацию сельского хозяйства. Разгром троцкистско-зиновьевского блока. Политическое двурушничество.

2. Успехи социалистической индустриализации. Отставание сельского хозяйства. XV съезд партии. Курс на коллективизацию сельского хозяйства. Разгром троцкистско-зиновьевского блока. Политическое двурушничество. Уже к концу 1927 года определились решающие успехи политики

1. Международная обстановка в 1930—1934 годах. Экономический кризис в капиталистических странах. Захват Японией Манчжурии. Приход фашистов к власти в Германии. Два очага войны.

1. Международная обстановка в 1930—1934 годах. Экономический кризис в капиталистических странах. Захват Японией Манчжурии. Приход фашистов к власти в Германии. Два очага войны. В то время как СССР добился серьезных успехов в социалистической индустриализации страны и

2. Дальнейший подъем промышленности и сельского хозяйства в СССР. Досрочное выполнение второй пятилетки. Реконструкция сельского хозяйства и завершение коллективизации. Значение кадров. Стахановское движение. Подъем народного благосостояния. Подъем народной культуры. Сила советской революции.

2. Дальнейший подъем промышленности и сельского хозяйства в СССР. Досрочное выполнение второй пятилетки. Реконструкция сельского хозяйства и завершение коллективизации. Значение кадров. Стахановское движение. Подъем народного благосостояния. Подъем народной культуры.

Владимир Винников. «Кризис идеологии или кризис идеологов?»

Владимир Винников. «Кризис идеологии или кризис идеологов?» Выступление на круглом столе к 100-летию сборника статей «Вехи» 24 марта 2009 годаПредпринятая издательством «Европа» и его партнерами попытка налить новое вино в старые, столетней давности, «Вехи» может быть

Падение крепостного права

Падение крепостного права В канун реформы 1861 года антикрепостнические настроения крестьян достигли особенно широкого размаха. Чтобы не допустить ликвидации крепостного права «снизу», то есть самими крестьянами, правительство Александра II вскоре после Крымской войны