Что было следствием стояния на реке угре в 1480

Великое стояние на реке Угре

Завершающим этапом в свержении ордынского ига, продолжавшегося практически 2 века, послужило Великое стояние на реке Угре. Однако, в современной литературе этому противостоянию уделяется малое внимание. Гораздо более известной является Куликовская битва, но именно стояние на реке Угре завершилось полным свержением ордынского ига.

Причины и предпосылки стояния на Угре 1480 года

В 1480 году произошло Великое стояние на реке Угре. Решающие события этого противостояния случились в октябре-ноябре месяце, но подготовительная работа, особенно со стороны ордынцев, началась гораздо раньше. По сути весь 1480 год был для России годом военным, когда вся страна готовилась в решающей битве для свержения ордынского ига.

Очевидность того, что ордынцы затевают крупный поход на Москву, стала понятной еще в начале марта 1480 года. Именно в это время недалеко от реки Ока, которая на тот момент была приграничной юго-западной территории российского государства, был замечен небольшой отряд ордынцев, который был разбит воеводами из Москвы. Но это появление монголо-татар было верным знаком того, что хан Ахмед собирает силы для похода на Русь.

На тот момент знаменитая Золотая Орда потеряла свой прежний статус и целостностью. Она была разорвана местными ханами на множество отдельных синдикатов внутри страны. Каждая самостоятельная территория получала сохраняла название Орда, но к ней прибавлялась еще и географическое местонахождение этого ханства. Самым крупным осколком великой Золотой Орды, была Большая Орда. Именно ею и управлял хан Ахмед. Летописцы говорят о том, что для похода на Москву Ахмед собрал все имеющиеся у него войска. Буквально все мужское население Орды было созвано для похода на Москву.

Почему же случилось противостояние, которое ознаменовало великое стояние на реке Угре? И почему это случилось именно в 1480 году? Ответ на эти вопросы прост. Лучшего момента для похода на Москву у хана Ахмеда могло больше и не быть. Ведь именно в это время князь московский Иван 3 находился в ссоре со своими братьями Андреем и Борисом, которые угрожали уходом своего войска на службу к князю литовскому Казимиру. В это же время Казимир со своим войском вторгся на территорию Пскова. В результате в случае нападения хана Ахмеда, князь Иван 3 грозился увязнуть не только в войне с ним, но и с князем литовским, и со своими братьями, желавшими укрепить свою власть в стране.

Подготовка сторон к сражению 1480 года

С весны 1480 года по всей земле русской стали собирать сильно е войско, которое бы смогло противостоять численности войска хана Ахмеда. Иван 3, понимая что воевать придется не только с ханом Ахмедом, но и с князем казимиром, занялся поисками союзника. Таким стал хан крымский Менги-Гирей. Он обещал, что в случае нападения на Русь ордынцев и литовцев, хан крымский введет свои войска на территорию Литовского княжества, тем самым вынудив Казимира вернуться в свои владения. После этого Иван 3 заключил мир с братьями, которые предоставили ему свои войска, для совместной борьбы с ханом Ахмедом. Случилось это 20 октября, когда стояние на реке Угре 1480 года уже шло.

Ход великого стояния на реке Угре

В августе 1480 года по Руси прошла весть о том, что Ахмед с огромным войском движется к южным границам Руси, но оно двигалось не на север, а западнее, что говорило о намерении хана Ахмеда атаковать Русь со стороны литовцев, чтобы те могли помочь ему войсками.

Только в начале октября 1480 года войско ордынцев подошло к границам Руси и началось великое стояние на реке Угре. Русское войско находилось в районе Калуги, в городке Кременец, откуда могло своевременно реагировать на все передвижения врага, а также перекрывало путь на Москву. Такое положение войск позволяло воеводам князя Ивана 3 оперативно реагировать на любые маневры легкой конницы хана Ахмеда.

Стояние на реке Угре 1480 года продолжается. Русские войска не стремятся перейти в атаку. Войска Большой Орды ищут, но до определенного времени безуспешно хорошие броды для форсирования реки. Большинство бродов, которых было на реке Угре достаточное количество, не были пригодны для форсирования реки конницей, поскольку пологие берега давали явное преимущество русской армии. Для перехода подходило только место недалеко от устья Угры, где и стояли противник. Иван 3 не торопит битву еще и соображениям того, что с каждым днем у армии Ахмеда заканчивается продовольствие и сено для лошадей. Кроме того приближалась зима, что также должно было сыграть за русских.

После неудачных попыток перейти Угру вброд хан Ахмед стал ждать холодов, чтобы перейти реку по льду. В результате практически весь октябрь 1480 года продлилось великое стояние на реке Угре. Но уже к 22 октября река Угра стала покрываться коркой льда. Зима в тот год наступила раньше обычного. Князь Иван 3 принял решение отойти к городу Боровск и там дать врагу решительный бой.

26 октября 1480 года Угра встала. Русские ждали атаки ордынцев в любой момент, но она все так и не последовала. 1 ноября 1480 года русские разведчики принесли в Боровск весть о том, что армия хана Ахмеда отступила и отправилась назад в степь. Так завершилось великое стояние на реке Угре. Вместе с ним завершилось и ордынское иго на Руси.

Исторические обстоятельства

Период истории России, когда русские земли находились под гнетом Золотой орды, начался в XIII веке с нашествия монголо-татар и длился более двухсот лет. Он завершился великим стоянием на Угре 1480 года, а в результате — триумфальной победой русских дружин без активных действий с обеих сторон. Это событие, незаслуженно забытое, соизмеримо по своей значимости с Куликовской битвой.

Главные лица

Одним из участников сражения стал Ахмат, сын хана Кичи-Мухаммеда. Он установил свое ханство над Большой ордой, ставшей золотоордынской преемницей, в 1471 году. Это была обширная область, охватывающая на карте земли между Волгой и Днепром и доходящая до предгорий Кавказа. Первый поход на Русь молодой хан предпринял через год после начала своего правления, но в итоге был вынужден отступить. Дружина московского княжества не позволила ордынцами переправиться через Оку, и Ахмат понял, что его войско еще не в том состоянии, чтобы участвовать в большом сражении.

Вторым участником стояния на реке Угре был Иван III, один из средних сыновей Василия Темного и правнук Дмитрия Донского, занимающий московский престол с 1462 года.

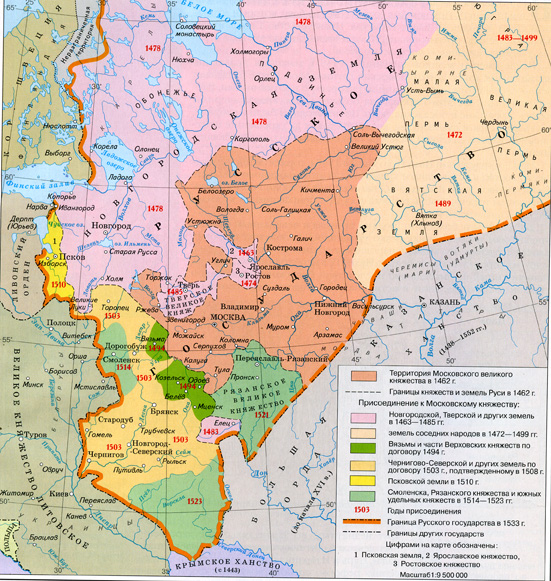

Целью его правления было избавление от монголо-татарского ига и постепенное объединение удельных княжеств Северо-восточной Руси в единое централизованное государство со столицей в Москве.

Княжества, подчинившиеся московскому:

После объединения Иван III провозгласил себя государем всей Руси. Историки считают, что этот царь был отличным дипломатом и переговорщиком, но не отличался личным мужеством. Об этом свидетельствуют факты о его переезде в Коломну при какой-либо угрозе в сторону Москвы. В частности, во время первого похода Ахмата Иван тоже пребывал в этом городке, а не стоял во главе войска, выставленного против татар.

Некоторое время после 1472 года отношения между Русью и Ордой имели неопределенный характер.

Предпосылки события

Последнее сражение, которое в результате привело к полному падению ордынской власти и освобождению русских земель от ее гнета, началось через сто лет после битвы на Дону. Но к тому моменту политическая обстановка сложилась совсем не в пользу Ивана III.

Причины стояния на реке Угре:

К концу XV века Золотая Орда уже не имела такого влияния на Русь, как прежде. Она утратила свой статус и целостность, распавшись на отдельные части, самыми влиятельными из которых стали Казанское и Крымское ханства, Большая и Ногайская Орда. Эти осколки были разобщены и погрязли в междоусобицах, их казны опустели. Русские войска все чаще вступали в схватки с монголо-татарами, а в 1476 году Иван III отказался выплачивать ордынцам дань.

Самым большим и мощным осколком Золотой Орды оказалась Большая орда, где правил хан Ахмат. Он планировал совершить новый набег на русские земли, чтобы проучить москвичей и пополнить свою казну, потребовав полную выплату дани за несколько лет. Сперва Ахмату мешали это сделать сражения с Крымским ханством, но как только наступило затишье в их противостоянии, стало понятно, что хан готовит поход на Москву — он собрал практически всех мужчин Большой орды в свое войско.

О подготовке свидетельствовали и появившиеся в конце мая 1480 года в районе реки Оки небольшие разведывательные отряды.

Внешние и внутренние причины

К середине этого же года русское государство оказалось окружено врагами. В северную часть страны в районе Пскова вторгся и захватил немалые территории Ливонский орден во главе с магистром фон дер Борхом. На юго-западе появилась угроза вторжения со стороны Польского короля и главы Княжества Литовского Казимира IV, а на востоке Русь граничила с недружественным Казанским ханством.

Смута охватила и внутренние земли. Новгородские бояре надеялись с помощью ливонцев и литовцев выйти из-под власти московского государя, а в самой Москве подняли мятеж Андрей Большой и Борис Волоцкий — родные братья Ивана. Они потребовали увеличить территории своих уделов, отдать часть власти над государством и грозились увести свои дружины под крыло польско-литовского владыки Казимира IV, пообещавшего союзную поддержку ордынцам.

Ахмат, объявивший себя единственным законным наследником Золотой Орды, посчитал такое положение дел наиболее благоприятным для захвата Москвы, поскольку понимал, что Ивану придется вести военные действия не только с монголо-татарами, но и с литовскими войсками.

Подготовка сторон к сражению

Фактически около года перед началом стояния обе враждующие стороны вели подготовку к сражению. Некоторые бояре советовали правителю не воевать с ордынцами, а спасаться бегством, другие поддерживали его в решении отстоять свое княжество. Весной 1480 года Иван начал собирать большие силы со всей русской земли, которые не уступали бы по численности войску хана Ахмеда.

Московский князь понимал, что если ему придётся воевать еще и с войсками Княжества Литовского, то ему необходим союзник.

Такой нашелся в лице крымского хана Менги-Гирея, который пообещал в случае вступления в войну литовцев ввести свои войска на их территорию, чтобы Казимиру пришлось возвратиться в свои владения.

Действия Ивана III

Коалиция с Крымским ханством создавалась московским посольством во главе с князем Звенигородским-Звенцом. Договор о взаимопомощи был подписан в Бахчисарае и имел оборонительно-наступательное значение в сторону Казимира IV и оборонительное в отношении Ахмата.

Однако Менгли-Гирей был слабым союзником, что не позволяло надеяться обойтись без военных последствий, поэтому Иван озаботился мерами по обороне границ страны.

В районе южных границ было построено несколько линий оборонительных сооружений, уходящих вглубь защищаемых территорий, объединенных таким понятием, как Засечная черта. Она объединила несколько укрепленных городов, между которыми располагались многочисленные засеки (сооружения из срубленных ветвей и деревьев) и земляные валы. Стратегически целесообразно использовались все географические особенности местности. Основные оборонительные линии проходили вдоль Оки и более мелких рек, были задействованы овраги и болота.

На Засечной черте была организована служба охраны. Обязательную повинность на рубеже выполняли крестьяне, которых по очереди направляли из ближних и дальних деревень. Предполагалось, что в случае нашествия Орды крестьянское пешее ополчение сдержит первый натиск врага и сможет продержаться до прихода основных сил.

На помощь постоянным войскам были направлены:

После этого и братья Ивана заключили с ним мир в октябре 1480 года и отправили в распоряжение общего войска свои дружины для совместных сражений с ордой хана Ахмеда.

Передвижения ордынцев

Своевременное прибытие главных русских сил на оборонительные рубежи не позволило преодолеть Ахмату течение Оки в месте, где находился кратчайший путь к Москве. Хан принял решение свернуть в сторону литовских владений, где надеялся решить такие задачи:

Но маневр Ахмата был разгадан, и возникла необходимость в передислокации дружины Ивана III.

Новые задачи

Основные силы было решено выдвинуть ордынцам наперерез — на берег Угры в районе Калуги, туда же направлялось и все подкрепление. Главной задачей русского войска было опередить силы Ахмата, потому что иначе ему грозили такие опасности:

На чрезвычайном совете, проведенном с участием членов семьи Ивана и глав православных епархий, было принято решение о переводе Москвы и других городов на осадное положение и частичной эвакуации жителей приокских поселений. Для усиления войска была объявлена дополнительная мобилизация, а отвлекающими маневрами занимались отряды конницы, совершающие вылазки на территорию Орды.

3 октября Иван прибыл в город Каменец к полкам, поставленным охранять правобережье Угры. Путь на Москву был прикрыт силами, растянутыми на 50 км вдоль реки. Формально командовал войсками Иван Молодой, но при нем был его дядя Андрей Меньшой и проверенные воеводы Данила Холмский, Семен Ряполовский-Хрипун и Данила Патрикеев-Щеня.

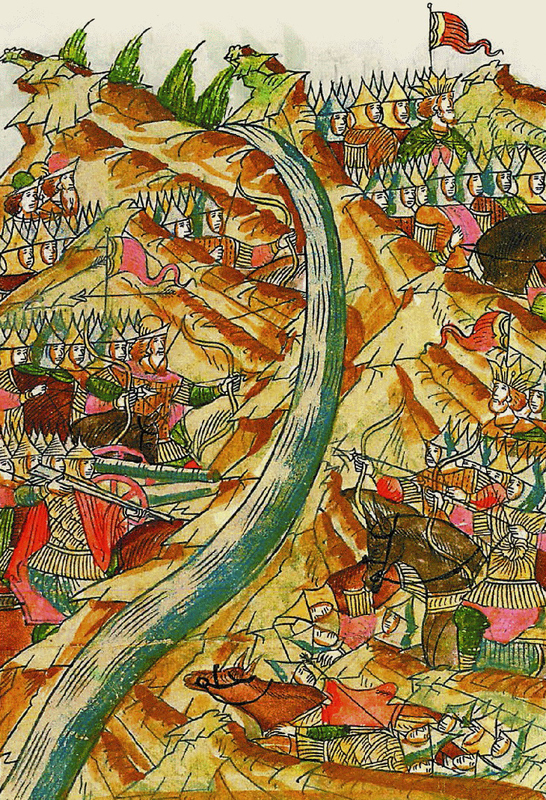

Военные особенно защищали места, удобные для переправы. Там были возведены заставы, гарнизон которых состоял из пехоты и «огненного наряда» — лучников и артиллеристов. Конница занималась связью между оборонительными укреплениями и совершала вылазки на другой берег. Летописи отмечают широкое применение русским войском разных видов огнестрельного оружия: пищалей и так называемых тюфяков, стрелявших каменным или металлическим дробом на небольшие расстояния.

Ход стояния на Угре

Ахмат со всеми своими силами остановился недалеко от Калуги, чтобы дождаться союзных войск Казимира.

Но те так и не появились: внутренние проблемы и исполнение договора между Иваном и Менгли-Гиреем помешали ханскому союзнику. В итоге ордынцы решают действовать самостоятельно и 6 октября начинают стягивать свою армию к побережью Угры. Через два дня состоялось сражение за переправы, продлившееся четверо суток. Это считается началом стояния.

И действительно, русским войскам пришлось передислоцироваться и занять позиции у городка Боровск, чтобы на всякий случай перекрыть подступы к Москве с двух сторон и иметь возможность переместиться к среднему течению Оки.

Местность здесь была лесистой, что затруднило применение главной ударной силы Ахмата конницы, если бы хану все же удалось преодолеть водный рубеж. Но ордынцы более не пробовали наступать, а 6 ноября начали отвод своих войск от Угры.

Известие об отходе вражеских войск московский правитель получил 11 ноября 1480 года. Эта дата считается днем окончания месячного противостояния русских и ордынских войск. На уставших и подавленных воинов во время отступления напали ордынцы других ханов. В одной из стычек Ахмат был убит, и его орда тут же распалась. Так бесславно закончилась последняя попытка снова подчинить себе русские земли. Можно сказать, что стояние на Угре — это ликвидация ордынской зависимости.

Великое стояние на реке Угре 1480 г.: причины, ход событий и итог

В 15-м веке два противоборствующих войска сошлись на берегах реки. Это историческое событие, известное как стояние на реке Угре, случилось в 1480 году, когда, казалось бы, уже не было монголо-татарского ига.

Заложники обстоятельств

Ко времени этого события Московским княжеством уже 18 лет правил Иван Васильевич (Иван III), оставшийся в истории как объединитель земель русских во главе с Москвой. Его соправителем в те годы был сын, Иван Молодой.

Именно сын Ивана Васильевича стал во главе русского войска, которое выстроило свои ряды на берегах реки Угры.

Более того, князь Иван Васильевич, отказавшись признавать власть ордынского хана, потоптал ханскую басму (печать ноги хана), посланную для поклонения русским. Князь разодрал басму и выгнал послов, изрядно побив их.

Этого хан Ахмат не мог простить московскому князю и затаил желание отомстить и сломить сопротивление гордого правителя.

Коварный план хана

Время для нападения, по расчетам хана, было самое удачное.

Московское княжество неспокойно: младшие братья Ивана Васильевича подняли мятеж против него; западные границы Руси атаковал Ливонский орден; германцы пытались захватить Псковское княжество. С восточной стороны угрожал Казанский хан, а на юго-западе стояли для вторжения войска польского короля и литовского князя.

Поэтому ордынский хан Ахмат поспешил выступить против своенравного московского князя. Однако он не рассчитывал на то, что некоторые ханства выступят на стороне Ивана III и тому удастся собрать внушительное войско.

Действующие лица

Фактическим главнокомандующим русского войска был князь Данила Холмский, хотя номинальным числился Иван Молодой. Среди опытных военачальников на стороне русичей были князья Волоцкий, Углицкий с дружинами, Звенигородский с диверсионным отрядом, другие храбрые и опытные военачальники.

В союзнических дружинах оказались войска князя Тверского, крымского хана Гирея, с которыми была договоренность до нашествия.

Хану Ахмату удалось собрать огромное войско в 80-90 тысяч сабель. Кроме того, Ахмат рассчитывал на помощь литовских войск, но расчеты эти не оправдались, так как на Казимирские владения напали крымчаки Гирея.

Преимущество дипломатии

В подготовке к отпору нашествия Иван Третий проявил себя искусным дипломатом. Ему удалось склонить на свою сторону и мятежных князей, и бывших противников.

Однако Иван III разгадал планы хана и перебросил большую часть войск в район Калуги для перекрытия переправы ордынцев. Сам же на три дня отбыл в Москву. Он организовал создание оборонительных сооружений, эвакуацию женщин и детей, спрятал великую княгиню с детьми и государеву казну. Отдал распоряжения об эвакуации жителей приокских городов на случай прорыва врага.

Направил в города стрелецкие отряды для обороны и, помирившись с младшими братьями, получил их поддержку.

В это же время хан Ахмат притормозил передвижение войск и встал близ Калуги, чтобы, дождавшись поддержки военных сил Казимира, двинуться всем вместе на противоположную сторону Угры.

У кого нервы крепче

Серьезная подготовка и желание дать отпор татарскому войску объединили князей и воевод. Русские дружины встали на защиту вдоль побережья Угры на 60 верст.

Зорко следила пехота за неприятелем, не давая переправиться ордынским войскам, мешая им и удерживая ключевые позиции. Кроме того, активно действовали конные разъезды, они обеспечивали связь между русскими отрядами, ловили лазутчиков, оказывали отпор конным отрядам неприятеля при попытке прорваться на территорию русичей.

Ставка Великого князя Ивана Третьего находилась недалеко от основного войска, всего в 50 верстах в городе Кременец, что обеспечивало оперативное и эффективное руководство дружинами во время стояния на реке Угре.

Берег левый, берег правый.

Кто лучше подготовился к военным действиям, показали дальнейшие события.

Шпионы донесли хану Ахмату о прибытии Ивана III в Кременец. Через три дня Ахмат решил наступать.

Но все попытки перейти Угру в начале октября оказались бесполезными. Русские оказали серьезный отпор ордынской коннице: били из пищалей, тех, кто тонул, беспощадно добивали из тюфяков.

А вот татарские лучники, страховавшие переправу своей конницы, оказались бесполезны, они не могли достать до противоположного берега реки, где стояли в обороне княжеские дружины.

Битва на реке Угре за переправу шла четверо суток.

Многотысячное войско ордынцев бесполезно несло потери, им так и не удалось захватить русский берег реки и смять оборону.

Поняв, что быстрый натиск не удается, хан решил встать лагерем у Лузы, отойдя на несколько верст от берега.

Морозы в помощь

Начались переговоры. Иван III тянул время, отправив для переговоров в качестве посла неуступчивого и упрямого Ивана Товаркова. В ответ на требование хана выплатить задолженность за все годы неплатежей Товарков дал категорический отказ и не согласился на возобновление дани.

Переговоры провалились, но время было выиграно, на помощь русским дружинам подоспели свежие войска князей Бориса Волоцкого и Андрея Большого.

А зима в тех краях ранняя. Наступление морозов заковало реки, открыв тем самым ледяной путь неприятелю на Русь.

Объединенное русское войско, сменив оборонные позиции, отодвинулось к Боровску.

Но ордынцы оказались не готовы к зиме, у них не было теплой одежды, достаточного корма для коней и овечьих отар для пропитания войска. Ведь они рассчитывали на быстрое нашествие и не запаслись тыловыми обозами.

Узнав, что русские отошли вглубь своей территории и заманивают в гиблые зимние просторы ордынцев, хан Ахмат тоже отвел части, а в ноябре повернул Орду восвояси. Так и ушли не солоно хлебавши. Великое стояние на Угре закончилось.

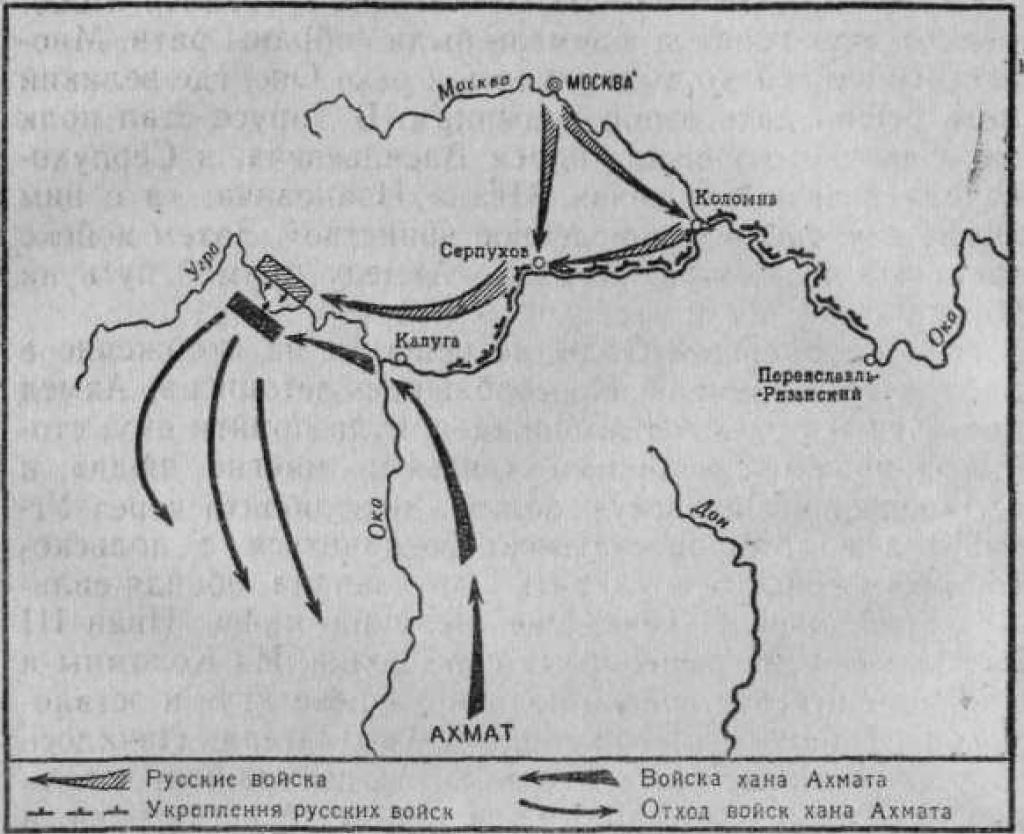

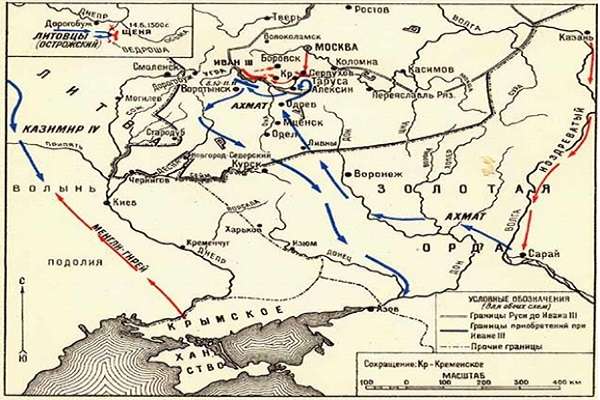

Передвижение войск отражает эта карта.

Окончательное свержение ига

Итогом Великого стояния на реке Угре стало не только фактическое, но и формальное свержение ига. От него Русь страдала около 250 лет.

Историческое событие на Руси 1480 года значительно и тем, что сопротивление объединило разобщенные до того княжества, подтвердив необходимость создания центра формирующегося государства.

Великое стояние на реке Угре 1480 года дало не только военную, но и политическую победу над монгольским государством, стало последней попыткой Орды покорить русских. Первые шаги к объединению земель и военных сил были сделаны, а сильное государство, способное противопоставить неприятелю подготовленное и вооруженное войско, заставит сто раз подумать перед нападением.

Объединение вокруг Москвы удельных княжеств стало толчком к формированию сильного русского государства.

Великое стояние на реке Угре в 1480 году: причины и итоги

Решающим событием в свержении монголо-татарского владычества над Русью стало стояние на реке Угре 1480 года. Продолжительное по времени, но не окрашенное яркими военными победами, не отмеченное многочисленными жертвами, оно по праву занимает одно из центральных мест в отечественной истории.

Предпосылки события

К этому времени Великим князем Московским уже 18 лет был Иван III Васильевич – правнук героя Куликова поля Дмитрия Донского.

В год стояния на Угре Иван III правил не единолично, его соправителем с 1470 или 1477 (по разным источникам) был сын, Иван Молодой.

Именно Иван Молодой стал номинальным главой Русского войска, сопровождал его брат отца Андрей Меньшой.

Причины, приведшие к стоянию на берегу реки Угры, формировались на протяжении ряда лет.

Несколькими годами ранее, в 1472 или 1476 году, Москва прекратила платить дань Орде. Затем Иван Васильевич отказался далее признавать власть хана, даже «побил» посольство и потоптал ханскую басму. Ахмат не мог простить неповиновения и прямого сопротивления. Чтобы понять, в каком сложном для обеих сторон году произошло последнее нашествие, посмотрим на положение нашей страны.

В 1480 году сложилась благоприятная ситуация для Орды и сложная для северо-восточной Руси:

Князь Иван III вынужден был предпринять активные дипломатические ходы и разработать военно-тактические приемы, потому что отказаться от вооруженного столкновения он не мог:

Это интересно! Когда произошло антиордынское восстание в городе Твери

Участники Стояния на Угре

В последний раз лицом к лицу объединенные воинские части Северо-Восточной Руси и конница Большой Орды, встретились на берегах рек Оки и ее притока Угры.

Участники стояния на Угре в 1480 году с русской стороны:

Союзники Ивана III:

Это интересно! Как выглядели и кто такие кочевые печенеги

Хан Ахмат выступил всеми наличными силами Большой Орды, создав крупнейшее за многие десятилетия войско – 80–90 тысяч сабель. Летописи упоминают об участии в походе кроме ханского племянника Касима еще шести других царевичей, чьи имена история не сохранила.

Ахмат ожидал помощи Великого князя Литовского Казимира, но тот был занят внутренними проблемами, отпором вторжению войска крымчаков Менгли-Гирея в Подолию, в решающий момент татар не поддержал.

Стояние

Стояние на реке Угре 1480 года – цепь военных столкновений, которым предшествовал целый ряд политических демаршей и вооруженных стычек.

Начало

Решающему стоянию на реке Угре предшествовали:

Важно! Стычки показали предполагаемое направление главного удара, основное русское войско расположили недалеко от Коломны и Серпухова.

Также предпринимались шаги к примирению с мятежными князьями, велись переговоры с потенциальными союзниками.

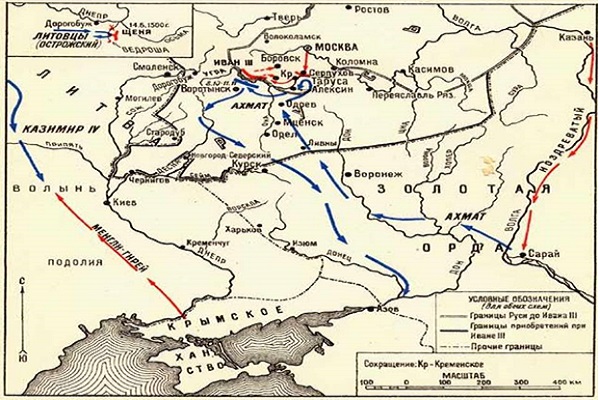

Потерпев неудачу в форсировании реки Оки, Ахмат предпринял обходной маневр: пройдя вдоль Засечной линии, вошел в пределы Литвы, там достиг окского устья небольшой (по сравнению с самой Окой) реки Угра.

Пологие берега и небольшая ширина речки, не более 140 м, делали ее привлекательной с точки зрения переправы и наступления.

Разгадав замысел врага, Иван Васильевич отправил сына с большей частью войска к Калуге на берег Угры, сам отбыл в Москву для переговоров и организации обороны города.

Передвижение войск, предшествующее началу стояния на реке Угре, иллюстрирует карта, приведенная ниже.

Это интересно! Нашествие Батыя — 1237 год: страшное событие на Руси

В Москве

Ряд историков склонны видеть в этом отъезде князя Ивана из войска нерешительность, даже проявление трусости.

Другие исследователи указывают на внушительный послужной список, подчеркивают краткосрочность пребывания в столице – всего три дня, множество неотложных задач, которые Иван сумел решить за это время:

Расстановка сил

Пехотные отряды следили за переправами на Угре, удерживали ключевые позиции. Конные мобильные разъезды осуществляли оперативную связь между частями, вылавливали шпионов, пытавшихся проникнуть в расположения, быстро реагировали на угрозы вражеской конницы при попытках прорыва.

Ставка Великого князя расположилась в 50 верстах от Угры, в городке Кременец, что позволяло оперативно управлять войсками.

Бои за переправы через Угру

Через три дня после прибытия Ивана III в Кременец Ахмат решился наступать, узнав, что Менгли-Гирей вторгся в Подолию, Нур-Девлет угрожал Сараю. Казимир IV помощи не предоставил, потому что отвлекся на крымского хана.

Попытки переправиться через Угру 6–8 октября не принесли успеха. Русские воины били из пищалей, тонущих ордынцев добивали из тюфяков. Татарские лучники с противоположного берега не могли «достать» обороняющихся, подавить сопротивление привычным для них способом.

Начиная с 8 октября оборона переправ продолжалась четверо суток. Многотысячному воинству ордынцев не удалось зацепиться за русский берег Угры. Хану пришлось отойти на пару верст, встать лагерем у Лузы.

Переговоры

Стояние на Угре продолжилось переговорами. Хан требовал признать власть Большой Орды, выплатить задолженность за все годы, когда дань не платилась.

Иван, внешне проявляя готовность к переговорам, просто тянул время:

Переговоры ни к чему не привели, но за это время подоспели полки князей Андрея Большого и Бориса Волоцкого.

Тем временем приближалось наступление морозов. Замерзшие реки, дороги открывали торный путь татарам на Русь, объединенные московские войска вынуждены были сменить позиции, отодвинувшись к Кременцу, далее к Боровску.

Однако морозы заставляли и ордынцев Ахмата повернуть вспять: отсутствовала теплая одежда, в полный рост вставал вопрос снабжения фуражом конницы и многотысячных овечьих отар, которых привели в обозе для обеспечения питания войска.

Это интересно! Династия Рюриковичей: генеалогическое древо рода с годами правления

Простояв на берегу реки Угры еще несколько дней, Ахмат начал постепенно отводить свои части, а в начале ноября окончательно повернул в Орду.

Передвижение войск отражает эта карта:

Великое стояние: итоги и следствия

Итоги стояния на реке Угре значительны. Угорщина стала последним походом, предпринятым ордой против северо-восточной Руси. Итог – фактическое и формальное свержение монголо-татарского ига, под которым страна провела около 250 лет.

Москва выстояла в политической борьбе, объединила силы множества до того разобщенных русских княжеств, подтвердив положение центра зарождающегося государства.

Решающее значение: в ходе цепи событий, вошедших в историю под наименованием стояние на реке Угре или Угорщина, одержана не только военная, но окончательная политическая победа над монгольским государством.

Стояние на реке Угре при князе Иване III, согласованные действия удельных князей положили начало формированию единого государственного образования вокруг Москвы.

Важно! Анализу противостояния русского и татарского войск на окских рубежах посвящены труды историков.

Для современников, интересующихся свершениями предков, предоставляют свои ресурсы интернет-издания, в том числе Википедия: различные аспекты стояния на реке Угре описывают несколько статей свободной энциклопедии.

Краткое содержание стояния на Угре можно описать так.

Конница Ахмата, последнего хана Золотой Орды, пошла походом на Русь с целью принудить к продолжению уплаты дани, признанию подчинения.

Не сумев взять Тарусу и Алексин, через Литву хан прошел к Калуге.

Здесь ожидал, но не получил помощи союзника Польского и Литовского властителя Казимира IV, зато до него дошли сведения о вторжении в Нижнее Поволжье крымчаков, после чего Ахмат решился на переправу.

Иван III во главе объединенного войска, в союзничестве с младшими братьями, князем тверским, и крымским ханом Менгли I Гиреем удержал переправы и вынудил Ахмата отказаться от дальнейшего продвижения.

Стояние 1480 года стало последней попыткой ордынцев покорить Русь, раздробленные ранее удельные княжества сделали первые шаги к объединению вокруг Москвы и созданию единого государства.

Полезное видео

Подведем итоги

Более известная битва на Куликовом поле стала лишь переломным этапом в борьбе против двухвекового ига, переходом от пассивного к активному сопротивлению. Закончилось оно на берегах невеликой русской речки Угры в 1480 году. Следствием стояния на реке Угре стала военная и политическая победа Москвы.