Что было целью жизни ломоносова

Образовательный сайт

Михаил Ломоносов (литература) был не только гениальным стихотворцем, но и прогрессивным ученым. Жизнь Михаила Васильевича Ломоносова была посвящена науке, познанию мира и самого себя.

1. Где учился Ломоносов? Каких научных областей коснулись его исследования и какими талантами он был щедро одарен?

Ломоносов учился в престижных заведениях своего времени. Сначала в Славяно-греко-латинской академии, а затем – в Германии. Это позволило ему получить доступ к разным научным знаниям и открыть свою гениальность.

Великий ученый изучал:

Таланты гениального просветителя заключались в способности быстро и глубоко проникать в суть природных явлений. Он был выдающимся художником и стихотворцем. Особенно отличился Ломоносов в химических исследованиях. Он даже получил профессорское звание – высшее звание, которое может получить ученый.

Жизнь Михаила Васильевича Ломоносова полна удивительных событий и фактов, которые заслуживают внимания.

Какие из его произведений Вам известны? О чем они?

Ломоносов был гениальным просветителем. Свои мысли он доносил не только через научные трактаты, но и посредством поэтических произведений.

Самые известные его произведения:

Михаил Ломоносов (литература) написал еще много произведений, с которыми обязательно стоит ознакомиться.

2. Какие черты характера Ломоносова помогли ему стать рядом с великими учеными мира?

Ломоносов стал великим просветителем и ученым, а также признанным деятелем искусства, поскольку имел такие качества характера:

Ломоносову помогало добиться успеха и способность строить необъятные замыслы – стремление постичь непостигаемое.

Жизнь Михаила Васильевича Ломоносова была трудной, поскольку он понимал свое одиночество и видел зависть окружающих.

3. Что явилось целью жизни Ломоносова?

Его целью было «Утверждение наук в отечестве». Ученый твердо понимал, что только развитие науки и просвещения позволит России выйти на путь прогресса и войти в эпоху процветания.

Теория «трех штилей» делила все слова русского языка на стилистические группы:

Еще Ломоносов выделил слова простонародные, которые в литературном языке почти не употребляются.

Жанр определялся соотношением количества слов в произведении из разных стилей. Высокие – с преобладанием церковно-славянской лексики, средние – со словами живой речи, низкие – смешение слов живой речи и простонародных слов.

Михаил Ломоносов (литература) не боялся менять устоявшиеся модели и законы.

5. Как назвал Ломоносова А. С. Пушкин?

«Первый наш университет»

«Самобытный сподвижник просвещения»

Жизнь Михаила Васильевича Ломоносова подтверждает эти определения.

6. Прочитайте произведения Ломоносова, расскажите о своих впечатлениях.

При чтении произведений Ломоносова возникают такие впечатления:

Михаил Ломоносов (литература) был выдающимся деятелем науки и искусства. Он стал примером для последующих поколений.

Биография Михаила Ломоносова

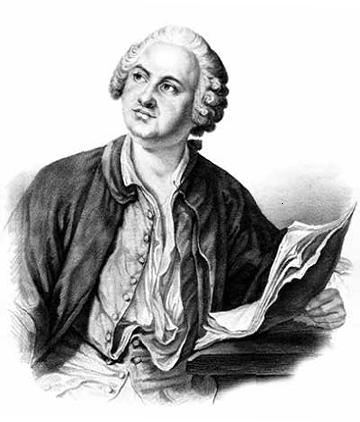

Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) – первый русский учёный-естествоиспытатель, получивший мировое признание, энциклопедист и художник, поэт и филолог, физик, химик, астроном. Работал в области молекулярно-кинетической теории тепла, географии, металлургии, геологии, истории. Ему принадлежит открытие атмосферы у планеты Венеры. Он является основоположником науки о стекле, а также разработчиком проекта Московского университета, который в будущем назвали его именем. Занимался приборостроением, генеалогией.

Основными целями его жизни было развитие российской науки, а также просвещения и экономики. Работал на должности статского советника. В 1745 году получил звание профессора химии. В Санкт-Петербургской Императорской академии наук являлся действительным членом, а также был почётным членом в Королевской академии наук Швеции. Один из самых ярких представителей «универсального человека».

Детство

Михаил появился на свет 19 ноября 1711 года в небольшой деревне под названием Мишанинская, которая принадлежала Двинскому уезду Архангелогородской губернии (сейчас это Архангельская область).

Отец его, Василий Дорофеевич, был родом из поморов (это такая самобытная этнографическая группа населения, которая исторически избежала крепостного права). Мама, Елена Ивановна (девичья фамилия Сивкова), была дочерью просвирницы погоста в Николаевских Матигорах. Семья была довольно зажиточной, принадлежала к черносошным крестьянам. Ломоносовы имели земельный надел, а также суда для рыбного промысла вдоль берегов Мурманского залива, их основными занятиями были ловля рыбы и торговля.

Михаил вспоминал отца как человека очень доброго по натуре, но воспитанного в жутком невежестве. Мальчику повезло на этот счёт больше, он уже с ранних лет обучался грамоте. Учил его местный дьячок. Едва научившись читать, Михаил делал это каждую свободную минуту. У односельчан он брал «Арифметику» Магницкого, «Стихотворную Псалтырь» Симеона Полоцкого и «Грамматику» Смотрицкого. Это были его любимые книги, мальчик знал их практически наизусть и назвал позднее «вратами его учёности». Продолжить обучение дальше – это была самая большая детская мечта Ломоносова.

Детство Михаила протекало спокойно, пока не случилось горе: умерла мама. Она очень рано ушла из жизни, мальчику было всего лишь девять лет. Через год отец женился на другой женщине, Усковой Феодоре Михайловне. Мачеха была не слишком ласковой к Мише, и, чтобы не оставаться с ней, мальчик стал часто ходить с отцом в море на ловлю рыбы.

Они рыбачили в Белом море, доходили до Соловецких островов. Встречались и опасности на их пути, но это только физически закаляло юношу. А ум маленького Ломоносова во время таких промыслов обогащался различными наблюдениями.

В 1724 году умерла мачеха, и вскоре отец женился третий раз. Эта женщина была ещё хуже: завистливая и злая, её бесила страсть молодого Ломоносова к книгам. Родной дом стал для Михаила совсем невыносимым, он постоянно ссорился с новой мачехой.

Учёба

Парень теперь всё время проводил с отцом на промыслах. Вскоре родитель надумал женить сына, но юному Ломоносову этого никак не хотелось, и он прикинулся больным, а в мыслях задумал убежать из дома. Свадьбу отложили, а в конце 1730 года вместе с караваном, идущим с рыбой, Михаил бежал из родных мест. Он заранее всё тщательно обдумал, парень понимал, что есть три места в России, где можно получить хорошее образование – Петербург, Москва и Киев. Его выбор пал на Москву.

Это путешествие действительно было похоже на бегство, потому что он никому ничего не сказал и даже не простился с отцом. Ночью тайно Ломоносов покинул дом, взяв с собою тулуп, две рубахи, немного еды и две книги – всё те же «Арифметику» и «Грамматику», которые сосед, в конце концов, подарил любознательному Михаилу. Караван он нагнал лишь на третий день, попросил у рыбаков разрешения присоединиться к ним и идти дальше вместе. Шли они три недели, и в начале 1731 года Ломоносов прибыл в Москву.

Здесь Михаил не знал ни единого человека, но умудрился устроиться на учёбу в «Спасские школы». Эта Славяно-Греко-Латинская Академия была в России первым высшим учебным заведением. Чтобы быть принятым на учёбу, Ломоносову пришлось пойти на подделку документов, он выдал себя за холмогорского состоятельного дворянина.

В жизни Ломоносова начался довольно сложный период. Во-первых, нищенское существование, ему приходилось выживать на три копейки (алтын) в день. Во-вторых, ему было на тот момент двадцать лет, а в классе с ним учились маленькие дети, которые постоянно насмехались над взрослым одноклассником. Вдобавок ко всему Ломоносову регулярно приходили письма от отца, который то и дело укорял его.

Но все эти невзгоды не могли сравниться с его сумасшедшей тягой к знаниям. Насмешки детей он стойко переносил, и, пока они развлекались в свободное время, он просиживал в библиотеке за книгами. Поведение Михаила было настолько примерным, а учёба успешной, что в скором времени на него обратило внимание руководство школы. За один год ему удалось освоить программу трёх классов. В качестве лучшего ученика школы Ломоносова посылали на обучение:

За границей

В общей сложности Ломоносов пробыл за границей пять лет.

Три года он учился в Марбургском университете. Здесь Михаил занимался со знаменитым немецким учёным-энциклопедистом и философом Христианом фон Вольфом. В этом учебном заведении он обучался таким наукам, как гидростатика, теоретическая физика, механика, аэрометрия, гидравлика. Выучил немецкий, итальянский и французский языки, научился рисованию, фехтованию и танцам. Из выдававшихся ему положенных денег большие суммы он тратил на приобретение книг, именно здесь за границей Михаил начал собирать свою библиотеку из произведений современных и античных авторов. Помимо естественных наук Ломоносов много времени уделял литературным занятиям.

Затем в течение года он жил и учился во Фрайберге, где занимался с немецким металлургом, химиком и врачом Генкелем. Это был жёсткий, строгий и педантичный человек. Занятия в основном носили практический характер, Михаил с товарищами по учёбе много ездили по рудникам и металлургическим заводам, знакомились с подъёмными машинами и приспособлениями для укрепления шахт. Однако обучение осложнялось тем, что Генкель поручал студентам выполнять черновую работу, а Ломоносов отказывался, у него начались ссоры с преподавателем.

Вдобавок ко всему жизнь Михаила и его товарищей за границей была всё бедственнее, потому что Академия наук нерегулярно высылала средства на содержание, студентам часто приходилось жить в долг. Когда Генкель перестал одалживать студентам деньги, Ломоносов окончательно с ним рассорился и покинул Фрайберг.

В 1740 году он оставил своим товарищам книги, забрал с собою лишь небольшие весы с гирьками и уехал в Лейпциг. Там он хотел встретиться с русским посланником Кейзерлингом, чтобы тот помог Ломоносову уехать в Россию. Посланника не оказалось в Лейпциге, и Михаил ещё год провёл в переездах по Европе, предпринимая попытки вернуться на родину. Хорошо, что к тому времени Ломоносов женился на дочери квартирной хозяйки, у которой студенты остановились по приезду в Марбург в 1736 году. Ему хотя бы было, где жить и что кушать. В 1741 году Михаил вернулся в Россию.

Жизнь и работа в России

Летом 1741 года, после возвращения на родину, Ломоносова направили изучать естествознание под руководством профессора Амману. Никакого жалования ему на период обучения не полагалось. Чтобы как-то выживать, Михаил для Минерального кабинета Кунсткамеры составлял каталог окаменелостей и минералов. Также написал две диссертации по химии и физике в надежде, что их рассмотрят, одобрят и он получит авторский гонорар.

Но его диссертации лежали мёртвым грузом, так как канцелярией Академии наук руководил тогда немец Шумахер, а он способствовал продвижению своих соотечественников.

К счастью Ломоноса, в ноябре 1741 года началось правление императрицы Елизаветы Петровны, Михаил решился написать к ней прошение о присуждении ему должности. И уже в начале 1742 года он был назначен адъюнктом физического класса, получил квартиру на две комнаты, свечи, дрова и 360 рублей годового жалования.

В 1745 году после защиты диссертации «О металлическом блеске» Ломоносов получил звание профессора химии.

В 1749 году при Академии наук проходило торжественное собрание, на котором Ломоносов произнёс своё знаменитое «Слово похвальное императрице Елизавете Петровне». С этого времени Михаил имел успех при дворе, сблизился с фаворитом императрицы Шуваловым И. И., а сама Елизавета Петровна пожаловала учёному мызу Усть-Рудица и четыре окрестные деревни, где он обустроил фабрику мозаики.

В 1757 году Ломоносов стал членом канцелярии Академии наук. Одновременно с этим была опубликована одна из самых известных его работ «Слово о рождении металлов от трясения земли».

В следующем 1758 году он стал управлять в Академии географическим департаментом и начал составление нового «Атласа России».

1759 год ознаменовался в его жизни выходом «Рассуждений о большой точности морского пути». Здесь учёный описал новые изобретённые им приборы, с помощью которых можно будет определять широту и долготу.

В 1761 году вышел его научный трактат «О сохранении и размножении российского народа».

Огромное значение для развития российской науки имели его работы:

Скончался великий учёный в возрасте 53 лет от воспаления лёгких. Это произошло 19 апреля 1765 года. Его похоронили в Александро-Невской лавре.

Личная жизнь

Когда двенадцать лучших студентов были направлены от Академии наук в Германию, они поселились в доме, в котором овдовевшая хозяйка Елизавета-Кристина Цильх сдавала комнаты и таким путём зарабатывала на жизнь. Здесь Ломоносов познакомился с дочерью квартирной хозяйки Елизаветой, она была младше его на девять лет. Любовные отношения между ними завязались не сразу, Михаил долгое время присматривался к девушке, пристально за нею наблюдая.

Но к концу 1739 года, когда студентам нужно было переезжать из Марбурга во Фрайберг, Елизавета уже была беременна от Ломоносова. У них родилась девочка Екатерина, но так как ребёнок появился до свадьбы, то считался незаконнорождённым. Весной 1740 года Ломоносов женился на Елизавете Цильх по реформатскому обряду, венчать их немецкая церковь отказалась из-за разной веры.

На момент отъезда Михаила из Германии в Россию его жена была беременна вторым ребёнком, а также тяжело заболела её мать. Елизавета осталась в Марбурге. В декабре 1741 года у супругов родился мальчик, при крещении его нарекли Иваном, но младенец прожил всего лишь месяц. Вскоре скончалась и мать Елизаветы. Она долгое время ждала новостей от своего мужа, но Ломоносов в России вообще никому не рассказал, что женился и почти два года не вспоминал о своей семье.

В конце концов, Елизавета обратилась в российское посольство и отправила запрос на поиски своего беглого супруга. Узнав о запросе, Ломоносов не отрицал факта своей женитьбы и стал содействовать тому, чтобы жена с дочкой переехали к нему в Россию.

Семья переехала в Петербург, Елизавета приняла православие, супруги обвенчались. Но осенью 1743 года их настигло очередное горе: умерла их первая дочь.

Спустя шесть лет, в 1749 году, у Ломоносовых родилась дочь Елена. В будущем она вышла замуж за домашнего библиотекаря Екатерины II Константинова А. А., родовая линия и фамилия Ломоносовых на этом пресеклась.

Универсальный гений. Михаил Ломоносов.

Великий русский ученый Михаил Ломоносов появился на свет 306 лет назад на одном из островов Северной Двины. Его детский плач впервые услышали в маленькой деревне Мишанинской, неподалеку от города Холмогоры.

Мальчику было суждено совершить легендарное путешествие в Москву, чтобы сделать знаковые открытия и внести неоценимый вклад в отечественную культуру.

Сбежал со свадьбы

Будущий прославленный химик родился в семье черносошного крестьянина Василия Дорофеевича Ломоносова. Впоследствии ходило много слухов о том, что Михаил является сыном самого Петра I. Это предположение легко опровергается тем фактом, что царь был в тех краях в последний раз в 1702 году, в то время как будущий ученый появился на свет в 1711 году.

Отец Ломоносова, как и большинство жителей тех мест, прокормить себя и свою семью исключительно за счет земледелия не мог. Ему пришлось заняться морским промыслом, для чего было сооружено внушительных размеров парусное судно. На нем он выходил в Баренцево и Белое моря. Также он занимался перевозкой грузов. Маленький Михаил Ломоносов, достаточно окрепший к 10 годам, стал выходить юнгой вместе с отцом на рыбный промысел. Детские впечатления от охоты и рыбалки оставили впечатление в мальчике на всю жизнь.

К 14 годам Михаил Ломоносов уже грамотно и бегло писал, четко излагал свои мысли. Книги были одной из главных страстей юноши. Тяга к знаниям погнала его в Москву, когда ему только исполнилось 19 лет. К тому моменту отец решил женить своего сына, но тот был резко против брака. Ломоносов-младший сказался больным, свадьбу отменили, а сам он отправился тайно вместе с караваном с рыбой из Холмогор в Москву, где, подделав документы, поступил в Славяно-греко-латинскую академию.

После нескольких лет обучения талантливого ученого как самого успевающего студента отправили в Петербург в университет при Академии наук, основанной Петром I. Её открыли после смерти царя в 1725 году. Этому учебному заведению предстояло стать центром по подготовке русских научных кадров.

Лаборатория и стеклопроизводство

К 20-м годам XVIII века в стране ощущалась острая нехватка подготовленных специалистов в области горнодобывающей промышленности. Чиновники решили отправить на обучение за границу трех русских юношей. Ломоносов вошел в их число спустя полгода после прибытия в Петербург. Начинающему ученому предстояло отправиться в Германию – он стал студентом в городе Марбурге. Здесь Ломоносов освоил несколько языков, а также современные естественные науки и поехал в Фрейберг к преподавателю Иоганну Генкелю, обучавшего юношу непосредственно горному делу. Со своим наставником хороших отношений у студента не сложилось, поэтому в мае 1940 года прилежному, но проявившему характер ученику пришлось вернуться в Марбург.

Поскитавшись еще около года по Германии, молодой ученый вернулся в Петербург. Это произошло в июне 1741 года. Ломоносову повезло и управитель Академии Иван Данилович Шумахер приблизил к себе вернувшегося из Европы ученого.

В обязанности Ломоносова тогда входило составление каталога камней и окаменелостей Кунсткамеры. Одновременно с этим он начал писать свою научную работу «Элементы математической химии» и создал проект своеобразной солнечной печи. В январе 1742 года Ломоносов стал адъюнктом физического класса Академии науки, что давало право присутствовать на собраниях академиков.

В последующие два года ученый создал научную программу в области физики и химии, а также написал несколько диссертаций, в числе которых «О нечувствительных частицах», «О действии химических растворителей вообще» и «О металлическом блеске».

В 1744 году Ломоносов, начав читать лекции по физике студентам академического университета, перевел на русский язык с латинского учебник «Экспериментальная физика» Вольфа. По нему предмет преподавался в дальнейшем во многих университетах России. В это время ученый изучает грозовые и атмосферные явления, предлагает теорию тепловых явлений, а также разрабатывает теорию растворов. Также в сферу его интересов попала русская история и литература.

Став в 1745 году профессором химии, ученый стал добиваться создания химической лаборатории. Её построили спустя три года на второй линии Васильевского острова в Петербурге. Она была возведена во дворе дома, где жил Ломоносов. Также в 1748 году увидели свет его научные работы по физике и химии, где среди прочих был опубликован «Опыт теории упругости воздуха» с изложением созданной Ломоносовым кинетической теории газов.

Ломоносов добился также того, что в деревне Усть-Рудницы, находящейся неподалеку от Ораниенбаума, появилась фабрика цветного стекла. На ней ученый организовал производство различных изделий, которые подходили для создания мозаичных картин.

Ставил профессор и опыты с электричеством – его завораживали наблюдения грозовых явлений. В партнеры себе он взял академика Георга Рихмана, которого, к большому несчастью, в 1753 году убило молнией во время опыта. Эксперименты потребовали прекратить. Ломоносову на публичном собрании Академии наук пришлось прочесть лекции, посвященные пользе электричества.

Открыл университет

В дальнейшем Ломоносов добавил к своей славе работу над новым «Российским атласом», замораживание ртути, а также доказательство наличия атмосферы на Венере.

К середине 1760-х годов ученый, бежавший из родной деревни с тулупом в руках, приобрел признание во всем мире. Он был избран почетным членом Шведской академии науки, такую же должность Ломоносов получил и в Болонской академии наук.

Кандидатуру русского профессора представили и в Парижскую академию, но для этого было уже поздно. Ломоносов сильно простудился в апреле 1765 года и скончался. Он умер у себя дома на Мойке на руках супруги Елизаветы Цилых и единственной дочери Елены. Ученого похоронили на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

«Упрям, как осёл!». Русская культура выросла из упрямства Ломоносова

Мужичий сын

Удивительно, но непримиримый враг Белинского писатель Константин Аксаков в этом вопросе вполне с ним солидарен: «Я воображаю, что наврано о Ломоносове. На это точно надо отвечать диссертацией».

С тех пор утекло немало воды. Но при этом до сих пор находятся люди, которые верят, что Михаил Ломоносов был незаконнорождённым сыном Петра I. Авторы этой байки ссылаются на некие «родовые тетради». Но факты говорят об ином: в последний раз Пётр был в районе Архангельска в 1702 г., а Ломоносов родился в 1711 г. Спору нет, оба они были великие, но даже самых великих мужей от великих отцов вынашивают не 9 лет, а 9 месяцев.

Более живуча полуправда, которая железно ассоциируется с Ломоносовым и которой, к сожалению, знакомство с его личностью часто и ограничивается: «Ломоносов был сыном бедного крепостного крестьянина».

Гукор. Модель. Музей М. В. Ломоносова. Санкт-Петербург

Русский характер

«Открылась бездна, звезд полна

Звездам числа нет, бездне дна».

Ещё одно произведение послужило запальным шнуром настоящего скандала, связанного с Церковью. Святейший синод и раньше был недоволен позицией Ломоносова. Размышляя о создании первого российского университета, он наотрез отказался учредить в нём богословский факультет. Во всём мире богословие считалось чуть ли не основой университетского образования. Но только не в России, где стараниями Ломоносова наука от рождения была светской.

То же самое касается и отечественной истории. Известен эпизод, связанный с Фридрихом Великим, для которого сделали выдержки из ломоносовской «Древней Российской истории». Прусский король был взбешён: «Я знать не хочу истории этих варваров! Я не желаю даже обитать в одном с ними полушарии!» Его желание сбылось, но. парадоксально: русские взяли Берлин, а сам «Старый Фриц» едва унёс от них ноги.

Психологи определяют тип Ломоносова как «учёный романтик». Но, думается, ближе к истине изречение Достоевского про русских мальчиков: «Дайте ему карту звёздного неба, и наутро он вернёт вам её исправленной». В нём виден национальный характер, воспетый Суворовым: «Нам мало одного! Давай нам трёх, шестерых, десятерых! Всех побьём, повалим, в полон возьмём!» И последними словами Михаила Васильевича были: «Я умираю спокойно. Жалею только, что не мог завершить всё, что делал для Родины».

В истории русской науки Михаил Васильевич Ломоносов стал первопроходцем в целом ряде отраслей знания. Гений выходца из семьи рыбаков с берегов Белого моря не знал границ. Чтобы охватить все его научные достижения, не хватит и нескольких томов. Ниже приведены всего лишь несколько заметных достижений человека, заложившего основы великого будущего отечественной науки.

Объяснение природы полярных сияний

«Весьма вероятно, что северные сияния рождаются от происшедшей на воздухе электрической силы. Подтверждается сие подобием явления и исчезания, движения, цвету и виду, которые в северном сиянии и в электрическом свете третьего рода показываются», — писал Ломоносов.

Ломоносов, наблюдавший полярные сияния в детстве, стал первым серьезным ученым, исследовавшим данное явление, и давшим ему достоверное объяснение.

Сегодня полярное сияние определяется как «свечение (люминесценция) верхних слоев атмосфер планет, обладающих магнитосферой, вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра».

Открытие атмосферы у Венеры

6 июня 1761 Михаил Ломоносов наблюдал за редчайшим явлением: прохождением Венеры по диску Солнца. В результате преломления солнечного света в верхних слоях атмосферы возникает тонкий светящийся ореол вокруг планеты. Ломоносов первым интерпретировал явление как доказательство существования атмосферы у Венеры. Впоследствии открытие Ломоносова было подтверждено, а оптический эффект получил название «явление Ломоносова».

Разработка корпускулярно-кинетической теории

После серии научных опытов Ломоносов утверждает, что все вещества состоят из корпускул — молекул, которые являются «собраниями» элементов — атомов. Концепция русского учёного предвосхитила формирование и принципы современной молекулярно-кинетической теории.

Получение твёрдой ртути

В декабре 1759 года Михаил Ломоносов вместе с Иосифом Брауном в ходе опытов получили ртуть в твёрдом состоянии. До этого подобного результата не удавалось получить ни одному учёному в мире. В 1760 году Ломоносов доказал электропроводность и «ковкость» ртути, что стало основанием для отнесения этого вещества к металлам.

Разработка принципов физической химии

Михаилом Ломоносовым были заложены основы новой науки: физической химии. Как писал учёный, «физическая химия есть наука, объясняющая на основании положений и опытов физики то, что происходит в смешанных телах при химических операциях». Ныне физическая химия определяется как наука об общих законах строения, структуры и превращения химических веществ, исследующая химические явления с помощью теоретических и экспериментальных методов физики.

Разработка принципов экономической географии

Ломоносов, возглавлявший географический департамент Академии Наук, ввёл термин «экономическая география», определив её как дисциплину, изучающую хозяйство, природные и трудовые ресурсы страны. Учёным были заложены основы изучения России в рамках экономической географии.

Наука о стекле и создание мозаик

Наука о стекле возникла на стыке физики и химии, став областью физико-химических исследований в рамках физической химии.

Ломоносов разрабатывал не только теорию, но и технологии производства, в частности, основы производства цветных стекол и методику варки смальт. В основанной им мастерской создавались уникальные мозаичные картины, в том числе знаменитая мозаика «Полтавская битва».

Создание «Российской грамматики»

В 1755 году была издана «Российская грамматика» Михаила Ломоносова, одна из первых русских грамматик, выдержавшая 14 переизданий. Ломоносов выделял в российской азбуке 30 букв, определял восемь частей речи, шесть падежей, десять временных форм глагола, три наклонения и шесть залогов.

«Грамматика» Ломоносова стала базой для дальнейшего развития русской филологии.

Реформа русского стихосложения

Вместе с Василием Тредиаковским Михаил Ломоносов стоял у истоков силлабо-тонического стихосложения в России. Силлабо-тоническое стихосложение — это способ организации стихотворения, при котором ударные и безударные слоги чередуются в определённом порядке, неизменном для всех строк стихотворения. В XIX веке силлабо-тоническое стихосложение безраздельно господствовало в русской поэзии, при его помощи были написаны лучшие произведения так называемого «золотого века» русской поэзии.

Введение новых слов в русский язык

Научная деятельность Михаила Ломоносова сопровождалась выработкой новых слов и терминов, которые с лёгкой руки учёного входили не только в научную практику, но и в повседневную жизнь.

Некоторые из слов, появившихся в русском языке благодаря Ломоносову: «атмосфера», «микроскоп», «минус», «полюс», «формула», «периферия», «горизонт», «диаметр», «радиус», «пропорция», «барометр», «манометр», «эклиптика», «метеорология», «оптика», «вязкость», «кристаллизация», «материя», «эфир», «селитра», «сулема», «поташ».

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов