Что было у римлян чего не было у греков

10 распространённых заблуждений о мифах древних греков и римлян

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Мифы Древнего Рима и Древней Греции и сегодня пользуются огромной популярностью. Но при этом существует целый ряд шаблонов и стереотипов о мифологии этих двух древних народов. В этом обзоре мы развенчаем распространённые заблуждения о древних богах и мифах с ними связанных.

1. Греческая и римская мифология не отличаются

Общеизвестно, что в пантеон богов в римской мифологии черпает корни из мифологии греков. Так, прообразом римской Венеры является греческая Афродита, а Юпитер в мифологии греков равнозначен Зевсу. И таких примеров множество. Из-за этого есть мнение, что между мифами древней Греции и древнего Рима нет никакой разницы. Но это не так. Например, римляне считали, что достойная жизнь гарантирует высокий статус в загробной жизни, тогда как древние греки загробную жизнь во главу угла не ставили.

2. У древних греков был единый пантеон богов

Как и многие религии, древнегреческая мифология развивалась и изменялась с течением времени. Ученые считают, что мифы и предания начали развиваться около 2000 года до нашей эры, и они, вероятно, пришли из других древних религий, к примеру, критянской. Илиада и Одиссея были написаны Гомером между 800 и 700 г.г. до н.э., а к тому времени, система верований сильно изменилась. Например, в эллинистический империи люди часто почитали основателей своих городов, а живущие рядом с водоемами люди верили в нимф и почитали их. Кроме того, многие из преданий довольно долго передавались в устной форме, поэтому неудивительно, что они изменились с течением времени.

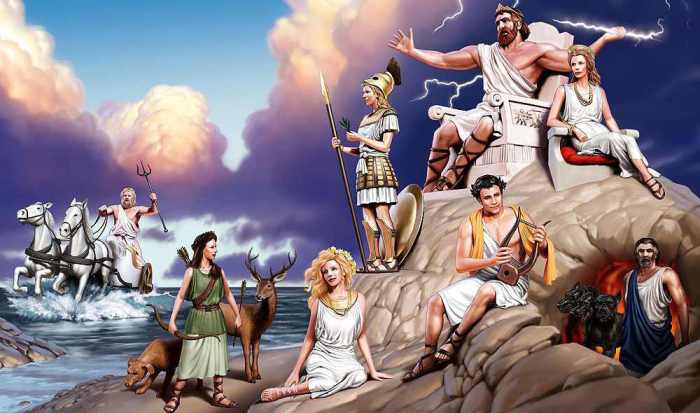

3. Олимпийских богов всего 12

Принято считать, что существовало 12 богов и богинь, которые якобы жили на горе Олимп. Проблема в том, что различные источники, в том числе различные древнегреческие тексты, не всегда упоминают одних и тех же богов. К олимпийцам относятся Зевс, Гера, Посейдон, Деметра, Афина, Аполлон, Артемида, Арес, Аид, Афродита, Гефест, Гермес и Гестия либо Дионис, при этом некоторых из них иногда заменяют на Геба, Гелиоса, Селену, Эос, Эроса или Персефону.

5. Зевс — всемогущий бог

Это заблуждение произошло из-за проецирования аспектов современных религий на древние. Много людей считают, что Зевс был некой древней версией их истинного, всемогущего Бога, но это было далеко не так. Судя по описаниям, Зевсу были присущи многие человеческие качества, а также он не мог контролировать все, в том числе других богов и судьбу.

6. Аид — воплощение зла

Принято считать, что Аид был каким-то коварным злодеем. Это заблуждение родилось в связи с тем, что он управлял подземным миром. Эта работа на самом деле была поручена ему Зевсом, а Аид просто добросовестно исполнял ее. Естественно, Аид не был совершенным — к примеру, он похитил Персефону. Но кто не без греха. Аида вовсе не считали злым или кем-то вроде дьявола.

7. Все боги были вымышленными персонажами

На самом деле, в греческой мифологии поэты часто описывали полубогов, которые не имели ни малейшего отношения к божествам. Они часто были реальными людьми, которые считались героями. Именно поэтому их описывали как богов.

8. Пандора открыла ящик, выпустив зло в мир

Выражение «ящик Пандоры» довольно хорошо известно, но в оригинальных мифах нет никакого упоминания насчет открывания коробки. Миф появился в стихотворении под названием «Труды и дни» древнегреческого поэта Гесиода, которое было написано около 700 г. до н.э. Также в данном стихотворении Пандора открыла пифос (большой древнегреческий кувшин), выпустив зло в мир. В 16-м веке писатель по имени Эразм Роттердамский перевел эту историю на латынь, заменив пифос на ящик.

9. Древние греки поклонялись Аресу, богу войны

Поскольку одна из самых эпических поэм — «Илиада» повествовала о войне, многие люди посчитали, что бога войны почитали в древнегреческой мифологии. На самом деле, люди старались даже не упоминать Ареса, поскольку тот считался жестоким и у него был трудный характер. Более того, в мифах говорится о том, что Ареса недолюбливали даже его собственные родителеи, Зевс и Гера.

10. О древних мифах давно забыли

Хотя религии, о которых сегодня шла речь, полностью исчезли около 9 века н.э., отсылки на них до сих пор существуют (причем, не только в поп-культуре, хотя есть ряд фильмов о Геракле). Олимпиада изначально была фестивалем в честь Зевса, а некоторые ученые утверждают, что мифология повлияла на христианство. Иисуса часто сравнивают с Дионисом, греческим богом, связанным с вином, ритуалами и плодородием.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Рим и греческая культура

Римляне, завоевавшие Грецию, уважительно относились к наследию её цивилизации. Эллинская культура стала основой культуры Рима.

Греки и римская литература

Во 3-м веке до н. э. под влиянием греков развивается римская литература. Греческие писатели, историки и философы бывают в Риме как послы своих государств. Некоторые эллины попадают в рабство и становятся домашними учителями римских аристократов. Многие из них позже удостаиваются статуса вольноотпущенников.

В области литературы римские авторы учились у греческих писателей и состязались с ними. Начало римскому эпосу положил грек-вольноотпущенник Ливий Андроник переводом на латынь «Одиссеи». Цицерон сравнивал «Одиссею» Андроника со старинными и грубыми скульптурами.

Перевод был сделан для работы с учениками и использовался ещё два века. Поэт «Века Августа» Гораций писал, как в юности изучал «Одиссею» Андроника и получал наказания за недостаток прилежания.

В 240 году до н. э. римляне праздновали победу над Карфагеном. Во время празднеств должна была быть поставлена трагедия на латыни, а Ливию Андронику поручили её сочинить. Поэт написал пьесу и сыграл в ней в качестве единственного актёра. Вслед за первой постановкой он получил заказы на написание новых трагедий.

Из греческих комедиографов римляне ценили авторов Новой Аттической комедии и прежде всего Менандра. Сюжеты брались из жизни, а героями становились простые люди.

Сохранились пьесы двух римских комедиографов 2-го века до н. э. — Плавта и Теренция. Как образцы они использовали греческие комедии: делали вольный перевод, убирали неподходящие эпизоды, добавляли сцены из других пьес, что-то дописывали от себя.

Римские зрители ценили эти трагедии, поэтому их постановки отличались пышностью. Среди сюжетов выбирались те, которые можно было связать с Италией. Например, Троянский цикл. Квинт Энний на основе пьес Еврипида создал трагедии «Эвмениды» и «Ифигения». Император Август написал трагедию «Аякс», а знаменитый поэт Овидий — «Медею».

Римские драматурги подражали утраченным ныне трагедиям эллинистической эпохи. «Трагичнейшим» из афинских драматургов они считали Еврипида. Впрочем, некоторые авторы использовали как первоисточники и пьесы Софокла, второго из великой тройки афинских трагиков.

Постепенно наряду с греческими сюжетами в римском театре появляются собственные. На сцене идут трагедия претекста (по названию одежды должностных лиц) и комедия тогата, героями которых становятся уже римляне. Первые претексты написал Гней Невий — они рассказывали о Ромуле и герое войн с галлами и карфагенянами Марцелле.

Вслед за переводом «Одиссеи» последовало создание ещё двух эпических поэм на латыни. Гней Невий написал гекзаметром «Пуническую войну» о первой кампании против Карфагена. В ней прозвучали мотивы, которые позже появятся у Вергилия — странствия Энея и проклятие Дидоны. Поэт опирался на греческий эпос, а его поэма была попыткой создания римской «Илиады».

Уроженец юга Италии Квинт Энний с юности знал греческую литературу и театр. Позже он преподавал в Риме и написал ряд трагедий на греческом и римском материале. Главным его трудом был эпос «Анналы», стихами излагавший историю Рима. В «Анналах» Энний развил традиции эллинистического эпоса. Поэт претендовал на звание «нового Гомера».

В 1-м веке до н. э. Вергилий написал «Энеиду». Эта поэма стала последней попыткой создать национальный эпос. Вергилий заимствовал и развил сюжеты Невия и Энния. Кроме того, образцом для него стали поэмы Гомера. Троянцы Энея даже проплывают у него тем же маршрутом, что и Одиссей.

Образованные римляне читали Гомера и греческих трагиков в оригинале. Также патриции читали историков Эллады. Например, Марк Брут провёл ночь накануне Фарсальской битвы за выписками из «Всеобщей истории» Полибия.

Так под влиянием греческих образцов развивалась собственная литература Рима.

Рим и греческая историческая мысль

Одним из популярнейших жанров в греческой историографии были сочинения об основании городов. Ко времени завоевания полисов Южной Италии Римом у греческих авторов уже появились тексты об основании Рима. Первые римские историки писали по-гречески и знакомились греческими легендами.

Фабий Пиктор написал по-гречески первое в истории римской литературы историческое сочинение — «Деяния предков». В нём он изложил историю своего города от основания и современных автору событий. Пиктор по примеру греков использовал отсчёт лет по олимпиадам и насыщал свой рассказ легендами и рассказами о вещих снах героев.

Вслед за Фабием Пиктором исторические труды на греческом языке написали Луций Цинций Алимент, Авл Постумий Альбин, Гай Ацилий и даже сын Сципиона Африканского.

В 180-е гг. до н. э. Катон Старший впервые написал историю на латыни, а также отказался от датировки по олимпиадам. В качестве точки отсчёта историк использовал разрушение Трои — ключевое событие в легендах о происхождении римлян. На основании этой даты он вычислил год основания Рима и вёл счёт от основания города. Хотя Катон не одобрял увлечения современников греческой культурой, он уважительно относился к исторической мысли эллинов.

Греческая атлетика в Риме

Кроме произведений культуры римляне заимствовали у греков и образ жизни. В частности, занятия атлетикой. Этот обычай вызывал в Риме наиболее жаркие дискуссии.

В 167 году до н. э. Эмилий Павел отпраздновал победу над Македонией устроенными в Амфиполе играми. Римлянин отправили послов в греческие полисы и эллинистические царства, приглашая их жителей принять участие в играх.

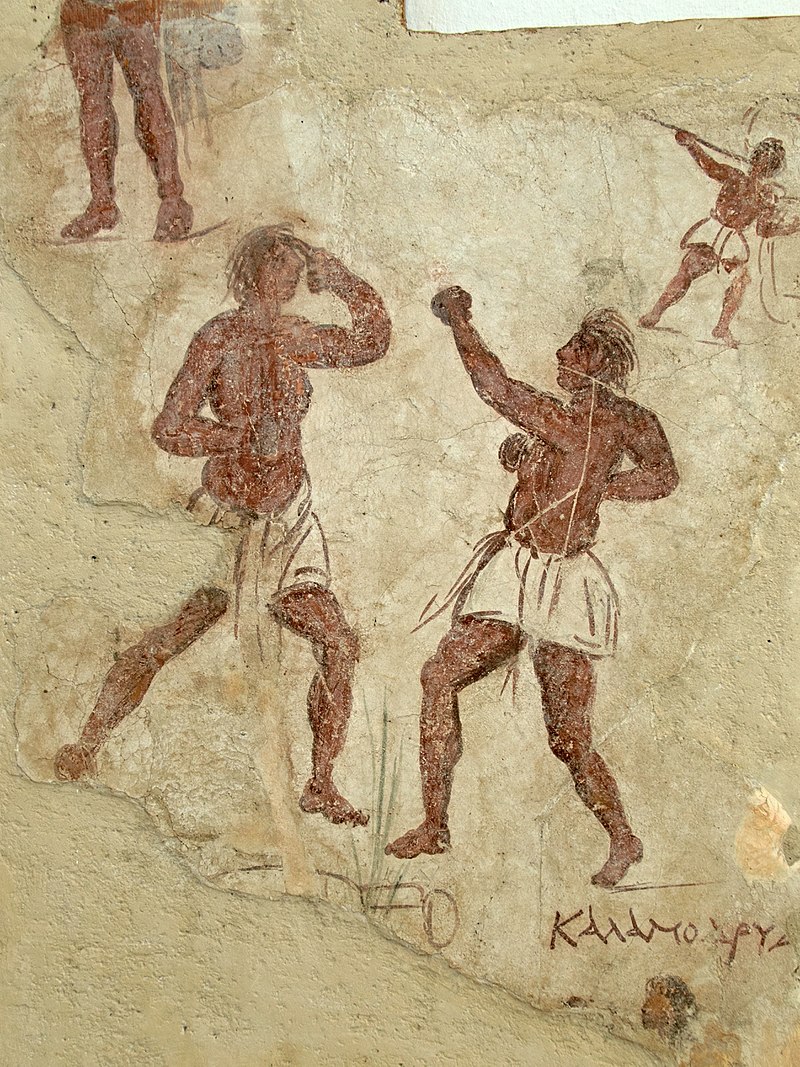

Традиционные римские игры включали кулачный бой, борьбу и бег. В эпоху республики полководцы несколько раз устраивали греческие спортивные состязания в рамках празднования своих триумфов. Полководцы не раз устраивали игры в самом Риме. Чтобы поучаствовать в них, атлеты специально приезжали в Италию. Олимпийские игры 80 года до н. э. остались без внимания многих атлетов — они уехали в Рим на игры, устроенные Суллой в честь победы над Митридатом.

В эпоху империи атлетические представления из эпизодических стали постоянными. Многие авторы упоминают их наряду с гладиаторскими боями, театром и гонками на колесницах. Октавиан учредил два спортивных фестиваля — в Никополе и Неаполе. В его правление в Риме проходили игры, для которых был построен деревянный стадион. Император Тит трижды был распорядителем на играх в Неаполе. Домициан учредил регулярные спортивные игры в Риме, которые были названы Капитолийскими.

При Августе популярным стал греческий обычай совмещения места для купания и тренировок. Сначала они появились в городах, соседствовавших с греками Италии, в том числе в Помпеях. Затем традиция достигла Рима — на Марсовом поле по этой технологии были построены Бани Агриппы. При Нероне рядом с ними появились новые бани и гимнасий. Кроме того, император предоставил ко дню открытия бесплатное оливковое масло для посетителей.

Сами римляне всё больше времени уделяли тренировкам в палестрах по греческому образцу. Об этом с сожалением писали современники, ностальгировавшие по прошлому, когда наставником был ветеран, а не «презренный грек». На саркофагах римлян появляются изображения кулачного боя и панкратиона. При этом нет ни одного упоминания о римлянине-победителе Капитолийских игр.

Рим стал центром атлетической жизни Средиземноморья. Здесь располагалась штаб-квартира союза атлетов и располагался храм их покровителя Геракла. Здесь же было найдено много надписей, посвящённых спортивным победам. Проходившие в Риме Капитолийские игры по своему статусу уступали только священным играм Греции.

В регионах империи действовали местные отделения союза, во главе каждого из которых стояли архонт, секретарь и казначей. Важными должностными лицами являлись ксистархи, задачей которых было приглашать на местные игры известных атлетов. Во время соревнований члены союза становились жрецами.

Римляне противопоставляли физическую и умственную деятельность. Сенека писал, что атлеты, чьими мышцами любуются зрители, слабы духом. Гален призывал юношей заниматься науками, а не атлетикой. Витрувий говорил, что писатели заслуживают большего уважения, чем атлеты. Ведь они не только делают сильнее себя, но и укрепляют умы других.

Кроме того, атлетику противопоставляли военной подготовке. Тацит с сожалением писал, что юноши вместо военной подготовки занимаются кулачным боем.

Несмотря на критику, атлетика вошла в римскую жизнь. Но осталась в ней только как развлечение. Профессиональный спорт по-прежнему был греческим.

Древние греки и римляне

Древние греки и римляне

Это слабосоленый водоем, соединяющийся Керченским проливом с Черным морем. Значительная его часть занята заливами, из которых наиболее крупные Таганрогский (5640 кв. км) на северо-востоке и Сивашский (2700 кв. км) на западе. Значительный интерес представляют собой лиманы Ахтанизовский, Бейсугский, Ейский, Миусский и др.

Достаточно разнообразны берега Азовского моря Холмистостью и четко выраженным обрывом характеризуется южный берег от Керченского пролива до мыса Казантип. В отдельных местах здесь встречаются даже утесистые мысы высотой в 50–80 метров. От Казантипа обрывистый берег сменяется наносной полосой, постепенно сходящейся с низменной Арабатской Стрелкой.

Северный берег и берега Таганрогского залива имеют довольно крутой уступ в 20–35 м высотой, сложенный, в основном, красно-бурыми глинами и лессовидными суглинками, легко разрушаемыми морскими волнами и оползневыми явлениями.

Наиболее низкий берег находится в юго-восточной части Азовского моря, где протянулась 100-километровая низменная Кубанская дельта с обширными камышово-тростниковыми плавнями, бесчисленными протоками и лиманами.

Азовский бассейн немыслимо представить без песчано-ракушечных кос, довольно далеко выходящих в море. Самая длинная коса, протянувшаяся на 110 км, — это Арабатская Стрелка. На северном берегу располагаются косы: Федотова, Обиточная, Бердянская, Белосарайская, Кривая, Беглицкая, на восточном — Ейская, Долгая, а на юге — Чушка. Из-за противочасового движения воды оконечности кос северного берега направлены на юго-запад.

Для грунта моря характерно наличие большого количества илистых отложений. Так, например, вся центральная территория бассейна занята вязким серым илом с примесью битой ракушки. Его мощность составляет во многих местах более 5 метров. Именно этим объясняется тот факт, что затонувшие суда, якоря и другие тяжелые предметы очень быстро засасываются в грунт.

Из множества рек, впадающих в Азовское море, самые крупные Дон и Кубань. Обе судоходные. По Дону и Волго-Донскому каналу осуществляется связь с Волгой, Белым, Балтийским и Каспийским морями.

Плавание по Азовскому морю вдали от берегов несложно, а вблизи — осложняется наличием различных опасностей и довольно частыми сгонно-нагонными колебаниями уровня воды, связанными в основном с ветрами восточного и западного направлений.

Небольшая глубина, хорошая прогреваемость и слабая соленость воды, наличие большого количества питательных веществ и огромных площадей для нереста сделали Азовское море самым богатым водоемом в мире.

Наиболее ранние сведения об Азовском море и плаваниях по нему относятся к глубокой древности. Еще задолго до появления здесь греков, сюда, вероятно, подходили финикийцы на своих больших гребных судах, изготовленных из кедра, со шпангоутами, килем и сплошной палубой, которые при попутном ветре могли ходить и под парусами. Гребцами были рабы.

Став рабовладельческим, финикийское общество нуждалось в притоке новых невольников, а это еще больше усиливало стремление плавать в заморские страны. В поисках рабов, золота, меди, олова и других цветных металлов финикийские полукупцы-полупираты вышли в Черное море и двумя путями — вдоль западных и восточных его берегов — добрались до Крымского полуострова и Азовского моря.

Вслед за финикийцами на берега Черного и Азовского морей проникли древние греки, первоначальные географические представления которых об этом районе были чрезвычайно ограниченными и носили зачастую фантастический характер. Неудивительно поэтому, что в поэме легендарного древнегреческого поэта Гомеру «Одиссея» (IX век до н. э.) об этих местах говорится следующее: «Там народ и город людей киммерийских, окутанные мглою и тучами; и никогда сияющее солнце не заглядывает к ним своими лучами, — ни тогда, когда восходит на звездное небо, ни тогда, когда с неба склонится назад к земле…».

О том, что Гомеру были известны области, расположенные к северу от Черного моря, говорит его упоминание, но уже в «Илиаде», о «дивных доителях кобылиц, млекоедах, бедных и справедливейших людях», т. е. о киммерийцах, населявших в го время азово-черноморские стели. Однако, несмотря на то, что герои «Одиссеи», по мнению многих исследователей, побывали на реке Фазис (Рион), входили в Балаклавскую бухту, находящуюся на юго-западе Крымского полуострова, и совершали плавание по Истру (Дунаю), Азовское море Гомеру не было известно.

Прошло более века после похода аргонавтов Гомера, прежде чем греческие мореплаватели вновь появились у северных и восточных берегов Черного моря, а затем и у берегов Азовского. В плаваниях по этим морям они использовали первоначально деревянные военные корабли, главным движителем которых были весла, а вспомогательным — паруса. Суда имели киль, фальшкиль, штевни и шпангоуты; для их постройки применялись дефицитные материалы: дуб, акация, сосна, бук. Обшивка корпуса крепилась деревянными штырями или бронзовыми гвоздями. Корпус ниже ватерлинии смолился или покрывался свинцовыми листами; Весь корпус красился и натирался жиром. В качестве балласта использовался песок. Для защиты от волн устанавливался холщовый фальшборт.

Гребные корабли античных государств различались но числу горизонтальных рядов весел: однорядные — монеры, двухрядные — диеры, трехрядные — триеры, четырехрядные — тетреры. Основную часть военного флота, с помощью которого шла греческая колонизация, составляли триеры. Если монера имела небольшие размеры, 12 пар весел и на низкой мачте прямоугольный парус, то триера была намного больше: длина 40–15 м. ширина — 5–6 м, осадка — до 3 м, водоизмещение — около 300 тони. На триере размешалось до 150 гребцов, 50 воинов и 12–16 матросов. Вооружение большинства кораблей состояло из метательных машин — баллист и катапульт, тарана и абордажных мостиков — «воронов». На борту, как правило, находились лучники и пращники.

В отличие от военных, торговые суда имели сплошную палубу и трюм. Их длина достигала 20–25 м, ширина — 7–8 м, грузоподъемность 800–1000 тонн. На них устанавливали 1–2 мачты. Главная мачта несла большой четырехугольный парус. Передняя мачта имела наклон в сторону носа, что позволяло судну плыть при боковых ветрах. На уровне палубы проходил мощный брус, на котором были постоянно закреплены 2 рулевых весла. Существовало несколько типов торговых судов, в том числе лемб, келет и керкур. Якоря всех древнегреческих судов были с каменным или свинцовым штоком и с деревянным веретеном.

Имея такие мощные корабли, древние греки по цени внутренних морей, как со ступени на ступень, уверенно поднимались к таинственному северу. По обе стороны Киммерийского Боспора (Керченского пролива), на берегах Восточного и Северного Приазовья они построили свои города-колонии: на месте нынешней Керчи — Пантикапей, на Таманском полуострове — Гермонассу и Фанагорию, недалеко от Бердянска — Кремны, древнейшее поселение — у Таганрога и в устье Дона — Танаис. Каждая греческая колония занимала, как правило, небольшую прибрежную территорию, на которой располагался укрепленный город-крепость с населением. Только Пантикапей, являвшийся с V века до н. э. центром Боспорского царства, охватывал большую территорию, куда входили Керченский и Таманский полуострова, часть Прикубанья и низовья Дона. Все эти города по своему облику напоминали города метрополии с их типичными рабовладельческими отношениями.

Захват греками Причерноморья и Приазовья, усиление их плаваний по Черному и Азовскому морям, что связано с расширением торговли, с одной стороны, способствовали накоплению знаний об этом крае, а с другой — приводили к необходимости его дальнейшего познания.

Первая попытка описания Черного и Азовского морей, нанесения их на карту принадлежит древнегреческому географу и картографу Гекатею Милетскому (546–480 гг. до н. э.). Понт Эвксинский (Черное море), по Гекатею, сильно вытянут на северо-запад. Меотийское озеро (Азовское море) очень большое, круглое и расположено на северо-восток от Черною моря. Слишком узким изображен Крымский полуостров. Рассматривая Понт как залив Средиземного моря, Гекатей определяет его окружность в 23 000 стадий[1], что близко к действительности.

Более полные и разнообразные сведения о Черном и Азовском морях сообщил в своей «Истории» знаменитый античный летописец Геродот (484–425 гг. до н. э.). Наибольшая длина Понта определена им в 11 100 стадий (1965 км), что почти в 2 раза больше фактической, а ширина — в 3300 стадий (584 км).

Для Азовского моря ошибка будет значительно больше, так как Геродот считал его немногим меньше Черного моря и называл Меотиду «матерью Понта».

Писатель дал обстоятельное описание климата Приазовья. «Вся осмотренная нами страна отличается столь суровым климатом, что в течение 8 месяцев здесь стоит нестерпимый холод, а пролитая в это время на землю вода не делает грязи… Замерзает море, весь Киммерийский Боспор, так что живущие по сю сторону рва (на Керченском полуострове — А. К.) скифы толпами переходят по льду и переезжают по нему в повозках на другой берег… Лошади легко переносят такую зиму, но мулы и ослы совсем не выносят».

Из рек, которые впадают в Азовское море, Геродот называет Лик (Обиточная), Герр (Молочная), Сиргис (Северный Донец), Оар (Сал) и Танаис (Дон). Последняя, по его утверждению, вытекает из большого озера.

Значительный интерес представляет собой описание Геродотом Скифской (Приазовской) равнины, которая «изобилует травою и хорошо орошена, но не имеет на 15 дней пути к северу… ни диких, ни садовых деревьев»[2].

Вскоре после Геродота Скифию посетил знаменитый врач и путешественник древней Греции Гиппократ, живший с 460 по 377 гг. до н. э. В своем сочинении «О воздухе, водах и местностях» при характеристике Приазовья он основное внимание уделяет климату. По его словам, скифская вечная зима и короткое лето, всего в несколько дней, объясняются обнаженными и возвышенными, но не гористыми равнинами, поднимающимися к северу. Из-за сильных холодов животных здесь мало. В то же время Гиппократ утверждает, что Скифская пустыня «изобилует лугами, безлесна, в меру снабжена водой, ибо великие реки выносят воду из равнины». Очень ценно его указание на то, что Меотийское озеро является границей между Европой и Азией.

Весьма значительное место описанию Азовского моря и окружающих его районов отводится в произведениях древнегреческого философа Аристотеля (384–322 гг. до н. э.), Меотийское озеро рассматривается им как составная часть Понта. Он совершенно правильно отмечает существование течения из Меотиды в Понт, а из последнего — в Эгейское море. «Оно происходит, — пишет Аристотель, — вследствие множества рек, впадающих в эти моря, и незначительных глубин, которые увеличиваются по мере удаления от берегов».

Азовское море, именуемое им озером-болотом, мелководно и должно постепенно заполниться речным наносами. По ею утверждению, побережье моря за 60 лет поднялось настолько, что в него могут входить суда гораздо меньшей величины, чем раньше. Такую быстроту заноса писатель объясняет тем, что с так называемых Рипейских гор в Азовское море текут очень большие реки, лишь немногим уступающие Истру. Любопытно указание писателя на наличие в Скифии «горьких» (минеральных) источников.

Аристотель очень образно рассказывает о миграции рыбы в Понт и Меотиду, находя главную причину этого явления в обилии корма, теплых водах, в наличии больших площадей для нереста. Из морских животных он упоминает дельфинов, тюленей, а из сухопутных — тарандомов (сайгаков), волков, лис, зайцев, журавлей, дроф и др.

Отдельные сведения об Азовском море и его берегах встречаются в перипле[3] Средиземного и Черного морей Скилакса Кариандского, объединяющего в своем лице целый ряд составителей VI–IV вв. до н. э. Сведения о Приазовье в нем ограничиваются лишь указаниями о размещении на азовских берегах городов Китеи, Нимфеи, Пантикапея, Мирмикия, Фанагории, Синдской гавани и Патуса сданными о расстоянии между Паптикапеем и устьем Меотиды. Указанные им, со слов Геродота, размеры Азовского моря, несмотря на явное преувеличение, значительно правильнее, чем у других авторов.

Природные особенности Приазовья нашли отражение в произведениях крупнейшего ученого древности Эратосфена (270–196 гг. до н. э.).

Труд его ценен прежде всего тем, что на карте, созданной им впервые на математической основе, контуры Черного и Азовского морей приобрели вид более соответствующий действительности. На ней точнее, чем на прежних картах, изображен Крымский полуостров, довольно верны соотношения размеров названных бассейнов.

Некоторые сведения об Азовском море и Приазовье сообщает во «Всеобщей истории» ученый и мореплаватель Полибий (201–120 гг. до н. э.). В ней приводится характеристика положения и размеров Азовского моря, описывается Керченский пролив. Окружность этого водоема определена им в 8000 стадий или 1416 км, а глубина — в 5–7 оргий (9–2 м), по чему и плавание уже невозможно для больших судов без лоцмана. По его данным глубина Боспора Киммерийского также незначительная, ширина 30, а длина 60 стадий.

Называя Азовское море Меотийским озером, Полибий, как и Геродот, считает, что оно питает Черное море. Это положение он обосновывает наличием большого избытка воды, который получается за счет впадения в море-озеро множества рек. Полибий совершенно правильно подметил, что вода в Меотиде намного преснее понтийской и что реки вносят в нее много взвешенных материалов. «Понт издревле и поныне, — утверждает писатель, — заносится илом, а со временем и Меотида, и он будут совершенно занесены, если, конечно, в этих местах останутся те же природные условия».

При описании Азовского моря и его берегов серьезной помехой для названных авторов был тот факт, что большинство из них, исключая Геродота и Гиппократа, не бывали в этих краях, следовательно, вынуждены были брать данные о них из написанных ранее книг, от путешественников, моряков и торговцев, часто принимая на веру вымышленные факты, допуская многочисленные ошибки и неточности.

Вместе с тем, дошедшие до наших дней произведения древних ученых и писателей, морские периплы и описания к ним, карты, (особенно карта Эратосфена) свидетельствуют о том, что древние греки неплохо знали азовский край.

В конце III века до н. э. положение греческих городов-колоний стало резко ухудшаться. С трудом сдерживая натиск кочевников-скифов и сарматов, наступавших с востока, они оказались бессильными против теснивших их с запада римлян, которые, разбив в I веке до н. э. Понтийское государство Митридата, захватили его крымские владения, присоединив к своей империи и греческие города-колонии.

Рим устанавливает тесные экономические связи не только с греко-римскими городами, расположенными на узкой прибрежной полосе, но и с глубинными районами.

Успешному продвижению римлян на Восток, на берега Черного и Азовского морей способствовало быстрое развитие на Аппенинском полуострове судостроения. Прототипами римских судов стали суда Греции и Карфагена. Основной причиной быстрого развития римского флота явились Пунические войны, имперская политика Римского государства. Военные корабли Рима, как и Греции, получали названия в зависимости от числа рядов весел: однорядные — униремы, двухрядные — биремы, трехрядные — триремы, четырехрядные — квадриремы и пятирядные — квинквиремы. Основную часть римского флота, который участвовал в колонизации Причерноморья и Приазовья, составляли, очевидно, либурны и триремы. Либурна имела около 30 метров длины, 5 метров ширины, 30 пар расположенных в 1–2 ряда весел и До 80 тонн грузоподъемности. Судно было скопировано римлянами с греческой триеры; основным нововведением был шарнирно-закрепленный абордажный мостик с тяжелым остроконечным грузом на конце для крепления с кораблем неприятеля и перехода на него.

Торговые суда римлян строились из пинии, обшивка крепилась на деревянных шипах. Подводная часть корпуса покрывалась шерстью, затем обкладывалась свинцовыми листами на медных гвоздях. Иногда суда имели несколько килей. На палубах устанавливались примитивные грузовые стрелы. Количество мачт — от одной до трех. Прямоугольные паруса крепились на двух реях.

Торговые суда, груженные пряностями, тканями, одеждой, амфорами с вином и маслом, преодолев Средиземное и Черное моря и, сделав остановку на берегах Керченского пролива, устремлялись затем к Танаису.

Уроженец г. Александрии, занимавший видное место в римской администрации, Аппиан около 160 г. н. э. написал «Историю Рима». В XII книге он описывает войны римлян с царем Понта Митридатом VI Эвпатором (132–63 гг. до и. э.).

Военно-политический и экономический расцвет Римской империи, расширение ее торговли вызвали бурное развитие пауки, и в частности, географии, которая, опираясь в Теоретических вопросах на учение греков, носила у римлян более прикладной, практический характер, поэтому в этот период продолжало расти количество мореплавателей и путешественников, побывавших в разных странах.

В это время производится измерение расстояний между отдельными населенными пунктами, городами и портами. Создаются общие и дорожные карты, морские «объезды» или периплы, необходимые для военных, административных и торговых целей. Астрономическим путем проводится определение координат различных пунктов, в том числе в пределах Азово-Черноморского бассейна.

В начале нашего летоисчисления подробное и разностороннее описание Азовского моря и его побережий дал великий географ древности Страбон (63 г. до н. э. — 23 г. н. э.), который составил довольно точную характеристику Восточной и Западной частей Меотиды, впервые подметил сгонно-нагонные явления, сумел правильно определить соотношения расстояний от Киммерийского Боспора до реки Танаис вдоль восточного берега, с одной стороны, и вдоль западного и северного берегов — с другой, хотя фактические данные у него несколько преувеличены.

Страбон ясно представлял себе климат Приазовья, четко выделяя два периода — зимний и летний. Довольно обстоятельно описано им устье Танаиса, имеющее при впадении два русла, между которыми 60 стадий (11 км) расстояния. В ста стадиях от Танаиса он располагает в море остров Алопекию (Лисий), вокруг которого имеется несколько более мелких островов. На восточной стороне Меотиды Страбон размещает реки Большой и Малый Ромбиты, находящиеся друг от друга на расстоянии 800 стадий (142 км). Скорее всего это реки Кубань и Ея.

Заслуживает внимания его сообщение о наличии на Кавказе корабельного леса, а в Крыму — соли, а также известие о том, что в обмен на ткани, вино и другие товары его соотечественники вывозят из Скифии рабов, шкуры, меха, но главным образом, хлеб и рыбу.

Страбон лучше и точнее предыдущих писателей описал непосредственно Азовское море, его берега и реки. Так, окружность моря определена им в 9 тысяч стадий (1593 км), а путь от Киммерийского Боспора до устья Танаиса — в 2200 стадий, т. е. 390 километров. Расстояние от этого пролива до Танаиса вдоль восточного берега считается им в 3 раза меньше, чем вдоль западного и северного берегов. Длина Керченского пролива равняется 70 стадиям, ширина в самом узком месте — 20.

Недалеко от входа в Боспор ученый располагает Корокондомитское озеро (Таманский залив), а в северо-западной части Меотиды — озеро Сапре (Гнилое), соединенное с морем широким устьем. Окружность озера он приравнивает к 400 стадиям, уменьшив ее более чем в 3 раза. Однако другие данные Страбона о Гнилом озере поражают своей точностью. «Оно, — сообщает писатель, — очень болотисто и едва судоходно для сшитых (из кожи — А. К.) лодок, так как ветры открывают мели и затем снова их наполняют водой; в заливе этом есть три островка, а вдоль берега мели и немногие подводные камни».

Описывая столицу Боспорского государства Пантикапею, расположенную на месте нынешней Керчи, Страбон указывает, что она имела гавань и доки, приблизительно на 30 кораблей, а также склады для товаров, которые привозятся из стран Востока и Средиземноморья. Южнее Синдской области и Горгиппин (нынешней Анапы) побережье Понта, по указанию Страбона, гористое и лишенное большей частью гаваней. В этой части Кавказа живут народности, которые занимаются морским разбоем, для чего у них есть небольшие, узкие и легкие лодки вместимостью приблизительно до 25 человек, редко — до 30; у греков они называются «камарами» или «крытыми лодками». Снаряжая флотилии таких «камар» и нападая то на купеческие корабли, то на какую-нибудь страну или город, они господствуют на море. Иногда им помогают даже жители Боспора, предоставляй свои корабельные стоянки и рынок для сбыта добычи.

Краткую, но емкую характеристику этих судов дал римский историк Публий Корнелий Тацит (57–117 г. и. э.). «Варвары, — пишет он в своей выдающейся работе „Анналы“, — с удивительной быстротой понастроили кораблей и безнаказанно бороздят море. Корабли эти называются у них камары, борта их расположены близко друг к другу, а ниже бортов корпус расширяется; варвары не пользуются при постройке кораблей ни медными, ни железными скрепами; когда море бурно и волны высоки, поверх бортов накладывают доски, образующие что-то вроде крыши, и защищенные таким образом барки легко маневрируют. Грести на них можно в любую сторону, эти суда кончаются острым носом и спереди, и сзади, так что могут с полной безопасностью причаливать к берегу и одним, и другим концом». Небезынтересно, что прототипом для этих судов послужили либурнские галеры (либурны), составляющие значительную часть римского флота и принимавшие участие во многих походах по Черному морю.

Однако после Страбона наиболее ценные сведения по описываемому району представил греко-римский астроном и географ Клавдий Птолемей (90–168 гг. н. э.), который оставил нам превосходные карты Европейской Сарматии, впервые привел наиболее полные данные о длительности самого продолжительного в Приазовье дня, определил географическое положение более 30 различных пунктов, расположенных вокруг Азовского моря. К числу весьма серьезных научных сведений Птолемея относится его указание на сближение Дона и Волги в районе нынешнего Волго-Донского канала, а также его утверждение, что Каспийское море является замкнутым бассейном. Такой взгляд на находящийся вблизи Азовского моря Каспийский бассейн не разделял во времена Эрастофена и Птолемея ни один видный древнегреческий и римский ученый.

Клавдий Птолемей, по существу, венчает изучение Азовского моря и его берегов в период Древнего Рима. После него, в связи с общим кризисом рабовладельческого строя, разгоревшейся ожесточенной борьбой внутри самой Римской империи, на ее окраинах и границах, в связи с резким упадком торговых отношении между Римом и Грецией, с одной стороны, и Азово-Черноморскими странами — с другой, интерес к последним резко падает.

С IV по VII вв. и. э. плавания и торговля через Азовское море почти не проводились, так как на Дону и в Приазовье не было оседлого населения, здесь жили, сменяя друг друга, только кочевые племена.

Сведения о Причерноморье и Приазовье в это время появляются чаще всего в работах компилятивного характера, не дающих по географии и истории этого района ничего нового.

Читайте также

Древние фантазии и легенды или древние факты?

Древние фантазии и легенды или древние факты? Как я уже говорил, в древности встречались вещи, которые никак не могли существовать при уровне знаний того периода. И по мере того как копились факты, я продолжал испытывать пыл исследователя.Почему? Да хотя бы потому, что

8. Оказывается, русские одежды XIV–XVII веков носили «античные» греки и римляне

8. Оказывается, русские одежды XIV–XVII веков носили «античные» греки и римляне 8.1. Ордынское корзно И.Е. Забелин писал: «Почти на начальных страницах (русской — Авт.) летописи под 1015 годом встречаем имя одежды КОРЗНО. Оно в двух-трёх случаях упоминается и в XII в., потом

2.2. Многие «древние астрономические наблюдения» могли быть вычислены позднесредневековыми астрономами, а затем вписаны ими как «наблюдения» в древние хроники

2.2. Многие «древние астрономические наблюдения» могли быть вычислены позднесредневековыми астрономами, а затем вписаны ими как «наблюдения» в древние хроники Нельзя забывать, что при написании «правильной истории» средневековые хронологи могли обращаться и к

3. Смуты в Риме. — Борьба Колонн с Орсини. — Иннокентий VII, папа, 1404 г. — Римляне требуют от него отречения от светской власти. — Приезд Владислава в Рим. — Октябрьский статут Рима, 1404 г. — Владислав и обхождение его в Риме. — Возвращение его в Неаполь. — Римляне теснят папу. — Он назначает пят

3. Смуты в Риме. — Борьба Колонн с Орсини. — Иннокентий VII, папа, 1404 г. — Римляне требуют от него отречения от светской власти. — Приезд Владислава в Рим. — Октябрьский статут Рима, 1404 г. — Владислав и обхождение его в Риме. — Возвращение его в Неаполь. — Римляне теснят папу.

8. ОКАЗЫВАЕТСЯ, РУССКИЕ ОДЕЖДЫ XIV–XVII ВЕКОВ НОСИЛИ «АНТИЧНЫЕ» ГРЕКИ И РИМЛЯНЕ

8. ОКАЗЫВАЕТСЯ, РУССКИЕ ОДЕЖДЫ XIV–XVII ВЕКОВ НОСИЛИ «АНТИЧНЫЕ» ГРЕКИ И РИМЛЯНЕ 8.1. ОРДЫНСКОЕ КОРЗНО Забелин писал: «Почти на начальных страницах (русской – Авт.) летописи под 1015 годом встречаем имя одежды КОРЗНО. Оно в двух-трех случаях упоминается и в XII в., потом исчезает.

3. Древние вавилоняне и древние ассирийцы

3. Древние вавилоняне и древние ассирийцы Примерно в то время, когда жрец Манефа составлял «роспись египетских царей» (280…270 г. до н. э.), в Вавилоне один из жрецов Ваала — Бероз писал на греческом языке историю своего народа. К сожалению, до нас дошли только отрывки этого

Южноевропейские арийцы: ахейцы, греки, римляне

Южноевропейские арийцы: ахейцы, греки, римляне Расселялись тогда арийские племена и в Европе. Так, уже в начале II тысячелетия до н. э. с Балкан на Греческий полуостров пришли арийские племена микенцев, их также называют ахейцами. Тут они покорили пелазго-этрусские племена

РИМЛЯНЕ

РИМЛЯНЕ Первые легионы. Римские воины сошли на крымскую землю по узким трапам триеров где-то в районе нынешней Керчи. Это случилось при императоре Клавдии в 45 г. н. э., в эпоху, когда посланцы «вечного» города осваивали берега Черного моря — восточный и западный, продвигаясь

4.3. Многие «древние» астрономические наблюдения могли быть теоретически рассчитаны поздне-средневековыми астрономами, а потом вписаны ими как якобы «реальные наблюдения» в якобы «древние» хроники

4.3. Многие «древние» астрономические наблюдения могли быть теоретически рассчитаны поздне-средневековыми астрономами, а потом вписаны ими как якобы «реальные наблюдения» в якобы «древние» хроники Нельзя забывать, что при написании «правильной скалигеровской истории»