Что было в 1503 году на руси

Год 1503

События истории России за 1503 год

Генеалогическая база знаний: персоны, фамилии, хроника » Развернутая хронология » 1503

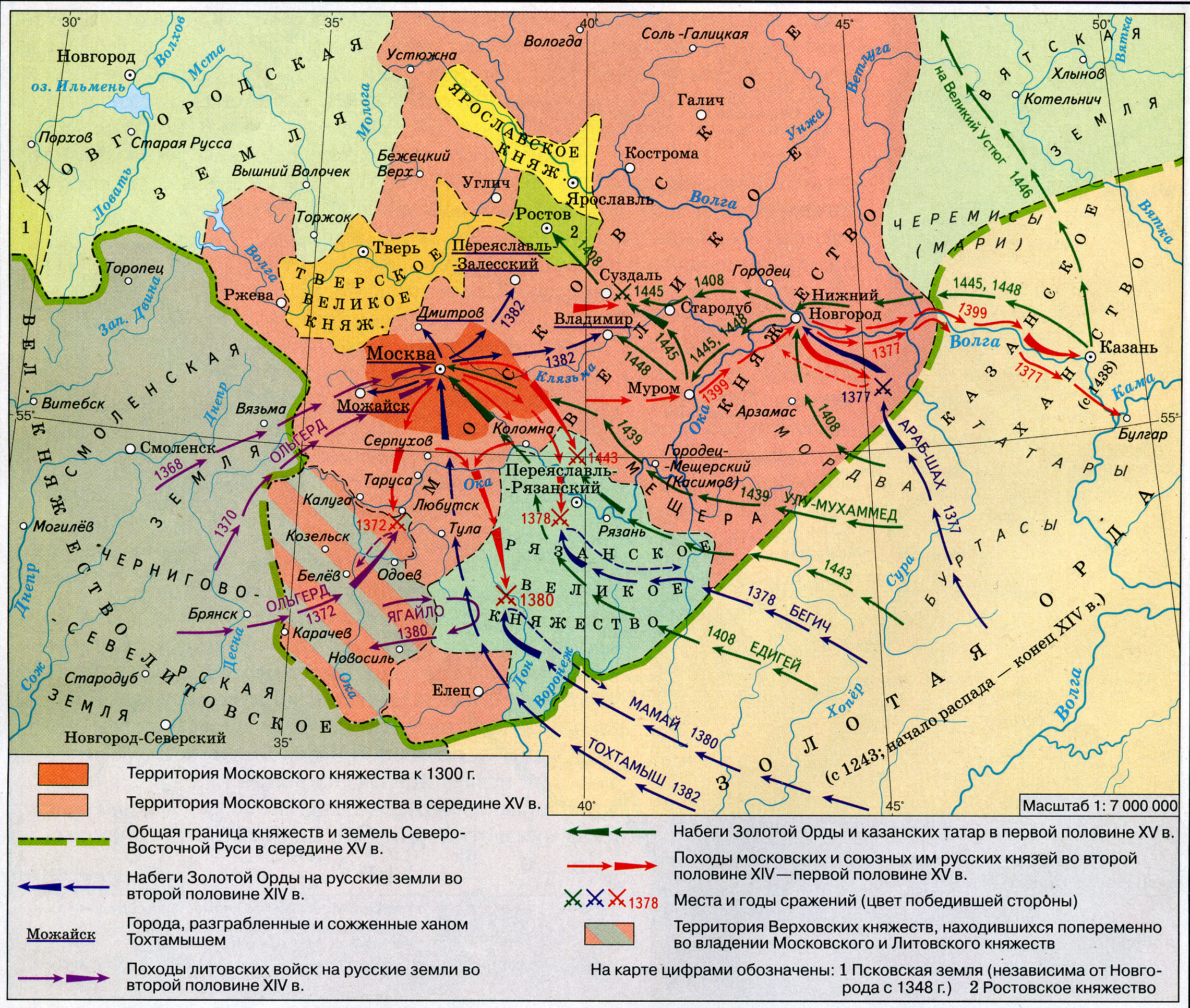

Расширению московских владений на счет Литвы способствовали внутренние смуты, происходившие в вел. княжестве Литовском. Уже в первые десятилетия правления Ивана Васильевича многие служилые князья литовские перешли к нему, сохраняя свои вотчины. Наиболее видными из них были князья Ив. Мих. Воротынский и Ив. Вас. Бельский. По смерти Казимира, когда Польша избрала королем Яна-Альбрехта, а литовский стол занял Александр, Иван Васильевич начал открытую войну с последним. Сделанная литовским вел. князем попытка прекратить борьбу путем родственного союза с московской династией не привела к ожидавшемуся от нее результату: Иван не ранее согласился на брак своей дочери Елены с Александром, как заключив мир, по которому Александр признал за ним титул государя всея Руси и все приобретенные Москвой во время войны земли. Позже самый родственный союз сделался для Иоанна только лишним предлогом для вмешательства во внутренние дела Литвы и требования прекратить притеснение православных. Сам Иван устами отправленных в Крым послов так объяснял свою политику по отношению к Литве: «Вел. князю нашему с литовским прочного миру нет; литовский хочет у вел. князя тех городов и земель, какие у него взяты, а князь вел. хочет у него своей отчины, всей земли Русской». Эти обоюдные притязания уже в 1499 г. вызвали новую войну между Александром и Иваном, удачную для последнего; между прочим, 14 июля 1500 г. русские войска одержали над литовцами большую победу у р. Ведроши, при чем взят был в плен гетман литовский кн. Константин Острожский. Заключенный в 1503 г. мир закрепил за Москвой ее новые приобретения, в том числе Чернигов, Стародуб, Новгород-Северск, Путивль, Рыльск и 14 других городов.

Много монахов жило в частных домах и не знало, что такое монастырь: постригались часто для того только, чтобы избежать тягла и службы государству; для вдовых попов и дьяконов, желавших сохранить за собой право служения, вступление в монахи было даже обязательно со времени митроп. Петра и Фотия и собора 1503 г.

Сообщение отправлено: 23 мая 2006 19:30 ( Ne administrator)

Сообщение отредактировано: 27 мая 2006 16:56

Малоизвестные войны русского государства: Русско-ливонско-литовская война 1500—1503 гг.

Несмотря на успешное завершение русско-литовской войны 1487—1494 годов (подробнее в статье ВО: Малоизвестные войны русского государства: Русско-литовская «странная» война 1487—1494 гг.), вопрос не был закрыт. Иван III Васильевич считал исход войны неудовлетворительным. Не был завершён процесс объединения большинства русских земель вокруг Москвы. Да и Литва стремилась вернуть отошедшие Московскому государству земли. Новая война была неизбежна. Даже женитьба великого князя литовского Александра Ягеллона на дочери московского государя Ивана Елене, что должно было примирить две державы, не прекратило разногласий, а наоборот, дало новые поводы для конфликта. Иван был раздражён попытками обратить его дочь великую княгиню литовскую Елену в католичество.

В результате московский государь принимает решение, которое нарушало условие «вечного мира» 1494 года, оно запрещало отъезд князей на службу к другому владыке. Иван вновь начинает принимать на московскую службу князей, которые переставали служить Великому княжеству Литовскому, Русскому и Жемойтскому. В апреле 1500 года на службу к Ивану III Васильевичу перешёл князь Семён Иванович Бельский. К Великому княжеству Московскому перешли и владения С. Бельского — город Белая к юго-западу от Твери. Причиной своего отъезда князь назвал потерю «ласки» великого князя литовского, а также стремление Александра перевести его в «римский закон» (католичество), чего не было при предыдущих великих князьях. Великий князь литовский Александр отправил в Москву посольство с протестом, категорически отвергнув обвинения в принуждении к переходу в католичество и назвав князя Бельского изменником. Прибывшим в Москву литовским посланникам государь Руси не только подтвердил факт отъезда князя Бельского, но и сообщил о переходе к нему на службу с вотчинами князей Мосальских и их родственников князей Хотетовских. Причиной их перехода на сторону Москвы также назвали религиозный гнёт.

В том же апреле на службу к Москве перешли князья Семен Иванович Стародубско-Можайский и Василий Иванович Шемячич Новгород-Северский. В результате в состав Московского великого княжества вошли огромные земли на востоке Великого княжества Литовского, включая города Белая, Новгород-Северский, Рыльск, Радогощ, Гомель, Стародуб, Чернигов, Карачев и Хотимль. Война стала неизбежной.

Кроме того, Литва упрочила связи с Ливонским орденом и стала налаживать контакты с Большой Ордой. Правда, оказать немедленную помощь Литве ни Польша, ни Ливония, ни Большая Орда, оказать не могли.

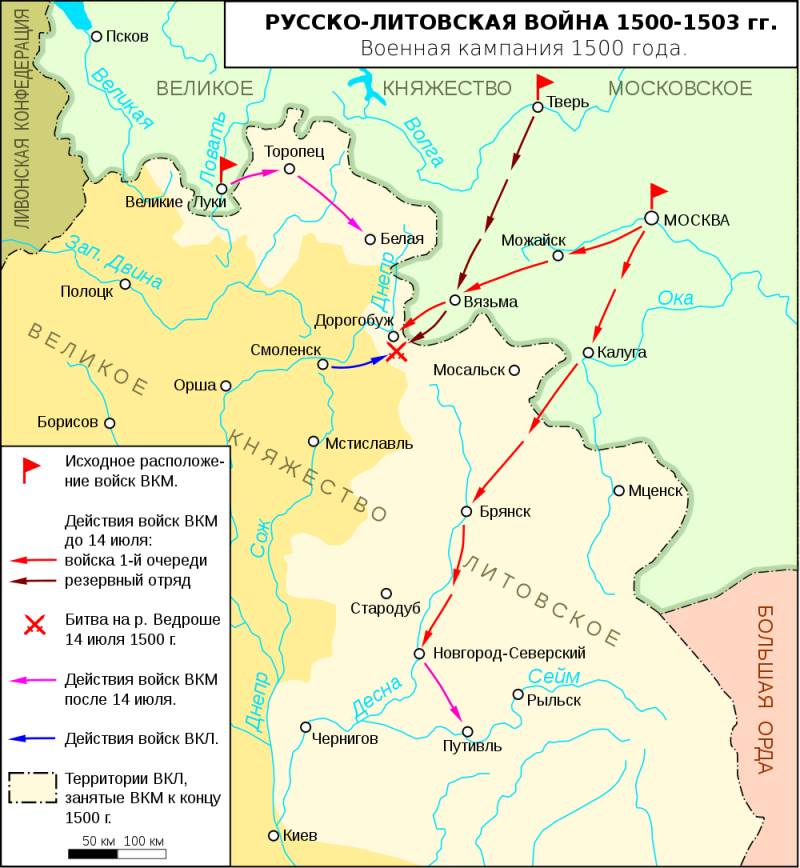

Иван III решил, не ожидать похода литовских войск против перебежчиков, прихода польских сил на помощь Литве, и в мае 1500 года открыл боевые действия. Русские войска действовали по чёткому плану. По замыслу Ивана III русские силы должны были наступать на трёх направлениях: 1) северо-западном (на Торопец и Белую), 2) западном (Дорогобуж и Смоленск) и 2) юго-западном (Стародуб, Новгород-Северский и другие города Северской земли). Накануне войны были сформированы три рати. Кроме того, был создан резерв, чтобы оказать поддержку тем войскам, против которых выступят литовцы. Главным на первом этапе войны считалось юго-западное направление (из-за стремления закрепиться в Северских землях).

Русское войско вышло в поход практически одновременно с отправлением гонцов с объявлением войны Литве (послами были Иван Телешов и Афанасий Шеенок). Командовали войсками – изгнанный казанский хан Мухаммед-Эмин и Яков Захарьич Кошкин. Русские войска на юго-западном направлении заняли Брянск, Мценск и Серпейск (их владельцы перешли на сторону Москвы). Без боя сдались города Чернигов, Гомель, Почеп, Рыльск и другие. Власть Москвы признали князья Трубецкие, Мосальские. На западном направлении русским войскам также сопутствовал успех. Был взят Дорогобуж.

Русское командование получало сведения о военных приготовлениях в Литве. Наиболее опасным направлением считали западное. Со стороны Смоленска удара ожидали на Дорогобуж. Сюда через Вязьму направили резервную тверскую рать, под командованием воеводы Даниила Васильевича Щени-Патрикеева. Резерв объединился с отрядом Юрия Захарьича Кошкина, Д. Щеня возглавил всё войско. Численность русских войск на этом направлении возросла до 40 тыс. человек. Это было верное решение. От Смоленска через Ельню двигалась 40-тысячная литовская армия во главе с гетманом Константином Ивановичем Острожским. 14 июля 1500 года состоялась битве на Ведроше (в нескольких километрах от Дорогобужа), которая стала ключевым событием русско-литовской войны 1500-1503 гг.

Перед битвой русское войско находилось в лагере на Митьковом поле (у села Митково), которое располагалось в 5 км к западу от Дорогобужа, за реками Ведрошь, Селия и Тросна. Правда, у историков нет точных данных на счёт места битвы: часть исследователей считает, что сражение произошло не западнее, а примерно в 15 километрах юго-восточнее Дорогобужа, на берегах современных рек Сельня и Рясна.

В отличие от русского командования литовский гетман не имел точных сведений о противнике. От перебежчика были получены сведения о небольшом русском отряде. 14 июля Острожский атаковал передовые русские части, опрокинул их и начал преследовать. Литовцы перешли реку и вступили в сражение с силами Большого полка. Яростная сеча продолжалась 6 часов. Силы были примерно равные и обе стороны бились мужественно. Исход битвы решил русский засадный полк. Русские войска ударили во фланг противнику, вышли в тыл к литовцам и уничтожили мост. Противник потерял возможность к отходу. Литовцы впали в панику, большое количество утонуло, пытаясь спастись, другие попали в плен, в том числе гетман Константин Острожский. Был захвачен весь литовский обоз и артиллерия. Число погибших литовцев оценивается по-разному – от 4-8 – до 30 тыс. убитыми и пленными. Данных о русских потерях нет.

Русские войска продолжили успешно начатую кампанию. На юго-западном направлении 6 августа воевода Яков Кошкин взял Путивль. На северо-западном направлении выдвинувшаяся из Великих Лук новгородско-псковское войско Андрея Фёдоровича Челяднина 9 августа взяла Торопец, а затем Белую. Одновременно союзник Московского государства крымский хан Менгли I Гирей совершил рейд по югу Великого княжества Литовского. В конце года русский государь Иван III планировал развить достигнутый успех и совершить зимний поход на Смоленск, но суровая зима 1500—1501 гг. не позволила выполнить задуманное.

Война с Ливонией (1501-1503 гг.)

Ещё в 1500 году к великому магистру Ливонского ордена Вальтеру фон Плеттенбергу (магистр Ливонского ордена с 1494 года и по 1535 год) было направлено литовское посольство, с предложением о союзе против Москвы. Помня о прежних конфликтах с Литвой, магистр Плеттенберг дал своё согласие на союз не сразу, а лишь в 1501 году. Успехи русских войск в войне с Литвой встревожили ливонцев, и они решили помочь Великому княжеству Литовскому. 21 июня 1501 года в Вендене был подписан союзный договор. Магистр даже пытался убедить римского папу Александра VI объявить крестовый поход на Русь, но идея провалилась.

Ещё весной 1501 года в Дерпте арестовали более 200 русских купцов, их товары были разграблены. Направленных в Ливонию псковских послов задержали. Война с Ливонией угрожала северо-западным русским землям. Московский государь Иван III направил в Псков отряд из Новгорода под руководством князей Василия Васильевича Шуйского и тверскую рать под началом Даниила Александровича Пенько (Пенко). В начале августа они соединились в Пскове с отрядом князя Ивана Ивановича Горбатого. 22 августа войско под началом Даниила Пенько вышло к границе, где уже происходили стычки с ливонскими отрядами.

26 августа 1501 года ливонское войско во главе с магистром В. Плеттенбергом перешло русскую границу возле города Остров для того чтобы на русской территории соединиться с союзными литовскими войсками и ударить по Пскову. Надо отметить, что магистр Вальтер фон Плеттенберг был одним из самых величайших лидеров ордена за всю его историю.

Уже 27 августа силы Плеттенберга сошлись с русским войском в битве на реке Серице в 10 верстах от Изборска. Силы ливонцев и русских оценивают примерно по 6 тыс. человек. Главной особенностью ливонского отряда было наличие в нём значительного количества артиллерии: полевых пушек и ручных пищалей. Передовой русский полк (псковичи) неожиданно для себя натолкнулись на крупные силы ливонцев. Псковичи под командованием посадника Ивана Теншина атаковали авангард ливонцев и опрокинули его. Преследуя противника, псковичи натолкнулись на основные силы врага, которые успели развернуть батареи. Ливонцы дали залп по псковичам, одним из первых погиб посадник Иван Теншин. Псковичи под обстрелом стали отходить. Ливонцы перенесли огонь на основные силы русского отряда. Русские силы смешались и отошли, бросив обоз. Причины поражения русской рати, помимо умелого использования противником артиллерии, заключалась также и в неудовлетворительной организации разведки, взаимодействия между псковскими и новгородско-тверскими частями войска. В целом обе стороны понесли незначительные потери. Главное было в том, что русское войско было деморализовано и отдало инициативу противнику.

Несогласованностью действий противников воспользовался Иван III Васильевич. В октябре большая московская армия во главе с воеводами Даниилом Щеней и Александром Оболенским двинулась к северо-западным границам. В неё входил и союзный отряд казанских татар. Соединившись с псковичами, рать в конце октября пересекла границу и вторглась в Ливонию. Восточные области Ливонии, особенно Дерптское епископство, подверглись страшному опустошению (источники сообщают о 40 тыс. убитых и уведённых в полон). Ливонский магистр попытался воспользоваться тем, что русские войска разделились, опустошая вражескую территорию. В ночь на 24 ноября 1501 года он атаковал московскую рать под замком Гельмед, около Дерпта. В самом начале сражения погиб воевода Александр Оболенский, русские войска смешались и отступили. Но вскоре русская и татарская конница опрокинули врага, бой завершился значительной русской победой. Немцев гнали десять вёрст.

Зимой 1501-1502 года русская рать под руководством Щени совершило поход на Ревель. Немецкие земли были снова опустошены. Весной 1502 года ливонцы попытались ответить. Немецкие рыцари наступали в двух направлениях: большой отряд двинулся на Ивангород, а другой на Красный городок (крепость принадлежавшая Псковской земле). 9 марта произошёл бой на заставе у Ивангорода. В схватке погиб новгородский наместник Иван Колычев, но вражеское нападение отбили. 17 марта немцы осадили Красный городок, но взять его не смогли. Узнав о приближении псковской рати, немцы сняли осаду и отступили.

В начале осени ливонский магистр начал новое наступление. В это время основные русские войска на западном направлении осадили Смоленск и Оршу. 2 сентября 15-тыс. ливонское войско подошло к Изборску. Штурм русский гарнизон отбил. Плеттенберг не стал задерживаться и двинулся к Пскову. 6 сентября немцы начали осаду Пскова. Попытки с помощью артиллерии разрушить часть укреплений и создать бреши, не увенчались успехом. Тем временем на помощь Пскову из Новгорода вышла рать под руководством Щени и князей Шуйских. Немцы стали отходить, но у озера Смолина были настигнуты. 13 сентября произошла битва у озера Смолина. Ливонцы снова смогли воспользоваться несогласованностью действий русских полков и одержали победу. Но, видимо, успех операции преувеличен (сообщается о потери русским 12-тыс. войском – 3-8 тыс. воинов), т. к. ливонцы не смогли воспользоваться победой, и были вытеснены за границу. Уже зимой 1502 года войска князей Семена Стародубского-Можайского и Василия Шемячича совершили новый набег на земли Ливонии.

Война с Большой Ордой и Литвой

В это время существенную пользу великому литовскому князю оказал хан Большой Орды (остаток Золотой Орды, после отделения от него других ханств) Шейх Ахмед-хан. В 1500 году и первой половине 1501 года он воевал против Крымского ханства, но осенью 1501 года его силы совершили опустошительный рейд по Северской земле. Был разграблен Рыльск, Новгород-Северский. Некоторые отряды достигли даже окрестностей Брянска.

Но, несмотря на нападения сил Ливонского ордена и Большой Орды, русское командование осенью 1501 года организовало новое наступление против Литвы. 4 ноября 1501 года произошло сражение у Мстиславля. Литовское войско под командованием воеводы Михаила Ижеславского попыталось остановить русские силы, и было полностью разгромлено. Литовцы потеряли около 7 тыс. человек и все знамена. Правда, взять Мстиславль не удалось. Русские войска ограничились разорением Мстиславльского уезда. Войска пришлось перебросить на юг, чтобы вытеснить татарские отряды с Северской земли.

Шейх Ахмед-хан не смог нанести второго удара: зимой – летом 1502 года он вёл бои с крымскими войсками. Хан Большой Орды потерпел сокрушительное поражение. Шейх Ахмед-хан бежал в Литву, где вскоре бывшие союзники его арестовали. Большая Орда перестала существовать. Её земли временно вошли в состав Крымского ханства.

В это время Иван III Васильевич готовил новое наступление на запад. Целью был Смоленск. Были собраны значительные силы, но начатая в конце июля 1502 года осада Смоленска завершилась безрезультатно. Сказывался недостаток артиллерии, литовцы оказывали упорное сопротивление и вскоре смогли двинуть к крепости значительные силы. Русские войска отошли от Смоленска.

После этого характер войны изменился. Русские войска перешли от больших походов и осад крепостей к рейдам с целью опустошения приграничных волостей. Одновременно крымские отряды Менгли I Гирея вторглись в Литву и Польшу. Были опустошены районы Луцка, Турова, Львова, Бряслава, Люблина, Вишнецка, Бельза, Кракова. Кроме того, на Польшу напал Стефан Молдавский. Великое княжество Литовское было обескровлено и не могло продолжать войну. Поляки были заняты обороной южных и юго-западных рубежей.

Король Польши и Великий князь Литовский Александр Ягеллон, предварительно договорившись магистром Ливонского ордена Плеттенбергом, при посредничестве венгерского короля Владислава Ягеллона и римского папы Александра, начал поиск мирного соглашения с московским государём. В конце декабря 1502 года в Москву прибыл венгерский посол Сигизмунд Сантай, который смог склонить Ивана к мирным переговорам. В начале марта 1503 года в русскую столицу приехали литовское и ливонское посольства. Литву представляли – Пётр Мишковский и Станислав Глебович, а Ливонию – Иоганн Гильдорп и Клаус Гольствевер.

2 апреля 1503 года было подписано перемирие и с Ливонским орденом. По нему был восстановлен status quo ante bellum, т. е. державы вернулись к состоянию границ до начала военных действий.

Что было в 1503 году на руси

Герб получен 27.03.1626г. от польского короля

Герб утвержден 08.12.1983г. райисполкомом

Новгород-Северским

наместничеством

Туда, туда всем сердцем я стремлюся,

Туда, где сердцу было так легко,

Где из цветов венок плетет Маруся,

О старине поет слепой Грицко.

А. К. Толстой

Не зная истории, нельзя знать, зачем мы пришли в мир, для чего живем и к чему стремимся В. Ключевский

К началу XVI века в результате войн с Литвой (1500-03, 1507-08, 1512-22, 1534-37) в состав Московского государства вновь вошли города Смоленск, Брянск, Стародуб, Мглин, Радогощ (позже переименован в Погар), Почеп, Трубчевск, Новгород-Северский, Чернигов и другие русские земли (в том числе и территория современного Мглинского района). Так, в апреле 1500 года к Ивану III прислали «бить челом» князь Семен Иванович Можайский-Стародубский и князь Василий Иванович Шемячич, чтобы «государь их пожаловал, взял к себе и с вотчинами». Князь Стародубский владел Гомелем, Черниговом, Стародубом, а Шемячич – Новгород-Северским уделом. Таким образом, задача овладения северской землей значительно облегчалась. Не медля ни дня, Иван III отправил к ним на помощь своих воевод с полком, а в Вильно послал краткое известие о том, что принимает князей с их вотчинами под свое покровительство и объявляет войну Литве.

3 мая 1500 года из Москвы выступил воевода Яков Захарьич Кошкин — Захарьин «со многими людьми» к Брянску и в северскую землю. Московские войска действовали успешно. «Краткая Волынская летопись» за 1500 год сообщает следующее: «Того же лета побра великий князь Иван Васильевич Московский городы литовский не сам, но люди свои посылаше, многие силы, без вести, и взя грады Мцънеск, Любутеск, Брянеск, Трубчевск, Новгородок-Съеверский, Радогощь, Почопов, Гомеи, Стародуб, Чернигов».

Переход многих северских городов под власть Москвы не сделал их жизнь более мирной. Литва не хотела примириться с потерей Северской области и полтора века не оставляла попыток вернуть ее. Немногочисленные документы XVI века дают возможность представить, какую беспокойную жизнь вели жители Стародубщины, находясь на рубеже русской земли. В возобновившейся Русско-Литовской войне, крымские татары вместе с литовскими отрядами летом 1534 года разорили окрестности Новгород-Северского, Стародуба, Радогоща (Погара), а также южную часть Брянского уезда. В сентябре этого же года под Стародуб приходили литовские войска под командованием воеводы Андрея Немировича и осаждали город и окрестности. Подошли к Радогощу и сожгли его. В 1535 году польско-литовское войско во главе с литовским гетманом Юрием Радзивиллом осадило Стародуб. После месячной осады город был взят. Жители, спасшиеся от смерти и плена, рассеялись по всему краю и навели ужас своими рассказами.

Во время Ливонской войны (1563 год) князь Вишневецкий с черкасами (казаками) и белогородскими татарами «изгоном, войною многие волости черниговские, стародубские и почапские повоевали и в Радогоще (Погаре) посад пожгли». В октябре 1571 года ожидалось нападение литовского отряда «на стародубские места и на почепские» с территории левобережной Украины. Получив это сообщение «послал государь в Почеп воеводу Федора Нагово». В этих же местах действовал в ноябре 1580 года со своим войском казацкий гетман Оришевский. Он сжег жилую часть Стародуба, затем совершил нападение на Почеп, но был отбит и покинул Северскую землю, захватив большую добычу.

Как пограничная территория Стародубщина находилась в составе Московского государства с 1503 по 1618 год.

1503 год

| Годы |

|---|

| 1499 · 1500 · 1501 · 1502 — 1503 — 1504 · 1505 · 1506 · 1507 |

| Десятилетия |

| 1480-е · 1490-е — 1500-е — 1510-е · 1520-е |

| Века |

| XV век — XVI век — XVII век |

| 2-е тысячелетие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| XIV век — XV век — XVI век — XVII век — XVIII век | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Хронологическая таблица |

1503 год — невисокосный год, начинающийся в четверг по григорианскому календарю. Это 1503 год нашей эры, 503 год 2 тысячелетия, 3 год XVI века, 3 год 1-го десятилетия XVI века, 4 год 1500-х годов.

Содержание

События

Европа

Азия и Африка

Америка

Родились

См. также: Категория:Родившиеся в 1503 году

Скончались

См. также: Категория:Умершие в 1503 году

См. также

| Это незавершённый список года. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив его. |