Что было в 1512 году в калуге

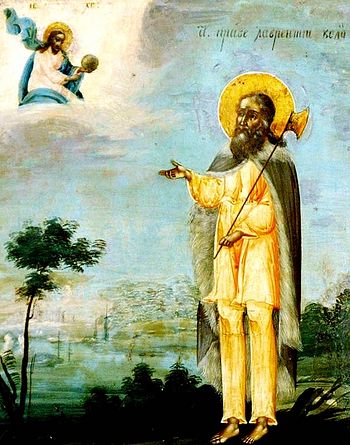

Блаженный Лаврентий, Христа ради юродивый, Калужский

Аудио

Скачать

(MP3 файл. Продолжительность Размер ) Читает иеромонах Игнатий (Шестаков)

В 1512 году крымские татары напали на Калугу. Князь вышел им навстречу с незначительным войском. Вскоре он оказался в большой опасности, отрезанный от своих людей и окруженный татарами. Святой Лаврентий, бывший в это время в княжеских палатах, внезапно воскликнул: «Дайте мой топор, потому что на князя Симеона напали псы, и я пойду ему на помощь!» Через несколько мгновений он оказался рядом с князем, размахивая топором и крича: «Не бойся!» Преимущество в битве сразу же стало переходить к русским, и они разбили татар.

Совершив множество чудес, блаженный Лаврентий предал душу Господу 10 августа 1515 года. Юродивый был похоронен в церкви, где совершались его подвиги и где впоследствии был построен монастырь, посвященный святому Лаврентию.

Составитель — иеромонах Макарий Симонопетрский,

адаптированный русский перевод — издательство Сретенского монастыря

Забытое сражение у Калуги в мае 1512 года

Со времени «Стояния на Угре» (1) 1480 г. Русское государство стало суверенным не только фактически, но и формально. В честь этого события в Москве была возведена Спасская башня Кремля.

5 февраля 1494 г. в Москве состоялось подписание «Договора о вечном между Литвой и Россией мире и дружбе и о промене городов», ставшее итогом войны 1492-1493 годов, в которой Иван III (2) действовал в союзе с крымским ханом Менгли-Гиреем (3).

Договор впервые после более чем двухсотлетних успехов Литвы, начавшихся после разгрома Руси монголами, фиксировал перелом в русско-литовских отношениях. Московскому государству отходили территории с городами: Вязьма, Алексин, Белёв, Козельск, Мещера, Одоев и ряда других городов. Кроме этого Литва также признавала принятый уже в Московии титул Ивана III – Государь всея Руси. Для той эпохи это считалось чрезвычайно важным событием, так как у литовцев были не меньшие основания именовать себя Русью. Литва была славянской державой, отстоявшей свою независимость от монголо-татар, где русское население составляло 80%, а православие до определённого времени пользовалось равными правами с католичеством. В то же время в Московском государстве процентное соотношение русского населения, вследствие географического положения и почти 250-летней татарской зависимости, было значительно меньше.

К концу XV века объективно сложились две восточноевропейские державы, которые с равным основанием могли именовать себя Русью. Это Великое княжество Литовское, Русское и Жемайтское или сокращённо – Литовское, и Великое княжество Московское. Граница между ними проходила по рекам Угре и Оке через город Калугу. Возросшая мощь Московского государства способствовала усилению соперничества за лидерство на русских землях между родами Рюриковичей и Ягеллонов, сменивших после смерти Витовта династию Гедеминовичей. «Вечный» мир продержался всего 6 лет, после чего началась новая русско-литовская война, закончившаяся в 1503 г. заключением очередного перемирия, по которому Иван III удержал за собой новые территориальные приобретения: Чернигов, Стародуб, Новгород-Северский, Путивль, Рыльск и 14 других городов. Вскоре после этого Иван III Васильевич скончался…

Князь Симеон Калужский (4) в завещании своего отца, написанного в присутст-вии знатнейших бояр, князей и духовника архимандрита Митрофана, упоминался в качестве подданного своего старшего брата Василия (5). Иоанн дал Симеону в отчину пограничные с Литвой территории с городами Бежецкий Верх, Калуга и Козельск с волостями, с путями, с сёлами и со всеми пошлинами.

Судя потому, что Иоанн, надо полагать, оставил своим младшим сыновьям приблизительно равные наследственные отчины частных владельцев (а не князей владетельных – И.Г.): Юрию – Дмитров, Звенигород, Кашин, Рузу, Брянск и Серпейск; Дмитрию – Углич, Хлепень, Рогачев, Зубцов, Опоки, Мещовск, Опаков и Мологу; Андрею – Верею, Вышегород, Алексин, Любутск, Старицу, Холм и Новый Городок, то отчина Симеона визуально кажется достаточно скромной. Из этого можно предположить, что «визуальная скромность» отчины Симеона компенсировалась стратегическим и экономическим значением города-крепости на полноводной в то время р. Оке – Калуги с волостями и значимых городов с обширными волостями и торговыми путями Козельска и Бежецкого Верха.

Начало XVI века отличалось очередным всплеском напряжённости за право на Русское государство. На русский престол после смерти своего отца взошёл Василий III Иванович. В Крыму, прежний преданный союзник Московского государства, престарелый хан Менгли-Гирей ослабел духом и уже зависел от своих легкомысленных сыновей, которые не хотели следовать сложившейся системы в политике, а действовали только по единственным приманкам грабежа и корыстолюбия. Все ждали смерти Менгли-Гирея, льстили царевичам и хватали как можно более золота.

Из трудов Н.М. Карамзина следует, что этими обстоятельствами, воспользовался Сигизмунд для разрушения важного для Московского государства продолжительного союза с Тавридой. Литва обязалась давать ежегодно Менгли-Гирею 15 000 червонцев с условием, чтобы он, изменив своим клятвам, без всякого неудовольствия на Россию, объявил ей войну, то есть жёг и грабил в её пределах. «Сей тайный договор исполнился немедленно: в мае 1512 года сыновья хановы, Ахмат и Бурнаш-Гиреи, со многолюдными шайками ворвались в области Белев-ские, Одоевские: злодействовали как разбойники и бежали, узнав, что князь Даниил Щеня спешит их встретить в поле. Хотя государь совсем не ожидал впадения крымцев, однако ж не имел нужды в долгих приготовлениях: со времён его отца Россия уже никогда не была безоружною; никогда все полки не распускались, сменяясь только одни с другими в действительной службе. За Даниилом Щенею выступили и многие иные воеводы к границам».

О набеге сыновей хана Менгли-Гирея, Ахмата и Бурнаша упоминает в своих работах и С.М. Соловьёв: «В мае месяце двое сыновей Менгли-Гиреевых с многочисленными толпами напали на украйну, на Белев, Одоев, Воротынск, Алексин, повоевали, взяли пленных. Великий князь выслал против них воевод; но татары отступили с большою добычею, а воеводы за ними не пошли».

Следует отметить, что в представленных упоминаниях о набеге сыновей Менгли-Гирея на Русь в мае 1512 г. ничего не говорится о последовательности маршрута движения татарского нашествия, его конечной цели и причинах столь поспешного выхода их из русских пределов. Надо думать, что только слухи о движении из Москвы князя Даниила Щени с другими воеводами им на встречу не могли обратить в столь поспешное бегство этих храбрых и алчных воинов, коими являлись крымские татары. Кроме этого оба исследователя дают разную информацию о территории, подвергшейся набегу агарян (6).

Предположительную причину бегства агарян из Московского государства можно найти в сохранившемся до наших дней памятнике русской письменности «Сказание о чудесах святого и праведного Христа ради юродивого Лаврентия» (Сказание посвящено блаженному Лаврентию Калужскому чудотворцу. В настоящее время известно девять списков Сказания, которые хранятся в рукописных отделах библиотек и музеев Москвы, Санкт-Петербурга и Твери. Списки датируются временем от середины XVII до середины XIX века. Более ранние рукописи неизвестны – И.Г.), созданного на основе народной устной традиции в середине XVII века, то есть спустя около150 лет после смерти Лаврентия Калужского 10 августа 1515 г. Вследствие этого реальные факты в устной интерпретации событий могли быть искажены и не могут вызывать полного доверия.

Тем не менее, в исследовательской литературе укрепилось мнение, что Калуга в период правления князя Симеона сильно окрепла и, как видно из летописей (включая записку Лаврентьевского монастыря – И.Г.), успешно смогла отразить нападение крымских татар: «В лето 7020 нападоша на град Агаряны, против которых вышел Князь Семен Иоаннович Калужский с своими гражданами. Праведный Лаврентий, в дому его бывший, внезапу возопи гласом велиим: дадите ми секиру острую; нападоша псы на Князя Симеона, да обороню от псов его, и взем отыде. Князю же Симеону бившуся с Агаряны с Насады на Оке, Агарянам же во множестве обступившим Князя, внезапу обретеся на Насаде праведный Лаврентий, укрепляя его и все воинство ободрив реки си: не бойтеся, и в тот час победи Князь и прогна их, а праведный Лаврентий обретеся паки в дому Княжеском, аки юродствуя и говоря: обороних от псов Князя Симеона. Князь возвратився от брани поведа бывшее, како явися праведный и его укреплением и помощию победил врагов нашедших на город Калугу».

Объединение полученной информации позволяет поновому взглянуть на рассматриваемое событие, выявить новый тактический способ ведения боя калужан, восстановить историческую справедливость.

Дальнейшие события не имеют в настоящее время научного объяснения (сегодня его назвали бы – телепортацией – И.Г.), но вдруг внезапно на судно явился юродивый Христа ради Лаврентий, укрепляя князя и всё воинство, ободрил, говоря: «не бойтесь», и «в тот же час победил князь и прогнал врагов, а праведный Лаврентий явился опять в дому княжеском».

Жестокое поражение от небольшой дружины калужан в «сече на водах Оки» и «чудесное явление» в разгар сражения праведного Лаврентия с секирой, известие о приближении московского войска во главе с князем Даниилом Щеней и необходимость спасти награбленное с большим полоном вынудило агарян принять решение о выходе за пределы Руси. Татары отступили и умчались на своих небольших, но резвых лошадях к югу.

С этого времени крымский хан Менгли-Гирей, оказавший великую пользу в обретении Московским государством независимости и бывший союзником в во-енных конфликтах с Литвой, стал врагом Руси и, по словам Василия III, «счастливый для нас союз, дело Иоанновой мудрости, рушился навеки, и Крым, способствовав возрождению нашего величия, обратился для России в скопище губителей».

События мая 1512 г., происшедшие у Калуги, стали тем кульминационным моментом, когда ещё теплившиеся длительные взаимовыгодные дружественные отношения между Крымом и Москвой безвозвратно переросли в затяжное враждебное противоборство. Если разорение недавно приобретённых у Литвы городов, расположенных на правом берегу Оки, Василий III исходя из политических соображений (надо полагать, что не всё население вновь присоединённых к Мос-ковскому государству литовских территорий лояльно относилось к своему новому положению и их разорение союзниками Литвы агарянами несло определённые политические выгоды – И.Г.), вероятно, смог бы уладить с крымским ханом, то попытка вторжения агарян у Калуги в исконные пределы Московского государства окончательно разрывали отношения с Крымом.

Князь Симеон возвратился с битвы и рассказал, как явился праведный Лаврентий, и как с его укреплением и помощью он победил врагов. Таким образом, Калуга и Московское государство были обязаны своим спасением от разорения, а князь и сохранением жизни, юродивому праведному Лаврентию Калужскому.

За этот подвиг князь Симеон и праведный Лаврентий стали местночтимыми святыми Калужской земли, небесными заступниками и покровителями Калуги.

Святого Лаврентия на древних иконах изображают с топором (секирой), насаженном на длинное топорище. Его образ был изображён вместе с иконой Калужской Божией Матери на хоругви народного ополчения в Отечественную войну 1812 года. До сих пор у калужан сохранилась многовековая традиция проведения крестного хода в дни поминовения праведного Лаврентия.

В правление князя Симеона Калуга укрепилась как форпост Московского государства и как торгово-ремесленный центр, известный своими товарами. Но деятельная натура князя не всем нравилась, и … Симеон «скоропостижно» скончался.

Историки весьма аргументировано предполагают, что Симеон был отравлен по приказу своего старшего брата – самодержца Василия III Ивановича. Он опасался за престол и, будучи долго бездетным, даже запретил своим братьям жениться, вёл за ними постоянную слежку и всячески притеснял. Вероятно, что натянутые взаимоотношения Василия III со своим братом Симеоном и ревность к его воинской славе стали причиной исключения из «официальных» летописей информации о «сече на водах Оки» у города Калуги, в которой князь Симеон Ка-лужский с дружиной одержали великую победу над агарянами.

Похоронен князь Симеон Калужский в царской усыпальнице Архангельского собора в Кремле в 1518 году.

К сожалению, этот подвиг калужан постепенно стирается из памяти их по-томков, тем самым теряется часть многовековой истории не только Калужской земли, но и России. Информации о тех далёких событиях в Российской истории очень мало.

Горолевич Игорь Евгеньевич,

директор НП «Калужский областной исследовательский и

культурно-просветительский центр «ГАРАЛЬ»,

Член-корреспондент Петровской академии наук и искусств (СПб.)

Калуга эпохи Ивана Грозного: крепость, пожары, подземные ходы

Часть калужского посада. Ныне это Центральный парк культуры и отдыха.

Художник, краевед Владимир ТОЛСТОВ восстановил планировку нашего города, каким он был 5 веков назад. На днях вышла его книга «Реконструкция калужского посада ХVI века» с вложенной внутрь картой.

Владимир не коренной калужанин, хотя по женской линии у него в роду — Александра Прокошина, известная певица хора им. Пятницкого, наша землячка. Он родился на Кольском полуострове, в г. Ковдор, за полярным кругом.

— Теперь этот город называют столицей Гипербореи, — говорит Толстов. —И туристы протоптали туда дорогу. В Ковдоре раньше и не подозревали, что это какое-то место силы. Сейчас у нас там уже никого не осталось: брат погиб в 1988 году в Афганистане, двоюродная сестра уехала в Америку, другая сестра живёт в Питере.

По первому образованию Владимир — строитель, закончил ЛИСИ в Санкт-Петербурге. А по второму — художник (изостудия архитектурного факультета). Его художественный дебют состоялся в 1986 году в Питере, на выставке «Митьки» и Борис Гребенщиков» в ДК железнодорожников.

— В Питере я жил на Пушкинской, 9. А культовое место, мекка рок-музыкантов, художников — Пушкинская, 10. Там «Митьки» обитали, Саша Флоренский, «ДДТ», «Ноль» концерты давали. Под окнами кино снимали … И Костя Кинчев с собачкой гулял. Интересное место! Сидели, курили в сквере, знакомились с художниками. Наверное, моя следующая книга будет об этом времени.

А потом я жил в Москве, рисовал для «Комсомольской правды», сотрудничал с Гуманитарным фондом им. Пушкина — писал искусствоведческие обзоры. Были у меня и выставки неоавангарда. В Москве познакомился с будущей женой — калужанкой и переехал сюда.

Тайная карта

— В Калуге, пообщавшись со многими людьми, понял, что в истории города — сплошные белые пятна, особенно это касается таинственной эпохи Ивана Грозного, Лжедмитрия II. А у меня аналитический склад ума, дотошный. Стало интересно посмотреть на Калугу глазами Ивана Грозного. Как выглядел деревянный город ХVI века? Считается, что Иван Грозный трижды был здесь, но я думаю, что намного больше. Потому что угрозу с юга первой принимала Калуга, дальше уже — Москва. Именно Калуга была стратегически важна. Иван Грозный сделал из города сильную крепость, неприступную.

Владимир Толстов.

Я изучил карту калужского посада Маргариты Фехнер и план посада ХVI-ХVII веков Петра Трейтера, сопоставил факты. И тут мне случайно попалась «Подземная карта Калуги» некоего А. Крылова. Но она считается артефактом 50 на 50%. Никто не знает, откуда она взялась. Кто-то говорит, что, возможно, сделана современниками. Однако точно известно, что до революции был такой картограф Крылов. Сохранилась только одна его карта — Калуга 1912 года, где остальные, непонятно. И вдруг в Можайске всплывает его карта подземной Калуги. Я наложил её сверху на карту историка, исследователя Маргариты Фехнер, поставил лампы, и вдруг, словно из тумана прошлого, все проявилось. И башни, и дороги совпали.

Все дороги ведут в Калугу

— Я стал представлять, как выглядела Калуга, рисовал карту, расставлял, что где находилось. Если современный город разбит на районы, то раньше он делился на сотни, которые назывались по церквям: Архангельская сотня, Георгиевская и т. д. В каждой — воины и сотник.

Калуга была центральным торговым местом, сюда вели все дороги. Рядом Ока — единственная река, которая течёт на север, по ней можно попасть в Новгород. Приезжали торговать из Москвы, Смоленска, Тулы. В Калуге в то время были прекрасные мастера- краснодеревщики, делали посуду, мебель, их знали в Европе.

Перед современной площадью Старый Торг находились Красные ряды, где торговали тканями, одеждой, мехом, обувью, посудой, лошадьми. Рядом — соляные ряды, здесь солили рыбу, мясо. Воины возили запасы соли с собой. Соляные торговцы в то время были очень богатыми.

По современной Воробьёвке проходил Воробьёвский овраг. По одной версии, здесь били воров, которые крали товар из Красных и Соляных рядов, — их секли розгами и даже топили в Оке. По другой версии, в овраге стояли зерновые амбары, куда слеталось много воробьёв. Позже овраг засыпали.

Казанский монастырь до церковной реформы был не женским, а общим. Монахи отливали колокола и пушки — технология одна. На его территории были пушечные дворы. И здесь, по моей версии, находился стан Ивана Болотникова.

На моей карте много деревьев, потому что кругом были сады. Те, кто описывал Калугу того времени, например, барон Сигизмунд фон Герберштейн, отмечали, что город — красоты необыкновенной, весь утопает в яблоневых садах, и много храмов. В Калуге долгое время соседствовали сады и усадьбы. А картошку выращивали за пределами города.

Люди пропадали под землей

— Подземная Калуге ещё интереснее. Эпоха Ивана Грозного — это расцвет подземелий. Все храмы Калуги соединялись ходами. Подземный ход шёл и на Правый берег. По некоторым сведениям, он был такой широкий, что по нему могли свободно проехать 4 вооружённых всадника. Такие чудесные мастера были в то время!

По преданию, в 1512 году праведный Лаврентий Калужский внезапно появился на месте боя князя Симеона с агарянами-татарами на Оке и помог выиграть сражение. Я думаю, что загадочное появление Лаврентия связано с тем, что от Симеонова городища (на самом деле это был укреплённый замок с 4 башнями) к Оке вёл подземный ход.

Тайных ходов под Калугой было много. На случай войны всё хранили под землёй. И, если что, уходили в подземелье. Делали всевозможные ловушки, лабиринты, чтобы чужаки не проникли. Сначала мастера делали проходы деревянными, потом — каменными, они были ещё надежнее, не обрушались.

В последующие века в Калуге под землёй часто пропадали люди, поэтому ходы заделывали. Так, в 1886 году на склоне Березуйского оврага случился оползень, открылось подземелье. После того как там пропало с десяток калужан, искавших сокровища, губернатор Арцимович приказал ход замуровать. Много ходов обрушилось во время Великой Отечественной войны, эти «дыры» потом залили бетоном. А ход на Правый берег затопило водой, когда в советское время строили мост и вбивали сваи.

Два в одном

— Моя книга тоже загадочная. Она двусторонняя. Первая часть — реконструкция и описание деревянной Калуги ХVI века. А перевернув книгу, вы найдёте детективно-историческую повесть «Невероятное происшествие в уездном городе К.» с лихо закрученным сюжетом. Шпион Наполеона случайно проваливается в подземелье города К. Что он там находит и каким образом выбирается — пусть останется интригой.

Калуга XIV-XVI века

Калуга тайна имени

Сейчас можно определенно сказать, что имя Ока произошло от финно-угорского «йокку», «йокки», что означает «большая река». А вот о названии города Калуги (в древности – Колуга) нет общего мнения. Версий же много: холуга – место, «огороженное тыном»; околуга – сокращенное «около луга», симбиоз слов «Ока» и «луга», калыга (от древнерусского «забор, ограда»); кулига – кулижки (фин.-угор. – «глухое место в лесу»); калынга (тюрк. – «выступ, возвышение»); колуга (старославян. – «мыс, полуостров»); калга (монг. – «застава»). В Сибири калугой называют рыбу, ловимую в Амуре. Название могло произойти и от реки Калужки, на берегу которой было построено первое городище (1,5 км от Ждамирово).

Летоисчисление древнерусских городов принято считать с какой-либо даты. Повезло тем городам, которые учреждались по чьему-либо указу. Большинство городов Древней Руси имеют дату первого упоминания в письменных источниках, как города-крепости. Значит, на протяжении десятков лет эти населенные пункты уже существовали. Так случилось и с нашим городом. Можно с уверенностью сказать, что в разные годы Калуга оставалась пограничной крепостью.

В начале XIV века центром экономической и политической жизни Руси становится Московское княжество. Объединение земель вокруг Москвы проходило как в борьбе с татаро-монголами, так и в борьбе с литовскими феодалами, которые захватили северо-восточные пограничные области Руси, в том числе и большую часть нынешней территории Калужской области. К XIV веку по рекам Оке и Угре и проходила граница между Литвой и Москвой.

Среди бескрайних русских лесов и полей течёт величавая река Ока.

Именно на её берегах стоит наш прекрасный город, который один из классиков сравнил с маленьким Константинополем. С этим можно соглашаться или не соглашаться, но то, что древняя Калуга прекрасна, – это бесспорно!

Город Калугу по справедливости должно почесть между древними российскими городами, но летописи об нем нигде ничего не упоминают.

Каков он был прежде и кому принадлежал, записи хотя и имелись, однако по столь многом бывшим несчастным с городом обстоятельствам все пропали, так что ныне ниже памяти осталось только о делах города касающихся, но и о главнейших приключениях, что когда и по какому случаю учинилось…

Академик Василий Зуев, 1781 г.

Первое упоминание

Великий князь Литовский Ольгерд.

1371 год, который и принято считать годом основания Калуги, связан с именем Ольгерда (Альгирдаса), сыном Гедимина, который в 1345 году стал Великим Литовским князем. Ольгерд проводил «антимосковскую и антитатарскую» политику. А в целях расширения территории Великого княжества Литовского вел захватнические войны, в результате которых присоединил к Литве часть западных русских земель. Князь был союзником Тверского княжества и формально принял православие, так как был женат на русской княжне Ульяне, сестре Тверского князя Михаила Александровича. Северо-восточные летописи с уважением упоминали о Великом князе Литовском, несмотря на то что он был противником Москвы:

…не пил ни вина, ни пива, имел великий разум и подчинил многие земли, втайне готовил свои походы, воюя не столько числом, сколько умением…

На протяжении долгих лет датой первого упоминания города был 1389 год, однако позднее ученые установили более раннюю дату – 1371 год. Споры по этому вопросу тогда были очень горячие. Обе даты имеют право быть упомянутыми.

Трижды Ольгерд совершал неудачные походы на Москву (1368, 1370, 1372 гг.). Именно в связи с военными действиями и был впервые упомянут наш город в письменных источниках.

От царя литовского Ольгерда к патриарху поклон. Прислал ты ко мне грамоту с [человеком] моим Феодором, что митрополит жалуется тебе на меня, говорит так: «Царь Ольгерд напал на нас». Не я начал нападать, они сперва начали нападать, и крестного целования, что имели ко мне, не сложили, и клятвенных грамот ко мне не отослали. Нападали на меня девять раз… Против своего крестного целования, взяли у меня города: Ржеву, Сишку, Гудин, Осечен, Горышено, Рясну, Луки Великия, Кличень, Вселук, Волго, Козлово, Липицу, Тесов, Хлепен, Фомин городок, Березуеск, Калугу, Мценеск. А то все города, и все их взяли, и крестного целования не сложили, ни клятвенных грамот не отослали. И мы, не стерпя всего того, напали на них самих, а если не исправятся ко мне, то и теперь не буду терпеть их. По твоему благословению, митрополит и доныне благословляет их на пролитие крови. И при отцах наших не бывало таких митрополитов, каков сей митрополит! Благословляет московитян на пролитие крови, и ни к нам не приходит, ни в Киев не наезжает. И кто поцелует крест ко мне и убежит к ним, митрополит снимает с него крестное целование. Бывает ли такое дело на свете, чтобы снимать крестное целование? Иван Козельский, слуга мой, целовал крест ко мне с своею матерью, братьями, женою и детьми, что он будет у меня, и он, покинув мать, братьев, жену и детей, бежал, и митрополит Алексей снял с него крестное целование… И многие другие бежали, и он всех их разрешает от клятвы, то есть от крестного целования….

Из грамоты литовского князя Ольгерда Гедиминовича константинопольскому патриарху Филофею с жалобой на митрополита Киевского и всея Руси Алексия за взятие у него городов,

в том числе Калуги

[не позднее августа 1371 года]

Другой документ, о котором упоминалось выше, – это духовная грамота (завещание), датированная 13 апреля – 16 мая 1389 года. Великий московский князь Дмитрий Иванович Донской разделял этим завещанием земли среди своих сыновей:

…се яз, гршный худыи раб божии Дмитрии Иванович, пишю грамоту душевную целым своим умом. Даю ряд [завещание] сыном своим и своеи княгини…

А се даю сыну своему, ки. Юрью, Звенигород со всеми волостми, и с тамгою, и с мыты, и з бортью, и с селы, и со всеми пошлинами. А волости Звенигородские: Скирменево з Белми,. Тростна, Негуча, Сурожык, Замощъская слобода, Юрьева слобода, Руза городок, Ростовци, Кремична, Фоминьское, Угож, Суходол с-Ыстею, с Истервою, Вышегород, Плеснь, Дмитриева слободка…

А се даю сыну своему, кн. Аньдрею, Можаеск со всеми волостями, и с тамгою, и с мыты, и з бортью, и с селы, и со всеми пошлинами, и с отьездными волостями. А волости Можайские:. Исмея, Числов, Боянь, Берестов, Поротва, Колоча, Тушков, Вышнее, Глиньское, Пневичи с Загорьем, Болонеск. А Коржань да Моишин холм придал есмь к Можаиску. А се волости, отъездные: Верея, Рудь, Гордошевичи, Гремичи, Заберега, Сушов, да с. Репиньское, да Йвановъское Васильевича в Гремичах. А Колуга и Роща сыну же моему, кн. Аньдрею. И что вытягал боярин мои Федор Аньдреевич на обчем рете Тов и Медынь у смолнян, а то сыну же моему, кн. Аньдрею. А из Московъских сел ему: Напрудьское село да Луциньское на Яузе с мелницею, Деуниньское, Хвостовьское в Перемышле, да луг Боровъскии, а другии противу Воскресенья. А из Юрьевъских сел ему Олексиньское село на Пекше…

Дмитрий Донской пишет свое завещание.

Местоположение города

Городище в Ждамирово.

В начале второго тысячелетия земли, на которых сейчас стоит Калуга, входили в состав Черниговского княжества. Постепенно они стали переходить под покровительство Владимиро-Суздальского княжества, где всё большую роль начинала играть Москва. В XII-XIII веках стали быстро появляться города-крепости.

Археологические исследования разных лет четко установили, что Калуга меняла свое местоположение четыре раза.

Одно из месторасположений Калуги – городище Ждамирово на левом берегу реки Калужки, так называемый феодальный «замок». Имело прямоугольную форму площадью 0,3 га. Самое раннее поселение, по мнению археологов, здесь могло существовать в первой половине 1 тыс. н.э. Его основу составляла деревянная конструкция с поперечными перерубами, обожженная и заполненная землей. Археологические исследования позволили найти остатки жилищ (развалы печей, подпольные ямы и ямы-погреба) и производственные сооружения (гончарный горн). Также были обнаружены железные ключи, наконечники стрел, ножи, шпоры, керамика. Все эти предметы были датированы XII–XIV веками. Ученые предполагают, что жизнь на этом городище прекратилась, очевидно, в конце XIV–начале XV века. К этому времени относится найденная на городище серебряная монета – подражание золотоордынскому дирхему.

Городище в устье Калужки.

Городище на мысе, образованном слиянием реки Калужки с Окою, – еще одно предположительное местоположение города. Его площадь 0,9 га. Археологи датируют поселение XIII–XV веками. Академик Зуев в 1780-е годы первым обследовал эту местность. Его описание является для нас ценным источником, позволяет представить, как выглядела эта крепость:

Место, которое город занимал, выбрано было на углу между двух рек, к обеим оканчивающихся ярами и притом несколько пологое к одной только Оке: все оно окружено было весьма глубоким рвом, так что, несмотря ни на истекшее время, а что заросло высокою травою, нельзя еще не удивляться приметной глубине его; от рва подымается прямою стеною вал сажени на три перпендикулярных. Оный вместе со рвом обходит город только с трех сторон, а с четвертой, что к Оке открыто яром, так что середина составляет некоторую площадь; и как положение места само собою одною половиною к речке Калужке или к NW было выше, нежели другое к SO, ниже по берегу Оки простирающееся, то между ними оными посередь города проведен от главного вала еще будто провалок без рва, который высшую половину отделяет от нижней… По углам главного вала видны были бугры с раскатами, на коих, без сомнения, стояли деревянные башни, а сверх того от оных башен ко рву были еще скаты, и наконец, над самым рвом еще таковые же бугры, может быть, для вторичных башен.

В конце XIX века учитель калужской гимназии, археолог И. Д. Четыркин выявил следы пожарища на городище. В этом, по его мнению, и состояла причина следующего переноса города. Также исследователь видел большую степень опасности для города из-за его расположенности непосредственно у водного пути и большой Тульской дороги.

При обследовании городища в середине XX века археологи выделили небольшую гряду, делящую площадь на две части. К сожалению, весь культурный слой к этому времени был уже уничтожен.

Третье месторасположение Калуги – городище на берегу реки Яченки. Оно получило название «Симеоново». Раскопки этой калужской крепости проводились археологами в конце XIX века, а в последующее время эти археологические памятники были срыты для строительства заводов. Археологами установлено, что в начале XVI века Калуга уже располагалась в этом месте. К сожалению, в конце XIX века культурный слой городища был уничтожен. Крепость имела деревянные стены, земляные валы, глубокие рвы, частокол из бревенчатых столбов и примыкающие к нему завалы – нагромождения срубленных деревьев с заостренными сучьями. Отсюда и произошло название района Калуги – Подзавалье. Место было удачно для пограничной крепости, коей являлась в то время Калуга. Она высоко возвышалась на прилегающей местности и прикрывала Крестовское поле, где проходили транзитные и гужевые дороги. Академик В. Зуев писал:

Городище, что было по реке Яченке верстах в двух от города или менее, между Лаврентьевым монастырем и городом, сказывают, было некогда место пребывания князя Симеона, и если это был тот князь, который княжил в Москве и Новгороде, то есть сын Иоанна Даниловича Калиты, то древность Калуги простирается уже далее сего года потому, что сие её место было третье, на которое она перенесена. Городище сие окружено высоким земляным валом с воротами или проездом и глубоким рвом с одной только восточной стороны; с двух же противных сторон окружено глубокими буераками и не столь высоким валом, а с четвертой подошел крутой яр, составляющий берег реки Яченки, на котором также виден небольшой вал. В середине оного находятся некоторые ямины, довольно глубокие, но ныне заросшие, которые положением своим одна подле другой кажут будто оставшиеся после погребов. Фигура сего городища продолговато четвероугольная; в длину оно имеет 310 больших шагов, а поперек 150; от вала видны были раскаты, по углам башни, и с трех сторон проезды или ворота. Из ямы одна тройная, глубокая, расположена поперек городища, а недалеко от оной имеется другая о четырех ямах и расположена по длине городища.

Время Симеона

Рубеж XV-XVI веков известен в истории Калуги как период правления князя Симеона Ивановича (1487–1518), сына Ивана III.

Да благословляю сына своего Семена, даю ему г. Бежытцкой Верх с волостьми, и с путми, и з селы, и со всеми пошлинами, г Колугу с волостьми, и с путми, и з селы. и со всеми, пошлинами. Да сыну же своему Семену даю г. Козелеск с волостьми, и з селы, а волости Козельские: Серенеск, да Людимеск, да Коробки, и Вырки, на Вырке на реке волости Сенища, да Сытичи, да Выино, и с-ыными месты, да Липици, да Взбынов, да Верх-Серсна, да Луган, да Местилово, да Кцын,да Хвостовичи, да Порыски, да Борятин, да Орень, да Хостьци, да Жеремин, да Сныхово, да Ивановское Бабина с. Незнаново, и сыными месты, со всем с тем, что к тем волостем и селом потягло…

Из духовной грамоты Московского

Великого князя Ивана Васильевича

о наследовании земель после

его смерти [ранее 16 июня 1504 г.]

В 1505 году было создано Калужское удельное княжество, владения которого включали Перемышль, Козельск и ближайшие населенные пункты. Калуга стала резиденцией князя, его дом находился на территории городища, которое так и стали называть Симеоново. В 1511 году Симеон решил бежать в Литву. Об этой его «задумке» прознали в Москве. Князь был вызван к Василию III. На голову князя могли обрушиться жестокие репрессии, только заступничество митрополита спасло Симеона. Заменив ему все его окружение, его отправили обратно в Калугу.

В лето 7019 [1511]… Тоя же зимы, генваря, восхотел кн. Семен Иванович бежати в Литву от брата своего великого князя Василиа Ивановича всеа Русии. И князь великий, сведав то, послал к нему и велел ему у себя быти и хотел на него опалу свою, возложити. Князь же Семен Иванович за свою вину начять бити челом государю великому князю, и князь великий Василей Иванович всеа Русии пожаловал его, по печалованию Симана митрополита всеа Русии и братии своей и владык, вины ему отдал, а людей его и бояр и детей боярских всех переменил…

(из Никоновской летописи)

Попытка бежать в Литву

калужского князя Симеона Иоановича.

В следующем году (1512) Симеон нашел возможность отличиться. Оставаясь пограничной крепостью, Калуга держала оборону не только с польско-литовскими захватчиками, но ещеи с крымскими татарами, которые в очередной раз нарушили границу. Далее всегда речь идет о легендарном событии. Видимо, было некое мелкое столкновение крымских татар с русскими, которое не нашло отражение в летописи, но как легенда осталась у калужан. Когда в стычке князь уже терял свои силы, то ему явился образ юродивого Лаврентия, жившего тогда в городе. Это предало Симеону огромную силу, и он одержал победу. В память об этом событии был заложен Лаврентьевский монастырь. 1515 год считают годом смерти Лаврентия. Его изображение особенно тем, что он показан нам с топором на длинной ручке – секирой, которая и оградила князя от врагов.

Значение Калуги того времени немаловажно. Происходит активизация процесса превращения из села в город: рост ремесел, товарного производства. Калуга становилась богатым торговым центром, ведя торговлю и с русскими, и с литовскими городами.

В первой четверти XVI века любопытный момент отмечен в книге «Записки о московитских делах», автором которой был Сигизмунд Герберштейн (1486-1566), немецкий барон, дипломат и путешественник. Он несколько раз побывал в России – в 1517, 1526 годах. Эти «Записки» – результат его наблюдений. Он писал:

…Город Калуга на реке Оке отстоит на 36 миль от Москвы и на 14 от Серпухова. Там выделываются искусно вырезанные деревянные кубки и другие вещи из дерева, имеющие отношение к домашнему хозяйству. Отсюда они вывозятся повсюду, в Москву, Литву и другие окрестные страны. Государь обычно располагает там ежегодно свои караулы против набегов татар…

Город был важен для Московского княжества как крепость, служившая защитой от литовцев и крымцев. Особенно это стало заметно после смерти Симеона Ивановича, когда Калуга отошла к Москве. Город стал видным стратегическим центром, отсюда можно было руководить обороной против крымских татар.

Шведский дипломат XVI века отмечал, что

…Калуга – город, богато населенный ремесленниками и простым людом.

Население росло. Все в городе поместиться уже не могли. По этой причине стали расселяться под завалом. Так и возникло Подзавалье. Туда ушли ремесленники, в том числе те, кто занимался сапожным ремеслом. Обосновались, построили дома, мастерские.

Современный городской парк – территория четвертой калужской крепости. Калуга в XVI-XVII веках состояла из двух главных частей – города и острога (посада). Город, то есть сама крепость, составлял центральную часть поселения и являлся административным центром. Крепость была построена как защита от набегов врагов. Она имела форму неправильного четырехугольника. Крепостные стены протяженностью чуть более 1,5 км были рубленые, с 12 башнями, которые по фасадам были четырехугольные, угловые – шестиугольные. Три башни были проезжие (Водяная, Ильинская и Покровская). С двух сторон крепость защищали овраги – Березуйский и Городенский. Первый овраг по сей день является достопримечательностью, а второй – был засыпан после утверждения генерального плана застройки города в 1778 году. С северо-восточной стороны был высокий вал, у наружного подножия которого шел широкий ров, а с четвертой стороны – берег реки Оки.

В крепости находились приказная изба, кладовая для казенных запасов, тюрьма и сторожки воротников и храмы, среди которых был главный – Троицкий собор.

К крепости непосредственно примыкал посад, отделенный от нее полосой земли, которую не застраивали во избежание пожаров. На ней обычно устраивали торговую площадь. Предположительно подобная площадь располагалась между Ильинскими и Покровскими воротами. В описании Калуги Полуэхтовым в конце XVII века около башни на плацу «конская избушка» − помещение, где метили лошадей на продажу. Это место называлось Старый торг.

За этой площадью находились дворы посадских людей, торговые ряды с лавками и церкви.

Калужская крепость, XVI век. Реконструкция А. Днепровского.

В XVI веке завершился процесс формирования Русского централизованного государства. Однако вражеские угрозы не прекращались. После распада Золотой орды усилились набеги крымских татар. Они сопровождались опустошением многих районов и угоном в рабство тысяч людей. В связи с этим Калуга выделяется как важный опорный пункт обороны русских земель на юго-западе. Здесь были сосредоточены крупные военные силы русского государства.

С целью обезопасить юго-восточные границы от набегов крымских татар была построена засечная черта – оборонительные сооружения. Главным элементом в них были засеки, которые использовались в качестве преград на равнинных лесных территориях. Засеки устраивались следующим образом: подрубали деревья на высоте 1,5−2,5 м и валили вершинами в сторону возможного неприятельского нападения. Создавались полосы шириной 10–200 м. Через некоторое время через поваленные деревья прорастал молодой лес, возникала чащоба, совершенно непроходимая даже для пешего человека, тем более для всадников или повозок. Высокие пни служили препятствием и не давали возможности разобрать завалы. Поскольку деревья были не срублены, а лишь подсечены, то оставались по большей части зелеными, поэтому сжечь засеку тоже было практически невозможно. Длина этих оборонительных сооружений достигала тысячи километров. В них входили протяженные линии валов и рвов, десятки больших и малых городов. Таким образом, засечные черты являлись сложной и хорошо организованной военно-хозяйственной государственной структурой. Они создавались как долговременные стратегические оборонительные рубежи государства.

Одной из самых ранних была пятисоткилометровая Большая Засечная черта, созданная в середине XVI века, протянувшаяся от Белева и Перемышля через Одоев, Тулу, Венев до Переславля Рязанского. Она называлась Тульская Засечная черта. На территории Калужского края она проходила практически через все калужские города – Козельск, Пермышль, Мещовск, Серпейск, Мосальск, Тарусу, Воротынск, Кременец, Медынь, Любутск, Малоярославец, Боровск. Эти города были превращены в крепости. В центре укрепленной линии, как передовой форпост, выделялась Калуга, в которой постоянно находился передовой полк русских войск, а в Тарусе – полк правой руки. Из пяти полков русской армии два дислоцировались в Калужском крае. Большое значение Калуге и калужским городам как укрепленным пунктам придавал Иван Грозный. Он неоднократно приезжал в Калугу, Козельск, Воротынск, Оболенск, а в 1576 году лично руководил русскими войсками, отражавшими опасное нападение крымских татар.

Икона битвы с крымскими татарами на Оке в 1512 году.

Лета 7071 [1563] …Майя… в 9 день царь и великий князь Иван Василиевич всеа Русии поехал в Оболенеск, в Колугу, в Перемышль, в Одоев старой, а из Одоева в Белев, в Козельск, в Воротынеск, и по своим дворцовым селом в тех городех; а к Москве приехал в среду перед троицыным днем, майя в 26 день…

Из Никоновской летописи

о посещении царем Иваном IV Васильевичем

калужских городов в 1563 году.

В лето 7103 [1595]… Приидоша же татарове в Мещорския и в Козельския места, и в Воротынския, и в Перемышския, и многие места повоеваху. Царь же Федор Иванович, слышав их приход, посла на них воеводу своего Михаила Андреевича Безина и рече ему…: «Иди, побей всех татар»… Воевода Михайло прииде наспех и собрався с ратными людьми в Калуге и поиде на татар и снидеся с ними на речке на Выйсе, и по милоств божией татар побиша на голову и языки многи поима.

В 1578 г. Польский король Стефан Баторий потребовал у Москвы возращения Калуги как старинного литовского владения, но Москва считала ее своим крепким и надежным гордом. Это подтверждается еще и тем, что в Калуге содержался в течение 17 лет пленный крымский посол Ян Болдый.

«Новый летописец» о нашествии

крымских татар

на калужские земли и их разгроме

калужским воеводой

Михаилом Андреевичем Безиным

в 1595 году.

© 2021, Калужская неделя. Все права защищены.

Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходимы упоминание или ссылка на ресурс.