Что было в 1519 1522 году

1519 — Year 1519 (MDXIX) was a common year starting on Saturday (link will display the full calendar) of the Julian calendar. January July * March 4 Hernán Cortés lands in Mexico (Quetzalcoatl promised to return this year). * June 28 Charles II of Spain … Wikipedia

1519 — … Википедия

1519. — Гроссмейстер Тевтонского ордена направил Василию III предложение присоединиться к антитурецкой коалиции, создаваемой западными державами. Василий III отказался … Хронология всемирной истории: словарь

1519.11.08 — [Америка] Испанские конкистадоры вступили в Мехико, Эрнандо Кортес встретился с царем ацтеков Моктесумой … Хронология всемирной истории: словарь

1519 — матем. • Запись римскими цифрами: MDXIX … Словарь обозначений

1519 Kajaani — Infobox Planet minorplanet = yes width = 25em bgcolour = #FFFFC0 apsis = name = Kajaani symbol = caption = discovery = yes discovery ref = discoverer = Y. Vaisala discovery site = Turku discovered = October 15, 1938 designations = yes mp name =… … Wikipedia

1519 en architecture — Décennie 1510 en architecture Années de l architecture : 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 Décennies de l architecture : 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 … Wikipédia en Français

(1519) Kajaani — Asteroid (1519) Kajaani Eigenschaften des Orbits (Animation) Orbittyp Hauptgürtelasteroid Große Halbachse 3,1246 AE … Deutsch Wikipedia

1519 in science — The year 1519 in science and technology included many events, some of which are listed here. Births*June 6 Andrea Cesalpino, Italian philosopher, physician, and botanist (d. 1603) … Wikipedia

1519 v. Chr. — Portal Geschichte | Portal Biografien | Aktuelle Ereignisse | Jahreskalender ◄ | 3. Jt. v. Chr. | 2. Jahrtausend v. Chr. | 1. Jt. v. Chr. | ► ◄ | 18. Jh. v. Chr. | 17. Jh. v. Chr. | 16. Jahrhundert v. Chr. | 15. Jh. v. Chr. | 14. Jh. v. Chr. | … Deutsch Wikipedia

Этот день в истории: 1519 год — началась кругосветная экспедиция Магеллана

20 сентября 1519 года из испанского порта Санлукар-де-Баррамеда вышла флотилия под общим командованием капитан-генерала Фернана Магеллана. Цель экспедиции заключалась в том, чтобы впервые в истории обогнуть Земной шар.

Эскадра состояла из пяти судов: «Тринидад», «Сан-Антонио», «Сантьяго», «Консепсион» и «Виктория». Магеллан, как и Колумб, был сторонником идеи, что Земля круглая и справедливо полагал, что путешествие на запад приведет на восток. Поэтому адмирал сразу же двинулся по направлению к Рио-де-Жанейро.

При пересечении Атлантики мореплаватель впервые использовал свою систему сигнализации, и корабли его флотилии ни разу не потеряли друг друга из виду. Достигнув своей первой цели, экспедиция начала продвигаться вдоль берега на юг — таким образом было открыто и нанесено на карту все атлантическое побережье Южной Америки.

К тому времени как флотилия достигла открытого Магелланом пролива, в экспедиции остались только 3 корабля. Благодаря обнаруженному проходу (Магелланов пролив) суда смогли обогнуть Америку с юга, избежав опасных штормов у мыса Горн. Далее корабли вышли в неизвестный до этого океан. Магеллан назвал его Тихим, поскольку за все 4 месяца плавания в его водах не случилось ни одного шторма.

Путешествие становилось все более трудным, на кораблях начались голод и цинга, многие умирали. Пересекая океан, они прошли более 17 000 км. Магеллан ежедневно вел наблюдения и составлял карту. Вскоре Магеллан достиг ранее не известных Филиппинских островов (1521), где вмешался в распри местных племен и погиб в одной из стычек с туземцами.

Оставшиеся в живых члены экипажа сбежали на свои корабли и продолжили движение на запад. В Испанию вернулись только два судна. В сентябре 1522 года «Виктория» завершила кругосветное путешествие, чуть позже вернулся «Тринидад». На нем привезли столько пряностей, что их продажа компенсировала потерю остальных кораблей.

Результат путешествия Магеллана по праву считается одним из величайших географических открытий. Отправившиеся на запад экспедиции, вернулись обратно с востока, что доказало шарообразную форму Земли. Впервые европейцы пересекли самый большой из океанов — Тихий, открыв проход из Атлантики.

Кроме того, экспедиция выяснила, что большую часть поверхности земли занимает не суша, как думали Колумб и его современники, а океаны. Именем Магеллана названы два звездных скопления (Большие и Малые Магеллановы облака) и пролив.

Первое кругосветное плавание Фернана Магеллана

После долгого торга с королевскими советниками, выговорившими себе солидную долю ожидаемых доходов и уступок со стороны португальцев, был заключен договор. По соглашению Карл I обязался снарядить пять кораблей и снабдить экспедицию припасами на два года. Однако перед отплытием Фалейру отказался от предприятия, и Магеллан стал единоличным начальником экспедиции.

Подготовку к экспедиции Магеллан контролировал лично. Он сам следил за погрузкой и упаковкой продуктов, товаров и снаряжения, а адмиральский флаг поднял на своем судне «Тринидаде». Штатный состав флотилии составил 293 человека, при этом на борту находились еще 26 внештатных членов экипажа. В первое кругосветное плавание отправился интернациональный коллектив: кроме португальцев и испанцев в его состав вошли представители более 10 национальностей из разных стран Западной Европы.

Разумеется, португальцам приготовления к путешествию не нравились и они пытались всячески устранить конкурента. На убийство не решились, однако использовали другие методы, в частности очерняли Магеллана перед испанцами. При этом многие испанцы также были недовольны тем, что главным в экспедиции будет португалец.

В 1518 году между участниками будущего плавания и жителями Севильи произошло столкновение из-за того, что Магеллан поднял на кораблях свой собственный штандарт, который местные жители приняли за португальский и потребовали снять. Однако все закончилось достаточно хорошо и конфликт был улажен. Для того, что бы противоречий больше не возникало, Магеллану приказали ограничить количество португальцев в будущей экспедиции до 5 человек. Однако в результате их оказалось 40 человек, так как среди испанцев не хватало опытных моряков, которые были нужны для столь долго и сложного плавания.

Парусники взяли на борт запас провизии и всего необходимого в расчете на 2 года автономного плавания: сухари, вино, оливковое масло, уксус, соленая рыба, вяленая свинина, фасоль и бобы, мука, сыр, мед, миндаль, анчоусы, изюм, чернослив, сахар, айвовое варенье, каперсы, горчица, говядина и рис. На случай столкновений имелось около 70 пушек, 50 аркебуз, 60 арбалетов, 100 комплектов лат и другое вооружение. Для торговли взяли материю, металлические изделия, женские украшения, зеркала, колокольчики и ртуть.

20 сентября 1519 года флотилия Магеллана вышла из порта Санлукар-де-Баррамеда. Проблемы начались почти сразу, они были связанны с тем, что капитанам других кораблей маршрут был не известен и они потребовали рассказать им о нем. На это Магеллан ответил: «Ваша обязанность следовать днем за моим флагом, а ночью за моим фонарем».

Капитан «Сан-Антонио» Картахена, являвшийся в плавании представителем короны, во время рапорта демонстративно нарушил субординацию и стал называть Магеллана не «капитан-генерал», а просто «капитан». После созыва капитанов на «Тринидад» Картахена снова нарушил дисциплину и Фернан объявил его арестованным. Картахене разрешили находиться не на флагманском корабле, а на кораблях сочувствующих ему капитанов.

29 ноября 1519 года флотилия достигла побережья Южной Америки.

26 декабря 1519 года экспедиция подошла к заливу Ла-Платы, где проводились поиски пролива. «Сантьяго» был послан на запад, но вскоре вернулся с сообщением, что это не пролив, а устье гигантской реки. Эскадра начала медленно продвигаться на юг, исследуя берег.

31 марта 1520 года Магеллан принял решение встать на зимовку, так как продвижение шло очень медленно из-за приближающейся зимы, флотилию атаковали штормы. Экспедиция остановилась в ранее неизвестной бухте, которую в последствии назвали Сан-Хулиан. Встав на зимовку, капитан распорядился урезать нормы продовольствия, что вызвало ропот среди моряков, уже измотанных сложным плаванием. Этим пыталась воспользоваться группа офицеров, недовольных Магелланом.

1 апреля 1520 года, в Вербное воскресенье, Магеллан пригласил всех капитанов на церковную службу и праздничный обед. При этом капитан «Виктории» Мендоса и капитан «Консепсьона» Кесадо на обед не явились.

2 апреля 1520 года ночью начался мятеж. В руках заговорщиков оказалось три крупных корабля. Но мятежники не желали дальнейшего кровопролития, опасаясь, что им за это придется отвечать по прибытии в Испанию. К Магеллану была послана шлюпка с письмом в котором говорилось, что их цель всего лишь заставить его правильно выполнить приказы короля. Они согласны считать Фернана капитаном, но он должен советоваться с ними по всем своим решениям. После этого стороны пригашали друг друга на свои корабли для дальнейших переговоров.

Для суда над мятежниками был создан трибунал. По его решению 40 участников были приговорены к смерти, но тут же помилованы, поскольку экспедиция не могла терять такое количество матросов. Был казнен только совершивший убийство Кесадо. Представителя короля Картахену и одного из священников, активно участвовавшего в мятеже, Магеллан приказал оставить на берегу после ухода флотилии. О их дальнейшей судьбе ничего не известно.

В мае 1520 года Магеллан послал «Сантьяго» во главе с Жуаном Серраном на юг для разведки местности. В 60 милях к югу была найдена бухта Санта-Крус. Еще через несколько корабль, во время бури, потерял управление и разбился. Погиб один моряк. Остальные оказались на берегу без пищи и припасов. Они соединились с основным отрядом только через несколько недель. Потеря судна, предназначенного для разведки и припасов, нанесла ущерб экспедиции. Магеллан сделал Серрана капитаном «Консепсьона». В результате все 4 корабля оказались в руках его сторонников.

24 августа 1520 года флотилия вышла из бухты Сан-Хулиан. За время зимовки она лишилась 30 человек. Уже через два дня экспедиция вынуждена была остановиться в бухте Санта-Крус из-за непогоды и повреждений. В путь флотилия вышла только 18 октября 1520 года.

21 октября 1520 года корабли оказались у узкого пролива ведущего в глубь материка. «Сан-Антонио» и «Консепсьон» были посланы на разведку. В результате начавшегося шторма корабли чуть не погибли и случайно обнаружили узкий проход. Они оказались в широкой бухте, за которой последовали еще проливы и бухты. Вода оставалась соленой, а лот очень часто не доставал дна. Оба судна вернулись с радостной вестью о том, что, возможно, пролив найден.

Флотилия вошла в пролив и много дней шла по настоящему лабиринту скал и узких проходов. Южную землю, на которой ночами часто виделись огни, назвали Огненной Землей. У острова Доусон пролив разделился на два канала, и Магеллан снова разделил флотилию. «Сан-Антонио» и «Консепсьон» ушли на юго-восток, два других корабля остались для отдыха, а на юго-запад отправили лодку. Через три дня лодка вернулась и моряки сообщили, что видели открытое море.

1 декабря 1520 года корабли прошли близ полуострова Тайтао, а затем суда удалились от материка на максимальное расстояние в 300 км. Флотилия прошла по Тихому океану не менее 17 тысяч км. Такие огромные размеры нового океана оказались неожиданными для моряков. При планировании экспедиции исходили из предположения, что Азия находится сравнительно близко от Америки. Не готовая к такому переходу, экспедиция испытывала огромные лишения. На кораблях свирепствовала цинга. Погибло от одиннадцати до двадцати девяти человек.

24 января 1521 года моряки увидели необитаемый остров из архипелага Туамоту. Однако высадиться на него не представлялось возможности из-за скалистых берегов. Через 10 дней был обнаружен еще один остров, в архипелаге Лайн. Высадиться тоже не удалось, но экспедиция наловила акул для пропитания.

6 марта 1521 года флотилия увидела населенный остров Гуам из группы Марианских островов. Лодки окружили флотилию, началась торговля. Вскоре выяснилось, что местные жители воруют с кораблей все, что попадется под руку. Когда они украли шлюпку, европейцы не выдержали. Они высадились на остров и сожгли селение островитян, убив при этом 7 человек. После этого они забрали лодку и захватили свежие продукты. Острова были названы Воровскими.

10 марта 1521 года испанцы первыми из европейцев достигли Филиппинских островов, которые Магеллан назвал архипелагом Святого Лазаря. Опасаясь новых столкновений, он решил искать необитаемый остров.

17 марта 1521 года экспедиция Магеллана высадилась на острове Хомонхом, тем самым закончился переход через Тихий океан. На острове был устроен лазарет, куда перевезли всех больных. Свежая пища быстро вылечила моряков, и флотилия отправилась в дальнейший путь среди островов. На одном из них раб Магеллана Энрике, родившийся на Суматре, встретил людей, говорящих на его языке.

7 апреля 1521 года экспедиция вошла в порт Себу на одноименном острове. Там они встретили порядки настоящего «цивилизованного» мира. Местный правитель, раджа Хумабон, потребовал уплаты пошлины. Но Магеллан платить отказался и предложил ему дружбу и военную помощь, если тот признает себя вассалом испанского короля. Правитель принял предложение и через неделю крестился вместе со своей семьей и несколькими сотнями подданных.

27 апреля 1521 года, в роли покровителя новых христиан, Магеллан организовал военную экспедицию против вождя острова Мактан Лапу-Лапу, который противился новым порядкам и не собирался отдаваться под власть испанцев. Магеллан отправился туда с 60 людьми на лодках, но они из-за рифов не могли подойти близко к берегу. Оставив в лодках арбалетчиков и мушкетеров, с 50 людьми он переправился вброд на островок. У селения испанцев атаковали три отряда. Основная часть испанцев бросилась в бегство. Магеллан и восемь человек из его команды остались. Мактанцы закидали Магеллан копьями. Переговоры о выдачи тела капитана к успеху не привели.

9 июля 1522 года изношенный корабль «Виктория» подошел к островам Зеленого мыса, португальскому владению. Не сделать здесь остановки было невозможно по причине крайнего недостатка питьевой воды и провизии. Им удалось получить две груженные рисом лодки. Однако португальцы все-таки задержали тринадцать человек экипажа, и «Виктория» ушла без них.

6 сентября 1522 года «Виктория» добралась до Испании, став, таким образом, единственным кораблем флотилии Магеллана, победно вернувшимся в Севилью. На корабле было восемнадцать выживших. Но «Виктория» привезла столько пряностей, что продажа их с лихвой покрыла затраты на экспедицию, а Испания получила «право первого открытия» на Марианские и Филиппинские о-ва и предъявила претензии на Молукки.

В 1525 году еще четверо из 55 членов команды корабля «Тринидад» были доставлены в Испанию. Также были выкуплены из португальского плена те члены команды «Виктории», которые были схвачены португальцами во время вынужденной стоянки на островах Зеленого Мыса.

Первое кругосветное плавание или как доказать, что Земля — круглая?

Первое кругосветное путешествие — морская экспедиция Испании под руководством португальца Фернана Магеллана. Длилась с 20 сентября 1519 года по 6 сентября 1522 года. Оказалась успешной в торговом плане, однако по ее окончании в Испанию вернулся только один корабль из пяти.

Приготовления

В своем путешествии Фернан Магеллан собирался повторить путь Христофора Колумба. Первоначально он обратился за поддержкой к королю Португалии, однако ему отказали. Тогда исследователь прибыл с той же просьбой к испанскому монарху несмотря на то, что между Испанией и Португалией шла борьба за влияние на море. По Тордесильясскому договору государства обязались поделить сферы влияния: новые земли на востоке должны были отойти Португалии, а западные — Испании.

Испанский король принял предложение Магеллана. Мореплавателю были выделены пять кораблей:

Также исследователь получал двадцатую часть от предполагаемых богатств и наместничество в новооткрытых землях.

Южноамериканские берега

Экспедиция вышла из Санлукар-де-Баррамеда 20 сентября 1519 года. Точный маршрут Магеллан держал в строгой тайне, что вызывало недовольство испанских моряков.

К концу осени корабли достигли бразильских берегов, а к декабрю следующего года — Ла-Платы. Поиски пролива для последующего продвижения были затруднены непогодой. Когда же экспедиция остановилась на зимовку, Магеллан уменьшил пайки, что спровоцировало бунт. Последний был подавлен, но после шторма флотилия потеряла «Сантьяго».

18 октября экспедиция продолжила плаванье и открыла пролив, названный в честь Магеллана. По достижении Огненной Земли был поднят вопрос о возвращении домой, но руководитель флотилии распорядился продолжить путь. Это спровоцировало новый мятеж, в результате которого оказался захвачен «Сан-Антонио». Бунтовщики вернулись на нем в Испанию, где были арестованы за неповиновение.

Экспедиция Магеллана к концу осени прошла по спокойным водам, а потому новый океан получил наименование Тихого.

Смерть первооткрывателя

Весной 1521 года флот дошел до Марианских, а затем и Филиппинских островов. Моряки пополняли запасы и вели торговлю. А правитель острова Себу оказался под настолько большим впечатлением от испанских кораблей, что согласился признать власть короля. Но не все местные оценили такой поступок своего раджи, а потому началось военное столкновение, в котором убили Фернана Магеллана.

Уцелевшие моряки бежали на Молуккские острова. Там пришлось уничтожить «Консепсьон», так как он находился в аварийном состоянии, а ресурсов для его ремонта не имелось.

Оставшиеся два судна разделились. «Тринидад» попал в бурю, после чего был вынужден вернуться на острова. Там команда оказалась захвачена португальцами, разыскивающими Магеллана как предателя короны.

Из всего флота только «Виктория» под руководством Х. С. Элькано сумела вернуться в Севилью, совершив первое кругосветное путешествие и привезя груз драгоценных специй. Таким образом, была доказана шарообразная форма Земли и наличие единого мирового океана.

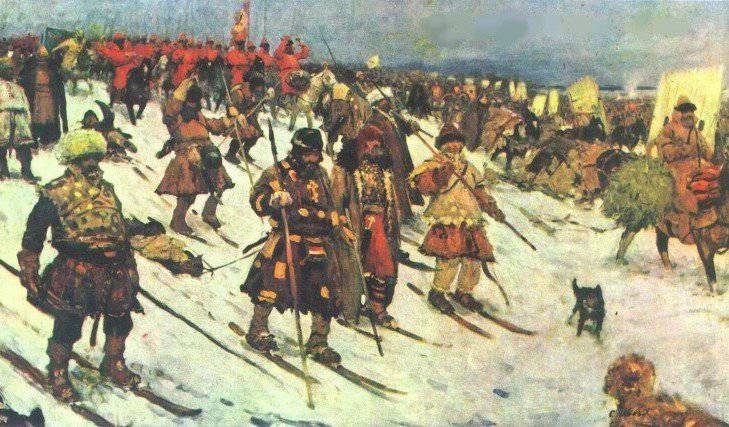

Русско-литовская война 1512-1522 гг. Присоединение Смоленской земли

Осенью 1512 года в Москву поступили сведения, что татарские нашествия этого года стали следствиями направленного против Русского государства крымско-литовского договора. Москва в ноябре объявляет войну Великому княжеству Литовскому. В середине ноября 1512 года в поход вышла передовая рать вяземского наместника князя Ивана Михайловича Репни Оболенского и Ивана Челяднина. Войско получило задачу, не задерживаясь у Смоленска, идти далее к Орше и Друцку. Там передовая рать должна была соединиться с отрядами князей Василия Швиха Одоевского и Семена Курбского, которые выступили из Великих Лук к Бряславлю (Браславлю).

19 декабря 1512 года в поход двинулись основные силы русской армии под командованием самого государя Василия Ивановича. В январе 1513 году русская армия, насчитывающая до 60 тыс. воинов при 140 орудиях, подошла к Смоленску и начала осаду крепости. Одновременно, наносились удары и на других направлениях. Новгородская рать под командованием князей Василия Васильевича Шуйского и Бориса Уланова наступала в направлении Холма. С Северской земли в поход на Киев выступила рать Василия Ивановича Шемячича. Он смог внезапным нападением сжечь киевские посады. Полки И. Репни Оболенского, И. Челяднина, В. Одоевского и С. Курбского. Выполняя приказ великого князя, огнём и мечом прошли по огромной территории, разорив окрестности Орши, Друцка, Борисова, Бряславля, Витебска и Минска.

В новом наступлении на Великое княжество Литовское участвовали весьма значительные силы. Сам великий князь Василий остановился в Боровске, направив на Литовские города своих воевод. 80-тыс. войско под командованием Ивана Репни Оболенского и Андрея Сабурова вновь осадило Смоленск. 24-тыс. войско под командованием князя Михаила Глинского осадила Полоцк. 8-тыс. отряд из состава сил Глинского окружил Витебск. 14-тыс. отряд был послан на Оршу. Кроме того, часть московских войск под командованием князя Александра Ростовского и Михаила Булгакова-Голицы вместе с отрядами верховских князей были развернуты на южных рубежах для обороны от крымских татар.

В это время Сигизмунд I собрал 40-тыс армию и двинул войска на выручку осаждённым Витебску, Полоцку и Смоленску. Передовые литовские отряды появились в районе боевых действий в октябре. Великий князь Василий, находившийся при войске, решил не принимать сражения и отойти. Вслед за основными силами на свою территорию оттянулись и остальные отряды. Однако это отступление не нарушило планов великого князя московского, война была продолжена.

В конце мая 1514 года Василий Иванович в третий раз двинул свои полки сначала к Дорогобужу, а затем к Смоленску. Командовал армией Даниил Щеня, Иван Челяднин (воеводы Большого полка), Михаил Глинский и Михаил Горбатый (Передовой полк). 8 июня 1514 года в поход выступил сам великий князь московский, с ним выехали и его младшие братья – Юрий Дмитровский и Семён Калужский. Ещё один брат – Дмитрий Иванович Жилка стоял в Серпухове, охраняя фланг от возможного удара крымской орды.

Гарнизон Смоленска предложил начать переговоры о перемирии, но эта просьба была отвергнута великим князем Василием III, который потребовал немедленной капитуляции. Под давлением горожан, литовский гарнизон 31 июля сдался. 1 августа русская армия торжественно вступила в город. Смоленский епископ Варсонофий отслужил молебен, во время которого горожане присягнули на верность московскому государю. Смоленский наместник Юрий Сологуб давать присягу отказался и был отпущен в Литву, там его казнили за сдачу крепости.

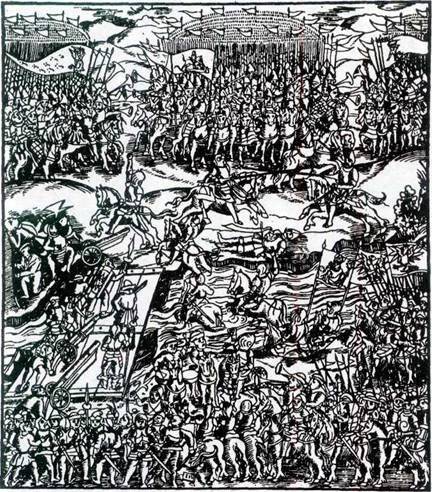

Сражение под Оршей (8 сентября 1514 года)

Падение Смоленска вызвало большой резонанс. Почти сразу московскому государю присягнули ближайшие города – Мстиславль, Кричев и Дубровна. Василий III, воодушевлённый этой победой, требовал от своих воевод продолжение наступательных действий. На Оршу было двинуто войско под командованием Михаила Глинского, на Борисов, Минск и Друцк – отряды Михаила Голицы Булгакова, Дмитрия Булгакова и Ивана Челяднина.

Однако о планах русского командования стало известно противнику. Князь Михаил Львович Глинский, во время русско-литовской войны 1507—1508 гг. предавший Литву (подробнее в статьев ВО: Малоизвестные войны русского государства: Русско-литовская война 1507-1508 гг.), теперь предал и Москву. Князь Глинский был недоволен отказом Василия III передать ему в наследственное владение Смоленское княжество. Об измене Михаила Глинского сообщил воеводе Михаилу Голице Булгакову один из доверенных слуг Глинского. Князя схватили, у него нашли Сигизмундовы письма. Благодаря его предательству, противник получил сведения о численности, дислокации и маршрутах движения русского войска.

Силы сторон. Сигизмунд оставил при себе в Борисове 4-тыс. отряд и остальное войско двинул навстречу силам Михаила Голицы Булгакова. Командовал польско-литовской армией опытный полководец великий гетман литовский Константин Иванович Острожский и гетман надворный Короны Польской Януш Сверчовский.

Русское войско было построено в три линии для фронтальной атаки. Два больших конных отряда командование поставило по флангам несколько в отдалении, они были должны охватить противника, прорваться ему в тыл, уничтожить мосты и окружить польско-литовские войска. Надо сказать, что успеху польско-литовского войска способствовала несогласованность действий русских сил. У Михаила Булгакова был местнический спор с Челядниным. Под руководством Булгакова находился полк Правой руки, который он повел в бой по собственной инициативе. Полк атаковал левый фланг польско-литовского войска. Воевода рассчитывал смять вражеский фланг и зайти противнику в тыл. Первоначально русская атака развивалась успешно и, если бы в бой вступили остальные русские силы, в сражении мог возникнуть коренной перелом. Только контратака элитной кавалерии Речи Посполитой – гусарии (крылатых гусар), под командованием самого надворного гетмана Януша Сверчовского, остановила атаку русских сил. Войска Булгакова отошли на исходные позиции.

Итоги сражения. Из 11 больших воевод русского войска в плен попало 6, включая Ивана Челяднина, Михаил Булгакова, ещё двое погибло. Король и великий князь литовский Сигизмунд I в своих победных реляциях и письмах европейским правителям сообщил, что разгромлена 80 тыс. русская армия, русские потеряли убитыми и пленными до 30 тыс. человек. Это сообщение получил и магистр Ливонского ордена, литовцы хотели его склонить на свою сторону, чтобы Ливония выступила против Москвы. В принципе, гибель левофлангового кавалерийского отряда русского войска сомнений не вызывает. Однако ясно, что большая часть русского войска, преимущественно конного, после удара польских летучих гусар, скорее всего, просто рассеялось, понеся определённые потери. Говорить об уничтожении большей части русского 12 тыс. или 35 тыс. войска не приходится. И тем более нельзя говорить о разгроме 80 тыс. русской армии (большей части русских вооружённых сил того времени). Иначе войну выиграла бы Литва.

Битва окончилась тактической победой польско-литовского войска и отступлением московских сил, но стратегическое значение битвы было незначительным. Литовцы смогли отбить нескольких малых пограничных крепостей, но Смоленск остался за Московским государством.

Битва под Оршей. Гравюра XVI в.

Дальнейшие боевые действия. Кампания 1515-1516 гг.

В результате поражения под Оршей, все три города, которые перешли под власть Василия III, после падения Смоленска (Мстиславль, Кричев и Дубровна), отложились от Москвы. В Смоленске возник заговор, во главе которого был епископ Варсонофий. Заговорщики послали письмо польскому королю, с обещанием сдать Смоленск. Однако планы епископа и его сторонников были разрушены решительными действиями нового смоленского наместника Василия Васильевича Немого Шуйского. С помощью горожан он раскрыл заговор: изменники были казнены, пощадили только епископа (его отправили в ссылку). Когда гетман Острожский подошёл к городу с 6-тысячным отрядом, предатели были повешены на стенах на виду вражеского войска. Острожский сделал несколько приступов, но стены были крепкие, гарнизон и горожане, руководимые Шуйским, бились мужественно. К тому же у него не было осадной артиллерии, приближалась зима, увеличилось число отъезжающих домой воинов. Острожский был вынужден снять осаду и отступить. Гарнизон даже преследовал его и захватил часть обоза.

В 1515—1516 гг. был совершен ряд взаимных набегов на приграничные территории, широкомасштабных боевых действий не было. 28 января 1515 года псковский наместник Андрей Сабуров назвался перебежчиком и внезапной атакой захватил и разорил Рославль. Русские отряды ходили к Мстиславлю и Витебску. В 1516 г. русские отряды разорили окрестности Витебска.

Летом 1515 года отряды польских наемников под командованием Я. Сверчовского совершили набег в великолукские и торопецкие земли. Противнику не удалось захватить города, но окрестности были сильно разорены. Сигизмунд по-прежнему пытался создать широкую антирусскую коалицию. Летом 1515 года в Вене произошла встреча императора Священной Римской империи Максимилиана, Сигизмунда I и его брата — венгерского короля Владислава. В обмен на прекращение сотрудничества Священной Римской империи с Московским государством Сигизмунд согласился отказаться от претензий на Чехию и Моравию. В 1516 году небольшой отряд литовцев совершил нападение на Гомель, эту атаку легко отразили. Сигизмунду в эти годы было не до большой войны с Москвой – войско одно из крымских «царевичей» Али-Арслана, несмотря на союзнические отношения, установившиеся между польским королём и ханом Мухаммед-Гиреем, напало на литовские пограничные области. Готовившийся поход на Смоленск был сорван.

Москве требовалось время для восстановления после поражения под Оршей. Кроме того, русскому правительству необходимо было решить крымскую проблему. В Крымском ханстве к власти после смерти хана Менгли-Гирея пришёл его сын Мухаммед-Гирей, а он был известен своим враждебным отношением к Москве. Внимание Москвы отвлекала и ситуация в Казани, где тяжело заболел хан Мухаммед-Амин.

Кампания 1517 года

Провал наступательной стратегии Сигизмунда стал очевидным. Фактически неудачный поход истощил финансовые возможности Литвы и поставил точку в попытках изменить ход войны в свою пользу. Провалились и попытки переговоров. Василий III был твёрд и отказался вернуть Смоленск.

Последние годы войны

В 1518 году Москва смогла выделить для войны с Литвой значительные силы. В июне 1518 года новгородско-псковская рать во главе Василием Шуйским и его братом Иваном Шуйским выступила из Великих Лук в сторону Полоцка. Это был важнейший опорный пункт Литвы на северо-восточных рубежах княжества. Вспомогательные удары были нанесены далеко вглубь Великого княжества Литовского. Отряд Михаила Горбатого совершил рейд на Молодечно и окрестности Вильны. Полк Семена Курбского дошёл до Минска, Слуцка и Могилёва. Отряды Андрея Курбского и Андрея Горбатого опустошили окрестности Витебска. Рейды русской конницы наносили значительный экономический и моральный ущерб противнику.

Однако под Полоцком русская армия успеха не достигла. В начале 16 столетия литовцы усилили укрепления города, поэтому они выдержали бомбардировку. Осада успеха не принесла. Запасы заканчивались, один из отрядов, отправленных за продовольствием и фуражом, был уничтожен противником. Василий Шуйский отступил к русской границе.

В 1519 году русские войска развернули новое наступление вглубь Литвы. Отряды московских воевод двинулись к Орше, Молодечно, Могилёву, Минску, дошли до Вильно. Помешать русским рейдам польский король не мог. Он был вынужден бросить войска против 40-тыс. татарской армии Богатыр-Салтана. 2 августа 1519 года в битве под Сокалем польско-литовское войско под командованием великого гетмана коронного Николая Фирлея и великого гетмана литовского князя Константина Острожского потерпело поражение. После этого крымский хан Мехмед Гирей разорвал союз с польским королём и великим князем Сигизмундом (до этого крымский хан отмежёвывался от действий своих подданных), оправдывая свои действия убытками от рейдов казаков. Для восстановления мира крымский хан потребовал новой дани.

Москва в 1519 году ограничилась рейдами кавалерии, которые приводили к значительному экономическому ущербу и подавляли его волю к сопротивлению. У литовцев не было крупных сил в полосе русского наступления, поэтому они довольствовались обороной городов и хорошо укреплённых замков. В 1520 году рейды московских войск продолжались.

В 1521 году обе державы получили значительные внешнеполитические проблемы. Польша вступила в войну с Ливонским орденом (война 1521-1522 гг.). Сигизмунд возобновил переговоры с Москвой и согласился уступить Смоленскую землю. В мире нуждалась и Москва. В 1521 году состоялся один из самых крупных татарских набегов. Войска приходилось держать на южных и восточных рубежах, чтобы предотвратить новые удары крымских и казанских отрядов. Василий III согласился пойти на перемирие, отказавшись от части своих претензий – требований отдать Полоцк, Киев и Витебск.

14 сентября 1522 года был подписан договор о пятилетнем перемирии. Литва была вынуждена смириться с потерей Смоленска и территории в 23 тыс. км2 с населением в 100 тыс. человек. Однако литовцы отказались вернуть пленных. Большинство узников умерли на чужбине. Только князь Михаил Голица Булгаков был выпущен в 1551 году. Он провел в заточении около 37 лет, пережив практически всех товарищей по плену.