Что было в 1526 году на руси

Падение Венгрии, Мохач 1526

Битва при Мохаче является, пожалуй, самым драматичным и важным событием венгерской истории и значит для венгров ничуть не меньше чем Косово Поле для сербов или битва на Калке для русских. Король Лайош II, отказавшись преклонить колени перед всесильным Сулейманом, был вынужден вступить в неравную схватку с огромной Османской державой. Венгрия, чье могущество клонилось к упадку, так и не смогла найти себе сильных союзников в Европе, рискнувших бросить вызов султану и была обречена сражаться с армией Сулеймана в одиночку. Исход войны, которая началась еще в 1521 году, должен был решиться на полях Южной Венгрии недалеко от местечка Мохач, где венгерская армия встретилась с султанским войском.

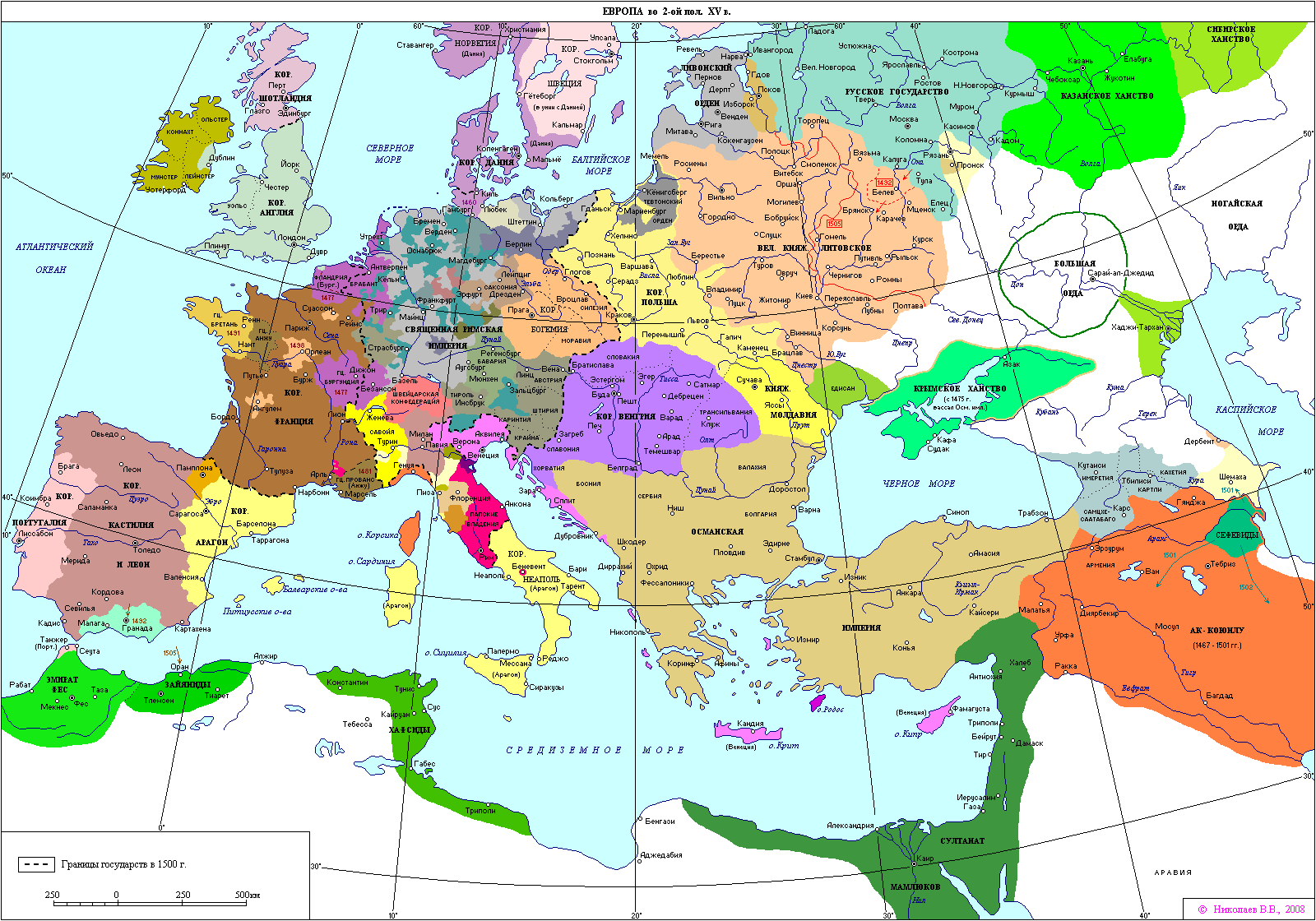

Для начала обратим свое внимание на то в каком состоянии находились Европа и Ближний Восток к началу второй четверти XVI века. Сильнейшие государства континента Испания и Франция заняты выяснением отношений в Италии — богатые земли Апеннин были слишком лакомым кусочком, чтобы отдать их сопернику без боя. Германские земли сотрясали крестьянские (в 1524−25гг. здесь разразилась настоящая война) и религиозные восстания. В Восточной Европе также неспокойно — помимо бесконечной череды восстаний, идет напряженное противостояние между Польшей, Венгрией и Австрией.

Карта Европы в 1500 году

Главная держава Ближнего Востока — Оттоманская Порта, наоборот, была в самом расцвете сил. В правление султана Селима I (1512−20) территория подчиненная туркам увеличилась вдвое. Султан завоевал огромные земли на востоке и юге — вся Малая Азия, большая часть Ирака, Прикавказье, Палестина, Хиджаз, Египет, Месопотамия стали частью огромной империи. В 1520 году стамбульский престол наследовал 26-летний сын Селима Сулейман. Молодому султану досталась обширная держава с грозной и передовой армией. Сулейман был одаренным политиком, которого как следует подготовили к управлению государством. По восшествию на престол он сразу же обратил внимание на своих европейских соседей: Венгрию, Молдавию, Австрию.

К началу 1520-х годов у турецких границ в Европе оставалось только одно независимое государство — королевство Венгрия, однако, к началу войны с Турцией и оно переживало упадок, хотя еще в конце XV века Венгрия была одним из самых сильных государств в Европе.

Сулейман I Великолепный и Лайош II

Королю Матиашу Хуньяди (1458−90) или Матиашу Корвину (Ворону) удалось провести целую серию государственных реформ, привести в порядок финансы и аппарат, создать новую армию. Прославленный монарх понимал, что Венгрия является бастионом в борьбе с османами, потому всячески старался укрепить государство, создав при этом устойчивый альянс способный противостоять турецкой угрозе. Матиаш добился больших внешнеполитических успехов, объединив под своей властью Венгрию, Хорватию, Чехию (последняя была разделена между ним и польским королем Владиславом. Матиашу досталась Моравия и Силезия) и даже Австрию, куда Корвин перенес свою столицу. В его правление также удавалось сдерживать агрессию турок, видимо, сказывались гены отца — великого полководца и победителя османов.

Воины венгерской армии

Активная династическая политика, однако, сыграла с Матиашем злую шутку: законного наследника он не оставил, и его престол наследовал польский король Владислав. Так в Венгрии утвердилась (правда, ненадолго) династия Ягеллонов. Владислав (1490−1516), коронованный при поддержке дворянства под именем Уласло II, был вынужден пойти на ослабление королевской власти на венгерских землях и дарование все больших прав дворянства.

Это было совершенно не то что требовалось перед новым обострением отношений с османами и растущей экспансией южного соседа, а утопленное в крови знатью крестьянское восстание 1514 года, лишило венгерское общество так необходимой в это время консолидированности.

После смерти Уласло новым королем был объявлен Людовик (Лайош II), которому было всего 10 лет. Шесть лет за Лайоша страной управлял его дядя и только в 1522 он был коронован правителем Венгрии и Чехии. Пока у власти была венгерская знать во главе с дядей короля, Сулейман прислал в Буду послов с требованием дани — венгерские магнаты с заносчивостью отвергли все предложения, а послов бросили в темницу. Сулейман воспользовался случаем, собрал войско и отправился в поход против Лайоша.

В 1521 году турецкая армия вторглась в Венгрию и осадила Белград — важную крепость на юге. Несмотря на героическую оборону твердыни, город был взят и стал главной базой турок в их последующих операциях в Венгрии.

Осада Белграда 1521

В Буде не торопились с мобилизацией — сбор королевского войска начался только в июле, когда султанская армия уже была у границ. Тяжелая политическая ситуация (социальные и экономические проблемы больно ударили по престижу правительства) тормозила мобилизацию сил — часть магнатов и дворян вовсе отказались выступать в поход, хорватские контингенты были еще далеко, а на реформированные Матиашем части, набиравшиеся из простолюдинов нельзя было положиться после кровавых расправ предыдущих лет.

Наскоро собранная армия состояла из легкой венгерской кавалерии (предков знаменитых венгерских гусар) и отрядов тяжелой ударной кавалерии из южновенгерских дворян и магнатов и их слуг. Пехота была представлена отрядами немецкие наемников-ландскнехтов это были наиболее профессиональные и боеспособные части венгерской армии.

Турецкая пехота Сулеймана I

За лето османы успели взять ряд крепостей на границе, пересекли Драву и вышли к Мохачской равнине, находящейся всего в 250 километрах от Буды, где их уже ожидал Лайош.

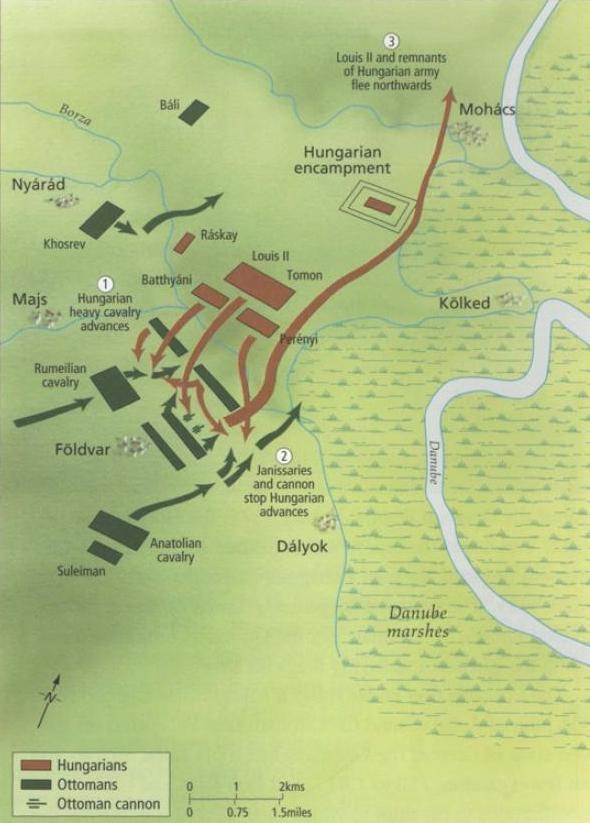

Поле боя представляло собой всхолмленную равнину с небольшим ручьем на юге, где находился турецкий лагерь, с востока ограниченную Дунаем. Холмы помешали туркам выяснить истинные намерения венгров — они сделали вид, что разбивают лагерь и не собираются давай бой, тогда часть турецкого войска (Румелийская армия), которая уже подошла к полю боя, также принялась разбивать лагерь. В этом и состояла задумка короля Лайоша — он осознавал, что в бою со всей турецкой армией у него нет шансов, тогда он попытался разбить султанское войско по частям.

Схема битвы при Мохаче

Пока турки разбивали биваки, венгры ринулись в бой — османские воины совершенно не ожидали такого поворота дел, так что первая атака венгерских рыцарей имела ошеломительный успех. Силы Румелийской армии не оказали даже тени сопротивления и сразу же бросились бежать. Казалось, что авантюра Лайоша может быть успешной и турок удастся разгромить по частям. В этот момент со склонов холмов на юге начали спускаться подошедшие турецкие корпуса, включая полки янычар и отряды сипахов.

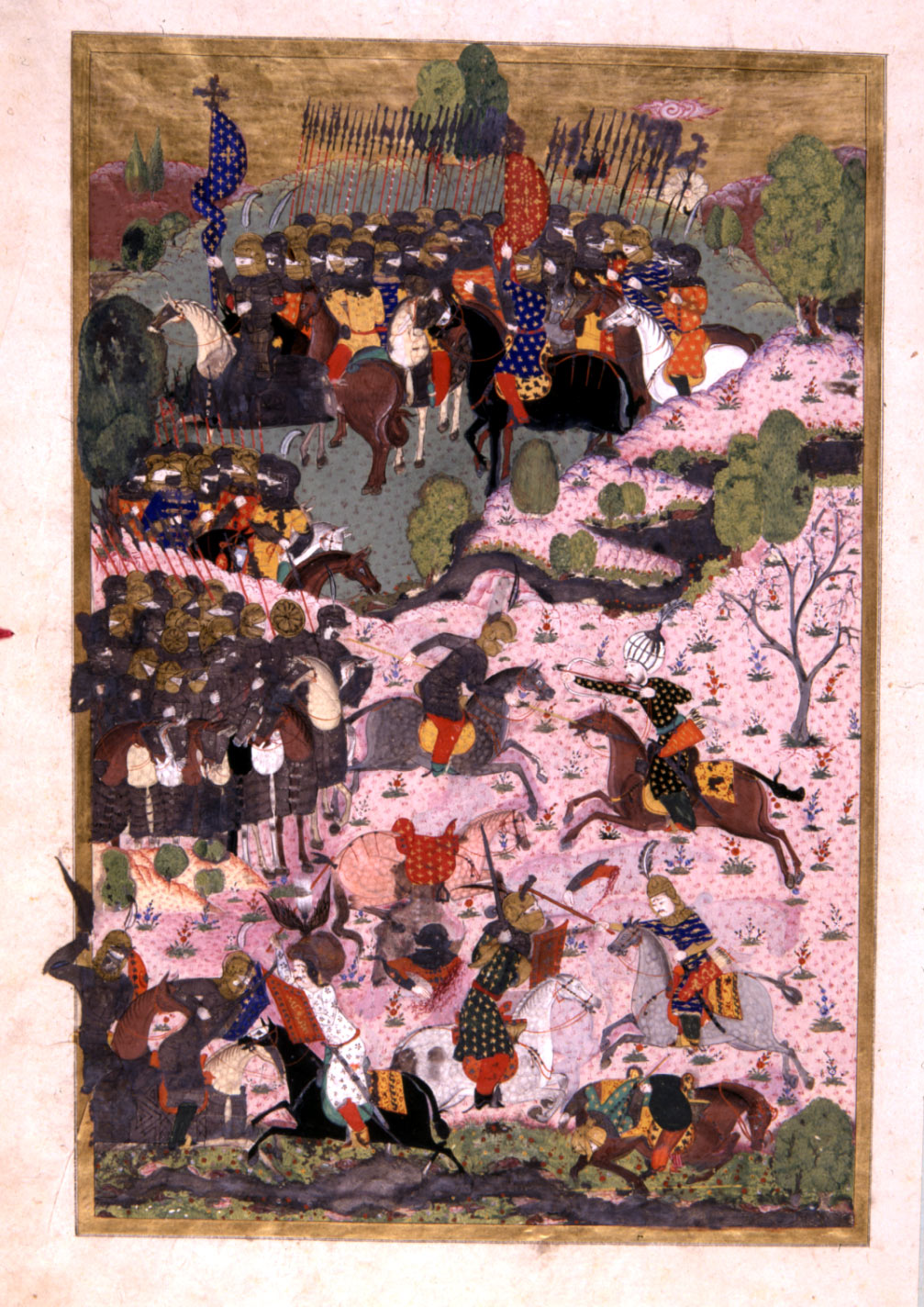

Поединок кавалеристов. Миниатюра XVI века.

Как только в бой вошли турецкие подкрепления, венгерские рыцари и легкоконные осознали, что дело плохо и бросились бежать. Держались только отряды наемной пехоты, но и они не могли ничего сделать, оказавшись фактически в окружении. Битва превратилась в разгром.

Венгерская армия была аннигилирована турками: пало около 15 тысяч христиан, более тысячи знатных венгерских дворян и баронов осталось лежать на поле Мохачской битвы. Сам король Лайош погиб, утонув во время переправы через Дунай. Все видные полководцы и военачальники с венгерской стороны были убиты или пленены. Не зря день Мохачской битвы называют «величайшей трагедией венгерской истории». Потери турок оцениваются в полторы-две тысячи человек.

Сулейман при Мохаче. Турецкая миниатюра XVI века

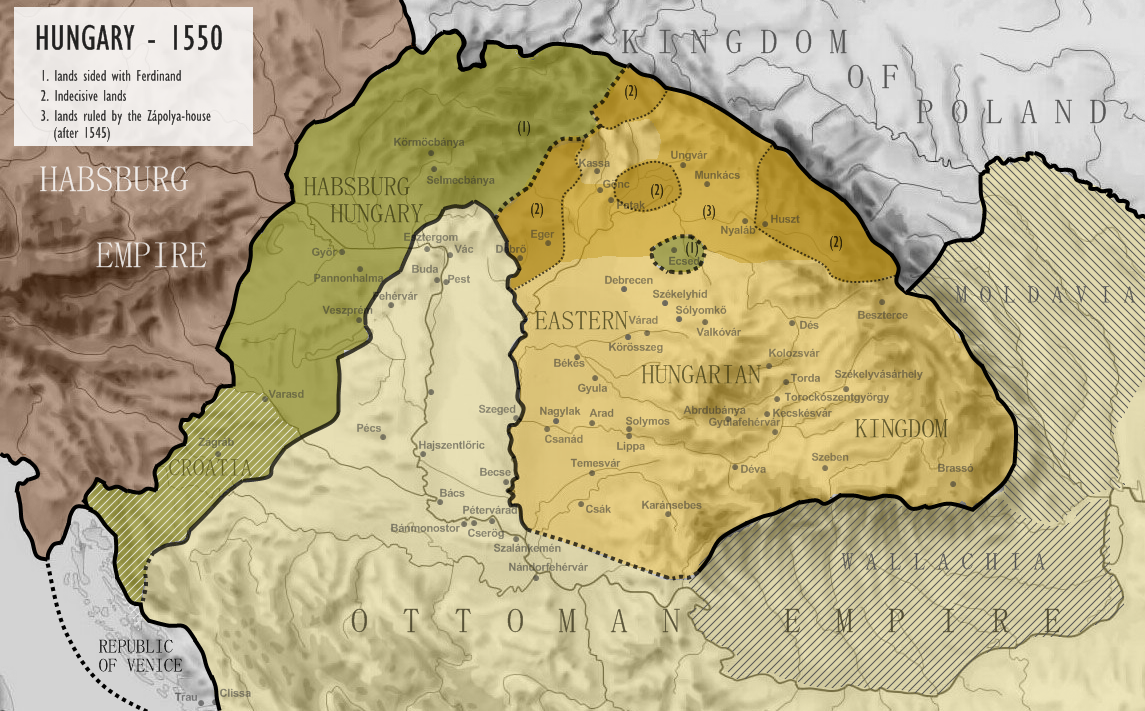

Политические и военные последствия Мохачской битвы трудно переоценить: всего через несколько дней Сулейман торжественно въехал в Буду, еще через три года осадил Вену, угрожая расправой теперь уже Габсбургам, а не Ягеллонам. Венгрия, где и так было неспокойно, погрузилась в пучину гражданской войны — противостояние про-немецкой и про-турецких партий, каждая из которых имела своего претендента на престол, так как Лайош не оставил наследника (на нем пресеклась династия венгерских Ягеллонов, просуществовавшая менее полувека).

В конце концов Венгрия была разделена между турками и австрийцами: южная и центральная Венгрии вошли в состав турецкого вилайета Буда (окончательно столица бывшей Венгрии была занята турками только в 1541 году), а северная Венгрия отныне вошла в зону влияния Габсбургов. Полтора столетия большая часть Венгрии была частью Османской империи, а в качестве независимого государства Венгрия исчезла с карты Европы на долгие 400 лет.

Карта Венгрии на 1550 год

Тем не менее в памяти венгров битва при Мохаче остается одной из самых заметных и героических страниц в истории народа. Образ короля Лайоша, сознательно вступившего в неравный бой с турком, романтизирован и окружен ореолом героизма и мужества, а слово Мохач ассоциируется не только со страшным поражением, но и с тем мужеством и отчаянием с которым сражались простые дворяне, защищавшие свою землю от захватчиков.

Глава 5. Московия в 1517 и 1526 годах глазами австрийского дипломата

Растущее могущество Московского государства привлекало к нему внимание европейских правителей и ученых. Первые контакты со Священной Римской империей возникли еще при Иване III. При его сыне и наследнике они заметно активизировались. Император Максимилиан в 1514 году даже заключил союз с Василием III, направленный против общего врага — Польши. Этот союз, правда, остался только на бумаге, и уже год спустя Максимилиан примирился со своим противником — польским королем Сигизмундом Старым, однако интенсивный обмен посольствами между императором и великим князем московским продолжался еще в течение ряда лет.

Тем временем европейские географы были озабочены определением места нового обширного государства на карте и сопоставляли информацию о расположении Московии с известиями античных авторов, а богословы интересовались религией и нравами московитов. В 1520?х годах появилось сразу несколько сочинений, посвященных далекой стране на востоке Европы: трактат Альберта Кампенского «О Московии», преподнесенный папе Клименту VII; брошюра Иоганна Фабри, советника австрийского эрцгерцога Фердинанда, «Религия московитов, [обитающих] у Ледовитого моря» и небольшая книга Павла Йовия (Паоло Джовио) «О посольстве Василия, великого князя Московского, к папе Клименту VII». Но все эти труды, авторы которых никогда не бывали в России и могли опираться в лучшем случае на рассказы приезжавших оттуда послов, оказались в тени замечательных путевых заметок австрийского дипломата Сигизмунда фон Герберштейна, дважды (в 1517 и 1526 годах) побывавшего при дворе Василия III. Его «Записки о московитских делах» (Rerum moscoviticarum commentarii), вышедшие первым изданием в Вене в 1549 году, стали самой цитируемой книгой о России в XVI веке и во многом определили представления европейцев об этой ранее почти не известной им стране.

Барон Сигизмунд фон Герберштейн (баронский титул он получил от императора за заслуги в 1532 году) родился в 1486 году в австрийской провинции Крайна (ныне Словения). С детства помимо немецкого и латыни он владел словенским языком, и это помогло ему впоследствии освоить другие славянские языки, включая русский. В юности Сигизмунд изучал философию и право в Венском университете и был удостоен степени бакалавра искусств, но в 20-летнем возрасте ему пришлось отказаться от научной карьеры и поступить на военную службу, ибо надо было думать о материальном обеспечении семьи, оставшейся на его попечении. На ратном поприще Герберштейну удалось обратить на себя внимание кайзера Максимилиана, который посвятил его в рыцари в 1508 году, а с 1515 года способный молодой человек выполнял дипломатические поручения императора.

В конце 1516 года Максимилиан отправил Герберштейна в Польшу и Московию с посреднической миссией: имперский посол должен был помирить польского короля и великого князя литовского Сигизмунда I с великим князем московским Василием III, однако стороны выдвигали взаимонеприемлемые условия, и, несмотря на многомесячные усилия посредника, достичь мира не удалось. Спустя десять лет Герберштейн вновь посетил Московию. Теперь он представлял интересы австрийского эрцгерцога Фердинанда. Перед ним и перед его спутником, послом императора Карла V графом Леонардом Нугаролой, стояла задача добиться продления перемирия между Сигизмундом I и Василием III, и на этот раз миссия габсбургских дипломатов завершилась успехом: в ноябре 1526 года было подписано русско-литовское перемирие сроком на шесть лет.

В общей сложности за два своих визита (1517 и 1526 годы) Герберштейн провел в России более полутора лет, и он использовал это время не только для дипломатических переговоров, но и для тщательного сбора разнообразной информации о стране пребывания. Впоследствии в посвящении эрцгерцогу Фердинанду, которым открывалась его книга о путешествии в Россию, Герберштейн отмечал, что в описании «московитских дел» он полагался «преимущественно на два обстоятельства: кропотливость своих разысканий и свое знание славянского языка»: и то и другое, по признанию барона, очень помогло ему в написании этого трактата.

Говоря о кропотливости проведенных им разысканий, австрийский дипломат не лукавил: ему удалось собрать обширный материал об истории, географии, политическом строе, религии Московии, нравах и обычаях ее жителей. В своем повествовании Герберштейн неоднократно ссылается на русские летописи. Он не упускает случая процитировать старинный документ — канонические правила киевского митрополита Иоанна II (XI век), объясняя краткость своих выписок тем, что «смог достать их лишь на короткое время». Автор «Записок о московитских делах» познакомил своих читателей и с содержанием Судебника 1497 года, пересказав ряд его статей. Этот пересказ до 1819 года (даты первой публикации полного текста Судебника) оставался единственным источником сведений об изданном Иваном III своде законов.

Наряду с разнообразными документами Герберштейн в своем сочинении использовал рассказы людей, с которыми ему довелось общаться в России: по его собственному признанию, б?льшую часть сведений он почерпнул «от обитателей той земли, столь же сведущих, сколь и заслуживающих доверия». Кроме того, по словам барона, он «не довольствовался сообщениями одного или двух, а опирался на согласные сведения многих». Имена некоторых своих информаторов Герберштейн упоминает: среди них престарелый князь Семен Федорович Курбский, поведавший австрийскому послу о предпринятой им в свое время (1499) экспедиции в глубь Пермской земли, когда он достиг подножия гор (очевидно, Уральских), но за семнадцать дней подъема так и не смог добраться до вершины («столпа»).

Собранная информация позволила Герберштейну существенно уточнить научные представления о географии Восточной Европы. В частности, он окончательно определил, что Волга впадает в Каспийское море, «а не в Понт (Черное море. — М. К.), как кое-кто пишет». Не названный автором «Записок» по имени географ, допустивший подобную ошибку, — это польский ученый Матвей Меховский, чей «Трактат о двух Сарматиях» пользовался широкой известностью во времена Герберштейна.

Наибольший интерес для нашей темы представляет характеристика, данная австрийским дипломатом образу правления московского государя. «Властью, которую он имеет над своими подданными, — пишет Герберштейн о Василии III, — он далеко превосходит всех монархов целого мира. Он довел до конца то, что начал его отец, именно: отнял у всех князей и прочей знати все крепости и замки. Даже своим родным братьям он не поручает крепостей, не доверяя им. Всех одинаково гнетет он жестоким рабством, так что если он прикажет кому-нибудь быть при дворе его или идти на войну или править какое-либо посольство, тот вынужден исполнять все это на свой счет».

В приведенном высказывании точные оценки соседствуют с явными преувеличениями. Несомненно, наблюдательный посол верно передал характер отношений Василия III с его братьями (в 1526 году, когда Герберштейн последний раз посетил Москву, их оставалось двое: Юрий и Андрей). Хотя оба «принца крови» сохраняли статус удельных князей (Юрий владел Дмитровом, а Андрей — Старицей) и у них были свои дворы, свой штат бояр и слуг, старший брат-государь им не доверял и держал под подозрением. Пока у Василия III не родились сыновья-наследники (в 1530 году — Иван, будущий Грозный, в 1532?м — Юрий), государевым братьям не было позволено жениться. Юрий Дмитровский вообще так и не познал семейного счастья, а его младший брат Андрей Старицкий получил такое право только в январе 1533 года, незадолго до смерти Василия III.

Более того, московский государь установил систему слежки за своими братьями. До нас дошла челобитная одного из таких тайных осведомителей, некоего Ивана Яганова. Уже после смерти Василия III он напоминал о своих заслугах в челобитной на имя нового великого князя — юного Ивана IV: «Наперед сего служил есми, государь, отцу твоему, великому князю Василью, что слышев о лихе и о добре, и яз государю сказывал. А которые дети боарские княж Юрьевы Ивановича приказывали к отцу твоему со мною великие, страшные, смертоносные дела, и яз, государь, те все дела государю доносил, и отец твой меня за то ялся (обещал. — М. К.) жаловати своим жалованьем». Тайный агент считал доносительство первейшей обязанностью подданного: «А в записи твоей, государь, целовальной написано: слышев о лихе и о добре, сказати тобе, государю, и твоим бояром. Ино, государь, тот ли добр, которой что слышев да не скажет?» — риторически вопрошал Яганов.

Но была ли описанная ситуация уникальной особенностью Московии того времени? Достаточно перечитать драму Шекспира «Ричард III» или мемуары советника Людовика XI Филиппа де Коммина, чтобы понять, что свои зловещие тайны существовали и при других королевских дворах Европы и что отношения королей с их родственниками и придворными были весьма далеки от идиллии. А что касается случаев несения сановниками государственной службы, будь то военные походы или посольства, за свой счет (на что, по всей видимости, приближенные Василия III жаловались Герберштейну), то это была самая обычная практика той эпохи, когда жалованье повсеместно выплачивалось нерегулярно, и бедный человек просто не мог занимать высокий государственный пост.

Поэтому в словах австрийского дипломата, утверждавшего, что своей властью над подданными Василий III превосходил «всех монархов целого мира», несомненно, есть преувеличение. Хотя за свою долгую карьеру Герберштейн принял участие в 69 посольствах, даже в Европе он посетил не все королевские дворы, не говоря уже об Азии. Интересно, изменились ли бы представления автора «Записок» о власти московского государя, если бы ему довелось побывать при дворе Генриха VIII Английского — того самого, который казнил двух своих жен, а также канцлера — знаменитого гуманиста Томаса Мора, отказавшегося принести присягу королю как главе англиканской церкви?

Среди современных Герберштейну монархов был один, с которым ему удалось познакомиться лично и который по своему могуществу уж точно не уступал московскому государю. Речь идет о турецком султане Сулеймане Великолепном. В 1541 году, в разгар военного противостояния Габсбургов и Османов из-за обладания Венгрией, австрийский дипломат побывал в ставке Сулеймана и вел с ним переговоры. Однако этот опыт никак не повлиял на восприятие Герберштейном московских реалий: в отличие от позднейших путешественников, посещавших Россию, он ни разу не сравнивает правителя Московии с турецким султаном. Для него эта страна, несомненно, принадлежала к числу христианских государств, несмотря на особенности церковных обрядов, отличавших православных «московитов» от католического Запада. Поэтому все сравнения Московии с другими странами, которые прямо или косвенно проводил Герберштейн в своих «Записках», оставались в рамках христианского мира.

Для того чтобы адекватно оценить характеристики, которые австрийский дипломат дал людям и обычаям, виденным им в Московии, важно также учесть его собственное происхождение и жизненный опыт. Барон Сигизмунд фон Герберштейн был аристократом до мозга костей. Его родная Австрия, как и Священная Римская империя в целом, была сословным обществом, где права знати были надежно защищены. И поэтому барон был явно шокирован, когда увидел, в какой зависимости от своего государя находились московские князья и бояре.

Интересно, что другой советник эрцгерцога Фердинанда — Иоганн Фабри, сын кузнеца, сделавший ученую и церковную карьеру и к концу жизни ставший венским епископом, в своей книжке «Религия московитов…» (1526), которую Герберштейн взял с собой в дорогу во время второго путешествия в Московию, напротив, полностью одобрял покорность русской знати своему государю. «Князь Московский, — писал Фабри, — имеет под своей рукой многочисленных князей провинций, весьма могущественных. Замечательно и заслуживает высшей похвалы у них то, что всякий из них, как бы ни был он знатен, богат и могущественен, будучи потребован [великим] князем хотя бы через самого низкого гонца, тотчас спешит исполнить любое повеление своего императора, яко повеление Божье, даже тогда, когда это, казалось, сопряжено с риском или опасностью для жизни. Более того, величайшим проступком и бесчестьем считается у них, если кто-то по своей воле не услужит во всем [своему] герцогу. И, напротив, весьма славна в муже покорность [государю]».

Герберштейн же называет такое поведение «московитов» «рабством». По его словам, «свою власть он (Василий III. — М. К.) применяет к духовным так же, как и к мирянам, распоряжаясь беспрепятственно по своей воле жизнью и имуществом каждого из советников, которые есть у него; ни один не является столь значительным, чтобы осмелиться разногласить с ним или дать ему отпор в каком-нибудь деле. Они прямо заявляют, что воля государя есть воля Божья и что бы ни сделал государь, он делает это по воле Божьей». Этот пассаж австрийский дипломат завершил фразой, которую позднее часто цитировали авторы последующих описаний Московии: «Трудно понять, то ли народ по своей грубости нуждается в государе-тиране, то ли от тирании государя сам народ становится таким грубым, бесчувственным и жестоким».

В этом месте «Записок», как и во многих других, ценность конкретных наблюдений Герберштейна гораздо выше тех моральных сентенций, которые он к ним присоединяет. Слова путешественника о том, что никто из советников великого князя не осмеливается перечить ему, прямо перекликаются с крамольными речами одного из придворных — Ивана Никитича Берсеня Беклемишева, поплатившегося жизнью за свои неосторожные высказывания. На следствии по его делу в феврале 1525 года (т. е. за год до второго приезда Герберштейна в Москву) один из свидетелей припомнил такие крамольные слова Берсеня о Василии III: «Государь-де и упрям и въстречи против собя не любит, кто ему въстречю говорит, и он на того опалается (гневается. — М. К.); а отец его князь велики (Иван III. — М. К.) против собя стречю любил и тех жаловал, которые против его говаривали».

Таким образом, в словах Герберштейна о «народе», страдающем от «тирании» государя, можно услышать глухой ропот придворных, жаловавшихся на перемену своей участи при новом великом князе. Некоторые из них еще помнили о временах, когда их предки были независимыми правителями собственных княжеств. На страницах «Записок» упоминаются, например, представители рода князей Ярославских: Семен Федорович Курбский, Василий Данилович Пенков и особенно часто — Иван Иванович Засекин-Ярославский, который возглавлял посольство Василия III к императору Карлу V и обратный путь до Москвы проделал вместе с послами Габсбургов — графом Нугаролой и Сигизмундом Герберштейном. Вполне вероятно, что именно князь Иван Иванович или его родичи снабдили австрийского дипломата сведениями о своем наследственном достоянии — Ярославской земле, о которой в «Записках» сказано, что тамошних князей монарх покорил силой. «И хотя доселе еще остаются герцоги этой области, — продолжает Герберштейн, — которых они называют князьями (Knesos), титул, однако, государь присваивает себе, предоставив страну князьям как своим подданным».

И все же, хотя под «народом», как выясняется, Герберштейн понимал придворную аристократию, а Василий III на фоне таких монархов, как Генрих VIII Английский или датский король Кристиан II, устроивший «кровавую баню» в Стокгольме (1520), отнюдь не выглядел жестоким тираном, проблема пределов власти московского государя, поставленная австрийским дипломатом в его «Записках», заслуживает серьезного внимания. Эта проблема, выражаясь языком современной политологии, заключается в отсутствии институциональных ограничений монаршего произвола.

Каким бы жестоким и властолюбивым ни был тот или иной король, но во многих европейских странах он вынужден был считаться с законами, с привилегиями тех или иных провинций (как в Испании), с Парламентом (как это было в Англии) или Сеймом (как в Польше и Литве). Во Франции высший судебный орган — Парижский парламент — обладал правом ремонстрации, т. е. протеста против незаконных (по мнению судей) действий короля: Парламент мог отказаться зарегистрировать подобный акт, и тогда, чтобы преодолеть вето, королю необходимо было лично явиться на заседание высшей судебной палаты (такая процедура называлась «ложем правосудия» — le lit de justice).

Но и там, где, как в Дании и Швеции, сильные парламентские учреждения в описываемое время еще не сложились, королевский произвол наталкивался на сопротивление высших сословий. Например, упомянутый выше Кристиан II потерял власть сначала над Швецией, а потом и над родной Данией (1523) именно вследствие восстаний знати.

В России власть великих князей (а с 1547 года — царей) не была ограничена ни законом, ни каким-либо учреждением. Не грозила монарху и серьезная оппозиция со стороны аристократии, состав которой после перехода на русскую службу ряда литовских и татарских знатных семейств стал очень пестрым. В первой трети XVI века возникло местничество, т. е. соперничество отпрысков первостепенных родов за место при дворе и в армии. Арбитром в местнических спорах выступал сам государь, что еще больше возвышало его над придворной аристократией.

Единственным ограничителем государевой воли выступали нормы христианского благочестия и позиция главы Русской церкви — митрополита московского и всея Руси, пользовавшегося старинным правом «печалования» за опальных. Но, как показали впоследствии годы опричного террора в царствование Ивана Грозного, моральных и религиозных ограничений было недостаточно, чтобы удержать монархию от скатывания к безудержному произволу, деспотизму и насилию.