Что было в 1632 году в россии

Смоленская война 1632-1634 причины, основные события, итоги

Смоленская война произошла в то время, когда Россией правил царь Михаил Федорович, первый из рода Романовых. Война состоялась по инициативе России, которая стремилась вернуть утраченные земли.

Но история показала, что страна оказалась не готова, она еще не оправилась от событий Смутного времени, – случилась катастрофа.

Причины Смоленской войны 1632-1634 гг.

Россия за предыдущие годы понесла значительные территориальные потери. Так, в результате борьбы со Швецией, скандинавской стране были переданы Ивангород, Ям, Копорье (Столбовский мир, 1617 г.). А с Речью Посполитой – черниговско-северские земли и Смоленск (Деулинское перемирие, 1618 г.).

Таким образом, шведско-польская интервенция, печальное событие на Руси, значительно ослабило Россию, что усугублялось набегами крымских татар, уводивших в плен местное население.

Цели России

Таким образом, Россия решила возвратить назад свои территории, начав со Смоленска.

Глобальные цели на целых три столетия стали следующие:

Подготовка к войне

Оценка ситуации на международной арене позволяла России начать с малого – с попытки вернуть Смоленск.

Польская пехота 17 века

Внешняя политика Речи Посполитой была ориентирована на Османскую империю и Крым, с которыми она вела военные действия. Россия посчитала, что это удобный момент для нападения. Кроме того, восточноевропейской стране не могли помочь страны Центральной Европы, поскольку они участвовали в Тридцатилетней войне.

Россия искала союзников. Но Османская империя и Швеция отказались.

Повод для начала войны

Начало битвы

Через два месяца, в июне 1632 г., было принято решение Земским собором начать поход под руководством М. Б. Шеина.

Через полгода он подошел вместе с войском к Смоленску, началась осада.

Участники войны – русские и польские полководцы

Русские полководцы – Михаил Борисович Шеин, Артемий Васильевич Измайлов.

Воевода Шеин Михаил Борисович

Они были объявлены виновниками поражения, в результате чего им отрубили головы.

Польские полководцы – Х. Радзивилл, Т. Орендаренко, Концепольский.

Ход войны – кратко об основных сражениях

Краткое содержание показывает следующая таблица:

| Этапы | Дата | События |

| 1 | 1632 г., июнь – декабрь | Захват русскими нескольких городов (Стародуб, Дорогобуж, Новгород-Северский). |

| 2 | 1632 г., декабрь – | Осада Смоленска русскими войсками, |

| 3 | 1634 г., февраль – март | Осада крепости Белой польскими войсками. |

| 4 | 1634 г., июнь | Поляновский мирный договор. |

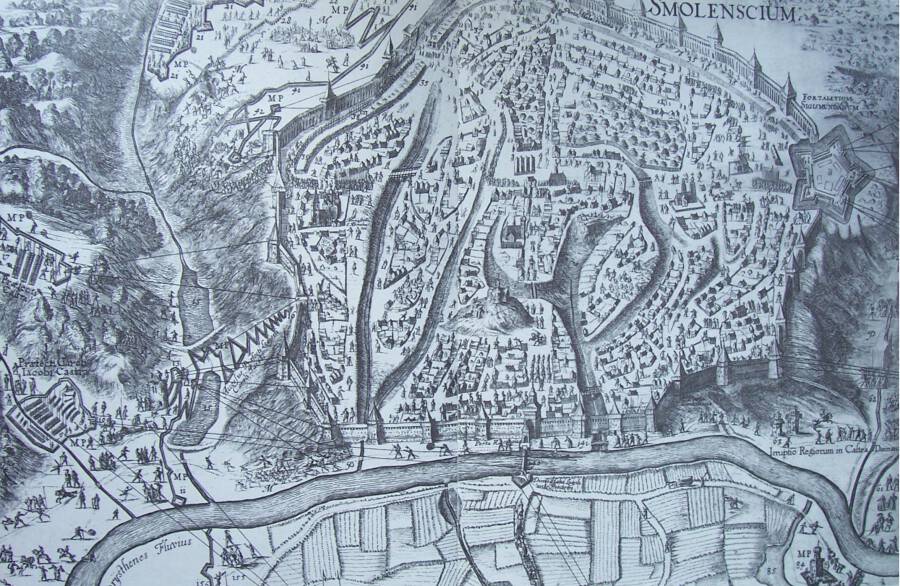

Осада города Смоленска

В 1632 г. началось ведение осады Смоленска войсками Михаила Шеина, которое продолжилось восемь месяцев.

Король Польский Владислав смог провести часть войск в осажденный город, окружил русских. Но подкрепление М. Б. Шеину не подошло. Более того, поляки разгромили склады.

В результате переговоров М. Б. Шеину разрешалось покинуть Смоленск с остатками армии.

Оборона крепости Белой

Крепость Белая в феврале 1634 г. была осаждена великим князем литовским Владиславом.

Гарнизон оказал сопротивление, бесстрашно сражался. В результате был заключен мирный договор.

Итоги русско-польской войны

Летом 1634 г. закончилась Смоленская война, объявлено перемирие.

Был подписан Поляновский мирный договор, условия которого были следующие:

Причины поражения России в войне с Польшей

Назовем основные причины неудач по время военных действий:

Исторические последствия Смоленской войны

Окончание Смоленской войны не в пользу России имело большое значение для страны.

Отрицательный результат показал отсталость России, небоеспособность ее армии и недальновидность проводимой политики.

Что было в 1632 году в россии

Причины войны

По Деулинскому договору 1618 г. Россия передала Польше смоленские, черниговские и северские земли. Весь послевоенный период правительство царя Михаила I Федоровича стремилось вернуть их назад. В 1621 г. были предприняты попытки начать новую войну с Польшей, но Россия находилась в состоянии глубокого экономического кризиса, мобилизационные возможности дворянского и посошного ополчений были крайне низки, а перемирие Польши с ее противниками – Швецией и Турцией оставляли Россию без союзников. К концу 1620-х гг. ситуация изменилась: экономический потенциал России заметно вырос, а Швеция и Польша, участвуя в Тридцатилетней войне 1618 – 1648 гг., вели друг с другом боевые действия.

Подготовка к войне в России

Россия, заручившись поддержкой европейских государств, входивших в протестантскую коалицию (Швеция, Дания, Нидерланды, северогерманские города и княжества), начала с 1627 г. интенсивную подготовку к войне с Польшей. В протестантской Европе в обмен на зерно и селитру закупались вооружения и боеприпасы. Эмиссары шведского короля Густава II Адольфа развернули строительство тульских и каширских оружейных заводов. С 1630 г. в Швеции, Англии, Нидерландах и Северной Германии началась массовая вербовка наемников для русской армии. В 1630 – 1632 гг. были сформированы 10 полков нового строя (17 000 человек). Россия имела возможность выставить войско числом до 70 000 человек. В Смоленской войне русская армия составила около 30 000 человек.

Состояние польской армии

В Польше в 1620-х гг. также шла реорганизация армии по новым образцам. На 1626 г. в польской полевой армии насчитывалось 2000 польских солдат, 2200 немецких солдат и 1000 драгун. К 1632 г. полки нового строя в Польше насчитывали 2600 польских солдат, 11 609 немецких солдат, 1152 драгуна и 2075 рейтар. Последние вербовались исключительно из иностранцев: немцев, англичан, шотландцев. Как и русское войско, польская армия сочетала в себе два уклада: европейский и «национальный». Ко второму относились гусарские, казачьи, пятигорские и татарские хоругви, пешие гайдуки, снаряженные по-венгерски. В Смоленской войне участвовала польско-литовская армия числом около 25 000 человек.

Повод к войне

Цели России и ее союзников

Основная цель войны, сформулированная в генеральном плане войны («наказе»), – захват Смоленска и Дорогобужа с последующим присоединением всего Смоленского края к России. В задачи войск, осаждавших Смоленск, входило отражение возможного наступления польской коронной армии. В Тридцатилетней войне шведам было крайне выгодно отвлечь польскую армию от совместных действий с их католическими союзниками – австрийскими войсками. Так, король Польши Владислав IV из-за начавшейся войны с Россией отменил решение о направлении в австрийскую армию 20 000 малороссийских казаков. Совместным действиям России и Швеции помешала гибель короля Швеции Густава II Адольфа 16 ноября 1632 г. в битве при Лютцене.

Командование русской армией

Боярин Михаил Борисович Шеин, окольничий Артемий Васильевич Измайлов. Военным советником при них состоял шотландец на шведской службе, полковник Александр Лесли.

Командование польской армией

Король Польши Владислав IV Ваза, полный гетман литовский Кристоф Радзивилл, смоленский губернатор Александр Корвин Госьевский.

Периодизация Смоленской войны

Военная кампания 1632 г. проводилась в двух направлениях: западном, где велись наступательные действия против польских войск, и южном, где велись оборонительные действия против союзных Польше войск Крымского ханства.

Военная кампания 1633 г. на западном направлении заключалась в осаде Смоленска, а затем в обороне против наступления польской армии; на южном – в противодействии наступлению крымских и ногайских войск, а также отрядов малороссийских и запорожских казаков.

Кампания 1634 г. завершила войну почетной капитуляцией русской армии под Смоленском и успешной для русских обороной крепости Белая. 28 апреля 1634 г. воевода Михаил Борисович Шеин был казнен в Москве по обвинению в измене.

Окончание Смоленской войны

Угроза новой войны со Швецией и нападения со стороны Турции заставили Польшу пойти на перемирие с Россией. 17 мая 1634 г. начались переговоры о мире в селе Семлево на реке Поляновке (между Вязьмой и Дорогобужем). В результате 3 июня того же года был подписан Поляновский мирный договор, восстанавливавший предвоенный status quo (за исключением Серпейского уезда, отходившего России).

Польский король Владислав IV Ваза за откуп в 20 000 рублей отказался от притязаний на российский престол и титула «царь Московский». Поляки отдали тело русского царя Василия IV Ивановича (Шуйского), умершего в плену в 1612 г. в Гостынинском замке.

Результатом Смоленской войны стало охлаждение отношений между Россией и протестантской коалицией европейских государств, которая также потерпела поражение в военной кампании 1630 – 1635 гг., завершившейся Пражским перемирием.

Причины поражения России в войне 1632 – 1634 гг. с Польшей

– стратегические и оперативные ошибки русского командования (позднее начало кампании 1632 г., пассивные действия под Смоленском осенью 1633 г., крайняя медлительность резервов и снабжения);

– наличие южного фронта, направленного против малороссийских казаков, крымских и ногайских войск и отвлекавшего часть войск, прежде всего дворянской конницы, с западного направления;

– недостаточная подготовка полков нового строя.

Голицын Н.С. Русская военная история. СПб., 1878. Ч. II. С. 539.

Причины и результат Смоленской русско-польской войны

Сражение между русскими и поляками, начавшееся в 1632 и продолжавшееся до 1634 года, получило название Смоленская война. Конфликт разгорелся с желания России взять под контроль Смоленск, а также другие близлежащие территории, отошедшие полякам после военных действий 1609−1618 годов.

Предшествующие события

В 1632 году умирает Сигизмунд III, который в то время осуществлял правление в Речи Посполитой. Его сын Владислав на тот момент не смог занять престол, поэтому в Москве решили, что это самое подходящее время, чтобы совершить реванш за проигрыш в предыдущей войне. Основной целью готовящегося конфликта было завоевание Смоленска и, так называемой, Северщины.

Изначально планировалось, что Россия начнет войну совместно со Швецией. Но именно в тот момент в стране-союзнике умирает Густав II Адольф. Из-за шаткой политической обстановки, связанной с кончиной правителя Швеции, России приходится разворачивать действия против Польши в одиночестве.

Дата начала Смоленской войны — 20 июня 1632 года. В тот день состоялось собрание Земского собора, на котором и было официально объявлено о начале военных действий.

Но вплоть до августа Россия не предпринимала активных военных действий. Это время было потрачено на формирование войск. Первое значимое событие произошло 9 августа 1632 года. В этот день воевода Михаил Шеин отдал приказ армии выдвигаться из Москвы в Можайск. Еще 2 полка отправились в Калугу и Ржев.

По плану полк под командованием Шеина должен был сначала пойти в Можайск, а затем выдвинуться в Смоленск. В этом городе планировалось соединение всех трех формирований.

Ход военных действий

Русско-польская война 1632−1634 годов шла полным ходом. Воеводе Шеину поступил приказ выдвигаться вместе со своим войском в Вязьму. В октябре 1632 года были взяты Серпейск, Дорогобуж и крепость Белая. Уже 20 октября воевода Шеин отдал приказ выдвигаться на Смоленск. Из-за того, что дороги были размыты осенними дождями, тяжелую военную технику пришлось оставить в Вязьме до весны будущего 1633 года.

В конце осени и начале зимы русской армии удалось завоевать следующие города:

Уже 5 декабря 1632 года армия под командованием Шеина готовилась к осаде Смоленска. Изначально все шло по плану, но уже в августе следующего года военные оказались в затруднительном положении. Они получили отпор от 30-тысячного войска противника. Положение осложняла скудная поставка пороха и продовольственных товаров.

Кроме того, в середине лета 1633 около 30 тысяч крымских татар по Изюмскому шляху добрались до Руси. Это обстоятельство довело полк Шеина до катастрофического состояния, какого никак не предполагалось. Большая часть военных самовольно отправилась защищать собственные семьи.

В январе 1634 года воевода Шеин принял решение о капитуляции и возвращении в Москву. Но там для него сложилась неприятная ситуация. Против него завели уголовное дело, по которому он обвинялся в государственной измене. Состоялся суд и был вынесен суровый приговор. Шеин, а также его сын Василий и помощник были казнены в апреле этого же года.

Результат сражения

Несмотря на существенный успех короля Владислава под Смоленском, ему не удалось дальше проводить успешные сражения. Он собирался идти на Москву, но путь был перекрыт 10-тысячной русской армией, которой командовали князья Дмитрий Черкасский и Дмитрий Пожарский.

4 (14) июня 1634 года закончилась Смоленская война 1632−1634, причины и итоги которой послужили подписанию между Россией и Польшей «Поляновского мира». Россия получила небольшой город — Серпейск, а противник отказался от амбиций завоевания Москвы.

Что было в 1632 году в россии

После заключения Деулинского перемирия 1618 г. с Речью Посполитой основной внешнеполитической задачей России стала борьба за возвращение утраченных земель (Смоленской и Северской). Дипломатические усилия правительства Михаила Федоровича и патриарха Филарета заключались в создании антипольской коалиции в составе России, Швеции, Османской империи, а также в поиске контактов с внутренней оппозицией политике короля Сигизмунда III – протестантами, православным духовенством и запорожским казачеством.

Планы организовать внутреннюю поддержку протестантскому кандидату на польский престол (трансильванскому князю Бетлену Габору, затем – шведскому королю Густаву II Адольфу) не увенчались успехом, однако контакты 1629–1632 гг. привели к налаживанию плодотворного военного сотрудничества со Швецией. Благодаря прямому содействию шведского короля, для службы в России было нанято более 4000 офицеров и солдат из протестантских стран во главе с полковником А. Лесли; созданы первые полки «нового строя» из русских служилых и даточных людей; налажено производство и закупка новейшего вооружения. План прямого участия шведского короля в походе на Польшу был отклонен в связи с быстрым избранием на польский трон после смерти Сигизмунда его сына Владислава. В ноябре 1632 г. Густав II Адольф погиб в битве при Люцене. Кроме того, были предприняты усилия вовлечь в конфликт Османскую империю, однако ирано-турецкая война 1623–1639 гг. помешала этим планам.

Сигналом для начала боевых действий стало известие о кончине польского короля (30.04.1632 н. ст.), после чего Земский собор принял решение о прекращении перемирия и чрезвычайных военных налогах (20 июня 1632). Наступление задержалось в связи с необычным временем сбора армии (конец лета), неожиданным набегом крымских татар и серьезными проблемами в плане организации и обеспечения армии нового типа, к чему командование оказалось не готово.

Основные силы русской армии (40 000 чел.) под началом боярина М. Б. Шеина направлялись на Смоленск, в то время как для овладения городами Северской земли и по северо-западной границе назначались отдельные группировки в Брянске и Севске, Великих Луках и Пскове. Действия армии Шеина развивались крайне медленно, его войска осадили Смоленск только в декабре 1632 г., овладев при этом Дорогобужем, Белой и Рославлем. Осада велась крайне нерешительно, а осадная артиллерия прибыла под Смоленск только весной 1633 г., штурмы были отбиты. Дезертирство из рядов армии Шеина привело к созданию отрядов атамана Балаша, которые грабили окрестности Смоленска. Успешнее действовали фланговые группировки. Отряды северских ратных людей в ходе т. н. Северского похода овладели Почепом, Трубчевском, Новгород-Северским и Стародубом, практически вернув утраченные в Смуту земли, к январю 1633 г. Такой же успех имели русские полки на северо-западном рубеже, овладевшие Невелем, Красным городком и Себежем в конце 1632 г. Крупным успехом был рейд на Полоцк летом 1633 г.

Между тем надежды русского правительства на внутриполитический кризис в Речи Посполитой не оправдались: уже в ноябре 1632 г. новым королем был избран Владислав, который сохранял претензии на царский престол (был избран Земским собором 1610). Новый король отказался от прежней политики преследования протестантов и православных, получив поддержку от шляхты, магнатов и запорожского казачества. Уже с весны 1633 г. украинские казаки и отряды магнатов во главе с кн. И. Вишневецким атаковали города по южной русской границе, сожгли Валуйки, осаждали Путивль, Белгород, Севск и другие крепости. Весной – летом 1633 г. под влиянием польской дипломатии крымские татары вновь предприняли крупные набеги на русские земли, что привело к бегству служилых людей «украинных» уездов из армии Шеина по домам. В сентябре 1633 армия Владислава IV при поддержке украинских казаков прорвала осаду Смоленска, а затем блокировала саму русскую армию в осадном лагере. После ряда поражений Шеин самостоятельно вступил в переговоры с польскими представителями и 15 февраля 1634 г. подписал капитуляцию. Однако королю Владиславу не удалось развить успех. Путь к Москве прикрыла армия кн. Д. М. Черкасского в Можайске, а осада крепости Белой привела к крупному поражению польских войск в апреле 1634 г. Правительство Владислава IV пошло на переговоры, которые закончились подписанием Поляновского мира 1634 г.

По условиям мирного договора Владислав IV отказывался от претензий на царский престол. Стороны возвращались к границам 1618 г., однако оговаривалась передача России Серпейского уезда. Следствием договора о межевании границы стала передача русской стороне городов Трубчевск, Олешня, Каменное и Недригалов (1645–1647). В России виновниками неудачного исхода войны были признаны Шеин и его товарищ окольничий А. В. Измайлов, казненные по приговору Боярской думы.

Смоленская война

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ К НАЧАЛУ 1630-Х ГГ.

[…] Россия, не участвуя в Тридцатилетней войне, поддерживала те воюющие государства, на помощь которых она могла рассчитывать в предстоящей борьбе с Речью Посполитой. Но отсутствие формального договора о взаимодействии русских, шведских и турецких войск спасло Польшу от неминуемого разгрома. В решающий момент военного столкновения Москва оказалась один на один с Польско-Литовским государством, еще в 1628 г. проинформированном французским правительством о начатой в России подготовке к войне с поляками. Благодаря этому предупреждению, Речь Посполитая спешно заключила мир со Швецией и сумела подготовиться к отражению русской атаки на Смоленск.

ЗАДАЧИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

Новая династия должна была еще более прежней напрягать народные силы, чтобы возвратить потерянное: это был ее национальный долг и условие ее прочности на престоле. С первого царствования она и ведет ряд войн, имевших целью отстоять то, чем она владела, или воротить то, что было потеряно. Народное напряжение усиливалось еще тем, что эти войны, по происхождению своему оборонительные, сами собою, незаметно, помимо воли московских политиков, превратились в наступательные, в прямое продолжение объединительной политики прежней династии, в борьбу за такие части Русской земли, которыми Московское государство еще не владело дотоле. Международные отношения в Восточной Европе тогда складывались так, что не давали Москве перевести дух после первых неудачных усилий и приготовиться к дальнейшим.

Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. М., 2004.

ПОДГОТОВКА К ВОЙНЕ

Подготовка к войне потребовала от Москвы чрезвычайных усилий и огромных денежных затрат. Основное внимание было уделено улучшению организации и вооружения русской армии. К 1630 г. общая численность московского войска достигла 92 555 человек. Однако использовать в военных операциях командование могло менее четверти всех наличных боевых сил. На городовой службе находилось в то время около 72 тыс. человек. Оставшихся 20 тыс. человек полковой службы не хватало даже для обороны границ. Необходимость реорганизации вооруженных сил была очевидной.

[…] Однако попытка сформировать солдатские полки лишь из обедневших служилых людей «по отечеству» не удалась. Общее число записавшихся в солдатскую службу детей боярских не превышало 60 человек. Власти вынуждены были допустить также к записи в солдаты вольных людей недворянского происхождения: казаков, татар и их родственников. К декабрю 1631 г. в полках Лесли и Цецнера числилось уже 3323 человека. Каждый полк делился на 8 рот во главе с полковником, полковым большим поручиком (подполковником), майором (сторожеставцем) и пятью капитанами. Под началом ротных капитанов находились: поручик, прапорщик, 3 сержанта (пятидесятника), квартирмейстер (окольничий), каптенармус (дозорщик над ружьем), 6 капралов (есаулов), лекарь, подъячий, 2 толмача, 3 барабанщика и 200 рядовых солдат, из них 120 пищальников (мушкетеров) и 80 копейщиков.

Призывом русских служилых людей дело не ограничилось. В 1630 г. в Россию начинают пребывать, нанятые при шведском посредничестве, иностранные офицеры и солдаты. Их принимали в Великом Новгороде кн. В.Р. Барятинской, Е. Самарин и дьяк Н. Спиридонов.

В начале 1632 г., незадолго до начала русско-польской войны, число солдатских полков было увеличено до шести. Четыре таких регимента, полностью укомплектованные офицерами и рядовыми приняли участие в походе на Смоленск; пятый и шестой были направлены в армию М.Б. Шеина в июне 1633 г.

ХОД СМОЛЕНСКОЙ ВОЙНЫ

ОКОНЧАНИЕ СМОЛЕНСКОЙ ВОЙНЫ И ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ

Угроза новой войны со Швецией и нападения со стороны Турции заставили Польшу пойти на перемирие с Россией. 17 мая 1634 г. начались переговоры о мире в селе Семлево на реке Поляновке (между Вязьмой и Дорогобужем). В результате 3 июня того же года был подписан Поляновский мирный договор, восстанавливавший предвоенный status quo (за исключением Серпейского уезда, отходившего России). Польский король Владислав IV Ваза за откуп в 20 000 рублей отказался от притязаний на российский престол и титула «царь Московский». Поляки отдали тело русского царя Василия IV Ивановича (Шуйского), умершего в плену в 1612 г. в Гостынинском замке.

Результатом Смоленской войны стало охлаждение отношений между Россией и протестантской коалицией европейских государств, которая также потерпела поражение в военной кампании 1630–1635 гг., завершившейся Пражским перемирием.

Причины поражения России:

– стратегические и оперативные ошибки русского командования (позднее начало кампании 1632 г., пассивные действия под Смоленском осенью 1633 г., крайняя медлительность резервов и снабжения); – наличие южного фронта, направленного против малороссийских казаков, крымских и ногайских войск и отвлекавшего часть войск, прежде всего дворянской конницы, с западного направления; – недостаточная подготовка полков нового строя.