Что было в 1711 году на руси

Год 1711

События истории России за 1711 год

Генеалогическая база знаний: персоны, фамилии, хроника » Развернутая хронология » 1711

Учреждение Правительствующего сената.

В 1711 г. с учреждением сената губернские власти были поставлены под верховный надзор сената. Для этой цели при сенате состояли: 1) губернский стол, 2) губернские комиссары и 3) обер-фискал с подчиненными ему провинциал-фискалами и городовыми фискалами (тайный и явный надзор за губернскою администрациею).

В 1711 г. была установлена поверстная такса за почтовых лошадей — по деньге за версту. В том же году ямской приказ был упразднен и учреждено было ямское повытье под ведением «в Московской губернии управителя»; но вскоре приказ был восстановлен. При учреждении сената заведование почтой и ямской гоньбой перешло к нему; только иностранная почта осталась в ведении посольского приказа, под надзором Шафирова. Вследствие увеличившихся сношений с СПб. была учреждена обыкновенная почта из СПб. в Москву, ездившая два раза в неделю, а также были устроены ямы, в которые были выбраны лучшие «семьянистые лошадные люди».

Петр не сразу решился привести в исполнение постановление Прутского договора. Он потребовал сначала удаления Карла из пределов Турции. Турки же требовали начать с передачи им Азова и с уничтожения крепостей. В помощь Толстому в Константинополь был отправлен Шафиров. Препирательства продолжались до дек. 1711 г., когда Порта решительно заявила, что она считает договор со стороны России нарушенным и войну объявленной. Петр решил уступить. При помощи английского и голландского послов между Петром и Портой был заключен новый договор на следующих условиях: Петр должен был вывести свои войска из Польши и совершенно устранить себя от вмешательства в ее дела; Порта, в свою очередь, обязана была удалить из своих пределов Карла, хотя и не устанавливала, для этого срока; на правом берегу Днестра за Россией оставлен был только Киев с областью, отведенной к нему по вечному миру с Польшей 1696 г.; всякое вмешательство России в дела правобережных казаков запрещалось; между Черкасском и Азовом нельзя было строить новых крепостей. Договор этот был заключен на 25 лет; но исполнять его не думали.

По штатам 1711 года, составленным после полтавской победы 1709 года, насчитывалось 42 полка инфантерии, то есть пехоты, в состав которых входило 2 гвардейских, 5 гренадерских и 35 фузилерных полков. В каждом из них числилось по 1487 человек.

В 1711 г. приказано делать перепись монахов и постригать только на вакансии. Монахи теряют свободу передвижения и прикрепляются к тому монастырю, за которым записаны по переписи монастырского приказа. Монахам запрещается приносить с собой деньги, отделяться от остальной братии, иметь особую келию, прислугу, особое хозяйство.

Так как при тогдашних усиленных наборах, распространявшихся и на духовенство, многие из детей духовного звания устремились на церковные должности, то в 1711 г. было издано запрещение ставить в приход больше одного попа и одного дьякона

Уже в 1707 г. Гюйссен (отправленный за границу с дипломатическими поручениями) предлагал в супруги Алексею Петровичу принцессу Шарлотту Вольфенбюттельскую, на что царь изъявил согласие. Во время путешествия своего в Дрезден в 1709 году, путешествия, предпринятого с целью обучения немецкому и французскому языкам, геометрии, фортификации и «политическим делам» вместе с Александром Головкиным (сыном канцлера) и кн. Юрием Трубецким, царевич виделся с принцессою в Шлакенберге весною 1710, а через год, 11 апреля, подписан был контракт о бракосочетании. Самый брак заключен 14 октября 1711 г. в Торгау (в Саксонии).

Русско-персидская торговля по-прежнему была сосредоточена преимущественно в руках армянских купцов, имевших свои конторы в Астрахани. Они не только привозили персидские товары, преимущественно шелк, в Россию, но и отправляли их морем в Голландию, откуда, в свою очередь, вывозили голландские сукна и другие товары, находившие сбыт в Персии. Петр охотно разрешал эту торговлю, ввиду значительного казенного дохода от транзитных пошлин. В 1711 г. он, с ведома и одобрения персидского шаха, заключил с армянами условие, в силу которого весь вывозимый из Персии шелк должен был доставляться ими в Россию. За это армянам предоставлялась монопольная торговля шелком, и давались некоторые пошлинные льготы.

Русские купцы, преимущественно из Астрахани, вели довольно оживленную активную торговлю в Низабаде и Реште. Товары свои они складывали преимущественно в Шемахе. Когда этот город, в 1711 г., был разграблен лезгинцами, русские купцы потеряли значительный суммы: убытки одного торгового дома простирались до 180000 руб.

Вскоре после шумной свадьбы Анны Иоанновны, отпразднованной с разными торжествами и «курьезами», 9-го января 1711 г. ее муж заболел и умер. С тех пор она провела 19 лет в Курляндии. Жила она преимущественно в Митаве

Сообщение отправлено: 8 мая 2006 19:12 ( Ne administrator)

Сообщение отредактировано: 21 июня 2006 19:56

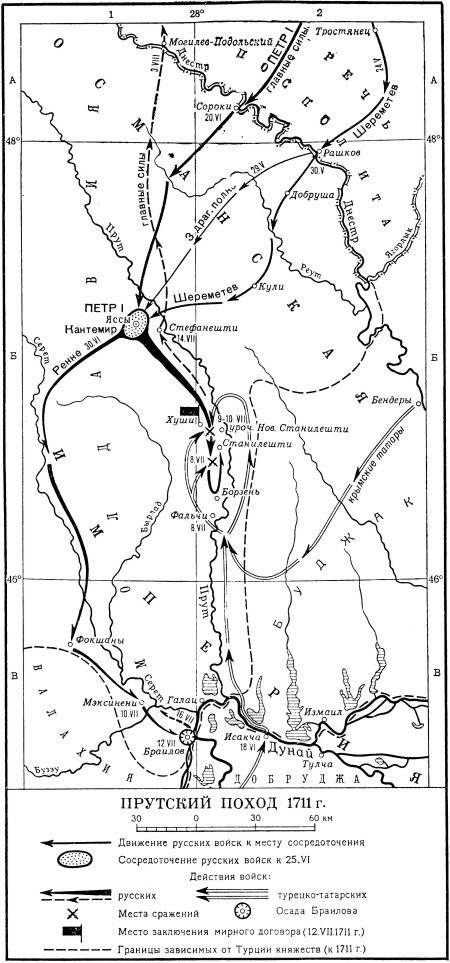

Война с Турцией 1711 года. Прутский поход

Успехи русской армии в Прибалтике и на Карельском перешейке создали условия для дальнейшего наступления на Швецию, но эти планы были прерваны войной с Османской империей. Султан под давлением шведского монарха, французского посла и крымского хана принял решение начать войну с Русским государством.

Надо отметить, что Россия во время Северной войны старалась поддерживать с Турцией хорошие отношения, чтобы иметь свободу действий в войне со Швецией. В ход шёл и откровенный подкуп турецких сановников – русский посол Пётр Толстой щедро раздавал деньги и меха. Ещё до Полтавской битвы в столицу Османской империи был отправлен документ с подписью Петра, который подтверждал условия мирного договора от 1700 года (о мире на 30 лет). Кроме того, Пётр приказал отправить на слом 10 кораблей Воронежской и Азовской флотилий, что вызвало большое удовлетворение в Стамбуле. После мира 1700 года отношения России с Турцией и Крымом были относительно нормальными, хотя их и нельзя назвать добрососедскими. К примеру, крымские татары не раз нарушали русскую границу.

Вскоре Порта стала склоняться к войне с Россией. Визирь Нуман Кёпрюлю-паша фактически предъявил ультиматум России. Он сообщил, что Карл с турецким «эскортом» в 40 тыс. человек пройдёт через Польшу в Померанию. Русскому вспомогательному корпусу «предлагалось» не вмешиваться и покинуть Польшу. Русская разведка в августе сообщила, что в Османской империи готовятся к вторжению на польскую территорию.

Россия пыталась решить дело миром. 17 (28) июля Пётр отправил письмо султану Ахмеду III, в котором предупредил, что присутствие 40 тыс. войска при Карле будет принято за «явный разрыв мира». Россия соглашалась на 3 тыс. эскорт, причём из турков, а не крымских татар, склонных «к разрушению мира». Попытки России урегулировать дело дипломатическим путём были восприняты в Стамбуле, как слабость. Турки вели себя всё более и более агрессивно. Царских курьеров задержали на границе и бросили в тюрьму. Отношения с Турцией были прерваны. Агентура сообщила, что в Бендерах уже стоит 10 тыс. войско, стягивается артиллерия, специалисты по инженерному делу. 18 (29) октября 1710 года Пётр направил новую грамоту султану, где спрашивал о намерениях Порты в отношении Карла и потребовал немедленной высылки шведского короля с турецкой территории. Царь обещал, что в противном случае Россия начнёт военные приготовления и выдвинет войска к турецким границам. Стамбул проигнорировал это послание.

Русский посол Толстой был арестован и посажен в Семибашенный замок, но он смог сообщить, что война началась. Турки были заняты войной в Ливане, поэтому основной ударной силой первоначально должны были стать крымские татары, польские сторонники Станислава Лещинского, запорожские казаки Константина Гордиенко, украинские казаки гетмана Правобережной Украины Филиппа Орлика (его выбрали на смену умершему Мазепе). Формальное объявление войны последовало 20 ноября 1710 года.

Планы сторон, сосредоточение войск

Русское правительство, получив сообщение о начале войны с Турцией, немедленно отреагировало. Фельдмаршал Шереметев получил приказ начать переброску 22 пехотных полков под командованием Репнина и Алларта в район Минска и Слуцка. Туда же через Смоленск должны были направиться рекрутские пополнения. Началась передислокация артиллерии под командованием Брюса. Командующий русскими силами в Польше М. М. Голицын получил указание сосредоточить свои силы у Каменец-Подольского на границе с Молдавией. Для увеличения его сил из Прибалтики направили Ингерманландский и Астраханский полки. Голицын должен был не допустить прохода Карла через Польшу, а при попытке взять Каменец-Подольский удерживать его. Отступать он имел право только при появлении «чрезмерной турецкой силы». Голицыну и русскому послу в Польше поручалось также наблюдать за настроениями польской шляхты, не допускать их перехода к турецкой или шведской стороне. Киевский губернатор Д. М. Голицын и гетман И. И. Скоропадский получили приказ оборонять Украину и Приазовье. Адмирал Ф. М. Апраксин вместе с калмыцкими отрядами отвечал за охрану юго-восточных границ государства. Для перебрасываемых с Прибалтики войск планировали развернуть продовольственные магазины в области Киева и молдавской границы. Пётр значительное внимание обратил на подготовку войск к борьбе с новым противником. Учитывая тот факт, что основу вражеской армии составляла конница, царь приказал сделать упор на огневую подготовку драгун. Турецкой и татарской коннице собирались противопоставить ружейный и артиллерийский огонь пехоты, защищённой рогатками.

Вступление Турции в войну на стороне Карла в корне изменило военно-политическую обстановку. Пришлось временно отказаться от активных боевых действий против Швеции и направить основные усилия против нового врага. Для того чтобы прикрыть основную группировку русской армии от возможного удара сил Крассау из Померании в Польше создали отдельный корпус. Для его формирования направили 6 тыс. отряд драгун бригадира Яковлева, а из Лифляндии перебросили 8-10 тыс. драгун Боура. Оставшиеся в Прибалтике силы возглавил Меньшиков. Рижский гарнизон должны были пополнить 10 тыс. солдат из внутренних гарнизонов и рекрутов.

Кроме того, Пётр ещё пытался решить дело мирными переговорами. Он в январе 1711 года направил новое письмо турецкому султану, предлагая не доводить дело до войны. Но и это письмо осталось без ответа.

Русское командование решало вопрос, какую стратегию выбрать – наступательную или оборонительную. Ждать вторжения на своей территории или перенести боевые действия на землю врага. В общих чертах план был готов к концу 1710 года. Пётр решил возглавить армию и перейти в решительное наступление, чтобы сорвать замысел турецкого командования и Карла. Окончательный вариант плана был принят на военном совете 1 (12) января 1711 года. Решили прикрыть границу с Крымских ханством вспомогательным корпусом и начать наступление на Дунае. Таким образом, русское командование собиралось помешать противнику занять Молдавию как плацдарм для вторжения в Польшу. Русский план во многом был ориентирован на то, что Молдавия и Валахия будут хорошими союзниками. Делегации молдавских и валашских бояр «обивали пороги» России, упрашивая царя, чтобы православная держава приняла их в свой состав (оба христианских княжества были вассалами Османской империи). Господарь Валахии Константин Брынковяну ещё в 1709 году обещал 30 тыс. войско и продовольственные припасы, если Россия выступит против турков и обещает взять княжество под свою защиту. В апреле 1711 года Пётр I заключил секретный Луцкий договор с молдавским правителем Дмитрием Кантемиром. Кантемир становился вассалом русского царя, обещал своё войско и помощь в продовольственном обеспечении, получая в награду привилегированное положение Молдавии и возможность передать трон по наследству. Кроме того, ожидали, что против Турции выступят сербы и черногорцы, оттянув на себя часть сил вражеской армии.

В январе 1711 года крымский хан двинул 80-90 тыс. войско на Украину. Орда была разделена на две части: на Левобережье Днепра хан повёл до 40 тыс. воинов, правым берегом на Киев пошёл Мехмед Гирей с 40 тыс. татар, которые соединились с запорожцами, сторонниками Орлика, поляками и небольшим отрядом шведов.

В Правобережной Украине соединённые силы крымских татар, орликовцев, запорожцев и поляков также первоначально имели успех. Они захватили ряд укреплений, но вскоре между ними начались разногласия. Поляки и казаки спорили о будущем Украины, крымских татар интересовал больше захват и угон людей для продажи в рабство, чем война. В конце марта гарнизон Белой Церкви (1 тыс. человек) отбил штурм и сделал успешные вылазки, крымские татары понесли большие потери. Вскоре Голицын заставил противника отступить в Бендеры.

В это время основные силы русской армии под командованием Шереметева двигались из Прибалтики на Украину. 12-13 (23-24) апреля в Луцке состоялся военный совет. На нём основное внимание было уделено срокам и местам сосредоточения войск, проблеме снабжения, подготовке судов для переправы через Днестр. 30 мая (10 июня) войска были собраны в районе города Брацлав у границ Молдавии.

Передовые части русской армии благополучно переправились через Днестр. Местное население встретило русскую армию доброжелательно. Господарь Молдавского княжества Дмитрий Кантемир перешёл на сторону России и призвал народ к восстанию против турков. Но сразу возникли проблемы: готового продовольствия заготовлено не было, добывать его было трудно. Кантемир присоединил к русскому авангарду всего 5-6 тыс. человек (к тому же плохо вооружённых). Поступило сообщение, что примерно 40 тыс. турецкая армия находится в семи переходах от Дуная, русским войскам надо было сделать десять переходов. У Шереметева было 15 тыс. человек и на военном совете 8 (19) июня решили ждать подхода основных сил.

Главные силы во главе с Петром в июне выступили к городу Сороки. 9 (20) июня двинулись к Яссам и после трудного марша соединились с авангардом Шереметева. Ситуация со снабжением продолжала ухудшаться. Поля Молдавии были опустошены саранчой. 28 июня (9 июля) на военном совете приняли решение отправить 7 тыс. кавалерийский отряд генерала К. Ренне к Браилову, чтобы захватить собранные там турками запасы продовольствия. Кроме того, этот рейд должен был побудить владыку Валахии Брынковяну перейти на сторону России. Главные силы должны были идти вдоль правого берега Прута до урочища Фальчи, а оттуда к реке Сирет, где у Галаца собирались соединиться с отрядом Ренне.

Через несколько дней русское командование получило сообщение, что главные силы турецкой армии во главе с визирем Балтаджи Мехмед-пашой стоят у местечка Траян близ устья Прута. Навстречу туркам был направлен отряд Януса фон Эберштедта. Он получил задачу помешать противнику переправиться через реку. Утром 7 (18) июля отряд Эберштедта был на месте и обнаружил турецкий авангард, который готовился к переправе. Генерал не выполнил своего долга. Он отступил, не помешав навести переправы. К тому же обманул командование – он сообщил, что турецкие силы форсировали Прут, хотя основные силы врага подошли к реке только вечером и начали переправу на следующий день. Это привело к серьёзным последствиям, русская армия была отрезана от отряда Ренне. Армия в это время находилась в районе Станилешти. Пётр собрал военный совет. На нём было принято решение отходить на север вдоль реки Прут и в удобном месте дать сражение. Имущество, которое замедляло движение, было уничтожено и русская армия начала организованный отход.

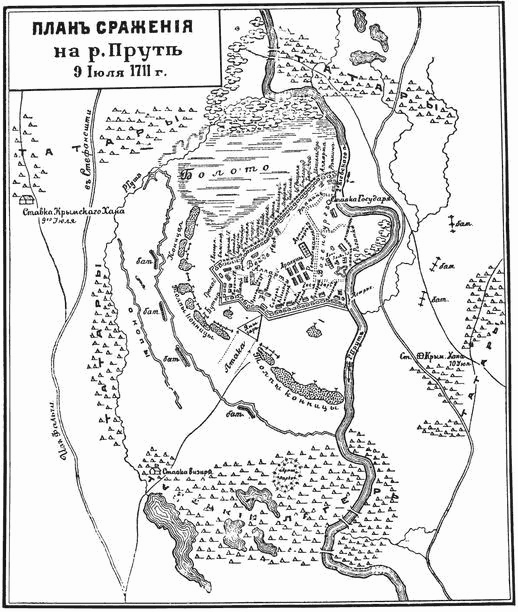

Шедший в арьергарде Преображенский полк и бомбардирская рота в течение шести часов отбивали атаки турецкой и татарской конницы. Движение было недолгим, через несколько километров армия остановилась у урочища Новые Станилешти. Начали строить укреплённый лагерь. Он представлял собой неправильный треугольник, основание которого было обращено к реке Прут, а вершина к противнику. По обеим сторонам треугольника располагались войска. Внутри боевого порядка была артиллерия и кавалерия. Ближе к реке соорудили вагенбург. Правый фланг прикрывали болота, поэтому с этой стороны ограничились защитой с помощью рогаток. Левый фланг укрепили не только рогатками, но и сплошными окопами.

Вскоре турки окружили русский лагерь, часть их армии заняла господствующие высоты на другом берегу реки. 9 (20) июля за три часа до захода солнца 20 тыс. янычар (отборная часть турецких вооружённых сил), не ожидая подхода основных сил и артиллерии, пошли в атаку. Дивизия Алларта встретила их мощным залпом почти в упор, который охладил пыл противника. Турки пришли в замешательство и отступили. Они совершили ещё несколько атак, но их отбивали умелым ружейным и артиллерийским огнём. Турки потеряли 7-8 тыс. человек. Русская армия потеряла 2,6 тыс. убитыми, ранеными и пленными. Энергичный отпор русской армии и огромные потери произвели огромное негативное впечатление на противника. Помощник визиря сказал военному советнику турецкой армии С. Понятовскому: «… мы рискуем быть разбитыми, и это неизбежно случится». Но Пётр, не зная общей ситуации, не решился повести армию в контратаку и разгромить турецкие силы по частям. Отказался Пётр и от ночной вылазки. Некоторые исследователи считают, что это была большая ошибка. Русская армия могла воспользоваться деморализацией лучших турецких сил и переломить ситуацию в свою пользу.

К ночи бой затих. Турки стали строить укрепления, подвезли артиллерию. Началась артиллерийская дуэль, которая продолжалась до утра. Ночные попытки турков перейти в наступление были отбиты. Ситуация была тяжёлой: ощущалась нехватка в боеприпасах, продовольствии, люди не отдыхали более трёх суток, большая часть кавалерии ушла с Ренне. Русская армия уступала в числе бойцов и по количеству орудийных стволов: русские полки насчитывали около 38 тыс. человек при 122 пушках, турки имели 130-135 тыс. человек (с крымскими татарами их войско возрастало до 200 тыс.) и более 400 орудий. В то же время русская армия была грозной монолитной силой, с высоким боевым духом. Турки были удручены большими потерями, и когда утром визирь попытался поднять солдат в новую атаку, они ответили категорическим отказом.

Ведение переговоров было возложено на вице-канцлера Петра Павловича Шафирова. Он получил самые широкие полномочия и согласие на тяжёлые условия, кроме капитуляции армии. Турки потребовали отдать Азов, уничтожить крепости Таганрог, Каменный Затон, Самару, выдать молдавского правителя Кантемира, представителя России в Черногории и Молдавии Савву Рагузинского, возместить не полученную с Молдавии дань, ликвидировать русское посольство в Стамбуле, отдать всю артиллерию и снаряжение. Шафиров сразу отказался от ряда условий – выдачи Кантемира, Рагузинского, артиллерии, возмещении молдавской дани. Турки не стали настаивать. Но потребовали в заложники как гарант выполнения Россией условий мирного договора Шереметева, его сына и Шафирова. В это время в русском лагере прошло два совещания, было решено пойти на прорыв в случае провала переговоров.

12 (23) июня мирный договор был подписан. Надо отметить, что в это время Ренне успешно продолжал свой рейд – 14 (25) июля он штурмом взял Браилов, захватив большие запасы продовольствия. Через два дня Пётр приказал ему отходить. Шведы попытались изменить ситуацию. Понятовский дал денег янычарам, чтобы те подняли бунт против визиря, те деньги взяли и выразили соболезнование шведам. Карл прискакал из Бендер. Шведский король потребовал разорвать мир и дать ему армию для атаки на русские позиции. Визирь отказался. Турки решили дело малой кровью – Россия соглашалась уничтожить крепости на границе с Крымским ханством, потеряла выход в Азовское море. В результате главная цель Порты была выполнена, а умирать за интересы Швеции турки не хотели. Турецкое командование было так довольно, что относилось к недавнему врагу благожелательно – визирь сделал подарок в 1200 повозок с хлебом и рисом. Шафиров сообщил из ставки визиря, что с ними обходятся ласково. В столице Османской империи, узнав о мире, несколько дней праздновали (эта война не была популярна).

После подписания мира русская армия с развёрнутыми знаменами и барабанным боем двинулась на север. Прутский поход был завершён. Эта кампания в очередной раз показала высокие боевые качества русской армии, мужество и стойкость русских солдат и офицеров. Она продемонстрировала превосходство хорошо организованной и дисциплинированной армии над многочисленными толпами храбрых, но плохо управляемых турецких солдат. Одновременно эта операция выявила ряд серьёзных недочётов: русское командование начало наступление на незнакомом театре военных действий без тщательной разведки и подготовки тыла, снабжения войск. Слишком большие надежды были возложены на союзников. В некотором отношении Пётр повторил ошибки Карла (правда, не с таким катастрофическим результатом). Кроме того, отрицательную роль в этой войне сыграли некоторые иностранные офицеры. Пётр после похода провёл «чистку» командного состава: со службы было уволено 12 генералов, 14 полковников, 22 подполковника и 156 капитанов.

Прутский поход

Петра I Великого

1711 год

Прутский поход Петра I — военная компания 1711 года в рамках русско-турецкой войны 1710-1713 годов, предпринятая с целью поднять на Дунае христианских вассалов Турции для восстания и поддержки в боевых действиях. Поход обернулся неудачей — русские войска попали в окружение и вынуждены были заключить мир с Турцией на невыгодных для России условиях.

Дата начала: июнь 1722 год

Дата окончания: 23 июля 1723 год

Причины и цели

Итоги и результаты

Краткое описание основных событий

Предыстория

Война со стороны Турции ограничилась зимним набегом крымских татар, вассалов Османской империи, на Украину. Пётр I, опираясь на помощь правителей Валахии и Молдавии, решил совершить глубокий поход до Дуная, где надеялся поднять на борьбу с турками христианских вассалов Оттоманской империи.

6 (17) марта 1711 года Пётр I выехал к войскам из Москвы с верной подругой Екатериной Алексеевной, которую повелел считать своей женой и царицей ещё до официального венчания, произошедшего в 1712 году. Ещё ранее князь М. М. Голицын с 10 драгунскими полками двинулся к границам Молдавии, с севера из Ливонии на соединение с ним вышел генерал-фельдмаршал Б. П. Шереметев с 22 пехотными полками. План русских заключался в следующем: выйти к Дунаю в Валахии, не дать турецкому войску переправиться, а затем поднять восстание народов, подвластных Османской империи, за Дунаем.

Поход

Маршрут русских войск представлял собой линию от Киева через крепость Сороки (на Днестре) на молдавские Яссы через территорию дружественной Польши (часть современной Украины) с форсированием Прута.

Ввиду продовольственных затруднений русская армия в течение июня 1711 года сосредотачивалась на Днестре — границе Речи Посполитой с Молдавией. Фельдмаршал Шереметев с кавалерией должен был пересечь Днестр в первых числах июня и затем прямым путём спешить к Дунаю, чтобы занять места возможных переправ для турок, создать продовольственные магазины для обеспечения основной армии, а также втянуть Валахию в восстание против Османской империи. Однако фельдмаршал столкнулся с проблемами в снабжении кавалерии фуражом и провиантом, не нашёл достаточной военной поддержки на местах и остался в Молдавии, повернув на Яссы.

После пересечения Днестра 27 июня 1711 года основная армия двигались 2 отдельными группировками: впереди шли 2 пехотные дивизии генералов Алларта и фон Энцберга с казаками, за ними следовал Пётр I с гвардейскими полками, 2 пехотными дивизиями князя А. И. Репнина и генерала А. А. Вейде, а также артиллерией под началом генерал-поручика Я. В. Брюса. В 6-дневном переходе от Днестра до Прута с изнуряющей жарой днём и холодными ночами, много русских солдат из рекрутов, ослабленных недостатком продовольствия, погибло от жажды и болезней. Солдаты умирали, не выдержав лишений, совершали самоубийство.

1 июля (н. ст.) конница крымских татар атаковала лагерь Шереметева на восточном берегу Прута. Русские потеряли 280 драгун убитыми, но отбили нападение.

3 июля дивизии Алларта и Энцберга подошли к Пруту напротив Ясс (Яссы находятся за Прутом), потом продвинулись вниз по течению.

6 июля Пётр I с 2 дивизиями, гвардией и тяжёлой артиллерией переправился на правый (западный) берег Прута, где к царю присоединился молдавский господарь Дмитрий Кантемир[3].

7 июля дивизии Алларта и Энцберга соединились с корпусом главнокомандующего Шереметева на левом берегу Прута. Русская армия испытывала большие проблемы с фуражом, было решено переправиться на правый берег Прута, где рассчитывали найти больше продовольствия.

11 июля кавалерия с обозом из армии Шереметева начали переправу на правый берег Прута, остальные войска пока оставались на восточном берегу.

12 июля генерал К. Э. Ренне с 8 драгунскими полками (5056 человек) и 5 тыс. молдаван был отправлен в город Браилов (совр. Брэила в Румынии) на Дунае, где турки сделали значительные запасы фуража и провианта.

14 июля вся армия Шереметева перешла на западный берег Прута, где вскоре к ней подошли войска с Петром I. До 9 тыс. солдат были оставлены в Яссах и на Днестре для охраны коммуникаций и удержания спокойствия местного населения. После соединения всех сил русская армия двинулась вниз по течению Прута к Дунаю. 20 тыс. татар переправилось через Прут вплавь с лошадьми и стали нападать на небольшие тыловые части русских.

17 июля проведён смотр, на котором в русской армии насчитали до 47 тыс. солдат.

18 июля русский авангард узнал о начавшейся переправе на западный берег Прута возле городка Фальчи (совр. Фэлчиу) большой турецкой армии. Турецкая конница в 2 часа дня напала на авангард генерала Януса фон Эберштедта (6 тыс. драгун, 32 пушки), который, построившись в каре и отстреливаясь из орудий, пешим строем в полном окружении противника медленно отступал к основной армии. Русских спасало отсутствие артиллерии у турок и их слабое вооружение, многие из турецких всадников были вооружены лишь луками. С заходом солнца турецкая кавалерия отошла, что позволило авангарду ускоренным ночным маршем соединиться ранним утром 19 июля с армией.

Сражение с турками

19 июля турецкая кавалерия окружила русскую армию, не приближаясь ближе, чем на 200—300 шагов. У русских не было чёткого плана действий. В 2 часа дня решили выдвинуться, чтобы атаковать неприятеля, но турецкая конница оттянулась, не приняв боя. Армия Петра I располагалась в низине вдоль Прута, все окрестные возвышенности были заняты турками, к которым пока не подошла артиллерия.

На военном совете было решено отступать ночью вверх по Пруту в поисках более выгодной позиции для обороны. В 11 часов вечера, уничтожив лишние повозки, армия двинулась в следующем боевом порядке: 6 параллельными колоннами (4 пехотные дивизии, гвардия и драгунская дивизия Януса фон Эберштедта), в промежутках между колоннами вели обоз и артиллерию. Гвардейские полки прикрывали левый фланг, на правом фланге, примыкающем к Пруту, двигалась дивизия Репнина. С опасных сторон войска прикрывались от турецкой конницы рогатками, которые несли солдаты на руках.

Потери русской армии убитыми и ранеными в этот день составили около 800 человек.

К этому времени армия насчитывала 31 554 пехоты и 6692 кавалерии, в основном бесконной, 53 тяжёлых орудия и 69 лёгких 3-фунтовых пушек.

Окружение российской армии

20 июля к утру образовался разрыв между отставшей крайне левой колонной гвардии и соседней дивизией Алларта из-за неравномерного марша колонн по пересечённой местности. Турки немедленно напали на обоз, оставшийся без прикрытия, и прежде чем фланг был восстановлен, погибло немало обозников и членов офицерских семей. В течение нескольких часов армия стояла, ожидая восстановления боевого походного строя. Из-за задержки турецкой пехоте янычарам с артиллерией удалось в течение дня нагнать русскую армию.

крымскими татарами, 1711 год.

Около 5 часов дня армия упёрлась крайним правым флангом в реку Прут и остановилась для обороны недалеко от местечка Стэнилешти (рум. Stănileşti, Стэнилешть; около 75 км южнее Ясс). На противоположном восточном крутом берегу Прута показалась татарская конница и союзные им запорожские казаки. К туркам подошла лёгкая артиллерия, которая стала обстреливать русские позиции. В 7 часов вечера последовала атака янычар на расположение дивизий Алларта и Януса, несколько выдвигающихся вперёд по условиям местности. Отбитые ружейно-пушечным огнём турки залегли за небольшим возвышением. Под прикрытием порохового дыма 80 гренадер забросали их гранатами. Турки контратаковали, но были остановлены ружейными залпами на линии рогаток.

Польский генерал Понятовский, военный советник у турок, лично наблюдал сражение:

Янычары… продолжали наступать, не ожидая приказов. Испуская дикие вопли, взывая по своему обычаю к богу многократными криками «алла», «алла», они бросились на неприятеля с саблями в руках и, конечно, прорвали бы фронт в этой первой мощной атаке, если бы не рогатки, которые неприятель бросил перед ними. В то же время сильный огонь почти в упор не только охладил пыл янычар, но и привёл их в замешательство и принудил к поспешному отступлению. Кегая (то есть помощник великого визиря) и начальник янычар рубили саблями беглецов и старались остановить их и привести в порядок.

Бригадир Моро-де-Бразе оставил такой отзыв о поведении Петра I в критический момент боя:

Ночью турки дважды делали вылазки, но были отбиты. Потери русских в результате боёв составили 2680 человек (750 убитых, 1200 раненых, 730 пленных и пропавших без вести)[10]; турки потеряли 7—8 тысяч согласно донесению английского посла в Константинополе и показанию бригадира Моро-де-Бразе (ему в потерях признавались сами турки).

Противостояние в окружении

21 июля турки обложили русскую армию, прижатую к реке, полукругом полевых укреплений и артбатарей. Около 160 орудий непрерывно обстреливали русские позиции. Янычары предприняли атаку, но снова были отбиты с потерями. Положение русской армии стало отчаянным, боеприпасы ещё оставались, но запас был ограничен. Продовольствия не хватало и раньше, а в случае затягивания осады войскам скоро грозил голод. Помощи ждать было не от кого. В лагере плакало и выло множество офицерских жён, сам Пётр I временами приходил в отчаяние, «бегал взад и вперед по лагерю, бил себя в грудь и не мог выговорить ни слова».

Генерал-фельдмаршала Б. П. Шереметев послал визирю 2-е письмо, в котором, кроме повторного предложения о мире, заключалась угроза перейти в решительный бой через несколько часов, если ответа не последует. Визирь, обсудив со своими военачальниками положение, согласился заключить перемирие на 48 часов и вступить в переговоры.

К туркам из осаждённой армии назначили наделённого широкими полномочиями вице-канцлера П. П. Шафирова с переводчиками и помощниками. Переговоры начались.

Заключение Прутского мирного договора

О безнадёжном положении русской армии можно судить по условиям, на которые был согласен Пётр I, и которые он изложил Шафирову в инструкции:

Данные условия совпадали с теми, которые выдвигал султан при объявлении войны России. На подкуп визиря было выделено из казны 150 тыс. рублей, суммы поменьше предназначались другим турецким начальникам и даже секретарям. По легенде, жена Петра Екатерина Алексеевна пожертвовала все свои драгоценности на подкуп, однако датский посланник Юст Юль, бывший при русской армии после выхода её из окружения, не сообщает о таком деянии Екатерины, но говорит о том, что царица раздала свои драгоценности на сбережение офицерам и потом, по заключении мира, собрала их назад.

22 июля П. П. Шафиров вернулся из турецкого лагеря с условиями мира. Они оказались значительно легче тех, на которые был готов Пётр:

До исполнения условий договора Шафиров и сын фельдмаршала Шереметева должны были оставаться в Турции как заложники.

23 июля мирный договор был скреплён печатями, и уже в 6 часов вечера русская армия в боевом порядке с распущенными знамёнами и барабанным боем выступила к Яссам. Турки даже выделили свою кавалерию для защиты русской армии от разбойничьих набегов татар. Карл XII, узнав о начале переговоров, но ещё не зная об условиях сторон, немедля отправился из Бендер на Прут и 24 июля после полудня прибыл в турецкий лагерь, где потребовал расторгнуть договор и дать ему войско, с которым он разобьёт русских. Великий визирь отказал, сказав:

«Ты уже их испытал, и мы их знаем. Коли хочешь, нападай на них со своими людьми, а мы заключённого мира не нарушим».

25 июля русский кавалерийский корпус генерала К. Э. Ренне с приданной молдавской конницей, ещё не зная о заключённом перемирии, захватил Браилов, который пришлось оставить через 2 дня.

13 августа 1711 русская армия, выходя из Молдавии, пересекла Днестр в Могилёве-Подольском, закончив Прутский поход. По воспоминанию датчанина Расмуса Эребо (секретаря Ю. Юля) о русских войсках на подходе к Днестру:

«Солдаты почернели от жажды и голода. Почерневшие и умирающие от голода люди лежали во множестве по дороге, и никто не мог помочь ближнему или спасти его, так как у всех было поровну, то есть ни у кого ничего не было».

Потери

Пётр I приказал всем бригадирам составить подробные списки личного состава, определив количество солдат в первый день перехода русских войск на территорию Молдавии и на момент окончания кампании. Результаты предоставленных отчетов были следующими: из 79 800 солдат, имеющихся в наличии при вступлении в Молдавию, осталось только 37 515, (не считая отставшей дивизии Ренне с около 5 тыс. чел.).

Вероятно, изначально русская армия была недоукомплектована рекрутами (в отсутствии 8 тыс. которых Петр упрекал губернаторов в августе 1711), но общая картина потерь от этого не меняется.

Согласно докладу бригадира Моро-де-Бразе, бои 18—21 июля русская армия провела с потерями в подразделениях генерал-майора Видмана 4800 человек. При штурме Браилова К. Э. Ренне потерял 100 человек убитыми. Соответственно, более 37 тысяч русских солдат погибли в основном от голода и болезней, или попали в плен на начальном этапе похода. И лишь 5 тысяч из них были убиты во время непосредственно боевых действий.

Столь неудачная военная компания стала причиной того, что Пётр I не стал продлять контракты многих иностранных офицеров и генералов.