Что было в 1711 году в россии

Этот день в истории: 1711 год — Россия и Турция заключили Прутский мир

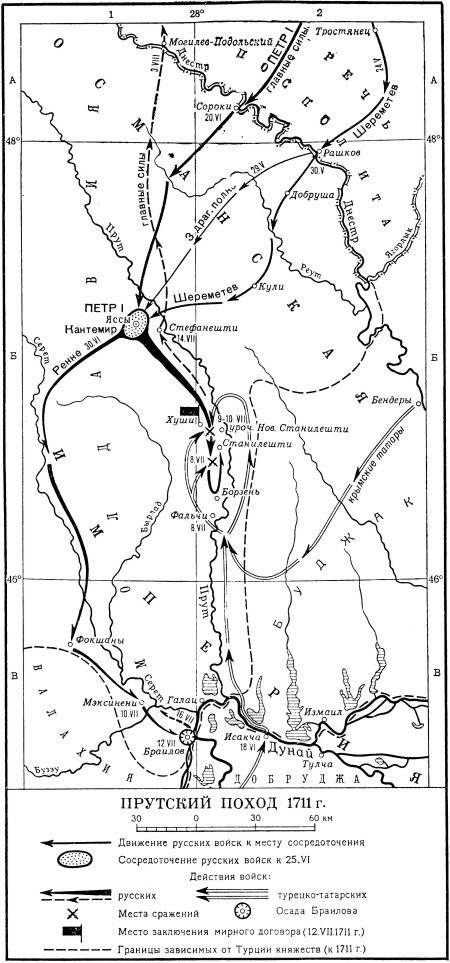

23 июля 1711 года на реке Прут, близ города Яссы русскими посланниками П. Шафировым и Б. П. Шереметевым и турецким представителем — великим визирем Балтаджи Мехмедом-пашой был подписан мирный договор, который стал итогом Прутского похода — несчастного для русского царя Петра I и его армии.

Предметом переговоров было предоставление возможности 39-тысячной русской армии во главе с Петром I выйти из окружения объединенных сил Османской Порты и Крымского хана, численность которых по некоторым оценкам достигала 190 тысяч. Исходя из столь критического положения для русской армии, инструкции царя Петра сводились к крайне тяжелым для России условиям: отказу от всех приобретений в ходе Северной войны (кроме Ингрии) и признанию ставленника шведов на польском престоле С. Лещинского.

Практически Петр таким образом соглашался с теми условиями, которые выдвигал султан при объявлении войны России. На подкуп визиря было выделено из казны 150 тыс. рублей, суммы поменьше предназначались другим турецким начальникам и даже секретарям. По легенде жена Петра Екатерина Алексеевна пожертвовала все свои драгоценности на подкуп, однако датский посланник Юст Юль, бывший при русской армии после выхода её из окружения, не сообщает о таком деянии Екатерины, но говорит о том, что царица раздала свои драгоценности на сбережение офицерам и потом, по заключении мира, собрала их назад.

22 июля Шафиров вернулся из турецкого лагеря с условиями мира. Они оказались значительно легче тех, на которые был готов Пётр. Согласно им, Россия обязалась отдать Турции Азов и все территории на север до реки Орели, на северо-западе — по реке Синюхе в месте впадения ее в реке Буг. Кроме этого, по условиям мира Россия соглашалась на следующее: срыть укрепления Таганрога и других крепостей на юге- Новобогородицкую на реке Самаре, Кодацкую на правом берегу Днепра Летопись самовидца; не вмешиваться во внутренние дела Польши; не вмешиваться в дела запорожских казаков. Особым пунктом договора Петр гарантировал королю Карлу XII возможность свободного проезда через русскую территорию до границ Швеции.

Этот договор, ставший большим дипломатическим достижением Шафирова, дал возможность России сохранить армию и вывести её из окружения практически с полным вооружением. 23 июля 1711 года мирный договор был скреплён печатями, и уже в 6 часов вечера русская армия в боевом порядке с распущенными знамёнами и барабанным боем выступила к Яссам. Турки даже выделили свою кавалерию для защиты русской армии от разбойничьих набегов своих союзников татар. Сам Шафиров вместе с графом M.Б. Шереметевым остался у турок заложником.

Договор не прекратил Русско-турецкую войну 1710—1713 — вялотекущие боевые действия продолжались ещё 2 года. Основные положения Прутского договора были подтверждены в заключенном в 1713 году Андрианопольском мирном договоре.

Война с Турцией 1711 года. Прутский поход

Успехи русской армии в Прибалтике и на Карельском перешейке создали условия для дальнейшего наступления на Швецию, но эти планы были прерваны войной с Османской империей. Султан под давлением шведского монарха, французского посла и крымского хана принял решение начать войну с Русским государством.

Надо отметить, что Россия во время Северной войны старалась поддерживать с Турцией хорошие отношения, чтобы иметь свободу действий в войне со Швецией. В ход шёл и откровенный подкуп турецких сановников – русский посол Пётр Толстой щедро раздавал деньги и меха. Ещё до Полтавской битвы в столицу Османской империи был отправлен документ с подписью Петра, который подтверждал условия мирного договора от 1700 года (о мире на 30 лет). Кроме того, Пётр приказал отправить на слом 10 кораблей Воронежской и Азовской флотилий, что вызвало большое удовлетворение в Стамбуле. После мира 1700 года отношения России с Турцией и Крымом были относительно нормальными, хотя их и нельзя назвать добрососедскими. К примеру, крымские татары не раз нарушали русскую границу.

Вскоре Порта стала склоняться к войне с Россией. Визирь Нуман Кёпрюлю-паша фактически предъявил ультиматум России. Он сообщил, что Карл с турецким «эскортом» в 40 тыс. человек пройдёт через Польшу в Померанию. Русскому вспомогательному корпусу «предлагалось» не вмешиваться и покинуть Польшу. Русская разведка в августе сообщила, что в Османской империи готовятся к вторжению на польскую территорию.

Россия пыталась решить дело миром. 17 (28) июля Пётр отправил письмо султану Ахмеду III, в котором предупредил, что присутствие 40 тыс. войска при Карле будет принято за «явный разрыв мира». Россия соглашалась на 3 тыс. эскорт, причём из турков, а не крымских татар, склонных «к разрушению мира». Попытки России урегулировать дело дипломатическим путём были восприняты в Стамбуле, как слабость. Турки вели себя всё более и более агрессивно. Царских курьеров задержали на границе и бросили в тюрьму. Отношения с Турцией были прерваны. Агентура сообщила, что в Бендерах уже стоит 10 тыс. войско, стягивается артиллерия, специалисты по инженерному делу. 18 (29) октября 1710 года Пётр направил новую грамоту султану, где спрашивал о намерениях Порты в отношении Карла и потребовал немедленной высылки шведского короля с турецкой территории. Царь обещал, что в противном случае Россия начнёт военные приготовления и выдвинет войска к турецким границам. Стамбул проигнорировал это послание.

Русский посол Толстой был арестован и посажен в Семибашенный замок, но он смог сообщить, что война началась. Турки были заняты войной в Ливане, поэтому основной ударной силой первоначально должны были стать крымские татары, польские сторонники Станислава Лещинского, запорожские казаки Константина Гордиенко, украинские казаки гетмана Правобережной Украины Филиппа Орлика (его выбрали на смену умершему Мазепе). Формальное объявление войны последовало 20 ноября 1710 года.

Планы сторон, сосредоточение войск

Русское правительство, получив сообщение о начале войны с Турцией, немедленно отреагировало. Фельдмаршал Шереметев получил приказ начать переброску 22 пехотных полков под командованием Репнина и Алларта в район Минска и Слуцка. Туда же через Смоленск должны были направиться рекрутские пополнения. Началась передислокация артиллерии под командованием Брюса. Командующий русскими силами в Польше М. М. Голицын получил указание сосредоточить свои силы у Каменец-Подольского на границе с Молдавией. Для увеличения его сил из Прибалтики направили Ингерманландский и Астраханский полки. Голицын должен был не допустить прохода Карла через Польшу, а при попытке взять Каменец-Подольский удерживать его. Отступать он имел право только при появлении «чрезмерной турецкой силы». Голицыну и русскому послу в Польше поручалось также наблюдать за настроениями польской шляхты, не допускать их перехода к турецкой или шведской стороне. Киевский губернатор Д. М. Голицын и гетман И. И. Скоропадский получили приказ оборонять Украину и Приазовье. Адмирал Ф. М. Апраксин вместе с калмыцкими отрядами отвечал за охрану юго-восточных границ государства. Для перебрасываемых с Прибалтики войск планировали развернуть продовольственные магазины в области Киева и молдавской границы. Пётр значительное внимание обратил на подготовку войск к борьбе с новым противником. Учитывая тот факт, что основу вражеской армии составляла конница, царь приказал сделать упор на огневую подготовку драгун. Турецкой и татарской коннице собирались противопоставить ружейный и артиллерийский огонь пехоты, защищённой рогатками.

Вступление Турции в войну на стороне Карла в корне изменило военно-политическую обстановку. Пришлось временно отказаться от активных боевых действий против Швеции и направить основные усилия против нового врага. Для того чтобы прикрыть основную группировку русской армии от возможного удара сил Крассау из Померании в Польше создали отдельный корпус. Для его формирования направили 6 тыс. отряд драгун бригадира Яковлева, а из Лифляндии перебросили 8-10 тыс. драгун Боура. Оставшиеся в Прибалтике силы возглавил Меньшиков. Рижский гарнизон должны были пополнить 10 тыс. солдат из внутренних гарнизонов и рекрутов.

Кроме того, Пётр ещё пытался решить дело мирными переговорами. Он в январе 1711 года направил новое письмо турецкому султану, предлагая не доводить дело до войны. Но и это письмо осталось без ответа.

Русское командование решало вопрос, какую стратегию выбрать – наступательную или оборонительную. Ждать вторжения на своей территории или перенести боевые действия на землю врага. В общих чертах план был готов к концу 1710 года. Пётр решил возглавить армию и перейти в решительное наступление, чтобы сорвать замысел турецкого командования и Карла. Окончательный вариант плана был принят на военном совете 1 (12) января 1711 года. Решили прикрыть границу с Крымских ханством вспомогательным корпусом и начать наступление на Дунае. Таким образом, русское командование собиралось помешать противнику занять Молдавию как плацдарм для вторжения в Польшу. Русский план во многом был ориентирован на то, что Молдавия и Валахия будут хорошими союзниками. Делегации молдавских и валашских бояр «обивали пороги» России, упрашивая царя, чтобы православная держава приняла их в свой состав (оба христианских княжества были вассалами Османской империи). Господарь Валахии Константин Брынковяну ещё в 1709 году обещал 30 тыс. войско и продовольственные припасы, если Россия выступит против турков и обещает взять княжество под свою защиту. В апреле 1711 года Пётр I заключил секретный Луцкий договор с молдавским правителем Дмитрием Кантемиром. Кантемир становился вассалом русского царя, обещал своё войско и помощь в продовольственном обеспечении, получая в награду привилегированное положение Молдавии и возможность передать трон по наследству. Кроме того, ожидали, что против Турции выступят сербы и черногорцы, оттянув на себя часть сил вражеской армии.

В январе 1711 года крымский хан двинул 80-90 тыс. войско на Украину. Орда была разделена на две части: на Левобережье Днепра хан повёл до 40 тыс. воинов, правым берегом на Киев пошёл Мехмед Гирей с 40 тыс. татар, которые соединились с запорожцами, сторонниками Орлика, поляками и небольшим отрядом шведов.

В Правобережной Украине соединённые силы крымских татар, орликовцев, запорожцев и поляков также первоначально имели успех. Они захватили ряд укреплений, но вскоре между ними начались разногласия. Поляки и казаки спорили о будущем Украины, крымских татар интересовал больше захват и угон людей для продажи в рабство, чем война. В конце марта гарнизон Белой Церкви (1 тыс. человек) отбил штурм и сделал успешные вылазки, крымские татары понесли большие потери. Вскоре Голицын заставил противника отступить в Бендеры.

В это время основные силы русской армии под командованием Шереметева двигались из Прибалтики на Украину. 12-13 (23-24) апреля в Луцке состоялся военный совет. На нём основное внимание было уделено срокам и местам сосредоточения войск, проблеме снабжения, подготовке судов для переправы через Днестр. 30 мая (10 июня) войска были собраны в районе города Брацлав у границ Молдавии.

Передовые части русской армии благополучно переправились через Днестр. Местное население встретило русскую армию доброжелательно. Господарь Молдавского княжества Дмитрий Кантемир перешёл на сторону России и призвал народ к восстанию против турков. Но сразу возникли проблемы: готового продовольствия заготовлено не было, добывать его было трудно. Кантемир присоединил к русскому авангарду всего 5-6 тыс. человек (к тому же плохо вооружённых). Поступило сообщение, что примерно 40 тыс. турецкая армия находится в семи переходах от Дуная, русским войскам надо было сделать десять переходов. У Шереметева было 15 тыс. человек и на военном совете 8 (19) июня решили ждать подхода основных сил.

Главные силы во главе с Петром в июне выступили к городу Сороки. 9 (20) июня двинулись к Яссам и после трудного марша соединились с авангардом Шереметева. Ситуация со снабжением продолжала ухудшаться. Поля Молдавии были опустошены саранчой. 28 июня (9 июля) на военном совете приняли решение отправить 7 тыс. кавалерийский отряд генерала К. Ренне к Браилову, чтобы захватить собранные там турками запасы продовольствия. Кроме того, этот рейд должен был побудить владыку Валахии Брынковяну перейти на сторону России. Главные силы должны были идти вдоль правого берега Прута до урочища Фальчи, а оттуда к реке Сирет, где у Галаца собирались соединиться с отрядом Ренне.

Через несколько дней русское командование получило сообщение, что главные силы турецкой армии во главе с визирем Балтаджи Мехмед-пашой стоят у местечка Траян близ устья Прута. Навстречу туркам был направлен отряд Януса фон Эберштедта. Он получил задачу помешать противнику переправиться через реку. Утром 7 (18) июля отряд Эберштедта был на месте и обнаружил турецкий авангард, который готовился к переправе. Генерал не выполнил своего долга. Он отступил, не помешав навести переправы. К тому же обманул командование – он сообщил, что турецкие силы форсировали Прут, хотя основные силы врага подошли к реке только вечером и начали переправу на следующий день. Это привело к серьёзным последствиям, русская армия была отрезана от отряда Ренне. Армия в это время находилась в районе Станилешти. Пётр собрал военный совет. На нём было принято решение отходить на север вдоль реки Прут и в удобном месте дать сражение. Имущество, которое замедляло движение, было уничтожено и русская армия начала организованный отход.

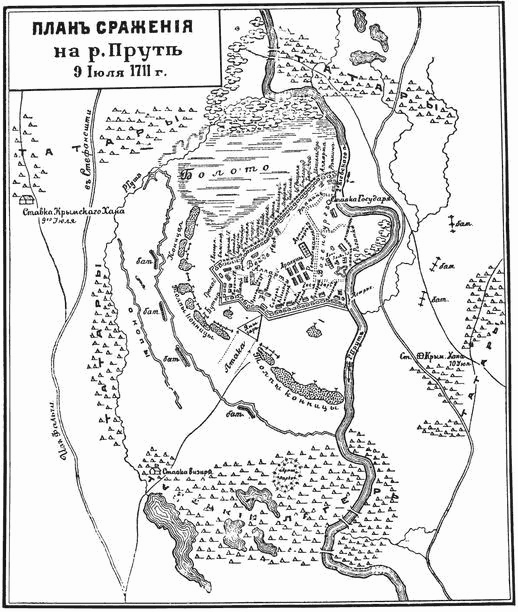

Шедший в арьергарде Преображенский полк и бомбардирская рота в течение шести часов отбивали атаки турецкой и татарской конницы. Движение было недолгим, через несколько километров армия остановилась у урочища Новые Станилешти. Начали строить укреплённый лагерь. Он представлял собой неправильный треугольник, основание которого было обращено к реке Прут, а вершина к противнику. По обеим сторонам треугольника располагались войска. Внутри боевого порядка была артиллерия и кавалерия. Ближе к реке соорудили вагенбург. Правый фланг прикрывали болота, поэтому с этой стороны ограничились защитой с помощью рогаток. Левый фланг укрепили не только рогатками, но и сплошными окопами.

Вскоре турки окружили русский лагерь, часть их армии заняла господствующие высоты на другом берегу реки. 9 (20) июля за три часа до захода солнца 20 тыс. янычар (отборная часть турецких вооружённых сил), не ожидая подхода основных сил и артиллерии, пошли в атаку. Дивизия Алларта встретила их мощным залпом почти в упор, который охладил пыл противника. Турки пришли в замешательство и отступили. Они совершили ещё несколько атак, но их отбивали умелым ружейным и артиллерийским огнём. Турки потеряли 7-8 тыс. человек. Русская армия потеряла 2,6 тыс. убитыми, ранеными и пленными. Энергичный отпор русской армии и огромные потери произвели огромное негативное впечатление на противника. Помощник визиря сказал военному советнику турецкой армии С. Понятовскому: «… мы рискуем быть разбитыми, и это неизбежно случится». Но Пётр, не зная общей ситуации, не решился повести армию в контратаку и разгромить турецкие силы по частям. Отказался Пётр и от ночной вылазки. Некоторые исследователи считают, что это была большая ошибка. Русская армия могла воспользоваться деморализацией лучших турецких сил и переломить ситуацию в свою пользу.

К ночи бой затих. Турки стали строить укрепления, подвезли артиллерию. Началась артиллерийская дуэль, которая продолжалась до утра. Ночные попытки турков перейти в наступление были отбиты. Ситуация была тяжёлой: ощущалась нехватка в боеприпасах, продовольствии, люди не отдыхали более трёх суток, большая часть кавалерии ушла с Ренне. Русская армия уступала в числе бойцов и по количеству орудийных стволов: русские полки насчитывали около 38 тыс. человек при 122 пушках, турки имели 130-135 тыс. человек (с крымскими татарами их войско возрастало до 200 тыс.) и более 400 орудий. В то же время русская армия была грозной монолитной силой, с высоким боевым духом. Турки были удручены большими потерями, и когда утром визирь попытался поднять солдат в новую атаку, они ответили категорическим отказом.

Ведение переговоров было возложено на вице-канцлера Петра Павловича Шафирова. Он получил самые широкие полномочия и согласие на тяжёлые условия, кроме капитуляции армии. Турки потребовали отдать Азов, уничтожить крепости Таганрог, Каменный Затон, Самару, выдать молдавского правителя Кантемира, представителя России в Черногории и Молдавии Савву Рагузинского, возместить не полученную с Молдавии дань, ликвидировать русское посольство в Стамбуле, отдать всю артиллерию и снаряжение. Шафиров сразу отказался от ряда условий – выдачи Кантемира, Рагузинского, артиллерии, возмещении молдавской дани. Турки не стали настаивать. Но потребовали в заложники как гарант выполнения Россией условий мирного договора Шереметева, его сына и Шафирова. В это время в русском лагере прошло два совещания, было решено пойти на прорыв в случае провала переговоров.

12 (23) июня мирный договор был подписан. Надо отметить, что в это время Ренне успешно продолжал свой рейд – 14 (25) июля он штурмом взял Браилов, захватив большие запасы продовольствия. Через два дня Пётр приказал ему отходить. Шведы попытались изменить ситуацию. Понятовский дал денег янычарам, чтобы те подняли бунт против визиря, те деньги взяли и выразили соболезнование шведам. Карл прискакал из Бендер. Шведский король потребовал разорвать мир и дать ему армию для атаки на русские позиции. Визирь отказался. Турки решили дело малой кровью – Россия соглашалась уничтожить крепости на границе с Крымским ханством, потеряла выход в Азовское море. В результате главная цель Порты была выполнена, а умирать за интересы Швеции турки не хотели. Турецкое командование было так довольно, что относилось к недавнему врагу благожелательно – визирь сделал подарок в 1200 повозок с хлебом и рисом. Шафиров сообщил из ставки визиря, что с ними обходятся ласково. В столице Османской империи, узнав о мире, несколько дней праздновали (эта война не была популярна).

После подписания мира русская армия с развёрнутыми знаменами и барабанным боем двинулась на север. Прутский поход был завершён. Эта кампания в очередной раз показала высокие боевые качества русской армии, мужество и стойкость русских солдат и офицеров. Она продемонстрировала превосходство хорошо организованной и дисциплинированной армии над многочисленными толпами храбрых, но плохо управляемых турецких солдат. Одновременно эта операция выявила ряд серьёзных недочётов: русское командование начало наступление на незнакомом театре военных действий без тщательной разведки и подготовки тыла, снабжения войск. Слишком большие надежды были возложены на союзников. В некотором отношении Пётр повторил ошибки Карла (правда, не с таким катастрофическим результатом). Кроме того, отрицательную роль в этой войне сыграли некоторые иностранные офицеры. Пётр после похода провёл «чистку» командного состава: со службы было уволено 12 генералов, 14 полковников, 22 подполковника и 156 капитанов.

Почему Петр I пошел на уступки турецкому султану? [Подробная статья]

Прутский поход, произошедший летом 1711 года, стал одним из этапов противостояния между русскими и турками. Для Петра I, предпринявшего эту военную кампанию, он не был удачным. Русскому царю пришлось отдать Турции крепость Азов, что прежде была завоёвана с немалыми потерями и усилиями.

Однако в Прутском походе был заложен глубокий замысел Петра Великого, что реализовался позднее. Государь стремился укрепить и создать военную черноморскую базу, что стала бы оплотом для флота Российской империи. Как начинался Прутский поход? И почему он завершился столь неудачно для России?

Предпосылки

Его новым прибежищем стала Турция. При этом шведский король не забыл о прошлых обидах на русского царя. Он укрывался в крепости Бендеры (находится на территории современного Приднестровья), где подговаривал турецкого султана вступить в войну с Россией.

В 1711 году турки объявляют войну Российской империи, однако боевые действия происходят не слишком активно. Две могущественные державы не стремились сразу же вступать в открытое столкновение. Кроме того, султан не хотел развязывать масштабную войну, а потому ограничивался действиями своих подданных, правителей Крымского ханства. Турецкие вассалы совершали набеги на русские земли, разоряли и грабили их.

От себя хочу заметить, что в числе причин начала конфликта Турции с Россией некоторые историки называют упущение Петра I, произошедшее во время Северной войны. По их мнению, русский царь позволил шведскому королю бежать, приказав отправиться в погоню лишь через три дня после поражения.

Как вы понимаете, на тот момент противник уже успел скрыться. Считается, что именно Карл XII настроил турецкого султана против России. На мой взгляд, этот аспект имел важное значение, однако война с турками началась бы при любом раскладе.

Союзники Петра I

Кроме того, русский царь приобрёл других союзников. Помимо глав Молдавии и Валахии, к нему присоединился польский король Август II. При поддержке Петра он смог начать боевые действия в Померании, что отвлекло часть сил шведов (а те неизменно пришли бы на помощь туркам).

Соратниками России стали также сербы и черногорцы, которые стали разворачивать повстанческое движение. Это было не просто противостояние русских и турок, а конфликт разных культур, христианского и мусульманского мира.

Со стороны России выдвинулась армия, разделённая на четыре пехотные и две драгунские дивизии. Серьёзной поддержкой стал молдавский корпус. Общее число солдат составляло около 86 тысяч человек, в распоряжении которых имелось 120 орудий. Эти цифры кажутся весьма внушительными, однако силы Турции в несколько раз превосходили численность русских.

Турки сумели собрать против России войско, насчитывавшее 190 тысяч человек. В качестве вооружения использовалось около 440 орудий. Несложно догадаться, что уже эти показатели демонстрировали явный перевес сил в сторону турок. Однако главные причины неудачи крылись отнюдь не в численности солдат.

Неудачное начало Прутского похода

Русские войска должны были пройти от Киева через крепость Сороки к молдавским Яссам. Территория Польши, которую необходимо было пересечь, находилась под властью короля, дружественно относившегося к России. Важнейшим этапом похода стало форсирование Прута, из-за чего он и получил название Прутского.

В июне 1711 года на Днестре, у границы Речи Посполитой и Молдавии, у русской армии возникли затруднения из-за проблем со снабжением. Фельдмаршалу Шереметеву было поручено отправиться к Дунаю.

Кавалерия должна была занять вероятные места переправы турок и создать продовольственные склады, что помогли бы наладить обеспечение основных сил. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, Шереметев не нашёл поддержки на указанных территориях, из-за чего вынужден был повернуть на Яссы.

Тем временем большая часть сил пересекла Днестр, и 27 июня 1711 года разделилась на две отдельные группировки. Вперёд выдвинулись две пехотные дивизии, усиленные казачьими отрядами. За ними продолжали движение Пётр I с двумя полками и двумя пехотными дивизиями. Силы подкреплялись артиллерией.

Уже к началу июля 1711 года армия вышла к восточному берегу Прута. Однако здесь русских солдат ожидали потрясение и неудача. Пользуясь неожиданностью и внезапностью, конные отряды Крымского ханства атаковали русских. Бой был недолгим, в нём погибло более двух сотен человек. Стараясь восполнить потери, армия двинулась к городу Яссы.

6 июля начинается форсирование Прута. Здесь к Петру I присоединился со своим войском молдавский правитель Дмитрий Кантемир. Но и на этом этапе русских ожидали немалые испытания. Теперь уже трудности были обусловлены не столько действиями противника, сколько отсутствием продовольствия. И без того небольшое войско (в сравнении с турецкими силами) вынуждено было разделиться, чтобы обеспечить снабжение каждого из отрядов.

Военные столкновения

Однако отсутствие артиллерийской поддержки и плохая организация наступления вынудили турок отступить. На мой взгляд, это столкновение уже явно показало опытным военачальникам России, что слабость турецкой армии — лишь видимость, которая может оказаться роковой для русских.

Уже 19 июля 1711 года турки стягивают силы, стремясь окружить армию Петра I плотным кольцом. К полудню русские уже находились в полном окружении, однако османы не спешили начинать бой. По решению царя войска двинулись вверх по течению реки. Стратегически это направление было более удачным для начала активной фазы противостояния.

По приказу государя русские солдаты останавливаются у села Стэнилешть, где готовятся принять бой. Султан же стягивает к этому населённому пункту огромные силы, подкреплением к которым служат отряды крымского хана.

Вечером начинается сражение, однако туркам, несмотря на численный перевес, не удаётся одолеть русских. Атака была отбита, но это не отменяло огромных потерь, что понесли войска Петра I. Согласно подсчётам, потери составили более 750 человек убитыми, ранено было более тысячи солдат. Впрочем, с турецкой стороны убито и ранено было более 8 тысяч человек.

Историк Н. Павленко в своей книге “Пётр Первый” отмечал:

“Янычары… продолжали наступать, не ожидая приказов… Они бросились на неприятеля с саблями в руках и, конечно, прорвали бы фронт в этой первой мощной атаке, если бы не рогатки, которые неприятель бросил перед ними”.

В записях бригадира Моро-де-Бразе отмечается, что сам царь вёл себя дружелюбно со всеми военными — независимо от должности и чина. Он не берёг себя, что было редкостью для правителя, постоянно расспрашивал о том, что происходит на постах.

Катастрофа русской армии

Пётр I прекрасно понимал, в каком бедственном положении оказался. Как описывал Юст Юль, государь “бегал взад и вперед по лагерю, бил себя в грудь и не мог выговорить ни слова”. Однако впадать в паническое настроение было не в характере Петра. Он быстро принимает решение — необходимо подписание мирного договора с турками. Конечно, в сложившейся ситуации султан мог сам диктовать условия России. Пётр и это понимал.

Вместе с Шафировым, назначенным послом со всеми надлежащими полномочиями, турецкому правителю были отправлены драгоценности Екатерины I, супруги Петра. Шафиров получил приказ от царя: соглашаться на любые условия, кроме передачи османам Петербурга. Положение было крайне бедственным.

Подписание Прутского мирного договора

Переговоры между сторонами продолжались два дня. По их итогам было принято решение о подписании Прутского мирного договора. Согласно ему, Россия должна была передать Турции крепость Азов, которую не так давно с трудом отвоевала. Кроме того, турки требовали уничтожить построенную для защиты русского флота крепость Таганрог.

Пётр I обязывался не вмешиваться в политику Польши и не сотрудничать с запорожскими казаками, а также свободно пропустить Карла XII в Швецию. Последнее условие выполнялось с “залогом”, в качестве которого использовался Михаил Шереметев и Шавиров. Они должны были находиться в турецком плену до той поры, пока шведский король не окажется на Родине.

«Султан посадил нас в ноябре месяце в эдикуль (темницу), где мы и доныне обретаемся с сыном вашим Михаилом Борисовичем, и живем с великой нуждой, имея свет только сверху сквозь решетку, и терпим от тесноты и от смрада великую нужду. Если война продолжится, в таком случае мы в сем своем бедственном заключении принуждены будем помереть», — писал Шафиров графу Шереметеву.

23 июля 1711 года произошло подписание Прутского мирного договора. Это событие дало возможность русским войскам беспрепятственно покинуть место окружения, после чего отряды направились к городу Яссы, а оттуда двинулись к Киеву и Москве.

Примечательно, что Карл XII, о котором также шла речь в документе, выступал против мирных переговоров и компромиссов с Россией. Он считал, что султан проявил слабость, отказавшись от намерения полностью уничтожить войско Петра. Однако в этом случае и сам турецкий правитель прекрасно осознавал, что, уничтожив армию России, он лишь сделает одолжение Швеции, что займёт господствующее положение в Европе. А это, как вы понимаете, османам было не нужно.

Итоги Прутского похода

В ходе Прутского похода русская армия понесла огромные потери. Надо заметить, что крупных столкновений в ходе этой военной кампании так и не было, однако множество солдат умерло вовсе не на поле боя. Постоянные проблемы со снабжением стали роковыми для войска Петра I.

Датчанин Расмус Эребо вспоминал:

“Солдаты почернели от жажды и голода. Почерневшие и умирающие от голода люди лежали во множестве по дороге, и никто не мог помочь ближнему или спасти его, так как у всех было поровну, то есть ни у кого ничего не было”.

Подписание мирного договора между Россией и Турцией было важнейшим политическим шагом. Несмотря на поистине катастрофическое положение, русский царь сумел решить проблему с помощью дипломатии. Однако в той ситуации это привело к потере выхода к Азовскому морю из-за возвращения туркам крепости Азов.

По сути, Россия всего за месяц потеряла всё то, что создавалось на протяжении долгих лет. Успехи Второго Азовского похода и битвы под Полтавой оказались перекрыты неудачами Прутского похода. Общие потери армии Петра составили около 37 тысяч человек (причём в боях погибло не более 8 тысяч).

А вот Карл XII, отказавшийся покидать Турцию, настроил султана развязать новую войну с Россией, что вспыхнула уже в 1712 году. Впрочем, активных боевых действий и в этом случае не было, однако продолжались дипломатические переговоры.

О Прутском походе историки упоминают нечасто, поскольку он стал одной из самых главных военных неудач Петра Великого. Главными причинами поражения стали сложные климатические условия, жара (многие солдаты умирали от обезвоживания), а также плохое снабжение армии. Однако Прутский поход продемонстрировал возможность дипломатических переговоров с турками, что использовалось русскими и в дальнейшем.