Что было в 1726 году в казахстане

Джунгарские нашествия

Обострения казахско-джунгарских отношений в 17-18 вв.

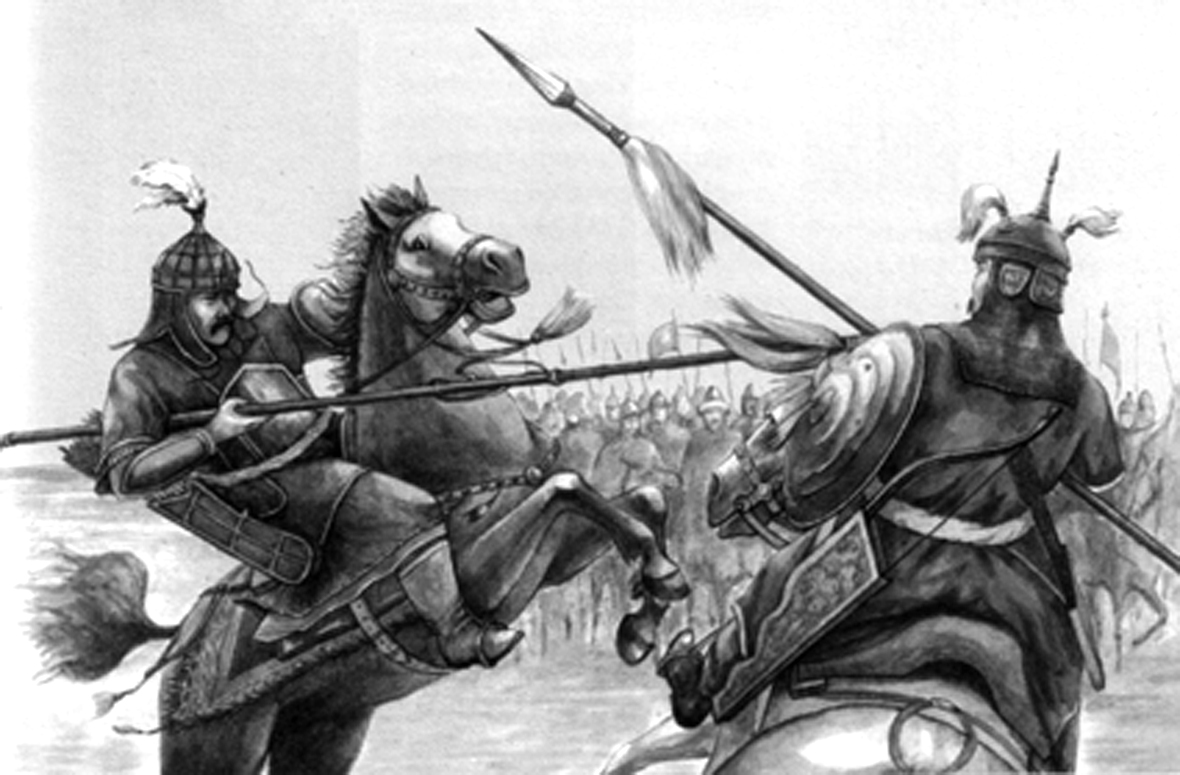

В первой четверти XVIII в. наибольшая угроза для казахов нависла со стороны Джунгарского ханства, достигшего в 20-х годах наибольшего упрочения своего военного потенциала, политического веса в Центрально-Азиатском регионе. Существование Джунгарии, как сильного государства в непосредственной близости от границ Казахстана, представляло собою реальную угрозу не только для казахов, киргизов, узбеков, алтайских народов и других, но и для России, чьи экономические и политические интересы в зоне Алтайских горнозаводских предприятий побуждали как правительство, так и Сибирскую администрацию принимать энергичные меры противодействия против далеко идущих устремлений хунтайшы Цеван-Рабдана. Стратегическая цель джунгарских правителей была ясна — подчинение огромных просторов Казахстана своей власти. Опустошительные вторжения калмыцких войск, участившиеся с 40-х годов XVII в., приняли ожесточенный характер постоянного противоборства еще в конце семнадцатого столетия в связи с воцарением на джунгарском престоле Цеван-Рабдана, первым крупным внешнеполитическим актом которого явилось возобновление кровопролитной войны с Казахским ханством.

Политическая нестабильность в казахских жузах поощряла агрессивные действия внешних врагов. Вторжение джунгарских войск 1711-1717 годов подточило силы казахов. Используя свое военное превосходство, джунгарские войска временно оккупировали часть Жетысу, передовые их отрады дошли до р. Сарысу в Центральном Казахстане. Последствия джунгарских вторжений побудили известных старшин, биев, народных батыров, наиболее дальновидных Чингизидов приложить усилия к объединению военно-людского потенциала трех жузов. Первый курултай (народное собрание кочевников) состоялся летом 1710 г. в районе Каракума. Было решено создать общеказахское ополчение во главе с видным народным батыром Богенбаем. Осознание реальной угрозы, нависшей над Казахстаном, дало и первые плоды — в 1711 г. военные силы трех жузов дали отпор врагу. Джунгары отступили к востоку. А в следующем году казахские отряды вторглись в пределы Джунгарского ханства. Ответный поход джунгарского хунтайшы в 1713 г. окончился провалом. Но первые плоды совместной борьбы не были закреплены. Воспользовавшись разногласием среди владетелей трех жузов (только лишь в Среднем жузе было три хана: Болат, Семене, Абулмамбет), в 1714 году джунгары повторили внезапное вторжение в Казахстан. Страна оказалось в сложной ситуации. Даже решительные действия Казахского ополчения весною 1718 г. в районе р. Аягуз под предводительством известных батыров Кара Керей Кабанбая и Шакантая (Жаугашар) не смогли поправить сложную ситуацию, в которой оказался Средний жуз.

Положение усугублялось не только джунгарской агрессией. С северо-запада нападали башкиры, с севера — сибирские казаки, с юга часто беспокоили единоверцы — узбекские ханства, стремившиеся отторгнуть часть Старшего жуза. Однако, наибольшую опасность представляла Джунгария, частые вторжения которой в казахские земли в начале 20-х годов XVIII в. приняли угрожающие масштабы.

Грозный сосед Джунгарии на востоке — Цинская империя — поджидала благоприятной ситуации для достижения давно вынашиваемой цели — ликвидации Джунгарии как самостоятельного государства.

3. Годы великого бедствия. Исход многовековой борьбы казахского народа с джунгарскими завоеваниями

В 1722 г. после смерти цинского богдыхана Канси (Юнь-чжена), длительное время воевавшего с ойратами, на границе с Китаем установилось некоторое затишье, что дало возможность Цеван-Рабдану обрушить свою мощь на казахов. Агрессия Джунгарского ханства, названная в истории казахского народа «Годами Великого бедствия» (Актабан шубырын-ды), принесла страдания, голод, разрушение материальных ценностей, нанесла невосполнимый урон развитию производительных сил: тысячи мужчин, женщин и детей были угнаны в плен. Казахские роды, дорого заплатив за беспечность своих султанов и ханов, под напором джунгарских войск вынуждены были покинуть веками насиженные места, что повлекло за собою откочевки части казахов Среднего жуза к пределам среднеазиатских ханств. Многие роды Старшего жуза также отступили к Сырдарье, перешли её и направились в сторону Ходжента. Казахи Младшего жуза откочевали вдоль рек Яик, Ори, Ыргыз к границам России. Ведя непрерывные бои, часть казахов Среднего жуза приблизилась к Тобольской губернии.

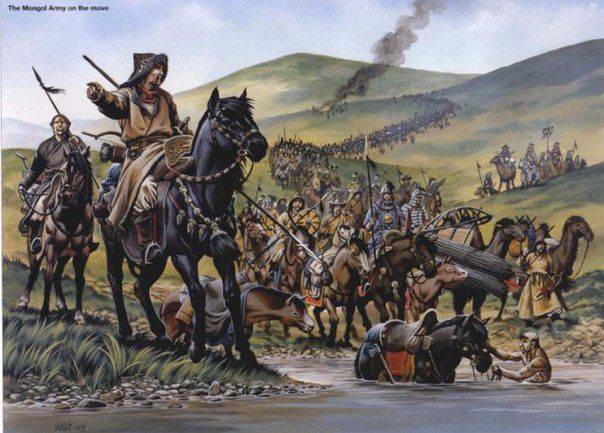

«Годы Великого бедствия» (1723—1727 гг.) по своим разрушительным последствиям сравнимы лишь с монгольским нашествием начала XIII века.

Джунгарская агрессия значительно повлияла на международную ситуацию в Центральной Азии. Приближение тысячи семей к пределам Средней Азии и владениям волжских калмыков обострили взаимоотношения в регионе. Казаки, каракалпаки, узбеки, нападая на обессилевших казахов, усугубили и без того их критическое положение. В эти годы особенно пострадало Жетысу.

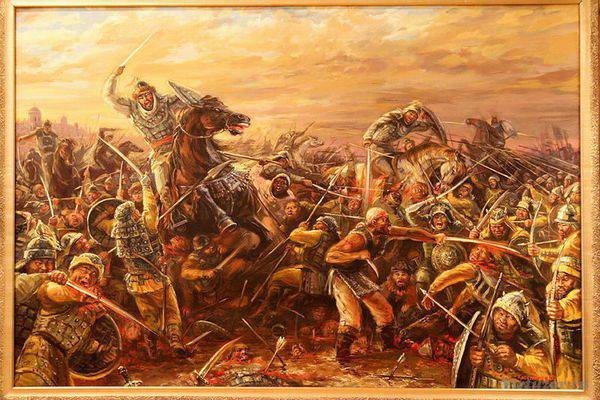

Трагедия стала возможной не только вследствие внезапности военных действий ойратских сил. Она была обусловлена отсутствием в казахском обществе политического единства в тяжелейший период истории Казахстана. Даже в то время, когда калмыки разоряли мирные аулы, не успевшие откочевать на восток, Чингизиды продолжали свое «ремесло»— враждовали между собой. В этот критический момент дело спасения страны взял на себя сам народ, выдвинув из своей среды крупных предводителей народного ополчения: Кара Керей Кабанбая, Шакшак Жа-нибека, Наурызбая, Букенбая, Малайсары, Баяна, Есета, Райымбека, Шакантая и др. Мудрые вдохновители освободительной борьбы Каздауысты Казыбек, Айтеке бий, Толебий сыграли выдающуюся роль в объединении усилий казахских родов в этот критический период.

Развивая свои успехи, в 1725 г. джунгары захватили Туркестан и Ташкент. Традиционной караванной торговле в регионе был нанесен значительный ущерб. Опять, как и в начале XVIII в., основную тяжесть в организации отпора врага ваяли на себя народные батыры Богенбай из рода Канжыгалы и Кабанбай из рода Каракерей, славные подвиги которых были широко известны среди кочевников, отчасти пропагандируемые степными импровизаторами. Успешные действия объединенных сил трех жузов начали давать свои результаты начиная с 1726 года. Если раньше казахское ополчение действовало разрозненно, собираясь в отряды преимущественно по родовым признакам, то начиная с середины 20-х годов XVIII в. казахские батыры действовали сообща, координируя свои военные планы по обширной степной зоне.

В 1726 году в среднем течении р. Сарысу, при впадении в нее р. Буланты, казахское объединенное войско нанесло ощутимое поражение джунгарским силам. Это была первая крупная победа казахского народа в длительном, изнурительном противоборстве с Джунгарским ханством. Место сражения надолго сохранилось в народной памяти и получило название «место гибели калмыков» (калмак кырылган), что отразило значительность поражения джунгарских сил. Осенью этого же года казахские владыки Абулхаир, Семеке и другие видные султаны с 10-тысячным войском, напав на волжских калмыков, так часто беспокоивших западные границы казахского ханства, вынудили их отступить. Однако, неблагоприятная ситуация для казахов, вызванная прежде всего опасностью втягивания в затяжную борьбу с волжскими калмыками, находившимися в Российском подданстве, заставила казахов пойти на перемирие с ними, чтобы обезопасить свои западные границы в условиях продолжающейся борьбы с самым опасным противником на востоке — Джунгарским ханством. Велико было значение победы 1726 года и последующих удачных военных действий казахского войска в укреплении морального духа народа. В сознании масс утверждается мнение о необходимости сплочения сил трех казахских жузов — главного фактора в обеспечении территориальной целостности казахского государства.

С согласия видных султанов, известных полководцев общее командование объединенными силами ханства было возложено на хана Абулхаира, полководческое искусство которого снискало ему признание большей части номадов. К тому же Абулхаир хан, как организатор борьбы народа против иноземных захватчиков и как дальновидный политик, пользовался заслуженным авторитетом среди наиболее влиятельных Чингизидов, а также народных батыров. При этом не последнюю роль играло и такое немаловажное обстоятельство, что именно Абулхаир хан пользовался большим доверием соседней России, которая, сокрушив такую сильную страну, как Швеция, оказывала все возрастающее влияние на ход международных отношений и чей крепнущий авторитет вызывал беспокойство и джунгарских правителей.

Однако, в 20-х года XVIII в. политическая ситуация еще не благоприятствовала для принятия российского подданства. Джунгаро-казахское противоборство продолжалось, оказывая значительное воздействие на международные отношения в Центральной Азии. В этих условиях все более выдвигалась задача освобождения временно оккупированной Джунгарией территории Казахстана, в частности Семиречья. Сосредоточение основных сил казахов в районе гор Ордабасы было не случайным. Отсюда удобнее было выйти на пограничные районы с Джунгарией и начать освобождение Семиречья. Своеобразие местности позволяло казахским батырам незаметно от джунгарских лазутчиков сосредоточить в этом районе огромное количество вооруженных людей и расположить аулы, снабжавшие войско всем необходимым. Основные места сосредоточения казахских отрядов сохранились в топонимических названиях вдоль рек Боролдай и Кошкар-ата: поселения Большой орды и Малой орды, ущелье Абулхаир хана. Судя по дошедшим до нас фольклорным данным, казахское войско было организовано и рассредоточено в этом районе по принципу принадлежности к жузам.

Самое кровопролитное сражение с джунгарами произошло весной 1729 года в местности Анракай, на юге озера Балхаш, где казахское ополчение разгромило джунгарское войско. В народных преданиях это место носит название «место стонов и рыданий врага». В сражении участвовали и политический противник Абулхаир хана Барак султан, хан Среднего жуза Абулмамбет, родовые подразделения Старшего жуза во главе с Болат ханом. Впервые правители трех жузов, отбросив межродовые разногласия, выступили единым фронтом. Победа была внушительная. Потерпевшее поражение войско завоевателей начало отступать по р. Или на восток. Но в это время предводители отрядов казахского ополчения в связи с внезапной смертью Болат хана рассорились из-за того, кому из них быть старшим ханом в трех казахских жузах. Главнокомандующий объединенными силами Абулхаир и владелец Среднего жуза Семеке покинули район сражения. Эти разногласия среди ответственных за судьбу страны батыров, султанов и других крупных феодалов облегчили действия джунгар и свели на нет достигнутые результаты и многочисленные жертвы народа в борьбе с захватчиками, ставя под угрозу независимость казахских жузов.

Абулхаир хан с подчиненными ему отрядами Младшего жуза отступил к границам России. Значительная часть Среднего жуза откочевала на север, часть Старшего жуза, в наибольшей степени испытывавшая давление джунгарских сил, оказалась прижатой к Сырдарье и была вынуждена временно покориться джунгарам. Общенародная борьба, достигнув значительных успехов, вследствие ставших традиционными разногласий, оказалась ослабленной, хотя усилием народных масс сохранялась территориальная целостность государства. Однако, угроза порабощения со стороны Джунгарии оставалась. В сложившейся ситуации следовало бы найти правильное политическое решение вопроса: дать правительству России юридическое основание для открытого вмешательства в джунгаро-казахский конфликт.

Начало присоединения Казахстана к Российской империи

20-е гг. XVIII в. для Казахстана стали особо тяжелым периодом в его истории. Нескончаемые войны с соседними народами, особенно крупное опустошительное вторжение джунгар с востока, явились тяжелым ударом по социально-экономической жизни казахов. Сложность внешнеполитического положения казахов побуждала искать пути выхода из создавшегося положения. В 1726 г. хан Младшего жуза Абулхаир, старшины Сугур, Едикбай, Хаджибай, Кулымбай и др. отправили в Россию посла Койбагара «просить покровительства» для казахов Младшего жуза. Это посольство осталось безрезультатным, но Абулхаир не оставляет своих намерений и в сентябре 1730 г. вновь отправил посольство через Уфу в Петербург с письмом к русской императрице Анне Иоанновне и устной просьбой о подданстве и покровительстве. 19 февраля 1731 г. императрица Анна Иоанновна подписала жалованную грамоту хану Абулхаиру о принятии в российское подданство Младшего жуза. Для принятия соответствующей присяги в Казахстан с грамотой к хану Абулхаиру были направлены послы во главе с переводчиком Комиссии иностранных дел А.И. Тевкелевым.

Основываясь на заверениях Абулхаира, в Петербурге решили, что желание вступить в российское подданство разделяют все султаны и старшины Младшего жуза. Однако когда Тевкелев прибыл 5 октября 1731 г. в ставку Абулхаира, находившуюся на р. Иргиз, выяснилось, что по вопросу принятия российского подданства среди феодальной верхушки были существенные разногласия. Попытки «противной партии» во главе со многими биями и старшинами противодействовать переговорам и исключить оформление акта о присоединении Младшего жуза к России потерпели неудачу и 10 октября 1731 г. значительная часть собрания казахских старшин высказалась за его принятие.

Не отрицая объективной основы принятия Младшим жузом российского подданства, не следует упускать из виду и личные дальновидные интересы Абулхаира, который, опираясь на российскую администрацию, надеялся ослабить позиции своих политических противников, возвыситься над своими потенциальными соперниками в борьбе за единоличную власть. Главной целью Абулхаира и его близких соратников, известнейших батыров Букенбая, Жаныбека, Есета и др. было объединение всех казахских родов и образование централизованного государства под формальным протекторатом России. Однако и после принятия Младшим жузом российского подданства положение в Казахстане оставалось сложным. Угроза джунгарских опустошительных вторжений не была снята.

24 ноября 1732 г. Тевкелев, завершив свою миссию, выехал в обратный путь из урочища Найзакескен. 2 января 1733 г. он прибыл в Уфу вместе с посольством Абулхаира, направленным в Петербург. В его составе были сын Абулхаира султан Ералы, двоюродный брат хана султан Нияз, старшины Чадынбай, Худайназар мурза, батыр Мурзагельды, Тугельбай мурза и др. В результате переговоров в Петербурге вступление Младшего жуза в подданство России было оформлено окончательно.

Тогда же, в 1733-1734 гг. изъявили желание принять российское подданство некоторые бии и влиятельные султаны Южного Казахстана. Указ императрицы Анны Иоанновны от 10 июня 1734 г. свидетельствовал о согласии правительства принять Старший жуз в состав России. Однако его удаленность от России, а также напряженные отношения с Джунгарией, убийство хана Жолбарыса в 1740 г., державшегося пророссийской ориентации, надолго отодвинули осуществление этого плана.

Для закрепления позиций во вновь присоединенных казахских землях в мае 1734 г. была организована Оренбургская экспедиция, которую возглавил обер-секретарь Сената И.К. Кириллов – сподвижник Петра I. Помощником его был утвержден А.И. Тевкелев. В задачу комиссии входило всестороннее изучение вошедших в состав России земель, разведка природных ресурсов, сооружение Орской крепости, установление новой границы между русскими и казахскими владениями. Ряд причин, и прежде всего восстание башкир в 1734-1738 гг., помешал реализовать обширный план Оренбургской экспедиции. В 1735 г. был основан г. Оренбург, имевший важное значение в развитии русско-казахских политических и торговых взаимосвязей. В связи со смертью И.К. Кириллова в апреле 1737 г. новым начальником Оренбургского края был назначен В.Н. Татищев, стремившийся закрепить зависимость представителей султанов и старшин Младшего и Среднего жузов.

Состоявшийся в Оренбурге в 1740 г. съезд представителей старшин и султанов Младшего и Среднего жузов способствовал закреплению первых результатов Российского подданства. Присутствовавшие на нем хан Абулмамбет и султан Абылай, учитывая сложившуюся ситуацию, высказались за принятие российского подданства, стремясь обезопасить Казахстан от возможных вторжений джунгар. Присяга группы султанов и старшин Младшего и Среднего жузов в 1740 г. обусловила присоединение к России лишь части Среднего жуза, основные же регионы северо-восточного и Центрального Казахстана вошли в состав империи лишь в 20-40-х гг. XIX в. вследствие военно-политических акций царизма.

Присоединение Казахстана, начавшееся в 30-х гг. XVIII в., завершилось лишь в конце середины XIX в. и являлось сложным и противоречивым процессом. Присоединение казахских жузов происходило в различных внешнеполитических и внутренних условиях. Присоединение Южного Казахстана, а затем Средней Азии, к России позволило царизму одержать верх в соперничестве с Британской империей.

Административно-политическими реформами царизм ликвидировал традиционную систему управления, открыл широкие возможности для заселения казахского края русскими переселенцами, вытесняя кочевников на малопригодные земли. Получив бесконтрольную власть над большей частью населения, Россия расширила колонизаторскую политику почти во всех сферах.

Вместе с тем присоединением Казахстана к России создавались условия для хозяйственного взаимообмена и взаимодействия между кочевниками и пришлым населением, закладывалась почва для распространения грамотности, оживления торговли, включения казахского аула в орбиту капиталистических производственных отношений со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Русские крепости на защите казахов

10 октября 1731 года с подписанием грамоты о добровольном вхождении Западного Казахстана (Младшего жуза) в состав Русского государства на долгие века, вплоть до пресловутой беловежской встречи, определились единство и общность судеб казахов с русским и другими народами России.

Это событие способствовало подъему экономики и культуры Казахстана, прекращению там феодальной междоусобицы. Оно обеспечило также внешнюю безопасность казахских земель и спасло казахов от порабощения Джунгарским военно-феодальным государством и маньчжуро-китайской империей Цинов. Казахское ханство образовалось в конце XV в. Оно делилось на три жуза (области): Старший (Семиречье), Средний (Центральный, Северный и частично Вост. Казахстан) и Младший (Западный Казахстан). В 1726 году в обстановке междоусобной борьбы и усилившейся агрессии против Казахстана со стороны Джунгарии один из казахских правителей хан Абдулхайр от имени Младшего жуза обратился к русскому правительству с просьбой о принятии в подданства. В 1731 году эта просьба была удовлетворена. В 30-40-е годы XVIII века присоединились к России большая часть Среднего жуза и некоторые земли Старшего. В шестидесятые годы XIX в. добровольное вхождение Казахстана в состав Русского государства завершилось.

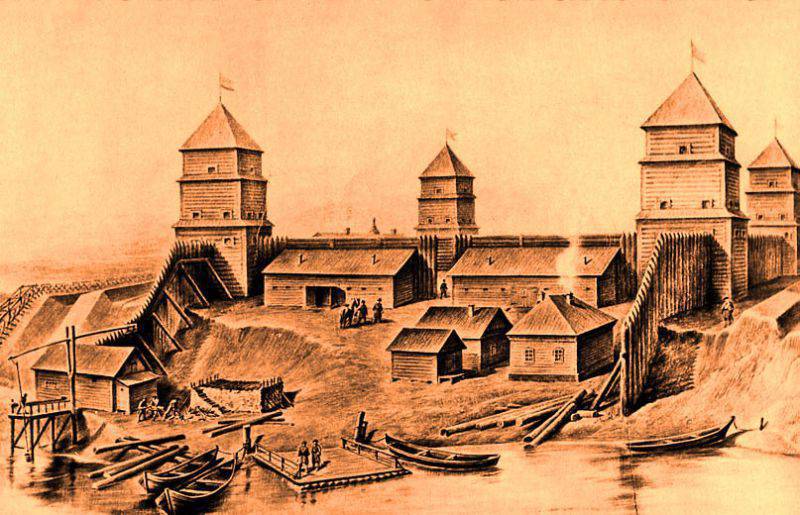

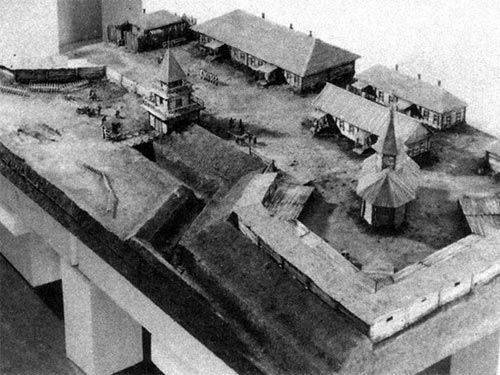

Важную роль в защите казахских скотоводческих племен и их владений сыграли в 40—60-е годы XVIII века русские военно-оборонительные пункты, особенно крепости Ямышевская (основана в 1716 г.), Железинская (в 1717 г.), Семипалатинская (в 1718 г.), Усть-Каменогорская (в 1720 г.), Бухтарминская (в 1761 г.) и другие. Одна из главных задач пограничных укреплений состояла в том, чтобы не допустить завоевания русских и казахских земель Джунгарским ханством, а в последующем — цинским Китаем. Казахам оказывалась всяческая поддержка в борьбе против иноземных вторжений. Крепости являлись в то же время опорными базами русского государства для расширения торговых связей с кочевниками и распространения среди них влияния России. Дальнейшее строительство военно-оборонительных пунктов в юго-западной части Сибири, на стыке России и Казахстана, во многом определялось состоянием русско-джунгарских и казахско-джунгарских отношений, а также обстановкой в пограничных с Китаем районах. Следует отметить, что китайские власти стремились с помощью всевозможных интриг обострять положение в этом районе Центральной Азии, не допускать сближения между Россией и Джунгарией.

Наиболее опустошительные набеги на казахские земли войска джунгарского хунтай-джи (хана) Галдан-Цэрэна совершили в 1738-1741 гг. Вторгнувшись в пределы Среднего жуза и учинив страшный по своим последствиям погром в казахских аулах, они преследовали бежавших жителей до самой Орской крепости. Решительные действия русской военной администрации в защиту казахов, принявших русское подданство, заставили джунгар отступить. После этого заметно повысились требования к пограничной службе в вопросах более оперативной информации и оповещения обо всех агрессивных акциях джунгарских войск. Так, в предписании начальника Сибирской губернской канцелярии П. Бутурлина, комендантам пограничных укрепленных пунктов указывалось: «. ежели от них, земгорских калмыков (джунгар), какие непорядочные будут поступки, то в губернскую канцелярию обстоятельные известия в самой скорости надлежит рапортовать».

В сороковых годах XVIII века сибирскими пограничными властями предпринимались шаги по дальнейшему усилению оборонительных линий. Например, по западному берегу Иртыша началось возведение форпостов Большерецкого, Инберийского, Бетеринского, несколько позднее Воровского, Верблюжского и других. Осенью 1741 года из Тары на запад были выдвинуты казачьи разъезды, а затем усилен гарнизон в самом городе.

20 мая 1742 года Сенат принял специальное решение о мерах защиты казахского населения и обороны пограничных районов от джунгар. Предусматривалось, в частности, увеличить численность войск во всех пограничных пунктах, которые должны были «подданных ханов и султанов с их людьми, сколько можно охранять». В том же году в Джунгарию отправили специальное посольство с заданием разъяснить ханским властям сложившуюся ситуацию в Казахстане в связи с вхождением его в состав Российского государства. Предписывалось также заявить Галдан-Цэрэну, «чтобы он, будучи известен о подданстве казахов, более никаких разорений им не причинял и войск своих на них не посылал». В результате последовало освобождение из плена российского подданного султана А6лая, захваченного перед этим джунгарами во время их нашествия на Средний жуз в начале 1742 года. Достигнута была договоренность о некотором ограничении джунгарских претензий к казахам этого жуза (казахское население освобождалось от выплаты дани джунгарскому хану).

Однако обстановка в приграничных с Джунгарией районах продолжала оставаться неспокойной. Приезжавшие туда в 1744 году западные монголы — ойраты, сообщали о намерениях Галдан-Цэрэна послать войска к Усть-Каменогорской, Семипалатинской крепостям и на Колыванские заводы. И действительно, вскоре произошел разорительный набег ойратских отрядов на алтайские рудники. Воинственные соседи хорошо знали о малочисленности русских войск в приграничных районах, чем и объяснялись их дерзкие нападения.

Учитывая сложившуюся ситуацию, русское правительство предписало начальнику Оренбургской комиссии И.И. Неплюеву, отправить в Сибирь «в самой крайней скорости» три драгунских полка. Перебрасывались в порубежные районы и другие воинские части, а также принимались меры по укреплению крепостей на Верхнем Иртыше. Общее командование приграничными войсками было возложено на генерал-майора И.В. Киндермана. Предпринятые меры способствовали обеспечению безопасности Западной Сибири и Казахстана, открывали новые возможности для развития хозяйственных связей и торговли между казахами и русскими. Это хорошо понимало казахское население. Один из султанов Среднего жуза Барак во время переговоров с джунгарскими послами, которые пытались настроить его против России, заявил, что от возведения русских крепостей и от людей русских, нет никаких обид и помех, а только польза.

Известно, что защита казахов от джунгарской агрессии осуществлялась русским правительством без применения военной силы. Обе стороны, Россия и Джунгария, избегали открытых вооруженных конфликтов, предпочитая улаживать нередко возникавшие споры путем мирных переговоров. Сами джунгарские правители подчас даже искали поддержки русских властей и их помощи в связи с нараставшей угрозой со стороны цинского Китая.

Важную роль в укреплении позиций России на центрально-азиатских рубежах играло успешное хозяйственное освоение русскими людьми Южной Сибири, в том числе Алтая и Прииртышья.

Значение русских крепостей в развитии русско-казахских отношений и в защите казахов от внешних вторжений особенно возросло после разгрома и уничтожения Джунгарского государства войсками Цинов, которые в начале 1755 года по приказу императора Цяньлуна в составе двух китайских армий вторглись в пределы ханства. Китайцы нещадно расправились с джунгарами, «предавая их огню и мечу». Много пленных продали в рабство. Несколько тысяч джунгарских семей бежали на Волгу к своим соплеменникам — волжским калмыкам.

Русское правительство приняло меры, чтобы не допустить китайцев в пограничные районы, где кочевали казахские и другие племена. В этот критический момент оборона сибирских горнозаводских предприятий и защита подданных России, в том числе и казахов, была возложена на сибирского губернатора В.А. Мятлева. Под его руководством строились дополнительные укрепленные пункты, привлекались новые офицерские кадры к несению военно-сторожевой пограничной службы. С целью пополнения гарнизонов южно-сибирских крепостей в 1763-1764 годах, сформировываются несколько конных и пеших отрядов из старообрядцев. Направили их в распоряжение коменданта Усть-Каменогорской крепости для несения службы. На сибирскую оборонительную линию перевели значительное число донских казаков и до 150 ссыльных запорожцев.

Часть теснимых китайцами джунгар вынуждена была бежать к русским пограничным укреплениям. Немало их, придя в Ямышевскую, Семипалатинскую, Усть-Каменогорскую и другие крепости и редуты, стремилось получить российское подданство и, тем самым, избежать кровавых расправ цинских войск и столкновений с казахским ополчением. Многие казахи испытывали в то время вполне оправданное желание мстить джунгарам из-за разбоя в прежние годы.

Добровольное принятие частью ойратских племен российского подданства происходило и до разгрома Джунгарии, еще в сороковых годах XVIII века. Теперь же они массами стекались к пограничным укреплениям. В июле и сентябре 1756 года сибирский губернатор В.А. Мятлев сообщал Коллегии по иностранным делам, что большое количество преследуемых китайцами джунгаров просили убежища в русских степных укреплениях.

Усть-Каменогорская, Семипалатинская, Ямышеаская и другие крепости стали пунктами, в которых, как правило, джунгары присягали на российское подданство. 7 августа 1758 года сибирский генерал-губернатор Ф.И. Соймонов сообщил в государственную коллегию о принятии под высокую государеву руку калмыцких беженцев в числе 5187 человек и при них разного скота порядка двадцати тысяч. Часть из этих людей поселили в пограничных крепостях. Тогда же в Семипалатинскую крепость пришли просить российского подданства 6 тогоутских (калмыцких) ханов: Заман, Манут, Шееренг, Урянхай, Норбо-Чирик и Лоузант.

Даже Амурсана, мечтавший быть единовластителем Джунгарского ханства, потерпев ряд поражений, 27 июня 1757 года бежал со своими людьми в Семипалатинскую крепость и попросил убежища, опасаясь расправы китайцев. Его просьба была удовлетворена.

В середине 1758 года некогда сильнейшее в Центральной Азии государство Джунгария прекратило существование. Оно было насильственно превращено в китайское императорское наместничество — Синьцзян (новая граница), нацеленное прежде всего против Казахстана. Заслуживает внимания тот факт, что Ойратское (Джунгарское) государство, преграждавшее на северо-западе Центральной Азии путь маньчжуро-китайской экспансии, было буквально стерто завоевателями с лица земли. Такого рода жестокости не часто встречались в истории человечества, хотя цинское правительство упорно пыталось представить разгром Джунгарского ханства как умиротворительную акцию против бунтовщиков.

Казахи в то время не располагали достаточной силой для организации отпора маньчжуро-китайским армиям, хотя были случаи, когда казахские ополченцы пытались организовать сопротивление агрессорам, но терпели поражение. Между тем цинская власть, прибрав к своим рукам Джунгарию и Восточный Туркестан, стремилась не только удержать эти земли под своей властью, но и оттеснить казахов от Синьцзяна. Возникла также реальная угроза российским владениям на Алтае. Все это послужило поводом к проведению русским правительством ряда мероприятий по дальнейшему укреплению обороны обширного края.

В 1760 году комендантам Верхне-Иртышских и других укреплений было предписано занять русскими войсками земли от Усть-Каменогорской крепости до Телецкого озера включительно. В 1763 году для исполнения этого распоряжения в Западную Сибирь направляется генерал-поручик И.И. Шпрингер. Ему надлежало на месте решить вопросы защиты восточных владений России от вероятных вторжений китайцев. В том же году в устье реки Бух-тармы была основана Бухтарминская крепость, завершившая создание Иртышской оборонительной линии. Она, как и другие оборонительные линии на юге Сибири, включала в себя также русские земледельческие поселения, что создавало благоприятные условия для хозяйственной деятельности, как русских, так и казахов.

В заключение следует отметить, что Ямышевская, Усть-Каменогорская, Семипалатинская, Бухтарминская и другие российские военно-оборонительные пункты, построенные в ходе освоения юго-западных районов Сибири в XVIII веке, сыграли важную роль в ограждении казахов от захвата Джунгарией, а затем цинским Китаем. Выгодность их месторасположения, наличие артиллерии и регулярных воинских частей вынудили агрессивно настроенных соседей воздерживаться от прямых военных действий в порубежных районах.

А оборонительные пункты способствовали ускорению добровольного вхождения Казахстана в состав России — исторического процесса, который имел важное значение для спокойной жизни и развития казахского народа.

Источники:

Златкин И. История Джунгарского ханства 1635-1758. М.: Наука, 1983. С. 235-241.

Гуревич Б. Международные отношения в Центральной Азии в XVII — первой половине XIX в. М., Наука, 1979, с. 76-78.

Касымбаев Ж. К 250-летию добровольного вхождения Казахстана в состав России // Военно-исторический журнал. 1981. №1. С. 71-76.

Торопицын И. В. В. Н. Татищев и И. И. Неплюев: два подхода к развитию русско-казахской пограничной торговли. 1744 г. // Исторический архив. 2009. № 1. С. 188-198.