Что было в 1778 году в коврове

Что было в 1778 году в коврове

.

Местность близь села Коврово была богата залежами известняков. Разработка известняка была одним из основных занятий ковровских жителей. Из ковровского белого камня возводились церковные и монастырские постройки в Суздале, Владимире и других городах.

Выгодное расположение села Коврово на берегу судоходной реки Клязьм,

В 1778 г. село Коврово получает статус уездного города.

Период с конца XVIII века до начала 60-х г.г. 19 века в истории Коврова можно назвать неудачным. Оказавшись в стороне от новых торговых путей (генеральные тракты «Сибирский», «Саратовский» прошли значительно южнее Коврова), Ковров потерял прежнее экономическое значение и развивался в этот период времени очень медленно. Экономику и рост города подрывали частые опустошительные пожары.

Один из таких страшных пожаров произошёл в 1788 году. Большая часть населения города оказалась в бедственном положении – сгорело 99дворов, осталось – 44 двора. В этом же году был утверждён и вскоре получен план регулярной застройки Коврова, который заключил улицы города в жёсткую прямоугольную сетку и по которой разрешалось строиться многочисленным погорельцам. Ковров нескоро смог оправиться от этого бедствия. В 1796 г. Ковров был оставлен за штатом.

Сразу же после восстановления в 1803 г. Ковров вновь стал претендовать на статус уездного города. Были построены: каменный Гостиный двор, здание Присутственных мест, каменная церковь во имя Св. Иоанна Воина на старом кладбище (ныне парк им. Пушкина). «В морозный день 7 февраля 1804 г. в городе Коврове с утра было оживлённо. Из окрестных деревень и сёл приезжали мужики, на торгу сани выстроились рядами, как во время ярмарки. Обгоняя крестьянских лошадок, лихо неслись возки припозднившихся помещиков, спешащих к городской церкви, чтобы не пропустить редкое зрелище. Накануне в Ковров со свитой прибыл из Владимира губернатор действительный статский советник князь Иван Михайлович Долгоруков. На седьмое число было объявлено торжество открытия Коврова как уездного города. » Это было второе рождение города Коврова.

Что было в 1778 году в коврове

Город Ковров в кон. XVIII—первой пол. XIX вв.

Несмотря на то, что Ковров в XVIII в. являлся одним из самых малочисленных городов Владимирской губернии, его роль как торгового центра была весьма велика и в этом отношении. Ковров превосходил все «новые» города, лишь немногим уступал «старым» городам. Во второй половине XVIII столетия на Ковровскую рождественскую ярмарку приезжали купцы из Москвы, Ярославля. Вязников, Мурома, Шуи, Юрьева Польского, Владимира, Суздаля и временами из других городов. Значение Рождественской ярмарки было достаточно велико не только для Ковровского уезда, но и для всей Владимирской губернии. В 1804 г. на ярмарку в Ковров приезжали 26 Московских купцов, 16 купцов и посадских людей из Ярославля, 4 купца из Юрьева-Польского, 2 купца из Суздаля, 1 из Вязников, 1 из Санкт Петербурга, 1 из Боровска, 46 торговых людей из села Иваново (нынешний город); 9 — из дер. Зуева (ныне г. Орехово-Зуево), 3 — из села Кохмы (ныне пригород г. Иваново).

Основными товарами, продаваемыми на ярмарке, были сукна льняные, шерстяные и тафтяные ткани различных цветов, набойчатые платки и цветные ленты, шапки, «гарусы золотые», выделанные кожи, железные изделия и чугунная посуда.

С момента учреждения города началось образование Ковровского купечества. Первыми среди ковровчан в купеческое сословие перешло четверо: Яков Иванович Воронков (1734 — до 1795) стал купцом 2 гильдии, а Илья Иванович Парков (1732—1780), братья Алексей (1739—1804) и Иван (1743—1795) Феодоровичи Шагановы — купцами 3 гильдии. 1 декабря 1781 г. в купечество записалось еще семь человек: Афанасий Федорович Давыдов и Матвей Петрович Клыков во 2 гильдию, а Тимофей Аникеевич Гарнов, Дмитрий Григорьевич Осминкин, Александр Иванович Колесов, Афанасий Афанасьевич Панов и Илья Иванович Борисов — в 3 гильдию. Все первые ковровские купцы являлись представителями коренных ковровских родов и принадлежали к мещанско-купеческой верхушке городского общества. Именно из их среды чаше всего выбирались городские головы, бургомистры и ратманы городового магистрата. К 1782 г. к купеческому сословию в Коврове принадлежало 12 семей и насчитывалось около 20 купцов, в 1788 г. в Коврове насчитывалось не менее 37 купцов, в 1800 г. — 45 купцов. Большинство ковровских купцов занимались торговлей за пределами города. В самом же городе в 1790 г. 8 семейств держали мясную торговлю, 3 семейства торговали мылом, 2 — «виноградными напитками», 3 — обувным товаром, а 6 семейств — свежей и соленой рыбой. Более всего в то время в Коврове имелось хлеботорговцев. Калачи и хлеб выпекали и продавали 20 семейств, еще 2 торговали мучными товарами и 2 — «разными съестными припасами». Свечной товар продавали 4 семейства, 3 других семьи — овощи со своих огородов. Еще в Коврове имелось 15 постоялых дворов и трактиров при них, две ветряные мельницы. В городе работали двое иконописцев, один портной, двое кузнецов и столько же плотников. Чуть позже появились торговцы железным, холщовым, рукавишным, варежным и чулочным товарами. В 1792 г. в городе возник первый в его истории солодовенный завод купца 3 гильдии Прокофия Федоровича Куренкова, производивший 150 четвертей ржаного солода в год. Конечно же, под словом «завод» два столетия назад понималось нечто отличное от того, что мы понимаем ныне. Первый ковровский завод размешался всего в двух небольших деревянных строениях, похожих на сараи. И все-таки именно с того времени Ковров значится в ведомостях, показывающих наличие заводов и фабрик. В 1795 г. в Коврове начала работать также первая в его истории полотняная фабрика. Устроителями ее стали братья-купцы Осип и Ефим Яковлевичи Воронковы, сыновья первого ковровского городского головы Я.И. Воронкова. Но новая фабрика проработала недолго. В начале 1796 г. ковровский бургомистр и большой недруг Воронковых купец Федор Федорович Шаганов удовлетворенно констатировал: «фабрика эта в прошедшем декабре по воле Божией сгорела». Для Шаганова такое проявление Божественной воли было очень своевременным, ибо подрывало позиции конкурентов. Вполне вероятно, что не обошлось без поджога. Жители Коврова конца XVIII века мало принимали во внимание морально-нравственные категории, когда оказывались затронутыми их материальные интересы.

Одним из наиболее выгодных промыслов на рубеже XVIII—XIX вв. являлось содержание винных откупов, в Коврове подобным родом деятельности занимались те же купцы Воронковы. Кроме того, местные торговые люди предпочитали производить самопальную водку и подпольно торговать ею в нарушение всех законных установлений. Все попытки губернских властей пресечь подобную незаконную торговлю оказывались неудачны. Присылаемые из Владимира в Ковров ревизоры или подкупались, или не могли ничего обнаружить, так как к их прибытию все следы водочного производства прятались.

Развитию Коврова препятствовали объективные причины, главной из которых были повторяющиеся опустошительные пожары через определенный промежуток времени. Один из них случился в начале 1760-х гг., eщe до учреждения города, другой произошел в ночь на 25 октября 1788 г. и уничтожил почти весь Ковров. Существует мнение, высказанное в 1928 г. А.Н. Ивановым, что именно после того пожара Ковров временно пришел в упадок. Это положение не бесспорно, ибо в действительности Ковров и после 1788 г. оставался важным торговым центром. Но в 1797 г. по указу императора Павла I Ковровский уезд был упразднен. И произошло это не вследствие упадка города, а исключительно в полосе Павловских «контрреформ». Вплоть до 1803 г. Ковров оставался заштатным городом в составе Вязниковского уезда. Заштатный город изначально обрекался на потерю своего значения в качестве местного административного центра, на уменьшение прироста жителей и упадок торговли. В начале царствования следующего императора Александра I, по указу 28 июня 1802 г. статус Коврова, как заштатного города, был оставлен без изменений. Но в том же 1802 г. владимирским губернатором стал 38-летний действительный статский советник князь Иван Михайлович Долгоруков, известный писатель. Новый начальник губернии обратился с ходатайством в высшую законодательную инстанцию Российской империи — Правительствующий Сенат, в котором указывал, что после обращения Коврова в заштатный город, соседние «штатные» округи сделались весьма обширны и многолюдны, так что некоторые из них простираются на 100 верст и заключают в себе жителей от 40 до 50 тысяч, отчего отяготились как поселяне, так и уездные судьи и земская полиция». И.М. Долгоруков предлагал восстановить Ковровский уезд и возвратить Коврову статус уездного города. Князь писал: «Переименование же Коврова уездным городом представляется тем более удобным, что он, будучи издревле значительным поселением, ныне хорошо обстроен, довольно многолюден и имеет еще ту выгоду, что лежит при реке Клязьме и служит пристанью для проходящих по оной в полную воду судов с хлебом». Ходатайство губернатора имело следствием то, что 24 мая 1803 г. Ковров вновь был переименован в уездный город. Повторное открытие Коврова как уездного города состоялось 7 февраля 1804 г. в присутствии И.М. Долгорукова. С именем этого же губернатора связано строительство в Коврове первых каменных зданий — корпуса присутственных мест и торговых рядов. Возведением этих зданий занимался по подрядам ковровский купец Федор Федорович Шаганов. Он же выстроил и собственный каменный дом, ставший первым частным каменным домом в Коврове.

К 1808 г. население Коврова составляло 853 человека, а количество домов немногим превышало полтораста. В 1810 г. в городе началось строительство кладбищенской церкви Св. Великомученика Ивана Воина. Одним из инициаторов се строительства был местный мешанин Иван Федорович Апарин. Незадолго до того, он же построил новое здание городской тюрьмы. Летом 1812 г. Иван Апарин стал ковровским городским головой и участвовал в формировании 3 пешего казачьего полка Владимирского ополчения, который набирался частью из жителей Коврова и Ковровского уезда. Хотя этому полку и довелось выполнять важные работы по обеспечению действий армии и по проведении санитарных мероприятий, но в боевых действиях участвовать не довелось.

Период 1820-1850-х гг. оказался для города своеобразным «временем застоя». В силу ряда причин развитие Коврова замедлилось. С появлением новых торговых центров, в том числе с возникновением знаменитой Нижегородской ярмарки, в упадок пришли Холуйская ярмарка и, как следствие, — Рождественская ярмарка в Коврове. Город практически не обзавелся собственной промышленностью, а возникавшие время от времени небольшие фабрики и заводики вскоре закрывались и не могли обеспечить роста населения Коврова и превращения его в промышленный центр. Даже сравнительно крупные фабричные заведения И.Г. Дунаева и Ф.И. Маракушева работали неритмично, временами останавливаясь, а позже дунаевская фабрика закрылась окончательно, а маракушевская стала развиваться только во второй половине XIX века. По-прежнему для ковровчан страшным бедствием оставались пожары, сильнейший из которых случился с 9 на 10 июля 1834 г. Тогда сгорели не только две трети всех домов ковровских обывателей, но и архив Ковровской городской думы, где погибли наиболее ценнейшие документы с начала XVI века, содержащие интереснейшую информацию об истории села Коврова.

С введением в действие Московско-Нижегородского шоссе в 1830-е гг. Ковров остался в стороне от основных путей сообщения, поскольку старые тракты пришли в упадок, а новые обошли его стороной. С 1817 по 1850 гг. количество жителей в Коврове увеличилось с 887 до 1844, а число домов возросло с 177 до 226. Даже к тому времени Ковров не являлся самым большим населенным пунктом уезда, так как число жителем села Лежнева превышало 2000 человек. Бурный рост Коврова еще оставался в будушем.

/Летопись Ковровского уезда. Впуск 1. Автор-составитель Н.В. Фролов. 1994 г./ Город Ковров в XIX веке

Почта в уездном городе Коврове

В 1889 году построено здание Ковровской Земской Управы

Город Ковров

Что было в 1778 году в коврове

Местоположение уезда ровное.

На правой стороне реки Клязьмы залегает горный известняк. Слой его лежит не глубже 3,5 м. (5 аршин) от поверхности земли и содержит 3 сорта камня: цокольный, лещадный и собственно известковый, из которого обжигается известь. Ломка камня производилась в горах, расположенных по правому притоку Клязьмы — Нерехте. Каменоломный промысел представлял главный источник существования многих деревень, от села Великого до города Коврова. По вычислению Тихонравова, площадь, занимаемая известняком, около 1700 кв. км, или 1500 кв. вёрст.

На верховьях реки Нерехты встречаются залежи различных глин, годных для гончарного и кирпичного производства.

На левой стороне реки Клязьмы много болот. Из них более значительны болота между селом Терликовым и Бабушкиным (7,5 км, или 7 вёрст, длины и до 2 км ширины), между сёлами Заозёрьем и Душками (9,5 км, или 9 вёрст, длины и от 3—15 км, или 3—14 вёрст, ширины) и между сёлами Мошки и Второвым (длина 15 км, или 14 вёрст, и ширина 2—5,5 км, или 2—5 вёрст).

В этой части уезда есть небольшие озёра; из них озеро при селе Смехре имеет в длину 4 км, в ширину до 65 м, или 30 саженей.

На правой стороне реки Клязьмы от устья реки Нерехты — полоса от 11 до 32 км, или от 10 до 30 вёрст, в ширину плодородной земли, а в остальной части уезда почва сеpo-иловатая с песком и везде каменистая и требовала сильного удобрения.

В южной части уезда на 100 вёрст протекает река Клязьма; в городе Коврове есть пристань. Из притоков её более значительны: Уводь, Шижегда, Теза и Нерехта. По реке Тезе могут ходить небольшие суда, а река Уводь сплавная.

С образованием Ковровского уезда складывается и система уездной администрации. В уезде существовали уездный и земский суды, нужняя расправа, должности уездных казначея, стряпчего, винного и соляного приставов. Сословным учреждением являлась уездная дворянская опека, возглавлял которую уездный предводитель дворянства. Но несмотря на то, что формально предводитель не имел особых полномочий, фактически, особенно после введения в действие «Грамоты на права вольности и преимущества благородного российского дворянства», он являлся первым лицом в уезде. По замечанию профессора В.В. Мавродина, «влияние предводителей дворянства на деятельность губернских и уездных государственных органов было исключительно велико». Предводитель избирался на три года на собрании дворянства большинством голосов. На этот пост попадали люди, как правило, влиятельные и обладающие приличным состоянием, ибо служба предводителя не оплачивалась и проходила, так сказать, «на общественных началах». Более того, на выполнение своих обязанностей и представительство предводителю приходилось тратить собственные средства, причем в значительных количествах. Не случайно несколько Ковровских предводителей дворянства совершенным образом разорились на этом почетном, но не очень выгодном посту. Из дворянства же выбирались кандидаты и на остальные ключевые в уезде посты уездного судьи и уездного земского исправника. Именно исправник, возглавлявший уездный земский суд, фактически обладал полнотой административной власти в уезде. Исправниками избирались почти исключительно отставные офицеры. Первым из них стал капитан Николай Гаврилович Неелов, состоявший Ковровским исправником с перерывами с 1778 по 1796 гг. В Ковровском уезде не все селения принадлежали помещикам. Основная часть Алексинской и Бельковской волостей как бывшие монастырские вотчины оказались казенными, а две волости — Всегодическая и Егорьевская принадлежали к Дворцовому (а позже — Удельному) ведомству. Большинство остальных селении Ковровского уезда являлись владельческими, то есть помещичьими.

Ковровские уездные предводители дворянства

В середине 50-х годов XIX века в Ковровском уезде Владимирской губернии в д. Симаково (сейчас Камешковский район) крестьянином Н.В. Кондратьевым был создан оркестр рожечников, состоящий из крепостных музыкантов.

Садоводство и Огородничество в Ковровском уезде в нач. ХХ в.

Дворянство Ковровского уезда.

Жестокое обращение с крепостными в Ковровском уезде

С 1890 г. Ковровский уезд был разделен на четыре земских участка во главе со своим начальником. Земский начальник, назначавшийся из лиц дворянского сословия, выполнял функции первой судебной инстанции для подведомственного ему крестьянского населения.

К 1917 г. Ковровский уезд делился на 20 волостей. См. Волости Ковровского уезда Владимирской губернии

Основным населением уезда являлись крестьяне, и именно это сословие в Ковровском уезде развило местные неземледельческие промыслы и торговлю. По территории Ковровского уезда издавна проходила важные торговые пути. Целый ряд селений являлся основным центром ремесла и торговли. Если брать территорию современного Ковровского района, то здесь выделялось село Большое Всегодичи. По числу жителей Большие Всегодичи превосходили Ковров в первые десятилетия его существования в качестве города. Постоянный торг в этом селе известен с XVII в. Большие Всегодичи и Всегодическая волость получили известность как центр портновского ремесла.

Промыслы и промышленность

Во второй пол. XIX – нач. XX вв. по территории Ковровского уезда прошла сеть железных дорог. В 1858-1862 гг. была проложена железная дорога Москва-Нижний Новгород, к 1868 г. введена в действие железнодорожная линия Новки-Шуя-Иваново-Кинешма, а в 1880 г. – железная дорога Ковров-Муром.

Одним из следствий реформ 1860-х гг. явилось образование земских учреждений. Ковровская уездная земская управа начала свою работу 23 марта 1866 г. Ее первым председателем был избран коллежский советник А.А. Алеев, занимавший до этого пост ковровского уездного судьи. Роль земства оказалась исключительно велика в развитии просвещения, здравоохранения, строительстве и содержании местных дорог. За свою 50-летнюю историю ковровское земство открыло в уезде 98 начальных земских училищ, 7 земских больниц и 2 амбулатории, аптеку, больницу с родильным приютом. Земство организовывало в уезде продажу книг и открывало земские библиотеки. В ведении земства находились уездная агрономическая землемерная служба, землеустроительная комиссия и склады сельскохозяйственных орудий, санитарные и ветеринарные врачи. Земство занималось строительством мостов и дорог, их ремонтом. Большую помощь земство оказывало благотворительным учреждениям – богадельням и детским приютам. Из числа председателей Ковровской уездной земской управы наиболее выдающимся деятелем был один из лидеров владимирских кадетов статский советник Николай Павлович Муратов, возглавлявший ковровское земство в 1881-1889 и 1890-1905 гг.

Организация телефонной сети в Ковровском уезде Владимирским Союзом П-ных О-в.

Большое влияние на различные стороны уездной жизни оказывала Русская Православная Церковь. Весь уклад, все бытие сел и деревень определялось церковным календарем. Храм являлся не только молитвенным зданием, но и центром местной общественной жизни. Сейчас церковные здания являются старейшими историческими памятниками на территории района, зримым напоминанием о прошедших столетиях. Первой каменной церковью в границах современного Ковровского района стала Успенский храм бывшего Любецкого Успенского монастыря, устроенный в нач. 1690-х гг.

Массовое же строительство ковровских каменных храмов началось с кон. 1770-х гг. и продолжилось вплоть до нач. 1830-х гг. Первыми из них стали Успенская церковь в селе Большие Всегодичи и Благовещенская церковь в селе Крутово. К 1917 г. в Ковровском уезде насчитывалась 101 церковь, множество часовен, имелось одна женская община и один женский монастырь. В селах Мисайлово и Данилово-Языково сохранялись деревянные храмы, наиболее богатым убранством отличались церкви в крупных селах: Большие Всегодичи, Любец, Плесец (Малышево), Кляземский Городок. Из людей духовного звания Ковровского уезда вышло немало видных деятелей Церкви, чиновников, врачей, учителей. Так, сын дьячка села Русино А.Г. Вишняков стал сенатором и достиг чина действительного тайного советника, а священнический сын Т.Ф. Осиповский стал выдающимся математиком, ректором Харьковского университета. Уроженцами Ковровского уезда были святитель Митрофан Воронежский, ректор Славяно-Греко-Латинской академии и епископ Суздальский Геннадий (Драницын), митрополит Московский и Коломенский Макарий (Невский).

В нач. 1920-х гг. Ковров и уезд получил собственного архипастыря – епископа Ковровского святителя Афанасия (Сахарова).

Гонения на Церковь в советское время завершились закрытием к 1941 г. всех храмов на территории района. Лишь в 1944 г. было разрешено служение в Успенской церкви села Большие Всегодичи, которая до нач. 1990-х гг. оставалась единственно действующей церковью в Ковровском районе.

Приют для девочек (1899 г.):

Председательница – Елизавета Александровна Манькова. Члены: уездный исправник; уездный предводитель дворянства; дворян. Софья Георгиевна Безобразова; дворян. Александр Александрович Ложкин; дворян. Александра Александровна Ложкина. Казначей – куп. Семен Яковлевич Куренков.

Убежище для малолетних девочек (1899 г.):

Попечительница – Елизавета Александровна Манькова. Надзирательница – дворян. Мария Ивановна Фетчук.

Летние ясли-приюты для детей в Ковровском уезде в 1913 году

«ПЕРВЫЙ БЛАГОЧИННИЧЕСКИЙ ОКРУГ

В состав сего округа входят церкви следующих сел:

Алачина, Великова, что в Медушах, Венца, Данильцева, Заозерья Нового, Кляземского Городка, Крутова, Кувезина, Любца, Маринина, Марьина, Медуш (пог.), Мисайлова, Нередич (пог.), Овсяникова, Осипова, Павловского, Петровского, Санникова, Троицкого, Троицкого-Никольского и Якимова.

ВТОРОЙ БЛАГОЧИННИЧЕСКИЙ ОКРУГ

В состав сего округа входят церкви следующих сел: Антилохова, Великова на Тальше, Веретева (пог.), Вознесенья, что в Медвежьем углу, Горок, Дмитриевского (пог.), что в Пропастищах, Меховиц, Петровского, Польки, Плесца, Ряхова, Старо-Никольского (пог.), Седикова, Троицкого (пог.), Тынцов, Усолья, Филяндина, Яковлева и Эдемского.

ТРЕТИЙ БЛАГОЧИННИЧЕСКИЙ ОКРУГ

В состав этого округа входят церкви следующихъ сел: Афанасова, Березовиков, Биликина, Воскресенского–Прозоровских, Клементьева, Лежнева, Маслова, Михалева, Назарьева, Петропавловского пог., Смердова, Хомутова, Хозникова и Чернцов-Воротынских.

ЧЕТВЕРТЫЙ БЛАГОЧИННИЧЕСКИЙ ОКРУГ

В состав означенного округа входят церкви следующих сел: Алексина, Быкова, Воскресенского 1-го, Воскресенского 2-го, Всегодич Больших, Всегодич Малых, Дубакина, Егория за Вазалью, Зименок, Лучкина, Милюкова, Михайловой пустыни (погост), Михалева, Ряполова, Спас-Юрцева, Хватачева, Хотимля, Шапкина, Шижегды (погост) и Щербова.

Женские общины в Ковровском уезде

Свято-Знаменская монашеская община (зарегистрирована 27 июля 1899 г.).

Казанская женская община.

Свято-Николаевская женская община (учреждена в 1898 г. близ села Назарьева, Ковровского уезда, Владимирской губернии).

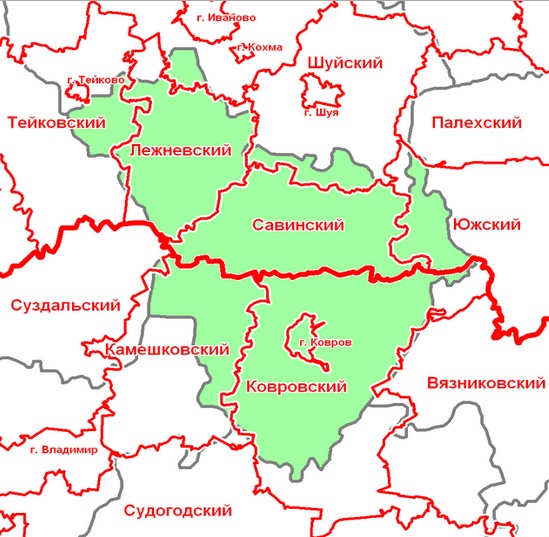

Ковровский район образован 10 апреля 1929 г. в составе Владимирского округа Ивановской Промышленной области из части территорий упразднённого Ковровского уезда Владимирской губернии.

См. Ковровский район. Почтенное семейство Сокольские

nord_ursus

nord_ursus

Записки северного медведя

Cogito ergo sum

Владимирская область — регион большой и разнообразный. Здесь есть древние города с домонгольскими памятниками архитектуры, относящиеся к Золотому кольцу, а есть и города, менее известные, и реже посещаемые туристами, но довольно развитые экономически. Ковров — город хоть и достаточно молодой (основан в 1778 году) относительно Владимира и Суздаля, но при этом второй по величине (140 тысяч жителей) город области. Это город в основном промышленный, древних достопримчеательностей здесь нет, но есть свои интересные особенности.

2. Существующий ковровский вокзал построен уже в нулевые годы на месте снесённого старого, который был значительно меньше по размеру. Надо сказать, что нынешний вокзал очень просторен и для 140-тысячного города весьма масштабен, не уступая размерами даже вокзалам Владимира и Нижнего Новгорода.

До того, как я побывал в Коврове, проезжать его вокзал мне доводилось уже дважды, — в июле 2013 года по дороге из Ярославля в Нижний Новгород, и за три дня до посещения города, по дороге из Шуи во Владимир, когда я даже делал здесь пересадку.

А старый вокзал фигурирует в советском фильме «Шла собака по роялю», выполняя роль станции в провинциальном городке Верхние Ямки (большая часть фильма снималась в сельской местности рядом с Ковровом — в деревне Любец и на аэродроме поблизости).

3. Первым делом мы решили пройти по северной — более старой части Коврова. Прямо от вокзала идёт улица Абельмана, на которой иногда встречаются довольно интересные образцы довоенного конструктивизма. На фото — вид в сторону вокзала.

4. Советская архитектура может соседствовать с дореволюционной, так как застройка в городе довольно хаотична, без единого плана.

До революции Ковров был уездным городом Владимирской губернии, а разрастаться начал уже в советскую эпоху, благодаря развитию здесь промышленности — машиностроительной, оружейной.

5. Поэтому здесь можно видеть по тем временам весьма капитальные для не областного города довоенные дома.

6. Здание реального училища постройки 1913 года. Ныне — первая городская гимназия.

Кто не знает, — поясню. Снизу почему-то изобразили ППШ (пистолет-пулемёт Шпагина) вместо ППД (Дегтярёва). Хоть и внешне они сходны, но в глаза ошибка бросается сразу.

9. Кравеведческий музей помещается в здании местного управления Московско-Нижегородской железной дороги, построенном, соответственно, в конце 1860-х.

10. Идём дальше. Образцы довоенной архитектуры, надо сказать, весьма своеобразны и интересны.

11. Подчеркну ещё раз — это не в областном городе! Похожее я помню, например, в Боровичах Новгородской области.

12. А по соседству — старые домики:

13. С улицы Абельмана мы повернули налево и пошли в парк имени Пушкина, где стоит у входа гипсовый памятник поэту.

Парк расположен в стороне от центральных улиц, довольно густо зарос деревьями, поэтому атмосфера здесь своеобразная. А может быть, это просто потому что парк расположен на месте бывшего кладбища.

15. А по соседству — установленный недавно памятник Первой мировой войне:

16. Кладбище в советские годы, по сути, разорили, но храм при нём не снесли. По-прежнему стоит здесь церковь Иоанна Воина (первая половина XIX века).

18. А это собор Рождества Христова. Фактически ровесник города, собор был заложен в 1778 году на месте одноимённого более старого. Именно в том году село Коврово получило статус уездного города. Село, в свою очередь, название получило от фамилии князей Ковровых, а до XVI века носило название Рождественское. Так что без преувеличения можно сказать, что Рождество для Коврова — один из важнейших праздников. А это, по сути, — место, откуда город начинался.

19. Вид вдоль Клязьмы (река слева). Впереди виден ещё один храм.

20. Торговые ряды (1892-1893):

21. Старый Ковров в основном примерно такой:

23. У высокого берега Клязьмы стоит Спасо-Преображенский собор постройки 1870-1882 годов. Автором его проекта был известный владимирский архитектор Николай Артлебен, который, кроме того, был видным деятелем реставрации, и работал над такими древними памятниками, как Успенский собор и Богородице-Рождественский монастырь во Владимире.

24. На мой взгляд, более интересный вид на собор открывается с моста через Клязьму. На дальнем плане виден, кстати, и Рождественский собор.

25. А вот и Клязьма. Вроде, здесь она чуть шире, чем во Владимире. Несёт свои воды в Оку, пополняя обширный волжский бассейн.

26. Мост ведёт на западную окраину города. Туда мы уже не пошли.

27. Деревянная застройка:

28. В этом здании ныне находится детская школа искусств.

29. Перекрёсток с улицей Абельмана:

30. Сталинский дом культуры. Вроде, не типовой проект. Раньше таких не припомню.

32. В деревянной архитектуре иногда проступают элементы модерна:

35. Это снова улица Абельмана:

36. В этом месте застройка даже довольно цельная.

37. Встречаются и дома-погорельцы:

38. Улица Володарского (пересекает Абельмана), в перспективе которой открывается вид на уже показанный Рождественский собор:

39. Вид на неё же в другую сторону:

40. Псевдорусский стиль. К сожалению, состояние многих старых домов в Коврове оставляет желать лучшего.

41. Вид на юг по улице Абельмана. Почему-то в этой пасмурно-зимней атмосфере мне периодически вспоминались улицы Петербурга. А точнее даже, линии Васильевского острова. С некоторых ракурсов можно увидеть определённое сходство.

По улице Абельмана мы вновь идём на юг, то есть в сторону вокзала, приближаясь к Горсаду (около которого стоит памятник Дегтярёву), и, таким образом, замыкая малый круг по старому Коврову.

42. Весьма занятная формулировка. Прежде никогда таких не видел.

43. Снова конструктивизм. И вездсущий «Магнит». Впереди уже видны ворота парка. Это дом-коммуна — распространённое явление в городах СССР в 1920-е-30-е годы. Кстати, такой дом в Коврове не один, их было построено пять, и одному из них повезло значительно меньше, но об этом будет написано чуть ниже.

44. Вид с угла. Опять же, весьма солидное для такого города здание. Конструктивизм почти вполне ленинградского масштаба.

45. Рядом с воротами парка:

46. Памятник Ильичу. Как сказал мне Роман, монумент вождю установлен на пьедестале памятника Александру II, который стоял здесь до 1920-х годов. Такая же история, как во Владимире.

47. А это уже в парке. Краеведческий музей и памятник Дегтярёву остаются в стороне, мы проходим мимо них и идём в другую сторону.

48. Между прочим, это бывший парк экскаваторостроителей. Довольно длительное время экскаваторный завод также был одним из основных в Коврове, но блаженно почил в 2009 году. Памятник экскаватору в парке, кстати, установлен уже после окончания работы завода. Так сказать, памятник деиндустриализации.

49. Улица Щорса, проходящая рядом с парком:

50. Поблизости от парка — ещё один образец конструктивизма. Это ещё один ковровский дом-коммуна — номер пять, а в народе — «пятый дом». Когда-то подобное жильё считалось передовым достижением, но сейчас время их прошло. И, по словам Романа, «пятый дом», будучи в аварийном состоянии и уже наполовину нежилым, славится в городе как место обитания деклассированных элементов.

51. А жаль, однако, что столь интересное здание так пропадает.

52. Октябрьская площадь. Впереди виден автомобильный путепровод над железной дорогой, ведущий в южную часть города. Но туда пойдём чуть позже.

54. Здесь более поздняя застройка. Но среди хрущёвок приютился маленький деревянный домик. Это — дом-музей Дегтярёва, в котором оружейник проживал в период своей работы в Коврове.

55. Улица Дегтярёва:

57. Проспект Ленина — пожалуй, что главная улица города. Он начинается именно от путепровода (переходя из него) и идёт через южную половину Коврова.

58. Сталинская архитектура. Кстати, обратите внимание, — в 140-тысячном Коврове есть троллейбус. А вообще, именно эта часть города выглядит гораздо более оживлённой, чем северная сторона.

61. А это — деревянные дома постройки 1916-1917 годов. Изначально это было социальное жильё для рабочих оружейного завода. Как видим, практика строительства рабочих кварталов рядом с предприятиями возникла не в советскую эпоху.

63. Пройдя через прилегающие к заводу кварталы, мы вновь вернулись на проспект Ленина.

64. Ещё один пласт ковровской архитектуры — дома, построенные пленными немцами в первое десятилетие после войны. Впрочем, такие дома есть во многих городах, в том числе и в Петербурге.

67. На проспекте Ленина сталинки постепенно переходят в хрущёвки:

68. Но сталинки середины 1950-х пока ещё попадаются:

70. Здесь проспект уже почти заканчивается:

71. И мы выходим на площадь 200-летия Коврова, на которой стоит памятник, посвящённый означенному юбилею, и установленный, соответственно, в 1978 году. Памятник, кстати, довольно капитальный, — в нём даже сделана трибуна, предназначавшаяся, видимо, для выступлений.

72. Улица Маяковского, примыкающая с востока:

73. Позднесоветский кинотеатр «Ковров» стоит на южной (то есть дальней) стороне площади. В этом месте капитальная городская застройка заканчивается, и дальше на юг тянутся кварталы частного сектора.

И от этого места мы уже повернули обратно, чтобы идти обратно к вокзалу.

74. Проспект Ленина у своего окончания:

75. Здесь же, на проспекте Ленина, находится мемориал Великой Отечественной войне, выполненный в довольно распространённой форме «Три штыка».

76. Возвращаясь к путепроводу над железной дорогой, мы повернули налево — на одну из улиц, застроенную частным сектором.

77. А вот и почивший экскаваторный завод «Ковровец». После остановки производства часть его помещений пустует, а часть сдаётся в аренду под офисы.

78. Дом культуры напротив корпусов бывшего завода. Типовой проект 1950-х годов. Такие ДК можно встретить во многих городах, в том числе и во Владимире.

79. За домом культуры — церковь Феодоровской иконы Божией Матери (1868-1875), ещё одно творение архитектора Н. А. Артлебена. Правда, судя по внешнему виду, значительная часть храма воссоздана уже в наше время. Эту церковь могут видеть все, кто проезжает Ковров на поезде. А поезда здесь ходят даже в Сибирь.

80. По соседству — машиностроительный техникум. Ещё один образец конструктивизма.

81. Ну а затем мы вышли на пешеходный мостик над путями. Теперь впереди вдалеке виден уже показанный путепровод.

После чего мы сразу пришли вокзал, откуда я, попрощавшись с Романом, уехал обратно во Владимир. Точнее, поехал на автобусе с автовокзала (который совмещён с железнодорожным), так как электричка в расписании значилась не скоро. Как уже говорилось, по меркам этого региона, Ковров — город довольно молодой. Тем не менее, один из самых крупных, и играющий значительную роль в жизни региона. А поэтому ему уже стоит уделить внимание. Да и город далеко не безынтересный, — свой колорит и у Коврова, безусловно, есть.

Хороший пост!

Однако, позволю себе несколько корректорских уточнений. 😉

Кравеведческий музей (видимо, изначально уездный музей)

Нет. До революции там размещалось управление железной дороги. Если бы мы зашли внутрь, то ты бы увидел бронзовую плиту на полу, на которой отлито принадлежность здания.

В этом здании ныне находится детская школа искусств.

Имени М.В.Иорданского

http://www.sovmusic.ru/m32/pesenk13.mp3

Сталинский дом культуры. Вроде, не типовой проект. Раньше таких не припомню.

Д.к. имени В.П.Ногина.

экскаваторный завод также был одним из основных в Коврове, но в постсоветские годы блаженно почил, и уже не в девяностые, а в 2009 году.

в 2010-2012. Я сделаю пост про Экскаваторный со ссылкой на твой и твоими фото.

Хорошие фото получились! Я ожидал, в связи с погодой, что будут хуже.

Владимирская область интересна тем, что в ней есть ажно 3 города с населением больше 100 000 человек. Притом что сам областной центр не такой уж крупный.

> довольно интересные образцы довоенного конструктивизма

Как же всё-таки их портят разномастные балконы.

> Это ещё один ковровский дом-коммуна

> Когда-то подобное жильё считалось передовым достижением, но сейчас время их прошло.

> «пятый дом», будучи в аварийном состоянии и уже наполовину нежилым, славится в городе как место обитания деклассированных элементов.

У меня там знакомый один служил, интересный город

P.S.: отличный плакат «Вудсток» на Доме Культуры)))

nord_ursus

nord_ursus