Что было в 1812 году при багратионе

Выбор бессмертия. Трагическая гибель князя Петра Багратиона

Причины трагедии

Как уже говорилось в первой части, 7 сентября 1812 года князь Петр Багратион получил на Бородинском поле осколочное ранение левой голени с повреждением большеберцовой или малоберцовой кости, что привело к кровопотере и травматическому шоку. Последующие несколько дней обстоятельства сложились для раненого не самым лучшим образом – приходилось постоянно отступать перед врагом. Из 17 прожитых после ранения дней 10 князь провел в дороге. Это не позволяло своевременно провести все медицинские процедуры, да и постоянная тряска в пути немало выматывала Багратиона. Однако в исторической среде существует мнение, что основными виновниками являются врачи с их непрофессиональными действиями.

Здесь стоит перенестись в февраль 1944 года на 1-й Белорусский фронт, где генерал армии Николай Федорович Ватутин получил огнестрельное ранение правого бедра с повреждением кости. В принципе, это не было для середины XX века смертельным ранением, пострадавшего вполне могли бы вернуть в строй в случае благоприятного стечения обстоятельств. К тому же в арсенале военных врачей Красной Армии уже была антисептика, методы переливания крови вкупе с местным и общим обезболиванием. Но, несмотря на то, что за лечением следил сам Сталин, а медицинское руководство осуществлял главный хирург Николай Бурденко, Ватутин скончался 15 апреля спустя 10 дней после ампутации. Будут ли в этом случае справедливы упреки в адрес врачевателей начала XIX века, которые не смогли вовремя убедить Багратиона в необходимости ампутации и даже просто оперативного вмешательства?

На общее физическое состояние князя накладывались серьезные психоэмоциональные переживания, связанные не только с вынужденным оставлением русской армией Москвы. Багратион тяжело пережил факт того, что его 2-ю армии фактически спас его недруг Михаил Барклай-де-Толли. Кроме этого, после ранения командующим армией назначили сначала генерала Милорадовича, а позднее Тормасова. При этом в приказе фигурировало определение «до высочайшего указа», то есть Багратиона никто особо и не ждал после выздоровления. Как оказалось, князь был не в самых хороших отношениях с императором Александром I и по итогам Бородинского сражения правитель жалует ему всего пятьдесят тысяч рублей. Для сравнения: Кутузов после битвы становился генералом-фельмаршалом и получал сто тысяч рублей. А князь Багратион даже причитающихся денег не получил, с его смертью указ императора упразднили. Мало того, Александр I повел себя неподобающее, когда фактически запретил хоронить военачальника в Санкт-Петербурге — родственникам пришлось совершать скромное погребение в селе Симы.

Путь на восток

Вернемся к моменту, когда раненого князя Багратиона увезли с поля боя и под ударами наступающих французов эвакуировали в Можайск. Однако и здесь оставаться было опасно. Князь вызывает к себе старшего врача лейб-гвардии Литовского полка Якова Говорова, который оказал ему первую помощью на поле брани и которому будет суждено оставаться с Багратионом до конца его дней. Спустя пару лет Говоров издаст по мотивам событий тех дней книгу «Последние дни жизни князя Петра Ивановича Багратиона». Примечательно, что в ней самые характерные моменты будут вымараны цензором. Уже 9-10 сентября врачи, пользующие князя во время перехода Можайск — Москва, обнаруживают неприятные признаки развития воспалительного процесса. Яков Говоров при этом не смог полноценно исследовать рану князя – повозке приходилось двигаться быстро, остановки были непродолжительны. Главной опасностью становилось попадание столь высокопоставленного военного во французский плен. Что случилось бы при таких обстоятельствах? Наполеон приложил бы все усилия для спасения раненого князя и привлек бы своего лучшего военного врача Доминика Ларрея. Этот адепт ампутации всего и вся наверняка бы лишил Багратиона ноги. В таком состоянии Багратион попал бы на какой-нибудь торжественный прием у Наполеона, где его наградили бы почетной шпагой или саблей. Такое, кстати, уже было — в случае пленения генерал-майора Петра Гавриловича Лихачева. Но знаем ли мы сейчас, кто такой генерал русской армии Лихачев?

12 сентября повозка с Багратионом въезжает в Москву, где князя встречает сам генерал-губернатор Ростопчин, по требованию которого раненого осматривает еще одно светило российской медицины, граф Федор Андреевич Гильденбрандт. Это был очень опытный врач, прошедший школу военной медицины в пехотных батальонах, а затем служивший главным хирургом в Московском военном госпитале. На момент Отечественной войны Федор Андреевич был одновременно профессором Московского университета и оператором-хирургом в Главном военном госпитале. После осмотра раны Гильденбрандт сказал князю, что «рана и здоровье вашего сиятельства обыкновенны», а сопровождавшим его передал: «…хотя берцовая кость ноги его перебита, но в Москве рана была весьма хороша и обещала спасение бесценного для нас военачальника».

На тот момент по причинам, не зависящим от врачей, были уже упущены 48 часов, в течение которых необходимо было провести глубокую очистку раны. Именно с этого момента начинается инфицирование повреждения, и надеяться в этом случае на внутренние ресурсы организма было опрометчиво.

В общей сложности сразу три врача (еще был главный медик 2-й армии И. И. Гангарт) наблюдали за состоянием Багратиона, к которым раненый обратился с характерной речью:

При этом Багратион не оставлял свою службу и успевал принимать множество людей, раздавая им поручения. Генерал-губернатор Ростопчин, посетивший князя в те тягостные дни, вспоминал, что одной из причин отказа от ампутации мог стать возраст Багратиона – 50 лет. Считалось в те времена, что кровь к этому возрасту уже испорчена, риски операции очень высоки. Кроме этого, за два дня, которые провел раненый генерал в Москве, поток посетителей был велик и это не позволило выбрать время для подготовки к операции. Когда же узнали о сдаче Москвы,

Но, по большому счету, особых опасений у врачей такое положение дел не должно было вызывать паники – в период «до антисептики» все раны заживали через интенсивное нагноение. Как показала история, не в этом случае…

Последние дни в Симах

Багратион отказался. Ему предложили хотя бы дать добро на расширение раны для санации, но и тут услышали:

.

В итоге лечить стремительно развивающийся сепсис генерал Багратион приказал медикаментозно. Фактически это ограничивалось только приемом внутрь эфирной настойки мауна с гофмановым анодином для успокоения. Все привело к тому, что уже 16-17 сентября несчастный прошел «точку невозврата». Теперь интоксикацию и заражение организма не было возможности остановить даже ампутацией. Только 20 сентября удалось уговорить Багратиона на расширение раны, которая, однако, была уже бесполезна и лишь добавила страданий. На тот момент затягивание оперативного вмешательство вызвало остеомиелит, сепсис и развитие анаэробного процесса. В течение следующих дней на ноге появились «антоново-огненные пятна с большим количеством смрадного гноя», а за два дня до смерти Говоров наблюдал в ране червей.

«Я примечал во время сего состояния, — писал о последних днях героя Яков Говоров, — мрачную тоску, разливающуюся по лицу его. Глаза постепенно теряли последнюю свою живость, губы покрывались синевою, а впалые и увядшие щеки — смертельною бледностию… К вечеру усилившиеся нервные припадки с тяжелым дыханием, хрипением и изредка икотою предвещали кончину сего великого человека».

Хирург Гангарт также находился при князе Багратионе, оставив свои воспоминания:

Петр Иванович Багратион:

Начало карьеры

Петр Иванович Багратион происходил из картлийского армяно-грузинского рода Багратиони, представители которого еще во времена Петра Великого попросились на русскую службу. Отец будущего генерала, в отличие от его деда, не служил и большую часть жизни провел в Кизляре, где в грузинской слободе имел свое поместье: небольшой дом с садом.

Фактически никакого образования князь и не получил. По словам А.П. Ермолова, «с самых молодых лет без наставника, совершенно без состояния, князь Багратион не имел средств получить воспитание. Одаренный от природы счастливыми способностями, остался он без образования и определился на военную службу».

Несмотря на знатное происхождение, военную службу Багратион начал в 1782 году, вступив рядовым в Астраханский пехотный полк. Боевое крещение получил на следующий год в военной экспедиции на территории Чечни. В 1785 году был захвачен в плен горцами, но затем то ли был выкуплен царским правительством, то ли возвращен отцу в знак уважения, а то ли и вовсе не попадал в плен.

Вообще за первые 7 лет службы молодой дворянин участвовал в бесчисленном множестве столкновений. Вот, например, его краткий послужной список: «1783-го — на Кавказской линии при разбитии чеченцев и черкесов; 1784-го — при покорении кабардинцев; 1785-го — в горах против Шаха Монсуры; того года в Кизляре при разбитии оного, при покорении в горах татар и кипчаков; 1786-го в Кубани за рекою Лабою при разбитии кубанцев; 1788-го в кампании и на штурме Очакова; 1790-го в Кавказе, при покорении чеченцев». Однако чин капитана Багратион получил в только в 1790 году.

Тем не менее, не стоит думать, что Багратион сделал свою карьеру абсолютно без чьей-либо помощи. В те времена это было практически невозможно. Часто случалось, что, вступив в армию рядовым, человек спустя 30-40 лет службы добивался разве что капитана. За Багратиона же просили. Среди этих просителей замечены и А.А. Голицына, происходившая из старинного грузинского рода, и ее первый муж А.А. Делицын, и второй муж – А.А. Голицын.

Конечно, это не означает, что сии блистательные царедворцы сделали карьеру молодого офицера, однако после их протекции Петр Иванович получает ряд повышений и назначений. Так, во время русско-турецкой войны 1787-1792 гг., где он отличился при штурме Очакова, и подавления польского восстания 1794 г., в котором он участвовал после перевода в Софийский карабинерский полк, один из ближайших ко двору, он служил под предводительством Г.А. Потемкина, А.В. Суворова, В.А. Зубова. За беспорочную службу был произведен в полковники в 1798 году, а на следующий год получил чин генерал-майора. Как мы видим, несмотря на то, что князь долго отставал в чинах от своих сверстников, за последнее 10-летие XVIII века он догнал и обогнал их.

Суворов, кстати, часто упоминал в своих рапортах Багратиона и рекомендовал его как достойнейшего генерала, заслуживающего повышения. Когда войска покидали Швейцарию, он командовал арьергардом и выдержал множество боев, был дважды ранен, контужен, но не покинул войск. Генерал А.П. Ермолов в своих мемуарах писал, что князь вернулся с войны в лучах славы бесстрашного победителя французов. Император даже назначил его командиром лейб-гвардейского полка, что в павловской иерархии значило очень многое.

Багратион и Суворов

Дружба Суворова и Багратиона после австрийских и швейцарских походов стала необычайной. Именно Багратион сопровождал фельдмаршала, уже тяжело больного, до его имения, и именно он по приказу императора приехал к умирающему старику, лишенному последних почестей триумфа. Вот как он (по записи Старкова) описывал их последнюю встречу: «Я застал Александра Васильевича лежащим на постели, он был сильно слаб, впадал в обморок, и ему терли виски спиртом и давали нюхать. Пришедши в себя, он взглянул на меня и в больших его гениальных глазах не блестел уже взгляд жизни. Долго он смотрел, как будто узнавая меня, потом сказал: “А. это ты, Петр! здравствуй!” и замолчал, забылся. Минуту спустя он опять взглянул на меня, и я донес ему все, что государь повелел. Александр Васильевич, казалось, оживился, но с трудом проговорил: “Поклон… мой… в ноги… царю… сделай, Петр. ух… больно!” и застонал и впал в бред. Я донес государю императору обо всем и пробыл при Его величестве заполночь. Всякий час доносили государю об Александре Васильевиче. Между многими речами Его величество сказать изволил: “Жаль его! Россия и я, со смертью его, теряем многое, много потеряем, а Европа — все”».

После своих итальянских приключений князь Багратион начал восхождение по придворной лестнице с поста шефа лейб-гвардии Егерского батальона. Дальнейшая его служба при Павле была похожа на постоянные военные действия, только враг в них был не строго определен. Император был жесток и сумасброден, что очень не нравилось Багратиону. Он довольно жестко высказывался в последствие о его реформах. Так, например, в записке поданной Александру I о причинах Аустерлицколго поражения Багратион говорил о несовершенстве павловской системы комплектации, где полки набирались не по дивизионной системе, в результате чего получалось, что командиры не знали солдат и младших офицеров. Спустя некоторое время после подачи записки император, вняв голосу Багратион, издал соответствующий указ об изменении системы.

Воцарение Александра

С воцарением Александра в жизни князя Багратиона наступил новый этап: в Петербурге у него был свой салон, при дворе он был всячески обласкан, а после Австрийской и Прусской кампании и вовсе стал одним из ведущих русских полководцев. Например, за отличие свое в Шенграбенском сражении князь Багратион был пожалован орденом Св. Георгия 2-й степени, не имея притом 4-й и 3-й – случай в русской военной истории поистине экстраординарный.

Багратион покрыл себя славой в сражении у Прейсиш-Эйлау, о котором Наполеон сказал, что объявил себя победителем лишь потому, что русские войска отошли. Репутацию храброго полководца Багратион подтвердил также и в роковом для российской армии сражении под Фридландом. Наполеон лично видел отвагу и мастерство Багратиона и считал его лучшим генералом российской армии.

Следует отметить, что во всех этих войнах Багратион постоянно командовал авангардом (при наступлении) или арьергардом (при отступлении) русской армии, т.е. всегда имел прямой контакт с неприятелем и проявлял поистине суворовскую мудрость в своих маневрах, неоднократно громя отдельные части Великой армии.

Отечественная война: смертельное ранение

В 1812 году Багратион был назначен командовать Второй западной армией, хотя многие ожидали, что именно он станет главнокомандующим всех русских войск. Однако император более симпатизировал холодному уму Барклая и, возможно, был прав в своих предпочтениях. Ведь Багратион всю войну выступал противником непрерывного отступления и заманивания Наполеона вглубь России, призывая дать сражение уже под Смоленском. Именно в этой войне проявилась вся южанская горячность генерала, его страстное желание идти в атаку.

Тем не менее, армия Багратиона очень успешно отходила всю первую часть кампании и дважды смогла избежать полного разгрома. Ведь именно уничтожение Второй западной армии было главной задачей Наполеона после того, как русские войска начали отступление.

Солдаты обожали Багратиона, дав его имени даже такую расшифровку: «Бог рати он», а когда в Бородинском сражении 26 августа (7 сентября) во время своей очередной безрассудной контратаки на Семеновские флеши, князь Багратион был ранен осколком гранаты в левую ногу и сменен генералом Д.С. Дохтуровым, среди войска воцарилось заметное мрачное настроение, в котором была замешана жажда мести за «солдатского генерала» и своего рода уныние из-за его отсутствия на поле боя.

Ранение, полученное при Бородине, было не смертельным, но у Багратиона началась гангрена. К тому моменту как Багратион, был доставлен в имение Голицыных близ Юрьева-Польского, она сильно распространилась. Для излечения князю требовалась ампутация ноги ниже колена, от чего он, к ужасу своих друзей, отказался. Когда же стало ясно, что заражение крови неизбежно, Багратион также хладнокровно, как на полях сражения отдавал приказ об атаке, приказал привести себе священника для последнего причастия.

Прах Багратиона был похоронен в церкви села Сима. Поскольку ни детей, ни семьи, ни собственного родового гнезда у князя не было, а царь еще со времен начала кампании 1812 года был крайне холоден к строптивому генералу, речь о переносе праха героя Отечественной войны даже не велась. Только к 25-летию войны Николай I по прошению ученика Багратиона, Дениса Давыдова, согласился перенести его прах на Бородинское поле. Правда, получилось это сделать только в 1839 году.

Прах генерала провожали толпы людей и высшее духовенство, близ могилы Багратиона был поставлен в 1839 году Главный монумент героям Бородина. С приходом советской власти церковь в селе Сима и Главный монумент были взорваны, а кости генерала оказались разбросаны по полю, но собраны доброжелателями. В 1987 году прах Багратиона был вновь захоронен.

Код для размещения ссылки на данный материал:

«Выдающийся военный деятель»: какую роль в истории России сыграл Пётр Багратион

Согласно наиболее распространённой среди учёных версии, Пётр Багратион родился 10 июля 1765 года. Но некоторые историки упоминают другие годы, например 1769-й и 1762-й. Место рождения Петра Багратиона также вызывает споры. Большинство учёных придерживаются мнения, что будущий полководец родился в Кизляре, однако существует предположение, что он мог появиться на свет в Тифлисе.

Дед Петра Багратиона Александр был сыном одной из наложниц картлийского царя Иессе, покинувшим родину из-за династических трений и поступившим на военную службу в России. Через некоторое время его примеру последовал и отец Петра Багратиона — Иван. В России Багратионам был пожалован княжеский титул.

Детство будущего полководца прошло в Кизляре — по месту службы отца. Образование он получил в гарнизонной школе. В 1782 году (по некоторым данным, в 1783-м) Багратион поступил на службу в Астраханский пехотный полк в звании рядового.

Ученик Александра Суворова

Стоит отметить, что биография Петра Багратиона, как личная, так и военная, до сих пор вызывает споры у историков. В связи с этим существуют различные версии относительно дат и деталей тех или иных событий жизни полководца.

Багратион принял участие в нескольких военных кампаниях на Кавказе.

В 1794 году он участвовал в польской кампании, в том числе в кавалерийском сражении при взятии Праги (предместье Варшавы, носящее то же название, что и столица Чехии). Как отмечают историки, за Прагу князь получил чин подполковника и орден Святого Владимира 4-й степени с бантом. Именно в это время, по мнению части биографов, на подполковника мог обратить внимание Александр Суворов.

В 1797 году Багратион получил чин полковника. Через год он был направлен в Австрию, а ещё через год произведён в генерал-майоры. В Италии Багратион командовал авангардом российской армии и выполнял особые поручения Суворова. Как писал доктор исторических наук Евгений Анисимов, в битве при Требби Багратион «сыграл первую скрипку».

«Багратион занимал возле Суворова заметное и почётное место первого соратника и даже доверенного человека, которому можно было поручить и авангард, и осаду крепости, и учебные занятия с австрийцами», — писал Анисимов в своей книге «Генерал Багратион. Жизнь и война».

По словам историка, «среди героев Италийского и Швейцарского походов Багратион был одним из первых». Суворов же характеризовал его как храброго, деятельного, «наиотличнейшего генерала и достойного высших степеней». При этом сам Багратион считал полководца своим учителем, относясь к нему с восхищением и обожанием.

Переломные моменты

В 1800 году началось стремительное придворное возвышение Багратиона. К тому моменту он уже пребывал в должности шефа Егерского полка и всё чаще обедал и ужинал вместе с царской семьёй, что было огромной честью. Вскоре ему подыскали невесту. Ею стала родственница царя и фрейлина императрицы Екатерина Скавронская — правнучка брата Екатерины I и внучатая племянница Григория Потёмкина.

Жена Багратиона была почти вдвое моложе прославленного генерала, чрезвычайно хороша собой и очень любила светскую жизнь. Стремясь удовлетворить прихоти молодой жены, князь стал вести себя расточительно, брал значительные суммы в долг. Но семейное счастье продлилось недолго — в 1805 году супруги разъехались: Багратион отправился на войну с Наполеоном, а его жена — в Вену, развеяться. К мужу она уже не вернулась, через некоторое время закрутив роман с министром иностранных дел Австрийской империи графом Клеменсом фон Меттернихом, которому родила дочь. Князь пытался вернуть супругу, но безуспешно. Несмотря ни на что, он сохранил к жене тёплое отношение и всю жизнь хранил её портрет при себе.

В 1805 году Пётр Багратион был произведён в генерал-лейтенанты. Новая война с Наполеоном принесла ему ещё большую славу, чем Италийский поход. 16 ноября 1805 года в Шёнграбенском бою он прикрыл отход основных сил русской армии. Имея всего шеститысячный отряд против 30 тыс. французов, Багратион сдержал противника и спокойно отошёл, захватив французское знамя и пленных. В России князя начали сравнивать со спартанским царём Леонидом.

Адъютант Багратиона Денис Давыдов, будущий генерал и герой войны 1812 года, оставил бесценные описания привычек князя.

«В течение пятилетней службы при князе Багратионе в качестве адъютанта его я во время военных действий не видал его иначе, как одетым днём и ночью. Сон его был весьма короткий — три, много четыре часа в сутки, и то с пробудами», — писал он.

7—8 февраля 1807 года Багратион прекрасно показал себя в сражении с наполеоновскими войсками при Прёйсиш—Эйлау. А после заключения мира с Францией отличился в ходе Русско-шведской войны — его корпус совершил бросок по льду к Аландским островам и вытеснил с них неприятеля.

Весной 1809 года Багратион был произведён в генералы от инфантерии. Однако в том же году князь попал в опалу: в высшем свете пошли слухи о его романе с сестрой Александра I великой княжной Екатериной Павловной, что вызвало у монарха сильное раздражение. Летом 1809 года Багратиона отправили в Молдавию командовать Дунайской армией. Князь одержал ряд блестящих побед над турками, но затем, как отмечают некоторые историки, вопреки желанию Александра I, отвёл испытывающую острые проблемы со снабжением армию на левый берег Дуная. Во многом это сыграло роль в его отставке с должности в начале 1810 года.

Последний бой

Уже после нападения Наполеона Багратион предложил ударить в тыл неприятельской армии и разорвать её коммуникации, но этот план тоже не нашёл поддержки у Александра I. Вместо этого от Багратиона потребовали вести армию в сторону Минска. Князь понимал, что это чревато окружением и гибелью войск, поэтому принял решение изменить маршрут и двинулся в сторону Бобруйска. По словам Евгения Анисимова, своими манёврами Багратион сумел избежать уничтожения армии. Однако царь был очень недоволен своеволием полководца, а в свете князя называли едва ли не трусом.

При этом сам Багратион ничего неуместного в своём поведении не видел. Будучи большим патриотом России и противником западничества, он подозревал, что опасные решения российским властям могут подсказывать изменники из числа иностранных специалистов.

В августе 1812 года Багратион соединился с 1-й Западной армией Михаила Барклая-де-Толли под Смоленском. На Бородинском поле он командовал левым флангом российских войск. По словам историков, во время боя осколок ядра раздробил ему большеберцовую кость левой ноги. Медики настаивали на ампутации, но князь отказался. 24 сентября 1812 года он умер от гангрены.

Похоронен Пётр Багратион был в Богоявленской церкви, но в 1839 году, по настоянию Дениса Давыдова, император Николай распорядился перенести прах генерала в усыпальницу на Бородинском поле.

Памятники великому полководцу установлены во многих населённых пунктах России. В 1946 году город Прёйсиш-Эйлау Калининградской области был переименован в Багратионовск. В честь полководца была названа одна из ключевых операций Великой Отечественной войны — Белорусская наступательная.

По словам историка Евгения Пчелова, Багратион был профессиональным военным, сделавшим карьеру благодаря своему огромному практическому опыту.

«Пётр Багратион — выдающийся военный деятель и яркий полководец. А высокие исторические оценки — закономерное следствие его военных успехов», — подытожил Пчелов.

Что было в 1812 году при багратионе

Происхождение и военная служба

Согласно справочным данным, Петр Багратион был рожден в Кизляре в 1769 г. Однако, согласно петициям Ивана Александровича, родители будущего генерала Багратиона переехали из Иверии (Грузии) в Кизляр в декабре 1766 г. Таким образом, есть основания полагать, что будущий полководец родился в Тифлисе.

С ранних лет проявил большой интерес и любовь к военному делу, мечтая посвятить себя профессии военного.

В июне 1787 г. ему было присвоено звание прапорщика Астраханского полка, который был преобразован в Кавказский мушкетерский. В составе этого полка принимает участие в осаде и последующем штурме Очакова 6 декабря 1788 г., одним из первых ворвавшись в павшую крепость.

6 мая, услыхав выстрелы у Маренго, Багратион объединился с австрийцами, великодушно уступив общее командование младшему в чине, генералу Лузиньяну, пристроился к нему с обоих флангов и увлек союзников в стремительную атаку с барабанным боем, попутно пресекая все попытки французов обойти правый фланг. Попытка французов прорваться в Геную не удалась.

6 июня утром, получив известие о том, что Макдональд атаковал австрийцев на р. Тидоне, Суворов тотчас же взял из авангарда казацкие полки, австрийских драгун и вместе с Багратионом повел их к месту боя. В три часа дня он был уже там и лихой кавалерийской атакой задержал натиск французов до подхода пехоты авангарда. Когда она показалась, Багратион подошел к Суворову и вполголоса просил его повременить с атакой, пока не подойдут отсталые, ибо в ротах нет и 40 человек. Суворов отвечал ему на ухо: «А у Макдональда нет и по 20, атакуй с Богом! ура!» Багратион повиновался. Войска дружно ударили на неприятеля и отбросили его в большом беспорядке за Тидоне. Макдональд собрал свою армию на Требию и 7 июня принял на левом ее берегу новую атаку Суворова, во время которой Багратион был ранен во второй раз, но и эта рана не вывела его из строя.

За этот блистательный подвиг Багратион был произведен в генерал-лейтенанты, а 6-й егерский полк, первый из полков русской армии, получил в награду серебряные трубы с Георгиевскими лентами.

После соединения Кутузова с корпусом графа Буксгевдена русская армия перешла в наступление и отряд Багратиона снова стал авангардом. По пути к Аустерлицу Багратион разбил войска неприятеля под Вишау и Раусницей. 2 декабря на Аустерлицком поле авангард Багратиона составил крайний правый фланг боевого расположения союзной армии и, когда колонны ее центра были рассеяны, подвергся жестокому натиску победоносного противника, но устоял и прикрыл отступление разбитой армии, снова став ее арьергардом. За Аустерлиц Багратион был пожалован орденом Св. Георгия 2-го класса.

В кампаниях 1806-1807 гг. Багратион отличился в сражениях у Прейсиш-Эйлау и под Фридландом в Пруссии. Наполеон составил мнение о Багратионе как о лучшем генерале российской армии. В переломные моменты боя он, подчас спешившись, шел в атаку или к боевому рубежу, не щадил ни себя, ни врага. Генерал яростно наступал и упорно оборонялся, чем рушил планы противника и давал возможность союзным войскам перестроиться либо отступить. В сражении у Фридланда отряд Багратиона составлял левый фланг расположения русской армии. Когда войска не выдержали и в расстройстве начали отступать, Багратион со шпагой в руках ободрял Московский гренадерский полк, остатки которого окружили его лошадь, напоминая солдатам их подвиги в Италии с Суворовым… Но все было напрасно. Даже семеновцы и павловцы дрогнули и осадили назад. Тогда Багратион, желая хоть сколько-нибудь сдержать натиск французов, приказал полковнику Ермолову привести из резерва какую-нибудь артиллерийскую роту. 16 часов пробыл Багратион в самом пекле этого жестокого боя и затем еще 5 суток сдерживал противника, преследовавшего русскую разбитую армию, шедшую к Тильзиту. За Фридланд Багратион был награжден золотой шпагой, украшенной алмазами, с надписью «За храбрость».

В русско-шведской войне 1808-1809 гг. командовал дивизией, затем корпусом. Руководил Аландской экспедицией 1809 года, в ходе которой его войска, преодолев по льду Ботнический залив, заняли Аландские острова и вышли к берегам Швеции. Весной 1809 г. был произведен в генералы от инфантерии.

Во время русско-турецкой войны 1806-1812 гг. был главнокомандующим Молдавской армией, руководил боевыми действиями на левом берегу Дуная. Войска Багратиона овладели крепостями Мачин, Гирсово, Кюстенджа, разгромили у Рассавета 12-тысячный корпус отборных турецких войск, нанесли крупное поражение противнику под Татарицей.

Отечественная война 1812 года

В начале Отечественной войны 1812 г. 2-я западная армия располагалась под Гродно и оказалась отрезанной от основной 1-й армии наступавшими французскими корпусами. Багратиону пришлось с арьергардными боями отступать к Бобруйску и Могилеву, где он после боя под Салтановкой перешел Днепр и 3 августа соединился с 1-й западной армией Барклая-де-Толли под Смоленском.

Я никак вместе с военным министром не могу… И вся главная квартира немцами наполнена так, что русскому жить невозможно и толку никакого

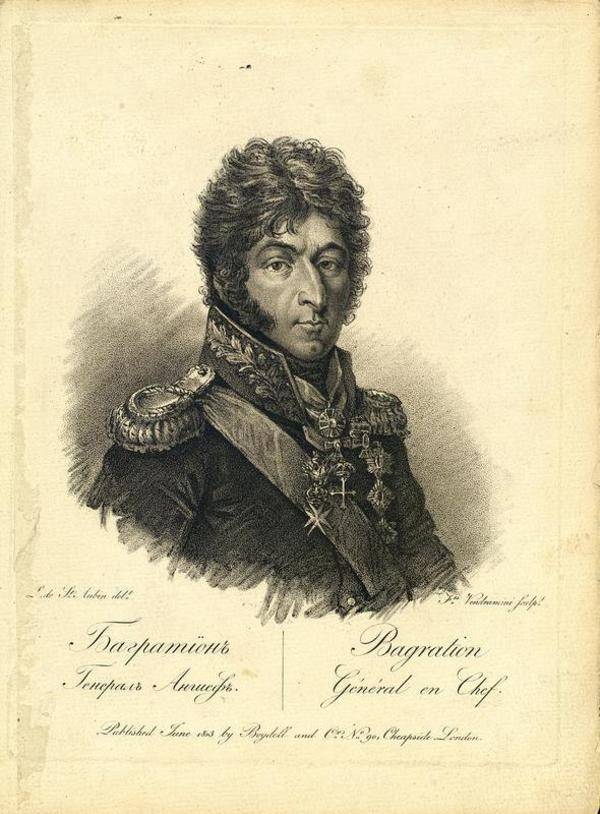

Военная галерея 1812 года в Зимнем дворце. Государственный Эрмитаж

По свидетельству очевидцев, князь Петр, когда его несли в тыл, просил передать Барклаю-де-Толли

Я довольно не легко ранен в левую ногу пулею с раздроблением кости; но нималейше не сожалею о сем, быв всегда готов пожертвовать и последнею каплею моей крови на защиту отечества и августейшего престола…

24 сентября 1812 года Петр Иванович Багратион умер от гангрены, спустя 17 дней после ранения. Согласно сохранившейся надписи на могиле в селе Сима, он скончался 23 сентября.

В 1839 году по инициативе поэта-партизана Д. В. Давыдова прах князя Багратиона был перенесен на Бородинское поле.