Что было в 1825 году каховский

Каховский и Милорадович

Петр Григорьевич тщательно нарывался на то, что случилось по результатам следствия по делу декабристов. Из тех пяти человек, кого из декабристов повесили, он заслужил это больше всех. Целиком и полностью, от начала и до конца.

Этот «золотой мальчик», как назвали бы его сейчас, родился в 1797 году в семье помещика, владевшего имением в Смоленской губернии. Как и положено мальчику из дворянской семьи, когда подрос, он был отправлен в Московский благородный пансион.

Интересное началось еще до восстания декабристов. Когда в 1812 году Москву заняли французы, Каховский не покинул город с остальными москвичами. Нет, он остался в городе, где юноша дружил с французскими солдатами, так как прекрасно говорил на французском, как и положено отпрыску дворянского рода. А заодно обчищал оставленные москвичами дома и пьянствовал с французами.

В 1816 году Каховский поступил в армию юнкером. Через несколько месяцев был разжалован и отправлен на Кавказ. Вы думаете, за то, что был своболюбив и вольнодумец, как положено будущему декабристу? Нет, наказали его:

«за неблагопристойности, неплатеж денег в кондитерской лавке и лень в службе».

Правда, на Кавказе ему все-таки удалось дослужиться до поручика и в 1821 году, аж в 24 года, выйти в отставку. Барин изволил наслужиться.

К этому моменту наш герой получил наследство. Распродав 246 полученных крепостных, он быстро промотал наследство, после чего в 1824 году перебрался в Петербург, рассчитывая найти богатую невесту. С богатой невестой как-то не сложилось. Например, сватался к Софье Салтыковой, но та поняла, что господину Каховскому нужно ее приданое, а не она сама. В итоге «амур» не состоялся. Но тут Каховского познакомили с Рылеевым и его жизнь заиграла новыми красками. Он стал членом тайного общества.

Там Михаил Милорадович, смелый и удачливый генерал, всегда живший на широкую ногу, не кланявшийся пулям и при этом ни разу не раненный, хотя регулярно лез в самое пекло, уговаривал солдат прекратить бунт и идти присягать Николаю. Солдаты уже склонялись пойти за генералом, которого знали и уважали все. И тут Каховский выстрелил в Милорадовича. В спину.

Кстати, на всех картинах, связанных с этим моментом восстания декабристов вы не найдете правдивого изображения этого момента. Везде, где изображен этот выстрел, Каховский стреляет спереди, а не в спину, как было на самом деле. Но есть показания очевидцев и следственное дело, в котором это все подробно описано. А картины. К декабристам принято относиться романтично. А романтика с выстрелами в спину не очень сочетается.

Милорадович и Стюрмер умерли через несколько часов. Кстати, Милорадович, понимая, что умирает, выписал всем своим крепостным вольные. Ни один из пламенных и гордых декабристов, вышедших на Сенатскую «за народ», этого сделать не потрудился. Это один из моментов, который надо знать, говоря об их революционности.

В дальнейшем Каховский дерзил на следствии тем, кто его допрашивал. В итоге попал в число пяти человек, которых решили наказать показательно. Не за дерзость на следствии, конечно, а за бунт, обман и убийство Милорадовича и Стюрмера. 13 июля 1826 года, когда казнили пять приговоренных к повешению декабристов, четверо из них обнялись и попрощались. Каховскому никто не подал руки. Выстрела в спину честному офицеру и герою Михаилу Милорадовичу ему не простил никто, в том числе и сами декабристы.

Двенадцатого октября 1771* в Селе Вороньки Полтавской губернии родился Михаил Милорадович, будущий генерал от инфантерии, любимый ученик Суворова, граф, кавалер ордена Андрея первозванного и генерал – губернатор Санкт-Петербурга.

В детстве Михаил получил прекрасное домашнее образование, а в возрасте 12 лет был отправлен учиться математике, географии, языкам и военной науке, с начало в Германию, потом во Францию.

Через 4 года, вернувшись в Россию, Михаил Андреевич в возрасте 16 лет поступает на службу в чине прапорщика в Лейб-гвардии Измайловский полк.

Первый раз на войну молодой офицер попадает в 17 лет. Начиналась русско-шведская война 1788-1790г. Проявив себя храбрым и талантливым командиром, Милорадович получает первое продвижение по службе. Вместе с Суворовым участвует в Итальянском походе. За свое бесстрашие получает уважение командования и заслуживает любовь солдат. Не будучи потомком знатного рода и не имея покровителя при дворе, в 27 лет получает чин генерала. Завистники начали говорить, что чин не по возрасту, но храбрость, талант и победы молодого генерала вскоре заставили их замолчать.

В 1810 году Милорадовича назначают генерал-губернатором Киева, им он будет два года, до начала войны с Наполеоном. С началом Отечественной войны Михаила Андреевича, как опытного генерала, вновь переводят в действующую армию.

В августе 1818 года Михаила Андреевича назначают генерал – губернатором Санкт-Петербурга. При нем в городе появляется уличное освещение, реформируется театр, строится здание цирка, развиваются институты Путей сообщения, Педагогический и Инженерный, строится здание Артиллерийского училища, возводится Михайловский дворец. Стараниями Милорадовича в городе сокращается число питейных заведений, улучшаются условия содержания в городских тюрьмах, а сам Милорадович начинает разработку проекта отмены крепостного права, который впоследствии, намеревался предложить государю.

Во время самого катастрофического наводнения в Санкт-Петербурге (в ночь с 6 на 7 ноября 1824 г.) Михаил Андреевич сам участвует в спасении горожан, а затем руководит работами по восстановлению города.

По ближним улицам и дальным

В опасный путь средь бурных вод

Его пустились генералы

Спасать и страхом обуялый

И дома тонущий народ.

Эти строки из поэмы А.С.Пушкина «Медный Всадник» как раз посвящены генералам Милорадовичу и Бенкендорфу.

Наград у Милорадовича было множество. Все их перечислять не стану. Как и Суворов, Милорадович удостоился звезды ордена Андрея Первозванного в бриллиантах. К ордену Святой Анны, ордену Святого Иоанна Иерусалимского, ордену Александра Невского ему так же были пожалованы бриллиантовые знаки. Дважды награждался золотыми саблями. В мае 1813 года получил титул Графа Российской Империи. Первый из генералов получил право носить золотые Императорские вензеля на эполетах. Единственный царский генерал, награжденный солдатским Георгиевским крестом. (За личное мужество при штурме Белграда в декабре 1806г., когда Милорадович возглавил штурмовой отряд и первым взобрался на крепостную стену.)

Декабристы понимали, что если дать возможность Милорадовичу продолжать речь, то скорей всего он уведет солдат с площади, авторитет генерала у солдат был безграничным.

Князь Евгений Петрович Оболенский штыком протыкает бедро Милорадовича, (впоследствии на следствии он будет утверждать, что целил в лошадь, желая, чтоб раненое животное унесло генерала с площади). Сразу после этого раздается выстрел Каховского.

Историки советского периода однозначно считали восстание Декабристов положительным моментом в истории России. А участники восстания считались прогрессивными людьми, боровшимися за свободу русского народа. Нам всем хорошо известно, что сотни участников восстания был пожизненно сосланы на каторжные работы, а пятерых руководителей восстания приговори к смерти. Вот только один из приговоренных к смертной казни, Петр Григорьевич Каховский руководителем восстания не был, а смертный приговор получил за убийство Милорадовича.

Чтоб не бросать тень на одного из казненных декабристов, в советское время, про заслуги Милорадовича вспоминать было не принято, вспоминать про то, что он был убит в спину, тоже не любили.

Долгое время, в России не было ни то, что памятника Милорадовичу, не было даже памятной доски на здании в Санкт-Петербурге, где ранее была резиденция генерал-губернатора. Первый, и, по-моему, пока единственный памятник генералу Милорадовичу установлен только в 2015 году в Санкт-Петербурге.

Пётр Григорьевич Каховский

Пётр Каховский родился в 1797 году в селе Преображенское Смоленской губернии, происходил из обедневших дворян.

Другие братья (старшие) умерли до 1820 года (Алексей, Василий, Иван и Платон).

Воспитывался в Московском университетском пансионе, в его аттестате сказано: «по-русски, по-немецки и французски читать, писать и говорить умеет, истории, географии и арифметике знает».

Далее ездил лечиться на Кавказ с генерал-майором Свечиным, в 1823 ездил лечиться в Дрезден, прожил несколько месяцев в Париже и через Швейцарию, Италию и Австрию вернулся в Россию в 1824. В декабре 1824 приехал в Петербург.

По признанию самого Каховского, на образ его мыслей повлияли детское изучение «греков и римлян», «недавние перевороты в правлениях Европы» и пребывание за границей в 1823-1824 годах.

Сильно бедствовал, был крайне одинок, без родственных связей и друзей.

В 1825 году приехал в Петербург, намереваясь отправиться в Грецию, чтобы сражаться за её независимость. Имея «пылкий характер, готовый на самоотвержение» (К. Ф. Рылеев) и свободолюбие («я и в цепях буду вечно свободен»), был принят в Северное тайное общество.

Как член Северного общества организовал его ячейку в л.-гв. Гренадерском полку.

Каховский полагал необходимым уничтожение самодержавной власти, истребление всей царской династии и установление республики. На собрании 13 декабря 1825 года у Рылеева ему назначено убийство Николая I.

В день восстания 14 декабря 1825 года на убийство царя не решился. Активный участник восстания на Сенатской площади, смертельно ранил генерала М.А. Милорадовича и командира л.-гв. Гренадерского полка полковника Н.К. Стюрлера, также ранил свитского офицера П.А. Гастфера.

Арестован на своей квартире 15 декабря, а 16-го доставлен в Петропавловскую крепость в бастион №5 Анны Иоанновны.

Осужден вне разрядов и по конфирмации 10 июля 1826 года приговорен к повешению. 13 июля 1826 года казнен на кронверке Петропавловской крепости.

Точное место погребения Каховского неизвестно. По одной из версий, похоронен вместе с другими казнёнными декабристами на острове Голодае.

Личная жизнь Петра Каховского:

Ухаживал за Софьей Михайловной Салтыковой, которая вскоре после смерти Каховского вышла замуж за Антона Дельвига, близкого друга А.С. Пушкина.

Петр Каховский

русский дворянин, декабрист

«Воспламененный героями древности» Петр Каховский хотел воскресить античную идею «низвержения тирана», явив в себе «русского Брута». Впечатлившись переворотами в европейских странах, он стал одним из инициаторов бунта на Сенатской площади в декабре 1825 года.

Русский дворянин Петр Григорьевич Каховский родился в 1797 году в селе Преображенское Смоленской губернии. В детстве Петра отдали в пансион при Московском университете, где его обучили «по-русски, по-немецки и французски читать», а также арифметике, географии и истории, которой юноша очень увлекся. Как признавался позже сам Каховский, изучение «греков и римлян» оказало значительное влияние на его мировоззрение.

В 1816 году Петр Каховский был зачислен в лейб-гвардии егерский полк, однако вскоре юнкера разжаловали в рядовые за «шум и разные неблагопристойности… неплатеж денег в кондитерскую лавку и леность к службе».

Восстановиться в звании ему удалось в 1817 году, когда Каховский смог проявить себя на Кавказе, куда был отправлен. Четыре года спустя дослужившийся до поручика он был вынужден просить об отставке по состоянию здоровья. В этот период он узнал нужду. Бедствуя, Каховский жил очень одиноко, не имея тогда ни друзей, ни родственников.

В 1825 году он прибыл в Петербург, откуда собирался выехать в Грецию и сражаться за независимость этой страны. Отличавшегося, по воспоминаниям современников, пылкостью и самоотверженностью, а также свободолюбием, Каховского приняли в Северное тайное общество.

По мнению Каховского, уничтожить самодержавие, чтобы устроить республику, можно было лишь истребив всю царскую династию. В результате именно он, будучи одиноким, был намечен декабристами в качестве потенциального цареубийцы.

Как и остальные декабристы, Каховский был арестован. Во время следствия он демонстрировал дерзость, позволял себе откровенно критиковать отечественный государственный строй и давал нелестные характеристики российским императорам Александру I и Николаю I.

Петр Григорьевич Каховский, как один из организаторов восстания, был приговорен к сметной казни и повешен вместе с четырьмя своими соратниками (13) 25 июля 1826 года в Петропавловской крепости. Останки декабристов, согласно одной из версий, позже вывезли на остров Голодай.

Каховский участия в восстании декабристов

КАХОВСКИЙ П. Г. ПРИЧИНЫ УЧАСТИЯ В ВОССТАНИИ ДЕКАБРИСТОВ.

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»

Что же привело Каховского в «Северное общество»? Что заставило его выступить 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади?

Год рождения дается различными авторами по-разному. В послужном списке, датированном 21 августа 1817 г., значится 20 «от роду лет», следовательно, декабрист родился в 1797 г.[1] Соответственно, многие исследователи за дату рождения берут именно этот год. В биографическом справочнике «Декабристы», составленном директором Государственного архива РФ Сергеем Владимировичем Мироненко, в качестве года рождения Каховского указывается 1799 г.[2]

Родился Каховский в небогатой помещичьей семье в Смоленском уезде Смоленской губернии. Отец, Григорий Алексеевич Каховский, отставной коллежский асессор, владел в уезде поместьем, землей вновь заселенного села Преображенского, деревни Заболотье и села Устье. Имение состояло из 21 двора. Но поместье находилось в упадке из-за долгов.

О семейной обстановке, в которой рос Каховский, известно мало. Дядя Петра Григорьевича, Александр Михайлович Каховский, офицер штаба Суворова, организовал тайный кружок, в котором изучали труды Монтескье и других «просветителей». Члены кружка имели республиканские взгляды и видели главной задачей России проведение преобразований в данном ключе. Петр тесно общался со своим дядей, который с детства внушал ему идеи свободы, вольнодумства.

Когда Петр подрос, его отдали в Московский университетский пансион. Согласно уставу 5 ноября 1804 г., университеты получали значительную автономию, в праве выбора профессуры. Теперь лекции читали наиболее либеральные профессора. Они будили в «молодых умах» свободомыслие, патриотизм, огромный интерес к истории, литературе, философии.

В процессе следствия, декабристам предоставляли «вопросные пункты». Обязательным был вопрос №7: «с которого времени и откуда заимствовали вы свободный образ мыслей, т. е. от сообщества или внушений других или от чтения книг, или сочинений в рукописях и каких именно?» [3].

На вопрос комиссии, Каховский написал: «мысли формируются с летами; определительно я не могу сказать, когда понятия мои развернулись. С детства, изучая историю греков и римлян, я был воспламенен героями древности. Недавние перевороты в правлениях Европы сильно на меня действовали. – Наконец, чтение всего того, что было известно в свете по части политической, дало наклонность мыслям моим. Будучи в 1823 и 1824 годах за границею, я имел много способов читать и учиться: уединение, наблюдение и книги были мои учителя»[4].

Таким образом, можно выделить следующие причины выступления Каховского на Сенатской площади 14 декабря 1825 г.:

1) тяжелое экономическое положение семьи, которое привело к неосуществимости заключения брака с ;

2) сложный, импульсивный характер;

3) влияние свободомыслия на юного Петра;

4) обучение в Московском университетском пансионе;

5) влияние Великой Французской революции и путешествия по Европе.

Но сам Каховский отрицал свое преступление, а причиной участия в восстании называл «пламенную любовь к Родине», «страсть к свободе для общего блага».

После восстания, уже из Петропавловской крепости, Каховский напишет: «… Что может быть слаще, как умереть принося пользу. Человек, исполненный чистотою жертвует собой не с тем, чтобы заслужить славу, строчку в историю, но творить добро для добра без возмездия. Так думал я, так и поступал. Увлеченный пламенной любовью к Родине страстью к свободе, я не видел преступления для блага общего. Для блага отечества я готов был и отца моего принести в жертву. Согрет пламенной любовью к отечеству: одна мысль о пользе питает душу мою»[5]

Литература и источники

1. ятежный род// Политический журнал/ Архив № 29-30 (124-125).

a. URL: http://www. politjournal. ru

2. Декабристы: биографический справочник. М., 1988. С. 78.

3. Восстание декабристов. Материалы. Т. I. М.-Л., 1925. С. 8.

4. Декабристы рассказывают… М., 1975. С. 24-25.

Самые известные декабристы — вспомним всех поименно

«Всякий маменькин сынок,

Всякий обирала,

Модных бредней дурачок,

Корчит либерала»

(«Современная песня». Герой войны 1812 года Денис Давыдов)

В статье рассказывается о некоторых любопытных событиях, связанных с декабристами Каховским, Трубецким, Пестелем, С.И.Муравьевым-Апостолом, Рылеевым, Оболенским, Волконским и его женой Марией, Анненковым с семейством, Одоевским, а также о чертах их характеров. Выводы о человеческом и нравственном облике перечисленных персонажей делает читатель.

А кроме того, читайте о том:

1. Каховский Петр Григорьевич (1799-1826)

За участие в декабрьском восстании 14 декабря 1825 года был приговорен к смертной казни через повешение.

Итак, к декабрю 1825 Каховский успел промотать в карты 240 душ из отцовского наследства, что составляло примерно 50 000 рублей. Декабрист И.Д.Якушкин так писал в своих мемуарах:

«Смоленский помещик (Каховский), проигравшись и разорившись в пух и прах, он приехал в Петербург в надежде жениться на богатой невесте; дело это ему не удалось. Сойдясь случайно с Рылеевым, он предался ему и Обществу (декабристам) безусловно. Рылеев и другие товарищи содержали его в Петербурге за свой счет».

Итак, Каховский – картежник и неудачник (девушка, поначалу отвечавшая на чувства революционера, отказалась с ним общаться) – жил за чужой счет. Каховский был горячим сторонником цареубийства и накануне восстания немедленно ответил согласием Рылееву с товарищами стать исполнителем убийства царя и членов его семьи. Данная информация была установлена следователем Боровковым и была зафиксирована им письменно в материалах Следственной комиссии. Рылеев, кстати, тоже был приговорен к повешению.

Во время Отечественной войны 1812 г. Петр Каховский, тогда пятнадцатилетний воспитанник пансиона, встретил оккупантов-французов в Москве. Поскольку на языке оккупантов юноша говорил свободно, он подружился с французским офицером, вместе они и мародерствовали. В советское время следующий эпизод представлялся как пример нетерпимости к несправедливости со стороны юного Каховского.

Однажды Каховскому и французу в оккупированной Москве удалось достать несколько бутылок с вареньем, Каховский засунул палец в бутылку и не смог его вытащить. «Как же ты его вытащишь?» — смеялись французы. А вот как, и разбил бутылку об голову насмешника. За это был побит. Для советских «историков» — это оказалось примером, достойным подражания.

Перед повешением ему даже декабристы не подали руки. На допросе Каховский заливался слезами.

2. Князь Трубецкой Сергей Петрович (1790-1860)

Портрет Трубецкого С.П.

Участвовал в Отечественной войне 1812 года, к 1825 году дослужился до чина полковника. Сергей Трубецкой жил в доме тестя графа Лаваля на Английской набережной. Во время шумных сборищ Трубецкой все больше молчал, но поскольку происходил из родовитой семьи, заговорщики единогласно избрали его диктатором. Во время восстания растерялся, бледный, растрепанный просидел все время в главном штабе. Хотя Трубецкой вовлек в преступную деятельность много людей, убеждая в необходимости истребить царя и особ царствующего дома, он был помилован и смертная казнь была ему заменена вечной каторгой, а в 1839 он, как все остальные, был отпущен на поселение.

Наверное, надо «благодарить» его за трусость. На допросах Трубецкой запросто сдавал заговорщиков, падал на колени с мольбой о прощении, не отставал от него и Рылеев. Трубецкой был арестован уже вечером 14 декабря. Этот неудавшийся диктатор был арестован в доме австрийского посла.

Его жена Екатерина Ивановна Трубецкая (урожденная Лаваль) последовала за мужем в Сибирь.

3. Полковник-казнокрад Пестель Павел Иванович (1793- 1826)

Портрет Пестеля П.И.

Был ярым сторонником физического уничтожения царя и его фамилии, даже вел подсчет подлежащих ликвидации. Для убийства царя и его близких предлагал найти сторонних исполнителей, не входивших в Южное тайное общество, которое он возглавлял. А все дело в том, что он планировал после прихода к власти показательно казнить этих исполнителей как злодеев, совершивших цареубийство.

Привлек польские тайные общества, обещая им независимость и отделение Польши от Российской империи. Отличался холодным цинизмом. Перед восстанием 1825 года был главной пружиной как Южного, так и Северного тайного общества. Но 14 декабря в Петербурге на Сенатской площади его не было, он был арестован 13 декабря 1825 в Киевской губернии, где он проворовался, будучи командиром Вятского пехотного полка. На допросе Пестель поспешно сообщил имена полусотни заговорщиков.

Подобно Льву Троцкому, Пестель разделял точку зрения Вольтера: «народ всегда останется глуп и невежественен: это скот, которому нужно лишь ярмо, кнут и сено». В своих проектах он с легкостью давал «волю» Польше, Литве, Бессарабии, Финляндии, Грузии, части Малороссии и Белоруссии.

Государство у него должно было стать полицейским: если в 1827 один полицейский приходился примерно на 10 000 человек, то Пестель предлагал увеличить количество членов тайного сыска в тридцать раз – один полицейский на 370 человек.

Иудеев предлагал собрать всех вместе и выселить под прикрытием русских и польских войск в Палестину. Лютеранин по вероисповеданию, с 12 до 16 лет учился в Дрездене в пансионе Зейделя. Как говорится в таких случаях, своими романо-германскими замыслами сильно опередил свое время.

Будучи адъютантом уже стареющего командующего Второй Южной армией, сосредоточил большую фактическую власть в своих руках, «борясь» с воровством, собрал большой компромат на сослуживцев, мастерски ставя их в зависимость от себя. Начальник штаба армии раскусил Пестеля, он говорил, что у Пестеля «много ума, но душа и правила черны, как грязь». Потому добился перевода Пестеля на должность командира Вятского пехотного полка подальше от себя.

Ревизия обнаружила недостачу в кассе полка, которым командовал Пестель, в размере 60 000 рублей (за четыре года), годовой заработок рядового полка составлял 10 рублей в год. Он умудрялся по два раза получать из казны на одно и то же, давал взятки, не гнушался обворовывать солдат: из выданных комиссариатом 2руб. 50копеек на сапоги каждому солдату выдал только по 40 копеек, потом на следствии врал, что солдаты якобы сами просили его не выдавать деньги полностью. Обворовывал и офицеров, но там уже фигурируют суммы в несколько сотен рублей. Всячески поощрял доносительство, требовал безусловного подчинения, А.А.Керсновский в своей «Истории русской армии» называет Пестеля негодяем, запарывающим своих солдат.

Наворовав денег, Пестель слегка охладел к делам бунтовским, весной 1825 стал подумывать, а не перейти ли к царю.

Погорел Пестель, прокручивая самую большую свою махинацию на 6000 рублей. Пестель поручил капитану Майбороде получить эту сумму в Московском комиссарском депо (хотя эта сумма уже была получена в другом депо), тот испугался, поскольку недостачу обнаружат и привлекут непосредственного исполнителя. Когда Пестеля взяли, он сразу же сдал и тайное общество, и своих подельников бунтовщиков.

4. Странный Муравьев-Апостол Сергей Иванович (1796-1826)

Портрет Муравьев-Апостол С.И.

Муравьев-Апостол родился в 1796, в один год с Николаем I. За участие в декабристском бунте приговорен Верховным уголовным судом к четвертованию, впоследствии замененному повешением.

Как и иные участники созданных декабристами тайных обществ, он одобрял план убийства царя.

Командовал батальоном в Черниговском пехотном полку, где он через четыре дня после восстания на Сенатской площади поднял солдат на бунт в Киевской губернии. При этом он ранил командира и узурпировал власть в полку. А дальше захватил полковую кассу 10 000 рублей, раздал деньги солдатам, не забыв поднять их революционный дух с помощью водки. Первая рота деньги взяла, а за самозванцем не пошла. Полк дефилировал по губернии. Деньги скоро закончились, стали распродавать на сторону полковой провиант. Грабили на большой дороге, так, двадцатидвухлетний прапорщик Мозалевский, дворянин, обобрал жандармов более чем на 1000 рублей.

По сути, это была шайка бандитов, из имения богатой графини Браницкой прибыли посланцы к Муравьеву-Апостолу с вопросом, сколько ему надо денег, чтобы он не грабил ее имение.

Если советские «исследователи» типа М.В.Нечкиной написали об измученных царским преследованием солдатах, то на самом деле они не могли перемещаться по причине пьянства, о котором было много свидетельств во время следствия. Когда же окончательно кончились деньги и водка, солдаты сдали своих «командиров-революционеров».

Николай I солдат не наказывал, понимая, что во всем виноваты поднявшие их на бунт офицеры. Но солдаты Черниговского полка были наказаны как обычные уголовники, а не государственные преступники – революционеры.

5. Стукач Кондратий Рылеев (1795-1826)

Портрет Рылеева К.Ф.

Рылеев проживал в доме Российско-Американской компании на Мойке. Он был одним из руководителей и организаторов декабристского движения. Вместе с Трубецким рассчитывал последовательно поднять воинские части, совершить переворот по принципу «домино», когда предыдущая косточка валит следующую. Первым должен был выступить Гвардейский морской экипаж, но верный последователь Рылеева — А.И.Якубович в решительный момент испугался, хотя накануне «храбрый кавказец» кричал о готовности идти под пули. 14 декабря Якубович отказался вести Гвардейский экипаж утром на захват Зимнего дворца, на следствии старательно закладывал своих соратников.

В итоге на Сенатской площади было примерно 3000 бунтовщиков и 12 000 нормальных солдат. Части, которые по замыслу заговорщиков, должны были последовательно выступить на стороне восставших, завалившись как доминошные кости, — Измайловский, Семеновский, Егерский и Коннопионерский полки — оказались верными Николаю I.

Рылеев был самым остервенелым приверженцем идеи цареубийства, всем предлагал взять на себя эту роль, зато на допросе, как и Трубецкой, поплыл и давал самые обширные показания, в результате чего с 25 по 30 декабря было арестовано 64 человека, причем подозреваемый арестовывался для дальнейшего выяснения, если на него указывали не менее двух заговорщиков.

За участие в бунте был приговорен к смертной казни и повешен.

6. Князь, «ученый чему-нибудь и как-нибудь» Оболенский Евгений Петрович (1796-1865)

Портрет Оболенского Е.П.

Князь Оболенский был одним из самых активных декабристов. Рос без матери в богатой семье, где позволялись нелепые затеи, рядом с дядей-генералом, «сохранившим много деспотических инстинктов», пропитанных цинизмом Вольтера, знающим иностранные языки.

Будущий декабрист имел наставников – французов-гувернеров в количестве от 16 до 19 человек» (воспоминания Е.А.Сабанеевой). Прошел курс наук в Москве в благородном пансионе немецкого педагога Майора (таких пансионов в начале XIX в. расплодилось огромное количество). Это про него Пушкин написал «мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». Балы для подростков (потом Л.Н.Толстой опишет такой детский утренник в «Войне и мире»), вступление в масонскую ложу, наконец, членство в тайном обществе. Безоговорочно подчинялся воле Пестеля и других заговорщиков, был активным сторонником убийства царя.

Спустя меньше месяца после ареста уже 26 января 1826 Оболенский написал Николаю I покаянное письмо, где называет царя «Отцом милосердным», а себя его «чадом». Поскольку за преступников-декабристов сибиряки неохотно отдавали в жены своих дочерей, этот щеголь-танцор был вынужден в Сибири за большие деньги жениться на горничной, которая была еще и няней при незаконнорожденной дочери другого декабриста — Пущина. Декабристы дорого платили родителям за таких невест. В придачу жена его была еще и некрасива. И это после общения с великосветскими невестами-красавицами, среди которых была Натали Гончарова – будущая супруга А.Пушкина.

Ну да декабристам в Сибири нужна была дешевая хозяйка по дому, любовь тут не причем. Таких жен и детей от них при возвращении из сибирской ссылки декабристы с собой не брали.

Можно представить состояние отца Петра Оболенского, для которого все это было жестоким ударом. Сыночка везут в Сибирь, кстати, весьма комфортно. Оболенский по дороге пишет своему отцу: «Добрейший родитель мой», — далее славословие — и наконец просьба вернуть долг за него богатому подельнику А.Муравьеву 325 руб., 500 рублей — «добрейшему» фельдъегерю (сопровождавшему преступника), и на первое время (!) 1000 рублей. Заканчивает письмо отцу Оболенский перечислением своих непосредственных начальников и просьбой «облегчить посредством знакомства судьбу». Коррупционер.

Вопрос: ну разве не дурак? Дурак-с. Для сравнения: месячная оплата прислуги 3-5 рублей в месяц, 16 кг муки стоили 25 копеек, годовое жалование историка Карамзина 2000 рублей. За что, спрашивается, боролся?

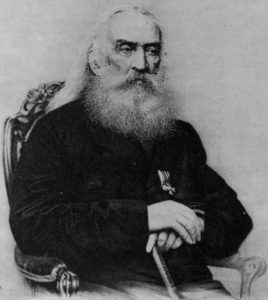

7. Немолодой любитель заглянуть в чужие письма князь С. Г. Волконский (1788-1865)

Фото Волконского С.Г.

Это самый родовитый декабрист, заслуженный герой войны с Наполеоном, не мальчик — в момент бунта ему было почти 40 лет, но бес его попутал. Потому Николай I и назвал его дураком. Организовал «контрразведку» в стане заговорщиков, вскрывая чужие письма.

Сергей Григорьевич Волконский — князь, Рюрикович, генерал-майор, орденоносец, любитель гусарских забав, решивший позабавиться по-крупному вместе с Пестелем, владелец большого числа крепостных, имевший самое высокое покровительство со стороны родственников, признавший, тем не менее, первенство Пестеля, хотя был среди декабристов выше всех по своим регалиям и положению в обществе. Его характеризует какая-то запоздалая страсть к авантюрам (в сорок лет мог бы и повзрослеть). Странная молодость, прошедшая в экстравагантных гусарских выходках-шалостях, закончилась странной старостью, прошедшей в образе не менее экстравагантного обросшего старичка-полевичка. Мягко говоря, полный чудак, его так и воспринимали: чудит человек.

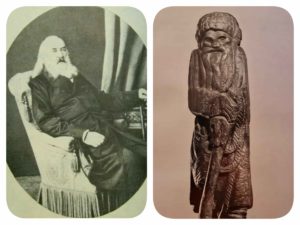

Слева: С.Г.Волконский. Фото. Справа. С.Т.Коненков. Старичок-полевичок. Дерево.

Высокородный князь без колебаний занимался перлюстрацией писем, употребляя поддельную печать полевого аудиториата, выяснял степень осведомлённости властей о заговорщиках, информацией делился с Пестелем. Представьте: князь, орденоносец, читающий чужие письма. Декабрист!

«Лучшим образцом правления страной» Пестель в «Русской Правде» указывал США, склонялся к подобной «правде» и Волконский, вот тебе и «Рюрикович». Во время следствия Волконский долго отпирался от знакомства с подобными идеями своего шефа по тайному обществу (Пестеля), но в конце концов дал весьма многословные письменные показания с огромным количеством орфографических ошибок, что неудивительно, поскольку ему было удобнее и привычнее писать по-французски. Возможно, прикидывался неадекватным, поскольку в мемуарах подобной писанины не допускал. Получил 20 лет каторги, срок этот ему уменьшили до 10 лет. Вернувшись из Сибири, жил в Подмосковье.

Его продвинутая и очень богатая родственница Зинаида Волконская, обиженная вынесенным деверю приговором, приняла демонстративно католичество и эмигрировала в Италию, где «изрыгала брань в адрес властей». Ее увлечение западными ценностями сыграло с княгиней З. Волконской дурную шутку: жизнь она окончила в глубокой бедности, а несметные богатства плавно перетекли в руки иезуитов.

Юная супруга С. Волконского Мария Волконская, дочь генерала Н.Н.Раевского (бои за батарею Раевского – один из славных эпизодов сражения на Бородинском поле) возможно «влипла в историю не по своей воле». Вряд ли ею двигала большая любовь к мужу, но она оставила сына и отправилась в Сибирь прямо из салона Зинаиды Волконской. Все это подчеркивало крайнюю нелояльность к власти.

На каторге у супруга гусарская удаль исчезла, он стал молчалив и задумчив. Приехавшая к нему жена Мария Волконская отмечала расстроенные нервы супруга, чувство религиозного раскаяния, ему разрешили ежедневные встречи с женой, он увлекся огородничеством. В Сибири у супругов родились два ребенка. Но, ходят слухи, что это были дети другого декабриста – от А.Поджио.

Кто-то скажет: «дурак, дурочка» — не слишком ли для таких возвышенных аристократов? Но не случайно небезызвестный герой в «Бриллиантовой руке» рифмовал два слова: «аристократы» и «дегенераты». Именно Николай I, узнавший о роли Волконского в заговоре, о его слежке за другими заговорщиками (вскрывал их письма), назвал его «набитым дураком, лжецом и подлецом».

Все «свободолюбивые протестующие» делятся на тех, кто обманывает и ищет личной выгоды и тех, кого обманывают, кто кроме неприятностей, ничего за свою «борьбу» не получает.

Декабристы мечтали физически уничтожить царскую семью, при большевиках сбылась их мечта – семья последнего императора России Николая II была расстреляна в доме Ипатьева в Екатеринбурге.

Заметим, что Николай I, воспитанием которого не успела позаниматься его бабка любительница Вольтера Екатерина II, шел в некотором смысле по стопам своего отца Павла I, к которому сохранил любовь и уважение. Соответственно, как мог, ограничивал гвардию, в молодежную среду которой вошло в моду гусарство и прочие мерзопакостные забавы («они ж дети»), вплоть до раскачивания трона. Такой офицер мог, например, голым проскакать через весь Петербург. В молодости отменно почудил и С.Г.Волконский.

Образ С.Г.Волконского дополняется весьма импозантным его видом в конце его жизни.

К концу жизни князь окончательно отдалился от своей жены, жившей в Сибири в большом доме. Опростился: водил дружбу преимущественно с крестьянами, летом целыми днями работал в поле, зимой его любимым занятием было посещение базара, где он шокировал знавших его дворян, когда примостившись на облучке крестьянской телеги, вел беседу про хозяйство с каким-нибудь мужичком, жуя краюху хлеба. В своем большом двухэтажном доме, в котором впоследствии помещались губернаторы, он не жил, а преимущественно жил в деревне, изредка приезжая в дом к своей семье, да и во время приездов останавливался не в доме, а во дворе в какой-нибудь комнатке, наполненной всяческой рухлядью и принадлежностями сельского хозяйства, пол в этой комнате был грязный и носил следы грязных сапог. «В салоне жены Волконской нередко появлялся запачканный дегтем или клочками сена на платье и в своей окладистой бороде, надушенной ароматами скотного двора или тому подобными не салонными запахами» (из воспоминаний Н.А.Белоголового).

Симпатичный образ, это не фальшивый Л.Н.Толстой в образе «пахать подано».

После амнистии в 1856 С.Волконский вернулся в Подмосковье, но уже без княжеского титула, писал мемуары, в 1858 ездил за границу, встречался с очередными не очень умными поклонниками либерализма (а то с чего было бы под конец жизни им ударяться в религию, был бы ум — сделали бы это чуть раньше) – Герценом и Огаревым. Однако, в круг общения его входили и славянофилы А.И.Кошелев, А.С.Хомяков, И.С.Аксаков, но затесался сюда и Т.Г.Шевченко, либерал. Умер в 1865.

Мария Волконская конфликтовала со своим отцом генералом Н.Н.Раевским, в ссылке соперничала салонами в Иркутске с другой «женой декабриста» — Екатериной Трубецкой, поссорилась с ней из-за того, что та перекупила дачу Цейдлера, которую хотела приобрести для себя.

Конфликтовала она и со своим мужем, за которым поехала в Сибирь, из-за замужества своей дочери. А с 1859 Волконская поселилась в поместье Воронки в Черниговской области, где и умерла в 1863. Умирала в присутствии декабриста Поджио, а С.Г.Волконского там не было.

Вот так прекрасная и мягкая дворяночка превратилась в «жену декабриста», «неравный брак» со «стариком» Волконским испортил ей жизнь и характер.

А ее братья Раевские презирали Волконского, поскольку считали, что немного надо было иметь благородства, чтобы не жениться на ничего не подозревающей девушке, заведомо зная о своем участии в готовящемся государственном перевороте.

Пукирев. Неравный брак.

8. Красавчик и танцор, поручик Анненков Иван Александрович (1802-1878)

Портрет Анненкова И.А.

За участие в восстании изначально получил пожизненную каторгу, но в 1835 каторгу ему заменили на поселение. Был сторонником «Русской правды» Пестеля, знал и не возражал против планов цареубийства.

Незадолго до бунта в июле 1825, когда заговорщики вовсю в тайных обществах рассуждали о тяжелой доле крепостных, Анненков заложил в Московском опекунском совете 418 крепостных душ за 83 600 рублей (по 200 рублей за душу). В это же время он легко и просто мог отсутствовать на службе в течение пяти месяцев, уехав в Пензу за «ремонтом лошадей». От балов и любовных похождений видимо и задурил.

Нелепый танцор так ничего и не понял. Уже вернувшись в Петербург из ссылки, он, стоя у гробницы Николая I в Петропавловской крепости через тридцать лет, нюхнул щепотку табака и равнодушно произнес: «Хотел меня сгноить, а гниешь прежде меня». Не тронуло его, что работавший как раб на галерах Николай умер из-за невзгод, связанных с неудачами в Крымской войне.

Мать любила своего сыночка-красавчика, к 1824 году он наделал долгов на 24 000 рублей, а когда на дуэли убили его брата Григория, мать сказала: «Ничего, Ивану больше достанется».

Справка. Мать его Анна Ивановна Анненкова жила в богатейшем доме, где было бесконечно много комнат, 150 слуг, придирчивая и требовавшая делать все по первому ее капризу. В официантской у нее сидело 12 официантов, на кухне – 14 поваров. Она была неповоротлива и в комнате, где она находилась все время, на возвышении под балдахином стояла ее кровать (никогда не употребляла постельного белья и одеяла), шум не выносила, лакеи ходили в чулках без обуви. Вокруг кровати было 6 ваз из великолепного мрамора самой тонкой работы, в них горели лампы. Во время туалета одна девушка ее одевала, а шесть других стояли, на каждой был надет предмет туалета. Дело в том, что Анна Ивановна ничего не одевала, если это не было согрето телом девушки, для этого выбирались красивые девушки 16 – 20 лет, после 20 лет их назначали на другие должности. Место в карете, где предстояло ехать матери будущего декабриста, должна была полчаса греть специально для этого содержащаяся толстозадая немка. Во время сна Анна Ивановна прилегала на кушетку и при ней должны были находиться 40 избранных девушек, поочередно сидевших всю ночь, — они должны были непременно говорить шепотом, иначе Анне Ивановне не спалось. Платьев у нее было 5000, два сундука были наполнены кружевами стоимостью 100 000 рублей.

Анна Ивановна была единственной избалованной дочкой И.В.Якобия, наместника всей Сибири при Екатерине II. В конце концов от такой жизни, где все и много воровали вокруг нее, все имения были заложены, а огромный дом и дача — проданы.

Справка. Советские фантасты изобразили декабристов героями, сняли известный фильм «Звезда пленительного счастья» (1975, Косталевский в главной роли), где жена декабриста последовала за мужем в Сибирь. Прототипом мужа был И.А.Анненков, прототипом жены была французская модистка (работала в бутике) Полина Гебль, уехавшая в Россию на ловлю счастья и женихов. Уж больно крутое наследство было у мужа, как было не последовать в Сибирь. Когда мать декабриста Анна Ивановна еще до декабрьской заварухи узнала от сына, что у него будет ребенок от этой модистки, сказала: «Раньше только я знала, что ты дурак, а теперь это будет знать вся Москва». Долги сына то оплачивала, то артачилась, сын куролесил, но боялся, что его лишат наследства.

«Звезда пленительного счастья» — советский фильм о декабристах, одной из сюжетных линий которого были романтические отношения Анненкова и француженки Полины Гёбль.

«Тащи еще кого-нибудь из детской! Рука разошлась»

(Так кричала дочь Анненковых, когда наказывала детей. Из воспоминаний)

Невенчанная жена И.А.Анненкова — красотка Полина Гёбль — была модисткой французского магазина Дюманси в Москве. В детстве любила Наполеона, в 1823 приехала из Франции в Россию, где занялась модным бизнесом. Она была хорошо осведомлена о ситуации, выраженной в стишке Грибоедова «Там женятся и дарят нас родством с искусницами модных лавок».

Она встретилась с Анненковым, возможно на ярмарке в Пензе, во время той самой пятимесячной отлучки кавалергарда летом 1825. Молодые поехали по деревням, принадлежащим Анненкову. Особенно ей запомнилась в селе Петине в Симбирской губернии пыльная куча в одной из комнат барского дома, где оказалась серебряная посуда весом 60 пудов. А не поехала бы в Россию — не довелось бы ей увидеть тонну серебра в одной куче! Но всем владела его мать.

Будучи тем не менее французской дворянкой и весьма практичной дамой, впоследствии Полина Гёбль не разделала революционные настроения декабристов, ненавидела революцию, но увиденные материальные блага сделали из нее преданную «жену декабриста», понимавшую, что жить можно не только в Париже или Петербурге.

Судя по количеству детей, была, наверное, и любовь, все-таки пара была импозантной, хотя заключенный в итоге брак был типичным мезальянсом. В России Полина Гёбль стала называться Прасковьей Егоровной, но русский язык так и не выучила до самой смерти (да и зачем, если ее и так кто нужно понимал), рожала 18 раз, шестеро детей дожили до взрослого возраста (делайте прививки).

Потом она проявила большое упорство, чтобы организовать личную встречу с царем. Эту личную встречу в чрезвычайно романтическом флере описали потомки Анненкова, — короче, царь разрешил последовать «гражданской жене» в Сибирь, хотя такая форма «брака» тогда не существовала, впрочем, как и сейчас.

Когда открылось наследство, Полина Гёбль (она же Прасковья Егоровна) боролась за материальные блага с родственниками мужа, писала на имя Императора письма с просьбой «протянуть руку помощи иностранке, беззащитной и без всякой поддержки», а заодно узаконить первенца (дочь), позволить носить той фамилию Анненковых. К дележу наследства в 1842 подключились родственники Якоби (отца матери Анненкова), и хотя «мать декабриста» Анна Ивановна со своими девушками сильно истощила свое состояние, но все ж еще оставалось 2300 ревизских душ в разных губерниях (одна душа 200 рублей, итого 460 000 рублей, солдату, получающему 5 рублей в год, надо служить за такую сумму 90 000 лет). «Жена декабриста» это понимала.

Единственная из декабристских жен, Полина Гёбль в Сибири не раскисла, а активно налаживала быт в ссылке, поскольку в жизни как-никак поработала, хотя и модисткой.

Первым делом по прибытии мужа в Читу на «каторгу», она угостила как следует кузнеца и тот за угощение вместо казенных тяжелых оков сделал новые, легкие и более длинные, поскольку роста ее любимый был высокого. Кандалы сняли со всех декабристов уже в 1828.

Вторым делом она сравнила местного надзирателя капитана с Наполеоном. Он так был растроган признанием француженки, что приводил к ней Ивана Александровича на полчаса раньше, а уводил на полчаса позже, чем к другим декабристам.

Справка (о «дочери и зяте декабриста»). Первая дочь Анненкова и Полины Гёбль, за которую с такой мольбой она просила царя, Александра Ивановна Анненкова, 1826 года рождения, воспитывалась у матери Анненкова — вышеописанной Анны Ивановны. Эта «дочь декабриста» вышла замуж за некого Теплова. «Дочь декабриста» и ее супруг образовали типичную крепостническую помещичью семью. Родили 4 сыновей и 9 дочерей.

«Зять декабриста», отец этой кучи детишек, помещик Теплов не мог их запомнить по именам и обращаясь к какой-нибудь дочери говорил: «Девочка, девочка, подойти-ка сюда, как тебя зовут?».

«Дочь декабриста» Теплова (по мужу) характером пошла в свою деспотичную бабку: случалось, что, выпоров кого-нибудь из провинившихся детей, она кричала своему старшему сыну: «Тащи еще кого-нибудь из детской! Рука разошлась!».

О чем думали жены декабристов в ссылке. Цитата про изобретательную «жену декабриста» Анненкову (Полину Гёбль) из воспоминаний М.М.Попова, которая приводится в книге «Белые пятна красного цвета» на стр. 152, т.2:

«Большая часть арестантов Петровского острога были холосты, все люди молодые, в которых пылала кровь, требуя женщин. Жены долго думали, как помочь этому горю. Анненкова наняла здоровую девку, подкупила водовоза, который поставлял воду в острог, подкупила часовых. Под вечер девку посадили в пустую бочку, часовой растворил ворота острога, и, выпущенная на двор, проведена была в арестантские комнаты. Голодные декабристы, до 30 человек, натешились и едва не уморили девку… Анненковой и после этого несколько раз удалось повторить эту проделку… Сколько было благодарностей от арестантов!».

9. Флюгер, корнет, князь Александр Иванович Одоевский (1802-1839)

Портрет Одоевского А.И.

«…Из искры возгорится пламя…»

(Из стихотворения декабриста Одоевского «Струн вещих пламенные звуки…» в ответ на послание в Сибирь «Во глубине сибирских руд» Пушкина)

«Они (жены декабристов) поехали к мужьям потому только, что их обветшалые прелести никому не были нужны»

(Тоже Одоевский. Воспоминания деятелей тайных обществ 1820-ых годов, т. 2, 1933, стр. 349)

Князь жил в доме Булатова на Исаакиевской площади.

Везде пишут, что Одоевский русский поэт, но в Петропавловской крепости он не перестукивался с коллегами по бунту (по количеству ударов определялся номер буквы в алфавите), потому что не знал русского алфавита. Его «творчество» — 60 стихотворений, которые никто не слышал, разве что строчку из его ответа на послание Пушкина «В Сибирь» (см. эпиграф). И только флюгер мог провернуться столько раз за столь короткий промежуток времени:

…К мечам рванулись наши руки,

Но лишь оковы обрели.

Не будь покоен, бард! – цепями,

Своей судьбой гордимся мы,

И за затворами тюрьмы

В душе смеемся над царями.

Наш скорбный труд не пропадет,

Из искры возгорится пламя и т.д. и т.п.

Что-то путает Одоевский: работать декабристы генетически не умели, сам он служил в элитном полку и охранял Зимний дворец, как выяснилось, от самого себя.

С тех пор, займется ли заря,

Молю я солнышко-царя

И нашу светлую царицу:

Меня, о солнце, воскреси,

И дай мне на святой Руси

Увидеть хоть одну денницу!

Мораль: видимо, не здоров был.

Конец активной фазы следствия

Забегая вперед, процитируем сосланного декабриста И.Д.Якушкина про те самые «кандалы»:

«Первое время, без привычки, очень трудно было чем-нибудь пристально заниматься, почти беспрестанно слышались звуки желез; случалось углубиться в чтение, а иногда, получившим письма от своих, унестись мыслью далеко от Читы, и вдруг распахнется дверь, и молодежь с топотом влетит в комнату, танцуя мазурку и гремя цепями»

(И.Д.Якушкин «Наша жизнь в Сибири»).

Он же вспоминал, что, когда стало тепло, дважды в день их водили по 15 человек купаться в притоке реки Читы, на время купания кандалы снимали. Чуть позже стали купаться по три раза в день и уже в большой реке. В 1828 кандалы с 81 заключенного в Чите вообще сняли. Работы у «узников» не было, да и то, что им давали делать, они в итоге портили или нанимали других, но об этом в другой статье. Они были хорошими танцорами, никудышными работниками и циниками.

Наиболее запятнали себя в бунте кавалергарды, то есть служащие элитного кавалерийского гвардейского полка, на который как раз и были возложены представительские и охранные функции.

Однако, в день казни Пестеля и Бестужева-Рюмина 13 июня 1826 кавалергарды-офицеры устроили на Елагинском острове Петербурга праздник и фейерверк в честь шефа своего полка – новой Императрицы Александры Федоровны. Это значило, что у России тогда оставался запас прочности.

Справка. Ю.М.Лотман еще в советские времена написал статью «Декабрист в повседневной жизни». В общем, ничего неожиданного, материалами следственной комиссии и не пахнет.

Лотман считает, что начитавшиеся, наболтавшиеся и углубившиеся в романтику римско-французского толка про свободолюбивых героев будущие декабристы стали отрицательно относиться как к России, так и к «хамам», то есть не разделявшим их взглядов россиянам (это словечко принадлежит Н.И.Тургеневу, не писателю, а декабристу).

Такие гордые, обособленные, они и к картам, и балам стали относиться презрительно — до такой степени, что княгиня-бабушка в «Горе от ума» вынуждена была констатировать: «Танцовщики ужасно стали редки». Но на балы продолжали таскаться. Показным образом на балах не снимали шпаги дабы «танцелюбивые» дамы на них не могли рассчитывать. Вопрос: а не могли ли они не выпячиваться и посидеть дома, коли танцевать не хочется? Но нет: надо было отличиться в свете и эпатировать окружающих, о чем много пишет Лотман.

Вот, например, будущий декабрист Лунин перед старшими чинами полез купаться в полной форме, и все ради того, чтобы превзойти Корочарова, отдавшего честь тем же старшим чинам в голом виде. Мистификаторы и шутники — Л.Н.Толстой в романе «Война и мир» описал подобное поведение, когда Пьер с Долоховым устраивали дикие выходки.

Когда-то ценилась странная платоническая любовь у странных древних, а вот и юные будущие декабристы страшно дружили мужской дружбой. Как пишет Лотман, «пламенный в дружбе Рылеев, по беспристрастному воспоминанию его наемного служителя из крепостных Агапа Иванова, «казался холоден к семье, не любил, чтоб его отрывали от занятий». Перверсия какая-то.

На все это безумие от избытка сил, денег, времени и крепостных накладывалась удивительная сеть родственных связей, то есть еще один «коллектив», от чего декабристы окончательно потеряли берега.

Как истинный советский историк быта, Лотман неожиданно для всех обнаружил «необыкновенную легкость, с которой ссыльным декабристам давалось вхождение в народную среду», а ведь это не давалось ни Достоевскому, ни разночинцам-петрашевцам, которые выступили уже после декабристов.

Это поистине смешно: сыто и беспечно жили в ссылке декабристы, у них денег было много, а работы не было – потому и «сроднились с народом», хотя ни прижитых от простых крестьянок детей, ни самих жен-крестьянок они в 1856 в европейскую часть России не взяли, видно сказалась-таки сословная спесь. А пример С.Г.Волконского, перевоплотившегося внешне в крестьянина, просто смешон: не случайно его жена М.Волконская говорила, что «муж бывает ей несносен» (по воспоминаниям генерала Н.Н.Раевского).

А потащилась она за нелюбимым мужем, потому что жены офицеров привыкли ездить в обозе за своими мужьями даже на войну, хотела вслед за знаменитой родственницей Зинаидой Волконской показать свою оппозиционность царю и режиму.