Что было в гробе господнем

Археологи: Гроб Господень оказался неповрежденным

Иерусалим, 2 ноября 2016 г.

Археологи, исследовавшие святыню храма Гроба Господня в Иерусалиме после того, как с нее впервые за 450 лет была снята закрывающая ее мраморная плита, установили, что погребальное Ложе Христа сохранилось неповрежденным. Об этом сообщил в понедельник журнал National Geographic.

Плита с Гроба Господня в Старом Иерусалиме была снята 26 октября (впервые за 450 лет). Специалисты Национального технического университета Афин при поддержке израильских и армянских археологов проводили исследовательские работы в Кувуклии в течение последующих 60 часов.

Гроб Господень — высеченная в природной скале гробница периода Второго Храма, в которой находится каменное погребальное ложе (200 на 80 см, высота от пола 60 см). Нынешнее помещение, как и прежнюю пещеру, разрушенную в 1009 году, называют Святым Гробом. Это помещение, устроенное в Кувуклии, символизирует пещеру, в которой было погребено Тело Христа. До наших дней сохранились лишь само ложе, часть стен пещеры и часть входа. К середине XVI века ложе было сильно повреждено паломниками, старавшимися отколоть частицу реликвии. Чтобы предотвратить эти попытки,оно было закрыто плитой белого мрамора в 1555 году.

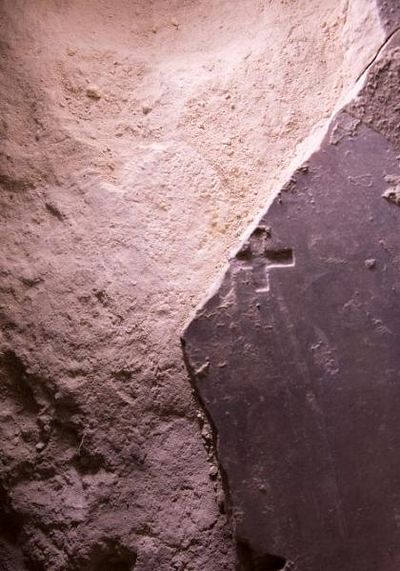

Когда ученые сняли с гроба мраморную облицовку и слой каменных обломков, то увидели под ними другую мраморную плиту с крестом, вырезанным на ее поверхности. Историки предполагают, что она была сделана во время Крестовых походов.

Само же погребальное ложе оказалось абсолютно нетронутым, несмотря на то, что стены пещеры, в которой оно находилось, были разрушены вместе с первоначальным зданием храма Гроба Господня в XI веке.

Затем археологи подняли плиту на поверхность, чтобы очистить и оцифровать ее перед повторной установкой. «Это абсолютно поразительно. У меня дрожат колени, потому что я не ожидал этого…Мы не можем со стопроцентной уверенностью говорить, но, на первый взгляд, есть явные доказательства того, что гробница не пострадала за все это время. Ведь этим вопросом ученые и историки задавались в течение многих десятилетий», — сказал археолог Фредрик Хиберт в интервью журналу.

Кроме того, археологи подтвердили наличие известняка в стенах пещеры внутри Кувуклии, а также сделали небольшое окошко, чтобы верующие могли увидеть святыню впервые за несколько веков.

В Евангелиях, напомним, сообщается, что Иисус был похоронен за пределами Иерусалима, недалеко от места его распятия на Голгофе. Через несколько лет после погребения были значительно расширены границы Иерусалима так, что Голгофа и близлежащая гробница оказались в пределах города.

В IV веке святая равноапостольная царица Елена приказала начать раскопки на Голгофе. В результате был найден крест, на котором был распят Иисус. Царица распорядилась основать на этом месте Храм Гроба Господня.

Как находка внутри Гроба Господня стала настоящей сенсацией

Согласно четырем Евангелиям, Иисус Христос был похоронен в пещере не горе Голгофе, неподалеку от места своего распятия. Христиане верят, что спустя три дня Иисус воскрес из мертвых и вознесся. Эту информацию ученые проверить, разумеется, не могут. Однако прямых доказательств того, что человек, известный как Иисус из Назарета, был распят представителями римской администрации Иудеи и похоронен после распятия, не существует, поэтому историки допускают, что Гроб Господень мог быть реальным местом погребения Иисуса.

Долгую историю гроба Господня и сложно устроенного Храма, воздвигнутого в разные века христианскими правителями, мы уже рассказывали. Повторим коротко: все началось со святой Елены, которая в IV веке пришла на Голгофу и обнаружила пещеру с погребальным ложем (по некоторым источникам, на этом месте уже стоял храм, заложенный римским императором Адрианом во II веке). В 1555 году (а возможно, и раньше) ложе накрыли мраморной плитой — как считается, для защиты от любителей сувениров. С тех пор никто не поднимал плиту, и к XXI веку у историков появилось огромное желание выяснить, что находится внутри.

Главный вопрос, который ставили перед собой археологи, звучал так: почему Святая Елена решила, что она нашла место захоронения Иисуса из Назарета? На раскопки ученым было выделено 60 часов, и вот что удалось выяснить.

Православная Жизнь

Храм Гроба Господня (Храм Воскресения Христова) – иерусалимский храм, расположенный на месте распятия, погребения и воскресения Иисуса Христа. Ежегодно в субботу, накануне православной Пасхи, в храме на Гроб Господень сходит Благодатный огонь.

История

Место распятия, погребения и воскресения Иисуса Христа почиталось ранними христианами, даже тогда, когда Иерусалим подвергся полному разрушению римлянами в 70 г.

При императоре Адриане в 135 г. на месте Голгофы были построены форум и капитолий со святилищами Венеры и Юпитера.

Во времена императора Константина Великого и его матери св. Елены христианство стало государственной религией.

В 325 г. св. Елена в почти 80-летнем возрасте совершила паломничество в Святую землю после сновидения «в котором ей повелевалось отправиться в Иерусалим и вывести на свет божественный места, закрытые нечестивыми».

По указанию св. Елены и под руководством епископа Макария Иерусалимского были проведены раскопки и обнаружена пещера, в которой по преданию был погребён Иисус Христос, также были обретены Животворящий Крест, четыре гвоздя и титло INRI (аббревиатура фразы «Иисус Назарянин, Царь Иудейский»).

На месте находок св. Елена заложила первый Храм Гроба Господня.

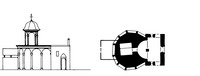

Монументальный комплекс Храма Гроба Господня включал ротонду, называемую Анастасис (Воскресение), с Гробом Господнем, базилику (Мартириум) обращенную алтарем в сторону Анастасиса и сад Иосифа Аримафейского, где находилась Голгофа.

Храм Гроба Господня был торжественно освящен 13 сентября 335 г. в присутствии императора Константина Великого и представителей духовенства из разных стран.

В 614 г. часть строений Храма Гроба Господня была повреждена огнем во время штурма Иерусалима войсками персидского царя Хосрова, который захватил св. Крест.

В последующие годы Храм был восстановлен на средства императора Ираклия и жены царя Хозрова, христианки Марии.

В 629 г. византийский император Ираклий отвоевал Иерусалим и восстановил св. Крест.

В 636 г. Иерусалим захватил халиф Умар ибн Хаттаб, однако богослужения в Храме Гроба Господня не прерывались, что подтверждалось грамотой, выданной халифом Иерусалимскому патриарху.

В сентябре 1009 г. фатимидский халиф Аль-Хаким би-Амр Алла под влиянием наветов против христиан приказал разрушить Храм, в результате чего была повреждена базилика и уничтожена гробница, которую нашли при Константине.

В 1048 г. Храм Гроба Господня был вновь отстроен императором Константином Мономахом, но по своему масштабу и великолепию этой постройке было далеко до предшествующего Храма.

В конце XII в. крестоносцы перестроили Храм в романском стиле и объединили под одной кровлей все святые места. Были восстановлены опоры ротонды, которые местная традиция и сейчас называет «столпами Елены».

Были также возведены новые сооружения: пятиярусная колокольня и Католикон, примкнувшие с востока к ротонде.

После захвата Иерусалима Саладином в 1187 г. Храм Гроба Господня не пострадал, а христианским паломникам было разрешено его посещение в соответствии с договором между Саладином и Ричардом Львиное Сердце.

Храм Гроба Господня был частично поврежден во время землетрясения 1545 г.

В 1808 г. в Храме вспыхнул пожар, уничтоживший деревянный шатер над Анастасисом и повредивший Кувуклию. Причина пожара осталась предметом спора различных христианских конфессий, обвинявших друг друга в захвате святыни.

В 1860-х гг. был сооружён полусферический купол над ротондой, наподобие Анастасиса времен Константина Великого.

В результате землетрясения 1927 г. были повреждены Кувуклия и купол Католикона. Кувуклия была укреплена снаружи с боков стальными балками и стяжками, а купол восстановили и украсили ликами Иисуса Христа и святых.

В таком виде здание существует и сейчас.

Структура и современный статус

Современный храм Гроба Господня — архитектурный комплекс, включающий Голгофу с местом Распятия, ротонду (сооружение с куполом, под которым непосредственно расположена Кувуклия), Кафоликон (кафедральный собор Иерусалимской православной Церкви), подземный храм Обретения Животворящего Креста, храм святой равноапостольной Елены и несколько приделов. На территории Храма Гроба Господня расположено несколько монастырей, ряд вспомогательных помещений, галерей и т. п.

Храм разделен между шестью конфессиями христианской церкви: греко-православной, католической, армянской, коптской, сирийской и эфиопской, каждой из которых выделены свои приделы и часы для молитв. Так, церковь францисканцев и Алтарь гвоздей принадлежат католическому ордену св. Франциска, храм равноапостольной Елены и придел «Три Марии» — Армянской апостольской церкви, могила св. Иосифа Аримафейского, алтарь на западной части Кувуклии — Коптской церкви. Голгофа, Кафоликон принадлежат Иерусалимской Православной Церкви. Кувуклия находится в совместном пользовании различных конфессий — литургию на Гробе Господнем друг за другом служат православные (с 23 до 3 часов ночи), армяне (с 3 до 6 часова утра), затем католики (с 6 часов утра до 9).

Нередко такое деление служит причиной конфликтов между представителями различных конфессий. Чтобы не было никаких недоразумений между различными конфессиями, ключи от храма с 1192 г. хранятся в арабско-мусульманской семье Joudeh, причем право отпирать и запирать дверь принадлежит другой мусульманской семье Нусейбе. Эти права на протяжении веков передаются в обеих семьях от отца к сыну.

Устройство храма

Главный вход

Колонна Святого Огня

Колонна Святого Огня – одна из мраморных коринфских колонн, оформляющих портал слева. Она была чудесно расколота почти наполовину в Великую субботу 1634 года. В связи с возникшими тогда спорами о пасхалии (православные праздновали в тот год Пасху 6 апреля, на неделю раньше, чем армяне-антихалкидониты) османские власти по настоянию армянского наместника заперли храм, не допустив православных на службу Святого Огня. По молитве православных верующих, собравшихся у закрытых дверей во главе с митрополитом Вифлеемским Парфением и архиепископом Газским Афанасием (патриарха Феофана IV в то время не было в Иерусалиме), из налетевшей грозовой тучи ударила молния и из трещины расколовшейся колонны явился Святой Огонь.

В правом, северо-восточном углу двора наружная лестница ведет к небольшой часовне, служившей вестибюлем Голгофского придела. Ныне она называется часовней Богоматери Скорбящей или «часовней франков», иногда упоминается как часовня Совлечения риз в воспоминание о том, как римские солдаты делили между собой одежды Распятого. Под римо-католическим приделом, на 1-м этаже, отдельный вход ведет в православный парекклисион преподобной Марии Египетской.

Камень помазания

Свидетельств о том, на каком именно месте тело Господа было приготовлено к погребению, до нас не дошло. Но уже с V века в последовании Великой пятницы выделяется чин Погребения плащаницы. В храме он совершается следующим образом: покрытую лепестками роз плащаницу 6 архиереев переносят с Голгофы на Камень помазания; после литии у Камня плащаницу торжественно с троекратной литанией вокруг Кувуклии переносят и полагают на Тридневное ложе, затем уносят в алтарь кафоликона.

Кувуклия

Пещера Гроба Господня

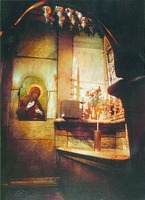

Пещера Гроба Господня – небольшая камера, почти наполовину занятая справа каменным ложем, покрытым мраморной плитой-трансенной. Плита появилась в Кувуклии в 1555 году. Максим Симеос, последним видевший в 1810 году каменное ложе Спасителя без закрывающей его плиты, свидетельствовал, что оно было сильно повреждено неразумной ревностью бесчисленных «боголюбцев», норовивших отломить, откусить, любой ценой унести с собой частицу святыни. В западной части плиты от усердия богомольцев образовалось заметное углубление. На мраморной полке, идущей по сторонам Тридневного ложа, помещены 3 иконы Воскресения (от каждого из христианских исповеданий). Ктиторская надпись над дверью называет создателя Кувуклии – греческого архитектора Н. Комниноса, замученного турками в Константинополе на Пасху 1821 года.

Часовня Главы

В западной части к кувуклии пристроена часовня Главы, принадлежащая Коптской церкви. По преданию, здесь («у главы») сидел второй ангел (Ин 20, 12). С византийских времен на этом месте существовал небольшой престол. Крестоносцы называли часовню «кавет» (на нормандском диалекте «голова»), поскольку она находилась в головной части Кувуклии. По армянским источникам, часовня сооружена царем Киликийской Армении Этумом II в 1300 году. Впоследствии армяне отдали этот придел коптам, получив взамен один из монастырей в Египте. В 1810 году православные греки реконструировали Кувуклию без коптской часовни, восстановленной 30 годами позже по указанию правившего тогда Палестиной Ибрагим-паши, сына египетского хедива Мухаммада Али. Коптские монахи приводят легенду о том, что при перестройке кувуклии в 1810 году ниша Святого ложа была усечена в западной части, так что место, где покоилась глава Спасителя, оказалось в часовне коптов.

Триумфальная арка

Невысоким, в одну ступеньку, подиумом Кувуклия соединена с Триумфальной аркой (или Аркой Мономаха, названной в память о восстанавливавшем в 1048 году храм Восточно-Римском императоре Константине IX Мономахе) и открывающимся за ней храмом Воскресения. Перемычка под аркой содержит со стороны кафоликона надпись на греческом: «Радуйся, Сионе, святая Матерь Церквей Божиих!» В проходе арки устроены слева и справа небольшие балконы, обращенные в сторону Кувуклии, на которых до 1917 года размещались при торжественных богослужениях консулы и другие почетные представители главных православных держав – России и Греции.

Храм Воскресения Господня (Кафоликон)

Подземные храмы

Голгофа

Православный престол, высотой в метр, выполнен из розового мрамора; под престолом находится отверстие, в которое был водружен Крест Распятия. Поверхность скалы скрыта мраморным полом, лишь справа и слева от престола в застекленных проемах можно видеть серый камень самой Голгофы и трещину, прошедшую через всю скалу в результате землетрясения в момент смерти Спасителя (Мф 27, 51).

Южный придел церкви Голгофы – Пригвождения ко Кресту – принадлежит римо-католикам-францисканцам. Он приобрел современный вид в результате реставрации в конце 1930-х годов по проекту А. Барлуцци, после землетрясения 1927 года. От мозаик времени крестоносцев сохранился лишь фрагмент композиции «Вознесение Христово» на своде центральной арки. Серебряный алтарь (мастер Д. Портиджани из монастыря Сан-Марко во Флоренции) был пожертвован в храм в 1588 году великим герцогом Тосканским Фердинандо Медичи. Считается, что алтарь поставлен на месте, где прибивали ко Кресту руки и ноги Спасителя. Первоначально он предназначался для Камня помазания, чем объясняется его вытянутая форма, однако из-за трений между конфессиями францисканцы вынуждены были поставить его в приделе церкви Голгофы.

Под аркой, отделяющей римо-католическую часть Голгофы от православной, находится римо-католический алтарь «Stabat Mater» (по первым словам молитвы итальянского поэта-францисканца XIV века Якопоне да Тоди). За престолом помещено скульптурное изображение Пресвятой Девы с мечом в груди в соответствии с предсказанием Симеона Богоприимца (Лк 2, 35) (скульптура пожертвована португальской королевой Марией I Браганца и доставлена в Иерусалим из Лиссабона в 1778).

Под скалой Распятия расположен придел Адамовой главы, иначе известный как придел Мелхиседека, по преданию совершившего здесь погребение главы прародителя рода человеческого. Отсюда видна расселина в Голгофе шириной около 15 см.

Из этого придела дверь справа ведет в кабинет-келью епитропа храма (бывший придел святого Иоанна Предтечи), откуда можно пройти в православную ризницу, где хранится крест-реликварий с частицей Животворящего Древа и множество частиц мощей святых.

ГРОБ ГОСПОДЕНЬ

гробница в Иерусалиме вблизи Голгофы, где было положено тело Иисуса Христа после распятия; величайшая из святынь христианства, свидетельство и символ чуда Воскресения Христова.

Т. о., из Евангелий следует, что Г. Г. находился вне города, среди садов, недалеко от места Распятия; эта гробница была собственностью, но там еще не было захоронений богатого человека. Г. Г. был вырублен в скале и закрыт большим камнем, к-рый можно было подкатить (придвинуть?) к входу; чтобы заглянуть внутрь гробницы, нужно было наклониться (проем был низким); внутри могли разместиться не менее 5 чел.

Историческая топография

Большинство ученых полагают, что иного места в Иерусалиме и его окрестностях, к-рое с такими же основаниями может быть отождествлено с Г. Г., нет, как нет и причин отвергать его аутентичность.

Место погребения Иисуса Христа и данные археологии

История изучения

С XIX в. конструкция и история Г. Г. и воздвигнутой над ним часовни (Кувуклии, от греч. κουβούκλειον, или эдикулы, от лат. aedicula) вызывали особый интерес ученых. Первую, раннехрист. Кувуклию реконструировали, опираясь на текст Евангелия и графические изображения XVII-XIX вв. Среди работ XIX в. наиболее обоснованными были реконструкция Р. Уиллиса, зарисовки Дж. Дж. Скоулза, разрезы Э. Пьеротти и крупномасштабный план К. Шика, изданный в России. Обширный раздел был посвящен Г. Г. в кн. Ш. М. де Вогюэ «Церкви Святой Земли». В рус. археологической лит-ре наиболее важен анализ А. А. Олесницкого (подробнее об истории изучения см. в ст. Гроба Господня (Воскресения Христова) храм в Иерусалиме).

Архитектурная история

30-е гг. I в. – 325/6 г.

325/6–1009 гг.

Для сохранения и прославления Голгофы, Г. Г. и Животворящего Креста Господня в Иерусалиме по повелению имп. Константина был воздвигнут комплекс зданий, включавший Анастасис (ротонду Воскресения), Мартирий (базилику) и отдельное святилище на Голгофе. Освящение состоялось 17 сент. 335 г.

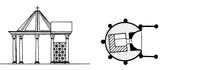

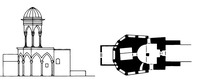

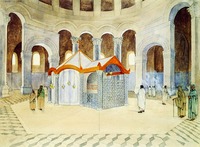

Часть скалы с Г. Г. была отделена от массива и дополнительно архитектурно оформлена. Согласно Евсевию, первое оформление Г. Г. с «колоннами и множеством орнаментов» было создано при имп. Константине, к-рый превратил «почитаемую пещеру в сверкающее украшение». Так возникла 1-я Кувуклия, состоявшая из 2 частей: 4-колонного портика на подиуме под 2-скатной кровлей и округло или многогранно отесанной скалы, облицованной мрамором, с 5 приставными ордерными колоннами. Верх был надстроен монолитным шатром и увенчан крестом. Вся композиция помещалась в центре гигантской ротонды, строительство к-рой завершилось к сер. IV в.

Перекрытие ротонды пострадало при пожарах в 614 и 966 гг., а также при землетрясении в нач. IX в. Кувуклия была полностью разрушена в 1009 г. Облик раннего оформления Г. Г. донесли описания паломников и многочисленные изображения на евлогиях сиро-палестинского происхождения, встречаемые на широком круге изделий. Первоначальное оформление Г. Г. во многом повлияло на христ. иконографию и архитектуру, его продолжали воспроизводить и после того, как Кувуклия этого периода перестала существовать.

1009–1555 гг.

В 1009 г. фатимидский халиф аль-Хаким приказал разрушить храм Воскресения Христова. Значительная часть храма была разобрана и более не восстанавливалась, особенно пострадал Г. Г.

Однако полностью снести Г. Г. не удалось. Внешняя стена ротонды Воскресения Христова устояла до внутренних и внешних карнизов почти по всему кольцу, а кладка перекрытий, обрушившись в храм, сохранила нижние части его стен и Г. Г. (особенно зап. половину и погребальную скамью). Бенедиктинский хронист Радульф Глабер (XI в.) сообщает, что подручные аль-Хакима применяли железные молоты, но не смогли разломать гробницу; хронист Адемар Шабанский (нач. XI в.) приводит свидетельство Рауля де Куэ, еп. Перигё, к-рый вернулся из паломничества в 1010 г.: «Когда они убедились, что никаким образом не могут разрушить гробницу до основания, они попробовали устроить большой костер, но она, подобно адаманту, не покачнулась и осталась нетронутой».

Новое архитектурное оформление Г. Г. заняло почти столетие. Оно началось в 1012 г. по инициативе бедуинского эмира Муфарриджа ибн аль-Джарра; с 1014 по 1023/24 г. работы шли под рук. матери халифа аль-Хакима, христианки Марии. В 20-30-х гг. XI в. множество монахов (в т. ч. аббаты, епископы, греч. мон. Симеон) и светских лиц (группа знатных паломников во главе с гр. Ангулемским Вильгельмом IV Тайллефером) наблюдали в Г. Г. схождение Св. Огня.

Важнейший этап реставрации храма Гроба Господня связан с императорами Византии: его восстановление было отмечено в мирном договоре 1035-1038 гг. между визант. императорами и Фатимидами. Согласно историку крестовых походов архиеп. Вильгельму Тирскому (30-е гг. XII в.- ок. 1186), главные средства поступили от имп. Константина IX Мономаха (1042-1055). Работы были окончены к 1048 г. Завершение реконструкции к этому времени подтверждает Насир Хосров, к-рый видел храм Гроба Господня весной 1047 г.

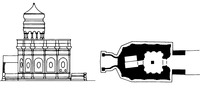

Эдикула эпохи крестоносцев состояла из 2 главных частей: западной, 6-угольной в плане с погребальной камерой, и восточной, размером 3,4×3,9 кв. м. Основные элементы конструкции были повторены в 1555 и 1809/10 гг.: закрытая вост. часовня (придел Ангела), примыкающая к многогранному зап. объему; часовня у зап. конца эдикулы (копт. часовня); купол на опорах над погребальной камерой, венчающий зап. часть; скамьи, фланкирующие проход к двери Г. Г.

Движение паломников было организовано так, чтобы потоки не пересекались (входили через сев. двери портика и выходили через южные). Время сооружения скамей, фланкирующих вход в часовню Ангела, неизвестно; вероятно, их поставили мусульмане после закрытия сев. и юж. дверей эдикулы (они хранили ключи с 1187 до XIV-XV вв.). Впервые изображения скамей появились в кон. XV в.

Часовню с алтарем у зап. части эдикулы одним из первых упомянул в 1102-1103 гг. паломник Теодерик, к-рый писал, что «в головах гробницы, к западу, имеется алтарь, окруженный железными стенами, дверями и замками, ажурной решеткой из кедра, украшенной различными изображениями, и крышей из такого же материала, украшенной подобным же образом выше стен. Вокруг железной стены идет надпись, содержащая. стихи». В 1537-1539 гг. часовня перешла от францисканцев к коптам и, возможно, была ими реконструирована. Архитектура существующей часовни точно отвечает описанию XII в., сделанному Теодериком.

Основной период оформления эдикулы крестоносцами приходится на 60-80-е гг. XII в.: не позже 1170 г. над низким входом в погребальную камеру появились мозаики «Положение во гроб» и «Жены-мироносицы», а стены внутри и снаружи украсили лат. надписи на часовне Ангела (на погребальной камере и в алтаре, против зап. конца эдикулы, их было не менее 14). В сер. XII в. визант. имп. Мануил I Комнин покрыл погребальную скамью золотом.

К 1187 г. эдикула превратилась в роскошный реликварий, однако уже осенью того же года серебряные пластины кровли пришлось снять, чтобы отчеканить из них монеты для рыцарей, защищавших город. 2 окт. 1187 г. Иерусалим сдался султану Салах-ад-Дину. В течение 3 дней, до подтверждения права христиан на владение Г. Г., храм был закрыт, при нем оставались 4 сир. священника. По договору 1192 г. все паломники-христиане могли посещать Иерусалим, поскольку Салах-ад-Дин, сохраняя за собой право управления св. местами, не желал, чтобы одной из Церквей отдавали предпочтение. Он разрешил (по просьбе Губерта, еп. Солсберийского) служить вместе с сирийцами 2 лат. священникам «с таким же количеством дьяконов» и принимать приношения от паломников. Позднее Салах-ад-Дин отказал имп. Исааку II Ангелу в просьбе передать контроль над Г. Г. правосл. Церкви.

В нач. XIII в. храм Гроба Господня стоял уже без лампад, Кувуклия была постоянно закрыта и ее открывали паломникам только за плату. Когда 17 марта 1229 г. кор. Фридрих II Штауфен вступил в Иерусалим по договору с султаном аль-Камилем, он не нашел в храме ни одного священника, чтобы отслужить мессу. Крестоносцы удерживали город до 1244 г., затем его взяли тюрки. Они вошли в храм Гроба Господня, вскрыли гробницы королей, перебили христиан, искавших убежища в Кувуклии, и священников, служивших у алтарей. Были сняты плиты мраморной облицовки и резные колонны. После 1244 г. Г. Г. был, видимо, отремонтирован, но сведений об этом не сохранилось; на изображениях того периода он представлен в полуразрушенном виде.

1555–1808 гг.

Еп. Бонифаций стремился восстановить первоначальную композицию и вторично использовать детали, однако остатки византийско-лат. здания Г. Г. были полностью переделаны. Рисунки Амико 1593-1597 гг. показывают, что Кувуклия стала ренессансным сооружением. Реставрация 1555 г. была несовершенной: мраморная облицовка уже в XVII-XVIII вв. начала обваливаться и в праздники францисканцы покрывали Г. Г. шелком, чтобы скрыть утраты. В мае 1728 г. пришлось укрепить облицовку интерьера (под наблюдением о. Э. Хорна). В 1808 г., во время пожара, рухнуло перекрытие ротонды, разрушив купол и облицовку Кувуклии, но интерьер уцелел (обожженная дверь Г. Г. хранится в Музее Греческого Православного Патриархата).

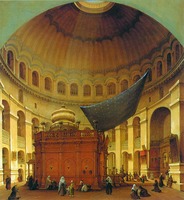

1809/10 г. – настоящее время

В марте 1809 г. патриарх Иерусалимский Поликарп получил от султана Махмуда II фирман на реставрацию храма, к-рую провели за год под рук. Н. Комнина, уроженца г. Митилини, архитектора с большим опытом церковной реставрации и общественного строительства, силами правосл. строителей Иерусалимского Патриархата (их имена названы в посвятительных надписях). Кувуклия была переложена от нижних уровней, нетронутыми остались только мраморная обкладка погребальной камеры и один ряд наружной облицовки; в стиле, близком к оттоманскому барокко, перестроили часовню Ангела, свод погребальной камеры, внешние стены и купол. При землетрясении 1927 г. Г. Г. был поврежден, в период брит. мандата в марте 1947 г. постройку укрепили внешними связями, стянув Кувуклию снаружи стальной арматурой. В 1968-1980 гг. комплекс подвергся еще одной наружной реставрации.

Вид позднейшей Кувуклии запечатлен на многочисленных гравюрах (наиболее известна литография Д. Робертса по рис. 18 апр. 1839) и фотографиях (первые дагерротипы 1839; снимки интерьера 70-х гг. XIX в., ротонды до перестройки купола в 1868).

В 1989-1992 гг. часовня Г. Г. была обследована группой ученых под рук. Биддла. В ходе работ сделаны наблюдения, доказывающие, что под облицовкой и в кладке XIX в. сохраняются элементы ранних сооружений (по крайней мере XI-XVI вв.), а глубже, вероятно, скрыта большая часть (до высоты человеческого роста) погребальной камеры Г. Г. из природной скалы.

Реликвии и евлогии

Иконография

Иконографические типы Г. Г. делятся в соответствии с интерпретацией сюжета. Изображения гробницы, высеченной в склоне горы, и/или пустого саркофага с гробными пеленами отражают топографические и богословские толкования текста Евангелия в визант. и древнерус. живописи. Общее представление об «идеальной гробнице», часто изображаемой как сложное 2-этажное сооружение (напр., на авориях из Александрии, Рима и Милана), не находит соответствий в письменных источниках. Иконография следует реальному облику Г. Г. и меняется вместе с его историческим развитием.

Облик Г. Г. передавался в нумизматике, сфрагистике и прикладном искусстве XII-XIII вв.: на монетах крестоносцев со стилизованными изображениями Г. Г. и надписью: «Sepulchrum Domini», 1187 г. (?); на печатях патриархов Иерусалима Гуермонда, 1118-1128 гг., и Вильгельма Тирского, 1130-1145 гг.; на печатях «каноников Гроба Господня» с датами от 1155 до 1180/89 г.; на печатях Петра, приора Г. Г., 1225-1227 гг.; на т. н. печатях Альмонри из братства св. Андрея в Акко; на пластинах из собора Клостернойбурга работы Николая Верденского, 1181 г.; на свинцово-оловянных ампулах с изображением эдикулы под куполом ротонды; на свинцово-оловянной модели Г. Г. (лампады?); на скульптуре романской эпохи (купель, сер. XII в., из ц. Св. Троицы в р-не Нью-Лентон в Ноттингеме, Великобритания); на фрагменте резьбы из Модены; на рельефе т. н. гробницы Ротари в Монте-Сант-Анджело, Италия.

Помимо упомянутой модели из розового известняка облик эдикулы 1555 г. зафиксирован в менее точных многочисленных разборных моделях Г. Г. из масличного дерева с инкрустацией перламутром, слоновой и иной костью: в моделях ротонды с эдикулой внутри и отдельно эдикулы (Вифлеем, кон. XVI в., в собраниях: ИАХМНИ; Ван дер Полл-Волтерс-Квина Фоундэйшн в Зейсте (Нидерланды); Датского королевского кабинета; Британского музея).

Позднейший вид Кувуклии помимо многочисленных гравюр отражен в фотографиях.

Воспроизведения Г. Г.

Облик Г. Г. в более позднем оформлении представлен в архитектурных копиях в Глогувеке и в Новоиерусалимском мон-ре под Москвой. Однако восточнохрист. традиция почти не знала прямых архитектурных копий Г. Г.; исключением являются 2 храма в К-поле, заложенные, согласно источникам, «в подражание церкви Гроба Христова»: ц. св. Мины, кон. IV в. (?) (позже мартирий святых Карпа и Папилы),- ротонда с амбулаторием, криптой и развитой вост. частью, и ц. Богородицы, 457-474 гг., построенная для мощей св. Марии и Марфы, сестер прав. Лазаря,- небольшой гексагон с апсидами.

К храмам, основанным паломниками, принадлежит ц. в Нёви-Сен-Сепюлькр (деп. Эндр, Франция, сер. XI в., перестройка XII в.), сооруженная на пути к Сантьяго-де-Компостела. Храм был круглым в плане, с 11 колоннами и амбулаторием, с галереей и 3-нефным залом с юго-востока, имел копию Кувуклии (уничтожена в 1806) и др. реликвии. Построенные возвратившимися паломниками церкви, храмы по образу и подобию Г. Г. становились центрами притяжения для тех, кто не были в Иерусалиме: церковь паломника Петра Амьенского в Юи (Бельгия, ок. 1100); церкви в Камбре и Пьяченце были специально задуманы для тех, кто не могли пойти в Иерусалим. Посетившие Сан-Сеполькро в Милане (1036, переосвящен в 1099) получали 1/3 индульгенции за паломничество в Иерусалим; в 1085 г. индульгенция за паломничество в Санто-Сепулькро (Палера, Каталония) приравнивалась к иерусалимской.

С успехом 1-го крестового похода (1096-1099) и укреплением связей с Востоком в XII в. количество копий Г. Г. умножилось: военно-монашеские ордены, появившиеся после похода, также строили круглые в плане церкви, демонстрируя свой вклад в защиту св. мест. К ним относится храм в Кембридже (ок. 1130), построенный орденом августинцев (церковь с амбулаторием и галереей на 8 опорах). Множество круглых церквей, близких по стилю, возведены рыцарями-храмовниками и госпитальерами по всей Европе: церковь мон-ря Тампль в Париже (1118), ц. Темпл (Сент-Мэри) на Флит-стрит в Лондоне (1160-1185), аббатство Томар (1160); остатки храмов тамплиеров открыты в Аслакби (графство Линкольншир), Темпл-Бруэр (графство Линкольншир), Гаруэй (графство Херефорд-энд-Вустер), Дувр (графство Кент).

Среди др. многочисленных копий Г. Г.: Ерюзалемкерк (Брюгге), крипта часовни на Ла-Уг-Би (о-в Джерси, Нормандские о-ва), эдикулы в Айхштетте (Бавария, ок. 1160), в Аугсбурге (Бавария; включает единственную сохранившуюся копию средневек. купола), в Гёрлице (освящена в 1504), в мон-ре Сан-Вивальдо, называемом также Тосканским Иерусалимом и расположенном в коммуне Монтайоне в пров. Флоренция (архит. Фра Томмазо да Фиренце), и мн. др.

Еще один вид воспроизведений Г. Г.- монументальные дарохранительницы, напоминающие по форме раку или киворий, по функции отличались от условных «пасхальных гробниц». Хотя нек-рые архитектурные копии и использовали в католич. пасхальном богослужении (Г. Г. в соборах Аквилеи и Страсбурга; в Айхштетте; в Экстернштайне в земле Сев. Рейн-Вестфалия), их главной функцией оставалась не литургическая, а историко-топографическая и дидактическая. Известно более 20 3-мерных Г. Г. V-XII вв.: в ц. Сен-Поль-Серж в Нарбоне, в ц. Сан-Петронио в Болонье (V в.), в соборе в Констанце (Морицкапелле, ок. 960); в бывш. монастырской церкви в Денкендорфе (XI в.), в мон-ре Бусдорф в Падерборне (ок. 1036), в Нёви-Сен-Сепюлькр (ок. 1045), в соборе Св. Креста в Дальбю под Лундом (Швеция, 1060), в церкви капуцинов в Айхштетте (ок. 1166) и др. Эти имитации Г. Г. ставили обычно в криптах, капеллах, иногда в церковном зале или вне церкви, под открытым небом (вблизи них часто хоронили почитаемых церковных деятелей).

С кон. XIII в. в функциях и формах Г. Г. наметились изменения. С 1318 г. в число обязательных, общих для католич. Церкви праздников вошел Corpus Christi. В композицию Г. Г. начали включать скульптуры Иисуса Христа, жен-мироносиц и ангела, составляя сцены «Распятие» и «Положение во гроб». В то же время их использовали для хранения Св. Даров. Так, фигура Христа в скульптурной композиции собора в Страсбурге имела в груди углубление для Св. Даров. Этот обычай достиг наивысшей популярности в XV в. в Нидерландах и Германии (особенно в Вестфалии). Размеры дарохранительниц отличались разнообразием: от монстранцев и реликвариев, помещавшихся на престоле и переносимых в процессиях, до неподвижных кивориев-табернаклей, доходивших до уровня церковного потолка (ц. Санкт-Фелицитас в Людингхаузене, ц. апостолов Петра и Павла в Ремагене, Лоренцкирхе в Нюрнберге). Такая дарохранительница могла крепиться к стене или стоять свободно, а также соединяться с главным алтарем.

В XV в. монументальные дарохранительницы оказывали обратное влияние на архитектурные копии Г. Г.: они выросли в размерах, их стали украшать резьбой или расписывать на сюжет Воскресения Христова (ц. Сент-Мэри-Редклифф в Бристоле) и декорировать на Пасху драгоценными тканями.

Образ Г. Г. в православном богослужении

Почитание Г. Г. на Руси

Появились на Руси и меры Г. Г.: они хранились в Софийском соборе Новгорода («. мера Господня Гробу в долину тесма щолкава сколь велик и долог Гроб Господень») и в Московском Кремле. Меру доставил в Москву Трифон Коробейников еще в кон. XVI в. В 1600-х гг. ее зафиксировали составители описи Успенского собора (Описи московского Успенского собора от нач. XVII в. по 1701 г. включительно // РИБ. СПб., 1876. Т. 3. Стб. 312). На нее ориентировались при сооружении «Гроба Господня» Успенского собора в 1620-1621 гг.; ее упоминает Василий Гагара в 1634 г. как стоящую «в Москве в соборе»; в описи келейной казны патриарха Филарета названо «13 мер». Престол Софийского собора в Новгороде предположительно с нач. XIII в. был устроен в меру длины погребальной скамьи Иисуса Христа.

Восприятие Русью традиции почитания Г. Г. фиксирует посвящение престолов женам-мироносицам сначала в Новгороде (до XVI в.), затем в Москве.

О знакомстве Руси с реликвиями Г. Г. свидетельствуют многочисленные каменные иконки с рельефными изображениями на сюжет «Жены-мироносицы у гроба Господня». Значительную часть композиции занимали многоглавый храм Воскресения Христова, воспринимавшийся как символ и знак Г. Г., а также погребальная скамья. Изображения нередко сопровождались надписью: «Гроб Господень», позднее это название утвердилось за каменными иконками, определив т. о. особый иконографический тип, неизвестный в иконописи и целиком принадлежащий к области малой пластики. Древнерус. изображения Г. Г., уменьшенные «подобия» 3-мерных копий святыни, следующие романско-визант. иконографии, являются самобытной ветвью общей христ. иконографии Св. земли. Иконографическое тождество с первообразом достигалось копированием облика храма Гроба Господня с воспроизведений (в камне, кости, металле или книжной миниатюре), принесенных из Палестины. Подлинность изображения подтверждалась точным повторением узнаваемой детали, перенесенной с подлинного оформления XII-XIII вв. (трансенны с 3 отверстиями), выбором материала (камень), способного передать трехмерность и цельность копируемого объекта. Соблюдение этих условий наделяло местный камень свойствами подлинного камня Г. Г., отождествляло с ним.

Благодаря каменным иконкам с изображением Г. Г. в искусство Др. Руси проникли развитые композиции на евангельские сюжеты и темы истории Палестины эпохи крестовых походов. Отголоски иконографии, сложившейся в Латинской империи на основе синтеза вост. и зап. христ. искусства, в неизменном виде долгое время сохранялись в рус. памятниках. Образки изготовляли с XIII по XVI в. (не только в камне, но и в литье); в XIX в. к их традиции обратились старообрядцы.

Не позднее сер. XVI в. на Руси установилась традиция уподобления архитектурных форм храмов форме шатра храма Гроба Господня. Так построены центричные царские храмы Москвы, напр. ц. Вознесения Господня в Коломенском и собор Покрова Пресв. Богородицы на Рву, игравший главную роль в представлении событий Евангелия, прежде всего Входа Господня в Иерусалим в Вербное воскресенье. Рядом с Покровским собором на Красной пл. было поставлено Лобное место, т. е. Голгофа; вероятно, предполагалось развить замысел, включив в него храм Святая Святых, к-рый окончательно уподобил бы Кремль Иерусалиму.

Замысел создания подобия Г. Г., к-рый должен был стать реликвией кремлевского собора, строившегося по образцу храма Гроба Господня в Иерусалиме, принадлежит Борису Годунову и относится к 1600 г. Из разноречивых сведений современников достоверно можно судить только о том, что подразумевалось возведение храма в меру подлинного в Иерусалиме.

Описания литой, видимо, круглой скульптуры сопоставимы с зап. подобиями Г. Г., содержащими изображения сцен «Depositio» (Положение во гроб) и «Visitatio» (Посещение гроба). Литые изображения тела Спасителя, Пресв. Богородицы, святых Никодима и Иосифа Аримафейского, о к-рых сообщает Арсений Элассонский, соответствуют сюжету «Положение во гроб». «Пискаревский летописец» относит ко Г. Г. изображения ангелов, к-рые он находит в описании сцены посещения Г. Г. женами-мироносицами в Евангелии от Иоанна. Т. о., возможно, разные источники сообщают о 2 произведениях, предназначенных для Святая Святых: о передаче сцены посещения Г. Г., сокращенной здесь до изображения 2 ангелов, и о монументальной композиции «Положение во гроб», подобной известным в западноевроп. традиции того времени. Во всех случаях речь может идти о преломлении европ. традиции пластической иллюстрации евангельских событий, происходивших у Г. Г.